4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Autorenkollektiv Nord

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Im Oktober 1559 kam eine unbekannte Seuche über die Menschheit und vernichtete sie fast. Doch in der Not erschienen Wesen von einer anderen Welt, die Qjsa. Sie brachten Hilfe. Sie brachten Fortschritt. Und sie brachten Frieden. Die Erde erhob sich aus der Katastrophe wie ein Phönix aus der Asche. Zusammenfassung des ersten Teils "Auch der Phönix stirbt": Im Jahr 1800 herrscht das Haus Tutor-Habsburg seit beinahe zweihundertfünfzig Jahren über die Erde. Der siebzehnjährige Shen DeBracy reist von Shanghai nach Wien, wo er an der Aufnahmeprüfung zur Stellaren Marine teilnimmt. Niemand weiß, dass er in seinem Kopf ein außerirdisches Wesen beherbergt, einen OzN, der vor den Qjsa auf der Flucht ist. In Wien trifft Shen auf Graf Valentin Isen, den Stiefsohn des mächtigen Wohlstandsministers Jan Utrecht, und Umbra Vals, eine Afrikanerin, die einem Geheimbund angehört, der für die Rechte der Frauen kämpft. Die drei Freunde werden schon bald in Ereignisse verwickelt, die eine neue Bedrohung für die Menschheit offenbaren. "Jenseits des Jupiters" schließt die Geschichte ab.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

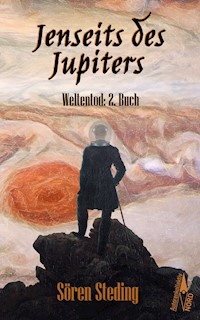

Sören Steding

Jenseits

des

Jupiters

Weltentod

2. Buch

Copyright © 2021 Sören Steding

ISBN 978-3-9821994-2-9

[ISBN nur für die Taschenbuch-Ausgabe]

Autorenfoto © Will Heller | Luther College Photo Bureau

Cover Illustration © Sören Steding

[unter Verwendung gemeinfreier Abbildungen des Jupiters (NASA-ESA-NOIRLab-NSF-AURA-MH Wong and I de Pater), eines Helmes (NASA/JPL-Caltech) und des Gemäldes Der Wanderer über dem Nebelmeer von Caspar David Friedrich (Wikipedia)]

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung sind untersagt und können straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Die in diesem Buch geschilderten Handlungen und die darin vorkommenden Personen sind hauptsächlich erfunden. Hinweise auf tatsächlich existierende Personen, Orte oder Organisationen der Vergangenheit oder Gegenwart geschehen ohne den Anspruch, dadurch die Wirklichkeit wiederzugeben.

Autorenkollektiv Nord

c/o Sören Steding

Halligweg 10

25899 Dagebüll

Was zuvor geschah

Sechs Jahre später erschienen die Fremden. Die Qjsa. Wesen von einer anderen Welt. Sie brachten Hilfe. Sie brachten Fortschritt. Und sie brachten Frieden. Die Erde erhob sich aus der Katastrophe wie ein Phönix aus der Asche.

Im Jahr 1800 herrscht das Haus Tutor-Habsburg seit beinahe zweihundertfünfzig Jahren über die Erde. Durch die Hilfe der Qjsa und durch den Handel mit anderen Außerirdischen ist dies eine Zeit des Wohlstands und des Aufbruchs.

Shen DeBracy ist das uneheliche Kind einer chinesischen Haushälterin und eines österreichischen Adeligen. Mit siebzehn Jahren führt ihn sein außergewöhnliches mathematisches Talent nach Wien, wo er an der Aufnahmeprüfung zur Stellaren Marine teilnimmt. Niemand weiß, dass er in seinem Kopf ein außerirdisches Wesen beherbergt, einen OzN, der in der Lage ist, allein mit seinen Gedanken Materie aufzulösen. Die Qjsa suchen nach diesem OzN.

In Wien trifft Shen auf Graf Valentin Isen, den Stiefsohn des mächtigen Wohlstandsministers Jan Utrecht, und Umbra Vals, eine Afrikanerin, die zum Kreis gehört, einem Geheimbund, der für die Rechte der Frauen kämpft. Einst war sie eine Feldarzthelferin und rettete Napoleon Buonaparte das Leben. Die beiden wurde ein Liebespaar. Jetzt soll sie für den Kreis die Stellare Marine infiltrieren.

Valentin hat von seinem Urgroßvater Konrad von der Aue, dem Generalbotschafter der Qjsa zu den Menschen, die Mitgliedschaft im exklusiven Club zum Saturn übertragen bekommen. Der Club kontrolliert die Trans-Jupiter-Gesellschaft, die allein dazu autorisiert ist, Handel mit Außerirdischen zu betreiben. Valentin wurde zum Präsidenten des Clubs gewählt, eine Position, die ihm Reichtum, Einfluss und viele Feinde einbringt.

Shen, Valentin und Umbra werden schnell Freunde und gemeinsam reisen sie, als Prüfungsbeste, zur Hohen Schule der Stellaren Admiralität, einer Raumstation im Orbit der Erde. Hier werden sie von einem Qjsa angegriffen, der den OzN aus Shens Kopf extrahieren will. Der OzN töten das Qjsa, doch Valentin verliert dabei seine Beine. Und im Augenblick seines Todes offenbarte das Qjsa, dass ein erneuter Angriff auf die Erde bereits geplant wird.

Prolog:Drei Briefe

Gnädigste Gräfin, liebste Freundin,

Sehr freut es mich zu hören, dass Dir Konstantinopel inzwischen ans Herz gewachsen ist, wobei ich glauben möchte, dass Konstantinopel sich sehr glücklich schätzen darf, Dich zu haben. Deshalb verspreche ich, die Stadt in Zukunft zu meiden, damit du sie nicht verlassen musst. Du hast das Wort Exil so beharrlich vermieden, dass ich annehme, mit meiner Frage wie mit dem Strick im Hause des Gehenkten ein unziemliches Wort ausgesprochen zu haben. Ich gelobe, dass ich fürderhin davon schweigen werde und bitte um Nachsicht, liebe, gute Freundin. Es wäre zu wünschen gewesen, dass wir nicht alle unter Utrecht zu leiden haben.

Wie Du bereits vermutet hast, lebe ich zurzeit eher zurückgezogen – wie gut Du doch zwischen den Zeilen zu lesen vermagst! Im Club mangelt es mir allerdings an nichts, insbesondere nicht an Ruhe. Freiherr Sonnenfels leistet mir mitunter beim Essen Gesellschaft und seine Ausführungen über die Pflanzenzucht im Allgemeinen und die Politik im Speziellen sind durchaus amüsant. Auch lerne ich viel über den Club und seine Aufgabe, die Interessen des Reiches bei der Trans-Jupiter Gesellschaft zu vertreten, wobei es durchaus Diskussionen darüber gibt, was diese Interessen sind und ob jene des Reiches und die der Krone identisch sind.

Hier spricht übrigens niemand von »Tante Jule«, auch nicht von »der Gesellschaft«, sondern nur von »der Linie«. Es scheint, dass sich jeder durch eine eigene Sprache hervorheben (oder abgrenzen) muss, selbst alte Männer, die mehr Geld haben, als sie ausgeben können. Vielleicht ist dies Teil des Menschseins. Oder, wie du sicher sagen würdest, des Mannseins.

Besuch habe ich nur selten. Meine Schwester langweilt sich hier, es zieht sie zu ihren Farben, jetzt, da sie sich offen zu ihrer Kunst bekennt. Die meisten meiner alten Bekanntschaften meide ich und ich fühle kein Interesse, die ehemaligen Kameraden von der Garde oder gar von der Hohen Schule zu sehen. Die Ausnahme ist Fräulein Morozov, die ja nicht wirklich ein Kadett ist und zudem eine Sondererlaubnis erhalten hat, sich um die Beine zu kümmern, die ihr Vater mir gebaut hat. Er selbst ist zurzeit mit einem anderen Projekt beschäftigt.

Dass die junge Frau zum Glück Mechanikerin geworden ist und keine Ärztin, habe ich schon erwähnt. Sie hat mitunter das Gemüt eines Kettenhundes und wäre sicher ein Arzt jener Sorte, die fest daran glaubt, dass Heilung nur schmerzhaft sein darf. Ich könnte mir vorstellen, dass Frau Vals noch freundlicher mit einem Rebellen umgehen würde, der einen Metallsplitter im Finger hat, als Alina sich beim Anpassen und Einstellen meiner Beine gibt. Aber davon abgesehen ist sie eine angenehme Gesellschaft und durchaus hilfreich, weshalb ich ihre Grobheiten dulde.

Meine Genesung schleicht also weiter voran und vielleicht wäre es angemessener inzwischen eher von Gewöhnung zu sprechen, denn bedeutsame Veränderungen sind inzwischen kaum mehr zu erwarten. Tatsächlich hatte ich meinen letzten Termin mit dem guten Doktor von Störck vor drei Wochen, eine durchaus seltsame Begegnung, denn wie ein kleines Kind, das vom Magier erfahren will, wie er das Kaninchen aus dem Hut gezaubert hat, so mühte er sich durch Betasten und Beleuchten zu ergründen, wie die Qjsa nach dem Unfall meine Wunden so gut versorgen konnten. Er wurde nicht müde mir zu versichern, wie viel Glück ich doch gehabt hätte, dass mir diese besondere Behandlung zuteilgeworden war, wobei ich mir sicher bin, dass Glück nur wenig damit zu tun hatte und viel mehr der Generalbotschafter.

Wenigstens für meine neuen Beine muss ich den Qjsa nicht dankbar sein, nur Meister Morozov. Fast möchte ich dem Schicksal danken, dass ich damals, am Tag vor der Aufnahmeprüfung, meinen Weg in seine Werkstatt fand, doch lasse ich lieber das Schicksal aus dem Spiel.

Solltest Du immer noch eine Verpflichtung Utrecht gegenüber haben, so kannst Du ihn gerne wissen lassen, so wie ich es ihm bereits mehrmals gesagt habe, dass mein Unfall genau das war und keineswegs ein kindischer, melodramatischer, unverantwortlicher Versuch, mich meiner Verpflichtung durch Ableben zu entziehen (um seine Worte zu verwenden). Es hätten sich sicher auch weniger aufwändige Methoden zur Selbstverstümmelung finden lassen, wenn ich denn ich Absicht gehabt hätte.

Meine Entlassungspapiere habe ich gestern verbrannt, zusammen mit den Uniformen, denn welchen Nutzen hätte ich jetzt noch davon? Die Hosen sind alle zu kurz, da ich mit den neuen Beinen beinahe vier Zoll größer bin – ohne allerdings beinahe zwei Fuß kürzer und damit natürlich zu klein für den militärischen Dienst (und zu »beinlos«, wie Cornelia bemerkte).

Vielleicht ist das der Pyrrhussieg, von dem Du einmal sprachst: Ich habe nie mein Wort gebrochen, habe mich den Wünschen und Befehlen unterworfen und habe trotzdem meine persönliche Freiheit gewonnen. Das sollte mir doch etwas Fleisch wert sein.

Du fragtest mich, ob ich Dir jemals vergeben könnte, dass Du nicht immer offen mir gegenüber gewesen bist. Nun, wie Du weißt, hatte ich von Beginn an den Verdacht, dass Dein Interesse an mir nicht ganz freimotiviert war. Trotzdem ließ ich es geschehen. Nenne es, wie Du willst – die Neugier des Unerfahrenen, eine Schwäche des Charakters, eine Tat der Gelegenheit, einen Makel meines Geschlechts –, doch ich kann unsere gemeinsame Zeit nicht bereuen. Umso mehr schmerzt es mich, dass ich trotzdem mein Vertrauen zu Dir zerschlagen fühle. Du – mehr als jeder andere Mensch – hättest wissen müssen, wie wichtig Vertrauen mir ist. Begehren ohne Vertrauen mag möglich sein, denn das Verlangen des Herzens vermag jede Einsicht zu überwinden, die Sehnsucht kann stärker als alle Zweifel sein, die Hitze des Verlangens wird immer die Kühle der Verständigkeit vertreiben. Doch das ist die Liebe des Eros. Philia hingegen ist ohne Vertrauen undenkbar. Denn wenn man sich öffnet, wenn man vertraut, wenn man die Gedanken teilt, an denen man zu ersticken drohte, dann doch nur, weil man die Geheimnisse sicher wähnte. Ich ehrte Dein Vertrauen durch Offenheit. Durfte ich denn nicht Deine Verschwiegenheit erwarten?

So ist es, dass ich Dir zwar verzeihe, denn ich habe keine Zweifel, dass Utrecht mich immer überwacht hätte und Dank Deines Pflichtbewusstseins musste ich es nicht erleiden. Vertrauen hingegen kann ich Dir nicht mehr und dieser Gedanke ist wie ein langsames Gift in mir, ein Zahnschmerz des Gemüts.

Sei mir daher nicht böse, wenn ich vielleicht nicht mehr mit der gewohnten Offenheit schreibe, zudem nichts, was Utrecht ohnehin schon wüsste. Doch verstehe ich Deine Situation nur zu gut und sehe Dich wie mich als ein Opfer der Umstände. Ich denke fast jeden Tag an Dich, doch die Erinnerungen werden nach und nach weicher. Am Ende hoffe ich, auch den letzten Rest von Sehnsucht verloren zu haben und mich allein des wärmenden Gefühls erfreuen zu können.

Bitte fühle Dich nicht verpflichtet, weiterhin Briefe zu senden. Zu sehr lese ich Mitleid zwischen den Zeilen und das schmerzt mehr als alles andere.

Der Deine.

V.

Mein guter Herr von Kleist,

Die Angelegenheiten des Herzens, von denen Sie schreiben, sind mir nicht gänzlich fremd, darüber zu sprechen, gar zu schreiben dafür sehr. Aber es wäre undankbar, die Offenheit Ihrer Worte mit Schweigen zu vergelten. Und ich erinnere mich an das, was Sie das große Wort nannten: Freundschaft. Wie kostbar doch. Deshalb lassen Sie mich erst über Alltäglichkeiten berichten, was mir hoffentlich den Mut gibt, Ihnen Persönlicheres mitzuteilen.

Ich habe endlich eine Kammer für mich alleine hier an der Hohen Schule und kann nun mein Bett so stellen, dass die Tür nicht zu öffnen ist. Seitdem kann ich ruhig schlafen, ohne Angst vor den »Streichen« meiner Kameraden. Diese haben zwar deutlich nachgelassen, nachdem Fräulein Morozov begonnen hatte, zu meinen Gunsten zu intervenieren (und Sie können sich kaum vorstellen, wie erfindungsreich sie dabei ist!), waren aber dennoch äußerst lästig, besonders zur Nachtzeit.

Von Fräulein Morozov erhalten wir auch regelmäßige Neuigkeiten über den Zustand des Grafen. Sie berichtete, dass er mit seinen neuen Beinen inzwischen sehr gut gehen, sogar laufen könne. Er sei allerdings häufig schwermütig, gereizt und ablehnend. Er macht uns anscheinend immer noch für den Verlust seiner Beine verantwortlich, zumindest indirekt und dies wohl nicht ganz unberechtigt, denn ohne uns hätte er sicher nicht den Heizraum betreten.

Frau Vals ist inzwischen zum Ersten Kadettenfähnrich befördert worden. Beim Appell wurde erwähnt, dass ihr beherztes Eingreifen beim Brand des Heizraumes nicht nur den Grafen gerettet hat, sondern wohl auch ein größeres Unglück verhinderte. Ich musste ihr ausreden, die Beförderung abzulehnen, da sie der Meinung war, dass auch ich einen Anteil am Löschen des Brandes hatte und deshalb geehrt werden müsste. Aber ich wurde schon genügend dadurch belohnt, dass der Admiral mir tatsächlich und ohne zu großen Widerwillen die Hand zum Dank gereicht hat.

An der Schule geht es also durchaus gut. Auch meine Gönner von der Gesellschaft sind mit meinen Erfolgen hier zufrieden. In den meisten Klassen zähle ich zu den Besten, was mir unter der Hand von den Lehrern bestätigt wird, da ich ja offiziell nicht in den Listen geführt werde.

Frau Zhenyi Wang, die Professorin für Navigationsmathematik, und ich haben zusammen verschiedene Methoden der Blindnavigation entwickelt, die es einfacher machen, die Position von Schiffen zu bestimmen, die ohne feste Route fahren. Selbst der Admiral war beeindruckt. Seitdem habe ich also meine neue Kammer.

Professorin Wang hat mich auch mit den Arbeiten eines jungen Mannes mit Namen Gauß vertraut gemacht, ein Landsmann von Ihnen. Sein neues Buch mit Titel Disquisitiones Arithmeticae hält mich seit Wochen beschäftigt, was gut ist, denn je näher wir zum Ende des Schuljahres kommen, desto weniger gibt es für mich zu tun, denn die meisten Kadetten sind mit den Auswahlprüfungen für das Wanderjahr beschäftigt, an dem ich ja nicht teilnehmen kann.

Im Laufe der nächsten Wochen werde ich erfahren, ob die Gesellschaft mich für das nächste Jahr im Kontor beschäftigen wird, ob ich an der Schule bleibe und mit den vom Wanderjahr zurückkehrenden Kadetten der vorherigen Mannschaft weitermache (und das Wanderjahr so überspringe) oder auf einem Zubringer zwischen Jupiter und Erde Dienst mache. Letzteres wäre mir am liebsten.

Doch genug von diesen Dingen.

Was Sie mir von Fräulein von Zenge schreiben, Wilhelmine, wenn Sie erlauben, lese ich mit großer Freude. Es ist doch ein Vergnügen der Seele, die Gedanken und Gefühle mit jemandem teilen zu können und sich nicht im Herzen allein auf dieser Welt zu wissen.

Doch rate ich Ihnen, als Bruder von zwei Schwestern, dem Wunsch zu widerstehen, Geliebter, Freund und Lehrer in einer Person sein zu wollen. Nicht nur, dass die Damen, gleich den Herren, das Lob dem Tadel vorziehen, sie sehnen sich auch nicht danach, sich verändern zu müssen um zu gefallen, selbst wenn es mitunter den Anschein hat. Meine Schwester beispielsweise beurteilen die Verehrer und Kavaliere stets danach, ob sie zu »mütterlich« oder zu »väterlich« wären, was verstanden wird als zu kritisch oder zu befehlend. Und glauben Sie mir, Sie wollen in keinem Fall als »brüderlich« gelten!

Doch wie dann zeigt man einer Dame die Zuneigung? Wie empfiehlt man sich und seine Qualitäten ohne zu prahlen? Wie beweist man Aufmerksamkeit und Interesse ohne oberflächlich zu erscheinen? Wie kann man hinter die Freundlichkeiten blicken und Gefühle erkennen?

Ich selbst bin tatsächlich auch in jenen Wald der Verwirrung geraten, den Sie zuletzt beschrieben. Mein Irrlicht ist Cornelia Isen, des Grafen Schwester.

Vor ein paar Wochen erhielt ich überraschend ihre Bitte, sie zu einer Feier der Gesellschaft zu begleiten. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber nach der Trennung von ihrem bisherigen Kavalier brauchte sie eine neue Begleitung für das Fest und wollte dazu niemanden aus dem ehemals gemeinsamen Bekanntenkreise fragen, um Loyalitätskonflikte zu vermeiden.

»Trennung« ist übrigens vielleicht ein zu hartes Wort, denn Cornelia war keineswegs verlobt, sondern irgendetwas, das man hier »zugeneigt« nennt – wobei es durchaus vorkommen soll, dass sich eine Dame mehreren Herren zugeneigt hat, ohne dass man dies für unziemlich halten würde. Vielleicht soll dies der Qualität des Wettbewerbs dienen. In diesem speziellen Fall war wohl die »Zuneigung« nicht ausreichend um daraus eine »Zusage« zu machen. Cornelia schien deswegen aber nicht zu betrübt.

Zum Gründungstag also fand ich mich mit ihr im zweiten Stadtkontor der Gesellschaft nahe der Hofburg. Wie ihr Bruder, so scheint sie jeden in Wien zu kennen, der von Rang und Namen ist. Aber nicht nur deshalb bin ich jetzt mit dem Geheimen Kommerzienrat und zweiten Kontormeister der Gesellschaft, Baron Francis Baring, persönlich bekannt. Sie hatte mich nämlich auf einmal am Arm genommen und zu einer kleinen Gruppe gezogen, die abseits der Menge an einem Brunnen stand. Als wir näher kamen, wurde die Gruppe auf uns aufmerksam und ein älterer Herr kam mit einem sorgenvollen, aber immer noch freundlichen Lächeln auf uns zu.

»Oh, liebe Cornelia«, sagte er mit einer Stimme, die mich an den Faulen Sun erinnerte, einen Lumpenverkäufer am Osthafen zu Shanghai, der einem einen abgenagten Hühnerknochen noch als Festtagsbraten verkaufen will. Dementsprechend war ich sehr misstrauisch. Es täte ihm so leid, sagte er, wenn zwei junge Herzen nicht zueinander finden könnten, und zuckte dabei kurz zusammen, wie durch wahre Schmerzen. Henry, sein Sohn (ihr einstiger Zugeneigter, wie ich jetzt erfuhr; der Kontormeister sagte »Verlobter«, wobei Cornelia mir gegenüber betonte, dass von einer Verlobung nie gesprochen worden war), sei noch immer wie im Schock und könne sich nicht erklären, was ihren Sinn so plötzlich geändert hätte. Er, der Kontormeister, wäre jedenfalls gerne bereit, zwischen ihr und seinem Sohn zu vermitteln, wenn es denn ihr Wunsch sei.

Sie hingegen erwiderte, dass alles Notwendige und Nützliche bereits gesagt worden sei und sie nur, um ihrem Bruder einen Gefallen zu erweisen, mich ihm, dem Kontormeister, vorstellen wolle. Wäre dieses Versprechen nicht gewesen, sagte sie mit dem Tone ehrlicher Entschuldigung, wäre sie nicht zur Feier erschienen, da ihr durchaus bewusst sei, dass ihre notwendige Offenheit Henry gegenüber sicher nicht nur ihm, sondern auch seiner Familie wenigstens Enttäuschung bereitet habe, wie ihr selbst diese Trennung nicht leichtgefallen sei.

Ich unterbrach das folgende, durchaus unangenehme Schweigen, indem ich meine beste Verbeugung zum Besten gab und dankte Baron Baring für seine Unterstützung und sein Vertrauen und all das, aber er unterbrach mich schon nach wenigen Sätzen.

»Mein guter DeBracy«, näselte er und wurde dabei stetig leiser, so dass ich immer näher treten musste. Er sei voll Vertrauen, dass diese außergewöhnliche Investition, die ich für die Gesellschaft darstellen würde, reiche Früchte tragen werde. Es sei jetzt an mir, mich dieses Vertrauens würdig zu erweisen. »Niemand wird gerne enttäuscht«, fügte er dann hinzu und blickte an mir vorbei direkt Cornelia in die Augen. Damit ließ er uns stehen.

Unmittelbar wirkte Cornelia wesentlich entspannter, denn dessen einziger Zweck des Abends wäre es gewesen, wie sie mit später leicht angetrunken erzählte, sich bei Henrys Familie zu entschuldigen und dadurch die Trennung quasi offiziell zu machen, so wie es ihre Mutter verlangt habe. »In unseren Kreisen«, erklärte sie, »sind es nämlich nie nur zwei Menschen, die gemeinsam im Bette liegen – oder liegen wollen – sondern immer auch deren Sippen.«

Wir ließen uns von der Menge von einer Belustigung zur nächsten treiben, doch irgendwann griff sie meine Hand, legte den Kopf schräg, und betrachtete mich, wie wenn sie mich zum ersten Male sehen würde, von Kopf bis Fuß und umrundete mich langsam. Sie erklärte dabei, dass ihr der Umzug in die Stadtwohnung ihres Bruders die nötige Distanz zu Wolkenschatten gegeben habe, um ungestört malen zu können. Allerdings würden ihr ein paar Skizzen zurzeit etwas Kopfzerbrechen bereiten und sie wollte wissen, ob ich ihr dabei helfen könnte.

»Natürlich«, antwortete ich, »wann?«

»Jetzt gleich«, erwiderte sie, küsste mich dann kurz auf die Wange und zog mich durch die Menge, dem Ausgang zu.

Mit einer Mietdroschke fuhren wir zu ihrer Wohnung im Rennweg und ich war während der ganzen Zeit mehr als abgelenkt durch die Erinnerung der plötzlichen Berührung. Schließlich erreichten wir unser Ziel und sie führte mich sofort in ihr Atelier: Staffeleien, Leinwände, Bilder über Bilder, Pinsel aller Größen und Formen, Tuben und Dosen mit Farben und über allem ein strenger Geruch von Öl und Terpentin.

Ich hatte die leidenschaftlichen, aber am Ende doch nur bemühten Versuche einer Dilettantin erwartet, vielleicht weil der Graf das Talent seiner Schwester immer sehr schnell relativiert hatte oder weil man gemeinhin, wie Sie wissen, dem schönen Geschlecht die Fähigkeit zur schönen Kunst abspricht. Doch die Gemälde, die ich in unterschiedlichen Zuständen der Vollendung an den Wänden hingen oder lehnten oder in den Staffeleien warteten, waren von einer außerordentlichen Wahrhaftigkeit, wie ich es noch nie gesehen hatte. Alles wirkte wie eine verschleierte, auf das Tatsächliche reduzierte Wirklichkeit, geisterhaft, wie Erinnerungen, mehr Gefühl als Bild, so lebensecht wie der intensivste Traum. Landschaften wie im Nebel der Zeit verloren, Wolken und Wellen ohne Grenzen, wie Reflexionen im Wasser, Wände aus kaltem Feuer, Blumen und Früchte an der Grenze zwischen Leben und Vergehen. Und immer wieder Körper. Männer und Frauen in Leidenschaft, die sich nicht hinter griechischen Mythen versteckte, hier und jetzt Begierde und Verlangen, doch nie erfüllt und nie ohne Liebe. Man wollte immer verschämt zur Seite blicken, da man sich wie ein verbotener Beobachter fühlte.

Cornelia entschuldigte sich kurz und kam dann in einfachen Kleidern zurück, die sie offensichtlich immer zum Malen trug, ein graues Hemd mit halblangen Ärmeln, eine weite, blaue Hose aus Leinen. Kunst sei schon immer ihre Leidenschaft gewesen, sagte sie etwas nervös und setzte sich zu mir auf das Sofa. Kunst für die Kunst, wie sie betonte, und nicht für das Geschäft. Das Malen allein hätte ihr im Internat – im Gefängnis, wie sie sagte – die Freude am Leben bewahrt und nachdem ihr sowohl vom Stiefvater als auch von der Mutter zu verstehen gegeben worden war, dass es bis zur Wahl eines halbwegs akzeptablen Ehemannes keine Erwartungen an sie gab, hätte sie sich erstmals voll der Neigung widmen können.

Ich gratulierte ihr zu ihrem Talent und sagte ihr, dass ich äußerst beeindruckt wäre.

»Beeindruckt genug, um sich malen zu lassen?« fragte sie und berührte meinen Arm. Ich würde ihr eine große Freude bereiten, sagte sie leise, wenn ich nichts weiter täte, als ihr ein paar Stunden für Skizzen zu schenken. Meist hätte sie Studenten als Modelle, doch deren Körper würden an Kraft und Lebensspuren vermissen, was ich reichlich zu bieten hätte, wobei sie es mir freistellen würde, wie frei ich mich ihr zeigen wollte.

Ich wollte einwenden, dass diese ganze Situation, ich mit ihr allein, eine gewisse Unziemlichkeit haben würde, die sowohl ihr als auch mir schaden könnte und ich mich deshalb nicht vor dem Grafen verantworten wollte, doch in diesem Augenblick trat eine ältere Dame, ihre Kammerfrau, wie Cornelia erklärte, in den Raum und setzte sich auf einen Sessel nahe der Tür, von wo aus die alles überblicken konnte. Diese Art der Aufsicht machte mir die Entscheidung leichter.

Irgendwann am frühen Morgen ist Cornelia inmitten von unzähligen Skizzen tatsächlich eingeschlafen. Ich verabschiedete mich von der Kammerfrau und verließ die Wohnung, um den Zubringer zur Schule rechtzeitig zu erreichen.

Ein paar Tage später erreichten mich ein paar freundliche Zeilen von ihr, worin sie mir für den schönen Abend dankte, sowie ein kleines Bild, ein Selbstportrait, wie sie schrieb, doch muss ich ihr Wort dafür nehmen, denn ihr Gesicht ist nicht zu sehen, nur der unbedeckte Rücken einer Schlafenden.

Jetzt sitze ich vor diesem Bild und frage mich, ob ich zwischen all den Freundlichkeiten, Andeutungen und den Berührungen, wenn sie mir nach ihren Vorstellungen eine Haltung anformte, nicht überhört und übersehen habe, was ein Teil von mir sich erwünschte. Ich dachte gegen die Neckereien immun zu sein, habe ich doch das Spiel oft genug gespielt, oft genug beobachtet, doch es ist etwas anderes, wenn Gefühle sich darin verstricken. Oder liegt es daran, dass die Unerreichbarkeit eines Traumes ihn nur begehrlicher macht?

Doch verzeihen Sie mir die lange Rede. Die Gedanken in Schrift zu binden, hilft, sie deutlicher zu fassen. Und Sie merken auch: Ich habe gerade viel Zeit zur Hand.

Schreiben Sie, wenn Sie Gelegenheit finden.

Ihr Freund Shen

Mein geliebter General!

Es sei einer Dame nicht gehörig, einen Ehrenmann an seine Versprechen zu erinnern, sagtest du. Nun, vielleicht kann eine Dame ich nicht sein. Gerüchte folgen dir ja wie Schmetterlinge dem Duft des Nektars. Ich hoffe sehr, dass nichts davon der Wahrheit entspricht, denn Eifersucht ist eine Last, die lange zu tragen ich nicht willens bin. Und du weißt, wie verwirrt ich mitunter sein kann. Ist es ein Gerücht? Eine blonde Dame in deiner Begleitung in Madrid? Frage nicht, von wem ich dies gehört habe – jeder Mensch hat eine Vergangenheit, nicht wahr?

Doch nur zu gerne will ich es nicht glauben. Wärest du hier, wärest du morgen hier oder auch erst in zwei Tagen – die Erwartungsfreude würde mir keine Zeit lassen, auch nur einen Gedanken auf Gerüchte und Sorgen zu verschwenden. So aber – zwei Wochen? Ach, wie viele Gerüchte können mich in dieser Zeit verwirren, mein Herz umschließen, es einschnüren?

Du sagtest, die Eifersucht sei eine nutzlose Beschäftigung und doch fragst auch du mich so inständig nach dem Umgang, den ich pflege. Willst du dir nur die Gewissheit geben, dass meine Zuneigung nicht großzügig verteilt wird, sondern allein dir zufällt? Oder willst du dir unter Umständen nur einen Grund dafür geben, anderen Einladungen nachzukommen? Ah, wie wankelmütig und zweifelnd ist doch dein Geschlecht. Vertraue mir doch ein wenig mehr! Man muss nicht noch ein Kind sein, unerfahren, unberührt, um Liebe spüren zu können, die nicht bereits von den Enttäuschungen des Lebens, dem Zynismus unserer Zeit und den unerfüllbaren Erwartungen überreizter Kultur befleckt ist. Und man sollte nicht glauben, dass jeder Vergleich mit vergangenen Erlebnissen den Genuss der Gegenwart beschweren könnte. Erfahrung lehrt den Geschmack und während der Uninitiierte keinen Unterschied bemerken würde, so weiß der Connaisseur die Vielfalt und die Dimensionen zu schätzen.

Ich kann es nicht verheimlichen: Es dürstet mich nach dir. Doch das Mondäne hält uns fest in seinen Ketten. So bleibt mir nur die Beschäftigung mit den Aufgaben von Tag zu Tag.

Du hattest mich ja davor gewarnt, nicht zu kompetent zu erscheinen, da dies immer Folgen habe. Tatsächlich wurde ich zum Ersten Kadettenfähnrich ernannt, ein Fluch eigentlich, da ich jetzt direkt Kapitän Bligh unterstehe, ein ungeduldiger und sehr fordernder Mann, leider nicht gerecht oder nachsichtig. Glücklicherweise ist der Unterricht fast abgeschlossen und wenn ich in meinem Leben nicht noch eine weitere Navigationstabelle oder ein Befrachtungsprotokoll auswendig lernen muss, würde ich mich glücklich preisen. Fast möchte ich den Grafen Isen beneiden, dass er diesem sinnlosen Memorieren entkommen ist, doch die bittere Ironie ist, dass er wohl der Einzige wäre, dem dies nichts ausgemacht hätte.

Morgen werden uns die Zuteilungen für das Wanderjahr bekannt gegeben, doch mache ich mir keine Hoffnungen darauf, nahe der Erde eingesetzt zu werden. Der Meisterbootsmann hat mir gegenüber angedeutet, dass der Admiral persönlich meine Order verfügt hat und mir, als besondere Belohnung, Dienst auf einem Patrouillenboot zuteilen wird, als Erster Offizier. Das ist wohl eine Ehre, denn als Kadett erhält man selten so eine Position und es würde mich auch freuen, brächte es nicht noch eine größere Entfernung zwischen uns.

Was du in der Wiener Zeitung über die Geschehnisse hier an der Schule gelesen hast, ist zum größten Teil zutreffend. Inzwischen ist es dadurch wohl allgemeines Wissen geworden und dies erlaubt mir auch, darüber zu schreiben, wenn auch die Geheime Wache und der Kabinettsdienst sicher wünschten, es wäre nicht bekannt geworden. Tatsächlich wurde gleich nach dem Unfall, durch den der Graf seine Beine verlor, eine Ausgangssperre über die Schule verhängt und überall waren plötzlich Agenten der Geheimen und des KD. Und zwei sehr unruhige Qjsa. Wir wurden alle stundenlang verhört, hauptsächlich darüber, wo wir wann gewesen waren und wen wir wo wann gesehen hätten. Aus der Summe der Fragen konnte man schließlich folgern, dass es weniger um die Explosion im Heizraum ging als um die Tatsache, dass ein Qjsa, welches sich an der Schule befunden hatte, ohne jede Spur verschwunden war.

Während der KD und selbst die Qjsa schon nach ein paar Tagen die Schule verlassen hatten, lungerten die Agenten der Geheimen noch für Wochen herum, vielleicht in der Hoffnung, die Schuldigen, sollte es sie geben, vielleicht per Zufall zu überführen. Persönlich glaube ich, dass die Qjsa nur einen seltsamen Sinn für Humor haben oder aus anderen Gründen den KD und die Geheime zum Narren halten wollten, denn wer kann glauben, dass die Qjsa nicht genau wüssten, wo sich einer der ihren aufhalten würde?

Der Stimmung an der Schule haben die lange Ausgangssperre, das Briefverbot, die Verhöre und Verdächtigungen sowie die täglichen Ansprachen des Admirals über Loyalität und Ehrlichkeit zunächst nicht gutgetan. Selbst Wochen danach gab es überall Misstrauen und die Mahlzeiten waren alle sehr leise, weil niemand Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollte oder jeder Angst vor Spitzel hatte. Aber man kann nur so lange besorgt sein und das gemeinsame Leid hat die Mannschaft enger zusammengebracht, zu dem Punkt sogar, dass der junge DeBracy endlich auch von den anderen Kadetten aufgenommen wurde. Ich glauben allerdings nichts, dass ihm dies jetzt noch so wichtig ist wie vielleicht noch vor ein paar Monaten, denn durch seltsame Wendungen des Schicksals hat er sich anscheinende in eine kleine Liebschaft mit der Schwester des Grafen verloren zu haben. Sie tauschen Briefe, fast jeden zweiten Tag erreicht ihn ein Umschlag aus Wien und er hat sich bereits zweimal freiwillig zum Transportdienst gemeldet, wenn sie den Abfall und die Latrinenkessel zur Erde fliegen, weil man dafür ja vier Stunden Landgang bekommt. Sie sei ja eine Künstlerin, Malerin, aber ich glaube, dass er nicht allein als Modell bei ihr steht. Nenne es einen siebten Sinn. Sie ist älter als er, aber ich bezweifle, dass sie mit ihm die Geburtspflicht erfüllen will (sie hat schon einmal Verlängerung erhalten). Bleibt zu hoffen, dass sie ihm nicht das Herz bricht, denn DeBracy ist tatsächlich ein sehr ordentlicher junger Mann.

Deine Ernennung zum Vorsitzenden des Strategischen Rates hat, wie du dir vorstellen kannst, nicht jeder wohlwollend aufgenommen. Der Gedanke, Befehle von einer »Erdbeere« annehmen zu müssen, ist für viele hier beinahe unerträglich. Niemand kann sich vorstellen, dass es nötig werden könnte, Krieg auf einem fremden Planeten zu führen. Und dass die Stellare dazu degradiert werden könnte, so sieht man es, als Truppentransport dienen zu müssen! Schlimmer noch, die Infanterie würde am Ende allen Ruhm ernten (wenn es denn Ruhm gäbe), während man selbst kaum mehr Anteil am Sieg hätte, als das Pferd, das den Helden zur Schlacht brachte.

Ich erwähnte einmal, dass es das Pferd braucht, damit der Held zum Helden wird (es sei denn, die Schlacht kommt direkt zu ihm), und dass man oft genug auch dem Pferde ein Denkmal setzt, doch wollte niemand meiner Logik folgen.

Sei also nicht zu überrascht, wenn Flottenadmiral Parker versuchen wird, deine Stelle zu schwächen und den Oberbefehl der Admiralität wieder herzustellen. Er weiß, dass er van der Leven nicht überzeugen kann, aber Admiral Morgan, der Schulleiter, wird sich dafür sehr stark machen. Ich traue Ihnen sogar zu, dass Sie versuchen könnten, direkt zur Kaiserin zu gehen.

Mich interessiert dies alles nur, weil ich weiß, dass es dir Sorgen bereiten wird und eine unangenehme Ablenkung darstellt. Und je näher unser Wiedersehen kommt, desto mehr fürchte ich, dass sich, wie im Februar, etwas zwischen uns stellen wird und dich für unzählige Stunden in geschlossene Sitzungen entführt. Nein, ich halte es dir nicht schon wieder vor und ich habe deine Entschuldigung ja angenommen und genossen. Doch je größer die Sehnsucht, desto tiefer die Angst vor einer Enttäuschung und desto schwächer mein Wille zur Vergebung.

Noch zwei Wochen.

Vielleicht sollte ich eine Barkasse kapern und zu dir kommen? Nur für eine Nacht? Fast wäre es die Strafe wert.

Bleibe in Liebe, bleibe treu und fürchte mich.

U.

{1}

Er griff zur Taschenuhr. Weitere fünf Minuten waren vergangen. »Sie ist wieder spät«, stellte er wütend fest. »Nie kann sie pünktlich sein.«

Hinter ihm räusperte sich Umberto. »Das Fräulein hat soeben das erste Wachhaus passiert«, stellte er bedächtig fest. Als er keine Antwort erhielt, schnaubte der Italiener kurz. »Es ist Ihnen bewusst, dass ich Ihnen die Ankunft des Fräuleins in jedem Fall gemeldet hätte. Es ist also ganz müßig, die ganze Zeit hier am Fenster zu warten.«

»Und wie wäre das Seine Angelegenheit?« erwiderte Valentin gereizt, dem die Offenheit seines Clubadjutanten mitunter nur verwirrte, heute aber verärgerte.

»Es ist weder nützlich, noch unterhaltsam, noch angemessen. Nichts Gutes kann daraus erwachsen.«

Valentin zuckte mit den Schultern. »Und warum sollte das mich kümmern?«

»Weil es ein schlechtes Licht auf Ihre Mutter wirft«, erwiderte Umberto ohne Zögern. »Man sollte annehmen, dass sie ihre Kinder mit mehr Pflichtbewusstsein ausgestattet hat. So eine Enttäuschung. Aber sie ist ja Leid gewohnt, nicht wahr?«

Mit einer schnellen Bewegung hatte Valentin sein Schwertmesser aus der Tasche gezogen. Noch während er auf Umberto zulief, ließ er es aufspringen. »Noch ein Wort…«, drohte er und holte zum Schlag aus.

Umberto blickte ihn unbewegt an. »Würden Herr Graf einen unbewaffneten Mann niederstrecken?«

Mühsam beherrschte sich Valentin. »Niederstrecken vielleicht nicht«, presste er hervor und senkte langsam die Waffe, »aber eine Tracht Prügel und eine gehörige Narbe verpassen.«

Der Italiener schien diese Möglichkeit abzuwägen und sagte schließlich: »Würde das Euer Gnaden aufmuntern?«

Mit einem Schnalzen sprang die Klinge zurück in den Griff. »Vielleicht«, knurrte Valentin, »Er sollte es besser nicht darauf ankommen lassen.«

»Hmm«, überlegte Umberto und hob eine Braue, »vielleicht ist es wahr, was man über die Ehre sagt: Bei manchen wohnt sie im Hirn, bei anderen im Herzen oder im Gemächte, bei wieder anderen in den Beinen.«

Valentin rollte mit den Augen. »Als hätte ich das nicht schon einmal gehört. Von Sonnenfels, um genau zu sein. Hat er Ihn geschickt, um mich aufzuheitern?«

»Durchaus.«

»Dann sage Er dem Freiherrn, dass er sich nicht weiter bemühen muss. Ich kann mich ganz allein um meine schlechte Laune kümmern. Da brauche ich keine Hilfe.«

»Sehr wohl.«

»Und führe Er das Fräulein Morozov gleich in die Werkstatt. Wenn sie so spät dran ist, hat sie selten Geduld für einen Tee. Und ich habe heute auch keinen Geschmack dafür.«

Umberto verbeugte sich sparsam und mit einem spöttischen Lächeln. »Wie der Herr Graf es befehlen.«

Die Werkstatt war einmal ein Musikzimmer gewesen und sowohl die Dekorationen als auch die Möblierung waren stumme Zeugen dafür. Allerdings lagen in den Regalen und Schränken keine Musikinstrumente und Noten mehr, sondern die Werkzeuge und Materialien notwendig zur Pflege und stetigen Verbesserung seiner Prothesen. Verschiedene ältere Modelle stapelten sich in einer Ecke, das rote Hydrauliköl wie Blut überall, wie in einem Feldhospital nach einer wütenden Schlacht.

Er zog seine Hose aus, versicherte sich, dass er saubere Unterwäsche trug, und legte sich auf den Diwan in der Mitte des Raumes. Für einen Moment betrachtete er die Maschinen, die an seinen Oberschenkeln befestigt waren. Über die künstlichen Knochen und Gelenke, die hydraulischen Leitungen und Kabel hatte Alinas Vater eine weiche, fleischartige Schicht gewickelt und glatte, künstliche Haut gelegt. Es fühlte sich seltsam an, den Finger dagegen zu drücken und es nicht als Teil seines Körpers zu spüren, während doch die Beine auf seltsame Weise seinem Willen unterworfen waren.

Eine Decke lag breit, mit der eine Teil der natürlichen Beine und seine Lenden verhüllen konnte. In der Stimmung, in der er sich befand, musste er zumindest nicht fürchten, so dachte er bei sich, dass Alinas Nähe und Berührungen unziemliche Reaktionen hervorrufen würden. Was, wie er wusste, nicht unmöglich war.

Alina betrat den Raum mit einem breiten Grinsen, dicht gefolgt von mehreren Dienstboten, die verschiedene Geräte und eine offensichtlich sehr schwere Kiste trugen. »Guten Morgen, Herr Graf, wie geht es uns denn heute«, grüßte sie, wohl wissend, dass der medizinische Plural ihn wenigstens irritierte, gelegentlich verärgerte.

Normalerweise ignorierte Valentin diese Neckereien, denn, selbst wenn er es sich nicht immer eingestehen wollte, ihre Besuche waren eine ersehnte Abwechslung, vielleicht sogar mehr. Heute jedoch fand er sich in einem Zustand erhöhter Gereiztheit und unfähig, sich zur Ruhe zu zwingen.

»Ohne Beine geht es sich sehr schlecht und daran wird sich kaum etwas ändern«, erwiderte er bissig. »Ich würde es deshalb begrüßen, wenn Ihr da etwas rücksichtsvoller sein könntet mit Eurer Wortwahl.«

Für einen Moment hielt Alina inne, dann seufzte sie kurz. »Wird das wieder so ein Tag werden?« fragte sie und wies dabei die Dienstboten mit Blicken und Gesten an, wo sie die Kisten und Maschinen abzustellen hatten.

»Genau, wieder so ein Tag, wie jeder andere Tag«, brummte er und blickte angewidert zur Seite.

Sie wartete kurz, ob er noch etwas sagen würde, dann ging sie schweigend daran, die Kisten zu öffnen und die Werkzeuge und Maschinenteile in Schubladen und Regale einzuordnen. Anschließend ging sie zur größten Kiste, die man vor dem Diwan abgestellt hatte.

»Es hat etwas länger gedauert«, erklärte sie, »aber mein Vater denkt, dass er das Problem mit den hinteren Vertikalfedern gelöst hat. Sie bleiben starr, solange es eine normale Belastung gibt, aber sobald mehr Druck ausgeübt wird, ziehen sie sich zusammen und können die Spannung dann von selbst freisetzen und…«

»Das ist alles schön und gut«, unterbrach er sie, »aber werde ich damit normal gehen können, ohne dass ich wie ein Idiot hin- und herschaukle, über die eigenen Füße stolpere, plötzlich ein steifes Bein bekomme oder ein Bein auf einmal länger als das andere wird?«

Sie öffnete kurz den Mund, presste dann die Lippen zusammen und trat an den Diwan. Er legte sich, von Gewohnheit geführt, so hin, dass sie ihm die Prothesen abnehmen konnte. Dabei ging sie in keiner Weise rücksichtsvoll vor, doch er verbiss sich jeden Kommentar, um sich nicht wieder anhören zu müssen, wie wehleidig er doch war. Und so ein Zweifel an seiner Männlichkeit schmerzte mehr als alles andere.

»Wenn Ihr wieder die Holzbeine tragen wollt«, sagte sie schließlich, während sie die abgenommenen Beine auf einem Tisch legte, »mit denen Ihr aus dem Krankenhaus gekommen seid, dann nur zu! Ich kann Euch versprechen, dass die immer gleich schwer, lang, unflexibel und unbequem bleiben. Das würde meinem Vater und mir auch viel Zeit sparen.«

»Aber meine Zeit ist vielleicht nichts wert?«

»Welche Zeit? Die Ihr mit Schmollen und Herumlungern verbringt? Wie ich höre, lest Ihr kaum, geht nie aus, redet mit niemandem und seid allgemein unangenehm. Wenn Ihr Nützliches täte…«

Sie nahm eines der neuen Beine aus der Kiste und hielt es zögernd in ihren Händen. »Die Farbe ist noch nicht ganz richtig…«, murmelte sie, während er überrascht auf die Prothese starrte.

»Haare?« brachte er schließlich hervor.

Sie lächelte scheu. »Unser Hautersatz war immer noch zu glatt und fühlte sich unnatürlich an. Der Druckwiderstand war in Ordnung, aber es fehlte etwas. Diese Haare sind im Moment noch alle gleich. Aber wir haben überlegt, Haare von verschiedener Dicke und Länge zu verwenden.«

»Haare? Ihr macht Euch Sorgen um Haare?«

Sie zuckte mit den Schultern. »Warum nicht? Wir glauben, dass wir die Technik jetzt beherrschen. Dies neue Modell ist ein großer Schritt… eine große Verbesserung. Ihr werdet sehen.«

Sie begann, ihm die neuen Beine anzulegen, beginnend mit dem rechten. Dabei vermied sie sehr offensichtlich, ihn anzublicken. »Vater ist von diesem neuen Projekt ganz besessen«, erzählte sie beiläufig. »Er hat begonnen, auch künstliche Arme und Hände zu bauen.«

»Rechnet er damit, dass ich demnächst weitere Gliedmaße verliere?«

Sie rollte mit den Augen. »Darüber Witze zu machen! Ich denke, er findet es einfacher, erst einen Körper zu schaffen und sich dann zu überlegen, wie eine denkende Maschine beschaffen sein muss, um den Körper zu bewegen.«

Sie presste nun das linke Bein in den Sockel, es klickte und unwillkürlich zuckte Valentin zusammen, als seine Nervenenden die Maschine spürten. Er fragte sich, ob die Qjsa überrascht, erfreut oder beunruhigt darüber wären zu erfahren, wie geschickt Meister Morozov seine eigenen Werke mit der Technologie der Fremden in Einklang gebracht hatte.

»Ich halte das für eine Zeitverschwendung«, fuhr Alina fort, als hätte sie seine Reaktion nicht bemerkt. »Er will etwas schaffen, für das die Zeit noch nicht gekommen ist. Als wollte man ein Luftschiff bauen ohne einen Keplerstein: Man mag das Ding vielleicht zum Fliegen bringen, aber es wäre doch nur ein lächerlicher Versuch, der schon im nächsten Augenblick zu Boden stürzt.«

Sie verband ein dünnes Kabel, das aus dem künstlichen Bein ragte, mit einer Metallscheibe an der Rückseite seines Oberschenkels, wodurch die Bewegung der Beine synchronisiert wurde. Valentins Körper durchlief ein warmer Schauer als ihre Hand über die Innenseite seines Schenkels strich.

»Ihr müsst mehr gehen«, stellte sie fest, »vielleicht auch laufen. Eure Muskeln bilden sich zurück. Kein Wunder, dass die alten Prothesen nicht mehr passen.«

Er verkniff sich einen Kommentar und sie trat einen Schritt zurück. »Na los«, forderte sie auf, »versucht es.«

Valentin setzte sich auf und schwang sich herum, so dass die Beine auf dem Boden zu stehen kamen. Dann wickelte er die Decke, so er konnte, um seine Hüften, und stand auf. Die Beine fühlten sich stabil und vertraut an. Er ging vorsichtig im Raum auf und ab und lauschte dabei angestrengt nach dem Zischen und Pumpen, was ihn bisher immer so irritiert hatte. Doch er hörte nichts anderes als das etwas zu feste Auftreten seiner Füße auf dem Teppich und Holzboden.

»Ich bin mir sicher, dass Ihr Euch an das neue Gewicht bald gewöhnen werdet. Dieses Modell ist noch einmal ein Pfund leichter. Versucht, auf Zehenspitzen zu gehen.«

Obwohl er sich seltsam dabei vorkam, folgte er ihrer Aufforderung und war überrascht, wie natürlich sich die Bewegung anfühlte.

»Und jetzt springt.«

Ohne zu zögern sprang er in die Luft, doch die Kraft der Beine ließ ihn mehrere Fuß in die Höhe schnellen, sein Kopf stieß gegen den Kronleuchter, die Kristalle klirrten zornig, während er die Arme schützend nach oben riss. Die Decke um seine Hüften fiel zu Boden. Die Überraschung darüber brachte ihn vollends aus der Balance, er schlug auf dem Weg nach unten gegen einen Tisch, nahm mehrere Gläser und Geräte mit sich und landete hart auf dem Parkett.

Fluchend griff er nach der Decke. »Was ist jetzt das wieder? Willst du mich damit umbringen? Ich bin doch kein Känguru!«

»Habt Ihr Euch verletzt?« fragte sie besorgt.

»Und wenn nicht, dann nur aus reinem Glück!« Er rappelte sich mühsam auf, eine Hand immer an der Decke. »Was habt Ihr mit den Beinen gemacht?«

»Ihr habt doch selbst gesagt, dass, wenn Ihr schon künstliche Beine haben müsstet, diese dann wenigstens besser als echte Beine sein sollten.«

»Besser als echte Beine, nicht schlechter! Mit echten Beinen kann ich springen, ohne dass ich mir dabei den Hals breche!«

Sie schnaubte kurz. »Mit echten Beinen bricht man sich den Hals ebenso leicht wie mit künstlichen. Aber zugegeben: Ich hätte Euch warnen sollen: Die neuen Federn sind doppelt so kraftvoll wie beim letzten Modell. Mit etwas Übung solltet Ihr leicht sechs oder acht Fuß hoch springen können. Oder ohne Schaden aus vielleicht fünfzehn oder zwanzig Fuß Höhe. Oder…«

»Aber warum sollte ich das wollen?« unterbrach er sie wirsch und konnte nicht verhindern, dass seine Stimme in die Höhe ging. »Könnt Ihr mich nicht einfach nur gehen lassen? Warum müsst Ihr und Euer Vater immer alles übertreiben? Nicht einfache Handschuhe, nein, Krafthandschuhe. Nicht einfache Beine, oh nein, Kängurubeine müssen es sein! Was kommt als nächstes? Katzenaugen? Vogelschwingen auf dem Rücken? Ein dritter Arm? Sind wir Menschen nicht gut genug, dass man alles an uns verbessern muss?«

»Ich könnte da an einiges denken, was man an Euch verbessern könnte«, giftete sie zurück.

»Ja? Zum Beispiel?«

»Die Laune, die Geduld, die Manieren. Aber hofft da nicht auf Hilfe von mir oder meinem Vater. Wir können nämlich nicht hexen.«

»Wirklich? Was ist das hier denn, wenn nicht Hexerei? Notdürftig als Alchemie getarnt? Götzendienst der heiligen Technik! Bald beten wir zu den Göttern von fremden Sternen, dass sie uns neue Wunder zeigen, uns mit ihren Teufelsmaschinen segnen und wir verkaufen unsere Seelen dafür. Nichts mehr als mechanische Scharlatanerie!«

Ein Werkzeug, das sie in den Händen gehalten hatte, fiel scheppernd zu Boden. »Es ist genug«, flüsterte sie mühsam und ihre Augen glänzten feucht. »Ich arbeite nicht Tag und Nacht, um mich von Euch beschimpfen zu lassen. Ihr wisst, wie man die Holzbeine befestigt. Werdet damit glücklich und lebet wohl.«

Sie drehte sich um und hatte in Sekunden den Raum verlassen.

Valentin blieb mit offenem Mund zurück. Ein halbes »Aber« entrang sich ihm noch, doch das Wort verging wie sein Zorn, als müsste er dafür die Kraft von anderen Menschen stehlen, als könnte er die Wut nur mit jemandem empfinden.

Er setzte sich auf den Diwan und wie so oft blieb sein Blick auf seine Beine geheftet, seine Hand strich über die Stelle, wo er aufhörte und die Maschine begann. Seine Fingerspitzen spürten die weichen Haare und er schauderte dabei.

Eine Weile saß er so. Dann stand er auf, zog sich die Hose an und ging zurück ans Fenster in seinem Schlafzimmer. Er sah, wie Alina von Umberto zum Wagen geführt wurde. Alfons hielt ihr den Schlag offen. Sie zögerte einen Moment, schaute sich kurz um. Er wusste, dass sie ihn nicht sehen konnte und trotzdem trat er reflexartig einen Schritt zurück, fast wie aus Furcht vor ihrem Blick. Als er wieder aus dem Fenster spähte, war der Wagen bereits abgefahren.

Er drehte sich um und sah sich im Spiegel.

Bevor ihm voll bewusst wurde, was er tat, rannte er aus dem Zimmer, zum Treppenhaus und sprang über die Balustrade. Er schlug hart auf dem Boden auf, doch der Aufprall wurde durch die Beine so sehr aufgefangen, dass es sich kaum anderes anfühlte als wäre er von einer sechs oder sieben Fuß hohen Mauer gesprungen und nicht die beinahe zwanzig Fuß, die es tatsächlich gewesen waren.

Nach einem Moment der Orientierung lief er durch das Eingangsportal hinaus und auf die Straße, dem Wagen hinterher. Er bemerkte, dass die Beine, je schneller er lief, immer länger, seine Schritte immer weiter wurden. Trotzdem überraschte es ihn, wie schnell er die elektrische Droschke eingeholt hatte.

Alfons hatte ihn wahrscheinlich im Rückspiegel gesehen und brachte das Fahrzeug zum Stehen.

Außer Atem lehnte sich Valentin gegen den Wagen. Die Tür öffnete sich und Alina stieg aus. Er sah deutlich, dass sie geweint hatte, ihre Augen waren gerötet und sie wischte sich trotzig Tränen aus dem Gesicht. Dann verschränkte sie die Arme und starrte ihn vorwurfsvoll an.

Valentin zögerte kurz, dann trat er einen Schritt vorsichtig auf sie zu. »Ich möchte… möchte Euch um Vergebung bitten. Alina. Ich war unausstehlich und gedankenlos. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Bitte, könnt Ihr mir verzeihen?«

»Das kommt darauf an«, erwiderte sie kühl.

»Worauf?«

»Ob Ihr es ernst meint mit der Entschuldigung.«

Er tat einen Schritt zurück. »Wie sollte ich es nicht ernst meinen, wenn ich es sage?«

»Und?«

»Was und?«

Sie schüttelte leicht den Kopf und machte Anstalten, wieder einzusteigen. Er stellte sich mit einem schnellen Schritt zwischen sie und die Wagentür.

»Was kann ich tun, damit Ihr mir glaubt?«

Sie rümpfte die Nase. »Ich dachte, ein so hoher Herr wie Ihr sollte wissen, wie man sich entschuldigt.«

»Und wie, nach Eurer Ansicht, sollte man sich entschuldigen?«

»Dafür braucht es«, sagte sie, in einem belehrenden Tone, »nach dem Freiherrn Knigge, vier Teile: Das Eingeständnis der Verfehlung, das Erkennen der Ursache, das Versprechen der Besserung nebst einer Beschreibung, wie dies zu erreichen sei, sowie schließlich das Angebot der Wiedergutmachung. Persönlich bin ich der Meinung, dass dem als fünftes die Konsequenzen anzufügen sind, die einer erneuten Verfehlung folgen sollen, aber darüber kann man diskutieren.«

Er musste leicht schmunzeln, was sie warnend eine Braue heben ließ. »Was wäre daran komisch«, fragte sie scharf.

»Nichts, gar nichts«, versicherte er. »Es ist nur eine Antwort, die Euch entspricht: Klare Vorgaben, realistische Erwartungen, messbare Ergebnisse.«

»Und das amüsiert Euch?«

»Nein, es erfreut mich. Denn nun weiß ich, dass ich etwas tun kann, damit Ihr mir verzeiht.«

Sie rümpfte die Nase. »Dazu muss ich erst Taten sehen. Wörter zählen nichts, wenn keine Taten folgen. Und wenn kein Wille sie trägt. Eine Entschuldigung nur aus Wörtern ist wenig mehr als eine Lüge.«

Er räusperte sich. »Nun denn: Ich gestehe ein, dass ich selbstverloren, wehleidig und nutzlos gewesen bin und ich dadurch Eure Hilfe und Anteilnahme nicht angemessen wertgeschätzt habe. Ich habe mich nur selbst bemitleidet anstatt das Gute zu sehen, das mir widerfährt. Ich war undankbar. Doch noch viel schlimmer: Ich war unmöglich Euch gegenüber, ich war beleidigend und abfällig. Ich habe Dinge gesagt, die nicht wahr sind und die Euch verletzten.«

Sie nickte knapp. »Das ist die Verfehlung. Doch warum?«

Er lächelte hilflos. »Ich muss gestehe, dass ich darauf nicht sogleich eine Antwort habe. Ich könnte sagen, dass es ja nicht alltäglich ist, die Beine zu verlieren, aber…«, und er deutete auf seine Prothesen, »ich kann auch nicht leugnen, dass es mir viel besser geht als anderen, die in der gleichen Situation sind – dank Eurer Hilfe. Doch fühle ich mich haltlos und… ohne Wert. Ich…«

Alina unterbrach ihn mit einer Geste. »Sagt mir, Graf: Ist es Euch mit der Entschuldigung ernst? Wollt Ihr Euch darum bemühen?«

»Natürlich!«

»Warum? Warum wollt Ihr Euch entschuldigen?«

Er zögerte, vermied ihren Blick. »Weil… weil ich Euch nicht erbost sehen möchte und… ich will nicht Eure Gegenwart missen. Alina, ich… Ihr seid meine einzige Freude gewesen in diesen Wochen. Ihr habt mich nicht wie einen Kranken, einen Invaliden angesehen. Ihr habt mich nicht in Mitleid gehüllt und mich wie eine zerbrechliche Puppe behandelt. Und ich…«

Er spürte ein Gefühl in seinem Hals, das ihm die Sprache schwer werden ließ. Er sah sie an und da war eine Zufriedenheit in ihrem Gesichtsausdruck, die ihn warm umfloss. Sie trat nach vorne und legte ihren Zeigefinger auf seine Lippen.

»Sagt nichts, was aus Selbstmitleid geboren wurde. Ich möchte Euch glauben können.«

Er nickte langsam und nahm ihre Hand. »Was kann ich tun, um mich mit Euch wieder gut zu stellen?«

»Zunächst«, sagte sie und blickte ihn streng an, »möchte ich, dass Ihr Euch mit Umbra und Shen aussöhnt. Nachdem die beiden Euch immerhin das Leben gerettet haben, wäre es wenigstens angemessen, mit ihnen zu sprechen. Euer abweisendes Verhalten hat die beiden sehr verletzt.«

»Es wird geschehen.«

»Gut. Was mich betrifft: Ich sollte Euch die neuen Beine wenigstens neu einstellen. Ich komme also morgen wieder. Lasst mich sehen, wie gut sie einen Spaziergang um den See vertragen. Um zwei Uhr?«

Er nickte und führte ihre Hand an seine Lippen. »Um zwei.«

{2}

Die Schenke war verschlossen und ohne Licht. Eine Turmuhr hatte erst vor Kurzem drei geschlagen. Er ging in den Hof und zur Hintertür, wo er mit dem verabredeten Signal klopfte. Die Tür öffnete sich und er blickte in tiefe Dunkelheit, aus der plötzlich eine Hand schoss, die ihn am Arm packte und nach innen zog.

»Wurde auch langsam Zeit«, murmelte Umbra und drückte die knirschende Tür zu. »Wir dachten schon, Ihr hättet Euch verlaufen.«

Sie schob ihn durch einen Gang und in den hinteren Teil der Gaststube, dorthin, wo sie vor fast einem Jahr gesessen waren.

Der Graf erwartete sie.

»Hat Euch meine Schwester endlich gehen lassen«, fragte er grinsend und stand auf.

Shen fühlte sich erröten. »Ich habe mich nur an das gehalten, was Umbra gesagt hat. Vom Rennweg ist es ein langer Weg hierher – und ich bin den Weg praktisch zweimal gegangen.«

Valentin lachte und umarmte ihn herzlich. »Ihr braucht Euch nicht zu entschuldigen. Ich habe es, auf Euren guten Rat hin, aufgegeben, meiner Schwester vorschreiben zu wollen, wie sie ihr Leben führen soll, und seitdem verstehen wir uns viel besser. Zudem bin ich sehr froh, dass sie den furchtbaren Baring losgeworden ist. Und sich nicht länger darum sorgt, die Geburtspflicht nur in der Ehe zu erfüllen. So kann also jeder zufrieden sein.«

Umbra hob eine Braue. »Herr Graf! So etwas Privates solltet Ihr für Euch behalten, wenn sie es Euch anvertraute! Ich muss schon sagen: Wer so einen Bruder hat…«

Valentin winkte ab. »Ach, wenn ich es nicht hier, nicht Euch beiden anvertrauen kann, dann wem sonst? Kettet uns das kleine Geheimnis, das wir teilen, nicht enger zusammen als Familienblut?«

Er führte die beiden zum Tisch, wo bereits zwei Flaschen und mehrere Gläser standen. Und ein Würfel aus, wie es schien, mattem Messing von vielleicht drei Zoll Kantenlänge mit verschiedenen Drähten, Scheiben und Ringen, die sich ständig und ohne jede Regel bewegten.

»Ein Schweiger?« fragte Shen überrascht. »Meint Ihr, dass dies wirklich notwendig ist?«

Valentin zuckte mit den Schultern. »Es kann ja nicht schaden. Hier gehen so viele Beamte und Offiziere ein und aus, dass es nicht undenkbar wäre, dass jemand einen Lauscher irgendwo versteckt hat. Ich habe zwar etwas herumgesucht, aber man kann nie ganz sicher sein.«

»Meinetwegen«, brummte Umbra und schenkte sich etwas Wein nach. »Dann können wir wohl endlich zur Sache kommen?«

»Natürlich«, beschwichtigte Valentin, »aber als erstes…«

Er holte aus seiner Tasche eine limettengroße Kugel, die er auf den Tisch legte. »Ich möchte Eure Blinker austauschen. Morozov hat die Technik bedeutend verbessert. Ihr werdet sehen.«

Etwas zögerlich legten Umbra und Shen ihre Kugeln neben die von Valentin.

»Funktionieren die neuen Blinker genauso gut wie die alten?« fragte Shen skeptisch. »Ich meine, die alten funktionieren doch wunderbar. Warum etwas austauschen, wenn doch alles in Ordnung ist?«

Valentin lachte. »Das ist nicht, wie Morozov denkt. Wenn der einen Tisch sieht, dann fragt er sich, wie man ihn noch besser machen kann. Und was wirklich verrückt ist: Er wird ihn besser machen. Jedenfalls…«, und er nahm die drei Kugeln und legte sie vor sich auf den Boden, »musste ich ihm versprechen, dass ich die alten Blinker erst zerstöre, bevor ich Euch die neuen gebe.« Und damit zertrat er die kleinen Maschinen mit der Hacke seines Stiefels, wobei bei jedem Tritt der ganze Holzboden der Wirtschaft, beinahe das ganze Gebäude selbst erzitterte.

»Ich möchte kein Käfer sein, der Euren Zorn erregt«, stellte Umbra trocken fest, als sie die völlig zerstörten Kugeln als dünne Metallscheiben auf dem Boden sah. »Habt Ihr Euch an die Kraft Eurer neuen Beine gewöhnt?«

»Gewöhnt ist vielleicht zu viel gesagt. Damit abgefunden sicherlich. Ich arrangiere mich und beginne, die Vorteile zu sehen.« Er nahm die Reste der drei Kugeln und steckte sie in eine Tasche seines Rockes. Dann nahm er aus einer anderen zwei kleine Schachteln hervor und reichte sie den Freunden. »Ich bin mir sicher«, bemerkte er schmunzelnd, »dass Euch die neuen Blinker viel besser gefallen werden. Sie sind wesentlich handlicher. Und nicht ganz so rund.«

Shen öffnete die Schachtel und fand darin eine kleine silberne Taschenuhr mit weißem Zifferblatt und schwarzen Zeigern sowie einer Anzeige des Datums und einer weiteren Anzeige, die auf Doppel-0 stand. Er blickte Valentin kurz verwundert an, doch dieser lächelte nur, als er selbst eine Uhr aus der Tasche holte, die den anderen beiden völlig gleich war.

»Man dreht die Krone um 180 Grad«, erklärte er, die Bewegung vorführend, »und dann kann man sie ganz ins Gehäuse drücken.«

Im selben Augenblick leuchtete eine kleine, zuvor beinahe unsichtbare rote Lampe auf dem Zifferblatt der beiden anderen Uhren auf. Gleichzeitig hörte man zwei leise Klingelschläge. Valentin drückte die Krone mehrere Male ins Gehäuse und die kleinen Lampen blinkten im gleichen Rhythmus. Der Graf wurde dabei immer angeregter.

»Die neuen Blinker sind nicht nur weniger auffällig«, sagte er mit fast glänzenden Augen, »sie haben auch ein Gedächtnis. Wenn Ihr den kleinen Hebel hier an der Seite nach unten schiebt, dann wird die Nachricht nicht angezeigt, sondern erst, wenn der Hebel wieder nach oben geschoben wurde. Die Anzeige dort unten verrät, wie viele Nachrichten im Gedächtnis sind. Und weil Morozov einfach nie weiß, wann er aufhören muss: Wenn die Nachrichten aus dem Gedächtnis geblinkt werden, zeigt die Uhr an, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit sie empfangen wurden. Ist das nicht unglaublich!?«

»Und die Reichweite?«, fragte Umbra.

Valentin zuckte mit den Schultern und lächelte. »Morozov ist sich nicht sicher, aber meinte, dass es eine gewissen Möglichkeit gäbe, dass sie unbegrenzt ist – oder zumindest weiter als es jemals nötig wäre. Er hat mir etwas von Keplersteinkörnchen erklärt, die miteinander verbunden sind, zugleich an einem wie an einem anderen Orte, und wenn man ein Körnchen bewegt, dann bewegen sich die anderen auch, egal, wo sie sind. Aber er hat mich dabei so verschmitzt angesehen, dass ich mir nicht sicher sein kann, ob er mir nicht einen Bären aufbinden wollte. Und warum auch nicht? Selten verstehe ich, was er mir über seine Artefakte erzählt. Jedenfalls: Wir werden es herausfinden.«

Shen schüttelte den Kopf. »So eine Maschine… damit könnte man ein Vermögen machen!«

»Ja, ganz ohne Zweifel«, bestätigte Valentin mit einem Seufzer, »wenn nur die Maschine nicht schon ein Vermögen kosten würde. Für das Geld könnte man eine Armee von Boten beschäftigen. Und dann erst der Aufwand, die Blinkzeichen zu lernen.«

Umbra räusperte sich. »Das ist ein gutes Stichwort. Ihr hättet uns die neuen Blinker sicher auch auf andere Weise zukommen lassen können. Warum also dieses Treffen? Hatten wir nicht vereinbart, uns möglichst fern voneinander zu halten um nicht weitere Aufmerksamkeit auf uns zu lenken? Hat uns Meister Morozov nicht deshalb die Blinker gemacht und haben wir nicht aus diesem Grund diese neuen Zeichen erlernt?«

Valentin lächelte entschuldigend. »Ich weiß, ich weiß, ich habe das ja selbst vorgeschlagen. Aber: Es hat sich eine neue Situation ergeben, die es notwendig gemacht hat.«

»Aha. Und was ist das für eine Situation?«

Er zögerte. »Nun, es ist so: Alina hat gefordert, dass ich mich erst mit Euch versöhnen muss, bevor sie mit mir ausgeht. Also…«

Umbra und Shen blickten ihn mit großen Augen an.

»Alina?« fragte Umbra und verschluckte sich fast. »Wir treffen uns, weil Alina sonst nicht mit Euch ausgeht? Ihr bringt uns alle in Gefahr, weil Euch die Hose eng wird?«

Valentin warf die Arme in die Luft. »Ich habe ihr ja schlecht sagen können, dass wir seit meinem Abschied von der Stellaren in ständiger Verbindung sind mit den Blinkern, oder? Ich muss meine Rolle viel zu gut gespielt haben. Cornelia meinte immer, ich hätte Schauspieler werden sollen… Aber vielleicht habe ich es tatsächlich etwas übertrieben. Jedenfalls, Alina ist davon überzeugt, dass ich ein selbstsüchtiger, undankbarer Schuft bin, weil ich nicht mehr mit Euch verkehre. Und ich musste ihr versprechen, dass ich mich dafür bei Euch entschuldige.«

Belustigt schüttelte Shen den Kopf. »Wirklich? Alina? Über die Ihr Euch immer nur beschwert?«

Umbra rollte mit den Augen. »Schauspielerei. Da hatten wir einen Plan und der gute Herr muss alles über Bord werfen, weil er einem Mädchen den Hof machen will. Ich muss sagen, Herr Graf, ich bin enttäuscht.«

Doch Shen sah deutlich das Lächeln auf ihren Lippen. Valentin ebenso, denn er grinste breit. »Was soll ich sagen, Frau Vals? Ich bin eben nicht mehr so standhaft, wie ich einmal war. Aber Alina hat mir geholfen, wieder auf die Beine zu kommen.«

Umbra deutete auf seine Prothesen. »Da hat Euch das gute Fräulein Morozov also ein paar Freiersfüße verpasst?«

»Man könnte sagen: Sie hat mir Beine gemacht und ich bin ihr nachgelaufen.«

»Ich hoffe nur, sie wird Euch keinen Knüppel zwischen die Beine werfen«, bemerkte Shen scherzhaft besorgt.

Der Graf schmunzelte. »Wohl wahr, Wenigstens kann man mich jetzt keinen Leichtfuß mehr nennen. Die Dinger wiegen eine Tonne. Wenn es nicht einen Stein am Kniegelenk gäbe…«

»Keplersteine?« fragte Shen interessiert. »Wie groß?«

»Ein Zehntel Zoll vielleicht. Nur um die Bewegungen einfacher zu machen. Das reduziert das Gewicht fast auf ein Drittel.«