7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein Mann mit dem bei uns nicht üblichen Vornamen Jonas erkrankt. Er wird in ein Sanatorium geschickt. Der Mann mit dem ungarischen Namen Jonás Molnár stirbt an Krebs. Zu seiner Hinterlassenschaft gehört ein Umschlag mit beschriebenen Blättern. In ihnen hat er versucht, die Krankheit einzuordnen in sein Leben. Wie von selbst drängte sich ihm dabei die Jonas-Fabel auf. So identifiziert er sich denn mit jenem Mann, der dem Auftrag Gottes, in Ninive Buße zu predigen, zu entgehen sucht. Der Schreiber erfindet Figuren und gibt ihnen symbolische Namen:„Ember“ - Mensch, „Követ“ - Bote, „Honvágy“ - Heimweh. Er siedelt eine Stadt Ninive in unserer Zeit an, er lässt diese Stadt bevölkert und von kriegerischem Geist beherrscht sein. Sich selbst gibt er den Auftrag, wider diesen Geist anzufechten. Doch es geht nicht allein um den Mann, der sein Leben zu erkennen sucht. Zwischen ihm und dem Ninive-Jonas steht Krisztina, seine Frau. So ist das Bild des Mannes, der nach Ninive beordert wird, eine Deutung, die Jonás Molnár für sich findet und an seine Frau weitergibt, weil Ehe unter anderem auch beinhaltet: „Wo ich bin, da sollst auch du sein und was mir gehört, das soll auch dir gehören ...“ So ist das, was Molnár tut, in gewissem Sinn eine Standortbestimmung und eine Bestandsaufnahme, der mehr oder weniger mühsame Versuch, durch die vielen Ablagerungen und Schichten des „Alltags“ hindurch zu dem vorzudringen, was man „sein Leben“ nennen kann. Die ganze „Reise nach Ninive“ wäre jedoch unsinnig, wenn nicht zu offensichtlich „ein Draht spürbar wäre, an dem gezogen wird“. Da ist plötzlich nichts mehr lächerlich, da hört jeder Spaß auf: denn es gibt Wege genug, um einen Menschen nach Ninive zu führen - nach seinem Ninive. an den Ort seiner Bestimmung. An jeder Ecke, hinter jedem Mauervorsprung, in allem was auf uns zukommt, kann die Reise in unser Ninive beginnen, kann der zaghafte Ansatz zu einem ganzen Leben enthalten sein. So entsteht ein wunderbares Geschehen, das nicht anders sichtbar wird, als dass man es in ein Bild fasst und dadurch erkennbar werden lässt. Krisztina, die Frau, die den fiktiven Lebensbericht ihres Mannes liest, lernt verstehen, dass das Leben trotz des vorhandenen Grabes weitergeht, und trotz des vielen Unverständlichen, das aus den Zeilen sprach, stellt sie fest: „... sie würde wieder Ja zu Jonas sagen, und es komme ihr vor, als begänne jetzt erst eigentlich die Ehe ...“ INHALT: KARFREITAG TRAVEL TO NINIVE! KARSAMSTAG OSTERN

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 171

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Impressum

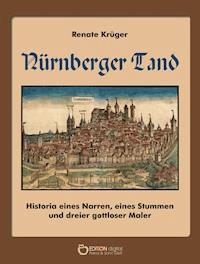

Renate Krüger

Jenseits von Ninive

ISBN 978-3-86394-320-2 (E-Book)

Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta unter Verwendung des Gemäldes „Jonás und der Wal“ von Pieter Lastman.

Das Buch erschien erstmals 1975 im St. Benno-Verlag Leipzig/Verlag Cordier Heiligenstadt.

© 2014 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de

KARFREITAG

Krisztina Molnár steigt aus der Straßenbahn, die hier draußen am Stadtrand schon ziemlich leer ist. Wochenendstimmung.

Auch für Krisztina wird es einige ruhige freie Tage geben. Es riecht nach Erde und Frühling. Kurz vor Dienstschluss hat Kati angerufen, hat gefragt, ob sie nicht morgen wieder einmal durch die Budaer Berge streifen könnten; es sähe nicht nach Regen aus. Verlockender Gedanke - aber neinl Jetzt darf sie es nicht länger aufschieben. Ein Jahr ist Jonás schon tot, und noch immer hat sie seine Aufzeichnungen aus dem Krankenhaus nicht gelesen. Ihr Mann hatte sich gewiss sehr viel Mühe damit gegeben, es fiel ihm ja auch schon schwer genug.

Weshalb zögerte sie so lange mit dieser Lektüre? Keine Zeit? Ja, sie hatte wenig Zeit. Und das war gut. So spürte sie niemals leere Stunden. Eine schnell gebuchte Reise führte sie mit Kati ins Rila-Gebirge, eine zweite mit Kati an die polnische Ostseeküste. Sie hatten sich des Lebens gefreut. Bei Krisztina war es nicht die lebensgierige Freude junger Witwen. Krisztina ist stolz und froh darüber, dass sie weiß, was jeder Situation am besten zukommt, sie steht kurz vor der Vollendung ihres 40. Lebensjahres, und da hat man seine Erfahrungen. Auch Wandern ist gut für Körper und Geist. Dennoch hat sie Nein zu Kati gesagt, sie wolle lesen, und die Budaer Berge liefen ja nicht weg. Aber diese Lektüre doch auch nicht, konterte Kati, oder sei es ein Buch aus der Leihbibliothek, das so schnell wie möglich zurückgebracht werden müsse? Nein, es sei gewissermaßen ein lebenslängliches Buch, und sie habe es schon ein Jahr ...

„Also dann werde glücklich damit; ich rufe Géza an, der wartet schon darauf."

„Bitte ..."

Sie kann der Freundin nicht sagen, dass sie ein Jahr etwas vor sich hergeschoben hat, vor dem sie sich fürchtet. Dass doch nicht alles so glattgegangen ist, wie es aussah, obwohl viele diese tatkräftige Frau bewunderten, die so gut mit ihrem Schmerz fertig wurde.

Da ist noch etwas ... Sie fürchtet sich vor diesen kräftigen, nach links geneigten Schriftzügen, die nun niemals mehr geschrieben werden. Heute aber muss es sein!

Sie betritt ihre kleine Wohnung, legt eine Schallplatte mit Musik von Vivaldi auf, bereitet sich einen starken Tee, holt tief Luft und zieht den dicken Umschlag, den ihr der Oberarzt zusammen mit den anderen Habseligkeiten ihres Mannes gegeben hat, aus der untersten Schreibtischschieblade. Reißt ihn auf. Ein Schreibheft mit dickem Deckel kommt zum Vorschein. Ein Zettel fällt heraus, beschrieben, Krisztina liest, es muss ein Zitat sein. Woher? Weshalb schrieb Jonás es ab?

+

„Ruhe bedeutet, ER gibt grenzenlosen Frieden. Eine Heimat. Jemand, zu dem ich nach Hause gehen kann. Der Verständnis hat, hilft, Gutes will. Der mit Spannung und doch in großer sicherer Gelassenheit jeden meiner Schritte geleitet. Der nicht sogleich sagt, welche Pläne er mit mir hat. Der mir völlige Entscheidungsfreiheit in allem gibt, obgleich er mich wissen lässt, was gut und böse ist, dass ich am Ende doch immer wieder zu ihm zurückkehre, was auch immer ich tue, welche krummen Wege auch immer ich gehe. Weil er mich gerufen hat und mich nicht verloren gehen lässt. Er ist es, der allein wichtig ist. Er ist der einzige, der glücklich macht. Und er ist der Unbekannte und doch der längst Erfahrene, ohne den ich nicht mehr leben kann.“

+

Es ist Krisztina peinlich, diese Worte zu lesen. Sie kennt solche Phrasen, sie ist damit aufgewachsen. Jonás auch; vielleicht braucht man zu gewissen Gelegenheiten solche Verzierungen, doch es darf nicht ausarten, man darf es nicht übertreiben. Sie denkt an ihre Großmutter, die hatte es auch immer übertrieben. Und auch die Schwiegermutter, Jonás' Mutter. Aber Jonás selbst? Ein vernünftiger Mensch, ein bisschen zu still und sehr sensibel, gewiss, aber doch sehr vernünftig. Aus Vernunftsgründen hatte er ja auch dieses Buch vollgeschrieben. Der Arzt, ein kluger Mann, hatte ihn nach seinen Hobbys gefragt. Jonás hatte erwähnt, dass er einmal zu schreiben begonnen, es dann aber wieder unterlassen habe, und der Arzt hatte ihm empfohlen, fortzufahren, sich zu beschäftigen, sich nicht einfach den vielen leeren Stunden zu überlassen. Und vernünftig und still hatte Jonás vor sich hingeschrieben, nur gesagt, dass er etwas schreibe, jedoch nie verraten, was eigentlich.

+

Am frühen Nachmittag habe ich meine Gardine zurückgeschlagen und aus dem Fenster gesehen. Ungefähr zehn Minuten lang. Es hörte sich an, als hätte ich aus einem wohleingerichteten Wohnzimmer auf die gut befestigte Straße, auf den gereinigten Bürgersteig gesehen, eilende oder gemächlich schlendernde Menschen beobachtet. Aber so war es nicht. Die Gardine ist ja nur eine graue Wolldecke mit ausgefransten Rändern, und was ich draußen sah, war ein Gemisch von Feldweg, Buschwerk, Nebel und Steinhaufen.

Mit einigen Schlucken Slivovitz versuchte ich, ein anderes Bild einzufangen. Vergeblich. Die Büsche und die Steinhaufen wichen keinen Meter voneinander.

Ich bin dann ein wenig nach draußen gegangen, obgleich ich mich in der Kälte unbehaglich fühlte, aber es war mir, als müsse ich auf irgendetwas, auf irgendjemanden warten. Manchmal kommen hier Leute vorbei. Um vier Uhr beenden sie ihre Arbeit im Steinbruch und fahren dann mit dem Rad nach Hause. Ein älterer Mann mit einer braunen Pelzmütze auf dem Kopf und einer Korbflasche an der Lenkstange bekam einen solchen Schrecken, als er mich so unbeweglich an einem Baum lehnen sah, dass er das Gleichgewicht verlor und absteigen musste.

Was sollte ich noch tun? Im Dorf war ich schon am Vormittag. In dem halbdunklen Gemischtwarenladen hatte ich mir eine Flasche Slivovitz gekauft.

„Na, na, sagte der Verkäufer, als er sah, wie gierig ich nach der Flasche griff. Zu dumm, dass er mich noch vom Sommer her kennt. Ich kaufte fast täglich Milch bei ihm, auch Paprikawurst und geräucherten Käse.

„Brauchen Sie sonst noch etwas? Vielleicht Brot oder Butter oder Zwiebeln?“

Ich schüttelte den Kopf. Nein, nur Slivovitz.

„Arbeiten Sie jetzt auch im Winter hier?“

Natürlich arbeite ich auch im Winter hier, warum eigentlich nicht?

„Und fahren Sie zum Weihnachtsfest nicht nach Hause?“ Natürlich fahre ich zum Weihnachtsfest nicht nach Hause, was soll ich dort?

„Neununddreißig Forint, bitte.“

Ich bin von zu Hause fortgelaufen.

Nein, nicht von verständnislosen Eltern, die mich daran hinderten, mein Glück zu suchen und zu finden. Meine Eltern sind tot, und ich war schon lange nicht mehr auf dem Farkasréti-Friedhof. Ich verließ Krisztina, meine Frau, und meine beiden Kinder, Géza und Magda. Sie ahnen nicht, wo ich bin; sie wissen ja nicht, dass der Wohnwagen seit der sommerlichen Ausgrabung noch immer hier am Fuße der Burg steht und dass ich hierher zurückgekehrt bin. Sie wussten nicht, dass ich einen Schlüssel hatte; ich wusste es ja selbst nicht. Zufällig fiel er mir in die Hände, gerade zur rechten Zeit, gerade, als ich von der Röntgenuntersuchung nach Hause kam, bei der man mir meine Krankheit bestätigt hatte, gerade, als die große Angst sich ausbreitete, dann der bohrende Ekel und die Überlegung, ob es nicht doch viel besser wäre, gleich das Ende zu finden.

Ich habe nicht nach dem Schlüssel gesucht, denn ich war unschlüssig. Ich war allein im Hause, und ich ging unruhig im Wohnzimmer auf und ab. Dann ließ ich meinen Zeigefinger auf den Rücken meiner säuberlich geordneten Bücher entlanglaufen. Ich dachte, irgendein Titel würde meinen Finger festhalten, meine Gedanken fesseln. Nein, nichts. Nicht einmal meine beiden eigenen Bücher erweckten irgendein Interesse, irgendeine Hoffnung. So ungefähr haben sich in der Antike die Griechen von ihrem liebsten Besitz verabschiedet, ihn noch einmal gestreichelt, ganz zart nur, mit den Fingerspitzen. Nicht mit großem schmerzlichen Pathos, nur mit leiser Wehmut. Dann öffnete ich Krisztinas Klavier, ließ meine Finger über die Tasten laufen, und sie liefen wirklich. Aber aus dieser Bewegung wurden nur Läufe, aneinandergereihte Töne, keine Melodien, keine Harmonien. Ich ging ins Kinderzimmer hinüber, setzte mich auf Magdas kleinen Hocker, schlug den Vorhang des Spielregals zurück und ließ meine Finger über die Bälle und Autos gleiten, über die Puppen und Kuchenformen, und da plötzlich fanden sie in einer blechernen blauen Kuchenform den Schlüssel zum Wohnwagen. Meine Kinder mussten ihn irgendwo gefunden und damit gespielt haben, und ich war jetzt nicht einmal böse darüber. Im ersten Augenblick freilich empfand ich doch einen ordnungsgemäßen Schrecken, denn ich hätte diesen Schlüssel längst abgeben müssen, gleich damals im Herbst, als wir unsere Arbeiten einstellten. Doch irgendwie würde der Schlüssel nun schon wieder an die richtige Stelle kommen. Ich steckte ihn in die Jackentasche.

Während Krisztina mit den Kindern in der Stadt Weihnachtsgeschenke einkaufte, packte ich ein paar Kleidungsstücke in meine Reisetasche, das, was mir gerade so in die Hände fiel, einen dicken Pullover, Manchesterhosen, Wollsocken. Obenauf legte ich ein halbes Brot und zwei Konservendosen, die ich im Kühlschrank fand. Dann setzte ich meine Mütze auf und zog die Tür hinter mir zu, ich nahm keinen Wohnungsschlüssel mit. Der Schlüssel in meiner Jackentasche war mir genug.

+

Aber das war doch ganz anders! Krisztina verbrennt sich die Zunge am heißen Tee. Ganz anders...

]a, es war etwas nicht in Ordnung mit Jonás’ Gesundheit, er hatte einen Leberschaden, man vermutete auch Magengeschwüre, kein Grund zur Aufregung, schon gar kein Grund zum Weglaufen! Und er war ja auch gar nicht weggelaufen, sondern still und geduldig in die Klinik gegangen, Krisztina hatte ihn begleitet, fest davon überzeugt, ihn nach kurzer Zeit wieder zu Hause zu haben, auch, wenn er noch pflegebedürftig sein sollte. Besser zu Hause, als in dieser gemischten Gesellschaft dort, mit Männern, denen täglich die Schnapsflaschen aus den Nachtschränkchen genommen werden mussten. Krisztina hatte die Krankheit nicht ernst genommen, es würde schon wieder werden ...

Wie kommt nun Jonás zu einer solchen Dramatisierung, zu einem solchen Abschiedspielen, in dem sogar Kinder Bedeutung gewannen?

Was für eine Geschichte hatte er da erfunden - und warum?

+

Ich ging den weiten Weg zum Südbahnhof zu Fuß. Auch in der vorigen Woche war es schon nebelig, die Menschen sahen wie Schatten aus, wie wirre Haufen und Schatten. Und auch ich war solch ein Schatten und ging durch den Nebel zum Südbahnhof, ging den Weg, den man im Allgemeinen mit einem fröhlichen Gesicht zurücklegt. Es ist ja der Gang zu Urlaubsfreuden, zu Sonne und Wasser, vom Südbahnhof aus fährt man an den Balaton. Ich hatte jetzt freilich keine Badehose bei mir. Es würde ja nicht allzu lange dauern, bis ich innerlich völlig zerfressen war, und vielleicht nicht einmal bis zu diesem Zeitpunkt Null ... Bis dahin würde der Wohnwagen ausreichen, und für die nächste Wohnung brauchte man keinen Schlüssel, ich jedenfalls nicht. Ich hatte noch meinen Reiseauftrag, und ohne nachzudenken löste ich eine Fahrkarte erster Klasse, wie ich es gewohnt war, und stieg in den Zug nach Nagykanizsa, der da stand, als ob er auf mich wartete, es war mir, als stiege ich in die Straßenbahn an der Endhaltestelle. Ich kaufte mir Sport- und Filmzeitungen, die ich sonst nie lese, und ich kaufte mir auch Zigaretten, trotz des strengen ärztlichen Verbotes; es kam mir jetzt so lächerlich wie nie vor. Um diese Zeit waren nicht gerade viele Dienstreisende unterwegs, und ich blieb allein in einem Abteil. Ich legte mich lang, streckte mich aus, schloss die Augen, überließ mich dem Rhythmus der Schienen, begann mechanisch zu zählen und fragte mich in regelmäßigen Abständen: Wie lange noch? Wie lange? Einige Jahre, einige Monate, einige Wochen? Jahre, Monate, Wochen? Jahre, Monate, Wochen?

In Székesfehérvár wurde fröhlicher Lärm vom Bahnsteig laut. Studenten? Jugendliche? Gleichviel, hier durften sie nicht herein, mochten sie nebenan in der zweiten Klasse lärmen. Und wie sie es taten! Es schien sich um eine internationale Studentengruppe zu handeln, sie lärmten in mehreren Sprachen. Ich versuchte zuzuhören, auch, als der Zug wieder fuhr. Bald würden sie anfangen zu singen, ich wartete schon darauf. Als sie es taten, ärgerte ich mich nicht einmal. Ich stand sogar auf, zog meine Schuhe an, kämmte mich und ging in die zweite Klasse hinüber. Ich setzte mich zu dem fröhlichen Völkchen und blickte sie vorwurfsvoll an. Endlich sagte einer: „Haben Sie es nicht gern, wenn wir singen?“

„Doch, doch“, entgegnete ich, „singt nur ruhig weiter.“

„Wollen Sie nicht mitsingen?“

„Nein, ich kenne eure Lieder nicht.“

„Sind Sie denn nicht von hier?“

„Nein, ich stamme aus Armenien.“

„Aus Armenien? Sie sprechen aber ausgezeichnet Ungarisch.“

„Ja, mit der Zeit lernt man es.“

Ich hatte Eindruck gemacht. Übrigens stimmt es: Meine Vorfahren sind vor langer Zeit aus Armenien eingewandert. Über meiner Familie liegt so etwas wie ein Schatten vom Berg Ararat. Ich finde, es ist ein kalter, dunkler Schatten. Die Studenten wussten nun mit mir nichts mehr anzufangen. Sie sangen weiter. Ich hörte noch eine Weile zu, dann ging ich in mein Abteil zurück und fühlte mich wie ein Fremder. Ein Armenier vom Berge Ararat ... Ich holte meine Zigaretten heraus und hüllte mich in eine dicke Rauchwolke.

+

Krisztina glaubt, Jonás Aufforderung zu hören: „Rauchen wir doch mal! Machen wir eine Pause!“ Und so zündet sie sich eine Zigarette an. Seit dem Tode ihres Mannes hat sie viele Zigaretten geraucht, viele Pausen gemacht, doch fetzt spürt sie es: eine Pause zu zweit war eine doppelte Pause. Eine tiefere Pause. Auch diese Pause jetzt ist ein wirkliches lnnehalten, nicht nur ein Verweilen.

Ein Armenier vom Ararat ... Weshalb holte sich Jonás selbst von so weit her? Gewiss, Armenier leben verstreut über die ganze Erde, geflohen und vertrieben von den Türken. Sie kamen als Fremdlinge und blieben Fremdlinge, fast so wie die Juden. Gehörte etwa auch Jonás’ Familie zu ihnen? Krisztina kennt die Mutter, der Vater ist schon lange tot, von den Vorfahren weiß sie nichts. Jonás hat nichts von ihnen erzählt, aber Krisztina hat auch nicht nach ihnen gefragt. Vielleicht waren sie wirklich einmal vom Berge Ararat herabgestiegen, von dort gekommen, wo sich in grauer Vorzeit die Arche des Noa niedergelassen haben soll und wo der Friede bestätigt und befestigt wurde.

+

„Ruhe bedeutet, ER gibt grenzenlosen Frieden ...!“

+

Oder ist der Armenier nur ein Bild für Jonás, ein fremdes Gewand, in das er hineinschlüpfen konnte, um selbst ein Fremder zu sein? Schon bevor er starb, war er fortgegangen ... In diese Fremde hätte ihm Krisztina vielleicht noch folgen können - wenn sie sie erkannt hätte. Wenn sie davon gewusst hätte.

+

Bald fuhren wir am Balaton entlang, er war im dichten Nebel kaum zu sehen. Bäume und Häuser hatten ihre festen Umrisse verloren. Aber ich fand doch den richtigen Bahnhof zum Umsteigen und auch den richtigen Bahnhof, auf dem ich aussteigen musste, ich fand den richtigen Weg und auch den Wohnwagen; alles war unberührt, so, wie wir es im Herbst verlassen hatten.

Die Tür klemmte, wahrscheinlich wegen der Feuchtigkeit, dann aber ließ sie sich öffnen. Drinnen roch es muffig, und es war auch kalt, also schnell lüften und dann den kleinen Katalytofen in Betrieb setzen. An der Stirnwand des Wohnwagens lag meine Luftmatratze, aus der die Sommerluft nun freilich längst entwichen war. Ich wunderte mich darüber, dass ich mich gar nicht so sehr anstrengen musste, um sie wieder aufzupusten; in meinem Körper mussten doch noch beträchtliche Kräfte stecken. War das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Der elektrische Anschluss, den wir im Sommer mit vieler Mühe hergestellt hatten, ließ sich leicht wieder in Ordnung bringen. Bald brannte auch die kleine Tischlampe. Angenehme Wärme strömte aus dem kleinen Ofen, rieselte durch meinen Körper. Ich legte mich auf die Luftmatratze und freute mich, dass es endlich einmal still um mich wurde, ganz still.

Zu Hause wurde es fast niemals still, dafür sorgen die Kinder. Sie entfalten eine unerschöpfliche Fantasie, wenn es darum geht, neue, bisher unbekannte Geräuschquellen ausfindig zu machen. Krisztina kann sich gegen diese unruhigen Geister überhaupt nicht durchsetzen. Manchmal floh ich zu Teri. Eigentlich sehr oft. Aber jedes Mal hatte ich wieder vergessen, dass ich bei ihr nur vom Regen in die Traufe kam.

Teri kann nämlich keine Stille vertragen. Wenn sie nicht auf andere Weise Lärm machen kann, beim Saubermachen mit ihrem Staubsauger, mit vielem Klappern und Plätschern beim Geschirrwaschen oder auch mit ihrer Schreibmaschine, wenn sie an ihre Freundin schreibt, dann setzt sie ihren Plattenspieler in Bewegung. Sie hat schrecklich viele Platten, die sie zwischen ihrer Wäsche aufbewahrt. Sie hält das für sehr originell. Und es bleibt dann nicht nur bei der Plattenmusik. Teri singt nämlich mit, nicht gerade leise. Und so falsch wie irgend möglich. Ich habe noch immer nicht herausgefunden, ob mit Absicht. Wenn ja, warum eigentlich? Aber darüber haben wir uns nie unterhalten, denn schließlich ging ich ja nicht wegen des Gesanges dorthin. Ihre Lieblingsplatten waren „Yesterday man“ und „Down town“. Mindestens zehnmal mussten diese armen schwarzen Scheiben immer daran glauben. Und dann die Kommentare!

„Der Yesterday man, das bist du!“

So brüllte sie mich meist schon nach dem fünften Male an. Und nach dem siebenten oder achten Male: „Ach was, Yesterday man ... Du bist von vorgestern, von vorgestern ...“

„Ich weiß,“ entgegnete ich meist sanft, „ich bin schon alt, ich bin mehrere Tausend Jahre alt.“

„Und wirr im Kopf bist du auch, dass du es nur weißt!“

„Ich weiß, liebe Teri, ich weiß.“

Mit Teri ist es nun aus, seit mehreren Wochen schon. Nicht, dass meine Frau irgendetwas gemerkt hätte. Und wenn schon. Ich weiß eigentlich selbst nicht mehr genau, wie es zum Bruch gekommen ist. Lag es wirklich nur an jener Schallplatte? Im Sommer hatte ich von deutschen Touristen, die unsere Ausgrabungen und Rekonstruktionen besichtigt hatten, eine Schallplatte als Geschenk erhalten, ich hatte sie an Teri weitergeschenkt. Sie hatte Namenstag, so musste ich nicht eigens Geld dafür ausgeben. Auf der Schallplatte waren deutsche Liebeslieder, darunter auch das bekannte Lied von Bach „Willst du dein Herz mir schenken ... “

Als ich Teri, die kein Deutsch versteht, den Text übersetzte, wurde sie plötzlich ganz anders, zuerst still, dann abweisend, dann wild.

„Willst du dein Herz mir schenken, so fang es heimlich an, dass unser beider Denken niemand erraten kann. Die Liebe muss uns beiden allzeit verschwiegen sein, drum schließ die größten Freuden in deinem Herzen ein.“

Mir fällt noch immer das Atmen schwer, wenn ich daran denke, wie Teri damals reagierte. Sie wurde schneeweiß im Gesicht, presste die geballte Faust an den Mund, hielt mit einem Ruck den Plattenspieler an, dass der Saphir über die Platte kratzte, riss dann die Platte herunter und warf sie in die Ecke hinter den Ofen. Nie wieder würde man die schwarze Scheibe dort herausangeln können.

„Nein“, schrie sie, „ich will nicht!“

„Was willst du nicht?“, schrie ich zurück, und zwar sehr empört.

„Was fällt dir ein? So behandelst du meine Geschenke?“

„Nein, ich will nicht ... Ich will nicht daran erinnert werden, an all diesen Schwindel ... Herz schenken ... Liebe ... Freude ... Das alles gibt es doch gar nicht.“

Seit jenem Tag bin ich nicht mehr bei Teri gewesen.

+

Krisztina steht auf, geht im Zimmer herum, öffnet das Fenster, es riecht noch immer nach Frühling. Übermorgen ist Ostern, sie hat sich auf einige ruhige, besinnliche Tage gefreut ... Stattdessen zieht ein Gespenst vor ihr auf, eine andere Frau. Aber das ist doch nur eine Fiktion von Jonás, das stimmt doch gar nicht, diese Teri ist ein Phantom ... Ja, aber eins, das Jonás für sich erträumt hat. Nach dem er also Sehnsucht hatte. Eine Traumfrau. Gab es andere Frauen in seinem Leben? Sie weiß nichts darüber. Sie weiß überhaupt nichts, nichts.

Der Berg Ararat steht neben einer kitschigen Frauengeschichte, fast schon Weibergeschichte. Mit Saufen und Gläserzerschmeißen und einem Schuss Sentimentalität. Nie hat sie Jonás so erlebt. Als er dies schrieb, muss er schon sehr krank gewesen sein ... Litt er an Bewusstseinstrübungen?

+

Es ist wunderbar, wenn man sich einmal so richtig aus innerstem Herzen langweilen kann. Ich hätte es nie geglaubt, und eigentlich habe ich mich stets davor gefürchtet. Wenn ich mich früher langweilte, kamen mir immer so dumme Gedanken. Wie das Leben eigentlich weitergehen sollte und was für einen Zweck und Sinn dieses ganze Unternehmen haben könne. Und dann wurde ich immer melancholisch. Heute aber war es ganz anders. Ich langweilte mich, fühlte mich sehr wohl dabei, beschäftigte mich ab und zu mit meiner Slivovitzflasche und kramte in den Koffern und Kisten herum, die wir vom Arbeitssommer hinterlassen hatten, vollgestopft mit Zeitungen, Zeichnungen, Plänen und anderen Papieren. Wie viele Zeichnungen, wie viele Aufmaße, wie viele Schnitte! Unzählige Schnitte, unzählige Male wiederholtes Bücken, wie viel Arbeit, wie viel vergebliche Arbeit! Wie sehr hatte ich mich darüber gelangweilt, und damals war es eine große Belastung für mich gewesen, mich zu langweilen.

+

Krisztinas Ablehnung gegen diese Lektüre wächst. Jonás war Lehrer, ein guter Lehrer, beliebt, anerkannt; er liebte Ordnung und eine kultivierte Umgebung. Weshalb verfiel er in seinen Federträumen auf diese raue Männerwirtschaft, auf diese totale Unabhängigkeit, dieses Film- und Fernsehklischee ...

Doch hier wenigstens gibt es einen Angel- und Erinnerungspunkt. In ihrem letzten gemeinsamen Urlaub hatten sie am Balaton gezeltet. Eigentlich waren sie über das Zeitalter schon hinaus. Jonás fühlte sich bei diesem Leben sehr wohl. Bei einer Wanderung hatten sie Wohnwagen von Archäologen gesehen. Jonás interessierte sich dafür, für diesen Lebensstil, für diesen Arbeitsprozess, weniger für die Ausgrabungen selbst.

„Ein Camping-Beruf ... Man braucht diese Lebensweise, um den Dingen auf den Grund zu kommen, in der Archäologie und auch sonst.“

Er hatte damals noch mehr gesagt, doch es fällt ihr nicht mehr ein. Leider.

+

Einer meiner Kollegen musste sich sehr intensiv mit dem Plan einer Auslandsreise beschäftigt haben. Vielleicht erleichterten ihm solche Träume die schwere Arbeit. Zwischen den Plänen und Skizzen fand ich immer wieder bunte Reiseprospekte. Werbungen des Reisebüros für Jugoslawien, für Bulgarien, für Polen. Wirklich schön bunt, immer wieder das unerträglich blaue Meer, die Adria, das Schwarze Meer, die Ostsee, immer wieder das gleiche Blau, immer wieder die Berge, verkarstet, mit blaugrünen Wäldern bedeckt oder verschneit, immer wieder fröhliche Urlaubsmenschen, braun gebrannt, mit Sonnenbrillen, lächelnd ...

Was hatten diese einfachen weißen Zettel zu bedeuten, die mir aus den Prospekten entgegenflatterten? Nur ein einziger Satz stand darauf, immer der gleiche, immer mit der gleichen, ziemlich klapprigen Schreibmaschine geschrieben: TRAVEL TO NINIVE!