Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hier und Jetzt

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

Johann Stoffel von Vals (1899-1970) ist um 1930 schweizweit bekannt als geschickter Ein- und Ausbrecher. Aus dem "Sennhof", dem maroden Churer Gefängnis, bricht Stoffel gleich mehrfach aus - und einmal gar ein, um die Kasse im Büro des Verwalters zu stehlen. Mit solchen Streichen entzückt er das Publikum, narrt die Polizei und düpiert die verantwortlichen Politiker. 1930 schafft er es sogar auf die offi zielle Churer Fasnachtsplakette. Die Presse berichtet regelmässig und mit kaum verhüllter Sympathie. Stoffels Werkzeuge sind nicht viel mehr als Schraubenzieher und Stechbeutel - sowie eine fl inke Zunge und elegante Kleidung. Gewalt wendet er nie an. So wird er zur Projektionsfl äche und mitunter zum Robin Hood stilisiert. Während seines letzten von zahlreichen Gefängnisaufenthalten kann Stoffel eine Schneiderlehre absolvieren. Wenige Jahre nach seiner Entlassung besitzt er in Schaffhausen eine Uniformenfabrik mit bis zu 15 Angestellten. Der Knastbruder ist Unternehmer geworden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 192

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Der Verlag Hier und Jetzt wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016–2020 unterstützt.

Mit weiteren Beiträgen haben das Buchprojekt unterstützt:

Gemeinde Vals

Graubündner Kantonalbank, BeitragsfondsKulturförderung Kanton Graubünden / SWISSLOSStadt Chur, KulturförderungStiftung Lienhard-HungerValser Fonds

Eine Publikation des Instituts für Kulturforschung Graubünden (www.kulturforschung.ch). Der Text entstand im Rahmen eines Forschungsprojekts des Instituts für Kulturforschung Graubünden.

Dieses Buch ist nach den aktuellen Rechtschreibregeln verfasst. Quellenzitate werden jedoch in originaler Schreibweise wiedergegeben. Hinzufügungen sind in [eckigen Klammern] eingeschlossen, Auslassungen mit […] gekennzeichnet.

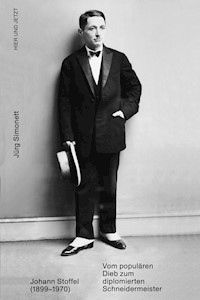

Umschlagbild:

Johann Stoffel, elegant gekleidet. StAGR III 23 d 2 (Stoffel, Johann, Dossier 1929).

Lektorat:

Andri Perl, Chur

Stephanie Mohler, Hier und Jetzt

Gestaltung und Satz:

Simone Farner, Naima Schalcher, Zürich

Bildbearbeitung:

Benjamin Roffler, Hier und Jetzt

ISBN Druckausgabe 978-3-03919-523-7ISBN E-Book 978-3-03919-972-3

E-Book-Herstellung und Auslieferung:Brockhaus Commission, Kornwestheimwww.brocom.de

© 2020 Hier und Jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte GmbH, Zürich, Schweizwww.hierundjetzt.ch

Für Patrizia

Inhalt

Einleitung

Die Vita des Johann Stoffel

Der Bastard

Der Einbrecher

Der Ausbrecher

Der Schelm

Der Angeklagte

Der Schneidermeister

Die Legende

Schlusswort

Anhang

Reglement für die kantonale Strafanstalt Sennhof

Prozessberichterstattung der Neuen Bündner Zeitung vom 25. und 26. Februar 1931, Bündner Kantonsgericht, Chur

Zeittafel

Quellen und Literatur

Anmerkungen

Abbildungsverzeichnis

Autor

Einleitung

Ende Februar 1931 steht ein besonderer Angeklagter vor dem Bündner Kantonsgericht in Chur: Johann Stoffel von Vals. Das öffentliche Interesse ist weit über den Kanton hinaus gross. Ausführlich über Stoffels Taten berichten die drei Churer Tageszeitungen, und in ihrer Berichterstattung schwingt ein gehöriges Stück Faszination für den Angeklagten mit. Die Neue Bündner Zeitung behauptet sogar: «Stoffel hatte eine bessere Presse als mancher Politiker vor einer Wahl.»1

Wer war dieser Stoffel? Erwähnt man heute den Bündner Ein- und Ausbrecherkönig, reagieren die allerwenigsten. Auch unter Historikerinnen und Historikern weiss man kaum von Johann Stoffels Existenz. Das ist bedauerlich, denn Stoffel war schweizweit berüchtigt und bot Stoff für Legenden. Es soll hier erstmals Licht auf Stoffel und seinen Wandel vom populären Ein- und Ausbrecher zum geachteten Schneidermeister geworfen werden. Weil Stoffels Leben beispielhaft in die gesellschaftlichen Phänomene jener Zeit eingebettet werden kann, leistet das Buch einen spannenden Beitrag zur jüngeren Bündner und zur Schweizer Sozialgeschichte.

Die ersten Begegnungen des Schreibenden mit dem Stoff waren zufällig. Sie ergaben sich meist bei der Beschäftigung mit einem anderen Thema, bei welchem Stoffel nur nebenbei in einem halben Satz oder einer Anmerkung aufschien. Bei der später zielgerichteten Suche redeten aber zahlreiche historische Zeugnisse zum Historiker. Die Fülle an Quellen ist so ergiebig, dass diese hier im Zentrum stehen sollen. Das Buch will keine rein chronologische Biografie sein, sondern eine Collage des Quellenmaterials. Diese Collage orientiert sich thematisch an den verschiedenen Rollen der historischen Figur Johann Stoffel.

Wie kam es so weit, dass ein chronischer Dieb und Gesetzesbrecher es zu grosser Popularität brachte? Wie war Stoffel überhaupt zum weitherum bekannten Dieb geworden, samt seinen – je nach Standpunkt – «Delikten» oder «Streichen»? Und haben wir es gar mit einem Bündner Robin Hood, einem Social Bandit zu tun? Wie reagierte die gedemütigte Staatsmacht? Wie schaffte es Stoffel schliesslich, einer angesehenen bürgerlichen Tätigkeit nachzugehen? Trifft für einmal also das Etikett der erfolgreichen Resozialisierung wirklich zu?

Heute leben nur noch ganz wenige Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, die aus erster Hand berichten können. Immerhin lassen sich mit Interviews noch einige weitere Informationen beibringen, wenn auch nur aus zweiter und dritter Hand. Eine auch nur bescheidene Literatur existiert hingegen nicht. Besser steht es um einschlägige Zeitungs- und Zeitschriftenartikel aus den 1920er- und 1930er-Jahren. Ertragreich ist das Archivmaterial, weitaus am meisten davon findet sich im Staatsarchiv Graubünden in Chur. Häufig stehen die Quellen in Zusammenhang mit dem grossen Prozess von 1931 und stammen vom Kantons-Verhöramt (der späteren Staatsanwaltschaft). Interessante Hinweise liefern auch das Stadtarchiv Zürich und das Staatsarchiv des Kantons Zürich, hielt Stoffel sich doch privat und «beruflich» häufig in dieser Stadt auf. Von zentraler Bedeutung ist sein von ihm eigenhändig verfasster Lebenslauf, den er wenige Tage vor dem Prozessbeginn für seinen Verteidiger erstellte.2 Sehr dienlich zur Illustration sind auch die zeitgenössischen Fotos aus dem Staatsarchiv Graubünden und aus dem Familienbesitz.

Um gleich zu Beginn Orientierung in einer nicht immer übersichtlichen Ereignisgeschichte zu schaffen, wird im ersten Kapitel ein kurzer Lebenslauf von Johann Stoffel nachgezeichnet. Es folgen unter dem Titel «Der Bastard» Angaben zu seiner schwierigen Herkunft, seinen ersten zwei Lebensjahrzehnten und zur Anbahnung seiner Diebeskarriere. «Der Einbrecher» zeigt Stoffel dann gewissermassen auf der Höhe seiner Fertigkeit. «Der Ausbrecher» behandelt das Gegenteil, nämlich die Kunst des Entweichens. Das Kapitel «Der Schelm» – und diese vieldeutige Bezeichnung ist durchaus gewollt – behandelt die Interaktion zwischen dem Delinquenten und der Staatsmacht, zwischen Selbstbild und Fremdbild. Dieses Zusammenspiel spiegelt sich beispielhaft in Johann Stoffels schillerndem Verhältnis zu den Frauen oder in seiner Funktion als Fasnachtsmotiv.

«Der Angeklagte» geht insbesondere auf den Prozess von 1931 vor dem Bündner Kantonsgericht ein. Dieses Kapitel fasst die tatsächlichen oder auch nur behaupteten Delikte von Stoffel zusammen und erwähnt das Strafmass. «Der Schneidermeister» zeigt auf, wie aus einem Kleinkriminellen der Besitzer einer Uniformenfabrik wurde, und «Die Legende» schliesslich beschäftigt sich mit dem «Stoffelkult». Zeugnisse aus zweiter Hand und einige wenige literarische Bearbeitungen des Stoffs führen zur Frage nach Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen Johann Stoffel und dem in diesem Kontext oft erwähnten Robin Hood.

Die Vita des Johann Stoffel

Johann Stoffel ist eine populäre Figur der 20er- und 30er-Jahre des letzten Jahrhunderts. Nur sehr wenige heute lebende Personen haben ihn noch persönlich gekannt. Umso freier entwickeln sich Sagen und Legenden. Was jedoch belegt ist: Johanns Startchancen sind nicht gut. Er wird im Frühling 1899 in Vals als uneheliches Kind geboren. Er berichtet in seiner Autobiografie, dass die Dorfbewohner ihn als «Bastard» titulierten. Schon als kleines Kind wird er verdingt. Als seine Mutter heiratet, zieht der Neunjährige mit ihr nach Zürich. 1915 tritt sein Stiefvater eine Anstellung in Köln an. Johann arbeitet dort zeitweise unter gesundheitsschädigenden Umständen in einer der Munitionsfabriken, wo der Verdienst aber angesichts des Arbeitskräftemangels recht gut ist. Noch in Köln begeht der junge Mann jedoch die ersten zwei Diebstähle, beim zweiten wird er ertappt und muss eine siebenmonatige Haftstrasse absitzen.

1918 kehren Mutter und Sohn nach Zürich zurück. In der Schweiz stiehlt Johann Stoffel weiter und gerät während der folgenden zwei Jahrzehnte in einen unglücklichen Kreislauf – Zuchthaus, Arbeitshaus, Gefängnis und neuerliche Delinquenz wechseln sich ab. Seine Versuche, im normalen Arbeitsleben Fuss zu fassen, scheitern spätestens dann, wenn er seinen Namen nennt. Stoffel stiehlt vor allem in den Kantonen Graubünden, Zürich, St. Gallen und Glarus. Seine Vorgehensweise ist fast immer die gleiche: Zuerst rekognosziert er die Lage, wobei er nicht selten Gebäude wählt, in denen er früher gearbeitet hat und die er daher schon etwas kennt. Am einfachsten gestaltet sich dann der nächtliche Einstieg, wenn Fenster offen stehen oder nur angelehnt sind. Nicht selten kann er eine Leiter benutzen, die zufällig herumsteht. An Werkzeug verwendet er fast ausschliesslich Stechbeutel und Schraubenzieher, um etwa Schubladen oder Sekretäre aufzustemmen. Hört er Geräusche, bricht er das Unternehmen sofort ab. Seine Beute besteht meist aus Lebensmitteln, Kleidern, Bargeld, Schmuck, Velos und Briefmarken, also entweder aus Dingen, um seinen Hunger zu stillen, oder solchen, die sich leicht versilbern lassen.

Stoffel ist nicht nur ein gewandter Einbrecher, er bricht auch mehrere Male wieder aus, am spektakulärsten wohl aus der kantonalen Strafanstalt Sennhof in Chur. In zeitgenössischen Quellen wird er oft als wortgewandt und flink beschrieben, nur einen Meter und 57 Zentimeter klein, aber nicht ohne Wirkung auf junge Frauen. Ein Husarenstück leistet er sich im Juli 1929, als er in der gleichen Nacht in den «Sennhof» einbricht und mit gemachter Beute wieder ausbricht. Kein Wunder, dass die kantonalen Institutionen wenig Freude an diesem Kunden haben und sich gründlich gedemütigt fühlen. Sie stellen eigens zwei Landjäger (Polizisten) ab, um Stoffel zu verhaften. Im Herbst 1929 flieht dieser innerhalb eines Monats gleich zweimal aus dem «Sennhof». Das Justizdepartement und die Gefängnisverwaltung müssen sich von der Presse fragen lassen, wie so etwas möglich sei. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Stoffel wird Motiv der Churer Fasnachtsplakette von 1930.

1931 muss er vor dem Bündner Kantonsgericht erscheinen. Sein Sündenregister weist schon vor Prozessbeginn allein für Graubünden nicht weniger als dreizehn Vorstrafen, zwei Monate Korrektionsanstalt Realta und fünfzig Monate Gefängnis aus. Die Gerichtsverhandlung ist eine kleinstädtische Sensation mit grossem Publikumszulauf. Es rapportieren nicht nur die drei Churer Tageszeitungen, sondern auch manche Presseerzeugnisse aus der Deutschschweiz sowie aus dem rätoromanisch- und italienischsprachigen Graubünden. Fast alle schlagen einen belustigten und ironischen Tonfall an, wenn es darum geht, über die neuesten Streiche zu berichten. Getreulich wird etwa notiert, wie Stoffel die Polizei dauernd zum Narren hält, bei seinen Raubzügen nie Gewalt anwendet und bei Gelegenheit eine spöttische Nachricht im heimgesuchten Hotelzimmer hinterlässt. Stoffel wird zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt und noch am gleichen Tag wieder in die Strafanstalt Regensdorf überstellt, wo er bereits für seine Zürcher Straftaten einsitzt. Kurz vor dem Churer Prozess hat sich Stoffels Verteidiger in Regensdorf nach dem Verhalten seines Mandanten erkundigt. Die Auskunft war überaus günstig, besonders wurde erwähnt, dass Stoffel im Gefängnis eine Schneiderlehre begonnen hatte. Unklar ist, wann er nach seinen Strafen für Delikte in Zürich, Glarus und Graubünden entlassen wurde.

Das nächste bekannte Datum ist der Oktober 1937, als er im schaffhausischen Thayngen eine Ruth Stamm heiratet. Spätestens 1939 ist Johann Stoffel in Schaffhausen wohnhaft, 1947 zieht er ins benachbarte Herblingen. Er macht eine gutbürgerliche Karriere, zuerst mit einem Schneidergeschäft, dann mit seiner «Schaffhauser Uniformenfabrik». Er spezialisiert sich auf Uniformen aller Art, die er in seiner Liegenschaft in Herblingen produziert, in guten Zeiten mit bis zu 15 Angestellten. 1951 besteht er die Meisterprüfung im «Herrenschneiderhandwerk».

Den Kontakt zu Vals verliert Stoffel nie ganz: Während des Baus der Kraftwerke Zervreila in den 1950er-Jahren verkauft er ein- bis zweimal pro Jahr auf dem Valser Dorfplatz Arbeitskleidung und Textilien für den Hotelbedarf. 1956 beteiligt er sich grosszügig an der Neuuniformierung der Blasmusik. Ab 1968 führen Tochter und Schwiegersohn den Betrieb in Herblingen. Johann Stoffel stirbt am 7. April 1970 im Kantonsspital Schaffhausen.

Der Bastard

Bereits die ersten beiden Lebensjahrzehnte von Johann Stoffel verlaufen – wie der Vita zu entnehmen ist – recht turbulent und unstet. Im Geburtsort Vals wird er gemäss seiner Autobiografie oft geschlagen und auch sonst wie ein Verdingkind behandelt. Die Bezeichnung «Bastard» verdankt er seiner unehelichen Geburt. Im Alter von neun Jahren zieht er mit seiner Mutter, die unterdessen geheiratet hat, nach Zürich. Dort geht er eher sporadisch zur Schule und führt eine äusserst prekäre Existenz. Der Vater ist kaum präsent und bietet keine Unterstützung, die Mutter hangelt sich mühsam von einer kleinen Hilfsarbeit zur anderen. Stoffel berichtet, wie er unter anderem als Ausläufer arbeitet und als Zwölfjähriger mit Seifen und Seifenpulver hausiert.

Der Blick auf Stoffels Jugend, auf seine gesellschaftliche Randständigkeit ist wichtig, um seinen späteren Werdegang zu verstehen. Die zentrale Quelle für dieses Kapitel ist eine kurze Autobiografie, die Johann Stoffel 1931 vor dem grossen Prozess in Chur niederschreibt. Diese Schilderung muss also immer auch im Lichte ihrer juristischen Verwertbarkeit gelesen werden: Sie soll den Delinquenten Stoffel dem Gericht nahbarer machen.

VALS

Stoffels Mutter ist bei Johanns Geburt 23 Jahre alt. Sie ist die Tochter des Johann Stoffel, Taglöhner, und der Monika Schmid.3 Im Zivilstandsregister der Gemeinde Vals ist zu lesen: «10. März 1899, um ein Uhr dreissig Minuten nachmittags, lebend geboren zu Vals, Stoffel Johann, unehelicher Sohn der Katharina Stoffel von Vals, eingetragen auf Anzeige der Grossmutter Monika Stoffel.» Man muss annehmen, dass es Katharina als ledige Mutter im streng katholischen Vals nicht leicht gehabt hat. Die Berufsbezeichnung ihres Vaters, Taglöhner, deutet auf bescheidene wirtschaftliche Verhältnisse hin. Allerdings scheinen Katharina und Johann nicht zum jenischen Zweig der Stoffel zu gehören. Zwar werden Johann in den folgenden Jahren immer wieder typisch jenische Eigenschaften zugeschrieben: «mangelhafte Erziehung, schlechtes Beispiel im Elternhaus sowie eine gewisse erbliche Belastung zum Vagabundentum».4 Eine klare jenische Zugehörigkeit wird aber weder bei Johann, seiner Mutter noch seiner Grossmutter erwähnt oder gar belegt.

Vals, mit Blick aus Südwesten, im Jahr 1907, kurz bevor Johann Stoffel mit seiner Mutter nach Zürich zieht.

Vals hat um 1900 bei der eidgenössischen Volkszählung 736 Einwohnerinnen und Einwohner, ganz ähnlich wie bei den Erhebungen in den Dezennien vor- und nachher. Vals und das Valsertal sind lange Zeit ganz besonders isoliert. Talauswärts liegt die unwegsame Schlucht Richtung Ilanz, in die andere Richtung führt der Weg über den 2502 Meter hohen Valserberg ins Rheinwald, zu den südlichen Pässen und den lombardischen Märkten, auf denen im Herbst das Vieh verkauft wird. Östlich ins Safiental und westlich ins Val Blenio führen nur steile Fusswege. Zu den geografischen Hindernissen kommen konfessionelle und sprachliche Barrieren. Eine wichtige Zäsur bildet der Bau der Fahrstrasse von Ilanz her in den Jahren 1878/79: Vals orientiert sich neu nach Norden. Eine der ganz wenigen Verdienstquellen neben der omnipräsenten Landwirtschaft bietet die Mineralquelle: 1893 öffnen Kurhaus und Badeanstalt. Noch um die Wende zum 20. Jahrhundert existieren eine saisonale Wanderung von Erntearbeitern ins Rheinwald sowie die «Schwabengängerei» vieler Kinder nach Süddeutschland. Vals leidet seit jeher stark unter Lawinen und Überschwemmungen.5

In dieser kleinen und rauen Welt wächst Johann Stoffel auf. Er selbst beschreibt 1931 seine ersten Jugendjahre rückblickend so:

Ich bin Vals geb. u. zwar ausserehelich u. war schon als Wikelkind der ganzen Gemeinde ein Dorn im Auge den wie ich später erfuhr war so etwas in der Gemeinde Vals noch nie vorgekomen ich blieb nun bei meinen Grosseltern da meine Mutter in Stellung ging ich wurde aber von meinen Grosseltern förmlich gehasst u. sobald es sich machen liess wurde ich verdingt was für ein Leben ein Verdingkind hat brauch ich Ihnen doch sicher nicht beschreiben u. ich hatte es noch schlimmer als ein Verdingkind im gewöhnlichen Sinne den man sah ihn mir einen Bastard u. sagte mir das auch unverhohlen ins Gesicht wen ich nur einmal ein kleinwenig es auch leben wollte wie andre Kinder dann konnte ich tagelang die Strimen auf meinem Leibe zählen u. ich lernte schon als Bube von 7 bis 8 Jahren hassen alles was mit mir in Berührung kam nie gar nie habe ich Liebe kenne gelernt. S. war ich nun bis zum 9ten Jahre verdingt inzwischen hatte meine Mutter geheiratet aber ohne vorher dem Manne mitzuteilen das sie ein Kind habe u. ich wurde auch von diesem sehr gehasst ehe er mich sah er kam dann mit Mutter um mich zu holen.6

Tochter Gerdy bestätigt, dass Johann Stoffel in Vals verdingt worden ist; er hatte unter anderem die Glocken zu läuten und die Geissen des Dorfes zu hüten.7 Sein Schicksal ist kein Einzelschicksal. Der Begriff «Verdingkinder» bezeichnet Kinder, die ausserhalb ihrer Familie platziert werden und in der Regel eine Arbeitsleistung erbringen müssen, häufig in der Landwirtschaft. Grund für die Einweisung sind etwa Armut der Familie oder angebliche Immoralität der oft unehelichen Mütter. Auch Scheidung oder Tod der Eltern können zur Fremdplatzierung führen. Verdingkinder, billige Arbeitskräfte, kommen die einweisende Behörde oft günstiger zu stehen als die Unterbringung etwa in einem Heim. Die meist bäuerlichen Familien, die diese Kinder aufnehmen, erhalten von der Fürsorge ein willkommenes Nebeneinkommen.

Den Verdingkindern geht es am neuen Ort unterschiedlich. Während die einen von ihren Pflegeeltern anständig behandelt werden, gehen andere einen Leidensweg mit krasser Vernachlässigung, Prügeln, sexuellem Missbrauch, Gewalt und emotionaler Grausamkeit. Eine regelmässige Kontrolle der Fürsorgestellen bleibt die Ausnahme. Eine andere Form der Verdingung bildet bis zum Ersten Weltkrieg die «Schwabengängerei» – etwa von Kindern aus den Dörfern des Bündner Oberlandes, die im Sommer nach Süddeutschland wandern und so dafür sorgen, dass zu Hause ein Esser weniger am Tisch sitzt. Nicht selten finden sie ihre neuen Dienstherren auf veritablen «Verdingmärkten». Nach Süden ziehen regelmässig die Spazzacamini, die bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts in Norditalien als billige Kaminfeger arbeiten. Ihr Schicksal beschreibt Lisa Tetzner im Roman «Die schwarzen Brüder».

Die Institution der Verdingkinder wird teilweise schon im 19. Jahrhundert kritisiert, besteht aber bis weit ins 20. Jahrhundert, etwa für Hirtenbuben auf der Alp. Erst in der jüngsten Vergangenheit wird das Thema vermehrt aufgegriffen. Eine Ausstellung des Rätischen Museums Chur stellt 2010 folgende Fragen: «Was geht in einem Kind vor, das von seinen Eltern getrennt wird und in einem fremden Umfeld aufwächst? Wie bewältigt es das Fehlen seiner Bezugsperson, den Mangel an Geborgenheit, die Ausgrenzung? Wie wird ein Kind dadurch geprägt? Und wie geht es damit in seinem späteren Leben um?» Der Kanton Graubünden kennt eine besonders leidvolle Geschichte der Verdingung und anderer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen. Die Regierung entschuldigt sich 2017 offiziell bei deren Opfer. In Chur existiert seither ein «Ort der Erinnerung für die Betroffenen von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen in Graubünden». Zu Zeiten Johann Stoffels besteht diesbezüglich jedoch bei Behörden und der Gesellschaft kaum ein Unrechtsbewusstsein.8

ZÜRICH

Natürlich ist Stoffels Autobiografie wie alle Texte dieses Genres mit Vorsicht zu geniessen. Sie tendieren nicht selten zur Schönfärberei und folgen meist einer bestimmten Absicht. Die Angaben, die Stoffel in seiner Autobiografie macht, sind oft nicht verifizierbar. Seine Bemerkung, er sei das erste uneheliche Kind in Vals gewesen, scheint ganz und gar unwahrscheinlich. Hilfreich zur Überprüfung der Aussagen sind einige Meldekarten der Einwohnerkontrolle im Stadtarchiv Zürich. Am 10. März 1914 meldet sich Stoffel zum ersten Mal in Zürich an, kommend von Vals. Gemäss seiner Autobiografie hält er sich aber seit spätestens 1911 in Zürich auf. Die Angaben stimmen zwar nicht präzise überein, scheinen aber möglich, wenn man Stoffel die ungefähr 17 Jahre zugutehält, die zwischen dem Erlebten und der Abfassung der Erinnerungen liegen.

Und so kam ich nach Zürich resp. nach Uster wo ich nun ihn die Schule ging aber auch da war es nur kurze Zeit u. mein Stiefvater beging ein Unterschlagung im Betrage von 24000 Fr. u. liess meine Mutter u. mich ihm Elend sitzen mir standen nun Mittel u. Obdachlos da u. gingen nach Zürich wo meine Mutter eine Stellung annahm aber da mein Stiefvater ihr keine Treue hilt versagte Sie sich darin auch nichts nichts und da war ich nun wieder im Wege u. kam in Kost und Logis und zwar ganz in der Nähe es kommt nie ein Unglück allein meine Mutter bekam eine Augenentzündung u. ich allein als 12 jähriger Junge verdiente unsern Unterhalt und zwar indem ich mit Seifen u. Seifenpulver hausierte usw [?] ich habe es gerne getan für meine Mutter aber ich hatte nur erobert dass ich auch nach ihrer Besserung weiterhausieren musste bis man mich 3 bis 4 mal erwischte u. mich 1 ganzen Tag einsperrte u. meiner Mutter drohte das man mich Ihr wegnehme wenn ich noch einmal hausieren gehe. Das half. Und ich bekam eine Stelle als Ausläufer u. war nun von meiner Mutter fort den ich hatte in meiner Stellung Kost und Logis u. sah meine Mutter nur sehr wenig bis dan plötzlich mein Stiefvater wieder auftauchte er wurde auch vor Gericht gestellt aber weil solange Zeit darüber verflossen wurde er freigesprochen.9

In der Stadt Zürich lebt Johann Stoffel in einem besonderen Quartier. Bis 1893 ist Aussersihl eine eigene Gemeinde, erst dann wird es als Kreise 4 und 5 der Stadt Zürich einverleibt. Damit wird bekräftigt, was schon lange Tatsache ist, nämlich die enge Verzahnung Aussersihls mit der Stadt. Kaum verschiedener könnten hingegen die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse sein: In der Altstadt, im Kreis 1, wohnen vor allem die besser stehenden Einheimischen, im Kreis 4, im Kreis «Cheib», die minder Privilegierten aller Art. Es sind dies vor allem zugezogene Arbeiter und Handwerker, besonders viele Italiener, die in der Baubranche beschäftigt sind. Nicht immer gestaltet sich das Zusammenleben reibungslos, so etwa bei den «Italiener-Krawallen» von 1896. Die Wohnverhältnisse sind im Allgemeinen äusserst bescheiden. Bei der Eingemeindung im Jahr 1893 hat Aussersihl mehr Einwohner als die damalige Stadt Zürich.

Neben die wirtschaftliche Immigration tritt die politische, auch hier wieder vor allem aus Italien. Es entsteht in Aussersihl eine hochpolitische Gemengelage, mit einer starken linken Übermacht, die auch im täglichen Leben stets präsent ist, wie in den sogenannten Vorfeldorganisationen der Gewerkschaften und der Sozialdemokratie, die «Naturfreunde» oder die «Arbeiter-Velofahrer» etwa. Wichtig ist auch die eigene Tageszeitung, das sozialdemokratisch-gewerkschaftliche Volksrecht. Es bildet sich eine eigentliche Arbeiterkultur mit eigenen Organisationen parallel zu denjenigen des Bürgertums aus.

Das Bezirks- und Gerichtsgebäude an der Badenerstrasse ist das ungeliebte Symbol des Bürgertums im proletarischen Kreis 4. Darum finden Manifestationen mit Vorliebe vor diesem Gebäude statt, wobei es vor allem in den Jahren 1918 und 1919 durchaus gewaltsam zugehen kann. Andreas Petersen rekonstruiert beispielsweise folgenden Vorgang: «Der etwa 2000 Menschen umfassende Zug marschierte, zunächst mit dem Polizeivorstand an der Spitze, über die Bahnhofstrasse dem Kreis 4 zu. Gegen 21.30 erreichte die Menge unter Absingen der Internationale ihr Ziel. Einzelne Rufe ‹Holed de Wyss use!› ertönten, und eine Gruppe von Demonstranten begann mit Pickeln und anderen Brechwerkzeugen von der Kanzleistrasse aus das Tor zum Gefängnishof zu bearbeiten. Steinhagel gegen die Fenster der nach der Kanzlei- und Rotwandstrasse gelegenen Fassaden setzten ein. Sozialdemokratische und gewerkschaftliche Führer bemühten sich nach besten Kräften, das gewaltsame Treiben zu verhindern. Der Unionspräsident wurde dabei durch einen Pickelhieb am Kopf verletzt, und auch Polizeivorstand Traber konnte trotz Polizeieskorte nichts ausrichten […]. Der Krawall forderte schliesslich drei Tote, zwei nicht volljährige Bauarbeiter und einen kantonalen Polizeidetektiv.»10 An diesem «Sturm» oder «Putsch» aufs Bezirksgebäude vom 13./14. Juni 1919 nimmt laut Ausführungen in seinem Lebenslauf auch Johann Stoffel teil, er macht aber keine weiteren Angaben – doch dazu später.

KÖLN

Johann Stoffel meldet sich am 19. Juli 1915 in Zürich ab. Zusammen mit seiner Mutter und dem Stiefvater zieht der Sechzehnjährige nach Köln, mit circa 600000 Einwohnerinnen und Einwohnern eine richtige Grossstadt. Das Motiv für den Wegzug nach Köln ist offenkundig: Stiefvater Schärer tritt eine neue Stelle an, und zwar als Prokurist in einer Linoleumfabrik, den Rheinischen Linoleumwerken Bedburg. Auf den ersten Blick mag es erstaunen, dass ein Schweizer auf führender Position in einem nordrhein-westfälischen Betrieb tätig sein kann. Doch 1915 ist kein normales Jahr, es ist das zweite des Ersten Weltkriegs. Noch stottert die Kriegswirtschaft nicht im späteren, drastischen Ausmass, aber es fehlt immer mehr an qualifiziertem Personal und an Arbeitern, die fast überall in den Militärdienst eingezogen worden sind. Da greift man gerne auf neutrale Länder wie die Schweiz zurück, die dieses Problem weniger kennen. Der gleiche Mechanismus spielt übrigens auch zwischen dem neutralen Irland und England. Ebenso werden Frauen zunehmend für kriegswichtige Aufgaben verpflichtet.

Wie ergeht es Johann Stoffel in diesen turbulenten Zeiten? Er beginnt mehrere Lehren, bricht diese aber wieder ab. Monatelang liegt er im Krankenhaus, nimmt dann eine Stelle in einer Munitionsfabrik an, wo er ein halbes Jahr beschäftigt ist. In welcher Fabrik er arbeitet, ist nicht bekannt. Die Ärzte und Stoffels Mutter verbieten Johann schliesslich aus gesundheitlichen Gründen die weitere Arbeit in der Fabrik, auch wenn der Lohn doppelt so hoch ist wie bei seiner nächsten Stelle als «Kaffeehaus-Telephonist». In den gut drei Jahren, in denen Stoffel in Köln weilt, gelten zunehmend die strengen Vorgaben der Kriegswirtschaft. Der umfassende Rohstoffmangel tangiert die Konsumgüterindustrie genauso wie die militärische Produktion. Ab 1915 kommt es vor allem in den Grossstädten zu ersten Protesten, ein Jahr später zu ersten Streiks.

Stoffel ist wohl Zeuge dieser Auseinandersetzungen, er berichtet in seiner Autobiografie aber nichts davon. Als er am 9. November 1918 nach Zürich zurückkehrt, ist die deutsche Niederlage absehbar und die Revolution in vollem Gange. Bis zum schweizerischen Generalstreik dauert es noch drei Tage. Stoffel beschreibt seine Kölner Zeit folgendermassen: