Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

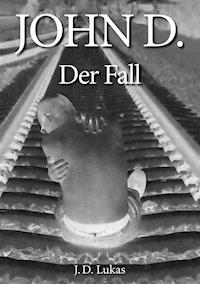

John hat alles verloren: Job, Familie, seine Freundin, seinen Sohn. Das Leben ist ihm zur Qual geworden. In einer Sommernacht beschließt er, sich vor den Zug zu werfen. In vier Stunden wird der erste Morgenzug kommen. Auf den Schienen hockend, lässt er sein Leben noch einmal Revue passieren: die freudlose Kindheit in einem Elternhaus voll Zank, Demütigungen und Schlägen, die Zeit als Halbwüchsiger als introvertierter Außenseiter, die aufgenötigte viel zu frühe Ehe wegen des ungewollten Kindes, die bald zum Gefängnis für ihn wird… denn von klein auf hat er das Gefühl, anders als die meisten zu sein, einen wichtigen Teil von sich verleugnen und verdrängen zu müssen. Vor seiner Andersartigkeit flüchtet er sich in die Sucht - den Alkohol, die Spielsucht, den flüchtigen Sex mit Männern in Swingerclubs und auf Parkplätzen, wo er für ein paar Minuten Glück zu finden hofft. Erst jetzt, angesichts seines bevorstehenden Todes, stellt er sich der Wahrheit, und als der Morgenzug kommt, passiert etwas Unerwartetes. Der Roman, der auf einem wahren Schicksal beruht, berührt den Leser und punktet mit einem überraschenden Schluss.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 371

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sommer 2015. Es ist Nacht. Der kleine Bahnhof in der Steiermark, vierzig Kilometer südlich von Graz, ist menschenleer. Seine drei Bahnsteige liegen verlassen. Ein paar Sterne funkeln am Himmel, in der Ferne zucken vereinzelt Blitze. Ein Gewitter naht. Unweit der Bahnstation erstreckt sich der große, um diese Zeit leere Parkplatz, daneben zeichnen sich die Umrisse einer Tankstelle und eines kleinen Supermarktes ab. Der Bahnhof und die wenigen Gebäude werden umgrenzt von Wald, Äckern und Wiesen. In einiger Entfernung scheint das eine oder andere beleuchtete Haus in der Dunkelheit auf, ab und zu fährt ein Fahrzeug auf der im Verborgenen liegenden Landstraße vorbei, zumindest ahnt man es wegen des aufscheinenden Scheinwerferlichts. Grelles Licht beleuchtet den Bahnhof. Das Lichthauptsignal an der Strecke in Richtung Graz ist auf Rot geschaltet. Gehen wir langsam auf dieses rote Signal am Bahnhofsende zu – den Bahnsteig entlang mit seinen genoppten Pflastersteinen und den auffälligen Blindenleitstreifen, seinen leeren Metallbänken, dem markierten Raucherbereich und dem gläsernen Warteraum. Stellen wir uns kurz das Treiben vor, wenn sich hier tagtäglich die Wege vieler Menschen kreuzen, Ankommende und Abfahrende, unpünktliche, zum Zug Hastende und pünktliche, ruhig auf dessen Einfahrt Wartende. Darunter ältere Menschen, die sich mit der neuen Technik schwertun und hoffen, dass sie auf der Anzeigetafel den richtigen Zug entdeckt haben und beim Einsteigen den richtigen Knopf drücken werden, damit der Zug nicht etwa warten muss und der Zugbegleiter womöglich ungeduldig auf die Uhr zeigt. Nein, keine Verspätung bitte. Sonst muss sich der Zugbegleiter wieder die Klagen der Fahrgäste anhören, und das alles nur wegen dieser alten, begriffsstutzigen Schachtel. Oder die Verliebten, denen Zeit und Raum egal sind, denn sie haben nur Augen für sich allein. Ihre innigen Blicke, das ineinander versunkene Lächeln, das Im-Arm-Halten, die vielen unbewussten Berührungen und ab und zu ein kleiner Kuss. Es ist ein eigener Mikrokosmos, in dem sie verweilen, da kann man schon neidisch werden beim flüchtigen Zusehen. Doch jetzt ist alles ruhig. Kein Mensch ist hier. Eine Zeitung liegt am Boden, ihre Seiten flattern leicht im warmen Sommerwind, eine leere Getränkedose rollt scheppernd über das Pflaster. In der Stille hört man ein paar Grillen zirpen, typisch für eine Sommernacht. Die LCD-Anzeige am Bahnhof kündigt den ersten Personenzug erst für fünf Uhr dreißig an. Der Zeiger der analogen Bahnhofsuhr springt auf fünf Minuten vor Mitternacht. Nachdem wir das Schild mit Piktogramm und dem Hinweis »Betreten verboten« hinter uns gelassen haben, betreten wir die Schienen und verlassen den Lichtschein des Bahnhofs. Je weiter wir uns von ihm entfernen, desto dunkler wird es. Neben den Gleisen verläuft eine schmale Begleitstraße, die üblicherweise für Wartungsarbeiten genutzt wird.

Wir gehen auf den Schienen und Schwellen so weit, bis wir auf einen Mann stoßen, der mit dem Rücken zum Bahnhof auf einer der Schwellen sitzt. Der Mann ist fünfundvierzig Jahre alt, von normaler Statur. Er hat eine Halbglatze und trägt eine Brille. Er ist mit einem alten hellen Poloshirt, blauen zerrissenen Jeans und dunklen Schuhen bekleidet. Er hockt zusammengekauert mit gesenktem Kopf auf der von der Hitze des Tages noch warmen Betonschwelle, seine Hände im Schoß gefaltet. Seine Augen sind geschlossen. Hin und wieder erhellen die in der Ferne zuckenden Blitze die Szene und verleihen ihr etwas Dramatisches.

Das war’s dann wohl. Ich habe alles falsch gemacht.

»Bist du nicht selbst daran schuld?«

Er öffnet langsam die Augen, hebt etwas den Kopf und fixiert eine unbestimmte Stelle vor sich wie ein vorhandenes Gegenüber.

Warum … warum ist das alles so gekommen? Habe ich so viel Böses getan, um jetzt dafür bestraft zu werden?

»Böses? Du weißt ja nicht einmal, wie man dieses Wort schreibt. Wann hast du denn deiner Meinung nach je etwas Böses getan?«

Ich habe damals aus der Brieftasche meiner Mutter etwas Geld gestohlen, und in einem kleinen Kaufladen habe ich einmal Süßigkeiten mitgehen lassen, und …

»Aber das Geld hast du deiner Mutter später in doppelter Höhe heimlich in ihre Brieftasche zurückgelegt und der Verkäuferin hast du den dreifachen Betrag in die Hand gedrückt und gesagt, du hättest das Geld im Laden gefunden. Sie hat es sich dann in die eigene Tasche gesteckt, wie blöd bist du eigentlich?«

Und die Sache mit meiner Mutter?

Frühsommer 1980. Ein 1266 Quadratmeter großes Grundstück umgibt das große quaderförmige Haus mit langer Einfahrt, vielen hohen Fenstern, einem Balkon und einer Terrasse in einer ländlichen Gegend. Das Haus steht etwas eingerückt an einer viel befahrenen Landstraße, in deren Verlauf sich auch die anderen Häuser des Ortes mit etwas Abstand aneinanderreihen. Fährt man die vierzig Meter lange Einfahrt entlang, kommt man zu einem großen Garten, der am Bahndamm einer Eisenbahnlinie abschließt.

Wir wohnten zu dritt in dem Haus. An jenem Tag stellte mich meine Mutter zornig zur Rede. Sie schrie mich an, war ganz außer sich vor Wut – oder eher Hilflosigkeit? Mir liefen die Tränen herunter.

»Schon wieder eine Fünf in der Schularbeit! Was soll ich nur mit dir machen? Ist das alles, was du kannst, weinen?«, schalt sie.

Dann schlug sie mich, wie so oft, auf die Wange und ich – im Reflex – schlug diesmal zurück. Wir beide starrten uns verblüfft an, bevor wir voreinander wegliefen. Die Mutter in Richtung Garage zum Vater und ich ins Haus in die Küche.

»Ja, ja, die Schule, sie war schon immer dein Problem. Aber genau genommen begannen die Schwierigkeiten ja schon im Kindergarten, nicht wahr?«

Das stimmt, es war im Jahr 1975. Damals war ich fünf Jahre alt. Ich saß mit den anderen Kindern auf einer Art Tribüne, während die Kindergartentante uns etwas vortrug. Dabei habe ich mich eingenässt. Ein Kind bemerkte es und lachte mich aus. Alle anderen sahen zu mir hin und ich fühlte mich, als würden alle mit dem Finger auf mich zeigen.

Ein Kind, laut: »John hat sich wieder angemacht!«

Die anderen Kinder lachten.

Kindergartentante: »Ruhe jetzt. Komm, John, ich bringe dich zur Toilette.«

Der Vorfall blieb auch meinen Eltern nicht verborgen. Sie wurden zu einem Gespräch eingeladen. Die Kindergartentante, mein Vater und meine Mutter standen im Gang und ich konnte ihr Gespräch mit anhören.

Kindergartentante: »Ihr Sohn hat ernste psychische Probleme. Sie sollten Hilfe in Anspruch nehmen.«

Meine Mutter: »Ja, vielleicht wäre es das Beste, er ist auch Bettnässer.«

Mein Vater meinte nur: »Blödsinn. Es braucht nur ein paar hinter die Ohren, um ihn zur Vernunft zu bringen. Schläge sind gut für das Gehirn. Das beutelt alles an die richtige Stelle und die Gören sind nicht länger lästig, verhalten sich ruhig und kommen nicht auf dumme Gedanken.«

»… oder dann in der Schule.«

Das Jahr 1979. Ich saß mit den anderen Kindern im Unterricht in einem Kreis. Ich sollte ein mitgebrachtes Buch vorstellen. Es handelte von einem Tierarzt und den wilden Tieren in Afrika. Ich weigerte mich, da ich das Buch gar nicht gelesen hatte. Wie sollte ich also einen Vortrag darüber halten? Ich hatte keine Ahnung, wie man so etwas macht. Meine Eltern haben es mir nicht gezeigt.

Meine Mutter hatte nur gesagt: »Nimm das Buch einfach mit und zeig es in der Runde herum. Das wird schon reichen.«

»Das hast du ihr geglaubt?«

Na, hör mal, als Neunjähriger glaubst du, was deine Eltern sagen.

So machte ich in dieser Situation das, was ich nach Meinung meiner Eltern am besten konnte. Ich fing an zu weinen.

Die Lehrerin sehr erbost: »Was ist mit dir? Warum heulst du jetzt? Stellst du uns das Buch nun vor oder nicht?«

Ich konnte es ja nicht.

»Aber dafür hast du dann jede Menge Schläge kassiert.«

Ja, weil ich die Hand gegen meine Mutter erhoben hatte, wurde es extrem. Der Vater verprügelte mich. Ich flüchtete unter den Küchentisch, um dort Schutz zu suchen. Der Vater trat mit den Füßen noch nach.

Er schrie: »Die Mutter schlagen! Was unterstehst du dich! Ich schlag dich gleich tot.«

»Du wurdest wegen fast jeder Kleinigkeit geschlagen. Auch wenn du einmal eine kindlich naive Frage gestellt hast oder wenn du unbewusst das weitergeplappert hast, was deine Eltern an den Verwandten auszusetzen hatten. Kinder schwatzen halt nach, was sie hören.«

Ich habe dann beschlossen, bei solchen Treffen einfach weniger bis gar nicht mehr zu reden. So konnte ich nicht bestraft werden.

»Das blieb aber auch der Außenwelt nicht verborgen, oder?«

Das Jahr 1980. Ich saß im Klassenraum in der ersten Reihe. Die Lehrerin ging auf mich zu und wollte mich prüfen. Sie machte dabei unbewusst eine Handbewegung, die mich zusammenzucken ließ, so als würde ich geschlagen werden.

Sie fragte mich danach, vor der ganzen Klasse: »Wirst du zu Hause geschlagen?«

Ich antwortete zögernd mit einem Nein.

»Obwohl sie dir nicht glaubte, hat sie aber nichts dagegen unternommen, oder?«

Nein. Heutzutage wäre es zu einer Anzeige gekommen, aber damals, damals war Wegsehen noch normal.

»Warum hast du so schlecht gelernt?«

Das weiß ich nicht. Vielleicht weil ich immer auf mich allein gestellt war. Meine Eltern waren ja meist außer Haus, und wenn sie da waren, gab es statt Hilfe immer nur Stress und Streit. Oft drohten sie mir mit dem Kinderheim.

Mutter: »Wenn du ungezogen bist, kommst du ins Heim!«

Ich bin ja hauptsächlich bei meiner Großmutter aufgewachsen.

Sommer 1977. Sie besaß ein bescheidenes Haus auf dem Land in der Nähe eines Waldes, mit Stall, vielen Hühnern und etlichen Hasen sowie ein paar Katzen, ein typischer kleiner Bauernhof. Maisäcker, Weizenfelder und hoch sprießende Wiesen umgaben das Anwesen. Die nächsten Nachbarn wohnten einige Hundert Meter entfernt. Ich sehe es noch vor mir, als wäre es gestern gewesen: Die Großmutter schalt mit zwei Nachbarskindern, sie sollten gehen und woanders spielen. Ich beobachtete das Ganze aus der Entfernung, versteckt im Gebüsch. Wie an jenem Tag, so hat sie mich immer von den anderen isoliert. Ich musste alleine spielen, und hatte es doch mal ein Nachbarskind in meine Nähe geschafft, wurde es verjagt. Bald interpretierte ich dieses Verjagen als Schutz unseres Anwesens. Denn meine Großmutter hatte mir eingeschärft, sofort Alarm zu schlagen, wenn sich Fremde oder andere Kinder näherten, und Letztere sofort zu vertreiben. Das tat ich tatsächlich eines Tages auch, als ein Bub im hohen Maisacker umherschlich. Mit einem Prügel aus dem Wald bewaffnet lief ich dem erschrockenen Jungen hinterher und schlug ihn in die Flucht. Ich habe ihn erst Jahre später wiedergesehen. Erschreckend, welchen Einfluss Erwachsene auf das Denken und Tun von Kindern nehmen können. Aber ich nahm es meiner Großmutter nicht übel, schließlich hatte sie bereits vier eigene Töchter großgezogen und dann deren drei Kinder, bis ich als letzter Enkel in ihre Obhut kam. Zu dieser Zeit war sie bereits siebzig Jahre alt.

»Und welche Beziehung hattest du zu deinem Großvater?«

Der kümmerte sich kaum um mich, ich habe wenige Erinnerungen an ihn. Als ich zu meinen Großeltern kam, war er bereits siebenundsiebzig Jahre alt. Gut kann ich mich daran erinnern, dass er manchmal gekochten Maisgrieß mit Weißwein aß. Ich bekam dann auch ein paar Löffel voll davon ab.

»Du hast schon früh mit Alkohol begonnen.«

Ja, meine Großmutter hatte im Kühlschrank im angrenzenden Raum immer eine Flasche Wermut und einen Kirschlikör mit ganzen Kirschen drin. Da nahm ich schon ab und zu einen geheimen Schluck dieser zuckersüßen Getränke zu mir. Schließlich sah ich das immer bei den Erwachsenen, wenn Besuch da war. Mein Großvater starb vier Jahre später mit einundachtzig Jahren. Wie in den Fünfzigern und Sechzigern allgemein üblich, führte meine Großmutter als Hausfrau den Haushalt ganz allein und betreute die Kinder, während ihr Mann arbeiten ging. Bei meinen Eltern in der nächsten Generation verhielt es sich allerdings anders. Um das Haus erhalten zu können, arbeiteten beide – meine Mutter als Angestellte in einer Fabrik für industrielle Porzellanerzeugnisse und mein Vater als Tischler in einer Firma für Holzprodukte in Graz.

So kam es, dass ich die meiste Zeit bei meiner Großmutter blieb. Einmal im Monat ging ich mit ihr zu Fuß zur zwei Kilometer entfernten Landgenossenschaft, wo wir Mais und anderes Futter für die Hühner und Hasen sowie Kartoffeln zum Anpflanzen kauften. Ich durfte immer den Leiterwagen ziehen. In dem Geschäft herrschte eine ganz eigene, harmonische Atmosphäre. Da waren zum einen die Gerüche der vielen dort gelagerten Getreidesorten und anderer landwirtschaftlicher Produkte, die sich vermischten. Die Arbeiter schienen in ihrer Arbeit aufzugehen und wirkten so zufrieden. Dann ging es weiter in den kleinen Ort, zu einem Kaufladen. Hier waren alle Regale so schön bunt gefüllt und ich bestaunte die vielen Sachen, die es dort zu kaufen gab. Meine Großmutter kaufte immer etwas Mehl, Maisgrieß, Zucker und diesen in meiner Erinnerung so einzigartig schmeckenden Malzkaffee, den sogar ich trinken durfte. Am meisten freute ich mich, wenn ich von dem Kassierer etwas Süßes geschenkt bekam. Dann zog ich den vollen Leiterwagen freudig wieder nach Hause zurück, immer im Blickfeld meiner Großmutter, da wir auf der Landstraße fuhren. Doch im Gegensatz zu heute fuhren damals nur wenige Fahrzeuge. Zu Hause angekommen wurden die Lebensmittel in der Küche und das Futter im Stall verstaut. Nach einer kleinen Stärkung ging es wieder hinaus in die geliebte freie Natur.

Ich spielte gerne im Wald. Ich kletterte hoch hinauf in die Bäume, schlich durch das dichte Gebüsch und robbte durch das hohe Gras. Ich stellte mir manchmal vor ein Schatzsucher zu sein und Abenteuer zu erleben, ein Jungentraum eben. Oft grub ich ein Loch mit einem alten, rostigen Nageleisen. In der Grube versteckte ich dann ein paar alte Münzen, ein Jägerabzeichen oder Knochen von einem verendeten Tier und schüttete sie wieder zu. Diese Dinge entdeckte ich bei meinen Erkundungstouren im Wald. Aber ich durfte auf keinen Fall zu lange von zu Hause wegbleiben und mich zu weit vom Haus entfernen oder aus der Sichtweite meiner Großmutter verschwinden. Kaum sah sie mich nicht mehr, rief sie nach mir und ich musste mich sofort melden. Manchmal meldete ich mich nicht gleich, weil ich gerade einen Platz gefunden hatte, an dem es Spannendes zu entdecken gab. Dann hielt sie mir eine Standpauke.

»Hat sie dich jemals geschlagen?«

Nein. Vielleicht ein paar Mal an den Haaren oder Ohren gezogen, aber geschlagen hat sie mich nie.

Häufig saß ich auf einem Baum und sah in das Abendrot. Es war eine sehr schöne Zeit, so voller Abenteuer, so viel erforschen, so viel Natur und so frei.

»Und so allein.«

Mag sein, doch manchmal bekamen wir auch Besuch von einer Nachbarin oder dem Postmann, der mit einem alten Motorrad und seiner großen schweren, schwarzledernen Posttasche zu uns kam und meiner Großmutter die Pension auszahlte. Er ließ sich Zeit. Damals gab es keine Hektik, keine Alkoholkontrollen und keine Helmpflicht. Der Postmann setzte sich häufig gemütlich in die Stube und trank den einen oder anderen Schnaps, rauchte mehrere Zigaretten und erzählte die Neuigkeiten aus dem kleinen Ort. Einmal berichtete er von einer Frau, die ein lediges Kind zur Welt gebracht hatte und deren Freund sie nicht heiraten wollte.

Meine Großmutter: »Wenn man Kinder hat…«, sie zeigte auf mich, »… dann muss man heiraten, denn alleine bewältigt man ein Leben mit Kind nicht. Eine eigene Wohnung, die Miete, womöglich ein Kredit, das tägliche Leben selbst, all das kann man unmöglich als Ledige finanzieren.«

Keine Ahnung, wie oft ich diese Sprüche hörte: von der Großmutter, den Eltern, den Verwandten, den Nachbarn, von Fremden, von Leuten, die bei uns zu Besuch waren, und sie sollten mein Leben grundlegend beeinflussen. Der Postmann und die vorbeischauenden Nachbarn waren oft die einzige Möglichkeit, Neues zu erfahren. Wir hatten kein Telefon, dafür aber ein altes Radio und einen Schwarz-Weiß-Fernseher, auf dem wir allerdings nur einen Sender empfangen konnten. Am lustigsten fand ich die Filme mit dem kleinen Dicken und dem langen Dünnen, die ich mir ansehen durfte. Ich blieb oft bis in die Abendstunden bei meiner Großmutter, bis mich meine Mutter, die von der Arbeit kam, mit ihrem Fahrrad abholte und wir zu unserem etwa einen Kilometer weit entfernten Haus fuhren. Dabei war es egal, ob es Sommer oder Winter war, heiß oder kalt oder ob es regnete. Später ging ich den Weg dann alleine zu Fuß.

Auch mein Vater kam oft erst sehr spät am Abend nach Hause. Vor dem Schlafengehen saß ich des Öfteren in meinem Kinderzimmer im ersten Stock auf dem Bett und hatte eine Katze im Arm, die ich sehr eng an mich drückte. Die Zimmertür ließ ich meist nur angelehnt, damit ich hören konnte, was im Parterre vor sich ging. Da hörte ich die Eltern streiten, mit den Türen schlagen und mit Dingen werfen. So manches Schimpfwort wurde lautstark ausgesprochen.

Der Vater: »Du wolltest doch ein Kind haben! Sieh zu, dass er etwas lernt.« Mutter: »Warum ich? Du warst ja auch beteiligt! Ich muss den ganzen Tag im Büro arbeiten und den Haushalt machen, während du dich im Keller verkriechst, dein Auto polierst und an deiner Eisenbahn herumbastelst!«

Vater: »Ich muss auch den ganzen Tag arbeiten, in der Scheißfirma Holzkisten zusammennageln, im Sommer bei Hitze und im Winter bei Kälte. Da habe ich eben abends und sonntags gerne meine Ruhe. Und wer soll wohl das Geld für die Abzahlung des Hauses heimbringen? Wenn der Junge nichts lernt, geben wir ihn ins Heim!«

Mehr als einmal stellte ich mir vor, wie gut es wäre, die Augen zuzumachen, einzuschlafen und nie mehr aufzuwachen. Ich schmiegte mich ganz fest an die Katze, weinend, und sagte zu ihr, dass ich nie im Leben so streiten möchte wie meine Eltern. Wenn man sich liebt, streitet man nicht.

»Du klingst wie ein hoffnungsloser Romantiker. Die Heimatfilme der Fünfziger und Sechziger haben dich wohl weichgespült. Sich verlieben, verloben und heiraten, dann stellt sich Nachwuchs ein und man bleibt glücklich bis ans Lebensende, so stellst du es dir vor, nicht wahr? Dabei hast du immer den Schutz unter der Bettdecke gesucht, dir dort Wärme und Geborgenheit vorgegaukelt und dich vor der bösen Welt versteckt. Unter der Decke hast du dich wie in einem Schneckenhaus verkrochen. Aber so ein Schneckenhaus ist zerbrechlich und durch rohe Gewalt schnell zu zerstören. Und das liebe Geld … das war wohl euer Hauptproblem?«

Das weiß ich heute. Damals habe ich es aber nicht bemerkt.

Meine Mutter: »Du fährst ja eh nicht mit auf den Skikurs, oder? Du weißt ja, dass wir wenig Geld haben. Du besuchst einfach währenddessen die Ersatzklasse in der Schule. Das kommt billiger.«

Was sollte ich als Kind da sagen, außer: »Ja, in Ordnung.«

»Ach Unsinn, du hättest es nicht bemerkt! Sie wollten einfach nicht mehr weiter in dich und deine Zukunft investieren. Weder ließen sie dich auf den Skikurs noch auf die Sportwoche mitfahren, was sehr wichtig für dich gewesen wäre, noch wollten sie dir später ein Studium ermöglichen. Sie haben dich so mit ihren Aussagen manipuliert, dass sich das Wort »sparen« tief in dir verankert hat und deine Auffassung prägte, dass Geld das Wichtigste im Leben sei, denn nur mit seiner Hilfe könne man überleben. Sie gaben aber lieber das Geld für ihre Kleidung und ihre Hobbys aus. So wurdest du immer mehr zum Außenseiter. Sicher wurde ein Teil des Verdienstes deiner Eltern für die Abzahlung des Hauses verwendet, doch sicher wären auch für dich ab und zu einige Extraausgaben möglich gewesen. Aber da war wohl noch etwas anderes im Spiel: Vor allem dein Vater hielt nicht viel von dir.«

Das ist wahr und ich bekam es zum Beispiel auch bei den Elternsprechtagen in der Schule zu spüren. Meist nahmen viele Eltern, teilweise auch mit ihren Kindern, daran teil. Wie an jenem Tag, als ich mit anhörte, wie sich mein Vater mit einem Nachbarn unterhielt. Es war ausgerechnet derselbe Nachbar, dessen Familie bei meiner Mutter und auch bei meinem Vater immer als Vergleich herhalten musste. Entweder verglich mich meine Mutter mit den Nachbarskindern, die in der Schule viel besser lernten als ich und viel aktiver waren und an Skikurs, Sportwoche und an dies und das teilnahmen. Und was tat ich? Meine Mutter war überzeugt davon, dass auch sie geschlagen wurden. Wie sollte die erfolgreiche Erziehung von Kindern auch anders funktionieren? Oder sie verglich meinen Vater mit dem Nachbarn, der so fleißig war, so gut für seine Frau und für seine beiden Kinder sorgte und in seinem tollen Beruf viel mehr verdiente als mein Vater. Das Gleiche hörte ich von meinem Vater: wie wohl erzogen die Nachbarskinder sind, wie gut sie lernen, wie emsig sie dem Vater immer bei Arbeiten helfen.

»Hast du deinem Vater nie bei Arbeiten geholfen?«

Sicher habe ich ihm geholfen. Ich fand Werkzeuge, wie Hammer, Bohrer, Säge, Schraubenzieher, Stemmeisen und so weiter, total faszinierend, aber wenn ich sein Werkzeug für meine eigenen Projekte verwenden wollte, dann hieß es immer nur: »Das ist mein Werkzeug, du machst es nur kaputt. Und überhaupt: Das kannst du nicht, das schaffst du nicht.«

Dabei hatten wir zu den erwähnten Nachbarn kaum Kontakt, weder die Erwachsenen noch wir Kinder untereinander, obwohl ich mit einem der beiden Jungen in dieselbe Klasse ging. Ab und zu war ich zum Spielen dort, aber es war eine unbehagliche Atmosphäre. So gab es dort deren Großmutter, die auch noch im Hause wohnte und nur ihren Enkeln etwas zu trinken gab, wenn wir Durst hatten. Mir gab sie nichts. Das fand ich schon irgendwie seltsam, aber als Kind denkst du nicht lange darüber nach. Dann kam es am bewussten Elternsprechtag zu einem der seltenen Treffen.

Nachbar: »Da sind sie, unsere Kleinen. Ich bin gespannt, was einmal aus ihnen wird. Ich hoffe, dass sich die Wirtschaftslage bessert, bis sie erwachsen sind. Aber einige von ihnen werden wohl ihren Weg nicht schaffen.«

Darauf blickte mein Vater mich vorwurfsvoll an: »Da habe ich so ein Exemplar, das seinen Weg nicht schaffen wird, wenn er so weitermacht.«

Ich blickte verstört zu meinem Vater.

Seine Einstellung änderte sich auch nicht, als ich später eine höhere Schule besuchte und in einem Elterngespräch der Professor zu meinen Eltern sagte: »Lassen Sie Ihren Sohn seinen Weg gehen.«

»Wo blieb nur das Väterliche bei deinem Vater?«

Ich weiß es nicht, zu seiner Ehrenrettung muss ich vielleicht sagen, dass es auch schöne Augenblicke zwischen uns gab. Wenn ich an unsere Urlaube in Italien denke oder an die Weihnachtsfeste …

Weihnachten 1979 bei uns im Hause. Die Bescherung war im Gange und ich sah wie verliebt den Christbaum an und faltete die Hände wie zum Gebet. Später saßen wir alle um den Festtagstisch herum, meine Eltern, meine Halbbrüder, die Söhne meiner Mutter aus erster Ehe, einer von ihnen mit seiner Freundin und ihrem sechsjährigen Sohn. Das Dessert wurde serviert, es wurde gelacht, gegessen und getrunken. Danach sahen wir gegenseitig unsere Geschenke an, ich spielte. Ich war glücklich über diese vollkommene Harmonie. Am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages wollte ich aus meinem neuen Pyjama gar nicht mehr heraus, er war so bequem, so angenehm, so warm. Sofort lief ich zum Christbaum, den bereits zwei unserer Katzen als Spielplatz entdeckt hatten, die mit den Christbaumkugeln spielten. Ich legte mich dazu und spielte mit. Am Nachmittag dann der Besuch meiner Lieblingsverwandten von der Vaterseite. Es war bereits dunkel und meine beiden Cousinen und ich spielten eine Gespenstergeschichte in meinem Kinderzimmer. Es wurde alles auf Tonbandkassette aufgezeichnet. Wir hatten einen Riesenspaß. Zur Gelegenheit dieses Besuches durfte es anders als sonst auch einmal etwas laut sein, denn normalerweise verbaten sich meine Eltern, vor allem meine Mutter, jeden Lärm. Und fröhliche Kinder verhalten sich nun einmal nicht leise. Im Haus sollte meist Ruhe herrschen. Es war auch so schlecht gebaut, dass fast jedes lautere Geräusch durch die Wände und die Decken drang, wie schnelles Rennen oder einmal eine Kissenschlacht mit einem Schulkameraden. Nicht selten stürmte meine Mutter dann zu mir ins Kinderzimmer und mahnte uns barsch zur Ruhe. So bekam ich sehr wenig Besuch. Auch die Anfälle, die mich als Kind vor dem Einschlafen oft plagten, nahmen meine Eltern im Erdgeschoss wahr.

»Was waren das für Anfälle?«

Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich hatte immer Angst, alleine einzuschlafen, Angst vor der Dunkelheit, Angst davor, die Augen zu schließen, Angst vor bösen Träumen. Ich fürchtete, das eine oder andere Monster übersehen zu haben, das sich im alten Kleiderschrank womöglich versteckt hielt. Manchmal konnte ich das Knarren des Schranks hören oder andere unerklärliche Geräusche, die vermeintlich dort herauskamen. Dann war es aus mit mir und nur indem ich mich auf allen vieren im Bett hinkniete, die Decke komplett über mich zog und mich dann schnell hin und her wiegte, konnte ich diese Angst überwinden. Es beruhigte mich. Doch leider machte das Bett dabei dermaßen laute Geräusche, dass immer einer der Elternteile in den ersten Stock stürmte und mich zur Ruhe ermahnte, und das nicht gerade leise. Doch es half mir trotzdem, denn danach konnte ich beruhigt einschlafen, denn ich glaubte, dass das Auftauchen meiner Eltern und ihr lautes Schimpfen auch dem Monster Angst eingeflößt hatte und es verschwunden war. Als ich älter wurde, hörten diese Anfälle Gott sei Dank auf.

»Und nach den Weihnachtsfesten zog wieder der barsche Umgangston bei euch ein?«

Ja, deshalb fiel mir der Abschied von meinen Cousinen auch so schwer. Ich blieb alleine zurück in meinem Zimmer. Da rollte so manche geheime Träne über meine Wange. Gerade war noch alles in Ordnung, dann war ich wieder einsam. Dann kam Silvester. Auch hier erlebte ich mit meinem Vater zusammen seltene Augenblicke der Freude und Harmonie. Wir schossen Raketen in die Luft und beobachteten das Feuerwerk der anderen. Ich liebte diese Raketen und stellte mir immer vor, eines Tages selber welche zu bauen. Ich konnte gar nicht genug davon in die Luft schießen, die vielen Farben, die schönen Muster, die festliche Atmosphäre bewundern. Wenn ich mit meinem Vater Feuerwerkskörper kaufen ging, gab ich oft mein ganzes Taschengeld dafür aus. Manchmal stand ich zu Silvester noch weit nach Mitternacht an meinem Fenster und sah hinaus. Hier und da schossen ein paar verspätete Raketen in den Himmel. Doch ich stand einsam am großen Fenster und verspürte tiefe Traurigkeit. Ich fragte mich: Wie viele Menschen sind heute Nacht alleine? Wie viele haben Sehnsüchte? Oder bin ich der Einzige auf dieser Welt, der so fühlt? Und doch begleiteten die aufschießenden Raketen auch die Hoffnung auf ein neues besseres Jahr.

»Und wurde es besser?«

Besser? Ich weiß nicht recht. Ich war damals sehr froh, dass ich ein Fahrrad hatte, mit dem ich durch die Gegend fahren konnte. Ich war oft stundenlang unterwegs. Ich fuhr gerne einsame Strecken, auf denen ich kaum jemandem begegnete, mit dem ich reden musste, oder auf denen ich einfach nur die Stille, die Landschaft, die Natur genießen konnte. Ich liebte vor allem die Weite, wenn am Horizont die Felder abschlossen. Wie es da wohl aussehen mag, dachte ich bei mir. Die Natur und ihre Pflanzen waren für mich gleichsam ein Zeitmesser, vor allem der Mais. Wenn der Mais mich bereits überragte, hatte ich das Gefühl, dass sich das Jahr schon wieder dem Ende zuneigte und ich durch meine Träumereien schon wieder so viel versäumt hatte. Ich versuchte verzweifelt alles schneller zu machen, schneller zu gehen, schneller zu greifen, um die verlorene Zeit einzuholen, aber es gelang nicht.

Meine Großmutter starb am 22.11.1984, ich war damals vierzehn Jahre alt. Ihr seit damals leer stehendes Haus besuchte ich, sooft ich konnte, auch heute zieht es mich noch dorthin. Dort im Wald fand ich einen Ruhepol, erinnerte mich an die hier verbrachte schöne Zeit zurück. Einmal versuchte ich sogar die Stelle zu finden, an der ich damals meine Schätze vergraben hatte. Ich fand sie aber nicht mehr. Oder ich besuchte ihr Grab auf dem Friedhof. Ach Gott, wie oft habe ich dort mit ihr geredet und um ihre Hilfe gebeten, dass sie dort oben für mich ein gutes Wort einlegt. Dann musste ich von diesem Rückzugsort aus wieder nach Hause fahren.

»Warum wolltest du so ungern wieder nach Hause?«

Nach Hause? Wo war das? Mein Zuhause war besetzt von einem Gefühl der Angst, Angst vor dem Negativen. Schon die Rückfahrt versetzte mich in Stress, aber ich musste ja schließlich wieder heim.

Die Jahre vergingen. Die Hauptschule war zu Ende und im Herbst 1984 trat ich in die Handelsschule ein. Für mich begann ein neuer Lebensabschnitt, verbunden mit neuen, positiven Gefühlen.

In der Handelsschulklasse saßen wir zu viert in einer Reihe, zwei Mädchen und zwei Jungs. In der neuen Schule fühlte ich mich wie befreit und ging zum ersten Mal aus mir heraus. Ich sorgte für jede Menge Spaß und entwickelte mich zum Klassenclown. Einmal haben wir, während der Professor einen Schüler prüfte, sogar gesungen. Dafür hatte ich eigens den Liedtext eines alten deutschen Schlagers auf ein Blatt Papier mit zweifachem Durchschlag auf der Schreibmaschine getippt, indem ich mir zu Hause die Langspielplatte mehrmals anhörte, um auch den ganzen Text erfassen zu können. Unser Lieblingsprofessor verstand Spaß, er mahnte uns zwar zur Ruhe während der Prüfung, konnte sich aber ein Schmunzeln nicht verkneifen. Wir verhielten uns dann zumindest während der Prüfung etwas leiser. Und ich lernte nicht schlecht, bis … ja, bis ich mich verliebte.

Die Entdeckung der Liebe begann für mich auf einer Geburtstagsparty im Frühjahr 1985. Eine Schülerin aus meiner Bankreihe lud mich mit ein paar anderen zu einer Party ein. Bei toller Musik, Essen, Trinken und Tanzen amüsierten wir uns köstlich. Ich steigerte die Stimmung noch und machte wieder Witze oder spielte eine Szene aus einem Film nach, den alle kannten. Doch plötzlich schlug meine Stimmung abrupt um, als sich zwei aus unserer Klasse zu küssen anfingen und gar nicht mehr aufhörten damit. Ich sehe mich noch heute, wie ich erschüttert das Geschehen genau und vor allem aus geringer Distanz zu den beiden beobachtete. Es war unglaublich. Die küssten sich wirklich!

»Haben sich deine Eltern nie vor dir geküsst?«

Wohl nicht, denn bis dahin glaubte ich, dass das nur im Film vorkommt. Etwas begann sich jedenfalls von diesem Augenblick an bei mir zu verändern. Ich war aufgewühlt. Ich konnte es kaum fassen. Selbst noch als ich nach Hause ging, schüttelte ich den ganzen Weg über nur den Kopf und konnte einfach nicht begreifen, was da eben passiert war. Ich sagte halblaut immer nur den einen Satz vor mich hin: »Die haben sich tatsächlich geküsst, die haben sich tatsächlich geküsst.«

»Und wann hast du dich verliebt?«

Das war auf der Geburtstagsparty der Schwester der Schülerin, die damals die erste Party gegeben hatte. Gefeiert wurde im gleichen Haus und im gleichen Zimmer mit gleich viel Spaß. Die Schülerin, die ich beim Küssen beobachtet hatte, war diesmal alleine auf der Party, ohne ihren Freund. Zu späterer Stunde lag ich auf der Couch, denn Tanzen war nicht so meins. Und da kam sie zu mir, legte sich halb auf mich und wollte mich küssen. Ich wehrte ab, aber sie hörte nicht auf. Erst nach einiger Zeit schaffte ich es, mich ihr zu entziehen. Was war denn jetzt wieder los? Ich staunte. Weshalb wollte sie jetzt mich küssen, obwohl sie doch letztes Mal den anderen geküsst hatte? Die müssen sich doch lieben, oder? Da küsst man doch drei Wochen später keinen anderen.

»Oh Mann, du warst schon damals ein hoffnungsloser Romantiker. Und wie ging es weiter?«

Na ja, der endgültige Auslöser für meine Liebeskatastrophen waren diese berühmten Liebesbriefchen, die man sich unter der Schulbank zuschob. Da war Gerda, die mir einen sehr schönen, mit vielen Herzen verzierten Brief schrieb, dazu den Satz ›Ich liebe dich‹. Ich glaubte, dass diese Worte echt waren, und schrieb ihr zärtliche Worte zurück. Da habe ich mich verliebt. Ich konnte in der Nacht nicht mehr schlafen, so stark durchströmten diese Gefühle meinen Körper. Ich wand mich hin und her, umarmte das Kopfpolster und küsste es. Ich flüsterte immer wieder ein leises ›Ich liebe dich‹ in das Polster. Ich streichelte meinen Körper, fuhr langsam über mein Gesicht und in mein Haar, so als würde sie mich zärtlich verwöhnen. Ich legte mich auf den Rücken und meine Hände wanderten unter der Decke in Richtung Schritt. Ich befriedigte mich.

Was dann folgte, war eine Gefühlswelle, die ich noch nie erlebt hatte. Ich war hin- und hergerissen.

»Sie hat es nie erfahren, nicht wahr?«

Doch, aber erst kurz vor meinem Abschied von dieser Schule. Ich habe es damals meiner Schulfreundin anvertraut. Die hat dann vermittelt. Zu einer Aussprache ist es nie gekommen. Das Mädchen hat es nicht einmal für nötig befunden, mir selbst ein paar Zeilen zu schreiben. Sie hat einfach ihre beste Freundin einen Brief schreiben lassen. Das war genau die Freundin, die damals auf der Party jeden küssen wollte.

Im Brief stand Folgendes:

»Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, dass Gerda dich liebt. Es war doch alles nur ein Spaß in der Klasse, nichts Ernstes, nichts weiter.«

»Nur ein Spaß? Wie traurig. Aber das war ja nicht das einzige Mal, dass du dich hoffnungslos verliebt hast. Auch hatte dieser Gefühlssturm für dich harte Folgen.«

Ja. Meine Leistungen in der Schule fielen rapide ab, ich war zu abgelenkt. Ich wechselte auch die Schule und ging nun in die Handelsakademie, weil meine Mutter das so wollte. Ich stimmte zu, erstens weil ich nicht wusste, wohin mein Bildungsweg führen sollte, und zweitens um über meine Liebeskatastrophen hinwegzukommen. Ich wollte das Gefühl der Verletzung nicht mehr spüren, es tat so weh. Ich war einfach müde. Wie schon einmal in meiner Kindheit hatte ich nun wieder den Wunsch, nur mehr einzuschlafen und nie mehr aufzuwachen.

»Aber dein Herz ist wieder verletzt worden. Du hast dich wieder verliebt.«

Ja, es ist mir noch dreimal passiert. Eines der Mädchen war die kleine Mia, die ich am Heimatbahnhof kennenlernte. Von dort ging ich mit ihr immer ein Stück nach Hause.

»Hat sie dich nicht einmal sogar indirekt eingeladen, als sie sagte: ,Ich bin heute den ganzen Nachmittag alleine zu Hause‹? Aber du hast ihren Wink einfach nicht verstanden. Du hattest andere Ideen im Kopf. Du wolltest ihr als Zeichen deiner Verliebtheit ein Herz am Computer zeichnen.«

Ja, das wäre für mich damals etwas ganz Besonderes gewesen. Doch ich habe es nicht geschafft, das Herz zu programmieren, solange ich auch tüftelte. Nach diesem Fehlschlag half mir aber mein Nachbar ihr näherzukommen, mit dem sie in dieselbe Klasse ging. Er vereinbarte ein Treffen zwischen uns in der großen Pause in der Garderobe, doch ich war dermaßen aufgeregt, dass ich keinen Ton herausbrachte und die Zeit schweigend verstreichen ließ. Sie stand dann einfach auf und ging. Wo sie konnte, ist sie mir danach ausgewichen. Dann war da Sabine im Schulpark und nach einer Wiederholung der Klassenstufe verliebte ich mich in Alina. Bei ihr litt ich am meisten darunter, dass ich sie nicht für mich gewinnen konnte. Ich dachte wirklich, dass es diesmal klappte. Wir waren uns so ähnlich. Auch sie war so etwas wie eine Außenseiterin in der Klasse und sie war so unglaublich hübsch, und ich fühlte bei ihr auch eine gewisse Einsamkeit, die sie umgab. Ach, ich wollte sie einfach nur in den Arm nehmen und trösten, einfach nur zärtlich zu ihr sein, ihr Wärme geben. Dieses Gefühl festhalten, dass es nie mehr aufhörte.

»Sie haben es alle nie erfahren, nicht wahr?«

Stimmt, zumindest nicht von mir. Die anderen Schüler haben es jeweils schon bemerkt, dass ich Gefühle für diese Mädchen hegte. Einigen habe ich mich auch anvertraut, auch wenn ich mich dabei stets sehr vage ausdrückte. Ich habe mich nie getraut, offen über meine Sehnsüchte zu sprechen.

»Und auf deinem Maturaball hast du auch einmal eine Chance verpasst. Da war Regina, die sich für dich interessierte.«

Ja, ich sehe sie heute noch wartend auf ihrem Platz sitzen, so alleine, so einsam. Die Blicke, die sie mir zuwarf. Doch ich hatte anscheinend Besseres zu tun. Ich musste den Maturaball filmen und ich war mit einem Bekannten dort, der mich immer wieder antrieb, das und das noch zu filmen und diese und jene Leute zu interviewen. So reagierte ich nicht auf ihre unmissverständlichen Zeichen.

»Dafür hast du dann beim nächsten Ball wenigstens ein Mädchen gehabt. Das hässlichste hast du dir ausgesucht und sie eingeladen, weil du der Meinung warst, sie ist einfacher zu haben. Ihr habt euch sogar geküsst.«

Ja, aber es fühlte sich grauenhaft an.

»Damit bist du zum Gespött der anderen geworden. Doch du hast auch eine andere Erfahrung gemacht.«

Das stimmt. In der Handelsakademie gab es im Keller einen Schutzraum, der nur als Abstellplatz genutzt wurde. Dorthin ging fast nie jemand. Im Halbdunkel traf ich mich dort mit einem Schüler aus meiner Klasse und wir haben uns gegenseitig befriedigt.

»Wie war das für dich?«

Es war nicht das gleiche Gefühl wie bei den Mädchen. Es war einfach nur Spaß und der Reiz, etwas Verbotenes zu tun. Es war mir hinterher unangenehm, da es niemand erfahren durfte und ich Angst hatte, erwischt zu werden. Außerdem gab es die Furcht, als schwul bezeichnet zu werden. Diese Befürchtung äußerte ich auch gegenüber meinem Schulfreund. Der meinte aber: »Keine Angst, so schnell wird man das nicht.«

Wir haben es dann noch zweimal gemacht, dann war Schluss, da ich es nicht mehr wollte. Ich hielt es nicht für richtig. In meiner Vorstellung sollte es das nur zwischen Mann und Frau geben. Etwas anderes hat nicht in mein Weltbild gepasst.

»Haben deine Eltern oder andere Schüler nie etwas von deiner Neigung bemerkt oder etwas darüber gesagt?«

Nein. Ich war einfach nur ein Typ, der sich ein wenig komisch verhält. Das kannte man schon von mir.

»Aber es gab damals eine Disco in der nahen Stadt. Dort haben sich deine Schulfreunde regelmäßig getroffen. Sicher hätte es dort die eine oder andere Möglichkeit gegeben, ein Mädchen kennenzulernen. Dass du nicht gut tanzen konntest, hätte hier kaum eine Rolle gespielt. Warum hast du es nie versucht?«

Ja, ich hörte meine Klassenkameraden oft über diese Disco reden – wer mit wem an dem jeweiligen Abend tanzte, welche Paare sich fanden oder einfach nur, wer zu viel trank. Sicher, Motorrad hatte ich keines, so wie die anderen, und obwohl der Weg dorthin recht lang war, hätte ich an schönen Sommerabenden sogar zu Fuß dort hingehen, etwas trinken, ein bisschen reden können. Aber ich hatte einfach nicht den Mut dazu. Es fand sich auch niemand, der mich kurzerhand mitnahm. Ein anderes Hindernis bildete die Strenge meiner Eltern. Ich durfte kaum ausgehen, und falls doch, nur am Tage für ein paar Stunden, schließlich war ich noch Jugendlicher und nach dem Gesetz verpflichtet, zu einer gewissen Zeit zu Hause zu sein. Und Gesetze wollten meine Eltern keinesfalls übertreten, da waren sie hart. Nur ab und zu, vor allem in den Sommerferien, schlich ich mich aus dem Haus, wenn die Eltern schliefen, und fuhr mit dem Fahrrad zu der Disco. Es waren warme Abende, an denen sich alle auf der großen Terrasse vor der Disco versammelten. Ich hörte sie lachen, singen und reden. Aus ein paar Hundert Meter Entfernung konnte ich das Geschehen von der anderen Straßenseite aus beobachten und ich musste mir eingestehen, dass ich kein Teil der Gruppe war. Diese Außenseiterrolle machte mir schwer zu schaffen. Warum konnte ich nicht so sein wie die anderen? Vielleicht weil sie anders als ich über Gefühle und die Liebe sprachen, also nicht gerade die schönsten Worte dafür benutzten, oder weil sie genug Geld hatten, um sich diese Vergnügungen leisten zu können, und ich immer nur über ein geringes Taschengeld verfügte. Ich scheute mich, Geld dafür auszugeben und am Ende keines mehr zu haben, wenn ich es brauchte, und dann wieder zu meinen Eltern laufen und lang und breit erklären zu müssen, warum das so war. Ich hatte ihre Vorträge und Vorwürfe einfach satt: über die Schule, die so viel kostete, das Geld, das sie in mich investierten, das teure Haus, die steigenden Lebenshaltungskosten, die kostspieligen Telefongebühren – dass einfach alles und jedes zu viel kostete und dass wir uns vieles angeblich einfach nicht leisten konnten. Wenn ich heute darüber nachdenke, hätte ich mich damals gegen die Anwürfe meiner Eltern wehren müssen. Dazu war ich aber seinerzeit nicht in der Lage.

»Du hast viele dieser Situationen auf Tonbandkassette aufgenommen, so als lebendiges Tagebuch.«

Ja, da ich nicht gerne mit der Hand schrieb und ich mich voll auf meine Gedanken konzentrieren wollte, habe ich das gemacht, genau mit Datum. Es geschah alles so unbewusst. Später bemerkte ich erst, dass diese Aufnahmen so wertvoll waren. Es war ja nicht nur die Stimme allein. Es war wie die Stimme klang, so voll Romantik, voll Hoffnung, so verliebt oder viel zu oft so voll Traurigkeit und Tränen. Da gab es viel mehr Ausdruck, als wenn es nur aufgeschrieben worden wäre.

»Hast du sie jemals angehört, diese Aufnahmen?«

Einmal ganz kurz, mehr nicht. Ich hatte einfach irgendwie Angst davor. Ich schämte mich vor mir selbst.

»Was hast du denn dann in deiner Freizeit gemacht?«

Ich wollte Chemiker werden und sparte für ein Hobby-Chemielabor. Es hat mich schon immer fasziniert, welche Reaktionen eintreten, wenn man zwei Stoffe zusammenbringt, und vor allem war Feuerwerk für mich der absolute Hit. Eine Rakete zu bauen und tolle Effekte am Himmel zu erzeugen, das hatte ich mir schon als kleiner Junge gewünscht. Das Ganze war nicht ganz ungefährlich, denn schließlich hatte ich es mit einigen Stoffen zu tun, die sehr giftig oder krebserregend waren. Doch ich kannte keine Ängste, da ich noch zu wenig darüber wusste. Umso mehr Befürchtungen hegten meine Eltern, dass ich das Haus abfackeln oder sie mit dem Gestank und dem Rauch vergiften könnte. So wurde ich aus dem Keller des Hauses, in dem ich experimentierte, verbannt. Statt eines Motorrads wünschte ich mir deshalb ein Gartenhaus zur Firmung, in dem ich das Labor einrichtete. Ich versuchte endlich eigenhändig eine Feuerwerksrakete zu bauen, aber es gelang mir einfach nicht. Doch auch viele Fehlversuche und Explosionen konnten mich nicht beirren. Meine Eltern plagte schon Angst, dass ich unser Anwesen wegsprengte. Dass es eines Tages fast dazu kommen sollte, hätte ich nie für möglich gehalten. Es war an meinem Namenstag, am 8. November 1986, als ich den Rest einer Feuerwerksmischung zünden wollte. Ich war wieder einmal alleine zu Hause und hatte vor, dieses Häufchen Mischung zu vernichten, auch aus Wut, da es mir einfach nicht glücken wollte, eine funktionstüchtige Rakete zu bauen. Doch die Zündschnur brannte nur bis zur Mischung und schien dann erloschen zu sein. So kam ich aus meiner sicheren Deckung heraus und wie bei den Zeichentrickfilmen mit der Katze und der Maus pustete ich, ohne auch nur etwas nachzudenken, in das Häufchen, das daraufhin als eine dichte meterhohe heiße Rauchsäule emporschoss. Noch heute höre ich meine Schreie und fühle das Brennen auf meinen Händen und im Gesicht. Sofort rannte ich ins Haus zur Dusche und ließ kaltes Wasser über die Hände und mein Gesicht strömen. Beim Blick in den Spiegel stellte ich mit Erleichterung fest, dass mein Gesicht weitestgehend in Ordnung war. Es war zwar gerötet und die Haut brannte höllisch, die Augenbrauen und vorderen Haare waren etwas angesengt und ich stank wie ein Stück verkohltes Holz, aber etwas Schlimmeres war mir nicht passiert. Nur meine rechte Hand hatte etwas mehr abbekommen. Sie fühlte sich ledern, trocken und rau an und sah versehrt aus. Gut, dass meine Eltern nicht zu Hause waren. Um Schläge kam ich deshalb zwar herum, doch verheimlichen konnte ich den Vorfall nicht. Es gelang mir fast nie, etwas zu verheimlichen, immer kamen meine Eltern drauf. So zum Beispiel als ich die Deckenleuchte im Wohnzimmer mit dem Fußball heruntergeholt hatte – gut, das war auch nicht zu überhören –, oder wenn ich von mir zerbrochenes Geschirr wieder zusammengeklebt hatte, jedes Mal bemerkten sie es trotzdem. So auch hier. Es war schließlich mein Namenstag, den wir auch feierten, und da mein Vater den gleichen Namen trug, feierten wir immer zusammen und bekamen gemeinsam unsere Geschenke. Als es ans Gratulieren ging, entdeckte mein Vater meine verbrannte Hand und das Geschimpfe war groß.

»Hast du später noch weiter herumexperimentiert?«

Nein, das war das Ende meiner Chemielaborantenlaufbahn. Auch änderten sich meine Interessen durch einen verrückten Zufall. Wir heizten mit Holz und Kohle, und als ich eines Tages nachheizen wollte, lag da eine Zeitung mit einem Gewinnspiel. Als Preis winkte ein Computer. Ein Computer im Jahr 1986, das war eine Sensation! Damals füllte ich zwanzig Postkarten aus und schickte sie ein und tatsächlich gewann ich eines von drei Geräten. Das wurde sogar groß in der Zeitung veröffentlicht, woraufhin mich viele Schüler ansprachen. Es war mir total unangenehm, plötzlich so bekannt zu sein. Wo ich konnte, bin ich den neugierigen Fragen ausgewichen, und ich zog mich immer mehr in mein Zimmer an den Computer zurück, wo ich eine neue Welt kennenlernte, die Welt der Computerspiele. Die Geräte des Chemielabors verkaufte ich und investierte den Erlös fleißig in den Kauf der Spiele. Die zogen mich total in ihren Bann. Von früh bis spät saß ich vor dem Bildschirm und fühlte mich als Raumfahrer, Cowboy, Schatzsucher und Alienjäger, als Held eben, der die Welt vom Bösen befreit, die obligatorisch hilflose Frau rettet und oft verzweifelt versucht, ins nächste Level zu kommen. Die Folge meiner neuen Leidenschaft waren wieder schlechte Noten und mehrmals die Wiederholung einer Klasse. Doch nach mehreren Anläufen erreichte ich die Klassenziele und es war an der Zeit, die Schule endlich hinter mir zu lassen.

Damals half mir auch meine Mutter.