9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

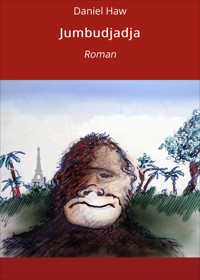

Jumbudjadja, ein Gorilla, wächst im kongolesischen Nationalpark Kahuzi-Biéga auf. Als Junges durch eine herabstürzende Luftwurzel hart am Kopf getroffen, entwickelt er daraufhin mehr Geisteskraft als ein intelligenter Homo sapiens. Mit Hilfe seines menschlichen Freundes Awedam gelingt ihm die Aufnahme an dessen Schule. Weder Lehrer noch Schüler erkennen in Jumbudjadja den Gorilla. Einzig der kleine Awedam, der Jumbudjadja als seinen stummen Cousin ausgibt, ist dazu imstande. Nach bestandenem Abitur verlässt Jumbudjadja Afrika und schifft sich nach Europa ein, um an der Pariser Sorbonne Philosophie zu studieren und fortan unter den Menschen zu leben. Auch hier bleibt er als Affe unerkannt. Unerkannt wähnt sich auch der in einer norddeutschen Kleinstadt lebende David, ein Siebenjähriger, der die Welt der Erwachsenen als beängstigend und beängstigend widersprüchlich empfindet. Widersprüchlich und fragwürdig empfindet auch Rainer, ein Geschichts- und Erdkundelehrer in mittleren Jahren das Leben, während er durch die Straßen seiner Kindheit radelt. Er wundert sich über die eigene Realitätsferne und müht sich zu verstehen, weshalb er erst fünfundvierzig Jahre alt werden musste, um zu begreifen, dass eine Welt, die sich ausschließlich durch sich selbst rechtfertigt, inakzeptabel – zumindest nicht ernst zu nehmen - ist. Auch sein banges Hoffen auf die "große Liebe" bleibt von dieser Erkenntnis nicht verschont.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 778

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Jumbudjadja

oder die Dreieinigkeit

Roman

Daniel Haw

„Ich bin der Welt abhanden gekommen,Mit der ich sonst viele Zeit verdorben,Sie hat so lange nichts von mir vernommen,Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben!“

(Friedrich Rückert)

„Du bist das erste Individuum einer

neuen Spezies, ich – ebenso! Es ist die Spezies der

aus der Welt Gefallenen“

(Jumbudjadja zu Awedam)

1. Kapitel

Fangen wir mit dem Frühling an - sei’s drum! Irgendwann fing alles mit einem namenlosen Frühling an – oder etwa nicht? Eine verträumte norddeutsche Kleinstadt in der Nähe von Hamburg … Über den Dächern der Bungalows mit ihren großen Gärten zwitschern Vögel in hellblauer Unendlichkeit. Der siebenjährige David liegt an der kurzgeschnittenen Ligusterhecke des elterlichen Vorgartens und blinzelt zwischen den Blättern hinauf in die Jungfeenluft. Ein Sportflugzeug brummt in unerreichbarer Höhe, und Davids Mutter ruft, den Kopf in alle Richtungen wendend: „Da-vid, Da-vid, Mittagessen!“

Zum selben Zeitpunkt, jedoch 6410 Kilometer südlicher, im kongolesischen Nationalpark Kahuzi-Biéga, nahe der Grenze zu Ruanda, hockt ein nachdenklicher Gorilla in neun Meter Höhe auf einer Ölpalme, gibt ein melancholisches Knurren von sich und schnuppert skeptisch an der kleinen, nussartigen Frucht des gemütlichen Baumes. Vorsichtig lutscht er an ihr, unentschlossen, ob er wirklich zubeißen soll oder nicht. Skepsis und Überdruss siegen und der Gorilla schleudert die Frucht lustlos von sich. Zufälligerweise streift ein ausgehungerter Leopard mit humorloser Miene durch das nahe Unterholz. - Klock - die Frucht landet auf seiner Nase, was den Leoparden einerseits so verwirrt und andererseits so auf die Palme bringt, dass er nach allen Seiten wilde Prankenhiebe verteilt, unangemessene Bocksprünge vollführt und in irrwitziger Weise nach seinem eigenen Schwanz schnappt. Der Gorilla, der das Zwischenspiel beobachtet, runzelt die Stirn. Er hat sechs Semester an der Sorbonne studiert - Philosophie; hat Platon, Montaigne, Kant, Schopenhauer gelesen und - bis auf einige geistige Zumutungen des letzteren - durchaus verstanden. Doch die Unverhältnismäßigkeit zwischen Ursprung und Wirkung bei dem leopardischen Zwischenfall irritiert den Gorilla wie so manche späte Ekstase bei Nietzsche. Die metaphorische Kraft des Spektakels, das den vergeblichen Kampf des Individuums in einer feindlichen Welt so überzeugend widerspiegelt, beeindruckt ihn allerdings sehr. Er versucht sogar eine philosophische Betrachtung: Kleine nussartige Frucht der Ölpalme - lustlose Skepsis - Überdruss - humorloser Leopard - Schwung - Wurf - klock - Grimm - Wahnsinn.

Jedoch führt sie zu nichts, und so gibt er der geistigen Großzügigkeit den Vorzug und verschwendet keinen weiteren Gedanken mehr an die törichte Raubkatze. Die hat sich just und jäh in die eigene Schwanzspitze gebissen und exleopardiert vor Schmerz brüllend und fauchend ins finstere Unterholz. Bloß ein paar träge zu Boden taumelnde Blätter zeugen noch von ihrem selbstvergessenen Intermezzo. Der Gorilla gähnt.

6410 Kilometer nördlich von Kahuzi-Biéga rekelt sich David unter der kurzgeschnittenen Ligusterhecke, genießt den Geruch des frisch-gemähten Rasens und träumt himmelblau. „Mittagessen!“ Mama gibt nicht auf.

Sechzehn Kilometer südlich von dem Knaben entfernt radelt Rainer, ein stattlicher Mittvierziger mit helllockigem Haar, entrückt lächelnd und gemessenen Trittes durch eine friedliche Wohnsiedlung am Stadtrand. Er befindet sich weder kurz vor seiner Apotheose noch vor seinem Abgrund. Eine tiefe Wehmut durchrieselt ihn, wie er so durch die stillen, schmalen Straßen gondelt - eine Sehnsucht nach der verlorenen Kindheit (nicht nach den verlorenen Eltern); denn es sind Wege seiner frühen Jahre. Während die Häuschen gemächlich an ihm vorüberziehen, gibt er einen tiefen Seufzer der Liebe von sich, sodass ein paar Kinder, die auf dem sandigen Fußweg spielen, ihm verwundert nachblicken.

Das, was ihn seufzen lässt, jene kleine Tragödie des Augenblicks, ist die Erkenntnis, dass für keine Idylle, die verlorenging, je ein Ersatz Trost spenden wird. Und ein weiterer Seufzer folgt dem folgenden Gedanken: die Erinnerung lasse den Menschen in einer Wüste zurück; in der irren Hoffnung, eine Oase des Glücks zu finden, erschöpfe er sich zu Tode, indem er nur einer Fata Morgana nach der anderen hinterherjage.

Endlich hält der Entrückte sein Fahrrad an. Er blickt auf die kleine, von Efeu überwucherte Backsteingarage mit dem bemoosten Ziegeldach. Vaters Garage. Erfreulicherweise wirkt sie herrenlos. Sie liegt, hoch umwachsen von Farn und Gras, eingefasst von marodem Jägerzaun, zwischen zwei Grundstücken. Zarter Moderduft, den nur alte Gärten atmen, schlägt ihm entgegen. Erst jetzt wird dem Mann bewusst, dass er diesen Geruch seit seiner Kindheit nicht mehr wahrgenommen hat. Und genauso überraschend kehrt seine Erinnerung zurück - wie ein aufzuckender Blitz. Oh, dieser Duft - was hatte ihn damals nur so verführerisch locken lassen, und welche Macht lässt heute noch wehmütige Hoffnung im Herzen aufkeimen? Bloß durch den Wink jenes Zauberstabes trügerischer Erinnerung, der Kinderzeit und Märchenwelt wohlwollend vermischt, kann selbst ein reifer Träumer nicht überzeugt werden. Was verbirgt sich hier?

Unbeweglich steht Rainer neben seinem Fahrrad vor der kleinen Backsteingarage. Er hat gelernt, mehr als allem anderen seinen Sinnen zu trauen, besonders seiner Nase. Aber welchen Streich spielt ihm seine Vorstellungskraft, indem sie ihm vorgaukelt, ein geheimnisvoller Duft seiner Kindheit könne noch über ihn verfügen? - Wenn es sich denn um einen Streich handelt …

Der Duft ist die Zeit, und die Garage - ein Mal des Trostes: Gegen die Vergänglichkeit hilft kein Murren und kein Verklären; doch manchmal überrascht sie uns mit einer nachsichtigen Behäbigkeit, die wir ihr gar nicht zutrauen.

Das braune Ziegeldach verschwindet hinter Hollerbusch und Kindertraum. Nur die Stille der jungen Sonne, entferntes Tirili und das Fiepen der Pedalkurbel seines Fahrrades begleiten den odyssierenden Mittvierziger. Auf einer Seitenstraße, übersät von groben Asphaltflicken, radelt er seinem Elternhaus entgegen. Wie viele Jahre ist es schon her, dass er es zum letzten Male sah? Er könnte anhalten, vom Rad steigen und seinen Blick auf dem bescheidenen Siedlungshäuschen ruhen lassen. Aber er hält nicht an, wird nicht einmal langsamer, sondern fährt zügig daran vorbei zur Rückseite der Häuserzeile. Nur seine Blicke saugen hungrig das Bild auf. - Niemals vergessen - niemals vergessen!

Dann radelt er staunend den Pfad am Ende der rückwärtigen Gärten entlang, die sich hinter Hecken und alten, verwitterten Holzzäunen verbergen. Auf der gegenüberliegenden Seite wird der schmale Weg von einer mannshohen Mauer begrenzt, die nur den Blick auf dichtes Buschwerk und Kronen alter Obstbäume freigibt. Wieder eine Erleichterung - es hat sich seit seiner Kindheit nichts verändert: wie sehr er sich auch auf seinem Velo in die Höhe reckt, er kann nur erahnen, was sich hinter der Mauer verbirgt - wie vor vier Jahrzehnten. Ihm kommt Moses in den Sinn - am Roten Meer stehend. Weshalb? Ein ahnungsvolles Erinnern, ein schwaches Bild, aber ein heimeliges Gefühl aus Urzeiten: der Dreijährige, der er einmal war, trippelt an der Hand eines großen Mädchens durch eine Schlucht von Büschen und Zäunen, grün gestrichenen Zäunen! „Wir müssen Milch holen“, sagt das Mädchen freundlich. Wer war das Mädchen? Er hatte geglaubt, es sei seine Schwester. Aber sie verschwand, und später wurde ihm erzählt, es habe sich bei ihr um eine entfernte Cousine gehandelt. Er kennt nicht einmal ihren Namen. - Wieso vermag er sich ihrer Worte zu erinnern?

Der Duft abgestandenen Wassers aus den Regentonnen - ihr hohler Klongklang; Vögelein singt: „Bübilein-Bübilein!“ - Aber es gibt keine Regentonnen mehr … Wo mag sie enden, diese hohle Gasse, diese aberwitzig verwinkelte? Der Mann ahnt so wenig wie der Dreijährige, ist erstaunt über jede unerwartete Wegbiegung. Und bei jeder überrascht ihn die Erinnerung an ein Gefühl: Der Weg ist der Weg geblieben und hat seinen Zauber behalten, weil die Jahrzehnte der Entzauberung nicht stattfinden konnten. Aber er weiß: ein weiterer Besuch würde das aus Kindheit erweckte Gefühl ausdünnen, bis nichts mehr von ihm bliebe als die Erinnerung daran. Und Rainer betrüben verblichene Fotos. Er muss rasch fort von hier.

Während er an der kniffligen Aufgabe zu scheitern droht, sein Fahrrad im engen Gartengässchen zu wenden, schießen ihm plötzlich drei seltsame Gedanken durch den Kopf, deren Ursprung er sich nicht zu erklären vermag - erstens: Eine jede monotheistische Religion bezieht sich nur auf das Individuum, da sie ausschließlich mit seiner Seele korrespondiert. Da ihr Fundament die persönliche Glaubensgewissheit darstellt, darf sie auch nur für das Individuum Geltung haben! Der Begriff der Glaubensgemeinschaft ist also per se eine Absurdität.

Während Rainer sich noch wundert, weshalb ihn plötzlich religiöse Grundsatzfragen beschäftigen, er sich dabei müht, sein Velo zu wenden und den Lenker anhebt, um das Vorderrad über die Hecke zu bugsieren, ereilt ihn auch schon der zweite Gedanke in Form einer Frage: Was ist die Liebe - im amourösen Sinne - noch dazu die große? Das Vorderrad hat sich im widerspenstigen Gezweig der Hecke verfangen - Teufel auch! Und was soll diese Frage! Drei Jahre Ehe, Liebe nebst Leidenschaft und Familienleben hat er gerade - per richterlichem Urteil - begraben müssen. Die große Liebe hat ihn allem Anschein nach in die Wüste der Verständnislosigkeit laufen lassen. Vielleicht existiert sie ja überhaupt nicht; vielleicht ist sie nur eine zuckersüße Lüge, von den Menschen erfunden, um ihrer Sehnsucht nach Wärme und Sinn und Vergötterung Hoffnung zu geben. Ja, glaubt an sie, strebt nach ihr, denn sie ist da - schließlich haben wir ihr einen Namen gegeben! Und das, was einen Namen trägt, existiert, mag es noch so absurd erscheinen! - Ach, der schlaue Selbstbetrug des alten Affens - und sein liebstes Spielzeug: das Ideal! … Oder ist die Liebe ein bloßer Trick von Mutter Natur: ein Opiat - dem Homo sapiens verabreicht, um den Fortbestand seiner zweifelhaften Gattung zu sichern?

Drittens - und jetzt ist es ihm endlich gelungen, das Fahrrad aus der Hecke zu befreien und es um 180 Grad zu wenden - : Alle Begriffe, besonders die abstrakten und ganz besonders solche emotionaler Prägung, sind zu überprüfen; denn nichts scheint mehr zu sein wie es war, wie es ist … angesichts der vergessenen, aber wahrhaftigen Kindheit - also: fort mit dem Spielzeug!

2. Kapitel

Jumbudjadja ist nicht nur schlicht ein untersetzter Gorilla, dem es auf erstaunliche Weise gelang, unerkannt als ein solcher, sechs Semester Philosophie an der Pariser Sorbonne zu studieren, um notabene mit der Licence ès lettres (Bachelor - Geisteswissenschaften) abzuschließen.

Im kongolesischen Nationalpark Kahuzi-Biéga gilt er unter seinen Artgenossen aller großen und kleinen Sippen als ein „Gambala“ und genießt in etwa das Ansehen eines gütigen Monarchen ohne Machtbefugnisse. Die Macht liegt einzig bei den alten, dominanten „Silberrücken“; nur sie verfügen über das Recht sich fortzupflanzen. Der Gambala lässt sich auch nicht mit den Kaisern des Mittelalters vergleichen, die meist von der Gnade ihrer Herzöge abhängig waren, herrschten sie auch nominell über das Heilige Römische Reich. Schließlich existiert kein äffisches Reich - kein äffischer Staat und somit keine Staatsräson; verfügt doch der Gorilla weder über eine Vorstellung von Staat noch von Räson. Ihm ist der Gambala eine Art messianischer Edelaffe von „Umbalas“ (Gottes) Gnaden, der, solange es eben geht, die Geschicke seiner Artgenossen nach Lust und Laune begleiten mag, um aus der Nähe oder Ferne bewundert werden zu können. Sollte er allerdings das Wohlbefinden auch nur eines einzigen Gorillas gefährden oder sich gegenüber seinen Artgenossen des übelsten Verbrechens schuldig machen, das sich diese nur vorzustellen vermögen, nämlich der Verbreitung von Unmut und Langeweile, jagt ihn das Volk der Gorillas mit Schimpf und Schande und faulen Bananen auf ewig davon. Diese seltsame Souveränität, mit der die Affen nicht etwa den mächtigen Silberrücken, sondern ihrem Idol begegnen, sollte uns eigentlich befremden (wenn sie uns denn befremden könnte).

Wie dem auch sei - das Affenvolk wusste seit Anbeginn seine unveräußerlichen Rechte zu wahren (ohne von irgendwelchen Rechten zu wissen) und behielt seinen Gambala stets im Auge. Dies jedoch hatte zur Folge, dass im östlichen Kongo kein halbwegs gescheiter Gorilla aus Eitelkeit das Fell riskieren und die Rolle des Edelaffen übernehmen wollte. - Was für ein Dilemma: gerade diejenigen, die sich für das Amt am besten eigneten, tarnten sich mit allgemeiner Verstandesschwäche, wohingegen die hervorragendsten Schwachköpfe nach dem Amt gierten wie nach willigen Weibchen. Einzig Jumbudjadja verfügte - trotz hoher Intelligenz - über genug parzivalesken Mut, um mit Humor und Gelassenheit die instinktive, doch merkwürdig traditionelle Sehnsucht seiner Artgenossen nach einer geistigen Führungsgestalt zu befriedigen.

Es wäre Jumbudjadja gegenüber ungerecht und gäbe dem Verdacht Raum, es handelte sich hier um pure erzählerische Effekthascherei, wollte man seine Geschichte widergeben, ohne auf seine Kindheit einzugehen, indem man vorzugsweise die Erzählung zum Zeitpunkt seines Erscheinens auf der gesellschaftlichen Bühne beginnen ließe: wie er als unternehmungslustiger Junggorilla und frisch gebackener Bakkalaureus der Philosophie mit Sonnenbrille und kess übers Ohr geschobenem Strohhut am Rande des Regenwaldes auftauchte, nachdem er, zwecks Erweiterung des äffischen Horizontes, lange Zeit Mama Afrika den Rücken gekehrt hatte. Nein, der Anfang muss ein anderer sein; auch die Geschichte Parzivals beginnt schließlich mit dessen Kindheit!

Die Frage, wie ein Gorilla an der Sorbonne sechs Semester studieren kann, die sich jedem halbwegs vernunftbegabten Homo sapiens aufdrängt, ist falsch gestellt. Gerade ein Homo sapiens müsste fragen: weshalb kann ein Gorilla sechs Semester unerkannt an der Sorbonne studieren? Doch diese Frage lässt die Eitelkeit des Homo sapiens nicht zu. Indes - selbst wenn wir diese auch überwinden sollten, um uns mutig der Frage zu stellen - wissenschaftlich, aus der bescheidenen Weltsicht durchschnittlich intelligenter Hominiden -: weshalb kann ein Gorilla an der Sorbonne unerkannt sechs Semester lang was auch immer studieren, so wird Affe wie Mensch die Antwort schuldig bleiben müssen.

Wissenschaftliche Spekulationen sind ein müßiges Geschäft, und die Esoterik vermag alles zu erklären, also nichts. Folglich - schließt man Evolutionssprung und Zauberei aus - bleibt als einziges Mittel der Erkenntnis ein unverfälschter Rückblick in Jumbudjadjas frühe Lebensjahre. Nicht nur, um die erzählerische Redlichkeit zu wahren, vielmehr, um sein Geheimnis zu lüften, sollten wir uns unbedingt dem Jungaffen Jumbudjadja widmen.

Es muss sich ein schlechterdings unverschämter Vorfall in seinem Leben ereignet haben, der seinem äffischen Geist einen derartig genialischen Schub versetzte, ihn intellektuell in höchstem Bogen über das Niveau seiner Artgenossen hinauskatapultierte, dass späterhin selbst vernunftbegabte Menschen nicht vermochten, ihn als das zu erkennen, was er notabene war - nämlich ein Affe. Und in der Tat gibt es ein solches Ereignis:

Im zarten Alter von vier Jahren hatte Jumbudjadja eines Tages mit Mutter und Geschwistern, zwei älteren Brüdern und der kleinen Schwester Jimbala, dem Nesthäkchen, einen längeren Spaziergang durch den Regenwald unternommen. Öfters blieb er zurück, trottete dem Grüppchen hinterher, weil er alle naslang hier und dort verweilte; mal ein Steinchen aufhob, um es eingehend zu betrachten, mal an einer Blüte schnupperte oder einfach in den blauen Himmel blinzelte. Doch gelang es ihm stets, die sich entfernende Familie einzuholen und Anschluss zu finden, auch wenn die Abstände zwischen ihm und den seinen von Mal zu Mal größer wurden. Schließlich geschah was geschehen musste: Jumbudjadja erlag seinem ausgeprägten Erkundungsdrang und kam vom Wege ab. Einem großen, bunten Schmetterling war er gefolgt, der junge Fant, und nicht mehr Mamas vertrauten Fußstapfen. Da es aber keinen geringen Unterschied ausmacht, ob man sich in einem deutschen Staatsforst oder in einem afrikanischen Urwald verläuft, wo bereits ein Schritt vom Wege den Schritt ins Verderben bedeuten kann, hätte Jumbudjadjas unbedachter Ausflug ihn zweifellos in dasselbe geführt, wenn Zufall oder Vorsehung ihm nicht gnädig gewesen wären!

Das neugierige Bürschchen hoppelte also dem Schmetterling hinterdrein, der mit ihm allem Anschein nach ein kokettes Spiel trieb, indem er sich nach ein paar lasziven Flügelschlägen, die ihn trunken über das dichte Unterholz trudeln ließen, auf diese Blüte oder jenes Blatt setzte, als wartete er nur auf den becircten Jungaffen. Dieser, nicht faul, versuchte, den hübschen Falter mit ungelenkem Pfötchen zu erhaschen. Doch der war schneller, wohl auch erfahrener, und entkam ihm jedes Mal - ohne große Anstrengung - zickzackweise in alle Richtungen. So waren beide, durch hohen Farn, dichtes Lianengewirr und an Baumriesen vorbei, immer tiefer in die unbekannte grüne Welt eingedrungen. Da passierte es - gerade als der Kleine unter einem hohen Gummibaum verschnaufen wollte.

Der Fäulnis wie der Schwerkraft folgend, hatte sich eine dicke, abgestorbene Luftwurzel vom Stamm des Baumes gelöst, war dem bedauernswerten Kerlchen - aus fünf Meter Höhe - geradlinig auf den Schädel gekracht und hatte ihn zu Boden gestreckt. Wie durch ein Wunder - und allen Naturgesetzen zum Trotz - überlebte Jumbudjadja diesen Unfall, ohne auch nur die kleinste Blessur davonzutragen. Zudem - des Wunders nicht genug - sprang er schon nach ein paar, wenngleich von Schmerz und Schrecken erfüllten Sekunden auf, als wäre nichts geschehen, um verblüfft seine Pfoten zu betrachten. „Bin ich zu Höherem bestimmt?“, fragte es in ihm, sodass er vor sich selbst erschrak: denn eine fremde Sprache klang in seinem Kopf, von der er nicht wusste, dass es sich um die französische handelte. - Obwohl - ihm fremd, erschien sie ihm gleichsam so vertraut wie das Grunzen seiner Mama. Er schnupperte an den Ballen und Schwielen seiner Handflächen und fragte erneut in verkürzter, aber nicht minder dramatischer Weise: „… zu Höherem bestimmt?“ Indes folgte keine Antwort, denn er monologisierte ja bloß im Geiste. Doch selbst wenn ihm durch das schlagkräftige Wunder der Luftwurzel ebenso die notwendigen physiologischen Möglichkeiten menschlichen Sprechens zuteil geworden wären, wer hätte ihm antworten sollen? Es war Mittag, der Urwald schien ausgestorben und schwieg in glutvoller Mattigkeit.

Jumbudjadja gestikulierte. „Quelque chose de différent“ („Mal etwas anderes“), dachte er bei sich, nicht mehr greifen, schlagen und grapschen: Gesten - schöne, große, unangemessene Gesten, über die sich Urwaldtiere, wären sie ihrer ansichtig geworden, gewundert hätten.

„Banana!“, schoss es ihm durch den Kopf; merkwürdigerweise in der westafrikanischen Wolof-Sprache und nicht auf Französisch. Er formte das Wort mit wulstigen Lippen und genüsslicher Präzision, ohne jedoch einen artikulierten Laut von sich zu geben. Nur ein zartes, kehliges Wispern entwich dem Affenschnäuzchen. Auch hatte er keine klare Vorstellung von dem Begriff des Wortes, das sich ihm da plötzlich aufdrängte. Doch es verfügte über göttliche Kraft und eine Melodie, die paradiesische Glückseligkeit versprach. Woher mochte es stammen, dieses Wort? Wann, wo, wie war es entstanden? ... Banana! ... Vielleicht war es von Umbala erschaffen worden, dem Urvater des Waldes und des Himmels! Jumbudjadja wiederholte seine großen, unangemessenen Gesten und beschwor noch einmal das geheimnisvolle Wort: „Ba-na-na!“ Da plötzlich, als schlüge ihm mit Wucht eine zweite Luftwurzel auf den Schädel, verwandelte sich die wohlige Melodie in seiner Vorstellung zu einem Bild hellgelb gebogener Sehnsucht und er vermeinte sogar, einen zarten, ihm wohlbekannten Duft wahrzunehmen, - Banana, das Manna der Affenvölker also! - Was für ein seltsamer Gedanke - bei den seinen hatte die Frucht doch gar keine große Bedeutung? Im Gorillischen war es nur ein kurzer, trockener Rachenlaut.

Nun bekam es Jumbudjadja mit der Angst zu tun: was spielte sich in seinem Kopf ab - Erkenntnis oder Wahnsinn oder wahnsinnige Erkenntnis? Erging es anderen Gorillas ebenso? - Hätte Mama ihr pelziges Bürschlein nicht längst aufgeklärt? - Natürlich hätte sie es! Also schien ihr eine derartige geistige Verwandlung unbekannt zu sein - das Gegenteil wäre ihm, dem Neugierigen, nicht verborgen geblieben. Wo zeigten sich ihre großen Gesten? Hatte er sie jemals unangemessene Gesten vollführen sehen? Nein, das hatte er nicht. Und sie war das klügste ihm bekannte Wesen. Der geistige Zustand der anderen Gorillas schien dagegen erbärmlich, seiner Mama konnten sie nicht das Wasser reichen. Mit Gleichmut schaufelte die Sippe Unmengen langweiliger Blätter und nebenher auch einige der zauberhaften gelben Früchte in sich hinein, ohne auch nur einen Gedanken an ihren Namen, ihre Herkunft, ihre Bedeutung zu verschwenden. Hätte sich eine solche Verschwendung etwa gelohnt - für eine krumme Frucht, die man schon mit einem kurzen, trockenen Rachenlaut begrifflich darzustellen vermochte? Der kleine Gorilla zermarterte sich das Hirn: War die Schwäche des Begriffs wohl eine Folge der äffischen Geringschätzung umbalagegebener Kostbarkeiten, also gleichsam eine arteigene Charakterschwäche oder - die Geringschätzung ein Ergebnis des arteigenen, geistigen und somit sprachschöpferischen Unvermögens? Jumbudjadja wurde in seiner Einschätzung der Sache immer unsicherer je länger er mit traurig sich senkenden Augenwülsten über die Eigenheiten seiner Artgenossen nachgrübelte. Zweifellos herrschte im Volk der Gorillas eine bedauernswerte Ignoranz! Der Kleine bleckte die Zähne und schüttelte sich. Er begann, die eigene Sippe ins Visier seiner Betrachtungen zu nehmen.

Allein der Vorgang des Nachdenkens an sich versetzte ihn in lustvollen Schrecken, war er ihm doch bis zum Zeitpunkt des Luftwurzelunfalls unbekannt gewesen. Eigentlich, so wurde ihm klar, dehnte sich die äffische Ignoranz auf alles aus, was nicht unmittelbar mit den Alltäglichkeiten der Nahrungsaufnahme, des Begattens, des Lausens und der Notdurft zu tun hatte. Wie um seine Gedankengänge zu beschleunigen, schlug sich Jumbudjadja einige Male mit der flachen Hand gegen die Stirn. Dann kreischte er plötzlich gorillisch auf und dachte französisch: „Bin ich einer von ihnen? ... Ich frage nach der Banana - und doch bleibe ich einer von ihnen!“ - Große Geste.

Seitdem hatte ihn das Prinzip des Zweifelns nicht mehr losgelassen: ob Banana, Kokosnuss, Weibchen, Sein oder Nichtsein - Jumbudjadja legte sich descartisch ins Zeug und hinterfragte die ihm bekannte Schöpfung von A bis Z. Nur zweierlei Arten von Erscheinungen hinterfragte er nicht und hinterfragte auch nicht, weshalb er sie nicht hinterfragte: nämlich Schmetterlinge und Sterne. Damit sollten wir uns zufrieden geben, weil auch Jumbudjadja sich damit zufrieden gab.

Das Bürschlein beschloss, seiner Mama und den Geschwistern den Unfall zu verschweigen und verhielt sich in den darauffolgenden Tagen so unauffällig wie möglich. Den übrigen Angehörigen der Sippe fiel der intellektuelle Quantensprung Jumbudjadjas nicht auf, da ihnen ohnehin wenig auffiel. Verschwand beispielsweise ein Cousin oder eine Tante durch das herzhafte Dazutun eines unternehmungslustigen Krokodils oder starben er oder sie eines anderen natürlichen Todes, so gerieten die Gorillas in eine Art ängstliche Not und betrübten sich wohl auch für kurze Zeit über die Abwesenheit oder Reglosigkeit ihres Artgenossen. Doch den Schmerz des Verlustes empfanden sie nicht, da ihnen die Begriffe „Ursache“ und „Wirkung“ sowie deren Zusammenhang unbekannt waren. Folglich verstanden sie nicht die grundlegende Ursache von dem, was sie betrübte, sondern nur, dass sie etwas betrübte, was sich ihrem Verständnis entzog. So war ihnen unbegreiflich, dass ein toter Gorilla sich nicht mehr bewegte und irgendwann zu stinken begann, um sich bald unappetitlich aufzulösen. Doch anstatt zu stutzen und zumindest dieser Erscheinung Beachtung zu schenken (wenn schon der Begriff „Prozess“ ihrer Vorstellungskraft fehlte), zogen sie es vor, sich von der Leiche abzuwenden, um fortan den „Ort der schmutzigen Stille“ zu meiden, wie sie den Sterbeplatz nannten. Indes bestimmte nicht Herzlosigkeit ihr eigentümliches Verhalten, sondern pures Unverständnis biologischer Gesetzmäßigkeiten: Sie wussten nicht um die Tatsache, dass der Tod als solcher existierte und alles um sie herum sterblich war. Wie gesagt: den Gorillas fiel wenig auf - im Gegensatz zu Jumbudjadja. So wunderte er sich zum Beispiel, weshalb die Nahrungsvielfalt in Busch und Wald von seinen Artgenossen schlicht unbeachtet blieb. Mit Ausnahme bestimmter Blattsorten und Früchte, verschmähte das Volk der Gorillas die meisten Geschenke Umbalas.

„On pourrait griller“ („Man könnte grillen“), geisterte es Jumbudjadja durch den Kopf. „On pourrait griller des patates douces!“ („Man könnte Bataten grillen!) „On pourrait faire le riz et … manger!“ („Man könnte Reis kochen und … essen!“) Seine Verwirrung war komplett und doch völlig harmlos, denn ihr folgte keine Panik. - Wie konnte das angehen?

Stellen wir uns vor, wir erführen durch einen Schlag auf den Kopf einen phänomenalen Bewusstseinssprung, der uns unvermittelt sämtliche 33½ Dimensionen des Universums begreifen und so vertraut werden ließe wie das kleine Einmaleins …! Oder einfacher: nehmen wir an, uns offenbarte sich von einer Sekunde zur nächsten die rätselhafte Endlosigkeit des Weltraums (deren bloße Vorstellung allein schon manch Mutigem eisige Schauer über den Rücken jagt), sodass uns die Leere hinter dem Kunstraum - den wir stets unserer begrenzten Vorstellungskraft wegen bemühen müssen - nicht unbefriedigend oder beängstigend erschiene: müssten wir durch einen derartigen Schlag auf den Kopf und der darauf folgenden überdimensionalen Erkenntnis nicht den Verstand verlieren - nein?

Jumbudjadja jonglierte im Geiste urplötzlich mit allen möglichen und unmöglichen Begriffen herum und … blieb völlig gelassen!

„Banana - Maman l‘Afrique!“ Kein Zittern, kein Wimmern und Stöhnen - nur große, unangemessene Gesten inmitten des Urwaldes.

Was für ein Bursche! - Aber die Frage nach dem Wie ist noch nicht geklärt: wie hatte Jumbudjadja den evolutionären Salto über die flachen Schädel des Homo erectus, des Homo heidelbergensis und des Homo neanderthalensis hinweg verkraften können, ohne dass ihm sein eigener dabei zerplatzt war? - Die Antwort auf diese Frage ist verblüffend einfach: derselbe seinen Geist beflügelnde Schlag, hatte sein Gemüt in philosophischer Hinsicht besänftigt: Die Wirklichkeit war ihm in aller Härte entgegengetreten, ohne ihn zu töten, vielmehr - ihn erleuchtend. Die Unbarmherzigkeit hatte ihm ein Geschenk gemacht, fast um den Preis ihrer Glaubwürdigkeit. - Was sollte Jumbudjadja noch erschüttern, wenn ihm nicht nur das Leben, sondern obendrein analytischer Verstand geschenkt worden war - etwa eine unerwartete Erkenntnis …? - Schon bald empfand Jumbudjadja eine tiefe wissende Ahnung um die Welt und die Dinge. Diese Ahnung schlummerte in ihm wie ein Schatz in einem tiefen See und als fühlbare Gewissheit, sie könne am Tage der Bestimmung von ihm geborgen werden.

Ihm schien, als befände sich die Welt der Wahrheiten hinter der sichtbaren Welt und sei von dieser nur durch einen zarten, wenn auch undurchlässigen Schleier getrennt. Er bleckte die dicken Lippen in sehnsüchtiger Leidenschaft, sobald er sich vorstellte, wie er diesen Schleier mit Leichtigkeit heben würde; denn er war davon überzeugt, Wissen und Wahrheit zu erlangen, ohne darum ringen zu müssen, sondern einzig durch eine Offenbarung, die er sich vorstellte als einen Akt der Erinnerung. Nicht das Ringen um Erkenntnis wäre seine Sache; er wolle die Welt des Wissens in geduldiger Neugier erkunden - die Erkenntnis komme wenn sie komme …

Ein konkretes Beispiel soll anschaulicher demonstrieren, was mit Worten schwer zu beschreiben ist: Viele Jahre nach seinem Luftwurzelunfall saß Jumbudjadja eines Frühsommermorgens mit seinem Kommilitonen Pierre im Café Chez Margot am Boulevard St. Michel, nahe Notre Dame. Paris blühte wie der Traum der Welt.

Dann schnalzte Jumbudjadja geräuschvoll mit den Lippen, warf Kleingeld auf den Tisch und erhob sich, um mit einem herzlichen Grunzen von dem verdutzten Pierre Abschied zu nehmen, das jener als: „Bis später im Jeansladen!“ interpretierte. Der Gorilla indes hoppelte - mehr als er ging -, auf seinem Regenschirm gestützt und leicht in den Schultern rudernd über den Boulevard St. Michel in Richtung Jardin du Luxembourg davon. Der arme Pierre blieb kopfschüttelnd zurück. Hatte sein Freund denn noch nichts von Wasserstoffbomben gehört?

3. Kapitel

Sechstausendvierhundertzehn Kilometer nördlich von Kahuzi-Biéga schüttelt David ebenso verständnislos den Kopf: Papa ist merkwürdig. So oft schimpft er auf die Lehrer, ihre idiotischen (wie hieß das Wort? ach, ja) Erziehungsmethoden. Sobald sein Sohn jedoch ins Spiel kommt, ändert sich seine Haltung wie Aprilwetter. Papa kann einfach nicht verstehen, dass sich David in der Schule (angeblich) keine Mühe geben will. Das sagt Papa gern und häufig, auch wenn er sich über andere Dinge aufregt; er sagt: „Ich kann das einfach nicht verstehen!“ Dabei flunkert Papa, denn er kann sehr wohl verstehen. Darüber, wovon er angeblich nichts versteht, redet er ausgiebig und lang und immer wieder! David genießt und fürchtet ein bisschen diese absurde Emphase seines Papas.

Einmal hatte ihn David gefragt, warum er denn immer behaupte, er verstehe nicht, um dann stundenlang darüber zu reden. Mama hatte daraufhin gekichert und Papa empört geschnauft, und David hatte beide nicht verstanden.

Die Antwort war ihm Papa schuldig geblieben, und David hatte aus Bequemlichkeit nicht noch einmal nachfragen wollen. Es konnte ja alles Mögliche geschehen, was er noch weniger verstünde! Außerdem war es normal, dass Erwachsene keine Antworten gaben. Und wenn sie sie gaben, dann taten sie nur so, als gäben sie sie. Im Gegensatz zu Kindern - und Kindern gegenüber - durften sie unhöflich sein.

Eines Abends waren Papas Geschäftsfreunde und deren Frauen zu Besuch gekommen, weshalb David länger hatte aufbleiben dürfen. Es gab ein köstliches Abendessen mit kalten Platten und kühlem Moselwein. David war wie verzaubert. Er liebte die Atmosphäre abendlicher Festlichkeit. Obwohl er sich bei den Gesellschaften der Erwachsenen besonders zurückhaltend betragen musste und Angst hatte, seine „guten Sachen“ zu beschmutzen, was ein mütterliches Donnerwetter zur Folge gehabt hätte, genoss er die gehobene Stimmung, die das gesamte Haus erfüllte und es auf wunderliche Weise verwandelte. Alles um ihn herum: der Esstisch, die Gläser, das Geschirr, ja selbst die Stühle strahlten plötzlich eine geheimnisvolle Würde aus, die den Jungen verzauberte und irritierte - wie machten die Dinge das bloß?

Die Damen trugen raffinierte Kostüme und Etuikleider, die Ungefährliches verbargen, als handele es sich dabei um die fleischgewordene Verführung und Gefährliches präsentierten, als hätte Eva nicht in den Apfel gebissen.

Frau Fehmarn - zum Beispiel! Sie war die Gattin eines viel zu freundlichen und viel zu hoch aufgeschossenen Sachsen, der über einen riesigen Adamsapfel verfügte und über eine Firma unaussprechlichen Namens, die unverständliche Dinge produzierte, von deren Nutzen David sich keinen Begriff machen konnte. Frau Fehmarn, eine füllige Schönheit, die nur aus Augen und Kurven zu bestehen schien, bot ihre ohnehin üppigen Brüste in einem beängstigend weiten Ausschnitt dar, als könnte sie kein Wässerchen trüben und - sie sich nicht vorstellen, dass ihre Umgebung fürchtete, ihr knappes Fähnchen werde nicht halten, was es zu halten versprach. Dabei schaute sie derart ehrsam und ernsthaft in die Runde, dass David meinte, sie müsse unbedingt königlichen Blutes sein. Manches Mal, wenn er, unfähig, die Blicke von dem Prachtweib abzuwenden, leise seufzte - des Zaubers übervoll -, schaute sie in majestätischer Irritation zu ihm hin und schenkte ihm ein zartes Lächeln, das dem jungen Romantiker ordentlich ins Herzchen fuhr.

Frau Meier-Wesendonck, Gattin des Artdirektors - was immer das auch sein mochte - von soundso, erweckte zwar Davids Sympathie, aber nicht seine frühsexuelle Neugier. Die Fülle ihrer Reize und die exzellente Kosmetik ihres freundlichen Gesichtes ließen sie nur den Grad einer lieben Tante erreichen. Die eher unansehnliche Frau Bartsch hingegen, die irgendwie für oder mit Papa arbeitete und aus unerklärlichen und daher befremdlichen Gründen ohne Ehegatten, wohl aber mit ihrem Zwergpudel Toni gekommen war, erwies sich als konkurrenzlos komisch. Dieser Umstand beruhigte Davids Bedürfnis nach Logik und Ausgewogenheit: wer so komisch war, brauchte keinen Mann zur Begleitung, der zweifellos nur gestört hätte. Da war der Pudel schon ein angemessener Partner (schließlich hatten Max und Moritz auch keine Eltern, und es tat ihrer Glaubwürdigkeit nicht den geringsten Abbruch). Frau Bartsch verfügte über einen trockenen Humor, der David ein ums andere Mal zu ungehemmtem Lachen verleitete, besonders wenn sie ohne Vorwarnung Politiker oder Medienstars imitierte, um sich mit augenscheinlicher Beweiskraft über sie lustig zu machen. Dann, wenn sie es besonders arg trieb, gab Toni, im höchsten Falsett jaulend, seinen vierbeinigen Kommentar dazu, was wiederum die Wirkung der kabarettistischen Einlage verstärkte. Schon allein durch die Anwesenheit des Zwergpudels hatte Frau Bartsch bei David ein Stein im Brett: er liebte Hunde und verstand nicht, warum Papa und Mama sich gegen die Anschaffung eines Vierbeiners so heftig sträubten. Hatte er doch beiden hoch und heilig versprochen, sich um ihn zu kümmern, ihn direkt von seinem eigenen Teller zu füttern und ihn stets in seinem Bett schlafen zu lassen! Was also sprach gegen einen Hund? Mama hatte mit ihrem entschiedenen Stirnrunzeln und ihrer entschiedenen Staccato-Stimme gesagt, ein Hund käme ihr nicht ins Haus, das sei ihr zu unhygienisch. - Über den Begriff Hygiene war sich David noch nicht so recht im Klaren, es musste irgendetwas mit strenger Magie und blankgeputzten Fliesen zu tun haben. Worin für ihn jedoch keine Unklarheit bestand, war Mamas Unnachgiebigkeit in dieser Sache, die sich in dem entschiedenen Stirnrunzeln und der entschiedenen Staccato-Stimme manifestierte. Papa hatte nur etwas von gefährlichen Würmern gemurmelt, die einem von innen her das Gehirn auffressen könnten, was David, bei allem geistigen Vertrauen seinem Vater gegenüber, zumindest fragwürdig erschien. Das mochte wohl auch daran liegen, dass Papa selbst nicht sehr von seinen eigenen Worten überzeugt schien, und David sich des Verdachtes nicht erwehren konnte, Papa habe Mama nur beweisen wollen, dass er sich ihrem Urteil beuge und sich im übrigen aus der ganzen Sache heraushalte. Diese Botschaft mochte wohl gleichzeitig und indirekt an David gerichtet sein, um die direkte Auseinandersetzung mit ihm zu umgehen, sodass Papa zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hatte - dieser Fuchs! David fragte nie wieder nach einem Hund.

Seltsamerweise - und zu Davids Verdruss, da er nichts so sehr verabscheut wie Ungerechtigkeiten, worauf an späterer Stelle noch genauer eingegangen werden soll - machte Mama mit ihrer heiligen Hygiene bei dem Hund von Frau Bartsch eine Ausnahme. Zwar fasste sie ihn nicht an - wohingegen Papa den kleinen Toni mit sichtlichem Genuss und kräftiger (wenn nicht sogar zu kräftiger) Hand streichelte und tätschelte; doch machte sie allerlei liebreizende Bemerkungen über das entzückende „Wauwauchen“, dass David direkt ein wenig ärgerlich wurde. Ja, sie ging so weit, Toni ein paar köstliche Bröckchen vom Abendbuffet auf einer Untertasse des guten! Geschirrs zu servieren.

Was David allerdings besonders ärgerte und seine kindliche Stirn runzeln ließ, war Mamas befremdliche, ja ihre eigenen Reinheitsideale verleugnende Aufforderung an Frau Bartsch, das liebe Wauwauchen solle doch herzlich gern beim abendlichen Diner mit den Gästen am Tische sitzen - auf einem Esszimmerstuhl - auf einem ihrer heiligen Esszimmerstühle! David verstand nun gar nichts mehr und seine Hundeliebe erhielt einen kleinen Stich. Als er schließlich zum Tischnachbarn Tonis bestimmt wurde, worüber er sich noch kurz zuvor gefreut hätte, verspürte er sogar eine gewisse Abneigung gegen diesen kleinen Parvenü, der es verstanden hatte, alle Erwachsenen für sich einzunehmen. Unwillkürlich drängte sich ihm eine Märchenszene auf: Neben ihm, am weißgedecktem Tisch saß jetzt der Froschkönig in etwas ungewöhnlicher Form - hechelnd und schwarzgelockt. Dass David jedoch allem Anschein nach die undankbare Rolle der Prinzessin übernehmen sollte, ergrimmte ihn. Nicht etwa des duftigen Rüschenkleides wegen, das ihm seine Phantasie zu tragen nötigte -, vielmehr wurmte es ihn, dass die Ordnung der Welt von ihm verlangte, sich wie ein feiges und wortbrüchiges Gör zu verhalten. Und das musste er märchengemäß, eben zum Erhalt der großen Folgerichtigkeit und Ordnung. Der verfremdete Froschkönig wurde seiner Rolle übrigens ohne Mühe gerecht, sabberte über das weiße Sitzpolster und legte die Schnauze auf die kostbare Tischdecke.

Wenn David von draußen hereinkam, zugegebenermaßen vom Spiel im Garten etwas staubig, etwas befleckt; um sich mit seinem Glas Apfelsaft und einem Keks an den Esszimmertisch, das familiäre Zentrum, zu setzen, skandierte seine Mutter stets: „Leg dir das Handtuch drunter! Wie du wieder aussiehst, du Dreckspatz!“ Dann holte er das graue Handtuch aus der Abstellkammer, legte es auf den weiß gepolsterten Esszimmerstuhl, setzte sich mit Glas und Keks - allein - an den Tisch und dachte über Mamas missbilligende Äußerung nach, die seine Lieblingsvögel so hart traf - die Spatzen nämlich. Was hatte sie nur gegen die lustigen, kleinen Kerlchen, und wieso wären sie dreckig? David war noch nie ein dreckiger Spatz unter die Augen gekommen.

So saß nun also der Pudel von Frau Bartsch mit seinem kleinen unhygienischen Hundehintern auf dem weißen Polsterstuhl und sabberte, und Mama lächelte nachsichtig. Das war also die Welt der Erwachsenen, eine Welt von Ausnahmen (über die auch an späterer Stelle gesprochen werden soll), eine Welt, die überraschend, unberechenbar und unverständlich, aber dennoch über jeden Zweifel erhaben war; denn es durfte keinen Zweifel geben und es konnte auch keinen Zweifel geben: siegte doch letztlich - bei allen Fragen und Unsicherheiten, die David quälten, wenn ihn das Verständnis verließ - die Herzensbindung an Papa und Mama! Was blieb ihm auch sonst? Doch gerade in Augenblicken tiefsten Vertrauens zwischen ihm und seinen Eltern setzten diese es aufs Spiel, als handele es sich dabei um eine lästige Lässlichkeit. - Nur im Märchen herrschten Gerechtigkeit und Würde!

Just an dem erwähnten Abend war es zu einer Szene gekommen, die David zutiefst beleidigt, enttäuscht und irritierter zurückgelassen hatte, als er ohnehin schon war.

Munter und in gewisser Weise entfesselt durch die - nicht zuletzt von Frau Bartsch angeheizte - ungewöhnlich heitere Stimmung der Erwachsenen, wohl auch, um Toni die Show zu stehlen, hatte David sich in bisschen in Szene gesetzt, über die Stränge geschlagen, den Kasper gespielt. Die Gäste bogen sich vor Lachen, Toni knurrte und der Knabe genoss seinen Erfolg als komisches Talent. Nun wurde irgendwann das Fernsehgerät eingeschaltet, da man aus für David unverständlichen Gründen die Nachrichten nicht versäumen wollte. Schon war die schöne Stimmung perdu! Es wurde Interesse an einer ernsten außenpolitischen Situation bekundet, die sich folgenschwer entwickeln könne - also (Davids Einschätzung nach) an einer langweiligen Bagatelle. Bis zum Beginn der Sendung lief noch eine enervierende Werbesendung, die endgültig das letzte bisschen heitere Geistesstimmung tötete. Diese katastrophale Entwicklung des Abends konnte David nicht einfach hinnehmen, fühlte er sich doch für Humor und Unterhaltung verantwortlich - die wirklich wichtigen Dinge des Lebens!

Zum Spaß, nicht aus kleinkindlicher Notwendigkeit, hatte er sich auf Mamas Schoß geschwungen, einen ausgelassenen Reiter imitierend, währenddessen er verzweifelt seine Phantasie bemühte, wie noch in letzter Sekunde mit zündendem Spaß das Ruder des Schicksals herumzureißen sei, um die Erwachsenen aus ihrer langweiligen Ernsthaftigkeit zu erretten - war der Abend bis dahin doch so lustig gewesen!

Da kam ihm die verhasste Werbung zur Hilfe, hörte er doch vom rückwärtigen Flachbildschirm her eine Sprecherin mit sorgenvoller Stimme ein Elternmagazin anpreisen: „ … Ein echtes Problem, viele Kinder sind nicht aufgeklärt. Und - ist Ihr Kind schon aufgeklärt? - Keine Sorge, wir helfen!“ - Nun nahm das Unglück seinen Lauf. Mama, deren Aufmerksamkeit wohl des Knaben Entfesselung entgangen sein mochte, hatte ihm daraufhin die ahnungslose Suggestivfrage gestellt: „Na, unser David ist ja schon aufgeklärt - oder?“ Nichts hatte man von ihm erwartet: keine Bestätigung, keinen Kommentar, ausgenommen vielleicht ein peinlich berührtes Abwenden des lockigen Köpfchens, ein schüchternes Senken der Augenlider oder dergleichen zart beschämte Reaktion. Stattdessen spreizte das Knäblein in altbackener Vaudeville-Manier die Hände in die Höhe und ließ unerwartet sein Jubelstimmchen ertönen: „Na klar, Mama, ich weiß über alles Bescheid: übers Ficken und so …!“

Patsch!

Da war’s geschehen. Mamas Hand traf ihn hart, heiß und mit voller Wucht ins Gesicht, schleuderte ihn vom Schoß. Auf dem Boden liegend, mit brennender Wange und taubem Ohr, starrte er nur fassungslos in die von Schreck weit aufgerissenen Augen seiner Mutter, die nicht mehr seine Mama zu sein schien. Was er vor sich erblickte, war nicht ihr liebes Gesicht, sondern die böse Maske einer Medusa, wie er sie aus Papas Büchern kannte.

Totenstille herrschte, während David sich nicht einmal zu erheben, geschweige denn seine brennende Wange und sein dröhnendes Ohr zu berühren wagte. Dann presste Mama die Augen zu, als wollte sie sagen: „Du bist nicht länger mein Sohn!“ und David fühlte etwas wie ein glühendes Eisen in sein kleines Herz fahren. - Wo war Papa? Der hatte sich in Luft aufgelöst. Gerade als David das ängstlich besänftigende Flüstern von Frau Bartsch vernahm, das sie mit zielloser Güte in die Runde tröpfelte und das Worte enthielt wie: klein, unschuldig, nicht so gemeint …; genau in diesem Augenblick fühlte er Papas große, kräftige Hand sein Ärmchen packen und sich wie von einem Kran emporgehoben. Kaum, dass seine kleinen Füße den Boden berührten, entschwand er dem Wohnzimmer - halb schwebend, halb trippelnd. David wusste nicht, wie ihm geschah; nur die feste Hand seines Vaters war gewiss. Dessen dumpf geknurrtes: „David, ich muss mit dir reden!“ ließ ihn nichts Gutes ahnen. Unvermittelt fand er sich in Papas Büro wieder, zu dem er selten Zutritt hatte und spürte - noch ganz benommen -, wie er in den Sessel vor dem riesigen, dunklen Schreibtisch gedrückt wurde. Papa setzte sich ihm gegenüber, presste die Handflächen auf die Tischplatte, als wolle er sie festhalten und starrte schweigend auf die grüne Schreibunterlage, sodass man seine Augen nicht sehen konnte. Schließlich schnaufte er - vermutlich ärgerlich. David gab keinen Mucks von sich. Wange und Ohr brannten wie Feuer, immer noch fühlte er des Vaters eisernen Griff um sein Ärmchen. Ob das blaue Flecken gäbe?

„David, ich muss mit dir reden!“

Da sagte er es schon wieder, und wieder verhallte die drohende Einleitung als Paukenschlag, dem - in angemessener Rhythmik - keine vernichtende Strafpredigt folgte. Hatte Papa seinen Einsatz verpatzt? David stutzte, denn er war musikalisch sehr begabt. Unweigerlich stellte er sich einen Donner vor, dem nicht sogleich ein Blitz folgen will, sodass die qualvoll sich dehnende Spannung furchtbarer erscheint, als der Blitzschlag selbst, und man sich diesen schließlich als Erlösung herbeisehnt! Doch der Blitz schlug nicht ein, Papa schlug nicht einmal auf den Tisch, sondern schloss nur die Hände wie zum Gebet, was David noch mehr ängstigte, denn Papa betete nicht - Mama ebenso wenig. Die Familie war atheistisch und stolz darauf. Allein David richtete manches Mal heimlich, spätabends im Bett, einige wirre Wünsche, inbrünstige Bitten oder treuherzige Versprechen an den verborgenen Herrn, den er tatsächlich im Himmel - über seinem Dach - wähnte. Seine Gebete brabbelte er halblaut und presste die kleinen Hände fest zusammen, bis seine Fingerknöchel hell im Mondlicht schimmerten, das sich durchs Dachfenster in sein Zimmerchen ergoss. Doch hiervon hätte er keinem Menschen erzählt. Es war wohl Feigheit, die seine kleinen Andachten zu einem Geheimnis werden ließ; und von Zeit zu Zeit spürte er ein schlechtes Gewissen dem Herrn gegenüber. Hatte Papa etwa auch ein heimliches - wie hieß das Wort doch gleich - Verhältnis zum lieben Gott, das er jedermann verschwieg? - Aber nein, seine Fingerknöchel zeigten keine verräterische Blässe - Papa betete nicht. Oder er irrte sich und Papa hatte einen anderen Gott, der sich seiner eigenen Vorstellung entzog - ein Gott für Erwachsene … Dass die Geste des Vaters ein Ausdruck von Rat- und Hilflosigkeit sei, kam ihm überhaupt nicht in den Sinn: sein Papa war niemals rat- oder hilflos.

Endlich deutete sich auf dessen tiefgefurchter Stirn die Entladung der Gewitterwolke an. Doch mit den ersten Worten aus seinem Mund verschwand sie auch schon wieder, der Blitz blieb aus und es folgte nur ein fernes Wetterleuchten. „Wie kannst du nur …!“ Dieser viel- und nichtssagende Beginn der zu erwartenden Predigt klang wie die wiederholte Einleitung und hätte gleichsam das Schlusswort der Ansprache sein können.

„Was denn -?“, wagte David in aller Unschuld zu fragen. Papa verzog sein Gesicht, als hätte er in eine Zitrone gebissen und hob die Hände in ratlose Höhe. Wenigstens schaute er David jetzt direkt ins Gesicht. Der Knabe zog verständnislos die Schultern empor und blickte seinen Vater mit großen fragenden Augen an.

„Mein Gott, dieses Wort - wo hast du das nur her?“

„Welches denn, Papi?“ Davids Augen wurden noch größer.

„Ach, du weißt schon …!“ Nun wirkte Papa, als hätte er an einem Hundehaufen gerochen.

„Meinst du - fik-ken, Papi?“ fragte David in zarter Unschuld mit seinem lieblichen Stimmchen und in schönem, unverhohlenem Rhythmus. Papa schlug die eben noch ratlosen Hände zusammen, als wollte er eine Fliege ermorden. Vor Schreck zuckte David zusammen. Hatte Papa sich vorgestellt, er wäre diese Fliege? „Sei nicht so starrköpfig! Du sollst doch dieses schmutzige Wort nicht in den Mund nehmen!“

„Schmutzig -?“

„Ja, Herrgott nochmal! Sag es einfach nicht!“

Davids Blicke wanderten von seinen guten Schuhen zu Papa, der sich die Stirn rieb und wieder zurück zu seinen guten Schuhen.

„Du meinst: ficken?“

Nun knallte Papas Faust auf die grüne Schreibunterlage und wirbelte sogar etwas Staub auf - wunderlich genug, denn Mamas Hygiene duldete keinen Staub - nirgends! Der musste sich also heimlich angesammelt haben. Vielleicht war er lebendig und hatte sich vor Mama versteckt …

„Sag es einfach nicht mehr!“

„Was …?“ David war noch mit seinen Gedanken beim Staub.

„Fi…! Herrgott, jetzt bringst du mich schon ganz durcheinander!“ Bei allem Schrecken wunderte sich David, dass und weshalb sein Vater so oft das Wort Gott im Munde führte, obwohl er nicht an ihn glaubte. Je mehr der Kleine von der Welt zu verstehen meinte, desto unbegreiflicher wurden ihm die Erwachsenen. Wahrscheinlich gehörten kapitale Widersprüche einfach zum Großwerden wie das Tragen von Jacketts und das Benutzen von Rasierwasser.

„Ja, dieses Wort ist furchtbar schmutzig und gemein!“

„So schmutzig wie A…loch -?“ Davids Drang, alle Dinge in einen verständlichen Zusammenhang zu bringen, war stärker als seine Furcht.

„Ach“, Papa wischte die Frage mit großer Geste fort, als handelte es sich bei dem Vergleich um eine bedauernswerte Albernheit, „das ist ein Nichts dagegen!“ Diese Aussage erschütterte David, denn allein für die einmalige Benutzung des erwähnten Schimpfwortes, und zwar als ein bloßes Zitat, hatte er vor ein paar Wochen eine dreiunddreißigminütige Standpauke von Papa ertragen müssen (das wusste er genau, weil er währenddessen auf Papas kostbare Standuhr gestarrt und Tauchen geübt hatte, indem er versuchte, die Luft länger als eine halbe Minute anzuhalten - im Kampf gegen den gemeinen Sekundenzeiger). Papa hatte leider Davids hochroten Kopf und seinen starren Blick missdeutet und den schmerzhaften Kampf gegen die Zeit für ein Zeichen von Renitenz gehalten. Die Folge war ein zweiwöchiges Fernsehverbot gewesen. Seitdem hasste David das Tauchen.

„Mein Gott, ich habe dir das alles schon mehrfach erklärt, … das zwischen einem Mann und … Ich dachte, ich hätte mich klar genug ausgedrückt!“ Papa wand sich in seinem Sessel, als hätte er Probleme mit der Verdauung. Von welcher Erklärung sprach Papa, Davids Gedanken verwirrten sich völlig und er wurde nervös, weil Papa schon wieder den lieben Gott ins Spiel brachte. „Ich weiß nicht …“, flüsterte er vorsichtshalber. „Wie -, du weißt nicht? Wirst du wieder bockig?“, polterte der Vater ungeduldig los. „Das ist das Einfachste von der Welt und völlig natürlich - die natürlichste Sache der Welt sozusagen!“

„Wie, das Ficken?“

„Verdammt nochmal! Du sollst doch dieses Wort nicht in den Mund nehmen!“

„Ficken?“

„Ja! - Nein! - Ruhe jetzt, du dummer Junge!“ Diesmal hatte Papa einen hochroten Kopf. Die Adern an seinen Schläfen traten stark hervor und seine Augen schienen im nächsten Moment aus ihren Höhlen springen zu wollen. Wieder hieb er mit aller Gewalt auf die Schreibunterlage, dass der hässliche Briefbeschwerer, den ihm David zum letzten Geburtstag geschenkt hatte, in die Luft hüpfte. Es war ein grün bemalter Tonklumpen und sollte eigentlich einen freundlichen Frosch darstellen. David aber fand, dass er eher einer tragischen Kröte ähnle. Jedes Mal, wenn er ihn erblickte, kam er ihm ein Stück hässlicher vor. Das betrübte ihn und bereitete ihm ein schlechtes Gewissen - Papa gegenüber.

Wie gesagt - und zum Glück - bekam er den misslungenen Frosch nicht oft zu Gesicht. - Bei Papas letztem Hieb auf die Tischplatte hatte er bedauert, dass der unselige Tonklumpen nicht einfach zu Boden gestürzt und in tausend Stücke zerbrochen war. Das hätte ihn von der Schande befreit und Papa vielleicht reumütig gestimmt. Doch der Frosch war nur ein paar Millimeter über den Schreibtisch gehüpft und nicht gestürzt und grinste weiter stumpfsinnig und dabei auf eine Weise traurig vor sich hin - überflüssig und allem im Wege. David seufzte.

„Aha, jetzt badet der Herr Sohn also in Selbstmitleid!“, grollte Papa. Seine Stimme klang nun wieder sicher. David schien es, als sei dieser froh darüber, vom eigentlichen Thema für einen Augenblick lassen zu können. Doch das mochte David nicht einfach hinnehmen. „Ich bin gar nich bockig!“

„Nicht heißt das!“

„Was?“

„Wie bitte heißt das!“

„Wie bitte?“

„Du schluderst! Du bist ein Sprachschluderer! Es heißt: Ich bin gar nich-t!“, und Papa betonte das T am Ende von nicht, als wollte er David mit dem T erstechen.

„Hab ich doch gesagt!“

„Hast du nicht. Du hast gesagt: Ich bin gar nich! - Gewöhn dir das ja nicht an! Wenn sich das einschleift, wirst du es nie wieder los!“

„Nicht!“ David prononcierte so scharf, dass ihm die Schneidezähne schmerzhaft in die Zungenspitze fuhren.

„Gut, geht doch!“

„Aua!“, flüsterte David kleinlaut. „Ja, aber was ist denn nun mit diesem schmutzigen Wort?“

„Was soll mit ihm sein? Es ist schmutzig und gemein und du sollst es nicht benutzen - basta!“ Es entstand eine kleine Pause, die Papa dazu nutzte, die glatte Schreibunterlage glattzustreichen. Dann hob er plötzlich - trotz seines „Basta“ - wieder an: „Woher hast du das eigentlich? Aus dem Fernsehen oder von der Straße?“ David überlegte angestrengt. Wieder missdeutete ihn sein Vater.

„Du kannst es mir ruhig sagen! Es bleibt unter uns! Du verrätst niemanden, wenn du einen Namen nennst! War es einer deiner Freunde - etwa Christian?“

„Aber der ist doch schon lange weggezogen!“ David wunderte sich über die Vergesslichkeit seines Vaters. Dann kam ihm der Gedanke, dass es sich dabei auch um pures Desinteresse an seiner kleinen Welt handeln mochte: David hatte begonnen, die Erwachsenen zu durchschauen; selbst wenn sie vorgaben, sich für die Belange der Kinder zu interessieren - sie nahmen einen nicht für voll.

„Ach ja, äh, tatsächlich?“

„Schon vor vielen, vielen Wochen -!“ David war bekümmert, fühlte sich verletzt. Immerhin war Christian sein bester Freund gewesen - gleich nach Teddy, seinem pelzigen Bruder im Geiste, den er hatte wegwerfen sollen, da er angeblich zu alt für Kuscheltiere sei. Wer bestimmte das eigentlich? - Die Erwachsenen kuschelten doch auch - miteinander! David war sich nicht ganz im Klaren darüber, ob er dieses Verhalten albern oder unappetitlich finden sollte.

„Also Christian ist es nicht gewesen?“ Wieder irritierte Papa ihn. Sinn und Zweck von Suggestivfragen erschlossen sich ihm noch nicht. Hatte er seinem Vater nicht gerade daran erinnert, dass sein bester Freund fortgezogen war - zwangsweise, um die Sache beim Namen zu nennen? - Das war auch so eine Geschichte: Eltern durften einfach entscheiden, ihr Haus, ihre Straße, ja sogar ihre Stadt zu verlassen und woanders hinzuziehen, und ihre Kinder mussten ihnen folgen, auch wenn sie den besten Freund verloren! Das kümmerte sie nicht. Und kein Kind vermochte sie daran zu hindern (das gab es nur im Film).

„Tommy …“ David sollte einen Namen nennen - bitte sehr!

„Wie?“

„Tommy hat gesagt, wenn Männer und Frauen zusammenkommen, dann freuen sie sich ganz doll und dann ficken sie bis sie kichern!“ Papa hieb mit beiden Fäusten auf den Tisch, dass der missratene Frosch umkippte. David war mehr beeindruckt als erschrocken. Fast hätte es das hässliche Ungetüm vom Tisch gefegt!

„Du sollst dieses wi-der-wär-ti-ge Wort nicht mehr aussprechen - verstanden?!“

„Ich sach ja nur, was Tommy gesacht hat!“, gab David leise, aber bestimmt zurück.

„Sag - sagt!“ Papa raufte sich die Haare. „Ich muss unbedingt mit deinem Klassenlehrer sprechen - was für eine Verwahrlosung der Sprache!“

„Klassenlehrerin!“, korrigierte David automatisch und einzig aus Wahrheitsliebe.

„Ach, jetzt will mein Herr Sohn mich auch noch verbessern, der kleine Besserwisser! Dann bring erst einmal anständige Zensuren mit nach Hause, dann kannst du deinen alten Vater korrigieren!“ Bei seinen letzten Worten hatte Papa die Hände gegen einen unsichtbaren Feind erhoben - abwehrend mit auswärts gekehrten Handflächen und zur Seite geneigtem Kopf. David war beeindruckt. Ihn imponierte diese Geste, gleichzeitig fand er sie fürchterlich - beides - es war beschämend ... Aber wieso machte Papa ihn plötzlich zum Herren und sich selbst alt? Sollte das etwa komisch sein? Erwachsenenspäße waren oft sehr seltsam und sehr anstrengend.

„Frau Lisdat, ich habe eine Klassenlehrerin und die heißt Frau Lisdat!“, ergänzte David freundlich, aber mit Nachdruck, um Papa seinen berechtigten Einwand plausibel zu machen. Der schien sich plötzlich zu erinnern. „Ach, diese Walk … diese Hochgewachsene.“

„Sie ist sehr schön und klug und … lieb!“, versuchte der Knabe seine heißgeliebte Klassenlehrerin zu verteidigen. „Ja ja, schon gut“, gab Papa unwirsch, aber leicht verunsichert zurück, „Tommy hat dir also diesen Mist beigebracht?“

„Ja.“ David war sich fast sicher, dass es dieser gewesen sein musste, zumindest hätte er es sein können, denn Tommy kannte die schlimmsten Worte und wusste von den schlimmsten Dingen. Tommy war der älteste seiner Straßenfreunde und zog ihn und die anderen Jungen mit ihrer Unwissenheit auf. Einmal hatte er David wieder und wieder in eine Ligusterhecke geschuppst und ihn dabei höhnisch grinsend gefragt: „Na, weißt‘e eigentlich, was Sex ist?“ Während David wieder und wieder versuchte, sich aus der Hecke zu befreien, hatte er kleinlaut geantwortet: „Na ja, Kinderkriegen und so -.“ Daraufhin war Tommy in lautes Gelächter ausgebrochen und hatte ihn einfach stehen gelassen wie einen kleinen Idioten. Und so fühlte sich David auch. Dennoch hegte er keinen Groll gegen den schlimmen Spaßvogel und hätte ihm nichts Böses an den Hals gewünscht.

Zudem war es so gut wie sicher, dass Tommy kein unangenehmes Nachspiel hätte befürchten müssen, falls David mit seiner Bezichtigung falsch lag. Seine Eltern hielten den großen Jungen ohnehin für grundverdorben. Auch hätten sie niemals Tommys Eltern wegen seines schlechten Einflusses auf David zur Rechenschaft gezogen, da sie nicht mit ihnen sprachen (obwohl sie nur drei Häuser von ihnen entfernt wohnten). Mama hatte einmal so etwas gesagt wie: Herr und Frau Wahrlich seien kein Umgang, worunter David sich nichts vorzustellen vermochte. Es musste etwas mit Unfreundlichkeit und Hygiene zu tun haben. Seine Eltern grüßten Wahrlichs zwar süßsäuerlich, sobald sie ihnen begegneten; damit erschöpften sich aber auch schon die Freundlichkeiten. Immer wenn David dieses süßsäuerliche Lächeln auf Mamas Gesicht bemerkte, schämte er sich für sie. Gleichzeitig bewunderte er ihre Skrupellosigkeit, mit der sie ihr Lächeln missbrauchte, dem er selbst stets vertraute.

„Das hätte ich mir ja denken können!“ Papa schüttelte den Kopf, zog dabei die buschigen Augenbrauen in die Höhe, als sei alles verloren und dies - zu seiner vollen Zufriedenheit. „Also …“ Papa machte eine Pause, und David war sich bewusst, dass jetzt eine lange, umständliche Erklärung auf ihn zukäme. Deshalb nahm er schon eine möglichst bequeme Position im Sessel ein.

„Nun zapple nicht so herum!“ David hatte seine Position gefunden. „Also …“ Oh, das würden sehr umständliche Erklärungen werden! „Ich habe dir das doch schon etliche Male erklärt!“, schob Papa rasch und unwillig zwischen seine Ankündigung und die folgende Ausführung. „Der Mann geht zur Frau …“ Papas Hände vollführten eine malerisch ausladende Bewegung. „Die Frau empfängt den Mann …“ Diesmal machten seine Hände eine einladende Bewegung, bis sie einen Winkel zueinander bildeten, wobei sich nur die Kuppen der Daumen und die Ringfingerspitzen berührten. „Die Frau nimmt den Mann auf …“ Papa war allem Anschein nach in seinem Element. „Und der Mann schenkt ihr seinen Samen.“ Huldvoll lächelnd zog er den einladenden Händewinkel zurück, bis der sanft seinen Bauch berührte. „Und die Frau gebiert … also bekommt das Kind.“ Bei diesen Worten öffneten sich seine Priesterhände wie zu einer segnenden Geste. Jetzt war Papa erlöst und lehnte sich lächelnd zurück, den Kopf leicht zur Seite geneigt - ein Bild erhöhter Selbstzufriedenheit. David überlegte kurz und legte die kleine Stirn in Falten. „Und was bedeutet dann … ficken?“

4. Kapitel

Rainer war da in etwas hineingeschliddert, ohne zu wissen wie. In was -? in seine Ehe natürlich! Aber das hätte er niemals zugeben mögen und können - nicht einmal seinem langjährigen - wenn auch wohl bedenklichen - Freund Michael, dem er in gut treuherziger Hundemanier selbst peinliche Intimitäten der drolligen Art preisgab, die jener in ausgelassener Hundemanier aufschnappte wie bunte Gummibällchen, um damit herumzutollen; nicht einmal ihm gegenüber hatte Rainer sich dieser nonchalanten und doch so treffenden Formulierung bedient. Ja, er schämte sich ihrer, denn sie verwies auf eine gefühlsmäßige Schnodderigkeit, die er durchaus verachtete. Vor lauter Scham begann er, sich selbst und seiner Umgebung die seriöse Leidensgeschichte einer gescheiterten Ehe aufzutischen, bis seine Umgebung sie glaubte.

Da er jedoch nicht nur ein guter Kerl war, sondern auch über einen guten Kern verfügte, mit anderen Worten über höchst aktive Selbstzweifel, die nur auf jede kleine Lebenslüge warteten, um sich auf sie zu stürzen und in tausend Fetzen zu zerreißen, gab es für Rainer kein Entkommen in das zuckersüße Zauberland der Selbsttäuschung und -gefälligkeit, und zurück blieben nur Jammer, Wehklage und Scham. Die Selbstzweifel vermochten zeitweise so heftig in ihm zu wüten, dass er - zunächst unbewusst - dazu überging, sie zu personifizieren. - Ein paar Wochen vor seiner Hochzeit hatte sich Rainers Bewusstsein eine Art mephistophelisches Wesen unter dem vielsagenden Namen Diabolo vorgestellt, ein smarter Bursche von glutvollem Antlitz, dessen hohe Stirn zwei zierliche Hörner schmückten. Er wolle Rainer von nun an - solange es von Nöten sei - gut geleiten, gelegentlich gängeln und gegebenenfalls geißeln.

Dann nahte der Zeitpunkt, an dem die Ehe geschlossen werden sollte, die eigentlich gar nicht hätte geschlossen werden dürfen. Der Diabolo, der sich zu diesem Anlass einen Spaß daraus machte, die rote Feuerhaut gegen einen würdevollen Talar zu vertauschen, hatte am Tag der standesamtlichen Trauung, kurz bevor Rainer sich selbst das verhängnisvolle Ja hatte sprechen hören, aus der Tiefe seiner Seele die Stimme gegen ihn erhoben - nicht nur ein moralisches Murren, sondern ein gottstrenges Grollen, das ihn der Feigheit und Verantwortungslosigkeit bezichtigte und fauchend Sühne forderte! - Doch was tun? - das Ja war gesprochen, die Karten lagen auf dem Tisch. Nun galt es, den Schaden zu begrenzen, indem man die verantwortungslose Entscheidung, die ja im eigentlichen Sinne keine Entscheidung gewesen war, mit der sühnenden Übernahme von Verantwortung für ein ehrliches Eheleben zum Guten wendete …

Wer überhaupt die Erwählte war -? Viktoria -, eine junge, altbackene Referendarin, pädagogisch etepetete und schmerzhaft eitel, sobald es ihre Person als ernstzunehmenden Teil eines ernstzunehmenden Lehrkörpers betraf. Was ihr - der eigenen Einschätzung nach - an körperlicher Ansehnlichkeit abging, glaubte sie, mit Sprödigkeit und intellektueller Wichtigtuerei wettmachen zu müssen. Sie wirkte, bis auf wenige Momente, in denen sie ihre Blasiertheit vergaß, stets beleidigt, gereizt und verdrossen. Rainer musste sich einfach in sie verlieben! Sie hätte hässlich sein können wie eine Truthenne oder unscheinbar wie ein Moorsänger, was sie übrigens und entgegen der eigenen Einschätzung nicht war. Schon bei der ersten Begegnung im Lehrerzimmer hatte sich Rainer in ihre gezierte Unnahbarkeit verliebt. - Was er an einem solchen Ort verloren hatte -? Nun, er war Lehrer für Geschichte und Erdkunde an einem privaten Gymnasium, noch dazu ein recht guter. Er unterrichtete neunte und zehnte Klassen und das tat er mit großer Hingabe.

Rainer trug stets weiße Oberhemden, Krawatten und Jacketts; dies zeichnete ihn vor den anderen männlichen Kollegen aus, die es vorzogen, sich legerer als ihre Schüler zu kleiden. In den kalten Monaten trugen sie meist dicke, farb- und formlose Pullover und im Sommer dünne, farb- und formlose T- oder Sweatshirts. Der Bequemlichkeit halber bedeckten sie ihre unteren Extremitäten - jahreszeitlich unabhängig - mit Jeans oder Hosen, die wie Jeans aussahen oder zumindest so aussehen sollten. Deshalb ist die Formulierung, Rainers Erscheinung zeichnete ihn vor den anderen aus, genaugenommen nicht ganz korrekt: eher grenzte er sich von den ihnen ab; schließlich stellten sie die ästhetische Majorität dar. Selbst der Schulleiter wirkte wie ein gewöhnlicher Lehrer, der als einziges Merkmal seiner Sonderstellung ein Jackett trug. Allerdings trug er es widerwillig, wie einen unliebsamen Dienstrock.

Rainer hatte schon das eine oder andere Mal versucht, den eigenen Stil, dessen kategorischer Zug ihm unerklärlich war und sogar etwas verdächtig erschien, aufzugeben, zumindest ihn dem allgemeinen Erscheinungsbild der Kollegen anzugleichen. Indes - er konnte seinen legeren Anblick im Spiegel nicht ertragen. Außerdem fühlte er sich in weicher, wabernder Formlosigkeit unwohl. Er bedurfte der spürbar geschnittenen Kleidung, die ihm äußeren und vielleicht auch inneren Halt verlieh. Wenn er gekonnt wie er gewollt hätte, wäre er in strammer Uniform und mit steifem Kragen zum Unterricht erschienen. Aber er konnte nicht wie er wollte, aber er mochte auch nicht wie er sollte. So legte er nach einem letzten Versuch die weichen Pullover beiseite, zog die Jeans aus und beschloss, weiterhin Oberhemd, Krawatte und Jackett den Vorzug zu geben.

Bestärkt in seinem unerklärlichen Stilzwang wurde er durch Dr. Charles Walken, einem englischen Austauschlehrer um die fünfzig, der, wie Rainer, über eine äußerst gepflegte Erscheinung verfügte. Dr. Walken, der in Reading studiert und doziert hatte, vertrat ihm gegenüber die unumstößliche Meinung, ein Mann, der die dreißig überschritten habe, sei, und dies gebiete der gute Geschmack, verpflichtet, Krawatte und Hemd zu tragen; alles andere sei Auflösung und somit indiskutabel. Das traute er sich nicht nur Rainer gegenüber zu bekennen (etwa hinter vorgehaltener Hand), nein, das gestand er auch den übrigen Kollegen auf seine charmant entwaffnende Weise, gleichgültig wie sie darauf reagieren mochten. Der kleine Kollege aus Reading vertrat seine radikalen Ansichten so selbstsicher, dass es Rainer verblüffte. Weder entschuldigte jener seine anachronistische und damit unkorrekte Kostümierung noch rechtfertigte er diese. Von der Sache selbst einmal abgesehen, imponierte Rainer Walkens Risikobereitschaft, die allem Anschein nach von einem Mut gespeist wurde, dem keine Eitelkeit zugrunde lag. Diese selbstverständliche Courage erfüllte Rainer nahezu mit Neid. Offenbarte sich hier etwa der angelsächsische Freigeist …?

Allem Anschein nach gab Dr. Walken nichts auf einen Meinungs-, dafür eine Menge auf einen Kleidungskodex - eine Ohrfeige für den gesamten gesinnungskonformen Lehrkörper, die sich das Kollegium nicht eingestehen mochte.