21,99 €

Mehr erfahren.

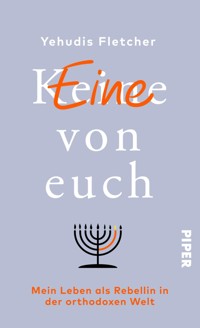

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

This is not an exit story! Schon als Kind bekommt Yehudis Fletcher stets den gleichen Satz zu hören: »Yehudis, was hast du wieder angestellt?« . In ihrer streng orthodoxen jüdischen Gemeinde fühlt sie sich oft als Außenseiterin: Sie stellt mehr Fragen, sie widersetzt sich öfter und sie wird häufiger getadelt. Als sie sexuelle Gewalt durch einen Rabbi erfährt, wird der Täter gedeckt – und sie kritisch beäugt. Doch Yehudis verfolgt selbstbestimmt ihren eigenen Weg. Sie wird zur lauten Stimme gegen Missstände und Missbrauch in der jüdisch-orthodoxen Welt und unterstützt andere in schwierigen Situationen. Über zwei Zwangsehen mit Männern hinweg erkennt sie, dass sie Frauen liebt, und steht offen zu ihrer Beziehung. Obwohl ihre Familie sich von ihr abwendet, ist sie nicht bereit, sich zu verleugnen – weder ihre Liebe noch ihre jüdische Heimat. Sie könnte gehen, aber sie bleibt. Mitreißend erzählt Yehudis Fletcher in ihrem Memoir von ihrem Kampf um Liebe, Selbstbestimmung und den Platz, der ihr zusteht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

© Piper Verlag GmbH, München 2025

Covergestaltung: FAVORITBUERO, München

Covermotiv: Shutterstock.com

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Anmerkungen

Anmerkung der Autorin

Anmerkung zur Terminologie

Prolog: Hände waschen

Eins: Hoch soll sie leben, Teil eins

Zwei: Das Wunder, du zu werden

Drei: Milzbrand

Vier: Mach dich nützlich

Fünf: Bist du lesbisch?

Sechs: Frau von Wert

Sieben: Du bist nicht tugendhaft, du bist dumm

Acht: Geschieden, verlobt

Neun: Mumsnet

Zehn: Der 149er-Bus

Elf: Hier bin ich

Zwölf: Hanna

Dreizehn: Jeden Donnerstag um achtzehn Uhr

Vierzehn: Aktivistin per Zufall

Fünfzehn: Alle, die wählen müssen

Sechzehn: Drohen, zu bleiben

Siebzehn: Die Bar-Mizwa

Achtzehn: Zurückweisung

Neunzehn: Hoch soll sie leben, Teil zwei

Zwanzig: Heim

Epilog: Sich nicht vom Fleck rühren

Danksagungen

Glossar

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Anmerkungen

Anmerkung der Autorin

Die Namen und andere Erkennungsmerkmale der Personen in diesem Buch wurden geändert, denn welches Recht habe ich, die Geschichte einer anderen Person zu erzählen? Ich kann nur meine eigene erzählen.

Anmerkung zur Terminologie

Ich verwende den Begriff Charedi, um die jüdische Konfession zu beschreiben, in der ich aufgewachsen bin. Charedi leitet sich vom hebräischen Verb lechared ab, was »zittern« bedeutet. Charedi bedeutet wörtlich »jemand, der (vor G’tt[1]) zittert«. Ich beziehe diesen Begriff immer noch auf mich, auch wenn einige behaupten würden, dass Charedi eine Reihe von Praktiken umfasst, die beispielsweise ausschließen, lesbisch zu sein oder als Frau eine Hose zu tragen. Meine Entscheidung, mich als Teil der Charedi-Gemeinschaft zu verstehen, bedeutet schlicht: Ich habe sie nie verlassen, und man kann niemanden aus der eigenen Tradition hinauswerfen.

Der Begriff Charedi wird oft synonym für »ultraorthodox« verwendet. Mir gefällt das nicht, weil damit eine Hierarchie der religiösen Praxis unterstellt wird, die impliziert, dass einige Jüdinnen und Juden bessere Jüdinnen und Juden sind als andere.

Das sind wir nicht.

Prolog: Hände waschen

הַֽ֭אֱנוֹשׁ מֵאֱל֣וֹהַ יִצְדָּ֑ק אִ֥ם מֵ֝עֹשֵׂ֗הוּ יִטְהַר־גָּֽבֶר׃

Ist wohl ein Mensch vor G’tt gerecht, ein Mann vor seinem Schöpfer rein?

Hiob 4,17

Ich war sechs Jahre alt und entschlossen, herauszufinden, ob es G’tt tatsächlich gibt.

Es war Freitagabend, das Ende der Woche und der Beginn unserer wöchentlichen Sabbatfeierlichkeiten, und ich stand frontal der Möglichkeit gegenüber, dass Er mich totschlagen würde.

Im Heiligtum im Zentrum der von meinem Vater, dem Rabbiner, geleiteten Synagoge – oder Schul, wie wir sie normalerweise nannten – befanden sich keine Gemeindemitglieder mehr, denn sie hatten ihre Abendgebete beendet und waren bereit für das Essen.

Wie jeden Freitag war nebenan, im Saal der Schul, der Tisch für das Abendessen gedeckt. Das hässliche Gebäude mit Flachdach aus den 1960er-Jahren stand im krassen Gegensatz zu den hohen Buntglasfenstern und imposanten Säulen und Bögen der eigentlichen Synagoge. Woche für Woche saßen meine Eltern an der Stirnseite der beiden hölzernen Klapptische, die zu einem breiten Rechteck zusammengeschoben worden waren, und von mir und meinen sechs Geschwistern wurde erwartet, Platz zu nehmen neben einer bunt zusammengewürfelten Gruppe von Gläubigen, die nach dem G’ttesdienst zum Essen blieben. Einige waren Stammgäste, die immer wieder kamen. Andere waren hungrige Fremde aus anderen jüdischen Gemeinden, die sich eine warme Mahlzeit wünschten.

Der Zeitpunkt des Sabbats – Schabbes für uns – wird durch den Mond bestimmt, was bedeutet, dass sich das genaue Datum seines Beginns im Laufe des Jahres verändert. Immer jedoch beginnt er an einem Freitagabend zwanzig Minuten vor Sonnenuntergang und endet eine Stunde nach Sonnenuntergang am Samstag.

Es fühlte sich immer so an, als würde sich zu Beginn des Schabbes eine Decke des Friedens über uns breiten. Für die nächsten fünfundzwanzig Stunden spielte die Welt draußen keine Rolle mehr.

Wir durften nicht Auto fahren, keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, weder schreiben noch Radio hören, nicht den Lichtschalter betätigen oder telefonieren und auch nicht die Heizung oder irgendeine andere Art von elektrischem Gerät einschalten.

Stattdessen beschäftigten wir uns mit der Familie, mit Freunden, Spiritualität und Gebet. Die Entschleunigung durchdrang alles, und auch wenn andere es für eine Einschränkung halten mochten, mir gefiel es sehr.

Was mir nicht gefiel, war der bitterkalte Synagogenraum, in den wir uns für die Dauer des Schabbes zurückzogen. Meine Mutter löste das Problem, indem sie jede Woche Schlafsäcke auf Feldbetten und dünne orange-braune Matratzen für alle neun Familienmitglieder herrichtete, weil meine kleine Schwester und ich nicht alt genug waren, um jeden Freitagabend, Samstagmorgen und Samstagabend die drei Meilen von zu Hause zur Schul hin und her zu laufen, um an den drei G’ttesdiensten teilzunehmen, die die Anwesenheit meines Vaters und unserer Familie erforderten.

Der Saal hatte kalte, polierte Holzböden, über die wir uns gegenseitig schleiften, jeweils einer von uns in einen Schlafsack gewickelt, während ein oder zwei andere am Ende zogen und drehten und dann losließen, sodass wir durch die Luft geschleudert wurden. Zum Spielen war es ein großartiger Ort, zum Schlafen aber schrecklich, und mit der Zeit wurde es mir immer lästiger, so viel Zeit dort zu verbringen. Ich hasste die Kälte. Ich hasste es, wie verdammt eiskalt das Wasser war, das in den Damentoiletten aus den Wasserhähnen kam, und ich hasste es, meine Hände an den rauen, grünen Papierhandtüchern abzutrocknen, die zwischen den Fingern zu Schlamm wurden.

Das Freitagabendessen begann mit einem Segen über dem Wein, darauf folgte ein weiterer Segen über die zwei goldenen, geflochtenen Challa-Brote, die meine Mutter jede Woche backte und die mein Vater in Scheiben schnitt und an seine Gäste am Tisch verteilte. Doch bevor man Brot aß, musste man sich die Hände waschen. Nicht mit Seife und nicht, um Sauberkeit zu gewährleisten, sondern um die rituelle Reinheit zu gewährleisten. Die Handreinigung erfolgte je nach Anlass in einem speziellen Rhythmus, der jeweils durch religiöse Gesetze vorgegeben war. Es gab viele Gründe für das Waschen in unserem religiösen Leben, aber beim Brotbrechen wurde zweimal kaltes Wasser über die rechte und zweimal über die linke Hand gegossen. Dieses Wasser durfte nicht direkt aus einem Wasserhahn kommen; wir mussten es aus einem Becher gießen, der einen glatten Rand haben und ohne Ausgussschnabel sein musste.

Was geschehen würde, wenn man das Brot mit unreinen Händen aß, wurde mir nie im Detail erklärt. Es war nur eine von unzähligen Praktiken, von denen ich wusste, wann und wie sie auszuführen waren, eine von Tausenden Regeln, die ich auswendig aufsagen konnte. Diese Regeln infrage zu stellen, kam einem Sakrileg gleich. Aber ich habe sie infrage gestellt. Ich stellte sie die ganze Zeit in meinem Kopf infrage, schon als kleines Kind, und fühlte mich dabei wie eine Sünderin. Es war ein Gefühl, mit dem ich jeden Tag kämpfte, und genau dieses Gefühl der Unwürdigkeit trieb mich dazu, meinen Plan in die Tat umzusetzen. Wenn nichts passierte, wenn der Blitz nicht einschlug, war ich vielleicht doch kein so schlimmes kleines Mädchen. Und wenn doch? Nun, ich war der Meinung, dass es sich lohnte, dieses Risiko einzugehen.

Ich beschloss, zu testen, inwieweit G’tt sich für die kleinen Handlungen interessierte, die ich ausführte, für die kleinen Anforderungen, denen ich nachkam. An diesem Abend würde ich meine Hände nicht waschen. Ich würde das Brot unrein essen.

Ich hatte jedoch ein Problem. Ich konnte nicht lügen. Selbst wenn alles mit G’tt glattginge und er mich nicht totschlüge, würde meine Mutter es vielleicht tun, denn so gewiss, wie das Wasser, das aus diesen Toilettenhähnen kam, unter vier Grad Celsius haben würde, so sicher würde meine Mutter jeden von uns bei jeder Mahlzeit fragen: »Hände gewaschen?«

G’tt herauszufordern schien mir nichts auszumachen, aber meine Mutter anzulügen, widersprach meinem moralischen Kompass. Ich konnte sie einfach nicht anlügen. Also beschloss ich, mir die Hände zu waschen. Ich würde es aber in einer Fisher-Price-Spielzeugküche tun, deren schmutziges weißes Plastikspülbecken, abblätternde Fensterrahmen und Telefonhalterung ohne Spielzeugtelefon mir als List dienen würden. Ich würde mich unter dem vermeintlichen Wasserhahn »waschen«: für mich als Kind real und gerade ausreichend ritualisiert, um meiner Mutter zuzunicken: »Ja, ich habe mir die Hände gewaschen.«

Ich war zuversichtlich, dass mein Plan klappen würde, da man zwischen dem Händewaschen und dem Verzehren der Challa nicht sprechen durfte – ein Zeichen von Respekt gegenüber dem Brot und damit auch G’ttes Versorgung mit Nahrung. Jede durch Sprechen verursachte Verzögerung würde das Händewaschen ungültig machen. Ich musste mir also keine Sorgen machen, dass ich stottern oder rot werden könnte, wenn ich meine Halbwahrheit von mir gab.

Ich ging in meinem Kopf die Logistik durch. Die Spielzeugküche befand sich eine Etage über dem Hauptsaal, im Kinderzimmer, das unter der Woche mein Klassenzimmer war, am Ende des langen Korridors, der vom oberen Treppenende ausging. Ich stand da und schaute zu meiner Mutter auf, die sich in ihrem Stuhl ausruhte und diesen friedlichen Moment genoss, ehe die Gemeinde vom Gebet zurückkehrte. Das war meine Chance.

Ich musste nur noch herausfinden, ob meine Mutter mich liebte, und mir klarmachen, was ich verlieren würde, ehe ich etwas tat, was sie niederschmetternd finden würde.

»Mama«, sagte ich und schlich mich heran, wobei meine Schuhe auf dem polierten Boden quietschten.

Mama war still, ihr Gebetbuch lag offen in ihren Händen, ihre Augen waren fast geschlossen. Sie sah wunderschön aus.

»Mama«, wiederholte ich, fast wie eine Frage.

Diesmal öffnete sie die Augen. Zornige Augen. Bedauern stieg in meiner Kehle auf. Sie schrie nicht, es war eher ein Stöhnen, ein Ächzen zu dem G’tt, der ihre Gebete erhört hatte, als sie um Kinder bat, sie aber auch immer wieder daran erinnerte, wie dankbar sie für sie sein sollte.

Meine Mutter hatte ihren eigenen Ablauf der Dinge. Die Pause, bevor sie der Familie, den Gemeindemitgliedern und den Fremden das Essen reichte, was sie immer mit erstaunlicher Leichtigkeit tat, war ein Augenblick der Gemütsruhe. Woche für Woche zog sie in dieser Zeit die schwarzen Pantoletten aus, die sie und jede andere religiöse jüdische Frau ihres Alters trug – mit einem so kleinen Keilabsatz, dass er überhaupt keinen Sinn ergab –, und setzte sich auf den einzigen Sessel, den mein Vater für sie bereitgestellt hatte. Sie hielt ihr kleines Gebetbuch in der Hand, aus dem sie manchmal betete, und wärmte ihre bestrumpften Füße an einem der vielen Gasheizkörper, die den Raum nicht vor der beißenden Kälte schützen konnten. In diesen Augenblicken sah ich meine Mutter als Königin, gelassen und eingehüllt in eine Wolke aus Wärme und Gebet. Ich wünschte mir dieses Maß an Wissen und Gewissheit, die sie in ihrem Glauben hatte. Ich musste sie auch haben.

»Kannst du mich nicht fünf Minuten in Ruhe lassen?«, kam ihre müde, enttäuschende, wenn auch nicht ganz überraschende Antwort. Ich ließ sie in Ruhe und machte weiter.

Jeden Augenblick würde mein Vater mit seinen Gläubigen aus der Schul zurückkommen, und meine Gelegenheit würde sich bald einstellen. Noch einmal schaute ich auf meine strahlende Mutter, die immer noch an derselben Stelle saß, und folgte dem Flur im Erdgeschoss, vorbei an den kalten Damentoiletten, lief die Treppe hinauf, an der Hochzeitssuite oben vorbei und den Korridor hinunter ganz bis zum Ende. Ich erreichte die hölzerne Klassenzimmertür mit den Fenstern aus kreuz und quer verlaufendem bruchfestem Glas, durch das ich, weil zu klein, nicht richtig hindurchsehen konnte. Ich drückte die Klinke hinunter und öffnete die Tür zum Zimmer, einem schwarzen Abgrund voller Spielzeug, der mir zwar vertraut war, aber in der Dunkelheit unheimlich wirkte. Nur ein Nachtlicht im Flur warf einen schwachen Lichtstrahl durch die trübe Glasscheibe. Ich stolperte über die Gummikante der Matte, auf der ich im Unterricht mit meinen Klassenkameradinnen im Kreis saß, und fing mich wieder, wobei ich meinen Schatten an der Wand bemerkte. Dadurch fühlte ich mich weniger allein. Ich war mir der Uhr an der Wand sehr bewusst, die schneller und lauter tickte, als ich sie je zuvor gehört hatte.

Unten konnte ich die Gruppe hören, die vom Gebet zurückkehrte, und stellte mir vor, wie die Ruhe meiner Mutter ein Ende fand. Ich wusste, dass mein Vater uns alle bald zum Kiddusch rufen würde, dem Gebet, das über dem Wein gesprochen wird. Ich musste bis dahin unten auf meinem Platz sein, was bedeutete, dass ich vielleicht zwei Minuten Zeit hatte, um meine Aufgabe zu erfüllen. Nach dem Wein, wenn alle anderen ihre Hände waschen gingen, würde ich herumschlendern, als würde ich es ihnen gleichtun, und dann wie sie zu meinem Platz zurückkehren.

Im Klassenzimmer tastete ich mich durch die Dunkelheit voran, wieder quietschten meine Schuhe, als ich sie über die Fliesen schob, um nicht zu stolpern. Mein Kopf schmerzte. Ich bewegte meine kleinen Finger vor mir und schob meine Brille auf der Nase nach oben, dann krempelte ich meine Ärmel hoch, um sie vor dem Spielwasser trocken zu halten, das gleich aus den Spielhähnen strömen würde. Ich drehte sie beide voll auf und stellte mir vor, wie das Wasser kräftig herausschoss. Kurz hielt ich inne, weil es keinen Becher ohne Ausgussschnabel gab, aber ich hatte keine Zeit zu verlieren. Ich kam ohne zurecht und bewegte beide Hände unter dem Wasserstrahl aus Nichts. Zweimal mit der rechten Hand, zweimal mit der linken.

Als ich einen Schritt zurücktrat, stand die Luft um mich herum still. In mir rauschte die Ungeheuerlichkeit der Sünde, die ich gerade beging. Ich konnte die Hitze meines Blutes spüren, das durch meinen Körper pumpte. Ich drehte mich um, rannte aus dem Kinderzimmer, ließ die Tür weit offen und stürmte durch den Korridor zurück. Ich huschte in den Saal und verlangsamte beim Eintreten mein Tempo. Ich konnte mein Herz schlagen hören und fragte mich, ob auch die anderen es hören konnten. Meine Mutter hatte nicht bemerkt, dass ich fort gewesen war, und mein Vater, den es danach drängte, anzufangen, bedeutete mir, mich hinzusetzen. Wortlos. Ich fand einen Platz weit weg von ihm.

Ich war stolz auf meine Schlauheit. Tatsächlich drohte sich sogar ein Lächeln auf meinem Gesicht auszubreiten. Mein Experiment sollte meine Angst vor G’tt auf die Probe stellen und sie zu einem natürlichen Ende bringen. In meiner Familie wurde G’tt nicht nur verehrt, Er war die Grundlage für alles, was wir taten. G’tt war kein Glaubenssystem, Er war der Rhythmus unseres Heims, unseres Lebens. Ich hatte gelernt, dass mein Glück nur daran gemessen wurde, ob G’tt mit mir zufrieden war. Meine eigenen Erfahrungen oder Gefühle waren unerheblich. G’tt war der ultimative Elternteil, dessen Anerkennung ich brauchte. Da G’tt jedoch theoretisch war, konnte ich mir auch, wenn nötig, Seine Reaktionen und Seine Zustimmung vorstellen, wenn ich mich allein mit ihm unterhielt. Mit meiner Fisher-Price-Mutprobe hatte ich eine Grauzone gefunden, in der ich mir Seine Billigung vorstellen konnte.

Meine größte Sorge galt nun meinen Eltern. Wenn sie mich erwischten oder meine Geschwister es ihnen erzählten, müsste ich meine Halbwahrheit gestehen, und das machte mir Angst.

Als ich mich an den Tisch setzte, war ich mir sicher, dass ich jederzeit zur Rede gestellt werden konnte. Hatte ich mich etwas verspätet? Hatte ich ein bisschen zu lange gebraucht? Ich stellte mir vor, wie mein Vater meine List durchschauen und mich vor allen für eine Sünde bloßstellen würde, die ich nicht einmal zu Ende gebracht hatte. Würde er mich hungrig und frierend von seinem Tisch verbannen? Oder würde er, schlimmer noch, meine Sünde überhaupt nicht ernst nehmen, als würde es auf mich, die ich zu klein und unbedeutend war, überhaupt nicht ankommen?

Ich stellte mir vor, wie der alles sehende, allwissende G’tt mich bloßstellen würde, wie er den Boden unter meinem Sitz öffnen, mich verschlucken und zerstören würde. Meine eigene Auffälligkeit war mir unangenehm bewusst. Ich spürte, wie sich mein Gesäß auf dem Stuhl bewegte, dessen schwarze Vinylbespannung ein leichtes Furzgeräusch erzeugte, wenn jemand sich hinsetzte. Ich war mir sicher, dass mein Vater gemerkt hatte, dass etwas nicht stimmte, als er mir das Zeichen gab, mich zu setzen. Ich weiß nicht, was er dachte, dass ich getan hatte, aber sein Blick machte mich nervös. Es wäre so einfach gewesen, nachzugeben, aufzustehen und beschämt davonzulaufen wie ein Kind. Aber ich wollte bleiben. Ich wollte glauben.

Bewaffnet mit meiner Halbwahrheit, meiner Halblüge, hörte ich ihm zu, wie er den Wein segnete, G’tt dankte und dann alle hinausführte, damit sie sich die Hände unter dem eisigen Wasser wuschen – in den Herren- und in den Damentoiletten, in den riesigen Waschbecken in der Industrieküche oder in dem kleinen Aluminiumbecken im Schrank des Hausmeisters. Alle zerstreuten sich in unterschiedliche Richtungen. Niemand schenkte mir auch in den besten Zeiten viel Aufmerksamkeit; an diesem Abend war ich ausnahmsweise einmal dankbar für meine Unsichtbarkeit. Ich passte auf und kehrte zum Tisch zurück, setzte mich neben alle anderen und war bereit, meine Sünde zu Ende zu bringen.

Jeder Augenblick, der verging, war eine Ewigkeit. Mein Vater nahm als Letzter seinen Platz ein. Stille. Er deckte die beiden geflochtenen Brote, golden von der Eimischung, mit der sie bestrichen waren, ab und hob beide an. Er sprach den Segen mit geschlossenen Augen, um zu verhindern, dass er beim Gebet etwas Unanständiges sah: »Gesegnet seist Du, G’tt, unser G’tt, König des Universums, der das Brot aus der Erde hervorbringt.«

Er begann zu schneiden – das rechte Brot vor dem linken, denn der Talmud, der Kanon der rabbinischen Lehren, die uns sagen, wie wir nach dem zentralen Text des Judentums, der Tora, zu leben haben, sagt uns, dass wir es so tun sollen –, und zwar auf seine eigenwillige Art, die mich schon damals ziemlich auf die Palme trieb. Immer noch sprach niemand. Meine Mutter liebte diese Zeit – die einzige Zeit, in der sie nicht gestört wurde. Ich glaube, mein Vater verlängerte sie für sie. Die Stille füllte meine Ohren überall dort, wo mein pochender Herzschlag noch Raum ließ. Der Brotkorb wurde am Tisch herumgereicht, zuerst an meine Mutter, dann an die Gäste, dann an die Kinder, in der Reihenfolge ihres Alters.

Ich saß als Zweitjüngste am Tisch neben meinen fünf älteren Geschwistern: Miriam und Dov Ber, den Zwillingen, einem Mädchen und einem Jungen im Alter von fünfzehn Jahren; meiner Schwester Lea und meinem Bruder Schmuel, die sieben und sechs Jahre älter waren als ich; unserem Bruder Elchanan, der damals neun Jahre alt war; dann gab es mich, die Sechsjährige, und meine kleine Schwester Debora, die drei war. Ich hielt meine Scheibe in der Hand und war mir bewusst, dass ich das Brot so schnell wie möglich essen sollte, um Verzögerungen und Respektlosigkeit zu vermeiden, da meine roten Wangen und mein rotes linkes Ohr mich verrieten. Ich wusste nicht, wer es erraten oder wer es sehen würde, weil ich verzweifelt versuchte, keinen Augenkontakt aufzunehmen. Was es bedeutete, meine Eltern herauszufordern, geschweige denn G’tt, war mir nicht bewusst, und die unbestimmte Möglichkeit, eine schreckliche biblische Strafe zu erhalten, war für mich genauso real wie die Zeichnungen, die ich ausmalte, in denen Männer in den Geschichten des Alten Testaments für ihre irreligiösen Handlungen vom Erdboden verschluckt oder vom Feuer aufgezehrt werden.

Mein Moment der Wahrheit war gekommen. Mohnsamen fielen aus der Brotkruste, als ich das Brot zum Mund führte. Ich kratzte sie mit den Zähnen ab, aber ich biss nicht hinein, noch nicht. Bis zu meinem ersten Bissen blieb meine Sünde unvollständig. Die Samen fühlten sich auf meiner Zunge rau an. Ich drückte meine Zähne auf beiden Seiten meiner Scheibe zusammen, biss hinein und zwang ein kleines Stück des teigigen Inneren in meinen Mund, vorbei an dem Kloß in meinem Hals. Meine Knie verkrampften sich, und ich riss mich hoch, um zu schlucken. Nichts passierte.

Ich nahm einen weiteren Bissen. Nichts. Und noch einen. Immer noch nichts.

Ich konnte hören, wie mein Vater mit unseren Gästen über den Wochenabschnitt aus der Tora sprach und ihnen die Bedeutung der Bibelstelle erläuterte, die er am nächsten Tag in der Synagoge vorlesen würde. Dann sah ich, wie meine Mutter Scheiben von Gefilte Fisch verteilte, ein Gericht aus pochiertem Schellfisch und Wittling, mit Klecksen des Lieblingsgerichts unserer Familie, Avocadopüree mit gekochten Eiern und Knoblauch. Sie hatte einen grünen Salat auf den Tisch gestellt und Schüsseln mit Mayonnaise und Chrein – einer Soße aus Meerrettich und Roter Bete –, um die sich meine Brüder stritten. Es war wie an jedem anderen Freitagabend. Niemand wusste etwas.

Ich hatte Brot mit unsauberen Händen gegessen, und nichts hatte sich geändert. Jetzt war ich unbesiegbar. Die Verbotsschichten fielen ab und wurden durch etwas ersetzt, das sich für mich als Sechsjährige wie eine unendliche Möglichkeit und Chance anfühlte. Ich hatte gerade erst mit der Schule begonnen, aber ich wusste schon, dass man rebellieren konnte – genau dort, wo ich saß.

Eins: Hoch soll sie leben, Teil eins

אִ֭וֶּלֶת קְשׁוּרָ֣ה בְלֶב־נָ֑עַר שֵׁ֥בֶט מ֝וּסָ֗ר יַרְחִיקֶ֥נָּה מִמֶּֽנּוּ׃

Steckt Torheit im Herzen des Knaben, die Rute der Zucht vertreibt sie daraus.

Sprüche 22,15

Meine Entstehungsgeschichte begann damit, dass ich meine Mutter fast umgebracht hätte. Zumindest hat sie mir oft erzählt, wie sie bei meiner Geburt am 28. August 1987 im Rutherglen Maternity Hospital in der Stonelaw Road in South Lanarkshire fast gestorben wäre.

Ich war ein dickes, rosiges Baby, das in ein Haus mit drei Schlafzimmern, einer Sandsteinterrasse und einer angebauten Küche, die nach hinten abfiel, gebracht wurde. Ich teilte mein Zuhause mit meinen Eltern, fünf älteren Geschwistern und einem ständigen Strom von Gemeindemitgliedern meines Vaters.

Babys werden natürlich vollkommen und frei von Sünde geboren. Aber meine Familie glaubte an die orthodoxe Lehre, die besagt, dass, sobald ein Mensch, selbst ein Neugeborenes, schläft, ein Sechzigstel seiner Seele den Körper verlässt und beim Aufwachen die Unreinheit des Todes zwischen seinen Fingern ruht. Das bedeutet, dass ich noch keinen Tag alt gewesen war, als mein Vater seine weißen Hemdmanschetten hochkrempelte, mich unter den Arm klemmte und meine kleinen, von der neuen Erfahrung der Geburt noch durchscheinenden Fäustchen zum ersten Mal über dem kleinen Porzellanwaschbecken auf der Krankenstation wusch.

Sie gaben mir den Namen Yehudis, hebräisch für Judit, gefolgt vom zweiten Namen Gittel, was auf Jiddisch »gut« bedeutet. Wir sprachen nicht den alten europäischen Dialekt, aber meine Mutter war, wie andere extrem orthodoxe Juden auch, diesbezüglich nostalgisch. Meine Brüder nannten mich Little Gittel. Wenn meine Mutter mit mir zufrieden war, nannte sie mich Judy Trudy. Wenn ihr mein Verhalten nicht gefiel, war ich Dirty Girty. Oft sprach sie über mich, nicht zu mir.

Als kleines Mädchen war ich das perfekte Abbild einer orthodoxen jüdischen Kindheit. Ich trug Polyesterkleider mit blickdichten Strumpfhosen, die von zu viel Waschen fusselig geworden waren, und kein Zentimeter meines Fleisches, der über meine Ellbogen oder mein Schlüsselbein hinausging, war dem sündigen männlichen Blick ausgesetzt, selbst als ich ein kleines Mädchen war nicht. Ich hatte unbeholfen wirkende, große Vorderzähne, einen kräftigen kleinen Körper und eine hellblaue Plastikbrille mit winzigen weißen Streifen, die ich seit meinem dritten Lebensjahr trug. Mein Haar fiel mir in groben semitischen Locken vom Kopf, kastanienbraun mit einem schweren, widerspenstigen Pony, den meine Mutter selbst schnitt, während ich in der Badewanne stand, wobei sie ein Stück Tesafilm über meinen Augenbrauen als Wasserwaage verwendete.

Was jedoch meine Persönlichkeit anging, so war ich eine alte Seele, die Verantwortung direkt und eindringlich erlebte, weil mein Wert und meine Nützlichkeit innerhalb meiner großen Familie davon abhingen. Die sieben Geschwister des Fletcher-Haushalts wurden in zwei Gruppen aufgeteilt: die älteren fünf, die innerhalb von fünf Jahren geboren wurden, und die jüngeren zwei, ich und Debora. So war ich die Älteste der Kleinen; eine De-facto-Anführerin, von der erwartet wurde, dass sie Debora alles gab, was sie haben wollte, nie mit ihr stritt und immer nachgab. Mir wurden nie die Privilegien gewährt, die man als Nesthäkchen der Familie genießt. Unsere Familie nannte mich »Professorin im Taschenformat« und Debora die »Mundgerechte«. Sie lachten über Deboras Witze, meine jedoch wurden als altklug und nervig abgetan. Wenn Debora weinte, kümmerte sich meine Mutter um sie. Wenn ich weinte, sagte sie: »Dreh den Wasserhahn zu!«

Meine Familie wusste nicht wirklich, was sie mit mir anfangen sollte. Ich war nicht respektlos oder unverblümt genug, um bestraft zu werden, mein Verhalten war aber auch nicht sittsam, wie man es von einem orthodoxen jüdischen Mädchen erwartete. Aus diesem Grund wurde ich abwechselnd ignoriert und zurechtgewiesen.

Manchmal hatte ich es satt, zu schweigen. An einem Freitagabend, als ich sieben Jahre alt war und die Gäste ihr gekochtes Hühnchen verzehrten, hörte ich zu, wie die Erwachsenen über die Rolle von Frauen im Judentum diskutierten. Unsere Gäste meinten, dass man Frauen gering schätzen würde, und meine Mutter stammelte eine Rechtfertigung. Ich mischte mich in das Gespräch ein.

»Mr Howard«, meldete ich mich zu Wort. »Wenn Sie das sagen, dann ignorieren Sie die Leistungen von Frauen wie Berurja und Debora.« Berurja war eine Weise, die in der Antike zusammen mit den Männern die Tora studierte; Debora war eine Prophetin. Beiden eiferte ich nach, hätte aber am finsteren Blick meines Vaters erkennen müssen, dass er es nicht billigte, wenn ich mich in das Gespräch von Erwachsenen einmischte.

Als ich aufwuchs, bestand meine Welt aus meinem Zuhause, der Schul und der Schule, wobei die beiden letzteren sich im selben Gebäude befanden. An manchen Donnerstagabenden packte Mama gekochte Eier und gebratene Fischbällchen ein, damit wir als besonderen Hochgenuss unser Abendessen im örtlichen Park einnehmen konnten, und gelegentlich gab es zu besonderen Anlässen einen Ausflug zu einem Schloss. Ansonsten blieb meine Welt eher klein.

Das Haus war der Herrschaftsbereich meiner Mutter. Wie andere religiöse Frauen trug sie den Scheitel – eine Perücke, die ihre Sittsamkeit bewahrte und ihr echtes Haar sorgfältig vor den Augen aller Männer außer ihrem Ehemann verbarg. Ihr Haar war kurz, brünett und im Pagenstil geschnitten. Aber weder meine Mutter noch mein Vater waren in einem so religiösen Haus aufgewachsen wie dem, das sie jetzt führten. Sie stammten aus koscheren, jüdischen Haushalten, in denen die Einhaltung der Regeln eher kulturell als vorgeschrieben war: Schabbes-Essen am Freitagabend, aber Fußball am Samstagnachmittag. Papa hatte nicht studiert, doch Mama hatte einen Abschluss als Englischlehrerin. Beide fanden erst, nachdem sie Anfang zwanzig waren und ein Auslandsjahr in Israel verbracht hatten, zu ihrer strengeren Orthodoxie. Sie beschlossen, ihre eigene Familie in einer kleinen, malerischen Gemeinde großzuziehen, die der extremsten Auslegung des jüdischen Rechts folgte, und trachteten danach, uns vor säkularen Einflüssen abzuschirmen. Zu diesen Einflüssen gehörten die liberaleren jüdischen Familien, die in unserer Nähe wohnten, auch die, die mein Vater betreute und die ein freieres und weniger strenges Leben führten als wir.

Unser Haus hatte immer einen hefigen Geruch, der vom häufigen Brotbacken durch meine Mutter herrührte, einschließlich ihrer Challa-Brote am Freitagabend. In ruhigen Zeiten konnte man aus der Küche das Summen von Radio 4 hören, eine der wenigen weltlichen Unterhaltungen, die sie sich genehmigte. Wenn sie glücklich war, sang sie die Titelmelodie von The Archers und erfand dabei einen Strom von Nonsens-Texten, während sie den Teig für das Brot knetete, das sie für unsere Sandwiches fürs Mittagessen bereitete.

Meine Mutter kochte auch anderes Essen, aber Brot war unser Grundnahrungsmittel, ein Genuss, wenn es warm aus dem Ofen kam. Wir neun lebten von dem Gehalt eines Rabbiners und waren, was man als »arme Mittelschicht« bezeichnen könnte: Wir hatten Stabilität, besaßen ein Haus und ein Auto, aber alles war abgenutzt, und die Essensportionen wurden sorgfältig berechnet. Es muss für meine Mutter anstrengend gewesen sein, alles so mager zu verteilen, und ihre Müdigkeit war nicht zu übersehen. Ihre Stirn war ständig in Falten gelegt. Normalerweise aßen wir eine warme Mahlzeit am Tag; der Rest bestand entweder aus Weetabix-Keksen oder Brot, das zweimal in der Woche von Proteinen begleitet wurde: einem Rollmops-Hering oder einer dünnen Scheibe Cheddarkäse pro Kind. Diese ziemlich eintönige Ernährung bedeutete, dass ich für den Käse lebte. An den anderen Tagen gab es die Würzpaste Marmite, Erdnussbutter (salz- und zuckerfrei), Marmelade, Sonnenblumenbutter oder Margarine und ihre ewig gleiche, zu wenig gesalzene Gemüsesuppe, die am Montag gekocht und bis Donnerstag aufgewärmt wurde. Der Verzehr dieser Suppe fühlte sich wie eine Niederlage an, weshalb ich sie verweigerte.

Bananen waren täglich verfügbar und wurden uns nahegelegt, aber immer halbiert, sodass wir jemand finden mussten, mit dem wir sie teilten. Mama aß oft Ryvita-Cracker und benutzte ihren Bananenstumpf, um die Krümel aufzusammeln. Wenn ich sie fragen hörte: »Möchte jemand eine Banane mit mir teilen?«, ergriff ich die Chance für einen zärtlichen gemeinsamen Augenblick. Auswärts aßen wir nie – nirgendwo in Glasgow war es koscher genug. Nur am Schabbes, wenn wir unsere Synagogengäste empfingen, wurde etwas mehr geschlemmt. Den Freitag verbrachte meine Mutter damit, Hähnchen zu kochen, und füllte riesige Tupperbehälter mit warmer, hausgemachter Hühnersuppe, die vor Fettblasen nur so glitzerte. Diese stapelte sie in den Fußraum des kupferbraunen Space Cruiser meines Vaters, der sie dann zur Synagoge transportierte.

Ich teilte mir ein Zimmer mit meinen älteren Schwestern Miriam und Lea. Lea war sieben Jahre älter als ich und zu beschäftigt, um mich überhaupt wahrzunehmen. Sie verbrachte die meiste Zeit damit, alles nur Erdenkliche zu tun, um sich die Gunst unserer Mutter zu sichern. Miriam hingegen, das älteste Kind und das Mädchen des Zwillingspaars, stritt sich mit Mama. Zwischen Miriam und mir lagen neun Jahre; wir hatten beide dunkles Haar und eine große Klappe. Trotz des Altersunterschieds war sie meine Verbündete und ich ihre. Aber abgesehen davon fühlte ich mich in unserer Familie ungeliebt. Meine Mutter sagte mir zwar, dass sie mich liebte, aber das zeigte sich selten in Taten. Ich war immer auf der Suche danach – nach Liebe – und verriet mich selbst, um sie mir als Anerkennung zu verdienen, wenn schon nicht als echte Zuneigung.

An uns alle wurden religiöse Anforderungen gestellt, und es gab unterschiedliche Regeln für Mädchen und Jungen, die in ein kompliziertes System einflossen, das vorschrieb, wie wir uns in jedem wachen Augenblick verhalten sollten. Miriam war fromm, wie man es von ihr erwartete, aber wir hatten beide ein tiefes Bedürfnis nach Gerechtigkeit und ein gemeinsames Verständnis von der Welt als Abenteuer. Ich verließ mich darauf, dass sie mich bemutterte und auf eine Weise wertschätzte, wie andere es nicht taten, und dafür verehrte ich sie.

Es war mein Vater, der sich am meisten um meine praktischen Bedürfnisse kümmerte. Als ich noch sehr klein war, war er es – ein schlanker, großer Mann mit einem vollen, kurzen, dunkelbraunen Bart und der Alltagsuniform eines Rabbiners aus schwarzem Anzug, dünner, dunkler Krawatte und weißem Hemd –, der mir die Haare bürstete, die Zähne putzte und mich bettfertig machte. Bei diesen Verrichtungen sprach er eigentlich nie mit mir, aber er sang lustige Lieder über das Einhalten der Gebote oder die Vorbereitung auf die heiligen Tage, die zu Melodien wie Jingle Bells oder Fußballsprechchören gesungen wurden, die wir natürlich noch nie gehört hatten. »Glory, glory, Geschirr gespült gar flink/Wir alle folgen Mamas Wink.«

Dienstags gab Papa in unserem Esszimmer einen Tora-Kurs für die Männer aus der Gegend. Ich klopfte an die Tür und durfte eintreten. In meinem blassblauen, langärmeligen, schlichten Nachthemd sagte ich Gute Nacht und gab ihm einen Kuss, obwohl er selbst mich nie küsste. Nur einmal in der Woche küsste er mich auf den Kopf, nachdem er den Kindersegen über mich gesprochen hatte. »Mögest du wie Sara, Rebekka, Rachel und Lea sein«, flüsterte er, hielt seine Hände nacheinander wie ein Schutzdach über seine Töchter und bat G’tt, unsere Zukunft als Ehefrauen und Mütter zu sichern, wie bei unseren biblischen Ahnfrauen.

Manchmal, wenn meine Mutter beschäftigt war, begleitete ich ihn zur Synagoge, wo wir durch das riesige, gewölbte und von römischen Säulen gestützte Tor ins Foyer traten. Die Synagoge war ein imposanter und natürlich heiliger Anblick. Mit ihren romanischen rosafarbenen Ziegeln, dem gewölbten Atrium und der hohen Doppeltür war sie ehrfurchtgebietend. Ursprünglich war sie einer großen barocken Schul in Amsterdam nachempfunden und wurde um die Jahrhundertwende erbaut, als die Anglojuden beschlossen, dass sie solche prächtigen G’tteshäuser benötigten. Im Inneren gab es Platz für Hunderte Menschen, aber bei den meisten G’ttesdiensten waren nur etwa zwanzig Mitglieder unserer Provinzgemeinde anwesend.

Wenn niemand in der Nähe war, nahm mich mein Vater in den Gebetsraum mit, in das Heiligtum, wo er von der erhöhten Plattform in der Mitte, der Bima, die G’ttesdienste leitete. Als Mädchen durfte ich eigentlich nicht dort sein, vor allem nicht während der Gebetszeit. Es war ein Ort für Männer, prächtig mit marineblauen Samtsitzen und vergoldeten Verzierungen. Frauen beteten auf dem Balkon darüber und beobachteten von ihren Sitzen aus das Geschehen, getrennt von den Männern, die sie sonst von ihrem Gebet ablenken könnten. Während der G’ttesdienste saß ich neben meiner Mutter und schaute auf die Männer hinunter, unschlüssig, ob ich mich glücklich schätzen sollte, nicht aufzutreten, zu singen und zur Schau gestellt zu werden, oder verärgert, weil ich von den wichtigen Vorgängen ausgeschlossen war. Meiner Mutter war das alles recht – sie saß dort, wo sie mit meinem Vater Blickkontakt aufnehmen konnte, wenn er einen Vers vorlas, den beide für bedeutsam oder lustig hielten.

Die gelegentliche stillschweigende Erlaubnis meines Vaters, den Gebetsraum zu betreten, reichte nicht aus, um meinen Wunsch nach Zugehörigkeit zu stillen. Bei jeder Gelegenheit – wenn er im Büro einen Anruf entgegennahm oder sich um andere Angelegenheiten kümmern musste – schlich ich dorthin und schüttete mein Herz aus. Ich stand vor dem reich verzierten Marmorschrein, der zwölf Meter hohen heiligen Enklave am Ende der Schul, in der die Torarollen aufbewahrt wurden, und drückte meine Hände gegen den Samtvorhang, den nur Männer berühren durften – er war majestätisch, wie das Inventar in einem Märchenschloss. Wenn mein Vater mich erwischte, nahm er an, dass ich spielte. Aber ich betete. Ich suchte verzweifelt nach Antworten auf die vielen Fragen, die ich zu meinem Leben hatte, das für andere fest gefügt und voller Regeln erschien, sich für mich aber so ungewiss anfühlte; ich suchte nach Erklärungen, die die Frustrationen, die ich zu Hause empfand, möglicherweise lindern konnten; nach Liebe. Dieser Ort war für mich das Zentrum der Macht, und dort wollte ich sein. Wenn ich nur mehr Zeit hätte, konnte vielleicht meine Seite der Geschichte erhört werden.

»G’tt hört immer zu, Yehudis Gittel«, sagte meine Mutter immer, wenn sie meinen Ehrgeiz, mehr zu begreifen, wahrnahm. »Manchmal lautet die Antwort ›nein‹. Du musst bereit sein, das zu hören.«

Wenn meine Gebete nicht erhört wurden, weinte ich. Ich weinte über die Ungerechtigkeit, die ein kleines Mädchen empfindet – wenn Debora ein größeres Stück Käse bekam oder wenn meine Mutter mich rügte. Ich weinte auch, weil niemand meine Fragen zur Bibel beantwortete. Wie konnte es für die Matriarchin Rebekka in Ordnung sein, im Alter von drei Jahren verheiratet zu werden? Wie konnte sie schwere Wasserkrüge heben und all diese Kamele allein füttern? Niemand nahm meine Fragen ernst. Tatsächlich hörte ich meine Eltern oft predigen, dass religiöse Fragen eindeutig von Menschen gemacht seien. Es gab Antworten auf alles, und ich musste nur akzeptieren, dass die, die sie gaben, die richtigen waren.

In den seltenen Fällen, in denen sie Fragen beantworteten, befriedigten mich ihre Antworten nicht.

»Ich leide«, sagte ich meiner Mutter.

»Ich bete für dich«, antwortete sie.

»Aber G’tt erhört deine Gebete nicht, Mama. Ich leide immer noch.« Ich weinte noch mehr.

Ich bat G’tt in diesem Bereich um viele Dinge. Er sagte immer Nein.

Die Synagoge war eine Erweiterung unseres Zuhauses. Dort verbrachte ich jeden Tag von neun bis sechzehn Uhr im eiskalten Klassenzimmer über dem Saal, inmitten des Geruchs von Reinigungsmitteln und Wachsmalstiften. Es gab kaum zwanzig Schüler – nur mich und meine Geschwister und eine Handvoll anderer Kinder aus der Gegend, die wie wir zu religiös für die örtlichen staatlichen Schulen waren. Selbst die einzige jüdische Schule in der Gegend galt als zu lasch für die Standards unserer Familie. Unsere Schulleiterin, Mrs Silver, war eine große, dünne Frau mit einer synthetischen, drahtigen schwarzen Perücke und der allerweichsten Haut. Mrs Silver trug dicke beige Strumpfhosen unter Sandalen, egal bei welchem Wetter, und brachte uns Mädchen bei, genau wie die Jungen Toraverse zu lesen und vorzulesen, eine Seltenheit an einer so orthodoxen Schule. Im Nachhinein verstand ich, dass sie eine der ersten orthodoxen jüdischen Feministinnen war, die ich kennengelernt hatte. Wir fuhren nicht mit dem Bus zur Schule. Meine Mutter unterrichtete die Mädchen in Englisch und mein Vater die älteren Jungen im Talmud, dem jüdischen Gesetz, sodass wir mit ihm im Space Cruiser dorthin fuhren, während andere Schüler und Schülerinnen vom klapprigen blauen Sechzehnsitzer-Minibus abgeholt wurden, den meine Mutter für ihre eigenen Kinder für zu unsicher hielt. Er wurde von Mrs Levy gefahren, die im Kindergarten arbeitete; jedes Kind entlang der Strecke kletterte hinein und suchte sich einen Sitzplatz oder einen Platz auf den Holzbrettern, die über den Gang gelegt waren, um so viele Sitzgelegenheiten wie möglich zu schaffen. Der Minibus fuhr durch das Stadtzentrum von Glasgow, vorbei an den alten Mietshäusern und der Vermittlungsstelle von British Telecom. Die Lehrerinnen, die ebenfalls im Minibus mitfuhren, hatten Sitzplätze und stapelten Babys auf ihrem Schoß, bürsteten den Kindern die Haare und löffelten ihnen das Frühstück in den Mund, während der Bus durch den morgendlichen Verkehr holperte und den steilen Hügel zur Schul hinauftuckerte.

Ich wäre nur zu gern mit meinen Freundinnen im Bus gefahren. Stattdessen traf ich sie im Kinderzimmer-Klassenzimmer mit der Fisher-Price-Küche. Die Wände waren mit unseren Kunstwerken und Postern geschmückt, die uns lehrten, welche Gebete wir wann sprechen sollten: Segnungen vor dem Verzehr verschiedener Lebensmittel oder das Dankgebet nach dem Toilettengang; das Segensgebet bei Blitz und Donner und die scharfe Zurechtweisung, die wir aufsagen sollten, wenn wir einen Regenbogen sahen, eine Erinnerung G’ttes, nie wieder in die Tiefen der Verderbtheit hinabzusteigen, die Seine biblische Sintflut verursacht hatte. An einer Wand war eine bunte Holzrutsche angebracht, an einer anderen befanden sich eine Spielecke und Kleiderhaken, und in der Mitte die Matte, über die ich auf dem Weg zu G’tt gestolpert war. Zur Mittagszeit packte ich mein Lunchpaket aus – Sandwiches mit vier Scheiben von Mamas selbst gebackenem Brot mit Marmite oder Erdnussbutter. An Käsetagen öffnete ich die Sandwiches und toastete die Scheiben auf derselben Gasheizung, die Mama zum Wärmen ihrer Füße benutzte. Freitags, im tiefen Winter, wenn es bereits um fünfzehn Uhr dreißig dunkel wurde, beendeten wir die Schule früher, um uns auf den Schabbes vorzubereiten, und jede von uns erhielt von unserer Lehrerin ein Bonbon als Anerkennung für diesen besonderen Tag. Ich hielt es während des ganzen Heimwegs in der Hand und raschelte mit den Fingerspitzen an der Verpackung, wobei sich die scharfen Plastikwindungen in meine Handfläche bohrten. Zu Hause angekommen, nahm ich Blickkontakt mit meiner Mutter auf und tat dann, worum ihre Augen mich baten: Ich ließ es in den frisch geleerten Mülleimer fallen, wofür ich eine Dörrpflaume und ihr Lob erhielt.

»Zucker lässt die Zähne verfaulen«, sagte sie uns immer. »Gute Eltern lassen nicht zu, dass ihre Kinder den Körper ruinieren, den G’tt ihnen gegeben hat.« Ich tat, was meine Mutter wollte, weil mir ihre Anerkennung lieber war als die Süßigkeit, und gemeinsam genossen wir die Überlegenheit, die wir gegenüber anderen Familien empfanden, die sich nicht so vernünftig ernährten wie wir.

Die Klassengrößen in der Schul waren variabel und richteten sich nach den Bedürfnissen der Gemeinde. Der Kindergarten kümmerte sich um Babys und Kleinkinder, darunter Debora, während die »Kleinen« zusammen in einer Klasse, bestehend aus fünf Kindern, lernten – mir, zwei anderen Mädchen und zwei Jungen. Meine älteren Schwestern und Brüder waren auf Klassen mit ungefähr gleichaltrigen Kindern verteilt, die ab dem Alter von etwa sechs Jahren in Jungen und Mädchen aufgesplittet wurden: nämlich dann, wenn die Jungen begannen, religiöse Texte zu studieren, die für Mädchen nicht vorgesehen waren – denn der Talmud sagt: »Wer seine Tochter die Tora lehrt, lehrt sie Verwerfliches.«

Die anderen Mädchen in der Schule trugen billige Mary-Jane-Plastikschuhe, ich jedoch hatte rote Lederschuhe mit einer weißen Naht und dicken cremefarbenen Schnürsenkeln. In meiner Gemeinde hieß es, nur Jungen trügen Schnürschuhe, aber meine Mutter wollte, dass meine Füße gesund und meine Knochen stark waren.

»Lauf, um in ihnen Gutes zu tun«, sagte sie, als sie sie mir bei Alan Mickel, dem Schuhgeschäft im schickeren Teil der Stadt, kaufte.