Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hinstorff Verlag

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

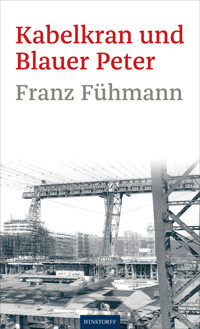

Ein Schriftsteller verlässt seinen Schreibtisch. Fährt nach Warnemünde. Nicht an den Strand, sondern in die Werft. Nicht zum Sonnenbaden, sondern zum Arbeiten. Es ist Franz Fühmann, der sich 1960 auf den Weg macht, um zu erfahren, wie sich das Leben an der Basis darstellt. Seine dort gemachten Erfahrungen erlebt er als Befreiung. Zweifel am System werden erst einige Jahre später und dann mit Vehemenz seine Sicht bestimmen, sein Leben, sein Werk. "Kabelkran und Blauer Peter" ist ein bestens lesbares Stück Literatur, über eine Arbeitswelt, in der schon damals die Moderne mit sich steigernder Geschwindigkeit Einzug hielt. Doch dieser Reportage-Klassiker ist noch viel mehr: Er zeigt einen Menschen, der anfängt zu ergründen, ob theoretische Muster im praktischen Leben eine Entsprechung finden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 175

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ein Schriftsteller verlässt seinen Schreibtisch. Fährt an die Küste nach Warnemünde. Nicht zum Strand, sondern in die Werft. Nicht zum Sonnenbaden, sondern zum Arbeiten. In lauten Hallen, auf zu reparierenden oder neu zu bauenden Schiffen, in weiten Lagerräumen und engen Kojen.

Es ist Franz Fühmann, der sich in den frühen sechziger Jahren auf den Weg macht. Eben noch Funktionär einer Partei, will er die Theorie gegen die Praxis tauschen, will erfahren, wie sich das Leben der Arbeiter und Arbeiterinnen in Wirklichkeit darstellt – in jenem Staat, der ihr Wohl wie einen Glaubenssatz vor sich herträgt. Noch betont Fühmann die Fortschritte, erlebt die Erfahrungen an der Basis als Befreiung, ist erfüllt von dem Vertrauen in eine gute Zukunft. Die Zweifel am System werden erst einige Jahre später und dann in zunehmender Vehemenz seine Sicht bestimmen, sein Leben, sein Werk

»Kabelkran und Blauer Peter« ist ein bestens lesbares Stück Literatur, dass sich der Arbeitswelt und den in ihr lebenden Menschen widmet. Einer Arbeitswelt, in der auch damals schon die Moderne mit sich steigernder Geschwindigkeit Einzug hielt. »Kabelkran und Blauer Peter« ist jedoch noch viel mehr, zeigt einen Menschen, der anfängt zu ergründen, ob theoretische Muster im wirklichen Leben eine Entsprechung finden.

Franz Fühmann

Kabelkran und Blauer Peter

Beginn auf der Werft

HINSTORFF

»Kabelkran und Blauer Peter« erschien erstmals 1961 im VEB Hinstorff Verlag Rostock. Die Neuausgabe folgt jener der achtbändigen Fühmann-Werksausgabe, Hinstorff Verlag GmbH Rostock, 1993, Band 3: »Das Judenauto / Kabelkran und Blauer Peter / Zweiundzwanzig Tage oder Die Hälfte des Lebens«.

Mein erster Eindruck von der Werft war der eines phantastischen Gesichts. Ich fuhr, es war im späten September, mit dem Autobus von Rostock, wo ich, um die Stadt kennenzulernen, für ein paar Tage abgestiegen war, meerwärts nach Warnemünde; über den Wiesen links und rechts der schmalen Straße lag Nebel, und plötzlich drang durch den grauen Nebel ein weicheres Grau. Es waren sechs turmartige Gebilde, von schrägen Pfeilern gestützt; es waren durchbrochene Türme, und drei waren deutlich zu sehen, während drei, dahintergelegen, mit dem lagernden Nebel gerade verschwammen, und von den Türmen vorn zu den eben verfließenden im Hintergrund zogen sich silbergraue Fäden, die wie ein Netz den Nebel durchwirkten. Ein Filigran, das mit unserer Fahrt vorbei sich in sich drehte, so stand die zauberhafte graue Schöpfung vor unserem Blick, als plötzlich vom Meer her ein Windstrich den Nebel zerschlitzte, und nun lagen auf der Wiese zu unserer Rechten Schiffe. Es waren riesige Schiffe, die da wie Bauklötzer klein auf der Wiese lagen: rot-schwarz das eine, silberngrün das zweite, und hinter den Schiffen, die uns die gedrungenen Leiber zukehrten, starrte, Maste und Ladebäume, ein spitzer Wald. Nichts war phantastischer als dies plötzliche Erscheinen der Schiffe auf der Wiese, darauf am Straßenrand die Kühe weideten, und nun sprühten violette Lichter auf den Rümpfen, ich sah das Filigran als Kräne mit Kabel und Laufkatzen; Eisen schwebte in Päckchen durch die Luft, ich glaubte Hämmer zu hören, und dann fiel der Nebel zurück und deckte die Schiffe wieder zu. Der Nebel war jetzt stärker geworden, auch die Kräne waren nun verschwunden, man sah nur einen flatternden Wiesenstreif und, milchig, die Schatten der weidenden Kühe.

Der Autobus fuhr Schritt.

»War das die Werft?« fragte ich meinen Nachbarn.

»Das war die Werft, der Hafen liegt viel weiter weg«, sagte er. Er musterte mich kurz; ich spähte durch den Nebel.

»Wollen Sie dort Arbeit suchen?« fragte er.

»Nein«, sagte ich überrascht und schrak zurück, denn diese Frage rührte an eine Wunde. Zehn Jahre hatte ich an einem Büroschreibtisch gesessen und die Zeit mit der Gliederung von Lektionen und Referaten, mit Aktennotizen und einem Rattenkönig an Papier und Protokollen hingebracht; eine notwendige Arbeit, gewiß, aber unterdessen war eine Republik entstanden mit neuen Städten und Genossenschaften und Werften und Werken, eine Republik, von der ich nichts kannte außer ihren Autobahnen und Konferenzsälen und dem Abklatsch der Wirklichkeit auf Rotations- und Schreibmaschinenpapier. Zehn Jahre lang hatte ich im Gehäuse der Theorien und dem Schattenreich der eigenen Vergangenheit gelebt; nun aber war ich frei und wollte die Republik kennenlernen und wußte doch nicht wie. Die Welt des Großbetriebs war mir fremd und fern; in meiner Kindheit waren die Fabriken düster wie Kerker vor meinem Blick gestanden; aufs Gymnasium kamen Arbeiter nicht; nach dem Abitur war ich zur Wehrmacht gekommen und hatte ein Maschinengewehr bedienen gelernt; in sowjetischer Kriegsgefangenschaft hatte ich in einem kleinen Waldlager Bäume gefällt und dann Karl Marx gelesen, und nach meiner Entlassung war ich für zehn Jahre an einen Büroschreibtisch geraten, einen breiten geräumigen hellgelben Schreibtisch in einem breiten geräumigen hellgelben Büro, und nun war ich ebenso hilflos wie frei. Es drängte mich, über unser neues Leben zu schreiben, aber eben dieses Leben kannte ich nur höchst unvollkommen, seine innersten Bezirke waren mir fremd, und ich hatte Scheu, ja Angst vor dieser eisernen Welt mit ihren unverständlichen Maschinen und ihrem bedrohlichen Hasten und Tosen. Ich starrte durch den Nebel nach der Werft, und die Werft lag unsichtbar im ziehenden Grau.

Der Bus hielt; ich hatte an den Strand gehen wollen, aber nun ging ich den Strom hinab der Werft zu. Die Fischkutter wiegten ihre Maste, Nebelhörner brüllten, und Möwen schrien, die Kutter blieben zurück, und dann tauchten, gleichmäßig grau, die Rümpfe der Schiffe wie Wale aus dem Nebel. Lampen sprühten; eine Schrift flammte blau. Aus der Nacht des Nebels drang Stampfen und Krachen. Ich stand vorm Tor der Werft; Polizisten patrouillierten, und rechts, in einem würfelförmigen Häuschen, sah ich hinter einem Glasschalter einen würdevollen Pförtner über ein mächtiges Buch gebeugt. Ich stand vorm Tor; der Wachtmeister blickte mich an. Ich fühlte das Lächerliche meiner Lage und wandte mich zum Gehen. Ich hatte eben den ersten Schritt getan, da stieß ich mit meinem Busnachbarn zusammen.

»Nanu«, sagte er, als er mich ansah, »Sie wollen also doch auf die Werft?«

Was geht’s dich an? dachte ich wütend und verlegen, und mein Nachbar musterte mich, wie vorhin im Bus, mit einem merkwürdigen Blick; mir schien, als überlege er, und ich wollte mir schon sein Benehmen verbitten, da sagte er, einen Schritt zurücktretend: »Verzeihung, sind Sie nicht Herr – «, und er nannte meinen Namen. »In der Tat, das bin ich«, sagte ich, und da fiel mir auch sein Name ein. Wir waren zusammen in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten, waren auseinandergekommen, er nach dem Ural und ich nach dem Kaukasus, dann hatten wir uns in einer Antifaschule wiedergefunden und waren gemeinsam nach Hause gefahren, wo sich unsere Wege wieder getrennt hatten, um uns hier vor der Werft wieder zusammenzuführen. »Alter Junge, hast du dich verändert!« sagte mein Bekannter. »Zehn Jahre ist’s her, das müssen wir feiern«, sagte ich. Mein Freund führte mich in ein kleines Café; wir tranken einen dreistöckigen Grog, und mein Freund sagte, er sei Wirtschaftsfunktionär und habe viel mit der Werft zu tun, und ich sagte, daß ich zehn Jahre an einem schönen hellgelben Schreibtisch gesessen hätte und mich jetzt erst einmal in der Republik umsehen wolle.

»Das trifft sich ja wunderbar«, sagte mein Freund, »da könntest du doch eine Reportage über die Werft schreiben, über ihre Menschen und Probleme, das wäre wirklich eine wichtige Sache!«

»Ich glaube nicht, daß ich das kann«, sagte ich, und ich sagte, daß ich nichts von Technik und Metall und Maschinen verstünde, daß ich noch nie in einem Großbetrieb gewesen sei und daß ich einen Hühnerhof übersehen würde, aber niemals ein solches Riesengelände wie die Werft.

»Das lernt man«, sagte mein Freund, »würde es dir denn Spaß machen?«

»Das schon«, sagte ich, und da hörte ich plötzlich stampfende Kolben und sah krachendes Eisen, »das schon«, sagte ich zögernd; »aber«, sagte ich, und ich stockte und zögerte, meine Scheu einzugestehen. Mein Freund aber streckte mir die Hand hin und sagte: »Abgemacht!« Und er sagte, er habe ein paar Tage Urlaub, da könne er sich um mich kümmern, und er schlug mir vor, morgen früh zur selben Stunde hierherzukommen, er würde mich durchs Werk führen.

»Abgemacht?« wiederholte er mit offener Hand. Ich sah, blau übersprüht, die Leiber der Wale. Ich schlug ein.

Es war ein heller Tag; die Sonne schien, wir gingen durchs Werfttor, links lagen die Schiffe, aber wir gingen, ein Eisenbahngleis überquerend, von den Schiffen weg und bogen in einen vorstadtähnlichen Bezirk ein. Mein erster Eindruck war: Blumen. Wir gingen eine breite gepflasterte Straße hinunter, und links und rechts standen Steinhäuser und Holzbaracken, und zwischen den Häusern und Holzbaracken standen in breiten Reihen Blumen. »Vor fünfzehn Jahren war dies alles Sumpf«, sagte mein Bekannter, »Sumpf und Trümmer der kleinen Krügerwerft, die hier ungefähr beim Werktor gestanden hat.«

Aha, dachte ich, jetzt wird der historische Teil der Reportage geliefert, aber die Historie interessierte mich jetzt gar nicht. Mir kam alles ganz unwirklich vor: ein Zeitungskiosk, ein Textilladen, eine Buchhandlung, im Schaufenster Brecht und Cézanne; Bänke in einer Parkanlage, die Kabelkräne lagen fern, und von Schiffen war nichts mehr zu sehen. »Mit fünf Arbeitern, einem Schuppen und ein paar Hämmern und schartigen Meißeln und ringsum Sumpf, den wir erst einmal trockenlegen mußten, so hat es damals hier angefangen«, sagte mein Bekannter.

»Und heute blühen hier Blumen«, sagte ich.

»Tatsächlich«, sagte mein Bekannter überrascht, »man bemerkt sie schon gar nicht mehr. Astern und Birken!« Er blieb stehen und sah auf eine der Birken, von denen die Werftstraße gesäumt war. Er sah sie an, als hätte er noch nie eine Birke gesehen. »Nun bin ich auf der Werft«, sagte ich, »zum ersten Mal in einem Großbetrieb, und ich entdecke Blumen!«

»Das ist der Vorteil, wenn man auf Sümpfen baut«, sagte mein Freund ganz ruhig, »es macht zwar ungeheure Arbeit, aber man hat Platz, soviel man braucht, und eine Werft braucht Platz.«

Vor mir das freie Feld zog sich zum Horizont.

»Wie groß ist das Werftgelände?« fragte ich.

»Ich schätze sechs Quadratkilometer«, sagte mein Bekannter, »drei Kilometer lang und zwei breit«, und ehe ich noch danach fragen konnte, nannte er die Zahl der hier Beschäftigten: über siebentausend.

Ich hatte keine Vergleichsmaßstäbe.

»Die größte Werft Deutschlands?« fragte ich.

»Eine der größten Werften Deutschlands«, sagte mein Bekannter. Wir gingen weiter die Straße hinab, sie und die Straßen, die sie kreuzten, trugen Namen wie die Straßen einer Stadt, und wir gingen an einem Lebensmittelladen vorbei und an einer Zeitungsredaktion, an Konstruktionsbüros, deren breite Fenster mit großblättrigen Pflanzen und grünem Gerank gefüllt waren; ein Schild wies zur Bibliothek und eins zum technischen Kabinett, zur Linken lag ein Werkrestaurant und zur Rechten ein Parkplatz und ein Fahrradstand von fünfzig Kufen. Die Straße, auf der wir gingen, hieß »Straße der Werftarbeiter«, und sie führte zu den ragenden Kränen, aber wir bogen ab und stapften querfeldein einem großen planen Platz zu, der mit Eisenplatten vollgestapelt war.

»Das ist das Blechlager«, sagte mein Bekannter, »hier beginnt das Schiff: als Stapel Blech.« Ich sah die Stapel an. In meiner Vorstellung war Blech etwas, was man mit der Hand biegen konnte; das Blech hier aber waren Platten, finger- bis daumendick, zwei Meter breit und bis zu sechs Metern lang; sie lagen im Gras und waren quittengelb und apfelsinenrot. »Das ist das Blechlager«, wiederholte mein Bekannter, »Blech ist das Rohmaterial des Schiffsrumpfes und aller seiner Aufbauten, und jedes Schiff beginnt hier seine Bahn!« Nie im Leben zuvor hatte ich so interessiert auf quittengelbes Eisen gestarrt. »Die Platten sind nach Größe und Dicke sortiert«, erläuterte mein Bekannter; »man sucht aus, was man braucht, dann nimmt ein Kran die gewünschte Platte hoch und jagt sie durchs Sandstrahlgebläse, wo der gelbe Belag, der Zunder, durch den Sandstrahl gewissermaßen abgebürstet wird. Dann kommt die Platte in eine Walze, die alle Unebenheiten und Spannungen herausbügelt, und dann fährt man sie in die Schiffsbauhalle dort drüben, wo sie zunächst einmal zugeschnitten wird.«

Abbürsten? Ausbügeln? Zuschneiden? dachte ich, und da fiel mir das Märchen vom König ein, der ein Kleid aus Kupfer, Silber und Gold zu schneidern befahl und der einen Schneider fand, dessen Schere Metall schnitt und dessen Nadel Metall nähte. Diesen Schneider und seine Werkstatt sollte ich also kennenlernen. Ich sah über das Blechlager hin, da schlenkerte schon des Schneiders Arm heran; ein Arm aus Stahl, zwei Finger, und die Finger griffen nach einer der tonnenschweren Platten, die, schon gesäubert, vor der Werkhalle lagen; sie klemmten sie fest, hoben sie hoch, warfen sie auf einen Wagen, und der Wagen fuhr durchs offene Tor in die Halle hinein. »Und nun wird zugeschnitten?« fragte ich und betrat, während ich das fragte, die Halle, aber da ich die Halle betrat, hörte ich meine Stimme nicht mehr. Mein Freund antwortete etwas; ich sah, daß er den Mund öffnete und die Lippen bewegte, doch ich hörte nicht, was er sprach. Ich beugte mich an sein Ohr und schrie, daß ich nichts verstanden hätte; er schrie etwas zurück, und ich hörte weder meine Stimme noch seine. Dafür fühlte ich in den Ohren einen Druck, als ob ich tief unter Wasser tauchte.

Die Halle war hoch, die Halle war riesig, zweihundert Meter lang, wie ich später erfahren sollte; es war die größte Schiffsbauhalle Europas, und sie war mit Lärm randvoll gefüllt wie ein Meeresbecken mit seiner schweren Flut. Dieser Lärm lag; es war kein Lärm, der von einem Ort herkommt, anschwillt und wieder verhallt, er brauste und wehte nicht, er lag in der Halle, körperhaft, eine alles ausfüllende Materie; er drückte in die Ohren, und sein Druck nahm zu, je tiefer wir in das Becken der Halle tauchten. Es war der Lärm von Hunderten Eisenfäusten, die, Rundhämmer, Rammen und Stanzen, auf Eisen schlugen; es war ein ungeheures Dröhnen geschlagnen und geschliffnen Metalls, ein unverändert eintöniger Eisendonner, in dem ich erst viel später die Untergeräusche seiner Blitze, der Schweiß- und Schneidbrennerflammen, wahrnehmen konnte. Betäubt stand ich am Eingang der Halle; ich war betäubt, ich war befangen und verwirrt, und ich hatte, warum soll ich’s verschweigen, Angst. Mein Bekannter schrie etwas, und ich hörte es nicht; er nahm mich am Ärmel und zog mich die linke der beiden Hallenstraßen hinab zu einem Stapel Eisen, auf dem eine der Platten, die der Arm des gigantischen Schneiders hierhergeschleppt hatte, nun niedergelegt war. Mein Bekannter schrie wieder etwas, und nun glaubte ich Laute zu ahnen, jedoch ich brauchte seine Erklärungen jetzt nicht, denn nun, so sah ich, wurde das Eisen wahrhaftig zugeschnitten, und dazu wurde den Platten erst einmal ein Schnittmuster angelegt.

Das Schnittmuster war eine Schablone aus Holz, eine glatte gekrümmte Scheibe mit ovalen Ausschnitten; sie wurde aufs Blech gelegt, und nun zog Kreide, wahrhaftig Schneiderkreide, ihre Konturen nach, die dann ein Stahlstichel unverwischbar in die Eisenhaut trieb. Es waren langgestreckte Ovale, die sich, Punze um Punze, in regelmäßigen Abständen auf dem Blech abzeichneten. Ovale wie etwa die Ärmellöcher im Wams eines Goliath, und diese Ovale mußten ausgeschnitten werden. Jede metallene Schere hätte hier versagt; nur die Schärfe des Feuers schnitt diesen Stoff. Es war ein Dolch, der schnitt; sein Griff war ein Eisenrohr und seine Klinge eine blauzischende Flamme. Der Dolch schnitt lautlos; ich sah die Flamme zischen und Funken sprühen, doch ich hörte das Zischen und Sprühen sowenig wie meine Worte; aller Schall versank im Meer dieses Lärms.

Wir gingen die Straße hinunter; ein Feuerofen blakte; Eisen fuhr durch die Luft von den Stapeln zu den Maschinen und von den Maschinen hin zu den einzelnen Teilstücken des Schiffsrumpfes, die, Platte an Platte geschweißt, hier wie urtümliche Organe entstanden: Waben und Zellen, ovale Gänge, Kantengeripp und geschwungene Buchten; Gänge, von Gängen durchkreuzt, und Waben, in Waben gewebt; ich sah die Platte mit den ovalen Ausschnitten, von drei Arbeitern mit Vorschlaghämmern dirigiert, in eine offene Eisenkammer hineinschweben; sie setzte weich auf, unhörbar, die Arbeiter klopften sie, unhörbar, in den genauen Winkel, und nun wurde genäht, und wieder war die Nadel Feuer, und diesmal war das Feuer sanft und violett. Es war zum Entzücken, ein violetter Schein, der leicht über das rostrote Eisen huschte; ich starrte in den milden magischen Schein, von dem übersprüht die Männer mit ihren dicken blaufenstrigen Helmen die Naht zwischen zwei Platten legten. Mein Bekannter schrie etwas, und ich hörte nichts, da packte er mich wieder am Arm und zog mich der Tür zu. Eine Wagenladung Eisenschienen fuhr lautlos über unseren Köpfen dahin. Ich sprang aus der Tür. Mit ungeheurem Donnern brach die Stille in mein Ohr. Mein Bekannter sprach, und seine Worte hallten wie Posaunenstöße. Langsam begann ich zu verstehen, und langsam hörte ich auch das Krachen und Brausen der Arbeit hier auf dem Platz vor der Halle. »Niemals in eine Schweißflamme sehen!« sagte mein Bekannter, »du kannst dir dabei ganz scheußlich die Augen verderben.«

»Warum?« fragte ich mechanisch und noch immer benommen.

»Weil die Schweißflamme ultraviolette Strahlen aussendet, die auf die Netzhaut wirken«, sagte mein Bekannter, und da wandte ich den Blick von den Schweißflammen auf den Schiffsrümpfen, die nun vor uns unter den ragenden Kränen lagen. Es waren die Kräne, deren zartes Filigran ich gestern im Nebelgrau gesehen hatte; wir standen mit dem Rücken zur Schiffsbauhalle, und vor uns standen die Kräne auf riesigen Füßen, ein jeder ein Turm, und über unseren Köpfen hingen schwingend die Kabeltrossen, an denen weit über den Platz die Katzen fuhren. Jenseits des offenen Platzes hoben sich wieder die Füße der Kräne, und zwischen ihnen waren, wie Häuser hoch, vier Baugerüste getürmt, in denen je ein rostroter Schiffsrumpf stak wie in einer aufgebrochnen Schale ein Kern. Zwischen den Holzbauten glänzte Wasser. »Das ist die Vormontage«, sagte mein Bekannter und deutete über den Platz, und er sagte, daß hier die Einzelstücke, die in der Halle zusammengeschweißt worden waren, nun zu größeren Raumgebilden, den Volumensektionen, aneinandergefügt würden, um dann zum Schluß auf der Helling, den Holzbühnen am Wasser, zum Schiffsrumpf vereinigt zu werden, der dann auch dort vom Stapel liefe. Dann wies er auf die Kabelkrananlage und nannte Zahlen: Vierundzwanzig Laufkatzen trügen, von sechs je fünfundsechzig Meter hohen Kränen gehalten, bis zu zehn Tonnen schwere Bauteile über die dreihundertzwanzig Meter von der Halle bis zur Helling an jeden gewünschten Platz, und man könne die Kräfte von vier Katzen zusammenlegen und somit Sektionen bis zu 40000 Kilo bewegen. Ich sah an einem der Stahlträger in die Höhe: Oben saßen, in fünfundsechzig Meter Höhe also, die Kranführerinnen in ihren Glaskabinen; man sah sie nicht, doch mir schwindelte, da ich zu ihnen hinaufsah. Ich kann nicht aus dem Fenster einer zwei Stock hohen Wohnung sehen; bei dem Gedanken, da oben auf dem Kran zu sitzen, wurde mir übel. Schnell sah ich über den Platz zur Helling hin.

»Suchst du auch hier Blumen?« fragte mein Bekannter, »hier wirst du vergebens nach Blumen suchen.«

»Natürlich werden hier Blumen gezogen«, sagte ich, »so ein Schiff wächst ja, wenn ich richtig gesehen habe, genau wie eine Blume aus ihren sich teilenden Zellen auf.«

Der Vergleich traf nicht genau: Gleich Pflanzen wachsen Häuser und Türme, alles im Erdreich Verwurzelte; ein Schiff aber wächst wie ein tierischer Organismus aus einem Keimblatt. Das Keimblatt ist das erste Stück des Kiels, des späteren Rückgrats des Schiffes; ein sanft am Rand gebogenes Blatt des Kiels, so tritt der Keim des Schiffes in die Welt, und nun beginnt der Organismus zu wachsen: Blätter schließen sich links und rechts an, geschwungene Blätter, schon in den Raum gebogen, und der Kiel streckt sich lang; nun ist schon eine breite gemuldete Rinne da, Unterstück eines Urkanals, und jetzt wachsen die Zellwände senkrecht auf; Wand um Wand weitet sich aus, und wieder teilen Wände die Längsräume quer, nun sind es schon Bündel von Zellkammern, und zwischen ihnen ziehen sich die Rippen, die Spanten, und dann formen sich in riesigen Hohlräumen die wuchtigen Organe: Herz, Magen, Lunge, Milz: Maschinenraum, Laderaum, Kesselraum, Ölraum; in der Länge und Breite ausgewachsen, stockt es sich auf, ein Deck übers andre, und nun breiten sich Adern und Nerven und Därme, die Rohre und die Kabel, aus; die Organe umspannen sich mit Häuten, und die Rohre und Kabel werden zu Strängen gebündelt und mit Sehnenscheiden, Glaswolle und Tuch, umflachst. Die Kommandobrücke erhebt sich als Stirn, Millionen elektrischer Zellen umschließend; Radaraugen beginnen zu peilen, eine Stimme hebt an, den Nebel zu durchbrüllen, der ganze Organismus gewinnt sein hundertfältiges Gefühl, und nun, ausgewachsen in Länge, Breite und Höhe und längst getauft, wird der Körper gereinigt und geschmückt, die Haut wird geglättet und gefärbt, und, Flaggen als Blumen im Haar seiner Trossen, so zieht das Schiff in seine Bahn. Während es wächst, wandert es; es schlägt, im Süden, in der Schiffsbauhalle als Keimblatt beginnend, über die Vormontage und die Helling hin zu den Ausrüstungskais im Norden, einen halben Bogen um die Werft. Auf dieser Bahn wächst es wie der tierische Organismus amphibisch auf, nur sind die Elemente vor und nach der Geburt vertauscht: Der tierische Embryo entwickelt sich im Wasser des Fruchtgefäßes und wird bei der Geburt auf das trockene Element gestoßen; die Embryonalentwicklung des Schiffs von der Werkhalle bis zur Helling vollzieht sich hingegen an Land, und ihr Abschluß, der Stapellauf, die Geburt gewissermaßen, ist der Übergang von der Feste des Lands in den Schoß aller Meere. Einmal ins Wasser gesetzt, wandert der Schiffsrumpf langsam die Kais hinunter, immer größere Vollkommenheit gewinnend, bis er schließlich vom letzten Ausrüstungskai als fertiges Schiff zu seiner Probefahrt in See sticht.