15,99 €

Mehr erfahren.

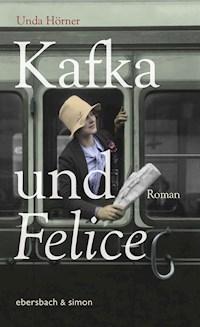

- Herausgeber: ebersbach & simon

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Auf den Spuren von Kafka und Felice – die wahre Geschichte einer außergewöhnlichen Liebe und eine fesselnde Zeitreise in das Berlin vor hundert Jahren. Beruhend auf Kafkas Briefen an Felice erzählt Unda Hörner fesselnd und atmosphärisch dicht die wechselhafte Liebesgeschichte des ungewöhnlichen Paares, das sich zwischen 1912 und 1917 immer wieder trifft, en passant auf Bahnhöfen, in Parks und Hotels, in Berlin, Prag oder Marienbad. Kafka wirbt immer wieder heftig um Felice, entpuppt sich jedoch bald als unsicherer Kantonist, der vor allem für eines brennt – das Schreiben. Daneben entsteht das lebendige Bild einer lebenslustigen jungen Frau, die ihre Arbeit liebt, gern tanzen geht und auch vor Kafkas Abgründen nicht zurückschreckt. Gemeinsam mit Kafka und Felice taucht der Leser tief ein in die Atmosphäre des zeitgenössischen Berlin kurz vor Ausbruch des 1. Weltkriegs bis an die Schwelle der Zwanzigerjahre – ein faszinierender Blick, gleichsam über Kafkas Schulter, auf eine bizarre Liebe, die leuchtende Spuren in der Weltliteratur hinterlassen hat. »Phantasievoll und kenntnis- wie detailreich hat Unda Hörner ihren Roman anhand des Briefwechsels zwischen Franz Kafka und Felice Bauer gestaltet, der die Leserin vom ersten Satz an in die historische Zeit des Beginns des zwanzigsten Jahrhunderts katapultiert.« AVIVA-Berlin

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 391

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Unda Hörner

Kafka und Felice

Roman

»Wie kam man nur auf den Gedanken,

dass Menschen durch Briefe mit einander

verkehren können! Man kann an einen

fernen Menschen denken und man kann

einen nahen Menschen fassen, alles andere

geht über Menschenkraft.«

Franz Kafka

Inhalt

Ein Brautkleid für Felice

Damals bei Brods

Post aus Prag

Fröhliche Weihnachten

Verschwörung der Frauen

Der Tänzer vom Silvesterball

Rendezvous mit Kleist

Ist das noch Berlin?

Das Frankfurter Schweigen

Allein auf Ruinen

Körper und Geist

Der verlorene Sohn

Schlaflos auf Sylt

Brief an den Schwiegervater

Deine Hand in meiner

Der Wille zum Glück

Hochzeitsvorbereitungen

Mazel tov zu Pfingsten

Vermittlung der Schlange

Wenn der Postmann nicht mehr klingelt

Franz im Blaubeerwald

Letzte Nacht in Marienbad

Liebesdienst im Scheunenviertel

Auf den Leib geschrieben

Doppelporträt mit schwarzer Handtasche

Begegnung in der Leipziger Straße

P. S.

Hinweise

Ein Brautkleid für Felice

Franz und Felice, zwei Namen wie erfunden füreinander. Mit der Aussicht auf die bevorstehende Hochzeit im kommenden Mai lässt sich sogar der Gedanke an den harten Berliner Winter ertragen. Mit dem unsteten Leben zwischen Postämtern und Bahnhöfen, auf Parkwegen und in Hotels wird endlich Schluss sein, wenn Franz erst in Berlin ist, für immer. Schönen Feierabend, Fräulein Bauer, ruft der Pförtner Felice aus seiner Loge zu, als sie das Gebäude der Technischen Werkstätten verlässt und hinaustritt auf die Markusstraße. ›Sprungbrett der Lustigkeit‹, so hatte Franz die letzte Arbeitsminute vor dem Büroschluss mal bezeichnet.

Felice geht gern zu Fuß durch die Straßen der Stadt, ihr knöchellanger Rock schwingt bei jedem Schritt auf den Granitplatten, die noch die Sommerwärme abstrahlen. Eine S-Bahn hält kreischend am Bahnhof Jannowitzbrücke, ein Eisenbahnzug dampft in Richtung Ostkreuz, unter der Spreebrücke zieht ein Apfelkahn dahin. Die Uhr auf dem Spittelmarkt zeigt halb fünf, Tauben umschwirren die Postmeilensäule auf dem Dönhoffplatz, in der Leipziger Straße herrscht Hochbetrieb. Den Läden auf dem prächtigen Einkaufsboulevard sieht man auf den ersten Blick nicht an, dass das Angebot jetzt im dritten Kriegsjahr 1917 äußerst eingeschränkt ist, dass es alles nur auf Marken gibt und die Konsumtempel zu Magazinen geworden sind, zu Verteilstellen für rationierte Waren. Erst abends, bei Einbruch der Dunkelheit, wirkt die Stille befremdlich, und es bleibt seltsam schummrig, denn die Geschäfte sind angehalten, bestenfalls eine Notbeleuchtung einzuschalten. Aber jetzt, am späten Nachmittag, fällt die Augustsonne schräg von Südwesten in die schnurgerade Straße und vergoldet die Fassaden. Die große Weltkugel auf dem Dach des Kaufhauses Tietz scheint sich zu drehen im Licht, Hermes, Gott der Kaufleute, reckt sein Haupt in den Himmel, üppige, halb nackte Frauengestalten füttern Greifvögel und zähmen Bestien in luftiger Höhe, Bären und Stiere, und hinter der spiegelnden Glasfassade schemenhaft die Parade kopfloser Kleiderständer. Felice Bauer träumt sich in ein Brautkleid hinein, das sie im Journal Die elegante Welt gesehen hat, ein schulterfreies Modell, eng anliegende Seide und ein üppiger, bodenlanger Volantrock aus Tüll. Aber nein, es ist vermessen, jetzt, wo selbst Kleidung nur auf Karte zu haben ist und zum Umarbeiten alter Kleider aufgefordert wird, an ein prächtiges Brautkleid zu denken, wer trägt denn Weiß in diesen Zeiten? Zahllos die Frauen in Schwarz, alte wie junge, Witwenschleier haben Konjunktur. Doch Träumen ist erlaubt. Dass Kersten & Tuteur im prächtigen Eckhaus Berlins erste Adresse für Damenmode ist, daran erinnert ein purpurrotes Kleid im Schaufenster wie ein Traum von besseren Zeiten. Ein farbiges Brautkleid wäre ein Ausdruck künftiger, neuer Lebensfreude; ohnehin ist es zu spät für unschuldiges Weiß.

Felice Bauer ist verlobt, zum zweiten Mal mit ein und demselben Mann, mit Franz Kafka, einem Schriftsteller aus Prag. Da er bislang kaum etwas veröffentlicht hat und weit davon entfernt ist, seinen Lebensunterhalt mit der Schreiberei zu verdienen, geschweige denn, damit eine Familie ernähren zu können, ist es beruhigend, dass er auch einen ordentlichen Beruf hat. Franz ist in solider Stellung bei der Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen, falls es mit dem Schreiben nichts wird, lässt sich in Berlin notfalls an diese Vita anknüpfen. Dass er Beamter ist und sogar promovierter Jurist, beruhigt auch Felices Eltern. Ein Herr Doktor, das gibt es noch nicht in der Familie. Dass er außerdem stiller Teilhaber an einer Fabrik ist, die Asbest herstellt, bedeutet eine zusätzliche Absicherung. Franz Kafka kommt aus gutem Hause, der Vater ist ein tüchtiger Kaufmann, er führt ein Galanteriewarengeschäft im prächtigen Kinsky-Palais am Altstädter Ring, im Herzen Prags. Für Felice ist es vor allem ein Segen, dass Franz keine Soldatenuniform tragen muss. Seine Vorgesetzten sind ihm wohlgesonnen und schätzen sehr, dass ihr Mitarbeiter größte Sorgfalt selbst auf nüchterne und staubtrockene Texte verwendet, in denen er versicherungstechnische Vorgänge und Gefahren beschreiben muss, die von so unaussprechlichen Geräten wie Sicherheitshobelmesserwellen ausgehen. Franz legt jedes Wort auf die Goldwaage, als zuverlässiger Diener des Unternehmens ist er unabkömmlich, es kommt gar nicht infrage, den fragilen jungen Mann den Gefechtsmühlen an der Front auszuliefern. Für Franz indessen ist die Arbeit im Kontor nur eines von zwei Übeln. Er hasst den täglichen Trott der Büroarbeit, der ihm alle Kraft zum Schreiben absaugt. Lieber heute als morgen würde er seinen Beamtenposten hinschmeißen, um sich ausschließlich seiner größten Leidenschaft zu widmen, der Literatur.

Einen von Franz’ Briefen hat Felice auswendig im Kopf: »Meine Lebensweise ist nur auf das Schreiben hin eingerichtet und wenn sie Veränderungen erfährt so nur deshalb, um möglicher Weise dem Schreiben besser zu entsprechen, denn die Zeit ist kurz, die Kräfte sind klein, das Bureau ist ein Schrecken, die Wohnung ist laut und man muss sich mit Kunststücken durchzuwinden suchen, wenn es mit einem schönen geraden Leben nicht geht.«

Vor fünf Jahren, im November 1912, als Franz dies schrieb, da hatte Felice noch fest an einen schönen, geraden Lebensweg geglaubt, an eine gemeinsame Zukunft in den üblichen Verhältnissen, er der Ernährer, sie die Hausfrau, irgendwann Kinder. Doch ein bürgerliches Familienleben ist nichts für Franz, das hat sie längst eingesehen, und auch Felice liebt ihre Arbeit in der Firma mehr, als sie es sich früher eingestehen wollte. Auch als verheiratete Frau Kafka wird sie beruflich nicht zurückstecken, sondern weiter als Prokuristin tätig sein. Manchmal übt sie den neuen Namen schon auf dem Papier: Felice Kafka, mit freundlichen Grüßen.

Wie unendlich lange haben sie gebraucht, wie viele Briefe mussten zwischen Berlin und Prag hin und her gehen, um einander zu finden! Wohl kein anderes Brautpaar auf der Welt hatte eine solche Achterbahnfahrt hinter sich wie Franz und Felice.

Damals bei Brods

Am 13. August 1912 war Felice Bauer Dr. Franz Kafka zufällig im Hause der Familie Brod in der Prager Schalengasse begegnet. Sie war auf Durchreise nach Budapest und stattete Max Brod, mit dem sie um Ecken verwandt war – ihr Cousin hatte Max’ Schwester Sophie geheiratet –, am frühen Abend einen Besuch ab. Felice, der durch seine Brille etwas neunmalklug blickende Max, dessen jüngerer Bruder Otto und die Eltern Brod saßen beim Nachtmahl am Tisch, als es an der Tür läutete. Mit dem Eintreffen des seltsamen Herrn Kafka zu vorgerückter Stunde, neun Uhr war schon vorüber, empfand Felice sich unversehens als Störenfried. Der schriftstellernde Doktor war eigens hergekommen, um mit seinem Freund Max über Literatur zu sprechen, über sein Manuskript, das den Titel Betrachtung trug. Einen fremden, unerwarteten Gast in der Familie vorzufinden, schien ihm daher so gar nicht in den Kram zu passen. Und dass Otto später auch noch anfing, zur Unterhaltung der Gäste auf dem Klavier herumzuklimpern! Felice versuchte, ihre Verunsicherung zu verbergen, sie verschanzte sich hinter einer förmlichen Begrüßung des mit unhöflicher Gleichgültigkeit dreinblickenden Herrn Dr. Kafka, die jede Herzlichkeit vermissen ließ. Umso überraschter war Felice, als der alsbald auftaute und während des Essens Fotografien aus der Tasche zauberte, die jemand auf einer Fahrt mit dem Dampfschiff Thalia gemacht hatte, das neben anderen fernen Ländern auch Palästina ansteuerte. Felice legte das Besteck auf den Teller und schaute sich, vor allem erleichtert über die unvermittelte Lockerung des späten Gastes, aber durchaus mit Interesse, die Aufnahmen an, die er ihr über den Tisch hinüberreichte. Sie zeigten eine luxuriöse Schiffskabine und den stattlichen, weißen Dampfer, der vor einer malerischen Kulisse an der Küste Palästinas vor Anker lag. Unvorsichtigerweise prahlte Felice damit, dass sie angefangen habe, Hebräisch zu lernen, der Doktor fühlte ihr gleich auf den Zahn: Ob sie dann auch wisse, was der Name der Stadt Tel Aviv bedeute. Peinlich, Felice musste passen. Ihr Unwissen bedeute aber keineswegs, dass sie sich nicht für den Zionismus interessiere, schickte sie rasch hinterher, die Bewegung, die einen israelischen Staat in Palästina anstrebe, sei der beste Impuls gegen den Antisemitismus, der auch in Berlin immer wieder aufflamme. Max Brod pflichtete bei, seit er Martin Buber in Prag übers Judentum hatte sprechen hören, sei er ein glühender Anhänger des von Theodor Herzl 1897 ins Leben gerufenen Zionismus. Prager Deutsche und Tschechen waren sich nicht besonders grün, doch arrangierten sie sich zwangsläufig unter der Krone, und was sie einte, war der Hass auf die Juden, unter diesen Umständen erschien der Siedlungsgedanke im Nahen Osten wie ein Silberstreif am Horizont, Palästina, das klang wie ein magisches Zauberwort. Wie auf Kommando zog Kafka eine Ausgabe der gleichnamigen Zeitschrift aus der Tasche, und Felice traute ihren Ohren nicht, als der Fremde, den sie gerade eben kennengelernt hatte, ihr nun allen Ernstes eine gemeinsame Reise ins Gelobte Land vorschlug. Sie lächelte höflich, mit entwaffnender Geste streckte ihr Franz Kafka über den Tisch die Hand entgegen. Überrumpelt, leicht amüsiert und durchaus geschmeichelt durch diesen Überfall, schlug Felice ein.

Da Franz Kafka auch noch das jiddische Jargontheater ansprach, für dessen Tradition er sich interessierte, brachte Felice das Gespräch geschickt auf Berlin und die lustige Aufführung der Posse Das Autoliebchen, die sie neulich im Thalia-Theater in der Dresdener Straße gesehen hatte. Ja, das haben die Mädchen so gerne war ein Ohrwurm aus der Revue, der seitdem die Runde machte und auf Schellackplatte zu haben war. Kein Thema, das bei den Männern auf fruchtbaren Boden fiel, mit populären Possen schienen sie sich nicht abgeben zu wollen. Franz kannte das Theater von einem früheren Berlin-Besuch, hatte allerdings »mit einem Gähnen meines ganzen Menschen größer als die Bühnenöffnung« in dem prächtigen Saal gesessen. Das Duett aus dem Autoliebchen ging Felice aber nicht aus dem Kopf: ›Hat ein Jüngling sich erklärt, dass er Herz und Hand begehrt, heißt es: Nun mal flink den Verlobungsring!‹ Felice, die gern mal ein Liedchen anstimmte, verkniff es sich lieber, das schmissige Couplet hier in der ernsten literarischen Runde zum Besten zu geben.

Als Kafka seine drei Schwestern erwähnte, erzählte Felice ihrerseits von drei Schwestern, alle brünett wie sie, und von Ferdinand, genannt Ferri, ihrem einzigen Bruder, der sie, Felice rieb sich demonstrativ den Unterarm, als sei der Schmerz bis heute nicht von ihr gewichen, immer gehauen hatte, als er ein kleiner Junge war, so heftig, dass sie blaue Flecke davontrug. Ob der so wohlerzogen wirkende Herr Kafka seine Schwestern auch derart malträtiert hatte? Schwer vorstellbar, dass er nicht schon als Kind jene Ernsthaftigkeit ausgestrahlt hatte, mit der er auftrat. Frau Brod kümmerten weder Zionismus noch Berliner Revuen oder Geschwister; sie schwärmte den ganzen Abend vom schönen Batistkleid, das sie in Felices Hotelzimmer gesehen hatte, wo man sowas Feines in Prag wohl bekommen könne?

Zu Felices eher unbehaglichen Erinnerungen an den Abend bei Brods in Prag gehörten vor allem ihre durchnässten Schuhe, mit denen sie tagsüber durch den schrecklichen Dauerregen gelaufen war, bis hinauf auf den Hradschin, den ihr ein Prager Kollege trotz des Hundewetters unbedingt hatte zeigen wollen. Wie hatte sie bloß ihren Regenschirm in der Bahn vergessen können! Als das Geschirr abgeräumt wurde und sie ins Klavierzimmer wechselten, und als Felice sich vom Tisch erhoben hatte, fiel Herrn Kafkas verwunderter Blick auf ihr Schuhwerk: Sie trug die Pantoffeln der Frau Brod, weil die Stiefel austrocknen mussten. Etwas verlegen, weil sie glaubte, ihren leicht schlurfenden Gang erklären zu müssen, verriet Felice, dass sie zu Hause an Pantoffeln mit Absätzen gewöhnt sei. Dass es sowas wie Pantoffeln mit Absätzen überhaupt gab, löste bei Kafka große Verwunderung aus, offenbar hatte er sich trotz dreier Schwestern nie näher mit Damenpantoffeln befasst.

Im Klavierzimmer saß Felice Herrn Kafka direkt gegenüber, der nun endlich dazu kam, seine Manuskriptseiten auf dem Tisch auszubreiten, noch unentschieden, in welcher Reihenfolge er die einzelnen Erzählungen der Betrachtung präsentieren sollte. Ob das Stück mit dem Titel Das Unglück des Junggesellen vor dem stehen sollte, das Entlarvung eines Bauernfängers hieß, oder ob der Junggeselle besser ganz ans Ende gehöre und der Bauernfänger an den Anfang. Felice ließ die beiden Schriftsteller wissen, sie schriebe gern Manuskripte ab, vielleicht könne Max ihr gelegentlich ein wenig Arbeit schicken. Kafka schlug bei ihren Worten energisch mit der Hand auf den Tisch. In sein Gesicht trat ein erstaunter Ausdruck. Mit Frauen, die sich zutrauten, literarische Texte fehlerfrei zu kopieren, schien er noch keine Bekanntschaft gemacht zu haben. Auch hatte er bislang noch nichts veröffentlicht, blieb zu hoffen, dass er nicht den gleichen modischen Quatsch fabrizierte wie Max, Felice hatte sich schon mehrmals am expressionistischen Stil des schreibenden Verwandten die Zähne ausgebissen. Max lobte die Junggesellengeschichte seines Freundes, die kaum eine Seite lang war.

Felice warf einen Blick auf das Blatt mit Kafkas flüssiger Handschrift, und was sie las, ließ hoffen: »Es scheint so arg, Junggeselle zu bleiben, als alter Mann unter schwerer Wahrung der Würde um Aufnahme zu bitten, wenn man einen Abend mit Menschen verbringen will, krank zu sein und aus dem Winkel seines Bettes wochenlang das leere Zimmer anzusehen, immer vor dem Haustor Abschied zu nehmen, niemals neben seiner Frau sich die Treppe hinaufzudrängen, in seinem Zimmer nur Seitentüren zu haben, die in fremde Wohnungen führen, sein Nachtmahl in einer Hand nach Hause zu tragen, fremde Kinder anstaunen zu müssen und nicht immerfort wiederholen zu dürfen: ›Ich habe keine‹, sich im Aussehn und Benehmen nach ein oder zwei Junggesellen der Jugenderinnerungen auszubilden.«

Wenn ich diesen Text kopieren müsste, dachte Felice, würde ich mir vielleicht erlauben, aus dem einen langen Bandwurmsatz drei Sätze zu machen. Ein bisschen schwer zu folgen, bis endlich der Punkt am Ende kam. Worum es in dem Text ging, verstand Felice jedoch sehr gut, es ging um die Notwendigkeit zu heiraten. Es ging um nichts anderes als um das, was die Mädchen so gerne hatten.

Über der Frage, wie seine Betrachtung auf dem sichersten Wege zum Verleger Rowohlt gelange, wobei Max sich erfolgreich als zuverlässiger Sendbote anpries, hatte Otto sich ans Klavier gesetzt und zu spielen begonnen. Frau Brod duselte während des kleinen Hauskonzerts auf dem Kanapee ein und sah aus, als träumte sie vom Berliner Brokatkleid, der alte Herr Brod machte sich am Bücherregal zu schaffen, er schien einen bestimmten Band zu suchen. Das Gespräch kam unglücklicherweise auf Max’ Roman Schloss Nornepygge.

Den konnte ich leider nicht bis zu Ende lesen, gab Felice unumwunden arglos zu.

Das lange Schweigen, das ihrer Offenbarung folgte, klang so, als hätte Felice Max soeben einen Stümper geheißen, eine heillose Anmaßung. Diese konfuse Geschichte über einen ewig unentschiedenen Helden hatte Max vor vier Jahren als jungem Spund immerhin das Entrée in die eitlen Berliner Literatenkreise verschafft. Der Roman war aber wirklich schlecht, Felice ermüdeten die seitenweisen, angestrengt originellen Formulierungen, die sich zu keinem Sinn fügten, doch jetzt musste sie schleunigst zurückrudern.

Schon gut, Max, ich muss mir deinen Roman wirklich noch mal vornehmen, beeilte sie sich betont gelassen zu sagen, irgendwas muss ich da nicht begriffen haben.

Gottlob, da hatte sie gerade noch die Kurve gekriegt! Felice blätterte betont interessiert in dem Propyläen-Band mit Goethe-Darstellungen herum, den Max’ Vater ihr in den Schoß gelegt hatte, mit den Worten: Goethe, der Dichterfürst.

Felice suchte nach einer Steigerung: Er bleibt ein König auch in Unterhosen, kam es ihr über die Lippen.

Franz Kafka verzog bei diesem saloppen Spruch jäh das Gesicht, als hätte er in eine Zitrone gebissen. Schon wieder ein Fettnäpfchen, die lauerten überall. In diesen hochsensiblen Literatenkreisen musste man höllisch aufpassen, was man so von sich gab. Der Unterhosen-Spruch stammte aus einer Märchenaufführung, die Felice vor einiger Zeit sehr gefallen hatte, aber der war jetzt wahrscheinlich wieder zu respektlos gewesen. Felice lenkte das Gespräch auf ebeneres Terrain. Sprach über ihre Arbeit in verantwortlicher Stelle als Prokuristin bei der namhaften Grammofonfabrik Lindström, über die Kolleginnen in der Registratur, die so flink tippen konnten, über die internationale Kundschaft des expandierenden Unternehmens. Brods und Kafka hörten aufmerksam zu. Mit den beruflichen Themen war sie immer auf der sicheren Seite.

Es war spät geworden, Felice hatte ihre Sachen im Hotelzimmer noch nicht zusammengepackt, wollte im Bett noch ein wenig lesen und drängte zum Aufbruch. Sie beeilte sich, die Pantoffeln loszuwerden und in ihre inzwischen im Flur getrockneten Stiefel zu schlüpfen. Du bist ja flink wie eine Gazelle, bemerkte Frau Brod. Felice setzte ihren Hut auf und befestigte ihn mit Nadeln an ihrer Steckfrisur. Herr Kafka ließ es sich nicht nehmen, Felice zusammen mit Max Brods Vater Adolf noch durch die dunklen Straßen in ihre Unterkunft, das Hotel Blauer Stern am Graben, zu begleiten, gegenüber vom Pulverturm.

Ob sie viel ausgehe in Berlin, fragte Kafka, mit einem Fuß im Rinnstein neben ihr herlaufend, und Felice verneinte, sie gehe aber, wie gesagt, hin und wieder ins Theater, und beim späten Nachhausekommen öffne ihr die Mutter auf lautes Händeklatschen hin die Tür. Offenbar kannte Kafka das neuartige Berliner System mit dem Durchstecker nicht, ein schwerer Schlüssel mit zwei Bärten, den man durchs Schloss schieben musste, um ins Haus hineinzukommen, und den sie ungern in ihrer Handtasche herumtrug. Adolf Brod fragte nach dem Straßenverkehr in Berlin, man höre ja einiges vom enormen Verkehrsaufkommen, und Felice erzählte von den in dichter Folge die Leipziger Straße hinunterfahrenden Elektrischen, nein, kein Vergleich mit dem beschaulichen Prag, wo sich auch die Anzahl von Automobilen in Grenzen hielt. Über den technischen Fortschritt redeten sie, über das Problem, dass in der Leipziger Straße immer öfter Kutschpferde durchgingen, die wegen der zunehmenden Elektrisierung erregt waren. An den Kreuzungspunkten stauten sich die Straßenbahnen oft derart, dass man ernsthaft darüber nachdenke, sie unter den Straßendamm zu verlegen, erklärte Felice dem Herrn Brod.

Vorm Hotel angekommen, komplimentierte ein Page Felice hinein, die Drehtür kreiselte, und statt, wie es sich vielleicht gehört hätte, einen Moment zu warten, zwängte sich Kafka, der seit der Schlüsselgeschichte schweigend neben Felice hergelaufen war, in dasselbe Abteil der Drehtür wie sie. Für einen kurzen Augenblick im Niemandsland zwischen draußen und drinnen, verharrten beide auf Tuchfühlung zwischen zwei Glasscheiben. Im Foyer überspielte Felice diesen peinlichen Moment, indem sie sich an den Pagen wandte, sie bräuchte keine Droschke morgen früh, sondern gehe gern zu Fuß zum Bahnhof, es sei ja nicht weit. Auf die Ankunft des Fahrstuhls wartend, erinnerte Herr Kafka Felice an ihr Reiseversprechen, ob sie es wirklich ernst meine damit.

Ich bin keine wankelmütige Person, ließ Felice ihn wissen und reichte ihm abermals die Hand, bevor die Fahrstuhltür sich zwischen ihnen schloss und Felice alleine nach oben fuhr. Im Zimmer sah sie sich im Spiegel an, ihre Steckfrisur sah ganz zerzupft aus. Dieser Doktor Kafka mit seinem forschenden Blick hatte sie so nervös gemacht, dass sie ständig mit den Händen in ihrem Haar herumgenestelt hatte.

Tags darauf, recht früh am Morgen, reiste Felice weiter zu ihrer Schwester Else. Die war seit zwei Jahren mit dem ungarisch-jüdischen Maler Bernát Braun verheiratet und junge Mutter, die kleine Gerda Vilma, von allen nur Muzzi genannt, zählte noch kein Jahr. Schon im Zug nach Budapest, als Felice ihr Frühstück im Speisewagen einnahm, verlor sie kaum einen Gedanken mehr an den Vorabend bei Brods und den etwas wunderlichen Herrn Kafka. Ihre Überlegungen kreisten angestrengt um die Frage, wie sie der Schwester, die sich in Ungarn noch nicht recht eingelebt hatte und sich ein wenig einsam fühlte, am besten unter die Arme greifen konnte.

Post aus Prag

Damit hatte Felice überhaupt nicht mehr gerechnet: Sechs Wochen nach dem Besuch im Hause Brod hielt sie erstaunt einen Brief mit dem Kopf der Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen in den Händen. Der Doktor aus Prag schrieb wie ein scheuer Knabe, der einen höflichen Bückling vor ihr machte: »Sehr geehrtes Fräulein! Für den leicht möglichen Fall, dass sie sich meiner auch im geringsten nicht mehr erinnern könnten, stelle ich mich noch einmal vor: Ich heiße Franz Kafka und bin der Mensch, der sie zum erstenmal am Abend bei Herrn Doktor Brod in Prag begrüßte.« Ob sie sich noch ans Versprechen der gemeinsamen Palästinareise erinnere, über die man an jenem Abend gesprochen habe.

Wie sich nicht an den seltsamen Herrn und seinen Auftritt mit dem Manuskript erinnern? Freilich hatte sie auch das Versprechen nicht vergessen, das sie ihm in die Hand gegeben hatte. Und natürlich war der Gedanke an eine solche Expedition an Bord eines Schiffes reizvoll, ja, verwegen. Doch je länger der Augustabend bei Brods zurücklag, desto unwirklicher wurde er, und desto mehr deutete Felice das bei einer Zufallsbegegnung ernsthaft Ausgesprochene als flüchtige Laune des Herrn Kafka. Was für ein Wagnis auch, eine so abenteuerliche Orient-Exkursion mit einem fremden Mann, den sie zwar nicht unsympathisch fand, jedoch schwer einschätzen konnte. Womöglich entpuppte er sich auf der Reise als Tyrann oder als Klotz am Bein. Immerhin war der fremde Herr ein enger Freund der Brods, das musste man als Vertrauensbonus gelten lassen.

Wie Herr Kafka denn an ihre Adresse in der Immanuelkirchstraße komme, wollte Felice wissen, als sie ihm eine Woche nach Erhalt des Briefes aus Prag zurückschrieb. Die Antwort kam stante pede, natürlich, von Max’ Schwester Sophie. Der nächste Brief, den Felice nur einen Tag später in den Händen hielt, war eine Art närrische Abhandlung übers Schreiben, deren Lektüre Felice leicht benommen werden ließ. Er handelte von ungeordneten Gedanken, die aufs Papier drängten, sich aber bereits im Kopf wieder verflüchtigten und erst wieder in kruden Wortbrocken auftauchten, die sich nur mit Mühe in einen vernünftigen Zusammenhang fügen wollten, schon wegen des schlechten Gedächtnisses, unter dem Kafka litt, wie er sagte. Dass Felice eine geschlagene Woche nicht auf seinen ersten Brief geantwortet hatte, stürzte ihn in größte Verunsicherung, doch nun, da sie endlich von sich hören ließ, fasste er Mut: Er forderte Felice auf, ihm wie in einem Tagebuch genau aufzuschreiben, wie sie zu frühstücken pflege oder wie ihre Freundinnen hießen, und Felice fragte sich, ob sie es mit einem pedantischen und leicht verschrobenen Beamten oder mit einem Dichter zu tun hatte, den der Wahnsinn zart geküsst hatte. Wie sollte sie auf seine Fragen reagieren, solange sie nicht einschätzen konnte, welcher Person sie die Antworten anvertraute?

Von Sophie erfuhr Felice, dass Kafka sehnlichst auf einen neuerlichen Gegenbrief warte, und Felice ließ sich zu der Bemerkung hinreißen, dass eine lebhafte Korrespondenz doch längst im Gange sei. Reichlich übertrieben, in Wahrheit hatte sie einen Antwortbrief höchstens im Kopf. Ja, schon, Felice wünschte sich brennend einen Verehrer, der ihr werbende Briefe schrieb, vielleicht hatte sie deshalb Sophie gegenüber vorgegriffen. Doch die krausen Gedanken in Franz Kafkas zweitem Brief, in dem es auf über vier Seiten um die volatilen Wortbrocken ging, schreckten Felice gleichzeitig ab. War sie vielleicht zu dumm, um seinen Überlegungen folgen zu können, oder war er nur ein selbstverliebter Schwafler? Felice war verunsichert.

Nun lass ihn nicht so zappeln, so ähnlich hatte Sophie gesprochen, doch erst geschlagene drei Wochen nach Erhalt des ausführlichen Tintenergusses aus Prag setzte Felice sich an ihren Schreibtisch und leistete der Aufforderung des Briefschreibers Folge. Sie überlegte eine Weile, bevor sie ihre Anrede formulierte und die Feder aufs Papier setzte: »Werter Herr Dr. Kafka!« In wohlgewogenen Worten kam sie wieder auf ihre Arbeit als Sekretärin mit Prokura bei der Lindström AG, erwähnte abermals die netten Kolleginnen, die sie mit Büchern, Bonbons und Blumen beschenkten, die Brühl, die Lindner und die Grossmann, und erzählte, dass die Firma eine eigene Produktionsstätte in der Kreuzberger Schlesischen Straße unterhielt, ein großer Backsteinbau direkt an der Spree, wo nicht nur Grammofone hergestellt wurden, sondern auch ein neuartiges Diktiergerät, der Parlograf, der der Lindström AG gerade einen Aufschwung bescherte und bei der Erledigung von Post 50 Prozent Zeitersparnis garantierte. Stenografie war gestern; man diktierte seinen Text einfach in einen Schalltrichter hinein, der durch einen Metallschlauch mit dem Gerät verbunden war. Mittels feiner Nadeln wurde die Stimme auf eine elektrisch betriebene Wachswalze übertragen. Drückte man die Wiedergabetaste, ertönte mit geheimnisvollem Knistern der gesprochene Text, den man dann zu einem gewünschten Zeitpunkt abtippen konnte. Das Gerät steckte in einem schwarzen Metallkasten und wog stolze 18 Kilo, man brauchte also schon einen festen Standort dafür. Felice kam richtig in Fahrt, nun bereute sie es gar, diesem Herrn Kafka nicht doch schon eher geschrieben zu haben. Ich bin ihm eine Erklärung für das lange Schweigen schuldig, dachte sie und rettete sich mit den letzten Zeilen ihres Briefes in eine kleine Notlüge: Ihr erster Antwortbrief müsse auf dem Weg von Berlin nach Prag wohl verloren gegangen sein. Bevor sie das Kuvert zuklebte und zur Post brachte, legte sie als Geste künftiger Zugewandtheit eine kleine Blume zwischen die Seiten, ein Symbol für den geheimen Garten, der seit dem Spätsommer 1912 seltene Blüten trieb.

Dass schon am darauffolgenden Tag wieder Post aus Prag ankam, Felice hätte es sich denken können. Diesmal wollte sie Herrn Kafka nicht so lange auf die Folter spannen, sondern schrieb sogleich zurück, wunderte sich aber, dass er während der Bürostunden Zeit für seine wahrlich epischen Ausführungen fand. Sie selbst war bei Lindström in jeder Sekunde eingespannt, in einer Tour kam der Bote mit Telegrammen und Einschreibebriefen, deren Eingang sie bestätigen musste. Als Entscheidungsträgerin wohnte sie allen wichtigen Konferenzen bei und war auf Einkaufsmessen präsent.

»Aber man zerreißt Sie ja vor meinen Augen!«, empörte sich Kafka. »Geben Sie sich nicht mit zuviel Menschen ab, mit unnötig vielen?«

Nichts zu machen, auf der Arbeit hatte sie eben viel Publikumsverkehr. Und genau den mochte sie: das Abschätzen eines Kaufinteresses, die Demonstration des Parlografen, das selbstständige Verhandeln mit ausländischen Kunden. Inmitten der Geschäftigkeit des Büros, die ihr kaum Zeit für Pausen ließ, war sie in ihrem Element. Freilich, beeilte Felice sich in ihrem Brief an Franz Kafka hinterherzuschicken, dürfe er ihr nach Belieben schreiben, wann immer er wolle.

Die von Felice leichthin erteilte Lizenz zum Schreiben öffnete in Prag die Schleusentore für eine nicht mehr versiegende Briefflut. Kaum vermochte Felice noch all die Fragen zu beantworten, die jetzt auf sie einstürmten. »Was sehen Sie«, wollte Franz Kafka wissen, »wenn Sie aus dem Fenster Ihres Büros hinausschauen?«

Felice blickte, wenn sie denn einen Moment zum Nachsinnen fand, auf die Große Frankfurter Straße hinunter, die breite, schnurgerade Ausfallstraße, die vom Alexanderplatz nach Lichtenberg führte und weiter bis nach Frankfurt an der Oder, auf der jederzeit viel Verkehr herrschte. Morgens zur Arbeit nahm Felice die Elektrische, und war sie in Eile, sprang sie auf der Großen Frankfurter aus der langsam fahrenden Bahn, kurz bevor die an der Haltestelle stoppte. Warum springen Sie aus der Elektrischen, viel zu gefährlich, schallte ihr die erschrockene Frage entgegen. Nun, weil die Straßenbahnhaltestelle ein ganzes Stück hinter der Firma lag und Felice die Strecke nicht wieder zurücklaufen wollte. Sie musste Kafka versprechen, dies nicht wieder zu tun.

Kafka wollte mehr wissen: »Welchen Weg haben Sie zur Arbeit, verehrtes Fräulein Bauer?«

Mit der Elektrischen machte man einen Umweg über den Alexanderplatz, zu Fuß war es direkter und näher. Von der Wohnung in der Immanuelkirchstraße in die Große Frankfurter lief man nur eine Dreiviertelstunde, vorausgesetzt, man verzettelte sich nicht vor den Schaufenstern. Felice liebte es, nach Büroschluss durch den frühen Abend zu laufen, vor allem im Frühjahr, wenn die Tage länger wurden, die Linden in den Straßen zu duften begannen und der Volkspark Friedrichshain, durch den ihr Weg führte, sich mit Leben füllte. Diesen ersten warmen Tagen voller Verheißung wohnte eine vage Sehnsucht inne, die sich erst genauer bestimmen ließ, wenn Felice die Verliebten im Park sah. Wie die Immanuelkirchstraße aussah, hatte Felice noch gar nicht beantwortet, da kam Franz Kafka ihr mit einer Beschreibung zuvor. Er hatte einen Bekannten in die Immanuelkirchstraße ausgeschickt, Jizchak Löwy, einen Schauspieler aus Polen, der mit dem jiddischen Theater in Berlin gastierte. Er war also im Auftrag von Dr. Kafka konspirativ durch ihre Straße geschlichen und hatte einen ausführlichen Bericht verfasst, der Felice schmunzeln ließ, als Franz ihn wiedergab: »Von Alexander Platz ziht sich eine lange, nicht belebt Straße, Prenzloer Straße, Prenzloer Allee. Welche hat viele Seitengässchen. Eins von diese Gässchen ist das Immanuel. Kirchstrass. Still, abgelegen, weit von den immer roschenden Berlin. Das Gässchen beginnt mit eine gewenliche Kirche. Wi sa wi steht das Haus Nr. 37 ganz schmall und hoch. Das Gässchen ist auch ganz schmall. Wenn ich dort bin, ist immer ruhig, still und ich frage, ist das noch Berlin?« Leider hatte der heimliche Kundschafter sich in der Hausnummer geirrt, die Bauers wohnten nämlich nicht in der 37, sondern in der 29, ein ähnliches Gründerzeithaus zwar, aber eine Straßenkreuzung weiter. Es amüsierte Felice auch, dass Kafka sich fragte, wer um Himmels willen Immanuel Kirch gewesen sei. Erst, als er erfuhr, dass das evangelische Gotteshaus als Namenspate am Ende der Straße die Immanuelkirche war, löste sich ihm ein Rätsel.

Wie ein Maulwurf grub sich der Frager immer weiter in die Gänge von Felices Berliner Lebensraum vor: »Und wie genau sieht es in Ihrem Zimmer in der Immanuelkirchstraße aus?«

Felice schaute sich in ihrem eigenen Zimmer um wie mit fremden Augen. Sie sah ein Bücherregal, einen zierlichen Damenschreibtisch, darauf eine Kassette für Briefe, vor den Fenstern waren hölzerne Jalousien angebracht, die bei Wind klapperten. Es handelte sich um das typische Zimmer einer jungen Frau ihrer Zeit, die Spiegelkommode, auf der Cremedöschen und Flacons standen, gerahmte Fotos an der Wand mit dezent geblümten Tapeten, von eigener Hand mit bukolischen Motiven bestickte Kissen auf einer kleinen Chaiselongue.

Mit seinen Fragen drang Kafka bis dicht an ihr Bett vor: »Welche Lampe brennt auf Ihrem Nachttisch, Liebste?«

Zur altmodischen Gaslampe auf dem Nachttisch wollte Felice nichts einfallen, was der Beschreibung wert gewesen wäre. Sie fand überhaupt nichts Außergewöhnliches innerhalb ihrer vier Wände, das es wert gewesen wäre, dem wissensdurstigen Mann aus Prag mitzuteilen. Erst am Abend, Felice saß vor ihrer Spiegelkommode und löste ihr Haar, betrachtete sie ihr Ebenbild und fand sich verändert. Waren ihre Gesichtszüge nicht weicher geworden, die Augen verträumter? Sah so nicht eine Frau aus, die von einem Mann umworben wurde? Sie würde Herrn Kafka gern schreiben, dass ihr der Gedanke durchaus nicht unangenehm sei, im fernen Prag jemanden zu wissen, der in Liebe an sie dachte. Der Verehrer schien in Prag vor Felices Briefen zu sitzen wie die Besucher des Kaiserpanoramas in der Passage an der Friedrichstraße, begierig, jedes Detail dreidimensional und wie durch ein Vergrößerungsglas zu erhaschen. Alles, was Felice besaß, geriet durch Kafkas Aufmerksamkeit unversehens zu einer Kostbarkeit von ungeahntem Wert. Sie schaute sich die altmodische Gaslampe noch mal an, den Fuß aus Messing, den Schirm aus mattgelbem Milchglas, und begann zu schreiben, über das milde Licht.

Spätabends stand Felice oft in der Küche neben der Kochmaschine und wartete darauf, dass das Wasser im Topf zu sieden begann. Sie goss einen Schwall in die Porzellankanne, dem silbernen Tee-Ei entströmten bernsteinfarbene Schwaden, zwei Minuten ziehen lassen, stand auf der Packung Meßmer-Tee. Eine Zitrone lag noch in der Obstschüssel, Felice liebte das heiße Getränk mit Zitrone und Zucker. Franz hatte Nerven, er fragte, ob der schwarze Tee ihr nicht den Schlaf raube, oh nein, nicht der Tee, es war Franz höchstselbst, für den sie sich mit Tee wach hielt, kannenweise. Wann sollte sie schreiben, wenn nicht nachts? Wenn Felice mit der Genauigkeit antwortete, die Kafka von ihr erwartete, entrollte sich wie ein großes Wollknäuel der Faden, an den sich ihre Familiengeschichte knüpfte. Sie schrieb nach Prag, dass sie im trüben Monat November geboren sei, am 18.11.1887 im oberschlesischen Neustadt, und der Umzug aus dem ruhigen Städtchen nach Berlin um die Jahrhundertwende ein wahrer Kulturschock gewesen sei. Dass ihre Mutter Anna, eine geborene Danziger, die Tochter eines Färbers aus Neustadt war und acht Geschwister hatte, darunter Tante Natalie und die etwas wankelmütige Tante Clara. Der Vater Carl war zwar in Ungarn geboren, sprach jedoch mit Wiener Akzent, da die Familie früh in die Mozartstadt gezogen war. Vaters Schwester Emilie stand immer auf der Matte, wenn sie einen Skandal witterte. Gleich nach der Hochzeit der Eltern 1882 wurde Else geboren, dann in rascher Folge Ferri, Erna und Felice, fünf Jahre später kam noch Toni, als Anna Bauer mit dreiundvierzig für eine Mutter schon recht alt war. Toni war unternehmungslustig, sie riss sich darum, mit den großen Schwestern auszugehen, aber in manchen Momenten war sie vollkommen in sich versunken und schien mit der Welt zu hadern. Tagelang war sie unansprechbar, um eines schönen Morgens wieder trällernd durch die Räume der Wohnung zu laufen. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, so nannte der Vater das. Womöglich hatte Toni den Wankelmut von der Tante Clara geerbt. Toni war jetzt Anfang zwanzig, vielleicht trug ja die Verbindung mit einem Mann, die gewiss nicht mehr lange auf sich warten ließ, zur größeren Ausgeglichenheit der Schwester bei. Felice blickte vom Papier auf. Interessierte das den Mann in Prag wirklich? Dass Toni ein Spielball ihrer Stimmungen war und die Tante Emilie sich gern ungefragt in die Familienangelegenheiten einmischte? Felice zerriss die Seite mit den Ausführungen über Toni und die Tante kurzerhand wieder. Ohnehin musste sie sich in Acht nehmen, Kafka gegenüber ihre Prinzipien von Diskretion nicht aufzugeben, gar nicht so leicht, weil sie an den Mann aus Prag dachte wie an eine lang vertraute Brieffreundin. Erst vor Kurzem hatte Felice ihrer Schwester Erna versprechen müssen, zu schweigen wie ein Grab. Erna hatte ihr ein Geheimnis anvertraut, das, wenn es herauskäme, die gesamte Familie Bauer in Verruf bringen würde. Am besten, sie erzählte wieder von ihrer Arbeit und den Zufallsentdeckungen auf der Straße. Felice schrieb, dass sie die Sommerferien in Binz auf Rügen sehr genossen habe, aber auch sehr gern durch die Straßen von Berlin gehe in ihrer freien Zeit. Dass sie einer Bekannten zum Einzug in die neue Wohnung Orchideen geschenkt hatte, dass sie zweimal die Woche turnte, am Sonntag handarbeitete und zur Mutter ein gutes Verhältnis hätte. Dass das nur so war, weil Felice die brave Tochter spielte, die keine Widerworte gab, wenn die Mutter mal wieder was an Felice auszusetzen hatte, schrieb sie nicht. Nicht leicht, der tägliche Spagat zwischen Zuhause und Büro. Hier galt das Gesetz der über alles wachenden Mamme, dort hatte Felice weitgehend freie Hand. Hier war sie Tochter, dort die Seele des Büros. »Manchmal«, holte Felice aus, »ärgert sich meine Mutter, wenn ich so lange im Büro bleibe.« Anna Bauer verstand einfach nicht, dass Felice berufliche Verantwortung trug und nicht pünktlich wie die Maurer gehen konnte, wenn noch kurz vor Feierabend ein Kunde etwas wollte. »Fehlt jetzt etwa noch etwas zur Vervollständigung der Kenntnis meiner Vergangenheit?«, schloss Felice ihren Brief.

Franz Kafkas Echo schallte ihr sogleich entgegen: Wie sehr sie seine Begierde unterschätze, alles zu erfahren!

Ihrerseits erfuhr Felice aus Prag, dass Franz sich als Erstgeborener gar nicht wohl in seiner Haut fühlte. »Ich bin der älteste von sechs Geschwistern, zwei Brüder, etwas jünger als ich, starben als kleine Kinder durch Schuld der Ärzte, dann war es eine Zeitlang still, ich war das einzige Kind […]. So habe ich lange allein gelebt und mich mit Ammen, alten Kindermädchen, bissigen Köchinnen, traurigen Gouvernanten herumgeschlagen, denn meine Eltern waren doch immerfort im Geschäft.« Er sei ein ängstliches Kind gewesen und beneidete seine Schwestern Elli, Valli und Ottla, die fester in der Welt zu stehen schienen als er und von den Erfahrungen profitieren konnten, die ältere Geschwister vor ihnen gemacht hatten. Vor allem Ottla liebte Franz sehr, er nannte sie seine ›Prager Freundin‹. »Nur der Vater und ich, wir hassen einander tapfer.«

Felice war berührt vom kleinen, unsicheren Franz, der da vor ihren Augen auflebte, nur eines verstand sie nicht, wieso sich Franz so unerbittlich in die Abneigung gegen den Vater hineinsteigerte, der zur Zielscheibe seines geballten Hasses wurde. Hermann Kafka hatte klein angefangen, als Hausierer, der mit einem Bauchladen voller Gemischtwaren von Tür zu Tür zog. 1882 lernte er Julie Löwy kennen, via Heiratsvermittler. Nach der Eheschließung kam die berufliche Karriere in Schwung, nicht zuletzt durch eine ordentliche Mitgift. Die Kafkas wollten mit den armen Ostjuden nichts mehr zu tun haben, und Hermann Kafka eröffnete seinen Laden jenseits des Prager Ghettos. Der Vater war von einer Lebenstüchtigkeit, die dem Sohn offenbar zutiefst suspekt war. »Mein Leben«, bekannte Franz, »besteht und bestand im Grunde von jeher aus Versuchen zu Schreiben und meist aus misslungenen. Schrieb ich aber nicht, dann lag ich auch schon auf dem Boden, wert hinausgekehrt zu werden.« Mit dem Hang zum Aus-der-Reihe-tanzen kam Franz eher nach der mütterlichen Seite, nach den sehr eigenwilligen vier Brüdern der Mutter. Richard Löwy war ein einfacher Kleiderhändler in Prag, Rudolf Löwy Buchhalter in einem Brauhaus in der Umgebung und zum Katholizismus konvertiert; er galt als Narr der Familie, mit dem Hermann Kafka seinen Sohn oft verglich. Sehr gern mochte Franz den Onkel Siegfried Löwy, einen Landarzt in Mähren, der einen speziellen Humor besaß und dessen eigenbrötlerische Seiten ihm sympathischer waren. Als schillernde Figur machte vor allem der älteste Bruder der Mutter von sich reden: Alfred Löwy, ein eingefleischter Junggeselle, war nach Spanien ausgewandert und hatte es in Madrid bis zum hochdekorierten Eisenbahndirektor gebracht. Franz hatte Felice ein eindrucksvolles Foto des Mannes geschickt, das ihn in einem schwer an Orden und Abzeichen tragenden Anzug zeigte. Dass Felice den Onkel Alfred wiederholt irrtümlich in Mailand statt in Madrid lokalisierte, wurmte Franz, denn er interpretierte diese Verwechslung als einen Mangel an Aufmerksamkeit ihm und seinen Briefen gegenüber. »Du liest sie nur flüchtig«, warf er Felice häufig vor, »zwischen Tür und Angel.«

Fröhliche Weihnachten

Novembernebel, schlingernde Fahrradfahrer im nassen Laub auf den Berliner Straßen – der Briefwechsel mit Franz Kafka hatte Fahrt aufgenommen und trug einen hellen Glanz in die trüben Tage des Spätherbstes. Felice hatte sich auf den so wortgewandten und dennoch stets rätselhaft schwankenden Kandidaten eingelassen. Ihr war klar, was das bedeutete. Franz klang zwar wie die sensible Brieffreundin, doch war er, jeder Zoll, ein Mann. Die Dinge nähmen ihren Lauf, so wie im bürgerlich-jüdischen Milieu üblich: höfliche Vorstellung des Kandidaten bei den Eltern in Berlin, vielleicht schon zu Weihnachten, der Doktor würde bald um ihre Hand anhalten, Verlobung, Hochzeit womöglich im kommenden Jahr.

Fräulein Bauer, für Sie, ich glaube, es ist privat! In der Telefonzentrale der Lindström AG streckte ihr eine Mitarbeiterin den Hörer entgegen. Am Apparat war Max Brod, der sich gerade in Berlin aufhielt. So nervös, wie er sich räusperte, hatte er etwas auf dem Herzen.

Ist was mit Sophie oder mit deinen Eltern?, fragte Felice.

Nein, aber mit Franz, sagte Max. Der wünsche, wieder knarrte ein Räuspern durch die Leitung, den Briefverkehr zu beenden.

Felice entfuhr ein lautes Lachen. Erst vor ein paar Tagen hatte Franz sich mit theatralischen Zeilen von ihr verabschiedet: »Sie dürfen mir nicht mehr schreiben, auch ich werde Ihnen nicht mehr schreiben. Ich müsste Sie durch mein Schreiben unglücklich machen und mir ist doch nicht zu helfen […] ich habe es ja vor meinem ersten Briefe klar gewusst und wenn ich mich trotzdem an Sie zu hängen versucht habe, so verdiente ich allerdings dafür verflucht zu werden, wenn ich es nicht eben schon wäre. […] Vergessen Sie rasch das Gespenst, das ich bin, und leben Sie fröhlich und ruhig wie früher.« Felice hatte diesen Brief zu den anderen gelegt und dem finalen Paukenschlag keine weitere Bedeutung beigemessen. Franz Kafka beherrschte die gesamte Partitur der Selbstanklage und des Dramatisierens. Der Mann, der seinen Mandanten von Berufs wegen tagtäglich weismachen musste, dass es für jedes Risiko eine Absicherung und für jedes Problem eine Lösung gab, stand vor allem sich selbst im Wege.

»Unmöglichkeiten auf allen Seiten!« Kafka litt unter dem Joch seiner Arbeit, krankhafter Geräuschempfindlichkeit, chronischen Magenproblemen, dem Gefühl des Verlorenseins und diagnostizierte sich eine »in sich selbst verliebte Hypochondrie.« Wahrlich kein Profil für ein gestandenes Mannsbild, doch Felice blieb gelassen; den Hörer in der Hand, versicherte sie Max, dass sie keineswegs vorhabe, den Kontakt abzubrechen, auch wenn sich Franz’ Briefe oft um sich selbst drehten, sodass Felice beim Lesen ein wenig schwindlig wurde. Das Denken der Gedanken war offenbar sein liebster Sport.

Ich weiß nicht, wieso das kommt, sprach sie ins Telefon, Franz schreibt mir ziemlich viel, aber es ergibt sich aus den Briefen kein rechter Sinn, ich weiß nicht, um was es sich handelt, wir sind einander nicht näher gekommen, und es ist keine Aussicht, vorläufig. Vorläufig, das betonte Felice, aber wir kennen uns ja noch gar nicht richtig.

Franz wusste es schließlich selbst: Briefe erzeugen keine Gegenwart, vielmehr einen Zwitter zwischen Gegenwart und Entfernung. Vier Monate war die Zufallsbegegnung bei Brods jetzt her, höchste Zeit, die Gegenwart aufzufrischen, ihr neues Leben einzuhauchen, bevor die Erinnerung an den Augustabend wieder verblasste.

Max Brod stimmte zu, ihr solltet euch wieder sehen, du tätest ihm gut. Er legte sich mächtig für seinen Freund ins Zeug, sprach entschuldigend über Franz’ übergroße Sensibilität, ja, ganz recht, sie stehe seinem Handeln manchmal im Wege. Und dabei schreibt er einen Roman, der alles Literarische, das ich kenne, in den Schatten stellt. Was könnte er leisten, wenn er frei und in guten Händen aufgehoben wäre! Ein so einzigartiger und wundervoller Mensch wie Franz verdiene es eben, anders behandelt zu werden als Millionen banaler Dutzendleute.

Aufs Urteil des klugen Max gab Felice viel. Vielleicht, dachte sie, kann ich dazu beitragen, dass eine Literatur in die Welt kommt, die größer ist als alles Voraufgegangene, auch wenn ich sie nicht verstehe. Ich muss sie auch gar nicht verstehen.

Seit wir uns Briefe schreiben, Franz und ich, sagte Felice zu Max und strich eine Haarsträhne glatt, die aus ihrer Steckfrisur ausgebrochen war, fühle ich mich so sichtbar.

Mit Ungeduld sehnte Felice den Feierabend herbei. Noch nie seit Beginn der Korrespondenz mit Franz hatte es sie so wie jetzt gedrängt, ihm zu schreiben. Das übliche Stimmengewirr aus der Telefonzentrale, ich verbinde, Fräulein Brühl kämpfte im Nebenzimmer leise fluchend mit einem verklemmten Schreibmaschinenhebel, Felices verdiente Mittagspause fiel aus, weil ein englischer Großkunde, den man nicht einfach hinauskomplimentieren konnte, sich ausführlich über den Parlografen informieren ließ und Fragen über Fragen zur Handhabung des neuen Geräts stellte. Automatische Aufzeichnung, erklärte Felice dem Engländer, dachte, dass Franz gerade jetzt in seiner Zerrissenheit einen Menschen brauchte, der für ihn da sein konnte. Ob man Spezialpapier für die Walze bräuchte, fragte der Kunde mit dem charmanten Akzent. Felice hatte sich anfangs so schwer getan, einen Briefwechsel mit dem Mann aus Prag zu beginnen; sie hatte den Weg zögerlich beschritten, nun aber war sie umso entschlossener, ihn bis zum Ende zu gehen. Ja, Spezialpapier, gab sie zur Auskunft, selbstverständlich auch bei uns erhältlich wie sämtliches Zubehör. Ob bei der Abnahme von fünf Parlografen ein Sonderpreis gewährt würde. Felice nickte. Ja, doch, Franz, jetzt erst recht! Gleich, wenn sie zu Hause wäre, würde sie ihm mit kühlem Kopf schreiben und seine überreizten Nerven beruhigen. Gegen alles ist ein Kraut gewachsen. Anscheinend wollte Franz den Briefwechsel bloß aus lauter Rücksicht beenden, weil er glaubte, Felice mit seinen gedanklichen Ausschweifungen zu überfordern, aber war sie bis jetzt nicht mit allem Möglichen fertig geworden? Jetzt hatte sie erst recht eine Aufgabe, sie musste den Zauderer an die Hand nehmen und ihn von seinen nagenden Zweifeln erlösen! Am Ende des Weges stand der Tempel, in den sie eintreten würden, um, masel tov, die Ehe einzugehen, die ihnen ein schönes, gerades Leben aufzeigen würde. 50 Prozent Zeitersparnis beim Diktat, dafür garantiert die Lindström AG. Okay, bestens. Der britische Kunde verabschiedete sich mit Handschlag.

Good bye Miss Bauer! Thank you very much!

Der Engländer war aus der Tür, Felice kam endlich dazu, ihr Mittagessen nachzuholen. Zu mehr als drei Riegeln Schokolade, die sie sich in den Mund steckte, fehlte ihr jedoch schon wieder die Zeit, denn Rosenbaum, der nette Mitarbeiter, kam mit einem Einschreiben gelaufen, das sie abzeichnen musste, und dann wurde sie erneut in die Telefonzentrale gerufen. Diesmal war es zum Glück nicht privat.

Noch einmal an diesem Tag, spätabends und schon halb im Bett, setzte Felice ihren Namen auf ein Blatt Papier. Das reibungslose Funktionieren des Parlografen versprach sie ihren Kunden zehnmal am Tag. Jetzt steckte sie einen Brief ins Kuvert, mit dem sie Franz Kafka ihrer bedingungslosen Zuneigung versicherte. »Wenn wir uns erst besser kennen«, schrieb sie, »werden unsere Worte füreinander nicht mehr so fremd klingen.« Es gibt nur Heilung von Mensch zu Mensch, so Franz’ eigene Worte, es war das Gebot der Stunde. Etliche Generationen vor ihnen hatten den Fehler begangen, wie zwei Fremde in die Ehe zu tappen. Bis heute war es gerade in jüdischen Kreisen üblich, dass die Eltern eine Ehe anbahnten und die Verkuppelten sich zum ersten Mal überhaupt im Tempel erblickten, wenn der Bräutigam den Schleier der Braut lüpfte. Kein Wunder, dass es da zu Verwerfungen kam wie bei Felices eigenen Eltern, diese ewigen Missverständnisse, die im Hause Bauer herrschten und vor denen Felice am liebsten die Augen verschloss.

Felice musste nicht lange auf eine Antwort warten. Prag schrieb postwendend: »Gott sei Dank! sage auch ich. Ich habe Sie also nicht verloren.« Felice beschlich der leise Verdacht, Kafka habe sie mit seinem Adieu nur auf die Probe stellen wollen. Ermutigt durch ihr Treuebekenntnis, sprang er von einem Satz zum nächsten vom Sie ins Du: »Ich antworte z. B. auf Ihren Brief und liege dann scheinbar still im Bett, aber ein Herzklopfen geht mir durch den Leib und weiß von nichts als von Ihnen. Wie ich Dir angehöre, es gibt wirklich keine andere Möglichkeit es auszudrücken und die ist zu schwach.« Felice verspürte eine Wallung, ein warmes Gefühl durchströmte ihren gesamten Körper bis in die Fingerspitzen, in denen Franz’ Brief leicht zitterte. »Ich bin noch knapp gesund für mich«, las sie weiter, »aber nicht mehr zur Ehe und schon gar nicht zur Vaterschaft.« Felice musste sich setzen. Der eiskalte Guss auf ihre erwärmten Gefühle trieb ihr den Schweiß auf die Stirn. Mal hü, mal hott, Franz warf Nebelkerzen. Doch die entscheidenden Begriffe waren im Spiel, das ließ sich nicht mehr leugnen, und das allein zählte. Was Franz mit Herzklopfen zu Papier brachte, waren eindeutig Liebesbriefe, auch wenn sie eine merkwürdige Verneinung ihrer selbst in sich bargen. Er schien sich über diesen Widerspruch allerdings genau im Klaren zu sein, denn er fragte Felice erneut, ob sie ihm bei all dem Irrsinn tatsächlich weiter schreiben wolle?

»Schmonzes«, beruhigte mütterlich Felice, »quäl Dich nicht immer so.«

Vermutlich war Franz’ Schwanken eine Art Masche, sie erst recht anzulocken, seine geradezu feminine Koketterie mit der eigenen Unzulänglichkeit konnte durchaus amüsant sein. Felice hatte sein Du erwidert, und schon hatte sie ihn wieder ganz für sich gewonnen.

»Du Liebste! Kann ich jetzt Deiner sicher sein? Das ›Sie‹, das gleitet wie auf Schlittschuhen, in der Lücke zwischen 2 Briefen kann es verschwunden sein, man muss dahinter her jagen mit Briefen und Gedanken am Morgen, am Abend, in der Nacht, das Du aber, das steht doch, das bleibt wie Dein Brief da, der sich nicht rührt und sich von mir küssen und wieder küssen lässt. Was ist das für ein Wort! So lückenlos schließt nichts zwei Menschen aneinander, gar wenn sie nichts als Worte haben wie wir zwei.« Franz drehte den Spieß einfach um: Er war ja der Wackelkandidat gewesen, der sie in Unsicherheit gelassen hatte, nicht sie. Doch Felice war glücklich, Franz mit der Erwiderung des Du beruhigen zu können. Ein ähnliches Glücksgefühl verspürte sie, wenn sie den Kindern auf der Straße von ihren Bonbons schenkte.