3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Elvea Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Was macht das Monster im Keller? Wie lang können 90 Sekunden sein? Eine Kaktusblüte als Züchtertraum, eine Vampierjagd und ein seltsamer Schleimpilz, ein Selfie am Strand, ein Schwangerschaftstest und ein Brief, der hoffentlich ein Liebesbrief ist...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

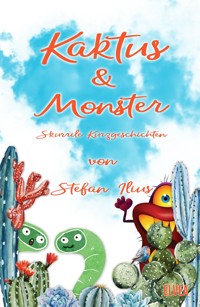

Kaktus & Monster

Skurrile Kurzgeschichten

von

Stefan Ilius

ELVEA

90 Sekunden

Wie wäre es wohl, wenn ich einfach die Luft anhalte und nicht wieder anfange, weiter zu atmen? Im Ernst, sterben müssen wir doch alle mal, also warum nicht zu den eigenen Bedingungen? Wenn keine Krankheit, kein Unfall, kein Gewaltverbrechen meinen letzten Atemzug bestimmt – nur ICH ganz alleine? Ob es wohl irgendwann weh tut? Ich habe von Apnoetauchern gehört, dass der Atemreflex irgendwann aufhört und man dann gar nicht mehr das Bedürfnis hat zu atmen. Wäre doch toll! Aber könnte ich das wirklich? Im Schwimmbad konnte ich jedenfalls nie besonders lange die Luft anhalten. Unter Wasser werde ich schnell panisch. Aber wenn ich mich ganz ruhig unter kontrollierten Bedingungen hinsetze, oder alternativ ins Bett lege, ob dann wohl auch Panik in mir aufsteigen würde? Warum denke ich überhaupt über so etwas nach?

Ich kann nicht gerade behaupten, dass mein Leben, so wie es ist, mir besonders zusagt. ›Geh raus und ändere, was dir nicht gefällt‹ und Ratschläge dieser seichten Art bringen mich nicht weiter. Ich habe in Gedanken schon unendlich viele Möglichkeiten durchgespielt, wie man dem Ganzen ein Ende machen könnte, nur die Angst hat mich bisher davon abgehalten. Allzu blutig sollte mein Ende vielleicht doch nicht sein, vor allem mit Rücksicht auf meine Angehörigen. Wenn ich einfach die Luft anhalte, käme niemand auf die Idee, dass es kein natürliches Ende war.

Mein ganzes Leben leide ich darunter nicht spontan sein zu können, ich glaube, wirklich ich versuche es mal …

O.K., macht es wohl Sinn, ein letztes Mal besonders tief einzuatmen? Zieht man es damit nicht in die Länge? Egal. Ich werde zuerst mal ganz bewusst und langsam ausatmen …

Den letzten Atemzug ganz bewusst zu machen, ist wohl schwerer, als ich gedacht habe! Ich ziehe die Luft besonders langsam und geräuschvoll durch die Nase ein und es geht es los …

Ich sehe auf den Sekundenzeiger an meiner Küchenuhr: 10 Sekunden, 15 Sekunden, normalerweise wäre der nächste Atemzug schon fällig gewesen. Noch fällt es mir aber nicht allzu schwer, dem Atemreiz zu widerstehen.

20 Sekunden, 25 Sekunden, merkwürdigerweise vergeht die Zeit immer langsamer! 30 Sekunden, und ich presse jetzt die Lippen fest aufeinander. Ich blicke ruhig und gefasst auf mein Spiegelbild in der Chrom-Oberfläche meines Toasters. Wie lange es wohl noch dauert, bis ich das Bewusstsein verliere?

40 Sekunden, ich spüre langsam, wie mein Herz beginnt schneller zu schlagen, es versucht wohl vergeblich über einen erhöhten Takt, mehr Sauerstoff in die jetzt schon unterversorgten Körperzellen zu transportieren. 45 Sekunden, ich werde unruhig und meine Blicke kreisen in der Küche von einer Ecke zur anderen. Es fällt mir schwer, mich zu konzentrieren.

60ste Sekunde, die erste Minute ist geschafft! Ich hätte nicht gedacht, dass ich es so lange durchhalten könnte. Ich dachte, dass ich bestimmt zu diesem Zeitpunkt schon ohnmächtig sein würde, oder aber schon aufgegeben hätte.

70 Sekunden, spüren kann ich es nicht, aber im Spiegelbild auf meinem Toaster sehe ich die Schweißtropfen auf meiner Stirn, die sich mitsamt dem restlichen Gesicht langsam Purpur einfärbt.

75 Sekunden, jede Sekunde kommt mir vor, als wäre sie so lang wie eine Folge meiner Lieblings-Soap-Opera im Fernsehen. Alles kommt mir vor wie in Zeitlupe. Das Klacken des Sekundenzeigers pocht wie mit einem Echo in meinem Ohr. Ohne es zu merken, muss ich irgendwann angefangen haben mit den Fingerspitzen im Takt dazu auf der Küchentischplatte zu trommeln.

80 Sekunden, o.k., jetzt werde ich doch panisch! Ich merke wie mein Herz rast. Ich zittere, der Sauerstoffmangel macht ein klares Denken fast unmöglich. Jetzt muss es soweit sein, ich werde gleich vor meine Schöpfer treten! Unwillkürlich beginnt mein Körper immer stärker zu zittern.

Ich zähle jede einzelne Sekunde: 81, 82, 83 …

87 Sekunden, ich merke, wie mir die Sinne schwinden. Ich sehe schwarze Punkte vor den Augen, die immer größer zu werden scheinen.

88 Sekunden, wie schön es wohl war, als ich noch geatmet habe… obwohl es doch nicht mal anderthalb Minuten her ist, vermag ich mich kaum noch daran zu erinnern.

89 Sekunden, ich lehne mich zurück, die Blicke gegen die Decke gerichtet. LEB WOHL SCHÖNE WELT! – Schöne Welt?

90gste Sekunde, ich reiße die Augen auf und sauge so viel Luft ein, dass die Küchenvorhänge zu wackeln beginnen.

Ich hechle, als hätte ich einen 400 m Sprint hinter mir. Ich spüre direkt, wie der Sauerstoff jede einzelne Körperzelle erreicht und sie damit zu Arbeiten animiert. Innerhalb weniger Atemzüge ist meine Kraft wieder vollständig da, ja eigentlich mehr als zuvor! Ich sehe in mein Spiegelbild, dann aus dem Fenster. Die Sonne scheint, es ist Frühling und die Vögel singen.

Vielleicht möchte ich doch noch nicht sterben.

Afrikas Fliegen

Wenn man mich fragt, welche Tiere mir als erstes in den Sinn kommen, wenn ich an meine Zeit in Afrika denke, dann sind es die Fliegen! Ständig flogen sie um mich herum, immer auf der Suche nach Feuchtigkeit, die hier, in den Trockenzeiten so rar ist. Schweiß, Tränenflüssigkeit, Urin, kein auch noch so winziger Tropfen Körperflüssigkeit blieb ihnen verborgen. Dazwischen immer diese Drecksviecher, die sich damit nicht zufriedengaben, sondern mir die Lippen und Augenlider zerstachen, dass sie aufquollen und sich immer weiter entzündeten. Auch Arme und Beine wurden nicht verschont, und neben meinem Blut saugten sie mir auch noch die letzte verbliebene Kraft aus meinen Gliedern.

Was nur hatte ich hier verloren?

Ich stellte mein Gewehr an einen mit spitzen Dornen bewehrten, trockenen, fast blätterlosen Strauch und setzte mich in den spärlichen Schatten, den er mir bot. Diese Gluthitze – in einem Backofen könnte es nicht heißer sein, dessen war ich mir sicher! Ich wischte mir den Schweiß von der Stirn und hielt mir das Fernglas vor die Augen. Nichts war zu sehen. Keine Zebras, keine Gnus, keine Impalas. Nur eine Gruppe Webervögel, die, sich ständig streitend, die für meinen Geschmack viel zu hohen Temperaturen erfolgreich ignorieren konnten, flatterten hin und her. Ich machte ein paar Fotos von ihnen, damit ich heute wenigstens nicht ganz umsonst unterwegs gewesen war.

Vielleicht, so hoffte ich, hätte ich am Flussbett, das zu dieser Jahreszeit kein Wasser führt, mehr Glück.

Ich blickte den steilen Uferhang hinunter auf das staubige Bett jenes Flusslaufs, an dem letzte Woche die Spuren einer einsamen Löwin entdeckt wurden, die ich seitdem vor die Fotolinse bekommen wollte.

Hier in der Gegend waren Löwen kein alltäglicher Anblick wie in den großen Nationalparks Serengeti oder Massaimara Kenias und Tansanias. Nur alle paar Jahre verirrte sich mal ein einzelner Löwe in dieses zugegebenermaßen recht locker besiedelte Gebiet und die Abstände wurden auch immer größer.

Ich erkannte die Spuren jener Wildtiere, die, beharrlich auf Wasser hoffend, täglich das Flussbett besuchten und wunderte mich jedes Jahr aufs Neue, wie sie es schafften, in der Trockenzeit zu überleben. Auch meine eigenen Spuren vom Vortag waren deutlich zu erkennen.

Ich lief etwa eine Stunde am Flussbett entlang, als ich den Kadaver eines Warzenschweins entdeckte. Der Riss musste von heute Nacht sein, da er am Vortag noch nicht dort lag. Spuren von Hyänen zeigten mir, wer sich neben den Schakalen an dem Schwein zu schaffen gemacht hatte.

Eine Fährte jedoch stach aufgrund ihrer Größe unter den anderen hervor. Mir rutschte das Herz in die Hose, es waren unverkennbar die Pfotenabdrücke ›meiner‹ Löwin. Ich hatte ihre Spur also endlich gefunden!

Es war so gegen Mittag, und mir blieben noch etwa sechs Stunden bis Sonnenuntergang. Ich beschloss, der Spur flussaufwärts zu folgen, die sich immer deutlicher entlang des Steilufers abzeichnete. Dorniges Gestrüpp machte es mir nicht sonderlich leicht, und das Gewicht meiner Kameraausrüstung, des Gewehrs und der Feldflaschen mit Trinkwasser taten ihr Übriges, um mir immer wieder deutlich zu machen, dass ich im afrikanischen Busch war und keinen Sonntagsspaziergang auf der Alsterpromenade machte. Besonders leise brauchte ich nicht zu sein, denn Erdmännchen und Webervögel wurden nie müde, der gesamten Umgebung jeden einzelnen meiner Schritte durch laute Warnrufe mitzuteilen.

Schließlich erreichte ich die Stelle des Flussbettes, die sich, sobald es längeren Regen gäbe, zu einem kleinen See verbreitern würde und sah mich um. Alles in allem war es hier dichter bewachsen, ja, fast waldig im Gegensatz zur Steppen- und Savannenlandschaft der weiteren Umgebung. Auch die Menschen aus den umliegenden Dörfern kamen oft hierher, um Feuerholz und Wildkräuter zu sammeln. Ihre Spuren waren leicht zu erkennen, da sie zumeist barfuß liefen. Mir war nicht wohl dabei, dass sich die Löwin so dicht an die Siedlungsräume der Menschen heranwagte. Das nächste Dorf in nördlicher Richtung lag nur etwa 30 Minuten Fußweg entfernt, und ich war mir sicher, dass die Anwesenheit einer großen Raubkatze den Anwohnern nicht verborgen geblieben war. Erst letztes Jahr hatte ein Leopard in dem Dorf eine Ziege gerissen, woraufhin die Dorfbewohner trotz Verbotes Schlingen und Giftköder auslegten. Auch ›meiner‹ Löwin drohte die Gefahr, ein Opfer dieser Praktiken zu werden. Sicher, als Europäer, der sich schon darüber empört, wenn jemand einen abgekauten Apfelrest nach einem Eichhörnchen wirft, mag es grausam erscheinen, aber wenn die ganze Zukunft der Familie am Leben einer kleinen Ziegenherde hängt, sieht das schon anders aus. Die Maßstäbe hier sind halt einfach andere!

Was war das? Ich sammelte meine Gedanken und lauschte aufmerksam. Das Singen der Grillen und Zikaden machte es schwer, die genaue Richtung des Knackens im Unterholz zu bestimmen, aber irgendwo vor mir im Busch musste sich etwas bewegt haben. Ich stand regungslos da, das linke Bein schon zum nächsten Schritt ansetzend in der Luft, und hielt den Atem an.

Da war es wieder! Ich legte eine Hand an meine Stirn, um die Augen zu beschatten. Ich ging langsam in die Knie und hob meine Kamera, die ich als Naturfotograf immer ›schussbereit‹ mitführe. Ich blickte durch den Sucher und scannte das Gebüsch vor mir. Das Wechselspiel zwischen Schatten und der erbarmungslosen Sonne Afrikas machten es nicht leicht, etwas zu erkennen, doch schließlich sah ich sie …

Sie lag zusammengekauert unter einem Dornenbusch und blickt in meine Richtung. Sie war nur etwa zwanzig Meter von mir entfernt, doch nur sehr schwer zu erkennen. Wie lange sie mich wohl schon beobachtete, bevor ich sie erkannte? Fast hätte ich an ihr vorbeilaufen können, ohne sie zu bemerken, da sie dort völlig reglos kauerte. Nur hin und wieder verriet ein Zucken der Ohren, dass sie mir ihre gesamte Aufmerksamkeit widmete.

Ich machte wohl an die drei Dutzend Fotos, bevor ich mich entschloss, meinen Standplatz zu wechseln, da das Gegenlicht keine besonders guten Aufnahmen zuließ. Ich wollte über eine Wurzel klettern und von dort aus bessere Bilder machen, aber meine Bewegungen waren wohl zu hektisch. Die Löwin sprang erschreckt auf und verschwand im Dickicht. Es war unmöglich, ihr dorthin zu folgen, und ich beschloss nach einer Weile des Suchens, ihre Fährte am nächsten Tag wieder aufzunehmen. Bevor ich ins Camp zurückkehrte, hängte ich am Warzenschweinkadaver noch eine Wildkamera auf, in der Hoffnung, die Löwin würde zu ihm zurückkehren.

Ich fand ihre Spur am nächsten Tag, doch ich war wohl nicht der Einzige. Mehrere barfüßige Männerspuren folgten schon vor mir der Fährte der Löwin. Schließlich wurde das Gelände zu steinig, um irgendwelche Spuren zu lesen, und so verloren sie sich in der Nähe der Straße. Ich sah auf. Wie surreal es ist, hier eine Löwin zu suchen! Kleine alte LKWs mit ballenförmigen Ladungen rauschten auf der staubigen Piste an mir vorbei. Menschen auf Fahrrädern und zu Fuß ließen eine ›afrikanische‹ Geschäftigkeit erahnen. Telefonmasten an der Straße zeugten davon, dass auch hier die Zukunft begonnen hatte. Sicher, es gab sie noch, die Zebras, die Gnus, die Impalas, aber sie werden seltener. Ob ›meine‹ Löwin hier noch dauerhaft einen Platz zum Leben finden kann? Mir kamen die Tränen, weil ich die Antwort natürlich kannte!

Außerhalb der Schutzgebiete haben Löwen hier wohl keine Chance mehr. Nur um eine Tierart muss ich mir wohl keine Sorgen machen: Afrikas Fliegen …

Big Game

Schweißgebadet saß ich bereits über eine halbe Stunde in dem Kampfstuhl. Meine Hände zitterten und hatten Mühe damit, die Rute ein weiteres Mal nach hinten zu ziehen. Zwar war ich für meine zehn Jahre recht kräftig, nichtsdestotrotz aber dennoch ein Kind. Die Rute, eine Hochsee-Boots-Angel, war an der Spitze dick wie ein Männerdaumen und am Handteil war eine riesige Multi-Rolle befestigt, die fast so groß wie mein Kopf war.

Wieder zog ich sie ein weiteres Mal nach hinten und begann erneut, wie ein Verrückter zu kurbeln, weil es der sonst harte Gegenzug gerade erlaubte. Dies war mein bisher dickster Brocken an der Leine, doch ich war gewillt, ihn aus dem Wasser zu ziehen. Leicht machte er es mir wirklich nicht. Mein Gegner war um einiges schwerer als ich, und wenn ich nicht samt Geschirr angeschnallt gewesen wäre, hätte er mich bestimmt ins Wasser gezogen. Ein weiteres Mal zog ich die schwere Rute nach hinten und sah dabei die glänzende Messingrolle auf mich zukommen. Hatte ich wirklich gedacht, ich könnte ihn besiegen? Die dicke, geflochtene Schnur, die mich irgendwie eher an eine Wäscheleine erinnerte, schwenkte von der Rutenspitze immer wieder von rechts nach links, je nachdem, welche Richtung mein Gegner gerade einschlug.

Ich brauchte einen Moment Pause. Ich ließ die Rute ins Geschirr sinken und öffnete die Bremse an der Rolle so weit, dass mein Gegner mit einiger Mühe wieder ein paar Meter Schnur ziehen konnte. Ja, das ist Drill, sowohl für mich, als auch für das Geschöpf am anderen Ende der Leine.

Außer dem Surren der Rolle, von der mein Gegner für meinen Geschmack schon wieder viel zu viel Schnur gezogen hatte, war es mucksmäuschenstill. Die Sonne brannte mir ins Gesicht, und ich wusste, dass ich am nächsten Tag einen Sonnenbrand haben würde. Aber das kümmerte mich in diesem Augenblick nicht. Ich schloss die Bremse und spürte den Ruck am Stuhl. So schnell würde mein Gegner wohl nicht aufgeben.

Ich hätte abbrechen oder um Hilfe bitten können, die Kollegen aus dem Angelverein standen schließlich um mich herum, gespannt auf den Zweikampf und wie er enden würde. Aber ich war ein Kämpfer, und so zog ich die Rute ein weiteres Mal nach hinten, nur um sie dann blitzschnell wieder nach vorne schnellen zu lassen und wieder ein paar Umdrehungen an der Rolle zu bewältigen.

Bei jedem Zug bog sich die Spitze der Rute weniger als bei meinen Anglerkollegen, was einfach meiner mangelnden Kraft und Ausdauer geschuldet war. Meter um Meter kam ich meinem Gegner näher, oder besser: er mir! Immer noch wehrte er sich nach Kräften, doch spürte ich auch ihn langsam müde werden. Ein letztes Mal gönnte ich ihm ein paar Meter Schnur von der gebremsten Rolle. Sollte er sich doch müde zappeln!

Der große Augenblick war gekommen! Ich riss mich zusammen und war gewillt es, jetzt zu Ende zu bringen. Er oder ich – einer würde jetzt gewinnen! Ich sperrte die Bremse und spürte wieder den Ruck im Geschirr. Er war nicht mehr so stark wie zuvor, und ich war mir sicher, dass ich ihn jetzt an Land ziehen konnte. Mit großer, letzter Kraftanstrengung zog ich ein ums andere Mal an der Rute, um wieder beim Nachgeben einige Meter Schnur zu gewinnen. Ja, er war am Ende, ich hatte die größere Ausdauer bewiesen! Eine nennenswerte Gegenwehr war nicht mehr zu spüren, wohl aber das Gewicht, und so dauerte es trotzdem noch einige Augenblicke, bis ich endlich meinen Gegner berühren konnte und damit, als Sieger des Zweikampfes galt.

»Er hat ihn!«, jubelten meine Anglerkollegen. »Gratuliere, Stefan, 52 Minuten, das macht Platz sechs!«

Mein Gegner lag ausgepumpt am Ufer und fragte nach einer Flasche Wasser.

»Ich hätte nicht gedacht, dass Du mich schaffst«, sagte er voll Anerkennung. Morgen würde ich sein Gegner sein und versuchen, mit dem schweren Holzruderboot seiner starken Angelausrüstung zu entkommen.

Solche und andere Wettkampfspiele waren bei uns im Verein immer der Hit, besonders im Wettstreit mit unseren Angelfreunden aus Hamburg. Toll war´s und hat riesigen Spaß gemacht.