3,99 €

Mehr erfahren.

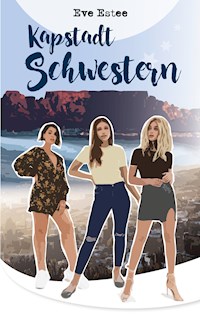

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Freundschaft bedeutet nicht, dass wir immer dasselbe sagen, denken oder fühlen müssen. Wir sind Schwestern, weil wir auch dann noch füreinander da sein werden, wenn alle anderen längst die Flucht ergriffen haben!« Sara ist Ende zwanzig und Single, als sie ihre Wohnung und ihren Job aufgibt, um in Kapstadt den Sommer zu geniessen und das längst fällige Englischdiplom nachzuholen. Kaum gelandet, lernt sie zwei ungleiche Freundinnen kennen: die furchtlose, schöne Romy, die sich nimmt, was sie will, und Cristina, die energisch und voller Tatendrang die Welt verbessern möchte. Sara lässt sich von den beiden Frauen und den Versuchungen der fremden Stadt genauso mitreissen wie von ihrem eigenen Durst nach Freiheit und neuen Abenteuern. Sie ahnt nicht, wie sehr die Mother City am Ende der Welt ihr Leben schon nach kurzer Zeit für immer verändern wird.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 343

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Für meine Freunde,

hier und am Ende der Welt

Inhaltsverzeichnis

Prolog

November

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Dezember

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Januar

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Prolog

Wir sahen aus wie drei aufgescheuchte Hexen ohne Besen, als wir den Flur entlanghuschten. Die Leute vom Catering waren so beschäftigt, dass sie uns nicht beachteten.

Ich zog die Wohnungstür fast lautlos hinter uns zu. Romy drückte wie eine Irre auf den Knopf neben der Lifttür. Dann verschränkte sie ihre Arme und starrte auf die Stockwerkanzeige. Ihre Finger zuckten, sie machte mich ganz kribbelig.

Als der Aufzug endlich kam, drängten wir uns hinein. Ich kicherte nervös. Das Herz schlug mir inzwischen bis zum Hals. Ich fühlte mich wie damals als Kind, wenn mir mein eigener Schatten an der Kellerwand Angst eingejagt hatte.

»Zum Glück waren keine neuen Gäste im Lift«, versuchte ich die Anspannung zu lockern, aber weder Romy noch Cristina reagierten. Wir benahmen uns wie Schwerverbrecher auf der Flucht. Romy hielt die Augen geschlossen. Cristina schien jedes Stockwerk mitzuzählen. Ein bisschen lächerlich war die Szene schon. Vor allem, weil wir vor genau den Dingen davonrannten, von denen wir in den letzten Wochen nicht genug hatten bekommen können.

November

1

Zugegeben, es klingt unerträglich kitschig, und wer mich kennt, der weiss, dass es mir bei zuckersüssen, melancholisch angehauchten Erinnerungen normalerweise kalte Schauer über den Rücken jagt. Aber diesmal bleibt mir nichts anderes übrig, als zu gestehen, dass ich die Stadt am Ende der Welt bereits in mein Herz schloss, als ich aus dem Flugzeugfenster sah und unter uns die False Bay auftauchte.

Tja, es geht nicht anders, tut mir leid, da müssen wir jetzt gemeinsam durch.

Der Pilot der British Airways kündigte die baldige Landung an und drehte eine Schlaufe über der Kaphalbinsel. Die unverwechselbaren Berge, die Strände und der unendliche Ozean. Ich verliebte mich sofort. Endlich war ich hier.

Damals wusste ich beschämend wenig über den Ort, der für drei Monate meine Heimat werden sollte. Ich wusste nicht, dass Südafrika ganze elf amtliche Landessprachen hatte, dass der Tafelberg über 250 Millionen Jahre alt war oder dass am Westkap tatsächlich schon seit Jahrhunderten Wein produziert wurde. Ich hatte keine Ahnung, was es mit dem District Six auf sich hatte oder wer die Cape Malay waren. Ich kannte Nelson Mandela und wusste von seinem langen Weg zur Freiheit, dass Südafrika als gefährlich galt, eine der höchsten HIV-Raten der Welt hatte und dass das Land noch keine zwanzig Jahre eine Demokratie war.

Auf dem Flug hatte ich einen Hollywood-Film über die Springboks geschaut und war mir danach wenigstens des Stellenwertes von Rugby und der von Südafrika gewonnenen Weltmeisterschaft 1995 bewusst. Eigentlich hätte ich den Reiseführer, der in meinem Handgepäck lag, studieren wollen, entschied mich dann aber für den Bildschirm und schlecht imitierte südafrikanische Akzente.

Wir kamen alle als Raucher nach Kapstadt. Das war an sich nichts Aussergewöhnliches. Aber während dieser Genuss in weiten Teilen der Welt längst verpönt war und die Süchtigen wie Aussätzige vor die Tür gedrängt wurden, konnte man sich hier noch ungestört seinem Laster hingeben. In den Clubs, in den Restaurants, überall auf der Strasse, frei von markierten Bereichen und Vorurteilen.

Ich hatte mir Jahre zuvor in New York mitten auf dem Times Square eine Zigarette angezündet. Um uns herum standen die Autos im Stau und verpesteten die Luft, es herrschten dreissig Grad, und beim Geruch, der aus den Schächten hochstieg, wurde mir fast schlecht. Da drehte sich so ein Schnösel zu mir um und sagte: »Your cigarette is very disturbing!1«

Kapstadt war anders. Fernab vom Rest der Welt, am südlichsten Zipfel Afrikas, zwei Flugstunden von der nächsten wirklich wichtigen Stadt entfernt, kümmerte sich niemand um solche Regeln und Banalitäten. Ich feierte, lebte, liebte und rauchte. Ich habe nie mehr gequalmt in meinem Leben als zu dieser Zeit, und gerade deshalb wurde der Geschmack von Zigaretten zu meinem Tor in die Vergangenheit. Bis heute bekomme ich Lust, mir eine anzuzünden, wenn ich bestimmte Songs höre oder Instantkaffee mit Milch trinke. Bei Letzterem fühle ich sogar die heissen Sonnenstrahlen auf meinem Gesicht und spüre die warmen Platten neben dem Pool unter meinen nackten Füssen. Ich kann mitten im Winter diese billige Brühe schlürfen und bin wieder da, in der Hitze des Frühsommers 2010.

Der Zigarettengeschmack ist fast das Einzige, was sich nicht verändert hat. Sonst ist vieles nicht mehr wie damals. Das Haus, in dem wir wohnten, wurde inzwischen abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Bars, Clubs und Restaurants änderten ihr Konzept, den Namen oder machten gleich ganz dicht. Grosse moderne MyCiti-Busse fahren jetzt durch die Stadt, und wer kann, verzichtet zu deren Gunsten auf halsbrecherische Fahrten mit dem Minibus.

Ich denke immer wieder an diese Wochen zurück, in denen wir jung, wild und frei waren. Zu Hause wusste niemand, was wir taten oder erlebten, und in Kapstadt wusste keiner, wer wir waren oder woher wir kamen. Wir waren unbeschwert, weil wir von den ewig gleichen Sorgen dieses Landes verschont blieben, weil wir beim kleinsten Problem hätten abreisen können und weil wir uns hatten und nie alleine waren. Schlimme Dinge passierten sowieso nur anderen. Es fühlte sich an, als hätte unser Leben gerade erst begonnen, und wir glaubten, dass die Mother City, die Mutterstadt, ein bisschen uns gehörte.

1 Deine Zigarette stört sehr!

2

Ich landete bei einer Gastfamilie in Green Point. Sie wohnte in der Sydney Street, in der sich ein Einfamilienhaus ans nächste reihte. Es sei eine hübsche und sichere Gegend, versicherte mir der Taxifahrer, als ich ihm die Adresse nannte.

Als wir auf der schmalen Strasse den Hügel zu meinem neuen Zuhause hochfuhren, sah ich entweder Garagentore, Mauern oder Gitter. Dahinter bellten Hunde, und auf der einen oder anderen Terrasse stand ein Jacuzzi. Platz für Rasen oder einen Garten hatten die wenigsten. Es schien so, als hätte hier jemand so viele Häuschen wie möglich zwischen der Main und der High Level Road hineinquetschen wollen, während sich unten auf der anderen Strassenseite der riesige Green Point Park fast bis ans Meer erstreckte.

Der Parkplatz vor dem Haus meiner Gastmutter Karen war mit einem Eisengitter abgeriegelt. Hohe Mauern verwehrten den Blick ins Innere des Grundstückes und auf den Garten, der wunderschön hätte sein können, und um dessen Grösse uns die Nachbarn in dieser Strasse beneideten. Vereinzelte Steinplatten führten hoch zum Haus und zur oberen Terrasse mit dem kleinen Pool. Das Wasser war trotz Unmengen von Chemie immer dreckig. Hohe Bäume, Sträucher und Hundekot säumten den kurzen Weg. Die beiden Wachhunde Balu und Coco bekamen die andere Seite dieser Mauern nur selten zu sehen. Was blieb ihnen also anderes übrig, als hier alles vollzukacken. Sie hatten die paar kostbaren Quadratmeter Grün in einen Acker verwandelt. In der Ecke lagen Eimer und kaputte Rechen, die von Karens halbherzigen Versuchen zeugten, den Garten zu retten.

Kaum hatte ich geklingelt, holten mich Karen und ihre zwölfjährige Tochter Laurie beim Garagentor ab. Die Begrüssung war überschwänglich, und bevor ich begriff, was geschah, schnappte Laurie meinen Koffer und Karen plapperte ohne Punkt und Komma drauflos. Sie informierte mich darüber, dass sie die Hunde gerade hinter dem Haus angebunden hatte, dass das Wetter ungewöhnlich heiss sei, dass sie vorhabe, zum Abendessen Pasta zu kochen, und dass meine beiden Gastschwestern noch unterwegs waren. Sie hätten woanders übernachtet.

Karen hatte mir vor meiner Anreise eine lange E-Mail geschrieben und bereits von Romy und Cristina erzählt. Die eine sei Französin, die andere aus Brasilien. Die eine habe schon fast keinen Akzent mehr, die andere zelebriere ihren dafür richtig. Beide seien Partylöwen mit einem grossen Herz. Ich war richtig gespannt und hoffte, dass ich mich gut mit den beiden verstehen würde.

Laurie bestand darauf, meinen Koffer zu schleppen. Sie schleifte ihn keuchend über die Platten, und ich machte mir mehr Sorgen um mein Gepäckstück als ums Wohl der Kleinen.

Im Haus führte mich Karen in die Küche. Ich setzte mich an die Bar. Das einstöckige Gebäude hatte ein offenes Wohnzimmer mit einem Holzboden und einem Kamin. Durch die Fenster auf der Südseite sah man auf die Terrasse mit dem Pool, auf der anderen Seite befanden sich drei Schlafzimmer.

»Das Zimmer teilst du dir mit Romy«, informierte mich Karen. Dann ging sie ans Waschbecken, wo sich schmutziges Geschirr stapelte, hielt einen Lappen unters Wasser und wischte damit über den Bartresen.

Sie war eine kleine rundliche Frau und sprach mit Laurie ausschliesslich Afrikaans. Sie hatte die gleichen Haare wie ihre Tochter. Braun, kinnlang und Fransen.

Wie ich schon in den ersten Minuten erfuhr, war Karen alleinerziehend, weil ihr Exmann sie für eine junge hippe Studentin verlassen hatte. Ich sah Laurie mitfühlend an, als ich diese privaten Details erfuhr. Aber die verzog keine Miene und schob sich stattdessen einen Schokoriegel in den Mund.

Es war ein Sonntag, als ich anreiste, und Mutter und Tochter waren beide noch im Pyjama. Ich begriff erst nach ein paar Tagen, dass sie nie etwas anderes anzogen. Ausser wenn Laurie zur Schule ging und in ihre Uniform schlüpfte.

Karen machte mir einen Instantkaffee und fragte, ob ich Raucherin sei. Ich nickte und folgte ihr auf die Terrasse. Dort führte sie die beiden Hunde Balu und Coco an mich heran. Misstrauisch wartete ich, bis die grossen, schwarzen, struppigen Biester bei mir waren und an mir schnüffelten. Meine Kopfhaut begann schon bei ihrem Anblick zu jucken. Ich war generell kein Hundefan, und diese beiden Exemplare hier sahen alles andere als sauber und freundlich aus. Coco, das Weibchen, war etwas kleiner als der kräftige Balu, dessen kalte Schnauze zuerst meine Hand berührte. Er spürte garantiert, dass ich mir beinahe in die Hosen machte.

»Wenn sie dich erst mal kennen, dann werden sie dich beschützen und sicher nie anbellen oder gar beissen«, versicherte mir Karen und watschelte dann barfuss zu einem hoch eingemauerten, leeren Gartenbeet neben dem Pool, auf dessen Rand wir uns setzten. Die Hunde beschnupperten mich noch eine Weile, dann liessen sie sich neben mir nieder. Erleichtert nahm ich einen Schluck vom milchgetränkten Kaffee und sah mich um. Hinter uns wucherte ein Strauch die Mauer hoch. Eine Palme wuchs in der Ecke und hinter dem Haus stand ein grosser Baum, dessen Äste sich aufs Dach senkten.

Karen stellte ihre Tasse neben sich ab und bot mir eine Zigarette an. Dann erklärte sie mir die Hausregeln.

»Also, gleich mal vorneweg: Wasser ist knapp, Sara! Es regnet zwar immer wieder einmal, aber die Pinienbäume saugen alles aus. Hier wurde alles Mögliche angepflanzt, das uns nun das Wasser aus dem Boden säuft. Eukalyptus, Eichen und so weiter. Also nicht stundenlang duschen! Und ihr macht euer Bett selbst. In der Küche hat’s Cornflakes und Toast. Ich koche am Abend, wenn ihr hier seid, und tagsüber kommt eine Haushaltshilfe. Die macht eure Wäsche und putzt. Aber ich bitte euch dennoch, Ordnung zu halten, sonst geht das hier nicht.«

Ich nickte brav und sie fuhr fort.

»Alkohol mag ich nicht im Haus. Ihr könnt mal ein Bier oder so trinken, aber es wird nicht gesoffen. Und es muss dir bewusst sein, dass die Gerüchte über Südafrika mit der Kriminalität nicht stimmen. Du wirst nicht ausgeraubt. Nein, du wirst hier ausgeraubt, vergewaltigt, aufgeschlitzt und deine Organe werden verkauft. So sieht’s aus! Also wenn du nicht nach Hause kommen und bei jemand anderem übernachten willst, lass es mich wissen. Ich habe keine Lust, am Morgen aufzuwachen und nicht zu wissen, wo du bist.« Sie zog genüsslich an ihrer Zigarette. »Hör immer auf dein Bauchgefühl. Das hier ist zwar eine Stadt und es mag alles modern und zivilisiert aussehen, aber es ist Afrika. Ach, es ist der verdammte Dschungel, also höre auf deinen Instinkt!«

»Alles klar«, sagte ich und stellte mir die Frage, wieso es hier so viele Sprachschulen und Touristen gab, wenn man scheinbar jederzeit abgeknallt und wie eine Weihnachtsgans ausgenommen werden konnte.

Schon im Flugzeug war ich gewarnt worden. Ab London sass ich inmitten einer Hilfsgruppe aus Irland, die hier in den Townships2 sanitäre Anlagen bauen wollte. Der massige Kerl neben mir hatte mich ganz besorgt angesehen, als ich mit leuchtenden Augen von meinen geplanten Abenteuern erzählte. Dabei fiel sein Blick immer wieder auf die Plüschgiraffe in meinem Schoss, die mir eine Freundin am Flughafen zum Abschied geschenkt hatte. Und jetzt warnte mich auch noch eine Einheimische vor dieser Stadt. Ihre eisblauen Augen sahen mich während ihrer ganzen Predigt eindringlich an, und ich fragte mich, wie man so verdammt bleich sein konnte, wenn das Wetter nur selten schlecht war.

Ich spürte die Sonne auf meinem Nacken. Es war November 2010, angenehm warm, und ich glaubte sogar, das Meer riechen zu können. Ich schloss für einen Moment die Augen. Ich hörte nichts ausser den Nachbarn, die miteinander redeten, und das Rascheln der Palmenblätter über uns. Ich konnte es gar nicht glauben, dass ich nun endlich hier war. Weiter weg von zu Hause als jemals zuvor.

Meine letzte Beziehung war vor knapp einem Jahr in die Brüche gegangen, die Wohnung und meinen unspektakulären Bürojob bei einer grossen amerikanischen Firma, mit Niederlassung in der Nähe von München, hatte ich aufgegeben. Englisch konnte ich ziemlich gut, deswegen hätte ich nicht herkommen brauchen. Aber ich hatte noch kein Sprachdiplom, und das war längst überfällig. Zumindest versuchte ich mir das einzureden. Denn eigentlich lechzte ich vorallem nach Spass, Sommer und Sonnenschein.

Karen erzählte mir von der Gegend. Green Point sei tagsüber sicher, ich könne dann auch den Minibus anstatt eines Taxis nehmen, wenn ich irgendwohin wolle. Cristina mache das auch. Die Obdachlosen unten an der Strasse kenne sie alle.

»Die tun dir nichts. Es ist ganz gut, immer dieselben in der Nähe zu haben. Denen fällt gleich auf, wenn irgendwas nicht stimmt oder fremde Gestalten hier rumlungern.« Sie drückte ihre Zigarette aus und nahm einen Schluck Kaffee.

Das Thema Sicherheit schien sie wirklich sehr intensiv zu beschäftigen. Ich konnte nicht einschätzen, ob es hier tatsächlich so gefährlich oder ob sie einfach nur paranoid war. Sie hatte nichts von einer Alarmanlage erzählt. Das Tor ging ohne Schlüssel auf. Ich sah, dass die Mauern weder mit Stacheldraht noch Elektrozaun zusätzlich geschützt waren. Auch beim Nachbarn nicht. Und sogar der Taxifahrer hatte gesagt, es sei sicher. Ich wusste nicht, was ich glauben sollte, und nahm mir vor, später meine Gastschwestern zu fragen.

Wir hörten, wie das Tor geöffnet wurde. Die Hunde rannten knurrend und bellend die Stufen zu ihrem Acker hinunter und verschwanden zwischen den Büschen. Das beruhigte mich erst mal. Wenige Sekunden später kamen sie wieder zurück und streckten sich faul auf den warmen Platten aus.

»Ah, Romy und Cristina sind da«, rief Laurie, die am Pool sass und ihre Füsse im Wasser hin und her schwenkte.

Ich sah zwei Frauen den Weg hochschlendern. Die eine war gross, schlank und hatte wilde, blonde Locken, die ihr bis weit über die Schultern fielen. Die kleinere der beiden trug einen auffallend bunten Jumpsuit und hatte ein süsses rundliches Gesicht und schwarzes, kinnlanges Haar.

Sie sahen mich beide an und strahlten. Die mit den Locken kam aufrecht und mit ausgebreiteten Armen auf mich zu. Ich stand auf und strich schnell mein Oberteil glatt. Die Innigkeit ihrer Umarmung überraschte mich. Ich hoffte, nicht zu müffeln nach der langen Reise. Ich sagte schüchtern »Hallo« und sie antwortete mit einem starken französischen Akzent: »Welcome Sister! Ich bin Romy!«

2 Slums / Armenviertel

3

»Ist es nicht zu gefährlich zu Fuss?«, fragte ich, als das Gitter hinter uns ins Schloss fiel.

Romy und Cristina tauschten einen Blick und grinsten. Wir waren auf dem Weg zum Sushi Restaurant unten an der Hauptstrasse. Inzwischen waren wir alle frisch geduscht und hungrig.

»Ah, hat Karen dich auch schon geimpft.« Cristina legte ihre Hand auf meine Schulter. »Vergiss es! Sie redet dauernd von den Gefahren, aber das Schloss fürs Tor repariert sie nicht. Ich weiss auch nicht, weshalb sie das tut.«

»Immerhin haben wir die Hunde«, sagte ich.

Cristina lachte.

»Ach Süsse! Weisst du, was sie in Sao Paulo mit den Hunden machen, die im Weg sind? Zwischen die Augen zielen und boooom! Denk nicht darüber nach, uns passiert hier nichts.«

Romy und Cristina grüssten die Obdachlosen in der Varneys Road, von denen Karen zuvor erzählt hatte, und eine alte Frau lachte zahnlos zurück. Als wir ausser Hörweite waren erklärten sie mir, dass vom Enkel bis zur Grossmutter die ganze Familie hier campiere.

Bevor ich geschockt sein konnte, betraten wir auch schon die Sushi Bar. In meinem Viertel zu Hause gab’s genau ein Sushi Restaurant. Mit Schiffchen, die am Tresen ihre Runden drehten, und mit Preisen, dass einem fast übel wurde. Ich fragte vorsichtig, ob’s hier sauber sei. Die beiden beruhigten mich sofort. Es sei lecker und günstig. Natürlich nicht so wie im Beluga, aber da könnten wir ein anderes Mal hin.

Romy schlürfte Misosuppe und Cristina trank Mineralwasser wie ein Pferd!

»Zuviel gesoffen gestern«, erklärte sie und unterdrückte mühsam einen Rülpser. »Und John hatte natürlich rein gar nichts zu Hause!«

Die beiden hatten am Abend zuvor gefeiert und waren dann gemeinsam zu Romys Eroberung gefahren. So hatte ich es zumindest verstanden.

»Party machen kann man hier also definitiv?«, fragte ich.

Die beiden grinsten.

»Oh ja!«, rief Cristina und Romy meinte: »Und die Männer! Du wirst hier dauernd Dates haben. Und ihr Akzent! Wenn sie sagen ›Come on baby!‹ ... Ach, da kriegst du weiche Knie!« Sie betonte das Ach wie Karen.

»Du bist frei, oder?«, vergewisserte sie sich.

»Und wie!«, antwortete ich.

»Gott sei Dank!«

»Ihr also auch?«

Cristina nickte.

»Ich mag keine Labels«, sagte Romy.

Cristinas und meine Sushiplatte wurden serviert, und wir stürzten uns halb verhungert darauf. Ich hatte seit dem grässlichen Frühstück im Flugzeug nichts mehr gegessen. Dafür schon drei Zigaretten geraucht und zwei Tassen Instantkaffee getrunken.

Draussen vor dem Restaurant lief ein zerlumpter Kerl hin und her und machte mir Zeichen. Er bettelte, und ich war mir nicht sicher, was ich tun sollte. Aber da kam bereits der Kellner auf die Terrasse, beschimpfte ihn wüst und sagte, er solle sich verpissen. Unbeeindruckt wischte sich Romy mit der Serviette über den Mund und fragte: »Erzähl mal, Sara, wieso bist du eigentlich hier? Dein Englisch ist fantastisch!«

»Mal was Neues. Ich brauche eine Auszeit, Inspiration und nach Afrika wollte ich schon immer«, antwortete ich.

»Und deine Auszeit verbringst du mit einem Englischkurs?« Romy sah mich erstaunt an.

»Ich weiss, klingt ein bisschen unlogisch. Aber es ist eine praktische Art, mein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Da wo ich aufgewachsen bin, ist es nicht üblich, über mehrere Monate zu verreisen und einfach nichts zu tun.«

»In Deutschland?«

»In meiner Familie.«

Cristina nickte. »Ich weiss genau, was du meinst. Vielleicht sind wir verwandt!«

Wir lachten.

»Ok, und wie alt bist du?« löcherte Romy weiter.

»Siebenundzwanzig, und ihr?«

»Ich bin einunddreissig und Cristina vierundzwanzig! Frechheit!«

Romy erzählte, dass sie seit dem letzten März hier war und teilweise im Onlinecasino arbeitete. Sie teilte sich den Job mit einer Kollegin, die offiziell angestellt war, es aber nicht nötig zu haben schien, regelmässig zu arbeiten. Es hörte sich alles nicht sehr legal an. Sie mühte sich nebenher mit einem Englischkurs ab, der ihr irgendwann zu einem Diplom verhelfen sollte.

»Wenn ich’s mir genau überlege, wahrscheinlich auch, um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen«, lachte sie.

Die normalen Schulen seien nichts für sie, das habe sie alles schon probiert. Diesen Kurs mache sie jetzt online, aber er sei genauso unerträglich wie gewöhnlicher Unterricht.

Für Cristina hingegen war klar, dass sie sich ohne ihr Cambridge-Examen gar nicht erst nach Hause wagen musste. Ihr Aufenthalt und die Schulgebühr wurden von ihren Eltern finanziert. Die erhofften sich für sie einen Karrieresprung in der Tourismusbranche. Deswegen büffelte sie seit sechs Monaten auf einen guten Abschluss hin.

Mir wurde bewusst, dass sich die beiden schon ein halbes Jahr lang kannten. Ich hoffte, dass mich das nicht zum fünften Rad am Wagen machte.

»Wirst du auch ein Diplom machen?«, unterbrach Cristina meine Gedanken. »Falls ja, dann hoffe ich, dass du zu Candice in die Klasse kommst. Sie ist die beste Lehrerin, die du dir vorstellen kannst.«

»Sie ist so gut, dass du Lesbenträume haben wirst.« Romy rollte mit den Augen.

»Halt die Klappe.« Cristina kicherte. »Aber ja, sie hat was. Ich steh schon auf Männer, aber bei Candice würde ich eine Ausnahme machen.«

Ich wusste nicht, ob meine Antwort bezüglich Sprachdiplom überhaupt noch gefragt war. Die beiden sprangen so schnell von einem Thema zum nächsten, dass ich schon jetzt Mühe hatte, mir die erwähnten Namen und Orte zu merken.

Nachdem der Kellner einkassiert und wir ihn mit einem grosszügigen Trinkgeld belohnt hatten, gingen wir zum Deli nebenan, um einen Kaffee zu trinken.

»Die haben da eine richtige italienische Maschine. Ein Traum!«, schwärmte Romy.

Das Deli war nur ein paar Meter vom Sushi Laden entfernt. Auf dem kurzen Weg dahin wurde Romy von einer obdachlosen jungen Frau angehalten. Romy schien sie zu kennen und streckte ihr zwanzig Rand entgegen. Die Frau bedankte sich überschwänglich und wollte sie umarmen, aber Romy verzog das Gesicht und stiess die dünne Gestalt angeekelt von sich.

»Non! Ach, it’s too much! 3«

Dann gingen wir die Stufen hoch zur Terrasse des Deli, wo Cristina und ich Platz auf zwei Hockern fanden und Romy auf dem Geländer. Hinter dem Tresen standen junge Männer in grünen Poloshirts und bedienten die offenbar wohlhabende Kundschaft. Am Strassenrand vor uns parkte eine aufgetakelte Blondine ihren Ferrari. Der Motor heulte grosskotzig.

Der Kellner brachte uns zwei Espressi und Cristina ihre Cola. Die Blondine marschierte mit klappernden Absätzen an uns vorbei, um sich von zwei älteren Männern mit rotbraungebrannten Gesichtern begrüssen zu lassen. Erst jetzt sah ich, dass sie keine dreissig mehr war. Ich musste mich beherrschen, sie nicht zu sehr anzuglotzen. Die starren Gesichtszüge, die wallenden Haare, die ledrige Bräune und der pinke Lippenstift. Solche Frauen kannte ich sonst nur aus dem Fernsehen.

Romy nahm den ersten Schluck ihres Espressos und zündete sich eine Zigarette an. Sie schien den neuen Gast nicht einmal bemerkt zu haben. Ich beobachtete Romy durch die dunklen Gläser meiner Sonnenbrille. Ich fand sie wunderschön. Sie wusste, wie sie wirkte, das hatte ich schon bei unserer Begrüssung bemerkt. Sie ging aufrecht und langsam. Auch jetzt sass sie kerzengerade auf dem Terrassengeländer, und keine ihrer Bewegungen war hastig. Sie fuhr sich durch die Haare. Dann prostete sie einem der Kellner zu, der sie angestarrt haben musste.

Ich war völlig fasziniert von ihr. Sie hatte etwas, was mich anzog wie ein Magnet. Etwas, das ich mir für mich selbst wünschte. Obwohl ich sie erst seit zwei Stunden kannte, hatte ich seit der ersten festen Umarmung das Gefühl, sie schon einmal getroffen zu haben. Vielleicht in einem anderen Leben, in einer anderen Zeit. Ich könnte behaupten, dass Romy einfach schön war, aber da war noch etwas anderes, was sie ausstrahlte. Gefahr oder Abenteuer. Ich konnte es nicht benennen. Ich wusste aber ganz bestimmt, dass ich niemanden kannte, der auch nur annähernd so war wie sie.

Sie lächelte mich an, als sie meinen Blick bemerkte. Ich fühlte mich ertappt. Cristina lehnte im selben Augenblick ihren Kopf an meine Schulter. Überrascht zuckte ich zusammen.

»Du gefällst mir! Ich bin froh, dass du hier bist«, sagte sie, und ich wurde ganz verlegen.

»Oh ja«, pflichtete Romy bei und zog an ihrer Zigarette. »Wir hatten ein ganz schlimmes Exemplar bei uns, bevor du kamst. Zum Glück hat Karen sie vor ein paar Wochen rausgeworfen. Sie war einfach nur unverschämt.«

»Ach ja? Wen denn?«, wollte ich wissen. Ich war so viel unerwartete und plötzliche Zuneigung gar nicht gewohnt.

»Eliana … so eine dumme italienische Tussi«, erklärte Romy in einem Ton, der mir zu verstehen gab, dass das Gespräch für sie damit bereits beendet war.

An diesem Abend fuhren wir mit Romys Auto raus an den Clifton Beach, um den Sonnenuntergang zu sehen. Der klapprige, blaue Käfer lief auf Karens Namen, und Romy erzählte, dass sie genau aus dem Grund eine uralte Kiste gekauft habe. Schon als ich das Auto sah, dachte ich mir, dass sie damit in Frankreich wohl nicht mehr hätte rumfahren dürfen.

»Wenn ich plötzlich aus ihrem Haus oder dem Land geworfen werde, dann werde ich niemandem was schenken«, verkündete sie.

Clifton Beach war noch voll mit anderen Sonnenanbetern, als wir ankamen. Die hohen Wellen brachen tosend, und es schien, als läge feiner Nebel über der türkisfarbenen Brandung. Wir stiegen die steilen Stufen zum Strand hinunter. Der Anblick der runden Felsen, der weiche, feine Sand, der dunkelblaue, wilde Atlantik und die Sonne, die tief und orange am Himmel stand, liessen alle Aufregung und Anspannung von mir abfallen. Ich war wirklich hier. In Südafrika. Ich kickte meine Flipflops von den Füssen und rannte los, runter zum Wasser. Ich stiess einen Schrei aus, als die erste eisige Welle meine Knöchel umspülte. Romy und Cristina lachten. Es war das erste Mal seit einer Ewigkeit, dass ich das Gefühl hatte, frei zu sein. Es schwappte völlig unerwartet über mich. Ich inhalierte die salzige Luft und schloss die Augen. Der Wind strich über mein Gesicht.

»Hey, dreh dich um!«, hörte ich Cristina hinter mir rufen. Ich warf die Haare zurück und streckte die Arme aus, bevor ich herumwirbelte. Sie drückte auf den Auslöser ihrer Kamera und rief: »Wow, du bist wunderschön!«

3 Nein, es reicht / ist zuviel!

4

Es war halb acht Uhr morgens. Ich stand mit Cristina am Strassenrand und wartete auf einen Minibus, der uns zur Long Street mitnahm. Der Verkehr brauste an uns vorbei, und als Cristina in der Ferne zwei kleine, weisse Busse auftauchen sah, trat sie auf die Strasse hinaus und hob die Hand. Je näher die beiden Gefährte kamen, umso schneller schienen sie zu fahren. Sie lieferten sich ein regelrechtes Wettrennen.

»Hast du das Geld bereit?«, fragte sie mich.

Ich zeigte ihr die Münzen in meiner Handfläche. Der schnellere der beiden Busse fuhr uns fast über den Haufen, bevor er zum Stehen kam, dann wurde die Seitentür mit einem heftigen Ruck aufgeschoben.

»Du hast uns fast umgebracht, Mann!«, rief Cristina lachend, und der junge Schwarze mit Dreadlocks, der die Tür geöffnet hatte, gab uns ein Zeichen, schnell einzusteigen. Der Bus war bis auf anderthalb Plätze in der zweithintersten Reihe voll. Wir zwängten uns nebeneinander auf den Sitz und drückten dabei einen Geschäftsmann im Anzug gegen das Fenster.

»Sorry«, murmelte Cristina. Dann verlangte sie meine sechs Rand und tippte der Frau vor uns auf die Schulter. Die Frau trug ihre Haare in ein buntes Tuch eingewickelt, das dasselbe wilde Muster hatte wie ihr Kleid. Sie hielt ihre Hand hin und reichte unser Geld schliesslich an den Jungen mit den Dreads weiter. Er sass mit dem Rücken in Fahrtrichtung auf einer umgedrehten Getränkekiste.

Wir rasten in einem Affenzahn die Main Road entlang. An der Nackenstütze des Fahrers klebte passenderweise ein Sticker mit der Aufschrift Jesus Christ, keep us safe and bless our journey4. Ich konnte nur hoffen, dass er uns erhörte.

Es war heiss im Wagen, und meine nackten Beine klebten unangenehm am durchgesessenen Ledersitz. Ich wollte sie etwas anheben, als wir plötzlich scharf nach rechts abbogen. Ich war völlig unvorbereitet und presste meinen linken Fuss gegen die Wagentür, um nicht vom Sitz zu rutschen. Dabei verlor ich meinen Flipflop. Als wir um die Kurve waren, streckte ich mein Bein aus und schaffte es, ihn mit meinen Zehen zu packen, was die Frau mit dem Turban vor mir mit einem kurzen, abschätzigen Seitenblick registrierte. Anfängerin, dachte sie wohl.

Wir bogen erneut ab und reihten uns wieder in den Verkehr ein. Der Fahrer hupte zwei Frauen an, die gemütlich die Strasse überquerten. Ich erschrak und konnte ein Kreischen gerade noch unterdrücken. Die anderen Fahrgäste schien dieser wilde Ritt in die Innenstadt im Gegensatz zu mir völlig kalt zu lassen. Bevor ich mich an die turbulente Fahrt gewöhnen konnte, rief Cristina »Long Street!«, und der Fahrer hielt kurz darauf am Strassenrand hinter einem weiteren Minibus an. Schnell sprangen wir auf den Gehsteig, der Geschäftsmann hinter uns her. Die Tür knallte zu und der Bus brauste davon.

»Wow!«, lachte ich und richtete meine Sonnenbrille.

»Cool, oder?« Cristina grinste. »Tagsüber ist das echt die beste Option, um in die Stadt zu kommen. Am Abend nimmst du besser ein Taxi. Dann ist es zu gefährlich.«

Wir gingen zur Ampel und warteten, bis diese mit einem lauten Plop! auf Grün wechselte, gefolgt von schnellem, rhythmischem Trommeln. Ein Geräusch, das für mich bald genauso zu Kapstadt gehören sollte wie die teilweise unappetitlichen Gerüche in der Long Street, die wir kurz darauf hochmarschierten.

»Hier startet oder endet unser Abend meistens«, erklärte mir Cristina.

Sie war kleiner als ich, etwas rundlicher, chubby, wie sie von sich selbst sagte. Sie bewegte sich, als hätte sie nie woanders gelebt. Ich hoffte, auch bald so sicher und selbstbewusst zu wirken und so, als gehöre ich hierher. Zwei Mal rief jemand Cristinas Namen, und sie grüsste zurück. Das war mir ja nicht einmal zu Hause in der Strasse passiert, in der ich jahrelang gewohnt hatte.

Cristina war eine bunte Erscheinung. Sie trug ein leuchtend rotes Shirt und eine babyblaue Sonnenbrille. Die Schultasche, die über ihrer Schulter hing, war voll bestickt mit Wappen und Abzeichen und wippte auf ihrer Hüfte. Ihre gemusterten Flipflops klatschten laut auf dem Boden. Cristina hatte Plattfüsse. Das hatte ich am Strand an ihren Fussabdrücken gesehen.

Ich sah an mir herunter. Jeansshorts und ein weisses Shirt. Blass war nur der Vorname meines bescheidenen Stils.

Während wir zügig die bekannteste Strasse Kapstadts entlanggingen, konnte ich mich gar nicht sattsehen an all den neuen, farbigen Bildern, die sich mir boten. Die Kolonialbauten zwischen modernen Hochhäusern, die Musikshops, Friseursalons, Bars, Kleidergeschäfte und die Menschen, die alle so unterschiedlich aussahen, als hätte sich die ganze Welt hier zusammengefunden. Dazu roch es nach Kaffee, Gebäck, zwischendurch nach Fisch oder nach Urin.

Als hätte Cristina meine Gedanken lesen können, sagte sie: »Toll, nicht? Hier ist irgendwie Platz für alles und jeden. Glaub mir, in ein paar Wochen bist du eins mit dieser Stadt!«

Es fiel mir schwer, dies zu glauben, aber ich widersprach ihr nicht und versuchte, so viele Eindrücke wie möglich aufzunehmen. Dabei wurden wir immer wieder von Obdachlosen angequatscht, aber Cristina zog mich unbeirrt weiter.

»Puss5!!«, schrie uns einer hinterher.

»Einfach nicht reagieren. Viele von denen sind auf Tik!«

»Tik?«

»Crystal Meth … gruselig! Ist eine Epidemie!«

Cristina ging nicht nur schnell, sie redete auch so. Sie begann von ihren Plänen zu erzählen. Dass sie für eine Wohltätigkeitsorganisation arbeiten wolle. Am liebsten für eine, die sich um Familien und Frauen kümmerte.

»In den Armenvierteln ist Tik eine richtige Seuche! Es ist der Untergang, ich sag’s dir. Ich versuche, seit ich hier bin, irgendwie etwas zu ändern, aber bisher wollten diese Organisationen immer nur Geld. Wenn die schnallen, dass du nicht arm bist, dann machen sie die hohle Hand. Aber ich will mich persönlich einbringen, verstehst du? Einen Unterschied machen! Nicht nur einfach Geld überweisen, damit mein schlechtes Gewissen beruhigt ist und ich danach in einem teuren Restaurant einen Lobster bestellen und den Kellner aus dem Ghetto mit einem lächerlichen Trinkgeld abspeisen kann!«

Sie ging jetzt noch schneller und ohne vom Boden aufzublicken. Die Zornesfalte zwischen ihren Brauen war tief, und ich konnte förmlich spüren, wie sich Gedanken und Pläne unter ihrem hübschen Pagenkopf zusammenbrauten.

»Du kannst dich entscheiden, wofür deine Zeit hier stehen soll. Du kannst so leben wie die meisten und dein Geld verprassen, Parties feiern, shoppen, high life eben, weisst du, oder du kannst versuchen, etwas zu verändern. Das will ich auch in Sao Paulo, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich würde sowieso lieber zum Roten Kreuz, als für Touristen den Clown zu spielen! Weisst du, ich bin nicht superreich aufgewachsen, aber mir hat’s nie an irgendwas gefehlt. Jetzt wird es Zeit, meinen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Stell dir vor, wenn meine Prüfungen vorbei sind, dann kommen meine Eltern und wir gehen einen Monat auf Safari! Wer kann das schon? Namibia, Botswana, bis zu den Victoria Falls in Zimbabwe. Wie viele Menschen können sich sowas leisten? Gerade hier? Die Welt ist echt ungerecht!«

Cristina sprach immer lauter, und ich sah mich vorsichtig um. Aber es schien niemanden zu interessieren. Keiner drehte sich nach uns um oder schaute neugierig.

»Ich bin es so leid, dass vor allem Frauen einfach nichts zu melden haben. Die Südafrikaner sind durch und durch Machos! Genau wie die Brasilianer. Es braucht eine Revolution! Ein Aufbäumen gegen dieses System, das nach wie vor nur zugunsten der Männer funktioniert!«

Cristina hatte sich so in Fahrt geredet, dass ihre Wangen glühten. Ich versuchte gar nicht erst, dagegenzuhalten. Abgesehen davon, dass ich von der aktuellen Situation der Frauen hier keine Ahnung hatte, war ich mir auch nicht sicher, ob jemand auf die Ratschläge oder die Revolution zweier weisser Sprachschülerinnen wartete. Wohl eher nicht. Ich hoffte, dass sie mich nicht direkt fragen würde, ob ich Lust hätte, ihr zu helfen. Ich wollte ihr keine Abfuhr erteilen an meinem zweiten Tag oder sie enttäuschen, aber ich wusste auch, dass ich gerade keinen Kopf hatte für ihre Ideen und Gedanken. Das klang mir zu kompliziert und zu anstrengend. Wenn ich ganz ehrlich war, wollte ich einfach nur das Leben geniessen. Alles Negative ausblenden und mich mit Schwung ins Vergnügen oder meinetwegen auch ins Verderben stürzen. Und das, obwohl Cristina es bereits geschafft hatte, das schlechte Gewissen in mir zum Pochen zu bringen.

»Lass uns da zum Shop gehen«, sagte sie plötzlich und zeigte auf einen kleinen Laden an der Ecke.

Ich war erleichtert.

»Du musst Ghalib kennenlernen. Der netteste Verkäufer der Stadt, und seine Mutter backt irre Koe’sisters! Ist eine Malay-Spezialität.«

Wir betraten den Kiosk, in dem sich Süssigkeiten auf den Regalen, Getränkeboxen neben dem Eingang und Zeitungen auf dem Tresen stapelten. An der Decke summte der Ventilator, und es roch nach frischem Gebäck. Sie hatte recht gehabt. Ich spürte, wie sich mein hungriger Magen meldete. Cristina zeigte auf kleine, klebrige, mit Kokosraspeln bestreute Gebäckstücke in der Auslage neben der Kasse.

»Schmecken wie würzige Doughnuts, nur besser«, erklärte sie.

Mir lief das Wasser im Mund zusammen. Am Morgen hatte ich ausser einer halben Tasse Instantkaffee nichts zu mir genommen. Die Küche war chaotisch gewesen und der Boden schmutzig. Das sei immer so nach dem Wochenende, hatte Cristina erklärt. Dann kam Portia, die Haushaltshilfe, nicht, und Karen rühre keinen Finger. Ich solle immer Schuhe tragen ab Samstagabend und nicht wie Romy unentwegt barfuss durch die Gegend laufen.

»Howzit6, Cristina?« Ein grosser, massiger Kerl mit glänzender, schwarzer Kurzhaarfrisur und einem perfekt gestutzten Bart tauchte aus dem Nebenraum auf. Er trug eine Schachtel mit der Aufschrift Biltong7 halal8 zum Tresen und liess sie los, kurz bevor sie die Oberfläche berührte, so dass sie mit einem Knall aufschlug.

»Es ist Montag, Ghalib, was denkst du?«, antwortete sie.

»Endlich Montag und ich kann dich wieder sehen«, erwiderte er und zwinkerte mir zu, als sie die Augen verdrehte.

»Gott, du bist so ein Schleimer!« Cristina schnappte eine Packung Kaugummi und warf sie vor ihm neben die Kasse.

Ghalib lachte, nahm eine Packung Zigaretten vom Regal und legte sie daneben. »Wie immer, nehm ich an?«

Cristina nickte und suchte nach ihrem Geldbeutel. Ghalib wandte sich mir zu, nachdem er alles eingetippt und die Zigaretten und Kaugummis zu Cristina geschoben hatte.

»Und du bist das neue Reh, ja?«, fragte er grinsend. »Ich hoffe, du bist dir bewusst, in welche Wolfsherde du da hineingeraten bist.«

Cristina schob Randnoten über den Tresen und seufzte.

»Mach ihr jetzt keine Angst! Geht’s noch? Gib ihr lieber zwei Koe’sisters.«

Ghalib lachte erneut und sah mich erwartungsvoll an.

»Wenn sie mir ihren Namen verrät.«

»Sara!«, brachte ich endlich über die Lippen. Dann fügte ich hinzu: »Und ja, so ein Ding hätte ich jetzt wirklich gerne.« Ich glaubte, meinen Magen vor Freude hüpfen zu spüren.

Ghalib nickte zufrieden und packte das Gebäck gemächlich mit einer Serviette in einen kleinen Papierbeutel. Er schien einer dieser Menschen zu sein, die nichts aus der Ruhe bringen konnte.

»Und wie lange hast du vor, zu bleiben, Sara?«

»Drei Monate.«

»Da hast du dir die beste Zeit ausgesucht.«

»Das ganze Jahr ist die beste Zeit«, behauptete Cristina.

»Natürlich, wenn du das sagst.« Ghalib zwinkerte mir erneut zu.

Bei jedem anderen hätte mich das bereits genervt, aber er schien einfach ein fröhlicher, netter Typ zu sein.

»Hey, Ghalib!«, rief jemand vor der Eingangstür. Eine zerlumpte, junge Frau streckte uns ihre leeren Handflächen entgegen und sah uns sehnsüchtig und mitleiderregend an.

»Sorry, Süsse, heute nicht.« Ghalib stellte die Papiertüte mit dem Gebäck vor mich hin und grinste mich an. »Ausser, du möchtest eine gute Tat vollbringen.«

»Er provoziert nur.« Cristina griff nach dem Beutel.

»Ich hätte dann noch gerne eine Schachtel Zigaretten«, sagte ich.

»Ja, die wirst du brauchen«, erwiderte Ghalib. »So ein sanftes Gewächs braucht hier schon etwas Nervennahrung. Gehen aufs Haus, wenn du sie von jetzt an immer hier kaufst. Willkommensgeschenk. Aber gib ihr da draussen eine ab. Sonst werde ich die heute gar nicht mehr los.«

Die Schule war genau so wie auf den Bildern der Webseite. Das weisse Gebäude war von einer hohen, mit Elektrozaun gesicherten Mauer umgeben und modern und bunt eingerichtet. An den Wänden hingen, wie nicht anders erwartet, Bilder vom Westkap, auf dem Holzboden lagen vereinzelt Teppiche mit afrikanischen Mustern, und in den Ecken standen Wasserspender. Die Schüler kamen aus der ganzen Welt, und wie üblich hingen die Holländer auch hier alle auf einem Haufen zusammen und waren laut. Cristina hetzte zu ihrem Kurs. Nach der Schule würde sie sich mit ihrer Lerngruppe zur Prüfungsvorbereitung treffen.

»Ich drück dir die Daumen!«, rief sie, bevor sie über die Holztreppe in den oberen Stock verschwand.

Nachdem ich mich beim Empfang gemeldet hatte, wurde ich in ein kleines Büro zum Einstufungstest gebracht. Ich wurde in eine der fortgeschrittenen Klassen eingeteilt und stellte zufrieden fest, dass die meisten meiner Kurse von Candice unterrichtet wurden. Ich hatte zwar noch immer keine Ahnung, wer sie war, aber da Cristina so sehr von ihr schwärmte, war ich fast sicher, dass ich auch bald zu ihren Bewunderern gehören würde.

Bevor es losging, sollte ich noch kurz im Garten warten. Ich ging hinaus und sah zu meiner grossen Erleichterung, dass in jeder Ecke Aschenbecher standen. Ich hatte schon befürchtet, dass Rauchen verboten sein könnte. Ich lehnte mich an die Hauswand und zündete eine Zigarette an. Der Tafelberg erhob sich vor mir in den tiefblauen Himmel. Ein Gefühl von Ruhe und Aufregung zugleich machte sich in mir breit. Bisher war ich nur gut gelaunten und netten Menschen begegnet. Ich war happy und relaxed, und gleichzeitig konnte ich es kaum erwarten, mich in die Abenteuer zu stürzen, die zweifellos vor mir lagen. Irgendwas wartete auf mich. Nichts Unheimliches oder Beängstigendes, aber da war was. Da war ich mir ganz sicher. Auch Karens Warnung hatte ich längst verdrängt. Spätestens, nachdem ich gemerkt hatte, dass Romy und Cristina darauf pfiffen und trotzdem noch am Leben waren.

Bevor ich weiter meinen Gedanken nachhängen konnte, hörte ich die Klingel und die Klassentüren öffneten sich. Schüler strömten heraus und an mir vorbei, hoch zu den Tischen unter den riesigen Sonnenschirmen. Niemand beachtete mich. Ich stand da, etwas verlassen mit meinem Schulplan in der Hand, und beobachtete das Treiben. Raucher formierten sich um die Aschenbecher, andere suchten sich einen Schattenplatz. Ich hörte gutes und sehr schlechtes Englisch, Spanisch, starke französische Akzente und bald auch das Schmatzen von all denen, die sich schnell einen Snack zwischen die Zähne schoben. Es gab wie auf jedem Pausenhof der Welt die Typen, die eindeutig den Ton angaben und immer zwei, drei rehäugige Anhängsel im Schlepptau hatten. Es gab die Einzelgänger, die alleine in der Ecke standen, ein paar Geeks, und in dieser Schule gab es offensichtlich auch noch drei sehr junge Fitnessfanatiker, die sich die T-Shirts auszogen und auf der sonnigsten Bank niederliessen. Die glatten Oberkörper glänzten im Sonnenlicht, und die Jungs waren sichtlich stolz auf ihre hart erarbeiteten Sixpacks.

Ich spürte vereinzelte Blicke, und da ich Cristina nicht sehen konnte, fühlte ich mich plötzlich wie bestellt und nicht abgeholt. Als ich das Gefühl hatte, dass die drei Muckijungs von der Bank ganz offensichtlich über mich redeten und plötzlich laut lachten, drehte ich mich um und ging zur Tür.

Ich wollte gerade hineingehen, als ich mit einer burschikosen Frau zusammenstiess. Sie hatte ihr Handy zwischen Kopf und Schulter geklemmt und wollte sich eine Zigarette anzünden. Das Telefon fiel beinahe zu Boden, und ich war selbst überrascht, dass ich es schaffte, es aufzufangen, bevor es auf dem roten Backsteinboden zerschmetterte.

»Hey, easy tiger9!«, rief sie mit tiefer Stimme. Ich wurde rot. Sie sah mich aus dunklen Augen ernst an. Sie schüchterte mich fast ein bisschen ein.

»Du bist die Neue!«, sagte sie.