Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kriminalobersekretär Josef Rosenbaum

- Sprache: Deutsch

Im Kleinen Kiel wird die Tochter eines berühmten Weltkriegsgenerals tot aufgefunden. Kaum haben Kommissar Rosenbaum und seine Assistentin Hedi die Untersuchungen aufgenommen, beginnt in Berlin der Kapp-Putsch. Der Umsturzversuch behindert die Ermittlungen der beiden immens. Und als wäre das nicht genug, zieht der Vater der Toten im Hintergrund seine Fäden. Ein Reigen von Missverständnissen und Intrigen beginnt. Für Rosenbaum und Hedi wird es schwer, den Überblick zu behalten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 358

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

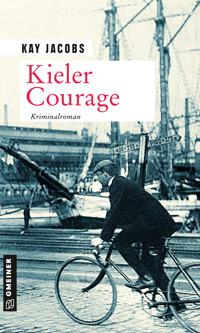

Kay Jacobs

Kieler Courage

Kriminalroman

Zum Buch

März 1920 Kiel im Frühjahr 1920. Der Weltkrieg ist seit eineinhalb Jahren vorüber, doch der Geist, der zu ihm geführt hatte, dauert an. In Berlin planen nationalistische Kreise, die junge Weimarer Republik in eine Militärdiktatur zu wandeln. Es kommt zum Kapp-Putsch. Währenddessen wird in Kiel Katharina von Lettow-Vorbeck, die Tochter eines berühmten Weltkriegsgenerals, tot aufgefunden. Sie war Schülerin des Oberlyzeums und hatte kurz vor ihrem Tod erbittert mit ihrer Zimmergenossin Mona Fährbach gestritten. Mona und ihr Verlobter Valentin geraten in Verdacht. Doch für Kommissar Rosenbaum und seine Assistentin Hedi zeichnet sich kein klares Bild ab. Missverständnisse, Intrigen und der Putschversuch behindern ihre Arbeit. Zu den bisherigen Verdächtigen gesellt sich ein ehemaliger Askari, ein Krieger, der in der Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika gekämpft hat. Und im Hintergrund zieht Katharinas Vater an unsichtbaren Fäden. Auf Rosenbaum und Hedi wartet ein unübersichtlicher Fall.

Kay Jacobs, Jahrgang 1961, studierte Jura, Philosophie und Volkswirtschaft in Tübingen und Kiel. Er promovierte über Unternehmensmitbestimmung und war anschließend viele Jahre in unterschiedlichen Kanzleien als Rechtsanwalt tätig. Heute lebt er mit seiner Familie in Norddeutschland und schreibt über all das, was er als Anwalt erlebt hat oder hätte erlebt haben können. Für »Kieler Helden« wurde er mit dem Silbernen Homer ausgezeichnet. Näheres unter: www.kayjacobs.de

Impressum

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Sven Lang

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild

ISBN 978-3-8392-6758-5

Zitate

Arbeiter, Arbeiter,

Wie mag es dir ergehn,

Wenn die Brigade Erhardt

Wird einst in Waffen stehn.

aus dem Kampflied der Brigade Ehrhardt

*

Die werden uns alle umbringen! (…)

Wir müssen uns bewaffnen!

Gudrun Ensslin

nach dem Tod von Benno Ohnesorg

I

Die Buddenbrooks flogen von links nach rechts und Effi Briest kam ihnen entgegen. Auf halbem Weg trafen sie sich, nicht zu einer gesitteten Kaffeerunde, eher wie Manfred von Richthofen und kanadische Jagdflieger einander getroffen hatten. Jetzt lagen die Bücher deutlich lädiert auf dem Dielenboden von Katharinas und Monas Zimmer, das eine direkt unter der Deckenlampe, das andere unmittelbar vor Monas Bett. Die Bücher stammten aus der Schulbibliothek des Kieler Oberlyzeums am Blocksberg und gehörten im Jahr 1920 zur Pflichtlektüre des dreizehnten Jahrgangs. Nun würden die beiden Fräuleins die lädierten Bücher bezahlen müssen.

Nach einer kurzen Schrecksekunde brüllte Mona Katharina an: »Hure!«

Und Katharina brüllte zurück: »Trampel!«

Dann folgte: »Asoziales Biest!«

Und: »Mauerblümchen!«

Wären ihnen schlimmere Worte eingefallen, sie hätten sie benutzt. Mona warf mit ihrem Schönschreibheft, das wie ein getroffenes Moorhuhn flatternd auf halbem Weg abstürzte und neben den Buddenbrooks liegen blieb. Katharina kramte ihre Handtasche hinterm Bett hervor und schleuderte sie auf Mona, die zur Abwehr ihren Arm hob. Die Tasche hätte sie am Kopf getroffen, wären ihre Reflexe nur ein wenig langsamer gewesen.

Der Grund für alles: eigentlich eine Lappalie. Für Katharina. Für Mona nicht. Ein Riss, kaum fünf Zentimeter lang, in Monas blauem Ausgehkleid.

Es war ihr einziges Ausgehkleid. Für das Lyzeum hatte sie eine Schuluniform, für den Alltag mehrere Straßenkleider in sittsamem Schwarz, Dunkelgrau oder Braun, aber sie besaß nur ein fröhliches Ausgehkleid. Sie hatte in den letzten Sommerferien lange bei der Ernte helfen müssen, bevor sie es sich hatte leisten können.

Ihre Familie war alles andere als wohlhabend. Dass Mona überhaupt hier am Oberlyzeum aufgenommen worden war und im Pensionat wohnen durfte, verdankte sie allein der Fürsprache des Dorfschulmeisters von Passade, einem alten Mann mit weißem Schnurrbart und traurigen Augen, der in den Kriegsjahren besonders schwere Klassenarbeiten ausgegeben hatte und, wenn er es irgendwie vertreten konnte, den Jungen eine sechs gab und sie sitzen bleiben ließ, damit sie nicht in den Krieg zögen. Den Mädchen hatte er gute Noten gegeben, damit sie nach der Dorfschule aufs Lyzeum und dann vielleicht sogar aufs Oberlyzeum würden gehen können und nicht in die Munitionsfabriken müssten. Wirklich erfolgreich war seine Strategie nicht gewesen. Die Mädchen waren mit guten Noten in die Fabriken und die Jungen ohne Schulabschluss an die Front gegangen. Und seine Augen waren immer trauriger geworden.

Monas Vater war ohne Beine aus dem Krieg zurückgekehrt, und jetzt lebte die Familie von einer schmalen Versehrtenrente und von dem, was die Mutter mit Putzen hinzuverdiente. An die Unterkunftskosten vom Pensionat oder auch nur an das Schulgeld wäre nicht zu denken gewesen, wenn der Dorfschulmeister nicht den Direktor des Oberlyzeums gut gekannt und Monas Talente nicht bis zur Grenze der Unanständigkeit übertrieben gelobt hätte. So aber waren ihr das Schulgeld erlassen und die Pensionskosten von der Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde übernommen worden.

Katharinas Welt war ganz anders. Sie entstammte dem pommerschen Landadel, dem Geschlecht der Lettow-Vorbecks. Ihr Vater war ein berühmter General und ein Held des Weltkriegs. Sie konnte sich so viele Kleider kaufen, wie sie wollte, jedenfalls soweit es in dieser Nachkriegszeit Kleider zu kaufen gab, doch wenn es mal keines gab und sie dringend eines brauchte, dann ließ sie es sich schneidern. Sie besaß auch viele schöne Kleider, allerdings hatte sie kaum eines davon bei sich. Denn sie lebte erst seit einem Monat in Kiel, die Eltern lebten in Schwerin, und sie hatte nur so viel Kleidung dabei, wie sie in zwei Koffern hatte mitnehmen können, und ein Ausgehkleid war nicht darunter. Deshalb hatte sie sich Monas Kleid ausgeliehen.

Ursprünglich wollten Mona und Valentin, ihr Verlobter, miteinander ausgehen. Zu zweit wollten sie ausgehen, in das Palast-Theater am Dreiecksplatz, und »Das Cabinet des Dr. Caligari« anschauen. Als Valentin Mona abholen wollte, saß Katharina schmollend in der Zimmerecke wie ein vergessener Regenschirm, und Valentin schlug vor, dass sie mitkommen solle. Mona wurde nicht um ihr Einverständnis gebeten, und sie war nicht wirklich einverstanden, aber sie sagte nichts dazu. Stattdessen bekam sie einen Migräneanfall, so stark, dass sie nicht mehr ausgehen mochte. Katharina wusste aus eigener Erfahrung zu berichten, dass man nicht nur nicht ausgehen, sondern am liebsten ganz allein sein wollte, wenn man Migräne hatte. Mona wollte tatsächlich lieber allein sein, aber dass Valentin mit Katharina ausginge, das wollte sie eher nicht, doch so kam es, Mona wurde nicht gefragt. Gefragt wurde sie allerdings nach ihrem Ausgehkleid, wo sie es jetzt doch nicht brauche. Sie wollte es eigentlich nicht verleihen, aber sie mochte nicht ablehnen. Doch was sie überhaupt nicht wollte, war, dass Katharina erst tief in der Nacht heimkehren würde, lange nach Ende des Films und viel später als zehn Uhr, dem Beginn der vorgeschriebenen Nachtruhe, zu der alle Bewohnerinnen des Pensionats in ihren Betten liegen mussten. Sie stellte sich schlafend, als Katharina ins Zimmer schlich. So blieb die wichtigste aller Fragen ungefragt, die Frage, was in der Zwischenzeit geschehen war.

Am nächsten Tag gab Katharina ihr das Kleid zurück – genauer gesagt: Sie warf es achtlos auf ihr Bett – und fügte kein Wort des Dankes oder der Entschuldigung, nicht einmal einen Hinweis auf den Schaden hinzu. Mona hob es auf, entdeckte den Riss und musste Tränen unterdrücken. Katharina fuhr sie an, sie solle sich jetzt mal nicht so anstellen. Noch immer keine Entschuldigung, kein Angebot, ihr ein neues Kleid zu kaufen oder ihr eines von den eigenen zu schenken, nicht einmal, die Kosten für eine Ausbesserung zu übernehmen. Stattdessen der Hinweis, dass der Riss entstanden sei, als Katharina sich mit Valentin amüsiert habe, und zwar sehr wild amüsiert habe. Natürlich entsprach diese Darstellung nicht der Wahrheit, da war sich Mona vollkommen sicher. Katharina hätte sie es zugetraut, ihr traute sie alles Gemeine zu, aber Valentin würde sie nicht hintergehen. Nicht auf diese Weise und sicher nicht mit dieser eingebildeten Schnepfe. Trotzdem verlor Mona in diesem Moment ihre wohlerzogene Zurückhaltung.

»Du hinterlistiges Biest!«, rief sie.

Um Katharinas Mund huschte ein Ausdruck gehässiger Freude, doch nur kurz, sie schien noch nicht zufrieden zu sein. »Langweilige Kuh!«, grölte sie zurück. »Mit dir wird es keiner lange aushalten.«

»Valentin und ich werden heiraten! Und du wirst es nicht verhindern können.« Monas Hand machte eine abfällige Geste, oder war es bereits die erste Wurfübung? »Glaubst du vielleicht, ich hätte nicht bemerkt, dass du ihm ständig schöne Augen machst?«

»Ich ihm?«

»Ja, du ihm! Und er hat es auch bemerkt. Hat er gesagt. Und dass er dich nicht leiden kann, hat er auch gesagt!«

»Und mir hat er gesagt, dass er dich hässlich findet, dass deine Augen zu klein sind und deine Nase zu groß. Und dann haben wir gelacht!«

Danach waren die Bücher geflogen. Und die bösen Worte. Und das Schönschreibheft und die Tasche. Und als Worte nicht mehr ausreichten und der Vorrat an Wurfgeschossen aufgebraucht war, gingen sie mit Fingernägeln aufeinander los, mit Kratzen und Kneifen, und sie zogen sich an den Haaren. Als auch das nichts mehr half, musste das Bücherregal umgekippt werden. Fast begrub es Katharina unter sich, aber nur fast.

*

Wer in diesen Wochen das Haus von Gustav Radbruch betrat, verließ es regelmäßig nicht, ohne eine Tasse Tee getrunken zu haben. Auch wer keinen Tee mochte, wem er mit Zucker zu süß, mit Milch zu lind und ohne alles zu fad war, wurde genötigt, zumindest eine kleine Tasse zu probieren. Und das, obwohl Radbruch Juraprofessor war und die Strafbarkeit von Nötigung sehr wohl kannte.

Seine besondere Liebe zum Tee hatte er erst vor ein paar Monaten entdeckt. Halb durch Zufall, halb durch Streben hatte er gerade eine außerordentliche Professur erhalten, an der Universität in Kiel, dem Geburtsort seines Vaters. Gleich am ersten Samstagnachmittag spazierte er mit Lydia, seiner lieben Frau, durch die ihnen noch fremde Altstadt, um ihre neue Heimat zu erkunden. Radbruchs alte Heimat war Lübeck, wo er geboren worden und zur Schule gegangen war, auf dieselbe Schule wie Thomas Mann, nur zwei Jahrgänge trennte sie. Bei einem Vergleich der beiden Städte zog Kiel den Kürzeren, jedenfalls aus Radbruchs Sicht. Kiel war die Stadt der Arbeit und des Militärs, Lübeck die Stadt des Welthandels und der Kunst. Und Radbruch war ein Feingeist, der Literatur und den Künsten zugetan, nur aus Gehorsam gegenüber dem Vater zum Juristen geworden und ein großer Verehrer von Thomas Mann, der den Mut hatte, den Radbruch nicht gehabt hatte: die Schule abzubrechen und freier Schriftsteller zu werden.

Sie starteten den Spaziergang vor ihrem Haus in Düsternbrook, schlenderten durch die Brunswik und gelangten an den Kleinen Kiel, einen ehemaligen Seitenarm der Förde, der wie eine Banane westlich an die Altstadt geschmiegt einst als Stadtgraben gedient hatte. Die Altstadt betraten sie von Norden über die Dänische Straße, am Schloss vorbei zum Alten Markt, dem Zentrum der Stadt mit den Persianischen Häusern und der Nikolaikirche, wo seit alten Zeiten Bauern und Höker Grünwaren und Obst anboten. Die Radbruchs mussten den Platz diagonal queren, um in die Holstenstraße zu gelangen und dem mittelalterlichen Handelsweg über die Holstenbrücke aus der Stadt hinaus zu folgen. So, genau so hatten sich die Stadtgründer den Weg der Kaufleute vorgestellt, diagonal über den Marktplatz, vom geschäftigen Treiben an der Eile gehindert, zu einer Rast verführt und zum Feilbieten ihrer Waren. In der Holstenstraße setzten sich die Radbruchs ins Café Monopol und beobachteten die Leute, wie sie vom Metzger zum Bäcker hetzten und dann vielleicht zum Fischhändler. Überall konnte man wieder etwas bekommen, nur wenige Monate nach dem Ende des Krieges, auch wenn die Auswahl noch klein war, die Qualität meist schlecht, die Preise hoch – nicht jeder konnte sich das leisten. Und doch, es ging voran, der Weltenbrand war erloschen, die Asche kühlte ab. Die Zeiten blieben noch immer unruhig, aber das Versprechen einer besseren Zukunft war gegeben.

Radbruch trank seinen Kaffee aus, und seine Frau schlug vor, nach Hause zu gehen. Sie wies schräg gegenüber in eine kleine Querstraße, das müsste die richtige Richtung sein. Vor einem Laden fiel des Professors Blick auf ein Emailleschild:

Paul Heyck

i. Fa. Heinrich G. Radbruch Nachfolger

Kolonialwaren, Teehandlung

Import von chinesischen und japanischen

Kunst- und Industriesachen

»Heinrich G. Radbruch«, das war der Name seines Vaters. Und das war ein Zeichen. Sie betraten den Laden, und exotische Düfte hüllten sie ein, Düfte, die sie kannten, aber unglaublich lange nicht gerochen hatten. Zitrone, Ingwer, Pfeffer, Zimt, das alles war so lange her. Dann sahen sie eine Dose »Darjeeling first flush« und konnten kaum glauben, dass diese Köstlichkeit zu bekommen war, in Kiel, wenige Monate nach dem Weltkrieg. Der Verkäufer berichtete voller Stolz, er habe den Sack persönlich im Hamburger Freihafen abgeholt. Natürlich hatte der Professor sich eine Tüte abfüllen lassen. Von da an besuchte er jeden Samstag die Teehandlung Heyck, um seine Vorräte aufzufrischen. Nicht jeden Samstag konnte er »Darjeeling first flush« bekommen, aber immer fand er etwas Köstliches, das er ausprobieren konnte.

Heute, es war der 11. März, hatte der Professor Valentin Mohr zum Tee gebeten. Valentin war sein Doktorand und bester Schüler, und sie wollten über dessen Dissertation sprechen. Vor dem Krieg, als Radbruch noch in Heidelberg gelehrt hatte, hatte er eine Reihe von ebenso talentierten, vielleicht sogar talentierteren jungen Leuten gekannt. Mit zwei von ihnen stand er noch in Briefkontakt, von den anderen wusste er nicht einmal, ob sie den Krieg überlebt hatten. Jetzt war Valentin seine große Freude. Er schrieb über »Das Wesen der Strafe«.

Sie saßen in Radbruchs Arbeitszimmer vor dem Panoramafenster mit Blick auf den Garten, zwischen ihnen ein riesiger Schreibtisch aus Mooreiche, übersät mit Folianten und Notizpapier. Nur eine kleine Fotografie, die ihn mit seinem guten Freund Karl Jaspers zeigte, fand dort noch Platz. Lydia Radbruch kam herein und servierte den Tee, was sie immer tat, wenn ihr Mann Besuch hatte, nicht aus einem traditionellen Rollenverständnis heraus, das hatten die Radbruchs überwunden, sondern weil sie eine gute Gastgeberin sein wollte. Im Gegenzug servierte der Professor den Tee, wenn seine Frau Besuch hatte, kam sich dabei aber trotz aller Emanzipation reichlich deplatziert vor und kassierte nicht selten ungläubige Blicke.

Valentin hatte sich Notizen zu Kants »Metaphysik der Sitten« gemacht, Radbruch hatte sich mit Feuerbach und Liszt bewaffnet. Nun waren die Kontrahenten bereit, intellektuell aufeinander einzudreschen.

»Nein, hören Sie auf mit diesem metaphysischen Firlefanz«, sagte der Professor und schleuderte Valentin eine abfällige Handbewegung entgegen, ganz gegen seine kontemplative, fast schon phlegmatische Natur. »Sühne und Läuterung, alles Unsinn. Strafe erfüllt nur einen Zweck: den potenziellen Täter von seiner Tat abzuhalten. Sicherung, Besserung und Abschreckung sind die Mittel dazu.«

»Aber Kant sagt …« Valentin blätterte hektisch in der Metaphysik.

»Mumpitz ist das«, erwiderte Radbruch. Es fiel ihm nicht leicht, so über Immanuel Kant zu sprechen. Denn er war Neukantianer und stand dazu. Aber wo Kant irrte, irrte selbst Kant. Und dass er irrte, war für Radbruch klar, und vielleicht aus Enttäuschung über sein großes Vorbild regte er sich immer auf, wenn es um Kants Straftheorie ging. »In einer Kulturgesellschaft gibt es nur ein Gut, das für sich selbst steht: der Mensch in seiner Würde. Alles andere hat einen Zweck, der auf dieses eine höchste Gut gerichtet ist. Strafe steht nicht für sich selbst, sie hat einen Zweck.«

Valentin verstummte. Er schaute auf seinen Tee und rührte einen Löffel Zucker hinein. Für den Professor war das Frevel, Zucker im Tee. Valentin wusste das, und der Professor wusste, dass er das wusste.

Nach einer Zeit nachdenklichen Umrührens ergriff der Doktorand wieder das Wort: »Und was ist mit dem Mörder, der erst Jahrzehnte nach seiner Tat überführt wird, wenn er uralt und gebrechlich ist? Einer, der körperlich nicht mehr in der Lage ist, jemanden zu töten? Der wird sicher nicht rückfällig, also bedarf er keiner Prävention. Wollen Sie den davonkommen lassen?«

»Natürlich nicht. Zur Prävention gehört auch die Bestätigung von Verhaltensregeln durch Aburteilung von Verstößen. Die Gesellschaft muss in ihrem Unwerturteil bekräftigt werden. Auch das ist Prävention.«

»Aber wenn allein Prävention eine Strafe rechtfertigt, dann könnte der Staat jeden wegsperren, der zu einer Straftat neigt, ohne dass er sie bereits begangen haben muss. Arme und Bedürftige müssten in Haft genommen werden, weil sie aus Not zum Diebstahl neigen, Jähzornige, weil sie zu Gewalttaten neigen.«

»Prävention ist der Zweck der Strafe, Schuld ihre Voraussetzung, und ohne bereits begangene Straftat keine Schuld. Sonst würden Sie den Einzelnen zum Schutz der Gesellschaft, die auch aus ihm besteht, aufopfern. Das wäre ein Widerspruch in sich. Außerdem verletzte es die Würde des Einzelnen, weil er dann nur noch Objekt staatlichen Handelns und nicht mehr Träger von Rechten wäre.«

»Aber Schuld ist doch ein metaphysischer Begriff.«

»Schuld ist in erster Linie ein kultureller Begriff. Die Gesellschaft bestimmt, was verboten und was erlaubt ist, nicht der Liebe Gott.«

Diese Gedanken waren nicht alt, nicht etabliert, sie hatten sich in den Köpfen der geistigen Eliten noch nicht festgesetzt, sie waren auch noch nicht bis ins Detail zu Ende gedacht. Und doch bildeten sie die notwendige Grundlage für einen demokratischen Rechtsstaat. Das war Radbruchs feste Überzeugung.

»Aber wenn der Mensch bestimmt, was Schuld ist, dann bestimmt er auch, was Recht ist. Und das liefe auf Willkür hinaus.«

Der Professor stand auf und schaute in den Garten, der noch weitgehend unbeeindruckt von dem sich ankündigenden Frühjahr vor sich hin schlief.

»Nicht der Einzelne bestimmt das Recht, mein Junge, sondern die Gesellschaft, die in ihrer Kultur verhaftet ist. Und Kultur entwickelt sich. Große Künstler, Denker und Staatsleute können sie beeinflussen, aber niemand kann sie bestimmen. Deshalb war das Recht vor hundert Jahren anders, als es heute ist. Und in China ist es anders als hier.«

Valentin kippte den Tee hinunter und ließ sich vom Professor nachschenken. Den Zucker rührte er nicht wieder an. Es war ihm offenbar ernst geworden.

»Trotzdem«, murmelte er und blätterte nachdenklich in Kants Metaphysik, obwohl er kaum eine Chance hatte, darin Hilfe zu finden, um seine Zweifel zu beseitigen. »Führt denn Kultur immer zum Guten? Fühlt man sich nicht zwangsläufig schutzlos bei dem Gedanken, dass es kein ewiges Gesetz gibt?«

»Zum ersten Mal fühlt ein Mensch sich schutzlos, wenn er erkennt, dass der Vater nicht der stärkste Mann auf Erden ist.«

»Glauben Sie nicht an Gott, Herr Professor?«

Die Gretchenfrage. Wie sollte Radbruch antworten? Er zog seine Pfeife aus der Westentasche, stopfte sie jedoch nicht und steckte sie nicht an, sondern roch fromm und andächtig ein Weilchen daran herum.

»Wir sind erwachsen geworden. Gott gibt uns vielleicht Ratschläge, aber er macht uns keine Vorschriften mehr.«

Zögerlich klappte Valentin die Metaphysik zu. »Aber der Moment, in dem ein Mörder zum Tode verurteilt wird«, sagte er leise. »In diesem Moment schweigen wir und wir machen keine Scherze mehr. Es ist ein heiliger Moment, der Moment der Läuterung, den wir auch dem Mörder schulden, damit er von der Last seiner bösen Tat befreit wird. Und Sie machen etwas ganz Profanes daraus, ein Mittel zum Zweck.«

»Sie sind unbelehrbar, mein Junge.«

»Sie auch, Herr Professor.«

II

Ein helles Leinentuch lag ausgebreitet auf dem Rasen, übersät mit feuchten Flecken, die die Umrisse eines Menschen nachzeichneten, dem Turiner Grabtuch nicht unähnlich. Und wie jenes bedeckte auch dieses eine Leiche, die Leiche eines jungen Fräuleins, die aus dem Kleinen Kiel gezogen worden war.

Als Kommissar Rosenbaum eintraf, war sein Assistent gerade dabei, einen Schutzmann auszuschimpfen.

»Was sind Sie nur für ein Trottel!«

»Ich, ich …« Der Schupo ließ einen Lappen hinter seinem Rücken verschwinden, und vermutlich wäre er am liebsten gleich mitverschwunden.

Kriminalassistent Klaus Gerlach tobte sich in einen Rausch. Ihm fielen immer wieder neue Schimpfworte ein, die er dem Uniformierten an den Kopf schleuderte, Worte, die Rosenbaum zum Teil gar nicht kannte, der Schupo wohl auch nicht, die Gerlach beim Kommiss gelernt haben musste, als er vier Jahre lang das Vaterland gegen die Russen und den Franzmann verteidigt hatte.

Rosenbaum ging auf die beiden zu. »Hat er das Mädchen umgebracht?«, fragte er, als er, von seinem Assistenten noch unbemerkt, bereits neben ihm stand.

»Was? Nein.« Gerlach drehte sich zum Kommissar um und war erkennbar überrascht. Er ließ sich nicht gern unterbrechen, aber in Anwesenheit seines Chefs musste er sich zügeln. Auch das dürfte er beim Kommiss gelernt haben.

»Dann lass ihn am Leben.«

Der Kriminalassistent wandte sich wieder dem Uniformierten zu, der schon, ein wenig verfrüht, leicht aufgeatmet hatte. »Sie sollen den Tatort sichern und nicht zerstören! Das muss man sich doch mal merken können!« Gerlach schnaufte ein paarmal. »Ziehen Sie jetzt ab. Und nehmen Sie das Ding da mit.«

»Jawohl«, hauchte der Schupo, griff nach einem halb vollen Wassereimer, der neben ihm stand, und verschwand.

Der Kommissar klopfte seinem sich allmählich beruhigenden Assistenten auf die Schulter. »Was ist passiert?«

»Achtzehnjährige weibliche Person, vermutlich ertrunken. Stand wahrscheinlich auf diesen Planken und fiel ins Wasser oder wurde hineingestoßen.« Gerlach zeigte auf einen kleinen Holzsteg, der kaum einen Meter über die Uferböschung hinausragte und von dem aus gerne Enten gefüttert wurden. Die Stelle war bekannt dafür, dass hier öfter Leute ins Wasser fielen. Mehrfach hatte die Kieler Zeitung deshalb – und weil der Steg die Uferanlagen verschandele – gefordert, ihn abreißen zu lassen, was die Kieler Neuesten Nachrichten zu der Feststellung veranlasste, dass die Artikel der Kieler Zeitung regelmäßig mehr Bürgern Schmerzen zufüge und dass ihr Verlagsgebäude das Stadtbild stärker verunstalte als der Steg. Tatsächlich waren nur selten Menschen durch den Steg zu ernsteren Schäden als einem Schnupfen gekommen, außer im Winter, wenn die Kinder sich Kufen unter die Stiefel schnallten und von der besonderen Brüchigkeit des Eises rund um den Steg überrascht wurden.

»Auf den Planken waren Wasserspritzer, und dieser Schwachkopp von Wachtmeister hatte nichts Besseres zu tun, als mit einer nassen Bürste alle Spuren wegzuwischen«, seufzte Gerlach.

Wie auch Rosenbaum war er technisch und naturwissenschaftlich sehr interessiert. Als er gegen Ende des Krieges für einige Wochen bei den Doughboys interniert gewesen war, hatte er von neuen Methoden der amerikanischen Bundespolizei gehört, mit denen forensische Fachleute aus der Form von Blutspritzern einen konkreten Handlungsablauf rekonstruieren konnten. Er wusste zwar nichts Näheres, aber es hatte ihn inspiriert. Und jetzt blieb ihm nur, dem Schupo böse hinterherzuschauen.

»Dann fragen wir mal die Leiche«, sagte Rosenbaum.

Sie gingen hinüber zu dem toten Mädchen. Gerlach zog pietätvoll das Tuch zurück und legte den toten, nassen Körper eines hübschen jungen Fräuleins frei, schwarzes Haar, weiße Haut, sittsames Tageskleid, ein wenig wie das schlafende Schneewittchen.

Rosenbaum drückte mit der linken Hand den Unterkiefer des Mädchens hinunter, steckte zwei Finger der rechten Hand tief in ihren Mund, zog sie wieder hinaus und wischte sie mit seinem Taschentuch trocken. So hatte er es sich bei Professor Ziemke, dem Kieler Gerichtsmediziner, abgeschaut. Der Luxus, dass ein Arzt am Tatort erschien, um seine ersten medizinischen Untersuchungen durchzuführen, so wie Rosenbaum es bei der Kieler Polizei eingeführt hatte und wie es in den letzten Jahren vor dem Krieg üblich gewesen war, dieser Luxus gehörte der Vergangenheit an. Die Zeiten waren schlecht, die Verbrechensrate hoch, das Personal der Gerichtsmedizin dezimiert, der Kommissar und sein Assistent mussten die meiste Tatortarbeit selbst erledigen.

»Noch warm«, sagte er. »Der Todeseintritt ist allenfalls ein bis zwei Stunden her.«

Er strich die Ärmel des Mädchens hoch, betrachtete die Handgelenke und die Arme, schob die Rüschen am Kragen zur Seite, betrachtete den Hals. Blaue Flecken und frische Abschürfungen waren zu finden, Kampfspuren und Würgemale.

»Gestoßen, nicht gefallen«, sagte er. »Aber warum schwamm sie nicht an Land?«

»Sie konnte vielleicht nicht schwimmen. Oder sie war vom Würgen bereits bewusstlos. Oder verlor das Bewusstsein durch den Kälteschock.«

»Zeugen?«

»Nur die beiden Lausbuben dort hinten, die haben sie gefunden.« Gerlach zeigte auf zwei Jungen, die verängstigt und kreidebleich am Rande der Uferböschung standen und von einem Wachtmeister am Fortlaufen gehindert wurden. »Sie dachten zunächst, ein Sack läge im Wasser, und warfen mit Steinen danach. Dann erkannten sie eine Hand. Sonst keine Zeugen.«

Xavier Kunz traf ein. Er stellte seinen Fotoapparat und die schwere Ausrüstung ab und begrüßte die beiden Ermittler. Kunz war früher Maler, Kunstmaler – er selbst sagte Kunzmaler – gewesen, hatte damit aber kaum etwas verdient. Anfangs pflegte er einen Stil, bei dem die Nasen nie zwischen den Augen saßen, sondern irgendwo anders am Körper, und als Nasen oft nur schwer zu erkennen waren. Das hatte natürlich tiefe Bedeutung, doch in Kiel konnte er damit nichts werden. In Berlin, Düsseldorf oder München ja, aber in Kiel sicher nicht. Dann verlegte er sich auf einen naturalistischen Stil und malte Wälder, Hirsche und Segelschiffe. Diese Werke konnte er zwar verkaufen, jedoch nur zu einem Spottpreis, weil seine Kundschaft nicht zahlungskräftig war. Wer in Kiel Geld hatte, fuhr nach Berlin, Düsseldorf oder München und kaufte Bilder mit Nasen, die man nicht erkennen konnte. Irgendwann gab er auf und suchte sich etwas anderes. Als nach dem Krieg die lange vakanten Stellen des Polizeifotografen und des Polizeizeichners neu ausgeschrieben wurden, war er der einzige Kandidat, der sich auf beide Stellen bewarb, ein für den Stadtkämmerer unerwartet glücklicher Umstand. Kunz wurde eingestellt. Was er zunächst verschwiegen hatte, war, dass ihm jede Erfahrung mit Fotoapparaten fehlte. Bei seinen ersten Polizeifotos waren die Motive oft nahezu schwarz oder fast weiß, oder die Nasen saßen oft nicht zwischen den Augen, ganz so wie bei seinen früheren Gemälden, nun jedoch nicht gewollt, sondern wegen unbeabsichtigter Unter-, Über- oder Doppelbelichtung. Doch Kunz konnte die missglückten Fotos durch gelungene Zeichnungen ersetzen und so seine Anstellung retten – nicht zuletzt wegen der Fürsprache des Kämmerers. Inzwischen war er in der Lage, zuverlässig brauchbare Fotografien anzufertigen. Die Ermittler gingen zur Seite und ließen ihn seine Arbeit machen.

Rosenbaum schaute zu den beiden Lausbuben hinauf. Hinter ihnen stießen die Fährstraße, die Bergstraße, der Lorentzendamm und der Martensdamm aufeinander. Rechts lag die »Ki-Spa-Leih-Ka«, wie die Einheimischen mundfaul ihre Kieler Spar- und Leihkasse nannten, vis-à-vis das Oberlandesgericht, links dahinter das Kaiserliche Kanalamt, an dessen Eingangsportal das »Kaiserliche« schamhaft überklebt worden war, obwohl eine Umbenennung offiziell noch gar nicht stattgefunden hatte und auch der Kaiser-Wilhelm-Kanal – der einzige Grund für die Einrichtung des Kanalamtes – noch immer Kaiser-Wilhelm-Kanal hieß. Hier war eine durchaus belebte Gegend, und niemand sollte etwas gesehen und keine Hilferufe gehört haben? Jetzt war es sieben Uhr abends, bereits dunkel, aber zur Tatzeit musste es noch hell gewesen sein, und niemand hatte etwas mitbekommen?

»Wissen wir, wer sie ist?«

»Das hier hatte sie bei sich.« Gerlach hob eine Handtasche auf, die neben der Leiche lag. »Da ist eine Wohnbescheinigung des Oberlyzeums drin.«

»Das Lehrerinnenseminar? Das ist doch hier irgendwo in der Nähe.«

»Gleich dahinten, am Blocksberg, keine fünfhundert Meter von hier.«

Sie winkten einen der verblieben Wachtmeister, die in vorsichtiger Entfernung um sie herumstanden, zu sich, trugen ihm auf, die Leiche zur Gerichtsmedizin transportieren zu lassen, und machten sich zu Fuß auf den Weg zum Oberlyzeum.

Seit einem Jahr durften die Frauen an politischen Wahlen teilnehmen und ihre Stimmen wurden sogar mitgezählt. Etliche Jahre früher, 1908, noch tief im Kaiserreich, hatte es sogar bereits eine Gesetzesreform gegeben, nach der Knaben- und Mädchenschulen prinzipiell gleichgestellt worden sind.

Für Jungen gab es seit Längerem neben den Gymnasien auch Realgymnasien und Oberrealschulen. Sie alle schlossen mit dem Abitur ab, das zu einem Hochschulstudium berechtigte. Diese Schulformen unterschieden sich nur darin, ob der Fächerschwerpunkt im altsprachlichen, neusprachlichen oder naturwissenschaftlichen Bereich lag. Es galt: Je gymnasialer die Schule, desto angesehener die Ausbildung und desto schlechter das Englisch. Für die höhere Ausbildung der Mädchen gab es das Lyzeum, früher Höhere Töchterschule genannt, und das Oberlyzeum, früher Höheres Lehrerinnenseminar genannt. Der Abschluss war das Abitur, aber das Studium an einer deutschen Universität war für die Abiturientinnen nicht ohne Weiteres möglich. Sie mussten entweder im Ausland studieren oder eine zusätzliche Prüfung an einem deutschen Gymnasium für Knaben ablegen.

Die praktische Umsetzung der Gleichstellung scheiterte bislang im Wesentlichen an der geistigen Flexibilität der hierzu berufenen Ministerialbeamten und der pädagogischen Elite des Reiches. Zwar kannten diese Leute die Bedeutung der Wörter, die sie im neuen Schulgesetz fanden, und sie beherrschten die Grammatik, sie in sinnvoller Weise zu interpretieren. Indes hinderte sie ihr für naturgesetzlich angesehenes Weltbild daran, konsequente Folgerungen aus dem Gelesenen zu ziehen.

»Die Frau kann und soll im öffentlichen Leben die Gehilfin des Mannes, nie seine Herrin sein; bei uns in Deutschland geht es gegen die Manneswürde und Mannesehre, amtlich unter Frauen zu dienen«, fauchte Professor Manzei Gerlach an, als dieser sich erdreistet hatte zu fragen, warum eigentlich er, also ein Herr, und nicht eine Dame Direktor des Oberlyzeums sei, wo es doch um die Ausbildung von jungen Damen gehe.

Gerlach schaute den Direktor verdutzt an, Rosenbaum räusperte sich und der Direktor hüstelte ein wenig, als sei er um seines politisch nicht mehr korrekten Ausbruchs verlegen.

»Da haben Sie sicherlich recht«, sagte Rosenbaum. »Ich würde jetzt aber gerne auf Ihre Schülerin zu sprechen kommen.«

»Ich kenne diese Person gar nicht persönlich, und die Lehrkräfte sind heute nicht mehr im Haus. Sie müssten vorläufig mit der Hausdame des Pensionats sprechen.« Dann brüllte der Direktor ins Vorzimmer: »Fräulein Meyer!« Als Fräulein Meyer unterwürfig in der Tür erschien: »Führen Sie die Herren zu Fräulein Gosch-Fassbinder.« Und schließlich wieder an die Kriminalbeamten gerichtet: »Guten Tag, meine Herren. Unterrichten Sie mich, wenn Sie den Fall gelöst haben.«

»Sicher nicht«, murmelte Gerlach beim Hinausgehen und Rosenbaum nickte dem Direktor zum Abschied höflich zu.

Das Oberlyzeum teilte sich das Gebäude am Blocksberg, einem gelungenen Beispiel preußischer Kasernenarchitektur, mit dem Lyzeum I. Im hinteren Trakt des linken Flügels war für beide Lehranstalten ein Pensionat eingerichtet worden, allerdings mit deutlich begrenzter Kapazität. Nur Schülerinnen, die im Stadtgebiet keine Unterkunft bei Familienangehörigen finden konnten, hatten Aussicht, hier ein Bett zu bekommen.

Als sich Rosenbaum und Gerlach auf dem Weg zu Fräulein Gosch-Fassbinder über das Linoleum der gespenstisch leeren Korridore quietschten, überkam sie ein Hauch von Zucht und Paternalismus. Sie erwarteten eine strenge, altjüngferliche Gouvernante, deren Aufgabe es war, einen Ameisenhaufen von hübschen, koketten und unerschöpflich eingebildeten Gören zu disziplinieren. Dass Fräulein Gosch-Fassbinder dazu tatsächlich in der Lage war, erkannten sie auf den ersten Blick. Streng in einen Dutt mündendes Haar, im Gesicht ein eklatanter Mangel an Haut, der wie bei einem Dobermann jede Mimik verhinderte, und die Stimme wie eine Kreissäge.

»Ihr Name war Katharina von Lettow-Vorbeck«, sagte sie eher leise, wenig kreischend, aber scharf.

»Lettow-Vorbeck?« Rosenbaum kratzte sich über dem Ohr. »Habe ich schon mal irgendwo gehört.«

»Ihr Vater ist Paul von Lettow-Vorbeck.«

»Paul von … der Löwe von Afrika?«

Jeder kannte Generalmajor Paul von Lettow-Vorbeck. Er war Kommandeur der Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika gewesen. Mit Ausbruch des Krieges von jeglichem Kontakt zum Mutterland abgeschnitten kämpfte er mit seinen wenigen deutschen Offizieren und vielen einheimischen Askaris gewitzt, guerillaartig und zäh gegen einen zahlenmäßig vielfach überlegenen Gegner. So gelang es ihnen, feindliche Kräfte zu binden und damit die deutschen Truppen an den europäischen Fronten zu entlasten. Bis zum Schluss blieben sie trotz hoher Verluste unbesiegt und stellten den Kampf erst ein, als sie von dem Waffenstillstand in Europa hörten. Noch hatte man in Deutschland nur gerüchteweise von dem heroischen Kampf der Schutztruppe und ihres Kommandeurs gehört. Als aber nach dem Waffenstillstand alle Heldengeschichten bestätigt waren, erwuchs Lettow-Vorbeck zu einem Nationalhelden, zum Löwen von Afrika, und zog mit seinen Männern in einem berauschenden Triumphzug durch das Brandenburger Tor in Berlin ein, als wäre er Napoleon. Seine Geschichte war Balsam für die geschundene deutsche Seele und Nährboden für den Mythos des im Felde unbesiegten deutschen Soldaten. Dass auch sein Kampf von den erbärmlichen Grausamkeiten des Krieges geprägt war, wurde nicht zur Kenntnis genommen.

Rosenbaum machte sich nicht viel aus Kriegshelden, denn er machte sich nicht viel aus Krieg, jedenfalls nichts, was für Heldengeschichten taugte. Ein wenig beeindruckt war er jetzt doch, freilich ohne es sich anmerken zu lassen.

»Wissen Sie, warum Fräulein von Lettow-Vorbeck heute Nachmittag zum Kleinen Kiel gegangen war?«, fragte er.

Fräulein Gosch-Fassbinder wusste es nicht. Auch nicht, was Fräulein von Lettow-Vorbeck zuvor gemacht und was sei heute noch vorgehabt habe. Ebenso wenig, ob sie schwimmen gekonnt und was sie in ihrer Freizeit getrieben habe, nur dass sie durchschnittliche Schulleistungen und unterdurchschnittliche Disziplin erbracht habe.

»Hatte sie hier Freunde oder gar Feinde? Hat sie sich mit jemandem gestritten?«, wollte Rosenbaum wissen.

»Nun ja, ich kenne sie nicht so gut. Sie war erst einen Monat bei uns.« Die Hausdame räusperte sich. »Sie war sehr ichbezogen, wenn Sie verstehen, was ich meine.«

»Nein, verstehe ich nicht.«

»Am besten wird sein, Sie fragen ihre Zimmergenossin Fräulein Fährbach. Die Schülerinnen des Lyzeums teilen sich ein Zimmer zu viert oder zu sechst, die des Oberlyzeums zu zweit. Ich führe Sie hin.«

Wieder quietschte es durch den Korridor. Als sie vor Katharinas und Monas Zimmer standen, war es verschlossen. Fräulein Gosch-Fassbinder öffnete die Tür mit ihrem Generalschlüssel und ließ die beiden Kriminaler hinein.

»Fräulein Fährbach muss ausgegangen sein«, stellte sie fest.

Die Betten waren offensichtlich nicht gemacht, Hefte und Bücher lagen ungeordnet herum, teils sogar auf dem Fußboden. Verschämt hob die Hausdame einige auf, legte sie auf einen Tisch und merkte an, dass auch Fräulein Fährbach unterdurchschnittliche Disziplin zu zeigen pflege.

»Oder hat hier ein Streit stattgefunden?« Gerlach begutachtete das Bücherregal, dessen Kranzgesims an der vorderen rechten Ecke ein wenig ramponiert erschien.

»Nein, wieso Streit? Disziplin.«

»Sie legen viel Wert auf Disziplin, nicht wahr?«, stellte Rosenbaum fest.

»In dieser Anstalt werden die jungen Damen auf den Beruf der Lehrerin vorbereitet. Das erfordert Disziplin, damit Disziplin weitergegeben werden kann.«

»Dann hatte das Fräulein Lettow-Vorbeck also die Absicht, Lehrerin zu werden?«, wollte Gerlach wissen, während Rosenbaum noch darüber nachdachte, ob nicht ein Zirkelschluss vorlag.

»Die wenigsten unserer Absolventinnen werden später in diesem Beruf tätig sein.«

»Sondern?«

»Sie heiraten.«

Seit alters her bestand noch immer der Lehrerinnenzölibat. Eine Frau, die im öffentlichen Dienst Beschäftigung als Lehrerin finden wollte, durfte nicht verheiratet sein, trotz Weimarer Verfassung und SPD-Regierung. So war ein Lehrerinnenseminar nur eine verkappte Aufbewahrungsanstalt für höhere Töchter zur Überbrückung der Zeit bis zur Heirat. Nicht selten wurden nur diejenigen später Lehrerinnen, die zu wenig Haut im Gesicht hatten, um einen Mann erkennbar anzulächeln.

»Die Schülerinnen müssen sich abmelden, wenn sie das Haus nach sechs Uhr abends verlassen wollen«, sagte Fräulein Gosch-Fassbinder.

»Jetzt ist es halb acht«, stellte Gerlach fest.

»Mangelnde Disziplin, Herr Kommissar, mangelnde Disziplin. Man sieht ja, wohin das führt.«

Ein wenig mehr Mitgefühl hatte Rosenbaum erwartet, aber vielleicht fehlte auch etwas Haut am Herzen.

»Zeigte sich die Disziplinlosigkeit von Fräulein Lettow-Vorbeck und Fräulein Fährbach auch in anderen Dingen?«

»Fräulein Fährbach wollte sich zum Schülerinnenrat wählen lassen.«

Es könnte sein, dass sich ein Hauch von Ekel auf dem Gesicht der Hausdame zeigte. Es könnte aber auch Einbildung sein.

»Räte, Beiräte, das sind neumodische, undeutsche, revolutionäre Marotten. Was für eine Idee: Die Schüler sollen die Lehrer beraten?«

»Es soll wohl so eine Art Interessenvertretung sein …«, meinte Gerlach.

»Im Interesse unserer Schülerinnen liegt es, eine gute Ausbildung zu genießen. Und dazu müssen sie ihren Lehrern gehorchen und nicht sie beraten.«

Ein Kreischen, vom Korridor her, gerade als der Kommissar fragen wollte, welcher Schrank dem Opfer gehörte. Sie stürzten hinaus, die Hausdame voran. Eine Treppe tiefer saß ein blondes Fräulein auf einer Holzbank, schluchzte und kramte in ihrem Täschchen nach einem Taschentuch. Ein anderes Fräulein kniete vor ihr und tätschelte ihr Knie.

»Was ist da los?« Wie ein aufziehendes Unwetter stieg Fräulein Gosch-Fassbinder die Treppe hinunter, näherte sich in gemäßigtem Tempo dem blonden Fräulein, bedrohlich und unaufhaltsam.

»Ich habe ihr von Katharina erzählt«, sagte das kniende Fräulein und erhob sich, das blonde Fräulein erhob sich ebenfalls.

»Du hast dich nicht abgemeldet«, sagte die Hausdame zu der Blonden.

»Entschuldigung, Fräulein Gosch-Fassbinder. Das habe ich vergessen.«

»Wo bist du gewesen?«

»Bei meinem Verlobten. Er hat mir ein Kapitel seiner Dissertation in die Maschine diktiert.«

Maschineschreiben gehörte auf einem humanistischen Gymnasium für Jungen natürlich nicht zu den Unterrichtsfächern, wohl aber für Mädchen auf einem Oberlyzeum.

Der Kommissar ging auf das blonde Fräulein zu und stellte sich zwischen sie und die Hausdame, nicht ohne einen missbilligenden Blick hinter sich zu werfen.

»Ich bin Kriminalkommissar Rosenbaum. Sie sind Fräulein Fährbach?«

»Ja. Desdemona Fährbach, aber alle sagen Mona zu mir.«

Als Rosenbaum nach einem Ort fragte, an dem er sich ungestört mit Mona unterhalten könne, wies die Hausdame ihnen eine Tür, gleich neben der Holzbank. Dahinter lag eine kleine Kammer mit Stühlen, ein Warte- oder Pausenraum offenbar. Gerlach hinderte Fräulein Gosch-Fassbinder daran, ihnen zu folgen, indem er darum bat, die Personalunterlagen des Opfers einsehen zu dürfen.

Rosenbaum schloss die Tür, und Mona setzte sich auf die Vorderkante eines Stuhls, so, als wollte sie gar nicht sitzen, als wollte sie gleich wieder aufstehen oder aufspringen oder gar nicht da sein. Sie fragte, wie es passiert sei. Rosenbaum erzählte, was er wusste.

»Wann haben Sie Katharina zum letzten Mal gesehen?«, fragte er, als Mona sich ein wenig gefangen hatte.

»Am Nachmittag. Als ich ging.«

»Wann genau?«

»Um drei etwa.«

»Sie gingen dann direkt zu Ihrem Verlobten?«

»Ja. Ich habe die Straßenbahn genommen.«

»Wissen Sie, was Katharina danach vorhatte?«

»Nein.«

»Sie hat nichts gesagt?«

»Nein.«

»Haben Sie eine Vermutung, was sie am Kleinen Kiel gewollt haben könnte?«

»Vielleicht spazieren gehen?«

»Allein?«

»Ich weiß es nicht.«

»Wollte sie sich vielleicht mit jemandem treffen? Hatte sie Freunde oder Bekannte?«

»Nicht, dass ich wüsste.«

»Mitte März, trübes Wetter, kurz vor Sonnenuntergang, nicht direkt die Zeit für einen einsamen Spaziergang.«

»Ich weiß es doch nicht.«

»Waren Sie eng befreundet?«

»Eher nicht. Sie war auch noch nicht so lange hier.«

»Aber Sie teilten sich ein Zimmer.«

Monas Blick war nach unten gerichtet. In der Hand knüllte sie ihr Taschentuch.

»Sie hatten einen Streit, nicht wahr?«

Jetzt presste sie das Blut aus den Fingerspitzen.

»Sie hatten einen Streit. Worum ging es dabei?«

Es dauerte, bis Mona antwortete.

»Im Grunde um nichts. Es war belanglos.« Monas offensichtliche Erregung vertrug sich nicht mit der Belanglosigkeit ihrer Antwort.

»Worum also?«

»Sie hat sich ein Kleid von mir ausgeliehen, und als ich es zurückbekam, hatte es einen Riss.«

»Kann ich das Kleid mal sehen?«

»Ich habe es weggeworfen.«

»Wie sah es denn aus?«

»Blau. Mit kleinen weißen Blüten.«

Rosenbaum fixierte sie mit seinem Blick und Mona wich aus. Ihre Erregung wirkte auf ihn nicht wie Betroffenheit, eher wie Schuld.

»Ach bitte«, sagte sie, »kann ich gehen?«

»Ich muss die Sachen von Fräulein Lettow-Vorbeck durchsehen, bevor Sie in Ihr Zimmer gehen können.«

Mona nickte gefügig und stumm.

»Ach, fast vergessen.« Rosenbaum hob die Handtasche hoch, die bei der Toten gefunden worden war und die er die ganze Zeit in seinen Händen trug. »Fräulein von Lettow-Vorbeck hatte das bei sich. Mögen Sie einmal nachschauen, ob etwas fehlt?«

Mona nickte und griff nach der Tasche. Dann griff Rosenbaum nach Monas Arm. Hautabschürfungen und blaue Flecke verbargen sich unter dem Ärmel.

»Was ist das?«

Mona zog den Arm weg. »Ich bin gefallen. Vorhin. In der Straßenbahn. Sie bremste plötzlich.«

Rosenbaum reichte ihr die Handtasche. Sie öffnete sie, stöberte ein wenig, schob eine Puderdose und ein Pillendöschen zur Seite, inspizierte das Portemonnaie und eine Brieftasche. Dann stutzte sie und schaute den Kommissar ratlos an.

»Das Geld fehlt.«

»Welches Geld?«

»Ein Briefumschlag mit hundert Mark. Sie hat es erst gestern von ihren Eltern geschickt bekommen. Jeden Monat hundert Mark, damit sie auch mal ausgehen kann. Die Eltern wollten nicht, dass sie sich von Männern einladen lässt.«

»Hundert Mark? Ein enormes Taschengeld für ein achtzehnjähriges Fräulein.«

Mona nickte. Für sie dürfte es etwa der Betrag sein, von dem die ganze Familie eine Woche leben musste.

»Sind Sie sicher, dass sie den Umschlag in der Handtasche aufbewahrt hat?«

»Ich habe selbst gesehen, wie sie ihn hineinsteckte.«

»Könnte sie ihn vielleicht wieder herausgenommen haben?«

Mona schaute Rosenbaum weiter mit derselben Ratlosigkeit an. Dann stand sie auf, drückte ihm die Tasche in die Hand und rannte aus der Tür. Der Kommissar folgte. Sie huschte die Treppe hinauf in ihr Zimmer. Rosenbaum versuchte Schritt zu halten, schaffte allerdings nur eine Geschwindigkeit, die einem älteren, leicht übergewichtigen Mann gebührte. Als er das Zimmer betrat, hockte Mona vor Katharinas Nachttisch, das Türchen geöffnet, die Schublade durchsucht, und zuckte mit den Schultern.

»Das wäre der einzige Ort, wo es noch hätte sein können.«

*

Sergeant Hashim stand in einer Fernsprechkabine der Alten Station und starrte auf den Telefonapparat, der vor ihm an der Wand hing. Er hatte für neun Uhr ein Gespräch angemeldet, gleich würde es klingeln, das Fräulein würde ihn verbinden und er würde jeden Mut brauchen und sich mit aller Kraft zusammenreißen, um sinnhafte Worte zu formulieren. Er schaute zur Seite, durch die Glasscheibe auf den Fernmeldegast, der an seinem Schreibtisch geschäftig Formulare ausfüllte und keine Notiz von ihm nahm. Dann starrte er wieder auf den Telefonapparat, in dem Moment klingelte es.

»Guten Abend, Herr General.«

»Hast du was rausgefunden, Junge?«

Generalmajor von Lettow-Vorbeck grüßte ihn nie förmlich zurück. Das brauchte er auch nicht. Er machte es wett, indem er ihn »Junge« nannte. Trotz allem, was geschehen war, nannte er ihn noch immer so.

»Ich …«

»Jetzt rede schon. Warst du bei Levetzow?«

Konteradmiral Magnus von Levetzow war Kommandant der Marinestation Ostsee und als solcher militärisch verantwortlich für den Festungsbereich Kiel, ein strammer Monarchist und vielleicht Schlimmeres.

»Ja. Aber …«

»Und? Was ist seine Haltung?«

»Ich glaube, das Stationskommando wird loyal zur Admiralität stehen.«

»Und die Bevölkerung?«

»Das kann ich noch nicht sagen, Herr General. Ich muss Ihnen aber mitteilen …«

»Kiel ist die Stadt des Matrosenaufstandes, alles linke Gesellen. Bolschewisten sind das, die …«

»Herr General!« So hatte Hashim noch nie mit seinem Chef gesprochen. Und er hätte es niemals gewagt, wenn nicht das Unaussprechlichste hätte ausgesprochen werden müssen: »Sie ist tot, Herr General.«

*

Es brabbelte und es quiekte. Artikulierte Laute konnte es nicht. Es hieß David.

Rosenbaum hielt seinen Zeigefinger in die Wiege und gab ebenfalls Laute von sich, nur wenig artikulierter als die von David, der jetzt versuchte, nach dem Finger zu greifen.

Hedi Kuhfuß jaulte vor Vergnügen. »Er wird bald Papa zu Ihnen sagen, Chef.«

Zum ersten Mal an diesem Tag weitete sich Rosenbaums Mund zu einem Lächeln. Papa, das wäre möglich. Tatsächlich hatte Rosenbaum mit der Zeugung des Kindes aber nichts zu tun gehabt. Er war in seinem Leben nur einer Frau so nahegekommen, dass daraus Kinder hatten entstehen können, seiner Ehefrau. Ansonsten war er ausschließlich Männern vergleichbar nahegekommen, doch das war ein ganz anderes Thema.

Frau Kuhfuß – Hedis Mutter und Davids Oma – rief zum Essen. Rosenbaum war hier oft zum Essen eingeladen und, wie so oft, war er zu spät gekommen. Selten hatte er aber eine so gute Ausrede: Mord am Kleinen Kiel. Er hatte mit Gerlach begonnen, sämtliche Schülerinnen und, soweit erreichbar, das Lehrpersonal des Lyzeums zu befragen, doch niemand wusste etwas Erhellendes vorzubringen, und so entschloss sich der Kommissar, die restlichen Befragungen von seinem Assistenten allein durchführen zu lassen, um endlich der Einladung nachkommen zu können. Gerlach war damit einverstanden gewesen, er wusste, wie wichtig seinem Chef diese Einladungen waren, und er selbst hatte heute nichts mehr vorgehabt.

»War es überhaupt ein Mord?«, fragte Hedi, als sie in die Küche hinübergingen.

»Ich denke schon«, antwortete Rosenbaum und kräuselte die Stirn. »Die Abschürfungen, die Würgemale, das verschwundene Geld.«