Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Universitätsverlag Wagner

- Kategorie: Poesie und Drama

- Serie: Erinnerungen an Innsbruck

- Sprache: Deutsch

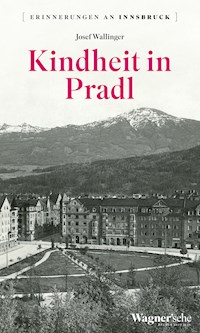

Eine Reise in die Vergangenheit Innsbrucks - lebendig in persönlichen Erinnerungen!Josef Wallinger nimmt die Leserinnen und Leser mit auf einen Streifzug durch das Pradl der sechziger und siebziger Jahre. Er teilt seine Erinnerungen an die Greißlerläden der Umgebung, in denen er mit seiner Mutter die täglichen Einkäufe erledigte, an das Schwimmbad, in dem er mit Freunden heiße Sommertage verbrachte, oder an das Tivoli-Stadion, Kultstätte legendärer Fußballspiele des FC Wacker Innsbruck. "Kindheit in Pradl" ist der erste Band der Reihe "Erinnerungen an Innsbruck", die sich mit der Vergangenheit Innsbrucks und seiner Viertel befasst. Andenken aus der Kindheit und Jugend gebürtiger Innsbruckerinnen und Innsbrucker sollen erzählt und historische Themen aufgearbeitet werden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 154

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ERINNERUNGEN AN INNSBRUCK

Band 1:

Josef Wallinger

Kindheit in Pradl

Für meinen Vater, der Pradl mit viel Leben erfüllte.

VORWORT

Spätestens seit Sigmund Freud gilt die Kindheit als die prägendste Phase im Leben eines Menschen, ob es sich nun um traumatische Erlebnisse oder aber auch um positive Erfahrungen handelt, sie wirken alle zusammen und formen den Charakter. Irgendwann einmal stellte sich bei mir das Bedürfnis ein, Pradl, den Stadtteil meiner Kindheit, in seiner ganzen Buntheit, Vielfalt und Liebenswürdigkeit in Form einer längeren Beschreibung wiederauferstehen zu lassen. Da meine Mutter immer noch in der Pradler Straße wohnt und auch meine Schwester mit ihrem 6-jährigen Sohn immer noch in diesem Stadtteil lebt, gab und gibt es genügend Anlässe, mich bei meinen Besuchen an vergangene Zeiten zu erinnern.

Warum aber ein solcher Text im Jahr 2017? Da gibt es wohl mehrere Gründe. Der erste davon ist, dass es großes Vergnügen bereitet, eine längere Zeitreise durch die Kindheit anzutreten, alte Stätten zu neuem Leben zu erwecken, schönen Erinnerungen nachzuhängen und an die Menschen zu denken, die damals im Mittelpunkt des eigenen Lebens standen. Für ein Kind bedeutet Leben in erster Linie das gemeinschaftliche Erleben in der Familie. Bei meiner Zeitreise fielen mir dazu immer wieder Erlebnisse ein, die ich mit meinen Eltern und Pradl verbinde und mir als Mosaiksteine für das Gesamtbild des Stadtteiles dienten.

Es ist nicht beabsichtigt, hier im Detail die Geschichte meiner Familie zu erzählen, ebenso wenig möchte ich aber meine Familie vollkommen aus dem Spiel lassen. Ich war Teil dieser Familie, und in den ersten achtzehn Jahren meines Lebens, die ich in Pradl verbrachte, versuchten wir gemeinsam, einigermaßen über die Runden zu kommen.

Ein weiteres Motiv für diesen Rückblick ist sicher die faszinierende Vielfalt, die Pradl damals bot und die, mit deutlichen Abstrichen wahrscheinlich, diesen Stadtteil sicherlich auch heute noch auszeichnet. Um die Unterschiede herauszustreichen, erschien es mir sinnvoll und auch erhellend, in einem etwas ausführlicheren Schlussteil – aus der Entfernung des gelegentlichen Besuchers – noch einen Blick auf das heutige Pradl zu werfen, um so interessante Veränderungen und deren mögliche Gründe sichtbar zu machen. In einem größeren Zusammenhang ergibt sich dadurch die Möglichkeit, anhand eines Stadtteils einer mittelgroßen Stadt wie Innsbruck zu erkennen, wie sehr sich das Leben in unserer westlich-industrialisierten Gesellschaft verändert hat. Ich darf Sie, geschätzte Leserinnen und Leser, aber nun bitten, mir auf meiner Zeitreise durch das Pradl der sechziger und siebziger Jahre zu folgen.

DIE PRADLER STRASSE ALS HERZSTÜCK DES STADTTEILS PRADL

Was die Hauptstadt für ein Land ist, ist die Hauptstraße für einen Stadtteil, nämlich ein Zentrum, in dem es die wichtigsten und meisten Einrichtungen gibt, die die Menschen für ihr tägliches Leben benötigen. Tatsächlich war die Pradler Straße das Herzstück, und die angrenzenden Straßen fungierten als Arterien, die die Bewohner mit Nahrung und allen anderen für das Leben notwendigen Gütern versorgte. Eine kurze Begehung der Pradler Straße in der Zeit meiner Kindheit von ca. 1960 bis zur Mitte der 1970er Jahre soll illustrieren, wie sich dort das Leben abspielte, welche Geschäfte, aber auch welche interessanten Charaktere es in dieser traditionsreichen Einkaufsstraße, im besten Sinne des Wortes, gab. Die Bedeutung der Hauptstraße wurde übrigens auch dadurch unterstrichen, dass das wichtigste Verkehrsmittel, die Straßenbahnlinie 3, durch den südlichen Teil der Pradler Straße führte.

Die Endstation der Linie 3 befand sich damals noch im Bereich Amraser Straße – Langstraße (Foto: Tiroler MuseumsBahnen).

Nehmen wir nun an, wir sitzen in der Straßenbahnlinie 3 und fahren, von der Amraser Straße kommend, in die Pradler Straße ein, so gab es dort auf der linken Seite, Richtung Westen, eine Filiale der Sparkasse Innsbruck. Dorthin konnten wir Kinder immer am 31. Oktober unsere Sparbüchsen bringen, die dann von einem Kassier entleert wurden. Nachdem die Groschen und Schillinge gezählt und ein, meist bescheidener, Gesamtbetrag ermittelt worden war, gab es dann zum Beispiel ein kleines Plüschtier oder jenes kleine Spielzeug mit dem bezeichnenden Namen „Sparefroh“ als Geschenk für den braven Sparer.

MÄRCHENSTUNDE BEI HERRN HANNIG

Ein paar Häuser weiter befand sich der Friseurladen von Herrn Hannig, auf den ich nun etwas näher eingehen möchte. Die Kinder wurden von ihren Eltern bei diesem sehr freundlichen älteren Herrn mit weißem, schütterem Haar, schon etwas lückenhaften Zähnen und einer dicken Hornbrille abgegeben und dann von diesem sogleich auf einen in der Mitte des Raumes befindlichen Drehsessel verfrachtet. Herr Hannig gab dem Sessel mit dem darauf sitzenden Kind einen kräftigen Dreh, so dass dieses nach oben geschraubt wurde, so lange, bis es die richtige Höhe hatte, um von Herrn Hannig frisiert zu werden. Einleitend hieß es, bei mir jedenfalls, stets: „Wir machen einen Fassonschnitt, gell, wie immer!“ Herr Hannig begutachtete einen dann genau, wobei seine Augen durch das dicke Brillenglas überdimensional groß wirkten. Schon begann er mit seinem Werkzeug, einer Schere, einige Luftschnitte zu machen, so als wollte er deren Funktionstüchtigkeit ausprobieren, um schließlich ans Werk zu gehen. Die meisten Kinder, so auch ich, waren wohl ziemlich aufgeregt, da sie ja doch, ohne ihre Eltern, mehr oder weniger dem Wohlwollen eines fast fremden Menschen ausgeliefert waren. Herr Hannig begann deshalb stets, sozusagen als vertrauensbildende Maßnahme, mit dem ersten Schnitt ein Märchen zu erzählen, um so die Aufmerksamkeit seiner kleinen Kunden auf einen Nebenschauplatz zu lenken, was es ihm leichter machte, seine Arbeit ohne irgendwelche Panikreaktionen seitens des kleinen Kunden zu erledigen. Bei jeder spannenden Wendung in der Geschichte hielt Herr Hannig kurz inne, blickte den fasziniert Lauschenden mit seinen durch die Brille vergrößerten Riesenaugen an und fragte zum Beispiel: „Na, wie wird das wohl ausgehen mit dem Schneewittchen“?, nur um dann, eifrig weitererzählend, seine eigentliche Arbeit fortzusetzen. Er hatte sich wohl meist Geschichten ausgesucht, die ungefähr so lange dauerten wie ein Haarschnitt. Als es dann hieß: „So, Ende gut, alles gut“, ging er auch schon und holte einen Handspiegel, um dem meist noch geistig in der Geschichte gefangenen Kind das Ergebnis seiner eigentlichen Tätigkeit – den angekündigten Fassonschnitt – zu präsentieren. Daraufhin gab er dem Stuhl wieder einen Dreh, diesmal in die andere Richtung, und das Abenteuer Haarschnitt bei Herrn Hannig war für diesmal beendet.

Irgendwann einmal, da war ich schon ein Jugendlicher, gab es plötzlich den Friseurladen nicht mehr. Herr Hannig war wohl gestorben, und viele Pradler Kinder trauerten aufrichtig um ihren liebevollen Märchenonkel.

FARBEN, TABAK UND ANDERE DÜFTE

Ziemlich genau gegenüber dem Friseurladen gab es eine Farbenhandlung namens Seidler & Franzel. Farben hatten damals ja noch eine Art Monopolstellung, was die Gestaltung der Wohnungswände betraf, aber nicht mehr lange, denn bald wurde die Tapete mit ihren attraktiven Mustern und Motiven als weniger aufwändige Alternative entdeckt. Mein Bruder Walter wählte nicht zuletzt wegen dieses Trends den Beruf des Tapezierers und Raumausstatters.

Wenn man nun mit der „Dreier“, so der Name der Straßenbahnlinie im Volksmund, eine Station weiterfuhr, passierte man bald die Gumppstraße. Genau an diesem Punkt befand sich am Eck die Trafik „Wieser“, der Dreh- und Angelpunkt aller Raucher und Zeitungsleser der Gegend. Mir war die Trafik bestens bekannt, musste ich doch immer wieder meinem Vater Zigaretten der Marke „Austria 3“ besorgen, die übrigens, wie die Straßenbahn, auch „Dreier“ genannt wurden. Was speziell diese Zigarettensorte für eine eher kleine Wohnung an Luftverpestung bedeutete, lässt sich schwer in Worte fassen. Somit war es wie eine kleine Erlösung, als mein Vater die Dreier nach vielen Jahren durch den „Mercedes unter den Zigaretten“, die um einiges teurere Marlboro, ersetzte. Natürlich ging das sehr zulasten unseres knappen Familienbudgets, aber meine Mutter und ich nahmen diese finanzielle Einschränkung zugunsten einer verminderten Geruchsbelastung gerne in Kauf. Die Trafik war überhaupt ein wichtiges Geschäft, gab es dort doch Kuverts, Briefmarken, Zeitungen und diverse Zeitschriften. So zum Beispiel die Lieblingslektüre meiner Mutter, die „Neue Post“, durch welche auch ich Bekanntschaft mit so wichtigen Persönlichkeiten wie Fabiola, Soraya oder später dann mit Farah Dibha, der zweiten Ehefrau des Schahs von Persien, schloss. Auch die „Tiroler Tageszeitung“ kauften wir gelegentlich beim Wieser, die nicht nur zu Lektürezwecken, sondern auch als Klopapierersatz herhalten musste. Toilettenpapier galt damals, zumindest in unseren Kreisen, noch als Luxus, ebenso wie Papiertaschentücher. Damals gab es ja noch das viel umweltfreundlichere „Schneuztüchl“, im besten Fall sogar mit eingravierten Initialen des Besitzers.

Damit ist die Bedeutung der Tabaktrafik Wieser genügend gewürdigt. Bleibt noch nachzuliefern, dass deren Inhaber, Herr Wieser, ein sehr freundlicher, groß gewachsener Mann mit sonorer Stimme war, der, wohl aufgrund einer Kriegsverletzung, stark hinkte und zum Gehen einen Stock benutzte. Als Kriegsinvalider war er damals einer von vielen, die vom Staat mit Trafiken für ihre kriegsbedingte Behinderung entschädigt und so in ihrer Existenz unterstützt wurden.

Überquerte man nun die Gumppstraße, so befand sich gleich ums Eck die Parfümerie Zeghini, die von dem gleichnamigen Ehepaar geführt wurde. Das Ehepaar Zeghini fiel durch elegante Kleidung auf, und Frau Zeghini war eine attraktive Dame, die mit einem leicht asiatischen Einschlag ein bisschen an eine Geisha erinnerte. Inwieweit eine Parfümerie im Arbeiterbezirk Pradl eine solide Kundenbasis hatte, entzieht sich meiner Kenntnis; aber ein guter Duft ist sicherlich in allen Gesellschaftsschichten willkommen, und so gehörte auch diese Parfümerie zum festen Bestand an Geschäften dieses Stadtteils. Weniger betuchte Kunden wie meine Mutter begnügten sich eben mit einem etwas günstigeren Produkt wie dem Klassiker „Kölnisch Wasser“.

Die wichtige Kreuzung Pradler Straße – Gumppstraße mit der Trafik am Eck.

DIE PRADLER STRASSE ALS LEBENSMITTEL-PARADIES

Nun aber weiter auf der Pradler Straße (ostseitig). Genau gegenüber unseres Wohnhauses befand sich lange Zeit ein klassischer Feinkostladen, geführt von einer auffällig kleinen Inhaberin namens Burgi Pircher. Ich sehe sie immer noch bildhaft vor mir: Bei ihrem Gang hatte man den Eindruck, sie machte ihre mangelnde Körpergröße durch zahlreiche kleine, schnelle Schritte wett, wodurch sie besonders dynamisch wirkte. Sie hatte ihrem Haar eine pfiffig rötliche Färbung verpasst, ihr Gesicht war von kleinen, braunen Knopfaugen und einer Stupsnase gekennzeichnet, und ihr Mund wurde mit rotem Lippenstift besonders betont. Aus demselben drangen – dem schnellen Gang entsprechend – hastig hervorgesprudelte Worte in gehobener Stimmlage. Burgi Pirchers Feinkostladen machte einen etwas schmuddeligen Eindruck. Die meisten Lebensmittel, die über ihren Verkaufspudel gingen, waren oft nicht gerade die frischesten. Hinter der „Pudel“ gab es nur die Pächterin, Burgi Pircher, deren Gesprächigkeit meist eine lange Warteschlange verursachte. Das sind wohl die Gründe, warum zumindest meine Familie nicht zu den Stammkunden der quirligen Pächterin zählte.

Genau gegenüber befand sich ein weiterer Greißlerladen, und zwar jener des Herrn Licha, der es nicht nur deshalb verdient, näher beschrieben zu werden, weil sein Geschäft in meinem Wohnhaus, in der Pradler Straße 50, angesiedelt war, sondern auch wegen seiner Persönlichkeit.

Herr Licha war ein schon etwas älterer, eher klein gewachsener Mann mit dicker Hornbrille und Glatze. Ich glaube mich an mindestens einen prominent in seinem Mund platzierten Goldzahn zu erinnern, und seine Sprache verriet sehr deutlich, dass er aus dem Osten Österreichs stammte. Er trug einen braunen Geschäftsmantel, ein für diese Zeit typisches Kleidungsstück in der Lebensmittelbranche.

Für eine junge Familie wie die unsere war natürlich ein Lebensmittelgeschäft von großer Bedeutung, vor allem deshalb, weil wir von dort unsere Grundnahrungsmittel – Milch, Butter und Brot – bezogen. Und hier muss ich nun auf die Persönlichkeit von Herrn Licha zu sprechen kommen. In der Zeit, als mein Vater arbeitslos war und meine Eltern kein Geld für die für das Baby, also für meine Wenigkeit, benötigte Milch hatten, zeigte Herr Licha großes Verständnis, wenn meine Mutter wieder einmal zu ihm kam und ihn bat, den Rechnungsbetrag für die dringend benötigten Lebensmittel „anschreiben“ zu dürfen. Ohne die Großzügigkeit von Herrn Licha hätte ich wohl auf manche Milchration verzichten müssen, was, im Gegensatz zu heute, zeigt, dass die zu dieser Zeit noch übliche persönliche Bekanntschaft mit dem Geschäftsinhaber eine Art Gratiskredit ermöglichte, die einem in Notsituationen den Überlebenskampf erleichterte.

Im Laden von Herrn Licha gab es übrigens, einige Jahre später, einmal eine Verkäuferin namens Irene, die mir, obwohl ich damals noch ein Kind war, so gut gefiel, dass man durchaus von einem ersten Anflug von Verliebtheit sprechen konnte. Wenn sie nach Geschäftsschluss den Laden verließ, schob sich im ersten Stock der Vorhang zur Seite, und ein kleiner Junge, der gerade eben groß genug war, um alleine hinausschauen zu können, verfolgte aufmerksam jeden Schritt der Verkäuferin Irene, wenn diese sich vom Geschäft zur nahe gelegenen Haltestelle aufmachte.

Bleiben wir nun aber gleich in jenem Wohnhaus, in dessen Parterre sich auch die Lebensmittelhandlung des Herrn Licha befand.

Die Pradler Str. 50, Frau Dampf, meine Mutter, winkend am Fenster

DAS HAUS, IN DEM ICH AUFWUCHS: DIE PRADLER STRASSE 50

Das Wohnhaus, in dem ich aufwuchs, ist das erste nach Überqueren der Gumppstraße. Lange vor meiner Geburt wurde leider ein Häuserblock der Gumppstraße direkt an die Südseite des Hauses in der Pradler Straße angebaut, was zur Folge hatte, dass die straßenseitigen Wohnungen in unserem Haus das Küchenfenster verloren und die Küchen somit über Nacht zu kleinen, auch tagsüber dunklen Räumen ohne Lüftungsmöglichkeit abgewertet wurden. Meine Mutter litt sehr stark darunter während der gesamten Zeit, die sie in dieser Küche zubrachte. Das mit Ziegeln zugemauerte Fenster war noch lange Zeit zu sehen, wurde dann aber irgendwann einmal mit Holz verkleidet und zu einem Regal umgewidmet.

Eine Tafel am Eingang zu unserem Haus wies darauf hin, dass es nach den Zerstörungen im Krieg unter Bundeskanzler Raab wieder aufgebaut worden war. Es handelt sich um ein fünfstöckiges Gebäude mit jeweils einer Wohnung auf der Straßenseite, mit einem Erker als Attraktion und einer Wohnung mit Balkon auf der Gartenseite. In der Mitte der beiden Wohnungen befand sich das Klo, das sich die beiden Parteien teilen mussten, mit allen Unannehmlichkeiten, die damit verbunden waren. Wir befinden uns also jetzt im ersten Stock, in dem sich straßenseitig die Wohnung meiner Familie, der Familie Dampf, befand.

Herr Licha hatte über die Parterrewohnung Zugang zu seinem Geschäft, wo es auch noch ein gemeinsames Klo für ihn und seine Mitarbeiter gab, das allerdings mit der Familie L., deren Kleinwohnung im westlichen Teil lediglich aus einer relativ kleinen Wohnküche und einem dahinter liegenden Schlafzimmer bestand, geteilt werden musste. Frau L. war eine schlanke, großgewachsene Frau mit gelocktem Haar und einem ebenmäßigen Gesicht. Ihr Mann, einen guten Kopf kleiner als sie, hatte es schon aufgrund der Größenverhältnisse nicht leicht, seiner Frau Paroli zu bieten. Und so kam es manchmal vor, dass Herr L. an unsere Türe klopfte, um mit meinem Vater zu plaudern. Herein trat dabei ein, wie gesagt, extrem kleiner Mann, mit schwarzen, an den Kopf geklebten Haaren. Am eindringlichsten waren aber seine im Verhältnis zum Kopf riesig erscheinenden, hervortretenden braunen Augen, die seinen langsam gesetzten Worten zusätzlich Nachdruck verliehen. Dazu kam noch die gelbliche Färbung seiner Gesichtshaut, die auf größere gesundheitliche Probleme schließen ließ. Natürlich blickte er auch des Öfteren zu tief ins Glas, zum Beispiel im berüchtigten „Scharfen Eck“ und wird wohl auch nicht auf Samtpfoten heimgekehrt sein. Es ist also nicht verwunderlich, dass seine Frau manchmal heftig schimpfte, wenn ihr Toni wieder einmal spät und nicht mehr ganz nüchtern heimkam.

Gehen wir nun im Stiegenhaus weiter in den ersten Stock, so findet sich straßenseitig die Wohnung der Familie Dampf. Zuerst einmal ist durchaus von Interesse, wie mein Vater zu dieser Mieterschutz-Wohnung gekommen ist. Meine Großmutter war mit dem Berufskoch Josef Dampf verheiratet, der aus Pinkafeld im Burgenland, nahe der ungarischen Grenze, stammte. Mein Großvater, dem ich übrigens meinen Vornamen verdanke, hatte während der Zeit des Nationalsozialismus als Kantinenkoch in Maurach am Achensee gearbeitet, weshalb mein Vater auch in Eben, dem Nachbarort von Maurach, geboren wurde. Einige Zeit später betrieben meine Großeltern dann in der Pradler Straße eine Art privater Ausspeisung, zu der mittags immer mehrere Stammgäste kamen. Ich erinnere mich noch an den ausziehbaren Holztisch in unserem Wohnzimmer, der bis zu zehn Speisenden Platz bot. Jeden Mittag kochten meine Großeltern für private Gäste auf – und das in einer winzigen Küche mit nur einem kleinen Kaltwasser-Spülbecken und einem Klo, das auf dem Gang außerhalb der Wohnung gelegen war. Kochen und Bewirten schien nach meinen Großeltern dann auch die Berufung der Familie meines Onkels Franz zu werden.

Nachdem mein Großvater gestorben war, übernahm die Großmutter zusammen mit meinem Onkel den „Schwarzen Adler“ in Scharnitz, sodass die Wohnung in der Pradler Straße für meinen Vater und seine frisch angetraute Frau, meine Mutter Gertraud, frei wurde. Das war zweifellos ein Glücksfall, da der Mieterschutz die Miete auf ein wirklich sehr erträgliches Minimum reduzierte, was meinen Eltern ihre Existenz trotz des sehr geringen monatlichen Einkommens meines Vaters auf Jahrzehnte hin sicherte. Werfen wir nun aber einen Blick auf die Wohnung, die sich im selben Stock auf der Gartenseite befand.

Diese wurde bewohnt von Herrn und Frau S. Konrad S. war deutlich älter als seine Frau. Er war Schneidermeister im Ruhestand und bereits ziemlich gebrechlich. Ich erinnere mich daran, dass er einmal, nach einem Wutausbruch seiner cholerischen Ehefrau, im Zuge dessen sie ihn mit einem Besenstiel attackiert hatte, bei uns Zuflucht suchte und uns sein Leid über seine bösartige Ehefrau klagte. Kurze Zeit später verstarb Herr S., und wir teilten uns in Zukunft „nur“ mehr mit seiner Frau die Toilette, oder sagen wir besser das Klo, denn das Wort „Toilette“ würde wohl falsche Tatsachen vorspiegeln. Sich das WC mit einem wildfremden Menschen zu teilen, ist schon problematisch genug; wenn aber diese Person noch vom Schlage der Frau S. ist und ihr Nachbar mein – ebenfalls nicht ganz ausgeglichener – Vater, dann sind Konflikte, oder besser gesagt deftige Auseinandersetzungen, vorprogrammiert.