Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Silberburg

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Reinhard Kippling, Autor von 24-Stunden-Geschichten, hat ein Problem: Seitdem er seiner Ex-Geliebten und Noch-Vermieterin Gloria Bushoff einen Fehltritt mit deren Schwester gebeichtet hat, setzt Gloria alles daran, "Reiki" loszuwerden. Ein flammender Appell vor der zugestellten Verbindungstür zwischen beiden Wohnungen lässt jedoch bei Gloria das Eis schmelzen. Sie schiebt den Schrank zur Seite, der den Durchgang über ein Jahr blockiert hielt, und lässt sich auf ein gemeinsames Abendessen ein. Fast ist es wie früher. Doch mitten in der Nacht findet Reiki seine Gloria neben einem leeren Röhrchen Schlaftabletten liegend vor. Als der Notarzt und die Polizei anrücken, gerät Reiki in Verdacht. Eine tragikomische Odyssee durch eine bitterkalte Schneenacht beginnt, die bis zum Ende nur eine Wahrheit kennt: Nichts ist, wie es scheint …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 244

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

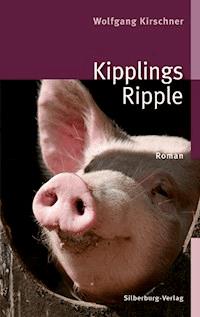

Wolfgang Kirschner

Kipplings Ripple

Wolfgang Kirschner

KipplingsRipple

Roman

Wolfgang Kirschner, gebürtiger Stuttgarter, ist seit vielen Jahren in Tübingen zu Hause, wo er Romane, Erzählungen und Kurzgeschichten schreibt – und nicht zuletzt die beliebten Kolumnen bei »Tübingen im Fokus«. »Kipplings Ripple« ist nach »Hölderlins Hund« sein zweiter Roman im Silberburg-Verlag.

Weitere Infos unter: www.wolfgang-kirschner.eu

1. Auflage 2014

© 2014 by Silberburg-Verlag GmbH,

Schönbuchstraße 48, D-72074 Tübingen.

Alle Rechte vorbehalten.

Umschlaggestaltung:

Christoph Wöhler, Tübingen.

Coverfoto: ©ra-photos – iStockphoto.

Lektorat: Michael Raffel, Tübingen.

Druck: Gulde-Druck, Tübingen.

Printed in Germany.

E-Book im EPUB-Format: ISBN 978-3-8425-1620-5

E-Book im PDF-Format: ISBN 978-3-8425-1621-2

Gedrucktes Buch: ISBN 978-3-8425-1315-0

Besuchen Sie uns im Internet

und entdecken Sie die Vielfalt

unseres Verlagsprogramms:

www.silberburg.de

Inhalt

Danksagung

Kapitel 1

Kapitel 2

Danksagung

Folgenden Mitwirkenden beim Zustandekommen dieses Romans gilt mein besonderer Dank:

Frau Gloria Bushoff und ihrer Schwester Biene, Reinhard Kippling (genannt Reiki), Karl Otto Blome, dem Ermittlerduo der Polizei sowie der Funkstreifenbesatzung Hölderle eins und zwo.

Ferner: Miroslav Lupo, El Americano, Frau Emma Bofinger, Schriftsteller Budenius, dem doppelgesichtigen Harry im Fischgrätmantel, dem namenlosen brutalen Taxifahrer, dem fidelen Berber Binnenalster.

Noch ferner: dem viel zu schnellen Telegrammboten, dem windigen schwäbischen Fensterputzer, der zickigen, weil gestressten Dame in der Notrufzentrale, der schreckhaften Blondine im Aufzug, der unbekannten Frau auf der Alleenbrücke – und nicht zuletzt Kater Boris.

Sollte ich weitere Figuren aus meinem Dichterhirn vergessen haben aufzuzählen, obwohl ich bemüht war, ihnen auf den folgenden Seiten Leben einzuhauchen, so tut es mir leid und ich gelobe, es bei künftigen Veröffentlichungen wahrscheinlich nicht besser zu machen.

Ein Ehemann muss den Seitensprung geheim halten,aber dass er nie einen getan hat, auch.Verfasser unbekannt

Junge Leute möchten treu sein und sind es nicht.Alte möchten untreu sein und können es nicht.Oscar Wilde

Kapitel 1

Wie fange ich an? Das ist eine wichtige Frage. Stellt doch angeblich gleich der erste Satz die Weichen dafür, ob Sie, lieber Leser, sich für oder gegen diese Geschichte entscheiden. Vielleicht so:

Es war an einem Freitagmorgen. Ich stand vorm Spiegel im Bad und erschrak, als würde ich mich zum ersten Mal sehen. Und dabei sah ich mich seit fast vier Jahrzehnten. Andererseits ist es nun mal eine Tatsache, dass jeder Tag seine ganz eigenen Überraschungen birgt.

»Junge, wie siehst du bloß aus?«, fragte ich mich. Ich fragte es halblaut, denn Selbstgespräche kamen mir in meinem Alter verdächtig vor. Und ich nannte mich meistens Junge. Das war Gewohnheit. Oder um ehrlich zu sein, das wohlmeinende Leugnen, dass ich älter wurde. Aber man sollte schon ehrlich sein, finde ich. Auch an einem Freitag sollte man ehrlich sein.

Zwei neue weißgraue Borsten in den schwarzen Augenbrauen fielen mir jetzt auf – zu meinem Leidwesen. Wie Gräten lugten sie hervor und stachen in mein empfindsames Gemüt. Diese Biester erkenne ich sofort, da bin ich ausgesprochen pingelig. Auch die Zehen eines beginnenden Krähenfußes hatte ich seit Wochen im Auge. Sie drückten sich täglich tiefer in meine Haut und stapften in meinem Gesicht herum wie Kinderfüße im Neuschnee. Aber es waren Krähenfüße. Hässliche, altmachende Krähenfüße. Ich habe Krähen noch nie leiden können, dieses rabenschwarze Pack! Nichts als Unheilsboten!

Mit beiden Händen schüttete ich mir kaltes Wasser ins Gesicht und fuhr mit den nassen Fingern durch meine dunkelblonden Haare, die als letztes dem Alterungsprozess trotzten. Schon als Kind hatte ich schütteres Haar gehabt, doch es war wenigstens auf dem Niveau von damals stehengeblieben. Bei Freunden sah es da um einiges deprimierender aus, das musste man sagen. Ich war froh, dass ich das sagen konnte. Und ich sagte es oft.

Danach zog ich mich an und stellte Kaffeewasser in meinem alten Elektrokocher auf, dessen Edelstahlglanz längst stumpf geworden war. Die Dusche fiel aus, weil es kein warmes Wasser gab. Das war nichts Ungewöhnliches. Meine Hausbesitzerin steckte dahinter, aber so etwas werden Sie noch öfters zu hören bekommen. Und da Sie es sowieso erfahren werden, will ich mich auch gleich vorstellen: Mein Name ist Kippling, Reinhard Kippling, genannt Reiki. Ich bin Ende dreißig, ledig (na ja, geschieden), konfessionslos, kinderlos, Gelegenheitsraucher (filterlos) und Schriftsteller. Ich schreibe alle Arten von Geschichten, am liebsten aber Fluchtgeschichten, 24-Stunden-Geschichten, Thriller- und Liebesgeschichten. Letztere mit Hang zum Happy End. Mein Metier ist die Nacht, also die dunkle Seite des Daseins. Allerdings mehr in einem romantischen Sinne, weniger aus Interesse am Abgründigen oder Obskuren. Ich liebe das Helle an der Nacht, den bestirnten Himmel, das Leuchten der Städte, den Glanz der Straßen nach einem Regenguss, das Mondlicht in den Augen einer Schönen vor dem ersten Kuss. Ich glaube an so praktische Dinge wie Parkbänke in lauen Frühlingsnächten, an die schicksalsträchtige Wirkung von Liebesschwüren in einer Vollmondsommernacht, an die Magie geflüsterter Worte in wolkenverhangener Dunkelheit. Das Problem dabei ist: Ich werde älter und schneller müde. Meine nächtlichen Eskapaden finden daher immer häufiger auf dem Papier statt. Dort aber umso wacher und mit allen Sinnen – zumindest solange das Kaffeepulver nicht ausgeht. Ansonsten schreibe ich alles, was der Markt hergibt. Und der gibt weit weniger her, als man so glaubt. Und mehr, als manchmal zu ertragen ist.

Am schwersten zu ertragen ist dabei die Tatsache, dass kaum ein Schriftsteller von seinen Buchveröffentlichungen leben kann. Deshalb schreibe ich hin und wieder Glossen für Zeitungen und Magazine, und wenn es ganz dünn kommt (das Honorar), unterrichte ich auch schon mal in den Bildungseinrichtungen der Stadt die zukünftigen Hungerleider der Zunft im Handwerk des Kreativen Schreibens. Doch zurück zum eigenen Plot.

Damals, als die Geschichte, um die es hier geht, sich ereignete, war ich noch etwas jünger, und die Krähenfüße befanden sich im Stadium zarter Zehenabdrücke, auch wenn sie mir wie die kolossalen Fußspuren eines Yeti vorkamen. Eine glatte Fehleinschätzung, wie ich heute weiß. Erschreckend, wie man in einem einzigen Jahr altern kann. Aber das nur nebenbei bemerkt.

Während das Kaffeewasser kochte, schlich ich mich auf Zehenspitzen an der Wohnungstür meiner Vermieterin vorbei, die Zeitung holen. Sie wohnte auf demselben Stock; wenn man herauskam, links von mir. Die weinroten Vorhänge hinter der Glastür bewegten sich nicht, sie schlief wohl noch. Also verhielt ich mich ruhig und versuchte, die knarrenden Holztreppen möglichst leise hinunterzuschleichen. Ich kannte jede einzelne Stufe mit ihrem individuellen Geräusch und wusste, wo sie ihren Knackpunkt hatte. Jahrelange Übung hatte mich zum Meister über zweiundzwanzig Holzstufen gemacht: acht vom ersten Stock bis runter zum Zwischengeschoss, wo der große Blumenkübel unter dem Fenster stand, und von da weitere acht bis runter zum Hochparterre mit den beiden anderen Wohnungen. Und schließlich noch mal sechs Stufen bis ganz hinunter zur Haustür, diesem geriffelten, honigfarbenen Glasungeheuer, das nur dann keine wehklagenden Laute von sich gab, wenn man es sachte anhob. Auch Türen wollen respektiert werden. Das hatte ich im Laufe der Jahre gelernt. Und ich finde das durchaus plausibel.

Gleich links neben der Haustür waren die Briefkästen angebracht. Vier Stück ganz genau. Meiner, Herrn Blomes und Fräulein Wunders und, natürlich, direkt neben meinem, der meiner Vermieterin: Frau Gloria Bushoff. So stand es tatsächlich darauf. Allen Ernstes. Sie hatte die »Frau« dazu geschrieben, als ob es darüber einen Zweifel geben könnte.

Ich selbst nannte sie Globus, was sie verständlicherweise überhaupt nicht mochte. Dafür konterte sie in aller Regel mit »Meister«, allerdings in einer sehr abschätzig gemeinten Art und Weise. Sie hätten die spöttische Form ihrer Lippen sehen müssen, wenn sie mich so nannte. Es war zweifellos eine sarkastische Anspielung auf meinen schöpferischen Beruf und auf mein Kürzel Reiki. Aber das war mir nun wirklich egal. Es gab andere Dinge, die mich mehr ärgerten.

Was ich schon vermutet hatte: die Zeitung steckte nicht im Kasten. Also war sie doch schon wach. Fraglos hatte sie die Zeitung herausgenommen, wie fast jeden Morgen übrigens. Irgendwann im Laufe des Tages lag sie dann vor meiner Tür (die Zeitung, nicht meine Vermieterin) – zerlesen, zerfleddert, die Seiten durcheinander und mit großen Kaffeeflecken und Marmeladeklecksen übersät. Wenn ich sie darauf ansprach, bestritt sie energisch, etwas damit zu tun zu haben. Doch war es mehr als auffällig, dass fast immer mehrere Wohnungsangebote dick angestrichen waren. Aber der Reihe nach, sonst bringe ich alles durcheinander.

Als ich wieder in meine Wohnung zurückschleichen wollte, stand sie auf einmal da, im Zwischengeschoss unter dem Fenster. Sie goss den Blumenkübel. Sie goss sehr häufig den Blumenkübel, wenn ich im Treppenhaus war. Manchmal bis zu viermal am Tag. Meistens stand sie mit der goldschimmernden Gießkanne über den rötlichen Tonkübel gebeugt da und streckte mir ihren Hintern entgegen. Weniger aus Verachtung allerdings oder weil sie mich in einer Art Rückschau an längst vergangene Tage voller sinnlicher Freuden erinnern wollte, nein, vielmehr um mir zu demonstrieren, dass nicht sie hinter mir her war, sondern umgekehrt. Aber das stimmte so natürlich nicht. Nicht mehr. Diese Zeiten waren vorbei. Leider.

Ich schloss die Haustür hinter mir, und sie drehte sich überrascht um. Wie immer gut gespielt, das musste ich zugeben.

»Gott, haben Sie mich erschreckt!«, heuchelte sie. »Müssen Sie sich immer so von hinten anschleichen?«

Sie kam hoch und fuhr sich in einer herausfordernden Pose mit der freien Hand durch die leuchtend blonden Haare. Wie eine kleine Treppenhaussonne stand sie da, hell und schön, aber alles andere als ungefährlich, denn ihr Blick war stechend und voller Verachtung. An ihrer Figur stachen vor allem die vollen Rundungen ins Auge, die jedoch keineswegs zu verachten waren.

Trotzdem, mich störte dieses Theater jedes Mal aufs Neue, also reagierte ich giftig und ein wenig zusammenhanglos: »Als ich zum Briefkasten ging, stand nur ein Kübel im Treppenhaus. Was kann ich dafür, wenn plötzlich zwei herumstehen?«

Ja, das war fies und albern, gebe ich zu, aber wenn man sich provoziert und gekränkt fühlt, ist das Mundwerk häufig schneller als der Verstand.

Sie stellte die kleine Messinggießkanne hart auf dem Fenstersims ab und stemmte die Arme wütend in die molligen Hüften. Ich wusste, dass sie mollig waren, auch wenn sie unter einem weiten, schneeweißen Strickpulli begraben lagen. Und wenn ich sie mir vorstellte, wurde mir automatisch weicher ums Herz.

»So so, der junge Mann ist heute beleidigend aufgelegt, was?«

Da hatte ich’s. Frauen haben ein enormes Talent, die Dinge auf den wunden Punkt zu bringen. Nicht so grob wie wir Männer, wie die Anspielung mit dem Kübel zum Beispiel, nein, viel feinsinniger, indirekter und treffender, aber gerade darum umso vernichtender. Natürlich waren ihr meine Krähenfüße aufgefallen, sie sah mich ja häufig genug.

Ich war es leid. Auseinandersetzungen dieser Art kosteten mich zu viel Energie, die ich für meine Arbeit dringender brauchte. Wortgefechte auf dem Papier ja, aber mit der Vermieterin, die einen loswerden wollte, besser nicht. Außerdem brachte es ohnehin nichts, das hatten wir oft genug durchgespielt. So oft, dass ich mich von Mal zu Mal mieser dabei gefühlt hatte. Und sie nicht minder, dessen war ich mir sicher. Also versuchte ich es auf die freundliche Tour, auch wenn die Chancen, dass es mehr brachte, weniger als gering waren.

»Komm Glori, gib mir die Zeitung. Dann verschwinde ich in meine Bude und lasse dich für den Rest des Tages in Frieden, einverstanden?«

Ach ja, ich duzte sie natürlich. Das war nur logisch. Schließlich hatte ich schon intimere Dinge mit ihr angestellt. Aber wie gesagt, immer der Reihe nach.

Sie reagierte, wie ich es befürchtet hatte. Ihre Augen begannen kampflustig zu funkeln, und ihre Stimme verwandelte sich in ein gefährliches Fauchen. »Ihre blöde Zeitung interessiert mich einen Sch…eibenkleister, wie oft soll ich das noch sagen?« Und wie üblich siezte sie mich hartnäckig weiter. »Wahrscheinlich haben Sie Ihre Rechnung nicht bezahlt, und deshalb wurden die Lieferungen eingestellt. So funktioniert das meistens, Meister Reiki. Und überhaupt, was heißt hier Ihre Bude?«

Ihr anschließendes spöttisches Grinsen sollte ihre Überlegenheit unterstreichen. Zu Recht, denn sie war mir überlegen: moralisch, rhetorisch, und, was ihre Position auf der Treppe betraf, um exakt drei Stufen. Dazu hielt sie jetzt ihre Arme vor der Brust verschränkt, als ob sie mir den Rückweg verwehren wollte. Den Weg zurück in meine Wohnung. Oder in frühere Zeiten. In Zeiten, da ihre Hügel meine Fantasie beflügelt und ihre Hüften mich bereitwillig abgefangen hatten. Weich und zuverlässig, in allen Schräglagen des Lebens. Bis zu jenem Tag, da ich den Bogen überspannt hatte und mich eben diese Hüften aus dem Bett stießen. Hart und unerbittlich diesmal. Aus dem Bett, das ich zuvor mit einer anderen geteilt hatte. Mit ihrer Schwester. Die alte Geschichte? Mag sein. Die menschlichen Dramen ähneln sich alle seit der Vertreibung aus dem Paradies.

»Na gut, Glori«, sagte ich, immer noch um Freundlichkeit bemüht, »vergiss das mit der Zeitung. Und gieße die Blumen nicht so oft, die haben schon richtige Wasserköpfe.«

Ich wollte an ihr vorbei, aber sie stellte sich mir in den Weg. »Wasserköpfe? Meister, meinen Sie nicht, dass Sie da etwas durcheinanderbringen?« Sie blickte meinen Kopf auffallend genau an und sagte dann weiter: »Whiskyköpfe, ja, das leuchtet mir ein, oder Weinköpfe, auch das, und neuerdings noch Krähenfußköpfe – aber Wasserköpfe, nein, ich glaube nicht, dass Sie da mitreden können, Meister. Trotz der Hässlichkeit eines solchen Kopfes setzt das nämlich eine gewisse Größe voraus, die Sie bestimmt nicht haben. Sie neigen eher zu einem Schrumpfkopf, wenn ich das mal so unverblümt sagen darf.«

»Schon gut, Glori«, antwortete ich müde, weil ich wusste, dass sie weiter streiten wollte. Sie war bestens aufgelegt dazu. Außerdem war sie mir, wie ich schon sagte, rhetorisch überlegen. Das hatte sie schließlich vier Jahre lang hier an der Uni studiert. »Lassen wir das, okay? Lassen wir es einfach sein. Du hast mit allem Recht, Glori? Ich widerspreche dir nicht. Ich sage zu allem ›Ja, Glori. Stimmt, Glori. Mach ich, Glori‹. Und du lässt mich dafür in Ruhe. Was hältst du davon?«

Eine Sekunde lang sahen mich ihre kindhaften blauen Augen weich und mitleidig an. Sie spürte meinen inneren Zustand, der mit dem Begriff müde eher milde umschrieben war. Aber dann schoss aus der Tiefe der alte Hass hervor, und ihr Blick wurde kalt, hart und unerbittlich.

»Einverstanden. Wann ziehen Sie aus?«

Du meine Güte, jetzt ging das wieder los. »Sobald ich etwas gefunden habe.«

»Das sagen Sie seit einem Jahr. Sie suchen doch gar nicht ernsthaft.«

»Doch, natürlich. Aber das ist nicht so einfach, wie du es dir vorstellst. Nicht in Tübingen. Zu deiner Information – auch wenn ich mich wiederhole: Wir haben hier Mietpreise wie in München, bald vielleicht sogar wie in London. Und bisher hatte ich nicht das Glück, ein komplettes Vierfamilienhaus zu erben.«

Den Zusatz »von einer alten verschrobenen Erbtante« vergaß ich absichtlich hinzuzufügen.

Sie stemmte die Arme abermals in die Hüften. »Meine privaten Vermögensverhältnisse lassen wir aus dem Spiel, mein Herr. Die Ihren interessieren mich schließlich auch nicht. Also, wann?«

»Herrgott noch mal, sobald ich etwas habe! Wie oft sollen wir das noch durchkauen? Und von wegen meine privaten Vermögensverhältnisse interessieren dich nicht. Es gab mal Zeiten, da haben dich meine Schecks sehr wohl interessiert. Weißt du noch, damals, als du frisch von der Uni kommend die Verlage nach einem Übersetzerjob abgeklappert hast?«

»Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.« Sie schaute nervös nach oben und unten, ob einer der anderen Mieter in Sicht war, aber die waren längst aus dem Haus. Außerdem wussten sie sowieso Bescheid. Gloria war viel zu laut gewesen, um unsere Affäre geheim halten zu können. Abgesehen davon hatte sie es damals auch gar nicht geheim halten wollen. Erst als die Sache mit Biene passiert war, ihrer Schwester, hatte sie ihre Beziehung zu mir verleugnet. Aber dazu kommen wir noch.

»Du weißt ganz genau, wovon ich spreche«, sagte ich. »Außerdem ist diese Siezerei albern, peinlich und unwürdig. Wir sind schließlich erwachsene Menschen, Globus.«

Oje, das hätte ich nicht sagen dürfen. Nun kam sie erst richtig in Rage.

»Unwürdig? Peinlich? Ich glaube, ich höre nicht recht. Was um alles in der Welt wollen SIE mir von Würde erzählen? Ausgerechnet Sie? Sie versoffenes Sexmonster! Sie abgetakelter Schreiberling! Sie jämmerlicher Mistkerl von einem Midlife-Mausler – ach, was sage ich? – Sie verkommenes, erbärmliches Motherfuckerfossil …«

Sie hatte wie ich eine Schwäche für amerikanische Thriller und dramatische Wortkombinationen.

»Sisterfucker, wenn schon!«, wandte ich ein.

Ein dummer Einwand. Sie schlug mir voll ins Gesicht, direkt unterhalb des linken Ohres. Eine etwas verunglückte Ohrfeige zwar, aber dafür eine deftige Klatsche mit der flachen Rechten. Mein Kopf dröhnte, und ich wurde leicht taub, aber ich hörte noch deutlich, wie sie ungläubig »WENN SCHON??« brüllte. Dann liefen ihr die Tränen übers Gesicht. Sie heulte Rotz und Wasser. Wie so oft, wenn sie die Beherrschung verlor. Und wie so oft machte ich den gleichen Fehler. Ich sagte: »Glori, es tut mir leid, ich wollte dich nicht kränken«, und versuchte sie an mich zu drücken, aber es war jedes Mal dasselbe. Sie ballte die Hände zu Fäusten, wurde starr und drohte mir wortlos, mich zu erschlagen. Oder mich in ihren Tränen zu ertränken. Ich konnte es mir aussuchen. Dann schrie sie: «Rühre mich nie wieder an, hörst du?! Nie wieder, du verdammter Mistkerl!«

Ihr Gesicht war verzerrt vor Zorn, die blauen kindhaften Augen wässrig und verzweifelt. Dann machte sie auf dem Absatz kehrt und verschwand in ihrer Wohnung. Kurze Zeit später hörte man etwas gegen die Wand fliegen und in tausend Stücke zerspringen. Dann noch etwas. Und noch etwas. Der Lärm war mit Sicherheit bis unters Dach zu hören. Aber beim nächsten Mal würde sie mich wieder siezen. Es war hoffnungslos. Es war deprimierend. Und eigentlich nicht zu glauben.

Ich ging ebenfalls in meine Wohnung zurück. Das Kaffeewasser war inzwischen verdunstet – die automatische Abschaltfunktion war defekt, welche Symbolik! – und die Küche lag tief im Nebel. Ich riss das Fenster auf und setzte neues Wasser auf. Was hätte ich sonst tun sollen? Ich wusste es nicht, ich hatte mir immer wieder den Kopf über alles zerbrochen, während sie nebenan ihr Geschirr gegen die Wand knallte.

Als ich beim Frühstück saß, hörte ich sie Möbel rücken. Wieder einmal. Sie schob etwas vor jene Tür, die mein Schlafzimmer mit ihrem Wohnzimmer verband. Diese Verbindungstür hatten wir extra eingerichtet, damals, in den Tagen unseres Verliebtseins. Unseres großen kindhaften blauäugigen Verliebtseins. Vielleicht klingt das jetzt borniert, aber es war ein Zugeständnis meinerseits gewesen, weil ich nicht mit Sack und Pack bei ihr einziehen wollte. Kurz nach meiner Scheidung wäre ich damit einfach überfordert gewesen. Aber inzwischen bereute ich meine Sturheit bitter. Ich fragte mich, was sie jetzt wieder vor die Tür schob, ihr halbes Mobiliar musste bereits davorstehen. Von meiner Seite aus stand übrigens nichts davor, aber ich erhoffte mir auch nichts mehr in dieser Richtung. Hm, das war jetzt vielleicht ein bisschen gelogen. Aber man sollte nicht lügen. Auch wenn es wahr ist, nicht. Sie verstehen, wie ich das meine.

Bis zur Mittagszeit hatte ich wenigstens noch so viel Ruhe, dass ich mit meinem neuen Roman drei Seiten weiterkam. Es war die Geschichte eines Journalisten, der mit seiner Vermieterin und immer noch schönen Ex-Geliebten im Clinch lag. Das war meine Art, die Dinge aufzuarbeiten. Und meine Art, mich zu entschuldigen, Rache zu nehmen, die Wahrheit zu sagen, Schicksal zu spielen, was weiß ich, die ganze Palette eben. In meinem Roman war ich übrigens wesentlich optimistischer als in der Realität. Im Moment hätte ich große Lust gehabt, die beiden Protagonisten wieder zusammenzuführen, aber nach dem Theater heute Morgen ließ ich mir Zeit damit. Sie sollte erst noch ein wenig ihr Fett abkriegen. In meinem Roman, versteht sich. Und nur dort.

Aber ich hatte die Rechnung ohne meine Wirtin gemacht. So leicht war sie nicht zu beeindrucken, schon gar nicht mit literarischen Mitteln. Dazu hatte sie selbst viel zu lange Literatur studiert und übersetzt.

Um kurz nach zwölf klingelte es Sturm. Ich erschrak heftig. Sturmklingeln hörte sich in meiner Wohnung immer so an, als ob einer mit dem Schlagbohrer die Tür öffnen wollte. Bevor ich aufstand, speicherte ich schnell noch das Geschriebene ab, denn manchmal drehte sie die Hauptsicherung heraus, wenn ich nicht gleich reagierte. Eine Zeitlang hatte ich die Klingel abgestellt, doch das hatte das Haus für kurzfristige »Stromausfälle« nur noch anfälliger gemacht. Etliche Texte waren mir dadurch verlorengegangen, aber leider konnte ich ihr nie etwas nachweisen, weil ich ein technischer Idiot bin. Und wenn ich es gekonnt hätte, hätte es auch nichts geändert. Die Texte waren weg, und ich blieb nun mal ein Idiot.

Vor der Tür stand ein Telegrammbote. Das war nicht minder idiotisch! Wer verschickte denn heute noch Telegramme, zumal diese seit einiger Zeit erst am nächsten Tag zugestellt werden? Frau Gloria Bushoff natürlich. Sie hätte tags zuvor zum Telefon greifen oder selber an der Tür klingeln können, aber das verbot ihr ihr Stolz. Außerdem wusste sie, dass ich mich darüber ärgerte, und ärgern konnte sie mich nicht genug.

»Bitte hier unterschreiben!«, sagte der Bote mit einem unterbezahlten Unterton.

Ich unterschrieb mit einem Seufzer.

»Schönen Tag noch«, grummelte er. Dann verschwand er mit Sprüngen wie ein liebestoller Geißbock im Frühling über die hellbraune Holztreppe in Richtung Straße hinunter. Und dabei hatten wir Anfang Oktober. Und Trinkgeld hatte ich ihm auch keines gegeben.

Im Telegramm stand nichts Wichtiges. Nur: »Hiermit kündige ich Ihnen die Wohnung zum 31.12. Gloria Bushoff.«

Klar, Kündigungen müssen schriftlich erfolgen, das wusste sie. Und garantiert wusste sie auch, dass ein Telegramm hierfür nicht ausreichte. Schon alleine wegen der fehlenden Unterschrift. Aber darum ging es ja auch nicht. Sie wollte mich ärgern und unter Druck setzen.

Ich legte das Telegramm auf den Stapel mit den anderen telegrafischen Kündigungen (neben den mit den Mieterhöhungen) und klopfte gegen die Wand nach nebenan. »Okay, hab’s registriert!«, rief ich hinüber.

Wieder flog etwas gegen die Wand und zerschellte.

Dann setzte ich mich an mein Notebook zurück und schrieb weiter. Es lief aber nicht so gut. Ich wusste, dass sie nicht lange Ruhe geben würde, und ich täuschte mich nicht.

So gegen eins – ich war gerade in der Küche und schmierte mir eine Scheibe Brot, während das Kaffeewasser durch den Filter tröpfelte – klingelte das Telefon. Ich rechnete zwar mit dem Anruf eines Verlegers, aber ich wusste, dass sie es war. Ich spürte es. Ich hatte noch immer sehr feine Antennen für diese Frau.

»Was gibt’s?«, fragte ich gleich in den Hörer, ohne mich namentlich zu melden.

»Morgen früh um sieben wird das Warmwasser abgestellt«, schnaubte sie in die Muschel. Sie kochte wegen irgendwas, wahrscheinlich weil ich nicht auf ihre Provokationen einging. »Für etwa zwei Stunden. Es ist meine Pflicht, meine Mieter darauf hinzuweisen. Der Monteur hat mir den Termin gerade mitgeteilt.«

»Das Warmwasser war doch heute Morgen auch schon abgestellt«, sagte ich missmutig. »Es war aber nirgends ein Monteur zu sehen.«

»Ein Defekt. Deshalb kommt er ja morgen früh.«

»Aha.«

»Jetzt weißt du’s.«

»Ja, danke.«

Pause.

»Noch was?«

»… deine Fenster!« Am Telefon duzte sie mich übrigens, wie Sie schon bemerkt haben.

»Was ist mit meinen Fenstern?«

»Sie sind schmutzig.«

»Na und. Ist doch meine Sache. Außerdem finde ich sie nicht wesentlich schmutziger als deine.« Seit der Sache mit Biene entdeckte sie ständig Schmutz bei mir.

»Das sind sie allemal. Außerdem bringt deine Dreckwohnung das ganze Haus in Verruf. Nachbarn haben mich schon angesprochen deswegen.«

Ich dachte, mich kneift der Psychiater. »Sag mal, Globus« – langsam wurde ich sauer – »hast du eigentlich ’nen Knall? Was soll der Blödsinn? Also wenn du nicht weißt, wie du deine Zeit totschlagen sollst, bitte sehr, deine Sache, aber ich habe Wichtigeres zu tun, als mich mit deinen neuesten Hausfrauenticks oder Vermieterallüren herumzuschlagen …«

Sie fiel mir, wie so oft, ins Wort. »Ich hab dich darauf aufmerksam gemacht. Die Konsequenzen hast du zu tragen, kapiert?« Klick. Sie legte einfach auf.

Diese Nervensäge. Vielleicht sollte ich wirklich ausziehen. In letzter Zeit drohte sie mir etwas zu oft mit Konsequenzen, die ich zu tragen hätte. Und sie versuchte auch immer häufiger, mir einige davon unterzujubeln. Aber ich mochte Gloria immer noch. Von Liebe wollte ich lieber nicht reden. Obwohl selbst davon sicher noch einiges mitschwang. Und nicht mal aus Schuldgefühlen, gewiss nicht, nein. Ich hatte damals ehrlich geglaubt, sie erwarte von mir etwas Ähnliches wie das, was sich zwischen Biene und mir dann tatsächlich abspielte. »Kümmere dich ein bisschen um sie, hörst du?«, hatte Glori mir damals eingeschärft, bevor sie zu diesem Wochenendseminar für literarische Übersetzungen abgereist war. »Sie hat viel durchgemacht in letzter Zeit. Außerdem mag sie dich. Wehe, sie beschwert sich, dass du sie vernachlässigt hast, wenn ich zurückkomme.«

Das hatte sie todernst gemeint. Auf meine Frage, was sie sich unter »kümmern« vorstelle, antwortete sie: »Was weiß ich. Nimm sie in den Arm, wenn sie weint. Tröste sie. Heitere sie auf, Mensch, dir wird doch was einfallen!« Dann hatte sie mir zugeblinzelt und war mit ihrem kleinen pinkfarbenen Reiseköfferchen aus dem Haus gerannt, weil unten ihr Taxi wartete.

Biene weinte natürlich die ganze Zeit über. Das komplette Wochenende. Ununterbrochen. Sie wohnte damals für einige Wochen bei Gloria. Ihr Mann hatte sie drei Monate zuvor wegen einer Jüngeren sitzen lassen. Die Jüngere war zweiundzwanzig, Biene siebenundzwanzig. Der Konkurrenzdruck wurde immer grotesker. Biene war (und ist) übrigens sehr hübsch – wie Gloria. Ich glaube, es liegt in der Familie. Sie war anschmiegsam, zart und schnell zu Tränen gerührt, immer schon, seit ich sie kannte. An jenem besagten Samstagabend kam sie dann plötzlich durch die Verbindungstür und heulte mir in die Tastatur, nachdem sie eine meiner Geschichten gelesen hatte. Es erinnere sie so an Tommie, schluchzte sie. Und tatsächlich hatte sie eine Story gelesen, die von einer Trennung handelte, weshalb ich mich prompt schuldig fühlte. Ich hätte ihr die Seiten nicht geben dürfen, nicht in ihrem damaligen Zustand. Und vielleicht wäre mir das auch früher klar gewesen, wenn ich selbst klarer gewesen wäre. Aus Frust, dass Gloria mich mal wieder alleine ließ an diesem Wochenende, hatte ich ein, zwei Glas zu viel getrunken. Ein, zwei Glas Whisky vor allem, eine kleine spezielle Vorliebe, die ich sozusagen aus meiner Studentenzeit in den Autorenalltag herübergerettet hatte. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, nur der Versuch, einiges verständlicher zu machen. Schließlich nahm ich alle Schuld für das, was kommen sollte, auf mich, und alles in allem tat ich das über ein Jahr lang. Wie gesagt, ich hätte Biene die Geschichte damals nicht zu lesen geben dürfen. Also musste ich sie auch trösten. Sie saß bereits auf meinem Schoß, gefährlich nah an der Tastatur meines Notebooks und an meinem vierten Glas Whisky, und als sie sich dann noch zum Display vorbeugte und mit tränenbrüchiger Stimme fragte: »Was schreibst du denn gerade?«, da musste ich sie dringend auf andere Gedanken bringen.

Also zog ich sie vorsichtig zu mir zurück, streichelte ihr über die langen seidig-blonden Haare, die nach Aprikosen-Shampoo mit Granatapfel und irgendwie auch nach Black Horse, meinem Schwäbischen Whisky aus dem Ammertal, rochen, und erzählte ihr leicht lallend, dass das mit Tommie sicher wieder in Ordnung käme. Aber im Trösten war ich nie besonders gut. Sie schrie verzweifelt auf, sog die Luft tief und blubbernd durch die verrotzte Nase und vergrub ihr Gesicht kopfschüttelnd in meine Halsnische. Nun roch ich ihr betörendes Parfüm, und mir wurde noch schummriger. Ich spürte ihren weichen anschmiegsamen Körper, ihre Rundungen, die sich mir mühelos anpassten, indem sie meinen zu jener Zeit leichten Bauchansatz spielerisch umflossen. Dann spürte ich die Folgen meiner erzwungenen Enthaltsamkeit wegen Glorias ständiger Seminare oder einer merkwürdigen, ganz plötzlich aufgetretenen Eierstockzyste und abermals die Wirkung des Ammertal-Whiskys. Schließlich spürte ich das weiche Bett unter uns. Als ich wieder zu mir kam, spürte ich nur noch das schlechte Gewissen.

Dieses verfluchte Gewissen, das mich dazu trieb, Gloria alles zu beichten. Und dieser dämliche Hang zur Ehrlichkeit, der sich mit meinem Gewissen schon immer und höchst bereitwillig zu einer unheiligen Selbstzerstörungsallianz verbunden hatte.

Biene stritt im Gegensatz zu mir alles ab, und Gloria war ihr auch nie böse. Zumindest nicht, soweit ich es mitbekommen habe. Sie glaubte uns beiden. Ich dagegen glaube, so etwas nennt man weibliche Logik. Jedenfalls verfolgte mich Gloria seit damals mit ihrem Hass und ihrer Verbitterung wegen des »Vertrauensbruchs«. Manchmal fragte ich mich, ob sie mich deshalb hasste, weil ich es ihr erzählt hatte. Meine Güte, wie kompliziert das Leben doch sein konnte, wenn man einfach nur ehrlich sein wollte.

Um drei musste ich die angekündigten »Konsequenzen« tragen. Ich tippte gerade den Schluss von Kapitel zwei in die Tasten, da holte mich ein quietschendes und schabendes Geräusch in die Wirklichkeit zurück. Als ich aufblickte, grüßte mich ein junger hagerer Kerl mit blauem Baseballkäppi und orangeroter Windjacke vor meinem Wohnzimmerfenster. Im ersten Stock! Er stand auf einer Aluleiter und wischte mit einem Gummischieber quer über die Scheibe, die er wohl schon vor Minuten eingeseift hatte.

Ich stand auf, ging hinüber und öffnete den linken Fensterflügel. »He, Sie, was soll das?«, rief ich zum rechten Flügel hinüber. »Ich habe keinen Fensterputzer bestellt. Ich mag die Scheiben getönt, ich habe empfindliche Augen. Also packen Sie Ihr Zeug ein und verschwinden Sie bitte!«

Er nickte verständnisvoll und sagte, ohne mich eines Blickes zu würdigen, im breitesten Schwäbisch: »Klar, Meischter, mach ich. Koi Sorg, bin eh glei fertig.«

Das mit dem Meister war sicher nur Zufall. Aber der Kerl selber war kein Zufall, da war ich mir sicher. Gloria steckte dahinter, dieses verrückte Weib!

»Wer hat Ihnen überhaupt den Auftrag dazu erteilt?«, wollte ich dennoch der Form halber wissen.

Er lächelte, was allerdings mehr einem Grinsen gleichkam. »Sie senn doch d’ Herr Kippling, oder?«

Ich nickte unwillig, aber er sah es nicht, weil er fein säuberlich den Dreck verschmierte.

»Also, dann wars Ihre Frau – d’ Frau Kippling. Sie hat mich scho vorgwarnt, dass Sie sicher motze däded, aber saget Se selbscht, siehts so net besser aus?«