Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Julia ist das einzige Kind von Vater und Mutter Klopps, einem betagten Ehepaar, das seine Tochter größtenteils sich selbst überlässt. Ihr Schicksal wird erzählt aus der Perspektive eines grübelnden Geistes – eine Stimme in Julias Ohr, ein Parasit, der an dem Mädchen haftet. Anfangs sind Julia und der Geist Komplizen, geheime Spielgefährten in einer Art Kinderehe. Doch alles ändert sich, als Julias Monatsblutung einsetzt. Der Teenager befreit sich immer mehr aus den Klauen des Geistes, der abwechselnd wie ein abgewiesener Liebhaber stöhnt, wie ein Kindermädchen züchtigt oder sich wie unzählige Mütter von Teenagern der Verzweiflung hingibt. Die Stimme kann nur zum Schweigen gebracht werden, indem Julia sich den Erwartungen der Gesellschaft unterwirft und ihr Begehren durch ein christliches Gefühl der Scham zügelt. »Die heilige Familie!«, jubelt die Stimme, nachdem Julia geheiratet hat und ihr bürgerliches Schicksal besiegelt scheint. Doch der Geist täuscht sich, wenn er glaubt, dass die neue Rolle als Frau und Mutter Julia in Schach halten wird. Klage um Julia ist eine düster-komische Geschichte des Erwachsenwerdens innerhalb der Zwänge des 20. Jahrhunderts. Ergänzt durch eine Auswahl albtraumhafter Kurzgeschichten bietet der Band einen tiefen Einblick in Susan Taubes' groteske Welt, die bis heute nichts an Originalität und Wirkmacht verloren hat.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 433

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Susan Taubes

Klage um Julia

und andere Geschichten

Aus dem Englischenvon Nadine Miller

Mit einem Vorwortvon Francesca Wade

Friedenauer Presse

Inhalt

Vorwort

Klage um Julia

Kurzgeschichten

Der Patient

Die Haie

Eine tödliche Krankheit

Dr. Rombachs Tochter

Medea

Osterbesuch

Die Goldkette

Schwan

Der letzte Tanz

Vorwort

Im September 1969 kehrte Susan Taubes nach Budapest zurück, in die Stadt, in der sie bis zu ihrem elften Lebensjahr gelebt hatte. Als sie vor dem Haus ihrer Kindheit stand, inmitten der Hektik des spätnachmittäglichen Berufsverkehrs – die Veranda voller bunter Blumen, die Büsche noch mit Beeren behangen, das schmiedeeiserne Tor verschlossen – überkam Taubes ein Gefühl von »Schönheit und Trauer, unerträglich«. Sie schrieb in ihr Tagebuch: »Unerträglich, dass ich hier stehe wie eine andere, der der Zugang zum Haus verwehrt ist; unerträglich, wieder hier zu stehen nach dreißig Jahren körperlosen, entwurzelten Umherziehens.« Mit den geisterhaften Überresten ihres früheren Ichs konfrontiert, fühlte sich Taubes genötigt, sich abzuwenden: »Eine eingefrorene Erinnerung taut nun plötzlich auf zu einem lebendigen, rasenden, verschlingenden Monster der Zeit.«

Taubes’ Erzählungen sind durchzogen von solchen Momenten des Desorientiertseins, ihre Figuren gefangen zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Fantasie und Wirklichkeit, Traum und Wachen. Von Kindheit an hatte Taubes »die alltägliche Annahme, dass der Mensch ein Selbst, eine Seele oder irgendeine Art von Kern besitzt, mit dem er geboren wird und den er von der Wiege bis zur Bahre mit sich trägt«, infrage gestellt. Nachdem sie in den prägenden jungen Jahren ihres Lebens von einem Land ins andere – und von einer Sprache in eine andere – umgesiedelt war, kam sie zu der Überzeugung, dass eine Person kein einheitliches Gebilde ist, sondern eine »flüchtige, sich verändernde Vielfalt«. Klage um Julia, ein außergewöhnlicher Roman, den Taubes beschreibt »als die Verblüffung eines Engels oder einfach nur eines erhabenen Bewusstseins, das in einer Frau verkörpert ist«, führt diesen Gedanken zu einem düster-komischen Extrem. Sein körperloser Erzähler, eine Art »himmlischer Funke«, der von sich selbst die Vorstellung eines »sehr dünnen Herrn in Schwarz mit einem Gehstock« hat, dessen Schicksal jedoch mit dem einer Frau namens Julia Klopps von Geburt an verwoben ist, versucht Julias Lebensgeschichte zu erzählen, in dem vergeblichen Bemühen, ihre gemeinsame und doch gespaltene Identität zu begreifen. Trotz seines privilegierten Blickwinkels – manchmal ist er an Julias Seite oder wacht von oben über sie, manchmal schleicht er in ihrem Körperinneren herum oder ist an ihrer Stirn angebracht »wie eine Grubenlampe« – ist sein Verständnis mangelhaft, seine Fähigkeit, ihre persönliche Geschichte zu rekonstruieren, fragwürdig: Ein Arbeitstitel für diesen Roman war Remembering Wrong (Falsches Erinnern).

Klage um Julia beginnt mit einem Schmerzensschrei, wie der eines betrogenen Liebhabers: Julia ist verschwunden, und der Erzähler ist, beinahe wortwörtlich, auseinandergerissen. Der »fürstliche Parasit«, der ihre Röcke anprobiert, während er dahinschwindet, muss sich der Frage stellen, die seine Schilderung ihrer schwierigen Kindheit, Jugend und ihres Erwachsenendaseins bestimmt: »Was war ich ohne sie?« Anfänglich erinnert die voyeuristische Faszination des Erzählers für Julias Körper, seine anzügliche Besorgnis angesichts ihrer aufkeimenden Sexualität und seine gleichzeitige Vergötterung von Julia als Jungfrau und Braut an Vladimir Nabokovs Humbert Humbert oder an den räuberischen Verfolger in Anna Kavans Eis. Der Erzähler betrachtet Julia als seine »Gefangene«, seine »Schöpfung«; abwechselnd spielt er ihren Vater, Ehemann und Zuhälter, während sie schwer fassbar bleibt, Gegenstand seiner Faszination, Missbilligung, Verwirrung und in zunehmendem Maße seines Neides.

Doch im Verlauf der Erzählung, da ihre Beziehung zueinander klarer wird, verändert sich auch die Dynamik derselben. Indem sie ihn verlässt, hat sich Julia ganz kühl aus seinen Fängen befreit und seinen Kontrollversuchen ein Ende gesetzt. »Ich bilde mir ein, Julia sei meine Marionette«, gibt er reuig zu, »dabei ist sie es, die mich an der Nase herumführt.« In der gnostischen Tradition war der Schöpfer des Universums ein potenziell böswilliger Demiurg, der einen »göttlichen Funken« in den Menschen gefangen hielt. Julias fehlendes Verständnis ihres wahren spirituellen Wesens versperrt ihr den Weg zur Selbsterkenntnis und verdammt sie – ebenso wie den körperlosen Geist – zum elenden Materialismus der irdischen Sphäre. Seine verzweifelten Versuche, sie zu retten, spiegeln die moralische Dringlichkeit wider, die viele Denker der Generation Taubes’ empfanden, nämlich die Heuchelei, den Konformismus und die Gewalttätigkeit der Nachkriegsjahre und der postnuklearen Welt zu überwinden und zu transzendieren. Doch wenn dieser Geist Julias ideales Ego darstellt – das vollkommene Ich, nach dem der Narzisst laut Freud strebt –, dann bedeutet seine Unfähigkeit, sie vor einem sinnlosen Leben bourgeoiser Frustration zu bewahren, ein vernichtendes Scheitern, das die oberflächliche Commedia dell’Arte des Romans unterminiert.

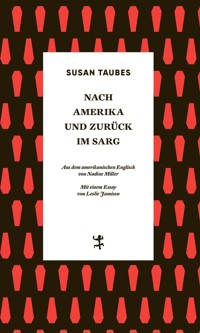

Wie Taubes’ bahnbrechender Roman Nach Amerika und zurück im Sarg (Originaltitel: Divorcing) stellt auch Klage um Julia die willkürlichen Kräfte dar, die die Ausrichtung eines Lebens bestimmen. Die vorherrschende Spannung des Romans besteht in dem Konflikt zwischen dem, was der Erzähler sich für Julia vorstellt – dass »sie dazu geschaffen [war], einem Mann zu gehören, ihn zu schmücken wie ein Juwel« –, und Julias eigenen Wünschen. Auch in den anderen Geschichten, die neben der Julia-Erzählung in diesem Band erscheinen, werden oft Frauen geschildert, die verzweifelt die ihnen zugeschriebenen Rollen ablehnen und sich in radikaler Weise neu zu definieren versuchen. Julias Unzufriedenheit in ihrer Ehe mit einem Mann, der gern ihre Muttermilch nuckelt und sich selbst als »arbeitssüchtig« bezeichnet, taucht in ähnlicher Form in der Erzählung »Die Goldkette« wieder auf, in Rosalies streitbarem Wunsch, von einem anderen als ihrem unfähigen Ehemann geschwängert zu werden, und in dem »Osterbesuch« – ein Kleinod, dessen schmerzliche Intensität im Widerspruch zu seinem Schockeffekt steht; unerlaubt Liebende schaffen sich einen Freiraum, um ihre Liebe zueinander zu bekennen und ihre Fantasien auszuleben, die weit entfernt sind von der stumpfsinnigen Schufterei ihres Alltags. In seinem Essay Jenseits des Lustprinzips (1920) formulierte Sigmund Freud die Idee, dass unser Leben von den konkurrierenden Triebkräften des Eros und des Thanatos beherrscht wird. Ob sie nun davon fantasieren, bei lebendigem Leib gefressen zu werden, um sich mit dem Geliebten im Bauch eines Raubvogels zu vereinen, ob sie in ihrem Hochzeitskleid mehrfachen Kindesmord begehen oder dem Tod persönlich ein Eheversprechen geben, Taubes’ Heldinnen veranschaulichen ihre eigene Überzeugung, die sie 1950 in einem Brief an ihren Ehemann zum Ausdruck brachte: dass die »menschlichen Leidenschaften abgründig dunkle Dinge sind«.

Wer das Buch Nach Amerika und zurück im Sarg gelesen hat, kennt den groben Umriss des Lebens von Susan Taubes, der sich fragmentarisch durch ihr Werk hindurchzieht. Sie wurde 1928 in Budapest geboren und zog 1939 mit ihrem Vater, Sandor Feldmann, dem Autor von an Freud orientierten Studien über Sexualpathologie, Manierismen und Nervenleiden, in die Vereinigten Staaten, während ihre Mutter mit ihrem neuen Mann in Ungarn zurückblieb. Verschiedene Geschichten Taubes’ handeln von abwesenden Müttern und Vätern, die herrische Psychoanalytiker sind: Dr. Rombach, der die Kälte seiner Tochter als Teenager auf »einen Kompensationsmechanismus zur Überwindung [ihrer] starken ödipalen Bindung an [ihn]« zurückführt, oder Dr. Sigismund in »Schwan«, der seine Patienten einen nach dem anderen in eine Anstalt einweist, weil er befürchtet, sie könnten seine Tochter verführen. Eine Sprache finden und zu schreiben beginnen ist in diesen Geschichten oft mit dem schwierigen Übergang zum Erwachsenendasein verbunden: Marianna Rombach, die »ganze Stunden damit verbringen kann, einfach nur im Wörterbuch zu blättern«, helfen die Worte, in der Realität verankert zu bleiben, während Griselda Sigismunds unheimliche Fiktionen – niedergeschrieben auf Papierfetzen, die sie vom Rezeptblock ihres Vaters abreißt – die unheimlichen Ereignisse vorausahnen, die später eintreten.

Simone Weil, ein Vorbild von Taubes, schrieb: »Verwurzelt zu sein ist vielleicht das wichtigste und am wenigsten anerkannte Bedürfnis der menschlichen Seele.« Taubes erlebte ihre »fortwährende Entfremdung« von dem Heim und der Familie ihrer Kindheit – viele ihrer jüdischen Verwandten überlebten den Krieg nicht – als »Unterernährung oder Nervenkrankheit«. Als Kind schrieb sie epische Gedichte auf Ungarisch, und später meinte sie, dass sie sich in der englischen Sprache nie wirklich beheimatet gefühlt habe. Diese Entfremdung wurde zum Hauptanliegen in ihrem Leben und Werk. Sie zeigt sich in ihrem akademischen Interesse am Atheismus, insbesondere in Weils tiefer religiöser Erfahrung der Gottesferne, in ihrer Weigerung, sich auf organisierte Religion einzulassen (trotz des frommgläubigen Judentums ihres Mannes behielt sie ihr Misstrauen gegenüber »jeglichem Massenglauben und jeglicher Tradition« und zog es vor, ihren »eigenen Altar zu bauen«), sowie in ihren fiktiven Erkundungen von Schwebezuständen, in denen die Zeit aufgehoben ist und eine märchenhafte Logik herrscht. Taubes bezeichnete den Surrealismus als »den wirklich realistischen Roman dieser Generation«. So wie Nach Amerika und zurück im Sarg zwischen Alltagsszenen, biografischer Erfahrung und Traumbildern hin und her schweift, so wechseln auch ihre Kurzgeschichten mit Vorliebe das Register und enden oft in halluzinatorischer Fragmentierung, die den Leser ohne alle Fixpunkte treiben lässt.

Später behauptete Taubes, sie habe »sporadisch, heimlich und mit schlechtem Gewissen« zu schreiben begonnen. Ihr Vater »betrachtete das Schreiben als eine Krankheit«, ihr Mann, der Philosoph Jacob Taubes, »missbilligte es aus religiösen Gründen«. Sie heiratete Jacob Taubes, als sie einundzwanzig war, und verbrachte die folgenden zehn Jahre pendelnd zwischen Europa und Amerika, arbeitete an einer Doktorarbeit in Philosophie und zog zwei Kinder auf. Ihr erster, unveröffentlicht gebliebener Roman, Downgoing (»Abwärts«), basiert auf der kurzen Zeit ihrer Brautwerbung und schildert die angespannten Verhandlungen eines jungen Paares über die Stellung der Religion in ihrer Ehe. Außerdem verfasste sie zwei Anthologien indianischer und afrikanischer Mythen und Volksmärchen, die auf ihre Arbeit als Kuratorin der Bush Collection religiöser Artefakte an der Columbia University zurückgingen. 1961, als sie allein in New York lebte und ihre Ehe in die Brüche ging, schloss sich Taubes einem Kreis von Autorinnen an, geleitet von ihrer engen Freundin Susan Sontag, die sie aus ihrer Zeit in Boston kannte, und der kubanischen Dramatikerin (und Sontags Geliebten) María Irene Fornés. Sie trafen sich regelmäßig in ihren verschiedenen Wohnungen, um sich über ihre laufenden Projekte auszutauschen. Diese Frauen waren die ersten, die Klage um Julia zu lesen bekamen, und ihr Zuspruch bekräftigte Taubes in ihrem Entschluss, ihren Job aufzugeben (sie unterrichtete damals Vergleichende Mythologie und Religion am Barnard College), sich neu zu orientieren und die Bedingungen zu schaffen, die ihr endlich ermöglichen würden, sich dem Schreiben zu widmen. Als sie von einem Agenten gebeten wurde, eine biografische Notiz zu ihrem Manuskript zu verfassen, zählte Taubes ihr Studium am Bryn Mawr College, in Genf, Paris, Jerusalem und Harvard auf, ihre Essays zu Genet, Heidegger und Camus, ihre Dissertation mit dem Titel »Der mystische Atheismus der Simone Weil« und ihre vier Jahre als Fakultätsmitglied an der Columbia University. Der letzte Satz lautet: »Verließ New York und meinen Mann, um mit meinen Kindern in Paris zu leben. Und zu schreiben.« Ein handschriftliches Postskriptum fügt noch hinzu: »Wahrscheinlich besser, meine akademische Karriere nicht zu betonen. Wie dem auch sei, sie ist vorbei.«

Ab Herbst 1962 setzte Taubes die Überarbeitung des Romans in Paris fort, wo sie den größten Teil der nächsten zwei Jahre verbrachte. Intensiv beschäftigte sie sich mit dem New Wave Cinema, elektronischer Musik und ihrem unersättlichen Lesehunger. »In New York bin ich ein Dreck, eine Außenseiterin«, schrieb sie an Jacob, aber »hier kann man seine Exzentrik kreativ kultivieren.« Ihre Versuche, einen Verlag für Klage um Julia zu finden, scheiterten: Éditions de Minuit boten an, eine französische Übersetzung zu veröffentlichen, veranlasst durch eine Empfehlung von Samuel Beckett, der sie als »zweifellos authentisches Talent« bezeichnete, aber die amerikanischen Verleger misstrauten der Sache, und der einzige Verlag, der Interesse bekundete, machte prompt dicht. »Es scheint, dass der zwar undefinierte, aber implizierte mitteleuropäische Schauplatz den Herausgebern unbehaglich ist«, schrieb sie frustriert an einen Freund. Während der Sechzigerjahre entdeckte Taubes ihr Interesse am Theater wieder, nahm Unterricht bei dem französischen Pantomimen Étienne Decroux und kollaborierte mit Joseph Chaikins avantgardistischem Open Theater. Sie beendete Klage um Julia, schrieb mehrere Kurzgeschichten und begann am Harvard Radcliffe Institute mit dem Roman Nach Amerika und zurück im Sarg, für den sie ein Stipendium erhielt, das speziell für Autorinnen gedacht war, deren Arbeit durch familiäre oder wirtschaftliche Zwänge behindert wurde. Unter ihren Bewerbungsunterlagen befindet sich ein Empfehlungsschreiben von Sontag, in dem sie Taubes als »eine äußerst begabte Schriftstellerin« bezeichnet und als »einen Menschen von außergewöhnlicher Tiefe und Ernsthaftigkeit … sie hat dringend Ermutigung nötig«. Taubes wurde am 6. November 1969, wenige Tage nach der Veröffentlichung von Nach Amerika und zurück im Sarg, tot aufgefunden. Einige Jahre später analysierte Sontag die letzten Monate von Taubes’ Leben in der Erzählung »Debriefing«, die von einer neurotischen Freundin handelt, die ihre Umgebung durch ihren Selbstmord schockiert und erzürnt. Ihr Name ist bezeichnenderweise Julia.

Obwohl Nach Amerika und zurück im Sarg Taubes’ offenkundig persönlichstes Werk ist, spielte Klage um Julia eine entscheidende Rolle in ihrer Entwicklung zur Schriftstellerin. Es war für sie eine Vorbereitung, um über ihre Kindheit zu schreiben, und sie kam dadurch auf den Gedanken, die Möglichkeit eines Ich-Erzählers zu erwägen (eine Notiz aus dem Jahr 1965 spielt mit der Idee eines Buches mit dem Titel »The Real Life of Susan Taubes by Julia Brody« [Das wahre Leben der Susan Taubes von Julia Brody]). Die überschwängliche Anerkennung, die Nach Amerika und zurück im Sarg bei der Neuauflage im Jahr 2020 erhielt – positive Vergleiche mit den besten Arbeiten von Ingeborg Bachmann, Elizabeth Hardwick und Renata Adler; Zuschreibung des Status einer Vorreiterin zeitgenössischer Autofiktion –, bezeugt, wie frisch ihr Schreiben heute noch wirkt. Diese Neuerscheinung fordert die Leser auf, tiefer in Taubes’ groteske Welten einzutauchen, in denen nichts ganz so ist, wie es scheint: Doppelgänger schießen wie Pilze aus dem Boden, ausgestopfte Tierköpfe schauen zu, wie Väter Plastikzigarren rauchen, und unter dem Kristalllüster wartet der Tod, »ein scheuer und sanfter Liebhaber«, im Begriff seine Maske zu lüften und seine Braut aufzufressen.

Francesca Wade

KLAGE UM JULIA

PROLOG

Sie ist fort. Julia hat mich verlassen. Ich glaube, diesmal für immer. Sie ging in aller Stille fort, im Schutz der Nacht. Nur so konnte sie gehen, ohne verfolgt zu werden. Ich stelle mir vor, wie sie in die Nacht hinausgeht, wie eine Kerze verlischt, vielleicht geht sie unter. Ich werde nie wissen, wohin, ich werde nie wissen, wann. Dies war einmal Julias Zimmer. Sie hat Röcke im Schrank hängen lassen, die vielen Röcke, die ich ihr gekauft habe: ausgestellte, plissierte, solche mit gewelltem Saum. Einen nach dem anderen probiere ich sie an. Manchmal ziehe ich mehrere Röcke übereinander an. Verschiedenfarbige Röcke, getränkt von ihrem Duft, von ihren Geheimnissen, Röcke bestickt mit Blumen und Schmetterlingen und kleinen Fischen, die durch das Seegras flitzen. Ihre Röcke bändigen und besänftigen mich. Sooft ich die Fenster einschlagen oder das Haus anstecken will, rascheln ihre Röcke an meinen Beinen und flehen mich an, es nicht zu tun. Unter ihren sanft wogenden Röcken bin ich geborgen, klein, nackt und gewaltbereit.

Ich bin am Dahinschwinden, ich verforme mich. Meine Knochen werden weich, als würde ich in einem großen Kessel ausgekocht, dann werden sie plötzlich brüchig. Soll sie doch in dem Maße zunehmen, in dem ich abnehme. Wir werden die Rollen tauschen, ich werde sie nicht mehr beherrschen, sie nicht mehr in meinen Fangnetzen einspinnen und sie nicht mehr wie eine Marionette baumeln lassen. Nein, ich bin alt und verdorrt, und sie soll meine frische Braut sein, sie soll mich wärmen wie die zwanzig Jungfrauen, die sich um den alten König Salomon scharten, oder ich werde ihr kleines Kind sein, ich will mich an ihre Röcke klammern, besser noch, mich darunter verstecken. Ja. Sie wird mich unter ihren Röcken verbergen, es macht ihr nichts aus, sie wird es gar nicht bemerken, sie ist ja gutmütig. Sie wird mich umschließen, ich werde in ihr verströmt, aufgelöst, abgeschafft sein.

Nein. Sie hat sie mitgenommen, die Röcke, die Perlen, die Fransenschals, alles. Dies ist nicht mehr Julias Zimmer.

Wie bin ich nur an sie gekommen? Was hatten wir miteinander zu tun? Sie war mir ein ständig nagender Schmerz. Meine Schande und meine Verzweiflung. Ich wollte Julia loswerden. Aber was war ich denn ohne sie? Ich würde etwas für Julia tun, ich würde aus ihr etwas machen müssen. Julia zu Julia machen. Und ehe ich mich’s versah, hatte ich schon alles auf Julia gesetzt.

Ich habe jahrelang an ihr gearbeitet, habe sie für eine Rolle ausgebildet, dann für eine andere. Die vielen Stunden, die wir Kleider anprobierten, mit verschiedenen Frisuren experimentierten. Manchmal frage ich mich, was wohl aus ihr geworden wäre, wenn ich sie sich selbst überlassen hätte. Ich versuche, mich daran zu erinnern, wie sie war, als ich sie traf, bevor ich sie ansprach, als sie noch Gott gehörte. Ach, jener gesegnete Zustand! Das Unglück unserer Begegnung, durch die ich mich ihres Daseins bemächtigte. Und doch waren all meine Mühen nur darauf ausgerichtet, sie für Gott vorzubereiten.

Warum wurde sie je mit mir verbunden – ach, elende Verderbtheit –, wenn nicht, damit ich sie zur Unschuld zurückführte?

Obwohl sie sich damit zufriedengab, von einem Augenblick zum nächsten zu leben, bangte ich ständig um ihr Seelenheil. Julia war das ganz egal. Während ihre Hände geschäftig Karotten schabten, Schuhbänder zuknüpften, die Wange oder den Schenkel des einen oder anderen streichelten, sang ihr Herz: Mein Reich komme sorglos auf den Strom der Zeit, oder: Alle Pein ist von gleichem Maße in des Herzens Kämmerlein.

Mir aber oblag die Sorge für ihre Seele. Wie soll sie am Tag des Jüngsten Gerichts gekleidet sein? Als Kind oder als Jungfrau? Falls als Geliebte, dann wessen? Tag des Jüngsten Gerichts! Wie süß der Klang dieser Worte. Oder zumindest klangen sie damals süß, als ich Julia für Gottes Wohnstatt herausputzte. Ich machte jeden Tag in Julias Leben zum Tag des Jüngsten Gerichts. Ich ließ sie vor Gottes Richtersitz treten wie andere Frauen vor den Spiegel treten. Eitelkeit war das.

Während der langen Phasen, in denen ich meine Arbeit aussetzte, gab ich sie auf, ließ sie los. Ich ließ sie ziehen. Ich folgte ihr, getrieben von der unmöglichen Leidenschaft, Julia so zu besitzen, wie sie vielleicht ohne mich war. Sie so wahrzunehmen, wie sie ist oder wirklich sein könnte, wäre sie nie von mir erblickt worden.

Julia soll in Gottes Händen liegen, sie soll ein Geschenk sein, so unentgeltlich wie eine Heuschrecke, mit so viel Daseinsberechtigung wie ein Grashalm. Doch was ist mit mir? Meine heimlichen Mühen? Meine hässlichen Intrigen? Wie soll ich ausgelöscht werden?

Keiner soll von mir wissen. Keiner soll ahnen, dass wir zusammenleben. Es soll ein Geheimnis bleiben zwischen Julia und mir, selbst Julia soll über unser Abkommen nicht unterrichtet sein.

Ich werde hinter Julia verborgen bleiben, unsichtbar wie der Künstler hinter seinem Werk, zumal meine Schöpfung nicht aus Holz oder Stein besteht, sondern aus einem lebendigen Wesen.

Ich werde unerkannt bleiben, damit allein Julia erkannt werde. Julia, die als kleines Kind zur Welt kam und den grünen Hang hinunterjagte. Julia, die den Mond anlachte, als sie sich mit ihrem Liebhaber im Gras niederlegte. Sie wird sich vor Gottes Richterthron zu verantworten haben, während ich mein Gesicht verhülle, metaphorisch gesprochen, denn ich habe ja gar kein Gesicht. Es ist Julias Gesicht, mit dem ich mich bedecke. Es ist Julias Gesicht, das angesichts des Todes entblößt werden wird, Julia soll es sein, die man kennt, an die man sich erinnert, die existieren soll. Bis ich sie vollständig und makellos hingestellt habe, bleibe ich ungesühnt.

Sie schläft, sie treibt dahin, sie ist abwesend. Sie ist gefangen. Von Vergangenheit und Zukunft zergliedert wird sie in den vielen Räumen der Zeit festgehalten. Ich werde andere benutzen, um sie zu erlösen, Menschen und Dinge, Liebhaber, Ehemann und Kinder. Davon hat sie sicher eine ganze Brut. Und weil so viel von ihr noch immer gefangen gehalten wird, werde ich dafür sorgen, dass sie noch mehr Liebhaber hat, um sie zu entdecken. Ich will sie öffnen lassen wie einen Fächer, aufdecken wie eine Spur, explodieren lassen wie einen Knallkörper. Auf keinen einzigen Teil von ihr werde ich verzichten. Ich werde nicht eher ruhen, bis sie so fest gebunden ist wie ein Pinselstrich an sein Pigment. Sobald ihr Bildnis vollendet ist, wird sie in die Leinwand eingehen.

Doch wie soll ich meine Rolle in dieser ernsten Farce auffassen? Soll ich vielleicht sagen, ich sei eine Art von Intelligenz? Zuweilen habe ich mir vorgestellt, ein himmlischer Funke zu sein. Ein gefallener Engel, wenn man so will; ohne jedoch auf weitere Einzelheiten einzugehen, woher gefallen, wie oder wieso, oder über die himmlische Heimat zu fabulieren, der ich ja noch angehören müsste. Denn wenn gefallen, so hat jener Sturz mein Erinnerungsvermögen völlig abgestumpft. Darum versuche ich, diesen mythologischen Sumpf zu umschiffen; also ein Funke, eine Mücke, ein herumgeisternder Gedankenfetzen, man nenne es wie man will, hineinversetzt – und jetzt suche ich nach der neutralsten Metapher –, obwohl es gelegentlich scheint, als sei dieses Bewusstsein gleich einem Nagel ins Fleisch getrieben worden, oder auch nur an der Stirn angebracht wie eine Grubenlampe, oder wie ein Samenkorn gepflanzt, um Wurzeln und Zweige zu treiben, ein Geschöpf innerhalb eines Geschöpfes, oder auf der Schulter hockend wie ein angeketteter Falke, nein, nicht das richtige Bild – belassen wir es darum bei hineinversetzt, hingestellt, stationiert in einem Körper, und ausgerechnet einem Frauenkörper, um den Skandal noch zu steigern; hohl und gähnend, eine dünne Trennwand aus lebender Membran, die mit der Wildnis in Verbindung steht, zu Mondgezeiten wieder ins Blutmeer getaucht. Meine Rolle wird im Laufe der Kämpfe zu Tage treten, indem ich ein Gegengewicht ausübe und die schmale Kante umklammere, während sie um mich herum tobt und schnappt und donnert wie ein wütiges Meer; indem ich bei klarem Verstand bleibe und jeden ertrotzten lichten Moment als gewonnene Schlacht werte. Ich werde die andere improvisieren, durch welche sie, die ewig Gleichbleibende, eben diese sein wird. Ich werde endlos variabel sein, werde gegensätzliche Rollen annehmen, und schließlich werde ich verschwinden und sie ihrem eigenen Schicksal überlassen, von dem nichts je bekannt werden wird.

Ich hatte das sonderbare Gefühl einer vollbrachten Leistung, wie ein japanischer Schauspieler, der seit frühester Kindheit dazu ausgebildet wurde, Frauenrollen zu spielen. Bei Julia habe ich mich immer wie ein Kinderschauspieler gefühlt, der eine weibliche Rolle spielt. War es, um anderen zu gefallen? Ich wollte natürlich einen Akt der Täuschung zuwege bringen. Aber nicht in erster Linie, um andere zu täuschen. Das war einfach eine Notwendigkeit. Ich musste eine Gestalt darstellen. Nein, ich wollte eine Frau spielen, es war mir ein Vergnügen. Meine Improvisationen waren am gewagtesten, wenn wir allein waren.

Der Umstand, dass Julia als Mädchen geboren wurde und dass ich ihrem Fleisch mein weibliches Phantom aufpfropfe, erfordert eine zusätzliche Raffinesse, da die Gefahr der Verwechslung größer ist. In meiner wollüstigen Faszination für die Sinnlichkeit der Frau hielt ich manchmal mitten im Akt der Vorspiegelung inne, um tatsächlich in die Julia aus Fleisch und Blut hineinzubeißen. In solchen Momenten scheint Julia von mir Besitz zu ergreifen, in mir auszubrechen. Aber ich bin mir nie ganz sicher, ob es Julia ist, die außer Kontrolle gerät, oder ob ich es bin. Kaum habe ich meine Illusion geschaffen, da will ich schon in der Realität schwelgen.

Manchmal verschwindet Julia ganz und gar. Ich zeige meine Fratze. Ja, was geschieht mit mir, hinter all den Julia-Masken? Ich wachse, fast als ob ich Form und Gestalt annähme. Ich spüre mein knochiges Gesäß, meine steifen Gelenke, den bitteren Geschmack in meinem Mund. In ihrem körperlichen Abbild wird Julia zu einem Halbschatten unzusammenhängender Empfindungen. Ich bin die Wirklichkeit und sie nur Schein. Julia ist eine Fälschung, die allein dem Publikum zuliebe entworfen wurde. Sie verlangten eine Show von uns. Ich lasse sie umherwirbeln wie eine Figur auf einer Spieldose. Eine sittsame Julia, eine verführerische Julia, eine mütterliche Julia. Es kommt der Moment des Ekels, in dem ich mich auf meine Spielpuppe stürze, und wenn ich lang genug auf ihr herumgetrampelt habe, gebe ich ihr einen Fußtritt, dass sie in die Ecke fliegt.

Wenn sie einfach nur ein Körper wäre und ich der Geist, wenn es doch nur so einfach wäre! Aber wir sind ein Gewirr aus verschiedenen Teilen, und zusammen ergeben wir nicht einmal eine Person. Irgendetwas fehlt. Oder vielleicht bin ich im Weg. Es sei denn, Julia ist daran schuld. Wiewohl ihr Mantel im Wind flattert, ist sie doch nie ganz wirklich gewesen. Aber ihr ist das egal. In meiner Wahrnehmung ist sie weniger eine Person als eine Ansammlung von Dingen, Orten und Jahreszeiten.

Wenn ich mich Julia einfach nur anschließen könnte, so wie sie ist in allem, was sie tut. Diese Julia und jene Julia sein. Julia hier, Julia dort. Julia jetzt, Julia damals. Es ist ganz einfach. Julia ist so einfach. Sie gibt sich heute Peter hin, so wie sie sich morgen Paul hingeben wird und wie sie sich gestern Bruno hingegeben hat. Sie ist einfach bei jedem Anlass eine andere Julia, oder vielleicht auch dieselbe Julia, was weiß ich, und Julia ist nachgiebig wie das Gras. Es mag zwar einfach sein, aber ist das nicht auch Wahnsinn? Könnte Julia ohne fremde Hilfe den Tag überstehen, ohne dass ich ihr alles einsagen, sie erinnern und für sie entscheiden müsste? Würde sie es überhaupt versuchen? Sich selbst überlassen, glaubt sie, sie sei auf Urlaub. Ich kann nicht einmal darauf vertrauen, dass sie ohne meinen Anstoß in der Früh aufsteht. Und selbst wenn sie es täte, wenn irgendein körperliches Bedürfnis oder die Verlockung eines Sonnentages sie schließlich veranlasste, ihr Bett zu verlassen, wüsste sie dann, was sie anfangen, wohin sie gehen sollte, oder würde sie die Stunden mit Nichtstun zubringen, mit ziellosem Umherwandern, auf nichts bedacht, von allem eingenommen, von Straßengeräuschen, von einem dumpfen Verlangen, von den Bodenfliesen im Bad, die sich zu verschiedenen Mustern anordnen. Oder schlimmer noch als nichts zu tun, irgendetwas Dummes unternehmen, mit irgendwem irgendwohin fahren, weil sie nicht Nein sagen kann. Oh, es ist schon eine fürchterliche Sache, Julia zu sein, sich Julia voll und ganz zu ergeben, etwas, vor dem ich mich selbst retten wollte, Julia retten, mich selbst retten, um Julia besser retten zu können.

Ich werde also davon ausgehen, dass wir zwei sind. Ich werde mich auf zwei beschränken, weil Julia unzählbar ist. Ich werde sie als eine Einheit betrachten. Denn ihr für jede Phase, jede Laune einen anderen Namen zu geben, sie zu einem Pantheon zu machen, hieße ja, ihr Dilemma zu lindern, wenn sie monströs wird.

Ich war es nicht, der ihr Haar über ihre Schultern wachsen ließ oder ihren Brüsten die richtige Form gab. Ich bin es nicht, der ihr die Stirn runzlig oder ihr Haar grau werden lässt oder ihr Herz zum Stillstand bringen wird. Wenn ihre Zeit gekommen ist, werde ich da sein, an ihrer Seite, aber ich werde respektvoll den Blick senken, ich werde nicht neugierig spähen. Vielleicht werden wir schnell miteinander untergehen, vereint im Ringen um den letzten Atemzug, ein Schrei, eine Not, mit der einigen Stimme des Fleisches schreiend, mit der wir auf die Welt gekommen sind. Doch wohin werde ich gehen? Julia wird es behaglich haben im Erdenstaub. Doch was wird aus mir? Sie werden mich nicht mit ihr gehen lassen, sie werden mich nicht einlassen.

Ich werde draußen vor der Wand einer Luftblase heulen. Ich werde mit meinen Fäusten auf ein Staubkorn eindreschen. Irgendwo anders. Nirgendwo. Außerhalb dieser Welt.

Wann hat es mit mir angefangen? Irgendwann muss es ja begonnen haben. Plötzlich befand ich mich mitten auf der Bühne. Nein, nicht in der Mitte. Ich wusste nicht, wo ich war. Sagen wir mal, mein Dilemma geht auf den Moment zurück, als ich anfing, in der ersten Person zu denken, das heißt, ernsthaft zu denken. Es begann als ein Experiment. Nehmen wir an, dass ich es bin, der spricht, schlug ich mir selbst vor, zerren wir den verborgenen Autor auf die Bühne, unfrisiert, in seinem Nachtgewand, und richten wir den Scheinwerfer auf ihn, wie er da blinzelt und stammelt und an seinem Bleistift kaut. Wir haben jetzt genug von den schneidigen, gestiefelten Schauspielern, den Königinnen, den Clowns, den historisch kostümierten Bühnenschönheiten. Wir werden ihm nicht gestatten, sich hinter seinen Geschöpfen zu verstecken, von nun an wird er sich selbst auf der Bühne zeigen müssen. Ich fordere dich heraus, ich befehle es dir, sagte ich, ohne darüber nachzudenken, auf wen sich die Pronomen Ich und Du beziehen, aber in der heimlichen Überzeugung, dass das Experiment sein Verderben, sein Ruin sein würde. Von nun an werde ich einfach sagen: mein Verderben. Ich werde es durchziehen, Ich zu sagen, um ein für alle Mal mit mir selbst fertig zu sein, das Ich loszuwerden.

Ich war dabei, als Julia geboren wurde, ich schwamm im opal-schimmernden Gallert ihres Auges. Was für einen Reim machte ich mir darauf? Nach dem endlosen nächtlichen Kampf, nach dem Blutbad, das heitere Krankenzimmer mit seinen tadellosen Wänden, Blumen, Grußkarten und dem roten, in Spitze gehüllten brüllenden Plagegeist. Ich drehte mein Gesicht zur Wand. Aber ich rekonstruiere aus Julias späterer Erfahrung. Der Augenblick ihrer Empfängnis ist unvorstellbar. Nein, ich habe ihn mir vorgestellt, und bei dem Gedanken wurde mir übel. Wäre nur der Priester, der ihr am Totenbett die letzte Salbung erteilen wird, bei ihrer Empfängnis zugegen gewesen. Oder hätte Gott es nie zugelassen. Nicht auf diese Weise. Besser, sie hätte nie das Licht dieser Welt erblickt, kein Fischnetz hätte sie je empor gehievt. Sie hätte sich weiterhin durch die dunklen Gewässer geschlängelt, ungesehen, unerkannt, in ihrem eigenen Element, die Dunkelheit vor sich hertreibend, spurlos ihr Pfad, lautlos, ungewusst und unwissend, sich von der Fülle des Meeres nährend, bis sie im Laufe der Zeit das Gewässer mit ihrem eigenen Verfall bereichert hätte.

Aber jetzt ist sie draußen, sie hat das Tageslicht erblickt. Es gibt kein Zurück.

Sprich nur von Julia. Wie soll ich von Julia sprechen? Habe ich nicht gesagt, dass ich es leid bin, dass ich genug habe von all diesen komplexen Anomalien, den Ichs, den beseelten Körpern, der verkörperten Seele. Nachdem ich die Idee der Person aufgegeben hatte, sollte ich die Namen der Götter, der Monster, Menschenfresser ohne Zahl wiederentdecken, die von nun an das menschliche Gesicht wie eine Gummimaske tragen würden. Der aus gefräßigen Ahnen bestehende Totempfahl würde ihr wahres Abbild sein. Ich werde dich aus deinen diversen Elementen zusammensetzen, aus Streichhölzern, getropftem Kerzenwachs, den rostigen Innereien von Heizkesseln, aus Pech, Möwenfedern und Fischgräten, die sich im Wind verfärben.

Ihr Leben hätte so rein und umhegt sein sollen wie ein Märchen. Da mir dies misslang, kann ich etwa sagen, an welchem Punkt die Handlung zu schwanken begann, sich zu trüben und in verschiedene Richtungen auseinanderzutreiben, und die Geschichte bis zu diesem Punkt erzählen – wenn sie bloß dort geendet hätte …

Ich versuche, sie mir vorzustellen. Julia, das Kind. Julia, die Frau. Wie hat sie diesen Sprung geschafft? Wo ist die Verbindung? Bin ich das Bindeglied? Ich? Habe ich sie damals verloren oder schon früher, in den Jahren, da wir zusammen auf dem Dachboden spielten und ich sie in Fabeln kleidete, habe ich das Kind Julia meinen Träumen geopfert? War sie da oder war ich allein auf dem Dachboden, allein wie ich es jetzt bin, immer allein?

Es hat nie eine Julia gegeben, nur die Erinnerung an sie. Nein, das werde ich nicht sagen. Ohne Julia hätte ich nicht weitergemacht. Julia, die aus dem Fenster hinaussah auf den grauenden Himmel. Sie schien mich überhaupt nicht zu bemerken, sie war in einer anderen Welt, in ihrer Welt der frischen Morgen. Das Geräusch ihrer Füße, wenn sie die Treppe hinunterlief, überzeugte mich, dass ich nichts war. Sie bindet sich ein Kopftuch um, und ich folge ihr hinaus in den nassen Morgen, folge ihr wie ein Kind, wie ein Liebhaber. Oder war auch das eine Fiktion?

Vergebens wende ich mich ihren verschiedenen Lebensphasen zu. Julia das Kind, das bereits die Spinne in sich barg. Dort, unbemerkt, hoch auf meinem Sitz zwischen ihren Augen oder im tiefsten Kern ihres Gehirns oder tiefer noch, in der geheimsten Kammer ihres Herzens, plagte ich mich heimlich ab, dort spann ich das Geflecht ihres Lebens. Ich oder ein anderes Ich. Mein Ahnen-, Großvater-Ich, alt, durchtrieben und bedrohlich. Da sie aber die Spinne nie gesehen hatte, argwöhnte sie etwas? Versuchte sie, sich die Spinne vorzustellen und sie mit den zartesten Beinchen zu versehen?

Ich werde es nie wissen. Ich war am Anfang nicht dabei. Das ist man nie, man muss es sich immer ausdenken. Deshalb muss es auch so viele unterschiedliche Berichte geben. Die Welt ruht auf dem Rücken einer Schildkröte. Das ergibt wenigstens einen Sinn. Oder sie wurde von einer einäugigen Eidechse ausgespien. Das ist noch besser.

Ihre Lebensgeschichte kann nicht erzählt werden. Sie würde es nicht zulassen. Ich auch nicht. Man stelle sich vor, Augustinus schriebe seine Bekenntnisse, wenn Gott ihn übergangen hätte. Wenn er den Moment der Gnade im Garten verpasst hätte, als Gott seine Seele so umwandelte, dass sich in einem einzigen Augenblick sein gesamtes Leben von seinem wahren Mittelpunkt, seinem wahren Anfang her neu entfaltete. Hätte dieses Leben auf dem Weg durch die Wüste sich selbst begreifen können? Hätte das Tappen im Dunkeln beschrieben werden können, bevor die Gottesgabe des Glaubens es rückwirkend rehabilitierte? Aber hätte er dann überhaupt ein Bekenntnis schreiben können? Es gäbe ja niemanden, dem er es hätte erzählen können, denn wer würde sich schon entblößen, seine geheimen Wunden offenbaren, es sei denn vor Gott, vom Gebet umhüllt? Und es gäbe auch keinen Erzähler, denn die Seele ist kein einheitliches Gefüge, es sei denn, das Abbild Gottes spiegelt sich in ihr.

Ich komme immer wieder auf die frühen Jahre zurück, als wäre der Schlüssel zu Julias Leben dort verborgen. Doch woher weiß ich, dass er mit ihren Spielsachen in den Truhen auf dem Dachboden vergraben ist und nicht bei den Toren des Klostergartens oder in den Zimmern, die sie als Ehefrau, Geliebte und Mutter bewohnte; oder wer weiß, ob der wahre Mittelpunkt ihres Lebens nicht in irgendeinem zukünftigen Ereignis verschlossen liegt, mit Menschen und Orten, die der Zukunft angehören, und allein die Zeit kann es offenbaren, und erst dann und nur dann kann ihre Lebensgeschichte erzählt werden.

In welcher Richtung auch immer der Mittelpunkt liegt, ich werde ihn unmöglich finden, wenn ich nicht weitergehe. Wenn ich ihn heute nicht finde, muss ich morgen wieder zurückgehen, und immer wieder zurückgehen, bis ich eines Tages vor der richtigen Tür stehe. Ständig vor- und zurückgehen, oder versuchen, stehen zu bleiben, denn jeder Schritt vorwärts vervielfältigt die Schritte, die hinter mir liegen und die ich werde zurückgehen müssen.

Ich, nicht Julia. Julia geht weiter, wohin der Weg sie auch führt, während ich Kreise ziehe. Sie ist nicht in meinem Netz gefangen. Sie ist anderswo. Sie läuft am Strand entlang oder durch die Felder oder die Straßen. Ich weiß nicht, wo. Sie ist nicht hier unten bei mir. Unten, wo sich nichts ändert. Ich nenne es unten, obwohl es auch dazwischen sein könnte, wenn es außerhalb der Welt liegt. Die Hölle ist nirgendwo. Ich werde es unten nennen, während Julia oben im Sonnenlicht spaziert. Ich sehe sie die Wiese überqueren, eine Kinderschar Hand in Hand hinter sich herziehend, sie ranken sich um sie wie eine Kette von Blumen, die sich öffnet und schließt. Das ist gelogen. Nein. Es könnte so sein. Ich weiß es nicht. Im Dunkeln versuche ich, mich an Julia zu erinnern.

ERSTER TEIL

1.

Habe ich um Julia zu viel Aufhebens gemacht? Wie konnte ich sie so ernst nehmen? Haben ihre Röcke, ihre Anmut, ihre sanfte Art mich nicht verdrossen? All dies Getue nur um ein Mädchen! Doch wie hätte ich beurteilen sollen, ob sie leicht oder ernst zu nehmen ist, wusste ich doch nicht, für wie lange, auf welche Art und zu welchem Zweck wir beide so eng verbunden waren. Habe ich mich lächerlich gemacht, indem ich ein frivoles Kind verherrlichte? Habe ich den Zyniker gespielt, als es um Heil oder Verderben ging? Aber ich ritt beide Pferde, das tragische und das komische. Ich habe sie abwechselnd verehrt und verspottet.

Wird man mir meine Hingabe an Julia zum Vorwurf machen? Ich, der ich nichts war, bin in Gestalt dieses Kindes zu Tage gebracht worden. Fleisch und Gebein! Ich hüpfte wie ein Totenschatten, wenn das Trankopfer von Blut in den Graben gegossen wird. Zum Menschen gemacht, damit sich auf meiner Stirn Augen auftun konnten, Augen, die offen sind für meine Sinnlichkeit, und noch dazu zur Frau, um alles umso mehr ans Fleischliche zu fesseln.

Darum musste es Julia sein. Julia, mein Ein und Alles. Ist das ganz sicher? Gab es niemanden vor Julia? Ich muss gestehen, dass mir das Konzept der Reinkarnation nie zusagte. Mir ist der Vorzug der orientalischen Doktrin durchaus bewusst: Sie ist weniger riskant, es wird nicht alles auf einen Wurf gesetzt. Ich gebe zu, dass es eine weise und beruhigende Doktrin ist, stufenweise einen sanften Hang emporzusteigen, anstatt dieses einmaligen steilen Anstiegs. Voranschreiten, zurückgleiten, es macht kaum etwas aus. Der Absturz ist nicht bodenlos oder endgültig. Eine vorübergehende Zurückstufung vom Vogel zum Fisch, schlimmstenfalls bis auf die unterste Sprosse der Leiter, man hat eine Ewigkeit zur Verfügung, um die höchste Stufe zu erklimmen. Woher habe ich nur diese Leidenschaft für das Einmalige? Für das Jetzt oder Nie in alle Ewigkeit? Es mag an meiner heftigen Natur liegen, an meiner Ungeduld, es ein für alle Mal hinter mich zu bringen. Denn ich zweifelte nie daran, dass es jetzt war oder nie. Diese Julia oder keine.

Sollte ich mich jedoch irren und tatsächlich eine frühere Existenz durchlebt haben, von der keine Spur geblieben ist, so vermute ich stark, dass ich in einem blassen Gelehrten, höchstwahrscheinlich einem grübelnden Seminaristen schwelte. Vielleicht erlangte ich sogar als ketzerischer Mönch einige Bedeutung. Dieser Gedanke sagt mir zu: Ja, zu jener Zeit war ich ein großes und schreckliches Gespenst und trieb ganze Klöster zur Verzweiflung, in den Wahnsinn, zu Exzessen der Selbstgeißelung, zum Libertinismus und zum Glaubensabfall. Und jetzt ist für mich die Zeit gekommen, in der ich meine Schuld sühnen muss. Was wäre plausibler, als dass man mich in Julias Körper gesteckt hat, um das Fleisch zu schmähen und zu meiner eigenen Besserung? Was immer ich an Frömmigkeit besitze, verdanke ich Julia. So erklärte sich auch meine große Sorge um ihr Seelenheil, warum die Klosterschule die natürliche Lösung zu sein schien und auch meine strengen Ansichten über die Ehe. Wer kann es sagen? Man hat mir in dieser Angelegenheit keinerlei Weisung gegeben.

Eins scheint jedoch sicher zu sein: Ich war nie zuvor in dem Körper einer Frau, sonst käme es mir nicht so neu und seltsam vor. Vielleicht war ich im Wind, ein Fluginsekt, ein Krabbelkäfer. Höchstwahrscheinlich eine Spinne. Nein, eine Mücke. Keinesfalls in einem Tier von nennenswerter Größe im Verhältnis zum Menschen, so viel steht fest. Die großen Säugetiere beeindrucken mich, aber ich habe nie eine Verwandtschaft mit ihnen empfunden. Nein, ich war winzig, ein bloßer Tupfen.

Aber das hilft mir jetzt mit Julia nicht weiter, und es ist ja Julia, die mir auferlegt worden ist. Die ich mir selbst auferlegt habe, wer will schon behaupten, es sei anders gewesen, ja, ich selbst, ganz allein, ohne Billigung der höheren Instanz, habe mich in meine selbsternannte Rolle gestürzt. Ich stemmte mich gegen die Leere und sprang in Julia hinein. Ganz so war es nicht. Man muss ja die Zeit und die Schwerkraft mit einbeziehen. Zu Beginn dieser ersten Szene wird das Licht abgeblendet, der Vorhang hebt sich, während die Bühne noch in Dunkelheit gehüllt ist. Erst gegen Ende des ersten Aktes oder zu Beginn des zweiten dämmerte es mir mit einem gewissen Unbehagen, dass hier ein Theaterstück im Gange war.

2.

War ich mir ihrer Existenz überhaupt bewusst? Verblasste Fotos von Kindern, die im Sandkasten hocken, über eine Schneewehe purzeln. Sie war dort unter den anderen. Ihre Anwesenheit muss mir peinlich gewesen sein, denn ich entsinne mich dunkel, dass ich versuchte, Julia zu ignorieren. Ich tat so, als kenne ich sie nicht. Wenn Julias Nase lief, machte ich mir nicht die Mühe, sie ihr abzuwischen. Ich schaute aus dem Fenster oder zum Himmel hinauf, wenn man von Julia sprach. Vielleicht hoffte ich, dass sie irgendwann verschwinden würde, wenn ich sie weiterhin nicht beachtete. Die Zeit verging, Julia blieb hartnäckig haften. Soll ich sagen, dass sie mich verführt hat? In mir Mitleid erregt hat? Oder dass ich mich durch ihre sture Anhänglichkeit geschmeichelt fühlte? Denn es kam die Zeit, da ich mich mit der Tatsache abfand, dass ich mit und durch Julia existierte, ihr auf seltsame Weise aufgepfropft war, sozusagen als ein Schmarotzer an Julia klebte.

Man wird sagen, dass ich versuchte, aus einer unangenehmen Situation das Beste zu machen und dabei zu weit gegangen bin. Zu der Zeit beanspruchte mich die Aufgabe, meinen neuen Verantwortungen gerecht zu werden, zu sehr, als dass ich die Absurdität meiner Situation hätte erkennen können. Ich wurde mit Julia zum Kind.

3.

Wie soll ich nur das Haus beschreiben, in dem wir unsere besten Jahre verbrachten? Von welchem Haus soll ich zuerst sprechen, vom dem, das ich für Julia baute, oder von dem anderen, dem Klopps-Haus, mit seinen seltsamen Bewohnern, die so unwahrscheinlich waren wie meine eigene Fabelwelt. Aber worauf zielt eine Beschreibung? Etwas von einer Tafel auf eine andere zu übertragen? Eine Substanz in eine andere zu verwandeln, so wie das Fleisch eines Kaninchens zum Fleisch einer Kobra wird? Oder gilt es, das Erlebte zu ergreifen, ja, es bei den Ohren zu packen und gehörig zu ohrfeigen?

All meine Versuche, den Haushalt der Klopps als ein zusammenhängendes Bild zu rekonstruieren, mit seiner räumlichen Aufteilung, seinem Tagesablauf, der Anzahl und dem Status der Personen, die ihm angehörten, sind gescheitert. Es ist hier nicht unbedingt die Erinnerung, die versagt. Nein, ich erinnere mich genau, dass mein damaliges Erleben des Haushalts der Klopps aus Eindrücken bestand, die so wenig logischen Zusammenhang hatten wie ein Traum. Ich muss daher darauf bestehen, dass die verschiedenen Facetten und Winkel des Klopps’schen Haushalts keinen einheitlichen Gegenstand bildeten, sei es aufgrund meiner verzerrten oder partiellen Wahrnehmung zu jener Zeit oder weil sie tatsächlich lückenhaft und widersprüchlich waren. Ich will beide Möglichkeiten zulassen: Fehler in der Wahrnehmung sowie Mängel in der Beschaffenheit der Dinge. Ich brauche nur einige der Unstimmigkeiten zu nennen, die mir damals zu schaffen machten.

Vom Garten aus gesehen war das Haus der Klopps in seiner Form und Größe klar einzuordnen: ein Bau aus gräulichem Gestein, drei Stockwerke hoch, der Haupteingang in der Mitte. Das oberste Stockwerk oder das Dachgeschoss verengte sich durch die Dachschräge. Wenn wir jedoch im Inneren des Hauses waren, hatte ich immer den Eindruck, es bestünde aus mehreren Flügeln, die durch gewundene Gänge verbunden waren. Es gab ganze Abschnitte mit Zimmern, die wir nie betraten. Wie war das möglich?

Hatte Julia ein Kindermädchen? Vielleicht sogar mehrere? Die Inkompetenz des Kindermädchens war ein ständiges Gesprächsthema bei den Klopps. Kindermädchen wurden dauernd entlassen oder sie gingen von allein ohne Kündigung. Feststeht jedoch, dass Julia, nachdem sie von einem der Bediensteten, manchmal vom Dienstmädchen, manchmal von der alten Köchin, manchmal von dem arthritischen Butler, angekleidet worden war, den ganzen Tag über sich selbst überlassen war.

Die genaue Lage des Klopps’schen Wohnzimmers bleibt ein Rätsel. Ich erinnere mich genau, dass es sich auf derselben Etage wie Julias Schlafzimmer befand. Und doch musste ich oft eine breite, geschwungene Marmortreppe hinuntersteigen, um dorthin zu gelangen.

Ich sah die Klopps immer nur im Wohnzimmer. Aber hielten sich die Klopps immer im Wohnzimmer auf? Oder waren wir zeitweise allein dort? Schwer zu sagen. Es gab Momente, in denen ich glaubte, wir wären allein. Es war so still und ruhig. Wir stahlen gläserne Kirschen aus einer Kristallschale, eine glänzende Schwanzfeder von einem ausgestopften Fasan. Keiner schien auf uns achtzugeben. Aber vielleicht täusche ich mich. Vater und Mutter Klopps konnten stundenlang in starrer Haltung verharren wie Wachspuppen, ungerührt von Julias Getrappel, unempfindlich gegen die unangenehmen Geräusche, die Julia verursachte, zum Beispiel wenn sie mit einem Stock den Metallrost der Heizung entlangfuhr. In diesem Stupor von Lähmung schienen sie ebenso zum Stillleben der Einrichtung zu gehören wie die ausgestopften Köpfe der Elche, Grizzlybären, Nashörner sowie die vollständigen Exemplare kleinerer Wildtiere, die längs der Wand aufgehängt waren und den Kaminsims schmückten. Ich erinnere mich, wie Julia ebenso fasziniert auf den ausgestopften Polarfuchs auf dem Klavier starrte wie auf die wabbelige Masse der Mutter Klopps, die auf dem Diwan in den Polstern lag, wobei sie sich gleichermaßen davor fürchtete, den einen wie die andere zu berühren. Im Laufe der Zeit fürchtete sie sich mehr, Letztere zu berühren, da sie gelernt hatte, dass diese manchmal ganz unversehens zum Leben erwachen und blinzeln konnte. Mutter Klopps wirkte aufgedunsen. Ihre natürliche schneckengraue Blässe wich bei ihren Asthmaanfällen in fortschreitenden Stadien des Erstickens einer rosa, violetten und blauen Färbung. Grauweißer Flaum bedeckte ihren großen Kopf und erstreckte sich, spärlicher werdend, über ihre Wangen, über ihre vielen Doppelkinne und über ihre wulstige Oberlippe. Sie hatte runde blaue Augen, einen runden Kopf, kleine runde Hände; aber das Rundeste an Mutter Klopps war ihr Lächeln. Wenn Mutter Klopps lächelte, bildeten ihre Lippen keinen Halbkreis, wie es bei den meisten Menschen der Fall ist, sondern sie wurden zu einem vollen Rund.

Vater Klopps’ Kiefer war in einem unbeweglichen, straffen Grinsen erstarrt oder war es ein Ausdruck, der zwischen einem Grinsen und einem Knurren lag, obwohl er womöglich gar keine Gemütsbewegung ausdrückte: die Lippen von den Zähnen zurückgezogen, die Zigarre zwischen zwei Zahnreihen geklemmt, die sich nie voneinander trennten, was die teilweise Unverständlichkeit seiner Sprache erklärte. Vater Klopps saß immer in einem Ledersessel und umklammerte ein Whiskeyglas in seinem steifen, ausgestreckten Arm. Seine blassen, glasigen, hervortretenden Augen blinzelten kaum jemals. Wenn Julia hereinkam und ihn so dasitzen sah, war es schwer zu sagen, ob er tot oder lebendig war, vor allem, wenn ihm seine Plastik-Ersatzzigarre im Mund steckte.

Vater Klopps und Mutter Klopps ähnelten einander in ihrem Aussehen, obwohl Vater Klopps hart, knorrig und knotig, Mutter Klopps hingegen weich, glatt und wabbelig war. Ihre glasigen blauen Augen hatten dieselbe Form und denselben Farbton, der sich nicht sehr von dem des ausgestopften Polarfuchses unterschied, wobei ihre Augen gelegentlich blinzelten. Auch ihre Zähne ähnelten sich, nur dass Vater Klopps’ Zähne eine Nuance brauner und länger waren und sein Grinsen in der Form eines Rechtecks erstarrt war, während Mutter Klopps’ Lächeln die Form eines Kreises hatte.

Sie hätten tatsächlich Bruder und Schwester sein können. Vielleicht waren sie das auch.

Schon bevor sie sich dieser Unterscheidungsmerkmale bewusst wurde, fiel es Julia nicht schwer, sie zu unterscheiden. Nicht, dass sie je das Bedürfnis hatte, sie auseinanderzuhalten. Das hatte sie nicht. Sie hielt sie tatsächlich oft für ein und dieselbe Person, und auch, nachdem sie erkannt hatte, dass es sich um zwei Personen handelte, sah sie Vater Klopps immer als eine Kopie von Mutter Klopps oder Mutter Klopps als eine Kopie von Vater Klopps, ziemlich wahllos. Aber nach einer Weile dämmerte ihr natürlich ein Unterschied zwischen den beiden: Während Mutter Klopps stets auf dem Diwan lag, saß Vater Klopps immer aufrecht, wobei ihn der tiefe Ledersessel am Kamin größtenteils verdeckte. Schließlich entwickelte Julia, wie die meisten Mädchen, eine besondere Zuneigung zu ihrem Vater. Vater Klopps hatte eine liebenswerte Schwäche: Er war kitzlig. Wenn Julia ihn mit einer Feder am Kinn kitzelte, zuckte sein Mund, und er wurde von kleinen Krämpfen geschüttelt, die einem Kichern ähnelten. Ich vermute, dass Julia ihren knorrigen, knotigen, borstig behaarten, nach Talkumpuder und Tabak riechenden Papa wirklich gern hatte. Aber dies ist, wie bereits bemerkt, bei weiblichen Kindern ganz natürlich. Wäre es andersherum gewesen, wenn Vater Klopps weich, fett und wabbelig gewesen wäre und Mutter Klopps hart, knorrig und knotig, hätte Julia dann noch immer ihren Papa ihrer Mama vorgezogen, oder hätte sie ihre Mama, die in dem Fall tatsächlich eher Papa-artig, also hart, knorrig und knotig war, nicht lieber gehabt als ihren Papa, der eher Mama-artig war?

Solche Fragen beschäftigten mich damals.

4.

Am Anfang liebte ich sie nicht, lange Zeit nicht. Sie passte mir überhaupt nicht, diese zappelige, sommersprossige, daumenlutschende, bettnässende Julia. Sie war zu pummelig und zu schroff für meinen Geschmack; schon als kleines Ding lungerte sie um die Gesinderäume herum und hielt Ausschau nach den Liebhabern der Dienstmädchen. Und wie leichtfertig sie sich in der Gegenwart irgendeines männlichen Wesens aufführte! Ich schämte mich für Julia.

Meine Situation schien anfangs fast aussichtslos. Julia war unbedacht, leichtgläubig, launisch, pervers; sie neigte zu anhaltenden Kicheranfällen und zu Tränenvergießen. Mal war sie ausgelassen, mal lustlos, je nach Laune. Sie nahm von jedem Fremden Bonbons an und wäre ihm bis ans Ende der Welt gefolgt, wenn er sie nur gewollt hätte.

Julias Erscheinung war für mich eine ständige Quelle der Irritation. In ihrem unförmigen weißen Pelzmäntelchen, mit ihrer Pelzmütze, den pelzgefütterten Stiefeln und den weißen Leggings, noch ergänzt durch einen kleinen Pelzmuff, fand ich sie besonders lächerlich. Sie erinnerte mich an einen Eisbären. Und wie albern sie aussah mit dieser großen weißen Schleife, die man ihr seitlich ins Haar gesteckt hatte. Wie oft habe ich diese nicht abgerissen und in den Schlamm geworfen, oder in die Büsche.

War das Julia? Nein, ich werde sie die Klopps-Tochter nennen. Wann wurde Julia geboren? Soll ich mein uraltes Verbrechen bekennen? Seit Jahren war mir dieses unförmige, winselnde, jämmerliche Ding überallhin gefolgt. Eines Tages nahm ich die Klopps-Tochter, diesen Vorwurf an Gott, und stopfte sie in den Wäscheschacht, zusammen mit den schmutzigen Lätzchen, Söckchen und Unterhosen. An ihrer Stelle würde ich Julia erschaffen, aber vorerst nahm ich ihren Platz ein. Niemand hatte etwas bemerkt. Alle Veränderungen waren Verbesserungen. Eine Zeitlang glaubte ich fast, es sei mir gelungen, der vertrocknete Ast sei aufgeblüht. Nein, ich sah es nicht als meinen Erfolg an. Es war Julia. Es war ein Wunder. Julia war das wahre Kind. Das andere, die Klopps-Tochter, der Wechselbalg.

5.

Ihre Eltern waren eine Prüfung, und natürlich musste ich auch mit ihnen leben.

Wie die meisten Eltern hatten Vater Klopps und Mutter Klopps ein begeistertes Interesse für ihr Kind. Die Klopps sogar noch mehr als die meisten Eltern, da Julia das Kind ihres reifen Alters und ihr einziges Kind war. Da sie sich überdies im Ruhestand und im Rückzug von der Welt befanden und ihr sich verschlechternder Gesundheitszustand ihnen alle Tätigkeit untersagte, die sie mehr anstrengte als ein sporadisches, von vielen Ruhepausen unterbrochenes Gespräch, war das Thema Julia eigentlich ihre einzige Zerstreuung.

Haben sie ihr den Namen Julia gegeben? Die Frage beschäftigt mich, denn sie riefen sie nie Julia oder bei irgendeinem anderen Vornamen. Vater und Mutter Klopps nannten ihr Kind immer nur Baby Klopps. Nichts könnte natürlicher sein: Für sie war sie immer Baby Klopps und würde es für immer bleiben. Wenn sie von ihrem Kind sprachen, verfielen sie unweigerlich in ein leichtes Lispeln.

Mutter und Vater Klopps hatten die seltsame Angewohnheit, in Julias Gegenwart über Julias listige kleine Streiche zu sprechen, während sie Julia völlig ignorierten. Und ob Julia nun knickste, wie es sich gehörte, oder sich die Hose runterzog und ihre Zunge rausstreckte, wie es sich gar nicht gehörte, ob sie lachte oder weinte, wenn sie die allergewöhnlichsten Dinge sagte oder tat, immer hielten sie Julia für das niedlichste Ding auf der Welt.

Noch merkwürdiger war die Tatsache, dass sie zwar endlos über Julia diskutierten, aber nie auf die Idee kamen, mit Julia selbst zu sprechen. Und sogar, wenn es ganz natürlich und zwingend notwendig gewesen wäre, Julia direkt anzusprechen, weil Julia sich wieder einmal so völlig danebenbenahm, zogen sie es vor, sich zurückzulehnen und der kleinen Szene zuzusehen, als säßen sie in einer Theaterloge. Im schlimmsten Fall würde Mutter Klopps vielleicht an Vater Klopps gerichtet bemerken, Wäre es nicht schön, wenn Baby Klopps aufhören würde, so auf dem Klavier herumzuhämmern? Oder Vater Klopps bemerkte vielleicht an Mutter Klopps gewandt, Oje, Baby Klopps zertrümmert gerade unser letztes Stück Ming-Porzellan! Aber gewöhnlich riefen Mutter Klopps und Vater Klopps freudig aus, Sieh nur, wie Baby Klopps auf dem Teppich Pipi macht!

Glücklicherweise erschien immer dann, wenn Julia kurz davor war, aus dem Fenster zu springen oder die Kronleuchter von der Decke zu reißen, ein Diener auf der Bildfläche und griff ein wie ein Deus ex Machina, um die Katastrophe zu verhindern.

Die Klopps fanden stets den größten Gefallen an Julias kleinen Eigenheiten, wenn sie glaubten, sie spiegelten eine Familieneigenschaft wider. Ihre Wutanfälle waren ganz Tante Etta, so Vater Klopps. Ihre pseudologia phantastica war Onkel Gundolf redivivus, bemerkte Mutter Klopps voll Entzücken. Verfrüht übersteigerter Geschlechtsappetit, genau wie Großmutter Klopps, meinte Vater Klopps oft liebevoll. Und auch ein wenig hysterisch, wie Großmutter Fuchs, fügte Mutter Klopps hinzu. Ihren Eigensinn, da waren sich beide einig, hatte sie von Onkel Bobbie, der sich fünfundzwanzig Jahre lang weigerte, sein Bett zu verlassen, weil seine Mutter ihn kein Pferd reiten ließ.