Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

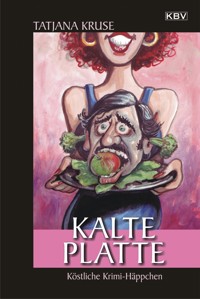

Wer sagt denn, dass Mord eine todernste Sache sein muss? Alles im Leben birgt Komik, auch der Tod. Und alles im Leben lässt sich heiter angehen, sogar ein Auftrags- und vor allem ein Rachemord. Hier beißen nicht nur Ehemänner unfreiwillig ins Gras, auch kurpfuschende Schönheitschirurgen, prahlende Arbeitskollegen, grobmotorische Stripper und Männer, die zufällig das falsche Aftershave verwendeten, müssen gezwungenermaßen ins Licht am Ende des Tunnels gehen. Mit einer ordentlichen Portion schwarzem Humor werden sie vom Leben zum Tode verbracht. Wobei es mitnichten männerfeindlich zugeht: hie und da stirbt auch eine hochnäsige Cousine oder eine Grande Dame des deutschen TV-Talks. Gelegentlich werden auch nur die Schlafzimmertresore abfindungssatter Ex-Banker geknackt, völlig leichenlos und unblutig. Kurzum, die ganze Bandbreite des fiktiven Verbrechens wird in diesem Sammelband augenzwinkernd serviert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 270

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Tatjana Kruse

Klappe zu, Gatte tot

Tatjana Kruse, Jahrgangsgewächs aus süddeutscher Hanglage mit Migrationshintergrund (Vater Schweizer, Mutter Friesin), lebt und arbeitet in Schwäbisch Hall (kein Synonym für eine Bausparkasse, sonder die vermutlich kleinste Metropole der Welt).

Seit dem Jahr 2000 schreibt sie Kriminalromane, aber ihre wahre Liebe gilt den Sahnehäubchen des Genres: den Kurzkrimis. Folgerichtig erhielt sie ihren bisher einzigen Literaturpreis, den Marlowe der Raymond-Chandler-Gesellschaft, für ihren Kurzkrimi »Cool-Man schlägt zu«.

In diesem Sammelband sind erstmals all ihre Lieblingskurzkrimis vereint.

Tatjana Kruse

Klappe zu, Gatte tot

Kurzkrimisahnehäubchen

1. Auflage 2010

2. Auflage 2011

© KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim

www.kbv-verlag.de

E-Mail: [email protected]

Telefon: 0 65 93 - 998 96-0

Fax: 0 65 93 - 998 96-20

Umschlagillustration: Ralf Kramp

Druck: Aalexx Buchproduktion GmbH, Großburgwedel

Printed in Germany

Print-ISBN 978-3-940077-82-0

E-Book-ISBN 978-3-95441-079-8

Danke, Mitra!

Inhaltsangabe

Die zehn Regeln einer guten Detektivgeschichte

Alle für eine

Sch…eibenkleister

Bewegung tut gut

Jeder irrt auf seine Weise

Arrivederci, Herr Doktor!

Tunnelblick

Killer-Kerwe in Klingenmünster

Vorsicht: Liebe

Feinripp mit Folgen

Elvis forever!

Im Kreise meiner Lieben

Zwei Schweizer schwitzen beim Schweißen

Die gemeine Reblaus

Wie man seinen Kater loswird – die Haller Methode

Gefüllte Gans

Wie man sich seine eigene Mumie bastelt

Kühlungsborn – wo man ewig leben möchte!

Kleine schwäbische Sprachkunde – garniert mit einer Schurkerei

Nie wieder

Cool-Man schlägt zu!

Wiesbadener Pinsel

Im Zweifel in die Eifel

Die Märtyrermorde

Die zehn Regelneiner guten Detektivgeschichte

1. Der Täter muss jemand sein, der ziemlich früh in der Geschichte erwähnt wird, aber es darf keine Person sein, deren Gedanken der Leser hat folgen dürfen.

Okay, ich habe ihn umgebracht.

Aber es war keine Absicht. Es war Elysium.

2. Alle übernatürlichen und unnatürlichen Mächte sind natürlich auszuschließen.

Teuflische Mächte hatten ihre Hand im Spiel.

Mitten in meinem Orgasmus ist Karl-Friedrich infarktet. Kann auch gegen Ende gewesen sein. Ich habe das nicht so mitbekommen. War ja mit anderen Dingen beschäftigt. Jedenfalls lag er tot auf mir, als ich endlich wieder einen klaren Gedanken fassen konnte.

Das hatte natürlich sein Gutes. Karl-Friedrich war der Klischee-Lover schlechthin, der nach jeder Nummer automatisch zur Zigarette griff. Und ich hasse Zigarettenrauch im Schlafbereich.

Es hatte aber auch sein Schlechtes: Wir lagen in einer Executive-Suite des Hotel Adlon in Berlin, und jeden Moment konnte mein Ehemann zur Tür hereinkommen.

3. Nicht mehr als ein geheimer Raum oder Geheimgang ist zugelassen.

Mist! Was tun?

Glauben Sie mir, ich betrüge meinen Mann nicht am laufenden Band. Und eigentlich ist Alexander auch nicht mein Mann – wir sind nur seit sieben Jahren fest liiert. Deswegen fühlt es sich an wie eine Ehe.

Wir hatten seit Alexanders Beförderung zum District Manager keinen Sex mehr gehabt. Stress, Midlife-Impotenz, das verflixte siebte Jahr, was weiß ich. Ich gebe zu, in letzter Zeit wurde ich daraufhin ein wenig nörgelig. Vielleicht hat mich Alexander deshalb auf eigene Kosten mit zur Konferenz in unser aller Hauptstadt genommen. Und mir damit einen lang gehegten Traum erfüllt: ein Wochenende im legendären Grandhotel Adlon.

Ich schwebte seit dem Augenblick der Ankunft auf Wolke sieben: Diese »Atmosphäre glanzvoller Geschichte und lebendiger Gegenwart« – genauso wie es auf der Website stand. Ich hätte zwar vor dem Eingang mehr imperiale Karossen als Taxis erwartet, aber das prächtige Ambiente – angeblich dem alten Adlon bis aufs i-Tüpfelchen nachempfunden – entschädigte mich. Und meine Angst, ich könnte mich unter den Reichen und Schönen wie eine Aussätzige fühlen, bestätigte sich nicht. Das Adlon war eben keine Freimaurerloge, kein Geheimbund mit Eingeweihtenhandschlag und einem Passwort, das nur Mitglieder kannten. Es war für alle da, die sich etwas Gutes tun und den Duft von Luxus und Extravaganz schnuppern wollten.

Na schön, wir hatten das billigste Zimmer zum Drei-für-Zwei-Sparangebot, aber das wusste ja keiner, wenn ich mit meinem farbenfrohen Secondhand-Dolce&Gabbana-Fummel an der Lobby-Bar saß und meinem Lieblingshobby nachging: Promi-Sichten.

»Du spinnst ja«, hatte Alexander meinen fast schon obsessiven Zeitvertreib kommentiert. »Die echten Promis fahren in die Tiefgarage und werden über Spezialaufzüge in ihre Megateuersuite mit hauseigenem Butler gelotst. Die kriegst du nie zu Gesicht.« Aber zu Jette Joop, Udo Walz und Désirée Nick hatte es immerhin schon gereicht.

Und an diesem Morgen, als Alexander lieber mit seinen Kollegen im Café Einstein in Hemingway-Atmosphäre seinen Aged Sumatra Coffee trinken wollte, anstatt mit mir im Adlon-Restaurant Quarré edel zu frühstücken, da hatte ich bei Rühreiern mit Toast eine weitere Sichtung getätigt: Karl-Friedrich, meinen Ex.

Ich bin achtunddreißig Jahre alt, äußerst erfolgreich als Literaturübersetzerin und eine gestandene Frau, aber in diesem Augenblick mutierte ich zum vernachlässigten Weibchen, das dringend eine starke, männliche Schulter zum Anlehnen brauchte. Es war ja auch Frühling – und meine Hormone wollten dringend den Tanz der Liebe zelebrieren.

Karl-Friedrich spendierte mir einen Prosecco. Dann noch einen Prosecco. Und schließlich pflückte er mich – obwohl er mittlerweile etwas schwammig und schütter geworden war – wie eine reife Tomate vom Strauch.

Okay, er war fünfzehn Jahre älter als ich. Und ich ging nach monatelanger Durststrecke ziemlich leidenschaftlich zur Sache. Aber gleich ein Infarkt? Das nahm ich persönlich.

Ich schubste ihn von mir, lief ins altrosafarbene Badezimmer und übergab mich in das rechte der beiden Waschbecken. Die rechte Seite war immer die von Alexander. Es war also ein stummer Protest. Warum hatte er mich auch allein gelassen? Im Grunde war alles seine Schuld.

Tief durchatmen!

Ich wusch mir mit eiskaltem Wasser das Gesicht, putzte mir die Zähne und schlüpfte in Jeans und T-Shirt. Anschließend ging ich wieder zum Bett und suchte an Karl-Friedrichs Unterarmen und an seinem Hals nach einem Puls. Nichts.

Sieben Jahre Beziehungsglück im Eimer. Wegen zwei Prosecco und einer kurzen, nymphomanischen Ekstase. Ich lief zum Fenster und riss es auf. Der Blick ging natürlich nicht auf das Brandenburger Tor oder den Pariser Platz, wir hatten ja nur ein Sparzimmer, aber das, was man in Berlin unter Frischluft verstand, wehte trotzdem herein.

Was sollte ich nur tun?

Alexander durfte Karl-Friedrich hier nicht finden. Das musste ich verhindern. Alex war die Liebe meines Lebens.

Ergo: Karl-Friedrich musste weg!

Es standen zwei Schränke in unserem Zimmer, aber die hatten wir beide belegt. Einen Balkon gab es nicht. Das Bad war zwar riesig, aber verstecklos. Unter dem Bett waren keine zehn Zentimeter Luft – da passte nicht einmal ich drunter.

Ich öffnete die Zimmertür und lugte auf den Flur. Ein Zimmermädchen – pardon: eine Hausdamenassistentin – lugte zurück. »Bitte nicht stören!«, rief ich und schloss hastig die Tür.

Und dann, im Moment dunkelster Verzweiflung, überkam mich die Erleuchtung: Wenn Karl-Friedrich im Adlon frühstückte, dann wohnte er doch auch hier und musste einen Zimmerschlüssel bei sich haben. In seiner Hosentasche wurde ich fündig.

Genialer Plan: Ich würde ihn auf sein Zimmer schaffen. Dort mochte er dann ruhig entdeckt werden.

Mein Vorhaben scheiterte jedoch an Karl-Friedrichs Gewicht. Ich konnte ihn gerade mal mit Mühe und Not vom Bett rollen. Mit einem dumpfen Plumps schlug er auf dem Teppichboden auf und blieb wie der Fels von Gibraltar liegen.

4. Es dürfen keine bislang unentdeckten Gifte vorkommen und auch keinerlei sonstige Geheimwaffen, die am Schluss einer langen wissenschaftlichen Erklärung bedürfen.

»Hase, ich hab ja schon ewig nichts mehr von dir gehört!«

Tanja, meine Cousine, schien ehrlich erfreut, als ich sie anrief. Sofort stieg sie auf meiner Sympathieskala um weitere zweihundert Punkte.

Keine Ahnung, wie viele Millionen Menschen in Berlin wohnten, aber ich kannte nur eine, die mir als Geheimwaffe zur Seite stehen konnte. Dass sie zudem noch mit mir verwandt war, machte die Sache nur einfacher.

»Du, ich bin zufällig gerade in Berlin«, flötete ich.

»Nein, ist nicht wahr! Du hast es aus der verschlafenen, schwäbischen Provinz endlich in die Hauptstadt geschafft?«

Angesichts meiner Hintergedanken durfte ich darauf nicht die kecke Antwort geben, die mir auf der Zunge lag. Stattdessen nahm ich einen großen Schluck Leitungswasser aus meinem Zahnputzglas – es schmeckte nach Minze.

Tanja freute sich arglos weiter. »He, ich bin heute Abend zufällig frei. Soll ich dich zu den heißesten Locations der Metropole führen? Würde ich echt gern tun!«

»Tanja, ich brauche dich jetzt sofort.«

»Wie? Jetzt sofort?«

»Es ist ein absoluter Notfall!«

»Was für ein Notfall?«

»Nicht am Telefon. Bitte, kannst du sofort ins Hotel Adlon kommen? Ich warte in der Lobby auf dich. Es geht um Leben und Tod!«

Im Film hätte das funktioniert.

»Du tickst ja nicht richtig. Ich muss arbeiten. Und außerdem habe ich keine Gleitzeit mehr. Wenn ich jetzt gehe, wird mir das als Urlaubstag abgezogen.«

»Tanja!«

»Sag halt, was los ist.«

»Also schön: Ich sitze hier neben einer Leiche, und du sollst mir helfen, sie loszuwerden. Bist du jetzt zufrieden?«

5. Kein Chinese darf in der Geschichte vorkommen.

Dreißig Minuten später saß ich inmitten einer chinesischen Delegation an der Lobby-Bar und trank einen Gin Tonic – auf meinen besonderen Wunsch mit Bombay Sapphire Gin. Die Männer, die für Fernostasiaten sehr viel größer waren, als sie es meiner vorurteilsgeprägten Vorstellung gemäß eigentlich sein sollten, unterhielten sich fröhlich lächelnd in ihrem exotischen Singsang. Die hatten ja auch keine Ahnung von meinen Problemen.

Ein fetthaariger Lederjackenträger setzte sich irgendwann neben mich. Die Wirkung seines Deo-Rollers war verflogen und der Reißverschluss an seiner Hose war aufgeplatzt und bot freie Sicht auf weißen Baumwollfeinripp mit Eingriffsschlitz. Der Typ kam gleich zur Sache. Ob ich seine Tao-Meisterin sein und mit ihm die Magie des Tantra erleben wolle? Wir könnten uns doch mal in der Hotelsauna optisch antesten? Der Barkeeper eilte flugs herbei und erklärte dem Herrn freundlich, aber bestimmt, doch bitte die Dame – also mich – in Ruhe ihren Gin Tonic trinken zu lassen. Mir erläuterte er nach dem Abgang des Typen, es handele sich um einen deutschen Alt-Rocker, für Künstler würden andere gesellschaftliche Normen gelten, ich möge das doch bitte entschuldigen, dafür gehe der Gin Tonic auch aufs Haus. Mein Gott, wie weit war es schon mit mir gekommen, wenn ich nicht mal mehr einen Promi erkannte?

Ich sah auf die Uhr. Wo Tanja nur blieb? In diesem Moment legte sich schwer eine Hand auf meine Schulter. Ich schrie auf.

»Pst!«, fauchte Tanja, der öffentliche Szenen verhasst waren. Der Barkeeper kam beflissen auf uns zu.

»Alles in Ordnung?«, erkundigte er sich mit samtiger Stimme und südländischem Timbre, was mich an jedem anderen Tag zu sündigen Gedanken verführt hätte. Heute nicht.

»Noch einen Gin Tonic!«, herrschte ich ihn unfreundlich an. Er war ganz Profi, lächelte meiner Cousine, die verneinend den Kopf schüttelte, und mir zu und führte die Bestellung aus.

»Wau!«, juchzte Tanja derweil. »Ist das hier toll. Ich war noch nie im Adlon. Hast du den uniformierten Türsteher vor dem Eingang gesehen? Wie ein Flottillenadmiral! Ich wollte ja mal zum Schnuppern her, aber da hat man uns nicht hereingelassen, weil sich hier irgendwelche hochkarätigen Politik-VIPs auf einem Gipfeltreffen tummelten.«

Ich kippte den zweiten Gin Tonic, stand leicht schwankend auf und zog Tanja – zack! – zum Aufzug.

»Hör zu, kein Wort, zu niemand.«

»Hase, ist dir möglicherweise entgangen, dass ich Anwältin bin? Ich kann unmöglich einen Mord decken. Aber ich besorge dir die bestmögliche Verteidigung. Ehrensache unter Cousinen!«

»Wer spricht denn von Mord! Es war ein Herzinfarkt!«

Der Lift schwebte geräuschlos nach oben. Erster, zweiter, dritter Stock. Herrenoberbekleidung, Damenunterwäsche, Leichenhalle.

Auf dem Weg zum Zimmer – den wir mittig unterbrachen, weil Tanja den Blick aus der Fensterfront auf den winzigen, begrünten Innenhof genießen wollte – erklärte ich ihr die ganze Sache. Vor der Zimmertür hielt ich abrupt inne, denn aus dem Nebenzimmer trat ein älteres Pärchen, offensichtlich Holländer. Ich tat so, als würde ich in den Taschen meiner Jeans nach dem Schlüssel suchen. Tanja jubilierte derweil vor irgendwelchen Miró-Drucken an den Wänden, als ob es echte Ölgemälde des Meisters wären. Die Frau war ja so was von leicht zu beeindrucken!

Ich schloss die Tür auf.

Wir traten ein.

Und dann waren wir zu dritt: Cousine Tanja, ich und mein Schatz Alexander.

6. Kein Zufall darf dem Detektiv zu Hilfe kommen.

»Tanja, das ist aber nett. Schön, dich mal wiederzusehen. Leider habe ich gar keine Zeit, aber ich finde es toll, dass du Anna Gesellschaft leistet. Schatz, hast du dich im Bad übergeben – da drin stinkt es bestialisch nach Erbrochenem. Dir geht’s doch gut, oder? Siehst ein bisschen blass aus. Na, Tanja ist ja bei dir. Du, ich bin nur hier, um dir zu sagen, dass ich mit Jürgen und Steffen eine Firmenbesichtigung irgendwo im Brandenburger Umland mache. Hat sich spontan so ergeben. Kann auch dauern. Wollt ihr euch nicht einen lustigen Mädelsabend machen? Bussi.«

Alexander küsste mich, hauchte Tanja einen schwägerlichen Schmatz in die Luft neben der linken Wange, winkte uns ein letztes Mal zu und entschwand.

Ich sackte auf dem nächstbesten altrosa-bezogenen Sessel zusammen.

Tanja stemmte ihre fitnessstudiogestählten Arme in die Hüften. »Was läuft hier? Ein Aprilscherz im März? Ich habe extra Urlaub genommen, um dir zur Seite zu stehen! Das geht alles von meinem Bali-Trip im Sommer ab!«

»Alexander hat ihn offenbar nicht gesehen. Er liegt zwischen dem Bett und dem Fenster.«

Tanja musterte mich streng, dann ging sie zum Fenster.

»Hier liegt nichts!«

7. Der Detektiv darf nicht selbst das Verbrechen begehen.

Ich starrte ungläubig auf den Teppichboden zwischen Bett und Fenster. Da lag in der Tat nichts.

»Ich schwöre dir – ich habe ihn vom Bett gerollt, und da hat er dann gelegen!«

»Dein toter Ex?«

»Jawohl, mein toter Ex. Der mitten im Liebesspiel einem Herzinfarkt erlegen ist.«

»Vielleicht war er nur ohnmächtig?«

»Als ich das Zimmer verließ, war er schon kalt. Der war mausetot.«

»Tote verschwinden nicht einfach.«

»Ja, aber …« Ich stockte. »Alexander! Er muss ihn gefunden haben!«

Tanja musterte mich misstrauisch. »Und was dann? Hat er ihn aus dem Fenster geworfen? Oder mit Haut und Haaren gefressen?«

Ich hörte ihr gar nicht zu. Wie von der Tarantel gestochen rannte ich auf den Flur und sah gerade noch, wie sich die Aufzugtüren hinter meinem Lebensabschnittsgefährten schlossen.

So leicht ließ sich eine Frau wie ich nicht entmutigen. Ich wuselte die Treppe hinunter und war noch vor dem Aufzug im Erdgeschoss – völlig außer Atem.

»He, treibt dich die Sehnsucht?«, fragte Alexander, als er aus dem Aufzug trat. Er nahm mich in die Arme. Sein Kuss fiel so lieb aus, dass ich auf der Stelle gelobte, nie wieder – nie wieder! – fremdzugehen und wenn er bis an unser Lebensende impotent bliebe und wir beide 110 würden.

»Ich liebe dich«, murmelte ich.

Alexander sah mir in die Augen. »Ist wirklich alles in Ordnung?«

Ich nickte. »Ist dir in unserem Zimmer … nichts aufgefallen?«

Alexander legte die Stirn in Falten. »Was denn aufgefallen?«

Die nackte, männliche Leiche? Nein. Alexander war kein durchtriebener Geselle. Er war zuverlässig, aufrichtig und ordnungsliebend. Hätte er eine Leiche gefunden, würde es im Adlon jetzt schon längst von Sanitätern und Polizisten nur so wimmeln.

»Ach nichts«, sagte ich lahm und nahm meinen Schatz fest in den Arm. Er drückte zurück und ging dann zügig auf den Ausgang zu. Direkt hinter Uwe Ochsenknecht, aber das war mir auf einmal völlig egal. Ich wollte keinen Promi, ich wollte meine Leiche wiederhaben.

8. Der Detektiv darf auf keine Anhaltspunkte stoßen, die nicht sofort dem Leser zur Prüfung vorgelegt werden.

Als ich wieder auf unser Zimmer kam, saß Tanja im Schneidersitz auf dem Bett, vor sich eine bereits halb gegessene Tüte Nüsse und einen Campari-Orange aus der Minibar. Dieser Luxus würde die Kosten für unseren Aufenthalt zweifelsohne auf einen Schlag verdoppeln. Mit der freien Hand zappte Tanja sich durch die Programme des Stereo-TV-Geräts.

»Ich war so frei«, nuschelte sie mit vollem Mund, »du schuldest mir was für die Verarsche.«

»Ich habe dich nicht verarscht. Hier lag ein Toter.« Ich ließ mich auf den Teppichboden fallen und robbte quer durchs Zimmer. Die Leiche war weg, die Kleider der Leiche waren weg, aber Karl-Friedrichs Gürtel – handgeflochtenes Leder aus Italien – lag noch unter dem Bett.

»Ha!«, rief ich und hielt das Teil wie eine Skalp-Trophäe hoch.

»Ein Gürtel?«, erkannte Tanja messerscharf.

»Das ist Karl-Friedrichs Gürtel. Endlich ein Beweis.«

»Würde vor keinem Gericht der Welt standhalten.«

»Verdammt, Tanja, ich schwöre dir – ich habe nicht den Verstand verloren. Hier war ein toter Mann!«

9. Der dümmliche Freund des Detektivs, der Watson, darf keinen Gedanken, der ihm durch den Kopf geht, verbergen.

Tanja schaltete den Fernseher aus. »Na gut, dann mal Tacheles geredet. Du hast die Leiche nicht entsorgt. Alexander hat die Leiche nicht entsorgt. Wer bleibt dann noch übrig?«

»Keine Ahnung«, sagte ich und spürte zu meiner abgrundtiefen Verärgerung, wie sich eine Träne Bahn brechen wollte. Ich war doch keine Heulsuse. Ich zwickte mir kräftig in den Handrücken. Das half.

»Es gibt nur noch eine einzige Person, die jederzeit Zugang zu diesem Zimmer hat«, sinnierte Tanja. »Das Zimmermädchen!«

»Hausdamenassistentin«, entfuhr es mir automatisch.

Tanja hievte sich vom Bett. »Dann mal los, suchen wir die Gute.«

Ich trottete lustlos hinter ihr her. Was sollte das schon bringen?

»Hallo-o!«, trällerte Tanja, als sie gleich darauf im Korridorlabyrinth einer uniformierten Philippinin ansichtig wurde. »Sind Sie für das Zimmer dort hinten zuständig?«

»Nein, meine Kollegin. Aber wenn Sie einen Wunsch haben, helfe ich Ihnen gern weiter.«

»Danke, nein. Wo finden wir Ihre Kollegin?«

In diesem Moment hörte man das leise Quietschen von Rädern. Wir drehten uns um. Eine bezopfte Greisin rollte am anderen Ende des gewundenen Flures um die Ecke. In einem Rollstuhl älteren Modells. Und just in diesem Augenblick hörten wir es in unserem Rücken: Fluchtgeräusche.

Die Philippinin machte die Fliege!

10. Zwillinge und Doppelgänger dürfen nicht vorkommen, es sei denn, der Leser wird entsprechend vorbereitet.

»Lassen Sie mich los! Was wollen Sie von mir?«

Die Philippinin war ein kleines, hageres Geschöpf, aber verdammt zäh. Obwohl sie unter zwei eher stämmig gebauten Germaninnen lag, dachte sie gar nicht daran, aufzugeben. »Wo ist Karl-Friedrich?«, zischelte ich. »Wo ist meine Leiche?«

Neben uns öffnete sich eine Aufzugtür. Ein Mann, offenbar Amerikaner, schritt achtlos an uns vorbei, als ob catchende Frauen im Flur eines deutschen Grandhotels die natürlichste Sache der Welt wären. Gut, dass keine japanische Touristengruppe mit Fotoapparaten auftauchte und das Ganze im Bild festhielt. Die Greisin war mittlerweile in einem der Zimmer verschwunden.

Ich knuffte die Philippinin. »Spuck es aus, Kleine. Du hast dich an ihm vergriffen!«

Da fing sie an zu heulen. Tanja, das Weichei, ließ sofort von ihr ab. Mich täuschte die Philippinin nicht so leicht.

»Sie verstehen das nicht«, schluchzte sie unter meiner linken Achselhöhle. »Er durfte doch nicht gefunden werden. Nicht in diesem Zimmer!«

Mir wurde plötzlich ganz anders zumute. Hatten die himmlischen Mächte eingegriffen? War das gar kein philippinisches Zimmermädchen – pardon: keine Hausdamenassistentin –, sondern ein Engel, ausgesandt, um meine Beziehung zu Alexander zu retten? Ich rollte mich von ihr herunter, weil sie augenscheinlich keine Luft mehr bekam und ihre Lippen schon blau anliefen.

Die Philippinin setzte sich auf. Tanja reichte ihr ein Taschentuch. »Jetzt erzählen Sie doch mal«, bat meine Cousine ganz freundlich. Die Frau war echt höflich – womöglich war sie doch nicht mit mir verwandt. »Kommen Sie, wir gehen zu der Sitzgruppe am Fenster.« Tanja half der Philippinin auf die Beine. Ich musste selbst sehen, wie ich hochkam.

Wir machten es uns gemütlich. Drei Frauen beim einträchtigen Plausch über das Entsorgen unliebsamer Leichen.

»Ich habe ihn auf sein Zimmer gebracht. Selber Stock. Südende.«

»Wie denn?«, warf ich ein. »Er muss doch viel zu schwer für Sie gewesen sein!«

»Unsinn. Ich habe ihn auf den Wagen gehievt und den Flur entlanggerollt. Ich bin stärker als ich aussehe.«

Zweifellos.

»Aber warum denn?«, fragte Tanja mit einfühlsamer Pastorenstimme.

Die Philippinin schnäuzte sich ausgiebig in das Leih-Taschentuch. »Ich arbeite hier gar nicht«, schluchzte sie dann. Tanja und ich warfen uns verständnislose Blicke zu.

»Bitte, verstehen Sie doch – meine Zwillingsschwester ist hier im Hotel als Hausdamenassistentin angestellt. Sie ist mit einem Deutschen verheiratet. Ich dagegen habe keine Arbeitserlaubnis. Aber ich brauche doch auch Geld zum Leben. Deswegen teile ich mir diesen Job mit meiner Schwester. Das hat noch nie jemand gemerkt. Aber wenn man jetzt in einem Zimmer, für das ich zuständig bin, einen Toten findet … das gibt doch eine polizeiliche Untersuchung. Dann kommt bestimmt alles heraus. Sie dürfen uns nicht verraten. Bitte nicht!«

Sie bekam riesige, flehende Augen. Es traf sich gut, dass ihr Flehen und mein Flehen sozusagen identisch waren.

»Wir sagen es keiner Menschenseele!«, gelobte ich. »Und dieses Gespräch hat niemals stattgefunden!«

Woraufhin sie uns um den Hals fiel und uns heiß küsste. Und das genau in dem Augenblick, als der lüsterne Alt-Rocker aus dem Aufzug trat, uns drei knutschende Frauen sah und vor Freude heftig zu schnaufen begann. Wir gingen, bevor es noch einen Altmännerinfarkt gab.

11. Regeln sind dazu da, gebrochen zu werden.

Ich verbrachte einen wunderschönen Nachmittag mit meiner Cousine im Spa-Bereich des Adlon im Untergeschoss. Während Tanja mit der Gegenstromanlage des Pools kämpfte, lag ich zwischen zwei geriffelten, eckigen Säulen und sprach ein Dankgebet nach dem anderen. Dazwischen tranken wir ausgiebig Cocktails.

Kurz vor Mitternacht kam Alexander zurück. In aufgeräumter Stimmung. So aufgeräumt, dass wir zweimal Sex hatten. Wie frisch Verliebte.

Am nächsten Morgen traf ich auf dem Weg zum Frühstücksrestaurant Quarré die Philippinin. Sie raunte mir zu, dass man die Leiche gefunden und bereits unauffällig abtransportiert habe. Niemand hatte Verdacht geschöpft. Männer mittleren Alters infarkteten schon mal. Und Grandhotels pflegten derlei Vorfälle diskret zu handhaben.

»Danke, Mariposa«, flüsterte ich ihr zu.

»Ich bin nicht Mariposa. Ich bin Carmen.« Sie zwinkerte verschwörerisch.

Beim Auschecken entdeckte ich meinen heiß verehrten Max Raabe in einem der Lobbysessel. Ich rannte auf ihn zu und bat ihn um ein Autogramm. Es war dann aber gar nicht der begnadete Salonsänger, sondern nur ein Doppelgänger, der von Nahem nicht einmal eine entfernte Ähnlichkeit mit Raabe besaß, mir jedoch äußerst freundlich sein Horst Lewandowski auf eine Serviette kritzelte.

Tja, das waren Berlin und das Adlon für mich.

Einfach unvergesslich!

(Die zehn Regeln einer guten Detektivgeschichte wurden im klassischen England formuliert und zwar von Ronald A. Knox im Vorwort zu Best Detective Stories of 1928-29. Wer sie bricht, zahlt mit seiner Seele und/oder seinem Erstgeborenen. Oder bekommt lebenslang Blähungen …)

Alle für eine

Komm schon, wie oft heiratet man im Leben? Zwei, drei Mal? Da können wir ruhig etwas springen lassen!«, hatte ich gesagt und gleich darauf waren wir uns einig, einen Stripper für Luitgards Junggesellinnenabschied anzuheuern.

Luitgard gehörte eigentlich gar nicht zu unserer Clique, aber sie war um hundert Ecken mit Elfi verwandt und wurde bisweilen mitgeschleppt. Wenn wir über verfügbare Kerle hechelten, pflegte sie immer damenhaft zu schweigen.

Und ausgerechnet sie hatte sich jetzt den zweiten Bürgermeister von Schwäbisch Hall geangelt, einen ansehnlichen, stinkreichen Noch-bei-Mama-Wohner mit Ambitionen. Äußerlich eine echte Leckerschnitte, aber bestimmt sterbenslangweilig. Der schmucke Bürgermeister hatte eine hehre Mission: Er beabsichtigte, die Gesellschaft nach seinen – und Mamas – Vorstellungen von Vollkommenheit umzuformen, ganz ohne Narkose.

Aber, na gut, solange Luitgard nur glücklich war.

Der Stripper hatte in den Kleinanzeigen geworben. Natürlich nicht in unserem Haller Tagblatt, sondern in der Stuttgarter Zeitung. Fahrtgeld extra. Sein Angebot des Monats: Er wollte, als Indianerhäuptling mit einem gigantischen, roten Federkopfschmuck verkleidet, aus einer riesigen Schwarzwälder Kirschpapptorte springen. Luitgard liebte Karl May und hatte Konditormeisterin gelernt – da wurden zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen.

Wir hatten schon reichlich Ananaspunsch intus, als er endlich kam. Er hatte den Weg ins Neubaugebiet Katzenkopf nicht gleich gefunden, wo Luitgards Zukünftiger eine Riesenvilla hingepflanzt hatte. Der Garten musste noch angelegt werden, aber das Haus selbst war fertig und einfach toll, wie wir anderen neiderfüllt anerkannten.

Wir hatten sturmfreie Bude. Der Verlobte hatte einen Übernachttermin in der nächsten Kreisstadt, und seine Mutter, eine gebürtige Spanierin, war zwei Wochen auf Heimaturlaub.

Was hatten wir gelacht, während wir die riesige Papptorte auf Rädern aus dem Kleinlaster des Strippers hievten, den »Häuptling« hineinsteigen ließen und das rollende Gesamtkunstwerk anschließend mit vereinten Kräften ins Wohnzimmer schoben.

Luitgard braute derweil eine neue Ladung ihres berüchtigten Ananas-Punsches.

Und dann war es soweit.

»Jaa«, kreischte sogar die sonst so verklemmte Luitgard, als der Stripper zu den scheppernden Klängen eines alten Kassettenrekorders aus der Torte hüpfte und seinen Kriegstanz begann.

»Einseifen, einseifen«, grölten wir unisono, als der Mann nur noch einen Lendenschurz trug.

Luitgard zierte sich ein wenig, aber dann tat sie es doch. Vom Scheitel bis zu den Sohlen massierte sie die von Gitte angerührte Seifenlauge in den durchtrainierten Männerkörper.

Wir grölten. Und klatschten im Takt.

Der Stripper rief noch ein paar Mal »Hugh, ich habe gesprochen!« und drehte sich wie ein Derwisch im Kreis. Neben ihm tanzte Luitgard das John-Travolta-Solo aus Saturday Night Fever.

Und stieß den Stripper mit ihren knochigen Hüften an.

Und der Stripper rutschte auf seinen seifigen Fußsohlen aus und knallte zu Boden.

Und stieß sich im Fallen die Schläfe an dem gläsernen Couchtisch.

Und war tot.

Einfach so.

Betretenes Schweigen.

»Es war ein Unfall«, konstatierte Elfie das Offensichtliche, was sie besonders gut konnte.

»Ich kann das unmöglich der Polizei melden. Dieser Mensch darf hier nicht gefunden werden. Ich muss an Ludgers Karriere denken.« Luitgard war den Tränen nahe, klang aber wild entschlossen – wie eine Grizzlymutter, die ihr aushäusiges Kleines verteidigt.

»Es ist aber bestimmt strafbar, ihn hier wegzubringen«, wandte Gitte ein, die immer schon eine Angsthäsin gewesen war. »Zumindest eine Ordnungswidrigkeit.«

»Er muss hier weg!«, kreischte Luitgard.

»Aber … aber …«, bockte Gitte.

»Hör mit dem Ge-aber auf!«, befahl Elfie. »Wir lassen Luitgard nicht im Stich.«

Alle für eine.

Es war beschlossene Sache.

Zu viert hievten wir ihn in den Pappkartonkuchen. Als Gitte die Beine losließ, krachte der Unterkörper schwer auf den Papprand. Die Torte war hinüber.

»Scheiße«, gellte Luitgard, die völlig neue Seiten von sich zeigte.

»Wir könnten ihn in der Badewanne zerlegen und die Einzelteile in Müllsäcken im ganzen Land verteilen«, schlug ich vor.

»Bist du blöde? Moderne Spurensicherungsmethoden würden uns gnadenlos verraten, wenn die auch nur eine einzige Tüte finden«, hielt Gitte dagegen.

»Müssten wir nicht jetzt schon Einmalhandschuhe tragen?«, meinte Elfi, die im Fernsehen keine Folge von CSI verpasste.

Ananas-Punsch ist eine böse Sache. Es ist ein Getränk, das auf diese Erde niedergefahren ist, um die Menschen zu allen möglichen Dummheiten zu verführen.

Anstatt zur Polizei zu gehen, kamen wir letztendlich auf eine perfide Idee.

Der Pavillon in Luitgards und Ludgers Garten!

An diesem Morgen war das Fundament gegossen worden. Die Bauarbeiter hatten noch nicht aufgeräumt und alle Utensilien zur Zementzubereitung lagen noch herum.

Wir hatten eine Physiklehrerin in unserer Mitte. Es war im Grunde nur eine Frage von Minuten, bis unser diabolischer Plan wie von selbst Gestalt annahm.

Kurzum: Wir betonierten die Leiche des Strippers ein, mitsamt rotem Federbusch und Tomahawk.

In das noch feuchte Zementfundament des Pavillons schlugen wir eine Bresche, legten den Stripper hinein und sorgten dann für eine glatte Oberfläche. Überhaupt gar kein Problem für Obi- und Hornbach-erfahrene Frauen.

Damit niemand merkte, dass das Fundament jetzt höher war, schaufelten wir anschließend tonnenweise (gefühlte Tonnen) Erde rund um den Pavillon.

Es war eine warme Nacht – der Zement würde gut trocknen.

Dann hüllten wir Gitte, deren Idee der Stripper überhaupt erst gewesen war, von Kopf bis Fuß in Müllbeutel – auf Anregung von Elfie, damit keine Fasern oder Hautschuppen auf die Sitze kamen – und setzten sie in den Kleinlaster des Strippers. Winzig, wie Gitte war, sah es von außen so aus, als würde niemand am Steuer sitzen und der Kleinlaster von zwei geisterhaften Händen und einem schon länger nicht mehr gezupften Augenbrauenpaar durch die Hohenloher Landschaft gelenkt werden. Gitte fuhr an die abgelegene Flussschleife des Kocher, wo wir uns früher immer oben ohne gesonnt und gebadet hatten, und versenkte den Wagen dort. Natürlich würde man ihn irgendwann finden, zumal das Wagenhinterteil obszön aus den braunen Fluten lugte, aber Hinweise auf uns würde der Kleinlaster nicht ausspucken.

Den Terminkalender des Strippers verbrannten wir auf einem nahe gelegenen Grillplatz und vergruben die Reste.

All das dauerte nicht so lange, wie man vermuten würde. Um fünf Uhr früh waren wir fertig. Fix und fertig mit der Entsorgung sämtlicher Beweise.

Die Polizei tauchte am nächsten Abend auf, weil der Stripper seiner Lebensgefährtin vom Auftritt bei Luitgard erzählt hatte. Alle bestätigten wir jedoch brav, dass er seine Nummer bravourös absolviert habe und dann in die Nacht hinausgefahren sei. Warum sollten eine zukünftige Bürgermeistersgattin, eine Gymnasiallehrerin für Mathematik und Physik, eine Lokaljournalistin und eine VHS-Dozentin lügen?

Man ging von einem Gewaltdelikt im Drogenmilieu aus. Offenbar war der Stripper in Kokaingeschäfte verwickelt gewesen.

Glück für uns.

Und nun stehe ich hier.

Eineinhalb Tage später.

Der Hochzeitsgottesdienst auf der Comburg war wunderschön. Sehr protzig, aber ergreifend. Luitgard in weißer Spitze, ganz die jungfräuliche Braut. Ihr Bürgermeister im Cut mit dem Habitus eines Grandseigneurs, der das ius primae noctis für sich beansprucht.

Das Buffet im neuen Domizil ist megalecker – ein Sternekoch catert. Ich habe schon zwei Mal Nachschlag vom Meeresfrüchtesalat genommen.

Drüben an der Freilichtbar stehen Elfie und Gitte. Ich proste ihnen zu. Wir sind jetzt mehr denn je eine verschworene Gemeinschaft. Vier Frauen, die Dinge zu Gesicht bekommen haben, die die meisten von uns nur zu sehen bekommen, wenn sie einen Quentin-Tarantino-Film anschauen.

Jetzt gibt es noch eine Showeinlage, die die Bürgermeistersmama arrangiert hat. Eine Flamencotänzerin. Um zehn Ecken mit der Frau Mama verwandt.

Die Flamencotänzerin tanzt in dem neuen Pavillon im Garten.

Luitgard, Gitte, Elfie und ich schauen wie hypnotisiert zu.

Die Flamencotänzerin ist heißblütig.

Sie tanzt mit Verve.

Und stampft.

Und stampft noch mehr.

Und der Zement ist noch nicht wirklich trocken.

Und da sehe ich auch schon, wie sich ein kleiner Riss im Fundament auftut.

Und in dem Riss taucht eine rote Indianerfeder auf.

Sch…eibenkleister!

Heiteres Katastrophenraten: Was geht heute noch alles schief?

Erst setzt mich mein Chef an die Luft, weil ich angeblich weniger tue als sein grottenfauler Schwager, und der ist schon seit drei Jahren tot, dann erklärt mir meine Mutter, dass ich ein hoffnungsloser Versager sei, genau wie ihr Ex-Mann, mein Vater, und dass sie meinen Halbbruder Henner immer lieber gehabt habe als mich, und als ich mich schlussendlich von der Kochertalbrücke stürzen will, kommt mir einer zuvor und fällt mir auch noch unästhetisch gliederverrenkt vor die Füße, wobei mich der ebenfalls herabstürzende Aktenkoffer beinahe erschlagen hätte.

Echt ein Tag wie aus dem Hieronymus-Bosch-Bilderbuch der Hölle!

Ich hatte es natürlich nicht richtig durchdacht, obwohl ich eigentlich sogar Abitur habe: zwar nur mit Ach und Krach und auch nur dank Leistungskurs Kunst, aber – hey! – Abitur ist Abitur. Jedenfalls parkte ich mit meinem Polo unten im Tal, anstatt oben auf die Brücke zu fahren, auszusteigen und – Hops! – einfach ins Nirwana hinunterzuspringen.

Während der Tote vor mir langsam ausblutete, starrte ich den Hang hinauf, der zur Autobahnbrücke in luftigen einhundertachtundsiebzig Metern Höhe führte. Ich bin eher der unsportliche Typ. Wie Churchill. Nie im Leben hätte ich es bis nach oben geschafft. Na, für heute war die Sache wohl sowieso gegessen.

Dann sah ich mir die Leiche an. Männlich. Schnauzer. Anzug. Geflochtene Lederschuhe. Ungefähr mein Alter und meine Statur, aber eindeutig besser angezogen. Wahrscheinlich so ein Workaholic-Würstchen. Seine Mutter war bestimmt stolz auf ihn.

Gewesen.

Der Aktenkoffer hatte den Sturz auch nicht gut überstanden. Er war rundum eingedellt. Als ich mich hinkniete und ihn öffnen wollte, sprang er quasi von allein auf.

Ich fand nichts weiter darin als ein Manuskript. 450 Seiten in gestochen klarer Handschrift. Säuberlich mit einer roten Kordel verschnürt.

Auch wenn mein bescheuerter Halbbruder, der ungekrönte Achselschweißkönig, gern zu tröten pflegt, ich könne nicht bis zwei zählen, war mir doch gleich klar: Hier hatte sich ein erfolgloser Schreiberling, Subspezies: frustrierter BWL-Bachelor, den Suizid gegeben.

Sie haben natürlich recht, ich hätte es irgendeiner offiziellen Stelle melden müssen. Hätte ich auch bestimmt getan, wenn ich nicht mal wieder vergessen hätte, mein Handy aufzuladen.

So nahm ich nur den Koffer mit, inklusive Manuskript. Ich war ja jetzt arbeitslos und hatte jede Menge Zeit zum Lesen. Außerdem mag ich ja – trotz Abitur – nicht besonders helle sein, aber ich gehöre nicht zu den Leuten, die eine gute Gelegenheit selbst dann nicht erkennen, wenn sie einem unter Fanfarenklängen auf einem weißen Schimmel entgegenreitet – oder, wie in diesem Fall, mit einem dumpfem Plopp vor einem auf den Erdboden kracht.

Die nächsten Wochen verliefen beschaulich. Aus einer Laune heraus tippte ich alle 450 Seiten ab. Da ich sehr langsam tippe, hatte ich jeden Tag meine Beschäftigung. Natürlich fing Mutti das große Zetern an, aber Mutti jammert dauernd – wenn nicht über ihre hühnereigroßen Gallensteine, dann eben darüber, dass ich ihr als arbeitsloser Nichtsnutz auf der Tasche liege, während Strahlemann Henner sein ordentliches Auskommen habe. Ja klar, als Klo-Reiniger. Oh pardon, als geprüfter Sanitärtechniker. Ich ließ Mutti zetern. Irgendwann würde sie es schon leid werden, andauernd gegen die Tür meines Zimmers zu pochen.