Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hirnkost

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

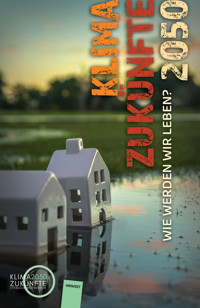

Wie werden wir leben? Unter dieser Prämisse haben mehr als 350 Menschen Erzählungen, Gedichte, Slam-Texte beim Literaturwettbewerb KLIMAZUKÜNFTE 2050 eingereicht. Daraus haben die Jurys zwölf Beiträge ausgewählt, die nun in der Anthologie "Klimazukünfte 2050. Wie werden wir leben? präsentiert werden. Dabei fassen die Urheber:innen ihre Vorstellungen in Worte, was uns aufgrund der klimatischen Veränderungen erwarten könnte, wie das Leben nach dem Jahr 2050 aussehen könnte – bedrückend, ehrlich und hoffnungsvoll. Der Literaturwettbewerb KLIMAZUKÜNFTE 2050 wurde 2022 von Fritz Heidorn und Sylvia Mlynek ins Leben gerufen und möchte Menschen jeden Alters motivieren, sich mit unserer Zukunft auseinander zu setzen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 289

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Der Literaturwettbewerb KLIMAZUKÜNFTE 2050 ist ein Literaturwettbewerb, der Menschen jeden Alters aus der Überzeugung heraus, dass »Literatur existiert, um Bedeutung zu schaffen« (Kim Stanley Robinson), motivieren möchte, sich mit den Themen Klimawandel und Klima auf literarischer oder künstlerischer Ebene auseinanderzusetzen.

Der Wettbewerb wurde von Sylvia Mlynek und Fritz Heidorn sowie dem Hirnkost Verlag ins Leben gerufen. Unterstützt wird er von der Deutschen Klimastiftung, dem Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, der Writers for Future, Respekt! – Die Stiftung und dem US-amerikanischen Schriftsteller Kim Stanley Robinson.

Dem zweiten Aufruf sind mehr als 350 Autor:innen gefolgt und haben sich mit möglichen Zukünften im Angesicht des Klimawandels beschäftigt, darunter Jugendliche, Erwachsene, Profis und Erstveröffentlichende. Dieser Band versammelt so zwölf von unseren Jurys ausgewählte Texte – von Erzählungen über Poetry-Slam-Texte bis hin zu Novellen –, die durch Texte von Fritz Heidorn, Kim Stanley Robinson und unseren Jurymitgliedern gerahmt werden.

Herausgegeben von Fritz Heidorn und Sylvia Mlynek sowie

Originalausgabe

© 2025, Hirnkost KG, Lahnstraße 25, 12055 Berlin

[email protected]; http://www.hirnkost.de/

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage April 2025

Vertrieb für den Buchhandel:

Runge Verlagsauslieferung; [email protected]

Privatkunden:innen und Mailorder:

https://shop.hirnkost.de/ Unsere Bücher kann man auch abonnieren!

Layout: benSwerk • benswerk.com

ISBN:

PRINT: 978-3-98857-132-8

PDF: 978-3-98857-134-2

EPUB: 978-3-98857-133-5

Hirnkost versteht sich als engagierter Verlag für engagierte Literatur.

Mehr Infos: www.hirnkost.de/der-engagierte-verlag

INHALT

Vorwort

Anne Weiss: Zwischen den Grenzen des Wachstums und grenzenloser Phantasie.

Die Geschichten

Jol Rosenberg: Papa und das Meer

Lisa Pauline Wagner: Preisfrage

Jonathan Lidl: Noah

Sabine Schönfellner: Auf dem Mars

Lea Schnichels: Der letzte Wunsch

Burkhard Wetekam: QAJAQ

Lisa-Viktoria Niederberger: Living Nightlights

Amy-Leanne Schorpp: Letztes Kapitel

Jürgen de Bassmann: In der Heat-Shift

Rosalie Schäfer: Verlorenes Land

Lena Richter: Breitengrad 51.3388, Längengrad 6.5853

Marlene Stahl: Die verlorene Welt

Gedanken über die Zukunft

Kim Stanley Robinson: Über das Schreiben von Zukünften

Nachwort

Fritz Heidorn: Hoffnung auf Utopia – Literarische Wege in eine lebenswerte Zukunft

VORWORT

Zwischen den Grenzen des Wachstums und grenzenloser Phantasie.

ÜBER DAS SCHREIBEN IN ZEITEN DER POLYKRISE

Was kann ein Literaturpreis, der die Klimakrise in den Blick nimmt – und der nicht danach fragt, was wir gegenwärtig erleben, sondern was uns erwartet? In der Jury nehmen wir alle Ideen unter die Lupe – alle in Text gegossene Hoffnung, alle in Worte gehüllte Ängste, alle mit Forschungsergebnissen untermauerten Zeilen.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die für den Wettbewerb »KLIMAZUKÜNFTE 2050« einen Text eingereicht haben, nicht nur bei denjenigen, die ausgezeichnet worden sind. Genau das brauchen wir – es ist wie Brainstorming auf dem Papier. Erst im Strom der Ideen und Gedanken entstehen erlebbare Zukünfte und realistische Träume.

Welche Texte gab es dieses Jahr?

Ich las über eine Zukunft, in der sich alle mindestens für ein Jahr in den Winterschlaf versetzen lassen müssen, weil Ressourcen knapp sind. Über Glühwürmchen als Lichtquelle. Über eine Zukunft, in der Kellerwohnungen am teuersten sind, weil sie kühl bleiben. Über Kapseln, in denen verlorene Ökosysteme erfahrbar werden – und Jugendliche, die auf dieser Reise eine Gefühlsachterbahn aus Verzweiflung, Trauer, Wut erleben. Ich las von einer Zukunft, in der wir per KI-gesteuerter Zelle in frühere Naturerfahrungen eintauchen können – und dass Trauer über den Verlust dort nicht geduldet wird. Von einer Zeit, in der Kommunikation mit Pflanzen schließlich möglich ist, von Eichenblatt-Hortensien, die unter harten Klimabedingungen überleben, von einem Bücherverbot, weil Papier Abholzung bedeutete. (Hoffentlich kommt es nicht so weit, dachte ich da!) Von einer zynischen Lotterie, in der Menschen, die vor dem Klimawandel geflohen sind, eine Bleibe gewinnen können. Von Fleisch als verbotener Ware. Die Geschichten erzählen außerdem von Geburten im All, von einer Umweltaktivistin, die Flussrechte mit einem Dreizack verteidigt, vom Leben in der Arktis und auf dem Mars. Und eine Story hielt die überraschende Erkenntnis bereit, dass unsere Erde in Wahrheit schließlich der verwüstete Planet ist, den wir zunächst für den Mars halten.

Mich hat beeindruckt und überrascht, wie viele Ideen und wie viel Erzähltalent in diesem Wettbewerb zusammenkommt. Wie viele Genres vertreten sind – vom Roman und der Kurzgeschichte über den Slam-Poetry-Text und das Gedicht. Wie beharrlich Fragen gestellt und Antworten gesucht, welche Vermutungen angestellt werden, wie in die Zukunft hineingefühlt wird.

Dabei war etwas für mich deutlich spürbar: Häufig ist von Menschen die Rede, die vor den Auswirkungen der Klimakrise flüchten oder sich mit ihrem Schicksal abfinden. Die Texte erzählten viel von der Anpassung, viel vom Verlust, einige auch von technischen Errungenschaften. Einige klangen resigniert, andere wie realistische Zukunftsszenarien. Aber alle bewegten sich zwischen den Grenzen des Wachstums und grenzenloser Phantasie.

Wie entstehen die Texte, die eingereicht wurde?

Wenn Schreibende auf dem Papier eine Klimazukunft erdenken, tun sie das vor dem übervollen Panorama einer fordernden Gegenwart und inmitten eines anstrengenden Alltags. Üblicherweise wenden wir uns darin nur ungern der Erkenntnis zu, dass etwas grundlegend nicht in Ordnung ist. Vor allem, wenn dann noch Schularbeiten begleitet, das Mittagessen auf den Tisch gestellt, die Beförderung, der nächste Urlaub, der Auslandsaufenthalt der Tochter geplant werden müssen.

Es ist leichter, den Versprechungen zu glauben, die beharrlich an unsere Bewusstseinsränder spülen. Und es ist nicht einfach, diese dauerhaft abzuwehren. Wenn du eine Versicherung abschließt, ein Haus baust, nur ein wenig Geld in Aktien anlegst, dann bist du versorgt. Hier wird es schon nicht so schlimm. Wir kümmern uns darum. Wenn der Alltag besonders anspruchsvoll ist, der Schild brüchig, der uns vor dem steten Strom der Werbeschmeicheleien schützt: Du solltest dir das gönnen! Weil du es dir wert bist! Die anderen haben ein größeres Auto! Und viele werden mürbe, wenn dazu noch aus dem Fernseher die stete Botschaft tröpfelt: Wirtschaft! Konjunktur! Sicherheit!

Viele Menschen verstummen auch angesichts der Bedrohung durch die Klimakrise. Aktuelle Studien verheißen nichts Gutes. Nur ein Beispiel für eine schockierende Meldung aus den letzten Monaten: 2023 wurde eine Untersuchung veröffentlicht von Peter Ditlevsen, seines Zeichens Physiker und Klimaforscher am Nils Bohr Institutet, und Susanne Ditlevsen, Mathematikerin und Statistikprofessorin an der Uni Kopenhagen, dass die AMOC mit 95-prozentiger Sicherheit zwischen 2025 und 2095 ihren Kipppunkt erreicht.1 Die jüngste Studie von Forschenden der Unis Utrecht und Princeton weist auf einen Kollaps zwischen 2037 und 2064 – der Mittelwert dafür liegt bei 2050, es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass es davor geschieht.2

Was dann passiert? Stephan Rahmstorf vom PIK erklärt immer wieder geduldig die Prognosen – zuletzt unter anderem in Vilnius3: Während überall die Temperaturen wegen der Klimagase in der Atmosphäre steigen, fällt mit der Meeresströmung auch die Zentralheizung für Nordeuropa und Skandinavien aus. Dort würde es dann bis zu 4 Grad Celsius pro Jahrzehnt kühler. Ein kalter Blob entsteht über dieser Region. An den Rändern prallen Hitze und Kälte aufeinander, es kommt zu Wetterextremen, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können.

Wir wissen, was uns erwartet – eigentlich. Und eigentlich beunruhigt es uns. Eine weltweite UN-Umfrage zeigte 2024, dass sich 80 Prozent der Befragten mehr Maßnahmen wünschen – die Sorge war noch nie so groß.4 Wir wissen oft nur nicht, wie wir davon erzählen sollen, ohne zu verzweifeln.

Viel zu schnell gewöhnen wir uns gerade daran, dass die 1,5-Grad-Grenze aus dem Blick gerät – dies halten auch Klimaforschende inzwischen für immer wahrscheinlicher, wie eine Umfrage der britischen Zeitung The Guardian 2024 erwies.5 Ein Großteil der 380 Top-Klimawissenschaftler*innen, die von der Zeitung befragt wurden, sind »verängstigt, aber entschlossen weiterzukämpfen«6. Die Nachrichten klingen jedoch so, als wären Wirtschaft und Politik einfach bereit, sich an den Gedanken einer 2- oder 3-Grad-Welt zu gewöhnen. Und in erfolgreichen Klimathrillern und Filmen wie Don’t look up und Twisters geht die Sache gar nicht gut aus.

Und trotz all der Prognosen, trotz der überall zu besichtigenden Vogel-Strauß-Taktik sind die Beiträge für diesen Wettbewerb anders: Sie sind weniger düster als noch zwei Jahre zuvor.

Wie gelingt es, über eine gelingende Zukunft zu schreiben?

Ich verstehe, dass es nicht einfach ist, eine Zukunft von einem guten Leben zu erträumen. Ich verstehe selbst, wenn das jemand gar nicht will. Wenn jemand versucht, sich dagegen zu sträuben bis zum Letzten. (Ich habe nur kein Verständnis dafür, wenn am Ende menschenfeindliches Denken und ein Kreuzchen auf dem Wahlzettel für rechtsextreme Politik dabei herauskommen.)

Gerade Deutschland ist außerdem, was Genreliteratur und Filme angeht, ganz eindeutig Spannungsland. Da zwängt sich die Katastrophe, der Klimathriller ja quasi auf, oder? Das Problem erscheint uns übergroß, wir sehen die einzelnen Schritte, die wir gehen müssen, nicht mehr vor dem, was sich am Horizont auftürmt. Und es ist schwierig, sich davon freizumachen, dass inzwischen auf allen gesellschaftlichen Ebenen immer öfter von Anpassung die Rede ist, und davon, dass wir ohnehin nichts mehr tun könnten.

Jeder Text, der entsteht, muss sich erst aus dieser für Kunstschaffende misslichen Lage herausschälen. Aus den alten Bildern, in denen wir festhängen. Aus dem, was uns Eltern und Schuljahre beigebracht haben. Und aus der Werbung, die glitzernde Fesseln für uns geschmiedet hat.

Und – ach, du liebe Zeit, ist das schwierig, sich daraus zu befreien!

Genau darum brauchen wir Wettbewerbe wie diesen und Szenarien über Klimazukünfte dringend. Am besten auch Texte, die zeigen, wie die Zukunft gelingen kann – ohne sich in den Hirngespinsten von Technologieoffenheit oder grünem Wachstum zu verfangen.

KLIMAZUKÜNFTE 2050 weist den Weg: Die Geschichten beginnen in der Zukunft, damit sich die Geschichte rückwärts schreibt und begreifbar wird. So richtet sich der Blick zurück – auf die einzelnen Schritte, die wir noch gehen müssen.

Es ging alles viel schneller, als wir gedacht hatten, könnte eine solche Geschichte beginnen, und auf einmal stellte sich die Frage nicht mehr, ob wir uns die einschneidenden Schritte, den wirkungsvollen Schutz wirklich leisten könnten. Inzwischen unterscheidet sich unser Leben sehr von dem vor der Krise. Und ich weiß das, denn jetzt lebe ich schon ein dreiviertel Jahrhundert auf diesem Planeten. Ich bin immer noch da und die Gegenwart fühlt sich gut an, auch wenn ich das vor fünfundzwanzig Jahren nicht geglaubt hätte …

Aus der Zukunft schreiben heißt: Wir denken uns aus, was geschehen ist, um eine Zukunft möglich zu machen. Der Trick ist, es innerlich wirklich zu erleben. Sich in diese Zukunft nicht nur hineinzudenken, sondern sich hineinzufühlen. Befürchtungen, Sorgen, Prognosen für den Moment nur als Antrieb für die Geschichte zu sehen. Den Raum der grenzenlosen Phantasie wirklich auszunutzen, sich hineinfallen zu lassen.

Meine Hoffnung ist, dass die Geschichten, die wir uns von der Zukunft und dem Weg dorthin erzählen, auf die Gegenwart wirken. Wenn ich nicht glauben würde, dass Geschichten, dass Schreiben etwas verändert, dann würde ich mich besser zurücklehnen und Realityshows glotzen.

Dass ich das nicht machen muss, verdanke ich unter anderem euren vielen Beiträgen in diesem Jahr. Und ich kann es nicht abwarten, die nächsten Geschichten über Klimazukünfte zu lesen.

Anne Weiss

1) Ditlevsen, P., Ditlevsen, S.: »Warning of a forthcoming collapse of the Atlantic meridional overturning circulation«. Nat Commun 14, 4254 (2023), https://doi.org/10.1038/s41467-023-39810-w

2) Smolders, Emma & Westen, René & Dijkstra, Henk. (2024). »Probability Estimates of a 21st Century AMOC Collapse«, https://www.researchgate.net/publication/381510992_Probability_Estimates_of_a_21st_Century_AMOC_Collapse

3) »Tipping risk of the Atlantic Ocean’s overturning circulation, AMOC. Keynote by Prof. Rahmstorf«, Vilnius, Mai 2024, https://www.youtube.com/watch?v=ZHNNW8c_FaA

4) »The Peoples’ Climate Vote 2024«, https://peoplesclimate.vote/

5) »World’s top climate scientists expect global heating to blast past 1.5C target«, 8. Mai 2024, https://www.theguardian.com/environment/article/2024/may/08/world-scientists-climate-failure-survey-global-temperature

6) »We asked 380 top climate scientists what they felt about the future«, 8. Mai 2024, https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2024/may/08/hopeless-and-broken-why-the-worlds-top-climate-scientists-are-in-despair

Anne Weiss, Jahrgang 1974, studierte Sprachen und Kulturwissenschaften in Bremen. Sie arbeitete lange als Verlagslektorin und leitete eine Schreibschule. Inzwischen lebt sie als Autorin, Ghostwriterin und Coach in Berlin, entwickelt neben Sachbüchern auch fiktionale Formate und schreibt für verschiedene Magazine. Zusammen mit Sven j. Olsson organisiert sie die Writers for Future und produzierte im Team mit anderen für die Initiative Volksentscheid Berlin autofrei den Pod-cast ring frei!. Zuletzt erschienen von ihr das autobiografische Sachbuch Mein Leben in drei Kisten (Knaur) und, in Zusammenarbeit mit Bettina Schuler, der Nachhaltigkeitsratgeber Das Weltretter-ABC (mvg).

Jol Rosenberg

PAPA UND DAS MEER

Seit Anerkennung der Pflanzenrechte ist Salat selten geworden. Jedenfalls auf dem Teller. In städtischen Beeten dagegen führen Salate ein quirliges Leben. Bis auf sehr seltene Ausnahmen halten sie nichts davon, Blätter für heißhungrige Menschen zu spenden. Aus diesem Grund blieb mein letzter Ausflug ebenso erfolglos wie die Versuche der letzten Wochen: Kein einziges Blatt konnte ich ergattern. Dabei wurde es Herbst; aber Salate träumen offenbar genauso vom ewigen Leben wie Menschen. Nur diese Woche noch. Und dann die nächste.

Eine Margerite in schlichtem braunem Topf wartete an der Bushaltestelle. Wind peitschte Staub in ihre Blätter. Ich platzierte mich müde neben die Menschenbank. Mein Maß an Pflanzenkommunikation für den Tag war eindeutig überschritten. Unhöflich wollte ich trotzdem nicht sein.

»Fährt dieser Bus nach Norden?«, zirpte die Blume, als ich widerwillig den Übersetzer aktivierte. Wer einmal einen halben Tag lang versucht hat, mit Salaten zu diskutieren, weiß, wovon ich so müde war. Eigentlich gut, dass der aufziehende Sturm das beendet hatte.

Ich schüttelte den Kopf; aber Blumen verstehen Gesten nicht. Also sagte ich: »Ich glaube nicht. Wo wollen Sie denn hin?«

»Ans Meer.«

»Ans Meer?« Nun drehte ich mich doch zu ihr um. Wind zauste ihre buschigen Blätter und zwei eher kleine Blüten, deren Stempel in den weißen Außenblättern gelb leuchteten.

»Ungewöhnlich, ich weiß«, zirpte sie.

Dass Pflanzen Bus oder Bahn fahren, ist normal. Deshalb gibt es ja auch Wartebereiche für sie, sodass wir Menschen sie mitnehmen können. Aber ich hatte noch nie von einer Pflanze gehört, die freiwillig eine weite Strecke zurücklegt. Pflanzen sind sesshafte Kreaturen, normalerweise wollen sie sich nicht einmal eintopfen lassen. Ich weiß, dass es mal üblich war, sie trotzdem reihenweise in Töpfe zu pferchen, aber heute ist das anders. Wenn ich Papa glauben kann – und an der Stelle gibt es keinen Grund an seinen Aussagen zu zweifeln –, ist heute so ziemlich alles anders.

Die Margerite sprach erst wieder, als sich der Bus näherte. Wahrscheinlich spürte sie seine Vibrationen. »Kannst du mich trotzdem mitnehmen? Bitte?«

Ich hob den Topf auf meinen Schoß, fuhr die Rampe hinauf und sicherte den Rollstuhl. Der Bus fuhr an.

»Sieht nicht gut aus da draußen«, murmelte ich und betrachtete die wirbelnden Staubfahnen hinter den leeren Pflanzenfahrplätzen. »Wo willst du aussteigen?«

Die Stellplätze sind nach Haltestellen sortiert, sodass auch Leute ohne Übersetzer wissen, wo sie einer Pflanze beim Ausstieg helfen können. Ich würde jemanden um Hilfe bitten, um die Margerite an ihren Platz zu stellen. Vielleicht die Person mit dem Schnauzbart und den schwarzen Arbeitshosen einen Sitz weiter hinten. Ich würde mich jedenfalls nicht während der Fahrt abschnallen.

»Wohin?« Ich sah auf die Blume in meinem Schoß. Erde bekrümelte meine Hose, als der Bus eine Kurve sehr sportlich nahm.

»Es ist mir wirklich unangenehm«, zirpte sie, »aber ich …«

»Ja?«

»Ich habe Angst vor Sturm.«

»Hmm.«

Ich finde Sturm auch nicht gerade angenehm. Obwohl mittlerweile alle Schutzräume barrierearm sind, überfällt mich immer wieder die Sorge, zu langsam zu sein. Wie musste es da erst einer Pflanze gehen?

»Du kannst mit zu mir kommen«, bot ich an. »Für die Nacht.«

»Ist das sturmsicher?«

»Aber so was von!«

Später saßen wir am Tisch. Oder besser: Ich saß und die frisch gegossene Margerite hockte in ihrem Topf daneben. Ich aß, die Margerite saugte vermutlich Wasser und Licht auf. Draußen vor dem Fenster wogten die Blätter der Fassadenbegrünung im Wind, der inzwischen eindeutig Orkanqualitäten aufwies. Vielleicht ist es gut, dass Pflanzen weder sehen noch hören können. Ich kaute mein Fallobst und das schmerzarm geerntete Gemüse und starrte nach draußen.

»Stürmt es noch?«, fragte die Margerite.

»Mhm. Kennst du vielleicht eine spendenfreudige Salatkolonie?«

»Salat?«

Pflanzen neigen generell dazu, Dinge, die ein Mensch ausspricht, zu wiederholen. Vielleicht ist das auch ein Übersetzungsfehler oder Wörter müssen erst einsickern oder so was. Wer weiß das schon? Salatbeete, so hatte ich in den letzten Wochen gelernt, perfektionieren das. Fetzen meiner Fragen hatten vielstimmig widergeklungen. Essen – Essen – Essen – Essen und Kindheit – Krankheit – Kindheit – Krankheit. Manchmal beneide ich Papa darum, dass er sich an ein Leben erinnern kann, in dem Pflanzen noch stumm waren. Das Telefon klingelte. Papa rief immer um diese Zeit an. Papa oder Karl. Ich nahm ab.

»Na? Erfolg?« Heute klang Papa erstaunlich klar. Wie jemand, dessen Gedanken sich nicht andauernd verheddern.

»Nee.«

»Mach dir nichts draus. Ich hatte heute Apfelsteak.« Seine Stimme klang brüchig. Als hätte sie zu lange in der Sonne gelegen. Vor dem Fenster flatterten Blätter und meine bunten Wimpel. Tage wie heute sind ein Geschenk.

»Wie war das eigentlich damals?«, fragte ich.

»Was?«

»Das mit dem Salat.«

Papa lachte, hustete, lachte wieder. »Pflanzen galten als … schmerzfrei.«

»Mhm.«

»Wir aßen sie unbekümmert und Bäume standen einfach nur herum. Ganz stumm.« Papa lachte. »Salat galt als gesund und … Gurken! So köstlich. Gurkensalat mit saurer Sahne und Hanni hat immer gesungen, wenn die Sonnenmilch mal wieder ranzig roch …«

Ich behielt mein Seufzen bei mir. Wenn Papa so durcheinander geriet, regte es ihn nur auf, wenn ich ihn stoppte. Oder nachfragte. Ich musste die Wörter fließen lassen, wie eine neue Melodie, die gar nicht mehr nach meinem Papa klang. Sinnlos, ihr einen Sinn entlocken zu wollen.

Zum Glück fing der Übersetzer den Redeschwall meines Vaters nicht auf. Es kamen eine Menge Pflanzen darin vor. Und jede Menge Appetit. Papas Worte versickerten, eine Tür klapperte. Karl wahrscheinlich, sein Abendpfleger. Im Hintergrund hörte ich Schritte, jemand sagte etwas, ein langgezogenes Einatmen. Ich versuchte, nicht an seinen Mund zu denken, schmale Lippen, Speichelfäden, ein Kinn, das mühsam gehoben wird. Karl, der das Headset zurechtrückt.

»Runo?«, blubberte Papa.

»Ich bin noch da.«

»Hast du den Salat gekauft? Ich habe so Lust auf Salat. Ich hab dir doch schon letzte Woche gesagt, dass ich Salat brauche.«

»Papa, ich habe leider keinen Salat.«

»Warum tust du nie, was ich dir sage?«

»Warst du schon mal am Meer?«

»Meer! Meer! Du willst doch nur ablenken von deiner Schusseligkeit!«

»Papa, ich muss jetzt mal …«

»Jajaja, immer keine Zeit. Die Jugend von heute!«

Ich hörte Karl etwas sagen, es raschelte, die Verbindung wurde unterbrochen. Ich saß und starrte die Margerite an, kleine buschige Blätter. Buschig und spatelförmig, was für ein eigenwilliges Wort. Eigenwillig, wie Papa. Merkwürdig, dass er alles vergaß – nur nicht seine Lust auf Salat.

»Und, war er am Meer?« Bei Pflanzen stelle ich mir immer vor, dass sie mich ansehen. Im Fall der Margerite mit zwei gelben Augen, umkränzt von weißen Blütenblättern.

»Keine Ahnung.«

»Hast du ihn das nicht gefragt?«

»Doch.« Ich stützte das Kinn in die Hände. »Aber seine Antworten passen nicht unbedingt zu meinen Fragen.«

»Er will Salat.«

»Ja. Seit Monaten schon.« Es war eins der wenigen Dinge, die stabil blieben, wo alles andere sich verflüchtigte: Papas klare Zeiten. Seine Fähigkeit zu gehen. Wörter so aneinanderreihen, dass sie auch für Außenstehende Sinn ergeben.

»Stirbt er?«

Ich nickte gegen den Kloß in meinem Hals an. »Ja, er stirbt.«

Merkwürdig, es auszusprechen. Ich konnte mir eine Welt ohne Papa nicht vorstellen.

»Warst du schon mal am Meer?«, zirpte meine Besucherin.

»Nein. Ja.«

»Beides?«

»Ich war wohl mal da, aber ich kann mich kaum erinnern. Ich war klein. Und mein Vater war noch … da.« Ich erinnerte mich an Wasser an meinen Beinen. Seine Haare, die an meinen Armen kitzeln. Sonne.

»Du könntest mit mir hinfahren.«

Darf man ans Meer fahren, wenn der Vater stirbt? Ich rieb über einen Soßenfleck auf dem Tisch. Es gab ohnehin nichts, was ich tun konnte. Ich hatte alle Salatkolonien der Stadt besucht. Mit Leuten gesprochen und die Geschichte erzählt: Ein sterbender Mann, der sich Salat wünscht. Ich konnte ebenso gut ans Meer fahren. Oder hier sitzen bleiben.

Ich sah die Margerite an. »Wieso willst du ans Meer?«

»Wieso willst du Salat?«

»Weil ich ihm seinen letzten Wunsch erfüllen möchte.«

»Letzten Wunsch.«

Wie unsinnig das klang. Es konnte nur von hinten betrachtet der Letzte sein. Als sei mein Vater schon gestorben. Dabei wollte Papa heute und morgen gewiss noch mit mir sprechen und einschlafen und aufwachen und essen und meine Hand halten. Eine Hand halten. An manchen Tagen erkannte er nicht, ob es meine war. Und Salat essen. Das blieb der Fixpunkt. Aus der Ferne war es leichter zu ertragen, wenn Papa sinnlose Wörter aneinanderreihte. Ich konnte mir einreden, nichts von seinen dürren Armen zu wissen. Von den Flecken auf seiner Kopfhaut. Von seinem Stöhnen. Davon, wie er immer weniger wurde.

»Und wieso willst du nun ans Meer?«

»Wegen der Luft. Salzhaltig.« Die Margerite klang, als sei das völlig selbstverständlich. War es vielleicht auch. Aus Pflanzensicht.

»Ich dachte, Margeriten vertragen kein Salz.«

»Nicht im Trinkwasser, nein. Aber in der Luft könnte es interessant sein.«

Wir saßen und schwiegen. Ich schaute dem Sturm zu und später lag ich im Bett und starrte in die Nacht, bis meine Augen brannten.

Papa brabbelte ins Telefon und ich saß im Zug und fuhr von ihm weg. Draußen erstreckten sich Felder bis zum Horizont, gelb-grünrot-blau getupft, dazwischen dunklere grüne Buschtupfen. Unsere Fähigkeit, Pflanzen zuzuhören, hat die Landwirtschaft revolutioniert. Und nicht nur die. Früher sind Menschen nicht einmal auf die Idee gekommen, dass Pflanzen mit uns kommunizieren wollen. Selbst so unübersehbare Versuche wie Kornkreise verstanden sie nicht. Dabei versuchten die Pflanzen nur, uns zu sagen, was wir tun müssen.

Draußen glitten Bäume vorüber. Seen. Es ist leichter, Wesen zu geben, was sie brauchen, wenn sie sich artikulieren können. Kooperierende Pflanzen machen unsere Städte grün und den Klimawandel lebbar. Aber wie lange braucht die Wissenschaft noch, um den Wortsalat zu übersetzen, den Papa von sich gibt? Vielleicht gibt es Dinge, die nicht übersetzbar sind. Abwesenheiten.

Die Bahn glitt ruhig durch jede Menge Landschaft und ich hörte meinem Vater zu, sagte gelegentlich einen Satz. Wir reihten Worte aneinander, die nicht immer Sinn ergaben, und hielten uns daran fest. Eigentlich gab es keinen Grund, nicht ans Meer zu fahren.

Die Margerite und ich standen auf einem Sonnenflecken und warteten auf den Bus zum Meer.

»Würde es ihm mit Salat besser gehen?«, fragte sie.

»Würde es dir am Meer besser gehen?«, antwortete ich.

»Es wäre ein anderer Wind.«

»Vielleicht.«

Ich dachte daran, wie schwer ich es aushielt, wenn Papas Hände meine umkrampften und seine Stimme höher klang. Wenn Schweiß auf seiner Stirn perlte und er vom Krieg erzählte und von Mauern, von Schiffen und Lagern. Sicherheit ist eine fragile Sache.

»Kaum eine Pflanze schöpft ihre Freiheit wirklich aus«, sagte die Margerite in meine Gedanken hinein.

Ich blinzelte zum Topf auf meinem Schoß. »Das trifft wohl auch auf Menschen zu.«

Die Margerite hatte recht, die Luft roch hier anders. Gemeinsam fuhren wir über den gefegten Betonweg – bis zu der Stelle, an der er im Sand versank. Ein Schild wies auf den Verleihservice für Strandmobile hin.

»Sind wir am Wasser?«, fragte die Pflanze.

»Nein. Ich will da jetzt nicht hin.« Zum Baden war es ohnehin zu kalt. »Aber ich sehe es.«

»Kannst du es beschreiben?«

»Das Meer?«

»Das Meer.«

»Hmm.« Wie konnte ich jemandem ohne Augen beschreiben, was ich sah? »Also da ist der Sand vor uns. Gelblich. Ein bisschen heller als deine Stempel. Ziemlich viel heller. Und da, wo der Sand nass ist, wirkt er dunkler. Da liegen kleine Steine. Unzählige Kiesel. Und dahinter beginnt das Wasser. Es ist graublau, ganz verschiedene Arten Graublau und unglaublich … weit.«

»Weit?«

»Ja. Es geht immer weiter. Bis zum Horizont. Also da, wo Himmel und Wasser aneinanderstoßen.« Weiß eine Pflanze, was ein Horizont ist? Hat sie irgendeine Idee von Farben?

»Ist es angenehm für dich?«

Ich schloss für einen Moment die Augen und öffnete sie wieder. »Ja. Und für dich?«

Es platschte. Ein Kind hatte einen Knüppel ins Wasser geworfen. Ein schwarz-weiß-gefleckter Hund sprang kläffend hinterher, der buschige Schwanz peitschte die Wellen. Darüber kreisten Möwen und stießen spitze Schreie in die Wolken.

»Es ist nicht wirklich angenehm«, zirpte die Margerite. »Ziemlich windig. Wünsche sind wohl nur so lange besonders, wie sie unerfüllbar sind. Trägst du mich zu den Pflanzen? Ich möchte mich ein bisschen austauschen.«

Ich trug sie zum Strandhafer und sie begannen ein eifriges Gespräch. Pflanzenkommunikation ist trotz Übersetzer rätselhaft. All die Wörter für Luft und Wind und Sonne und Wasser lassen sich nicht in etwas für Menschen Fassbares einordnen. Ich glaubte zu verstehen, dass es um den Wind hier ging, der anders blies als in der Stadt, um Wurzelenge im Topf und Salz. Um Neugier und das Gefühl, die eigenen Grenzen zu überwinden. Offenbar fand die Margerite Menschen ganz interessant. Ich fragte mich, ob Pflanzen so was auch behaupten, weil sie wissen, wer ihnen zuhört. Ich fand sie jedenfalls nur mäßig spannend.

»Fahren wir zurück?«, fragte die Margerite irgendwann.

Der Wind hatte aufgefrischt und drückte den Hafer an die Dünen.

»Heute noch?«

»Ja.«

»Nein.«

Ich wollte am Meer spazieren gehen, mir eines dieser Strandmobile leihen und so weit fahren, bis ich die Hand ins Wasser stecken konnte. Ich wollte Salatbeete finden und zumindest versuchen, ein Blatt zu bekommen. Meerwind würde meine Haare zausen, Salz die Nase weiten. Salz und Tränen auf meinen Wangen trocknen.

Der Anruf erreichte mich am nächsten Tag. Meine Hand war meerwasserumspült, Salz kristallisierte in meinen Haaren. Ich weinte in den Wind und umklammerte die Dose mit dem einen Salatblatt, das wir ergattert hatten. Wir fuhren in die Stadt zurück.

Im Pflegeheim hielt ich seine Hand und erzählte ihm vom Meer. Vom Wind und den Wellen, vom Singen des Strandhafers, vom Kind und dem Hund. Vielleicht erzählte ich auch mir davon. Ich legte das Blatt auf seine hellen Lippen. Sein Atem bewegte es kaum, quälte sich, rasselnd, mühsam. Seine papiernen Lider flackerten, eine leichte Krümmung, der Ort, an dem Leben und Tod aneinanderstoßen.

Als das Salatblatt sich nicht mehr bewegte, sah ich an der Margerite vorbei aus dem Fenster. Ich stellte mir vor, wie er das Blatt aß, lächelte, schluckte.

»Könntest du mich einpflanzen?«, bat die Margerite.

»Gleich«, sagte ich und betrachtete Papas Lippen. Ein Sonnenstrahl durchschien das Blatt darauf und färbte sie grün.

Jol Rosenberg (ens/they/keine) bloggt auf www.jol-rosenberg.de mit dem Schwerpunkt deutsche Science-Fiction und schreibt vorwiegend in diesem Genre. Kurzgeschichten erschienen in Anthologien und Zeitschriften, unter anderem in Queer*Welten, c‘t und der Anthologie Future Work. Das Romandebüt Das Geflecht. An der Grenze erschien im Herbst 2022 bei ohneohren und wurde für den Kurd-Laßwitz-Preis und den Deutschen Science-Fiction-Preis nominiert. Darauf folgte die ETOMI-Dilogie, Etomi. Erwachen und Etomi. Aufbruch bei Plan9. Im Oktober 2024 gab Jol Rosenberg die Anthologie Psyche mit Zukunft. Sieg über die Finsternis in mir bei ohneohren heraus.

Web:www.jol-rosenberg.de

Twitter:/JolRosenberg

Bluesky: /jolrosenberg

Instagram:/jolrosenberg.autor.in

Lisa Pauline Wagner

PREISFRAGE

Entschuldigung, was kostet die Tomate?

Pro Kilo oder pro Stück?

Wie viel spar ich, wenn ich zwei kaufe?

Sie kostet wenig pro Kilo, aber viel pro Geschmack.

Koste mal!

Was kostet ein Stuhl?

Der Stuhl auf dem du gerade sitzt.

Eine Stunde?

Eine Stunde meiner Zeit?

Eine Stunde deiner Zeit?

Was kosten zwei Stunden auf diesem Stuhl?

Und wie viele Stunden kostet dieser Stuhl?

Wie viele Stunden sind ein Leben?

Was kostet ein Leben in Freiheit?

Und in Sicherheit?

Und wer bezahlt das?

Und wo kauf ich das?

Ach, was kostet die Welt!

Und wie schmeckt sie?

Koste mal!

Was kostet die Nacht im Hotel?

Wie viel, wenn du mitkommst?

Entschuldigung, da hab ich mir jetzt echt was geleistet.

Wie viel bin ich dir denn wert?

Wie viel für diesen Text?

Was kostet eine Umarmung?

Was kostet mehr – Kondom, Pille oder Kind?

Und eine Leihmutter?

Und eine Samenspende?

Und das Vollzeitinternat?

Ach, was kostet die Welt,

und wie schmeckt sie?

Zahl ich pro Kilo oder pro Stück?

Koste mal!

Was kostet Brot?

Was kostet Brot morgen?

Was kostet Gesundheit?

Gesundes Essen?

Saubere Luft?

Einmal tief atmen?

Was kostet mich krank sein?

Und wer bezahlt das?

Was kostet ein Tag im Krankenhaus?

Wie viel kostet Arbeiten?

Und Erben?

Das ist ja günstig!

Ach, was kostet die Welt!

Was kostet Bildung für die nächste Generation?

Können wir uns das leisten?

Was kostet Greenwashing?

Was kostet Greenwashing wirklich?

Und wer profitiert?

Können wir uns das leisten?

Was sind meine Werte wert?

Das können wir uns nicht leisten.

Ach, was kostet die Welt!

Wie viel spar ich, wenn ich zwei kaufe?

Was kostet supersize

und das Fitnessstudio?

Und die Diät-Limo?

Was kostet ein Tag mit Eros Ramazzotti?

Oder mit Lindner?

Und ein Tag ohne Lindner?

Kann ich mir das leisten?

So was sagt man nicht –

das kostet!

Wie viel für eine Beleidigung?

Und für Rufmord?

Ja, davon kann ich mir jetzt auch nichts kaufen.

Was kostet der Staat?

Zahl ich den pro Kilo oder pro Stück?

Und gibt’s den Staat auch als Eigenmarke

ohne die teure Werbung?

Wie viele Follower brauche ich, um Werbung auf Instagram zu verkaufen?

Wie viel kostet mein Gesicht auf der Litfaßsäule?

Und pro Tag?

Geht das auch pro Stunde?

Und wer bezahlt das?

Müssten nicht Sie mich dafür bezahlen, dass Sie mich hier abbilden dürfen?

Ach, was kostet die Welt!

Und nur die Ukraine?

Zahl ich den Panzer pro Kilo

oder pro Stück?

Zahl ich den Pazifismus pro Kilo oder pro Stück?

Zahl ich die Soldaten pro Kilo oder pro Stück?

Und wer profitiert davon?

War es jetzt ungünstig, das zu erwähnen?

Was sind meine Werte wert?

Verdient man bei der Bundeswehr eigentlich Anerkennung?

Was kostet Heizen?

Und Heizen mit Öl?

Und was kostet Heizen mit Öl wirklich?

Und was kostet Heizen mit Öl morgen?

Aber was kostet Heizen mit Öl morgen wirklich und zieh ich mir

da nicht lieber einen Pullover an und

was kostet ein Pullover?

Und in Fair Trade?

Und in bio?

Und in unverpackt?

Und in regional?

Und in rot?

Was kostet ein Hund

und das Hundefutter

und der Tierarzt?

Und wenn ich ihn vegan ernähre?

Muss ich dann seltener zum Tierarzt?

Was kostet ein Schwein?

Nicht zum Essen, als Haustier.

Und wenn ich den Hund dann doch essen will,

was kostet das?

Lohnt sich da eine Versicherung?

Zahl ich dann pro Kilo oder pro Stück?

Was kostet Dog Sharing?

Kann man mit Gassigehen Geld verdienen?

Wie viel für einmal Spazierengehen im Wald?

Und das Ticket für den Bus?

Darf mein Schwein umsonst mitfahren?

Und wenn ich aber noch vorhabe, den Hund zu essen, darf er

dann umsonst mitfahren?

Vielleicht bleib ich dann lieber zu Hause.

Ach, was kostet die Welt!

Und was kostet die Welt in bio?

Und unverpackt?

Und regional?

Kann ich mir das leisten?

Und müssen wir dann nicht wieder woanders sparen?

Was kostet es, soziale, ökologische und ökonomische Standards

vor Profit zu stellen?

Koste doch mal.

Und wer bezahlt das?

Und wo kaufe ich das?

Ach, was kostet die Welt!

Und wenn wir sie retten?

Koste mal!

Wollen wir uns das nicht einfach leisten?

Lisa Pauline Wagner, geb. 1992 in Neunkirchen, Österreich ist Regisseurin, Autorin und Poetin. Sie wuchs in Berlin auf und studierte 2017 bis 2022 Theaterregie an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Im Laufe ihres Studiums wurde sie mit dem Promos Stipendium des DAAD und mehrfach mit dem Deutschlandstipendium für begabte und leistungsstarke Studierende ausgezeichnet. Sie wurde 2022 Vizemeisterin der internationalen, deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam und 2023 Berlin-Brandenburg Meisterin. Im selben Jahr erschien ihre Textsammlung So sieht’s aus im Blaulicht Verlag. Im Januar 2024 vertrat sie Deutschland bei den Poetry Slam Europameisterschaften in Belgien und im November 2024 bei den Weltmeisterschaften in Togo, Westafrika.

Jonathan Lidl

NOAH

Er war zu spät. Wie hatte das nur passieren können? Langsam fließt eine Träne über seine Wange. Sie bahnt sich unaufhaltsam ihren Weg an seinem Mund entlang, bis sie mit einem leisen Ploppen auf den kalten Betonboden unter seinen Füßen auftrifft. Zu spät. Alles vorbei. Während er auf das schwarze Meer und den am Horizont verglühenden Ball der Sonne blickt, denkt er an die vergangenen Stunden zurück. Mit wie viel Hoffnung war er doch erfüllt gewesen!

Leise und gleichmäßig brummte der Motor des Bootes dahin. Zufrieden blickte Noah vom GPS-Gerät auf und richtete seinen Blick nach vorne. Und da, ja da vorne, da war wahrhaftig Land. Land in Sicht! Innerlich jubelte er und dieser Jubel brach mit einem lauten Freudenschrei aus ihm heraus. Es tat gut zu wissen, dass er in einer Stunde nach langen Jahren endlich wieder an Land sein würde, in der Zivilisation, in der Kultur. Er würde andere Menschen sehen, lange vermisste Gerüche riechen und endlich wieder den Geschmack von frischen Bananen auf der Zunge haben. Sein kleines Motorboot hielt geraden Kurs auf das Festland, das so verlockend am Horizont erschienen war. Das Meer war still und die Sonne strahlte vom Himmel. Noahs Motorboot war das einzige Schiff weit und breit. Und das am belebten Horn von Afrika. Doch dem Mann mit den grauen Haaren fiel das überhaupt nicht auf. Zu seiner Vorfreude hatte sich noch ein anderes Gefühl gemischt: Stolz. Ja, er war tatsächlich stolz auf das, was er die letzten Jahre vollbracht hatte, und nun freute er sich auf das Lob und die Ehre, die ihm zuteilwerden würden.

Langsam bildeten sich aus der grünen Landmasse am Horizont Konturen heraus. Berge und Buchten und ja, da hinten, das war doch der Tafelberg von Kapstadt. Noch immer war das Meer menschenleer, doch Noah hatte nur Augen für das näherkommende Ufer. Dort, das musste schon der Hafen sein und dort die Neubausiedlung und da hinten das Strandhotel.

Als das Boot die Hafenbucht erreichte, dröhnte das Motorengeräusch vom Ufer zurück. Sonst war es still. Zu still. Noah hob langsam den Kopf vom GPS-Gerät und blickte sich um. Was war hier nur los? War etwa ein Krieg ausgebrochen? Doch schon verwarf er den Gedanken wieder, sicherlich hatten die Stille und die Leere nichts zu bedeuten. Er konzentrierte sich wieder auf das Steuern.

Und dann stand er am Ufer. Doch statt eines berauschenden Gefühls empfand er nur Erstaunen. Erstaunen und Angst, Verzweiflung und Enttäuschung. Allein stand er dort, seine kleine, gebeugte Gestalt auf dem grauen Beton des Anlegers wie ein Schmutzfleck auf dem weißen Hemd. 50 Meter im Landesinneren begann der Urwald. Dort, wo früher Containerterminals und Hafenbars, Wohnhäuser und Geschäftsgebäude gewesen waren, war nun ein dichtes Grün. Vogelgezwitscher drang an seine Ohren und kühle, frische Luft wehte aus Kapstadt heran. Dem ehemaligen Kapstadt, das nun nicht mehr als Stadt erkennbar war. Noah kam sich nun tatsächlich vor wie ein Schmutzfleck. Einsam und verlassen. Seine Schultern sackten noch ein Stück weiter nach unten. Wo war die Stadt? Wo die Zivilisation? Wo die Menschen? Ja, wo war die Menschheit? Er ließ sich am Hafenkai nieder, ließ die Beine über die Kante baumeln und ließ seinen Gefühlen freien Lauf. Während er hinausblickte auf das stille Meer und den klaren Himmel, während er die frische Luft einatmete und die Stille auf seiner Haut fühlte, begriff er, was passiert war: Er war zu spät gekommen. Zu spät. Nun war alles vorbei. Es hatte sich schon seit Jahren angedeutet, doch er hatte immer geglaubt, er