Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Tomfloor Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Die erste Begegnung der siebzehnjährigen Celia McCall mit dem neuen Schulcasanova ist im wahrsten Sinne des Wortes umwerfend und es funkt zwischen ihnen. Doch der rätselhafte Cassian hat nicht nur jede Menge Exfreundinnen, sondern auch dunkle Geheimnisse. Spielt er etwa nur ein falsches Spiel mit ihr? Als sie in tödliche Gefahr gerät, erkennt sie endlich die Wahrheit, doch die ist so verrückt, dass sie es selbst kaum glauben kann - es gibt tatsächlich Dämonen und sie wollen ihren Tod. Doch warum? Und auf welcher Seite steht Cassian wirklich? Kann Celia sich gegen die Dämonen verteidigen und gibt es doch ein Happy-End mit ihrer großen Liebe? Das alles beantwortet der abgeschlossene Urban-Fantasy Roman Leserinnen von 14 bis 99 Jahren, die spannende Fantasy-Liebesgeschichten mit einem Hauch von Romantik lieben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 772

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Titel

Widmung

Impressum

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

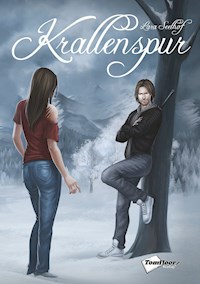

Lara Seelhof

Krallenspur

Für meine Mutter,

die mir eine fantasievolle Kindheit gezaubert

und mich in meiner Liebe zu Büchern

immer bestärkt hat.

Ebook-Konvertierung: Tomfloor Verlag

Umschlagzeichnung: Elif Siebenpfeiffer

http://www.elifsiebenpfeiffer.de

Umschlagrechte: © 2017 Lara Seelhof

Umschlaggestaltung: Tomfloor Verlag

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und der Autorin unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche

Zugänglichmachung.

ISBN 978-3-9818519-1-5 (Epub)

ISBN 978-3-9818519-2-2 (mobi)

ISBN der gedruckten Taschenbuch-Ausgabe 978-3-9818519-6-0

ISBN der gedruckten Hardcover-Ausgabe 978-3-9818519-0-8

Tomfloor Verlag T. Funk

Alex-Gugler-Straße 5 83666 Waakirchen

https://tomfloor-verlag.com

Kapitel 1

Es war das typische Samstagabendpublikum, das in der langen Schlange vor dem Underground, dem In-Club Hanlays, ungeduldig auf Einlass wartete. Da waren reiche Schnösel in maßgeschneiderten Designeranzügen mit ihren attraktiven Begleiterinnen, Frauencliquen in aufreizenden Outfits und Typen, die versuchten, möglichst cool zu wirken, von denen die meisten aber schon reichlich betrunken waren. Und verständlicherweise zeigten sie sich alle nicht erfreut, als er lässig an ihnen vorbei auf den Eingang zuspazierte.

»Hey, stell dich gefälligst hinten an, du Idiot! Vordrängeln is’ nicht. Der glaubt wohl, er ist was Besseres.«

Er ignorierte das wütende Gemurmel. Genauso wie die schadenfrohen Kommentare von denen, die offenbar damit rechneten, dass ihn der finster dreinblickende Türsteher ebenso abblitzen lassen würde wie all die anderen Glücklosen an diesem Abend. Er konnte sich ihre Enttäuschung vorstellen, als ihm der glatzköpfige Riese, der sich mit verschränkten Armen vor dem Eingang aufgebaut hatte, auf sein kaum merkliches Nicken hin höflich die verspiegelte Tür aufhielt.

Die wummernden Bässe waren noch erträglich, als er den Eingangsbereich durchquerte. Im Hauptraum des Clubs änderte sich das allerdings schlagartig. Grell zuckende Lichtblitze empfingen ihn, untermalt von ohrenbetäubend hämmernden Technobeats.

Während er die Treppe hinunterstieg, ließ er seinen Blick flüchtig durch den verspiegelten Raum schweifen. Der Laden war voll. Am Rand der Tanzfläche war das Gedränge am schlimmsten. Hier hatte selbst er Mühe, sich seinen Weg durch die feierwütigen Clubgäste zu bahnen, trotz seines breiten Kreuzes und seiner eins neunzig.

Er schob sich gerade an einer Gruppe von Anzugträgern vorbei, die zwei ihrer Freunde mit lautstarken Rufen zum Wetttrinken anfeuerten, als er einen heftigen Rempler in seiner Seite spürte. Einer der Kerle brüllte ihm etwas zu, das normalerweise im Krach untergegangen wäre. Doch er hatte die Beleidigung sehr genau verstanden. Es war offensichtlich, dass der angetrunkene Mann Streit suchte. Allerdings hatte er nicht die Absicht, sich darauf einzulassen. Ohne sich weiter um den Betrunkenen zu kümmern, drängte er sich an ihm vorbei - doch er kam nicht weit.

Er wich dem Schlag aus, packte seinen Angreifer jedoch an der Kehle. Während er ihn ohne jede Anstrengung hochhob und von sich weghielt, sah er ihm in die Augen. Die Pupillen des Mannes weiteten sich, hilflos zappelte er mit Armen und Beinen in der Luft. Unsanft ließ er ihn wieder herunter, aber noch bevor der Mann sein Gleichgewicht wiedergefunden hatte, kamen zwei seiner Freunde auf die dumme Idee, sich einmischen zu müssen. Beide landeten auf der Tanzfläche, direkt zu Füßen einer üppigen Blondine. Und wie zuvor den Betrunkenen, fixierte er auch die beiden Kerle am Boden kurz, bevor sein Blick die übrigen Männer der Clique streifte. Nein. Die hatten ihre Lektion offenbar gelernt, starrten ihn zwar wütend an, machten aber keinerlei Anstalten, sich zu rühren.

So ist's brav, Jungs!

Ein entschuldigendes Zwinkern in Richtung der erschrocken dreinblickenden Blondine, dann tauchte er auch schon zurück in das Gewühl und gelangte ohne weiteren Zwischenfall in den hinteren Teil des Clubs, wo sich die Toiletten befanden. Doch die waren nicht sein Ziel, sondern eine Tür, auf der »Privat« stand.

In dem schmalen, schäbigen Flur dahinter gab es keine verspiegelten Wände und statt aufwendiger Lichteffekte hing hier nur eine einzelne nackte Glühlampe von der Decke. Der Vorhang, der das Putzzeug in der Nische gegenüber verdecken sollte, war nur zur Hälfte zugezogen und anstelle von Eimer und Besen streifte sein flüchtiger Blick eine junge Frau und ihren Freund. Der Typ musste das Mädchen stützen, weil es anscheinend zu betrunken war, um alleine stehen zu können, aber ihn schien das nicht weiter zu stören. Er küsste sie leidenschaftlich.

Der Platz war klug gewählt und für jemanden, der die beiden zufällig entdeckte, sah es so aus, als würde es hier gleich zur Sache gehen. Und das würde es auch, aber das ging ihn nichts an. Nicht solange es keine Folgen hatte und niemand von den anderen Gästen mitbekam, was dort in Wahrheit ablief.

Als sich der Kerl ihrem Hals näherte, war er bereits an der Treppe, die in den Keller führte. Der Angestellte, der sie bewachte und ein Zwillingsbruder des Türstehers vor dem Club hätte sein können, machte ihm erwartungsgemäß auf die gleiche wortkarge, aber zuvorkommende Weise Platz.

Am Ende der Steintreppe angekommen, öffnete er die Metalltür und modriger Geruch schlug ihm entgegen. Wieder spendete eine verstaubte Glühlampe dürftiges Licht. Er wandte sich nach links und folgte dem Gang, bis er von einem Holzregal gestoppt wurde, in dem sich allerlei Gerümpel stapelte. Zwischen staubigen Kisten, Stricken und stockfleckigen Tüchern stand im obersten Fach ein Weidenkorb, gefüllt mit leeren Flaschen. Sie klirrten leise, als das Regal nach einem kurzen Druck auf eins der Astlöcher zur Seite glitt. Als es sich von selbst wieder hinter ihm schloss, sah er nicht zurück, sondern durchquerte bereits den Lagerraum, die Tür auf der gegenüberliegenden Seite im Blick.

Sollten sich Clubgäste trotz aller Vorsichtsmaßnahmen doch bis hierher verirren, würde sie hinter der einfachen grauen Metalltür – bereits sie war eine perfekte optische Täuschung – nur ein weiterer Raum mit Kisten und alten Möbeln erwarten. Doch wie alle Eingeweihten sah er den riesigen Messingtürklopfer, der die Form eines Wolfsschädels hatte, ergriff ihn und ließ ihn gegen das edel polierte Eichenholz schlagen, aus dem die Tür tatsächlich war. Ohne eine Antwort abzuwarten, trat er ein.

Der blutrote dicke Teppich schluckte jedes Geräusch, als er gemessenen Schrittes das Arbeitszimmer durchquerte. Er hatte erwartet, Gealdor an seinem Schreibtisch vorzufinden, doch der hochgewachsene, schwarzhaarige Mann stand vor dem Kamin. Er schien sein Eintreten gar nicht bemerkt zu haben, denn er wandte ihm weiterhin den Rücken zu und starrte in das flackernde Feuer vor sich.

Wortlos blieb er hinter ihm stehen. Er zögerte kurz, doch dann neigte er den Kopf und beugte sein Knie. Bei seinem Eintreten hatte er sich nicht in dem Raum umgesehen und auch jetzt tat er es nicht. Gealdor hatte ihn schon einmal in seinem elegant möblierten Arbeitszimmer mit der hohen Decke und den silbernen Kerzenleuchtern empfangen. Schweigend hielt er den Kopf gesenkt und verharrte in seiner knienden Position geduldig, bis Gealdor ihn mit einer lässigen Handbewegung anwies, sich zu erheben. Während er sich aufrichtete, drehte sich auch der Mann endlich zu ihm um und dabei blitzten die Silberstickereien auf seinem weißen Seidenkaftan im Kerzenlicht auf.

Gealdor besaß einen ausgesprochen extravaganten Geschmack, aber - ob er ihn nun teilte oder nicht - er musste zugeben, dass er einem gut aussehenden Mann gegenüberstand. Der dunkle Bart betonte Gealdors markante Züge und sein glattes schwarzes Haar trug er inzwischen länger als bei ihrer letzten Begegnung. Es musste ihm bis auf die Schultern reichen, wenn er es nicht wie jetzt mit einem schwarzen Lederband zusammengebunden hatte. Als der Mann seine schmalen Lippen zu einem Lächeln verzog, erschienen unzählige kleine Lachfältchen um seine Augen, und er fühlte sofort den bohrenden Schmerz, denn diese lachenden Augen gehörten doch eigentlich jemand anderem. Jemandem, den er vor sehr langer Zeit verloren hatte.

Doch er zwang sich, seine unbewegte Miene aufrechtzuerhalten, und Gealdor bemerkte sein Unbehagen offenbar nicht. Noch immer lächelnd trat er zu ihm und umarmte ihn.

»Wunderbar, dass du so schnell kommen konntest. Ich fürchtete schon, du wärst zu beschäftigt.«

»Kein Problem.«

Schnell löste er sich aus der für ihn unangenehmen Umarmung und stellte erleichtert fest, dass seine Stimme genauso gleichgültig klang, wie er es beabsichtigt hatte. »Mein Auftrag war bereits erledigt, als ich Eure Nachricht bekam …« Ein zynisches Lächeln erschien auf seinem Gesicht. Sein Handy hatte genau in dem Moment vibriert, als er das Blut von der Klinge abgewischt hatte. »… und ich hatte den Eindruck, es wäre dringend, Êvrîssê.«

»Allerdings. Das ist es. Aber warum denn so förmlich, mein Lieber?« Gealdors Lächeln wurde eine Spur breiter. »Wir sind doch verwandt.«

»Nun … Ihr seid aber auch ein Mitglied des GraMaars, Êvrîssê …«

Natürlich war das ein Vorwand. Er wusste es und der jüngere Bruder seines Vaters wusste das auch.

»Von mir aus. Wenn du darauf bestehst … Karganî.« Der Spott in Gealdors Stimme war unüberhörbar. »Aber nun genug der Höflichkeiten, ich habe einen Auftrag für dich.«

»Habt Ihr vergessen, für wen ich arbeite?« Seine Stimme klang schärfer, als er es beabsichtigt hatte.

Doch sein Onkel blieb gelassen. »Keineswegs. Die Anordnung stammt selbstverständlich vom GraMaar. Ich wurde in diesem sehr speziellen Fall nur mit der Weitergabe an dich beauftragt.« Er machte eine Pause, als erwartete er eine Reaktion von ihm. Als sie ausblieb, fuhr er fort: »Der Auftrag ist von größter Wichtigkeit und … er muss schnellstens erledigt werden.«

Er war ein aufmerksamer Beobachter und ihm entging nicht, dass sich die Stimmung seines Onkels verändert hatte. Er wirkte jetzt angespannt.

»Außerdem erfordert die ganze Sache absolute Verschwiegenheit. Es ist von allergrößter Bedeutung, dass niemand außerhalb dieser Mauern etwas von unserer Unterredung erfährt. Hast du das verstanden?« Gealdors Stimme klang jetzt geradezu beschwörend.

Es war überflüssig, so etwas von ihm zu verlangen. Er sah auf seinen Arm herab, an dem sich sein Onkel in seiner Erregung festgeklammert hatte, und hob eine Augenbraue.

»Verzeih«, murmelte Gealdor und zog hastig seine Hand zurück. »Aber es wäre fatal, wenn irgendetwas von dem hier nach außen dringt. Irgendwelche dummen Gerüchte … das wäre eine Katastrophe.« Nervös fuhr er sich mit seinen schlanken, blassen Fingern über sein bärtiges Kinn. »Also, kein Wort über Zolandras Prophezeiung. Zu niemandem!«

Zolandra. Verdammt! Natürlich war sie darin verwickelt.

»Und … was besagt diese Prophezeiung?« Er hatte gelernt, seine wahren Gefühle zu verbergen, und gerade jetzt war er sehr dankbar für diese Fähigkeit.

»Nun … ich war der Erste, der davon erfuhr, und natürlich habe ich sofort den Rat informiert. Es geht um eine Tarsûanî und den GraMaar. Das Ganze hört sich vielleicht absurd für dich an, besonders da Zolandra keine Details sehen konnte, aber sie ist sich sicher, dass diese Tarsûanî den Rat vernichten wird. Und du weißt selbst - sie irrt sich nie.«

Er erwiderte den prüfenden Blick seines Onkels gelassen und dadurch offenbar ermutigt, fuhr Gealdor fort: »Und es wird nicht mehr sehr lange dauern, bis sich ihre Weissagung erfüllt. Es wäre also mehr als unklug, sie zu ignorieren oder Zeit zu verschwenden.«

Wie wäre es dann, wenn du endlich aufhören würdest, meine zu verschwenden?, dachte er.

»Daher hat unser ehrenwerter Vorsitzender auch entschieden, dich mit dieser Aufgabe zu betrauen. Und ich habe ihm selbstverständlich zugestimmt. Schließlich bist du der Beste.«

»Und wie lautet mein Auftrag?«, erkundigte er sich und sein Tonfall klang beinahe gelangweilt. Er wusste, dass sein Onkel ihm mit dieser Bemerkung kein Kompliment machen wollte. Es war einfach nur eine Tatsache und auch wenn sie einander normalerweise nicht sehr schätzten, war sogar Gealdor klug genug, in diesem offenbar brisanten Fall kein Risiko einzugehen.

»Oh, sagte ich das noch nicht?« Sein Onkel wirkte einen Moment irritiert. »Du wirst die Tarsûanî finden und eliminieren!«

Wieder zuckte seine Augenbraue nach oben. »Ihr verlangt, dass ich eine Tarsûanî töte?«

»Ja.«

»Nur weil Zolandra behauptet, sie könne eine Gefahr für den GraMaar werden, ohne dass sie tatsächlich etwas Genaueres darüber weiß?«

»Wage es nicht, die Weissagung einer Augurin anzuzweifeln. Das ist Hochverrat!« Gealdors Stimme klang plötzlich schrill. »Außerdem wünsche nicht ich ihren Tod, der GraMaar befiehlt es!«

»Aber es ist gegen unsere Gesetze, eine Tarsûanî ohne Beweis ihrer Schuld zu töten, und diese Prophezeiung ist kein Beweis für mich. Ihr wisst, dass die Zukunft sich jederzeit ändern kann.« Er sagte das vollkommen ruhig, doch auf der Stirn seines Onkels erschien eine steile Falte, die den Unmut über den Widerspruch deutlich verriet.

»Es steht dir nicht zu, über diese Tatsache zu urteilen, Krieger!«, fuhr Gealdor ihn mit harter Stimme an. »Die Tarsûanî ist eine Bedrohung und du wirst tun, was man von dir verlangt. Als GraMaarianer bist du dem Rat gegenüber verpflichtet, vergiss das nicht, Karganî!«

Jetzt musste er sich doch zwingen, nicht die Fäuste zu ballen. »Ich habe bei meinem Leben geschworen, dem GraMaar zu dienen, und das tue ich auch. Immer. Das solltet Ihr nicht vergessen … Êvrîssê!« Diesmal verwendete er den Titel nicht mit der gebotenen Höflichkeit. Er wusste, dass es ihn den Kopf kosten konnte, doch er hasste es, wenn man seine Loyalität infrage stellte.

Sein Onkel schien darüber erstaunlicherweise jedoch nicht verärgert. »Aber sicher wirst du das. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Und sei beruhigt, es ist in diesem besonderen Falle auch nicht gegen das Gesetz. Du erhältst von unserem ehrenwerten Vorsitzenden, stellvertretend durch mich, alle erforderlichen Befugnisse dafür. Eine Generalvollmacht sozusagen. Und natürlich ausreichende finanzielle Mittel.«

Eine Generalvollmacht und genug Geld? Schon allein das war ungewöhnlich. Und dann auch noch übermittelt durch seinen Onkel? Normalerweise erhielt er seine Befehle doch ausschließlich von Corvinius?

»Du bist genau der Richtige für das Problem. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen.« Gealdor beugte sich vor und klopfte ihm vertraulich auf die Schulter.

Erneut fühlte er sich bei der Berührung unbehaglich und war erleichtert, als sich sein Onkel abwandte, um zu dem kleinen Tisch hinüberzugehen.

»Und der GraMaar weiß das natürlich auch. Du wirst den Auftrag zu unserer Zufriedenheit erledigen und darauf sollten wir anstoßen, meinst du nicht?« Er nahm eine der kostbaren Glaskaraffen und entfernte den gläsernen Stopfen. Als die goldene Flüssigkeit den Boden des schweren geschliffenen Kristallglases berührte, stieg ein kaum wahrnehmbarer Nebelhauch auf. Gealdor sog ihn genüsslich ein. »Ein köstlicher Tropfen! Leider nicht legal, aber was soll’s.«

Er füllte ein weiteres Glas, nahm es und hielt es ihm einladend hin. »Komm, trink einen Schluck mit mir, und dann weihe ich dich in die Einzelheiten ein. Wie ich schon erwähnte, Zolandra konnte uns nicht viel über die Tarsûanî sagen, aber das dürfte doch kein großes Problem für dich sein, nicht wahr?« Sein Onkel lächelte, doch der harte Tonfall ließ keinen Zweifel daran, dass der GraMaar kein Versagen dulden würde.

Doch darüber machte er sich keine Gedanken, während er das Glas entgegennahm. Auch nicht über die verbotene Substanz, die es enthielt, oder dass der GraMaar tatsächlich in Gefahr sein könnte. Ihn beunruhigte etwas ganz anderes.

»Und wie geht es dem guten Corvinius?«, erkundigte er sich scheinbar beiläufig, während er das Kristallglas in seiner Hand nachdenklich betrachtete.

»Oh gut, gut. Ausgezeichnet. Ich weiß, normalerweise hätte er dich über deinen Auftrag informiert, aber er ist in dringenden Geschäften unterwegs und wird erst in einigen Wochen zurückkehren. Unser ehrenwerter Vorsitzender hat daher auch darauf verzichtet, ihn mit dieser Angelegenheit zu behelligen. Wie gesagt, je weniger davon wissen, umso weniger besteht Gefahr, dass etwas davon bekannt wird. Nur so können wir eine Panik oder mögliche Unruhen verhindern. Wir brauchen unter allen Umständen eine stabile Ordnung, verstehst du?« Gealdors Blick fiel auf das unberührte Glas in seiner Hand. »Du trinkst ja gar nicht. Glaub mir, es ist exquisit. Ganz frisch.«

Es stimmte, der Duft war mehr als verlockend und es war schon eine Weile her, dass man ihm so etwas Ausgezeichnetes angeboten hatte. Und was sein Onkel gesagt hatte, klang eigentlich logisch. Wer konnte ihn sonst informieren, wenn Corvinius nicht zur Verfügung stand und niemand davon erfahren sollte? Dass sein Verhältnis zu seinem Onkel kompliziert war, interessierte den Rat natürlich nicht.

Also durfte es auch für ihn bei diesem Auftrag keine Rolle spielen.

Entschlossen setzte er das Glas an die Lippen und leerte es mit einem kräftigen Zug.

Kapitel 2

»Celia! Huhu! Hier sind wir!«

Meine Freundin brüllte so laut über die Köpfe der anderen Schüler hinweg, dass diese erschrocken zusammenzuckten. Ich musste grinsen, denn gleichzeitig winkte sie so heftig wie eine Ertrinkende, die ein vorbeifahrendes Schiff auf sich aufmerksam machen wollte und dieses Schiff war eindeutig ich. Ich hob den Arm, damit sie wusste, dass ich sie bemerkt hatte. Als könnte man Abby Mitchell übersehen.

Während ich mich durch das Gedränge zu ihr vorarbeitete, musste ich daran denken, wie ich ihr das erste Mal begegnet war.

Wir waren beide erst fünf gewesen, aber sie hatte mutig, nämlich unter Androhung einer handfesten Prügelei, einen wesentlich älteren Jungen auf dem Spielplatz davon abgehalten, mir lebende Regenwürmer in den Mund zu stopfen. Von dieser Sekunde an waren wir nicht nur beste Freundinnen, ich kam auch in den Genuss, an ihren zahlreichen verrückten Ideen teilzuhaben.

Mit neun zum Beispiel weigerte sie sich plötzlich, vorwärtszugehen. Sie hielt den Rückwärtsgang eisern durch, bis sie über eine Stufe stolperte und sich den Fuß brach. Drei Tage nach ihrem elften Geburtstag schnitt sie sich sehr zum Ärger ihrer leidgeprüften Mutter ihr blondes langes Haar ab. Stolz und immun gegen alle spöttischen Kommentare trug sie es ein Jahr lang kurz und karottenrot. Mit dreizehn stach sie sich selbst ein Tattoo und ich werde nie den Blick von Mr. Mitchell vergessen, als er zufällig den eigenwillig tätowierten Skorpion am Knöchel seiner Tochter entdeckte. Zu diesem Zeitpunkt beschloss sie auch, Vegetarierin zu werden, weil ihr die armen Tiere leidtaten.

Letztes Jahr, und das betrachtete ich als den absoluten Höhepunkt in Abbys Liste durchgeknallter Ideen, wären wir bei dem Versuch, ebensolche armen Tierchen aus einem Versuchslabor zu retten, beinahe auf dem Polizeirevier gelandet. Zum Glück ging die Alarmanlage jedoch los, ehe wir überhaupt über den Zaun geklettert waren.

Seit einigen Wochen hatte sie nun ihre okkulte Phase. Auf ihrem Nachttisch stapelten sich alle möglichen Bücher über Magie, sie trug nur noch schwarze Klamotten und hatte bereits jedem aus unserer Clique die Karten gelegt. Bei dem Gedanken an meine »Prophezeiung« musste ich wieder grinsen. Mal sehen, wann dieser geheimnisvolle Unbekannte auftauchte, in den ich mich verlieben würde.

»Hey C.« Sie umarmte mich. Heute hatte sie sich für ihren Lieblingsrock, Stiefel und eine kurze Jacke entschieden. Natürlich alles in Schwarz. Und Netzstrümpfe.

Na hoffentlich gab das keinen Stress mit Direktor Wilcox.

»Hallo Celia. Hübscher Pulli!«, begrüßte mich Kathy, ein weiteres Mitglied unserer Clique, ehe sie sich wieder ihrer Freundin Sandra zuwandte, die gerade die Story eines Italieners zum Besten gab, den sie während ihrer Ferien in Europa kennengelernt hatte. Erstaunlicherweise war Sandra, die vom Äußeren her dem Klischee eines kalifornischen Beachgirls entsprach – braun gebrannt, sportliche Figur und lange, goldblonde Haare -, vom Temperament viel zurückhaltender als die quirlige und immer gut gelaunte Kathy, die koreanische Wurzeln hatte.

Wie ich trugen auch sie ganz normale Sachen - Jeans, Pulli und Ballerinas -, sodass Abby neben uns noch einen Tick schriller wirkte.

»Ich dachte schon, du hast verschlafen«, lenkte meine Freundin meine Aufmerksamkeit wieder auf sich und zupfte eine ihrer kurzen, in alle Himmelsrichtungen abstehenden und inzwischen ebenfalls pechschwarz gefärbten Haarsträhnen in Form.

Ein Blick auf die Uhr bestätigte mir, dass ich tatsächlich ziemlich spät dran war.

»Das liegt nur an Grandma. Sie wollte unbedingt, dass ich noch frühstücke«, rechtfertigte ich mein verspätetes Auftauchen am ersten Schultag nach den Ferien.

»Oh ja, das kenn ich.« Abby verdrehte wissend die Augen. »Mum lässt uns auch nie ohne aus dem Haus. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages«, imitierte sie beinahe perfekt den mahnenden Tonfall ihrer Mutter.

»Aber ich scheine nicht die Einzige zu sein, die spät dran ist.« Ich blickte mich suchend um.

»Die Jungs sind auch noch nicht da«, bestätigte meine Freundin. »Die haben garantiert gestern Abend das Ferienende zu heftig gefeiert und liegen noch in ihren Bettchen.«

»Von wegen Bettchen«, meldete sich prompt eine Stimme, die eindeutig Tyler gehörte. »Wir waren schon vor euch da.« Wie aus dem Nichts stand er hinter uns, dicht gefolgt von seinem Busenfreund.

»Du sagst es, Mann. Brauchten nur dringend noch was zu beißen. Magst du?« Doug hielt Abby grinsend sein Schinkensandwich unter die Nase, die erwartungsgemäß angewidert das Gesicht verzog.

»Weißt du nicht, dass zu viel Fleisch total ungesund ist?«, murmelte sie pikiert.

»Quatsch, ungesund. Das ist pure Energie. Eiweiß, verstehst du? Als Leistungssportler braucht man das«, widersprach Doug ihr schmatzend und klopfte sich stolz auf seine breite Brust.

Er überragte uns deutlich und erinnerte mich immer ein bisschen an einen Grizzlybären. Keine Ahnung, warum, denn dieser »Bär« hier hatte hellblonde, kurz geschorene Haare und jede Menge Sommersprossen auf seiner knolligen Nase, die schon etliche Male gebrochen worden war. Er war Linebacker in unserer Footballmannschaft und deswegen ständig in irgendwelche Auseinandersetzungen mit dem gegnerischen Quarterback verwickelt. Zusammen mit Tyler hing er immer mit uns rum.

»Stimmt’s nicht, Ty?« Doug klopfte seinem Kumpel, der ebenfalls an seinem Sandwich kaute, so derb auf die Schulter, dass dieser sich prompt verschluckte.

»Genau … grrch … Kumpel«, keuchte Tyler und hustete heftig, während sich die Farbe seines Gesichts bedrohlich dem Rotton seiner Haare annäherte.

Er war einen halben Kopf kleiner als Doug, nicht so muskulös, dafür aber drahtig und wendig, was ihm auch seine Position in der Mannschaft beschert hatte, Wide Receiver. Als schnellster Spieler auf dem Feld war es seine Aufgabe, die Bälle des gegnerischen Quarterbacks abzufangen und damit davonzusprinten. Auch seine für einen Jungen erstaunlich zierliche Stupsnase hatte schon einiges abbekommen. Wenn er nicht gerade zu ersticken drohte, war seine Haut blass und wie Dougs mit einem wirren Haufen Sommersprossen übersät.

»Leistungssportler, pah!«, schnaubte Abby missbilligend und setzte schon zu einem ihrer Vorträge über die Auswirkungen übertriebenen Fleischkonsums an, als der Schulgong sie unterbrach.

Eilig sammelten wir unsere Taschen und Rucksäcke ein und verabredeten uns für die Mittagspause in der Schulcafeteria, ehe wir in unterschiedliche Richtungen aufbrachen.

Wenig begeistert machte ich mich gemeinsam mit Kathy auf den Weg zu unserem Unterrichtsraum. Mathematik bei Mrs. Brewster und das am Montagmorgen in der ersten Stunde nach den Ferien, das war eindeutig die Höchststrafe.

Ich war mir sicher, dass der Montag nicht unbedingt mein Lieblingstag der Woche werden würde.

Es wurde auch nicht besser, als ich mich neben Kathy in der zweiten Reihe niederließ. Warum waren wir bloß so spät gekommen? Nun waren nur noch Plätze in den ersten beiden Reihen frei. Weiter hinten und außer Reichweite der gestrengen Lehreraugen hätte ich mich sehr viel wohler gefühlt. Aber ich war offensichtlich nicht die Einzige, die so dachte.

Genervt hob ich meinen Rucksack hoch, angelte nach meinem Ordner und dem Block, aber als ich mich auf die Suche nach meinem Kugelschreiber machen wollte, ließ mich Kathys lautes Schnaufen wieder aufschauen. Sie hockte mit offenem Mund da und als ich ihrem Blick zur Tür folgte, blieb auch mir die Luft weg.

Oh Mann! Sie hatte vollkommen recht. Der Typ war einfach … der Hammer!

Zum Glück war mein Mund wenigstens noch geschlossen, auch wenn ich ansonsten bestimmt genauso dumm guckte wie Kathy. Doch der Neue schien gar nicht zu bemerken, dass ihn jeder im Raum anstarrte.

»Guten Morgen, Herrschaften!«

Nicht nur ich zuckte bei Mrs. Brewsters durchdringender Stimme zusammen. Unbemerkt von uns allen war sie hereingekommen, stellte schwungvoll ihre Tasche auf den Tisch und begann ohne Umschweife mit ihrem Unterricht.

»Wie Sie sich sicher vorstellen können, haben wir in diesem Schuljahr wieder jede Menge Arbeit vor uns. Wir werden in den kommenden Wochen …« Was die gute Brewster genau für uns geplant hatte, bekam ich allerdings nicht mehr mit.

Da dem Neuen nur noch die Reihe vor uns geblieben war, saß er jetzt direkt vor meiner Nase und ich konnte gar nicht anders, als ihn anzustarren, denn aus der Nähe sah er noch heißer aus.

Er war groß und durchtrainiert, aber nicht auf diese übertriebene Art wie Doug, der fast jede freie Minute außerhalb des Spielfeldes seine Muskeln stählte. Dem Neuen schien sein Aussehen wohl eher egal zu sein, denn sonst hätte er kaum eine zerrissene Jeans und ein verwaschenes T-Shirt, das irgendwann einmal schwarz gewesen sein musste, für den ersten Schultag ausgesucht.

Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Direktor Wilcox von seiner Kleiderwahl sonderlich begeistert gewesen war. Vermutlich ebenso wenig wie von seinem lässigen Dreitagebart und den Haaren, die ihm bis weit in den Nacken reichten und nach Schulordnung eindeutig zu lang waren.

Ich unterdrückte ein Seufzen. Man würde ihn garantiert zwingen, sie abzuschneiden und sich anständig zu rasieren, was echt schade war, denn genau dieser nachlässige Look ließ ihn doch so verflixt cool aussehen. Auch jetzt hingen ihm Haarsträhnen in den Augen, während er scheinbar aufmerksam verfolgte, was Mrs. Brewster an die Tafel schrieb.

Vorsichtig sah ich mich um und stellte fest, dass ich die Einzige war, die sich nicht für den Unterrichtsstoff interessierte. Eigentlich kein Wunder. Mrs. Brewster hatte aus gutem Grund den Ruf, die strengste Lehrkraft der Schule zu sein. Aber zum Glück achtete sie nicht auf mich und so würde ich mich weiter meinem speziellen »Studium« widmen können.

Allerdings hatte ER anscheinend gespürt, dass ich ihn beobachtete. Jedenfalls drehte er plötzlich den Kopf und …

Überrascht schnappte ich nach Luft. Es war, als hätte ich einen Stromschlag bekommen, und mir wurde schwindlig. Doch obwohl alles um mich herum verschwamm, sah ich noch immer seine Augen deutlich vor mir. Sie waren grau und der Ausdruck darin alles andere als freundlich. Ich versuchte wegzusehen, aber es gelang mir nicht. Sein eiskalter Blick hielt mich auf eine seltsame Art gefangen.

Es endete abrupt, als mich diese merkwürdige eisige Welle erfasste. Natürlich gab es hier nicht wirklich Wasser, aber es fühlte sich genauso an. Und was auch immer es war, es raubte mir den Atem und riss mich zu Boden. Ich krümmte mich verzweifelt zusammen, während meine Zähne unkontrolliert aufeinanderzuschlagen begannen. Flüssiges Eis schien durch meine Adern zu rinnen und zitternd schlang ich die Arme um meinen Körper, um mich zu wärmen. Doch es half nichts. Ich fror entsetzlich. Aber als ich glaubte, es nicht länger aushalten zu können, verschwand das eigenartige Kältegefühl so plötzlich, wie es gekommen war. Bevor ich aufatmen konnte, geschah jedoch etwas noch viel Schlimmeres. Ich fühlte eine unglaubliche Wut in mir. Nein, Hass. Ich sann auf Rache, aber die Verzweiflung und die entsetzliche Einsamkeit, die gleichzeitig in mir kämpften, raubten mir jede Kraft.

»Nein, bitte nicht, nein …«, hörte ich eine wimmernde Stimme in meinem Kopf und spürte, wie heiße Tränen über meine Wangen liefen. Ich konnte nicht mehr. Bitte, es musste doch endlich aufhören. Es musste einfach …

Aber es gab kein Entrinnen für mich. Die Gefühle verwandelten sich nur in schwarze Rauchschwaden, die höhnisch grinsend um mich herumtanzten und sich dann zu einem riesigen Schleier vereinigten. Ich versuchte, um Hilfe zu rufen, als sich das undurchdringliche finstere Nichts auf mein Gesicht legte und sich den Weg durch meine zusammengepressten Lippen erzwang. Verzweifelt schluckte ich, rang nach Atem, schluckte wieder, würgte … aber es half nichts. Die Schwärze drang tiefer und tiefer, bis in meine Lungen, und dann bekam ich keine Luft mehr …

»Celia? Hörst du mich? Bitte sag doch was!«

Verwirrt starrte ich auf das weiße Gesicht, während ich mir den Kopf zerbrach, woher ich es kannte und warum es direkt über mir schwebte.

Kathy? … Ja. Langsam begriff ich. Es war meine Freundin Kathy Marshall, die sich mit besorgtem Gesichtsausdruck über mich beugte, und dann wurde mir auch klar, dass das taube Gefühl meiner linken Hand von ihrer Hand kam, die meine beinahe zerquetschte.

»Bleiben Sie ganz ruhig liegen, Celia. Die Schulschwester wird gleich hier sein.«

Ich runzelte die Stirn. Aber das war nicht Kathys Stimme. Was zum Teufel ging hier bloß vor?

Während ich mich noch bemühte, das Rätsel zu lösen, ließ der Druck an meiner Hand nach und das ängstliche Gesicht meiner Freundin, das noch blasser als gewöhnlich war, verschwand aus meinem Blickfeld. Dafür tauchte die nicht minder beunruhigte Miene meiner Lehrerin auf und dann bemerkte ich auch die vielen anderen Gesichter um mich herum. Ich wurde von allen Seiten neugierig beäugt und hörte aufgeregtes Getuschel.

Oh Shit! Entsetzt schloss ich die Augen, in der Hoffnung, dies alles wäre nur ein ganz übler Traum. Doch als ich sie wieder öffnete, begriff ich, dass ich mich tatsächlich auf dem Fußboden des Klassenzimmers befand.

»Ich bin okay«, versuchte ich zu sagen, um der ganzen Situation etwas von ihrer Peinlichkeit zu nehmen. Doch statt eines sinnvollen Satzes brachte ich nur ein unverständliches Krächzen zustande. Kein Wunder. Es fühlte sich an, als hätte ich Sand geschluckt.

Aber als ob jemand meine Gedanken gelesen hätte, tauchte unvermittelt eine blaue Plastikflasche vor meiner Nase auf.

»Sie sollte vielleicht etwas trinken.«

Die Stimme gehörte weder Kathy noch Mrs. B. Sie klang unglaublich angenehm und war eindeutig männlich.

Ich hätte dem Typen mit der sexy Stimme gerne mitgeteilt, wie angetan ich von seinem Vorschlag war, aber wieder kam nur das scheußliche Geräusch aus meinem Mund. Und überhaupt fühlte ich mich grauenhaft. Alles tat mir weh und ich war unfähig, mich zu bewegen. Hoffentlich hatte ich mir nichts gebrochen.

»Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir …« Meine Lehrerin zögerte, doch zum Glück war Kathy wieder zur Stelle. Wie eine gelernte Krankenschwester stützte sie meinen Kopf und hielt mir die Flasche an den Mund, ohne Mrs. Brewsters Zustimmung abzuwarten.

Das Zeug schmeckte fantastisch. Leicht süßlich, auch wenn ich nicht sagen konnte, wonach. Egal, Hauptsache das pelzige Gefühl in meinem Mund verschwand endlich. Leider hielt mein Glückgefühl nicht lange an. Viel zu schnell war die Flasche leer, aber immerhin fühlte ich mich etwas besser. Nein, eigentlich fühlte ich mich sogar sehr viel besser. »Was ist denn passiert?« Selbst meine Stimme klang jetzt beinahe wieder normal und davon ermutigt, setzte ich mich auf, ohne Mrs. Brewsters Protest zu beachten.

Etwas schwindlig, aber sonst ganz okay, analysierte ich für mich meinen Zustand.

»Du bist einfach zur Seite gekippt«, klärte Kathy mich auf. Sie wirkte noch immer verstört. »Und danach warst du wie tot. Du hattest nicht mal mehr Puls und dann hast du plötzlich geröchelt und …«

»Hören Sie auf, so einen Unfug zu reden, Kathy!«, fiel ihr Mrs. Brewster scharf ins Wort. »Celia war nur kurz ohnmächtig. Mehr nicht. Und warum das passiert ist, wird die Schwester klären.«

Wie aufs Stichwort erschien Schulschwester Kendall und übernahm augenblicklich das Kommando. Sie scheuchte alle schaulustigen Schüler bis auf Kathy aus dem Raum. Mrs. Brewster hatte sich ebenfalls nicht gerührt und sah zu, wie Mrs. Kendall meine Hand nahm, um meinen Puls zu überprüfen.

»Na, fühlt sich doch recht gut an. Sie sind Celia McCall, nicht wahr?« Sie lächelte mich freundlich an und während ich nickte, ertönte der Schulgong.

Mrs. Brewster räusperte sich. »Ähm, ich habe jetzt gleich nebenan Unterricht. Brauchen Sie mich hier noch, Mrs. Kendall?«

Die Schwester schüttelte den Kopf. »Gehen Sie nur. Ich denke, ich nehme die junge Dame erst mal mit und dann sehen wir weiter. Können Sie aufstehen und gehen, Kindchen?«

Seitdem ich getrunken hatte, ging es mir gut, auch wenn das Schwächegefühl noch nicht ganz verschwunden war, aber ich nickte zuversichtlich. Kathy half mir beim Aufstehen, nahm meinen Rucksack, und während wir hinter der Schwester den leeren Flur entlanggingen, beschäftigte mich, wer wohl die geniale Idee mit der Flasche gehabt hatte. Ehe ich Kathy jedoch danach fragen konnte, hatten wir das Krankenzimmer erreicht.

»Aber ich fühle mich wirklich schon wieder super«, protestierte ich, als Mrs. Kendall mich auf die Krankenliege dirigierte und eine dünne Wolldecke über mir ausbreitete.

Sie ignorierte meinen Einwand und sagte zu Kathy mit einer Stimme, die keinen Widerspruch duldete: »Sie können vor der Mittagspause wiederkommen und sehen, wie es Ihrer Freundin geht.«

Widerstand war bei Schwester Kendall offenbar zwecklos, also nickte Kathy nur eingeschüchtert und schnappte sich ihre Tasche. Nachdem sie sich getrollt hatte, »genoss« ich wieder die volle Aufmerksamkeit der Krankenschwester.

»Hatten Sie früher schon einmal so einen Schwächeanfall?«

Ich schüttelte den Kopf.

»Haben Sie heute schon etwas gegessen?«, forschte sie weiter und wirkte dabei, als würde sie nicht eher aufgeben, bis sie den Grund für meine Ohnmacht ergründet hatte. Also entschied ich mich für eine kleine Notlüge und behauptete einfach, mein Frühstück ausnahmsweise vergessen zu haben.

Beruhigt, die Ursache so schnell gefunden zu haben, verschwand sie im Nebenzimmer. Ich hörte ein Klappern und kurz darauf erschien sie mit einem Käsesandwich und einer Tasse.

Nachdem ich unter ihren wachsamen Blicken die Hälfte des trockenen Sandwiches heruntergewürgt und etwas an der heißen Flüssigkeit genippt hatte, die ich als Pfefferminztee identifizieren konnte, ließ sie mich endlich allein. Allerdings nicht, ohne kopfschüttelnd etwas von magersüchtigen Teenagern und unverantwortlichem Verhalten vor sich hin zu murmeln.

Auf einmal merkte ich, dass ich doch noch nicht so fit war. Vielleicht war es ganz gut, dass ich mich ausruhen konnte. Allein und ohne noch mehr nervige Fragen.

Während ich mit geschlossenen Augen auf der Krankenliege vor mich hin döste, dachte ich darüber nach, was überhaupt passiert war.

Der Neue. Ich hatte ihn beobachtet und dann hatte er sich ganz plötzlich umgedreht. Erschrocken riss ich die Augen auf, als mir der »Stromschlag« wieder einfiel. Ich wusste genau, wie sich so etwas anfühlte, denn ich hatte schon mal einen leichten von einer kaputten Lampe bekommen. Aber das heute, das war sehr viel intensiver gewesen. Und dann diese seltsame Welle, die Kälte und die furchtbaren anderen Dinge. Ich schauderte. Das alles hatte sich so schrecklich echt angefühlt.

Und ich erinnerte mich an noch etwas - den Blick des Neuen. Der Typ hatte wütend ausgesehen. Aber weshalb? Weil ich ihn angestarrt hatte? Nein. Das konnte nicht der Grund gewesen sein. Schließlich war es doch normal, am ersten Tag in einer neuen Schule Aufmerksamkeit zu erregen. Konnte ich ihn sonst irgendwie verärgert haben? Wieder lautete meine Antwort nein. Ich hatte ihn noch nie zuvor gesehen, also wie hätte ich?

Das alles ergab überhaupt keinen Sinn. Genauso wenig wie zu glauben, dass ich nur durch seinen Blick ohnmächtig geworden war. Schon es so zu formulieren, klang idiotisch. Nein, es musste eine ganz einfache und logische Erklärung für das Ganze geben.

Genau, das musste es sein! Er hatte bestimmt nur an etwas Unangenehmes gedacht und dabei zufällig in meine Richtung gesehen. Und ich? Ich hatte vergessen zu atmen vor Schreck, weil ich von ihm ertappt worden war. Tja, und wenn man keine Luft bekam, konnte man auch ohnmächtig werden. Das war alles. Aus! Ende! Das nächste Mal, wenn ich ihn sah, würde ich bestimmt nicht noch mal umfallen und keine gruseligen Sachen erleben.

Doch beim Gedanken daran, ihm wieder zu begegnen, verspürte ich ein eigenartiges Kribbeln in meinem Magen.

»… und dann hat’s plötzlich Rums gemacht und sie lag auf dem Boden.«

Kathy erzählte die Story von meinem Zusammenbruch gefühlt schon zum zehnten Mal, während ich genervt in meinen Nudeln herumstocherte. Inzwischen waren sie ganz kalt und schmeckten überhaupt nicht mehr.

»Können wir vielleicht mal das Thema wechseln.«

Abby war ein Schatz. Natürlich wusste sie, dass ich nichts mehr hasste, als im Mittelpunkt zu stehen, und mit der bescheuerten Ohnmachtsaktion war es mir gelungen, das Thema des ersten Schultages zu werden.

Vielleicht hätte ich Schwester Kendalls Angebot doch annehmen und lieber nach Hause fahren sollen.

»Oh ja genau, lasst uns lieber über den Neuen reden. Der ist doch der Oberhammer, oder nicht?«, säuselte Kathy begeistert. »Sein Name ist übrigens Cassian Beckett. Hat vorher in Kalifornien gewohnt.«

Kalifornien also. Meine Fantasie verselbstständigte sich sofort. Der Typ sauste auf einem Surfbrett über die Wellen und einzelne goldene Strähnen seiner braunen Haare leuchteten in der untergehenden Abendsonne …

»Cassian? Ist das nicht irgend so ein komischer Heiliger?«, witzelte Tyler und holte mich aus meiner kitschigen Traumwelt wieder zurück in die Realität der Schulcafeteria und meiner kalten Nudeln.

»Na den Eindruck eines Heiligen macht er auf mich aber nicht.« Sandra lächelte wissend.

»Stimmt. Dazu ist er viel zu sexy«, seufzte Kathy verzückt, während Sandra jetzt ein Gesicht machte wie eine Katze, die drauf und dran war, eine Maus zu verspeisen. »Oh ja, das ist er.«

Ihr dummes Gequatsche ärgerte mich und ich war offenbar nicht die Einzige, der es so ging, denn Doug schnaubte verächtlich: »Na so toll ist der Kerl ja nun auch wieder nicht.«

»Genau. Soll erst mal zeigen, ob er es sportlich draufhat«, unterstützte Tyler seinen Kumpel und Dougs Miene hellte sich augenblicklich auf. Vielleicht stellte er sich ja gerade vor, wie er den Neuen auf dem Footballfeld in die Mangel nahm?

»Also sagt, was ihr wollt, nett ist er auf jeden Fall. Er hat mir nämlich für Celia was zu trinken gegeben, als es ihr so mies ging.«

Bei Kathys Worten fiel mir fast die Gabel aus der Hand. Die Flasche war von IHM gewesen?

In meinen Ohren hallte der warme, beruhigende Klang seiner Stimme wider. »Sie sollte vielleicht etwas trinken.«

Er war garantiert nicht wütend auf mich gewesen. Das war jetzt endgültig klar und aus irgendeinem Grund war ich froh darüber.

»Ist doch total süß von ihm, nicht?« Kathys Gesicht hatte einen verträumten Ausdruck angenommen. Wahrscheinlich stellte sie sich gerade vor, an meiner Stelle auf dem Fußboden zu liegen.

Ha, wenn sie wüsste, wie ätzend das gewesen war.

Doug ließ wieder sein abfälliges Schnauben hören, doch bevor er etwas sagen konnte, ertönte der Schulgong und beendete unsere Mittagspause.

Abby und ich brachten unsere Tabletts gemeinsam weg, denn wir hatten als nächstes Bio, und auf dem Weg zu unserem Unterricht fragte ich mich, ob dieser Cassian wohl auch da sein würde.

Er war es nicht. Auch in Englisch traf ich ihn nicht, den letzten beiden Stunden, und so verging der restliche erste Schultag ohne weitere spektakuläre Ohnmachtsanfälle.

Allerdings konnte ich so auch nicht feststellen, wie ich reagieren würde, wenn ich Cassian Beckett wiedersah. Ich musste mich bis morgen gedulden.

Nach der Schule verabschiedete ich mich von Doug und Tyler, mit denen ich die letzten Stunden gehabt hatte, und lief zu Abby, die schon auf dem Schulparkplatz auf mich wartete. Kathy, die sie normalerweise immer mitnahm, da sie praktisch Nachbarn waren, wollte gemeinsam mit Sandra nach Hanlay zum Einkaufen fahren. Natürlich hatten sie auch Abby und mich gefragt. Doch mir war heute nicht nach einer ihrer ausgedehnten Marathon-Shoppingtouren und Abby musste später noch arbeiten.

Als mein alter Ford wenig später vor Abbys Haus hielt, stieg sie nicht gleich aus.

»Ist bei dir alles okay?« Sie sah mich prüfend an.

»Klar doch.«

»Ist schon komisch, dass du einfach so umfällst.«

Ich fühlte mich unwohl unter ihrem Röntgenblick und zuckte betont gleichgültig die Achseln. »Vielleicht hatte ich ja wirklich Hunger und hab’s nur nicht gemerkt.«

Doch ich konnte ihr ansehen, dass ich sie nicht überzeugte.

»Und? Was hältst du von dem Neuen?«

Ich hoffte, wenigstens jetzt cool zu wirken. »Was Kathy erzählt, scheint er ganz okay zu sein.«

»Meinst du?« Wieder sah sie nicht so aus, als wäre sie meiner Meinung. »Erinnerst du dich noch, was ich in den Karten gesehen habe?«

»Na klar.« Ich grinste. »Vielleicht ist ja dieser Cassian der geheimnisvolle Fremde, in den ich mich verliebe.«

»Möglich … wer weiß. Aber da war noch was anderes.« Sie betrachtete ihre schwarz lackierten Fingernägel. Der Lack an ihrem kleinen Finger löste sich bereits.

»Irgendwas wird passieren.«

»Passieren?«

»Ja.« Sie sah auf. »Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, weil ich noch nicht so viel Erfahrung mit den Karten habe. Vielleicht irre ich mich ja auch, aber ich glaube, es ist doch besser, wenn du es weißt.«

»Wenn ich was weiß?«

»Da war nicht nur dieser eine Typ. Da war noch jemand. Und vor dem musst du dich unbedingt vorsehen.«

Ich fröstelte, obwohl die Heizung in meinem Auto auf vollen Touren lief.

»Und … vielleicht ist das ja auch dieser Cassian. Ich hab ihn nur in Geschichte kurz gesehen, aber irgendwie das Gefühl gehabt, dass mit ihm was nicht stimmt.« Sie verzog das Gesicht. »Ich weiß auch nicht.«

Obwohl ich noch immer keine Erklärung für den seltsamen Vorfall hatte, erschien mir das, was Abbys da sagte, doch zu absurd. »Du spinnst. Er ist ein ganz normaler Junge aus Kalifornien. Was sollte mir denn ein neuer Schüler schon antun wollen? Also, wenn du mich fragst, liest du eindeutig zu viele von deinen komischen Büchern. Sag jetzt bloß noch, du hältst ihn für einen Vampir?« Ich hatte es lustig gemeint, doch meine Freundin verstand diesmal offensichtlich keinen Spaß.

»Sei nicht albern. Natürlich tue ich das nicht«, erwiderte sie kühl und hatte es plötzlich sehr eilig auszusteigen. Sie reagierte nicht einmal mehr auf mein »Wir sehen uns morgen in der Schule!«

Na super, jetzt hatte ich wegen dieses blöden Typen auch noch Stress mit meiner besten Freundin. Wütend ließ ich den Motor aufheulen und legte die Strecke nach Hause in neuer persönlicher Bestzeit zurück. Nur gut, dass ich unterwegs nicht Sheriff Baileys Streifenwagen begegnete.

Das Haus meiner Grandma lag etwas außerhalb von Eagle Lake. In unmittelbarer Nachbarschaft gab es nur noch ein Haus. Es stand mitten im Wald und war seit dem Tod des alten Mr. Warner vor ein paar Jahren unbewohnt, weil seine Kinder irgendwo in Texas lebten.

Ich fuhr an der Einfahrt vorbei und sah aus reiner Gewohnheit auf die Seite, obwohl ich das Haus von dieser Stelle aus gar nicht sehen konnte. Es galt unter den Jugendlichen als Mutprobe, dorthin zu gehen, da es in dem Haus angeblich spukte. Auch heute durchfurchten Wagenspuren den matschigen Weg und da es den ganzen Tag geregnet hatte, musste erst vor Kurzem jemand dort hochgefahren sein.

Ein lautes Hupen hinter mir ließ mich zusammenfahren. Ohne es zu merken, hatte ich angehalten.

Entschuldigend hob ich die Hand und fuhr weiter.

Als ich die Eingangstür aufschloss, empfing mich ein köstlicher Duft. Rasch stellte ich meinen Rucksack auf die Treppe, wusch mir in der Gästetoilette die Hände und ging in die Küche.

Grandma deckte den Tisch und als ich ihr zur Begrüßung einen Kuss auf ihre faltige Wange drückte, lächelte sie.

»Wie war der erste Schultag, Liebes?«

»Och wie immer, Gran«, schwindelte ich schnell. Sie sollte sich keine Sorgen machen und eigentlich war ja auch nicht wirklich etwas passiert.

Seitdem meine Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren, lebte ich bei der Mum meines Dads. Und ich hatte echt Glück. Sie war kein bisschen streng und ich hatte Freiheiten, die meine Freundinnen nicht hatten.

Aber nicht nur dafür liebte ich sie. Ihre Kochkünste waren eindeutig auch ein Grund. Interessiert spähte ich durch die Glasscheibe des Backofens. »Hmmh, Gemüselasagne, super! Ich sterbe vor Hunger.«

»Dann ist es ja gut, dass sie in einer Minute fertig ist.«

Als wir am Tisch saßen, erkundigte sie sich nach meinen Plänen für den Abend. Da ich wusste, dass sie heute ihre Theatergruppe hatte, behauptete ich, dass ich jede Menge Hausaufgaben machen musste, was nur im Hinblick auf die Menge ein wenig geflunkert war.

Grandma hatte manchmal ein schlechtes Gewissen, weil sie so viel unterwegs war, aber mich hatte das nie gestört. Ich fand es klasse, dass sie nicht wie andere Großeltern nur zu Hause hockte, sondern ihr eigenes Leben und einen riesigen Freundeskreis hatte. Schließlich hatte ich ja auch genug Freunde, mit denen ich etwas unternehmen konnte.

»Weißt du, ob wieder jemand in dem alten Warnerhaus wohnt?«, wechselte ich das Thema.

»Nein. Wie kommst du darauf?«

»Ach, es sah nur so aus, als wäre da jemand hochgefahren.« Ich schaufelte mir den Rest Lasagne von meinem Teller in den Mund.

»Na hoffentlich sind das nicht wieder irgendwelche Rowdys, die alles verwüsten.« Die Furchen auf Grandmas Stirn vertieften sich. »Vielleicht sollten wir besser dem Sheriff Bescheid geben. Möchtest du noch etwas?« Sie nickte zur Auflaufform hin.

Ich schüttelte den Kopf, denn ich war kurz vorm Platzen. »Wann musst du eigentlich weg?«

Grandma sah auf die Wanduhr. »Jetzt. Das heißt, eigentlich müsste ich schon längst im Auto sitzen. Liebes, wärst du so nett und …?«

»Klar, geh ruhig. Ich räum ab.«

»Du bist ein Schatz.« Erleichtert erhob sie sich und öffnete die Schleife ihrer Schürze.

Fünf Minuten später verabschiedete sie sich mit der Bemerkung, dass es spät werden würde, und ich machte mich daran, die schmutzigen Teller in die Spülmaschine zu räumen. Nachdem ich den Rest Lasagne in den Kühlschrank gestellt und den Tisch abgewischt hatte, schaltete ich das Licht aus, schnappte mir meinen Rucksack und ging die Treppe hinauf ins Dachgeschoss.

Hier oben war mein Reich. Während Grandma das Schlafzimmer und das Bad im ersten Stock benutzte, lagen mein Zimmer und mein Bad direkt unter dem Dach. Es war super, dass ich mich hierher zurückziehen konnte, wo ich ungestört war. Aber am meisten liebte ich den Ausblick aus meinem Fenster. Von hier oben konnte man über die Baumwipfel bis zu den Bergen hinübersehen, auf denen bereits die ersten Schneefetzen blitzten, und an sonnigen Herbsttagen leuchtete das Laub des Waldes in allen Farben, wie auf diesen kitschigen Postkarten für die Touristen.

Heute allerdings hatte sich der Nebel kaum aufgelockert und da es inzwischen wieder zu regnen begonnen hatte, war es beinahe dunkel. Daher verschwendete ich auch keinen Blick an die Landschaft vor meinem Fenster, sondern schaltete sofort meine Schreibtischlampe an und holte die Bücher aus meinem Rucksack, die ich für die Hausaufgaben brauchen würde.

Die Lehrer waren an unserem ersten Schultag gnädig gewesen und deswegen hatte ich die wenigen Aufgaben schnell erledigt. Nachdem ich fertig war, beschloss ich zu duschen. Immerhin hatte ich heute einige Zeit auf dem Fußboden verbracht.

Vorher wollte ich aber unbedingt noch Abby anrufen, um mich bei ihr zu entschuldigen. Ich hasste es, wenn wir uns gestritten hatten. Es kam nicht oft vor, aber wenn, wollte ich das möglichst schnell klären. Also nahm ich mein Handy und tippte auf ihren Namen. Es tutete. Einmal, zweimal … nach dem fünften Mal ging ihre Mailbox ran. Mist!

»Äh, hi Abby. Ich wollte sagen … Mensch, sorry. Ich hab doof reagiert vorhin. Hoffe, du bist nicht mehr sauer auf mich? Ich find’s ätzend, wenn wir streiten. Also nicht mehr böse sein, ja? Ich bin ein Idiot. Wir sehen uns morgen. Bye!« Enttäuscht beendete ich den Anruf. Entweder wollte sie nicht mit mir sprechen oder aber sie hatte während ihrer Arbeit einfach keine Zeit.

Es gab nicht viele Möglichkeiten, in Eagle Lake auszugehen, und so war das Krugers nicht nur für die meisten älteren Schüler der Eagle Lake High ihr Stammlokal und bestimmt auch heute, am ersten Tag nach den Sommerferien, brechend voll.

Da ich nichts weiter tun konnte, ging ich ins Bad und drehte den Wasserhahn der Dusche auf. Beim Einseifen strich ich mit dem Finger über die Narben an meiner Schulter. Trotz der langen Zeit waren sie noch immer deutlich zu fühlen und kaum verblasst. Sie würden mich wohl ewig an den Tag erinnern, an dem ich fast gestorben wäre. Schnell schob ich die unangenehmen Gedanken an die Vergangenheit beiseite, drehte das Wasser wieder auf und spülte den Schaum ab.

Zurück in meinem Zimmer, machte ich es mir auf meinem Bett gemütlich und schlug Emma Roberts »Alice« auf und tauchte in die düstere Welt von Schloss Ravenhill ein.

Ich war wieder in Ravenhill. Ich sah mich selbst vor dem schmiedeeisernen Tor stehen. Eine kleine, zierliche Gestalt mit braunem Haar, in einem dunklen Reisekostüm, die den Weg vor sich betrachtete. Die ehemals prachtvolle Allee, links und rechts gesäumt von kunstvoll zurechtgestutzten Bäumen, war verschwunden. Üppig wuchernde Pflanzen, denen niemand Einhalt gebot, hatten die Herrschaft übernommen und nur noch einen schmalen Pfad übrig gelassen. Lange, sehr lange war keine Kutsche mehr über die Auffahrt gerollt.

Wie von Geisterhand schwangen die Flügel des Tores auf und gaben den Weg für mich frei. Doch da ich träumte, ging ich nicht hindurch, ich schwebte. Unbehelligt von den Pflanzen, die am Boden wucherten und ihre grünen Arme in alle Richtungen ausstreckten, glitt ich über sie hinweg. Immer weiter hinein in den düsteren Wald, doch am Ende würde mich ein gemütliches Zuhause erwarten.

Irgendwo nicht weit von mir entfernt heulte ein einsamer Wolf. Es klang so wehmütig, dass mein Herz ganz schwer wurde, und als ich weiterflog, wusste ich, dass ich nicht länger allein war. Nur noch eine Wegbiegung und ich hatte mein Ziel erreicht.

Es war nicht das Haus, das ich aus meiner Erinnerung kannte. Ich sah keinen gepflegten Garten, in dem mich ein gedeckter Tisch zum Nachmittagstee erwartete, und auch keinen Rauch, der aus dem Kamin aufstieg und von der Anwesenheit der Bewohner zeugte. Nur Fensterscheiben, blind vom Schmutz, und ein loser Laden, der meinen Blick auf sich zog. War er einst strahlend weiß und ein Schutz gegen die grelle Sonne und die nächtliche Dunkelheit gewesen, klapperte er jetzt nur schmutzig grau und nutzlos im Abendwind.

Traurigkeit überfiel mich. In nicht allzu ferner Zukunft würde nur noch eine Ruine von dem einst so imposanten Haus übrig sein.

Mit einem Mal hatte ich meine Körperlichkeit wiedererlangt und so musste ich einen großen Schritt über den dicken Ast machen, der auf den Eingangsstufen lag. Meine Hand umfasste den Türgriff. Doch bevor ich ihn drehen konnte, schwang auch diese Tür wie durch Zauberei auf.

Ich erwartete ein unbewohntes Gebäude vorzufinden, doch mir schlug wohltuende Wärme entgegen. Ein knisterndes Geräusch drang an mein Ohr und mein Herz begann erwartungsvoll zu klopfen. Als ich die Bibliothek betrat, flackerte ein behagliches Feuer im Kamin. Einer der Holzscheite brach knackend zusammen und Funken flogen auf. Ich erschrak und plötzlich hatte ich das gleiche Gefühl wie auf der Auffahrt. Ich war nicht allein.

Der schwere Ledersessel vor dem Kamin zog mich magisch an. Langsam ging ich auf ihn zu, aber ich ahnte längst, wer dort auf mich wartete. Als ich neben den Sessel trat, drehte der Wolf seinen Kopf und ich starrte in eisgraue Augen.

Tuut, tuut, tuut … Ich fuhr hoch und drückte automatisch auf die Taste meines Radioweckers. Er zeigte kurz vor halb acht.

Mein Herz hämmerte noch immer wild, als ich mich zurück in die Kissen fallen ließ. Ich hatte nur geträumt. Der Roman lag aufgeschlagen neben mir auf dem Bett und ich trug noch immer meinen Bademantel. Das Handtuch, das ich abends nach dem Duschen um meinen Kopf gewickelt hatte, war zusammen mit meiner Decke auf den Boden gerutscht. Ich beugte mich über die Bettkante und zog die Decke über meine eiskalten Beine und während ich wartete, dass meine Zehen wieder auftauten, versuchte ich mich an meinen Traum zu erinnern.

Richtig. Ich war in Ravenhill gewesen, dem Haus aus meinem Roman. Allerdings hatte der Wolf nichts mit der Geschichte zu tun. Ich konnte mir auch nicht erklären, weshalb er gerade jetzt wieder in meinem Traum aufgetaucht war. Nach so langer Zeit.

Als Kind hatten mich oft Albträume gequält, besonders nach dem Tod meiner Eltern, und jedes Mal war der Wolf ein Teil davon gewesen. Ich hatte mich nach dem Aufwachen selten an die Einzelheiten meiner Träume erinnern können, nur an den grauen Wolf mit den grünen Augen. Er hatte das, was mir solche Angst gemacht hatte, immer verjagt.

Ich runzelte die Stirn. Aber heute hatte ich mich in meinem Traum nicht gefürchtet und noch etwas war anders gewesen. Der Wolf … seine Augen waren nicht grün gewesen. Ich schluckte. Er hatte Cassian Becketts Augen gehabt.

Plötzlich fiel mir etwas ein. Ich beugte mich über das Bett und zog die Schublade meines Nachttisches auf. Das Fotoalbum und eine CD, die ganz oben lagen, schob ich zur Seite. Ich wollte an die kleine weiße Holzschatulle darunter. In ihr bewahrte ich die wenigen Schmuckstücke auf, die meiner Mum gehört hatten, und die dünne silberne Kette, die mir meine Eltern zu meinem siebten Geburtstag geschenkt hatten, zusammen mit dem Schwimmkurs.

Nachdenklich betrachtete ich den Anhänger, einen kleinen Wolf, ebenfalls aus Silber. Für mich war es jedenfalls einer, auch wenn Mum und Dad immer behauptet hatten, er sähe aus wie ein Hund. Für mich war es mein Wolf.

Ich hatte heute Nacht wohl irgendwie die Ereignisse des Vortags verarbeitet. Und dass der Wolf SEINE grauen Augen gehabt hatte, bedeutete vielleicht, dass ich nicht wollte, dass Abby mit ihrem Misstrauen und ihrer Kartendeutung richtiglag.

Es klopfte.

»Liebes? Bist du schon wach? Du musst aufstehen.«

»Ja, Gran. Bin schon auf.«

Schluss mit der Hobbypsychologie. Ich legte die Kette auf den Nachttisch neben mein Handy und stand auf. Meine Füße waren noch immer eiskalt und beim Blick in den Spiegel war klar, dass ich mir noch einmal die Haare waschen musste. Ich sah aus, als hätte ein Vogel ein Nest auf meinem Kopf gebaut. Seufzend drehte ich das Wasser auf.

Meine schulterlangen Haare föhnte ich danach in Rekordzeit. Creme, einen Hauch Puder, etwas Rouge und Mascara und fertig war ich. Ein Blick aus dem Fenster in den Nieselregen und ich entschied mich für den langärmligen hellblauen Pulli, der meine Augen so schön betonte.

Bevor ich die Treppe hinunterlief, warf ich noch einmal einen flüchtigen Blick in den Flurspiegel. Die funkelnde Silberkette sah hübsch aus. Warum nur hatte ich sie so lange nicht getragen?

»Morgen, Gran, bin spät dran.«

Im Stehen schmierte ich mir ein Erdnussbutterbrot und stürzte hastig meinen viel zu heißen Kaffee herunter. Prompt verbrannte ich mir die Zunge.

»Au, verflixt!«, schimpfte ich gereizt.

»Das kommt davon, wenn man nicht aus den Federn kommt«, zog mich Grandma lächelnd auf.

»Ich weiß. Bye, Gran.« Ich schnappte mir meinen angebissenen Toast und sauste aus der Küche.

Im Flur angelte ich mit der freien Hand nach meiner Jacke und meinem Rucksack, den ich auf der Treppe fallen gelassen hatte, stopfte mir den Rest Brot in den Mund und öffnete die Haustür.

Zehn Minuten später auf dem Schulparkplatz sah ich mich automatisch nach dem Neuen um, konnte ihn jedoch nirgends entdecken, aber auf dem Weg zu Chemie traf ich Abby. Sie sah heute in ihrer Jeans, dem Pulli und der dicken Weste - alles in Schwarz - beinahe normal aus und zu meiner Erleichterung lächelte sie.

»Sorry, aber gestern war im Krugers die Hölle los. Ich glaub, die ganze Eagle High hat das Ferienende begossen. Und dann war es zu spät, um dich noch anzurufen.«

Ich lächelte zurück. Hauptsache, zwischen uns war wieder alles okay.

Als wir im Unterrichtsraum unsere Plätze suchten, hielt ich wieder nach Beckett Ausschau, aber offenbar hatten wir auch diesen Kurs nicht zusammen. In der darauffolgenden Stunde hätte ich eigentlich Kunst gehabt, aber der Unterricht fiel aus, da Mr. Jefferson krank war.

Und auch als wir während dieser Freistunde die Hausaufgaben aus der vorherigen Stunde erledigten, war er wieder nicht dabei. In der Pause sah ich mich weiter unauffällig nach ihm um, doch vergeblich. Er tauchte nirgendwo auf.

Auch Kathy beschäftigte seine Abwesenheit offenbar, denn während wir uns für den Sportunterricht umzogen, spekulierte sie, ob er womöglich krank war.

Als er auch am nächsten Tag verschollen blieb, war ich überzeugt, dass sie damit richtiglag.

Kapitel 3

Freitagmorgen hörte es endlich auf zu regnen und in der Mittagspause zog es die meisten Schüler ins Freie. Auch unsere Clique machte es sich draußen auf den Bänken in der Herbstsonne gemütlich. Ty und Doug diskutierten irgendwelche Footballspielzüge während sie ihre Burger verdrückten. Abby büffelte spanische Vokabeln und stibitzte ihnen hin und wieder Pommes. Sandra, Kathy und ich begnügten uns mit Salat. Aber während die beiden über irgendeine Fernsehserie quatschten, las ich Shakespeares Theaterstück »Tragedy of Cymbeline«, das in Englischer Literatur dieses Jahr auf dem Lehrplan stand.

»Hey, das gibt’s doch nicht.« Kathys Kreischen riss mich aus Imogens Schlafgemach.

Angelina Winchester saß nicht weit von uns entfernt auf einer Bank und neben ihr - Cassian Beckett. Er hatte seine langen Beine ausgestreckt, sich entspannt zurückgelehnt und obwohl sie im Schatten saßen, trug er nur ein kurzärmeliges T-Shirt. Heute zur Abwechslung mal in einem erkennbaren kräftigen Schwarz. Seine braun gebrannten, muskulösen Arme hatte er lässig auf der Rückenlehne ausgebreitet, sodass sein rechter Arm hinter Angelina lag, die ihn begeistert anhimmelte und unaufhörlich plapperte.

Obwohl ich versuchte, mich weiter auf Shakespeare zu konzentrieren, nervte mich ihr albernes Getue und immer wieder wanderte mein Blick zu ihnen hinüber. Du lieber Himmel, merkte sie denn gar nicht, dass er ihr überhaupt nicht zuhörte?

Statt sich mit ihr zu unterhalten, machte er eine gelangweilte Miene und … die Härchen in meinem Nacken richteten sich auf. Eigentlich konnte ich es nicht wirklich wissen, denn er trug ja eine Sonnenbrille, aber ich war fast sicher, dass er eigentlich mich beobachtete.

Und ich? Ich konnte wieder nicht wegsehen.

Keine Ahnung, wie lange ich auf die dunklen Gläser gestarrt hatte, aber natürlich wurde ich diesmal nicht ohnmächtig. Irgendwann blinzelte ich einfach, sah schnell wieder auf mein Buch und tat, als würde ich lesen. Hoffentlich bildete er sich nicht irgendwas Komisches ein, weil ich ihn schon wieder angestarrt hatte. Dass ich auf ihn stand oder so.

Als ich etwas später erneut wagte, zu ihm hinüberzusehen, schob er sich gerade seine Sonnenbrille in die Haare. Er beugte sich zu Angelina hinüber und griff nach einer ihrer Haarsträhnen. Während er ihr tief in die Augen sah, wickelte er die blonde Locke um seinen Zeigefinger und … Unwillkürlich hielt ich den Atem an.

Ihre geöffneten, feucht glänzenden Lippen waren nur noch wenige Zentimeter von seinen entfernt und die Luft zwischen ihnen schien förmlich zu knistern. Die Sekunden verstrichen … Doch es geschah nicht das, was ich erwartet hatte. Kein heißer Kuss oder so. Beckett verzog einfach nur seinen Mund zu einem Lächeln und sagte etwas zu ihr und verblüfft beobachtete ich, wie sich ihre offensichtliche Erregung in Verwirrung verwandelte. Sie blinzelte einige Male, als wäre sie aus einem Traum erwacht, dann nickte sie. Einen Moment später zog sie trotz der kühlen Temperaturen ihre Strickjacke aus und legte sie auf ihrem Schoß ordentlich zusammen. Das ärmellose Top, das sie darunter trug, war kaum die richtige Bekleidung an einem so kühlen Herbsttag, aber ihr war offensichtlich richtig heiß geworden. Kein Wunder.

Noch immer lächelnd, lehnte sich der Neue zurück und nahm erneut seine lässige Haltung ein.

»Mann, habt ihr das gerade gesehen? Ich dachte, Beckett will sie gleich hier auf der Bank vernaschen«, schnaufte Tyler.

»Was er wohl zu ihr gesagt hat?« Sandras Stimme klang ein wenig atemlos.

»Bestimmt nichts Anständiges, so wie Angelina ihn angeguckt hat«, kicherte Kathy, während Abby nur ungläubig den Kopf schüttelte und Doug ein undefinierbares Grunzen hören ließ.

Beckett hatte sich inzwischen wieder hinter seiner Brille verschanzt und seine Miene war so gelangweilt wie zuvor. Wieder konnte man nicht genau erkennen, wofür sich seine Augen interessierten, aber es war eindeutig nicht Angelinas üppiges Dekolleté. Wenn überhaupt, streifte sein Blick allenfalls kurz ihre nackten Schultern, bevor er ihn auf ein unbekanntes Ziel in der Ferne richtete.

Eigenartigerweise verhielt sich auch Angelina, als hätte es die heiße Szene zwischen ihnen gar nicht gegeben. Sie hockte nur noch stumm da und betrachtete unschlüssig die Jacke auf ihrem Schoß. Nach einer Weile nahm sie sie und zog sie wieder an. Die Stimmung zwischen den beiden war eindeutig abgekühlt.

Ich starrte wieder auf meine Buchseiten, ohne wirklich zu lesen. Jetzt hatte ich Gewissheit. Ich hatte ihn angesehen und war nicht ohnmächtig geworden. Es war also alles nur ein eigenartiger Zufall gewesen. Aber wenn es so war, warum war ich dann nicht einfach nur umgekippt, sondern hatte diese schrecklichen Sachen erlebt? Und würde es vielleicht doch wieder passieren, wenn ich ihm direkt in die Augen sah? Ohne Sonnenbrille dazwischen?

Etwas nervös setzte ich mich nach der Mittagspause im Klassenzimmer neben Kathy auf meinen Platz.

Cassian Beckett betrat hinter Mrs. Brewster den Raum, schloss auf ihre Bitte hin die Tür und ging zu seinem Platz, ohne jemanden anzusehen. Wieder hingen ihm seine braunen Haare in den Augen und ich fragte mich, wie lange er sich wohl Direktor Wilcoxs Anweisungen noch widersetzen konnte.

Die ganze Mathematikstunde über wartete ich, dass er sich umdrehte, doch ich wartete vergeblich. Er blickte nur stur nach vorn. Beim ersten Klingeln sprang er auf und war schneller nach draußen verschwunden, als ich hätte Piep sagen können. Wahrscheinlich wollte er zu Angelina und eigenartigerweise störte mich dieser Gedanke.

Am Samstagvormittag half ich Grandma bei ihrem üblichen wöchentlichen Hausputz und sah mir abends mit der Clique einen Horrorfilm im Kino an. Abby trafen wir erst im Krugers, allerdings hatte sie zu viel zu tun, um mit uns abzuhängen.

Den Sonntagvormittag verschlief ich komplett und wurde erst wach, als Grandma wegen des Mittagessens an meine Tür klopfte.

Am Nachmittag regnete es wieder und ich nutzte das schlechte Wetter, um Hausaufgaben zu machen.