Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Assoziation A

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

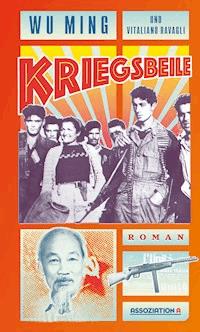

Das Buch erzählt das unglaubliche Leben von Vitaliano Ravagli, des "Vietcong aus der Romagna", und weitere Geschichten aus dem Widerstand gegen Faschismus, Kolonisierung und Unterdrückung. Ravagli ging, angetrieben durch die Erinnerung an die Kämpfe der Partisanen der Resistenza und die vergebliche Suche nach Gerechtigkeit im Nachkriegsitalien, nach Indochina. Mit einer Gruppe von Italienern, Spaniern und Deutschen traf er in Saigon ein, um auf der Seite der Vietminh zu kämpfen. Wir begegnen Ho Chi Minh, dem weltgewandten, genialischen Anführer der Vietminh. Wir erleben den Indochinakrieg der 1950er-Jahre hautnah – den Krieg vor dem "Vietnamkrieg". Das Buch führt uns mitten in den Dschungel mit all seinen Grausamkeiten: Hitze, Schmutz, Schlangen, Mücken und den gnadenlosen Feinden, die aus der Luft mit Kampfhubschraubern angreifen und Bomben abwerfen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 665

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

WU MING

VITALIANO RAVAGLI

KRIEGSBEILE

ROMAN

Aus dem Italienischenvon Klaus-Peter Arnold

Asce di guerra

© 2000, 2005 Wu Ming & Vitaliano Ravagli

Published by arrangement with Agenzia Letteraria Santachiara

© 2005 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino

The partial or total reproduction of the work and its diffusion by telematic means is permitted, provided that this is not done for commercial purposes and that the following wording is reproduced:

The authors defend the right to free library lending and are opposed to norms or directives which limit access to culture by monetizing this service.

The authors and the publisher renounce any claim to royalties deriving from library lending of this work.

Wu Ming’s books are printed on eco-sustainable Cyclus Offset. Should there be any problems or delays in supply, only paper approved by the Forest Stewardship Council and not obtained from the destruction of ancient forests is used.

© der deutschsprachigen Ausgabe: Berlin, Hamburg 2017

Assoziation A, Gneisenaustraße 2a, 10961 Berlin

www.assoziation-a.de, [email protected], [email protected]

Gestaltung: Andreas Homann

eISBN 978-3-86241-625-7

Für Teo

Für Johnny, Luther und den König der Linguanera

Inhalt

VORWORT ZUR 2. AUFLAGE, 2005

PROLOG

PROLOG 2 DER, DER WACH BLEIBT, WENN ALLE SCHLAFEN

ERSTER TEIL

1. FLUGHAFEN PUNTA RAISI, 18. JANUAR 2000, 18:00 UHR

2. RIOLO TERME (RAVENNA), 20. JANUAR 2000, 00:45 UHR

3. BOLOGNA, 20. JANUAR 2000, 02:00 UHR

4. BOLOGNA, 20. JANUAR 2000, 03:55 UHR

5. DIE GESCHICHTE VON »SOWJET« (1948–50)

6. WEGE DES HASSES (DIE FORNI)

7. WEGE DES HASSES (IMOLA 1943)

8. DIE GESCHICHTE SOWJETS (1950–99)

9. CASTELFIORINO (PROVINZ BOLOGNA), 23. JANUAR 2000

10. DREI BRÜDER, ONKEL HO UND UNCLE SAM (ZWANGLOSE DARSTELLUNG DER GESCHICHTE DER KRIEGE IN INDOCHINA. LAOS)

11. WEGE DES HASSES (CUFFIANO)

12. CASTELFIORINO (BO), 24. JANUAR 2000

13. BOLOGNA, 26. JANUAR 2000

14. WEGE DES HASSES (LITTLE BIG RIVER)

15. BOLOGNA, 29. JANUAR 2000

16. DREI BRÜDER, ONKEL HO UND UNCLE SAM (ZWANGLOSE DARSTELLUNG DER GESCHICHTE DER KRIEGE IN INDOCHINA. VIETNAM)

17. BOLOGNA, 1. FEBRUAR 2000

18. BOLOGNA, 2. FEBRUAR 2000

19. WEGE DES HASSES (FLÜCHTLINGE)

20. BOLOGNA, 2. FEBRUAR 2000

21. DREI BRÜDER, ONKEL HO UND UNCLE SAM (ZWANGLOSE DARSTELLUNG DER GESCHICHTE DER KRIEGE IN INDOCHINA. LAOS)

22. WEGE DES HASSES (RÜCKKEHR NACH HAUSE)

23. BOLOGNA, 5. FEBRUAR 2000

24. WEGE DES HASSES (NACHKRIEGSZEIT)

25. BOLOGNA, 7. FEBRUAR 2000

26. WEGE DES HASSES (DER KREML)

27. BOLOGNA, 10. FEBRUAR 2000

28. WEGE DES HASSES (UNSERE GERECHTIGKEIT)

29. BOLOGNA, 15. FEBRUAR 2000

30. WEGE DES HASSES (DIE POLITIK)

31. WEGE DES HASSES (AUF DURCHFAHRT)

32. DREI BRÜDER, ONKEL HO UND UNCLE SAM (ZWANGLOSE DARSTELLUNG DER GESCHICHTE DER KRIEGE IN INDOCHINA. VIETNAM)

33. BOLOGNA, 22. FEBRUAR 2000

34. WEGE DES HASSES (TEO)

35. IMOLA, 5. MÄRZ 2000

36. WEGE DES HASSES (ARBEITEN UND VÖGELN)

37. IMOLA, 5. MÄRZ 2000

38. WEGE DES HASSES (DIE GERECHTE SACHE)

39. IM APPENIN DER TOSKANA UND DER ROMAGNA, 15. MÄRZ 2000

40. BOLOGNA, 18. MÄRZ 2000

41. DREI BRÜDER, ONKEL HO UND UNCLE SAM (ZWANGLOSE DARSTELLUNG DER GESCHICHTE DER KRIEGE IN INDOCHINA)

42. VON BOLOGNA NACH IMOLA, 11. APRIL 2000

43. WEGE DES HASSES (AUSSERHALB EUROPAS)

ZWEITER TEIL

44. WEGE DES HASSES (ÖSTLICHES ZENTRALLAOS, 1956)

45. WEGE DES HASSES (SCHEISSE!)

46. DREI BRÜDER, ONKEL HO UND UNCLE SAM (ZWANGLOSE DARSTELLUNG DER GESCHICHTE DER KRIEGE IN INDOCHINA. LAOS)

47. WEGE DES HASSES (EINE KINDERARMEE)

48. BOLOGNA, 26. APRIL 2000, 03:50 UHR

49. WEGE DES HASSES (STRATEGIEWECHSEL)

50. WEGE DES HASSES (BUDRIO)

51. BOLOGNA, 30. APRIL 2000

52. DREI BRÜDER, ONKEL HO UND UNCLE SAM (ZWANGLOSE DARSTELLUNG DER GESCHICHTE DER KRIEGE IN INDOCHINA. VIETNAM)

53. WEGE DES HASSES (DOLCHE)

54. WEGE DES HASSES (KEIN MÖRDER)

55. WEGE DES HASSES (GRENZE ZWISCHEN DER UDSSR UND UNGARN, 1956)

56. VON RIOLO TERME NACH URBINO, 9. MAI 2000

57. WEGE DES HASSES (STRAFKOMPANIE)

58. WEGE DES HASSES (VERDAMMTE SCHEISSE …)

59. BOLOGNA, 13. MAI 2000, 10:15 UHR

60. BOLOGNA, 13. MAI 2000, 19:45 UHR

61. WEGE DES HASSES (ÖSTLICHES ZENTRALLAOS, 1958)

62. WEGE DES HASSES (COBRA)

63. WEGE DES HASSES (IM SÜDEN)

64. WEGE DES HASSES (DER KONVOI)

65. WEGE DES HASSES (FLUCHT)

66. DREI BRÜDER, ONKEL HO UND UNCLE SAM (ZWANGLOSE DARSTELLUNG DER GESCHICHTE DER KRIEGE IN INDOCHINA. LAOS)

67. BOLOGNA, 14. JUNI 2000

68. BOLOGNA, 7. DEZEMBER 1998(!), 22:30 UHR

69. WEGE DES HASSES (KRIEG IM PARADIES)

70. WEGE DES HASSES (DER HEILIGE BAUM)

71. BOLOGNA, 23. JUNI 2000, 11:50 UHR

72. WEGE DES HASSES (DAS RHADE-MÄDCHEN)

73. WEGE DES HASSES (OPIUM)

74. WEGE DES HASSES (ENDE DER GESCHICHTE)

75. DER ALTE

76. CASTELFIORINO, 6. JULI 2000

EPILOG

ABSPANN [2000]

NACHWORT [2005]

LUTHER BLISSETT Q

WU MING ALTAI

WU MING 54

VORWORT ZUR 2. AUFLAGE, 2005

Als ich bei einem Interview für den »New Yorker« dem Interviewer (Mark Singer) sagte, ich sei der Meinung, Geschichten seien so etwas wie gefundene Gegenstände, wie im Boden entdeckte Fossilien, antwortete er, das glaube er nicht. Ich entgegnete, damit hätte ich kein Problem, wichtig sei nur, dass ich es glaube.

STEPHEN KING, On Writing

Kriegsbeile ist kein Roman. Es ist das erste unserer Bücher, für das wir den Ausdruck »erzählendes Objekt« benutzt haben, und hin und wieder haben wir »unbestimmtes« hinzugefügt. Es ist auch das erste, das wir mit einem Anhang versehen haben.

Kriegsbeile besteht zu einem Drittel aus der Autobiografie Vitaliano Ravaglis, zu einem Drittel aus einer Mischung aus Fiction und Non-Fiction (eine fiktive Person stößt bei der Suche nach einer realen Person auf wahre Geschichten) und zu einem Drittel aus der zwanglosen Darstellung der Geschichte der Kriege in Indochina, einer Art epischer Reportage, deren Schauplätze ständig zwischen Laos und Vietnam wechseln. Die drei Teile befinden sich nicht im Gleichgewicht, der Versuch einer Synthese wird nicht unternommen, es gibt nur ein paar exzessive, »herausgeschriene« Annäherungsversuche; das Buch läuft immer Gefahr, auseinanderzubrechen, zu zerbröseln.

Kriegsbeile enthält einige der schlechtesten Seiten, die wir je geschrieben haben.

Kriegsbeile enthält einige der besten Seiten, die wir je geschrieben haben.

Aliter non fit liber. Ein Buch kann nicht anders gemacht werden, würde Martial sagen. Und nichts anderes ist es, nämlich ein Buch voller Schätze und Ungeheuerlichkeiten.

In der zweiten Hälfte des Jahres 1999 begannen wir mit der Arbeit an unserem zweiten gemeinsamen Roman, 54, indem wir zunächst eine historische Recherche anstellten. Wir verschlangen Bücher und Materialien über die 1950er Jahre und lasen auf Mikrofilm die Unità und den Resto del Carlino in der Bibliothek des Archiginnasio in Bologna.

Eines Abends lud uns unser Freund und Kollege Carlo Lucarelli zum Abendessen zu sich nach Mordano ein. Wir erzählten von unseren jeweiligen Projekten. Carlo schrieb gerade an L’isola dell’Angelo caduto (Die schwarze Insel), wir erzählten von unserer Suche nach Geschichten der fünfziger Jahre, nach wenig bekannten Geschichten, die die Klischees des Jahrzehnts herausforderten. »Hier in Imola lebt ein gewisser Vitaliano Ravagli, der in den fünfziger Jahren in Indochina war und zusammen mit der Guerilla im Dschungel gekämpft hat. Er hat zwei Bücher darüber geschrieben und sie dann auf eigene Kosten veröffentlicht.«

Er zeigte uns die Bücher von Ravagli, I sentieri dell’odio(Wege des Hasses) und Il prato degli uomini spenti (Die Wiese der toten Menschen). Nachdem wir sie durchgeblättert hatten, war uns klar, dass wir ihn treffen mussten. Carlo bot sich an, das Treffen zu organisieren. Wir glaubten, vielleicht einen Handlungsstrang für 54 gefunden zu haben.

Ein paar Tage später trafen wir uns mit Ravagli in einer Pizzeria. Er war sechsundsechzig Jahre alt und ein großartiger Erzähler, der uns mit Geschichten, Anekdoten und mit Flüchen gewürzten Schmähreden überschüttete. Eine seiner Bemerkungen inspirierte uns zu einer Figur in 54. Er trommelte mit dem rechten Zeigefinger auf dem Tisch und sagte: »Wenn ich, so wie ich hier sitze, einen Knopf hätte, ich würde ihn drücken und eine Atombombe auf Washington werfen …«

Vitaliano war larger than life. In 54 konnten wir seine Geschichte nicht einbauen, der Roman wäre zu umfangreich geworden, er wäre uns entglitten.

Wir beschlossen daher, zusammen mit Vitaliano ein gesondertes Buch zu schreiben. Wir würden seine Geschichte noch einmal erzählen und die Abschnitte vertiefen, über die er zu schnell hinweggegangen war oder die er ein wenig stiefmütterlich behandelt hatte.

Kriegsbeile entstand also aus einer Rippe der Arbeit an 54.

Kurz zuvor hatten wir einen Mailänder Verleger kennengelernt. Wir unterbreiteten ihm unsere Vorschläge, er nahm an, und wir begannen zu schreiben.

Wir machten mehrere Interviews mit Vitaliano, der uns praktisch seine Kapitel diktierte und anschließend die Niederschrift überarbeitete. Diese Texte, die wir »Übertragungen« nannten, ergänzten wir um einzelne, veränderte und mit Details angereicherte Passagen aus seinen beiden Büchern.

Vitaliano nannte uns ein paar ehemalige Partisanen aus der Umgebung von Imola und Bologna, die wir interviewten, um das Umfeld zu rekonstruieren, in dem unser neuer Freund aufgewachsen war; der »verratene Widerstand«, die Abrechnungen der Nachkriegszeit, die fünfziger Jahre, die Politik Scelbas. Unsere Nachforschungen kamen auch 54 zugute, an dem die Arbeit weiterging.

Neben der Geschichte Vitalianos gibt es einen weiteren Erzählstrang, der romanhafter gestaltet und in der Gegenwart angesiedelt ist. Er sollte sich als der schwächste und strittigste Teil des Buches erweisen (wir sprechen im Nachwort darüber).

Nach einem Jahr schlossen wir die Arbeit ab; gemessen an unseren Produktionsstandards ein Wimpernschlag. Kriegsbeile erschien im September 2000. Wir stellten das Buch überall in Italien vor. Vierzig Buchvorstellungen in einem Land, das sich in einem Wahlkampf befand, der von ständigen Polemiken über den Widerstand, das »Dreieck des Todes«, Via Rasella, die Dolinen … begleitet wurde. Die Neorevisionisten starteten ihre Offensive. Unser Buch wies zweifellos in die entgegengesetzte Richtung.

Die erste Auflage war schnell verkauft, und es wurde eine zweite Auflage gedruckt. Aber inzwischen war es zu Meinungsverschiedenheiten, zu Missstimmung und Unverständnis zwischen uns und dem Mailänder Verleger gekommen. Sein Stil gefiel uns nicht, und ihm gefiel der unsere nicht. Wir brachen die Beziehung ab, und jeder ging seiner Wege.

Kriegsbeile wurde nicht wieder aufgelegt. Die Rechte fielen zurück an die Autoren, die sie dem Verlag Einaudi für seine Reihe Stile Libero anboten.

Trotz all seiner Fehler sind wir der Ansicht, dass dieses »narrative Objekt« es wert ist, in die Buchhandlungen zurückzukehren. Die Angriffe auf den Widerstand (den italienischen, aber nicht nur) haben sich inzwischen zur Hysterie gesteigert. »Historiker« der extremen Rechten manipulieren täglich Dokumente und Gefallenenlisten und stricken daraus ihre Legenden, die von der Linken für bare Münze genommen und mit eingezogenem Schwanz kommentiert und legitimiert werden. Eine fernsehgerechte Programmgestaltung im Stile eines MinKulPop (Ministerium für Populärkultur) rührt die Werbetrommel für das durch die »Roten« erlittene »Martyrium«. Überprüft man die Namen der Opfer, stellt man fest, dass es Nazioffiziere, Folterer im Dienste der Repubblica di Salò, Kollaborateure, Denunzianten und Spione waren … Es ist höchste Zeit, sich lautstark bemerkbar zu machen. Auch was diesen Punkt angeht, verweisen wir auf das Nachwort.

Vitaliano hatte gesundheitliche Probleme, aber er befindet sich noch mitten unter uns, bereit, all diesen Falschmünzern den Kampf anzusagen, ohne es an die große Glocke zu hängen.

Das nicht identifizierte narrative Objekt kann wieder starten.

5… 4… 3… 2… 1…

Bestimmte Menschen verkörpern genau das, was die Zeiten gerade erfordern. Sie kämpfen, manchmal sterben sie, für Dinge, die zuallererst sie selbst betreffen. Sie treffen Entscheidungen, die von der Meinung der anderen und derjenigen, die hinterher immer schlauer sind, in die Zange genommen und entweder diffamiert oder staatlicher Epik einverleibt werden; extreme Entscheidungen, die manchmal ohne deutlich erkennbaren Grund getroffen werden, einzig wegen am eigenen Leib erfahrener Ungerechtigkeit, wegen eines elementaren und sakrosankten Bedürfnisses nach Wiedergutmachung. Rhetorik von Fahnenschwenkern und institutionalisierte Mythologie bieten eine posthume und lineare Version von Geschichte. Aber Linearität und Hagiographie tragen nicht zum Verständnis dieser Ereignisse bei. Vorgefertigte, auf Rednertribünen und Kanzeln wiedergekaute Phrasen und Formeln verschleiern Wut, Schmutz und Sprengstoff und bieten der Gegenwart nur das, was sie allemal erwartet.

Das Nachforschen im dunklen Herzen vergessener oder nie erzählter Ereignisse gilt als Beleidigung der Gegenwart.

Ein unvoreingenommener, freiwilliger Akt.

Die Geschichten sind nichts anderes als Kriegsbeile, die es wieder auszugraben gilt.

PROLOG

Osteuropa, unbekannter Ort, 1956.

Der Befehl zum Einchecken kommt spät abends. Die viermotorige Maschine sowjetischer Bauart aus dem letzten Weltkrieg kommt aus Albanien – vielleicht.

Wir quetschen uns so gut es geht zwischen Kisten mit Medikamenten, die auf der einen Seite das Rote Kreuz, auf der anderen den Roten Stern tragen. Keine Fenster.

Niemand redet. Jeder ist in seine eigenen Gedanken vertieft.

Ich kämpfe mit meinen Schuldgefühlen. Ich denke an meine Mutter, meinen Vater, meine Brüder, die ich zurücklasse. Sie werden nichts mehr über mich erfahren und ich nichts über sie. Offiziell sind wir nie in dieses Flugzeug gestiegen, wurden wir niemals ausgebildet; wir existieren gar nicht. Folglich können wir auch nicht sterben. Niemand wird unseren Tod unseren Familienangehörigen mitteilen, so lautet die Vorschrift.

Das Flugzeug rast über die Piste und stürzt ins Dunkel.

Es ist eiskalt, es würgt mich. Überwältigt vom Druck und dem Gebrüll der Motoren, kauere ich mich zusammen.

Hinter den Fenstern der Kabine sehe ich die Lichter einer großen Stadt.

Imola ist weit weg, eine andere Welt.

Die Müdigkeit der letzten Tage lastet auf Kopf und Augen. Um mich herum stieren Blicke ins Nichts.

Die Helden, denen ich immer nacheifern wollte, scheinen nähergerückt zu sein. Das Land ist anders, weit weg wie der Mars, aber der Geist ist derselbe. Junge Männer, die in meinem Alter zur Waffe gegriffen und als Partisanen gekämpft haben.

Teo, der Hauptverantwortliche dieses Abenteuers, hat zusammen mit ein paar anderen einem deutschen Bataillon widerstanden, mit vielen, vom Schrecken halb gelähmten Genossen, die unfähig zu einer Reaktion waren.

Geppi entkam den Schwarzen Brigaden dank einer kleinen Schafherde, die in der Nähe von Cuffiano weidete. Pietro, mein Bruder, hat sich in die Hosen gemacht und behauptet, er habe vielleicht zehn Mal geschossen, aber auch er war im Winter ’44 oben in den Bergen.

Il Moro und Bob, echte Legenden.

In der Bar Nicola, genannt Kreml, bleiben die zurück, die zwar das Wort Revolution im Munde führen und schussbereite Waffen im Garten vergraben haben, die aber letztendlich nur die Unità umblättern, ihre Punkte beim Kartenspiel Tresette ansagen und in ausgelassener Stimmung ein Glas Albana runterkippen. Auch sie hätten den Hunger kennengelernt, behaupten sie, aber in Wirklichkeit wissen sie nicht einmal, was Appetit ist.

Näher sind mir jetzt das zehnjährige Kind und jene kleine Frau, always to go, immer unterwegs, im Schnee zwischen den Granaten. Meine Mutter und ich, in jenem langen Winter an unserem Little Big River, auf der Suche nach Essbarem für die menschlichen Larven, die sich mit uns zusammen im Unterschlupf drängten. Heute bin ich zum ersten Mal wieder jemand.

Die Carabinieri werden schon ein paar Mal vorbeigekommen sein. Euer Sohn ist aus der Kaserne der 9. Car, dem Ausbildungszentrum für Wehrpflichtige in Bari geflohen, wisst ihr, wo er jetzt ist? Nein, keine Ahnung. Vielleicht werden sie nicht einmal meinen Körper wiedersehen, nicht einmal ein winziges Stück.

Der gequälte, zerfetzte Körper von Minghiné im Brunnen von Becca, hingeschlachtet von den Schwarzen Brigaden.

Ich rücke meinen Rucksack unter dem Kopf zurecht und schließe die Augen.

Die Aufregung legt sich, Schlaf überwältigt mich.

Zentralasien, unbekannter Ort (kirgisische Steppe?), 1956.

Morgens gegen zehn. Die viermotorige Maschine rollt auf einer holprigen Piste in einer unendlich ausgedehnten, ausgedörrten Ebene aus.

Man fordert uns auf auszusteigen und bringt uns dann in einen Hangar, wo wir von russischen Soldaten empfangen werden. Wir müssen uns ausziehen und die Zivilkleidung in einen Sack mit unserem Namen stecken. Vielleicht wollen sie uns die Illusion lassen, dass wir zurückkehren werden, um sie wieder abzuholen.

Nachdem wir kalt geduscht haben, stellen wir uns nackt in einer Reihe an einem langen Tisch voller Militärkleidung auf. Die für die Verteilung zuständigen Personen sind freundlich, sie stecken uns in schöne Sommeruniformen: Hosen aus dunkelgrauem Gewebe, grünes Hemd und Tarnjacke, wasserdichte Schuhe, robust aber leicht, die bis über das halbe Bein reichen. Die Hosen sind bis zum Knie gefüttert und haben an den Seiten Löcher für die Belüftung.

Dann bringt man uns in die Mensa, und endlich können wir nach Herzenslust essen. Das Essen wird auf Stahltabletts mit mehreren einzelnen Fächern gereicht. Gemüse, Margarine, Kaviar, dazu jede Menge Wodka.

Es ist Abend. Wir müssen weiter. In einer Reihe hintereinander gehen wir auf die dunklen Umrisse des Flugzeugs zu. In tadelloser Ordnung aufgereihte Soldaten der Roten Armee präsentieren auf ein Zeichen des Kommandeurs ihre Waffen und stimmen zusammen mit den Zivilisten der Basis die Internationale an.

Vor lauter Rührung kommen mir die Tränen, und auch die anderen fangen an zu weinen: siebzehn Italiener, vier Spanier und neun Deutsche auf der Reise ins Unbekannte. Um die Anspannung abzubauen, fängt jemand an zu reden, aber er ist unsicher, die Gedanken irren umher, die Kommunikation gestaltet sich schwierig.

Während der militärischen Ausbildung riet man uns, keine Freundschaften untereinander zu schließen, denn am Bestimmungsort angekommen, würden wir getrennt. Und außerdem, sollte ein Genosse an unserer Seite im Kampf fallen, würden wir ihm nicht helfen können. So lauteten die Anweisungen.

Das Magazin immer wieder entfernen und einsetzen, das Geschoss einführen, den glühenden Lauf der Bren austauschen, schießen. Die wesentlichen Handgriffe für den Gebrauch der Waffen wurden uns in wenigen Tagen beigebracht. Nichts weiter.

Die eigentliche Ausbildung würde im Kampf erfolgen.

Zentralasien, unbekannter Ort, 1956.

Das Flugzeug ist wieder gelandet.

Wo sind wir?

Wie viel Zeit ist vergangen?

Übelkeit und glühendes Fieber schütteln mich.

Im Halbschlaf wechseln Gedanken und Gesichter einander ab.

Puccis Gesicht ist von Tränen entstellt, während die Genossen ihn mit Gewalt zurückhalten; in einem Wald aus Beinen der Celerini (Mitglieder der Mobilen Einsatztruppe der Staatspolizei), ein Bild, das mir ins Gedächtnis eingebrannt ist. Die Schäfte der Karabiner schlagen heftiger zu, schwarze Raben über magerer Beute.

Der unbekannte Partisan, der mit dem Gewehrschaft einer Nonne ins Gesicht schlägt, die Vorräte versteckt hält.

Toni der Schreiner, der mich den Hass auf die Faschisten gelehrt hat.

Pirì und Gardlìna, die hinter dem Laden Schießübungen machen und sich auf die Revolution vorbereiten.

Die Waffen. Die ersten Waffen.

Und Cornetti und Mezanòt.

Und Cito, der nicht geredet hat. Der die Namen nicht preisgegeben hat und wie durch ein Wunder gerettet wurde.

Jetzt werde auch ich auf den Prüfstand gestellt. Ich werde zeigen können, dass ich der Herausforderung gewachsen bin.

Zentralasien, unbekannter Ort, 1956.

Wir klettern aus dem Flugzeug. Drückende Hitze. Man zeigt uns die Toiletten, anschließend bietet man uns zu essen und zu trinken an. Bei einer kurzen medizinischen Kontrolle wird unser physischer und psychischer Zustand überprüft. Ein Krankenpfleger setzt uns eine Spritze in die linke Brust. Gelbfieber oder Ähnliches. In den folgenden Stunden müssen wir ruhen, um die Wirkungen der »Bombe« zu verkraften.

Vor mir in der Reihe steht einer aus meiner Gegend, wir nennen ihn Budrio. Er steht unter Hochspannung und benimmt sich merkwürdig. Er spricht nicht, und als er an der Reihe ist, hat man den Eindruck, er steige aufs Schafott. Die Untersuchung dauert nicht lange, die Ärzte erkennen sofort die Symptome von Tuberkulose. Das feuchte Klima ist Gift für ihn, und auch wenn er die Gefahren des Krieges überleben sollte, der Zustand seiner Lungen würde ihm in wenigen Monaten den Tod bringen. Er darf nicht mit, es wäre Selbstmord, er muss zurück nach Hause.

Er wendet sich an mich: »Sag du es ihnen, Gap, du kannst etwas Englisch, sag ihnen, dass ich nicht zurück will. Sag ihnen, dass es mir egal ist, ob ich sterbe, das ist meine ganz private Angelegenheit!«

»Warum? Fahr nach Hause, und lass dich pflegen, du wirst wieder gesund, meine Angehörigen haben das auch geschafft.«

Unregelmäßige, von Verzweiflung gezeichnete Gesichtszüge, erschreckend: »Die lassen mich nicht zurück nach Hause. Ich interessiere die nicht. Wenn ihr weg seid, werfen sie mich in einen Graben und das war’s dann, aber so will ich nicht sterben, Gap. Außerdem habe ich kein Zuhause, wenn ich zurückfahre, werde ich in einem Krankenhausbett sterben …«

Ich weiß, was das heißt: Lungenplastik und Jahre im Sanatorium. Wie meine Mutter und mein Bruder Domenico. Ich sehe ihre gepeinigten, deformierten Rücken vor mir. Ich schaue ihn unendlich traurig an. Er will nicht als armes Schwein sterben, als Ausgestoßener im eigenen Dorf.

Besser mit der Waffe in der Hand.

Ich kämpfe mit meinen englischen Brocken: »He want die in the war.« Lasst ihn im Kampf sterben.

Der Arzt hat Mitleid, genau wie alle anderen. Gesenkte Blicke.

Budrio kann weitermachen.

Ich habe fast die ganze Zeit geschlafen. Eine Nacht und einen Tag. Jetzt fühle ich mich gut, ich habe keine Angst mehr, ich bin nicht mehr aufgeregt, meine Atmung ist regelmäßig. Ich bin ruhig und hoch zufrieden mit der Wahl, die ich getroffen habe. Familie, Bar Nicola, Muschis, alles ganz weit weg, sie fehlen mir nicht. Gutes Zeichen. Keine Zeit mehr für nostalgische Gefühle. Wir werden zum Einchecken gerufen. Wir müssen gehen.

Die Stimme des Einweisers übertönt das Brummen der Motoren in großer Höhe. Er hat’s nicht so mit den Sprachen, aber die Lektionen sind in erster Linie praktischer Art. Er nimmt das Maschinengewehr auseinander und setzt es mit der größten Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit wieder zusammen. Wenn die Spurgeschosse anfangen Widerstand zu leisten, bedeutet das, dass der Lauf überhitzt ist und man ihn austauschen muss. In sich hinziehenden Kämpfen muss das unbedingt schnell erfolgen, aber wie geschickt man auch ist, es dauert mindestens sechzig Sekunden. In dieser Minute kann man die Genossen nicht unterstützen, folglich ist es wichtig, den richtigen Augenblick zu wählen, das Leben aller hängt davon ab.

In ein paar Tagen werden wir uns Feinden unterschiedlicher Nationalität gegenübersehen: französischen Soldaten, deutschen Legionären, Marokkanern und Senegalesen. Veteranen mit jahrelanger Kriegserfahrung. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben.

Vor allem können wir nicht auf die Genfer Konvention bauen. Es erwartet uns ein Krieg ohne Regeln und ohne Gefangene, ein Krieg, an dem offiziell niemand teilnimmt, ein Krieg, den es gar nicht gibt.

Gespräche, die einen um den Schlaf bringen, aber sie können meiner friedlichen Stimmung nichts anhaben. Ich habe meine Wahl getroffen. Es war die richtige.

Budrio kichert im Halbschatten.

PROLOG 2

DER, DER WACH BLEIBT, WENN ALLE SCHLAFEN

Wie viele Namen hatte er? Und wie viele Leben?

Er wird geboren als Nguyen Sinh Cung in der Provinz Nghe Tinh, Zentralvietnam, im französischen Indochina. Es ist das Jahr 1890.

Die Landschaft, aus der er stammt, ist rau, arm, überbevölkert, heimgesucht von Unwettern und Taifunen. Von den Bewohnern erzählt man sich eine kleine Geschichte, die Geschichte vom »hölzernen Fisch«. Wenn ein Mensch aus Nghe Tinh auf Reisen geht, um Arbeit zu suchen, nimmt er einen Fisch aus Holz mit. In den Gasthäusern kann er sich nur eine Schüssel Reis und ein Schälchen Soße nuocmam leisten, und um nicht als besonders arm angesehen zu werden, legt er den falschen Fisch in die Soße. Das Holz saugt außerdem die Tunke auf, und auf dem Weg kann man an ihm lutschen und den Hunger besänftigen.

Der Vater Cungs, Nguyen Sin Huy, ist ein bizarrer indochinesischer Glücksritter, der vom Büffelhirten bis zum Hofknecht alle möglichen Arbeiten annimmt, bis er schließlich eine Eignungsprüfung besteht und Schullehrer wird. 1905 wird er Sekretär im Ministerium für das Hofzeremoniell im kaiserlichen Palast von Hué, später wird er zum Unterpräfekten von Binh Khe befördert. Er hasst diese Tätigkeiten, und man hört ihn häufig auf die Mandarine schimpfen. Er legt eine solche Verachtung für die Klasse der Notabeln an den Tag, dass die Franzosen beschließen, ihn zu entlassen.

Den Rest seines Lebens vagabundiert er durch Indochina, arbeitet als Aushilfslehrer, versucht sich sogar als Arzt und als öffentlicher Schreiber. Er ist ein freier und respektierter Mann, den seine jüngeren Freunde im hohen Alter »Onkel« nennen. Er stirbt 1930 in einer Pagode im westlichen Kotschinchina.

Es gibt Dinge, die wie durch magische Übertragung vom Vater auf den Sohn übergehen. Der Mann der tausend Namen erbt das Charisma, die Neigung umherzuschweifen, den Hass auf Kolonialisten und Kollaborateure und nicht zuletzt einen Spitznamen.

Huy gibt seinem Sohn, als er zehn Jahre alt ist, einen neuen Namen: »Nguyen Tat Thanh«; in Vietnam ist dies ein üblicher Brauch.

Thanh beendet die Schule in einem Klima spannungsgeladenen Misstrauens. Es sind die Jahre nationalistischer Aufstände, die blutig niedergeschlagen werden, und der erzwungenen Corvées (Frondienste). Männer werden mit Gewalt aus Dörfern geholt, um am Bau der Straße zwischen Hué und Vinh zu arbeiten. Die Familie Thanhs versteckt Deserteure.

Mit einundzwanzig Jahren befindet er sich in Saigon, wo er als Heizer und Küchenchef auf dem französischen Frachtschiff Latouche Tréville anheuert. Er behauptet, er heiße »Van Ba«. Während der zweijährigen Dienstzeit legt das Schiff in Orano, Dakar, Diego Suarez, Port Said, Alexandrien … an. In all diesen Städten benehmen sich die Kolonialisten genau wie in Indochina. Zum ersten Mal erkennt Ba die Grenzen des Nationalismus und die »globale Dimension« (wie man heute sagen würde) des Problems.

1913 legt das Schiff in San Francisco an, dann in Boston. Er bleibt fast ein Jahr lang in Brooklyn. Er konstatiert, dass den chinesischen Immigranten in Harlem dieselben Rechte garantiert werden wie den Amerikanern. Sein Verhältnis zu den Vereinigten Staaten, der militaristischen und imperialistischen Macht, aber auch dem Land großer demokratischer Traditionen, bleibt bis zu seinem Tod ambivalent.

Am Vorabend des Ersten Weltkriegs befindet er sich in Le Havre, wo er das Leben als Seemann für immer beendet. Für kurze Zeit irrt er ziellos umher und arbeitet als Gärtner, dann überquert er den Kanal und lässt sich in London nieder.

In der nebligen Metropole, in der Marx als Emigrant lebte, nimmt Thanh Kontakt zu Sozialisten und irischen Nationalisten auf. Er tritt den Lao Dong Hoi Ngai (»Arbeiter in Übersee«) bei, einer Untergrundorganisation radikaler Asiaten, arbeitet als Schneeräumer, dann als Küchenhilfe und schließlich als Kochgehilfe im Hotel Carlton. Der Chefkoch, der große Georges Auguste Escoffier, erhebt ihn in den Rang eines Konditors.

Bald wird ihm klar, dass er nichts für sein Land tun kann, wenn er in London bleibt. Er muss zum Herz der Bestie vordringen, dorthin, wo mehr als einhunderttausend vietnamesische Immigranten leben.

1917, wenige Tage vor Ausbruch der Oktoberrevolution, erreicht der Sohn des ehemaligen Büffelhirten unter dem Namen Nguyen Ai Quoc (»Nguyen der Patriot«) Paris.

Sein Leben wird sich für immer ändern. Er hält sich mühsam mit der Bearbeitung von Fotografien über Wasser, aber es macht ihm nichts aus. Er befindet sich in der Kulturhauptstadt des Westens, im Paris der Dadaisten, hier erkundet er die humanistischen, sozialistischen und revolutionären Traditionen des Volkes, das er für seinen Feind hielt. Nicht alle Franzosen sind also Unholde und Gendarmen! Er liest die Bücher Hugos und Zolas, trifft Sozialisten und Radikale und wird ein Freund des zukünftigen Premiers Léon Blum.

1920 wird die Kommunistische Partei Frankreichs gegründet. Quoc wird Mitglied. Intuitiv bemerkt er das Erdbeben, das von der Sowjetunion ausgeht und das in etwas mehr als vierzig Jahren die kolonialen Imperien hinwegfegen wird.

In der L’Humanité vom 28. Dezember 1920 erscheint die Fotografie eines glattrasierten Asiaten mit zerzaustem Haar, eingezwängt in einen dunklen Anzug, steif gestärkter Kragen, vom Krawattenknoten gewürgt. Das Bild wurde auf dem Kongress von Tours aufgenommen, auf dem die Spaltung in Sozialisten und Kommunisten vollzogen wurde. Quoc ist der Einzige, der steht. Alle, aber auch alle um ihn herum tragen Vollbart. Als wollte sie sich über den Mann der vielen Namen lustig machen, nennt die Zeitung ihn »Nguyen Ai Quai«! Das stenografische Protokoll des Kongresses weist ihn lediglich als den Delegierten Indochinas aus.

In den sechs Jahren, die er in Paris verbringt, wird Quoc zu einem beachteten Propagandisten und Verfasser von Streit- und Schmähschriften. Er schreibt für die Tageszeitung der Kommunistischen Partei Frankreichs, L’Humanité, und publiziert zusammen mit anderen Kommunisten aus Asien und Afrika das Monatsblatt Le Paria. Tribune du prolétariat colonial.

Seine Aphorismen und polemischen Wendungen machen Eindruck beim Leser: »Die Reise der Gerechtigkeit von Frankreich nach Indochina war so anstrengend und gefährlich, dass sie bis auf das Schwert alles eingebüßt hat.«

Natürlich zieht Le Paria die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich, vor allem die des Inspektors Louis Arnoux von der soeben eingerichteten Sondereinheit für die Überwachung der Immigranten aus Indochina. Als sich die beiden in einem kleinen Café in der Nähe der Oper treffen, ist Nguyen Ai Quoc bereits zu einer mystischen, schwer greifbaren Figur geworden; alle Immigranten aus den Kolonien führen seinen Namen im Mund. Arnoux, der diesen mageren Dreißigjährigen mit den höflichen Umgangsformen zutiefst bewundert, bittet den für die Kolonien zuständigen Minister Albert Sarraut, Quoc zu empfangen. Sarraut lehnt mit der Begründung ab, er sei überzeugt, dass es Nguyen Ai Quoc gar nicht gebe.

In den Jahren von 1926–1927 waren die Unternehmungen Nguyen Ai Quocs, die von Mund zu Mund gingen, für uns Jugendliche, die wir gierig nach allen Neuigkeiten waren, Gegenstand höchster Schwärmerei. […] Einige Freunde redeten mit grenzenlosem Enthusiasmus von unserem Helden, der in Paris die Zeitung »Le Paria« druckte und dessen Leben in fremden Ländern ständigen Schwierigkeiten ausgesetzt war.

Das schreibt General Vo Nguyen Giap, Oberkommandierender der Revolutionären Vietnamesischen Streitkräfte. In den Jahren, auf die er sich bezieht, befindet sich sein Held in China und der Sowjetunion. Ende 1923 kommt Quoc nach Moskau. Es sind die letzten Lebenswochen Lenins. Er trifft Stalin, Trotzki, Bucharin, Radek, Sinowjew, Dimitrow, Thälmann … und wirft ihnen die geringe Aufmerksamkeit vor, die sie den Problemen in den Kolonien schenken, vor allem in Südostasien. Hier legt er sich ein weiteres Pseudonym zu und nennt sich Linh.

Bei seiner Teilnahme am 5. Kongress der Kommunistischen Internationale (Juni–Juli 1924) erlebt Linh Augenblicke des Ruhms. Es ist vielleicht das letzte Mal, dass bei der Komintern vollkommene Meinungsfreiheit herrscht. Der Stalinismus lauert schon hinter der Tür, aber das scheinen die Delegierten nicht zu wissen und diskutieren leidenschaftlich über die Zukunft.

In seinen beiden Beiträgen geht Linh sehr polemisch mit seiner eigenen Partei, der PCF, ins Gericht, die sich den Problemen des Kolonialismus vollständig verweigere und deren offizielles Organ sportlichen Ereignissen mehr Aufmerksamkeit widme als den Bedingungen, unter denen die Bauern in den Kolonien lebten. Nach einigen mit Zahlen belegten sarkastischen Seitenhieben erhebt er Anklage gegen die Enteignung der Bauern und bezichtigt die katholischen Missionare der Komplizenschaft mit den Imperialisten. Abschließend bemerkt er, die Erhebung der ländlichen Massen in den Kolonien stehe unmittelbar bevor, sie seien aber unzureichend organisiert und es gebe keine Führungskräfte. Die Aufgabe der Kommunistischen Internationale sei es daher, dabei zu helfen, diese Defizite aufzuheben.

Eine Rede von beeindruckender Weitsicht; es fehlt noch ein Vierteljahrhundert bis zum Sieg Mao Zedongs in China, und die Reden von den »ländlichen Gebieten der Welt«, die »die Städte einkreisen müssen«, liegen noch weit in der Zukunft. Vielleicht wird er gerade wegen dieses Beitrags Ende des Jahres als Dolmetscher und persönlicher Sekretär von Michail Borodin, dem sowjetischen Berater des nationalistischen Führers Tschiang Kai Schek, dessen Kuomintang (»Nationalpartei«) noch die Verbündete der Kommunisten im Krieg gegen die Feudalherren ist, nach China geschickt.

Unter dem neuen Namen »Ly Thui« erreicht Linh im Januar 1925 Kanton, wo er auch als Korrespondent für eine sowjetische Presseagentur arbeitet. Seine Berichte sind mit »Lou Rosta« unterzeichnet.

In Kanton leben zahlreiche vietnamesische politische Emigranten. Einige von ihnen sind noch sehr jung und begeistern sich für terroristische Methoden. Wenige Monate vor der Ankunft Ly Thuis hatte ein junger Revolutionär einen Anschlag auf den Generalgouverneur Indochinas, der sich auf diplomatischer Visite in Kanton befand, verübt, indem er eine Bombe auf dessen Auto warf. Der Mann der tausend Namen nimmt zu den Verschwörern Kontakt auf, hält für sie Marxismus-Schulungen ab und gibt die Zeitung Thanh Nien heraus (»Revolutionäre Jugend«).

Es ist dies der erste entscheidende Schritt zur Gründung der Kommunistischen Partei Indochinas.

Aber der Fuß, der diesen Schritt getan hat, strauchelt über Verrat: Im Februar 1927 bricht Tschiang Kai Schek die Allianz mit den Kommunisten und schlägt den Generalstreik von Schanghai blutig nieder.

Ly Thui begibt sich sofort nach Moskau, doch die Komintern überträgt ihm keine größeren Aufgaben. Er reist ein Jahr lang durch Europa und wird in Berlin, der Schweiz und sogar in Italien gesehen. Unter dem Namen »Duong« reist er auch wieder nach Paris.

Ende 1928 taucht der Mann der tausend Namen in Bangkok auf. Sein Kopf ist kahlrasiert, und er trägt die gelbe Kutte buddhistischer Mönche. Mit einer Synthese aus Buddhismus und panasiatischem Nationalismus wirbt er um Anhänger unter den Mönchen. In den Tempeln verbreitet er dialektische Visionen der Welt als einer harmonischen Totalität, die nur einen Fremdkörper zurückweist: die kolonialistische Macht. Vielleicht hat seine Arbeit die lawinenartige Zunahme der buddhistischen Opposition gegen die Marionettenregierungen der Gegend mit heraufbeschworen, die 1963 mit den Selbstverbrennungen von Mönchen in Saigon ihren symbolischen Höhepunkt erreicht.

Einige Monate später hört man in den nordöstlichen Provinzen Siams von einem gewissen »Vater Chin« reden, einem vietnamesischen Kommunisten, der sich als chinesischer Mönch ausgibt. Vater Chin nimmt Kontakt zur Gemeinschaft emigrierter Vietnamesen auf und knüpft die alten konspirativen Verbindungen neu.

Ab 1929 wird Vietnam von Arbeiterstreiks, Aufständen und Repression erschüttert. Die französische Luftwaffe bombardiert ganze Dörfer. Der Mann der tausend Namen begreift, dass die Zeit gekommen ist, eine einzige kommunistische Partei zu gründen, um die verschiedenen, im Untergrund tätigen kommunistischen Gruppen zu vereinen. Im Februar 1930 wird auf den Rängen eines Fußballstadions in Hongkong während eines Spiels die Kommunistische Partei Indochinas gegründet. Der Mann der tausend Namen bleibt unter dem Namen »Tong Van So« in der britischen Kolonie.

1932 verhaftet die Polizei von Hongkong den »bekannten Agitator Nguyen Ai Quoc«. Die Information über seine Anwesenheit in der Stadt war den Behörden vom französischen Geheimdienst gesteckt worden, und zwar von Louis Arnoux, dem Mann, der seit Jahren seine Spur verfolgt und der eines Tages gesagt haben soll, er habe mit einem Gespenst geredet.

Ein lokaler Anwalt erreicht gegen Kaution Quocs Entlassung. Quoc flieht nach China und lässt die Nachricht verbreiten, er sei an Tuberkulose gestorben. Die Nachricht erscheint in der sowjetischen Presse und wird von französischen Zeitungen aufgegriffen. Die französischen Behörden schließen die Akte wegen Todes des Überwachten. In Moskau halten Studenten aus Indochina eine Totenwache.

In den dreißiger Jahren reist der Mann, den sie für tot halten, mit allen erdenklichen Transportmitteln zwischen der Sowjetunion und China hin und her. Man behauptet, er unterhalte Beziehungen zu russischen und chinesischen Frauen, doch seine Gedanken kreisen ausschließlich um die Unabhängigkeit Vietnams.

Die Reisen jener Zeit greifen seine Gesundheit an. Tuberkulose hat seine Lungen durchlöchert, seine Verdauungsorgane sind von einer Amöbenruhr in Mitleidenschaft gezogen, Malaria verursacht das Zittern seines Körpers.

1939 enthauptet die Repression die Kommunistische Partei Indochinas. Die führenden Köpfe, darunter Vo Nguyen Giap und Pham Van Dong müssen nach China flüchten, wo der Druck des Volkes Tschiang Kai Schek zu einer neuen Allianz mit den Kommunisten gezwungen hat.

Giap schreibt:

Es war im Juni, dem Hochsommermonat in Kunming. [Ein Genosse] lud mich zu einem Spaziergang am See von Thun Ho ein. […] Wir spazierten langsam am Ufer des Sees entlang, als sich uns ein europäisch gekleideter Mann reifen Alters mit einem grauen Filzhut näherte. [Der Genosse] stellte uns vor: »Der Genosse Vuong.« Er war es, Nguyen Ai Quoc. Verglichen mit der berühmten zwanzig Jahre alten Fotografie, kam er mir lebhafter und aufmerksamer vor, auch wenn er noch immer so mager war. Er hatte sich einen Bart wachsen lassen. […] Eine Besonderheit fiel mir auf, die ich nie vergessen werde: Er sprach mit einem Akzent aus Zentralvietnam. Ich hätte nie geglaubt, dass man den Akzent nach so langer Abwesenheit noch heraushören kann.

1940 besetzen die Deutschen Frankreich. Ihre japanischen Verbündeten besetzen Indochina. Aber nicht nur das, sie vertreiben die Engländer aus Malaysia, die Holländer aus Indonesien, und sie eliminieren die Kräfte der Vereinigten Staaten auf den Philippinen. Eine asiatische Macht überrennt die westlichen Kolonialmächte.

Der Mann, den sie für tot halten, begeht nicht den ideologischen Fehler vieler Nationalisten der Region, er hütet sich, die Japaner zu unterstützen, die zwar Asiaten sind, aber immer auch Faschisten. Aber er verfolgt genau das Tun der Alliierten, die im Sommer 1941 die Atlantikcharta unterzeichnen und sich verpflichten, »die souveränen Rechte und die Selbstbestimmung der Völker wiederherzustellen, denen sie mit Gewalt genommen wurden«.

Es ist offensichtlich, dass Churchill und Roosevelt das nur auf die weißen Völker Europas beziehen, aber es ist immerhin eine kleine Unterstützung.

Inzwischen ist der Mann, den sie für tot halten, nach dreißigjähriger Abwesenheit als der chinesische Journalist Ho Quang nach Vietnam zurückgekehrt. Wer weiß, ob er an jenen Tag im Jahre 1911 zurückdenkt, als er auf der Latouche Tréville aus dem Hafen Saigons auslief, und an den Koch, der ihn zum Kartoffelschälen einteilte.

Er geht nach Pac Bo in der Region Nung an der Grenze zu China, wo die Kommunisten ihre Basis eingerichtet haben. Dort sind auch Giap und Pham Van Dong. Sie leben in Hütten und Höhlen. Der ehemalige Konditor des Carlton sucht sich eine in den Berg aus Kalkgestein gegrabene Höhle aus. Ihr gegenüber fließt ein Bach. Er tauft den Berg »Karl Marx« und den Bach »Lenin«.

Ein Jahr lang trägt er die blaue Kleidung der Bergbewohner von Nung und arbeitet unermüdlich an antijapanischer und antikolonialer Propaganda. In diesen Bergen entsteht die Liga für die Unabhängigkeit Vietnams, die das Ziel hat, »Patrioten jeden Alters und aller Klassen [zu vereinigen]: Bauern, Arbeiter, Händler und Soldaten«.

Der Originalname lautet: »Viet Nam Doc Lap Dong Minh«.

Er wird unter der Abkürzung »Vietminh« in die Geschichte eingehen.

Im Juli 1942 entscheidet der Mann, den sie für tot halten, nach China zurückzukehren, um die Unterstützung Tschiang Kai Scheks gegen die japanischen Invasoren zu erhalten und um die Verbindung zur Kommunistischen Partei Chinas wiederherzustellen und über sie auch nach Moskau.

Kaum hat er die Grenze überschritten, wird er zusammen mit seinem Führer verhaftet. Es folgen dreizehn Monate härtester Haft, mit Gewaltmärschen von einem Gefängnis zum anderen, vierzig bis fünfzig Kilometer am Tag mit Ketten an den Füßen, gepeinigt von Krätze, im Magen nur eine Handvoll Reis. In den Pausen führt er ein Tagebuch in Versen, insgesamt ungefähr hundert kleine Gedichte im Mandarin der Tang-Epoche (6.-9. Jh. n. C.). »Die Wärter schleiften mich / auf den Schultern ein Schwein. / Das Schwein wird getragen, / der Mensch am Halsband gezogen.«

Die Genossen glauben, er sei tot. Ein Tod im Tod.

Giap:

Ein paar Monate später schickte man uns eine Zeitung aus China. Auf dem Umschlag die Buchstaben einer Schrift, die wir gut kannten: »An meine lieben Freunde. Gute Gesundheit und Mut bei der Arbeit. Es geht mir gut.« Es folgen diese wenigen Verse: »Die Wolken umarmen die Berge, / die Berge drängen die Wolken. / Wie ein Spiegel / der nichts verfinstert, / der fließt wie klares Wasser. / Auf den Kämmen der Berge / Wind aus Westen. / Ich gehe allein / mit schlagendem Herzen. / Ich erforsche den fernen Himmel / und denke an meine Genossen.« Wir waren außer uns vor Freude und gleichzeitig verunsichert. Wir schauten uns an und fragten uns: »Was hat das zu bedeuten? Wie ist das möglich?«, und wir bedrängten den Genossen Cap, der uns die traurige Nachricht überbracht hatte, mit Fragen. »Ich verstehe das auch nicht«, antwortete er. »Der chinesische Gouverneur hat mir unter Zeugen gesagt, er sei tot.« »Versuche, dich genau an das zu erinnern, was er dir gesagt hat.« Cap wiederholte die genauen Worte des Gouverneurs, und alles klärte sich auf. Unser Genosse hatte die tonischen Akzente verwechselt und statt »Chu leu, chu leu«, (gut, gut) »Suleu, su leu« (schon tot, schon tot) verstanden. Aber dieses verdammte Missverständnis hat uns lange Monate der Angst und Schmerzen beschert.

Ende 1943, aus dem Gefängnis entlassen, nimmt der Mann, der der Hölle entronnen ist, einen chinesischen Namen an.

Es ist der letzte Name seines Lebens. Und es ist der Name, unter dem ihn die ganze Welt kennt.

Er bedeutet »Überbringer des Lichts«.

Als 1945 ein Offizier des Nachrichtendienstes von Cao Bang nach Paris telegrafiert, der »Überbringer des Lichts« sei niemand anderes als der berüchtigte Nguyen Ai Quoc, antwortet ein Funktionär der Rue Oudinot: »Welcher Verrückte schickt uns eine solche Information? Alle wissen, dass Nguyen Ai Quoc zwischen 1931 und 1935 in Hongkong gestorben ist!«

Ein Gespenst.

Ho Chi Minh.

ERSTER TEIL

Habt ihr versucht, ohne Mythen zu leben? Ist das Erwachen nicht vielleicht unangenehmer, sind die Arbeitstage nicht härter, ist die Liebe nicht trauriger, die Zukunft nicht vorhersehbarer?

PACO IGNACIO TAIBO II

Wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass die Revolutionen, die Kriege und die Aufstände in den Kolonien dazu führen werden, dass diese westliche Zivilisation, deren Parasiten von ihnen bis in den Osten geschützt und gefördert werden, ausgelöscht wird, und wir bitten inständig um ihre Zerstörung als einen Zustand, der für den Geist weniger unannehmbar ist.

BRIEF DER SURREALISTEN AN PAUL CLAUDEL, POET UND FRANZÖSISCHER BOTSCHAFTER IN JAPAN, 1925.

1. FLUGHAFEN PUNTA RAISI, 18. JANUAR 2000, 18:00 UHR

Der Wartesaal ist nicht sehr voll.

Mir gegenüber zieht eine dicke Frau Brotstückchen aus einer Papiertüte und schiebt sie sich mit fettigen Fingern in den Mund. Ihr lächerlicher Hut ist so auffällig, man könnte sie für verrückt halten. Niemand schaut.

Zwei Reihen weiter liest ein Mann mittleren Alters im Giornale della Sicilia. Er sieht aus wie ein Manager oder ein Parlamentsabgeordneter.

Eine junge Mutter mit ihrem Neugeborenen mit Schnuller.

Zwei Polizisten laufen gelangweilt herum.

Ein Typ mit schwarzer tropfenförmiger Brille sieht aus wie die Karikatur eines Mafioso.

Zwei Kinder rennen hintereinander her und lachen.

Ich habe Durst.

Meine Füße brennen, die Haare fallen mir dauernd in die Stirn.

Als hätte ich seit Tagen nicht geschlafen, dabei bin ich erst heute Morgen losgefahren.

Die Dicke hat das Brötchen aufgegessen, das Geräusch der zusammengeknüllten Tüte hallt durch den Saal.

Jemand dreht sich um.

Morgen muss ich Kadisha anrufen und ihr sagen, was Sache ist. Ich würde das am liebsten von jemand anderem erledigen lassen, aber nach mir kommen nur die Aktenträger der Kanzlei.

Ich muss es selbst tun.

Ich muss ihr sagen, dass ich zu spät gekommen bin. Dass Said inzwischen weit weg ist, niemand weiß, wann sie ihn wiedersehen wird.

Das dumme Gesicht des Polizisten war schlimmer als ein gebrochenes Versprechen, es sagte schon alles.

Endlose, sinnlos vergeudete Stunden. Abwesende Blicke gleichgültiger Aufseher. Leere Blicke spionieren deinem vorhersehbaren Versagen nach. Und dann Papier. Immer höhere Berge von Papier. Das ganze Glück der Welt versteckt in gebührenpflichtigem Papier und Ausweisen mit den Passfotos Inhaftierter.

»Wie schon gesagt, es war ein Fehler, das Polizeipräsidium Bologna hat die Dokumente nicht nach Trapani geschickt. Ich habe sie hier.«

Und die Gitterstäbe. Ich werde mich nie daran gewöhnen. Hunderte, Tausende von Gitterstäben. Dahinter die finsteren Blicke betrogener Tiere. Als sich das Gerücht verbreitet, du seist ein Anwalt, kommen sie alle näher und betteln um Hilfe, schreien irgendwas, überreichen dir einen Brief, einen Zettel.

»Wir halten uns an die Anordnungen des Polizeipräsidiums, Herr Doktor. Wir können nicht einfach irgendwas erfinden … Theoretisch könnten die Dokumente in Ordnung sein, aber ohne die Zustimmung des Polizeipräsidiums von Trapani geht das nicht. Außerdem gilt Murcabèlsaìd als rückfällig …«.

»Hören Sie zu! Dieser Mensch hat eine Frau und einen Sohn in Bologna, und das Verfahren gegen ihn läuft noch. Er ist nicht verurteilt. Es ist doch klar, wenn sie ihn wegschicken …«.

»Herr Anwalt, dafür bin ich nicht zuständig. Sehen Sie das endlich ein! Ich kann Ihnen doch keinen Gefallen tun, nur weil Sie Anwalt sind, oder?«

Fünf Stunden. Um festzustellen, dass er schon weg ist. Vor sechsunddreißig Stunden zurückgeschickt.

Ich bin zu spät gekommen.

Viele Grüße an Said Moukharbel.

Eine freudlos blickende Hostess stellt sich an den Durchgang zum Einchecken.

Der Flug nach Bologna wird aufgerufen.

Das Meer. In der Ferne die Lichter von Fischerbooten. Während die Pille gegen Übelkeit ihre Wirkung entfaltet, schaue ich aus dem Fenster. Meine Lider werden schwer. Zwei Flüge an einem Tag sind zu viel für jemanden, der seit seiner Kindheit an Flugangst leidet.

Ich war noch nie auf Sizilien, die Insel auf diese Weise kennenzulernen, hatte ich nicht erwartet.

Morgen früh Kadisha anrufen. Ihr sagen, dass ihr Mann verschwunden ist, in einem Flugzeug nach Tunesien, und dass niemand weiß, was aus ihm werden wird.

Scheiße.

Ich müsste persönlich zu ihr gehen. Was soll aus ihr und Nidal werden? Es scheint schon etwas Großartiges zu sein, sie in einem Aufnahmezentrum untergebracht zu haben. Das kotzt mich an.

Ich rufe sie an, es ist einfacher am Telefon. Vielleicht spreche ich mit den Verantwortlichen des Zentrums.

Aber was soll ich ihnen sagen?

Ein sprachloser Anwalt. Sehr schön. Paradox. Glückwunsch, Herr Rechtsanwalt, tolle Leistung. Du hast deinen Schutzbefohlenen irgendwo in Italien verloren, und als du ihn gefunden hast, war es zu spät; ausgewiesen, ohne dass du etwas tun konntest.

Was für ein Scheißanwalt bist du? Du zerbrichst dir hier in diesem Flugzeug den Kopf, wie du einer Frau gegenübertreten sollst, die mit ihrem Sohn in einem fremden Land ohne jede Perspektive ist.

Ich kann mich nicht einmal an den Anfang dieser Geschichte erinnern. Aber es gab einen. Der Anruf von Meco. Wie lange ist das her?

»Hör zu, Daniele, einer von denen aus dem Maghreb hat wegen der Hausbesetzung eine Strafanzeige erhalten, er braucht einen Anwalt.«

So fing es an. Das Vorzimmer des Versagens.

Ich bin müde und stinksauer.

Ich muss schlafen. Vielleicht geht morgen alles besser.

Nein, morgen ist Kadisha. Habe ich den falschen Beruf?

Scheiße. Nie wieder werde ich mich in so etwas reinziehen lassen.

Die sollen mich alle am Arsch lecken.

Ich brauche Urlaub, ein paar Tage bei meiner Mutter, mich vollfressen und bis Mittag schlafen. Den Kopf leer kriegen, an was anderes denken.

Sie sollen mich alle am Arsch lecken.

2. RIOLO TERME (RAVENNA), 20. JANUAR 2000, 00:45 UHR

Dichtes Dunkel, überall Zähne.

Ich schließe die Augen, ich höre sie schleichen.

Die Angst überfällt mich jede Nacht wie ein Kind. Ich kämpfe dagegen an, mich schlafen zu legen.

Dann überwältigt mich die Müdigkeit, und ich falle in einen unruhigen Schlaf, niemals länger als drei bis vier Stunden. Versteckt in den Falten der Erinnerung warten die Albträume schon auf mich. Sobald das Licht erlischt, erwachen sie zum Leben.

Glühende Dolche, Folter, zerfetzte Körper.

Den mir liebsten Menschen werden die schrecklichsten Grausamkeiten zugefügt.

Ich will vergessen. Nicht weil ich das, was ich damals tat, um das Elend zu rächen und aus Hass auf die Faschisten, bereue, ich würde es mit noch größerer Entschlossenheit immer wieder tun. Es geht nicht um das, was ich getan habe. Manchmal ist es einfacher, zu handeln als sich zu erinnern. Das Bild, das aus der Erinnerung aufsteigt, zeigt nur Horror, nicht die Wut und Verzweiflung, die zu ihm geführt haben. Nach all diesen Jahren verfüge ich nicht mehr über die gleichen Kräfte.

Ich habe meinen Wunsch, zu reagieren und zu kämpfen, mit Grausamkeiten befriedigt. Aber der schwerste Brocken ist noch nicht verdaut.

Das Gesicht des vergewaltigten Mädchens, in der Gewalt von Beinen und Messern, stumm, das Gesicht meiner Tochter. Ich bin gefesselt, unfähig einzugreifen, erwarte ich die Qual.

Gebrüll. Schreie, die zum Wahnsinn treiben.

Die Bestie Mensch packt eine Schlange, um mein Kind weiter zu quälen. Dann kommt er zu mir und stößt sie mir in den Hals, der Körper windet sich, um dem Biss der Zähne zu entkommen.

Hunderte Schlangen jeder Größe kriechen zischelnd auf mich zu, bis sie mich ganz bedecken. Sie suchen nach Öffnungen, um in mich einzudringen. Von oben, von unten, von hinten. Ich stehe kurz vor dem Ersticken.

Dann wandelt sich die Szene. Der Dschungel verschwindet augenblicklich. An seiner Stelle das Innere eines großen Gebäudes, unheimlich.

Durch riesige Säle und lange Korridore verfolgt mich unaufhaltsam der Tod. Ich fliehe durch Türen, die ich hinter mir schließe, in der Hoffnung, ihn aufzuhalten.

Die Zimmer werden immer kleiner, je weiter ich vordringe. Die Türen werden niedriger und enger.

Ich renne, von Horror gepackt. Ich habe viele getötet, aber die Leiche, an die ich mich mit dem größten Horror erinnere, ist die erste, die ich sah, die Alte auf dem Bett mit offenen Augen.

Das vorletzte Zimmer ist nicht viel größer als ich. Die letzte Tür ist so breit wie mein Kopf. Ich versuche auf die andere Seite zu kommen, aber ich stecke fest. Es gelingt mir, mich zu befreien, aber der Tod kommt über mich, die Skelettarme hoch erhoben, bereit, mich zu packen.

Plötzlich halte ich ein schwarzes Kreuz in Händen, das Kreuz von dem Tag, an dem wir der Alten die letzte Ölung gaben.

Der Tod bleibt stehen, und ich stürze in einen Abgrund.

An dieser Stelle reiße ich normalerweise schlagartig die Augen auf, meine Haut ist mit kaltem Schweiß bedeckt.

Zu meinem Glück liegt eine Frau an meiner Seite, die noch schläft. Ich umarme sie innig und beruhige mich.

Aber oft genügt das nicht, um die Nacht zu besänftigen. Im Dunkel des Zimmers warten die Albträume nur auf die nächste Gelegenheit. Ich spüre ihre Gegenwart, sie sind bereit zurückzukehren, und die Angst vertreibt erneut den Schlaf.

Ich muss aufstehen, mich ankleiden, den Mantel nehmen und rausgehen.

Gespenst, ich selbst bin ein Albtraum.

Leere Straßen, leichter Nebel, das entfernte Geräusch eines Autos auf der Straße; unbewegte, unschuldige Welt.

Stille.

Ich atme die Feuchtigkeit der Nacht und zwinge mich, an nichts zu denken. Der Kopf wird leer wie dieser Ort.

Als ich nach Hause zurückkehre, sind meine Beine müde, aber ich will nicht wieder ins Bett. Ich blättere in einem Buch, ohne zu lesen. Ich schalte den Fernseher ein und stelle ihn ganz leise. Über den Schirm flimmert der Titel eines alten Schwarzweißfilms: La banda Casaroli mit Renato Salvatori. Einer in meinem Alter, ein richtig guter. Eine Schrift erscheint: »Bologna, Dezember 1950«. Schleudernde Autos, ein Jeep der Celere, Fußgängergruppen. Unter den Arkaden geht ein Junge mit hochgeschlagenem Jackenkragen, er ist vielleicht 20 Jahre alt.

3. BOLOGNA, 20. JANUAR 2000, 02:00 UHR

Das schlaflose Ende eines langen Scheißtages, der mit Kaffee, Magenschmerzen und einem frischen Hemd anfing.

Ankunft in der Kanzlei, drei Begrüßungen, dann die Entscheidung ohne Nachdenken: kein Telefon, ich gehe hin.

Via Siepelunga, Aufnahmezentrum Monte Donato. Das Zusammentreffen mit Kadisha, grüne Augen unter kastanienbraunem, leicht rostrot gefärbtem Haar, ist wie ein Theaterstück mit Masken. Die Maske der Angst, der Unterwerfung und Resignation angesichts von Entscheidungen, die andere treffen, seien sie noch so bizarr und verrückt.

»Said war nicht untergetaucht«, sagt die Maske Kadisha mit Nidal im Arm und beißt sich auf die Lippen.

Die Maske des Anwalts, meine, stößt nacheinander pathetische Sätze des Bedauerns aus, Flüche über die »mörderische Bürokratie«, genau das habe ich gesagt, Aufforderungen, den Kopf nicht hängen zulassen, und sie schafft es nicht, ihrem Blick standzuhalten, bevor sie fast überstürzt und befreit flieht.

Zurück in der Kanzlei: Telefongespräche, Zeitungen, zwei Termine. Erbärmlicher Abend mit blöden Witzen und dämlichen Vorträgen bei der Versammlung der Demokratischen Juristen. Dann nach Hause.

Nahaufnahmen von Chronographen und fleischigen Lippen, Schlagzeilen der Zeitungen von morgen und Horoskope, TV-Wiederholungen und Direktübertragungen von Sportereignissen auf der anderen Seite des Globus, protestantische Sektenprediger und Techniklektionen. Ich zappe wild und lande schließlich bei einem unbekannten Film, Titelsequenz in Schwarzweiß.

Renato Salvatori, der aus Arm, aber schön von Dino Risi und Diebe haben’s schwer von Mario Monicelli, zusammen mit Tomas Milian, der in die kollektive Vorstellungswelt in der Rolle des Er Monnezza (ein römischer Dieb, Spitzname der fiktiven Figur des Sergio Marazzi) eingegangen ist. Die beiden Namen sind vielversprechend, ich lege die Fernbedienung aus der Hand und mache es mir auf dem Sofa bequem. Regie führt Florestano Vancini, derselbe von Die lange Nacht von 43 und Die Ermordung Matteottis – noch einer, der schwer in Ordnung ist.

Die Casaroli-Bande. Reminiszenzen aus der Zeit meines Großvaters. Eine wahre Geschichte.

Bologna, Dezember 1950. Ein noch sehr junger Tomas Milian treibt sich an der Kreuzung Santo Stefano und Via Dante herum. In der Szene sieht man viele Fotografen, Polizisten, Journalisten und Neugierige. Der Junge muss in das soeben Geschehene verwickelt sein. Er denkt über das Schicksal zweier Freunde nach, Paolo und Corrado, was Ausgangspunkt für einen Flashback ist, der das frühere Geschehen illustriert.

Die Bilder flimmern vorüber und die Spannung steigt. Ein erbitterter, ungelöster Konflikt befeuert die kriminellen Taten der Casaroli-Bande, die sich dem Bankraub und dem guten Leben verschrieben haben. Schwer zu sagen, woher der Eindruck kommt, aber der Film ist ganz anders als die üblichen Fünfziger-Jahre-Streifen.

Bologna ist düster, gespenstisch und leer, immer in Nebel gehüllt. »Riecht ihr diesen Geruch? Der ist nicht wegzukriegen!«, sagt an einer bestimmten Stelle der frisch geduschte Casaroli und riecht an seinem neuen Mantel. »Wisst ihr, was das ist? Das ist Bologna!«

Milian/Gabriele wohnt in einem heruntergekommenen Wohnhaus für Flüchtlinge aus Istrien; keinerlei Konzessionen an eine falsche Ästhetik der Armut. Salvatori/Casaroli zeigt ein irres, satanisches Grinsen, das ich an ihm nicht mal in der Vergewaltigungsszene aus Rocco und seine Brüder gesehen habe. Seine Lebensmanie hat nichts mit dem Rumlümmeln der Müßiggänger von Fellini oder dem römischen Dolce Vita zu tun. Es ist wütendes Fieber, Ausbruch, Sehnsucht nach Welt, auch wenn die Reise nicht weiter geht als bis Venedig oder Genua, das mit Schanghai verglichen wird. Er schluckt Sympamin, um seine Reflexe zu verbessern, er schreit heraus, die Welt lasse sich in zwei Kategorien von Menschen einteilen, die auf der einen Seite müssen die Hände heben, die auf anderen brüllen: Hände hoch. Er besteht darauf, dass es im Leben um Mumm und Hirn gehe, er vermengt wieder auflebenden Faschismus mit wirren Theorien vom Übermenschen. Dann schreit er: »Wir werden niemals zu den Armen gehören!« Er, der aus Arm, aber schön.

Am Ende gibt es für die Bande keinen Ausweg, zu viel Naivität. Aber nichts, was an Diebe haben’s schwer erinnert. Das Finale ist eine Wildwestszene im Zentrum von Bologna. Schüsse, Leichen, Verfolgung, Gewalt im Überfluss, bewaffnete Vigili Urbani …

Einer der Banditen schießt sich während des Feuergefechts in den Kopf, Casaroli wird verletzt, Gabriele schaut machtlos zu, ohne hineingezogen zu werden. Am nächsten Tag, von Angst zerfressen, tötet er sich mit einem Schuss ins Herz in einem Kino im Zentrum während der Aufführung eines Films mit Fernandel.

Der Giornale dell’Emilia bzw. Il Resto del Carlino verbreiten unter falschem Namen den Tod Casarolis. Der Chef der Bande lebt aber noch, er liegt im Krankenhaus. Ein jämmerlicher Chronist stellt idiotische Fragen und will den Lesern unbedingt den Grund für all die Gewalt erklären, er interviewt ihn. Der Kriminelle kann auf Fassade nicht verzichten:

»Besser ein Tag Casaroli als das Elend einer Arbeit.«

4. BOLOGNA, 20. JANUAR 2000, 03:55 UHR

Die Nachkriegszeit. Die fünfziger Jahre.

Schon immer wollte ich meinen Großvater befragen, schob es aber immer wieder auf, bis es zu spät war. Mit dreißig hast du dann das Gefühl, dass dir etwas entglitten ist, so wie wenn man beim Plädoyer den Faden verliert, das ist dasselbe Gefühl.

Die fünfziger Jahre.

Das Kino zieht mich in ein schwarzes Loch.

Gibt es noch andere Filme wie Die Casaroli-Bande? Bestimmt nicht viele.

Gespenster.

Der politische Gebrauch der Erinnerung hat uns ein plattes, verzerrtes, weit entrücktes Bild dieses Jahrzehnts hinterlassen.

Es war die unschuldige, tatenhungrige Dekade der Poveri ma belli.

Der einfältigen, auf die Tränendrüsen drückenden Filme von Matarazzo mit Amedeo Nazzari und Yvonne Sanson.

Das nette, ehrliche, arbeitssame kleine Italien, das glaubt, der Alliierte der großen westlichen Mächte zu sein, während es in Wirklichkeit nur deren Kolonie ist.

Dummes kleines Italien! Noch immer mit einem Bein im Faschismus (dieselben Regeln, dieselben Präfekten, dieselben Polizeichefs) und dem anderen in der Luft, am Rande neuer Abgründe, die man »Modernität« nennt.

Hübsches Postkartenitalien! Nur die Anwesenheit der Kommunisten verpestet ein wenig die Luft, diese Spielverderber stören die Atmosphäre allumfassender Einheit. Aber auch sie lassen sich ins klebrig süße Wohlgefallen einfügen, man denke an Genosse Peppone aus Brescello. Der gesamte Zyklus des Don Camillo wird in jedem Wahlkampf hartnäckig und in regelmäßigen Abständen auf allen Kanälen wiederholt. Nur ein Zufall? Explizit antikommunistische Absicht? Vielleicht. Aber die empfangene Nachricht lautet anders, sie ist noch reaktionärer, wenn das überhaupt möglich ist. Wie einfach gestrickt, wie gutherzig war er doch, der Konflikt. So … rustikal! Mit einem Glas Lambrusco in der Osteria ließ sich der Kalte Krieg immer wieder anheizen. Die Ideologien kommen und gehen, aber wir Italiener, immer brave Menschen, die Mamma, die Familie, die Bar und gleich nebenan der Priester, egal welcher zusammengewürfelte Haufen gerade an der Regierung ist.

Don Camillo und Peppone sieht man immer wieder gern. Sie sind einfach lustig.

Von 1948 bis 1954 töteten die Ordnungskräfte ungefähr hundert Menschen (zum größten Teil Streikende und Demonstranten, aber auch einfache Passanten), sie verletzten Tausende, sie inhaftierten und setzten mehr als hunderttausend fest. Davon verurteilten die Gerichte ungefähr die Hälfte zu einer Gesamtstrafe von mehreren zehntausend Jahren Freiheitsstrafe, darunter viele Zuchthausstrafen.

Es war das Bedürfnis nach Ruhe, nach vertrauenerweckenden Figuren, nach sozialem und politischem Frieden, das sich im Kino verdichtete, während alles, was diesem Ziel nicht dienlich war, verdrängt wurde, zensiert wurde.

Es war nicht das Italien Peppones und Don Camillos, sondern das Italien »mit mehr Waffen unter der Erde als Kartoffeln«. Ein Land, das sich Peppone erträumte, in dem jedoch die Toten auf der Straße lagen, das sich Don Camillo erträumte, während es die Kommunisten exkommunizierte.

Das Kino bediente diese Träume und ignorierte alles andere; zu hart die Realität, die es zu leben galt, als dass das Publikum gewünscht hätte, dass man ihm von ihr auch noch im Kino erzählte.

Sicher, die kirchliche und staatliche Zensur griff hart durch: Totò e Carolina von Monicelli durfte nicht gezeigt werden, weil man ihm vorwarf, die Polizeikräfte zu verunglimpfen. Es war nicht einfach, seine Meinung kundzutun.

Es gab satirische Komödien, aber mit der Zeit verlor die Satire ihren Biss und auch die bissigsten Filme gehören inzwischen zum sogenannten gemeinsamen Fundament der allgegenwärtigen, vertrauenerweckenden Brave-Leute-Italiener.

Zeigt man mir Konflikte, fällt es mir schwer, sie zu erkennen. Der »Neorealismus«. Ich denke an die Filme von Rossellini, De Sica und Gefolge. Sie sind Teil der Filmgeschichte, einverstanden, aber sie zeigen nichts von dem Wilden Westen, den ich in den Zeitungschroniken finde. Das Elend, das in Szene gesetzt wird, erscheint heute poetisch, mit Glamour überzuckert. Armut hat nichts Poetisches. Sie ist erbärmlich, antiästhetisch und stinkt. Franziskanerkultur und stalinistischer Schdanowismus haben die Vorstellungswelt vergiftet.

Nicht nur. Auch die Zeit verändert den Sinn der Aussagen. Dolce Vita ist heute ein Synonym für Sorglosigkeit. Aber Fellinis Film ist sicher keine Liebeserklärung an eine gelangweilte, verlogene Gesellschaft, und Rom ist nur eine Hure vierten Ranges.

Also was? Also geschah, dass diejenigen, die in jenem Jahrzehnt jung waren, sich in nostalgische Erinnerungen flüchteten. Im Alter erscheinen die Jahre der Jugend immer im schönsten Licht, man trauert ihnen nach, egal, was wirklich geschah. Deshalb erzählten uns unsere Großeltern und Eltern unter Seufzern eine andere Geschichte, und kein Film und nur selten ein Buch widersprachen ihnen. Auch deshalb ist das Interview mit dem Vater meines Vaters eine verpasste Gelegenheit. Denn das, was uns die Alten erzählen, hängt auch von den Fragen ab, die wir ihnen stellen. »Hat man wirklich Mambo getanzt? Stimmt es, dass ihr alle zusammen unten in der Bar Fernsehen geguckt habt? Stimmt es, dass man sich in der Öffentlichkeit nicht küssen durfte?« Es fehlen die Fragen, an die sie vielleicht weniger schmerzliche Erinnerungen hatten. »Stimmt es, dass die Polizei auf Streikende schoss? Stimmt es, dass ein Kommunist keinen Pass erhielt? Stimmt es, dass die Amerikaner eine Atombombe über Indochina abwerfen wollten?«

Im nachfolgenden Jahrzehnt brach im Land die Zementierungswut aus, für deren Folgen es noch heute zahlt. Das christdemokratische Land musste ein positives Bild von sich zeichnen, es musste auf den wirtschaftlichen Boom ausgerichtet werden, den Blick nach vorne gerichtet.

Aber sehr viele lebten noch immer in elenden Behausungen ohne Bad, viele hatten kein fließendes Wasser. Aber man baute Autobahnen.

Schließen wir die Augen, stellen wir uns das Ehepaar vor, das sich angesichts der monatlichen Kosten gegenseitig Mut macht: Wir werden es schaffen, in ein paar Jahren werden wir das Geld für einen Seicento zusammenhaben. Die bürgerliche Vorstellungswelt hat uns diese kleinen Helden überliefert.

Die anderen hat niemand ans Licht geholt, aus der schweigenden Masse der Verlierer.

Man müsste Blutströme sehen, Wut, ins menschliche Gekröse hinabsteigen, bis an die Knie, um zu verstehen, was man uns entzogen hat, was verdrängt wurde, was an einem bestimmten Punkt nicht ausgesprochen werden durfte und immer noch und vor allem heute nicht gesagt werden darf.

Im Grunde haben die Bösen gesiegt, also »die Guten«.

Bevor ich ins Bett gehe und versuche einzuschlafen, nehme ich ein Blatt Papier. Ich schreibe an meine zukünftigen Enkel: Sollte ich eines Tages gut über die achtziger Jahre reden, versucht, mir andere Fragen zu stellen. Wenn ich darauf bestehe, sagt der Mama, dass der Opa nicht mehr ganz dicht ist.

Ich lege den Umschlag zur Seite und lösche das Licht.

Ich wälze mich im Bett hin und her.

Vor meinen Augen sehe ich wieder die Gitter. Harte Gesichter von müden Halsabschneidern, armseligen, ausgestoßenen Bestien. »Gefährliche« Tiere im Käfig.

Und der unerträgliche Blick Kadishas, der mein Inneres erforscht.