Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine deutsche Kleinstadt - Über Jahre hinweg missbraucht der örtliche Kantor immer wieder einige seiner Chorknaben. Nach außen hin ein Vorzeigemann. Hat er sich doch nicht nur musikalisch einen Ruf erarbeitet, sondern ist auch als Gründer des Vereins "Musik und Integration" stadtbekannt. Erst als einer seiner ehemaligen Sängerknaben - inzwischen ein gefragter Gesangssolist - wegen einer Traumafolgestörung in der psychosomatischen Station der städtischen Klinik akut aufgenommen wird, gerät der Stein ins Rollen. Es zeigt sich, wie schwierig es für die Gesellschaft ist, sich dem Thema Missbrauch zu stellen. Es geht darum, Anzeichen zu erkennen, Einblick in die psychischen Folgen von sexuellem Missbrauch zu bekommen. Eine ganze Kirchengemeinde, eine ganze Stadt muss ihr Verhalten hinterfragen. - Der Verkaufserlös geht an "gegen-missbrauch e.V."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 134

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

1. Kapitel

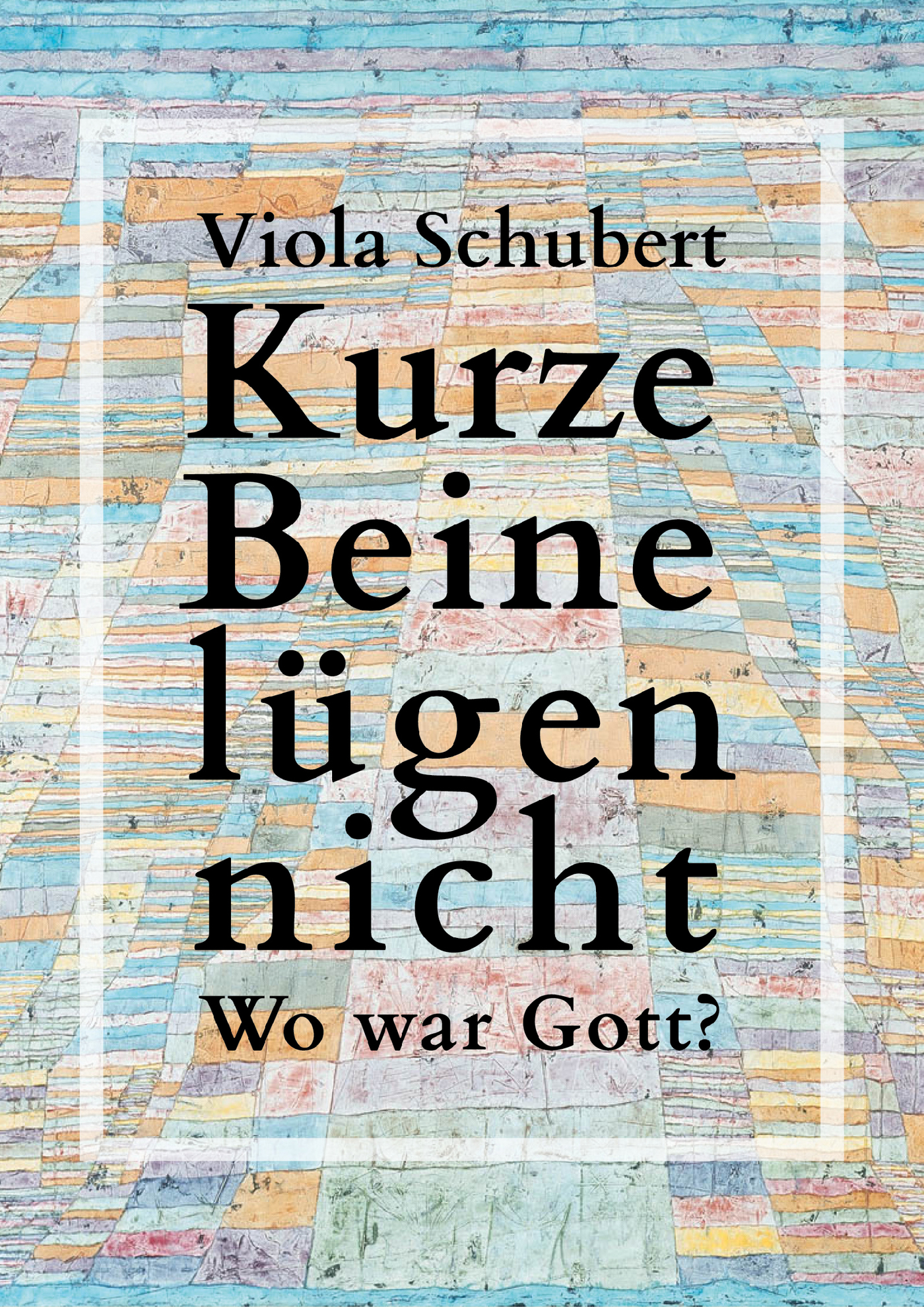

Kurze Beine lügen nicht

Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, die ganze Welt.

Auf der Erde war es wüst und leer.

Es herrschte Finsternis und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser.

Gott rief: Es werde Licht! Da wurde es hell.

Da nannte Gott das Licht Tag und die Finsternis Nacht.

Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag.

Montag

Blindlings griff sie nach dem passenden Schlüssel an dem Ring. Nicht nur ein beträchtliches Gewicht hing an dem Metallring, der mindestens die Größe eines Armreifs besaß und eine Vielzahl von Sicherheitsschlüsseln zusammenhielt. Für sie wog auch das Vertrauen, das man ihr mit diesem Ring in die Hände gelegt hatte. Damit hatte sie Zugang zu sämtlichen Arzt- und Patientenzimmern der psychosomatischen Station, auf der sie schon seit mehreren Jahren als Reinigungsfachkraft arbeitete. Hoch oben in der vierten Etage des städtischen Klinikums. Sie genoß es, von den Ärzten und Pflegekräften ausnahmslos als Reinigungskraft angesprochen zu werden. Besonders der Chefarzt, dessen Büro sie gerade aufschloss, hatte niemals in ihrem Beisein von ihr als Putzfrau gesprochen, so wie sie es bei ihrer vorigen Stelle in der evangelischen Kirchengemeinde noch manchmal erlebt hatte. Sie war froh, diese Stelle im Krankenhaus bekommen zu haben. Hatte sie doch schon gleich nach dem Schulabschluss ihre Ausbildung zur Kinderkrankenpflegerin begonnen. War aber sehr jung Mutter von Zwillingen geworden, während ihr Mann sich noch in der Ausbildung zum Rechtsanwaltsfachangestellten befand. Damals hatte sie die Reinigungsarbeiten im Gemeindehaus der Stadtkirche übernommen, damit die junge Familie finanziell über die Runden kam. Mit dem dritten Kind war dann die Entscheidung gegen die Wiederaufnahme ihrer Ausbildung gefallen, ohne dass sie diese bewusst getroffen hätte. Als junge Mutter war sie gerne bei ihrer Arbeit für die Kirchengemeinde geblieben. Auch deshalb, weil sie dort auf Wohlwollen und Verständnis stieß, wenn eines ihrer Kinder einmal krank war, und sie zu einem anderen Zeitpunkt ihre Arbeitsstunden nachholen konnte. Inzwischen waren ihre Kinder längst zu Hause ausgezogen. Und da sie sich - nun Mitte vierzig - noch einmal nach einem Neuanfang oder zumindest nach einer Veränderung sehnte, kam es ihr sehr entgegen, mehr arbeiten und mehr verdienen zu können. Aber nicht nur das. Es war vor allem die Atmosphäre in einem Krankenhaus, die sie schon immer fasziniert hatte. Ein großes Haus, das es sich zur Aufgabe gemacht hatte, liebevoll für die Schwachen und die Kranken zu sorgen, das war eindeutig der richtige Ort für sie. Und der Chefarzt, der ihrer Station vorstand, der Herr Professor Doktor Hell, war in ihren Augen der Inbegriff eines einfühlsamen Menschen. Immer wieder nahm er sich Zeit für sie, um sich nach ihrem Befinden zu erkundigen, und interessierte sich besonders für den Werdegang ihrer Kinder. Seine kleinen Augen, die eng beieinander standen, waren dann ganz auf sie gerichtet. Dabei neigte er sich ihr freundlich entgegen. Seine kurz geschorenen Haare, die einem grauschwarzen Stoppelfeld glichen, und die eigenwillige Krümmung seiner großen Nase verliehen ihm etwas Markantes.

Sie mochte diese stille Morgenstunde, in der sie ganz allein im Bürotrakt war, der am Ende des Stationsflurs lag. In der niemand ihr im Weg war und in der ganz allein sie bestimmte, was als Nächstes passieren würde. Sie mochte es, den Dingen, die sie umgaben, nah zu sein. Sich auszumalen, welche Rolle sie für ihren Besitzer spielen könnten. Sie zu berühren, ihre Temperatur zu fühlen, mit ihren Händen Form und Oberfläche zu ertasten.

Mit dem rechten Ellenbogen streifte sie gekonnt den Lichtschalter, während sie ihren Putzwagen halb vor dem äußeren Türrahmen positionierte und ihr Schlüsselbund in die rechte Kitteltasche gleiten ließ. Die langgezogenen Lampen begannen zu summen und verteilten mit ihren Lamellen das künstliche Licht. Das Chefarztzimmer war etwas geräumiger als die anderen Arztzimmer und unterschied sich vor allem dadurch, dass es noch eine Verbindungstür gab, die in das Sekretariat des Herrn Professor führte.

Heute war Montag - Zeit, den Wandkalender abzunehmen und die vergangene Woche nach hinten zu wenden. Der großformatige Kunstkalender füllte das Weiß der Wand über den beiden Clubsesseln. Rechts von der Verbindungstür standen sie. Über Eck und zwischen ihnen ein Glastisch auf einem farbenreichen Flickenteppich, der mit seiner schneckenartigen Machart den Blick des Betrachters in sein Zentrum leitete oder ihn in Richtung Peripherie entließ. Der vordere Sessel neben der Eingangstür war augenscheinlich dem Professor vorbehalten. Ein Taschenkalender und ein jederzeit angespitzter Bleistift lagen für den Herrn Professor auf dem Glastisch bereit. Der Sessel unter dem Wandkalender war für die Patienten bestimmt. So wechselten die Gesichter vor der weißen Wand mehrfach am Tag. Das Kalenderblatt über ihnen aber blieb von Montag bis Sonntag dasselbe.

Sie nahm den Kalender von der Wand und schaute noch einmal auf das in Rottönen gehaltene Gesicht in ihren Händen. Der Sonntag, mit dem die Wochenleiste unterhalb des Bildes endete, enthielt noch den Zusatz „Volkstrauertag“.

Die Lebendigkeit des Gesichts drückte sich in seinen warmen Farben aus. So rund und leuchtend, dass darin auch das Glühen der Sonne oder das Licht des vollen Mondes hätten liegen können. Sie konnte nicht entscheiden, ob es das Gesicht einer Frau oder eines Mannes, ein junges oder altes Gesicht war. Neutrale, fast geometrische Figuren formten es. Die Augäpfel wie zwei Feuerbälle. Über dem einen Auge eine klar abgegrenzte schwarze Braue. Das einzig wirklich Dunkle an diesem Bild. Über dem anderen Auge erstreckte sich ein weiß geschminktes dreieckiges Lid. Es ließ sie kurz an einen Harlekin denken. Anstelle des Mundes zwei winzige Würfel, die sich sprachlos aneinander drängten. Nach einer Andeutung der Ohren suchte sie vergeblich. Die Asymmetrie der beiden Gesichtshälften war vereinigt im Rund eines Kreises. Zwei Gesichter in einem, dachte sie. Der schmale Hals weitete sich zu einem kleinen Podest, auf dem der Kopf ruhte. Zur Betrachtung freigegeben. So wie die Patienten vor der weißen Wand, die montags bis freitags den Professor in ihren Gesichtern lesen ließen. Dieses Gesicht schien das Wort und auch das Zuhören verweigern zu wollen. Aber trotzdem konnte sie ein Gespräch mit ihm führen.

Was erzählten die Gesichtszüge eines Menschen über ihn, was gaben sie von ihm preis? Oder sah der Professor die Formen und Farben seiner eigenen Gedanken in das Gesicht des Patienten hinein? War das Bild, das man sich von einem Gegenüber machte, nur eine Maske, die genauso gut auf ein anderes Gesicht passen würde?

Senecio - Paul Klee - 1922

Sie suchte nach einer Antwort in der Bildunterschrift:

Senecio - Paul Klee - 1922

Der Name Paul Klee ließ inzwischen einige Bilder vor ihrem inneren Auge entstehen. Denn es waren schon die meisten Wochen des Jahres vergangen. Und mit jeder Woche gab es ein neues Kleeblatt, wie sie es inzwischen scherzhaft zu sich selber zu sagen pflegte.

Senecio? Senecio? Darüber hatte sie mal etwas in ihrer Gartenzeitschrift gelesen. War es nicht das Greiskraut, das sie auch als Unkraut aus ihrem eigenen Garten kannte? Sogar giftig sollte es sein. Die kleinen Früchte hatten tatsächlich etwas von einem Greis - mit ihren schlohweißen Haarkronen. Aber dieses Gesicht auf dem Kalender hatte für sie gar nichts Greisenhaftes.

Wie dem auch sei. Sie klappte das Bild mit dem vieldeutigen Gesicht nach hinten und hängte den Kalender wieder an seinen Platz. Nahm den Glasreiniger von ihrem Putzwagen und besprühte die Glasplatte des niedrigen Tisches zwischen den beiden Clubsesseln. Anschließend wischte sie mit einem weichen Tuch darüber, bis sich in der glänzenden Oberfläche das Kalenderbild der angebrochenen Woche zu spiegeln begann. Sie drehte ihren Kopf noch einmal zu dem neuen Bild. Sie würde es sich gut einprägen. Hatte sie doch die Erfahrung gemacht, dass an jedem der sieben Tage ein anderes Licht darauf fallen würde.

Mit neuem Schwung wandte sie sich der großzügigen Arbeitsfläche des Schreibtisches zu, auf der sie nur wenig verrücken musste, um sie säubern zu können. Geleitet von der geometrischen Sichtweise Paul Klees, wanderten ihre Augen den Raum ab, während ihre Hände weiter ihren Montags-Verrichtungen folgten. Wie eckige Münder erschienen ihr heute die Fächer des Regals, das die ganze Wand hinter dem Schreibtisch ausfüllte und bis an die Decke reichte. Vollgestopft und immer noch wissensdurstig. Als ob es nicht genug bekommen konnte von diesen weißblauen medizinischen Fachbüchern, die sie auch aus den anderen Arztzimmern kannte.

Fast auf Fußhöhe aber gab es ein Fach, das mit gänzlich anderen Büchern bestückt war. Kaum einsehbar. Davor stand kein typischer Chefsessel, die übliche drehbare Kombination aus Chromgestänge und Kunstleder. Vielmehr verdeckte ein antiker Armlehnstuhl aus dunklem Holz die Sicht auf diesen Teil des Regals. Wohl ein Erbstück des Herrn Professor. Das braune Leder des Sitzpolsters war wie eine alte, spröde Haut, auf der sich die Altersflecken versammelt hatten. Gegerbt von Schweiß und Säuernis. Von den Vorvätern, die diesen Stuhl wortwörtlich besessen hatten, um zu formulieren, zu redigieren und zu korrigieren. Um zu kalkulieren, zu investieren und zu spekulieren. Um zu skizzieren, zu diktieren und zu fabulieren.

Das schmale Fach hinter diesem geschichtsträchtigen Stuhl mutete fast wie ein kleines Versteck an. Zumindest wie etwas, das aus dem Rahmen fiel, aber nicht auffallen sollte. Es lagerten dort etwa 15 bis 20 quer gestapelte Bücher. Sie hatte den Eindruck, dass mit den Jahren mehr und mehr hinzukamen. Sie hatte die Andersartigkeit dieser Bücher zum ersten Mal wahrgenommen, als sie einmal beim Staubwischen an einen der Buchrücken gestoßen war, der ein wenig herausragte. Daraufhin war der kleine Bücherturm aus dem Bord gerutscht und hatte sich wie eine Ziehharmonika vor ihr auf dem Teppichboden aufgefächert:

Jedes der schmalen Bändchen besaß die gleiche Aufmachung: Buchdeckel und Buchrücken waren in anthrazitfarbenes Leinen gebunden. Davon setzte sich der mattgolden eingefärbte Buchschnitt ab, was den Büchern etwas Unberührbares, geradezu Sakrales gab. Dazu der erhabene Schriftzug auf dem vorderen Buchdeckel, mit hellem Grau nachgezeichnet. Auch ein Blinder hätte nicht nur den jeweiligen Titel, sondern auch den Namen des Verfassers ertasten können: Roman Tordok. Alle Bücher von ein und demselben Autor. Es klang nach einem östlichen Namen. Aber heutzutage konnte man gar nicht mehr sagen, woher jemand stammte. Auch auf dem Stationsflur begegnete sie mit den Jahren immer mehr fremdländisch aussehenden Menschen. Weder wegen dieser Patienten noch wegen der andersartigen Bücher hätte sie den Professor anzusprechen gewagt. Das Fragenstellen war sein Part in ihrer eingespielten Kommunikation. Aber offensichtlich mochte der Chefarzt diesen Autor sehr, dessen Initialen am unteren Ende des Buchrückens noch einmal wie ein Siegel platziert waren.

Nachdem sie alle Flächen im Zimmer vom Staub der letzten Woche befreit hatte, griff sie nach dem Papierkorb, um ihn in den aufgespannten Müllsack an ihrem Putzwagen zu leeren. Etwas steckte im Papierkorb fest. Sie griff mit der freien Hand danach und zog daran. Ein Stapel Papiere kam zum Vorschein. Kopien eines in Handschrift niedergeschriebenen Textes. Die Schrift im blassen Anthrazit eines fein gespitzten Bleistiftes. Sie las die Überschrift.

Kurze Beine lügen nicht

Eine merkwürdige Verdrehung der Tatsachen, dachte sie. Was konnte damit gemeint sein? Sie stellte den Papierkorb neben dem Putzwagen ab, lehnte sich an den Türrahmen und begann zu lesen. Sie war schon fast bis zur dritten Seite angelangt. Da hörte sie das erste Klacken des automatischen Türöffners am Ende des Stationsflurs, dann das Summen und das zweite Klacken. Sie vernahm entschiedene Schritte, die sich näherten. Die Sekretärin, die manchmal früher kam, konnte es nicht sein. Schon fühlte sie sich ertappt. Obwohl sie am Klang der Schritte ziemlich gut hätte abschätzen können, dass noch genügend Zeit dafür geblieben wäre, die Blätter im Müll zu entsorgen, ohne dass derjenige, dessen Schritte immer lauter wurden, hätte erkennen können, was sie zu lange in ihren Händen gehalten hatte. Sie faltete die Papiere notdürftig zusammen, damit sie Platz in ihrer Kitteltasche fanden, und ließ sie darin verschwinden. Sie wusste selbst nicht, warum sie so handelte. Warum sie gerade heute etwas tat, was sie sich eher von anderen, aber nicht von sich selbst hatte vorstellen können.

Die Schritte kamen näher und schon stand der Professor vor ihrem Putzwagen: „Ach, Frau Baselitz, guten Morgen! Immer so früh auf den Beinen. Was würde ich nur ohne Sie anfangen!? Ich bin heute etwas früher dran. Weil - ich muss noch etwas Dringendes schreiben. Lassen Sie es gut sein für heute. Und machen Sie einfach ein bisschen eher Schluss mit ihrer Morgenschicht - das haben Sie sich verdient.“

Sie dachte nur an die Röte, die ihr möglicherweise ins Gesicht gestiegen war. Mit einem halben Lächeln auf den Lippen und einem kurzen Nicken griff sie nach ihrem Putzwagen und rollte ihn beiseite, um dem Chefarzt den Weg frei zu machen. „Tschüss, bis morgen“, rief er ihr noch zu, ehe er die Tür hinter sich zuzog. „Tschüss, Herr Professor“, erwiderte sie. Dabei klang ihre Stimme weitaus höher als sonst. Sie stemmte sich hinter ihren Putzwagen, als ob sie ein schweres Hindernis überwinden müsste. Aber der Wagen ließ sich nicht so leise und zügig rollen, wie sie es sich wünschte. Sie war erleichtert, sich im Keller des Krankenhauses endlich von diesem sperrigen Teil trennen zu können.

Kaum war sie bei ihrem Spind angelangt, um aus dem blauen Kittel in ihren Mantel zu wechseln, blickte sie sich kurz um, zog dann die Papiere vorsichtig aus der Kitteltasche, strich sie glatt und ließ sie in das verstärkte Rückenfach ihres Rucksacks gleiten.

Die Unruhe im Gepäck - so kam sie nach ihrer Frühschicht zuhause an. Sie konnte kaum entscheiden, was mehr auf ihren Schultern wog: Ihr Gefühl, knapp einer peinlichen Situation entkommen zu sein, für die sie so schnell keine Erklärung hätte finden können, vielleicht sogar auch gar keine hätte abgeben müssen? Oder überwog das Unfassbare, das sich schon zu Beginn dieser Geschichte andeutete.

Sie machte es sich im Wohnzimmer bequem. Zog ihre Hausschuhe aus und kuschelte sich in den Ohrensessel, wobei sie ihre Beine anwinkelte und die Füße unter ihrem Gesäß wärmte. Den weichen Samt des Bezugs zu spüren, das brauchte sie jetzt, um weiterlesen zu können. An die Armlehne des Sessels grenzte ein Sideboard. Darauf stellte ihr Mann für sie jeden Morgen ein kleines Tablett bereit, bevor er ins Büro aufbrach. Die dünnwandige Teetasse und die zarte Untertasse bildeten ein fein aufeinander abgestimmten Paar. Darum gruppierten sich als kleines Ensemble der filigrane Teelöffel, das Milchkännchen und die Zuckerdose. Daneben die bauchige Kanne, von der sie jetzt die wattierte Mütze abnahm. Sie hielt die Tülle so lange in Schräglage, bis sie an dem Plätschern des Tees hören konnte, dass die Tasse bis zum Rand gefüllt war. Die Kanne verschwand wieder unter der Mütze. Der Zucker rieselte vom Löffel hinab in den dampfenden Tee. Nun tauchte sie ihn ein. Und jedes Mal, wenn sie umrührte, klingelte die Tasse. Danach noch der kleine Schuss Milch, die sich langsam mit dem Tee vermischte und den aufsteigenden Dampf beruhigte. Schon bevor sie die Tasse zum Mund geführt hatte, lag der Geschmack des Tees auf ihrer Zunge.

Es war nicht nur die Ruhe in ihren Handbewegungen, nicht nur die wohlmeinende Geste ihres Mannes, die zu diesem Zeremoniell gehörten. Es waren auch die gerahmten Familienfotos, die wie ein Bilderwald den größten Raum auf dem Sideboard einnahmen und neben die ihr Mann das Tablett zu platzieren pflegte. All dies zusammen schenkte ihr ein Gefühl von Geborgensein.

Nach dem ersten Schluck Tee, der so heiß war, dass sie ihn nur schlürfen konnte, nahm sie die handschriftliche Geschichte wieder zur Hand: Ganz andere Sätze waren das. Ganz anders als jene auf den Papieren, die manchmal aus den Aktenmappen des Herrn Professor hervorlugten oder die zuoberst in der Ablage auf seinem Schreibtisch lagen. Überhaupt kein holpriges Amtsdeutsch. Und auch keine endlosen Ketten von medizinischen Fachwörtern. Sie begann noch einmal von vorne:

Kurze Beine lügen nicht

Langsam beginnt das Morgengrauen, das Dunkel in seinem Zimmer zu verdrängen. Er ordnet die Bettdecke mit seinen nervösen Beinen und fällt noch einmal in den Halbschlaf zurück. Traumfetzen schwirren in ihm umher. Er versucht, sich zwischen ihnen behaglich einzurichten, sie zu einem beruhigenden Faden zusammenzuknüpfen. Doch sie bleiben störrisch und gehorchen nur den Gesetzen der Nacht.