Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ex Aequo

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Basse Bretagne, fin du 16ème siècle.

Mon père était bourreau. Aucun doute pour lui, je prendrais un jour sa succession, que je le veuille ou non.

J'allais avoir quinze ans lorsqu'il m’emmena l'assister pour la première fois.

Condamnée pour vol et parricide, la suppliciée n'avait pas vingt ans. Lorsque je la vis, je lui prêtai tout de suite la grâce et l'innocence des madones. Le souvenir de ce jour-là, de ce que je fus obligé de faire, de ce que je ressentis surtout, hanterait longtemps mes nuits et marquerait définitivement mon existence.

Impossible d’oublier. Une vie entière ne suffirait pas pour tenter de réparer.

Des années plus tard, ce fut par des chemins bien tortueux que mon passé me rattrapa. De l'Île Callot à Saint-Thégonnec, de Saint-Malo au Cap Fréhel, chercherais-je à le fuir ou à l’affronter?

Je suis Pierre Gasnier, l’exécuteur de haute justice de Rennes.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Jean-Baptiste SEIGNEURIC est né en 1967 à LYON. Chirurgien de formation, il vit et travaille dans le Finistère.

Passionné d'écriture, il publie son premier roman en 2009 et se spécialise dans le roman historique depuis 2016. Dans ses œuvres toujours très documentées, il redonne vie aux événements de la petite et de la grande Histoire à travers les aventures de ses personnages.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 521

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

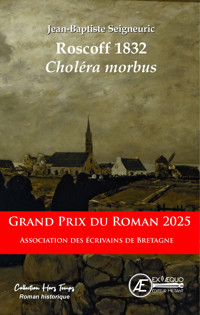

Jean-Baptiste Seigneuric

L’exécuteur de Bretagne

-

Rennes 1720

Roman historique

ISBN : 979-10-388-0992-5

Collection : Hors Temps

ISSN : 2111-6512

Dépôt légal : mars 2025

© couverture Ex Æquo

© 2025 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays. Toute modification interdite

Éditions Ex Æquo

L’homme est, je vous l’avoue, un méchant animal !

Tartuffe

Molière

IOffre à Dieu cet ennui

1692. J’allais avoir quinze ans. C’était bien assez tôt pour ce qu’on allait me montrer avait affirmé mon père. Ma mère n’avait rien dit, mais j’avais reconnu dans son œil bleu l’éclair douloureux de la résignation. C’était une affaire d’hommes, pour régler une affaire de femme. C’était un temps où l’on ne discutait pas la moindre autorité, d’où qu’elle vienne. Un cousin nous accompagnerait. Pour ne pas ralentir notre départ, il avait dormi à la maison la veille et j’avais dû partager mon lit. C’était un rude gaillard qui prenait toute la place, qui ronflait et sentait fort. Il avait fallu se lever tôt après une nuit difficile.

J’avais eu tout le temps d’imaginer dans ma tête le déroulement de la journée. Il n’y a pas pire à cet âge pour construire des horreurs dans le théâtre du chimérique. Restait à savoir s’il y avait davantage à craindre. De toutes les façons, je n’avais pas d’autre choix. Au réveil, j’avais eu droit au flip1{1} qu’on réserve d’habitude aux adultes. Ma mère avait rajouté du miel dans mon bol pour atténuer le choc de l’alcool, mais j’avais senti aux joues la claque salutaire de la boisson. Lorsque j’étais sorti de la maison, mon père et mon cousin étaient déjà en train de charger la carriole.

— Va chercher la mule !

Je frissonnai. Les matins de printemps étaient encore frais. L’air était humide d’une bruine invisible et odorante, par-delà la forêt, la mer se rappelait à nous. Ce jour-là, j’aurais donné le peu que j’avais, mon pain et ma chemise, pour rester à l’ombre du toit qui m’avait vu naître. Même si ce n’était qu’une misérable cabane, ce petit univers me protégeait de la cruauté des autres et des dures nécessités qui dirigent l’existence. Je me sentais encore enfant et j’y trouvais confirmation dans le regard de ma mère. Mon père me voulait adulte. Il n’y avait rien à discuter. Comme je ne bougeais pas assez vite, l’homme rude grogna.

— Dépêche-toi Pierre ! Il faut atteler et partir.

Le cousin ne disait rien, se hâtant de charger. Sa pitance était au bout de sa journée, il n’avait pas besoin qu’on le rappelle à l’ordre. Je savais que je ne reverrais pas ma mère avant le départ. La veille encore, elle avait essayé de me garder avec elle. Mon père n’avait rien voulu céder. Ni le chagrin ni la compassion n’étaient de son registre. L’hérédité était plus forte que tout, plus puissante même que l’idée de réflexion. J’ai bien trop tardé à tenter de le protéger ! Il est en âge de me seconder ! Ainsi, je n’aurai plus besoin de faire appel à ton briz-zod{2} de cousin ! C’était dit.

Dès que tout fut prêt, mon père donna du fouet sur le dos de la pauvre bête. Il était assis à l’avant. Mon cousin marchait à côté. J’avais eu le droit de monter à l’arrière, sur le plateau de la charrette, au milieu du sinistre chargement, guettant dans les objets, les arêtes suspectes des souffrances passées et à venir. Mais tout était bien propre, bien net. Mon père était précautionneux. Ton outil de travail est sacré, me disait-il toujours en frottant le bois ou le métal visqueux.

Au moment du départ, les volets étaient ouverts. J’avais espéré un dernier regard de ma mère ou simplement, le mouvement furtif d’une ombre au carreau. Mais rien. Elle avait préféré dissimuler ses larmes. Lorsque le chariot tourna pour rejoindre le chemin, j’entendis derrière moi claquer la fenêtre, celle de la salle, celle qui grinçait un peu. C’était tout ce que la malheureuse femme avait pu m’offrir comme ultime réconfort. Plus loin, un ciel de colère laissait deviner quelques rayons rebelles, au-dessus de la mer sans doute. J’espérais le cri d’un goéland. Deux vieilles corneilles seulement nous saluèrent, charbonneuses et luisantes. Personne ne parlait. Il n’y avait rien à dire. On arriva bien vite au bourg en contrebas. Mon cousin retenait la mule, mon père donnait quelques ordres. J’avais l’impression que, dans ce silence contenu, nous faisions autant de raffut que le chariot de l’Ankou.

En passant devant les quelques maisons ramassées timidement autour de leur clocher, je vis claquer les volets. Non pas ceux qu’on ouvrait, mais bien ceux qu’on fermait ostensiblement, claquemurant au-dehors notre indignité. Je connaissais par cœur ce son de la rancœur, celui qui ponctuait le moindre de nos trajets, qu’il fût à pied ou à cheval. À la sortie du village, le silence retomba sur le pas de la mule. Sept heures sonnèrent au vent. J’entendis juste après le froissement des vagues. Au-delà du prochain tertre et du prochain virage, je pourrais la voir. La mer était bien haute, gourmande des rochers, écumant sa colère sur les écueils fumants, dans le roulement sombre et obstiné de sa patiente routine. Il y avait un bon temps où le sentier longeait la côte, assez pour une distraction où j’espérais noyer les images terribles de la nuit, craignant déjà celles que je ramènerais le soir avec moi. Mon imagination épouvantable envisageait une réalité plus terrifiante encore.

Sur l’eau, les oiseaux en bande chapardeuse guettaient dans la vague des bancs de poissons invisibles. Parfois plongeant la tête, parfois me regardant, ils se laissaient flotter jusqu’au dernier récif. Lorsque l’onde qui les portait allait sur le brisant, ils s’amenaient d’un coup d’aile en un lieu plus paisible, reformant leur groupe. Plus loin sur l’horizon, le ciel touchait l’eau sombre, confondant les opacités dans un même abîme. Nulle voile, nul navire, pour rompre l’unité. Ce matin-là, l’homme avait abandonné cet espace aux animaux et au vide. L’air secouait le sel et desséchait la peau. Mais, j’étais bien le seul à m’émouvoir de cette minute. Même si j’en connaissais par cœur chaque nuance, j’y trouvais l’évasion nécessaire au courage. Mon père regardait le chemin devant lui, le port haut malgré les embruns. Mon cousin penchait la tête, donnant l’impression presque comique qu’il confessait la mule en silence.

Le soleil avait fini de se lever. Le vent était tombé d’un coup, arrêtant de martyriser les arbres. Les nuages s’étaient figés. Il ne ferait pas plus clair que ça. Le temps suspendu comme une toile voulait nous ralentir. Je me calai un peu plus profondément au fond de la charrette, imaginant que nous pourrions rester ainsi, marchant sans avancer, ou si peu, vers un but toujours inaccessible. Mais je savais pourtant qu’en tournant simplement la tête et en levant mon nez face à la route, juste au-dessus de l’épaule de mon père, je pourrais apercevoir les clochers de la ville, déjà trop proche. Tant que je ne les voyais pas, le doute demeurerait sur notre destination, un espoir persisterait. Jusqu’au faîte de l’horreur, on garde toujours l’idée irrationnelle qu’on pourra y échapper. Ma candeur était une raison supplémentaire pour me réfugier derrière l’illusion. Enfant, j’étais monté dans ce char infernal. Et je reviendrais homme, ou ne reviendrais pas ! Ainsi avait tranché la voix paternelle.

Ces minutes précieuses se gâchaient dans le grincement des roues. J’espérais une embûche, une ornière trop profonde, une tempête enfin, tout imprévu propice, pour échapper à l’inéluctable. Contre mon optimisme, la fin du voyage s’accéléra. Le ciel se déchira d’un soleil triomphant, jetant ses draps bleus pour habiller notre arrivée. Même la pluie voulait nous épargner.

Après le sentier côtier, le chemin s’enfonçait dans un bois le long de la corniche. Puis ce serait l’estuaire et bientôt les premières maisons. Faisant dos à la route, je regardais au loin s’éloigner ce chemin d’insouciance, ces talus de fougères, ces forêts buissonneuses, contraint d’abandonner pour toujours ce que j’avais eu la folie de croire m’appartenir à jamais. Le soleil montait encore et le reflet des couleurs ravivait ma tristesse, me montrant une dernière fois le monde, tel que je ne le verrais plus, se fermant à mesure, définitivement inaccessible. Sa beauté sauvage n’aurait plus les nuances de la verte innocence. Je me savais perdu et j’aurais préféré vouer mon âme à quelque démon, cherchant son rictus enjôleur sous la sombre futaie.

Je perçus bien assez tôt les éclats des crieurs aux étals marchands. C’était jour de marché. Je me contentai du bruit, avant de regarder. Nous entrâmes dans la ville. Il ne fut pas longtemps pour trouver notre emplacement. Au milieu des boutiques, légèrement à l’écart, un espace semblait réservé, juste devant la forge. Je dételai la mule et la mis à un anneau. Mon père éleva la voix à l’auberge pour qu’on donne à boire à la bête. C’était un dû. Pourtant, il y avait fort à douter sur la légitimité de cette opération, à voir tous ceux qui avaient baissé d’un ton leur humeur à notre approche. Un bourgeois prit le soin de cracher en passant sur une des roues du chariot, juste devant mes pieds, pour souligner tout seul, le mépris des autres. Ceux qui le virent parurent satisfaits de ce témoignage évident et toutefois si peu courageux. Mon père l’entendit-il qu’il ne s’en formalisa pas. Je comprenais mieux pourquoi nous ne venions que rarement à la ville, pour y être trop connus.

À notre arrivée, tous marquèrent un arrêt, le forgeron suspendit son marteau. Le silence dura juste ce qu’il fallait pour être bien ponctué. Puis, chacun reprit ce qu’il avait interrompu, dans une indifférence apparente. J’observais de mon poste, reconnaissant dans les regards torves et parfois méchants, le ton de la défiance et de la désapprobation. Car il y avait en outre une curiosité mauvaise à me voir, si jeune, à un endroit où chacun jugeait que je n’avais pas ma place. La honte était partout, je la sentais gronder, fébrile, sans que je comprenne véritablement pour qui elle se justifiait le plus : pour notre coupable besogne ou pour cette obligation de nous accueillir parmi eux contre leur gré. Nous leur gâchions leur marché, rien qu’en nous trouvant là. La suite allait prouver qu’ils avaient bien peu de continuité dans les idées, retournant leur méchanceté très vite vers un autre objet encore plus vulnérable.

— Reste à la charrette et surveille nos instruments.

Les deux hommes avaient commencé à décharger et à rassembler leur attirail à l’endroit laissé libre. Mon père et le cousin étaient à l’ouvrage. Quatre tréteaux, une dizaine de planches, un petit escabeau : l’estrade. Un charlatan, un montreur d’animaux ou un débiteur d’orviétan{3} en auraient fait aussi bien leur affaire. À voir comme on s’écartait à l’approche du sinistre échafaudage, il était facile de comprendre qu’il s’agissait d’un tout autre commerce. Mon père revint vers moi.

— Passe-moi les outils.

Je lui tendis sans rien dire le sac grossier où tintait le métal. Nul n’avait besoin d’yeux pour entendre. Mon père savait ma peur, mes réticences, mais ne voulait pas les évoquer.

— Tu viendras quand je te ferai signe.

Inutile d’acquiescer. Mon cousin avait commencé la tournée des boutiques, prélevant la havée{4} qu’on avait préparée et qu’on jetait de mauvaise grâce au fond de son chapeau. Il n’y avait rien à négocier, mais l’impôt se payait aussi en grimaces et en mépris. Adossé à son estrade, surveillant la manœuvre d’un œil indifférent, mon père guettait la hauteur du soleil. Sur le marché, on traînait aux étals, les emplettes finies. On prolongeait à l’envi pourparlers et ragots, en cherchant un prétexte pour rester plus longtemps sur la place en espérant l’heure de la justice. Toute la honte était bue, noyée dans la curiosité. Les fenêtres ouvertes, ces loges indiscrètes, attendaient les spectateurs de la dernière minute. Ceux-là mêmes qui nous reprochaient notre office ne voulaient pas perdre un instant de ce qui était à venir.

Le cousin vida son chapeau dans une bourse et la tendit à mon père. Celui-ci la noua à sa ceinture sans vérifier son contenu. Il savait que personne ce jour-là, n’oserait rogner la taxe. Il sortit du sac d’instruments une sorte de tison qu’il donna au cousin. Celui-ci le prit aussi discrètement qu’il put, mais c’était impossible. Tous ceux présents connaissaient par cœur la suite, moi excepté. Sans rien demander, le cousin enfonça le tison dans la braise de la forge, prenant soin de laisser dépasser une bonne partie du manche. Le forgeron aurait pu interroger, refuser peut-être ? Il n’en fit rien. Le temps s’étira encore un peu. Dix heures sonnaient lorsqu’on entendit la rumeur ; sourde comme le bruit des vagues, aussi peu franche que les gosiers qui l’animaient. On ne percevait pas les injures au milieu des sifflets, juste une marée de colère et d’indignation qui refluait vers nous depuis une étroite ruelle.

J’aurais voulu me détourner, mais c’était inutile. Mon regard croisa celui de mon père qui semblait me dire :

— Je t’ordonne d’observer. Ne perds pas une miette de ce qui va suivre. Car c’est de ce pain-là que seront faits dorénavant ta vie et ton avenir.

Je tournai donc la tête dans la direction du bruit. Le cortège apparut. Un huissier, deux gendarmes et la victime, portés en procession par un flot de curieux. L’homme de loi allait devant. Dans tout ce que mon père m’avait laissé craindre, il m’avait caché le détail le plus ignoble : la suppliciée était une femme. Quoique plus âgée que moi, je la trouvai tout de suite très belle, même si j’étais incapable à cet instant, de reconnaître la part sauvage que lui conférait l’atroce condition où elle était. Elle allait nu-pieds. Une robe noire, une chemise de toile étaient les seuls vêtements autorisés pour l’épouvantable cérémonie. Ses mains étaient nouées devant elle par une grosse corde. Chacun des gardes en tenait une extrémité. Ce qui me marqua surtout, dès le premier regard, ce fut son visage et bien plus encore, l’expression terrible que j’y découvris.

S’il n’y avait eu le voile de la peur, s’il n’y avait eu par-dessus l’ombre du crime, on aurait pu graver ses traits au dos des médailles. Ce fut ainsi que je la vis d’abord. Sa peau avait la carnation des vierges des églises, ses yeux, le bleu du ciel et la transparence des fontaines. Ses cheveux ondulaient en vagues noires et séditieuses. C’était une sainte qu’on menait au supplice au milieu des gueules atroces de ceux qui la conduisaient impassibles, sous les exécrations de la foule mesquine. Son air angélique balançait la réalité des choses, rendant notre rôle encore plus injustifiable. Comme elle regardait devant elle sans ciller, sans se soucier des jurons, des crachats, ses yeux croisèrent les miens. Au-dessus du tumulte, j’y reconnus un instant de curiosité et une connivence. J’aurais voulu la voir sourire. Elle grimaça pourtant en découvrant l’ombre terrible de mon père sur l’échafaud.

Je n’avais pas remarqué la minute d’avant, le billot placé sur l’estrade. Le cortège passa derrière, tandis que la foule se massait autour, respectant toutefois une certaine distance. Les fenêtres se peuplèrent, pas une lucarne ne resta libre. L’enclume du forgeron s’arrêta de sonner. Il n’y eut que le vent pour tenter une dernière audace alors qu’on faisait monter la femme au supplice par l’arrière des tréteaux, l’huissier la précédant. Une mèche de cheveux passa sur le front de la malheureuse, rompant seule l’immobilité de l’instant. Mon père et mon cousin s’étaient rapprochés. J’étais tout près, mais toujours au pied de l’estrade. Tant qu’on ne me faisait pas signe, j’avais encore l’espoir de rester à distance. Mais je devais garder les yeux sur mon père, guettant l’ordre qui pouvait venir d’un instant à l’autre. Pas question de m’y soustraire.

Le regard de la suppliciée croisa de nouveau le mien. Sans chercher à m’apitoyer, elle me donnait à croire à son innocence. Il n’y avait bien que mon cœur, parmi toute cette foule, assez crédule pour recevoir ce genre de confession muette. Je sentais le nœud que j’avais depuis le matin, au plus profond de mes tripes, aussi serré, humide, inextricable, que celui des marins. Ce regard d’un instant tendait entre deux êtres une seconde d’éternité. La cruauté allait trancher de vulgaire ce fil invisible. La scène était plantée avant que j’aie pu la voir se mettre en place. La femme était debout, au centre de l’estrade. Ses liens étaient défaits. Mon père et mon cousin de part et d’autre, remplaçaient les gendarmes. Devant, toujours devant, face à la foule, l’huissier déployait maladroitement une feuille de papier, que le vent tentait de replier dans un bruissement froid.

La femme grelottait. Elle avait perdu son reste d’assurance. La peur revenait, se concentrait en terreur, roulant dans ses prunelles, si claires au soleil du matin. L’huissier se racla la gorge, attendant les derniers quolibets, exigeant un silence parfait pour lire son texte.

— Vas-y qu’on en finisse !

— Il a raison !

— On n’a pas notre journée !

Au lieu d’accélérer la procédure, le résultat des invectives fut tout autre. L’homme d’autorité leva les yeux de son papier, toisant bien droit la foule, profitant de l’instant où il tenait le bec à tous ces oiseaux ensemble. Ça ne devait pas être tous les jours. Il eut un sourire mauvais. Avec le droit pour lui, il avait tout son temps. Enfin, le silence se fit bien complètement. Dans ce théâtre odieux, on ne donnerait le prélude qu’au calme parfait. Lorsque l’huissier se décida à parler, un goéland goguenard lui coupa la parole. Quelques-uns pouffèrent malgré l’instant cruel. L’homme se racla encore la gorge pour assurer son timbre. Sa voix porta comme il fallait aux quatre coins de la place. Il n’était pas envisageable qu’on ne l’entendît point ou pas assez au prix d’une désobligeante remarque. Dans cette excitation, chacun était prêt à tout.

— Par-devant l’autorité de la Sénéchaussée, la fille Anne Le Menez, veuve, soumise à la petite question, a été convaincue du meurtre de son beau-père par empoisonnement, aggravé de vol. Jugée pour ses crimes, ladite prévenue a été condamnée à avoir la main droite tranchée pour parricide et à être marquée pour avoir volé.

Le nouveau silence qui suivit la sentence n’avait pas le même poids que celui qu’on avait mis tant de mal à sceller la minute d’avant. L’effroi passa sur tous, spectateurs, suppliciée, bourreau, huissier et gendarmes, chacun pensant pour lui à l’horreur de la chose. Quoique juste, au sens propre du terme, le châtiment n’en était pas soudain moins odieux ni moins cruel. Le doute secoua chacun, se mettant à la place de la prévenue, chacun portant au cœur un crime secret qui eût pu justifier au regard des autres une peine, même plus modeste, même infime. Ce fut le temps sincère d’une muette confession, de regrets contenus, d’un repentir loyal. Il n’y avait bien que cette femme, debout devant nous, qui pouvait savoir si elle méritait le sort qui s’apprêtait pour elle.

— Que justice soit rendue. Bourreau, fais ton office.

L’huissier replia grossièrement son papier et le glissa dans la poche de sa veste. Puis, il fit simplement un signe de la tête à mon père avant de descendre de l’estrade. J’attendais la même chose pour moi : l’ordre de les rejoindre ou au moins de me rapprocher. Ce signe ne vint pas. Je regardais toujours, m’enivrant jusqu’à la nausée de la cruauté des hommes et jusqu’à la douleur de cette beauté animale qu’on allait sacrifier. La femme tremblait si fort que je crus un instant qu’elle allait défaillir, mais elle tint bon encore et résista, même lorsque mon père appuya sur son épaule pour la mettre à genoux. Il fit signe alors à mon cousin, me désignant du menton. Il savait qu’un regard ne suffirait pas. C’était bien me connaître. En deux pas, mon cousin fut vers moi. Du haut de l’estrade, il se pencha et me dit à l’oreille :

— Reste au plus près et attends qu’on te fasse signe ! Ne nous quitte pas des yeux !

— Non !

— Il faut !

— J’ai peur…

— Offre à Dieu cet ennui…

Puis, il me laissa au premier rang des spectateurs, la vue au ras des planches. La fille était à genoux, mon père brandissait une hache qu’il avait aiguisée la veille. Tout alla très vite alors. Mon regard se fixa aussitôt dans celui d’Anne Le Menez. Mon cousin revint près de mon père avec un petit sac de toile qu’il avait rempli de son avant notre départ, il se posta à côté de la femme. Il empoigna sa main droite et la plaça fermement sur le billot. Elle ne résista pas. Elle serrait les dents si fort que ses lèvres pâlirent d’un coup. Elle ne cilla pas. Je ne sus pas lequel de nous deux prit dans le regard de l’autre le peu de courage qu’il restait à partager.

Il y eut en même temps le bruit du fer se fichant dans le bois après avoir déchiré les chairs et le hurlement d’une bête à l’agonie. Cela venait du fond des âges, un rugissement viscéral et sans fin qui courut sur les têtes comme une malédiction. Mon père dégagea la hache du billot d’un coup sec, laissant choir cette main qui n’en était plus une, si blanche soudain, les doigts raidis : une gigantesque araignée sans vie, s’affaissant sans grâce sous son propre poids. Mon regard revint sur la victime. Elle avait fermé les yeux. Le temps dilua ses minutes. La suppliciée devint aussi fluide qu’une algue, basculant sur le côté dans les plissements de sa robe, pour finir par se coucher avec une élégance qu’on eût pu croire mortelle. Même sa tête se posa en douceur, sans choc ni heurt. Et le silence se referma sur l’immobilité.

Le sang jaillissait de la main en hoquets furieux. Il n’y avait pas à douter que si on laissait faire les choses, la victime aurait tôt fait de se vider entièrement. Mais mon cousin, qui connaissait son rôle, était à l’œuvre. Il enferma le poignet dans le sac de son qu’il tassa bien à fond. Puis avec un lacet, il noua l’ensemble assez fortement. Le sac se teinta aussitôt et le sang dégoutta à travers la toile. Mon père jeta un œil interrogateur à l’huissier. Il y avait encore une autre moitié de tourment pour que la sentence soit complète ; mais fallait-il attendre comme l’exigeait le droit, que la victime soit pleinement consciente pour la recevoir ? Ils avaient dû convenir de la suite puisque l’huissier hocha la tête sans rien dire.

Depuis que la hache avait tranché, plus personne n’osait remuer la stupeur. On n’entendait même plus les volailles acharnées au fond des cages. Ceux qui, tout à l’heure, exigeaient le spectacle restaient muets, glacés dans l’horreur ineffable qui nous avait tous pris. Le visage de la femme gardait un teint cireux de bien mauvais augure. De grosses gouttes lui perlaient au front quand pas une larme ne venait soulager des yeux trop secs pour avoir tant pleuré peut-être. Mon cousin avait enfilé un épais gant de cuir à sa main droite et s’apprêtait à descendre. Mon père en avait deux qu’il passa aussi. Il chercha mon regard. C’était l’instant cruel auquel j’avais espéré échapper. Il me fit signe de le rejoindre. Il n’avait pas besoin de mots, son ordre avait été préparé. Rien ne pouvait plus rompre le mutisme terrible jusqu’à la fin.

Je fis le tour de l’estrade sans quitter des yeux le visage de la femme. Elle ne bougeait toujours pas. Lorsque je fus près de mon père, il me glissa à l’oreille et pour moi seul :

— Redresse-la et tiens-la fermement !

Je ne savais par où attraper ce fardeau que j’imaginais fort lourd pour mes jeunes forces. Je me plaçai derrière elle en évitant de penser aux regards posés sur ma maladresse. Je ne pouvais plus distinguer la honte de la crainte, l’angoisse de la nausée. Je n’étais que crispation, ce qui doubla mon élan. Mais fut-ce véritablement une chance ? Et pour qui ? La peur du ridicule, qui vint comme un éclair, me sembla anodine. Surtout ne pas pleurer comme un enfant aurait pu le faire. Je glissai mon bras droit sous l’épaule droite de la femme, sentant son membre inerte qui saignait toujours. Lorsque je voulus passer mon autre main sous son aisselle gauche, j’entendis l’étoffe de sa chemise se déchirer. Je crus tout d’abord que c’était par mon action. Mais c’était mon père qui avait lacéré d’un coup de couteau ce dernier voile de pudeur, découvrant devant tous une épaule et un sein, si bien que ma prise, que je voulais assurée, vint se plaquer tout droit contre ce torse moite, d’une cruelle douceur.

Le sein s’appuya sur mon poignet, lourd et obscène. Je ne réfléchis pas. Continuant ma manœuvre, je pris appui sur une jambe et redressai ce tronc sans vie pour le porter contre moi et le montrer au peuple. Je ne voulais pas fermer les yeux et laisser croire à un manque de courage. Mais j’étais incapable d’affronter les regards vulgaires, incapables eux-mêmes de se détourner du spectacle, si morbide fût-il. Je fixai le ciel devant moi, aussi loin que possible, comme pour deviner, au-delà des grands arbres, l’immensité de la mer. J’avais dosé ma force et ma prise comme il fallait, si bien que je me trouvai à porter à bras-le-corps le buste de cette femme étourdie, m’appuyant comme je le pouvais dans une génuflexion honteuse. Je sentais contre ma poitrine ce souffle irrégulier. Ma main gauche percevait parfaitement sous le sein découvert, un cœur qui s’emballait. Ma joue collée contre celle de la malheureuse, soutenait sa tête pour lui prêter l’illusion de la conscience. La sueur souda nos peaux dans une intimité troublante.

J’entendis le pas de mon cousin qui remontait vers nous. L’instant d’après, je sentis jusque sur ma main gauche, la chaleur du tison que mon père approchait de l’épaule de la femme. Je resserrai un peu plus mon étreinte. Elle ne devait pas bouger, sans quoi je risquais d’être brûlé moi aussi. Comme je pressai plus fort, je compris à la tension de ses muscles qu’elle reprenait connaissance. Je ne savais pas quoi faire. Ma bouche était collée contre son oreille, comme pour abuser d’une familiarité de hasard. Je perçus un soupir entre ses lèvres, elle retrouvait son souffle dans l’instant imminent. Je n’eus pas d’autre idée que lui susurrer alors les derniers mots que j’avais entendus, imaginant, par un sursaut ridicule, qu’ils pourraient peut-être lui apporter un maigre réconfort… Une distraction au moins.

— Offre à Dieu cet ennui…

Ce fut l’instant d’un nouveau hurlement et l’odeur insoutenable de la chair qu’on grille. Elle retomba de nouveau, pâmée dans mes bras sous les yeux de la foule. À compter de ce jour, mon pain garderait toujours l’amertume de l’expiation.

* * *

— Prends garde de ne pas lui faire un enfant aussitôt, petit !

— Veux-tu bien la lâcher !

Crispé sur mon fardeau comme un faucon sur sa proie, je n’avais pas senti qu’on avait décollé le fer. J’avais contracté mes muscles pour soutenir la malheureuse, forger mon esprit dans la solidité du bronze et tenir mon rôle sans défaillir, si bien que je manquai la suite, restant dans la fixité d’un marbre antique, évoquant un épisode de la mythologie. L’effroi du châtiment s’estompant dans les airs, les invectives du peuple, repu d’horreur, m’avaient ramené peu à peu à la conscience. La femme était toujours inanimée dans mes bras. Il y avait alors à voir dans notre étreinte, toutes les nuances d’une luxure doublement criminelle et contre nature.

— Tu as assez profité !

Évitant de regarder d’où venaient les remarques, je déposai la victime sur le plancher de l’estrade, essayant de masquer une délicatesse qu’on eût pu brocarder. Comme l’instant d’avant, le fer rougi avait peiné à s’arracher de la peau, ma main collée au ventre de la femme se détacha dans un sursaut de moiteur. Nos corps se séparaient à regret. Je me relevai. Planté dans ma stupeur au milieu de l’estrade, je regardai mon père que l’huissier payait. Mon cousin était allé plonger le tison dans un baquet d’eau à la forge. Le chuintement furieux de l’acier libéra mes derniers sens. Il y avait toujours dans l’air ce parfum de grillade, indissociable alors de celui de la torture. La nausée revint, en ressac insurmontable. La foule entreprit de se disperser. Le cousin rangea ensuite le fourniment, avant de ramasser la main pâle et de la rouler dans un linge. Je regardai le poignet qu’on venait d’amputer. Le sang commençait à figer autour du sac qu’on y avait noué. Anne Le Menez restait inanimée, échappant pour un temps, à la douleur et à la souffrance.

— On ne va pas la laisser là. Aide-moi !

Mon cousin avait pris le torse. Je saisis les chevilles de la femme et la soulevai. La foule déjà, se désintéressait de l’épilogue.

— Où l’allonger ?

— N’importe, cela n’a pas d’importance.

— Qui va s’occuper d’elle ?

— Et pardi ! Le Ciel y pourvoira.

— Mais…

— Ne t’inquiète pas de ça, ce n’est plus notre affaire.

Après l’avoir descendue péniblement de l’estrade, nous la déposâmes à l’écart, toujours inconsciente, adossée maladroitement à un muret qui clôturait un jardin. On aurait pu la croire morte. Personne ne portait attention à elle. Je ne pouvais pas imaginer qu’il ne se trouvât pas là un membre de sa famille, un proche, n’importe qui, pour la prendre en pitié. Je regardais autour de moi, cherchant des yeux la bonne âme qui viendrait soulager ma conscience. Car je ne pouvais me résoudre à la laisser ainsi.

— Allons ! Nous avons encore à faire.

Je me détournai, persuadé que, assurément, quelqu’un finirait par lui porter secours. Au milieu de la foule, il n’osait peut-être pas se manifester, attendant de pouvoir agir en toute discrétion. Je regardai une dernière fois la forme assoupie. J’avais pris soin de remonter la manche de sa chemise pour cacher son sein, mais l’étoffe bâillait encore, montrant dans une même vignette : le V{5} large et fumant de la brûlure et le galbe rond et contrastant de blancheur de sa poitrine. J’étais incapable de faire la part de mes émotions, bouleversées dans un mélange nouveau, suspendues très exactement à mi-chemin entre la volupté et l’horreur.

— Allons !

Sur les ordres de mon père, je rejoignis mon cousin et l’aidai à démonter l’estrade. Maintenant que j’avais touché l’objet de mes craintes, je faisais partie à part entière de cette caste de parias. Je le ressentis d’autant lorsque, avant de partir, mon père acheta trois pâtés pour notre déjeuner. À la façon dont on reçut sa monnaie, pourtant bien trébuchante, je compris qu’elle n’avait pas la même odeur que celle des honnêtes gens. Celle-là sentait le sang et rien ne pourrait la laver à leurs yeux. Une fois leur soif de justice satisfaite et leur haine passée sur la criminelle, les hommes retournaient vers nous leur animosité, la même avec laquelle ils nous avaient accueillis. Ils avaient l’air de nous reprocher directement la morbide curiosité qui les avait collés tout à l’heure autour de notre estrade, comme autant de mouches dégoûtantes sur un festin putride.

Notre besogne terminée, il n’y avait plus qu’à finir de plier et partir au plus vite. Inutile d’avoir à supporter toutes sortes de réflexions ou d’œillades provocatrices. L’huissier et les gendarmes l’avaient compris, puisque les premiers, ils avaient quitté la place, à peine les comptes réglés.

La mule attelée, je m’apprêtai, comme à l’aller, à grimper sur la plate-forme du chariot. Mon père me héla :

— Pierre ! Viens t’asseoir avec moi.

C’était un témoignage de sa satisfaction qui allait bien au-delà de ce que j’aurais pu espérer. Le cousin savait garder sa place et marcha devant. Mon père lui donna un pâté, m’en tendit un et, après avoir ordonné à la mule de se mettre en route, il croqua dans le sien avec appétit. Nous passâmes devant le muret où nous avions déposé Anne Le Menez. Elle avait disparu. Je remarquai dans la poussière du chemin, l’auréole noire de la tache de sang. Cela devrait suffire à me rassurer.

L’odeur du pâté de mon père qu’il avait déjà entamé à moitié était obsédante. À ce moment seulement, je me rendis compte à quel point j’avais faim. Quelques minutes plus tôt, j’aurais pu jurer devant le très Saint-Père que plus jamais je ne retrouverais d’appétit. C’était tout le contraire. Je croquai dans la petite tourte encore tiède. Le jus de la viande excita ma salive et je mâchai voracement, accélérant à chaque bouchée.

— Tu as fait ce qu’il fallait aujourd’hui.

Je ne répondis pas. Mon père continua.

— J’avais craint que tu ne sois pas capable de contenir tes émotions. Tu t’es parfaitement comporté. Je vais pouvoir t’apprendre le métier et bientôt tu prendras ma suite.

— Ce n’est pas si pressé.

— Dieu décide !

Mon père avait fini son déjeuner en quelques bouchées, il chercha entre ses jambes une bouteille et avala une longue rasade de cidre avant de me la tendre. Je ne l’avais jamais vu boire de vin. Un jour qu’un imbécile lui avait demandé pourquoi, il lui avait répondu que la couleur rouge n’était pas de son goût et que le vin blanc était bon pour les curés. Je bus pour faire passer ma dernière bouchée et replaçai le flacon sous nos pieds. Le chariot amorça la montée pour sortir de l’estuaire. J’aurais voulu me retourner, ne sachant pas trop ce que j’espérais apercevoir. Aussi ne le fis-je pas. Mon père attendit encore un peu avant de reprendre la parole.

— Dix livres pour couper un poing, ce n’est pas cher payé. Ajoute à cela quinze livres pour nous être déplacés et avoir monté l’estrade, quatre livres pour avoir fourni l’instrument. L’huissier n’a même pas voulu payer le marquage. Trente livres en tout. La havée n’a pas dû rapporter cinq livres. Cela ne fait pas grand-chose sur chacune de nos trois têtes.

— C’est vrai.

— On pend de moins en moins. Au moins, avec une bonne exécution, on aurait gagné notre journée.

— Pourtant, je croyais que pour un meurtre avoué, de surcroît un parricide, on méritait la peine de mort ?

— Tu as raison. Je ne sais pas pourquoi les juges ont voulu lui laisser la vie. Va savoir ce qui se passe dans leurs têtes, ce n’est pas avec une main en moins que ça l’empêchera de recommencer demain. Même avec sa petite gueule de sainte.

Sa remarque me piqua, comme si j’avais pris pour moi une part de ce commentaire injuste.

— Et si elle était innocente ?

— Elle a avoué.

— Sous la torture, qui n’avouerait pas ?

— Ne te pose jamais ce genre de question ! Ou alors tu n’as pas choisi le bon métier.

— Je n’ai pas choisi.

— Moi non plus. Et mon père ni le sien non plus. C’est comme ça.

Dans la conversation, l’homme rude s’irritait tout seul. Il regrettait peut-être de m’avoir parlé aussi franchement et je regrettais de l’avoir questionné. J’aurais préféré à cet instant me trouver derrière sur la plate-forme, plutôt qu’à cette place que je ne méritais pas encore. On arrivait sur la corniche. Je cherchai la mer. Ne la vis pas. Aussi loin que portaient mes yeux, je ne voyais qu’un vaste champ de limon, d’algues et de rochers. Le soleil était haut. Au lieu des reflets d’argent que j’avais espérés, les entrailles de la mer m’offraient un désert nu et sale. Sur l’horizon, quelques éclairs fugaces me narguaient par instants. C’était dans l’ironie de cette image morne que je scellai mon destin. Mon cœur m’appelait à devenir marin, à courir aventures et dangers sur le dos indomptable des océans. Je regardais souvent les voiles majestueuses, filer au loin vers des pays de cocagne.

Mais je savais hélas ce que ma naissance avait fait de moi. Pour être né à cette place, je ne manquerais jamais d’ouvrage. Mes mains ne se mouilleraient pas des embruns salés, mais du sang des hommes. Et mon pain se paierait au prix de leurs souffrances. Mes parents ne savaient rien de mes secrètes espérances puisqu’il n’avait jamais été question pour moi d’autre chose que reprendre la charge paternelle. Comme mon père l’avait annoncé, cette journée était pour moi l’amorce d’une transformation.

Le regard perdu au loin, je ne pouvais contenir ma confusion. Le bouleversement des impressions, le choc de ces contraires qui m’avaient troublé, l’éruption de sens que je n’avais pas imaginés avant ce jour portaient mon excitation au blanc du fer que l’on brûle. Je regardais mes deux mains posées sur mes genoux, les supposant bientôt capables de manier avec autant de précision, la hache ou la caresse.

IIUn gagne-pain comme un autre

Mon père avait raison et ce n’était pas pour me déplaire : la justice du royaume mollissait. Et je n’étais pas encore en âge ni en responsabilité de m’inquiéter du manque à gagner que cela pouvait représenter. Le temps de l’oisiveté avait été pour moi jusque-là, celui du répit. Je savais qu’à partir de cette première fois, je ne manquerais jamais une exécution. Mais aucune n’était prévue après cet épisode déterminant. D’autres seraient à venir, à n’en pas douter, mais ce désœuvrement temporaire, dont je me réjouissais déjà, allait devenir pour moi, le lit d’une formidable obsession. Il n’y a pas de meilleur ferment que la contrainte. Tout de suite, je compris que ce mal, qui m’avait pris par traîtrise, ne me laisserait en repos que lorsque j’aurais satisfait à ses exigences.

En rentrant, ma mère ne vint pas aux nouvelles, craignant peut-être que je ne me sois pas montré à la hauteur. J’aidai mon père et mon cousin à décharger les lourdes planches de l’estrade pour les ranger dans l’appentis. C’était là que mon père entreposait ses outils de travail, comme il les appelait. Moi-même, avant cette heure, je n’avais jamais eu le droit d’y entrer. Lorsque tout fut rangé, il paya à mon cousin ce qui avait été convenu. Puis, celui-ci se mit tout de suite en chemin pour retourner chez lui. On le reverrait plus rarement, puisque j’avais montré que je pourrais le remplacer à l’avenir. Je remis la mule au pâturage derrière la maison. L’après-midi était en son milieu. Nous aurions mérité un temps de repos, mais mon père prit le reste du matériel et me fit signe de le suivre dans la petite remise.

Il referma la porte sur moi. C’était un endroit sombre et frais où je ne distinguai d’abord que les éléments essentiels. Beaucoup de structures de bois, entassées en ordre, un âtre qui pouvait à l’occasion servir de forge, un lourd établi ou mon père posa le sac d’outils et, un peu à l’écart, le linge qui emballait la main.

— Comme un bon ouvrier, tu dois avant tout prendre soin de tes instruments.

Tirant sur le fond du sac, il fit glisser sur l’établi les ustensiles de métal.

— Il n’est pas question de les laisser rouiller. Tes pires ennemis sont le sang, les humeurs et l’humidité. Regarde !

Il brandit sous mon nez la hachette dont il s’était servi ce jour-là. Je pus détailler les coulures sanglantes qui teintaient de zébrures noires l’acier mat de la lame.

— Ton benêt de cousin aurait au moins pu prendre le temps de la rincer avant de la remettre dans le sac. J’imagine que tout le reste est souillé maintenant.

Mon père remua sans précaution les instruments et les examina un par un en soufflant à chaque fois qu’il remarquait des taches.

— Va chercher un baquet d’eau.

Je partais déjà quand il me rappela.

— Allume aussi le foyer et mets à bouillir une oule d’eau claire.

Lorsque je revins avec deux seaux pleins, il avait déballé la main. La tenant sans précaution, il la retournait comme un expert évaluant un objet précieux. Entre son pouce et son index, il pinçait la peau grise pour apprécier sa texture. Il parla, à moitié pour lui-même.

— Vois-tu, avec un peu de talent, nous pourrons arrondir notre profit si nous ne tardons pas.

Je ne savais pas quoi répondre. À le regarder ainsi manipuler cet objet inerte, qui avait sans doute été le bien le plus précieux d’Anne Le Menez hors sa vie, je préparai un feu et suspendis la marmite d’eau au-dessus. Mon père jeta les instruments pêle-mêle dans le baquet que j’avais rempli.

— Ne les laisse pas tremper plus de quelques minutes. Après, tu les brosseras soigneusement. Tous ! Ceux qui ont servi comme les autres.

Tout en parlant, il cherchait quelque chose sur un coin de l’établi. Il trouva une pierre à aiguiser. Avec, il entreprit d’affûter un petit couteau très pointu, assez semblable à celui qu’il utilisait pour saigner porc ou volaille. Les rayons de soleil passaient sous les planches disjointes du toit, alternant dans l’air poussiéreux, des bandes de lumière et de pénombre où les gestes de mon père échappaient tantôt à mon regard, tantôt apparaissaient dans toute leur crudité. La main était posée dans l’ombre. Un œil nouveau ici, aurait pu penser qu’il s’agît là d’une simple ébauche en terre, un modèle pour un sculpteur. Je terminai les différentes tâches demandées, usant de tout le temps possible pour traîner encore. Les instruments teintaient de rose l’eau dans laquelle ils trempaient. Les premières flammes commençaient à lécher la marmite.

— Je peux brosser les outils maintenant ?

Mon père se retourna, évalua la coloration dans le baquet.

— C’est trop tôt. Viens plutôt par là.

Je m’approchai à contrecœur. Cette main qui signait notre cruauté, cette main qui n’était plus rien, à présent détachée du corps qui l’avait commandée, m’effrayait bien plus cruellement que tout ce que j’avais pu voir dans cette journée. Qu’y avait-il de plus horrible à endurer ? Arrivé au seuil de l’intolérable, je craignis que mon père poussât encore plus loin les limites du supportable. Le soleil avait tourné, éclairant maintenant en plein ces doigts fluides et pourtant immobiles. La main était posée à plat sur le plateau de l’établi. Les ongles étaient sales. Les jointures des phalanges étaient écorchées. À la racine du poignet, juste avant l’endroit où la hache avait tranché, on distinguait encore la morsure de la corde dans la chair.

Mon père appuya sa propre paume dessus, la gauche, pour vaincre les résistances des doigts et les déplier. L’image était terrible, aussi saisissante que ces tableaux des églises où l’on montre sans concession, les martyres de nos saints. Dans sa main droite, il tenait fermement le petit couteau dont il éprouva le tranchant de son pouce. Puis, avec l’expertise d’un boucher à l’étal, il entreprit d’inciser la peau sur le bord de la main, d’un poignet à l’autre, suivant avec adresse le contour de tous les doigts, un par un. Son tracé cheminait, comme pour séparer la main dans son épaisseur et libérer ainsi le dos et la paume. Pourtant, il se contenta de couper superficiellement, sans exprimer la moindre goutte de sang. Lorsqu’il eut fini, il retourna la main et reprit son premier dessin pour approfondir le trait.

Puis très vite, il fit entrer la pointe sous la peau, détachant les chairs pour la décoller comme il l’eût fait pour un lapin. Mais, ce n’était pas aussi facile. Le contour des doigts, et le relief des os en dessous exigeaient de la prudence et une connaissance précise de l’anatomie. Il commença par la peau du pouce. Je distinguai nettement la chair des muscles et ses teintes brunâtres. Lorsqu’il eut fini de libérer entièrement la peau des deux premiers doigts, il dit simplement :

— Aide-moi, maintenant !

Il n’était pas très compliqué de comprendre ce que j’avais à faire : retenir sur le plan de travail la partie de la main dépecée pour que, tirant sur le lambeau déjà dégagé, mon père puisse mieux s’exposer et continuer sa besogne. Le contact froid et mou me répugna. Ma grimace ne lui échappa pas.

— Ne t’inquiète donc pas de ça, après ce que tu as fait ce matin.

Je résistai, l’aidant de mon mieux.

— Ne la laisse pas glisser. Il ne s’agirait pas d’y faire un trou. Elle aurait bien moins de valeur.

Il lui fallut moins d’une demi-heure en tout pour décoller la peau du dos de la main. Mon père examina cette sorte de gant affreux dans la lumière pour évaluer son travail. Bien qu’il restât encore quelques lambeaux de chair et des petits amas de graisse accrochés, il parut satisfait.

— Il n’y a pas de trou. Ça ira pour ce côté.

Il retourna la main et entreprit de dépecer la deuxième face de la même façon. Lorsqu’il eut fini, il prit la masse informe de viande et la jeta directement dans le chaudron où l’eau commençait à frémir. Puis, il chercha dans un coin une sorte de caisse plate et la posa à côté des deux cuirs flasques. Elle était remplie de sel, un sel assez grossier et sale, parsemé par endroits de petits blocs amalgamés et bruns. Mon père fouilla dedans, écarta certains morceaux de cuir d’origine indéfinissable, comme s’il préparait un lit pour les deux peaux qu’il venait de tailler. Il les y déposa effectivement, les étalant le mieux possible, déplissant les doigts, aplanissant certaines bosses. Puis il les recouvrit complètement de sel.

— Trois jours là-dedans et je pourrai commencer le tannage. Je connais un certain collectionneur qui m’en donnera pas moins de dix livres pour chacune.

L’oule où bouillait l’autre partie de la main dégageait un fumet insupportable de viande, un ragoût du diable. Je demandai :

— Et le reste ?

— Tu t’en occuperas demain. Je garde ces petits os en réserve pour les moines. Ce sont gens crédules et friands de reliques. Ils sont un peu pingres, mais leur foi les abuse. Depuis que je tranche, j’ai dû leur vendre au moins, deux ou trois mains complètes de Saint-Yves et de Saint-Tugdual.

Il s’apprêtait à sortir.

— Et maintenant, je te laisse brosser les outils. Élimine toutes les traces de sang. Puis, mets-les à sécher au soleil. Veille à la pluie, on ne sait jamais. Lorsque tu les auras essuyés dans un linge propre, je te montrerai comment les graisser et les ranger correctement. C’est là ton gagne-pain, ne néglige pas ces tâches.

Puis il me laissa seul, au milieu de cette cuisine infernale. Ce ne fut qu’à la fin de la journée, à la nuit, que je rentrai à la maison. Je n’avais pas revu ma mère depuis le matin. J’allais vers elle, elle me serra dans ses bras. Mais lorsque je cherchai dans son œil une connivence, je n’y trouvai plus, comme la veille encore, les grandes pages ouvertes de son cœur. C’en était fini de cette complicité. Avec sa hache, mon père avait rompu tant de choses d’un coup, que l’amertume remonta aussitôt. La journée avait passé si vite que j’avais oublié l’essentiel de mes sentiments, l’enchaînement des tâches et mon application m’avaient distrait suffisamment. Comme une gifle, l’horreur torpide était revenue me secouer.

Avant de dîner, ma mère ne posa aucune question sur le déroulement de la matinée. Le feu timide et économe végétait, autorisant parfois un tison de mauvais bois à craquer. Mon père prononça un court bénédicité et nous nous assîmes à table. Puis, il conclut par un laconique :

— La journée n’a pas été si bonne. Il faudrait autre chose pour épaissir la soupe.

Il commença à manger. Ma mère proposa :

— Pourquoi ne pas faire comme ton cousin de Quimper ?

— Renoueur ? Assurément non, j’ai donné de ce côté-là. Pas question qu’on m’y reprenne. C’est affaire de charlatans.

Je ne savais pas trop de quoi ils parlaient, mais je me gardai de les questionner. Sous ce toit, inutile d’interroger. Lorsqu’on ne disait pas les choses, c’était qu’on n’avait pas besoin de les connaître davantage.

Comme mon estomac n’avait pas eu ce jour-là son comptant de nourriture, il continuait à se crisper sur les cuillerées de soupe que je lui imposais. Le pain semblait sec, la boisson n’aidait guère. Plus je m’obstinais, plus ma gorge se serrait, comme un châtiment que le Ciel m’envoyait pour me faire payer une complicité odieuse. Je repensais à Anne Le Menez, je revivais le contact de sa peau, chaude et souple. Et puis, je repensais, tout de suite après, à celui froid et flasque de sa main tranchée. C’était dans ce remugle que s’installait la nausée. Inutile de m’obstiner à manger. Mes parents avaient compris, mais mon père ne pouvait pas m’en vouloir. Je lui avais donné pleine satisfaction sur tout ce qu’il m’avait commandé. J’avais bien droit à quelques états d’âme ; il me les laissait sans discussion. Sans lever les yeux de son assiette, il dit :

— Pierre, tu peux aller te coucher si tu veux. Tu as bien mérité ton repos.

J’allais quitter la table.

— Avant, tu iras mettre la mule à l’abri. M’étonnerait pas qu’il y ait un coup de tempête ce soir.

Dehors, il faisait presque nuit. Le vent secouait les arbres dont on distinguait à peine les ombres. C’était un vent de mer. J’attachai l’animal sous son abri et m’assurai qu’il avait de quoi boire et manger. Puis, je rentrai à la maison. Mes parents n’avaient pas bougé, toujours à table, mon père bourrait sa pipe. Ma mère se leva pour débarrasser. Je finis de m’apprêter et me mis au lit. Il était d’usage qu’elle vienne m’embrasser pour la nuit et qu’elle ferme elle-même mon lit-clos qui n’avait qu’une seule porte. Mais ce soir-là, ce fut mon père qui tira le panneau de bois, aussi nettement qu’il avait abattu sa hache le matin même.

— Bonne nuit.

Ce soir-là, nul réconfort, nul cantique porté par la voix de ma mère ne me conduirait à Kerhun, le pays des songes, le pays sans lune. Ce soir-là, ce serait plutôt le pays sans sommeil. Le monde avait basculé. D’un bout à l’autre de la journée, les habitudes avaient fini de mourir, reléguant mon enfance au souvenir. C’en était fini de l’innocence, fini d’une naïveté faussement protectrice, fini d’une défense maternelle que j’aurais pu croire inébranlable. J’entendis mes parents parler, ils s’étaient éloignés près du feu.

Enfin, je me trouvai seul, l’esprit libre, prêt à recevoir en bloc le choc de la journée. C’était l’instant que je craignais et pour le retarder encore, comme un ennemi que je savais implacable, je me décidai à prier. Les mains jointes, je priai d’abord… pour mon salut. Je ne pouvais imaginer la moindre clémence pour ma participation à ces actes barbares, fussent-ils ordonnés par la justice. Malgré toute ma concentration et une ferveur désespérée, je me bornai à réciter les formules latines dans ma tête, le cœur vide et l’esprit ailleurs.

Rapidement, mes prières dérivèrent vers la malheureuse Anne Le Menez. Où était-elle ? Quelle âme secourable avait daigné prendre soin d’elle ? Je ne pouvais douter de ses souffrances. Je pouvais presque ressentir la douleur de son poignet, celle de la brûlure à son épaule. Au milieu de ces pensées revenait le souvenir de son sein, de la souplesse de sa peau, de celle de sa joue collée contre la mienne, de la chaleur de son souffle lorsqu’elle avait crié. Cette image idéalisée et en même temps si cruelle attisait des sentiments contradictoires et des sensations inimaginables. Mes idées déliraient entre désir et dégoût, ouvrant derrière mes paupières closes des chimères infernales. Je me surprenais moi-même, ne me retrouvant plus au milieu d’un tel chaos.

Je tentai de me concentrer de nouveau sur mes prières, mêlant contrition et supplications, enchaînant les Pater et les Ave pour contenir ces ruminations obscènes dans un étau chrétien. De grosses larmes enfin jaillirent sans que je comprenne vraiment ce qui les avait provoquées. Était-ce la colère pour ma complicité forcée ? Était-ce la compassion ? Ou était-ce une frustration enragée, sentiment nouveau que j’avais du mal à nuancer. J’ouvris les yeux espérant une distraction. Pure vanité ! Je faisais passer dans le vide obscur du lit clos, ce visage angélique dessiné pour sourire et contraint aux grimaces. C’était l’image d’une sainte dont je reniais la faute, une sainte que j’aurais voulu garder pour moi seul, une sainte que j’aurais voulu profaner plus loin, plus complètement, sans espoir de satisfaction. Après l’exaltation revenaient la culpabilité et la colère toujours, pour avoir été contraint de participer au sacrilège. C’était trop, ç’avait été trop peu, les idées insoutenables se chevauchaient, s’enchaînaient sans répit, me laissant à chaque passage, un peu plus bouleversé.

Dans cette nuit sans trêve, je revécus mille fois le regard qu’elle avait échangé avec moi. Cette complicité d’un instant m’avait suggéré son innocence. Et je finis par me persuader qu’il fallait, d’une manière ou d’une autre, trouver le moyen de réparer cette injustice, dont j’étais complice. En réalité, ce n’était qu’un prétexte supplémentaire qu’avait élaboré mon esprit crédule pour la revoir. Malgré tout ce qui nous éloignait, que ce fût l’âge ou la distance, mes vœux ne se portaient que dans cette espérance : la retrouver. Pourquoi ? Je n’osais pas en préciser les raisons, mais les souvenirs brûlants de mes mains sur cette femme suffisaient à m’assurer de leur caractère impie. Les effusions qu’un simple écho provoquait sur moi ne laissaient aucun doute, ne toléraient aucune patience, n’acceptaient aucun délai. Les bruits de la tempête qui commençait à malmener la maison répondaient à celle qui bouleversait mon cœur et mon corps.

Pour n’avoir pas dormi de toute cette nuit-là, je n’en éprouvai pourtant aucune fatigue au réveil. L’excitation qui ne m’avait pas quitté entraînait ma chair et mon esprit dans son énergie malsaine. J’entendis la porte du lit clos de mes parents s’ouvrir. Je ne bougeai pas, préservant mon intimité quelques minutes encore. Mon père grogna :

— Maudite nuit. Je n’ai pas pu fermer l’œil avec tout ce vent.

— La prochaine sera meilleure.

Ma mère savait toujours les mots pour panser les brutalités du quotidien. De mon côté à la lueur d’un jour que je trouvais bien fade, je redescendais doucement de mes envolées nocturnes, doutant presque des images qui avaient glissé sur moi dans les ténèbres. Au petit matin, j’étais ce soldat après la bataille, vaincu par la culpabilité, oubliant déjà tout espoir de revanche. J’aurais tant voulu, à cet instant, pouvoir partager avec ma mère les idées qui me torturaient. Peut-être me comprendrait-elle et me soulagerait-elle aussitôt. Peut-être me blâmerait-elle d’aussi coupables pensées. Je n’osais pas prendre ce risque.

Il y avait bien le recteur à qui je pourrais me confesser. Mais au mieux m’offrirait-il une absolution brouillonne et culpabilisante, incapable d’accepter et d’apaiser encore moins. Inutile d’espérer de ce côté-là, de toute façon, je n’aurais pas le temps d’aller jusqu’au village pour avouer mes fautes. Je devrais m’arranger tout seul avec Dieu.

Lorsque je sortis de mon lit, mon père avait fini de déjeuner et se levait de table. En me voyant, il dit simplement :

— Tu me rejoindras dès que tu seras prêt.

Ce que je fis bientôt, il n’était pas question de le faire attendre. Dans l’appentis, il avait commencé sa besogne. Il avait vidé l’oule et triait déjà les osselets pour les mettre à sécher sur une claie. Je cherchais des yeux le reste des chairs, mais ne les vis pas. C’était une bonne chose. Mon père me désigna les phalanges :

— Tu vois. La cuisson a fait l’essentiel du travail. Lorsqu’elles seront bien sèches, nous les laisserons au soleil pour les blanchir. J’en propose de temps en temps aux moines que je croise. Je les vends à bas prix, si bien qu’il leur est presque impossible de résister.

— Combien ?

— Une ou deux livres, pas plus.

— Mais si peu cher, ne peuvent-ils pas penser qu’il s’agisse de fausses reliques ?

— Lorsqu’ils interrogent Dieu, il leur donne toujours la même réponse : celle que leur cœur veut entendre.

Tout en parlant, il se baissa pour chercher quelque chose sous son établi. Je le sentis gratter, cela prit un certain temps. Il y eut le raclement de la pierre. Puis mon père se redressa avec un air mystérieux. Il tenait dans ses mains une petite boîte en bois. Il la posa devant moi.

— Ouvre !

La boîte était fermée par une planchette que je fis coulisser. Je trouvai à l’intérieur, une bourse de toile. Comme je tardai à la prendre, mon père la saisit, défit le lacet de cuir et répandit son contenu sur l’établi. C’était là toute sa fortune. L’argent du sang, pensai-je. De ses doigts habitués, il tria les pièces, en fonction de leur taille et de leur couleur. J’y aperçus quelques figures souveraines.

— Vois-tu, certaines sont en argent, d’autres en cuivre, certaines en or. Il faut que tu apprennes maintenant à les reconnaître, à retenir leur valeur et leurs correspondances. Méfie-toi de l’or, ce n’est pas parce qu’il brille que tu auras l’assurance que ce n’est pas de la fausse monnaie. Préfère toujours l’argent.

Depuis tout jeune, ma mère m’avait enseigné le calcul et les chiffres. Je les savais jusqu’à cent et un peu au-delà. Je m’entraînais parfois à les écrire sur le sable des plages à marée basse. Malgré mon intérêt, j’avais bien compris que mon éducation n’irait pas plus loin.

— Il y a ici un louis d’argent, qui vaut trois livres et soixante sous. Le demi-louis en vaut trente. Le franc-or vaut une livre, mais tu n’en verras pas souvent. Mets-toi bien tout ça dans la tête.

Mon père se détourna de l’établi, me laissant seul face à toutes ces pièces. En tout, il n’y avait guère de quoi bâtir un empire, pas même de quoi subsister une saison pour notre famille. Mais c’était un petit trésor. Que mon père m’en confiât quelques instants la responsabilité était la marque définitive du rang où il comptait m’élever.

— N’hésite pas à les prendre dans ta main, à comparer leur poids. Fais-les rouler entre tes doigts. Regarde les effigies et tâche de les reconnaître. Mélange-les. Puis trie-les de nouveau. Ne les considère que pour ce qu’ils sont. C’est l’avidité qui fausse leur valeur. Je reviendrai tantôt pour t’interroger.

Puis, il me laissa seul. Décidément, le diable était de toutes les minutes dans cette pièce. Je finis par penser que l’influence mauvaise des instruments de torture qui dormaient là y était pour quelque chose. Par chance, à cet instant, mon esprit bouleversé n’avait fait que me secouer. Il n’avait pas encore planté les germes de la moindre ambition. Ce que j’avais envisagé dans la nuit n’était que chimère. Mon intelligence n’avait pas ébranlé les machines qui pourraient l’élancer de manière plus concrète. Ce fut en manipulant l’argent de mon père que je le compris. Comme c’était la première fois qu’il me confrontait à l’argent, nul doute qu’il voulait éprouver mon honnêteté.

Lorsqu’il revint, il m’interrogea sur les correspondances des différentes monnaies, quelles étaient les plus lourdes et comment se défier des fausses pièces. Dans le même temps, il s’employa à renouveler le sel dans lequel il avait mis les peaux à sécher. Les cristaux s’étaient agglutinés en paquets, racornissant les lambeaux comme du cuir et les teintant de brun. Les deux morceaux étaient devenus aussi rigides que du carton. À la fin de l’interrogatoire, il dit simplement :

— C’est bien, tu peux ranger l’argent.

Je rassemblai les pièces. Encouragé par la confiance qu’il me témoignait soudain, je demandai :

— Un renoueur, qu’est-ce que c’est ?

Les mains de mon père s’arrêtèrent. Au mieux, il ne répondrait pas, au pire, je recevrais une réprimande.

— Pourquoi demandes-tu ?

— Comme ça, pour savoir. C’est un autre métier que nous pourrions faire ?

— Sors-toi ça de la tête. Notre métier, c’est un métier comme un autre : ne garde que ça dans ton crâne.

— Même si on ne l’a pas choisi ?

— Même si on ne l’a pas choisi !

— Le renoueur c’est pareil ?

— Un renoueur, c’est une sorte de rebouteux. Il peut remettre certaines fractures, raccommoder des membres démis, ces sortes de choses…

— Et ?

— Et certains imbéciles pensent que, parce que nous sommes prompts à rompre les os, à rouer, à écarteler, nous connaissons le corps humain mieux que d’autres. Et à ce titre, certains bourreaux sont parfois requis par des gens ignares et crédules pour remplacer le médecin ou le chirurgien.

— Ce n’est pourtant pas idiot comme raisonnement.