Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ex Aequo

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

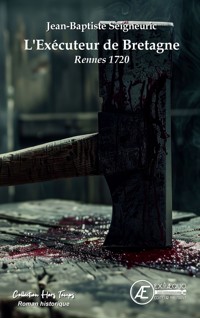

Mars 1832, la vague de choléra morbus qui sévit depuis plusieurs mois en Europe entre dans Paris. Ce mal foudroyant laisse ses victimes marbrées d'une cyanose caractéristique.

Mai 1832, un premier cas est déclaré à Quimper. La maladie ne tarde pas à se répandre en Bretagne.

Automne 1832, le choléra frappe Roscoff, dynamique cité portuaire du nord-Finistère, jusqu’alors épargnée.

Un regard de hasard suffit pour prendre ensemble les cœurs de Jeanne-Marie et de Gireg. Ces deux jeunes-gens, un bannisseur des morts, un médecin zélé et un orphelin héroïque croisent leurs destins, alors que l’épidémie s'installe.

Celle-ci va bouleverser les élans les plus déterminés, à l’heure où sévit la peur bleue.

Bleue comme la mer. Bleue comme l’amour. Bleue comme la mort.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 498

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jean-Baptiste Seigneuric

Roscoff 1832

Choléra morbus

Roman historique

ISBN : 979-10-388-0933-8

Collection : Hors Temps

ISSN : 2111-6512

Dépôt légal : octobre 2024

© couverture Ex Æquo

© 2022 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays. Toute modification interdite

Ailleurs, c’est peut-être pire,

mais on ne le sait pas.

IUne âme en peine

Le 6 juillet 1813, la sœur tourière{1} rapporta dans le registre de l’hospice : trouvée à 10 heures du soir, peu avant le coucher du soleil, l’enfant Jeanne-Marie Caeron, âgée de 7 jours, exposée à la porte de l’office. À ses haillons est attaché un petit carré de papier portant l’inscription : cette enfant est baptisée, son père est inconnu, sa mère est morte en couches.

Depuis que le tour d’exposition avait été installé deux ans plus tôt, les abandons n’avaient cessé d’augmenter. Situé sur les hauteurs de la colline de Creac’h-Euzen, au bord de l’Odet et en dehors de l’enceinte de la ville, l’hospice de Quimper n’attirait aucun visiteur de hasard. Et à certaines heures du soir ou même de la nuit, il n’y avait guère d’autre mobile que l’abandon. Même si la lâcheté de l’indigence excusait à peine ce geste contre nature, certains tentaient de le cacher, tandis que d’autres feignaient l’indifférence. L’état dans lequel on découvrait les enfants exposés révélait beaucoup des mains qui les avaient jetés là.

Certains étaient à peine couverts de haillons, n’ayant pour drapeaux{2} qu’une vilaine chemise en lambeaux. D’autres étaient dotés d’un trousseau confortable. La sœur tourière avait pour consigne de rapporter avec le maximum de précision, le mémoire exhaustif des effets fournis : les chemises étaient parfois garnies de mousseline, de dentelles ou de batiste à mouche, les bonnets de tulle, les couronnes de taffetas. Elle détaillait les rubans, broderies, bracelets de perles, boucles d’oreilles d’or qui paraient quelquefois le malheureux. Rares étaient ceux qu’on abandonnait sans coiffe. Malgré toutes ces attentions, le geste serait resté infâme, s’il n’avait été désespéré.

Cherchait-on à excuser les fautes de la mère, qui, après avoir engendré un enfant illégitime, le livrait à peine sorti des couches à la bonne volonté de l’assistance publique ? Cherchait-on, sans se l’avouer, à marquer par autant de signes distinctifs une reconnaissance, une légitimité qui permettrait un jour, au bénéfice d’un retour de fortune, de reconnaître et de reprendre cet héritier dont on avait abandonné le soin à d’autres ? Les sœurs qui se dévouaient ici ne jugeaient pas les mobiles, trop occupées à subvenir aux besoins des uns et des autres. Il y avait ces bouches insatiables à nourrir, ces carcasses fragiles à vêtir. Il fallait leur trouver des nourrices avec le maigre pécule que l’état offrait, il fallait supporter la charge de ceux que les parents nourriciers rendaient aux bons soins de l’hospice, à leur douzième anniversaire. Il y avait les vieillards, les infirmes, sans compter les aliénés de l’asile Saint Athanase. Il fallait assurer le couvert, l’entretien, l’éducation et les soins de tous ces malheureux.

À l’image de leur exemplaire mère supérieure, les religieuses dévouées avaient bien d’autres choses en tête que se plaindre. Là où tout manquait d’un jour à l’autre, elles opposaient leur foi, leur dévouement, leur courage et leur abnégation. Pour ce qui était du jugement et peut-être du pardon, elles s’en remettaient à Dieu, pourvu qu’il eût, lui aussi, la moindre minute en excès. La charité véritable est comme la passion, elle est exclusive : sitôt qu’on s’y laisse prendre, elle exige toutes les énergies disponibles.

Ce soir-là, la sœur tourière était occupée à repriser de vieilles chemises lorsqu’elle entendit sonner la cloche. Elle s’en trouva surprise, ce qui n’était pas son habitude. L’oreille fine et un instinct aiguisé lui permettaient d’habitude d’anticiper une exposition d’enfant. Soit elle entendait le bruissement de celui ou de celle qui s’apprêtait à déposer son fardeau, que ce soit le raclement paresseux des sabots, le pas furtif d’un soulier éculé, le fer d’un cheval ou la roue d’une charrette, soit une sorte de prémonition l’alertait. Il était rare qu’elle se trouvât prise au dépourvu. Grâce à une clairvoyance presque surnaturelle, elle était parfois capable de prévenir ses coreligionnaires plusieurs heures avant l’abandon d’un enfant. Il n’était pas rare en outre qu’elle prévît le sexe avec une certaine justesse. Mais ce soir-là, elle n’avait rien ressenti, ni au souper ni aux vêpres. Elle était restée à son ouvrage, pensant que rien ne viendrait déranger son patient labeur.

La cloche avait pourtant sonné, surprenant en même temps les intuitions de la tourière et une vague torpeur que l’heure tardive poussait patiemment au sommeil. Elle se leva en hâte pour aller vérifier le tour. Depuis le bout du couloir, la religieuse entendit tout de suite les pleurs : ceux très faibles d’un nourrisson. Cette femme, dont le vœu empêchait à jamais toute maternité, reconnut dans son cœur, bien mieux que nulle autre, la souffrance de l’enfant.

Il suffisait de faire pivoter la petite boîte de bois pour récupérer l’enfant abandonné depuis la rue, sans aucun contact humain. Avant de l’avoir tournée, avant même d’avoir déballé le paquet d’infamie encore chaud des mains qui venaient de l’abandonner, la tourière savait. Elle savait que c’était une fille, qu’elle n’avait pas plus de quelques jours de vie, qu’elle était souffrante et que la maladie l’empêchait d’exprimer assez fort la faim qui la tourmentait férocement. La religieuse déballa l’enfant avec précautions, mais avec la hâte qu’imposait l’urgence.

Jeanne-Marie Caeron avait le teint cireux de l’agonie. Sans ses petits cris et les mouvements de ses membres qui auguraient les convulsions, on eût pu la croire morte. Elle ne devait pas avoir plus d’une semaine de vie. Elle était très maigre. Certains signes confirmèrent tout de suite ce que la tourière avait envisagé : la respiration saccadée sous les côtes, le souffle avare, tel celui d’une bête et les mouvements ralentis des membres, alanguis par la faible constitution de la créature. Nul doute que sa survie se jouerait dans les minutes suivantes. Derrière le masque de la maladie, deux yeux du bleu pur de l’innocence guettaient un secours inespéré à la lueur de la lampe à huile.

— Sœur Even ! Sœur Even ! Venez vite !

La sœur tourière courrait déjà pour apporter l’être moribond à la supérieure, ne gaspillant aucune seconde qui eût pu être fatale. Même si l’aumônier disait à chaque fois qu’un enfant mourait, que c’était le Ciel qui avait décidé de son destin, les religieuses n’avaient pas pour habitude d’abandonner aux autres, fussent-ils la plus Haute Autorité, le droit de prononcer le sort des âmes dont on leur confiait l’existence. Après tout, cette poignée de nonnes rendait par son dévouement tout l’amour maternel que des dizaines d’autres femmes n’avaient pas eu les moyens d’offrir, obligées de délaisser la chair de leur chair.

La religieuse arriva au dispensaire, appelant toujours à l’aide, comme si l’enfant qu’elle tenait dans les bras était le sien. Le poids si léger de cette âme en suspend laissait craindre par sa fragilité un sort immédiat et définitif.

Sœur Even de Sainte Anastasie avait pris la direction de l’hospice en 1803 et depuis, elle n’avait jamais cessé d’offrir sa plus grande énergie à l’administration de l’établissement, la santé et le bien-être de ses ouailles. Ce soir-là, elle se trouvait comme souvent à cette heure, attablée aux comptes de la communauté, multipliant les trésors d’imagination pour réduire les dépenses au profit des pensionnaires, tenant à flot ce navire dont la principale menace était la ruine. Lorsqu’elle entendit le raffut de la tourière, bientôt relayée par les autres, elle abandonna ses écrits et courut au dispensaire. C’était la règle, dans l’urgence nocturne, faute de médecin, chaque religieuse disponible devait se rendre là-bas.

Dans la grande pièce qui faisait office d’infirmerie, les secours s’organisaient. Pas moins d’une dizaine de religieuses s’affairaient déjà, projetant leurs ombres pressées sur les murs pâles et irréguliers. Dans les étages, les autres rassuraient les enfants que les cris avaient réveillés. La tourière avait déposé le nourrisson sur une table. Plusieurs visages anxieux se penchaient sur lui, comme les fées d’un conte, prêtes à offrir pour sa survie tous les talents possibles. L’une d’elles avait déjà ouvert la grande armoire où l’on tenait fermées les médecines. Commandées chez Abautret, le réputé pharmacien nantais, elles valaient un trésor.

Les femmes fébriles conjuraient en vain leurs lacunes au-dessus du petit être.

— Elle a froid !

— Elle a faim !

— Elle va entrer en convulsions.

— Il faut la saigner !

— Vous n’y pensez pas ! Dans l’état de faiblesse où elle se trouve.

— Et puis sans médecin, qui pourrait s’y résoudre ?

— Des sangsues !

— Un cataplasme ?

— Regardez, son œil tourne.

Jamais, depuis ses sept jours d’existence, Jeanne-Marie n’avait excité d’un coup autant d’attentions. Lorsque sœur Éven entra, les religieuses s’écartèrent. En matière médicale, comme en tout autre domaine, elles lui reconnaissaient une autorité indiscutable, pour la justesse de son jugement et l’efficacité de ses prescriptions, en particulier dans les situations extrêmes.

— Vivra-t-elle ? lui demanda-t-on avec trop d’empressement.

Sœur Éven se contenta de ne pas répondre et posa ses mains sur le torse de l’enfant. La chemise qui lui servait de drapeau faisait pitié, mais elle n’était pas souillée. La petite poitrine se soulevait avec frénésie, comme si chaque bouffée d’air qu’elle cherchait dût être la dernière. À chaque mouvement, on distinguait sous la peau grise, dans la transparence du décharnement, le cintre nacré des côtes. L’enfant avait fermé les yeux.

— On a envoyé chercher le médecin !

La mesure était louable, mais chacune dans la pièce savait que, sans intervention immédiate, celui-ci arriverait trop tard. Toutes se turent alors, pour laisser à leur aînée, le temps de la décision. Celle-ci dit simplement :

— Dès maintenant, qu’on lui prépare à manger.

L’enfant n’avait pas de fièvre apparemment, mais sa faiblesse ne venait pas seulement de la malnutrition. Son souffle heurté, son teint brouillé, tous ces signes étaient en faveur d’un problème respiratoire. La religieuse laissa longuement ses mains sur la petite poitrine. À travers la peau, elle percevait le ronflement de l’air qui peinait à trouver son chemin dans les poumons encombrés.

— Avons-nous encore des vésicatoires{3} ?

— Non, la dernière dose a été utilisée le mois dernier. On attend encore la commande.

— Du liniment volatil ?{4}

— Pas davantage.

— De la teinture de cantharides ?

— Je cherche.

Plusieurs religieuses se mirent en devoir de fouiller l’armoire à pharmacie avec énergie, dans un cliquetis de flacons, de cassolettes et de bouteilles.

— Hâtez-vous !

Il était insupportable pour chacune d’imaginer qu’une si pauvre âme jouait sa survie sur la justesse d’un diagnostic, sur une simple potion et sur l’efficacité de ladite substance. La supérieure attendait, certaine que chacune faisait de son mieux.

— Je l’ai !

On tendit à sœur Éven un petit flacon de verre bleu. L’étiquette pâle et manuscrite confirmait son contenu. La supérieure avait déjà commencé à se frotter les mains pour les réchauffer.

— Faites couler quelques gouttes sur mes doigts.

Ce qui fut fait. La supérieure les frotta pour les imprégner au-dessus du nouveau-né qui vagissait à peine. Puis, avec une vigueur qu’on eût pu juger excessive, elle massa le thorax de l’enfant. Jeanne-Marie se contenta de grimacer, elle était trop faible pour se plaindre davantage. Bientôt, les doigts de la supérieure se trouvèrent secs.

— Encore quelques gouttes !

On s’exécuta avec toute la diligence et la précision possibles. À force de frotter, la peau de la poitrine de l’enfant était devenue rouge. Dans le silence respectueux, chacune s’interrogeait sur ce signe, ne sachant à quel augure se fier. Ce qu’elles n’avaient pas remarqué dans leur anxiété, c’était les joues du nourrisson qui avaient repris quelques couleurs, de celles qu’on prête aux vivants.

— Encore !

On reversa de la teinture miraculeuse pour une troisième onction. L’enfant, geignant toujours, devint soudain toute bleue, comme si chacune de ses veines allait exploser l’instant d’après, puis elle toussa dans un souffle, évacuant entre ses lèvres un énorme crachat verdâtre. Par réflexe peut-être, elle grimaça en tentant de l’avaler. Mais, une des religieuses essuya adroitement l’expectoration du revers de sa manche. La supérieure leva ses mains au-dessus de l’enfant et attendit. Le nouveau-né semblait renforcé et comme libéré de cette évacuation, son teint avait légèrement rosi. Les bienveillantes religieuses reprirent à leur tour un peu de souffle, retrouvant un espoir qu’elles n’attendaient plus.

— Il faudra lui trouver une décoction pectorale très vite. En attendant qu’on l’emmaillote correctement et qu’on lui donne un peu de lait qu’on aura pris soin de réchauffer.

— Tout de suite !

Tout était déjà prêt. Avec l’agilité de l’habitude, les nonnes emballèrent le nourrisson comme s’il s’agît de l’Enfant Jésus lui-même, non sans avoir au préalable vérifié que son drapeau était sec. Deux religieuses entreprirent ensuite de l’alimenter avec un mélange de lait et de bouillie qu’elles réchauffaient dans leur propre bouche. Le médecin ne tarderait plus. Sœur Éven se détendit enfin, certaine à cet instant qu’il n’y avait rien d’autre à faire pour la sauvegarde de l’enfant. La tourière retourna à son poste et consigna dans le registre l’arrivée de Jeanne-Marie et les conditions de son admission. Alors seulement, les religieuses de l’hospice des enfants trouvés de Quimper acceptèrent de remettre son salut entre les mains du Seigneur. Elles se mirent en prière pour cela.

Le médecin ne vint pas de la nuit. Occupé à d’autres urgences, il n’avait pu distraire son temps et s’éloigner de la ville, fût-ce pour une si jeune et si fragile existence. Le lendemain matin, contre toute attente, l’enfant respirait toujours. Elle accueillit le premier rayon du soleil par un cri furieux, non plus celui de la souffrance, mais celui inflexible de la faim, celui de la vigueur qui appelle à la satiété. Non qu’elle fût complètement remise, elle montrait pourtant une vitalité qu’on n’eût pas espérée la veille. Dès matines, sœur Éven se rendit à son chevet en premier avant d’entamer la tournée des autres pensionnaires. L’enfant, quoique encore d’une physionomie très fragile, semblait avoir profité de la nuit pour assurer ses forces, offrant les espérances d’une rémission. La supérieure lui procura des soins identiques à ceux de la veille.

Force fut de constater que la respiration de l’enfant paraissait moins difficile, plus régulière et les manœuvres renouvelées de massage pectoral ne ramenèrent qu’un petit bouchon muqueux, bien moins dense et moins purulent qu’à son arrivée. Nulle ne manqua alors de louer le Seigneur, au-delà de la reconnaissance quotidienne, pour sa clémence et sa générosité, pour avoir laissé vivre cette âme en peine. Le médecin se présenta enfin en milieu de matinée. Dans l’état où était le nourrisson lorsqu’il arriva à son chevet, et au vu de ses compétences, l’homme de science n’avait plus rien à proposer de mieux que ce qui avait été fait. La suite de la journée confirma le renforcement de la santé de l’enfant et l’adage ancien qui veut que, chez les petits êtres, tout aille très vite, que ce soit vers le mieux ou vers le pire.

— Il faut songer à lui trouver une nourrice.

Même si cet amour maternel stérile s’était exprimé dans la tourmente avec un dévouement aveugle, il n’était pas question de s’attacher plus d’une journée. Les moyens de l’institution ne le permettaient pas. Le calcul avait été fait une fois pour toutes. Il n’y avait pas de place pour tous les enfants trouvés et il était moins onéreux pour les hospitalières de confier le pensionnaire à une nourrice que de s’obstiner à l’entretenir elles-mêmes. À cette époque, le meneur{5} avait toujours une bonne adresse où livrer l’orphelin. Rien que pour sa commission, il en coûtait entre cinq et neuf francs. Pour la nourrice, il fallait débourser en plus : six francs pour un mois d’entretien.

Jeanne-Marie partirait le surlendemain de son arrivée. Comme pour tous les autres, outre les misérables effets avec lesquels elle avait été découverte, on la dota de six chemises, six drapeaux, un gilet, six coiffes, deux bonnets, un maillot, un tapis, une couette, un oreiller et une litière. On prépara le trousseau. Le jour de son départ, l’enfant avait retrouvé toute sa vigueur et le féroce appétit des êtres de cet âge, qui engloutiraient le monde s’ils le pouvaient. Il était plus que temps pour elle de quitter l’hospice. On fit les dernières recommandations usuelles au voiturier avant le départ.

— Et n’oubliez pas. Si l’enfant venait à passer avant ses trois mois, vous devrez nous rapporter son trousseau intégralement.

— Bien ma sœur.

— Que Dieu te garde.

La supérieure traça un bref signe de croix sur le front de l’enfant en guise d’adieu. Puis, la communauté s’en retourna sans chagrin, réservant son affection pour ceux dont elle avait encore la charge et pour ceux à venir.

Le voiturier déposa Jeanne-Marie chez une certaine Virginie Chassain, nourrice à Plogonnec, un petit hameau voisin. Tous n’eurent pas la chance de Jeanne-Marie, car, deux jours après son départ, un nouvel enfant fut exposé au tour dans la nuit du 10 juillet. Ranuir Achille François, Ambroise décéda trois mois plus tard à l’hospice. Il était si chétif et si frêle que la nourrice s’était vue contrainte de le rendre au bout de quelques semaines. Malgré des soins constants et onéreux restés vains, l’enfant n’avait pas survécu.

* * *

Virgine Chassain n’était sans doute pas la meilleure des nourrices, elle n’aurait pas été la pire d’entre elles si sa vocation n’avait été motivée par la pension, même dérisoire, qu’on lui offrait pour cette charge. Dans la nécessité où elle se trouvait, elle avait abandonné son dernier-né pour le reprendre ensuite comme nourrice rémunérée. Cette pratique n’était pas rare et s’avérait parfois nécessaire aux familles les plus démunies pour la survie de la lignée. L’argent qu’on lui versait permettait à peine de nourrir ses propres rejetons, trois enfants chétifs, laids et sales qui n’avaient pour tout point commun que leur mère et la méconnaissance de leurs géniteurs respectifs. Le dernier avait tout juste six mois. Pour épaissir leur soupe, Virginie avait pour habitude de revendre une partie du trousseau des enfants qu’elle acceptait. Ainsi, la vénale matrone prenait un soin tout particulier de ses pensionnaires durant les premiers mois ; pas question de devoir rendre une partie des effets dont ils avaient été dotés et qu’elle avait promptement bradés.

Lorsqu’elle avait accepté de prendre en charge Jeanne-Marie, elle entretenait, outre ses trois enfants, deux autres nourrissons. Mais la physiologie généreuse de la nourrice permettait sans difficulté de satisfaire pleinement ces trois bouches supplémentaires.

Jeanne-Marie était d’une nature docile. Pour tout berceau, elle se contentait d’une caisse en bois au coin de l’âtre, qu’elle partageait avec un vieux chat galeux, pourvu que la dame Chassain lui offrît à toute heure, son sein tiède, toujours rond et plein. L’animal profitait en même temps de la chaleur, de l’odeur rassurante du lait chaud, même s’il s’empêtrait assez souvent dans la vilaine chemise qui tenait lieu de couverture à Jeanne-Marie. La couette donnée à son départ de l’hospice avait été échangée depuis longtemps contre quelques bouteilles de piquette et un morceau de lard, consommés aussitôt.

Il y avait pourtant dans cet équilibre, matière à satisfaire les deux parties, malgré une hygiène douteuse et quelques puces grouillantes qui, par un fait curieux, négligeaient la peau tendre de Jeanne-Marie, lui préférant celle des autres enfants de la maison. Jeanne-Marie compensait cet environnement misérable par une nature vigoureuse. N’avait-elle pas survécu aux premiers jours de sa vie à une attaque pulmonaire que plus d’un n’aurait pas surmontée ? Il y avait dans la destinée de cet être quelque chose d’inflexible qui la retenait toujours à la dernière minute des extrémités de son existence.

Elle n’avait pas quatre mois lorsqu’un feu de cheminée se déclara chez la dame Chassain. La femme était partie glaner des châtaignes avec ceux de ces enfants en âge de la seconder. Le feu avait pris par inadvertance ou par négligence peut-être : une escarbille rougeoyante avait communiqué sa vitalité destructrice au paillage fatigué d’une chaise à proximité. Les hommes étaient aux champs, leur femme avec eux, si bien que nul voisin n’avait donné l’alarme. Lorsque la nourrice arriva en vue de sa maison, elle eut beau pousser les hauts cris, jeter ses sabots pour courir plus vite, elle ne put pas sauver grand-chose de sa salle. Les murs et le toit seuls avaient résisté. Quelques seaux du puits eurent finalement raison de l’incendie qui n’avait pas atteint la charpente. Une épaisse fumée avait pourtant noirci les murs.

Une fois le feu stoppé, dans le silence éteint du désastre, Virgine Chassain entendit un cri. Elle reconnut tout de suite celui de la petite Jeanne-Marie. Les autres enfants avaient péri, intoxiqués par les fumées. Mais, par on ne sut quel hasard, ni par quelle force de la destinée, la caisse où se trouvait la miraculée s’était retournée, préservant l’enfant des flammes et des vapeurs toxiques. Après coup, on imagina que le chat en voulant fuir le drame, avait fait basculer le berceau de fortune, protégeant ainsi malgré lui celle qui l’occupait. Pas même les linges qui enveloppaient l’enfant avaient roussi, pas même toussa-t-elle quelques fois après les événements.

La nourrice s’émut davantage de la perte financière des deux nourrissons que du décès de son propre rejeton. L’époque était si difficile, que personne ne fît une affaire de cette histoire. On délivra le permis d’inhumer sans problème, l’hospice paya même la messe et les frais de funérailles. Le samedi d’octobre où Virginie Chassain monta à Quimper pour percevoir sa pension trimestrielle, elle n’en fit pas mention. Dans toute sa sincérité, sans doute avait-elle oublié cet épisode que d’autres préoccupations avaient distrait entre-temps.

Jeanne-Marie Caeron grandit dans cette famille, acceptant le pli d’un foyer qui lui avait offert ce qu’elle pouvait espérer de mieux au vu de son périlleux départ dans la vie. Elle ne se souciait pas d’une idée de bonheur autre, prenant vite sa part dans les tâches domestiques, les glanages furtifs et les chapardages obligés, les tournées de mendicité dans les fermes voisines. La mère Chassain lui avait confectionné une besace, ni trop longue pour ne pas entraver la marche, ni trop courte sans quoi elle n’aurait pas tenu sur les épaules de la petite. Comme si elle avait voulu faire de la fillette une mendiante professionnelle, la nourrice lui avait expliqué qu’il s’agissait là du plus digne et du plus noble état du monde, puisque Dieu l’avait pratiqué lui-même, comme beaucoup de saints illustres après lui.

Comme elle était particulièrement maigre et qu’elle avait appris à garder un air triste et maladif, l’enfant suscitait la pitié sans difficulté et avait vite fait de remplir son sac de farine d’avoine ou de blé noir. Dans certaines fermes, on la faisait asseoir à table et on lui servait parfois du lard, parfois un bol de boued mitonet{6}. La tournée était longue, mais comme Jeanne-Marie ramenait toujours une besace bien garnie, elle n’avait jamais eu à se soucier de l’accueil qu’on lui faisait lorsqu’elle rentrait.

La survie était à ce prix, il n’y avait rien à y redire. Cela ne valait guère comme vie, pourtant beaucoup s’en seraient contentés. Il en va de certaines natures qui s’accommodent du peu que l’existence leur laisse, profitant de ce terreau modeste pour s’épanouir malgré tout. La beauté et la force naissent souvent des parcelles les plus arides, au prix de la moindre goutte d’eau. L’histoire ne rapporta pas grand-chose de l’enfance de cette enfant trouvée. Lorsqu’elle fut mise en apprentissage, nul et pas même elle, n’aurait été en mesure de se souvenir de sa première paire de sabots.

À l’âge de douze ans, âge où leur entretien ne pouvait plus être assuré par l’hospice ni par la nourrice, il fallait trouver un nouveau foyer à ces enfants du malheur. Alors qu’ils le faisaient déjà depuis longtemps, ils étaient considérés par la société en devoir de gagner leur pitance. Les plus chanceux se plaçaient définitivement, les autres avaient au moins l’opportunité d’apprendre un métier avant de pousser leur infortune plus loin. Pour les garçons, le choix ne manquait guère. Il y avait la mer d’abord, aussi immense que les possibilités qu’elle offrait dans ses métiers, tous plus dangereux les uns que les autres, mais avec leur promesse d’aventure pour les cœurs audacieux. Pour les filles, le choix était plus restreint. L’océan ne leur offrait que le tri des sardines dans les conserveries, le remaillage des filets à la limite.

Un premier placement se proposa pour Jeanne-Marie comme fille à tout faire dans une ferme près de Briec. L’enfant était robuste pour son âge, élevée à la dure par Virgine Chassain, elle n’eut aucune peine à trouver sa place chez un couple de vieux paysans. Ils n’étaient pas très exigeants et exprimèrent envers cette enfant serviable et courageuse, un début d’affection, maladroite et rustre. C’était la première fois que Jeanne-Marie se trouvait confrontée à ce registre de sentiments si nouveaux qu’elle ne les comprit que dans la tristesse de découvrir les deux vieux morts dans leur lit un frais matin. Une fièvre les avait attrapés par surprise quelques jours plus tôt, éreintant les vieilles poitrines jusqu’à leur dernier souffle. Dans cette émotion nouvelle, Jeanne-Marie avait senti pour la première fois que la vie n’était pas faite que des nécessités essentielles : boire, manger, dormir.

Dans ce registre inédit, son chagrin fut moins grand pour la perte des deux vieux que pour celle de sa place. Elle retourna quelque temps à l’hospice, rendant aux religieuses tous les services possibles pour mériter son pain et son toit. Une fille de son âge n’était pas aisée à placer. Il n’était pas question dans tous les cas de refuser la moindre proposition. Les sœurs l’avaient bien mise en garde : ce que pouvaient devenir les filles sans ressource comme elle, pour peu qu’elles ne fussent pas trop laides, les prisons en étaient pleines, et l’enfer tout autant. Il fallut attendre de longs mois avant de lui trouver un nouvel apprentissage. Ce fut un hôtelier de la place Saint-Corentin qui se présenta un matin et l’emporta avec lui aussi facilement qu’on enlève un bestiau à la foire. À ceci près, qu’elle ne lui avait rien coûté.

En ayant commencé sous des auspices compliqués, le destin de Jeanne-Marie Caeron s’était inscrit dans une lignée tumultueuse, mais semblait-il inébranlable. Sa nature et sa détermination étaient aussi vigoureuses que son cœur était pur. En n’attendant rien de la vie, elle l’ouvrait, mieux que quiconque, à toutes ses opportunités.

IILe mal de terre

À chaque retour, c’était la même chanson. Dès qu’il posait le pied sur la terre, son pas n’était plus si ferme, sa démarche n’était plus si sûre. Le maître de manœuvre Catel était né marin. Son pied était habitué au roulis, sa jambe au tangage. Sur la grande bleue, il était chez lui. Les embruns étaient sa respiration, l’eau salée était son sang, les tempêtes, ses berceuses. Dès qu’il descendait sur le quai, à chaque escale, à chaque retour de campagne, c’était comme un renoncement, un voyage contre nature, une parenthèse forcée. Il s’oubliait alors, jusqu’au départ suivant, respirant l’air sec de la terre et ne mangeant que par nécessité, dans l’attente de la prochaine traversée. Il ne s’éloignait jamais de plus de quelques lieues du littoral, pour ne pas perdre de vue l’horizon toujours bleu : c’était son oxygène.

À chaque débarquement, c’était les mêmes plaisanteries de ses camarades. Il titubait les premiers instants sur le quai, indécis dans l’équilibre qu’il peinait à retrouver, tant sa nature profonde se trouvait contrariée. L’appui de la terre ferme était comme un vertige. Le contact inerte du sol ne lui valait rien. Il devait à chaque fois se réhabituer, comme un nouveau-né, s’appuyant dès qu’il le pouvait pour ne pas tomber, s’accrochant au passage à des obstacles que les autres évitaient naturellement, tel un ivrogne en manque de sa chopine, cinglant tant bien que mal vers la taverne la plus proche. Et c’était moins dans l’alcool que dans l’assise enfumée, qu’il retrouvait un court instant une stabilité, regardant dans la salle les murs qui tanguaient encore. Il lui fallait bien une journée ou deux pour s’approprier de nouveau ce milieu étranger, poisson tiré de l’eau par les nécessités de l’existence, respirant à petites goulées un air trop aride, où manquaient le sel et la gifle des vagues, de peur de s’y noyer.

On a le pied marin ou on ne l’a pas ! Lui c’était le corps tout entier. Pas comme ces écraseurs de crabes{7}, timides amateurs. Il avait ses habitudes, se connaissait par cœur. Et s’il descendait à contrecœur des pontons chavirés de la Royale, c’était toujours dans la perspective d’y revenir bien vite. Il ne se plaignait pas, ne rechignait jamais à la besogne, prenait son quart sans gronder et supportait parfois celui de ses camarades lorsque le service l’exigeait. Il n’y avait pour lui rien d’exemplaire dans cette vie, ni plus rude qu’une autre, ni plus ennuyeuse. Rien d’héroïque non plus dans cette situation pourtant indispensable. Sans la mer, il se trouvait malade. Il le savait, en prenait son parti, comme d’autres vomissaient tout leur saoul dès qu’ils s’embarquaient dans la moindre barcasse.

Et c’était une nausée qu’il connaissait bien qui le saisit lorsque le marin Catel débarqua de la corvette Eglée sur le quai de la Fosse à Nantes, le matin du 9 mai 1832. Sans attendre le temps de s’accoutumer, il attrapa le premier courrier pour Quimper, grimpa à côté du conducteur, car il n’y avait plus de place pour lui dans l’habitacle, à moins que ce fût par mesure d’économie. Pourquoi payer plus cher pour le même trajet ? Le seul confort qui aurait mérité une dépense supplémentaire aurait été celui d’un navire. Deux heures après midi, le marin passa la porte de Sauvetout en direction de Vannes.

***

Juché à l’avant dans l’équilibre instable d’essieux mal amortis, Catel savait qu’il retrouverait l’écho des mouvements imprévisibles que suggèrent les vagues. Souvent, il y trouvait la transition bénéfique avant de se poser définitivement sur le sol. C’était une étape qui lui permettait d’amortir l’arrivée de ce qu’il appelait avec malice : son « mal de terre ». Dès qu’il était sorti de la ville, passé les pavés, l’attelage avait commencé à brinquebaler sans retenue. Le cocher se mit à rire. Il ne connaissait pas le gaillard taiseux assis à côté de lui. Mais, à son baluchon, à ses vêtements qui sentaient le poisson et à son visage brûlé de soleil et de sel, il n’avait nul doute sur les origines de celui-là. Pour sûr, il était de ces braves ou de ces inconscients qui choisissent, par bravade ou par nécessité, le chemin des océans. Il savait que ceux-là ne craignent ni Dieu ni la tempête, et c’est pour cela qu’il l’avait accepté avec lui, au banc le plus mouvementé de la voiture. Ceux qui, par malheur, s’y étaient essayé sans expérience ne passaient pas dix lieues avant de vider leur estomac dans la première ornière.

La route était longue et le cocher n’avait pas l’intention de supporter longtemps le silence de son voisin. Il y avait tout de même un prix à payer pour cette place, c’était celui de l’intimité.

— Je m’appelle Daniel.

— Catel. répondit le marin avec un sourire serré.

Il avait espéré qu’au départ de la diligence, le mal de terre se serait apaisé. Mais, il n’avait pas retrouvé les effets bénéfiques des soubresauts de la voiture. Au contraire, il avait senti les vertiges s’accentuer et la nausée, imperceptible d’abord, s’affirmer au fond de ses tripes. Lui qui avait affronté les pires tempêtes, avait passé le Horn sans sourciller, avait dansé avec les quarantièmes{8}, il ne se reconnaissait pas. Comme il mettait toute sa concentration à conserver la maîtrise de son organisme, il ne pouvait se permettre d’engager une conversation, même badine avec le conducteur. L’amertume acide de son estomac commençait déjà à chatouiller sa gorge. Il n’avait pas coutume de perdre ainsi ses moyens et s’en trouvait dépassé. Mais le cocher ne comptait pas en rester là. Il insista.

— Dis donc, t’es guère causant pour un marin. T’es Français au moins ?

— Oui. T’inquiète pas pour ça.

— Tu viens d’où ? Tu n’es pas sur ces navires qui font la traite au moins ?

— Non.

— Ben alors, d’où tu viens ?

Catel repensa fugitivement à ces rives blanchies de soleil, à ce pays barbare et bruyant, à ces femmes dont la peau est de soie et le parfum d’épice. Il songea à ce monde étrange et fascinant, avec déjà une certaine langueur. Et il eut soudain l’intuition qu’il ne reverrait jamais les côtes africaines.

— Alger, par Toulon.

— Tiens ! Les barbares. C’est la nostalgie qui te rend taiseux comme ça ?

— Peut-être.

C’était deux mots de trop. Catel eut un haut-le-cœur terrible. L’acide remonta dans sa bouche. Il y eut un cahot sur la route. Il réussit pourtant à ravaler le flot de salive infecte, ce qui l’empêcha de parler tout de suite. Le cocher avait tourné la tête un instant. Il regarda le marin avec surprise.

— T’as pas l’air bien mon gars. D’habitude c’est pas mon banc qui fait peur à des types comme toi. T’es tout blanc !

Tout blanc ou d’une autre teinte, ça ne faisait guère de différence. Le marin se sentait plus mal qu’il n’avait jamais été dans son souvenir. Son ventre brûlait. Il n’osait plus ouvrir la bouche. Il encaissait chaque écart de la voiture avec douleur. Il sentit bientôt la chaleur envahir son visage. Son bas ventre brassait ses intestins comme une lessiveuse.

— Faut qu’on s’arrête ! réussit-il à cracher sans desserrer les lèvres.

— Quoi ?

— Faut qu’on s’arrête ! Je vais pas tenir.

— Ça, pas question ! Fais comme tu veux. Mais on ne sera pas au prochain relais avant trois heures. J’ai un horaire à tenir, moi.

Catel ne répondit rien, imaginant avec horreur la suite du calvaire. Le conducteur, pourtant compréhensif, lui proposa :

— T’as qu’à boire un coup. Il y a une bouteille sous le banc. Ça va te remettre.

— Merci.

Catel ne savait pas ce que valait une telle idée. La simple pensée d’ajouter le moindre poids à son estomac l’inquiétait. Ce n’était pourtant pas le genre d’homme à s’effrayer pour rien. Il fixa un arbre, tout au bout de la route, sur la ligne pâle de l’horizon et s’imagina que, s’il était capable de tenir jusqu’à ce que la voiture l’atteigne, il pourrait résister jusqu’au relais. Après tout, trois heures, ce n’était pas grand-chose, quand on avait comme lui attendu des journées entières, sur le pont d’un navire en panne{9}. La nausée allait et revenait, comme le ressac, un peu plus acide, un peu plus insistante à chaque fois. Le cocher persista :

— Prends une gorgée. Tu verras, ça ne peut pas te faire de mal.

Le brave homme passa la main sous le banc en se penchant un peu. Il la ressortit triomphant avec une bouteille de verre opaque qu’il tendit au marin.

— Tiens !

L’invitation tenait lieu d’ordre. Le malheureux Catel n’avait pas de meilleure idée, mais ne pouvait se résoudre à prendre un tel risque. Il regardait toujours l’arbre au bout de la route, le trouvant encore loin, doutant qu’il puisse l’atteindre sans un nouveau renvoi qui serait fatal. Il garda la bouteille à la main, serrant les dents, surveillant l’arbre comme le naufragé, la planche de son salut. Sa détermination était telle qu’il résista tout de même. L’arbre passé, comme le navire au creux de la vague, le marin sentit une accalmie imprévue.

— Eh ben ? Tu bois pas ?

— Si, si.

Catel ôta le bouchon, essuya le goulot de la bouteille avec la manche de sa veste et avala une gorgée en fermant les yeux. C’était un ratafia au parfum de gingembre et d’orange, pas désagréable en bouche, mais beaucoup plus alcoolisé que ceux qu’il avait déjà goûtés. Il sentit la boisson dessiner dans son ventre, les contours à cran de ses boyaux. Son esprit, distrait un instant par ces sensations nouvelles, oublia le mal. Son corps accaparait cette médecine imprévue qu’on lui envoyait. En essayant de s’en accommoder, l’organisme relâcha son emprise sur le malheureux, lui laissant croire à une amélioration. Catel essuya de nouveau le goulot avant de reboucher la bouteille et de la replacer sous le banc.

— Merci.

— Tu vas voir, il est un peu dur aux tripes, mais il n’y a pas mieux pour requinquer son homme.

— Tant mieux.

Et Catel crut bien à cet instant que le remède improvisé avait touché au cœur de son malaise. Son estomac brûlait, mais il ne tanguait plus. Cette brûlure-là, Catel la connaissait, elle était de celles qui précèdent l’ivresse. Il avait appris à la maîtriser. Dans un village où la diligence passait, ils entendirent sonner quatre heures. Le soleil de printemps s’obstinait sur leur crâne. Les deux hommes ajustèrent leur chapeau et partagèrent une nouvelle gorgée à même le goulot. Catel se détendait un peu. Daniel parlait, comme il en avait l’habitude, juste soucieux d’être écouté. La voiture allait bon train. Au premier relais, le marin hésita à aller se soulager, pensant qu’il était devenu inutile de s’inquiéter. Il avait déjà oublié le mal qui l’avait embarrassé quelques heures plus tôt. Il sentait, au creux de son ventre, un nœud un peu dur, qu’il était certain de pouvoir maîtriser.

Les chevaux changés, l’équipage repartit sans tarder. Mais ce nouveau démarrage, par un reflet pervers, projeta de nouveau le marin dans cette transe digestive, où l’on n’est jamais certain de ce qui va arriver. Il n’eut pas cette fois le temps de se retenir, juste celui de se pencher vers la route pour vomir. Daniel, qui se trouvait en plein commentaire météorologique, se tut d’un coup, observant les hoquets de son voisin, incliné au-dessus du vide. Il ralentit un peu l’allure des chevaux pour rendre l’expulsion moins inconfortable. L’épreuve dura un temps qu’il jugea bien long. Le marin toussait, n’en finissait pas de se vider, de cracher, ne retenant plus ni dignité ni spasmes, cherchant juste à se libérer. Le cocher avait besoin de dire quelque chose, mais ne trouvant pas mieux, se contenta d’un :

— Tu fais un fameux marin toi !

L’ironie n’était pas si méchante dans sa bouche, mais Catel ne l’entendit pas. Il se dit naïvement qu’il y avait au moins ceci de bien dans son mal : il se trouverait enfin soulagé. Il avait probablement mangé quelque chose qu’il n’aurait pas dû. C’était là son seul tort. Après avoir rendu à la terre l’objet de son supplice, nul doute que la guérison viendrait. Il se releva enfin, une écume épaisse aux lèvres, l’amertume à la bouche. Il s’essuya rapidement, cracha une dernière fois dans le fossé, s’essuya de nouveau avant de fixer le bout de la route qui disparaissait dans un bois. L’effort qui avait tordu son estomac se dissipait. Le marin resta silencieux quelques instants, interrogeant son corps.

Il écouta les signes, essuya la sueur qui barrait son front et se mit à trembler. Ce n’était pas de froid, c’était irrépressible. Il pensa à la peur, sentiment qu’il craignait fortement pour l’avoir peu connu jusqu’alors. Car ce qui venait de se passer ne ressemblait à rien de ce qu’il avait expérimenté jusque-là. Il avait l’habitude de maîtriser son organisme. Les pulsions bestiales qui venaient de le submerger l’avaient pris par surprise. C’était impensable. Et comme tout esprit fruste devant ce qu’il ne connaît pas, Catel sentit l’effroi dans le lit du frisson.

Dérouté par la situation, le conducteur avait gardé le silence. Des malades, il en avait conduits un paquet depuis qu’il faisait ce trajet, mais des comme lui, jamais ! Et un marin encore ! Pour sûr, il y avait là quelque œuvre funeste. Comme on passait devant un calvaire dont l’ombre barrait la route, Daniel se signa. Puis, dans le geste suivant, il chercha la bouteille et but une nouvelle gorgée, avec la même dévotion que si ç’avait été de l’eau bénite. Les deux hommes restèrent silencieux jusqu’au relais où l’on s’arrêta pour la nuit. Un des voyageurs se plaignit d’une souillure douteuse sur une fenêtre de l’habitacle. Daniel répondit avec détachement :

— Saleté de goéland !

Et il nettoya la vitre sans sourciller. Catel préféra dormir dans la remise avec les chevaux, affirmant que cela ne le dérangeait pas. Il voulait surtout rester libre de ses mouvements si par malheur dans la soirée, la nausée devait revenir. Après ses vomissements, il s’était senti soulagé. Mais son esprit restait sur le qui-vive. Parce qu’il n’était pas tranquille, il mangea peu, dormit encore moins, tenant toute son attention pour ce quart de veille comme un garde-malade. Il vomit une fois encore, au beau milieu de la nuit. Mais comme les spasmes se montrèrent moins violents et qu’ils le soulagèrent, il mit ce nouvel accès sur le compte de l’inquiétude et finit par se rendormir, juste avant le chant du coq, à peine avant le départ.

Il restait une bonne journée de route pour arriver à Quimper. Catel grimpa sur le banc du conducteur et attendit que celui-ci ait terminé les préparatifs et le rejoigne. Au premier coup de fouet, l’attelage se remit à onduler furieusement. Daniel demanda :

— C’était comment ta nuit ?

— Pas pire.

— Toujours malade ?

— Le plancher des vaches ne me réussit jamais après plusieurs semaines de mer. C’est à chaque fois pareil.

— Fallait rester à bord.

— J’avais pas le choix. J’ai des affaires à Quimper.

— Alors !

Comme la veille, un silence suspect s’installa entre les deux hommes. Le marin ne se sentait pas au mieux, il accusa la fatigue. Le conducteur, ayant remarqué que son compagnon n’avait pas meilleur aspect que la veille, commençait à s’inquiéter.

— Tu restes longtemps à Quimper ?

— Ça dépendra.

Le marin profita des efforts manifestes que Daniel faisait pour le distraire, pour lui parler de ses voyages passés pour ne pas avoir à s’étendre sur celui à venir. Même s’il ressentait toujours des élans troubles au creux de son ventre, ce n’était rien en comparaison de la veille. Il regretta d’ailleurs de ne pas avoir pris un déjeuner plus copieux le matin. Sans doute, son estomac vide, qui voulait reprendre de l’assurance, lui reprochait-il maintenant son abstinence. Catel cherchait des arguments pour se rassurer, sans y arriver parfaitement. Il y avait toujours un doute à chaque écart des roues dans l’ornière. Perchés sur leur banc, au plus haut de la voiture, les deux hommes encaissaient les à-coups, autant malmenés que dans une barque abandonnée aux quatre vents.

À la halte du déjeuner, Catel s’isola, s’allongea sous un arbre et huma l’air apaisé de la campagne, délaissant ses compagnons de route à la grande tablée dans la pénombre de l’auberge. Quelques oiseaux marins piaillèrent au-dessus de sa tête avec reproche. Un marin aussi loin de sa mer, fallait pas s’étonner qu’il se trouvât si mal.

Il réprima quelques haut-le-cœur, n’osant pas fermer les yeux. Chaque fois qu’il essayait, les vertiges revenaient, l’angoisse de l’impuissance déclenchait de nouveaux frissons, la sueur coulait aussitôt, prémonitoire du malaise. Pendant le trajet du matin, il avait demandé à Daniel une goutte de sa mixture. Il pensait encore que c’était ce breuvage qui l’avait sauvé. Le conducteur lui avait répondu qu’il avait fini sa bouteille. Il ne restait plus rien. Catel ne s’en était pas formalisé, regrettant tout de même son réconfort.

L’après-midi parut interminable. Les nausées étaient revenues, timidement d’abord, puis avec une netteté qui ne laissait pas de doute. Son estomac était presque vide et le marin se contenta de cracher quelques filets de bile verte, comme aurait pu le faire un chiqueur.

— Faudra peut-être que t’ailles voir un docteur à l’arrivée si ça passe pas.

— J’ai dû manger une cochonnerie, ça va pas chercher plus loin.

— Quand même… Et puis, qu’est-ce que tu crois qu’ils y connaissent les docteurs ? À part les chirurgiens de bord, pas grand-chose. Et comme tu l’imagines, les chirurgiens de bord, c’est pas ce qu’il y a de plus facile à trouver à terre.

— Comme un marin loin de son bateau.

Catel ne pensait pas plus loin aux raisons de son mal-être. Il prendrait le repos qu’il faudrait à Quimper, il retrouverait un embarquement dès que possible et tout rentrerait dans l’ordre. Il n’avait qu’à être patient. Il avait soif, il aurait tout donné pour une simple gorgée d’eau fraîche. Il dut attendre la halte du soir pour s’abreuver, comme une bête à même le seau du puits. Il lui fallut plusieurs minutes pour atteindre la satiété. Lorsque ce fut fait, il dut courir derrière la grange du relais pour vider ses boyaux du trop-plein de liquide. Pas étonnant se dit-il, à boirecomme un templier.

Il restait encore six heures pour arriver à destination, ce furent peut-être les pires de sa vie. Son estomac se tordait chaque minute, sans prétexte des irrégularités de la route, par surprise, d’un coup, comme si des mains glacées le broyaient soudain de l’intérieur avant de relâcher l’étreinte. Le fiel furieux remontait dans la gorge, piquait la langue, sortant parfois par le nez lorsque le malheureux somnolent se laissait surprendre. Un coup de vent porta même quelques éclaboussures nauséabondes sur son voisin. Daniel, qui avait décidé de prendre son compagnon en pitié, n’osait pas lui en vouloir. Après tout, s’il était malade, le malheureux n’y était pour rien. Inutile d’ajouter des reproches à la souffrance. Dans l’obscurité, Catel s’excusa de sa mauvaise compagnie.

— Désolé. Ne va pas croire que je rapporte quelque maladie d’Afrique.

— Je n’ai jamais dit ça, ni d’Afrique, ni de plus loin.

— Tu l’as peut-être pensé. Mais, ne t’inquiète pas.

Après cette remarque, ils méditèrent de longues minutes, chacun de leur côté. Beaucoup de rumeurs circulaient alors sur cette épidémie venue d’Orient, une maladie qui se répandait comme la poudre et foudroyait des villes entières. Ni l’un ni l’autre n’ignorait ce qui se passait à Paris depuis le mois d’avril. Le nom n’avait pas été prononcé, mais ils y pensèrent d’un coup tous les deux avec une angoisse complice.

Les derniers kilomètres parurent interminables. Catel avait pris son baluchon et le pressait contre son ventre. Il limitait ainsi les impressions de torsion en contenant son abdomen. Mais dès qu’il se relâchait un peu, la douleur revenait toujours plus forte, en marée inexorable. Pour ce qui était de ses boyaux, cela n’allait guère mieux. Le marin dut user de toutes ses forces et de sa concentration pour ne pas se répandre sur son banc, tel un nourrisson. Et il y avait toujours cette soif terrible qui le poursuivait comme un châtiment. Au cours de ses voyages, il avait parfois subi ce genre d’intoxication, mais d’une intensité pareille : jamais. Il avait cru que la diète lui serait bénéfique. À l’heure où ils arrivèrent dans la ville, il n’espérait plus qu’une chose, pouvoir s’isoler et se vider en paix, finir d’expulser tous ses miasmes. Une fois libéré du levain de la maladie, il pourrait se remettre tranquillement.

La diligence s’arrêta à deux heures du matin devant Le Lion d’Or. L’agonie depuis Nantes avait duré trente-six heures. On déchargea les bagages, les voyageurs se dispersèrent. Catel remercia rapidement Daniel, se hâta de louer une chambre et s’enferma avec une cruche d’eau fraîche et son vase de nuit.

* * *

La nuit ne fut pas meilleure que la précédente. Toute la retenue, toute la concentration du malade exercées au cours de son périple, se dispersèrent bruyamment dans la chambre, avec une violence doublée. Sa soif fut insatiable, ses vomissements interminables, sa diarrhée exténuante. Il ouvrit la fenêtre pour renouveler un air bientôt irrespirable. Enfin seul, il put laisser faire la nature, attendant inquiet que la purge finisse. Car il ne doutait pas que le mal allait se tarir et que le prochain jour le trouverait épuisé, mais guéri. Il dut quitter plusieurs fois sa chambre, pour aller vider son vase sur le tas de fumier derrière l’auberge. Il le fit, courant presque, craignant à chaque occasion de se faire surprendre, réveillant à chaque passage certains de ses voisins. Mais bientôt la fatigue finit de le submerger. La soif restait indomptable.

S’il avait bu de toute la nuit l’équivalent de plusieurs seaux, il avait perdu par ses vomissements et ses coliques un volume au moins équivalent, probablement plus conséquent. Pourtant, aucune amélioration ne voulait se confirmer, chaque accalmie était plus courte, chaque nouvel assaut se révélait plus terrible. Alors que le jour commençait à se décider, Catel se demanda quel serait le moment où il devrait appeler de l’aide. Lorsque la force lui manqua et qu’il crut défaillir en grimpant pour la cinquième fois l’escalier jusqu’à sa chambre, il comprit que les choses ne reprendraient pas un cours normal d’elles-mêmes. Il retourna pourtant s’enfermer dans sa sous-pente.

Trente minutes après huit heures, l’aubergiste inquiet frappa à sa porte.

— Tout va bien, Monsieur Catel ?

Catel ne répondit pas et préféra se lever. Pris aussitôt de vertiges et de faiblesse, il dut s’appuyer au dossier d’une chaise pour atteindre la porte sans tomber de toute sa masse. Derrière le battant, le patron du Lion d’or se tenait sur le seuil avec son épouse. À voir leur visage épouvanté en découvrant sa mine, le marin n’eut pas besoin de répondre. Il avait le teint mâché des mourants, ses orbites creusées sous les cernes, les yeux ternes, le front suant, les lèvres bleues des noyés, la peau des joues toute marbrée. Nul besoin d’être docteur pour comprendre qu’il fallait en trouver un au plus vite pour le secourir. Au-delà, l’odeur putride refluait de la chambre, portée par une brise matinale qui dispersait les humeurs sans les atténuer. La femme eut un haut-le-cœur, l’homme porta la main à sa bouche et recula d’un pas.

— Allez vous allonger, nous allons quérir quelqu’un.

Il donna l’ordre à sa femme :

— Va chercher le docteur Follet ! Et ne traîne pas en route !

C’était jour de marché… La femme dévala les escaliers sans attendre, l’aubergiste prit Catel par la main et le raccompagna jusqu’à son lit, constatant d’un air terrifié le pandémonium de la chambre.

À neuf heures, le docteur Follet arriva. Devant l’urgence et la gravité présumée, il avait amené avec lui le docteur Kerralain. Ils allèrent tout de suite interroger le malade avec empressement. Leurs quatre mains ensemble palpèrent, pressèrent, accentuant les souffrances. L’un d’eux ausculta la poitrine du marin avec un petit cône de bois clair.

À dix heures, on vit arriver le docteur Bonnemaison, attiré par les rumeurs. Il vint adjoindre son expertise aux autres, reprenant interrogatoire et examen entre une crise de vomissements et une diarrhée. Chacun avait tiré son mouchoir pour se protéger des pestilences qui infectaient la petite pièce. Nul pourtant n’osait se prononcer.

À dix heures et quart, on entendit un raffut pas possible dans l’escalier. Le maire Elouryu et son adjoint Alavoine se présentèrent. C’était bien là le signe ultime de la gravité, au-delà des symptômes et de la rapidité de l’évolution du mal. Catel les entendait marmonner entre eux, n’osant parler trop fort de peur d’inquiéter à tort les oreilles indiscrètes qui traînaient dans les escaliers. La porte de la chambre était restée ouverte, signe encore plus évident que cette affaire était devenue d’ordre public. Certains parlaient de sangsues, d’autres de purges, d’autres de chlore, d’autres de saignée. Catel aurait-il eu quelque culture dramatique qu’il se serait cru chez Molière !

À dix heures trente, le docteur Le Jumeau de Kergaradec entra. C’était le président de la commission médicale de la ville. Dans cette circonstance, il était de facto l’homme le plus influent de l’assistance. Il fit un pas dans la pièce et, sans entrer davantage, ordonna sans hésiter :

— Faites-le porter à l’hospice.

Nul n’osa contester sa décision. On appela deux hommes de peine qui traînaient par là et l’on fit comme le médecin avait demandé.

IIIUne peur bleue

Le 18 et le 19 avril de cette même année 1832, dans une capitale en plein désastre, l’illustre professeur Broussais avait donné dans un amphithéâtre du Val de Grâce une leçon toute particulière. Là, devant un public reconquis par l’urgence, après avoir rappelé le peu qu’on savait du fléau, il avait défendu son système et exposé les moyens de combattre la maladie.

En quelques semaines, comme une marmite trop pleine et prête à déborder, Paris avait explosé ; étonnante poudrière, soumise aux prémices de la maladie. Si les premiers cas officiels avaient été déclarés au mois de mars, certains spécialistes avaient affirmé que l’origine du mal remontait à plusieurs semaines déjà. On avait caché au peuple le danger qui couvait. Il n’avait pas fallu davantage pour attiser un feu qui ne demandait qu’à s’embraser dans les tensions sociales et politiques. La gazette médicale l’avait confirmé, depuis trois mois déjà, on savait !

Le 26 mars, quatre Parisiens sont atteints : Monsieur Cartier, cuisinier du maréchal Lobau, rue Mazarine, une fillette de dix ans, rue du Haut-Moulin dans la Cité, une vendeuse ambulante du quartier Saint-Paul, un marchand d’œufs de la rue de la Mortellerie, près de l’Hôtel-de-Ville. D’où le mal est-il venu ? D’Angleterre ? Par Calais ? De Bar-le-Duc où l’on soigne de mystérieux malades depuis février ? Ou peut-être d’Afrique du Nord ? On en connaît pourtant la source sournoise : le berceau de l’Inde.

Le lendemain de ce jour historique, six nouveaux cas, vingt-deux le surlendemain. Le 31 mars, ils sont déjà trois cents. Beaucoup meurent en quelques heures, foudroyés, vidés, défigurés. Les autopsies s’enchaînent. Elles confirment aussitôt les pires pronostics. Seulement deux cents lits sont réservés dans les hôpitaux parisiens. La panique n’est pas loin.

Déjà, la rumeur vient doubler les effets néfastes du fléau. Seules les classes populaires sont touchées. Que les bourgeois se rassurent ! L’injustice vient plomber doublement la misère d’une couche de deuil et de honte. Car on parle d’hygiène et d’assainissement, pointant du doigt les secteurs insalubres de la Cité et du quartier Notre-Dame. La presse, sous le prétexte d’informer, désigne les fautifs de son encre infamante. Le journal des débats aligne sur trois colonnes la liste effrayante des premières victimes par arrondissement, laissant toute liberté à l’interprétation de chacun.

Depuis le commencement officiel de la maladie, soit depuis six jours : deux cent quatre-vingt-un malades, cent morts, soixante-six hommes, trente-trois femmes et un enfant. Près du tiers des victimes résident dans le neuvième arrondissement : Arsenal-Hôtel-de-Ville-Cité-Île Saint-Louis… Comme dans une mauvaise prophétie, le bilan s’alourdit et s’accélère. Dans la journée du 2 avril, cent décès, le 3, deux cents, le 5 : trois cents.

Le 6 avril, Casimir Périer, accompagne le duc d’Orléans en visite aux premiers malades hospitalisés à l’Hôtel-Dieu. Saisi d’un pressentiment avant de pénétrer dans la salle, le Président du Conseil dit au monarque :

— Monseigneur, n’entrons pas ici.

Et le duc d’Orléans de répondre :

— Monsieur, le vin est tiré, il faut le boire.

Le lendemain, Casimir Périer ressent les premiers effets de la maladie.

Dans la seule journée du 9 avril, Mille deux cents Parisiens sont atteints et plus de huit cents succombent. On recense plus de douze mille morts à la fin du mois.

Paris est un brûlot qui se gave d’une étincelle. Le début de l’année déjà avait été houleux. Après les déceptions de la révolution de juillet{10}, Louis Philippe est le nouveau locataire contesté du Palais-Royal. Il rassemble contre lui toutes les oppositions : républicains, bonapartistes et légitimistes. Au milieu des querelles politiques, le peuple reste l’éternel perdant d’un pays en déroute. Fin 1831, les canuts{11} de Lyon se révoltent, en mars 1832, ce sont les Grenoblois. Le 1er avril 1832, ce sont les chiffonniers de Paris qui se soulèvent sous la pluie. Quand ces malheureux gagnent tout juste de quoi payer leur pain en ramassant et triant : os, verres brisés, débris, chiffons, cartons, peaux d’animaux morts, pour à peine un franc-cinquante par jour, on voudrait leur retirer cette matière première en confiant l’enlèvement des ordures à une entreprise privée ! Même si c’est au prétexte louable d’améliorer l’hygiène publique, c’est intolérable.

Ce soulèvement échauffe les esprits, ventile désordre et tumulte dans les ruelles des bas quartiers. Certaines boutiques ferment leurs volets, les rues ne sont plus si sûres, là où la population commence à s’exprimer, les agitateurs de tout bord investissent les carrefours.

La maladie est un fléau moins cruel que celui de Louis-Philippe,

mais c’est encore le peuple qui souffre, lit-on sur certains placards. On envoie la garde nationale pour rétablir l’ordre, ce qui ne se fait pas sans bavures.

Une autre rumeur vient renforcer le désordre, car devant cette maladie que l’on connaît si mal, l’ignorance accapare le privilège du trouble. À peine prononcé, le mot empoisonnement est dans les têtes, il chauffe à blanc toutes les craintes, excite toutes les méfiances et voudrait justifier tous les excès. Qui pourrait prouver, après tout, que ce n’est pas le gouvernement lui-même, qui pour réduire au silence les séditieux, pour étouffer les quartiers pauvres ou détourner l’attention générale des questions politiques, envoie ses propres agents saupoudrer le poison sur les étals des marchands et dans les cabarets ?

Le pire des drames ne prend-il pas alors la forme extravagante des tragédies ? Trouve-t-on deux malheureux porteurs d’une mystérieuse poudre blanche qu’on les arrache aux forces de l’ordre pour les massacrer incontinent sur le pavé à coups de sabot. Pour une bouteille suspecte, on en menace un autre. On jette deux malheureux dans la Seine pour une simple suspicion. Même la charité n’est plus une défense acceptable, quand on moleste un malheureux qui tente d’offrir quelques tartines à des petits mendiants affamés. Empoisonné encore, empoisonné toujours. C’est bien l’esprit de tout un peuple abruti de malheur qui s’intoxique tout seul dans son lit de misère.

On s’en prend aussi vite aux médecins, impuissants, désarmés. On les accuse moins de leur incompétence que de diffuser volontairement la maladie pour favoriser un sinistre commerce. On insulte, on assomme, on moleste, on caillasse, on défenestre sans discernement ces doctes praticiens qui tentent sans succès de faire barrage aux miasmes. La police est sollicitée pour l’expertise du moindre quignon ramassé dans la rue, pour le moindre débris, le moindre fond de bouteille découvert par hasard et qu’on croit corrompu. L’anarchie se nourrit de son propre chaos. Dans les sphères politiques, on finit par envisager un complot d’envergure, ourdi pour déstabiliser le gouvernement en place. Mais dans la rue, c’est le peuple toujours qui se croit la victime de la bourgeoisie, à la solde des plus grands.

Mais le mythe du poison s’essouffle. Exit les complots, c’est bien de la maladie qu’on meurt. Elle semble baisser en puissance, les plus optimistes se réjouissent déjà de voir se stabiliser et s’infléchir les morbides courbes. Comme un monstre qui a frappé trop vite et sans discernement, le mal s’époumone, perd de sa virulence. On meurt toujours pourtant, dans des circonstances toujours aussi effroyables. Des animaux sont atteints d’un mal étrange, ce qui propulse en avant de la scène médicale de nouvelles inquiétudes : des poules et puis des vaches, qu’on voit expirer dans des conditions énigmatiques, les cornes et les oreilles froides, le poil hérissé, vomissements et diarrhées persistent hélas. Faut-il partir, faut-il rester ? On repense à Marseille, à la peste qui n’est pas si loin. Un siècle n’est rien par la lorgnette de l’angoisse.