Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Falaises

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Que feriez-vous si un homme vous approchait pour vous déclarer que ça fait longtemps qu'il vous cherche ?

Lionel Darsan est un tranquille employé dans un cabinet d'affaires parisien, à un poste subalterne et tranquille où il s'ennuie jusqu'au jour où il rencontre un mystérieux personnage qui lui révèle qu'il a la capacité à lire sur les visages et de deviner les pensées les plus intimes.

A partir de ce moment, sa vie bascule. Il va se trouver, bien malgré lui, plongé dans de sales affaires : détournement de fonds, délit d'initié, chantage, meurtre dont les auteurs cherchent à fuir la justice et aussi face à un tueur impitoyable, "le guetteur", chargé de "faire le ménage".

S'introduire dans des têtes qui n'ont rien demandé n'apporte pas que des satisfactions. Il réalise enfin que récolter des secrets, démasquer des gens n'a rien de réjouissant et surtout ça peut attirer de gros ennuis. C'est ce que Darsan apprend quand il se trouve en bonne place sur le planning du Guetteur.

Un polar que vous ne lâcherez pas.

EXTRAIT

Charles Novert posa sa serviette, ôta ses sandales, retira son tee-shirt et, marchant avec précaution sur les galets, se dirigea vers la mer. La marée n’avait pas encore atteint son niveau bas et les vagues d’un vert laiteux déroulaient avec calme leur ligne d’écume à une vingtaine de mètres de distance du rivage. Un soleil pâle avait attiré du monde sur la promenade et la plage faisait le plein en ce dimanche de printemps. A Dieppe, elle s’étend sur un kilomètre et demi et s’organise en gradins de cailloux pour mener à la mer.

Grimaçant sur ses plantes de pied, il atteignit la bande de sable dégagée à marée descendante, sans perdre l’équilibre.

Charles Novert continua d’avancer et entra lentement dans l’eau. Il dépassa la ligne d’enfants jouant à grands cris avec les vagues à proximité du bord sous la surveillance de parents attentifs.

Même à cette époque, la Manche surprend par sa fraîcheur. La mer caressa ses chevilles, gagna ses genoux puis enveloppa sa taille, il serra les dents et d’un mouvement courageux, s’immergea jusqu’aux épaules. Avant que le froid ne le saisisse, il partit dans une brasse peu orthodoxe mais vigoureuse en direction du large.

Charles Novert était un piètre nageur et n’avait pas pour habitude de s’éloigner du rivage, mais aujourd’hui c’était différent.

Ceux qui le virent progresser dans son style peu efficace détachèrent le regard et l’oublièrent aussitôt. L’attention se fixe sur les athlètes fendant les vagues d’un crawl énergique, sur les véliplanchistes virtuoses en équilibre sur leur étroite surface de plastique, sur une naïade dont on devine entre deux vagues la plastique avantageuse dans un bikini fluo, pas sur un pratiquant de la brasse lent et anonyme.

Sa tête se mêla à celles des rares baigneurs s’aventurant au-delà de la limite où l’on a pied. Il continua et elle se détacha des nageurs prudents.

Son crâne dansait sur les flots comme une bouée, disparaissant par moments derrière l’ondulation de la houle. Il s’éloigna encore et bientôt on cessa de le distinguer depuis la plage

À PROPOS DE L'AUTEUR

Diplômé d'une business-school,

Marc Masse a passé de nombreuses années dans des grandes sociétés d'ingénierie, françaises et étrangères. Son métier l'a amené à voyager dans la plupart des continents. Sa vision de la géographie n'a rien de touristique. Sa passion : lécriture. Il a publié 6 romans du genre "thriller" (

L'entreprise, Milieu hippique, Pays lointains) puis

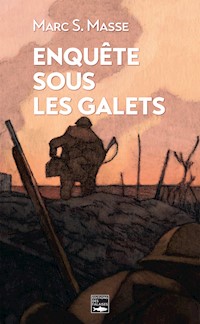

Enquête sous les galets (2019), suspense historique se déroulant à Dieppe, publié par les Editions des Falaises.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 413

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

« C’est en faisant que je trouve ce que je cherche. »

Prologue

Une chance sur huit de réussir : il vaut mieux ne pas y aller.

Pourtant, Lionel Darsan et son ami, le commissaire François Caulert, n’avaient pas le choix. Ils devaient se satisfaire d’une telle probabilité et passer sans tarder à l’action.

Ils se trouvaient à la gare Saint-Lazare. Darsan avait un billet à destination de Cabourg où il comptait passer le week-end. Caulert l’avait accompagné.

Celui-ci venait de recevoir un appel d’un de ses collègues de la DGSI (Direction Générale de la Sécurité Intérieure) et son expression avait changé. Ce policier l’informait qu’un terroriste, dont on n’avait pas le signalement, projetait un attentat suicide. Ce type d’affaires sortait de son domaine de compétence et il n’était pas en service, mais la date prévue c’était aujourd’hui, durant cette tranche horaire et l’objectif : la gare Saint-Lazare.

Tout ce qu’on savait c’est qu’il s’agissait d’un homme seul portant un bagage à main. Mais on avait tracé son téléphone et ainsi suivi son déplacement. Et le point rouge venait de s’immobiliser.

Le responsable de l’opération avait localisé sur l’écran la position du kamikaze : au niveau des arrivées et des départs, là malheureusement où la foule était la plus dense et plus précisément au Starbucks Coffee. Il s’y était précipité avec ses hommes. Surgissant de l’escalator, il avait stoppé leur élan pour décider d’un plan donnant toute chance de neutraliser l’objectif avant qu’il ait pu déclencher ses explosifs. C’est alors qu’il avait reconnu Caulert parmi les consommateurs.

Il décida de l’aviser par téléphone.

– Je vois ce que je peux faire, répondit celui-ci d’un ton calme.

Puis il résuma la situation à Darsan à voix basse. Le décompte fut rapide : il y avait huit hommes seuls autour d’eux, âgés de vingt-cinq à cinquante ans avec un bagage à main, mallette ou sac, posé près d’eux : une chance sur huit donc !

Caulert n’était pas armé, leur seule option : ceinturer le type avant qu’il ait pu réagir. Mais lequel ?

On ne pouvait se fier à l’apparence : grand ou petit, brun, blond ou chauve, pâle ou basané de peau, elle ne fournissait pas d’indice. Le type ethnique ou la nationalité ne faisait rien à l’affaire : les extrémistes se recrutent dorénavant partout, pour preuve les volontaires provenant de tous les pays qui avaient rejoint Daesh en Irak et en Syrie.

Aucun des huit suspects ne semblait inquiet. Ils sirotaient tous un café ou un jus de fruit en lisant un journal ou consultaient l’écran de leur Smartphone. Leur choix de boisson ne disait rien de leur religion. Leur tenue ne révélait rien non plus ; compte tenu de la saison, ils portaient tous un vêtement ample, manteau ou imperméable, sous lequel pouvait se cacher une ceinture d’explosifs ou une arme. Caulert serrait les poings, hésitant sur la conduite à tenir.

– Donne-moi un instant, murmura Darsan.

Caulert le fixa interdit.

Darsan balaya des yeux les alentours comme s’il cherchait le serveur. Son regard se posa une fraction de seconde sur chacun des huit suspects, puis il revint vers son compagnon.

– Le grand brun avec des lunettes, vêtu d’un manteau gris foncé, assis à la troisième table à ta gauche, murmura-t-il.

– Quoi ?

– C’est lui.

– Tu es sûr ? demanda Caulert ébahi.

– On n’est jamais sûr de rien, mais c’est mon impression.

– Ton impression ?

– Oui, mais plus qu’une impression.

Comme Caulert hésitait, Darsan se leva.

– On y va, siffla-t-il entre ses dents.

– Allons payer au comptoir, dit-il à haute voix, ce sera plus rapide, je ne voudrais pas rater mon train.

Caulert n’avait d’autre choix que de le suivre. A cause de son mètre quatre-vint-quinze, de son air bonhomme, de ses cheveux touffus et de ses gestes lents, la plupart des gens le rangeaient imprudemment dans la catégorie des colosses patauds qu’une croissance trop rapide a retardé au niveau du cerveau. Il exagérait à dessein cet aspect trompeur et plus d’un délinquant avait regretté de prendre son apparence « Bisounours » pour argent comptant.

Ils avancèrent entre les tables, l’un derrière l’autre, sans se presser, sans susciter l’intérêt des autres consommateurs. Arrivés au niveau de l’individu que Darsan avait désigné, ils convergèrent brusquement sur lui, chacun d’un côté. Avant que l’intéressé ait pu esquisser un geste, Caulert l’encercla d’une étreinte puissante, lui interdisant de bouger les bras. Darsan le bloqua au niveau du cou et des épaules. Deux policiers en civil qui attendaient à distance se précipitèrent. Ils mirent l’homme, vociférant, toujours tenu par le commissaire, au sol. Ils relevèrent les pans de son manteau révélant une ceinture d’explosifs qu’on décrocha avec mille précautions. On le fouilla : chacune des poches contenait une grenade, celle intérieure de la veste, un pistolet chargé.

D’autres policiers en uniforme, solidement armés, arrivèrent à leur tour. On acheva d’immobiliser le terroriste avec des menottes, puis on l’évacua comme un paquet, soulevé de terre par quatre hommes.

C’était l’émoi dans le bar ; après quelques secondes de silence, les consommateurs revenus de leur stupeur se mirent à parler tous ensemble, une manière d’évacuer leur peur rétrospective.

– Merci, dit le responsable de l’opération, en serrant la main de Caulert et Darsan. J’ignore comment vous avez fait mais tout s’est bien passé. Vous avez eu de la chance et nous aussi. Maintenant, je vous laisse, il faut que je m’occupe de la suite. François, je te téléphone pour te tenir au courant.

Il s’éloigna et après un dernier signe, rejoignit ses hommes.

Caulert et Darsan se rassirent. Le commissaire reprenait son souffle. Il se tourna vers Darsan.

– Dis donc, il faudrait que tu m’expliques.

– Quoi ?

– Comment as-tu fait pour mettre dans le mille ? Une chance sur huit, avec une pareille probabilité je n’aurais pas misé un kopeck dans un casino.

– Ce n’est pas une question de probabilité.

– Non. Alors quoi ? Tu lis dans le marc de café ?

– Pas du tout. Les indices désignaient ce type : il avait le regard fixé sur une revue mais ne la lisait pas, ses lèvres bougeaient imperceptiblement comme s’il se récitait une leçon. Sa peau était plus claire sur les joues et le menton prouvant qu’il venait de raser une barbe ancienne, on distinguait de très fines gouttelettes de sueur sur le front qu’on ne pouvait attribuer à la chaleur. Ses mains tenaient en apparence fermement sa lecture, mais à regarder les épaules, elles devaient trembler et le mouvement saccadé des pieds visibles sous la table trahissait une forte tension.

– Et tu as vu tout ça en deux secondes ?

– Question d’habitude.

– Allons ! Tu me prends pour un idiot.

– Non.

– Il y a un truc ?

Darsan hésita avant de répondre.

– Il n’y a pas de magie. Le hasard et la chance n’ont rien à faire là-dedans non plus.

– Peux-tu être plus clair ?

– D’accord. Disons que c’est le résultat d’un long entraînement et d’une certaine prédisposition.

– Un long entraînement, je peux comprendre à la rigueur, une prédisposition ça demande une explication pour me convaincre. Comment te serait-elle arrivée ?

– C’est une assez longue histoire, elle remonte à une dizaine d’années, je veux bien te la raconter, si tu me promets de la garder pour toi.

1

Charles Novert posa sa serviette, ôta ses sandales, retira son tee-shirt et, marchant avec précaution sur les galets, se dirigea vers la mer. La marée n’avait pas encore atteint son niveau bas et les vagues d’un vert laiteux déroulaient avec calme leur ligne d’écume à une vingtaine de mètres de distance du rivage. Un soleil pâle avait attiré du monde sur la promenade et la plage faisait le plein en ce dimanche de printemps. A Dieppe, elle s’étend sur un kilomètre et demi et s’organise en gradins de cailloux pour mener à la mer.

Grimaçant sur ses plantes de pied, il atteignit la bande de sable dégagée à marée descendante, sans perdre l’équilibre.

Charles Novert continua d’avancer et entra lentement dans l’eau. Il dépassa la ligne d’enfants jouant à grands cris avec les vagues à proximité du bord sous la surveillance de parents attentifs.

Même à cette époque, la Manche surprend par sa fraîcheur. La mer caressa ses chevilles, gagna ses genoux puis enveloppa sa taille, il serra les dents et d’un mouvement courageux, s’immergea jusqu’aux épaules. Avant que le froid ne le saisisse, il partit dans une brasse peu orthodoxe mais vigoureuse en direction du large.

Charles Novert était un piètre nageur et n’avait pas pour habitude de s’éloigner du rivage, mais aujourd’hui c’était différent.

Ceux qui le virent progresser dans son style peu efficace détachèrent le regard et l’oublièrent aussitôt. L’attention se fixe sur les athlètes fendant les vagues d’un crawl énergique, sur les véliplanchistes virtuoses en équilibre sur leur étroite surface de plastique, sur une naïade dont on devine entre deux vagues la plastique avantageuse dans un bikini fluo, pas sur un pratiquant de la brasse lent et anonyme.

Sa tête se mêla à celles des rares baigneurs s’aventurant au-delà de la limite où l’on a pied. Il continua et elle se détacha des nageurs prudents.

Son crâne dansait sur les flots comme une bouée, disparaissant par moments derrière l’ondulation de la houle. Il s’éloigna encore et bientôt on cessa de le distinguer depuis la plage.

2

– Vous ne me connaissez pas, mais, moi, je vous connais.

C’est ce que l’inconnu a déclaré en m’abordant.

Rien ne le distinguait de la foule dont il avait surgi. Ni son aspect : banal, taille moyenne, âge indéfinissable, entre trente-cinq et cinquante ans peut-être, ni son visage : glabre, gris, poli, sans trait saillant. Pas de barbe ni de moustache, pas de lunettes, pas de marque, pas de balafre, même pas une écorchure de rasoir, une façade lisse sans rien où s’accrocher. Un homme très ordinaire à l’air débonnaire qu’on aurait pu oublier aussitôt, vêtu toutefois avec élégance d’un manteau sombre d’où émergeaient les jambes d’un pantalon gris au pli impeccable, terminées par des souliers de marque en cuir. Il ne tenait pas de mallette ni de journal à la main comme beaucoup de passants ce matin dans les rues de Paris, même pas un sac en plastique, ni un parapluie bien qu’il pleuvine. Rien !

Rien qui retienne l’attention donc.

Ah, si pourtant, le regard ! Des yeux d’un bleu intense qui me sondaient comme le faisceau d’un projecteur ou d’un laser ou d’un rayon de la mort.

Impossible de s’en détacher, ils m’ont rivé sur place. En même temps dans ma mémoire a jailli un flash qui évoquait quelqu’un ou quelque chose : une image, un souvenir, sur le coup je n’aurais su dire et l’impression s’est dissipée.

– Pouvez-vous m’accorder un moment ? a-t-il demandé poliment.

Il a posé la question mais il connaissait déjà la réponse. J’étais trop intrigué pour refuser, il le savait.

Un individu qui vous accoste dans la rue, par réflexe on s’en écarte. C’est un sans domicile fixe qui va demander une pièce, un témoin de Jéhovah annonçant la fin du monde pour demain tout en brandissant une brochure d’un autre âge, que vous repousserez d’un geste ou un dépressif profond remis en liberté par un établissement en mal de lits vacants, qui va vous abreuver de propos incohérents. On se ferme et on se détourne, on s’éloigne, laissant le gêneur planté sur le trottoir.

Je me rendais au travail comme chaque matin, un job sans rien de bien folichon comme il y en a tant, d’un pas pressé sans raison véritable, je prenais toujours de la marge, mon bus avait rarement du retard et aucun dossier ne demandait ma présence d’urgence, aucune décision à prendre non plus, je n’étais qu’un employé sans importance. La tête baissée, une main dans la poche de mon manteau, l’autre serrant ma mallette contenant un magazine, le chargeur de mon mobile, un rapport que je m’étais promis de lire sans l’avoir encore ouvert et une barre énergétique au cas où un coup de fatigue inopiné viendrait casser mon rythme de travail, éventualité bien improbable. Je fendais les rangs serrés des banlieusards émergeant du RER, des Parisiens sortant de chez eux ou surgissant du métro, bousculant certains, percutés par d’autres qui avançaient eux aussi le front en avant, encore plongés dans leurs pensées nocturnes, la plupart encore mal éveillés, inquiets de ce que leur réservait ce nouveau jour.

J’avançais, emporté par le même flot dans la même direction, pour la même destination que d’habitude : l’arrêt de l’autobus ligne 21. Sans y penser, sans me poser de questions : composant anonyme d’un ensemble indifférent.

Et l’inconnu est sorti de ce brouillard, perçant le fond gris. D’où ? M’attendait-il ?

Du doigt, il a indiqué un café à deux pas de là, où je l’ai suivi comme cédant à une volonté supérieure.

Nous avons pris place à une table au fond bien qu’il n’y ait pas d’oreilles indiscrètes à redouter, à cette heure l’établissement était peu fréquenté. Le garçon est venu, en traînant les pieds, prendre la commande : deux cafés, pas de quoi booster son chiffre d’affaires.

– J’ai dit que je vous connaissais, ce n’est pas exact. En fait, je ne vous ai jamais vu. Mais je sais qui vous êtes.

Se fichait-il de moi ? J’ai voulu me lever, lancer une phrase bien sentie, le laisser là et reprendre ma route quotidienne jusqu’à l’arrêt d’autobus à quelques pas. Mais le regard de l’inconnu ne m’a pas lâché et je n’ai pas esquissé un geste.

– J’aurais dû plutôt dire : dès que je vous rencontrerai, en un instant je vous reconnaîtrai, car d’un regard je saurai tout de vous. Et c’est déjà fait, pour l’essentiel.

L’homme a souri, mais je n’ai rien trouvé de drôle à sa déclaration.

– Croyez-moi, je ne me trompe pas. C’est mon métier.

– Je ne comprends pas.

– Il y a pas mal de temps que je cherche quelqu’un comme vous. J’ai passé beaucoup de journées à explorer les gares, centres-villes, stades, expositions, musées… pour vous trouver. Un travail fastidieux vous imaginez, mais nécessaire.

De quoi parlait-il ? Avais-je affaire à un fou ou à un escroc ? Tout : ma raison, la prudence, mon instinct me poussaient à m’éloigner au plus vite et à mettre de la distance avec ce type. Mais je suis resté immobile comme un papillon collé à la lumière d’un abat-jour.

– C’était la seule méthode possible, harassante j’en conviens. Mais je ne voulais pas avoir de regret.

Un silence.

– Et ça a fini par payer. Dès que je vous ai aperçu à cent pas, j’ai su que c’était vous. Enfin !

– Qu’est-ce que vous racontez ? L’inconnu a secoué la tête en souriant.

– Oui, bien sûr, il faut que je vous explique. J’aurais dû commencer par là.

– …

– En fait, ça n’a pas été immédiat, bien sûr. J’ai analysé votre démarche, votre silhouette, la forme de votre corps, puis votre visage, en détails. Ça m’a bien pris… trente secondes. Il n’y avait pas de doute.

Vous semblez surpris. Rassurez-vous, il n’y a là rien de magique. Le visage est doté d’une quantité définie de muscles, il dispose donc d’un nombre limité d’expressions, une quarantaine en fait. Pareil pour le reste du corps, on parle de postures ou d’attitudes, mais là aussi, les combinaisons bien que plus nombreuses sont comptées. Il suffit d’apprendre à les connaître, puis de savoir les lire pour comprendre à qui on a affaire. Je ne dis pas qu’il s’agit d’un travail facile ni d’une science exacte mais avec de l’entraînement ça devient possible et on réduit la marge d’erreurs à presque rien. J’ajouterai pour être tout à fait honnête qu’il faut aussi une certaine prédisposition. Ce n’est pas donné à tout le monde.

L’inconnu a marqué une pause, me laissant intégrer son propos, avant de reprendre.

– A l’allure, par exemple, on peut deviner si une personne appartient à la catégorie des seigneurs ou à celle des dominés. Le port de tête montre si elle a des projets, des envies, des passions ou si elle fait partie de la vaste armée des suiveurs. Les mouvements des yeux révèlent si c’est un être de parole ou un individu fluctuant dont l’opinion change au gré de ses intérêts, auquel on ne peut se fier qu’avec précaution. Il suffit de plonger dans un regard pour y voir tout ça.

Et c’est ce qu’il faisait tout en parlant, me donnant une pénible impression d’escargot tiré de sa coquille.

– Je pourrais vous dire que vous avez une trentaine d’années et que vous êtes célibataire. Vous n’avez pas de diplôme et travaillez dans une fonction administrative pas très passionnante. Est-ce que je me trompe ?

C’était vrai.

– Ça, c’est le plus facile. On pourrait en faire autant avec tous ces gens qui passent, mais ce serait une perte de temps car ils n’ont rien de ce qui m’intéresse. Je cherchais une caractéristique particulière et je l’ai trouvée. Surprenant, n’est-ce pas ?

A cet instant, j’ai été tenté de l’interrompre. En quoi cela me concernait-il ? J’ai fait mine d’ouvrir la bouche mais aucun mot n’en est sorti et l’homme a continué son discours d’un ton paisible, sans me quitter du regard. Je me sentais épinglé comme un coléoptère sur une planche.

– Ce que je recherche c’est une prédisposition : une sorte d’intérêt instinctif pour ses semblables : à la différence de l’empathie, il ne s’agit pas de sentiments ni d’émotions qu’on partage avec eux, mais d’une capacité d’analyse qu’on est seul à posséder. Ça n’a rien à voir non plus avec la divination et tout autre genre de fumisterie. C’est en fait ce qu’on pourrait appeler un don.

Un don, me suis-je dit, et alors ?

– Et ce don, je l’ai reconnu chez vous.

– Quoi ?

– Oui. Vous n’avez rien remarqué, c’est normal, vous êtes encore en mode veille. Vous savez, tout le monde a un petit talent : on chante bien, on court vite, on nage comme un poisson, on possède un joli coup de crayon, on sait trouver la source d’une panne dans un moteur, déceler la cause d’un bug dans un ordinateur, peindre sur toile ou sculpter le bois, on a la main pour tourner l’argile ou tout simplement réussir une mayonnaise du premier coup. Mais là, c’est bien autre chose.

Il a un bref instant quitté son sourire, comme traversé par une pensée inquiète.

– Vous avez peut-être parfois, sans y songer, sans même vous en rendre compte, lu dans vos interlocuteurs, déchiffré leurs gestes et leur attitude. Les gens vous semblaient alors transparents et vous pensiez qu’il en allait plus ou moins de même pour tout le monde.

Je me suis interrogé.

– Non. Pas que je me souvienne.

– Vous ne vous souvenez pas, ce n’est pas surprenant. Mais pourtant, ça a dû vous arriver. Peu importe. Ce qui compte c’est que vous possédiez cette aptitude. Vous la partagez avec quelques rares individus.

J’ai ouvert de grands yeux.

– Vous n’êtes ni des phénomènes ni des extra-terrestres. Non, vous êtes des humains aux caractéristiques très ordinaires qui possèdent une capacité d’observation et d’interprétation extraordinaire. D’où vous vient-elle ? Pour être franc, je n’en sais rien. Avez-vous en commun d’avoir hérité de ce don particulier à la suite d’une mutation génétique inédite, fruit du plus grand des hasards biologiques ? Quand s’est-elle produite ? Avez-vous tous un ancêtre en commun ? Ou est-ce le résultat d’une sensibilité extrême au langage muet des signes, réservée à un petit nombre, transformée en aptitude par beaucoup de pratique ?

Je ne saurais vous le dire et d’ailleurs peu importe. En ce qui me concerne, ce n’est que le résultat d’un long entraînement, de beaucoup de travail mais je n’atteindrai jamais la vitesse et la finesse de perception de ceux qui ont ce don.

Il s’est tu pour me laisser le temps de digérer tout ça sans doute. Etait-ce un malade qui délirait ? Certains se prennent pour Napoléon ou Bismarck ou Jésus, lui pour un télépathe, un voyant ou un medium. Son histoire ne tenait pas debout. Pourtant, il paraissait tout à fait normal. D’apparence très quelconque, cet individu parlait sans agitation, sans hésitation, sûr de lui, un petit sourire aux lèvres qui a fini par m’énerver. Ces précautions oratoires, ce mystère, ces airs d’expert, ce ton de chef de laboratoire s’adressant à un cobaye enfermé dans sa cage ou placé sous un microscope, qui pourrait comprendre ses propos. J’en ai soudain eu assez !

– Tout ça pour quoi, bon sang ?

Hochement de tête, moue moqueuse, il semblait s’amuser.

– Vous ne me croyez pas, c’est naturel. Levez-vous, rien qu’un instant.

Il m’a pris par le bras et tourné face au mur derrière nous, occupé sur toute la largeur par un miroir qui renvoyait notre image. Et là, j’ai vu mon visage et mes yeux à côté des siens, du même bleu très clair, mais l’éclat des miens paraissait moins intense, comme éteint. Cependant la transparence était bien la même, c’est cette ressemblance qui m’avait frappé d’emblée sans que je m’en rende compte.

Je me suis rassis, sonné.

Le garçon arrivait à notre table pour rapporter la monnaie.

J’ai levé les yeux et l’ai regardé, plus longuement que nécessaire. Je n’ai rien perçu, ni pensée, ni image, ni son. Un blanc total, un désert. Le garçon m’a lancé un coup d’œil étonné, a tourné le dos et s’est éloigné tenant son plateau chargé de nos tasses en équilibre sur l’avant-bras.

L’inconnu a gloussé, doucement.

– Ne vous inquiétez pas si vous ne captez rien, C’est normal. Il faut vous activer et ça va demander un peu d’entraînement. Mais rassurez-vous, je vous formerai. Après vous verrez, le résultat est assez étonnant. Pour moi, c’est un art, mais aussi une technique d’orfèvre, de spécialiste pointu, pas une élucubration de voyant extra-lucide ou une fumisterie de prétendu medium.

Il s’est tu et a continué à me regarder. Le léger sourire a fait sa réapparition aux coins de ses lèvres. Il trouvait ça drôle. Pas moi.

On aime attirer l’attention sur soi, être le centre d’intérêt, occuper le rôle principal, mais pas là, je vous jure.

Devant moi s’ouvrait un monde inconnu, un couloir obscur conduisant à une perspective encore invisible. J’apprenais que je sortais de l’ordinaire sans en avoir de preuves. Une main me retenait encore par le col : « N’en crois rien, c’est une arnaque. On te fait miroiter de faux espoirs pour t’exploiter, tirer de toi quelque chose. N’écoute pas, n’y va pas ».

Mais quoi, où était le risque ? J’étais tenté de croire ce type à l’air bienveillant et sincère. Découvrir qu’on est différent de la foule des communs des mortels, qu’on a un don, qu’on est distingué, supérieur en somme. Difficile à refuser. Et puis, il y avait les yeux, mon regard pareil à celui de l’inconnu, c’était une preuve. Il restait pourtant des voiles à lever pour achever de me convaincre et puis je me devais de montrer un peu de réticence, pour la forme.

– Qui êtes-vous ? Pour qui travaillez-vous ?

– Mon nom importe peu pour l’instant. Nous aurons l’occasion de faire plus ample connaissance si vous nous rejoignez. Dans notre entreprise, nous sommes généreux. Je ne veux pas faire de pub, mais les conditions sont vraiment attractives. Plus de souci matériel, une vie très aisée, tout est pris en charge pour vous permettre d’être disponible et un travail bien plus intéressant que ce que vous faites actuellement. En échange, on ne vous demande que d’apporter vos compétences et de rester discret, mieux vaut ne pas clamer vos capacités sur les toits. C’est tout. Vous voyez, il n’y a que des avantages.

Il a marqué un silence pour souligner sa conclusion.

– Maintenant, c’est à vous de décider.

Ensuite l’homme n’a plus rien dit, il attendait patiemment ma réponse.

– Alors ?

On me révélait que j’avais un don faisant de moi un être hors du commun, en même temps on m’offrait un job pourvu de multiples avantages, propre à me faire oublier un quotidien sans attrait. Pour digérer tout ça, il fallait bien quelques secondes. On m’accordait même le temps de la réflexion. Mais pour quoi faire ? Evaluer sans données de référence, vérifier sans preuves disponibles, rationaliser sans bases logiques ou seulement pour me convaincre moi-même ?

Qu’avais-je à mettre en face ? Une existence terne, sans risque mais sans passion où mes capacités étaient sous-employées, un long ruban traversant un paysage monotone dans lequel je me dissolvais un peu plus chaque jour comme un morceau de craie dans un ruisseau.

Les secondes se sont vite écoulées et j’ai donné ma réponse, faisant un pari les yeux fermés, sans la moindre idée de ce qui m’attendait.

3

Emilie Novert referma le magazine qu’elle tenait entre ses mains délicates, terminées par des ongles recouverts d’un vernis rose pale. Les manches de son chemisier, d’un rose plus foncé, couvraient ses bras jusqu’aux poignets. Un pantalon de tissu noir, tenu par une ceinture, prenait la suite à partir de la taille jusqu’aux chevilles, ses pieds disparaissaient dans des souliers de cuir noir à talons de hauteur raisonnable.

Elle vérifia sa coiffure d’un geste machinal, des cheveux bruns descendaient sur sa nuque, tenus de chaque côté par une pince d’écaille. Sans retirer ses lunettes, elle regarda sa montre : 17h40.

Elle s’étonna, plissant ses yeux sous des sourcils fins : Charles n’était pas rentré. Lorsqu’il se rendait au bord de la mer, il partait en général pour une heure, deux, grand maximum. Il parcourait la promenade mais pouvait à l’occasion se baigner s’il faisait assez chaud. Il ne ressemblait pas à ces gens qui, pensant retrouver leurs origines aquatiques, restent plongés des heures dans l’eau, ni à ceux préoccupés par la couleur de leur épiderme qui s’offrent pendant une journée entière aux UV mordants et aux infrarouges brûlants du soleil. Aujourd’hui, la température autorisait tout juste à se tremper les pieds.

Bien qu’ils habitent à proximité du bord de mer, les Novert n’étaient pas des adeptes des bains quotidiens, encore moins de la navigation de plaisance, leurs moyens leur auraient peut-être permis d’acquérir un bateau, mais pas de payer le coût de l’anneau au port ni de l’entretien.

Emilie Novert pensait qu’à Dieppe, le climat serait favorable à sa santé fragile, son mari avait été attiré par un prix au mètre carré plus abordable qu’à Biarritz ou à Cannes.

Charles travaillait à Paris, partait le lundi matin et revenait en fin de semaine. Elle s’était demandé pourquoi il ne pouvait pas effectuer l’aller et retour dans la journée. Il lui avait répondu que la SNCF avait supprimé les trains directs, ce qui obligeait à changer à Rouen, et qu’avec ses responsabilités, de toute manière les horaires ne convenaient pas : il terminait trop tard le soir et commençait trop tôt le matin. Elle ne s’en plaignait plus, car en dépit de cette contrainte, ils étaient gagnants en qualité de vie.

Elle accompagnait parfois son mari pour une courte marche le long du rivage, mais pas lorsqu’il était question de se baigner car elle ne savait pas nager.

Aujourd’hui, Charles était parti seul sans même lui proposer de venir, ça l’arrangeait, elle préférait de loin rester à l’ombre et à l’abri du vent et se reposer en parcourant une revue. L’activité physique ne l’attirait pas, choisir des rideaux coquets pour décorer leurs fenêtres et cirer les meubles, c’était son truc. Emilie Novert était une femme d’intérieur, dans la pleine acception du terme.

Elle avait autrefois travaillé à un poste administratif dans une compagnie d’assurance, mais en déménageant elle avait dû quitter son emploi. En retrouver un ici, à quarante-cinq ans et sans formation spécifique, tenait d’une gageure et elle n’avait pas insisté. Elle n’avait pas voulu rester totalement inactive et avait cherché parmi les nombreuses associations caritatives qui se proposaient aux bénévoles. En définitive, elle avait suivi une amie qui adhérait à un groupe de visiteurs de prisons en région parisienne. Les premières fois, elle n’en menait pas large. Puis, elle avait découvert une sensation imprévue d’excitation à côtoyer des criminels. Certains pouvaient sembler à la fois inquiétants et susciter la curiosité, voire la sympathie.

C’était aussi l’occasion, une fois par mois d’aller voir son fils dans la capitale.

Charles était sorti à 14h30, elle se souvenait qu’il portait un maillot de bain sous son short et avait emporté une serviette à tout hasard. Mais qu’il reste plus de trois heures avait de quoi surprendre.

L’inquiétude l’envahit. Elle se leva, se dirigea vers le téléphone, puis se souvint qu’il n’avait certainement pas emporté son mobile. Elle balaya la pièce du regard. L’appareil se trouvait en effet posé sur la table.

Elle passa un chandail, avec la fin du jour la température commençait à fraîchir, puis saisit ses clés et sortit.

Ils habitaient une maison cossue située dans une rue tranquille à quelques centaines de mètres du rivage. Elle pensait n’avoir aucun mal à le trouver, Charles ne pouvait qu’être à proximité, sur la partie de la plage la plus proche. Il n’y avait pas de raison qu’il ait marché un kilomètre pour aller se baigner à l’autre bout, près de la jetée et du phare.

Parvenue sur le front de mer, elle s’arrêta pour scruter la portion de plage s’étendant devant elle. Elle n’aperçut pas son mari parmi les personnes allongées ou assises dans son champ de vision.

Où pouvait-il bien être ?

La perspective de marcher sur les galets avec ses chaussures de ville la fit hésiter, puis elle se décida.

Emilie Novert descendit les marches donnant accès à la plage. Après une centaine de mètres, elle stoppa devant une serviette étendue auprès de laquelle se trouvaient une paire de sandales de cuir, un short beige et un tee-shirt bleu clair au logo d’une marque de prêt-à-porter. Ils appartenaient à Charles.

Déjà latente, l’angoisse s’empara d’elle. Sa tête pivota vers de la mer, son regard interrogea chacune des extrémités de la plage, balaya la promenade, se leva même en direction des goélands surplombant les humains de leur vol dédaigneux, sans apercevoir son mari.

Elle approcha d’un couple de jeunes gens assis à proximité qui écoutaient la musique sortant d’un vieil appareil en marquant le rythme de leurs mains.

– Excusez-moi. Avez-vous vu la personne à laquelle appartiennent ces affaires ?

– Nous ne sommes là que depuis un quart d’heure, répondit le garçon, il n’y avait personne lorsque nous sommes arrivés.

Elle se tourna alors vers une femme corpulente, serrée dans un maillot de bain à fleurs, qui lisait un programme de télé, installée en un équilibre qui semblait précaire sur un pliant de toile bleu.

– Ça fait deux heures que je suis là et je n’ai vu personne. Mais je me souviens, ces affaires étaient déjà posées là.

Emilie Novert prit la direction du poste de sauveteurs situé à quelques centaines de mètres. Il y avait bien longtemps qu’elle n’avait pas marché à pareille allure.

La porte du local était fermée. Elle consulta sa montre : 18h passées.

Elle ramassa les affaires de son mari et revint à son domicile, avec l’espoir de l’y trouver. Peut-être était-il sorti de l’eau un peu loin et avait-il oublié de récupérer ses affaires ou bien avait-il fait un détour pour acheter quelque chose : un journal, le pain ? Tout cela allait trouver une explication simple, son inquiétude s’avérerait ridicule. Dans trois minutes, ils en riraient ensemble.

Mais tout en les formulant, elle se rendait bien compte de la faiblesse de ces hypothèses. Elle n’imaginait pas Charles se promenant en ville, vêtu seulement d’un maillot de bains encore humide. Et puis, il n’avait emporté ni ses clés ni son porte-monnaie.

Il ne se trouvait pas devant la maison à l’attendre.

Elle ne voyait plus aucune explication plausible. Que se passait-il ? Que lui arrivait-il ? Le soleil avait disparu sur l’horizon et le crépuscule installait un ciel soudain sombre. La panique succéda à l’angoisse.

Elle songea un instant à appeler les Détrêt, un couple d’amis. Charles aurait-il pu les rencontrer par hasard, être invité chez eux à prendre un verre et oublier l’heure ? C’était très improbable mais elle éprouvait le besoin de partager son inquiétude. Elle se mit en quête de son téléphone mobile, sans le trouver. Où l’avait-elle laissé ? Elle renversa son sac sur la table. S’y trouvaient, pêle-mêle : un tube de rouge à lèvres, un fond de teint, un trousseau de clés, double inutile de la serrure de leur ancien logement, un paquet de mouchoirs en papier, un agenda, trois feuilles pliées portant des numéros de téléphone qu’elle avait déjà notés, une paire de lunettes de soleil et un étui vide… mais pas son appareil. Mais où donc l’avait-elle mis ?

C’était toujours lorsqu’elle en avait besoin qu’il restait introuvable ! Elle repoussa l’idée d’inspecter la chambre, la salle de bains, de soulever les coussins des sièges dans le séjour… Il existait tant d’endroits possibles ! Pas le temps.

« Quelle idiote ! » Le Smartphone de son mari se trouvait en évidence sur la table et elle pouvait aussi utiliser le poste fixe dans le bureau pour appeler les Détrêt. Quand on cède à la panique, on ne fait rien de bon.

Elle fit deux pas et changea soudain d’avis. La crainte d’être ridicule si Charles arrivait maintenant la décida à retarder encore son appel.

Un quart d’heure plus tard, il n’avait toujours pas réapparu. Elle ne voyait plus aucune raison à ce retard, sauf une, dramatique : celle de l’accident. Avait-il pu se noyer sans que personne s’en aperçoive ?

Sa gorge se serra, un poids tomba sur sa poitrine. Elle ne pouvait plus attendre, il fallait qu’elle agisse pour évacuer la pression, pour savoir.

Emilie Novert décrocha le téléphone fixe et appela les Détrêt. La sonnerie retentit à l’autre bout : une fois, trois fois, mais personne ne décrocha. Elle se souvint alors qu’ils étaient en voyage en Bretagne pour quelques jours.

Il ne lui restait plus qu’une option : elle composa le numéro de la police.

4

Mon accord donné, l’inconnu a encore élargi son sourire.

– Vous avez pris la bonne décision, Lionel. Je vous recontacterai prochainement. D’ici là, ne changez rien à vos habitudes ni à votre mode de vie et ne parlez de tout ça à personne.

Et il a disparu dans la foule, m’abandonnant avec ma mallette et mes interrogations.

Il connaissait mon nom, je m’appelle Lionel Darsan, mais il ne m’avait pas donné le sien, ni celui de l’entreprise pour laquelle j’allais travailler, ni les conditions dans lesquelles elle m’emploierait, ni expliqué ce que j’aurais à faire. Tout ce qu’il m’avait dit avant de partir c’était de rester discret.

Bref, je ne savais rien. Je n’avais qu’une certitude : à cause de cette rencontre j’avais raté le bus de 8h23 et j’allais arriver en retard au bureau.

Il avait raison, j’occupais un emploi administratif. A l’époque, je travaillais dans un cabinet d’affaires, Aumoites et Bancier, spécialisé dans les contentieux industriels, les rachats et transmissions d’entreprises, l’audit comptable et accessoirement dans tous types de conseils aux sociétés.

Comme l’avait dit l’inconnu, ma fonction n’avait rien de passionnant. Je n’étais pas un associé, même pas un chef de projet ou un expert. Pour cela il m’aurait fallu des diplômes qu’alors je ne possédais pas, comme il l’avait deviné. Mon CV disait que j’avais arrêté mes études en seconde année de droit. La raison : la fin du versement de la bourse à mes tuteurs et pour moi l’obligation de travailler. Mes parents étaient morts alors que j’avais cinq ans dans un accident de la route sans me laisser grand-chose, même pas quelques bons souvenirs. Ces gens m’avaient élevé afin de toucher le montant versé par les institutions pour prendre soin de moi. Ils s’en étaient acquittés en fournissant le vivre et le couvert et le service affectif minimum. Mon avenir ne les avait pas préoccupés au-delà de l’âge où cessait l’allocation. Ils n’avaient pas vu d’intérêt à me mettre sur une orbite scolaire permettant de devenir un fort potentiel promis à des postes de haut niveau, un investissement à trop long terme avec un retour non garanti. Bref, ils avaient préféré alimenter leur épargne retraite qu’enrichir mon CV.

Dans un pays où les titres pèsent encore lourd pour faire carrière, qu’allais-je donc bien faire dans la vie ? Je me posais souvent la question.

Heureusement je m’étais découvert une passion pour l’informatique. A défaut d’être confirmée par un diplôme, elle permettait de me rendre utile à mon employeur qui ne m’avait pas embauché pour ça, mais accepta volontiers cette compétence supplémentaire et gratuite. Il m’avait recruté parce que je ne coûtais pas cher pour servir dans les soutes du navire.

J’étais chargé de besognes basiques avec le titre « d’assistant administratif ». Une qualification vague qui pouvait signifier que je saisissais des listings de données à longueur de journée, faisais de la recherche documentaire ou classais des papiers. On n’avait pas jugé nécessaire d’élaborer une fiche de poste pour un tel emploi. Mais, dans l’entreprise comme ailleurs, il y a ce qui est écrit et la pratique.

Ici, on n’empêchait pas les employés de faire preuve d’initiative. Personne ne m’avait dissuadé d’approfondir un point de jurisprudence. De notes modestes en synthèses plus élaborées, j’avais obtenu qu’on me confie quelques responsabilités. J’épluchais les codes juridiques, fouillais parmi les pièces d’une affaire, passais des heures à chercher la jurisprudence sur Internet et ailleurs et rassemblais l’essentiel des éléments du dossier qu’un « ténor » de la maison allait ensuite négocier avec les clients et leurs avocats-conseils.

Un travail de fourmi qui n’apportait pas de reconnaissance officielle mais permettait à mes supérieurs, des gens très occupés, de se rendre disponibles pour courir dans les couloirs avec des airs absorbés et de s’enfermer des heures dans des salles pour des meetings, des reportings, des briefings ou des sessions de training.

Du haut en bas de l’organigramme nous vivions sous pression. Ça ne m’avait pas empêché de sympathiser avec un de mes collègues, Gérard, un autre « assistant administratif ». Nous partagions le même bureau avec deux autres employés. Il se contentait d’accomplir les tâches qui lui incombaient sans chercher plus loin. C’était un type d’une quarantaine d’années, grand, au physique athlétique qui mais semblait économiser son énergie. On pouvait comprendre son manque de dynamisme et de motivation, il travaillait à mi-temps. Souffrait-il d’un mal chronique dont il ne parlait pas ou d’un problème familial qui l’épuisait et qu’il gardait pour lui ? Je ne lui avais pas posé la question. Il offrait une façade sociale : souriant et d’un commerce agréable, mais ne livrait rien sur sa vie et n’invitait pas aux confidences. Nous allions parfois prendre un verre ensemble et échangions nos impressions. Il pouvait montrer un sens de l’humour subtil et je n’étais pas en reste pour relever les côtés cocasses de notre quotidien.

Dans le cadre de mes fonctions mal définies, l’assistance informatique n’en faisait pas partie, il m’arrivait d’accompagner le responsable en titre du dossier à des réunions avec les clients. Témoin muet, je suivais les discussions avec attention sans avoir mon mot à dire, mais souvent l’envie ne me faisait pas défaut.

Mais je ne me plaignais pas, j’avais un boulot, un salaire et un logement décent.

Mon seul luxe c’était Roméo, un cocker roux de quatre ans. Il me coûtait en croquettes, en assurance et en vétérinaire, mais il me le rendait au centuple par son attachement. On dit que l’humanité se divise entre ceux qui aiment les chats et ceux qui préfèrent les chiens. Je n’ai pas d’a priori contre les félins d’appartement, sauf que parfois dans leurs yeux je discerne une lueur sauvage de guépard qui me glace, c’est pourquoi j’ai choisi l’animal qui semble n’avoir qu’une unique préoccupation dans son existence : faire plaisir à son maître. Après la promenade matinale, Roméo gardait mon deux-pièces et attendait patiemment jusqu’au soir sans se venger de mon absence sur les coussins. En échange d’un billet, un voisin se chargeait de le sortir en milieu de journée. Nous aurions poursuivi notre existence tranquille de célibataires bien paisibles, sans les évènements qui allaient me tomber sur la tête.

A la trentaine, on a des projets, des espoirs ou au moins on tire des plans sur la comète, bref on rêve d’un avenir à coup sûr meilleur. Pas moi. Je m’étais convaincu à contrecœur qu’il fallait se résigner à une vie médiocre. Je faisais semblant de croire que j’étais réaliste, justification commode de ceux qui ne tentent rien. Le manque d’ambition, pensais-je, dispense d’espoirs chimériques et des élucubrations d’une imagination qui à terme sera déçue. Certains jours pourtant j’étais tenté de remettre cette triste résignation en cause et de renverser la table, mais je me forçais au calme.

Que je me retourne ou regarde devant, je ne voyais qu’un ruban monotone qui se déroulait sans évènement marquant.

C’était vrai jusqu’à ma rencontre avec cet inconnu et que ma vie prenne un tournant abrupt qui allait tout changer.

5

– Profession ?

– Sans.

Emilie Novert lut la désapprobation dans le regard du policier qui enregistrait sa déposition. Après son appel elle s’était rendue au commissariat, un bâtiment à l’allure tristement administrative dont elle n’avait encore jamais franchi le seuil depuis qu’elle habitait la ville.

– Profession de votre mari ?

– Directeur financier.

– Dans quelle entreprise ?

– Chez Riviers.

Elle donna l’information avec un sentiment de satisfaction, c’était bien le premier depuis des heures. Elle avait l’occasion d’impressionner ce fonctionnaire peu empathique. Riviers était l’une des entreprises nationales en pointe dans les biotechnologies, ce type ne pouvait pas l’ignorer. Elle aurait pu se contenter de dire que Charles était cadre ou même employé chez Riviers, mais elle éprouvait une certaine fierté à déclarer que son mari occupait un poste de management dans une telle organisation.

Elle n’avait pu résister à la tentation de river son clou à cet inspecteur qui ne manifestait aucune compréhension visible de sa situation.

Elle se rendit aussitôt compte de son erreur. Au lieu de faire place à de l’admiration, peut-être de l’envie, l’attitude du policier se raidit. Pour un fonctionnaire de son niveau, se considérant sans aucun doute mal payé, se jugeant déclassé dans un poste où ses compétences n’étaient ni reconnues ni exploitées à leur juste valeur, peut-être de surcroît nourri d’un discours syndical revendicatif, ce qu’elle avait dit évoquait un monde honni, celui de l’économie privée et de la recherche où selon la rumeur populaire, l’argent ruisselait avec des salaires mirifiques. Que son mari occupe un poste de décideur le désignait non comme un modèle de réussite mais comme un responsable, au moins un complice, en tout cas un bénéficiaire d’un système inégalitaire.

Elle n’avait plus à espérer de compréhension de ce flic. Ils appartenaient à des univers aussi éloignés l’un de l’autre que le système solaire de la constellation d’Andromède. Elle ne pouvait pas non plus compter sur son charme, sans être laide elle savait qu’elle n’en avait pas beaucoup et de toute manière son interlocuteur paraissait hermétique à toute chaleur humaine.

Elle devait s’attendre à ce qu’il applique la procédure dans toute sa rigueur et sa froideur.

– Voudriez-vous me rappeler les faits, s’il vous plaît.

Elle fut tentée de lui dire qu’elle les avait déjà exposés une première fois la veille au téléphone à la personne qui lui avait répondu, une seconde fois en arrivant au flic à la réception, mais elle se retint, ça n’aurait rien arrangé. Or elle avait besoin de la police, c’était sur elle que reposaient tous ses espoirs de le retrouver ou au moins de découvrir ce qui était arrivé à son époux. A la tension, à la souffrance de l’attente dont elle avait atteint les limites, se substituait un désir forcené de savoir, de comprendre.

Elle se contint donc et s’efforça de s’expliquer avec calme, bien que ce soit la dernière chose qui l’habitait. A la panique avait succédé l’angoisse, puis l’incompréhension, enfin l’irritation devant le fonctionnement trop lent à son goût de l’administration. Mais sous le poids cumulé de la fatigue d’une nuit blanche, de la tension maintenue depuis des heures, une sorte d’apathie succédait à son sentiment de révolte, comme une couche de peinture de protection sur un fond durablement abîmé.

– Mon mari est allé se baigner, expliqua-t-elle d’une voix qui se mit aussitôt à trembler, et il n’est pas revenu.

– A quelle heure a-t-il quitté votre domicile ?

Elle dut à nouveau lui décrire le déroulement de l’après-midi.

– D’habitude il ne part qu’une heure, ce n’est pas un adepte de la baignade.

– Pourtant, il est resté beaucoup plus longtemps.

– Oui, au bout de trois heures je me suis inquiétée. Il n’avait pas emporté son téléphone, je suis allé voir. J’ai retrouvé sa serviette et ses affaires abandonnées sur la plage. J’ai même interrogé les gens qui étaient aux alentours, aucun d’eux ne se souvenait l’avoir vu.

Je suis revenue chez nous et j’ai attendu, mais il n’est pas rentré. Je n’ai trouvé aucune explication à son absence. Je ne voyais pas où il serait allé en maillot de bain. Finalement, j’ai appelé le commissariat vers 20h. J’ai peur qu’il se soit noyé.

– Avez-vous interrogé le poste de sauveteurs ?

– Il était passé 18h, il n’y avait plus personne.

– De toute manière s’ils avaient dû intervenir pour secourir votre mari, ça aurait été plus tôt et vous auriez été prévenue.

– Et s’ils ne l’ont pas vu ?

– Peu probable, ils font vraiment bien leur travail. Ils surveillent la zone en permanence. Dès qu’un nageur s’éloigne trop, ils vont vérifier qu’il n’a pas de problème. Et d’après ce que vous dites, votre mari se trouvait dans la partie sous surveillance.

– Certainement. Ce n’est pas un grand nageur.

– Aurait-il pu aller ailleurs ?

– Non. Pas en maillot de bain, il a laissé ses vêtements sur la plage. De toute manière, s’il avait changé d’idée, il m’aurait prévenue. Ce n’est pas normal. Il n’a pas disparu comme ça !

Le policier reprit avec le ton chaleureux d’un répondeur téléphonique.

– Dès votre appel, mes collègues ont contacté la permanence de la SNSM pour qu’ils fassent une première recherche. Il était déjà tard, il faisait nuit, ils ont tout de même envoyé un bateau avec un projecteur qui a longé la plage et est allé un peu plus au large, sans résultat.

Elle avait passé la nuit dans le séjour, le regard fixé sur la porte d’entrée, à portée du téléphone, en vain. Charles n’était pas rentré, affichant un air désolé avec une explication toute simple à laquelle elle n’avait pas songé. Il n’avait pas appelé non plus.

– Les recherches ont repris ce matin, dit le policier. Un canot a à nouveau sillonné la longueur de la plage. Un hélicoptère a même survolé la mer jusqu’à plusieurs kilomètres au large. Ils n’ont rien trouvé. D’après le responsable des sauveteurs s’il s’agit d’une noyade, avec les courants on ne va pas tarder à retrouver le corps.

Emilie Novet ne put se retenir plus longtemps, elle éclata en sanglots.

6

Charles Novert partit vers le large d’une brasse lente. Il n’était pas un adepte des bains de mer ni un très bon nageur, mais depuis plusieurs mois, il s’entraînait. Sans pouvoir deviner quand, il savait qu’un jour il devrait fuir.

A Paris, il sautait le déjeuner pour nager ou à défaut il s’entraînait le soir après le travail avant de rentrer à l’hôtel. A Dieppe, le week-end, il s’efforçait de trouver un moment pour se rendre au centre nautique doté d’un bassin en plein air chauffé. Il n’avait pas pour objectif de faire des chronos mais de pouvoir couvrir deux cents mètres, la distance nécessaire pour réaliser son plan d’urgence. Emilie, bien sûr, n’était pas au courant.

Charles Novert n’avait jamais été un grand sportif, pendant longtemps il s’était contenté de jouer au golf une fois par semaine. Toutefois cette activité, pratiquée surtout pour développer son réseau, ne suffisait pas à en faire un athlète. Le parcours de dix-huit trous consommait peu de calories, aussitôt regagnées avec le verre au bar du Club House. A quarante ans, quelques kilos superflus s’enroulaient autour de sa taille et il soufflait pour monter les escaliers. Ses bras manquaient de biceps, ses jambes d’épaisseur et son corps de souplesse. Malgré sa détermination, il avait failli renoncer à plusieurs reprises : au début, couvrir une longueur de bassin lui avait paru le bout du monde. Après chaque séance, il sentait ses muscles douloureux et tout son corps comme passé dans une essoreuse. Il avait dû apprendre à respirer dans l’eau sans trop en avaler, à flotter sans faire trop d’efforts, à progresser en économisant les gestes. Il n’aimait pas l’odeur javélisée, le bruit et les projections provoqués par les battements de pieds, l’écho des cris des moniteurs, ceux des enfants se jetant dans l’eau, le fracas des plongeons, la chaleur moite du vestiaire, en bref, il avait découvert qu’il avait horreur des piscines.

Ça n’avait pas facilité les choses, mais il devait continuer, il n’avait pas le choix, sa vie en dépendait.

En dépit de ses efforts, pendant les premières séances les progrès semblèrent faibles. Puis, petit à petit, les choses commencèrent à s’améliorer. Il allongea les distances, sa nage devint moins heurtée et plus efficace. Au bout de trois mois, loin de pouvoir rivaliser avec les membres du club local qui s’entraînaient parfois en même temps que lui et le dépassaient sans effort apparent, il était devenu capable de nager deux cents mètres. C’était suffisant pour mener à bien son entreprise lorsque le temps viendrait, s’il venait. Il s’était préparé, en souhaitant qu’il ne soit jamais nécessaire de passer à l’action.

Mais le temps était venu et c’était aujourd’hui.

Il était parti comme d’habitude pour un tour sur le front de mer, emportant une serviette et son maillot de bain, sans proposer à Emilie de l’accompagner. Il savait que ça ne la priverait pas. Puis il avait gagné la plage, posé ses affaires et était entré dans l’eau.

Après s’être éloigné vers le large, il obliqua à droite et progressa parallèlement à la plage, puis se repérant aux drapeaux qui flottaient sur la promenade, arrivé au niveau voulu, il tourna à nouveau à 90° en direction du rivage. Il n’apercevait plus ses affaires et les gens qui étaient assis à proximité devaient l’avoir perdu de vue. Il atteignit le bord assez loin de l’endroit où il était entré dans l’eau.