Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Alianza Literaria (AL)

- Sprache: Spanisch

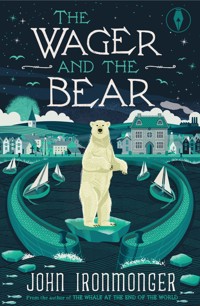

Un joven aparece desnudo y medio ahogado en la playa de St Piran, un remoto y aislado pueblecito de Cornualles. Su llegada coincide, y se relaciona, con la aparición de una ballena en las aguas del pueblo. Sus habitantes no saben que se llama Jonas "Joe" Haak, que es un analista de la City londinense y que ha diseñado a Cassie, un programa informático para anticiparse a los movimientos de los mercados. Tampoco saben que su extraña aparición está relacionada con las grandes pérdidas de su banco y con los últimos datos analizados por Cassie que apuntan a que puede desatarse una "tormenta perfecta": una crisis energética y económica global que provocará el caos, y la desaparición de la ley y el orden en todo el mundo; solo prevalecerá la lucha por la supervivencia. ¿Está tan cerca el fin del mundo? ¿Podrá el misterioso analista de la City convencer a St Piran para que se aísle del mundo exterior y se prepare para lo peor? Y, en medio de esta situación dramática, ¿qué relación hay entre Jonas y la enigmática ballena que acecha en la bahía? Como en sus anteriores obras, John Ironmonger nos brinda en "La ballena de St Piran" una novela original que alienta la reflexión del lector sobre temas acuciantes de nuestros días, pero sin olvidar ni la inventiva ni las emociones humanas. "La ballena de St Piran" es una novela inteligente y entrañable, una fábula divertida y profundamente conmovedora que resalta, en un momento apocalíptico, no nuestro lado oscuro sino nuestros aspectos más humanos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 568

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

John Ironmonger

La ballena de St Piran

Traducido del inglés porMariano Antolín Rato

Índice

PRIMERA PARTE. ¿PUEDE PESCARSE UN LEVIATÁN CON ANZUELO?

Prólogo

1. El día que Kenny Kennet vio a la ballena

2. El dedo más chiquitín del pie

3. Siempre viene bien para empezar

4. Es una maldita ballena

5. Un pez ya muerto

6. Nadie podría haber tirado con tanta fuerza

7. ¿De qué muere la gente?

8. A corto Aceros Estonios

9. Esa cosa en Arabia Saudí

10. ¿Se puede bajar el techo de esto?

11. ¿Cómo va a terminar todo esto?

12. Pero esa era su maldición, ¿no ve?

13. Estoy pensando en eso ahora, señor

14. La verdad es que no he pensado en eso

15. ¿Qué come la gente?

SEGUNDA PARTE. ¿SE PUEDE LLEGAR A UN ACUERDO CON LEVIATÁN?

16. Cuando cambió todo

17. Une usted los puntos

18. Estas son

19. A algunas personas les gusta el olor a pescado

20. En Cornualles no hay gripe

21. Aunque ande en valle de sombra de muerte

22. Es su tempestad perfecta

23. Sin electricidad y sin teléfono

24. Pasta de curry, cien, cuarenta y ocho

25. Ella me gustaba

26. Hay otros trabajos

27. Habrá tiroteos y matanzas

28. Mataría por una comida caliente

TERCERA PARTE. ¿PUEDE HACERSE UN BANQUETE CON UN LEVIATÁN?

29. ¿Qué haremos todos?

30. Siempre hay otras chicas

31. Creo que le han disparado

32. Permiso de atraque

33. Las opiniones de un viejo banquero judío

34. Un corazón tan grande como cinco hombres

35. En eso consiste seguir adelante

36. Ella había unido los puntos

Apostillas del autor

Y no se olvide a...

Créditos

Para Amalie

«Lo que, por tanto, es consecuente con un tiempo de guerra, en el que todo hombre es enemigo de todo hombre [...] no hay lugar para la industria [...] ni conocimiento de la faz de la tierra; ni cómputo del tiempo; ni artes; ni letras; ni sociedad; y lo que es peor de todo, miedo constante, y peligro de muerte violenta; y la vida del hombre, solitaria, pobre, infecta, brutal y corta.»

THOMAS HOBBES, Leviatán

PRIMERA PARTE

¿PUEDE PESCARSE UN LEVIATÁN CON ANZUELO?

Prólogo

EN EL PUEBLO DE ST PIRAN todavía hablan del día que en los arenales de Piran apareció el hombre desnudo. Fue el mismo día que Kenny Kennet vio a la ballena. Unos dicen que fue un miércoles. Otros parecen seguros de que era jueves. Fue a comienzos de octubre. A menos que fuera a fines de septiembre; pero ha pasado casi medio siglo desde lo que sucedió aquel día, y del revuelo de los días y semanas siguientes, y nadie, en aquella época o después, pensó en dejar por escrito lo sucedido. Así que lo único que tenemos son recuerdos, y estos suelen ser frágiles. En el pueblo hay algunos que aseguran que se acuerdan de todos los detalles, como si aquello hubiera pasado la semana anterior. Debían de ser jóvenes cuando sucedió todo aquello, y sus relatos forman parte de una maraña de cuentos que son eco de los viejos tiempos, y de cómo era el mundo, y todos hablan del hombre desnudo, y todos hablan de la ballena.

Muchos de los que participaron en esos sucesos ya no están con nosotros. Garrow el Viejo lleva mucho tiempo muerto. Y lo mismo el doctor Mallory Books, Martha Fishburne, el reverendo Alvin Hocking y Jeremy Melon, y muchos de los que ayudaron a salvar a la ballena. Pero sus relatos sobreviven y los cuentan los hijos y los nietos de los del pueblo, los vecinos y amigos. También se cuentan en el Festival de la Ballena que se celebra en la antigua iglesia normanda cada día de Navidad. De modo que si alguna vez encuentras el camino hasta St Piran (lo que podría ser difícil), oirás la historia en las calles y los bares; y si te entretienes con uno o dos del pueblo, y preguntas, puede que se sienten contigo en un banco con vistas al oleaje del océano, y puede que vuelvan a contar la historia: lo de la playa, y lo de la ballena, y lo del hombre desnudo. Puede, incluso, que te lleven andando por el antiguo muro del puerto y por el sendero pedregoso que rodea el promontorio hasta donde empieza la playa de guijarros y arena, y que te enseñen la roca sobre la que estaba Kenny Kennet cuando vio la ballena; y subiendo un poco más allá señalen la franja de arena donde fue encontrado el hombre que se llamaba Joe. Puede que se queden mirando el mar, las rocas nada acogedoras que bordean la playa como un collar gigantesco.

—¿Cómo es posible que un hombre flote en medio de ellas y no quede hecho trizas? —te podrían preguntar.

—Fue una aparición insólita. —Es lo que diría Jeremy Melon, el naturalista, de la llegada de Joe Haak a St Piran, cuando pronunciara el discurso anual en el Festival de la Ballena—. ¡Fíate de Joe para que una ballena te traiga desnudo a la playa! Otras personas preguntan la dirección y llegan tranquilamente al muelle a la luz del día. Pero Joe, no. Eso no. Joe quiere hacer una entrada espectacular. Así que se presenta disimuladamente en el pueblo en plena noche, nada mar adentro y vuelve cabalgando a lomos de una ballena enorme en la flor de la vida. —Y todas las veces que Jeremy Melon contaba eso arqueaba las piernas como un vaquero que monta un caballo enorme, y hacía girar un brazo como si sujetara un lazo. Puedes imaginar a Joe montado en el magnífico animal, maniobrando entre las rocas y subiendo al arenal. Jeremy sabría, lo mismo que los demás, que había poco de cierto en esa historia; pero contenía mínimos fragmentos de verdad, y muchas veces lo único que necesitamos para entender la realidad son fragmentos de verdad. El relato de Jeremy podía hacer reír a la gente; incluso a las personas que habían conocido a Joe Haak. Y eso, al final, era lo que importaba.

—A veces la exageración puede estar más cerca de la realidad que la verdad —diría la novelista Demelza Trevarrick. Y a Jeremy Melon le parecía que aquel era el modo en que St Piran prefería recordar a Joe Haak. No les interesaba el Joe serio, el pirado de la informática que se había pasado la vida doblado encima de sus ordenadores, trabajando en las matemáticas del Armagedón. No les interesaba el escurridizo, el chiflado chico de la ciudad que llevaba corbatas de seda, conducía coches veloces y ganaba al mes más de lo que ellos ganarían en un año. No les interesaba el Joe que ninguno de ellos había conocido; el Joe inseguro y preocupado, el Joe acosado por demonios, el Joe solitario que andaba merodeando en la oscuridad enfrentado a sus miedos privados. Ninguno de ellos es el hombre al que recuerdan en el Festival de la Ballena. El hombre al que homenajean fue un héroe. Fue un profeta. Fue el hombre que salvó al mundo. Y si vives en el pueblo de St Piran, entonces St Piran es el mundo... al menos para ti. Y así han pasado los años, y los recuerdos auténticos del hombre que se llamaba Joe se han confundido con los relatos. Habría niños en el Festival de la Ballena que oirían hablar a Jeremy Melon y que ahora siempre imaginarán al joven Joe Haak desnudo, a lomos de una ballena, y quizá, cuando todos los que le conocieron hayan muerto, esa sea la imagen que perdure.

1

El día que Kenny Kennet vio a la ballena

FUE CHARITY CLOKE LA QUE lo vio primero. Entonces solo tenía diecisiete años, y una tez tan lozana que las mejillas le brillaban como miel de trébol. En St Piran decían que estaba «tardando en florecer», pero un verano de suave sol de Cornualles y cálidos vientos atlánticos había barrido cualquier rastro de granos y acné adolescente y de mollas de niña pequeña, y la chica que llegó a la playa con su perro aquella mañana de octubre (¿o quizá era septiembre?) ya no era una niña.

—Los árboles que florecen tarde —diría Martha Fishburne— muchas veces florecen mejor. —Y Martha era maestra, así que debía saberlo.

Charity Cloke estaba paseando a su perro por la franja de guijarros secos que se extendía entre la playa y los acantilados, justo sobre los restos de algas depositados por la marea. Los pocos que estaban de vacaciones en otoño y que se habían aventurado, un día cálido, a frecuentar el arenal estaban abrigados y paseaban por los acantilados. La playa se encontraba desierta. Al oír lo que cuentan ahora, uno podría creer que estaba allí la mitad del pueblo, pues muchos aseguran haber visto al hombre, o haber colaborado para sacarle del mar; pero cuando se revisan los relatos, y cuando se escucha con atención a quienes aseguran que lo vieron, solo cinco personas, incluida Charity Cloke, se puede decir, sin la menor duda, que estuvieron allí aquel día; seis si se incluye al propio hombre desnudo.

Estaba Kenny Kennet, el que rebuscaba en la playa. Se encontraba merodeando por los guijarros del este de la bahía en busca de mejillones y cangrejos, maderas y otros restos flotantes. Si la búsqueda se le diera bien, convertiría los restos de maderas flotantes en obras de arte que podría vender a los turistas el próximo verano. Los mejillones y cangrejos los cocería y se los comería. Y los demás restos... bueno... eso dependería de lo que encontrara.

Garrow el Viejo, un pescador, estaba allí, pero, como dirían los del pueblo, Garrow el Viejo siempre estaba allí. Podía pasarse la mayor parte del día sentado en un banco cuando hacía buen tiempo y el viento era suave, con su gorro de punto encajado hasta las orejas, y allí fumaba su pipa y contemplaba las olas, atraído por el movimiento del agua, el golpear de la espuma salina y los gritos de las gaviotas argénteas; y allí, quizá, soñaba con el tiempo en que el océano fue su hogar.

Aminata Chikelu, la joven enfermera, estaba allí. Trabajaba en el turno de noche del pequeño hospital de Treadangel, así que la mañana en los arenales de Piran era para ella, en cierto sentido, su tarde. Aminata se relajaba, cuando la mañana era agradable, dando un paseo por el estrecho sendero que abrazaba la costa. Allí conseguía eliminar el estrés de la noche.

—¿Qué haces en realidad de noche en el hospital? —le preguntaba la gente.

—Atiendo a los enfermos que duermen —decía ella.

Y eso hacía durante sus rondas, provista con una linterna de luz atenuada y zapatos que no chirriaban, comprobando los goteros, y los medicamentos, y el pulso de sus pacientes de larga estancia, viejos y (con frecuencia) moribundos. Pocos de nosotros convivimos tan íntimamente con la muerte como las enfermeras; y la costa de Cornualles, podría contar Aminata, era uno de los sitios donde venía a morir la gente. Hay sitios peores para pasar los años de decadencia. ¿Pero te imaginas, si has cambiado tu casa de la ciudad por una barata y pequeña residencia junto al mar para enfermos terminales, que una noche exhalas tu último suspiro dentro de los límites antisépticos de un hospital sobrecalentado y la única persona que te coge la mano o es testigo de tu despedida es una esbelta enfermera de Senegal? Incluso a los que poseyeran suficiente imaginación les resultaría difícil imaginar una cara más agradable, o una voz más suave, o unas manos más cálidas para aliviar la partida que las de Aminata Chikelu. Lucía una tez café con leche que evidenciaba el cóctel de genes de sus antepasados: un poco de África, un poco de Europa y un poco de quién sabe dónde; un conjunto híbrido que le proporcionaba la combinación perfecta de rasgos: ojos oscuros subsaharianos, pelo espeso, que llevaba trenzado con cintas, una nariz levemente celta y una encantadora sonrisa gitana.

El último de los que estaban aquel día en los arenales era Jeremy Melon, naturalista y escritor. Jeremy, un tipo delgado y singular, venía a la cala, o eso te diría él, en busca de inspiración. A veces instalaba un caballete y llenaba un lienzo con acuarelas, pero esa no era su especialidad. Las palabras eran su dominio. Las historias eran su dominio. Muchas veces con marea baja emprendía su marcha por la bahía y contemplaba a las criaturas de los charcos entre las rocas, imaginando historias de sus vidas. Qué curioso debía de ser, pensaba, ser un gusano, o un pez o una concha marina en un charco. Con la marea alta tu vida se convertía en parte del enorme océano que rodea el planeta. Podías venir e ir adonde quisieras. Podías navegar sobre una ola y flotar o nadar hasta la playa de Port Nevis, o surcar las aguas hasta Tahití. Luego, en el momento siguiente, la marea te abandona; el mar se retira; y entonces ocupas un frágil recipiente de agua sin refugio frente a las fuerzas del sol, que resecan, o incluso a los que rebuscan en la playa como Kenny Kennet, que te podría meter en un cubo y freírte. Algún día, pensaba Jeremy Melon, escribiría un relato sobre eso.

Seis personas, pues, y un perro; y una de las seis estaba tumbada desnuda, boca arriba, y parecía que estaba ahogada.

La gente podría preguntarle a Charity Cloke: «¿Era tan guapo... ya sabes... allí abajo?», y movían los ojos sugiriendo la parte de abajo. Lo que querían decir era, claro: «¿Era tan guapo por debajo de la cintura como indudablemente lo era por encima?». Y Charity Cloke respondería con una tímida sonrisa, sus mejillas de miel sonrojadas.

—No lo puedo decir —contestaría, y enarcaría las cejas de aquel modo... contenta de poseer tal información íntima pero nunca inclinada a compartirla.

Por encima de la cintura el hombre de la arena, podrían decir muchos, era guapo. Fría debido al mar, su carne parecía translúcida; sus venas azules, como un mapa secreto debajo del pálido papel de su piel; su pelo, desparramado por la cara como trigo mojado después de una tormenta. Pero lo que ya sabían los lugareños que hablaron del asunto con Charity Cloke (porque los rumores eran muy claros al respecto) era que el hombre desnudo había hecho gala, aquel día, de un fenómeno fisiológico completamente infrecuente en un hombre sacado de agua fría. El doctor Mallory Books usaría el término médico adecuado cuando se lo explicó a Charity. El hombre del mar, diría, estaba «priápico». El agua muy fría, contaba a la joven, puede, en ciertas circunstancias, producir una vasodilatación. Y la vasodilatación puede tener como consecuencia la reacción que había observado Charity Cloke. No te preocupes, le dijo el doctor Books, la hinchazón era involuntaria.

—Esas cosas no duran mucho —dijo.

Y, en efecto, minutos después de su llegada al pequeño consultorio del doctor Books en la calle del Pez, el efecto había cesado, la erección había desaparecido, y eso había evitado posteriores sonrojos de la señorita Cloke.

Podrías, si visitaras St Piran, dar sentido a la secuencia de acontecimientos del arenal de Piran y del pueblo de St Piran de aquel día de otoño combinando las historias que contaban Charity Cloke, Kenny Kennet y Jeremy Melon. Podrías añadir a ellas los relatos de Casey Limber, el fabricante de redes, y los del doctor Books y de Garrow el Viejo. Si lo conseguías, podías, con cierta confianza, ser capaz de desenmarañar el auténtico curso de los acontecimientos del día en que empezó todo.

Podrías empezar con Kenny Kennet, el que rebuscaba en la playa, andando entre las rocas del extremo este de la bahía con sus bolsas de plástico, sus reteles y el resto de su equipo. Aquellas eran rocas que él conocía bien. Llevaba rastreando aquella cala, y una docena más a lo largo de la costa, en busca de restos de los tesoros desechados por el mar, diez o quince años; desde que dejó el colegio, si sus cálculos son dignos de crédito. Su pelo, casi nunca cortado, estaba enredado y tieso, como cabos de cuerda descoloridos por la sal y el viento; ahora que los días se hacían más frescos, mantenía el indomable pelo en su sitio debajo de una gorra de gendarme de lino. Llevaba unos pantalones de Oxfam enrollados hasta la rodilla, una camiseta de Guinnes y en el cuello un pañuelo de algodón muy gastado. Estaba agachado, arrancando mejillones de una roca con una navaja de hoja plana, cuando, en un arranque, se estiró, gateó unos tres metros promontorio arriba y, desde su posición dominante, miró hacia el mar.

¿Qué estaba buscando?

—Nada en especial —diría. Aquello no era más que algo que hacía. Esperaba quizá restos traídos por el mar, flotadores que pudiera vender a los mariscadores por un vaso de cerveza, o trozos de red para Casey Limber.

Lo que vio, sin embargo, fue a la ballena.

Al principio podría haber sido un delfín. O incluso una foca. Se deslizó como una sombra por debajo de las olas, como el casco gris verdoso de un antiguo barco hundido, girando ligeramente, atrayendo los rayos del sol desde el agua. A Kenny le pareció como si una mano se hubiera movido delante del sol, originando una franja de oscuridad que se desplazaba por las profundidades. Y entonces, con apenas una ondulación, el leviatán se hundió y desapareció.

El agua era oscura y profunda en el promontorio. Kenny Kennet lo sabía, pero nunca había visto a un delfín tan cerca de la costa. Contempló la vacía franja de mar, reflejando lo que había, o no había, visto. Tiene que haber sido un delfín, pensó. A menos que... ¿a menos que quizá fuera una ballena? Ahora el agua que había ocupado la forma gigantesca estaba brillante, como si una delgada película de cristal hubiera quedado sobre el mar. El rastreador de playas volvió la cabeza para ver si había alguien más que pudiera confirmar lo que había visto. Y justo a unos cien metros aproximadamente estaban Charity y su caniche.

—¡Eh! —Kenny agitó los brazos—. ¡Eh!

Su grito atrajo la atención de Charity Cloke, y también la de Aminata Chikelu, que estaba un poco más arriba de la orilla, y asimismo la de Jeremy Melon, que todavía exploraba los charcos de las rocas.

—¡Eh! —gritó Kenny otra vez—. ¡Creo que he visto una ballena!

—¿Una qué? —chilló Charity. Jeremy y Aminata estaban demasiado lejos para unirse al intercambio de frases.

—¡Una ballena! —Kenny hizo un gesto señalando algo.

Charity Cloke se lanzó a correr por la arena hacia el promontorio. Había varios salientes de roca que sortear.

—¡Rápido! —Kenny volvía a ver la forma. Emergía lentamente de las profundidades.

—Ya voy. —Charity utilizó las manos para sujetarse al rodear una roca puntiaguda con bálanos incrustados.

—Rápido.

En el océano emergía el leviatán. La marea parecía subir con el monstruo. Una cascada de espuma y burbujas se desbordaba por sus costados. Ahora tenía una forma reconocible: un globo de barrera con estrías que se doblaba y producía ondas. ¿Podría ser un submarino? La idea sorprendió a Kenny, pero la sugerencia se desvaneció al instante cuando el enorme lomo gris del cetáceo asomó por encima de la superficie y, con un monstruoso resoplido, una columna de agua salió despedida por sus espiráculos.

—¡Dios mío!

Charity Cloke estaba gritando a unos metros de la orilla.

—No pasa nada —exclamó el rastreador de playas con los ojos clavados en la ballena—. No te va a hacer daño.

Pero Charity no le gritaba a la ballena.

Más tarde Charity diría que lo que le hizo gritar no fue la desnudez del hombre. Tampoco la evidente erección; su «priapismo», como lo llamó el doctor Books.

—Fue solo la impresión —diría—. Rodeé la roca y allí lo tenía... allí tumbado. Creí que estaba muerto.

Puede que el hombre de la playa no estuviera muerto, pero sin duda estaba frío y muy quieto. Jeremy Melon fue el segundo que llegó. Si acaso, Jeremy parecía más impresionado por la aparición del hombre que la propia Charity. Entonces Kenny bajó de su roca todavía sofocado por su encuentro con la ballena.

—¿Qué...?

—Creo que está muerto —dijo Charity.

Ahora tres personas inmóviles miraban el cuerpo en la arena, y ninguna se atrevía a tocarlo. Era la terrible inercia de una crisis lo que les contenía. La parálisis fruto de la indecisión. Era un hombre... claro; su tremenda tumescencia era prueba de ello; pero tenía la piel tan blanca y magullada por la arena que al principio Charity había pensado que podía tratarse de una marsopa. O una foca. O algo muerto surgido de las profundidades y depositado como un desecho en la playa.

—¿Quién es? —preguntó Kenny, como si saber eso pudiera servir de algo.

—No lo he visto nunca —dijo Charity.

Jeremy negó con la cabeza despacio.

—Yo tampoco.

—¿No deberíamos...? —empezó Charity.

—¿Qué?

—Hacerle... ¿el boca a boca?

El silencio resultó embarazoso. Ninguno de los dos hombres parecía dispuesto a aplicarle el tratamiento.

—Lo haré yo —dijo Jeremy, al cabo de un momento. Se estaba poniendo de rodillas.

—No. Lo haré yo —dijo una voz desde atrás. Aminata, la enfermera, acalorada por su carrera por la playa, acababa de llegar. Los apartó y se dejó caer en la arena.

—Sujétenle los brazos.

Hicieron lo que se les decía. El náufrago estaba frío y empapado; debía de llevar en el agua mucho tiempo. Puede que la ola producida por la emersión de la ballena lo hubiera traído a la orilla.

—Pónganle boca abajo. Le tengo que vaciar los pulmones.

Ahora se ayudaron unos a otros. Le dieron la vuelta al cuerpo, sin preocuparse del efecto que eso pudiera tener sobre su erección. Aminata le apretó la espalda con las manos. El agua salió por la boca a borbotones. Volvió a hacer presión. El hombre pareció asfixiarse.

—Creo que está vivo —dijo Aminata—. No tenía mucha agua en los pulmones. Pónganle de espaldas.

Le dieron la vuelta con torpeza.

—Creo que está respirando —dijo Kenny.

—Vamos a asegurarnos. —La enfermera tapó los orificios de la nariz del hombre y apretó sus labios contra su boca, introduciéndole aire en los pulmones. El pecho del hombre se hinchó, y luego, cuando ella se apartó, el pecho se hundió. Aminata volvió a introducirle aire.

—No hay duda de que respira —dijo Jeremy.

—Una vez más. —Otra bocanada de cálido aire senegalés introducida en los fríos alvéolos del hombre que no estaba muerto. Y esta vez, cuando Aminata soltó a Joe y el cuerpo de este cayó lentamente, sus labios parecieron separarse de mala gana, como las bocas desesperadas de dos amantes que se despiden.

—Está congelado —dijo Charity.

—El frío es lo que le mantiene con vida. —Aminata se estaba quitando el abrigo—. Pero, de todos modos, tenemos que calentarle. Vamos a ponerle esto.

—¿De dónde vendrá? —preguntó Kenny.

—¿Importa eso? Venga. Échenme una mano.

—Necesita unos... pantalones —dijo Charity. Fue lo más cerca que estaría de referirse a lo que le pasaba al hombre.

—No puedo darle los míos —dijo Kenny.

—Le pondré los míos. —Jeremy se soltó la hebilla del cinturón—. No te preocupes. Soy decente.

—Más decente que él —dijo Aminata.

Subieron los pantalones de Jeremy por las piernas mojadas del náufrago. Jeremy, en chubasquero y calzoncillos, examinaba la operación.

—Ahora —dijo— será mejor que lo llevemos al doctor Books.

Garrow el Viejo, sentado en su roca, apretaba el tabaco de su pipa cuando vio que los cuatro hacían esfuerzos por levantar al hombre. Al principio cada uno agarraba un miembro, y llevaban colgando como a un saco al desconocido, pero aquello resultaba engorroso. Se detuvieron, hicieron una especie de cesto con los brazos y colocaron al hombre entre ellos. No era elegante, pero resultaba más fácil.

Garrow golpeó la pipa contra la roca.

—¿Vio alguno a esa ballena? —preguntó, mientras ellos avanzaban con esfuerzo arena arriba.

—La vi yo —dijo Kenny—. Estuve tan cerca de ella como ahora le tengo a usted.

—Es mala noticia —dijo Garrow, poniéndose de pie con esfuerzo. Soltó una tos profunda y gutural—. No debería estar tan cerca.

—No —dijo Kenny—. Señor Garrow, tenemos que llevar a este hombre al doctor Books.

—Una ballena en la cala, eso es malo.

—Sí —dijo Kenny—. Tenemos que irnos.

—A los pescadores no les va a gustar nada.

—Supongo que no.

—No era una ballena de las que comen peces, señor Garrow —dijo Jeremy—. Por lo que pude ver, era una ballena de aleta.

—Conque una ballena de aleta, ¿eh?

—No comen peces. Es una ballena barbada.

Aminata intervino.

—Señor Melon, aunque a todos nos gustaría mucho quedarnos aquí para tratar de la biología de las ballenas, creo que tenemos que llevar a este hombre al médico.

—Claro. Claro.

El sendero que va a la playa de los arenales de Piran rodea el promontorio rocoso y luego dobla inmediatamente tierra adentro por las grandes piedras de granito del puerto del pueblo de St Piran. Allí se extienden un par de diques como brazos protectores que mantienen el océano apartado de las construcciones bajas encaladas que bordean el muelle. Al rodear ese promontorio, el grupo de salvadores se tambaleó con el cuerpo del desconocido colgando incómodamente entre ellos. En la dársena atrajeron la atención de todos los del pueblo que tenían vistas al puerto. Casey Limber, el fabricante de redes, fue el primero que los distinguió. Iba paseando por el dique en dirección a la playa cuando se encontró con ellos. Pronto se les unió Jessie Higgs, la dueña de la tienda, los pescadores Daniel y Samuel Robins, el dueño del pub Petrel, Jacob Anderssen, dos de las chicas que metían el pescado en cajas, el capitán O’Shea, jefe del puerto, Polly Hocking, la mujer del vicario, Martha Fishburne, la maestra, y una docena de personas más si damos crédito a lo que se cuenta.

—¿Quién es? —fue lo que preguntaron muchos, inquietos porque el cuerpo rescatado del mar pudiera ser un novio, o un hermano, o un primo, o un hijo.

—No lo sabemos —le dijo Jeremy.

—¿Un desconocido entonces?

—Eso es.

Detrás del grupo de porteadores venía Garrow el Viejo, agitando su bastón en una mano y la pipa en la otra.

—Es de mal agüero, os lo aseguro. Es mala señal.

Con ganas de más información, los lugareños rodearon a Garrow.

—Era una ballena —les contó, manoteando con mucha exageración—. Salió de las aguas como un demonio de las profundidades. Más grande que una casa, así era. Más grande que una hilera de casas.

Aquella explicación resultaba confusa.

—¿De qué está hablando, Garrow? —dijo uno—. Eso no es una ballena. Eso es un hombre.

—Y guapo —dijo otra persona. Puede que haya sido Polly Hocking, la mujer del vicario.

—Era una BALLENA, lo digo yo —exclamó el viejo pescador—. La vi yo. Salió del mar y me miró con su ojo.

Aquella noticia fue aceptada con desconfianza por el numeroso grupo del muelle.

—Usted no estuvo cerca de la ballena —soltó Kenny Kennet, cortante, ahora que la conversación se centraba en la ballena, para asegurarse de que su participación en los acontecimientos no se pasaba por alto—.Yo estaba muy cerca de ella.

—Yo la vi desde tan cerca como te veo a ti —dijo Garrow.

—¿Llevamos, por favor, a este hombre al médico? —dijo Aminata.

—Deje que ayude. —Era el joven Casey Limber. Se adelantó para librar a Charity de su carga, pero tenía unos brazos tan fuertes que levantó al hombre inconsciente y cargó con él solo.

Y así el grupo avanzó por el puerto, pasó las casas de los pescadores que daban al muelle, hasta la estrecha plaza, y subió por la estrecha calle de adoquines hasta la puerta de una casa en un bancal. Muchas de las personas que se habían unido al cuarteto original en el muelle intentaron seguirlo dentro.

—¿Están locos? —preguntó Jeremy a la señora Penroth, la mujer del mariscador—. ¿No? Entonces quédense fuera, hagan el favor.

La puerta de la casa de la calle del Pez se cerró detrás de ellos y el grupo de mirones curiosos se quedó en la calle con sus teorías.

2

El dedo más chiquitín del pie

–UN PAÍS NO ES MÁS QUE un cuerpo —decía Martha Fishburne a los niños de la escuela primaria de St Piran—. Sus grandes ciudades, esas son el corazón y los pulmones, y el cerebro. Son los ojos y la boca y los oídos. Todo lo piensan, y todo lo hablan. Las carreteras y vías férreas salen de ellas, y son las arterias y las venas que traen todos los nutrientes de vuelta a las ciudades. Y todos los pueblos y las aldeas, bueno, son los huesos que mantienen al país en pie. Y las granjas y las fábricas son los músculos que hacen todo el trabajo. Cargan con todo y lo transportan todo.

—Y nosotros, ¿qué? —preguntaban los niños—. ¿Qué pasa con St Piran?

—Nosotros no somos más que el granito más pequeño de la punta más pequeña del dedo más chiquitín del pie. A nosotros nunca nos vienen a ver, nunca piensan en nosotros. —Clavó la vista en los niños, desde los mayores hasta los más pequeños, con la mirada más severa que pudo poner. Luego dejó que en su cara se dibujara una amplia sonrisa—. Y eso es precisamente lo que nos gusta.

Podría ser difícil explicarle a un forastero dónde se encontraba exactamente, o incluso aproximadamente, el pueblo de St Piran. Se encuentra al lado del mar, al final de un promontorio, un grupo apretado de casas estrechas en equilibrio sobre la ladera, pegadas con fuerza a la curva de la estrecha carretera que cae como una cascada hasta el puerto. Es un sitio pequeño, más una aldea que un pueblo, con la cara vuelta hacia el mar salvaje, dando incluso la espalda al rechoncho dedo de tierra sobre el que se encuentra. Solo hay una estrecha carretera que lleve al pueblo. ¿Cómo iba a haber más? La misma carretera, claro está, te saca de él, y es un camino que resulta absurdamente fácil de pasar por alto. Una vez hubo una señal, en la larga carretera desde Treadangel hasta Penzance, antes de una curva peligrosa y justo en lo alto de una cuesta. La señal decía «St Piran 3,5 millas», pero eso, al parecer, era falso, pues estaba pintado encima de «St Piran 4 millas». Después otra mano cambió eso por «St Piran 4,5 millas». Más tarde incluso la señal desapareció por completo; robada, decían algunos, para chatarra.

La desaparición de la señal de tráfico, a decir de todos, no afectó al pueblo. De hecho pocos se fijaron en que ya no estaba. Solo los turistas más audaces se aventuraban tan lejos; la mayoría prefería las grandes playas buenas para el surf de Newquay, o los puertos pesqueros más pintorescos de Looe, Mevagissey o Fowey. Los que hacían todo el camino hasta St Piran y alquilaban una de las casitas de campo sobre el acantilado o se quedaban en la pensión de Hedra y Moses Penhallow... bueno, esas personas eran las más decididas. Llegaban triunfantes al puerto, se apeaban de sus coches tambaleándose de agotamiento y agitaban sus mapas de carretera para dejar constancia de su hazaña.

—Lo encontramos —presumían—. Lo encontramos.

Para esos viajeros intrépidos el mayor logro del trayecto nunca eran las horas de autovía desde donde buenamente estuviese lo que llamaban su casa hasta la costa del Canal, en Exeter, ni siquiera las dos horas y media desde Exeter hasta las puntas de Cornualles. Lo más importante era la carretera estrecha; las 4¼ millas del camino que se retorcía haciendo curvas a un lado y otro desde la carretera de Treadangel hasta el mar. ¿Sería de verdad aquella carretera la correcta? Los setos eran espantosamente altos en aquella parte de Cornualles, de modo que cuando uno creía que cruzaba la cresta de una colina y vería el pueblo allí delante, la carretera se retorcía hacia abajo otra vez o trazaba otra curva. No lejos del comienzo, la carretera se estrechaba y tenía un solo carril. Ese era el punto, a la puerta de la granja de Bevis Magwith, donde muchos visitantes ocasionales se rendían y daban la vuelta. A los que no lo trazaban todavía les quedaban tres millas sin siquiera un cartel, una bienvenida, o la visión de un campanario lejano.

No es extraño, pues, que los habitantes de St Piran hubieran perdido hacía tiempo la esperanza de ganarse la vida con los turistas de paso. Aparte de la pensión de los Penhallow que daba al puerto, la pequeña playa rocosa y las cuestionables obras de arte de Kenny Kennet, había poco que los atrajese. Aparcar podía resultar difícil; solo había seis plazas con parquímetro en el muelle, y muchos visitantes ocasionales se encontraban conduciendo de vuelta hacia Treadangel sin haber podido bajarse del coche. La tienda del pueblo vendía poco más que un surtido básico de productos de alimentación; no tenía sitio para postales, artículos de playa o souvenirs. El pub Petrel era oscuro y pequeño, y nada invitaba a entrar en él. No había paseos en barca organizados, ni minigolf, ni siquiera un café decente. Hedra y Moses Penhallow anunciaban «Café y té», pero la sala donde los servían se las arreglaba para tener un aspecto tan poco atractivo, con sus descoloridos visillos y adornos italianos baratos, que ni siquiera en pleno verano había muchos clientes.

El día que Kenny Kennet vio la ballena, cuando el hombre desnudo apareció en los arenales de Piran, solo había un coche en el aparcamiento de pago. Un Mercedes cupé blanco. Estaba cerrado. Jeremy Melon atisbó por las ventanillas.

—Nada —le dijo a Polly Hocking, la mujer del vicario.

—¿Qué está buscando?

—No estoy seguro. —Se irguió—. Algo que indique quién es el dueño.

—¿Cree que podría ser de él? ¿El hombre de la playa?

Jeremy asintió.

—¿Cómo si no iba a llegar aquí? —preguntó.

—A lo mejor —sugirió Polly Hocking, que tenía tendencia a lo dramático— se cayó de un barco.

—Podría ser. —Jeremy probó con el maletero—. O a lo mejor vino en coche a primera hora de la mañana, fue a dar un paseo, decidió bañarse, se lo llevó la marea...

—¿Completamente desnudo?

—Pasa a veces. A lo mejor olvidó el bañador.

—¿Deberíamos llamar a la policía?

—A lo mejor —dijo Jeremy. Se apartó de Polly para mirar el puerto—. Pero todavía no. Deberíamos esperar hasta que se despierte.

—Su tique de aparcamiento se terminará pronto —dijo Polly.

Jeremy se encogió de hombros.

—¿Cuándo fue la última vez que hubo un vigilante en el aparcamiento en St Piran?

Al final del dique, donde empieza el rompeolas, lejos de la vista del pueblo, Charity Cloke estaba sentada muy tensa apoyada en la piedra, sin importarle la humedad de la arena. Casey Limber se sentó a su lado. Los dos evitaron mirarse. En lugar de eso clavaron la vista en las fuertes olas que rompían y en las gaviotas que se zambullían.

¿Por qué había llegado aquella mañana Casey Limber hasta el promontorio? No tenía motivo para estar allí, a menos que pudiera estar buscando a Charity Cloke... y había algunos que decían que eso hacía, aunque Casey lo niegue hasta el día de hoy. Algunos decían que el fabricante de redes estaba siguiendo a Charity, pero eso suena a acoso. La explicación precisa podría ser que estaba esperando la oportunidad de encontrarse con Charity. Puede que se hubiesen encontrado en la retirada cala, y que él hubiera levantado educadamente el gorro y soltado un alegre «hola». Podrían hablar, y una cosa llevaría a la otra, ¿y quién sabe en qué podría acabar todo eso? Pues, en realidad, son cosas que los jóvenes hacen con las chicas, en especial las que maduran tarde, y las que son tan guapas como Charity Cloke. Y como suele pasar, el encuentro se produjo; y aunque no fuera la cita que Casey habría planeado o imaginado, una cosa al final lleva a la otra, y el resultado podría ser adecuadamente descrito como positivo para Casey (y también para Charity). Nos labramos nuestra propia suerte, como diría Martha Fishburne.

—Qué día tan raro —dijo Casey. Se sentía tan cerca de Charity que imaginó que oía los latidos de su corazón.

¿Qué se le pasa por la mente a una chica como Charity Cloke? Casey habría deseado leerle los pensamientos, o por lo menos interpretar su expresión.

—Vamos a dar un paseo —había dicho él cuando dejaron la casa del médico en la calle del Pez, y en lugar de bajar la vista y negar con la cabeza como podría haber hecho el día antes, ella había asentido. Y por eso habían recorrido el muelle, con el caniche a remolque, y habían terminado allí, contemplando el ritmo entrecortado de las olas y la espuma contra las antiguas rocas.

—¿Crees que se pondrá bien? —preguntó Charity.

—Hemos hecho todo lo posible. Está en buenas manos. Si le puede curar alguien, entonces el doctor Books puede.

—En realidad ya no es médico.

—Claro que lo es. Se acaba de jubilar, eso es todo. No significa que no sepa qué hacer.

—¿Crees que llamarán a una ambulancia?

—A lo mejor. —Casey estiró sus largas piernas—. La última vez que llamaron a una ambulancia fue cuando Dorothy Restorick estaba teniendo a su hijo.

—Me acuerdo. —Charity sonrió.

—Le llevó cuatro horas llegar.

—Cinco... dicen algunos.

—Cuando por fin nació, el niño estaba destetado.

Se rieron y durante un momento volvieron la cara para mirarse a los ojos.

Él era mayor que ella, pero no mucho. Había venido de Port Nevis, en Roseland, y remendado redes en Mousehole, y había bailado con chicas en la playa de Newquay, donde los chicos llevaban muy poca ropa y las chicas incluso menos. Ahora estaba viviendo en St Piran completamente solo, en las dos pequeñas habitaciones de encima de la casa del jefe del puerto. Su padre todavía remendaba redes en su pueblo, pero era un sitio demasiado pequeño para que dos hombres se dedicaran al mismo oficio, así que allí estaba Casey Limber, sin ataduras en St Piran, delgado y alto como una pícea, con oscuras cejas españolas y un modo agradable de hablar.

—¿Habías visto antes a un hombre así? —le preguntó Charity.

—¿Así, cómo? —dijo él, con una picardía oculta en sus palabras.

—Arrastrado a una playa —dijo ella, pero no pudo disimular su sonrisa.

Cuando la besó, aquello no estaba planeado. No pasó porque él estuviera demasiado cerca, o la estrechara entre sus brazos. Fue más como la zambullida de una pardela en la oscura ola, como una atracción magnética, como si la gravedad empujara su cuerpo hacia el de ella y atrajera su cara hacia la de él. ¿La inesperada visión de Príapo en la playa había despertado algo en el interior de Charity? Sus labios se encontraron y cuando ella aspiró, lo que entró en sus pulmones fue el dulce olor del fabricante de redes.

Había pasado muy poco tiempo desde la llegada del hombre desnudo, desde que Kenny Kennet vio a la ballena. Y, sin embargo, las cosas ya habían empezado a cambiar. Charity lo sabía mientras aspiraba la esencia de Casey Limber. Sabía que si hubiera sido ayer no estaría tumbada debajo de las tiernas ramas de pícea de Casey Limber. No estaría notando la humedad de la arena en la parte de atrás de su peto. Pero ayer no era hoy.

—Es menester que todo esto acontezca —diría el reverendo Alvin Hocking—. Es menester que todo eso haya acontecido.

Charity volvió a ver imaginariamente al hombre, tan blanco y tan magullado, tan mojado y tan frío, con su erección como un mástil que apuntaba a los acantilados.

—No te inquietes por eso —había dicho el doctor Books. ¿La inquietó? No lo creía. Sabía lo que le pasaba al cuerpo humano. Tenía un hermano... solo de quince años... y le había visto en todas las situaciones imaginables.

Aunque no, quizá, en aquella.

—Es menester que todo esto acontezca —susurró, cuando la lengua de Casey Limber empezó a explorarle los labios.

Él se echó atrás y la miró.

—Todos los días son nuevos —dijo Charity—. No sé si antes era realmente consciente de eso.

—Claro que lo son —dijo Casey, y la volvió a besar.

—Pero este día es algo más que nuevo. Necesitamos otra palabra para describir este día.

—¿Qué tal perfecto? —dijo él.

—No, esa no es la palabra adecuada. —Se abandonó sobre la arena, su última resistencia desaparecida, y le devolvió el beso—. Pero servirá.

3

Siempre viene bien para empezar

–LO PRIMERO QUE DEBERÍA SABER usted es que yo no soy exactamente un médico.

Está tumbado entre frescas sábanas de algodón, ahora seco y caliente. Nota como si tuviera los párpados pegados.

—Es decir, soy exactamente un médico. Solo que ya no estoy en activo.

Se obligó a abrir los ojos, en busca del origen de las palabras. Volvió la cabeza.

—Todo lo que haga, lo haré como un ser humano a otro. No estoy obligado. No pertenezco a la seguridad social. Si no está de acuerdo con algo, lo único que tiene que hacer es levantarse e irse.

En un rincón del cuarto, junto a la puerta, había una forma imprecisa. La forma estaba hablando.

—Bien sabe Dios que uno nunca se jubila cuando vive en un sitio como este. Los de Truro no dejan de decirme que debería rechazar a la gente sin más. Uno de estos días, dicen, un tipo desagradecido me va a demandar, y entonces dónde terminaremos, ¿eh? En el asilo, supongo. Conque claro que les digo que dejaré de atender pacientes. Luego, una vez más, entra un pobre desgraciado con un clavo que le atraviesa el pie, o una espina de pescado en la garganta. ¿Qué se espera que haga? ¿Qué pasa con el juramento hipocrático? Traen a rastras a alguien hasta aquí, medio ahogado y congelado... ¿entonces qué?

La forma dejó de hablar un momento para dar una calada exageradamente larga a su corto puro. Soltó una bocanada de humo con una tos.

—De modo que si quiere un médico como es debido tiene que levantar su dolorido culo de esa cama caliente y cómoda y encaminarse a Truro, donde los médicos, les guste o no, le matarán. —Dio otra chupada al puro—. Normalmente es lo que hacen.

Joe Haak pestañeó. ¿Dónde estaba? ¿De quién era aquella cama? Trató de fijar la vista en el hombre que hablaba, pero los ojos le dolieron por el esfuerzo. Los cerró apretándolos.

—¿Entonces qué elige? ¿Probar suerte con el matasanos de aquí o andar todo el camino hasta la carretera, tomar el autobús de las tres y veinte y llegar a Truro antes de que se hayan ido todos a casa a pasar la noche?

—¿Dónde estoy?

—Buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Quiere una referencia cartográfica? ¿O bastará con el código postal?

—Un nombre podría servir. —Trataba de recordar lo que había pasado ayer. Había habido un viaje. Largo. Había estado en el agua. Su nombre lo habían sacado de un sombrero. ¿Qué sombrero? Intentó levantarse pero notó sus músculos absurdamente débiles.

—¿Cómo me llamo yo? ¿O el nombre de este poblacho dejado de la mano de Dios? —El médico que no era exactamente médico dio otra calada a su puro y luego aplastó lo que quedaba de la colilla en un pequeño plato de cristal—. Me llamo Books. Mallory Books. Podría decir doctor Books, pero si lo digo usted me podría demandar.

Joe notaba que tenía una lengua desmesuradamente grande en la boca.

—¿Por qué le podría demandar?

¿Entendía el médico sus palabras? En sus oídos sonaron como «poqué lopo dia dema da». Intentó abrir los ojos de nuevo. Si solo los mantenía abiertos un poco, a lo mejor no picaban tanto.

—¿Quién sabe? —Era evidente que el médico tenía oído para las palabras difíciles—. ¿Por hacer que usted siguiera vivo? No a todo el mundo le gusta este bendito estado que llamamos vida.

—Ah. —Joe volvió a dejarse caer en las almohadas. Así que estaba vivo. Notó un inesperado alivio ante esa idea—. ¿Me ha... mantenido vivo? Quiero decir, ¿de verdad? —¿Ma mantuvido bebo? ¿Cundid cedá?

—Yo y unos cuantos más. Al parecer le debe la vida a una chica que se llama Charity, a una enfermera que se llama Aminata y a unos que le trajeron. Mi única aportación ha sido mantenerle caliente.

—Gracias. —Joe volvió a cerrar los ojos y durante un momento notó que se estaba yendo.

«Lo hemos echado a suertes —estaba diciendo una voz en el interior de su cabeza—. Y te ha tocado a ti, colega. Te ha tocado a ti, colega».

Cuando abrió los ojos otra vez, había desaparecido el médico. Se durmió.

—SE ME OCURRIÓ QUE QUERRÍA comer. —El doctor Books estaba de vuelta al lado de su cama. Ahora la habitación estaba más oscura—. ¿Sopa? Incorpórese. Le sentará bien.

—Gracias. —Esta vez se incorporó con menos esfuerzo y la lengua parecía haber recuperado su tamaño normal—. ¿Dónde estoy?

—¿No nos ocupamos ya de eso?

—¿Sí? No recuerdo la respuesta.

—Pocos recuerdan. —El médico puso una bandeja encima de la cama. Sopa caliente y un tazón de té.

Joe agarró el té y lo terminó en media docena de sorbos. ¿Cómo se las habría arreglado para tener tanta sed? Empezó con la sopa. Cuando alzó la vista, los ojos ya no le picaban.

—Bien, ¿dónde estoy? —volvió a preguntar.

El médico se dejó caer en un sillón de orejas.

—Se lo diré con una condición —dijo el médico—. Le contestaré a esa pregunta si usted contesta a una de las mías.

—Bien.

—En el nombre de Dios, ¿qué estaba haciendo usted en la playa vestido como vino al mundo? ¿En esta época del año?

¿Vestido como vino al mundo? Joe de pronto se sintió avergonzado. Desnudarse había parecido casi natural en su momento. Atrevido quizá, pero poco sorprendente. El mar estaba oscuro y la playa desierta. Se había sorprendido al notar el agua fría.

—No estoy seguro del todo.

—Entonces, ¿por qué no probamos con esta? ¿Quién es usted? ¿De dónde viene?

«Estamos sacando tu nombre de un sombrero, colega —dijo la voz dentro de su cabeza—. Te estás buscando la ruina».

Notó que le aumentaban los latidos del corazón.

—¿Quién es usted? —volvió a preguntar el médico.

—¿Quién soy? —respondió como con un débil eco. ¿Quería contestar esa pregunta?

«La policía ha seguido el rastro del hombre hasta un pueblo pequeño de Cornualles —estaba diciendo un periodista dentro de su cabeza—. Él mismo se descubrió cuando reveló su auténtico nombre a un médico, que informó inmediatamente a las autoridades».

—¿Cómo se llama? —El médico buscó dentro de su chaqueta y sacó una pluma de un modelo pasado de moda y un pequeño cuaderno de notas de cuero—. Lo escribiré.

—¿Tengo que responder?

—Siempre viene bien para empezar —dijo el médico—. Me lo enseñaron en la Facultad de Medicina. Averigua la identidad de tu paciente. No es que usted sea paciente mío, naturalmente. Solo soy un ciudadano normal y corriente que le hace un favor. Entonces... ¿cómo se llama?

Sería muy fácil dar su nombre. Solo era un nombre. Una combinación de letras sencilla. Una «J», una «O», una «E». Podría decir cómo se llamaba y entonces a lo mejor se terminaría todo.

—Es una pregunta fácil. Vendrán otras difíciles. —El médico dio unos golpecitos en el cuaderno con la pluma—. Por lo menos, usted es inglés. ¿O debería decir británico? Uno de los chicos creía que usted a lo mejor era extranjero, que había caído de un petrolero o algo así.

—¿Un petrolero?

—O algo así, pero no es el caso. Entonces... ¿cómo se llama?

Trató de tartamudear algo, pero no lo consiguió. La lengua parecía habérsele hinchado otra vez. Podría inventar un nombre, claro, pero para eso se necesitaba imaginación.

—¿No sabe ni su propio nombre? —Había un toque de impaciencia en aquello.

¿Qué nombre estaría bien? ¿John Smith? Demasiado tópico, aunque había dos John Smith en el banco donde trabajaba. Se preguntó cómo se las habrían arreglado ellos en aquellas circunstancias. ¿Inventarían un nombre que sonara más auténtico? Pero pensar en eso no contribuía a sacarle del apuro. Se le ocurrió el nombre de Merkin Muffley; ¿pero sabría el médico de qué película procedía? Posiblemente. Tenía que haber otros nombres. Puede que el trauma le hubiera embotado la mente. Pero también que se sintiese incómodo con la idea de engañar. Joe Haak no era un joven mentiroso, y el engaño no era algo natural en él. A lo mejor se trataba de un residuo de los valores del luteranismo danés que le inculcó su padre. O del más amable credo hippy que había aprendido de su madre. Pero, en cualquier caso, se impuso la censura mental. Joe se encontró negando con la cabeza.

—¿Sabe de dónde viene?

¿De dónde venimos? El asunto exigía que lo pensase un poco. Si no le podía mentir a aquel médico, a lo mejor podía cerrar los ojos y esperar a que las preguntas acabasen.

El médico dejó la pluma con un suspiro.

—¿Amnesia, entonces? ¿Es de lo que se trata?

La amnesia podría ser algo bueno. «Te estás buscando la ruina, colega». Qué maravilla no recordar nunca más esas palabras.

—¿Amnesia? —dijo como un eco.

Pero el médico tomó su respuesta como afirmación.

—Amnesia. Ya veo. Bien, pues deje que le diga algo, señor Jason Bourne, o el personaje por el que pretenda pasar. Ha leído usted demasiados libros; visto demasiadas películas. La amnesia es un invento de los novelistas y de los que escriben guiones. No existe... no en el sentido en que usted cree que existe. Nadie se despierta nunca y ha olvidado cómo se llama. Si dice que es eso lo que le pasa, está mintiendo. Daños importantes en el cerebro pueden afectar de modo grave a la memoria de un hombre, pero aparte de unos cuantos cortes y magulladuras, su cuerpo y su cerebro parecen afortunadamente ilesos. Ni de broma me creo que usted tenga amnesia, señor Desnudo, o quien sea. Así que le voy a repetir la pregunta. —El doctor Books soltó un resoplido y agarró su pluma—. ¿Estamos preparados?

Joe volvió a abrir los ojos.

—Empezaremos por unas sencillas preguntas a las que solo tiene que responder sí o no. ¿Sabe cómo se llama?

Joe hizo un gesto de asentimiento con la cabeza, muy despacio.

—Estupendo. ¿Me lo va a decir?

—Supongo que tendré que hacerlo.

—Bien —dijo el médico—. Y por favor, menos jueguecitos conmigo si quiere seguir tomando mi sopa. ¿Es suyo el coche del aparcamiento de pago? ¿El blanco?

—Sí.

—¿Dónde están las llaves?

—No lo sé. En el fondo del mar. En el vientre de la ballena. ¿Quién sabe?

Books soltó una risita ahogada.

—¡Así que había una ballena! Y todos creímos que era un invento de Kenny. —Se levantó de su asiento.

—Joe. Me llamo Joe. —Extendió una mano y el médico la estrechó.

—Encantado de conocerle, Joe. ¿Va a decirme de dónde viene? ¿O qué estaba haciendo en la playa?

Joe soltó un largo suspiro.

—¿También le enseñaron eso en la Facultad de Medicina? —preguntó—. ¿Tiene que saberlo todo? ¿No tenemos secretos?

—Seré sincero —dijo Books—. Apenas recuerdo nada de lo que me enseñaron en la Facultad de Medicina. Fue hace mucho tiempo. —Escribió el nombre «Joe» en su cuaderno de notas—. ¿Merece la pena preguntarle el apellido? ¿No? Muy bien. No le puedo llamar «el que dice ser y llamarse Joe» porque suena absurdo. «Joe Soap» tendrá que bastar. —Lo escribió y luego cerró el cuaderno de golpe—. Puede que este sea el informe médico más breve que haya hecho nunca. —Recogió el plato de sopa y el tazón—. Está invitado a quedarse en mi casa —dijo—. Esta noche a costa mía. Desde mañana empezaré a cobrarle diez libras diarias. La sopa no estará incluida. Ni tampoco el té. ¿Nos entenderemos?

—Sí —dijo Joe, asintiendo despacio—. Creo que nos entenderemos.

—Tengo algo de ropa que ya no me sirve. Se la traeré.

—Gracias.

Hubo un tranquilizador silencio.

—La City —dijo Joe, al cabo de un rato.

—¿Qué?

—Usted preguntó de dónde venía. Soy de la City.

—¿La ciudad de Penzance? —preguntó el médico.

Eso provocó la risa de Joe.

—No. La City de Londres.

—Ah. Esa City.

—Y me apellido Haak. Soy Joe Haak.

—Ya veo. —El doctor Books salió de la habitación, pero pronto estuvo de vuelta—. Podría traerle un poco de arroz con leche —dijo—. De lata.

—Estaría muy bien.

4

Es una maldita ballena

CUANDO SALIÓ DE CASA del médico la mañana gris de otoño posterior a su nada convencional llegada a St Piran, Joe ya pudo notar cierta discordancia en el lugar. Había, le pareció a él, un desajuste inquietante en la realidad de aquel pueblo... algo como una gravedad distinta, o un cambio en la composición de los gases de su atmósfera. Puede que el breve coma del que había salido hubiera desestabilizado los centros de equilibrio de su cerebro. Al dejar la casa notó como si diera los primeros pasos por un mundo extraterrestre. Qué cosa tan curiosa, pensó Joe, que un lugar poseyera sentimientos. Había oído a arquitectos hablar del sentido de un lugar, como si existiera alguna alquimia en el suelo, o una confluencia de líneas de energía que proporcionaban a un sitio propiedades mágicas. Una especie de feng-shui geográfico. La idea a Joe siempre le había parecido inverosímil, pero algo en aquel pueblo parecía confirmar esas creencias. Estaba enclavado cómodamente en el recodo de la ladera, y las calles ventosas y las paredes de granito eran una réplica de los contornos naturales de los acantilados de roca de más allá. En realidad, resultaría difícil imaginar aquella bahía sin el pueblo, como si aquellas paredes bajas y los techos de pizarra formaran parte de la geología local, con sus rasgos tallados en la cara de la roca por el mar y el viento.

Solo estaba a breve distancia de la puerta del médico, y la brújula interna de Joe ya intentaba adaptarse a aquel lugar nuevo. No había ruidos de circulación. Ni zumbido de un millar de motores, ni engranajes que chirriasen, ni cláxones. Y sin embargo no estaba en silencio. Se oían gaviotas subidas a los tejados, centinelas aéreos que limitaban el espacio con sus gritos. Estaba el sonido del océano, el alborotado oleaje y el movimiento del agua y el viento. Una cuerda y una lona se agitaban en algún sitio, como abofeteadas por la brisa. Aspiró y percibió los conocidos olores atlánticos de aire salado, arena mojada, algas y escamas de pescado. Si existía una receta que suprimiera la ansiedad de los huesos, aquel pueblo parecía poseerla. Dobló para bajar la cuesta. Algo estimulaba su riego sanguíneo. Le dominó el impulso de explorar, bajar hasta la orilla, notar el crujido de los guijarros bajo los pies. A lo mejor encontraba su ropa, la cartera, las llaves del coche. A lo mejor conseguía localizar el sitio desde donde se había adentrado tan tercamente en las frías olas.

A la luz del día todo parecía diferente. Lo único que había visto de aquel pueblo tenía el tono monocromo del resplandor de sus faros. St Piran había irrumpido en su visión al final de una tortuosa carretera llena de curvas, y no brillaba ni una luz en la hilera gris de casas que le habían recibido. No podía continuar conduciendo más allá. Se había detenido en el muelle a las cinco menos cuarto de la mañana y había estado sentado un rato, oyendo los sonidos del mar, respirando los mismos aromas que estaba respirando ahora. Sin embargo, qué desolado y desabrido le había parecido entonces. Había tenido la sensación, en su primer encuentro, de que St Piran era la condensación en piedra de la desesperación, la avanzadilla más adelantada de un imperio de melancolía. Las rocas de granito que bordeaban el muelle parecían tan desoladas y abandonadas como él. Pero hoy había colores y texturas; había paredes cubiertas de limo y manchas de musgo en las piedras, líquenes amarillos en los enlucidos y puertas azul pálido. Bajó andando la calle hasta una plaza pequeña. Hoy no hacía demasiado buen tiempo. Soplaba un viento fuerte y se sentían los primeros latigazos fríos de una tempestad de invierno. El cielo estaba gris como un barco de guerra. Pero en la plaza alguien pronunció un amistoso «hola», y Joe volvió la cabeza de modo instintivo por si el saludo se lo dirigían a él. Una mujer de cara cuadrada con mandil había surgido de una tienda estrecha y le dedicaba una sonrisa.

—Buenos días.

Había algo contagioso en la sonrisa, y Joe notó que su propia expresión se hacía menos tensa. «Ahora todos estarán trabajando», pensó. Sus colegas. Ordenadamente dispuestos en hileras en sus mesas, inclinados sobre pantallas de ordenador, o gritando órdenes por teléfono. Si todavía quedaba trabajo por hacer. Si no les habían cerrado las puertas, si el edificio no estaba invadido de contables, reguladores y policías. En cualquier caso su nombre ahora sería moneda corriente, incluso entre gente que no le conocía. Puede que incluso aquí, pensó. A lo mejor las noticias habían llegado hasta aquel pueblo antes que él.

Al doblar la esquina de la plaza estaba el puerto, y allí estaba su coche, solo en el pequeño aparcamiento. Anduvo hasta él y probó con la puerta. Cerrada con llave. No importaba. ¿Adónde habría ido si pudiera conducir? Consideró que seguir escondido era la mejor estrategia. Así tendría tiempo, pensó, para hacer planes. Podía ir andando hasta el final del muelle y a la playa, y allí, quizá, aclararse la mente y decidir lo que hacer después.

Pero hoy hasta ese plan parecía evitarle.

Una mujer pasó afanosa junto a él, rechoncha y alegre, con un vestido de flores.

—Buenos días, guapo —dijo cuando le adelantaba.

—Buenos días. —Se volvió para verla irse. Tenía una cara sonrosada y curtida por los elementos. Le saludó con la cabeza como si le conociera.

¿Es que la desolación podía durar tan poco? ¿Es que la sonrisa de una desconocida era suficiente para levantarle el ánimo y hacerle olvidar los oscuros presagios que tuvo cuando pisó por primera vez aquel muelle? Joe respiró a fondo. Se le había ocurrido algo que hacer. En un mundo perfecto le habrían proporcionado una pizarra videla y una selección de rotuladores de colores. Tendría un café americano y un surtido de pastas. Podría empezar a escribir una lista de posibilidades en la parte de arriba de la pizarra, y llenarla de opciones y flechas. Podría haber escrito la pregunta: «¿Hasta qué punto es grave mi problema?».Debajo una flecha llevaría a «problema importante» y una flecha alternativa indicaría «problema moderado», y luego desembocaría en un rectángulo opcional: a la izquierda para «dirígete a la policía» o a la derecha para «escapar».

¿O estaba huyendo de fantasmas? ¿Eran visiones solo producto de su imaginación?

En el promontorio el sendero serpenteaba en torno a un afloramiento de rocas que daba paso a arena y guijarros. Aquello era la playa. La había encontrado a oscuras, se había sentado en la orilla húmeda contemplando los primeros resplandores de la salida del sol. Al amanecer, impulsado por un deseo repentino, se había quitado la ropa y entrado en el mar. El intenso dolor que le produjeron las frías aguas del Atlántico había sido casi catártico.