Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: De Parado

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

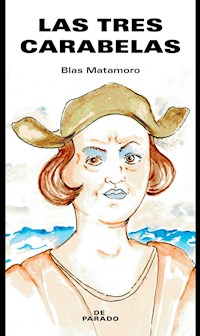

Es la primavera de la democracia y Juan S. Aguilar, un prestigioso escritor argentino, vuelve del exilio. En los entretelones de un programa de televisión al que asiste como entrevistado, Juan conoce a la joven estrella del ballet nacional, Daniel Dávila. Desde esa noche, el destino de ambos quedará para siempre trágicamente enlazado. La experiencia de uno y el ingobernable talento del otro los llevarán a recorrer los bordes de la locura y de la memoria, que son, acaso, la misma melodía de dos canciones distintas. Con esta novela escrita en 1988 y nunca antes publicada, las lectoras asistimos a otro eslabón de una obra maestra que parecía perdida, la de Blas Matamoro.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 159

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La canción del pobre Juan

Blas Matamoro

Índice

CubiertaPortadaEpígrafeLa canción del pobre JuanSobre el autorCréditos“…el mismo nos manifesto que habia una quantidad inmensa y asombrosa de tierra que se llama mundo…”

El Subterraneo o La Matilde novela compuesta en inglés por Mistriss Lee, traducida al castellano por Manuel de Quevedo Bustamante, Madrid, en la Imprenta de la Viuda e Hijo de Marin, año de 1795, tomo I, páginas 5/6

—Y ahora, gentiles oyentes, hacemos un alto en nuestra velada para dar lugar a que la gran orquesta típica del maestro Santos Peñalba permita situarse frente a los atriles a la jazz que conduce el prestigioso concertista de banjo Roque Ventimiglia. Entre tanto, los dejo en la grata compañía de nuestro barman Ciro Lafuente.

—Queridas amigas, queridos amigos, les voy a proponer en esta hora propicia a los cócteles, cuando el día apaga sus esplendores para ceder paso a la majestad estelar de la noche, un trago en homenaje a ese acontecimiento que ha conmovido al planeta y marca una época en la historia de la civilización: los experimentos atómicos en el atolón de Bikini. Nuestro cóctel de hoy se llama, pues, Atolón de Bikini. Por favor, maestro Ventimiglia, una ráfaga suave de fondo que evoque los cálidos mares del Pacífico, las playas acogedoras y las susurrantes palmeras de Bikini. Verán ustedes, amigas y amigos, que el trago es muy accesible y puede prepararse fácilmente en cualquiera de nuestros hogares. Ingredientes: una medida y media de vermut rojo italiano, un toque de pisco peruano, una aceituna verde de Corfú, unas gotas de Grand Marnier. Conviene que el vermut se encuentre macerado, durante unos seis meses, con ralladuras de cáscara de naranja amarga. Se cuela, se mide y se vierte en el vaso, añadiendo luego el pisco y la aceituna. Finalmente, se perfuma con el Marnier. Atención, distinguidos invitados: para el éxito del cóctel es indispensable no echar hielo ni batir, sino enfriar previamente el vaso y revolver con suavidad su contenido. Y ahora, mientras se disponen ustedes a gustarlo, los entrego a la grata compañía de la orquesta Ventimiglia, con su característico y elegante ritmo. Hasta el próximo sábado, amigas y amigos, y recuerden que un buen trago siempre alegra el corazón.

—Hasta el sábado, Ciro, y muchas gracias.

Volver es volver a llamarme Juan S. Aguilar. En España era Juan-Sebastián Aguilar Pinasco, a veces con un segundo guión, incorrecto y apócrifo, que se me colaba por descuido en alguna planilla burocrática. Fijaba cierta simetría tranquilizadora. La simetría siempre tranquiliza porque asegura que, del otro lado, hay lo mismo que de este lado.

Un empleado memorable, con su bigotito de caballero cruzado y su aire de fundador de mundos, me pregunta:

—¿Sebastián es apellido paterno y Aguilar, apellido materno?

—No. Aguilar es apellido paterno.

—¿Y su apellido materno? ¿Es que no tiene usted madre?

—Pinasco.

—Pues añádalo usted.

He estado pensando: “Vos también tenés madre y me cago en ella”.

Me contraigo al volver. Los equipajes de los viajeros también se contraen. Al hacer la maleta, se tira lo superfluo, se reduce uno a lo mínimo. Comprende, al fin, lo que sobra, se poda para crecer de nuevo, como una planta. Es, quizá, lo único que realmente enseñan los viajes: que mucho de lo cotidiano es lujo sordo y hay piezas que se pueden sustituir y no vale la pena cargar con ellas.

Reduje mi equipaje a una liviandad que permita fáciles desplazamientos. La ropa en una valija de cuero y los libros en un maletín de primeros auxilios: Proust, Valéry, los tomitos de Thomas Mann en la edición Fischer, Borges en un grueso volumen como las recetas de cocina de doña Petrona de Gandulfo, los sonetos y las elegías de Rilke. Manuscritos a la basura, cartas y recortes a un hispanista polaco que enseña en Ottawa y que estudia la obra de los escritores errantes. Mis libros, en primeras y únicas ediciones, a la Biblioteca Hispánica de Madrid. Unas casetes con las músicas que me persiguen, fieles, inmunes al tiempo: la sonata de Liszt en la demoníaca versión de Horowitz, la sonata de Franck con Thibaut y Cortot que viene desde el fondo de una gruta con todas las agachadas del romanticismo, el segundo cuarteto de Borodin, la Flagstad muriéndose como Isolda, Sarah Leander y sus gemidos andróginos, Marlene Dietrich asegurando que la vida es una symphonie d´un jour. Y nada más. No quiero tangos, porque me suenan a lejanos y también me sonarán a lejanos en Buenos Aires, anulando todo viaje. Falta el vals de Satie Je te veux que cantaba una tía de la Vero en un piano con sordina que era como medio piano. Tantas buenas sopranos lo harán mejor pero sólo su recuerdo es capaz de martillarme la memoria y enseñarme, insistente, que vivir es repetir como un monomaníaco je te veux, je te veux.

En los papeles españoles hizo su aparición el escondido Sebastián, que estaba detrás de una enigmática S, parecida a una serpiente. Fue una peregrina decisión del Chango llamarme Sebastián. Llamarme Juan era como llamarme Nadie y ser Juan Sebastián no sólo evocaba un artículo de enciclopedia de la música sino dejar de pelear contra el catolicismo barrial de la Coca, catolicismo de Apostolado de la Oración y Novena de Santa Teresita y rosario por las almas del Purgatorio. Esas almas sometidas a una dieta de purgante para arrojar lo que no habían digerido durante la vida.

Imagino al Chango llevándome en brazos al Registro Civil, hijo primogénito, varón, destinado a ser hijo único, capaz de pagar su vida de camionero, la vida de alguien que ya se llamaba Juan Aguilar. No sabía nada de música pero consultó el santoral y halló a San Sebastián, que ya es decir. Con los años, siendo ya un muchacho culto de Buenos Aires, el doblete de Juan Sebastián me abrumó y lo reduje. En la S quedó encubierto y protegido el santo hermoso y sufriente, asaeteado por su amante, el capitán de la guardia romana, y por los pintores italianos del Renacimiento. Sebastián, parodia de mártir, levantando sus ejemplares brazos por encima de su cabeza enrulada para mostrar sus axilas impecables y exaltar su caja de atleta, en tanto sus piernas bailan sobre la tierra florida. Sebastián, abierto, esperando ser abrazado y prometiendo sudor y sangre, con alguna lágrima de alegría en el momento del descuido supremo. Todo eso metió el Chango entre el Juan de nadie y el Aguilar de todos y de cualquiera, un lugar lleno de águilas mantenido por generaciones de pobres escapados de un pueblo castellano al río lleno de plata.

Cuando me repetí en silencio “Juan S. Aguilar” creí que había vuelto a Buenos Aires.

Alberto Rupérez me invitó a su programa de televisión. Lo hacía a media tarde, para familias después del almuerzo y antes de la siesta, con el título de País cordial. Era por 1984 y la democracia devolvía la cordialidad a la Argentina descuartizada por la dictadura. Una señora muy aplicada detalla cómo se prepara el arroz a la tailandesa, una vedette de revistas elogia su próxima temporada, desfilan los últimos hallazgos de la casa Freimaurer en materia de minifaldas de cuero, Alberto me pregunta qué se siente al recuperar el ámbito natal, me sugiere que comente la actualidad política europea en tres minutos y medio, desea saber mi opinión sobre el compromiso del escritor ante las arduas exigencias de la hora actual. Siento mis gafas o anteojos deslizándose por el sudor de mi nariz y veo confusas figuras que seguramente se pasan órdenes sobre la iluminación y las quinielas del próximo jueves. Empiezo a tener ganas de irme y pido un vaso de tónica para atravesar el desierto.

—Y ahora, queridos espectadores, la joven estrella del ballet nacional Daniel Dávila.

Música en off, unas variaciones de Tchaikovsky, de la penumbra sale una sombra brillante, dos piernas se dibujan en el negro del maillot bajo la camiseta blanca. El bailarín simula entrenarse en la soledad de un estudio. Marca unos pasos que no atino a describir y tengo la extraña y familiar percepción de que salta ante mí y consigue ralentizar el movimiento en el aire, como si se apoyara en él, según se dice de los pájaros y los aviones. Los pájaros siempre vuelven. Los aviones, a veces, también.

Primera señal de peligro: el muchacho, entre una variación y otra, se para delante de mí, bombeando su respiración, y logro ver sus ojos claros al fondo de sus cuencas sombrías. No se advierten los centros de sus pupilas, la mirada es anárquica, la luz entra y sale fácilmente de ellas, señalando recintos profundos, cambiantes de color: los ojos del Chango, un cielo de resol con pintas rubias, que se impregnan del tono más cercano, llenándose blandamente de paisaje. Apenas lo constato, el chico sale disparado hacia el centro de la plataforma. La música se ha alejado hacia regiones indiferentes mientras él crea su propia música: roce de ropas húmedas de sudor al contacto de sus brazos estrictos, chirridos de las zapatillas sobre el suelo encerado, caída del cuerpo y su oculta osatura, frágil y firme como un arma arrojadiza, liviana pero certera. El ámbito, por un momento, se ilumina con el inconstante color de sus ojos.

Segunda señal de peligro: astillas de oro tímido laten en las paredes, todo es remoto menos el descomunal destello de sus ojos. Valía la pena esta confusión de mi vista miope, sumada a las sevicias de la televisión, para alcanzar los detalles que me ha hecho inventar con sus evoluciones el bailarín.

Alberto Rupérez reúne a los invitados para la ronda final. Se habla del triunfo de los argentinos en el exterior, de la plasticidad cultural de este gran país, se decide que yo he conquistado Madrid y quizá también Barcelona, se incita al joven Dávila a que dé uno de sus memorables saltos, esta vez sobre el Atlántico. Sí, estoy en Buenos Aires, oigo decir Atlántico y no Alántico.

Intento cambiar una mirada con el chico que, por suerte, no se fija en mí ni un momento, habla hacia la cámara e intenta superar el trac de haber bajado al terragal de la palabra. Por suerte, me digo, desaparecerá en una bambalina y no volveremos a vernos, aunque me quedan sin satisfacer las ganas de secar su cara, la transpiración que empieza a desdibujar su maquillaje. Atino a ver que sus ojos se enrojecen por el exceso de luz y se ponen felinos, para apagarse como un chubasco de nieve. Nos damos la mano. Sí, por favor, que se vaya, que no acepte el pañuelo que acabo de sacar de un bolsillo y no me atrevo a ofrecerle para conservar una marca de su cuerpo color de piel cubierta de pintura.

—Te espero esta noche, hay una fiestita en casa –me recuerda Alberto.

—Te agradezco… la sorpresa, quiero decir.

—Y todo gratis, mirá si soy tu amigo.

A la noche, me acerco a un viejo almacén de la calle Santa Fe en busca de una botella de whisky. Vuelvo a pensar en Daniel Dávila. El ceniciento laberinto de la ciudad me lo habrá de guardar celosamente, luego se irá lejos, ese chico tiene un futuro, según dicen los que siempre dicen lo mismo. Pero no. Daniel está en la puerta del negocio. Hola, qué sorpresa, etcétera.

—¿No irás a lo de Alberto?

—Sí, voy –dice y sonríe como si confesara algo indebido.

“No, pibe, así no. Estás coqueteando con un viejo cuarentón porque te sientes o te sentís seguro de lo que pareces o parecés. No.”

—Quería llevarle algo, pero ahora me doy cuenta de que salía de casa sin plata.

—Bueno, llevamos una botella cada uno.

—Se la debo, señor Aguilar.

“Basta, he dicho, imberbe. Tratarme de usted y decirme señor Aguilar es una indecencia.”

—Encontré a Daniel en la puerta –digo, entrando en casa de Alberto.

Advierto el peligro en su máximo nivel: el muchacho está en el centro del palier o descansillo y me parece remoto, quiero salir corriendo en su busca.

En el salón están la señoras del arroz tailandés, la vedette y otra gente igualmente atractiva.

—Alberto: ahorremos detalles –le digo en un aparte–. Esto es casi terrible. Ese chico puede ser mi hijo. A mi edad todo se sabe rápido. Te juro que estoy dispuesto a enamorarme sin saber nada de él.

—Mirá, justamente, que vos puedas ser su padre es una ventaja. Tenés un encanto especial para él, te lo aseguro. Ahora, eso sí: tené cuidado, está en un mal momento.

El muchacho se ha ocultado. No quiere verme, estará con alguien más interesante. Estoy a punto de aliviarme y siento la angustia de su ausencia. Lo busco, disimulando, y me preparo a esquivarlo si lo veo conversar con cualquiera.

Salgo a un ancho balcón que da, de lejos, sobre el río, el mismo río que se ve desde mi casa. Agua en la oscuridad, bahía del Tajo en Lisboa, fondo de mar en la plaza de Trieste, los paisajes se amontonan y se confunden en la memoria del Judío Errante. Allí está Daniel, solo. Me acerco.

—Lo de hoy, estupendo, yo no entiendo mucho, pero me fascinó… esa seguridad, esa souplesse… yo… hace años, en fin, Eric Bruhn, Nureyev, por supuesto… Todo pasó hace años.

—Gracias.

Nocturno y lacónico, me ha dejado balbuceando con mi erudita confesión de tiempos idos. Es una masa de sombra que respira con majestad y en la cual la noche se adensa tibiamente. Sus ojos brillan, recogiendo toda la escasa luz del lugar. Se sonríe ante mi mudez, dejando ver la señal de marfil de sus dientes.

Andamos varias calles, le doy los datos mínimos, pregunto obviedades hasta llegar a la puerta de mi casa.

—Conozco algunos de tus libros. Mi amiga Olgamar te lee y me los recomienda.

Da ciertas noticias que prueban lo dicho.

—Me impresionó esa historia del soldado derrotado que va por un desierto y encuentra una caverna y allí hay un sacerdote y…

—Pero si yo nunca he escrito esa historia…

—No importa. Algún día la escribirás.

El gris del amanecer aclara débilmente las sábanas. Ahora empiezo a creer que todo ha ido perfectamente y que el chico se irá, por fin, y dejaremos de vernos para no alterar la perfección de esas horas. En la unión de los cuerpos no hay edad, hay la insistencia de un momento que parece siempre el primero y se niega a poner fechas y –él no lo sabe– a envejecer. En su entrega y en su melancólica alegría miro mi juventud. Su sensualismo tiene la altiva tristeza de los solitarios, de los desterrados que siempre se viven como dignatarios en exilio. Me asombran mis ganas de quedarme junto a él, la asiduidad del deseo, obstinado como el exceso balbuciente de estas palabras, todo unido a mi silenciosa despedida. Me parece que Daniel quiere asimismo quedarse un momento más, y otro. Su presencia me despeja, me niego a dormir, con el regusto de la vigilia que custodia su sueño, esa inmensa cantidad del tiempo que no pasa. Los encuentros escasos tienen algo de milagroso, la turbia certeza de lo perdurable. En fin, mi generación no ha hecho mal papel.

Lo acompaño hasta un taxi. El amanecer avanza sin dudar. El taxi se aleja. Me siento en eso que no sé si se llama cordón de la vereda o bordillo de la acera. Comprendo que he buscado esta escena. El muchacho oscuro, en un momento desprevenido, ha dicho, con entrega, “papá”. Una de esas palabras que aprendemos cuando aprendemos a hablar, una repetición elemental, cortada en dos por un espejo, simétrica y cerrada como el mundo. El coche se pierde en una esquina y chau Daniel, tendrás mejores cosas que hacer en los próximos días, en los próximos años.

Volver es peligroso, Juan. ¿No te das cuenta, chambonazo-gilipollas, de que Volver es un nombre de tango? Porque vos te creés muy leído, muy erudito, muy argentinito cultito pasado por los aeropuertos, muy poliglota y muy de vuelta de todo, pero volver no has vuelto nunca a ninguna parte, lo que has hecho es rajar, rajarte, sos un rajah de suburbio, un rasgador y un rasgado. Y, debajo de todas tus lecturas, fechas, guiones y memoranda, tenés un humus poderoso, insoluble, de tangos y boleros.

Vos te creés que volvés con la frente marchita de sabiduría y experiencia y que las nieves del tiempo platean tus sienes. No, querido, el tiempo no pone nieve ni plata en la cabeza de nadie. La cabeza te la lavás día por medio con champú anticaspa, porque el tiempo te la llena de pelusa, de grasa y hasta que puede que con gotitas de sangre coagulada, raspones que te dejó una corona de espinas de cartón que te pusiste un martes de Carnaval.

Volviste esperando la mirada febril y errante que en la sombra te busca y te nombra, pero en la sombra no hay miradas que te esperan. Sos vos el que esperaba su perfil pálido y ascético y su boca súbita y roja, húmeda de tu presencia, al acecho de tu cuerpo para lamerlo, morderlo y chuparlo con un diccionario de palabras que no osan decirse o que no se pueden pronunciar, no lo sabrás ya nunca.

Te equivocaste, te traicionó un tango seguro y abusivo. Te traicionó una esquina de la calle Mármol, un polvoriento anochecer de verano, cuando las hojas de los árboles se pusieron a hacer juegos de manos y juegos de villanos sobre las veredas. Te traicionó un zaguán deshabitado y con luz, al fondo del cual había una escalera que aguardaba tus pasos. La puerta cerrada y la casa vacía estaban al final de los peldaños. Te traicionó la magia de las escenas olvidadas porque, como una música favorita, te devolvieron a otro anochecer de verano en que los juegos de sombras te señalaban un camino y todas las voces proferían promesas, como si un ventrílocuo prometedor se hubiera disimulado en aquel coro de desconocidos que aseguraban la existencia de un lugar donde serías feliz para siempre, sin pedir ni pagar nada. Todo era gratuito, un regalo, el juguete asombroso que los Reyes Magos traen de su juguetería oriental. Sí, había en esa calle de mármol, algo duro y blanco y resistente a la historia, un lugar donde el Chango llegaba con su camión rojo lacre.

De un tango el vaivén murmura un adiós y nos hace traición. Mirá que, cuando te ponés a balbucear como un chico que aprende el habla, siempre te salen los balbuceos de algún tango tartamudo. No advertiste que no hay buzones rojo lacre recostado en los cuales podés fumar y alegrarte de desesperación porque no viene. No advertiste que ya no existen los tranvías con luces parpadeantes, lejanas alcobas inglesas con un solo viajero engañado por una bombilla débil que parece empañada de lágrimas anónimas. Secá esas lágrimas: son un fallo de estilo.

—Pero la magia del tiempo que se repite es legítima, la vida se mueve, a menudo, contra el tiempo, se resiste y lo trampea, se esconde en una esquina donde el tiempo no sabe dar vuelta.

—Sí, pero el disfraz sólo dura una noche pues lo queman los rayos del sol. Hay un momento en que la feria de trucos se cierra, los magos se van a dormir y aparece la señora de la limpieza.