7,49 €

Mehr erfahren.

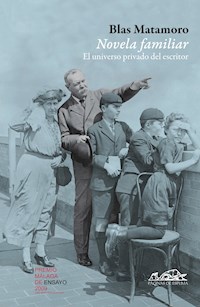

- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

Matamoro, con una erudición magistral y un estilo divulgativo y ameno, plantea en este libro un recorrido literario a lo largo del marco familiar y personal de más de trescientos escritores. Una exigente investigación que viene a demostrar la importancia de la vida familiar, mediante sus múltiples aspectos, en el devenir del autor, sus obras y su escritura. Estructurado a modo de breves ensayos, casi microrrelatos, Novela familardespierta el interés del lector por la parte más privada del universo de los escritores. Porque la relación de los escritores con padres ausentes o con madres idealizadas, con progenitores afines a su oficio o decididamente contrarios, con el idioma familiar e, incluso, con su propia descendencia, son para Matamoro la prueba de que la historia de un sujeto es, siempre, una historia de familia. "El escritor no sólo inventa su obra sino que también inventa su vida, al hacer narrable algo en sí mismo inenarrable (...) Nunca tenemos acabada la definitiva historia de la vida de un escritor, como tampoco tenemos leída del todo y para siempre su obra", Blas Matamoro

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Blas Matamoro

Novela familiar

El universo privado del escritor

PREMIO

MÁLAGA

DE ENSAYO

2009

Blas Matamoro, Novela familiar

Primera edición digital: noviembre de 2016

ISBN epub: 978-84-8393-591-0

© Blas Matamoro, 2010

© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2016

Fotografía de cubierta: The Conan Doyles, Topical Press Agency/Getty Images

Voces / Ensayo 139

Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

La obra Novela familiar fue galardonada con el III Premio Málaga de ensayo concedido el 26 de enero de 2010 en la sede del Instituto Municipal del Libro de Málaga. Formaron parte del jurado Estrella de Diego, Espido Freire, Javier Gomá, Juan Malpartida, Fco. Javier Jiménez y, con voz pero sin voto, el director del Instituto Municipal del Libro, Alfredo Taján. El fallo fue ratificado el mismo día por el Consejo Rector del Instituto Municipal del Libro.

Editorial Páginas de Espuma

Madera 3, 1.º izquierda

28004 Madrid

Teléfono: 91 522 72 51

Il n’y a pas un être qui ne soit chargé d’engendrer son Père.

Saint-Martin,

Cuestiones previas

Ajuste de términos

Cedo a André Gide el encabezamiento de estas páginas. El 1 de enero de 1892 escribe en su diario, refiriéndose al artista: «Debe contar su vida no tal como la ha vivido, sino vivirla tal como la contará. Dicho de otra manera: que su retrato, que será su vida, se identifique con el retrato ideal que desea; y, más simplemente: que sea tal como se quiere». Al encarar una suerte de antropología del escritor, deteniéndome en dos incisos –el nacimiento de su vocación y la calidad que la escritura adquiere en su vida– me planteo indagar en su biografía, ateniéndome a lo que Gide propone: la historia de un deseo cuyo objeto se configura al escribirse. Lo que se puede llamar biografía de un escritor es, pues, un relato, que se documenta en diversos textos, dados por el mismo escritor o sugeridos por ellos en terceros escritores.

Para intentarlo, se impone ocuparse de la novela familiar del escritor. La fórmula proviene de Freud, de su Novela familiar del neurótico, que es la narración de cómo se forma una típica subjetividad, es decir la historia de una búsqueda y un desencuentro entre el impulso deseante y la objetividad del lenguaje, cuya conciliación es la escritura. En ella aparece la subjetividad de quien escribe y es escrito, en una suerte de diálogo virtual que se da en la duplicidad de los cuerpos: el que lleva la vida histórica del escribiente y el corpus que lo escrito configura, huella y voz de una otredad que, como siempre ocurre con las palabras, queda a medias revelada y a medias oculta.

Importa especialmente que Freud haya elegido el vocablo novela en lugar de otros posibles: relato, estructura, informe. Supone que la novela le ha proporcionado un esquema para orientarse en la maraña de datos, incalculable e ilimitada, que conforman lo que llamamos la vida de alguien. Como tal vida es inenarrable y hace falta un molde que permita seleccionar y ordenar la selección. También define la tarea la índole familiar de la búsqueda. La familia es, en efecto, la referencia ineludible de toda biografía, el medio en que el individuo se identifica y es identificado por un conjunto de sujetos que son una sociedad y una historia. Si se prefiere: la Historia. El escritor, a su vez, hace lo mismo con su familia, que ha de quedar «atrapada», por así decirlo, en su escritura.

Hay un elemento persecutorio en quien elige escribir, escribirse. El escritor se da cuenta y cuenta, explica y explicita algo que, en sí mismo, no parece explicarse y sí promete estar implícito. Es como si alguien le pidiera cuentas y explicaciones. La escritura puede funcionar como encierro y rito, por el carácter obsesivo que toda vocación arrastra. El perseguidor no lo encontrará y sí, en cambio, hallará algo que, a su vez, deberá ser descifrado. La lectura reproduce el esquema. El lector persigue, demanda, hasta suele exigir. El escritor lo sabe, a veces con claridad y compostura, otras con simple delirio.

Escribir adquiere, si nos atenemos a una simbología parental y sexual, un sesgo andrógino. Quien persigue e intima es paterno; quien protege, oculta y disimula es materno. A su vez, la producción intermitente de una obra se parece al engendrar y al concebir, a la expulsión del parto y al conjuro de la nominación, de la autoría.

El escritor lleva a cabo una maniobra de oposiciones: a la ley eterna y común enfrenta la fantasía de instaurar una ley individual y novedosa. Por eso la suscribe. Se vale de una lengua ya organizada y legitimada pero en cuyos códigos –el diccionario, la gramática, la sintaxis, la retórica– no está resuelto ninguno de sus textos. La literatura misma se vuelve en él «su» literatura, una lengua dentro de la Lengua. De tal modo, se evita el juicio que esta puede emitir respecto a aquella, porque las leyes aplicables no son las mismas. A menudo –ciertos doctrinarios, Mallarmé en primer término– se atribuye al azar esa excepción a la regla. Es como si la suerte propusiera otra norma y la confianza en el tiro de los dados fuera su búsqueda. Es, también, la proclamación de un derecho, el derecho a la irregularidad.

En tal sentido, el escritor siempre juega, toma unos objetos con finalidades inscritas, las palabras, y altera esas finalidades. Vuelve a la infancia, acaso sin saber que toda infancia –de nuevo Freud–: El poeta y la fantasía es un invento del adulto, la sustitución que rellena una pérdida irreparable. La infancia es la protección materna y toda escritura, en tal orden, inmortaliza a la madre. Pero, a la vez, el lenguaje que es el lugar de la escritura, ineluctablemente impone un orden y es la ley paterna. Las palabras son de la tribu, de la clase social, del lugar, del momento histórico. Lengua: sujeto (agente y resultado), sucesión, relato, correlato. La escritura es una nueva legalidad, una nueva madre y una nueva paternidad.

Hay un momento, pues, en que las palabras dejan de ser del sujeto cotidiano, comunicativo, civil, para ser palabras de la otredad. Ese momento asiste al borramiento de una subjetividad existente a favor de otra, potencial. En el examen de las biografías de los numerosos escritores estudiados, a menudo se advierte la irrupción de un exceso de luz que se parece al desbordamiento del éxtasis, a la conmoción epiléptica, al aura crepuscular, al auxilio del alcohol y las drogas, a la dación explosiva del orgasmo. Son todos símiles medicinales de algo irreductible a cualquier otra experiencia, pero que guarda un parecido estructural de fondo: la desaparición del sujeto elocutivo a favor del sujeto escritural. No todo enfermo, amante, ebrio o drogado escribe. El plus va más allá de la etiología. Constato un fenómeno, sin intentar proclamar un misterio.

Escribir es escoger y elegir es siempre algo moral. En este caso, la moral del lenguaje verbal. El sujeto que se borra demanda irresponsabilidad pero lo que subsiste escrito siempre responde. Sobre todo, responde ante el lector, que compromete lo que lee. La escritura es el resultado comprometido de un acto de liberación. No es el uno el que fija el compromiso, es el otro. Aquí se abre, nuevamente, el espacio cerrado al comienzo del proceso de invención: el espacio social. Escribir es apelar. La sociedad parte del vocativo. Y la vocación es universal, un llamado a todos los demás.

¿Dónde han ido a parar el perseguidor y el perseguido? Sería imprudente contestar a tal pregunta en estas líneas.

Vínculos

La relación paterno-filial es de tipo normativo: moral y jurídica. Existe para que el hijo se identifique como heredero de un patrimonio, una lengua, unos valores, todo lo cual puede contenerse en la palabra cultura. Al asegurarse como Hijo de Tal, el hijo mantiene una sola y misma identidad permanente desde el nacimiento hasta la muerte que, ante la ley, lo transforma en causante. El nombre y las señas convencionales de identidad que aparecen en los documentos pertinentes, afirman la unidad del Id.

Con la aparición del otro, la escritura rompe este esquema de permanencia. El otro, por las suyas, no es tampoco y siempre el mismo otro. Entonces: el escritor, en la línea sucesoria, y aunque lo sea por impulso paterno, es siempre un bastardo. La identidad que surge de su obra no se corresponde con las expectativas de la herencia. Al padre puede gustarle este extraño a la tribu pero no puede impedir que sea el Hijo de Padre Desconocido, con un talante de abandonado y mostrenco. La escritura hace intervenir a un padre invisible, que nadie y nunca podrá sujetar a una documentación identitaria. El lector usurpará, si cabe, ese rol paterno y así el escritor, reducido a un nombre, será no sólo el hijo de Nadie, sino de Todos y de Cualquiera.

Walter Mauro (ver bibliografía) ha tratado la relación entre el padre y el hijo en los casos de algunos escritores: Francisco de Asís, Flaubert, Leopardi, Kafka, Joyce y Tasso. Siguiendo a Freud, reitera que el niño ve en su padre real al padre ideal, espantajo de sus angustias. Luego lo escinde. El escritor es quien construye a su propio y particular padre ideal en su creación, dotándolo y dotándose de los atributos propios del Dios paterno y creador. El tópico parricidio no es, entonces, un acto de venganza sino de afirmación del principio paterno. Un sacrificio. Una prueba de que el hijo puede ser padre. La confirmación de lo aconsejado por Goethe: «Lo que heredaste de tus padres, adquiérelo para poseerlo». Y otra confirmación: no hay creación sin paternidad y divinidad por aquello de que hemos sido hechos a Su Semejanza. El artista ejerce su propia manera de narcisismo secundario. Su espejo es su página escrita. La recuperación de la imagen paterna en la escritura –en realidad: su invención segunda– es una síntesis de la experiencia afectiva del hijo, hecha de amor y de odio. Esta síntesis adquiere incontables personificaciones: el citado Dios, la patria, la lengua, los ancestros, la estirpe, el príncipe, el caudillo, el maestro, la revolución, la tradición, la naturaleza (sin dejar de ser la Gran Madre), la propia escritura. Suma y sigue.

El padre real, el papá, siempre señala hacia algo que está por encima de él y de cuantos encarnan la institución paterna: el Yo Ideal, el Ideal de Yo, el Superyó o como quiera llamárselo. Algo que orienta a condición de no ser alcanzado, como la palabra justa y definitiva que se persigue al escribir (por ejemplo, esta página). En los felices años de Freud, cuando la gran crisis de la sociedad patriarcal (¿sin la cual no habría psicoanálisis?), los modelos de identificación estaban categorizados: el jefe de familia, la clase social, la raza, el emperador. En nuestra sociedad de masas, el padre se ha borrado, pero no lo paterno: el predicador televisivo, el deportista, el roquero, el gerente de la empresa. Hasta los grupos marginales y lo que algunos sociólogos van llamando «la clase de los desclasados» tienen sus líderes. Nada digamos de las sectas más o menos secretas. La insurgencia contra el padre y su posterior sustitución se ha vuelto imposible y se desplaza hacia espacios borrosos donde el individuo sustituye al sujeto. Es mucho más difícil alzarse contra lo difuso paterno que contra el concreto papá. No es parvo problema para la formación del escritor en la sociedad de masas. Pero no es el tema de este libro.

Al pasar, en cambio, conviene apuntar la similitud estructural que hay entre la asunción de la literatura y la conversión religiosa. Un par de escritores que luego han de comparecer pueden servir de ejemplo: Agustín y Pascal. El converso desplaza al padre necesario por otro libremente elegido, o sea engendrado por él mismo. Ya San Pablo aporta la fórmula: no soy yo en mí, es Cristo en mí. Y Cristo es la palabra hecha carne que cohabita con la criatura. La pequeña diferencia reside en que Saulo de Tarso halló al Señor en un lugar limitado, el camino a Damasco. Cuando aquellos dos lo buscaron, se sumergieron en la infinita interioridad.

En todas estas variantes y cuantas puedan sumarse se da una pérdida y la empresa de compensarla. Se pierde la infancia, se pierde la certeza materna, se pierde el carácter ideal del papá. La escritura acude para colmar el hueco, a la madre que se muere al nacer el hijo, al padre víctima del parricidio o de la cólera divina. El éxito, el reconocimiento pero también el duelo y la melancolía, el abandono de la literatura. Yourcenar y Rousseau, Dumas padre, Rimbaud. Escribir exalta o deprime. El sujeto está siempre en cuestión: o salta sobre el abismo del borramiento o desaparece en él para siempre.

La nominación

La literatura, tal como la aceptamos (doy por supuesta tal aceptación) implica el nombre del autor. Tanto es así que, cuando no se registra, todos los textos van a parar al mismo arrabal del Autor Anónimo. Pero la nominación que manejamos no ha existido desde siempre aunque, según nos ha enseñado Claude Lévi-Strauss, el nombre es inherente a la condición humana, sea cual fuere la cultura que tengamos en cuenta, incluidas aquellas en que el nombre es secreto.

En Babilonia, el nombre se daba al niño apenas nacido y tenía una cualidad mágica: quien no contaba con uno carecía de identidad social y de protección divina, estando expuesto a los malos demonios. En Egipto se estableció el parentesco patrilineal y quien ignoraba el nombre de su padre era objeto de burlas ya desde los juegos infantiles y el colegio. En Grecia, dicho nombre se convirtió en patronímico: el Pelida Aquiles, Aquiles hijo de Peleo. En Roma, al nombre individual se añadía el patronímico y el apodo: Cayo Julio César. En China, la mujer casada lleva el apellido de la tribu natal y el de la tribu marital: shi (casa) y xing (clan exogámico). Los beduinos del mundo árabe llevan cinco o seis nombres de antepasados paternos (Tal hijo de Cual hijo de Etcétera) y el nombre tribal es el del fundador. En cualquier caso, parece evidente que nombrar es cargar al sujeto con una historia que desconoce y que se pasará la vida averiguando. Escribir es resolver el tema de un plumazo. Durante siglos se escribió con plumas.

Precisando un poco el espacio y el tiempo cabe recordar que en la Edad Media europea al nombre de pila se añadía una suerte de apellido gentilicio que correspondía al lugar de nacimiento y no al nombre del padre. La fecha del mismo no era obligatoria y sólo a partir de Francisco I en Francia se hizo preceptiva, aunque hasta el siglo xviii no era habitual anotarla en las parroquias. Los niños, antropológicamente, eran enanos hasta la adultez. No usaban ropas infantiles y, cuando estas aparecieron, eran femeninas. Incluso la palabra adolescencia tuvo otro significado, pues era sinónimo de edad viril hasta que, en el Barroco, se forjó la noción de edad transitiva o, como bien prefiere Américo Castro, edad conflictiva. Estas minucias no son sólo pintorescas sino que diseñan matices en lo que podríamos denominar historia de la subjetividad, tan pertinente al tema propuesto.

La rúbrica escrita del nombre, la firma, también cuenta su deriva. Evoluciona entre el siglo vi y el xvi, cuando se desarrolla la categoría de individuo moderno. El cuerpo deja su huella, del gesto se pasa a la escritura. Se conforma un régimen de la identidad personal, aquello por lo cual los demás nos reconocen, nos vuelven a conocer. El uno mismo permanece porque se repite. Hay un dominio de sí mismo, del cuerpo propio, de la mano propia que escribe y suscribe. El sujeto queda inscrito aunque esté ausente. A la vez, el enunciado se aísla e independiza de su enunciador. Los rasgos personales de la escritura se naturalizan, como los gestos y los ademanes que cada uno hace sin querer y que constituyen su ser. Una ciencia se encarga del asunto: la grafología (abate Michon, 1871).

Al menos desde el Renacimiento occidental, la escritura se va ligando a la expresión, lo cual no se da en la escritura cuneiforme de la Antigüedad (anónima siempre) y en las caligrafías ideográficas orientales. La escritura, como dice Béatrice Fraenkel, es el elemento totémico de la personalidad: fama, retrato, autoría, persona.

Reverso y afirmación del nombre propio es el seudónimo, un elemento insistente en la historia literaria. Nombre y seudónimo estuvieron ligados durante la Edad Media y parte del Renacimiento por influjo de la religión. Los autores traducían sus nombres al griego o el latín, lenguas en que se conocían las Escrituras. A partir del barroco empiezan a publicarse diccionarios de seudónimos y de obras anónimas, con sus posibles autores. Más allá de los casos en que el seudónimo era forzado, como los eclesiásticos que escribían sin licencia jerárquica, lo que indica es que hay un nombre falso y, por lo tanto, existe un nombre auténtico, pertinente a la persona «real». O bien que no hay nombres auténticos y toda nominación es meramente convencional, pues la persona «real» carece de nombre exacto o es innombrable. O bien que no hay personas «reales» en el Gran Teatro del Mundo donde todo es representación y máscara. En el ejemplo de la escritura, tal vez se pueda acotar el fenómeno: se firma siempre con el apodo de ese Otro que es quien realmente dice lo que se escribe. En cualquier caso, el seudónimo es una manera de negar el origen, la procedencia, el ancestro. El seudónimo tacha la familia y borronea sus connotaciones: patria, tribu, historia.

Desde una perspectiva persecutoria, ya esbozada, el seudónimo sirve para ocultar al autor de un texto punible, acaso subversivo: una estratagema para evitar el castigo. Una tacha de nacimiento, algo infamante, cualquier calidad hereditaria, resultan ilegibles tras el nombre obviamente falso. También, entonces, la filialidad y el complejo de relaciones con la institución paterna.

El seudónimo es un ejercicio de la libertad individual porque despoja al sujeto de todo lo impuesto: costumbres instituidas, poderes, deudas al antepasado. El individuo adquiere la facultad de nombrar al nombrarse y autorizarse con el nombre falso por medio de la escritura que suscribe. La máscara oculta el rostro, que se supone ser el lugar privilegiado de la identidad pero también el amo que subyuga desde el Id al Otro posible, a los Otros posibles. El rostro coagula esa apariencia de algo constante que cierra el paso de cualquier fantasía alternativa. De algún modo, la escritura hace de seudónimo otorgando una identidad fuerte a quien la firma. «Azorín» ya no es José Martínez Ruiz y «Clarín» ya no es Leopoldo Alas. Son lo que dicen por medio de lo escrito.

Mucho más expresivo es el caso de las mujeres que firman con seudónimos masculinos, ocupando un lugar tópico del varón, el que puede escribir en público. De ahí, también, lo siniestro del seudónimo, la extrañeza que revela los aspectos recónditos, negados, insospechados y, finalmente, más auténticos del inasible mundo llamado corrientemente personalidad. Quien escribe tiene un cuerpo y persigue un fantasma. No lo alcanza pero estatuye, en lugar del cuerpo lleno de signos impuestos, un corpus libremente inventado.

El complejo de Adán

Todo padre se legitima en otro padre, colaborando con la existencia de una cadena que se compone de cuanto llamamos –ya lo dije– cultura, intervención humana en el mundo de las cosas dadas y naturales. Esta cadena tiene una consistencia histórica y un arranque mítico, el Padre de los padres, el Padre que no tuvo padres y que fundó la paternidad y, correlativamente, la filialidad: el padre primordial, el Urvater.

El escritor, con su fantasía de ser padre de sí mismo –aun en los casos en que inventa a un padre que lo desea como escritor y al cual da el aspecto de su papá–, intenta imitar al conjunto de la cadena paterna, remontándose al primer padre histórico, que no es el Urvater mítico, sino el primer hombre, Adán. Construye de tal manera una suerte de «complejo de Adán» que, en algunos escritores alcanza el extremo donde la familia es arrasada, borrada u olvidada en una especie de espacio desértico y paradisíaco.

¿Por qué el escritor adánico no se remonta al Urvater? Una respuesta –la única que se me ocurre, aunque habrá otras–: el Urvater no es un sujeto sino una entidad –por llamarlo de alguna manera– eterna, infinita y anónima, a menudo invocada con apodos, entre los cuales Dios es el más habitual. Adán, en cambio, sí es un sujeto. Tiene una historia y funda la Historia: mortalidad, trabajo, carencia, paternidad, familia. El Paraíso que, desde entonces y siempre en el tiempo humano, será Paraíso Perdido.

Adán tiene un enorme Padre pero carece de madre. No tiene una mamá que le señale el lugar del papá. Como el escritor –y viceversa– ha de inventarse a tal personaje. Es Eva, nuestra Madre Primordial, la que fue capaz de extraer a Adán de su incauta plenitud paradisíaca y señalarle una carencia que lo llevó al pecado, es decir a la falta, porque algo le faltaba y él no lo sabía: el conocimiento profano, la ciencia, la distinción ética elemental, la necesidad del Mal en la Creación.

En la escritura, pues, intentan conciliarse los dos componentes fuertes de la condición humana en el tiempo: la historia y el mito. La historia remite al fundador Adán y el mito, a la fundadora Eva. La historia va aniquilando sus momentos únicos porque el paso del tiempo los torna irrepetibles. En cambio, el mito vuelve innúmeras veces a lo largo del tiempo, subsiste, insiste, persiste. La obra de arte, que está compuesta de elementos históricos y se da en algún instante igualmente histórico, retorna en el tiempo y reclama una suerte de lozana e incorruptible contemporaneidad. Puedo estudiar históricamente la música de Bach pero la emoción que me produce escucharla lleva siempre la fecha de la escucha. Una fecha de caducidad que promete serlo de inmortalidad. Lo caduco es adánico. Lo inmarcesible es Eva. El complejo de Adán es la máscara de la Madre Primera.

Según se ve, la actividad del escritor establece una serie de identidades imaginarias que se vuelven inventadas en la patencia de la escritura. Es decir que el escritor no sólo inventa su obra sino que también inventa su vida, al hacer narrable algo en sí mismo inenarrable. Con ello volvemos a lo propuesto por Gide en las primeras líneas. Ahora bien: que el objeto sea inenarrable hace que sus narraciones resulten varias. Nunca tenemos acabada la definitiva historia de la vida de un escritor, como tampoco tenemos leída del todo y para siempre su obra. Si ello ocurre, como asegura Barthes, es porque la literatura se ha vuelto arqueología y el lector ha sido expulsado de su sitio dejando su lugar al hombre de ciencia que examina las ruinas del tiempo intentando encontrar su fecha de caducidad.

La colaboración

Hay un fascinante fenómeno literario que he dejado fuera de mis exámenes porque tal vez exceda sus marcos o, más probablemente, porque carezco de respuestas a su desafío. Me refiero a los casos en que dos escritores (pueden ser escritoras, no las excluyo pero andar poniendo los dos géneros a cada rato es machacón y afea la prosa) participan en un mismo texto, colaboran, o sea que lo co-elaboran. Wayne Koestenbaum ha estudiado el hecho (ver bibliografía) y a sus propuestas me remito, con alguna apostilla personal.

La relación de dos varones en un texto es una relación homoerótica específica, que Koestenbaum denomina homosocial. Los dos hombres no se encuentran en sus cuerpos sino en el corpus de la escritura. Hay como una doble conversación, un doble lenguaje que intenta disimular un vínculo prohibido. Para ejemplificarlo, Koestenbaum examina casos que se dan entre 1885 y 1922, desde la enmienda inglesa que penaliza la homosexualidad hasta el texto compartido por Andrew Lang y Rider de Haggard The World’s Desire. Y así aparecen las colaboraciones de Wordsworth y Coleridge (Lyrical Ballads), las narraciones de Ford Maddox Ford y Joseph Conrad, los escritos tempranos de Robert Louis Stevenson y Lloyd Osborne, W. E. Henley, Pound y Eliot reunidos en The Waste Land. A veces, la relación sexual se une a la homosocial, como en las parejas de Verlaine y Rimbaud, Auden y Chester Kallman, Joe Orton y Kenneth Hallywell, el Barón Corvo y Frederick Rolfe, Oscar Wilde y Alfred Douglas.

El autor propone algunos casos inquietantes. Marx y Engels reunidos en el Manifiesto del Partido Comunista es el más expresivo, y eso que Koestenbaum no tiene en cuenta que Engels, de soltero, reconoció como propio al hijo que Marx había engendrado en su sirvienta. Más aún: en la fundación del psicoanálisis está el texto coescrito por Freud y Breuer en torno a la histeria y, si se quiere, las cartas de amor entre Freud y Fliess. John Addington Symonds colaboró con Havelock Ellis en el libro Sexual Inversion pero ocultó su nombre para proteger su reputación. Por mi parte incluyo los heterónimos que Borges y Bioy Casares han utilizado algunas veces, Bustos Domecq y Suárez Lynch, reuniendo dos apellidos de respectivos antepasados, o sea juntando idealmente a sus familias. Hay cierta página en la cual el austero Borges y el rijoso Bioy escriben una línea alterna cada uno, proponiendo un ejemplo gráfico homosocial bastante claro respecto a la tesis de Koestenbaum.

Quiere el autor que estas asociaciones sean una muestra de misoginia. El poder generativo es usurpado por dos varones que excluyen a la mujer en la fantasía del embarazo masculino y el parto anal. Un alma dividida en dos cuerpos remite al mito de la amistad como lo describen Cicerón y Montaigne, así como a figuras mitológicas: los gemelos y el sosias o perdido doble del uno. En cualquier caso, el espejo de la otredad.

Ahora bien: si hace falta una intervención simbólica de la mujer, quiere decir que sigue siendo la mediadora indispensable y que integra la identidad del varón aportándole el componente materno en clave simbólica. La obra coelaborada jugaría el papel del hijo simbólico, aunque Georges Bataille es más concreto y ve en ella una masturbación mutua, la folie à deux de la fórmula clásica, lo cual nos lleva más lejos y es a la escritura como autoerótica. Incluso habría que distinguir los ejemplos. Desde luego, no equivalen las firmas de los coautores a la creación de un seudónimo común que funciona como heterónimo, como nombre de un escritor inexistente en la realidad civil.

A veces, colaborar es un verbo despectivo. Colaboracionista es quien colabora con el enemigo. Para ello hace falta que el enemigo haya ocupado el propio país, con lo que volvemos a la figura de la penetración. Si aquella es siempre la parte femenina del acto de escribir, así como la penetración, su parte masculina, nos encaminamos hacia otra fantasía que empuja hacia la escritura: la plenitud de la identidad, la perfección, siempre sexualmente andrógina. Dos señores que se unen para firmar un texto con sus nombres o un seudónimo compartido, unen sus historias familiares por un momento y me plantean una tipología que sólo puedo esbozar. Me ocurre lo mismo que a H. G. Wells cuando Henry James le propuso escribir una novela «a cuatro manos» para la cual tenía un argumento preciso (cuanto de preciso puede ser un argumento de James). Wells rehusó.

Fuentes

Las fuentes que he utilizado en esta investigación abarcan distintos géneros. Sobre la biografía he dicho lo pertinente. Ahora me refiero a las fuentes autorreferentes, en especial las autobiografías y los diarios. Los libros de memorias atañen más a la época y al medio que a la literatura del yo. Son como textos de historia dichos en primera persona, donde el Id aparece fatalmente, pero en última instancia.

He intentado, en todo caso, eludir el psicologismo. No se trata de mostrar la obra como el resultado o el apéndice de una vida, ni de buscar en lo escrito los síntomas que definen a un sujeto que está realmente fuera de él. Es tarea del psicoanalista establecer el verdadero relato de una vida, respecto al cual las autobiografías y las biografías serían relatos erróneos. Pero no creo en la realidad de un reconstruido pasado sino en la posibilidad de hacerlo a través de una cantidad innumerable de relatos. El pasado ha perdido un elemento esencial de la reconstrucción, que es su presencia. Sólo cabe contarlo, para lo cual es ineludible seleccionar datos, admitir que muchos de ellos se han perdido para siempre y ordenarlos en la opción de una narración.

Una actitud psicologista resulta, en tal contexto, absurda. Cuando un paciente narra y dirige su narración al psicoanalista, ambos están presentes. Nada de esto se da cuando leemos una autobiografía o un diario. La vida se vive y el cuento se narra. El hiato lo colma, como puede, la escritura.

La autobiografía, o sea la biografía escrita por su protagonista, funciona como una novela en primera persona. Desde el punto de vista realista, la diferencia reside en que hay una realidad pretextual: el sujeto que suscribe el texto. Desde el punto de vista dialéctico se da lo contrario: el sujeto emerge del texto, no existe antes que él. «Je suis moi-même le sujet de mon livre» afirma Montaigne. En última instancia, lo que hay entre el lector y el autor de una autobiografía es el pacto autobiográfico que definió Philippe Lejeune (doble contrato de sinceridad: del escritor consigo mismo y del lector con el escritor) o la promesa de veracidad descrita por Paul Ricœur. Bien pero ¿qué pruebas no textuales hay de la sinceridad del escritor? Aun cuando se pruebe que el autobiógrafo miente, ¿no es la mentira el diseño de una verdad, la de su fantasía, que integra su identidad y es una vivencia?

La autobiografía propone una imagen del autor a la aceptación de los demás, que son quienes pueden adjudicarle identidad. De tal guisa, media un elemento inestable que es la aprobación o denegación de los lectores. No bastan la sinceridad ni la verdad, pues un texto puede ser sincero y erróneo, mendaz y verosímil. En definitiva, los códigos de lectura son los mismos que rigen cualquier lectura literaria. La identidad –de nuevo Lejeune– es la relación entre una imagen y un nombre, no entre una «vida real» y un nombre. Un nombre propio, el de alguien que no está pero ha dejado su firma.

La autobiografía tiene, además, sus límites históricos. Es de origen europeo y pertenece al contexto que vagamente podemos adjetivar de occidental: una cultura del sujeto, el discurso y la historia. Supone categorías como individualismo, subjetivismo, secularización, todo un proceso de construcción de la modernidad que profaniza la confesión religiosa (Agustín de Hipona, Teresa de Ávila) a partir del Renacimiento (Cellini, Cardano, Montaigne) y recibe un nuevo impulso en el siglo xviii con textos como los de Rousseau, Casanova, Alfieri, Goethe, Gozzi, Torres Villarroel. Considerado un anglicismo, durante décadas se lo mantuvo fuera de la aceptación académica en Francia hasta que en 1838 fue admitido y se lo incorporó al diccionario en 1841. El punto de fricción era la pregunta: ¿hay un sujeto reconocible en este tipo de textos? La singularidad absoluta de cada cual no se puede poner en palabras porque de lo único no hay lenguaje, si acaso un idiolecto que sólo entiende quien lo emite. La vida de cada quien es inefable, está pegada a sí misma de manera indisoluble. Al pasarse a palabras, que son comunes a todos los que tienen competencia lingüística para entenderlas, la heterogeneidad radical de la vida se normaliza y acepta la tendencia a la homogeneidad que la lengua lleva. De nuevo, estamos ante el protagonismo del texto.

Mientras la autobiografía tiene una estructura formal comparable a una novela, el diario carece de ella. El único elemento estructural del diario es la sucesión de las fechas. Es, por otra parte, lo único que estrictamente lo caracteriza: el día a día, ya que su contenido tiene la máxima amplitud y todo cabe en él. Quizá quepa alguna consideración acerca de su calidad temporal, como la diferencia que hace Bergson entre tiempo y duración, la temporalidad externa y objetiva, y la interna y subjetiva; o la que prefiere Ricœur entre tiempo cósmico, histórico (humano, narrativo) y fenomenológico.

También la redacción de diarios íntimos compete a la modernidad, a la crisis que produce en el sentido de unidad que el alma –ente en parte natural y en parte sobrenatural– da a la persona como suprema garantía de dicha unidad. A su vez, el lenguaje, que nunca es íntimo ni profundo sino social y exotérico, aporta otro elemento de crisis, al socializar la confidencia, por así decirlo. Mundo y lenguaje preexisten al sujeto, son el lugar de su determinación y su paradójica libertad.

En su continuidad de fechas, el diario revela la esencial discontinuidad de la vida. Pone de manifiesto, además, su finalidad inopinada: la construcción paulatina de una subjetividad. No quién es el diarista sino quién será. Se tiende hacia el futuro, descuenta el tiempo no vivido y define la vida por aquello que se está por vivir. Pero, como la muerte forma parte de ese futuro, el diarista se va matando día a día, aproximándose diariamente a su muerte. Se prolonga por días a la vez que se suicida sin decirlo. Escribo y me sobrevivo. Escribo y me voy matando.

Cabría preguntarse en qué medida es íntimo un diario destinado a publicarse y cómo se tiende la parábola de su historia, desde el primero de ellos, que Hocke sitúa entre 1762 y 1763 (la primera confesión moderna, el diario de James Boswell) y su extrema realización, el monólogo interior de James Joyce en Ulises, porque frente a la síntesis de la vida que cumple la autobiografía, al privilegiar el tiempo histórico, el diario es una suerte de análisis de vida, atañe a la instantaneidad del hombre, a su duración subjetiva. Todo ocurre en el momento, sin rememoración. El universo pasa a través del yo y el yo se muestra como un universo, manifestación y refugio que el lenguaje exhibe y enmascara, como siempre.

La privacidad del diario permite atesorar en él unos valores que la sociedad prohíbe o que proclama sin cumplir. Tal vez por ello, al principio, hubo más diarios escritos por mujeres que por hombres, ya que el discurso femenino estaba, especialmente, recluido en la intimidad. En este sentido, es muy útil leer los diarios que escriben paralelamente marido y mujer (señor y señora Tolstói). Samuel Pepys destruyó el que había escrito su mujer. Quizá no soportaba el desenmascaramiento o la erección de un espejo indeseable que lo obligaba a mirarse en un ejercicio de doloroso narcisismo. En efecto, la pregunta del diarista es: ¿soy un yo o tengo un yo y somos dos, a fin de cuentas? Una respuesta la propone Nabokov: «… el misterio individual sigue atormentando al memorioso… se hace brillar la lámpara del arte a través del folio de la vida».

En la tipología que sigue he examinado unos trescientos setenta casos de escritores cuya novela familiar es posible esbozar. No es la muestra exhaustiva que se puede proponer y queda fuera de mis posibilidades. Igualmente limitado es su campo: las literaturas de Europa y América. Otros mundos me resultan desconocidos y no sé siquiera si ofrecen textos a examen comparables a los recogidos aquí. He mezclado a escritores de diversos géneros, teniendo en cuenta sólo que fueron productores de escritura. La mezcla también atañe a calidades y niveles. Hay buenos y peores, favoritos y detestados. Nada de eso se consideró al seleccionarse ejemplos, porque la tarea es antropológica y no de crítica literaria.

Bibliografía

Ariès, Philippe, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, París, Plon, 1960.

Baden, H. Jürgen, Literatura y conversión, Luis Alberto Martín Baró (trad.), Madrid, Guadarrama, 1969.

Braus, Michel, La tentation du suicide dans les écrits autobiographiques 1930-1970, París, PUF, 1992.

Burguière, André y otros (eds.), Historia de la familia. I Mundos lejanos, mundos antiguos, Néstor Míguez y otros (trads.), Madrid, Alianza, 1988.

Carron, Jean-Pierre, Écriture et identité. Pour une poétique de l’autobiographie, Bruselas, Ousia, 2002.

Corrado, Daniel, Le journal intime en Espagne, Aix, 2000.

Delfos, Martine F., Le parent insaisissable et l’urgence d’écrire, Ámsterdam, Rodopi, 2000.

Didier, Béatrice, Le journal intime, París, PUF, 1976.

Fraenkel, Béatrice, La signature. Genèse d’un signe, París, Gallimard, 1992.

Hernández Rodríguez, F. J., Y ese hombre seré yo. La autobiografía en la literatura francesa, Murcia, Universidad de Murcia, 1993.

Hocke, Gustav René, Europäische Tagebücher aus vier Jahrhunderten.Motive und Anthologie, Wiesbaden, Limes, 1986.

Koestenbaum, Wayne, Double Talk. The erotics of male literary collaboration, Nueva York/Londres, Routledge, 1989.

Laugaa, Maurice, La pensée du pseudonyme, París, PUF, 1986.

Lejeune, Philippe, Moi aussi, París, Seuil, 1986.

–, Je est un autre, París, Seuil, 1980.

Mauro, Walter, Il peso di Anchisse, Piacenza, Frassinelli, 1997.

May, Georges, La autobiografía, Danubio Torres Fierro (trad.), México, FCE, 1982.

Mitscherlich, Alexander, Auf dem Weg zum vaterlosen Gesellschaft, Múnich, Piper, s. f.

Philips, Adam, Flirtear. Psicoanálisis, vida y literatura, Albert Freixa (trad.), Barcelona, Anagrama, 1998.

Sombras gloriosas

Toda selección –esta lo es– se suele leer a partir de sus exclusiones. En el panteón occidental hay nombres decisivos de cuyas vidas íntimas sabemos poco o nada. Homero, ¿existió realmente? ¿Podemos biografiar de cerca a Sócrates, Platón, Aristóteles, Virgilio? De Góngora y Calderón, salvo datos curriculares, nada podemos decir.

Más que curiosa es la lista de escritores que fueron convertidos en emblemas nacionales y cuyas biografías constan de suposiciones, noticias sueltas o montajes ingeniosos. En primer lugar, por orden cronológico, Dante Alighieri (1265-1321). Como poeta italiano, es una invención del movimiento nacionalista del siglo xix, el Risorgimento. Cuando Dante dice italiano quiere decir latino. Su Italia es el Lacio y su Estado, el Imperio Romano. Habla de sí mismo como vate o héroe, no como sujeto, de modo que resulta un personaje más literario que histórico, carente de psicología. Lo mismo en cuanto a su amada Beatriz, que aparece en La vida nueva y al final del Paraíso. Que existió realmente y era hija de Folco Portinari y esposa de Simone Bardi, es una propuesta de Boccaccio.

Quizá se llamara Durante y se sabe que su familia era güelfa (partidaria del Papa) y de la nobleza menor. A la muerte de su madre, su padre, de quien el poeta se avergüenza, se junta con otra mujer y tiene dos hijos, hermanastros de Dante y con los cuales guarda buenas relaciones. Él será también güelfo, del partido blanco, o sea moderado. A los doce años de edad se promete con Gemma Donati, madre de Giovanni y un número indeterminado de vástagos, al menos tres.

Dante vivió pobremente y escribió en papeles de mala calidad, por lo que no se conservan sus manuscritos. Hizo poemitas de amor a diversas damas, en un tono muy distinto que a Beatriz. No se conoce bien si estuvo en Bolonia (donde pudo estudiar notaría hacia 1287), París y Roma. Veinte años de su vida los pasó exilado en la Valpadana. De niño leyó a Arrigo da Settimello, que escribía en latín. A Brunetto Lattini lo honra como a un maestro pero lo manda al Infierno por sodomita. En cambio Estacio, un pagano, es transformado en criptocristiano, en tanto Joaquín de la Flor, un perseguido por la Iglesia, merece el Paraíso. Virgilio, otro pagano, lo conduce por los círculos infernales y se distancian al llegar al Purgatorio. ¿Son estas ambigüedades unos signos disimulados de herejía? Dante sabía latín y escribía en esta lengua, pero también conocía la lengua y la literatura provenzales, que estaban en decadencia tras la represión de los herejes albigenses. Asimismo se le atribuye pertenecer a los Fedeli d’Amore, una secta con fama de herética a la que se sumó Guido de Cavalcanti.

La literatura en italiano se empieza a conocer en Venecia entre 1152 y 1160 pero en Génova hacia 1190 se escribe en una mezcla de neolatín de Liguria y provenzal. Otro neolatín, la langue d’oïl, llega a Venecia entre 1202 y 1205, mientras Daniele Deloc de Cremona escribe en el llamado «francés de Lombardía». Dante, años después, se expresa ya en una lengua que no puede considerarse dialecto, una lengua que se está conformando y él codifica, a la par que el siciliano y siguiendo el ejemplo provenzal. Su guía Virgilio había hecho la Eneida, de tono grave y trágico, frente a la cual el Infierno dantiano es una comedia, obra ligera, alegre y de tonalidades variables. En rigor, el nombre de Divina comedia se debe al editor Arrigo Ferrari (Venecia, 1555), quien decidió reunir los tres poemas en un volumen.

Menos información tenemos sobre Luis de Camões. Inciertos son el lugar y la fecha de nacimiento (¿1524?), lo cual facilita convertirlo en poeta epónimo, el que nace en todas partes. Su familia era de origen gallego y se estableció en Portugal hacia 1350. En sus versos hay lamentos de una infancia dura y triste, aunque sin saberse el por qué. Su educación parece cuidada: sabe lenguas. Vive de joven en Coimbra y se traslada a Lisboa en 1542. Pasa por la cárcel y el exilio. Se lo supone enamorado de una tal Natercia (en la vida civil, Caterina). Sirve en Ceuta, vuelve a Lisboa, se dice que va a la India en 1550, hiere en desafío a un tal Borges (nombre premonitorio), se embarca hacia la India en 1553, naufraga quizás en Siam o en el delta del Mekong. Tal vez convivió con monjes budistas. En 1572 se publica Os Lusíadas. Se va a Sintra huyendo de la peste que devasta la capital.

Camões vivió pobremente y murió desamparado, en un hospital, una casa de indigentes o un convento, o apestado y arrojado a la fosa común. Por entonces cobraba una pensión que heredó su madre. La leyenda gótica lo mata en 1579 y descubre sus restos en un sepulcro anónimo, en la iglesia del convento de Santa Ana. Se ve que era un personaje oscuro e indocumentado. Sus huesos, venerados en los Jerónimos de Belem, son apócrifos, como los vecinos de su ilustre paisano Vasco da Gama. Dejó escrito: «A fortuna me faz o engenho foio».

Jean Canavaggio ha hecho el parco inventario de las noticias sobre Miguel de Cervantes (1547-1616). Se conocen poco sus ascendientes: un abuelo médico y otro abogado. Su madre sabía leer y escribir, circunstancia inhabitual en las mujeres de la época. Era el penúltimo de cuatro hermanos que se criaron, ya que el primogénito nació muerto. Su padre urdió malos negocios y Miguel apenas lo vio. La madre se hizo cargo de la casa y lo mandó a estudiar con los jesuitas en Córdoba y Sevilla, donde se aficionó al teatro y conoció los bajos fondos. De su niñez y adolescencia hay escasos datos.

Como su padre, Miguel tuvo procesos y embargos por insolvencia y conoció la cárcel por deudas. No se sabe por qué se hace soldado. Tal vez se traslada a Roma. Lucha en Lepanto, donde pierde una mano. Entre 1575 y 1580 es prisionero en Argel. Lo rescatan por oficios de su madre y redacta una exculpación ante difamaciones cuya causa se ignora. La especialista Rosa Rossi en su libro sobre Cervantes prefiere considerar su homosexualidad.

Entre sus maestros se identifica a López de Hoyos. De sus lecturas, las italianas. Suele autodespreciarse como escritor: no ser buen poeta, imitar, desdibujar al autor del Quijote. Su vida matrimonial resulta igualmente curiosa. En 1584 se casa con Catalina de Palacios, viuda de Salazar. La dote es buena y sus rentas lo mantienen en Esquivias. Va a Sevilla por negocios enigmáticos. Su suegra lo deshereda. La relación matrimonial dura, con intermitencias, tres años.

Se le atribuye una hija fuera del matrimonio con Ana de Villafranca: Isabel de Saavedra. Según otras versiones, es sobrina suya, una hija que su hermana Magdalena tuvo de soltera. A este embrollo familiar se añade el hecho de que en 1590, Miguel sustituye el materno apellido Cortinas por el de Saavedra. En 1604 vuelve a convivir con su mujer en Valladolid sin saberse sus medios de subsistencia. Ya no es cobrador de tributos y recibe visitas escandalosas. Frecuenta los garitos y su hija tiene un amante que le paga para que se case con un tercero. Final devoto para todos: su mujer y dos cuñadas se meten a monjas y él ingresa en los Esclavos del Santísimo Sacramento.

Largos periodos de la vida cervantina permanecen sin documentar. Durante veinte años dejó, aparentemente, de escribir. Pidió repetidos favores a personajes de la nobleza y un puesto en Indias que nunca obtuvo. Su Don Quijote es también un personaje enigmático, del que poco sabemos a pesar de la extensión del libro. Este ya era famoso y motivo de éxitos en España y a través de sus primeras traducciones cuando Cervantes murió.

La biografía oficial de William Shakespeare (supuestamente 1564-1616) lo hace hijo primogénito de hecho (dos hermanos premuertos) de un comerciante y propietario rural que hizo cierta carrera como funcionario municipal y luego se arruinó, y de una mujer cuya familia poseía una modesta fortuna. Ambos eran católicos. William hizo la escuela elemental y supo latín y, quizá, también italiano y francés. Se casó con Anne Hathaway. El acta matrimonial se ha perdido pero se sabe que tuvo una hija seis meses más tarde. A ella se sumaron gemelos, uno de ellos de nombre Hammet, de donde se induce la elección de Hamlet a poco de fallecido el niño.

Aprendiz de comerciante, fugitivo de casa, procesado por cazar conejos en coto ajeno, se presenta en el mundillo teatral de Londres, no se sabe si como recadero, acomodador o cuidador de caballos. Se menciona una sátira contra su perseguidor como obra primeriza, que se ha perdido. Antes que autor famoso, lo fue como actor pero, fuera del fantasma del padre de Hamlet, se ignora qué roles compuso y en qué compañías, hasta la fundación del teatro El Globo en 1599, donde fue empresario y director. En él, los papeles femeninos eran representados por varones. Por ello los puritanos lo atacaron.

Gozó de la protección de la reina Isabel y del duque de Southampton, al que dedica seis sonetos leídos como declaraciones de amor. También lo protegieron Jaime I y su canciller Francis Bacon, ambos homosexuales. Sus obras se escribieron entre 1591 y 1661, aunque en fechas imprecisas. Autor y coautor, indudablemente suyas son treinta y siete, de las cuales sólo deciséis se publicaron en vida. Hay atribuciones y refritos, más algunos poemas impresos como anónimos. Estimado por literatos, objeto de guerrillas entre tropas teatrales, se da por supuesto que hizo fortuna y se retiró a su pueblo, Stratford upon Avon, donde adquirió una propiedad y murió.

Esta historia ha sido fuertemente cuestionada por inverosímil. El personaje de Stratford no era letrado ni se llamada Shakespeare sino Shakspere y mal podría haber sido, a la vez, hombre de teatro. Las obras del gran poeta nacional se atribuyen, sobre todo y entre otros tantos, a Francis Bacon, Ben Jonson, Edward de Vere conde de Oxford y a Christopher Marlowe, cuando no, en el colmo de la hipótesis, a un colectivo que se enmascaraba con el nombre del actor homónimo, quien tal vez haya metido algún chascarrillo de su cosecha. La razón del ocultamiento es que el teatro se consideraba una tarea deshonrosa y personas de linaje o situación cortesana no querían pasar por cómicos. En otro orden, el autor de los textos shakespeareanos revela ser un hombre de cultura clásica y universitaria, difícilmente atribuible a un comerciante aldeano o a un histrión. En todo caso, nada es probable, salvo que hay una obra señera a la que es fuerza dotarla de autoría personal.

Otras biografías deficitarias de gloriosas plumas pertenecen a los arrabales del panteón, al mundo de los escritores gamberros y atorrantes.

François Rabelais (1483 o 1494-1553) era hijo de un abogado y de familia propietaria rural. De su madre nada se sabe. Un tío cura y poeta le valió de maestro. François tuvo contactos con literatos y humanistas importantes: Budé, Erasmo, Pierre Lamy. Estudió medicina en diversas universidades, fue secretario de un cardenal y viajó a Roma. Sus libros científicos van firmados con su nombre y su literatura, bajo seudónimos. Esta última fue apaleada por la academia, prohibida, leída con avidez, considerada obscena y disimuladamente herética por la Sorbona. La condición de monje del autor (con tres hijos de madres desconocidas, uno muerto y origen de crisis religiosas en François) empeoró su situación. Fue procesado, debió ocultarse, huyó a París donde halló refugio y muerte. Su fama se nutría de procacidad y apostasía oculta. Desde luego, sus sátiras contra las mujeres, los maridos cornudos y el matrimonio en general, son explícitas. Nada más, por ahora.

¿Hay más pistas en sus libros? Es imposible aseverarlo. Hay, eso sí, paternidades irregulares y escarnecidas. El padre de Pantagruel lo engendra a sus cuatrocientos ochenta años y el niño es tan enorme que mata a la madre en el parto. Gargantúa nace tras once meses de embarazo y sale al mundo por una oreja materna.

De buen origen (padre funcionario cortesano) era Francisco de Quevedo (1580-1645), aunque sus recuerdos se enternecen con la figura de sus ayos y no de su familia. Era primogénito de hecho por la muerte del hermano mayor, con los privilegios del caso. Un dato de interés es el cambio de apellido. Debió llamarse Gómez de Quevedo y Santibáñez y decidió ser Quevedo y Villegas. ¿Borramiento de la filialidad?

Francisco, que tuvo una hermana monja, estudió teología en Valladolid, sin llegar a graduarse. Vivió de ciudad en ciudad, en posadas, en casas de amigos, raramente en viviendas propias. Se casó en 1638 con Esperanza Mendoza, que habitaba en Cetina. Era viuda y murió en 1642. De estos datos frugales surge un retrato de hombre poco dado a la familia y con fama de mujeriego, enamoradizo y frecuentador de burdeles.

Su actividad pública y política es la única parte bien referida de su vida. Estuvo al servicio del duque de Osuna en Italia, ganando reputación, si cabe, de coimero y sobornador, nigromante e influyente en los demás con artes mágicas. Desde luego, su literatura despliega obsesiones por mundos irregulares: sodomitas, judíos, herejes.

Al caer en desgracia Osuna, fue detenido y desterrado de la corte. Para hacerse perdonar, acusa traidoramente a su antiguo señor. Pasa luego a servir a Olivares, al Almirante de Castilla y al marqués de la Velada. Delatado como enemigo de Olivares subsistió tres años preso en San Marcos de León.

Quevedo asume sus traiciones como un camino de imperfección. Se confiesa malo, pide ser castigado. Quiere ser públicamente reconocido como de baja extracción moral. Acaba elogiando la muerte para liberarse de sus malas condiciones. Descubre que empezamos a morir al nacer y que vivir es ir muriendo, única certeza ética con la que el ser humano cuenta en un mundo naturalmente pecador y corrupto.

Gloria nacional o malhechor genial, este tipo de escritor de biografía escasa y máscaras eficaces propone la subjetividad de la obra como único sujeto histórico adherido a un nombre. Seguramente, Homero quiso ser Ulises y lo consiguió. Virgilio quiso ser Eneas y también lo consiguió. Eso que llamamos Shakespeare es Shakespeare. Y así los demás compañeros de esta gloriosa junta de sombras.

Una historieta personal

Los estudios o, si se prefiere, microrrelatos que siguen, pespunteados en un orden de tipos y subtipos, me han ocupado largos años. Los empecé en Argentina, mi país de origen, antes de 1976, el año de mi entonces exilio. Los seguí en España y en esta lengua, único tesorillo del emigrante, fardel donde se alojan memorias, alegrías y penas. Algunos de ellos ocupan mi libro Puesto fronterizo (Síntesis, 2003) donde, con mayor espacio, recorro a Rilke, Lou Salomé, Thomas Mann y su ancha parentela, Proust, Baroja, Sarmiento, Chateaubriand, Goethe y, desde luego, Freud, padre del invento. Freud el ensayista, antropólogo y crítico de la cultura, sea cual fuere la extensión que se dé a esta escurridiza palabra. Sobra decir que, a pesar de mi nacimiento rioplatense, no soy psicoanalista y nada entiendo de asuntos clínicos. Pero no se nos escapa que Freud acabó su catálogo con su libro sobre Moisés, una suerte de biografía imaginaria o, por obedecer a su nomenclatura, novela familiar de un judío que inventó el judaísmo en Egipto, fundó una religión, compuso o descubrió una nueva legalidad y sirvió de espejo remoto y lancinante a su descendiente Sigmund Freud.

Lo que iba aprendiendo de la materia lo apliqué a trabajos más claramente biográficos: Saint Exupéry. El principito en los infiernos (Altalena, 1979), Genio y figura de Victoria Ocampo (Eudeba, 1986) y Rubén Darío (Espasa-Calpe, 2004). En todos, reiterativa, aparece la idea de que la historia de un sujeto es una historia de familia. Inopinadamente pero con la fuerza de cualquier tema –que es una obsesión, como nos ha enseñado Octavio Paz– la novela familiar del escritor se fue encarnizando en mi tarea. Durante quince años, aunque no exclusivamente, fui amontonando los centenares de fichas que alimentan el presente texto. Sin duda, la obsesión es indisoluble, vuelve cada vez que la encaramos para dar con ella. No lo conseguimos pero resulta ricamente productiva. Al comienzo, el libro se llamaba El escritor y su padre pero luego la obra se me impuso y obedecí. El padre pasó a ser una parte más del tinglado familiar y este, de la sociedad y la historia. Los primeros tipos fueron tres o cuatro. Lo demás es lo que el curioso podrá espigar.

No hay escritor que, al explorar un retazo de mundo –es cuanto posee– no se escriba a sí mismo. No porque refleje su vida en su escritura sino porque la construye en su escritura. Desde que esta se cumple, su vida se altera y se liga inexorablemente a ella. Por eso, según se ve en los casos gloriosos que anteceden, nos queda lo escrito por sujetos virtuales que fueron sujetos reales, nada más y nada menos que eso, como vestigio de su paso por el tiempo. Los ejemplos que siguen, si es que felizmente sirven para algo, lo es para que nos reconozcamos en ellos. La literatura, si no vale para otra cosa –ciertamente, vale para muchas otras cosas– se justifica en tal empecinamiento. No se trata de que nos reconozcamos a la manera de una foto en el documento de identidad o en el sumiso cristal de un espejo sino para que hallemos en tantos extraños y lejanos seres, o fantasmas o fantásticas poblaciones llenas de desconocidos, justamente, a ese desconocido que buscamos obsesivamente y al que, con asombro, le encontramos nuestros ignorados y siniestros rasgos de identidad.

Dice Unamuno y repite Borges que si bien Cervantes tuvo existencia corporal y Don Quijote no, ahora ambos cobran para nosotros una comparable realidad. Nuestro destino, el tuyo y el mío y el nuestro, lector o lectora, es convertirnos en una novela. Lo demás es accidental, calurosamente accidental, tiempo que pasa sin volver ni tropezar –cito a Quevedo– y olvido.

El deseo paterno

En este apartado reúno los casos de escritores cuya subjetividad deriva, especialmente, del deseo de su padre. Hay unas variables interesantes que no considero, pero que dejo apuntadas para futuras derivas. Una es la situación del hijo en la escala filial: hijo único, primogénito real, primogénito virtual (por la muerte de hermanos mayores), benjamín, hijo alejado o próximo en edad de sus hermanos, de hermandad monosexual o bisexual. Otra es su currículo escolar: escritores iletrados, buenos o malos alumnos, con maestros reconocidos y venerados, o conocidos y repudiados, o carentes de maestros. Ahora, las subtipologías.

El deseo secreto del padre

El ejemplo más nítido es el de Julien Benda (1867-1956). Su padre registra dos vocaciones frustradas: la ciencia y la música. Julien desarrolla una mentalidad científica, es melómano y toca el piano. Estudia matemáticas: ama su pureza, detesta su aplicación. El padre quiere explícitamente que su hijo sea escritor y estudioso. Le compra libros de ciencias físicas y de historia. Julien acepta su vocación de clerc, intelectual y clérigo: el sacerdocio, el celibato, la castidad, la distancia frente al mundo, el aislamiento de la celda monástica, los valores absolutos e inhumanos, el desprecio del mundo (la política, el éxito, el dinero). Hay algo en él que reconoce como herencia judía: vale lo eterno, las contingencias no cuentan.

Julien tiene una hermana mayor de la que no habla. Se imagina hijo único. Su madre, por su parte, hereda el lugar del padre. Julien entabla relaciones con mujeres pero no se casa ni tiene hijos. Huye de la convivencia con ellas, posesivas y adversarias de la intelectualidad viril. Escribe en diversos géneros pero no se considera un artista y desprecia al escritor estetizante, sofista y bizantino, como Proust, Valéry y Gide. Su ideal es Lamartine, de cuyo secretario Lucien Decourt se hace amigo.

Una porción interesante es la de escritores cuyos padres se identifican con el mundo del teatro, alentando una vocación teatral en el hijo. El padre de Pierre-Auguste Caron de Beaumarchais (1732-1799) es relojero (su hijo también lo será) y aficionado al teatro; concurre a espectáculos y tiene amigos en el medio farandulero. Sus cartas revelan talento literario. En la casa funciona un tablado doméstico. Pierre estudia instrumentos: arpa y flauta. En la corte, es relojero y profesor de música. Expulsado de su casa por su vida desordenada, borra su apellido paterno y adopta el de Beaumarchais, tomado de la familia de su mujer.

Su vocación resulta problemática. Es agente secreto, jugador, financista. Considera que el teatro es un pasatiempo que le vale problemas con la censura, escándalos y popularidad. Pretende tener privilegios aristocráticos, los nobles lo desprecian y él se burla de ellos en sus comedias.

También es familiar el teatro para Carlo Goldoni (1707-1793), uno de cuyos abuelos da funciones teatrales en casa y cuyo padre construye un tablado de marionetas privado donde sus niños actúan y descubren su vocación. Más tarde, el mismo padre organizará una compañía de jóvenes. A los ocho años Carlo escribe una comedia que le vale la reprimenda materna. Aunque redacta sátiras y piezas escénicas desde la adolescencia, lo obligan a estudiar derecho (de cuya práctica obtendrá anécdotas para sus obras) y la madre, insistente, le hace jurar ante el cadáver del padre, que ejercerá la abogacía. No obstante, la dramaturgia, tarea residual, acaba por imponerse tanto en Italia como en Francia, donde se instala y escribe en francés.

Jacinto Benavente (1866-1954) es hijo de un médico que funda la pediatría en España. De su infancia, más que sus juegos, recuerda los espectáculos callejeros (el carnaval, las procesiones, las verbenas, las visitas a las iglesias) y su afición a vestirse de cura y oficiar en pequeñas capillas y altares que se construye él mismo. Con un hermano arma un tinglado de muñecos. Improvisa sermones que celebran las mujeres de la vecindad.

El padre es médico beneficente, tiene fama de milagrero y Jacinto le atribuye el poder de curar con la mirada. Hombre duro que no expresa sentimientos, sólo es capaz de conmoverse, y hasta las lágrimas, en el teatro. A su casa acuden actrices, actores, escritores de escena y cantantes de zarzuela. Jacinto escribirá para conmover a su padre y ser aplaudido por las mujeres. Cuando muere el padre, leyendo El rey Lear