Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

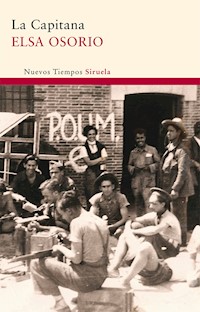

La argentina Mika Feldman de Etchebéhère (1902-1992), la Capitana, luchó por la igualdad, la justicia y la libertad durante toda su vida. Elsa Osorio acepta el desafío de convertir en literatura esta maravillosa historia. Mika podría parecer un personaje de ficción, pero existió. De las aventuras de la Patagonia a los primeros tiempos de la República en Madrid; de los grupos clandestinos de oposición al estalinismo en Francia al convulsionado Berlín donde el nazismo crece peligrosamente, Mika vive junto a su marido Hippolyte la gran aventura intelectual e ideológica del siglo XX. Lo que buscan hace años está en España, en esa guerra que Mika hará suya al mando de una temeraria columna del POUM. Lo ignora todo sobre técnicas y estrategias militares, es extranjera, no está ligada a poder alguno y es mujer. Pero su carisma, su talento para comprender a los otros y tomar decisiones la vuelven indispensable. Son sus mismos milicianos quienes la eligen capitana. Perseguida por los fascistas como «una que manda entre los rojos», acusada por el feroz estalinismo de «desafecta a la República» y acosada por un siniestro agente de la GPU, el conmovedor relato de su vida extraordinaria deja sin aliento al lector.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 441

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

.

Elsa Osorio

La Capitana

Nuevos Tiempos Ediciones Siruela

Índice

La Capitana

Primera parte

1.Sigüenza, septiembre de 1936

2. París, 1992

3. Moisés Ville, 1902

4.Sigüenza, septiembre-octubre de 1936

5.Sigüenza, octubre de 1936

6.Sigüenza, octubre de 1936

7. París, 1982

8. Buenos Aires, 1919

9. Buenos Aires, 1920

10. Buenos Aires, 1922

11. Buenos Aires, 1923

12. París-Madrid, noviembre de 1936

13. Patagonia, 1926

14.Moncloa, noviembre de 1936

15.Moncloa, noviembre de 1936

Segunda parte

16. París, 1931

17. Perigny, 1977

18. Berlín, 1932

19. Berlín, 1933

20.Madrid-Pineda de Húmera, noviembre de 1936

21. París, 1933

22.Pineda de Húmera, diciembre de 1936

23.Pineda de Húmera, diciembre de 1936

24.Madrid, enero de 1937

25.París, 1975

Tercera parte

26.Madrid-Cerro de Ávila, enero de 1937

27.Cerro de Ávila, febrero de 1937

28. Oise, 1935

29. París, 1968

30.Madrid, abril de 1937

31.Madrid, junio de 1937

32.Madrid, octubre de 1937

33. París, 1936

34. Atienza, agosto de 1936

Postfacio y agradecimientos

Créditos

La Capitana

Mika e Hipólito en la Patagonia

Primera parte

1

Sigüenza, septiembre de 1936

Nadie se lo pide, nadie lo pretende, pero allí está Mika, en la noche oscura, montando guardia en el cerro, al igual que otros en el campo y en las inmediaciones de la ciudad de Sigüenza.

Un temblor la sacude cuando distingue los puestos del enemigo, cada vez más cerca. También los fascistas apilan piedras, pero detrás tienen poderosas ametralladoras, y ellos ¿qué?: una miseria de fusiles, unos pocos cañones, dinamita y bombas caseras.

Los altos mandos han ordenado resistir el mayor tiempo posible para bloquear a las tropas de los rebeldes e impedir que entren en Madrid. Mika duda de que envíen refuerzos, como prometieron. Les ha tocado este hoyo maldito, el peor lugar. Piensa que es un combate perdido de antemano; sin embargo, esta tarde, cuando sintió que el desaliento ganaba a los milicianos, les soltó:

–Si nos fuéramos ahora de Sigüenza, dirían que tenemos miedo. Los milicianos del POUM no somos cobardes.

Una palabra eficaz. ¿Cobardes? No, ellos tienen cojones, resistirán. Pero ¿cómo?, ¿qué podrán hacer sólo con voluntad, por mucha pasión revolucionaria que tengan, contra los aviones de los fascistas, contra soldados mejor armados y entrenados para la guerra?

Tendrá que hablar con el comandante, exigirle que ordene la evacuación de la ciudad o encuentre con urgencia los refuerzos para defenderla. ¿Exigirle Mika a un comandante del Ejército, a un militar de carrera, ella que todo lo ignora sobre asuntos militares?

Sí, porque ya no es sólo que no les falte abrigo o comida, como antes, ahora se siente responsable del destino de sus milicianos.

¿Mis milicianos?, se sorprende. Cuánto tiempo ha pasado de aquella incomodidad de los primeros días ante estos combatientes tan poco parecidos a los militantes internacionalistas a los que Mika estaba acostumbrada. ¿Dos, tres meses? Tres siglos. El tiempo se cuenta distinto en la guerra.

¿Fue aquella noche en el cerro? ¿Qué día, qué situación, qué hecho, qué batalla te hizo capitana, Mika?

¿Fue cuando requeriste al emisario fascista un pliego firmado con las condiciones de la rendición? Por él supiste que te identificaban como una mujer peligrosa que mandaba entre los rojos.

¿Fue cuando honraron a tu columna con la Internacional por su desempeño en la batalla de Moncloa? ¿Cuando la bomba te sepultó y sin embargo lograste sobrevivir? ¿Cuando en Pineda de Húmera encontraste la manera de resistir catorce horas a los ataques? Ya tenías los galones en la capa cuando les dabas a tus hombres el jarabe para la tos en las trincheras, entre el silbido de las balas.

Y aun antes, ¿qué te llevó a luchar en España, tan lejos de donde naciste, a entregarte tan íntegramente a esa guerra, a hacerla tan tuya que los mismos milicianos te eligieron capitana?

Los pueblos vecinos están cayendo en manos del enemigo, pero para extender el frente les haría falta diez veces más armas, y el triple de milicianos. Ellos deben resistir en Sigüenza, defenderla calle a calle, compañeros, dice el comandante, y mantener las posiciones en los alrededores de la ciudad.

Y llega esa mañana agujereada por lasametralladoras y los chillidos de mortero. Y al día siguiente los aviones de los fascistas, tres y otros tres, y más. Mika cuenta veintitrés. Un alarde de poder. La estación de tren donde está el cuartel del POUM no la tocan, buscan la ciudad, un barrio al azar, el hospital, y las carreteras donde se concentran los grupos de combatientes. Cuerpos destrozados. Cientos de víctimas, civiles y milicianos.

Hay que resistir y esperar refuerzos. Esperar. Y en la espera, Mika organiza, habla, sostiene, crece. Y se entrena con el flamante mosquetón que le regaló el sargento López dos días después de la batalla de Atienza.

–Es para ti –le dijo López y puso el lustroso fusil en sus brazos–. Te aliviará la pena, te cambiará las ideas. Aprende a usarlo y no te separes de él.

Y no se separa, ya ha aprendido a tirar.

Mis padres pusieron el grito en el cielo cuando les dije que me iba al frente: ¿Te has vuelto loca, Emma? Que no, de ningún modo, que no me lo permitían. Llevaba dos años, desde los catorce, cuidando los niños en la misma casa en la que mi madre es criada. Para servir a los ricos, para ser explotada tenía edad, pero para tomar decisiones, para pensar, era una cría. Yo ya estaba afiliada a la Izquierda Comunista, que luego se fusionó con el Bloque Obrero y Campesino y se hizo el POUM, y tengo claras mis ideas. Me escapé de mi casa. Como la Abisinia, Carmen y María de las Mercedes. Somos todas muy jóvenes, ninguna llega a los veinte.

La jefa no, ella es mayor, tiene más de treinta.

–No soy la jefa –me dijo Mika el otro día.

Pero lo es, porque manda. Nadie la habrá nombrado jefa, pero es ella quien le pidió al comandante que mandara refuerzos o evacuara la ciudad, me lo contó el Deolindo, que siempre se mete donde nadie lo llama y lo escuchó. Aunque el comandante no le hizo ni caso, ni a ella ni a los otros jefes: que aguantemos donde estamos, que hay que resistir. Es Mika quien se reúne con los que mandan en las otras organizaciones, y luego conversa con nosotros sobre lo que está pasando, y es ella, que es mujer y extranjera, la que pone los puntos sobre las íes cuando hace falta en la columna del POUM.

Es esa manera tan especial que tiene de imponerse: explicarnos lo que ella misma va aprendiendo, abrigarnos, darnos el chocolate caliente, encender antorchas en nuestro desamparo. Y esas verdades como puños que dice y que nadie se atreve a discutirle. Hay que ver lo que manda. Y sin gritos. Aunque a algunos no les gusta que Mika organice, que es una metomentodo, dicen, que a ver por qué tiene unaguirique decirles lo que hay que hacer. Pero lo que les molesta no es que sea extranjera sino que es mujer, a mí ésos no me engañan. Menos mal que son pocos, por suerte. Y están nerviosos, como todos, porque no hay combate.

Desde el ataque de la aviación fascista, qué miedo espantoso me dio, casi no hay movimiento en la ciudad. Están preparando algo gordo, parece.

Espero que lleguen pronto los refuerzos de Madrid. Hay quien dice que los militares son unos traidores, hijos de su madre, y que nos van a dejar pudrir en Sigüenza. Yo no lo creo, cómo nos van a hacer eso. Han matado a no sé cuántos en el ataque aéreo, familias enteras se han refugiado en la catedral y los compañeros que combaten en las afueras se ven obligados a replegarse más y más sobre la ciudad. Dicen que un día de éstos habrá batalla aquí mismo.

A mí ya se me pasó el miedo. Ese nudo tenaz en el estómago, en todo mi cuerpo, no aflojó hasta muchos días después de la batalla de Atienza. Yo no fui, quería pero no me dejaron, me quedé en el puesto de primeros auxilios, con el médico y Mika. Fue terrible verlos llegar, algunos tan tremendamente heridos, y con las peores noticias: los muertos.

Pero ahora estoy más preparada. Ya sé hacer una bomba y pronto aprenderé a tirar con el fusil, la próxima batalla no me dejan en la retaguardia.

No lo diré para que no se rían de mí, ¡marxista y supersticiosa!, pero pienso que esta casa a la que nos mudamos ahora, cerca de la estación de Sigüenza, nos traerá buena suerte en la próxima batalla. Vamos a ganar la guerra, estoy segura.

Tampoco estamos solos en este frente. Están los ferroviarios de la UGT, socialistas; el batallón Pasionaria, del Partido Comunista; la columna CNT-FAI, anarquistas, y nuestra columna del POUM, la menos numerosa, pero la mejor, como le dije ayer a Sebastián, que es de los nuestros. Y nos reímos los dos, orgullosos.

Ligera, así se siente Mika. Casi aérea, sin angustia, como escribió anoche en sus notas. Su mundo se ha reducido a esa casa de dos pisos que ocupa ahora con su columna del POUM, la estación de tren de Sigüenza donde se reúne con los responsables de las organizaciones, el telégrafo para comunicarse con los altos mandos en Madrid y esa frontera imprecisa con el enemigo.

Fuera de ese frente no existe nada, ni existió nunca. Sin pasado, sin porvenir, el presente puede acabar mañana, dentro de cincuenta años o en cinco minutos. Por eso es tan inmenso… y tan terrible. Tan distinto de todo lo conocido.

Su propio cuerpo reacciona de una manera extraña, como si hubiera cambiado su composición química y no necesitara alimentarse ni descansar. Puede estar hasta tres días con sus noches despierta. Y lúcida.

Cómo explicar esa loca alegría que sintió cuando consiguió organizar las comidas, las botas para cada uno de sus milicianos, y el termo con el café caliente; o ese entusiasmo que brota al calor de las discusiones con los compañeros en la estación de Sigüenza.

Aunque después de lo que le dijo Emma, Mika procura no quedarse tanto tiempo en la estación, no quiere inquietar a sus hombres.

A los milicianos no les gusta que la jefa pase mucho tiempo fuera de la casa, no lo dicen claramente pero yo sé que tienen celos de los hombres de la estación. Pesqué un comentario suelto, una grosería, una sospecha de uno que otro rechazó duramente. No es bueno que comiencen a desconfiar, ahora que le hacen caso sin tanta protesta. Dudé porque no sabía cómo podía reaccionar Mika, pero al final junté coraje y se lo dije esta tarde, ella sabrá qué hacer.

–¿Celos? –se sorprendió Mika–. ¿De quién, de qué?

–Sí, celos. De los hombres de la estación, creen que les haces más caso que a ellos. Parece que fueran tu marido –y me reí para disimular la vergüenza que me daba–. ¡Todos esos de marido… menuda faena! –ella también se rió–. Pero tenlo en cuenta, Mika, no vaya a ser que se cabreen ahora que ya están conformes, y hasta orgullosos de tenerte de jefa. Ya sabes cómo son los hombres, si no confían en ti…

–Gracias, Emma.

No se lo dije sólo para convencerla, es cierto, están contentos con Mika, a su manera la quieren; si no, por qué los celos. Yo creo que ahora hasta les gusta hacer lo que ella dice, se sienten más tranquilos. No hay más que ver al Hilario, lo que ha cambiado. En la casa nueva pone su colchón en la puerta del cuarto de Mika para impedir que alguien entre y la despierte. Me acuerdo de lo que pasó con él cuando estábamos en el cuartel del andén y me río sola.

A todas las muchachas (pero a mí especialmente porque me conoce de niña, es amigo de mi hermano), Hilario nos hartaba con sus órdenes: que limpiáramos las botas, que fregáramos el suelo. Una tarde se puso a insultarme porque le desobedecí: yo también había hecho guardia, estaba tan cansada como él.

Casi ninguno de los compañeros quería barrer ni recoger sus camas. Cuando Mika preguntó a quién le tocaba limpiar, hubo algunos murmullos, pero nadie se atrevió a contestarle. Yo no quería acusar al Hilario; al fin, él no hizo más que expresar lo que muchos pensaban:

–En otras compañías las mujeres lo hacen todo: fregar, cocinar, hasta remiendan los calcetines.

Mika se acercó para no tener que alzar la voz, y lo miró detenidamente, como estudiándolo. No se rió, pero parecía:

–¿Así que crees que yo debo lavarte los calcetines?

–Tú no, claro está –se habrá sentido ridículo.

–Ni las otras tampoco. Las muchachas que están con nosotros son milicianas, no criadas. Estamos luchando por la revolución todos juntos, hombres y mujeres, de igual a igual, nadie debe olvidarlo.

Les cuesta porque no están acostumbrados, pero lo aceptan, y no faltan voluntarios, chica o chico, para esas tareas.

Esta mañana, cuando las dos muchachas de otra columna pidieron incorporarse a la nuestra, hasta orgullosos se los veía. Entre los comunistas, son las mujeres las que hacen las tareas domésticas y de enfermería.

–No he venido al frente para morir por la revolución con un trapo de cocina en la mano –nos hizo reír Manolita.

–¡Ole tu madre! –le festejaron hasta los nuevos, que son más secos que una uva pasa.

Tan serios que estaban hace una semana, cuando llegaron, y ya les está cambiando el humor. Ayer uno hasta me sonrió cuando le engrasé el fusil. Es que estamos bien en la casa del POUM: comida caliente, dinamita escondida en un pozo del jardín, los dos cantaores de flamenco por las noches, y buena gente que quiere lo mismo que yo. Está Sebastián, que se las da de mayor pero tiene mi edad, un cielo. Están Mika, Anselmo, y hasta al Hilario lo estoy queriendo un pelín. Y ayer llegaron unos chavales, dos hermanos, que vienen de otro frente. El mayor me hacía ojitos ¿o eso me pareció? Vaya tunante, en plena guerra.

Y aunque no es de los nuestros, está Juan Laborda, el ferroviario que me enseña a llenar los cartuchos de dinamita, guapísimo y tan valiente. Él sí que me trata como a una combatiente.

Vamos a ganar, tenemos que ganar. Que lleguen de una vez los refuerzos.

Mika ha ido otra vez a la estación para saber si hay novedades, toda la ilusión abrochada a ese tren blindado que les traerá algunas municiones, pero ¿cuándo, cuándo llegará? ¿Y los refuerzos de hombres que les han prometido? Si no vienen, deberá tomar decisiones, y sin equivocarse, es lo que los milicianos esperan de ella.

Los hombres reaccionaron muy mal cuando el comandante los reunió y les dijo que deben seguir defendiendo la ciudad, hasta el último palmo de terreno, y si se pierde, que se encierren en la catedral, una «fortaleza inexpugnable».

Pa’ tu padre la catedral, cretino, gritó Anselmo; traidor, gritó otro, y una feroz andanada de insultos se desató. Que mandara gente y armas. Lo haría, afirmó el comandante, y partió hacia Madrid.

Pero cuando Mika les preguntó qué querían hacer, ellos respondieron con otra pregunta: ¿Qué harás tú? Que lo hablaran entre todos, les pidió, tampoco a ella le gustaba la idea de encerrarse en la catedral, pero pensaba que había que quedarse y esperar los refuerzos.

–El que se quiera ir que dé un paso adelante –propuso Mika.

Sólo tres lo dieron.

¿Fue entonces, Mika, cuando asumiste la responsabilidad de permanecer en Sigüenza y esperar ese tren blindado?

Mika chapoteando a tientas en el barro de la guerra, el suelo cada vez más firme bajo sus pies.

Ayer fue muy clara con sus queridos amigos Alfred y Marguerite Rosmer, que vinieron a visitarla desde Francia. No podía ni siquiera detenerse a reflexionar sobre lo que hablaban: que la no intervención de Francia e Inglaterra, que Rusia quizás ayude pero Stalin se lo cobrará con creces al pueblo español.

Esas preciosas horas de discusiones políticas, de debates con los camaradas, lejanas como la imagen candorosa de la revolución de su adolescencia, tan distinta de esta guerra.

¿Regresará Mika a Francia?, le preguntaron.

No, no regresará. Ella pertenece a esta guerra, es su guerra, el único sentido que tiene ahora su vida.

Los Rosmer la comprenden, pero les duele enormemente –también a Mika– la sola idea de no volver a verse. Se estrecharon en un fuerte abrazo. Probablemente, el último. ¿Cuánto más podrá conservar su vida Mika? Unos días… con suerte, unos meses.

2

París, 1992

En cuanto le avisaron que murió Mika Etchebéhère, Conchita Arduendo se preguntó cómo lo haría, no era ella quien tenía que decidir sobre su cadáver ni sobre ninguna otra cosa. Estaban Paulette, Guillermo, la China, Felisia, Guy y todos esos amigos ateos que la quemarían sin más, tal como la propia Mika había dispuesto. Pero Madame había autorizado a Conchita a bendecirla. A su manera se lo había pedido, se envalentonó.

Si Conchita lo lograba, pero como Dios manda, en latín, quizás podría evitar que Madame Mika se fuera al infierno, porque ella era buena, mandona pero buena; si no, no hubiera ido a pelear a la guerra, como su padre y sus tíos, y porque sí –aunque tampoco porque sí, por lo que le había explicado–. ¡Y ni siquiera era española! Fue lo primero que le contó Monsieur André Breton, para quien Conchita trabajó años, cuando le pidió que fuera a ayudar a su amiga con la limpieza: que Mika Etchebéhère había luchado con los republicanos en su país, que fue capitana.

Conchita estaba muy impresionada, por eso aquella tarde se animó a pedirle ese favor. Si había luchado contra los franquistas, armados hasta los dientes, cómo no iba a poder con su marido, que era un mequetrefe. Aunque Mika nunca le dio cuatro tortas bien dadas, como Conchita quería, que Dios me perdone pero se las merecía, la puso a salvo de sus malos tratos. La convenció de que debía dejar a su marido, y le consiguió el trabajo y el apartamento de la portería de la Rue Saint-Sulpice para que Conchita pudiera vivir allí con sus chavales. Y varias veces la invitó, con sus hijos, a la casita que tenía en Perigny, pero no para trabajar sino de vacaciones.

Sí, Madame había sido muy generosa con ella y Conchita no la dejaría abandonada a su suerte en la eternidad. Eso se lo había enseñado Mika: no hay que dejar las cosas en manos del destino, hay que actuar para cambiarlas. Aunque se lo dijo por problemas de Conchita, no suyos, a Madame su futuro en la eternidad la tenía sin cuidado: ella iba a desaparecer, volatilizarse, ser nada.

¿Cómo podía querer que la incineraran? Era espantoso. ¡Y sin siquiera una bendición! Lo habían hablado más de una vez cuando Conchita trabajaba en su casa, en la residencia para mayores de Alésia, y en el hospital.

–Yo odio a los curas, Conchita. Si fueras tú quien me bendice...

Lo que quería la última vez que la vio en el hospital, aunque sabía que era casi imposible convencerla, era queMika aceptara confesarse y que le dieran la absolución para que se fuera al cielo, como había hecho la madre de Conchita cuando su padre –también rojo– se moría.

El padre de Conchita estaba inconsciente –o quizás ya muerto– cuando llegó el cura, pero con esas palabras en latín y los rezos de toda la familia se había salvado para toda la eternidad. Y si había valido para su padre ¿por qué no para Mika?

Los amigos no permitirían nunca un cura en el entierro. El gran problema era cómo Conchita se animaría a pronunciar en voz alta las palabras precisas que tenía anotadas, porque para algo tan importante no valía cualquier frase. Se las dio, después de darle la tabarra no sé cuántas veces, el cura de Saint-Sulpice, virgen santísima, lo que hay que rogar para que le digan a una esas palabritas en latín que ni Dios debe entender; a que si se las hubiera pedido el dueño del hotel de la Rue Bonaparte se las daban en seguida, pensó, y eso que Jesús decía que era más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. Conocía a varios de los que fueron al entierro de Mika en el cementerio de Père-Lachaise, pero no tenía confianza con ninguno. Podría animarse a pedírselo al sobrino, pero estaba leyendo un poema de la poetisa que fue tan amiga de Mika, Alfonsina Storni, y Conchita no se atrevía a interrumpirlo.

Tanto pensarlo, que así no y así tampoco, y cuando ya parecía que iba a ser imposible, en el momento que metían el cajón de Mika en ese siniestro lugar donde iban a quemarla, resultó que alguien tenía que entrar con ella, y ahí saltó Conchita: que yo, y nadie se lo discutió. Ella, a quien la sola idea de quedarse a solas con un muerto le quitaba el sueño, fue quien vio el cuerpo de Mika, justo antes de ser metido en las llamas.

–Unmoment –le pidió al hombre, con una mano en alto, la otra buscando el papelito en su bolsillo.

Quizás quedó ahí, tirado en el suelo, o lo consumieron las mismas llamas. Conchita no lo leyó, una determinación desconocida le alzó la mano derecha, que trazó una cruz en el aire, y su voz sonó estridente y clara:

–Yo te bendigo, Mika, que descanses en paz.

Horas más tarde, Guy Prévan y su mujer, Ded Dinouart, salieron de su casa con las sombras cómplices del anochecer. Tomaron el metro en Hôtel de Ville. El bolso que escondía la urna lo llevó Guy y no despertó sospechas en ningún pasajero.

Al llegar al Quai aux Fleursya era plena noche. Ded se apoyó en el brazo de su marido y juntos bajaron la escalera que conduce hasta el agua. La pareja de jóvenes que se acercaba estaba demasiado atenta a lo suyo como para detenerse a observar sus maniobras, pero, aun así, esperaron que pasaran. Había que hacerlo con la mayor discreción porque está prohibido. Cuando ya no se veía a nadie, Guy abrió el bolso, sacó la urna y morosamente tiró las cenizas de Mika al Sena. Ded dejó caer uno a uno sobre el agua los lirios que había cortado del jardín de la casa de Mika en Perigny.

Desaparecer completamente era su deseo. Como desapareció el cuerpo de Hippolyte.

–Ahora están juntos –dijo Ded–, juntos en la inmensidad, en lo desconocido.

–Dans le néant –dijo Guy–. Una bella forma de reunirse después de tantos años.

3

Moisés Ville, 1902

Guy Prévan escribió enLe Monde,en julio de 1992, después de mi muerte: «Revolucionaria de la primera hora, antifascista y antiestalinista, vivió siempre de acuerdo al camino que se trazó siendo casi una niña». Y tenía razón, porque ya en Moisés Ville, la colonia judía de Entre Ríos donde nací, en marzo de 1902, mientras saltaba a la rayuela, soñaba con ir a darles su merecido a esos malvados que tanto habían hecho sufrir a mi familia y a las de mis vecinos. La revolución estuvo en mi vida desde siempre. Crecí con los relatos de los revolucionarios evadidos de lospogromsy las cárceles de la Rusia zarista.

Años después, instalada ya en Francia, yo viví una experiencia similar en la casa de Perigny donde nos reuníamos con militantes revolucionarios de distintos países. Los actores y los lugares cambiaban pero la lucha por la revolución continuaba.

Los Milstein, la familia de mi madre, formaban parte de un grupo de judíos que decidieron huir juntos de las terribles condiciones en las que vivían en Podolia a fines delxix: limitados a las zonas de residencia para judíos, excluidos del trabajo digno y la cultura, calumniados, despreciados, perseguidos ferozmente, torturados, encarcelados. La política argentina de inmigración les abría las puertas y, con mucha ilusión, compraron tierras al cónsul argentino. El proyecto era convertirse en agricultores, aunque muchos, como mis mayores, no tenían experiencia.

Matanzas, cárceles, persecuciones, todo quedaba atrás, cuando las 136 familias unieron su esperanza y subieron al vaporWeser,que los llevó a la Argentina en 1889.

La travesía duró un mes y medio. Erch Feldman y Shneidel Milstein, mis padres, se enamoraron en aquel barco.

Mi abuela Sima nos contó de aquella noche en que los sorprendieron dándose un beso, en la cubierta delWeser.Gran escándalo. Mi madre era una niña aún, y se había escapado del camarote donde dormía con las mujeres para encontrarse con mi padre, un joven larguirucho de dieciocho años, que no se resignaba a que su vida fuera la miseria y la injusticia y osó subirse al barco y atravesar el océano sin familia, sin amigos, sin estudios, sin más que lo puesto y una inmensa esperanza. Toda su familia había quedado en Odessa.

Bien distinta era la situación de Shneidel, Nadia como la llamaban, que viajó junto a sus padres, sus cinco hermanos, primos y amigos.

Mi abuelo Naum-Nehemiah Milstein era un intelectual que había ganado celebridad por sus artículos en la época del zar Alejandro II –cuando se liberalizaron las condiciones de los judíos–, y mi abuela, Sima-Liebe Waisman, era una gran lectora, algo excepcional en las mujeres en aquellos años. Pero llegó ese fatídico 1881, el asesinato del zar en San Petersburgo, y la consecuente represión que se desató contra los judíos, a quienes responsabilizaron del crimen. Mi abuelo Naum estuvo preso cinco largos años.

Me encantaba escuchar el relato de cómo lograron fugarse de la prisión, contámelo otra vez, le pedía.

El abuelo Naum contactó entonces con la organización que estaba gestionando la compra de tierras en Argentina, y logró incluir a su familia en la huida grupal.

Para mi madre, Argentina era el sueño de poder estar todos juntos, sin amenazas. Para mi padre, era la esperanza de un mundo mejor, y encontrar a Nadia en elWeser, la prueba de que la felicidad era posible.

–¿Qué hacen allí, a oscuras y en esas posturas? –preguntó mi abuela, escandalizada.

–Nos vamos a casar –explicó Erch, orgulloso– en cuanto lleguemos a Argentina. Nos amamos.

–Sí, vamos a tener nuestra casa, nuestra tierra –dijo Nadia–. Y nuestros hijos irán a la escuela y estudiarán lo que quieran –un anhelo de la familia Milstein, reconocieron los abuelos.

Eso ya se hablaría cuando tuvieran edad, por ahora, en penitencia, terminantemente prohibido encontrarse a solas. Y nada de besos, ni caricias impacientes. Lo que nadie pudo prohibirles fue esa amistad que habría de solidificarse con las difíciles circunstancias que iban a atravesar pronto. Mis padres, mucho antes de casarse –y también después– fueron grandes amigos, solidarios compañeros, y sin duda eso configuró en mí un modelo de pareja.

Llevaban más de diez días en el Hotel de Inmigrantes, abandonados a su suerte. Caras largas, murmullos, llantos apagados.

–¿Cuándo nos vamos a nuestras tierras? –preguntaba Nadia.

–Hay una pequeña demora –le decían.

Nadie le explicaba. Aunque Erch no formaba parte del grupo inicial que partió de Podolia, ya lo consideraban uno más antes de bajar del barco. Y ahora estaba de un lado a otro, en conciliábulos con los hermanos y primos de Nadia.

–¿Qué pasa, Erch?, dime la verdad –lo encaró.

–Las tierras que compraron están ocupadas. Les devolverán el dinero, pero no sabemos adónde ir. Vayan donde vayan, yo iré contigo.

Habían constituido una comisión que estaba en negociaciones con distintas personas para ver cómo salían de aquel embrollo.

–Ya lo resolveremos, mi amor, confía en nosotros.

Al fin firmaron un convenio con el terrateniente Palacios para asentarse en tierras de su propiedad, en Santa Fe. Se instalaron en las inmediaciones de la estación de tren que unía Buenos Aires con Tucumán.

–Allí nos casaremos –soñaba Nadia–, allí nacerán nuestros hijos.

Y fue cierto. Porque en ese lugar, donde habrían de sufrir tantas penurias, fundaron Moisés Ville, traducción del hebreoKiriat Moshé,que evoca el éxodo de Egipto y la llegada a la tierra prometida.

Nada era como se había acordado en las tierras de Palacios. No tenían donde dormir. Hambre, miseria, enfermedades. La muerte de Abraham, el niño de los Gutman, y de Sarah, la menor de losLifschitz,que no sobrevivieron a las duras condiciones. Y Feigue y Jacob. Todos muertos. Los enterraron allí, tiraron flores silvestres sobre sus tumbas.

La noticia de esos seiscientos judíos que no tenían dónde dormir ni qué comer, engañados varias veces, llegó al barón Hirsch, un millonario alemán que ya había fundado una colonia. Les ofrecieron instalarse allí, pero ellos no aceptaron, ¿cómo dejar sus muertos y partir? No, ellos no se moverían.

Cuando Erch Feldman y Shneidel Milstein se casaron, un año más tarde, el pueblo que fundaron, Moisés Ville, se había transformado en otra colonia de la empresa del barón Mauricio Hirsh. Allí inscribieron a sus hijas Micaela y Rivka.

Una ironía que fuera un cementerio la razón de ser de Moisés Ville. Para nosotros, los niños, que crecimos con esas historias depogroms,persecuciones y angustias, Moisés Ville era el símbolo de la vida, de la libertad.

Nosotros jugábamos a los indios y a la mancha venenosa. Una mancha adaptada a nuestras historias. No sé cuál de los chicos –tal vez fui yo misma–inventó esa mancha que tanto nos divertía en aquellos años de glicinas: si eras tocado por el otro, caías en una cárcel rusa; si te liberaban, podías tomar un barco a la Argentina.

–Piedra libre para todos los compañeros –gritaba yo, y todos los chicos eran arrancados de lospogromsy transportados a la felicidad sin fisuras de Moisés Ville.

Entonces no sabía que me pasaría la vida gritando «Piedra libre para todos los compañeros».

4

Sigüenza, septiembre-octubre de 1936

Y esa noche, después de sus trajines, de la casa del POUM a la estación de Sigüenza, el tren blindado con las pocas municiones que les trajo, el fuego de las ametralladoras que la sorprendió al regreso a la casa, Mika cayó desmayada sobre el catre. La pesadilla que la acosaba desde los años veinte no había vuelto. Ni ésa ni ninguna otra. Dormir era zambullirse en el pozo del ansiado olvido, refugiarse en la nada. Sin imágenes, sin sonidos.

Alguien pretendía arrancarla del sueño, sacudiéndola, ella se resistía, cerrando los ojos con tenacidad. Pero el hombre insistió.

–¿Por qué me despiertas, qué ocurre?

–He hecho una hora más de guardia. Pablo, mi relevo, duerme, ni caso me hace, ni se mueve. Es un fresco, un aprovechado, tienes que despertarlo.

Con la misma rabia con que se levantó de la cama, se puso frente al colchón y lo llamó a gritos: Pablo, Pablo. El hombre trató de desentenderse girando su cuerpo, ella lo agarró del pelo con la mano izquierda, y con la derecha lo abofeteó una y otra vez. El hombre la miró, sorprendido. Mika tenía tanto miedo como él, o más, no comprendía de qué oscuro manantial le había brotado tal violencia. Me partirá la cara y me lo merezco, pensó mientras le soltaba el pelo. Pero no, Pablo tomó el fusil que le tendía el compañero y se fue a su puesto de guardia.

Gracias, camarada, le dijo el miliciano que la había arrancado del sueño para ganarse el suyo. Era lo que esperaba de Mika: autoridad.

¿Fue entonces, Mika? En esos gestos, en esas reacciones, ya se perfilaba lo que más tarde habrían de reconocerte con galones de capitana.

Pensó que era extraño que ese hombre rudo, hosco, hubiera aceptado sin más su duro comportamiento. Pablo flaqueó, sólo eso, no era tan grave. Pero Mika no lo toleraba. La sacaba de quicio.

También en la estación de Sigüenza, cuando encontró a Baquero, el único que podía descifrar el código morse, desplomado sobre una capa de serpentinas, completamente dormido, la furia la dominó.

Madrid había anunciado que mandaría noticias a las cinco, y faltaban apenas unos minutos. Mika comenzó a patearlo, pero ni aun así reaccionaba.

–Has debido despertarlo, Juan –le dijo a Laborda, que estaba allí.

–No he podido. Está como muerto.

–Rápido, trae un cubo de agua.

Tuvieron que extender a Baquero sobre el banco y tirarle agua fría en la cabeza hasta que reaccionó. Mika no se dijo en ningún momento «Pobre hombre», ni asomo de lástima.

El Marsellés, el estibador francés que comandaba la columna de la CNT, entró durante los baldazos y los gritos. No se conocían. Sonreía cuando le tendió la mano:

–Salud, compañera. Y que nunca me quede dormido en su presencia cuando la revolución me demande estar despierto.

La risa, a la que se sumaron todos cuando Mika tradujo sus palabras, los distendió.

Juan Laborda propuso que miraran los planos que había hecho.

Pero no era prudente seguir en la estación… se lo había advertido Emma: a sus milicianos no les gusta que Mika se aleje mucho tiempo de la casa.

Invitó a Juan, al Marsellés y a Baquero a la casa del POUM.

–Beberemos buen café, miraremos el mapa y se lo mostraremos a los milicianos para que opinen.

Mika estaba cómoda con esos hombres que luchaban por lo mismo que ella. Comida caliente, coñac, cigarros. Tan lejos aquellos días, al comienzo de la guerra, en los que ella insistía en que se debería prohibir el alcohol, cuando el tabaco rubio al que la habían convidado le hacía toser. Era otra vida, aunque habían pasado apenas tres meses. Ahora aceptaba el tabaco negro que le ofrecía el Marsellés, bebía coñac.

Se sentía bien allí, en la casa del POUM, protegida y protegiendo a sus hombres.

Me cae simpático ese francés que viene a luchar a nuestra guerra, un hombre enorme, con una chaqueta de cuero de oveja, dos tallas menos de la que le iría, y esa boina encajada hasta las orejas, que le parte la frente en dos. Y ese español tan gracioso, todo arrastrado. Abra la boca, compañero, le dije, parece que se ha tragado una patata, no se le entiende nada. Anselmo me chistó, calla, atrevida, pero el Marsellés explotó en una carcajada. Y la jefa no estaba para regañarme porque se le había contagiado la risa del gigante.

El guapísimo de Juan Laborda nos mostró unos planos. Sabe tanto de la guerra, es tan inteligente, y tan bueno. Le quiero tanto. Con compañeros como ellos –no digo camaradas porque Juan y el Marsellés no son del POUM– no podemos perder. Y los nuestros, claro, y la jefa, menudo lujo tener una jefa.

Por suerte Mika me hizo caso y fueron a la casa a conversar. A los milicianos se los veía tranquilos, cuando ella les pedía su opinión, delante de los hombres de la estación.

Celos. Qué curioso. Entonces, para sus milicianos ella es una mujer después de todo, se sorprende… gratamente. Una mujer a quien no se le concede ningún derecho a relacionarse íntimamente con hombres. Y menos con ellos. Debe tener en cuenta los sentimientos de sus milicianos, y comportarse como ellos esperan, por más absurdo que le parezca.

¿Fue cuando comprendiste que no era cuestión de entender, sino de aceptar lo que esa compleja relación te demandaba?

Aunque el sentimiento oscuro de los milicianos no se equivoca, admite Mika, ella prefiere a los hombres de la estación, con una larga militancia, formados, que reflexionan y debaten, como ella. Son más parecidos a las personas que la han rodeado toda su vida. Y evoca a Pancho Piñero y a Angélica Mendoza, a Marguerite y Alfred Rosmer, a René Lefeuvre, a Kurt y Katia Landau, a Juan y María Teresa Andrade. Y aquellas discusiones en las que arreglaban el mundo.

Nada que no sea esta guerra la une a estos campesinos adustos, hombres rudos y herméticos con los que convive. Pero con ellos está haciendo esta guerra, y quiere comprenderlos, quiere… mejor no negarlo, ser aceptada… querida por ellos.

Mika sacude la cabeza, como si este gesto mínimo bastara para dar por terminado el conflicto. No hay tiempo, ni son las circunstancias adecuadas para tales especulaciones.

Tiene que decidir qué hacer si insisten en mandarlos a la catedral. Nuestra página de gloria será la catedral, les ha dicho el comandante.

Comprende que la República necesite su bastión simbólico, como es el Alcázar de Toledo para los rebeldes, pero no le gusta, no tolera que les impongan una resistencia heroica en la catedral, y no está de acuerdo con Martínez de Aragón en que la catedral es una «fortaleza inexpugnable».

Tampoco el Marsellés, ni Juan, ni el Maño quieren encerrarse en esa trampa. ¿Y qué hacemos, compañeros? ¿Nos vamos? Los milicianos están cabreados con las órdenes del comandante, son voluntarios, no se los puede obligar. También los de la CNT, dice el Marsellés, y los que manda Pepe Lagos, socialistas. ¿Entonces?

Hay que ver en qué situación quedan después del próximo ataque, porque sin duda esa calma no anuncia nada bueno, dice Juan Laborda, pero él está persuadido de que pueden resistir, y si los milicianos se han quedado en Sigüenza, es porque quieren echar a patadas a esos putos fascistas.

Estábamos tomando un chocolate caliente cuando escuchamos el ruido, miles de abejas, cientos de miles, millones. Un zumbido atroz. Las primeras bombas estallaron en las colinas, nuestra casa no la tocaron hasta bastante después. Los aviones iban y venían de la montaña a la ciudad. Sebastián decía que no nos iban a tirar porque estábamos al lado de la estación, y los fascistas la necesitaban. Y yo me lo creí.

Cuando la primera metralla enemiga pegó en la pared, me acodé en una ventana, con mi fusil, y tiré, más para descargar la furia y el miedo que para matar.

–Déjalo ya, niña –me ordenó Juan, que justo estaba en casa cuando empezó el bombardeo–. Ayuda a los heridos.

Su mirada húmeda se detuvo un momento en mí antes de subir la escalera, con su pequeño mortero.

En el rellano iba a encontrarlo unos minutos después, un tajo le partía en dos el pecho, una enormidad de sangre manaba de él, sus ojos, abiertos y espantados. Se estaba muriendo a chorros. Quizás ya se había ido cuando yo apoyé mi mano en su herida, y luego, como no lograba cubrirla, puse mi cuerpo entero. Lo abracé con desesperación, como si así pudiera traerlo otra vez del lado de los vivos. No te vayas, Juan, no te mueras, le gritaba. Lágrimas, mocos y sangre, y la voz enérgica de Mika: Bajad todos, se acabó, rápido.

Yo no podía separarme de Juan. No lo iba a dejar ahí, me quedaría con él. Pero me despegaron con fuerza de su cuerpo despedazado. Y tenían razón.

Mika le tuvo que pedir al Maño y a Pepe que arrancaran a Emma, como fuera, de Juan Laborda, que le pegaran si era necesario, y que la llevaran abajo, donde ella estaba juntando a su gente.

–¿Es que no ves que me quiero quedar con él? –le gritó Emma, desencajada. ¿Me llevarás a la fuerza? –su cuerpito delgado forcejeaba para desprenderse del Maño, que la sostenía con firmeza.

Mika se acercó: Sí, te llevaré a la fuerza, niña.

Bastó esa breve caricia a su carita mojada para que Emma se desbarrancara en llanto, abrazándose a Mika. Pero no podía permitirse quedarse allí, consolándola, la apartó con suavidad.

–Debemos irnos ahora, Emma, ya hablaremos más tarde.

Los brazos de Emma quedaron extendidos, como abrazando la nada, cuando Mika se apartó. El dolor le desfiguraba la expresión. En un esfuerzo descomunal, le dio la espalda. ¿Qué hacía esa niña allí, en medio del horror de la guerra? Debía estar en su casa, al cuidado de su madre.

Tenías su edad cuando te ligaste a la organización Luisa Michel. No había guerra en la Argentina pero también querías cambiar el mundo, como Emma. Anarquista y libertaria, te definías estentóreamente. La vida se cargó de compromiso, de responsabilidad. Y de esperanzas. Cuando pronunciaste tu primer discurso, a los quince años, supiste que tenías la capacidad de transmitir ideas y animar a otros a la acción.

5

Sigüenza, octubre de 1936

A los otros muertos, quince, veinte, también los dejamos en la casa del POUM. Aunque a nadie le gustaba la idea, terminamos haciendo lo que los altos mandos de Madrid querían: encerrarnos en la catedral. Fuimos los últimos en entrar. Dos milicianos mantenían las puertas entreabiertas cuando llegamos.

En esta iglesia inmensa, llena de oros y estatuas, nos entreveramos milicianos de los distintos grupos del frente republicano con campesinos, mujeres y niños. Somos 700, unos 200 civiles. Derrota y amargura en nuestros rostros. Hasta la jefa está envenenada, se le nota, para mí que los santos y estas gentes muertas de miedo la están afectando.

–¿Nos vamos? –le pregunté.

–No –me contestó cortante.

–Yo me quiero ir –le dije–. Sebastián también, él es de la zona y podrá guiarnos. Morir peleando, como Juan, es una cosa, pero morir encerrada como una rata en esta iglesia, no.

–Lo estamos discutiendo con los compañeros de otras organizaciones. Ya te diré, Emma.

Mika estaba segura, aun antes de entrar, de que nunca debieron poner un pie en esa catedral. Hay que huir ahora, antes de que los fascistas instalen un corredor de ametralladoras, dijo Sebastián, el joven del POUM, nada más llegar, y ella estuvo de acuerdo. Pero pospuso la decisión de huir esa noche, y luego otra, cuando el Marsellés, Pepe Lagos, Manolo y los dinamiteros insistían en seguir dando el combate, en mantener a los nacionales fuera, a golpe de dinamita y audacia.

Y allí está ahora, reunida con los responsables. Pero no por solidaridad. Junto a ellos Mika vuelve a encontrar la fuerza de esas noches intensas en la estación, cuando lo que les esperaba era el campo de batalla, y no esos muros de oropeles aplastantes que los están convirtiendo en una jauría acobardada.

Mika se siente irreal, ajena, grotesca, como las estatuas que la rodean. No puede sostenerse ni de sus notas, las que escribió día a día desde que empezó la guerra. Cuando quiso ir a buscar su cuaderno, ya no era posible subir al segundo piso de la casa del POUM, y tuvo que dejarlas debajo de su colchón. Lo que sí llevó fue su mosquetón y los 150 cuartuchos. Pero ni los usó.

El mensajero que enviaron los fascistas pidiendo la rendición, un pobre hombre aterrado, le dijo a Mika que no se entregara, que los demás quizás salvaran su vida, pero ella no. Habían encontrado sus papeles, y la consideraban una mujer peligrosa que mandaba entre los rojos.

Para ganar tiempo, Mika le pidió que llevara el pliego con las condiciones de la rendición por escrito.

¿Fue entonces, Mika, cuando el emisario te hizo saber que eras conocida y temida por el enemigo, que, si te encontraban, te matarían?

No habrían de ser los fascistas, sin embargo, quienes te llevaran a prisión al año siguiente. Los que te encerraron estaban de tu lado, en el mismo frente, combatían contra el mismo enemigo. ¿Querían lo mismo? No te lo preguntabas entonces, lo dabas por supuesto.

Ya no tiene sentido seguir esperando, está claro que la famosa fortaleza inexpugnable no es tal: tres cañoneos hicieron un enorme agujero en la nave central, el altar mayor está destruido, los santos de los retablos están cubiertos de polvo, algunos de ellos amputados, y tanto que dicen quererlos los soldados de Franco.

Casi no quedan alimentos, no hay médicos, ni medicamentos para curar a los heridos.

Debemos decidirlo de una vez por todas, ya van cinco días encerrados aquí, dice Mika, en la reunión de responsables. Desde que llegaron, idas y vueltas: que irse, que quedarse y resistir, que salir a combatir, y allí están, inmóviles. Paralizados.

–Me niego a morir aplastada por las piedras de esta catedral. Quiero salir al aire libre, aunque corra el riesgo de que me barran las ametralladoras.

–Yo me voy a quedar –comunica Pedro–. Cinco días es muy poco.

–Y yo –apoyan otros–. Así sabrán que tenemos cojones.

El comandante o quien fuera les ha metido la idea del Alcázar de Toledo, y se ha convertido en una obsesión para ellos.

–Los echaremos de la catedral, como los fachas a nosotros en el alcázar.

Los jóvenes anarquistas han asumido salvaguardar el honor de los combatientes. Muy bello, pero Mika no los seguirá. Pedro parece ignorar todo lo que pasa alrededor, el mensajero lo ha dicho: Sigüenza está ocupada por tropas de los nacionales, y son muchos. Su idea es descabellada, sólo el orgullo lo guía.

–Orgullo no, vergüenza –corrige el Marsellés–, un sentimiento más al alcance de los humildes.

Pero a Mika no le interesa si lo hacen por orgullo, por vergüenza, por honor. Una furia ciega la está ganando y la deja salir: Detesto que en España haya que demostrar el valor desafiando a la muerte, erguido, con la cabeza muy alta, saltando entre las balas. Eso es lo que hace Pedro, y Francisco, y tú mismo acompañándolos, Marsellés. Mika no los va a secundar, no, no, le parece un gran error –su voz desafinando al grito–, una irresponsabilidad, ¿entiendes? –y quebrándose–. De haberlo impedido –las lágrimas que no corren por sus mejillas están en esas palabras dichas en francés–, no nos habríamos metido en este agujero de oro y mármol, habríamos ganado la batalla de Sigüenza.

Los ojos del Marsellés achicándose, como si buscaran enfocar a esa mujer desaforada a quien no reconoce, frenan sus palabras.

Se queda en silencio. El Marsellés le aprieta la mano, conmovido, y es como el calor de un abrazo, la paz por un instante. Le ha hecho bien estallar. Y dejarse reconfortar.

–Ahora, descansa –le pide el Marsellés.

Mika va hasta la capilla del Doncel, su morada en los últimos días. Se acurruca a un lado del altar. Está agotada, cierra los ojos y se queda dormida.

Ya lo hemos planeado todo con Sebastián. Nos vamos. El Marsellés, el de la patata en la boca, es de la partida, y también Mika, pero no soy yo ni el otro crío quienes vamos a organizar la huida, me dijo cuando la invité a sumarse, es dura. Se hace la dura pero en seguida le sale esa sonrisa que la descubre como es.

–Me alegro de que quieras volver a casa, Emma, a que te cuide tu madre.

–No te librarás de mí –le contesté riendo–, aún nos quedan varias batallas hasta ganar la guerra.

Se ponen de acuerdo en los detalles: saldrán juntos de ese infierno. A las ocho de la noche, al pie de la escalera. Mika se siente protegida por el Marsellés. Cada uno ha hablado con los suyos. Son veinte los que escaparán juntos. Primero saldrá tal, luego cual.

Aunque Hilario tiene razón, es bastante inútil cualquier plan, cuando estén al alcance de las ametralladoras, cada uno huirá para donde pueda, y cómo encontrarse y permanecer unidos en la noche oscura, hundiéndose en el barro y con las balas persiguiéndolos como si fueran conejos. De todas formas, Sebastián, el chaval amigo de Emma, conoce la región y puede guiarlos. También se ofreció Quique, el mayor de los dos hermanos que llegaron a la casa del POUM poco antes del ataque.

6

Sigüenza, octubre de 1936

Mika hizo todo como le había indicado el Marsellés, pero no pudo evitar, justo al final, en los últimos peldaños, ese torpe deslizamiento y cayó por tierra con todo el peso de su cuerpo sobre su mano derecha. No sintió tanto dolor al principio. Saltó a la pared de enfrente, donde debía esperar en cuclillas a que fueran bajando todos.

Imposible reconocer a alguien en esa compacta oscuridad. Supo que estaba Sebastián, porque le dijo su nombre al oído, cuando se le adelantó. Y a poco de estar allí, reconoció a Emma, justo delante, hecha un ovillo, sólo ella podía ser tan pequeña. Le pareció infinita la espera.

Hay que moverse, susurró Emma a Mika y ella al Marsellés, que estaba detrás.

La hilera humana avanzaba, pegada a la pared. Aunque era baja, no se podían permitir saltarla sin ofrecer un blanco seguro. Lo acordado era esperar una pequeña apertura, y ahí sí, salir a campo raso y correr hacia el sur. Pero había casas, y allí ametralladoras que intentaban derribarlos. Mika se tiró al suelo, y esperó a que disminuyera el ritmo del tiroteo. Levantó la cabeza, a pocos metros se recortaba la enorme figura del Marsellés. Corrió hacia él. Un pequeño grupo de personas lo rodeaba.

–¿Dónde están los otros? ¿Y los guías?

–Iré a buscarlos –contestó el Marsellés–, esperadme aquí, bajo estos árboles.

No sé dónde estoy, mis manos se hunden en el fango, cavo, lo araño con mis uñas, si me confunden con la tierra mojada no van a dispararme, aunque puedo ver esas balas rebotando sobre los charcos, a pocos metros. Cuando paran los tiros, levanto apenas la cabeza, no hay nadie, me he quedado sola. Mika, el Marsellés y los otros deben de haber seguido corriendo. Me deslizo suavemente, repto como una oruga. El barro helado y fétido parece meterse dentro de mi cuerpo, o yo dentro de él. Estoy muerta de frío, de miedo, de asco. Pero si me pongo de pie, me matarán.

El tiempo pasa lento mientras me arrastro. ¿Me parece a mí o están apuntando en otra dirección? A cierta distancia, veo una casa, tengo que llegar. Corro muy pero que muy cerca del suelo, a cuatro patas, he pasado de gusano a comadreja, qué alivio no ser sólo de barro sucio. Llego, estoy temblando, ¿habré caído en la boca del lobo? ¿Saldrá un facha con su ametralladora? Me pongo de pie, me pego al muro, intento ser apenas un relieve del adobe, paso muy rápidamente por una puerta cerrada, avanzo hasta la otra esquina de la casa y, justo allí, tropiezo con algo, y caigo. Una mano sobre mi boca ahoga mi grito, aquello con lo que tropecé es una persona que ahora me sujeta fuertemente del brazo, me empuja hacia el suelo, acerca su cara a la mía, sus ojos negros centellean y, con un leve gesto, señala hacia dentro de la casa. Separa lentamente su mano de mi boca, está claro que no voy a gritar, tan claro como que es uno de los nuestros, y que ahí dentro, en esa casa, está el enemigo.

La ametralladora en la puerta por la que he pasado hace pocos momentos, y su rugir cruel. Una mano agarra la mía con fuerza, una voz en mi oreja: Corre rápido, en diagonal. Ya no tengo miedo, no estoy sola. Hasta la noche es más clara. Llegamos a un grupo de árboles. Me abraza.

–Soy Quique, el nuevo.

Es uno de los hermanos que llegaron a la casa del POUM el día antes del ataque de los franquistas, el que me hizo ojitos.

–Y yo, Emma.

–Te conozco, sígueme. El alba no debe sorprendernos cerca de la ciudad.

Siete personas. De las que salieron juntas, sólo Sebastián y Mika. A los otros ella no los conocía: tres jóvenes, un viejo anarquista de la FAI y una muchacha. El Marsellés no había vuelto, ni tampoco Emma. Creía recordar el alarido de la niña cuando cruzaron por el cementerio, ¿la habrían alcanzado las ráfagas de ametralladora? La mera idea le incendiaba la boca del estómago, le aflojaba las piernas. ¿Y el Marsellés? Mika no podía esperarlos, el grupo quería salir ya.

Un inmenso peso. No era el capote arrollado en la espalda, ni la Star en la cartuchera, ni el mosquetón, ni siquiera esos dedos fracturados de la mano, sino los muertos, ¿cuántos ya?

Tenían que alejarse de la ciudad lo antes posible, y esquivar las patrullas que circulaban, dijo Mateo. Un hombre maduro, el pelo entrecano y los ojos como carbones, lustrosos y expresivos.

Sebastián los guiaba: debían avanzar hacia el sudoeste.

–Juremos no separarnos pase lo que pase –propuso Mateo.

Lo juraron.

Aunque cuántas veces, en ese camino, Mika, deseaste abandonar a Pilar, la novia del ferroviario, con sus quejas, sus miedos, sus rezos. Y por momentos también a Paquito, el niño que había perdido a su hermano mayor al salir de la catedral.

Pilar no pertenecía a ninguna organización, estaba allí para acompañar a su novio ferroviario, socialista, y era difícil imponerle alguna disciplina. Cierto que también los ayudaba, veía como un lince en la noche, era perfecta como vigía. ¡Lástima que hablara tanto y tan imprudentemente!

Paquito les dio mucho trabajo la primera noche, y todo el día siguiente, lloraba, se negaba a avanzar, más de una vez puso en riesgo al grupo por esperar o buscar a su hermano en la terca certeza de que estaba por allí.

Ni Sebastián, ni Mateo, ni Mika, ni la muchacha, que se crispó seriamente con él, ninguno podía sospechar que Paquito tenía razón.