Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Libella ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

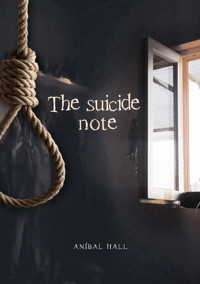

La vida de Jesús es un remolino de infortunios. Un agobio perenne lo lleva a planear su propio desenlace. Sin embargo, un hecho metafísico, una intervención de la ciencia y la presencia arrolladora del amor juegan un rol inesperado en su destino.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 184

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La carta del suicida

La carta del suicida

Hall, Aníbal

Hall, Aníbal

La carta del suicida / Aníbal Hall. - 1a ed. - La Plata : libella, 2022.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga ISBN 978-987-48526-7-0

1. Narrativa Argentina. I. Título.

CDD A863

Editado en 2022 por Ediciones Libella -

Editora Natalia Alterman

www.libellaediciones.com.ar

Diseño de tapa e interiores: Leonardo Solari

Esta publicación no puede ser reproducida, en todo ni en partes, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito el autor.

Digitalización: Proyecto451

“La vida no es igual para todos,

Solo la muerte es igual para todos”

Johan Liebheart

CAPÍTULO I

Finalmente, tomé la fatal decisión de matarlo. Siempre me aterró la idea de matar a alguien, ya sea de modo intencional o en un simple accidente. Sería vivir agobiado con el peso de la culpa, pensar en cuántas formas se podría haber evitado; sin embargo, tomé la decisión de matar a mi peor enemigo y lo haré premeditadamente y sin ningún remordimiento. No me resulta fácil explicarlo, intento encontrar palabras que normalmente nadie se atreve a pronunciar.

En mi caso, con más cortas o más largas agonías, he muerto muchas veces en mi vida y a todas sobreviví como castigo. Sé que la muerte verdadera es el olvido, que algunos personajes públicos nunca mueren, porque el recuerdo permanente los inhuma para traerlos vivos al presente, lo mismo que a los familiares queridos. Bueno, eso conmigo no pasará, porque tan pronto mate a ese implacable enemigo que soy yo mismo, el olvido borrará mis pasos por este mundo y nadie recordará ni mi nombre. La vida que me tocó vivir no merece ser vivida. Es mi voluntad, tengo derecho sobre mi cuerpo, yo elijo.

Por eso estoy aquí, dirigiendo esta carta al único juez capaz de ponderar con objetividad y darles el justo valor a las acciones y decisiones que he tomado a lo largo de mi existencia. Ese juez es mi propia alma y el fiscal será mi conciencia. Ellos tienen revelados todos los secretos, los traumas, los dolores, las ocultas vergüenzas, los arrepentimientos, los delirios, las locuras, las creencias disfrazadas de fe y tantas otras formas que adquieren los silenciosos fantasmas con los que compartí mis heridas. Que no se culpe a nadie de mi muerte: yo soy el único culpable de que mi desaparición física arrastre también a la muerte a millones de células sanas, aunque también espero que se rescate algún órgano que se pueda trasplantar, para que curiosamente termine siendo de utilidad a alguien, cosa que no logré conmigo mismo mientras estuve vivo. Si en verdad existe un Dios, le ruego que me redima de todo y me declare inocente, aunque creo que Dios nunca perdona de verdad, pues ha sido implacable conmigo, nunca sentí su presencia y, como no se ve, yo lo busqué imitando a esos a los que les resultaba fácil creer. Los que buscan la seguridad en la fe que profesan, que Dios se haga cargo de ellos, porque son buenos y creen en Él y la culpa y miedo al castigo los pone en la comodidad de que es mejor creer que saber. Yo he tratado de encontrar una forma de verlo, para discutir con Él. ¿Dónde está? ¿Seré el único que piensa así? ¿Estoy loco? Buscándolo a Él, siempre me encontré al Demonio. Dios nunca me dio nada y no le debo ni me debe nada, que me purifique si existe y no me odia, para llegar limpio a reencarnarme en otra forma de vida nueva, porque este final no es más que el cruce de un portal hacia otra dimensión y esta presunción me da el coraje para la decisión más difícil que una persona en su sano juicio pueda tomar. Para un creyente, mi decisión es una herejía, una injuria a Dios, pero yo no coincido ni con esta opinión ni con ese Dios al que imploré mil veces y mil veces me ignoró; hoy soy un apóstata que no profesa ninguna religión y, si comparo, compruebo que en nombre de distintas religiones e ideologías, algunos se inmolan como bonzos, otros son terroristas suicidas o kamikazes japoneses y en tales casos son suicidios tan honorables como el del que se precipita a una muerte segura para defender a su patria o el del soldado que se arroja sobre una granada a punto de estallar para salvar a sus compañeros. Pero en mi caso, solo pretendo someterme a una autoeutanasia para poner fin a las interminables muertes cotidianas que eslabonan los días de mi existencia, de mi irremediable destino de error y peripecia. Me asumo huérfano de fe y desheredado por la suerte.

Yo, que viví dejando un cabo suelto a cada paso, un desencuentro perpetuo donde constaté que siempre se puede fracasar mejor, espero no fallar esta vez. Arréglense sin mí, total no hago falta, me voy como vine a esta vida irreparable, desnuda de afectos, en silencio y sin el consuelo de un grito que di tantas veces y nadie nunca escuchó, soy alguien que murió de mala suerte muchas veces y esta será la última.

Venimos a la vida con un cuenco de cristal entre las manos, que es transparente para que se vea lo que guardamos allí. Muchos lo muestran llenos de cosas buenas y a otros se nos cayó, se hizo trizas, porque consciente o inconscientemente sabemos que no tenemos nada bueno que mostrar; somos aquellos para quienes la existencia fue algo así como una larga enfermedad, un ejercicio del dolor, por eso, morir lo asumo como parte obligatoria en mi vida, como el deseo de no haber nacido, el deseo de estar muerto para sentirme libre de mí mismo.

Firmo esta carta, aclaro mi nombre Jesús María Valls, la meto en un sobre que cierro mojando con la lengua el pegamento de la solapa y la dejo sobre la mesa. Para esta última cena que no tendrán oportunidad de cobrarme, ordené que me trajeran mi menú preferido: un bife de carne jugoso, papas y huevos fritos, acompañados con una botella de vino tinto, la que fui bebiendo despacio y con la mente en silencio. Luego, como autocondenado, me acurruco en la cama intentando dormir. El vino ayuda, ya que la ejecución quiero hacerla a la luz del día, quiero ser yo quien me apague la luz, en mi última y definitiva mudanza.

Un letargo espeso me hace larga la noche entre sueño y vigilia, me levanto varias veces a mirar por la ventana y escuchar los ruidos de la naturaleza, incluso el de mi orina al chocar contra el agua del inodoro en el baño, el carraspeo ronco de mi garganta o la exhalación de un bostezo, esos sonidos que son latidos de vida, yo callaré y mis oídos dejarán de escuchar, cuando la alborada rompa su placenta para parir un sol dorado y luminoso. Y mientras el mundo celebre esa luz, yo iré en pos de la oscuridad.

El éxtasis místico que me posee me ayuda a subir a la mesa para pasar la soga por el tirante del techo, del que también cuelga un cable con una lámpara de luz fría muy blanca. Estoy en una cabaña para turistas en el delta, a orillas del río, que alquilé por tres días para disimular, porque con uno solo me alcanza. He dispuesto todo lo que pude, la ropa con que me vestí, la camisa a cuadros beige y verde, el jean azul, estrené calzoncillos y medias y me puse las mejores zapatillas que tengo: unas negras con motivos grises. Me afeité y peiné con cuidado, ya que voy a la cita más importante de todas las citas. Me miro en el espejo del baño, reviso mis ojos, mi nariz, mi mentón y mi boca, es la última vez que veré esa cara, que es la cara del fracaso y esta vez en vez de odiarla como tantas veces, me compadezco de esa mirada de perro apaleado, que me mira desde el fondo de un abismo de dolor.

Dejo sobre una cómoda mi billetera con unos pocos pesos –toda mi fortuna–, una foto de mi madre joven y mis documentos para que me identifiquen rápidamente. Esa foto en mi documento de identidad es la única que tengo y fue obligatoria, después nunca tuve un retrato ni de la infancia, adolescencia ni de grande; alguna vez intenté una selfie y como no me gustó lo que vi, la eliminé. Pero lo que dejo es suficiente para que no queden dudas de que soy yo quien terminó con esta vida que viví al margen de mí mismo, voy a hacerlo sin ayuda de nadie, para que quede claro que lo planee y ejecuté obteniendo el resultado esperado por primera y última vez en mi existencia.

Considero detalles que a otro en mi lugar le resultarían ridículos, porque dispuse sobre el piso un toallón de baño, por si al colgarme saliera algún fluido de mi cuerpo que manchara el suelo; sería lamentable que una arcada fuera mi último suspiro. Quiero irme causando las menores molestias posibles, ya que no puedo evitar que, cuando descubran mi cuerpo, vengan policías, fiscales y curiosos a saciar el morbo que producen estos casos y conjeturar sobre los motivos del suicida: si dejó una señal o una nota y el contenido de la misma, como es mi caso.

Miro por la ventana cómo un viento suave mece las hojas muy verdes de una acacia y observo una pequeña mariposa amarilla posada en el vidrio de la ventana: son los últimos símbolos de cosas vivas y tangibles que veo. Cuando ajusto a mi cuello la cuerda, dispuesto a cruzar el umbral, estoy completamente vivo y en un segundo estaré completamente muerto por propia voluntad. Sé que ya no escucharé la música que tanto me gusta, ya no sentiré el olor de un perfume de mujer o el de una salsa de tomates con pollo, ya no veré las estrellas en la noche ni el color de otros ojos ni soñaré con las caricias que no recibí de mi madre, embarazada de mí sin desearlo. Creo que ella debió interrumpir ese embarazo, así yo hoy no tendría que interrumpir mi vida. Me iré con la misma dignidad al paraíso o al infierno, aunque estoy convencido de que dejar este mundo será el ingreso a uno mejor, aquí nadie va a extrañarme. Volaré para siempre, como los pájaros pintados en el domo de una iglesia. Inspiro, contengo el aire, saco pecho, levanto los hombros, le sonrío al techo, me persigno en un acto reflejo y salto con los pies juntos y las manos pegadas a las caderas, en un clavado prolijo y elegante, que se desbarata cuando la asfixia me apaga las luces del cerebro entre convulsiones y ahogos. Siento que una sombra desciende sobre mí y me abraza, el cielorraso de madera se hace cielo y mi alma se escurre sin testigos cuando comienza a invadirme una paz absoluta, percibo que afuera el pasto brilla verde, los pájaros vuelan alegres, un perro ladra y alguien enciende una radio. El mundo sigue girando y mi muerte no cambia nada, como no lo cambiará la de ninguno de nosotros, los habitantes de un planeta que es una mota de polvo en el universo.

Paso sin dolor de todo a nada, me siento levitando, flotando silencioso, desprendido de ese otro que veo colgando de una soga. Yo ya no estoy en ese cuerpo, ni siquiera mi sombra que también cuelga pegada a la pared. Yo estoy suspendido, etéreo en la oscuridad espectral, soy un alma sin conciencia, un cuerpo transparente rumbo a la luz pálida y sombría de un candelabro que me atrae. Al llegar a ella, un estado de éxtasis me invade, todo es armonía y paz, siento que inicio mi viaje metafísico en el más allá, en el silencio de otro mundo. Me lo confirma una presencia desconocida para mí, pero afable, que genera confianza y me invita a ingresar por un portal donde veo que llegan a recibirme mis padres, otros familiares y gente amiga que murió hace tiempo. Tienen la imagen que yo retengo de ellos: mi padre a sus cuarenta y tres años, con su sonrisa y la mirada pícara; mi madre que lo sobrevivió mucho tiempo, tal como la recuerdo, ya envejecida pero con su orgullosa frente en alto; un primo que me enteré murió asesinado al resistirse a un robo cuando tenía veintipico de años aunque, la última vez que yo lo vi, tendría catorce y así lo veo ahora y también llega una amiguita medio novia de la adolescencia y compañera de colegio, que enfermó de leucemia y al poco tiempo murió. Mis compañeros fueron al sepelio, pero yo no quise verla muerta y ahora está aquí, tal vez porque me amó y la veo tal cual la recuerdo. Es esta una reunión de presencias etéreas envueltas en una energía vibratoria desconocida, es el mundo astral y en este plano, rodeado de afectos, aparece ante mí una visión panorámica de mi vida. Pasan como en una película desde los sucesos más banales hasta los que tatuaron las cicatrices que llevo en el alma, traídos por una memoria involuntaria que no oculta los oscuros secretos que, por culpabilidad y vergüenza, traté en vida de ocultar incluso a mí mismo.

La sucesión de imágenes se inicia a los cuatro años más o menos, supuestamente cuando comienzo a tener conciencia de lo que pasa en mi entorno. Y allí estoy yo, en la génesis de lo que sería mi existencia, en mi infancia triste, tapándome los oídos a las peleas a gritos de mis padres que me angustian al punto de querer irme a la cama sin comer. No tuve cuentos para hacerme dormir, ya entonces lo hacía abrazado a la fiebre oscura de mis pesadillas, que me resultaban más tolerables que escucharlos agredirse, me asustaba mucho ver la violencia con que se peleaban y amenazaban. Mi padre bebía y llegaba siempre oliendo a alcohol y fumaba constantemente a pesar de su diabetes. Y mi madre, una mujer histérica que discutía con él a los gritos, lloraba a cada rato de impotencia tal vez y se quejaba de constantes dolores de cabeza.

Mi padre responsabilizaba a mi madre de haber quedado embarazada y de que eso lo había obligado a quedarse aquí en vez de viajar con su madre a España, mientras que mi madre le retrucaba que tomara al niño y se fuera, si eso era lo que quería. Al crecer en ese ámbito agresivo donde ambos se culpaban de mi existencia, llegué a la conclusión de que fui alguien no deseado, de que un error de dos adultos me había depositado en la vida. Ahora, viéndome desde afuera, espectador de mi propia odisea, me doy cuenta de que soy un niño que aprendió a hablar contestando con silencios al desamparo. Soy un niño que vivo angustiado y el único alivio lo consigo cuando viene a visitarnos mi tía Ercilia, hermana de mi madre. Ella es maestra, siempre me trae dulces y me mima abrazándome y acariciándome, me quiere e intuye que la paso mal. Por eso debe ser que veo a ese niño herido que corre a abrazarse con ella cuando llega, para que me bese el alma dolorida. Me crié sin abuelos: el paterno murió antes de que yo naciera y su mujer al enviudar se marchó a España, donde tenía toda su familia y aquí quedó su único hijo casado con mi madre ya embarazada, lo que le ganó a mi madre el odio de la suegra que habría querido llevarse a papá con ella. Él se quedó, tal vez enamorado de mi madre, pero al tiempo, en la medida que a él no iba bien ni en su trabajo ni con su salud, empezó a descargarse con ella, culpándola de que, por su embarazo, él no había podido emigrar y quejándose del país como si fuera extranjero. Y cuando mi madre le decía que estaba a tiempo de irse, mi padre contestaba que él siempre se hacía responsable de sus actos aunque no le conviniera, por lo que yo ya nací en medio de un reproche. En cuanto a los otros abuelos, los padres de mi madre, ellos vivían en una provincia lejos de nosotros. Hay fotos en que me tienen en brazos siendo yo muy pequeño. Pero al regresar de un viaje en el que vinieron a conocerme, fallecieron en un accidente automovilístico, lo que me dejó sin la posibilidad de experimentar el amor de los abuelos con sus nietos.

A los seis años ingreso a una escuela pública, muchos de mis compañeritos se conocen y son amigos desde el jardín de infantes. Como soy el forastero, me hacen blanco de bromas crueles propias de los chicos cuando se ensañan con el que ven más vulnerable. Y también por ser poco apto –por no decir inútil– para los deportes y para todo lo que tenga que ver con la destreza física, tal vez porque soy sedentario y como mucho pan. Además, no soy competitivo. Ellos solo quieren ganar, no importa a lo que jueguen, mientras que a mí me conforma con que me dejen participar. Pero cuando pierde el equipo en el que juego, mis compañeros se pelean y se culpan unos a otros y como yo me muestro indiferente, me insultan y nadie me quiere en su equipo. Paso a ser ignorado hasta por las chicas, que se hacen eco de los comentarios de los varones. En cuanto a mis notas, son apenas discretas, por así decirlo, ya que voy pasando de grado con lo justo y con una buena dosis de piedad de mis maestras, que me ven taciturno y con problemas para concentrarme. Citan a mis padres posiblemente para hablar de eso, pero ellos nunca tienen tiempo para ir cada vez que los convocan, lo que me deja más desprotegido aún. Soy un niño paria, mal vestido, con útiles viejos y cuadernos ajados, del que nadie tiene interés en hacerse amigo.

Luego en casa, unos soldaditos de plomo y la pelota de goma a rayas amarillas y rojas me dan un respiro, también los sábados cuando hay alguna kermese organizada en el club del barrio generalmente para recaudar fondos para la iglesia que está en obra. Luego comprenderé que las iglesias siempre están en obra y a mí me gusta ir allí por las luces. La gente que asiste son todos vecinos, se conocen entre sí, bromean y ríen desde los puestos donde venden dulces, tortas, empanadas o artesanías. Y yo que deambulo solo por esa especie de feria, me contagio de esa alegría ajena que mezcla las ofertas a viva voz con el sonido ronco de la música en los altoparlantes que están cerca del techo y cuando hay viento no se entiende nada, son rachas de música y barullo. En esta época de mi existencia, no es casualidad que esté al tanto de eventos vinculados con la iglesia, ya que asisto a misa sábados y domingos. El egregor que circula durante la ceremonia me colma el alma de una paz que no tengo fuera de allí, aquella necesidad de fe me lleva a andar rezando y repitiendo mentalmente como un mantra un credo, por ejemplo. Soy un niño creyente y, en ocasiones, cuando voy caminando y el viento me envuelve, lo siento como un abrazo de Dios que me susurra al oído cosas agradables, promesas mentirosas que seguramente yo invento para amortiguar la dolorosa realidad que me hace envidiar todas las vidas ajenas, porque estoy seguro de que ninguna de ellas golpea tan fuerte como la mía.

Así llego al momento en que tomo la comunión de los cristianos, después de un curso de catecismo que me hace muy bien: hay un Dios que premia a los buenos y castiga a los malos. Yo estoy convencido de ser bueno después de haber ido a misa, confesado y comulgado y, ahora que sé escribir, a los ocho años hago mi primera carta a los Reyes Magos. Es una carta sin fecha, de caligrafía temblorosa propia de mi edad y mi inseguridad. He puesto en ese trozo de papel un pedido, una exigencia y un ruego, es mi primer trato de buena fe y lo firmé con mi nombre de pila. Ellos me conocen, me han dicho que sabían si nos portábamos bien, por lo que espero con gran expectativa esta noche. Me he acostado temprano abrazado a mi primera ilusión amarrada al cordón de mis zapatillas, preparé pasto y agua para los camellos. ¡Ahora sí tendré la bicicleta que pedí varias veces sin resultado! Soy bueno y Dios me otorgará mi premio. Además, tengo un ángel de la guarda que me protegerá de todo mal. Sin embargo, un día después, aquí estoy, llorando acurrucado en mi decepción. No quiero salir a la calle, siento mucha vergüenza, no quiero enfrentar a los otros chicos del barrio cuando se juntan en la vereda y que ellos me muestren sus regalos y yo mi desilusión, porque sus burlas van a seguir repicándome en la cabeza cuando intente dormir. La fábula de vivir es tan implacable cuando nos hace perder la inocencia a esa edad tan temprana, que hasta me duele crecer y vivo con la sospecha pesimista de que quizá yo nunca tendré la oportunidad de ejercer la gratitud, porque no tengo motivos para decirles gracias a mis padres y tampoco a Dios, no me queda en quién creer. Enterarme por otros chicos de que los Reyes Magos son los padres me ayuda a dejar de culpar a Dios, pero sigo sin entender cómo los otros padres pueden comprarles regalos a sus hijos y los míos no lo hacen, aún no tengo idea del valor del dinero ni puedo comprender que algunos son pobres y otros no.

En esta etapa, tengo deseos de morirme o de mudarme donde nadie me conozca, para inventar mentiras que me hagan parecer otro, alguien menos vulnerable. Para ello, tengo un plan: no bien llegue a ese otro lugar, buscaré a los chicos del barrio y les regalaré mis posesiones en un alarde de suficiencia. Tengo guardadas unas veinte bolitas, la pelota de goma de color rojo y amarillo, siete soldaditos de plomo y un trompo de madera. Con eso me ganaré la amistad y simpatía de todos y me invitarán a jugar con ellos.

Pero pasa mucho tiempo y no nos mudamos, por lo que voy olvidando mi estrategia y adentrándome cada día más en mi permanente frustración. No hay televisor en mi casa y un vecino, cuando me ve mirar la suya por la ventana, suele invitarme a pasar a ver El Zorro o una de vaqueros. Tiene dos hijas, una mayor que yo y otra menor. Un día, la más grande me alcanzó un sándwich y la chiquita me lo sacó de las manos y lo tiró al piso riéndose de su travesura. La madre la retó, levantó el sándwich, lo limpió con un repasador, me lo volvió a dar y se me quedó mirando para ver si lo comía. En ese momento, entendí que para ellos yo podía comer del suelo como los animales, nunca más volví a esa casa y le tomé aversión a los televisores.