Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: A la Orilla del Viento

- Sprache: Spanisch

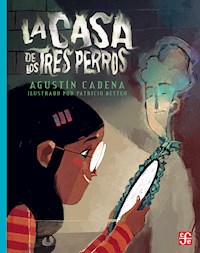

Esta novela es narrada por Mario, el fantasma de un niño que está atrapado entre los muros de un viejo edificio al que llaman La Casa de los Tres Perros. Allí habitan varios fantasmas más, algunos son buenos, en espera de pasar al siguiente plano; otros están perdidos en la oscuridad y buscan hacer el mal. Enrique deambula por el edificio recordando y compartiendo historias con sus amigos Arminda y Porfirio; también se da tiempo para observar a la guapa Albertina, una niña del plano de los vivos que quiere comunicarse con su papá muerto. Sin saberlo, los vivos cohabitan con los fantasmas, así, se desarrollan varias historias que se entrelazan por medio del personaje de Mario, quien al mismo tiempo nos cuenta sobre la época en la que estaba vivo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 196

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

AGUSTÍN CADENA

ilustrado por

PATRICIO BETTEO

Primera edición, 2017Primera edición electrónica, 2017

© 2017, Agustín Cadena Rubio por el texto © 2017, Patricio Betteo por las ilustraciones

D. R. © 2017, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México

Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672

Colección dirigida por Socorro Venegas Edición: Susana Figueroa León Diseño: Miguel Venegas Geffroy

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.

ISBN 978-607-16-5095-5 (ePub)

Hecho en México - Made in Mexico

Índice

Capítulo 1Capítulo 2Capítulo 3Capítulo 4Capítulo 5Capítulo 6Capítulo 7Capítulo 8Capítulo 9Capítulo 10Capítulo 11Capítulo 12Capítulo 13Capítulo 14Capítulo 15Capítulo 16Capítulo 17Capítulo 18Capítulo 19Capítulo 20Capítulo 21Capítulo 22Capítulo 23Capítulo 24Capítulo 25Capítulo 26Capítulo 27Capítulo 28Capítulo 29Capítulo 30Capítulo 31Capítulo 32Capítulo 33A mis hermanos Graciela, Imelda y Gabriel.

El mundo sobrenatural siempre ha sido para mí más real que el mundo real. Anne Rice

Morir será una aventura grandiosa. J.M. Barrie

Su cuerpo dejará, no su cuidado; serán ceniza, mas tendrá sentido; polvo serán, mas polvo enamorado. Francisco de Quevedo

1

—Hola —saluda Enrique desde el umbroso pasillo de la entrada. Venía con cara de preocupación y de pronto se ha alegrado. Su figura parece más ligera cuando llega al sol del patio de la vieja vecindad.

—Hola —sentada en el rodete de piedra que protege una higuera, Albertina sale de su ensueño un momento, sólo para caer en otro, se acomoda los lentes y sonríe vagamente. Así es ella: siempre distraída, perdida en sus pensamientos.

El muchacho no sabe qué hacer, cómo seguir. Es esa angustia de cuando te gusta una niña, pero tú no le gustas a ella y lo sabes y sientes que todo lo que puedas decir o hacer será idiota. Y, sin embargo, es peor quedarse callado porque en el fondo aún crees que tienes oportunidad.

—¿Meditando?

En lugar de contestar, Tina hace a su vez una pregunta:

—¿Ya te sabes la noticia?

Mario los oye. Ellos no lo saben, nunca lo han visto, pero él los observa todo el tiempo. Y le molesta la amistad de Albertina con ese tonto. “Es un buen muchachito”, le ha dicho Arminda, defendiéndolo, pero a Mario no le cae bien. “Es un simple flaco con cara de lombriz estomacal.”

—¿Qué pasó? —Enrique se sienta junto a ella en el rodete, con tal torpeza que casi vuelca la lata de atún que los vecinos han convertido en cenicero.

—El señor Saavedra quiere vender el edificio.

Enrique no contesta. Se le queda viendo a los labios con un enamoramiento desesperado y, sin embargo, silencioso, cobarde. Mario, que lo ve desde las sombras de su mundo, conoce su sufrimiento.

—Le pidió a mi mamá que ponga un anuncio en el periódico y se haga cargo de atender a los interesados.

En la cara de Enrique, la sorpresa se convierte en pesadumbre.

—Tendremos que mudarnos a otra parte.

—Pues sí —le contesta ella con tono de “es obvio, idiota”.

—¿Y crees que sí lo venda?

—No sé. Mi mamá dice que no pide mucho dinero y eso puede ayudar. Pero ya ves cómo está de jodida la azotea. Tal vez no quieran comprarlo así.

Ese argumento no logra devolverle la esperanza al chico.

—Seguro el viejo la va a mandar reparar antes de ofrecer el edificio.

—A mi mamá no le dijo nada de eso. Pero presiento que de todas maneras no va a haber quien lo compre: la gente le tiene miedo.

—Eso sí.

—Ya ves que ni siquiera se ha podido rentar la vivienda del primer piso. Nadie quiere vivir en una casa embrujada.

—Bueno, pero, ¿por qué el señor Saavedra dejó encargada a tu mamá? ¿Por qué no a la portera?

—Ha de querer dar buena imagen —sonríe Tina.

—¿Con el genio que tiene tu mamá? ¿Buena imagen?

—¿Estás insinuando algo, Enrique?

—No, no. Para nada.

—Además ya sabes que la portera está llena de achaques: un día se levanta de su cama y otro no.

En el rectángulo de luz violácea del patio —que es lo que ve Mario—, Tina es aún más luz, una luz de atardecer deshilada en sombras por el follaje de la higuera.

“A mí me cae muy bien Enrique”, dijo Arminda el otro día que ella también estaba observándolos. “Es un caballerito muy apuesto”, añadió, con el rancio lenguaje de sus tiempos. “Qué apuesto ni qué la manga del muerto”, le respondió Mario.

“Es lo bueno de estar de este lado —piensa él—, que puedes ver lo que hace la gente y ellos no te ven. Puedes acompañarlos en sus ocupaciones diarias: cuando duermen, cuando se bañan, cuando comen, cuando creen que se encuentran solos… como no saben que estás ahí, se sienten libres de hacer cosas que no harían delante de nadie: llorar, maldecir, reírse solos, tirarse pedos o escarbarse la nariz. Es divertido y además aquí no hay otra cosa que hacer más que mirar: ser un mudo testigo de la vida que ya no tienes. Sí, bueno —reconoce Mario—, esto también tiene su lado triste. Un fantasma puede ver el sol, pero no lo siente. Es como si lo viera en una película muy vieja: un sol desvaído, cansado. Nunca es realmente de día y nunca es bien de noche; uno se mueve siempre al atardecer, a media luz, una media luz violeta: el color de la transmutación, del perdón que se espera. Un fantasma puede acariciar, pero no lo siente, y ése es su dolor más grande, cuando tiene poco de haber cruzado y todavía lo une el amor a los vivos. Puede acariciarlos, aun besarlos, pero no siente nada porque no tiene cuerpo para sentir; es como si sólo lo imaginara. Ellos, en cambio, sí llegan a percibir sus caricias, a veces, en instantes muy especiales. Pero esas caricias no les dan placer sino miedo. No son caricias bienvenidas.”

Aun si alguien lograra ver un fantasma al sol de mediodía, no lo verá en la luz, porque donde ellos habitan no hay luz. Los muertos llevan su penumbra a todas partes. Ahí, en el centro, está su cara como un retrato antiguo sobre un fondo oscuro. Hay tristeza siempre en la expresión de los fantasmas, en su mirada ya perdida en el punto más remoto del pasado. Un fantasma es una persona que murió, pero sus ojos no lo recuerdan, no recuerdan que están muertos. Sus ojos son blancos, se dice que porque los ojos reflejan lo que el alma desea y los fantasmas son almas que quisieran ser blancas; es decir, estar vacías, tan vacías como una pared blanca. A veces —en realidad demasiadas veces— lloran. No hay llanto más triste que el de un fantasma. Es que es un llanto sin esperanza y sin remedio, un llanto que para qué llorar. Pero no pueden evitarlo: son sentimentales como lo es todo el que vive de recuerdos. Rara vez se verá sonreír a un fantasma. La sonrisa es algo poco común de ese lado. Tienen momentos de alegría, eso sí. Quienes los han visto en uno de esos momentos dicen que brillan.

—Bueno, ¿y a ti qué te pasa? —pregunta Tina—. ¿Por qué llegaste con cara de que te ladró un perro?

Enrique ansía decirle: “Porque estoy enamorado de ti y tú no me haces caso”. Pero la verdad es que ahora tiene otra preocupación:

—Quieren que pague el vidrio de la biblioteca.

—¿Cuál vidrio?

—El que rompimos el martes con el balón.

Tina reacciona de inmediato, como siempre que ve venir una injusticia:

—Tú no tuviste la culpa. Mauricio lo pateó: él es quien tiene que reponerlo.

—El director no lo sabe.

—Pues se lo vas a decir.

—No puedo hacer eso, Tina. Quedaría como traidor.

—Entonces habla con Mauricio. Tiene que dar la cara.

Enrique se encoge de hombros.

—Tengo ahorros. Puedo pagar lo que me toca.

—El dinero no es el problema, Enrique. Es que es una injusticia, ¿no lo ves?

El chico no responde ni deja de estar triste.

—¡Tina! —se oye de pronto una voz de niño pequeño que grita desde el barandal del primer piso—. ¡No puedo jugar! Me sale un mensaje de que no hay conexión.

Es su hermano: un gordito cometodo de ésos a los que nadie quiere en su equipo de futbol. Tampoco a él le cae bien Enrique.

—Reinicia la computadora —le grita Tina desde abajo.

—Ya lo hice y no funciona.

—¿Quieres que le ayude? —se ofrece el “caballerito”, que cree saber mucho de esas cosas.

—No ha de ser nada —tuerce la boca Tina—. Sólo quiere que vaya a jugar con él. Escuincle latoso —está a punto de despedirse, pero Enrique empieza a buscarse en los bolsillos y saca un huevo envuelto en papel de aluminio blanco y anaranjado.

—¡Octavio! —le grita al niñito—. Te regalo un Kínder si eres capaz de arreglar el problema tú solo.

—No le des chocolates —susurra ella. Pero el hermano intenta negociar más duro.

—¿Y si luego pasa otra cosa?

—El huevo vale para todos los problemas que puedas tener en la semana.

—Hoy nada más.

—Bueno, hoy nada más. Pero déjanos platicar, ¿sí?

—Está bien. Aviéntamelo.

El chocolate va a dar directo a sus manitas regordetas y avariciosas. Y Enrique y Tina se sonríen cuando ven que se mete satisfecho a su casa.

—Entonces —reanuda él la conversación—, ¿qué opina tu mamá de todo esto?

—No le he contado. Pero diría lo mismo que yo: que tú no debes pagar nada si no rompiste el vidrio.

—Me refiero a la venta de la vecindad —le contesta Enrique, afligido quién sabe si por esa noticia o porque Tina no ha olvidado lo del vidrio roto.

—Pues anda preocupada. La pastelería ya tiene muchos años aquí y está acreditada. Vamos a ver si se puede negociar algo.

—Deberían ver a un abogado.

—Deberíamos verlo todos, Quique. Si las cosas llegan hasta allá.

—Yo no quiero irme.

—Ni yo.

—El edificio no me importa. En cualquier lugar se puede vivir.

—¿Entonces?

El chico se le queda viendo con los ojos brillantes de lágrimas.

—¿Cómo puedes preguntar eso? ¿No sabes la respuesta? —reclama.

—No.

—Yo no podría vivir lejos de ti. No me digas nada, no me regañes. Ya sé que sólo somos amigos —y baja la vista al espacio de suelo gris que se ve entre sus pies.

Tina aparta los ojos también.

En el patio, las sombras que la eternidad tiñe de violeta son cada vez más largas. Pronto terminará el día. Un día más para ellos, que todavía tienen días.

—Qué esperanzas que en mis tiempos hubiera esos videojuegos —comenta Arminda—. Lo que sí teníamos era máquinas de escribir: unas máquinas grandes muy bonitas, negras, con las teclas redondas con anillos dorados.

—Tampoco existía esta diabólica luz eléctrica que se usa ahora —añade Porfirio, que quién sabe de dónde apareció retorciéndose su bigote de oficial de caballería.

—Pues fíjate que a mí sí me tocó —le contesta Arminda, acomodándose sobre los hombros su pelisse—. Todavía me acuerdo del miedo que le teníamos. Era una cosa muy peligrosa. Mi papá estaba entusiasmado, pero mi mamá decía que era preferible vivir a oscuras que morir electrocutado.

—¡Yo no podría estar más de acuerdo! Ya el queroseno era desagradable, con esa tétrica luz azulosa que daba. Y el olor.

—Los cables eléctricos eran muy feos al principio, muy toscos, y no iban ocultos como ahora. Eran trampas donde acechaba la muerte.

Siguen repasando sus recuerdos, cada quien en su época. Sus voces, cansadas de repetir las mismas historias, se pierden en el vacío una vez más.

2

Ya en la noche, faltando menos de una hora para que cierren la pastelería, Tina deja escapar un bostezo y dice:

—¿Y si ya cerramos?

—Falta una hora —le responde su madre—. En una hora pueden venir varios clientes. En una hora podemos vender diez panes o un pastel grande y con eso…

—Ya sé, con eso desayunamos en la mañana.

A Mario no le gusta que la gente le haya dado el nombre de El Tiempo Perdido a todo el edificio. El Tiempo Perdido es sólo la pastelería que está en la planta baja, ocupando la esquina. Es cierto que la familia tiene ya más de cien años vendiendo pan (Arminda era niña cuando abrieron y recuerda que estuvieron regalando magdalenas para atraerse clientes), pero, antes de que se hicieran de prestigio, la gente se refería al inmueble como “La Casa de los Tres Perros”. En efecto, se trata de un edificio de color ladrillo con puertas y ventanas blancas, que tiene en el dintel un mascarón con forma de perro de tres cabezas (aunque las personas poco observadoras dicen que son tres perros) y un llamador de bronce de forma similar en el zaguán. Se encuentra en el centro de la ciudad, cerca de los portales que se cayeron con los diluvios de hace sesenta años, en la esquina de Avenida de los Héroes y calle Combray. Por cualquiera de éstas se puede entrar a la pastelería; tiene dos altas puertas de vidrio con arcos románicos y tres ventanas-aparador en las cuales se exhiben magdalenas, conchas, cuernos, banderillas, orejas, donas, campechanas, novias, ladrillos, pambazos, cemitas, cocoles, ojos de Pancha y, por supuesto, bolillos y teleras, además de toda clase de pasteles de la más rancia tradición europea: tartelettes, apfelstruddel, pain-au-chocolat, beigli, lady fingers, linzertorte, honiglebkuchen, kürtoskalács, sachertorte, makos rétes, szilva rétes, etcétera. También, por encargo, hacen pasteles de cumpleaños, bodas y todo eso. Venden café y, como disponen de espacio, tienen un par de mesitas redondas y una barra con bancos en donde es posible sentarse a desayunar o a merendar. Ahí, una vez por semana, se reúne un grupo de señoras para comentar la obra de Marcel Proust; se hacen llamar Les Dames Charmantes.

Francisca, la vieja empleada, se acerca a Tina y, cuidando que no la oiga doña Leonor, le dice:

—Hace rato vino el muchacho que te gusta.

—¿El vago guapo que usa sombrero?

—Ese merito.

Pero Tina no le hace mucho caso, un poco porque no quiere arriesgarse a que las oiga su madre y otro poco porque se ha puesto melancólica: al día siguiente es el aniversario luctuoso de su papá. Francisca lo sabe y por eso trata de distraerla. No es fácil: Tina no ha podido olvidarlo y eso que sólo tenía seis años cuando él falleció. Por eso nunca oye música: es una manera de guardarle luto. Doña Leonor, en cambio, se lo guardó nada más en el funeral y eso es algo que su hija tardó en perdonarle, como tardó mucho en perdonarle cuando quedó embarazada de otro señor.

Por fortuna se distrae con la entrada de dos clientes. Son sus compañeros de la secundaria: un chico y una chica.

—Hola —los saluda desde el fondo de sus lentes de mosquito.

—Hola, Bety (en la escuela nadie la llama Tina; la llaman Bety).

Se quedan mirando las charolas ya casi vacías que hay en la vitrina del mostrador. Los alegres colores de sus chamarras —la de ella es naranja y la de él azul— contrastan con el vestido gris de Tina.

—¿Ya nada más te quedan esas tres magdalenas? —pregunta el muchacho, con cara de desilusión.

—Sí. ¿Cuántas querían?

—Cuatro.

—Pues ya nada más nos queda lo que ven.

—¿Y si compramos donas, Marichi? —le pregunta el chico a la chica.

—A mi mamá no le gustan. Bueno, sí le gustan pero dice que engordan más.

—Pues llevamos tres donas y una magdalena para ella.

—¿Por qué no mejor las tres magdalenas y una dona?

—Porque al que le toque la dona se le van a antojar las magdalenas.

—Ay, Marcelo —lo regaña la muchacha y, volviéndose a

Tina, le pide otra cosa—. ¿Nos das cuatro tartitas de fresa, por favor?

Tina despacha y, antes de que los muchachos vayan a pagar, pregunta:

—Oigan, ¿no se han fijado si la maestra de mate ya subió las calificaciones?

—Tiene que hacerlo esta semana.

—Seguro que Cristina pasó con 10.

—Como siempre.

Siguen platicando de cosas de la escuela, con interrupciones breves cada vez que llega otro cliente. Francisca los oye hablar, contenta de que la niña se distraiga, y empieza a retirar de las charolas el pan que ya no está fresco: lo regalan al orfanatorio. Una camioneta amarilla viene por él todas las noches. Bueno, no todas las noches; a veces —quién sabe de qué depende— vienen a pie dos monjas: una chiquita con cara de mono y otra muy flaca y viejita que a Tina le da risa porque se llama Sor Frida pero su compañera, siempre haciéndola rabiar, le dice “Sufrida”. Ellas se llevan casi todo el pan sobrante, excepto dos o tres piezas que van a dar a los indigentes.

Doña Leonor, con esa grosería que le sale a veces, comenta lo obvio, sólo para que se vayan esos clientes que no le caen bien:

—Vamos a cerrar, Tina. Ya son las 9.

Y, como no le hacen caso, refuerza:

—Ayúdame a hacer las cuentas, hija.

Los chicos entienden por fin y se despiden. Ya que se han ido y las tres mujeres quedan solas otra vez, Albertina le reclama a su madre:

—¿Por qué nunca puedes ser amable con mis amigos?

—Bastante tuve que serlo con los de tu padre para que ahora tú vengas y me pidas lo mismo.

—Ni siquiera los saludas —continúa reclamando Tina, al borde de las lágrimas—. Y son nuestros clientes.

—Clientes nunca nos han faltado, gracias a Dios.

—Y yo siempre diciéndoles que le tengan paciencia a sus padres, que también son una lata.

—Los problemas de tus amistades son una de las mil ochocientas veintisiete cosas que no me interesan. Ahora ayúdame a hacer las cuentas o ve a ayudarle a Francisca a recoger todo.

Tina elige lo último. Francisca es su refugio de siempre. Trata de pensar en otra cosa para no ponerse a llorar con ella.

—¿No sabes si mi horrible madre ya puso el anuncio en el periódico? —pregunta en voz baja.

—Estaba redactándolo hace rato. Supongo que el lunes lo va a poner.

—Mañana que es sábado y tienes tiempo, lo vas a redactar tú —dice doña Leonor desde el otro lado del negocio, con su poderosa voz de matriarca. A Tina le admira esa capacidad que tiene su madre de estar concentrada en una cosa y al mismo tiempo atenta a otras.

—¿No lo hiciste tú?

—No me gustó como quedó —concluye doña Leonor. Luego termina de hacer su corte de caja y, mientras cierra las puertas del negocio y apaga las luces de los aparadores, Tina y Francisca recogen lo que queda y se lo llevan a la cocina a lavarlo.

—¿Tú crees que se venda pronto?

—¿El edificio? Tal vez sí, Tina. El señor Saavedra lo está ofreciendo a muy buen precio.

—Aun así está difícil, ¿no? Con la fama de casa embrujada que tiene… nosotros porque ya nos acostumbramos.

—¿Acostumbramos a qué, niña? Tú nunca has visto nada, ¿o sí?

—No, pero me gustaría.

—No sabes lo que dices —le reclama Francisca, con voz de miedo.

Tina se queda pensando un momento.

—La verdad sí me gustaría ver un fantasma.

—¿No te daría miedo?

—Me daría alegría.

—¿Por qué? ¿Estás loca?

—Porque significaría que sí existen. Que sí hay algo después de esto. Que mi papá sigue viéndome desde algún lugar y un día volveremos a encontrarnos.

—Se supone que sólo andan por aquí los que no pueden descansar en paz. Tu padre fue un buen hombre, ha de estar en el cielo.

—Yo tengo mis dudas de que exista el cielo.

—No blasfemes, niña.

—La indigente que viene a dormirse a esta calle dice que aquí hay fantasmas. Ella sí puede verlos.

—¿Cómo le haces caso a una vagabunda? Todos ésos ya tienen el cerebro destruido.

—Ésta no es alcohólica ni drogadicta, sólo es indigente. Y tiene ese don.

—¿Te has puesto a platicar con esa mujer? —le pregunta Francisca, con una mezcla de incredulidad y repugnancia.

—Platiqué con ella el otro día, cuando le llevé pan.

—No te vio tu mamá, ¿verdad? Ya ves que ella ha dispuesto que el pan sobrante es para el orfanatorio.

—Los indigentes lo necesitan más.

—Bueno —concluye Francisca, desatándose el delantal—. Yo ya me voy. Estoy muy cansada y no quiero que me vayas a poner de nervios como siempre con tus cosas.

—Nada más contéstame una pregunta y ya te dejo ir —la detiene Tina—, ¿es cierto que aquí en el edificio se suicidó un chico de doce años?

—¿Te contó eso la indigente?

—No. Viene en un libro de leyendas de la ciudad.

Francisca se le queda viendo con duda, un segundo, y finalmente acepta:

—Pues eso dicen.

—¿Cómo se mató?

—Tomó veneno para ratas.

—¿Y es cierto que en los años veinte se colgó una señora en el patio?

—Hasta mañana, niña —Francisca corta en seco la conversación, le da un beso a la chica y se va a despedir de doña Leonor.

Albertina se queda sola en la cocina, hundida en sus pensamientos. Es cierto que en muchas ocasiones ha llamado a los fantasmas o ha tratado de comunicarse con ellos de alguna manera. Incluso los ha invitado a entrar, como si fueran vampiros. Y Mario qué más quisiera que sentarse a platicar con ella en los rodetes del patio, pero aunque estén uno al lado del otro, la distancia es muy grande. Ni aunque gritaran alcanzarían a oírse. Sería como gritar desde el fondo del río y esperar que los oyeran en la orilla. Aunque una cosa es verdad: los fantasmas a veces se hacen visibles sin darse cuenta. Es cuando están pensando o sintiendo algo con intensidad. En esos momentos es cuando los vivos llegan a sorprenderlos. El otro día, por ejemplo, estaba Arminda parada junto a una de las ventanas del primer piso, las de la vivienda vacía, y un hombre la distinguió desde la calle. La vio con su vestido de muselina violeta, su boina gris, su pelisse negra y su peinado de carré, como era ella en sus días felices pero también con la marca de la soga como una gargantilla de amatistas. Se puso pálido, apartó la vista con miedo y apresuró el paso, sólo para encontrarse con el espectro de Gerardo El Borracho, que andaba por ahí. Esa gente es la que ha creado las leyendas sobre el edificio (por cierto, es una calumnia eso de que Arminda se colgara en el patio; se colgó en su vivienda).

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)