4,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

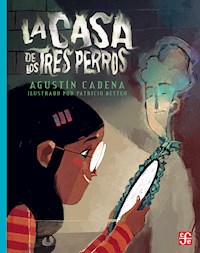

Al llegar a la casa del maestro Merick, Orlando encuentra un bulto oscuro entre el cerezo y las madreselvas. Se ha cometido un asesinato y el móvil no parece ser el robo. Los conocimientos y la fascinación del profesor por los seres oscuros, así como el intento por ayudar a la policía a esclarecer el crimen harán que Orlando, Damiana y Emanita vivan una historia permeada por el amor, el desencuentro, la rivalidad, la venganza y la muerte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 255

Ähnliche

Fotografía: © Viktória Kóczián

Agustín Cadena nació en Ixmiquilpan, Hidalgo, en 1963. Estudió la licenciatura en letras y la maestría en literatura comparada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además de novelista, cuentista, ensayista, poeta y traductor, ha sido profesor de la FFyL de la UNAM, de la Universidad Iberomericana, del Austin College de Texas y de la Universidad de Debrecen, en Hungría. Ha escrito más de veinte obras que han merecido diferentes premios, como el Nacional Universidad Veracruzana 1992, el Nacional de Cuento Infantil Juan de la Cabada 1998, el Nacional de Cuento San Luis Potosí 2004 y el de Poesía Efrén Rebolledo 2011. Algunas de sus publicaciones son Tan oscura (Joaquín Mortiz, 1998), Los pobres de espíritu (Patria/Nueva Imagen, 2005), Alas de gigante (Ediciones B, 2011) y Operación Snake (Ediciones B, 2013).

AGUSTÍN CADENA

Primera edición, 2014 Primera edición electrónica, 2014

Colección dirigida por Socorro Venegas Edición: Marisol Ruiz Monter Diseño del forro: León Muñoz Santini Diseño de interiores: Miguel Venegas Geffroy

© 2014, Agustín Cadena

D. R. © 2014, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008

Comentarios:[email protected] Tel.: (55)5449-1871

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.

ISBN 978-607-16-2334-8 (ePub)

Hecho en México - Made in Mexico

Índice

Primera parte

Segunda parte

A Viktória

PRIMERA PARTE

Mi carro es el carro de la muerte, mis alas son las alas del miedo, mi aliento es el aliento del norte, mi presa es lo frío y lo muerto.

H. P. LOVECRAFT

1

Orlando fue el primero que se enteró. Como a las nueve de la mañana fue a buscar al maestro Merick a su casa, para devolverle un libro y pedirle otro prestado. Abrió con su propia llave. Los muchachos tenían llave de esa casa porque el maestro decía que eran su familia y podían entrar y salir cuando quisieran, además de que no tenía sirvientes ni portero electrónico y no le gustaba interrumpir su trabajo para ir a abrir.

Así que el jovencito, enclenque como era, empujó la pesada puerta y entró al patio. De por sí el día estaba nublado y la humedad envolvía todo en una luz algodonosa, pero especialmente, ahí, él sintió de inmediato como si las plantas lo recibieran con un aliento helado. Las plantas y las figuras de monstruos y demonios que decoraban la casa de ese excéntrico hombre: tres arpías de fibra de vidrio, de tamaño natural, que se descolgaban por los muros; una lamia que se erguía orgullosa de su belleza entre los árboles; una gárgola de piedra que vigilaba al pie de la escalera…

Orlando iba a pasar directamente al estudio, donde esperaba encontrar al maestro, pero entonces vio un bulto oscuro entre el cerezo y las madreselvas. Le pareció raro porque ahí nunca había cosas mal puestas así que se acercó. Resultó que ese bulto era Merick. Con todo y su terror se acercó al cuerpo y lo palpó, fue entonces cuando sospechó que estaba muerto. Eran las nueve y quince de la mañana. Lo recordaba porque a esa hora sacó el celular y le marcó a su mejor amiga:

—¡Damiana! —por cómo le temblaba la voz, ella se dio cuenta de que algo malo había pasado.

—Ven, por favor —continuó Orlando—. Creo que el maestro Merick está muerto.

—¿Dónde estás?

—En su casa. ¡Ven rápido! No sé qué hacer y estoy muy asustado.

—Cálmate —ella intentó tranquilizarlo.

—Sí, sí me voy a calmar, pero ven ya. Supongo que hay que llamar a la policía o a la ambulancia… no sé… yo no puedo solo…

—¿Le avisaste a la señorita Raquel?

—¡No! ¿Qué le voy a decir? ¿Que encontré a su padre muerto en el jardín? ¿Y si no está muerto?

—¿No respira?

—No sé, no sé. Me parece que no, pero no estoy seguro de nada.

—Llama a la ambulancia.

—Pero, ¿vas a venir o no? ¡Por favor, Damiana!

—Voy.

—¿Qué hago yo mientras llegas? —preguntó con la voz de llanto.

—Llama a la ambulancia. Y no toques nada ni muevas nada —y colgó.

Sabía lo mal que él podía ponerse con algo así, pero todavía se vistió despacio. Tomó dos plátanos, que era lo único que había en la cocina, y se sentó a comerlos; se hizo un café, le dio croquetas a la gata, todo con calma. Finalmente se puso la chamarra y los zapatos y salió sin prisa. A veces era una bendición eso de no sentir nada.

Cuando llegó, la puerta se hallaba abierta de par en par. Orlando ya estaba tranquilo, aunque se veía triste, lloroso. Sus ojos reflejaban más intensamente que de costumbre el rojo de su suéter de cuello alto. Emanita lo acompañaba, vestida de negro, sombría como siempre. La ambulancia se había llevado a Merick y la policía había acordonado con cinta amarilla la mayor parte del patio, desde el cerezo hasta la escalera que llevaba a las habitaciones del maestro. Había varios agentes, unos vestidos de civil, otros con uniforme; uno tomaba medidas; otro, fotografías; otro más hacía dibujos; una mujer de bata embarraba algo en un portaobjetos de laboratorio. Otra le hacía preguntas a Orlando: que a qué hora exactamente descubrió el cadáver, que si no lo había movido ni tocado para nada, que si no notó nada raro al llegar a la casa. El chico estaba muy nervioso y los policías lo trataban con consideración, cosa rara en esa gente, pensó Damiana.

—Son preguntas de rigor —le explicó la tipa policía—. No estamos investigando ningún crimen.

—¿No mataron al maestro? —él miró hacia una lejanía inexistente para no soltarse a llorar.

—No. El señor murió de un ataque al corazón.

—¿En el patio?

—Al parecer salió en la madrugada por algún motivo, tal vez ya se sentía mal y quiso buscar ayuda.

—Entonces no lo mataron —repitió el chico, con cierto alivio.

—No. Pero tal vez alguien haya entrado a la casa. Un ladrón, alguien a quien él no conocía. Dices que no notaste nada raro, ¿verdad?

—No, señorita.

—¿El zaguán estaba bien cerrado?

—Sí. Como siempre.

—Ese vidrio —señaló la mujer hacia una ventana alta—, ¿ya estaba roto?

Orlando puso cara de sorpresa.

—¡No lo había visto! ¿Se robaron algo?

La mujer negó con la cabeza.

A Emanita y a Damiana también las interrogaron, por separado. A Damiana le preguntaron cuándo fue la última vez que vio al maestro, por qué Orlando tenía llave de la casa (no sabían que las chicas también), quiénes más lo visitaban… cosas como ésas.

A ella le divirtió todo ese circo. Además la tipa era simpática. No era que a Damiana le diera ni frío ni calor la simpatía de las personas, pero a veces trataba de ver lo que le ocurría como si ella no fuera ella, como si fuera otra persona. Por eso no puso mucha atención a lo que decía la policía: estaba mirando su ropa, pensando que tenía un busto demasiado grande y esa chamarra como de hombre parecía obedecer al propósito de disimularlo un poco. La mujer debió de pensar que su distracción era prueba de su inocencia porque casi luego, luego la dejó en paz. Aunque antes se le quedó mirando a las cicatrices que tenía en los antebrazos.

—A ver eso —le ordenó.

Damiana le enseñó las marcas.

—Tú te lo hiciste, ¿verdad?

—Sí. Yo sola.

Mirada dura, incriminatoria, casi de asco. Y luego el sermón, como siempre.

—Alguien que se hace daño a sí mismo no tiene problemas en hacer daño a los demás.

Respuesta: una mirada inexpresiva.

—¿Y ese tatuaje? —Damiana tenía una mariposa tatuada como una pulsera en la muñeca derecha.

Otra vez la mirada inexpresiva, el silencio retador.

—Está bien. Vete ya.

Pero Damiana no se fue. Se quedó ahí parada. La que se alejó fue la mujer porque la llamó un tipo de bigotes de morsa:

—¡Reina! —le gritó—. Venga, por favor.

Casi terminaba todo eso cuando llegó Raquel. Era ejecutiva o algo así en un canal de televisión: la joven y brillante señorita Merick. Venía con un traje sastre gris debajo de un abrigo negro y se veía que había llorado, pero estaba tranquila. Preguntó quién era el jefe.

—El comandante Alemán —le dijo un policía de uniforme, señalando al bigotón.

Raquel ni siquiera dio las gracias. Fue directo a hablar con el tipo ese. A los muchachos no los saludó ni siquiera los miró. No estaba de buen humor. A sus ojos, esos chicos eran unos parásitos que se habían aprovechado de las excentricidades de su padre para sacarle dinero. Damiana le caía especialmente mal, como todos los vagos, y no le gustaba que Orlando se juntara con ella; parecía un buen muchachito y sólo se echaría a perder. A Emanita como que le tenía lástima, por su condición. La muchacha padecía de un problema en la espalda: era jorobada. No se le notaba mucho si estaba quieta, si se quedaba parada o sentada; pero, una vez poniéndose en movimiento, se desplazaba de lado, trabajosamente, como una araña lastimada, sufriendo. Con sus faldas largas, negras, y su bastón de anciana siendo una adolescente.

A Raquel también le hicieron preguntas, aunque menos y con una actitud más respetuosa. “Claro —pensó Damiana—, como es una persona importante…”

Los policías empezaron a irse; al final sólo quedaron el comandante y la tetona que hacía las preguntas. Se pusieron a discutir algo en un rincón.

Mientras tanto, Damiana se dio cuenta de que Raquel sacaba su celular y llamaba a alguien, y se acercó lo más que pudo para ver qué oía.

—Fue un ataque al corazón —dijo Raquel con una voz neutral, fría, como si el muerto no hubiera sido su padre—. Sí, ya lo confirmaron allá… Bueno, no creen que sea necesario hacer ningún examen. No había huellas de violencia… No, lo que pasa es que al parecer alguien entró a la casa… Pues sí, eso pudo haber sido: por eso salió en la madrugada… Ya te lo expliqué: algo vio o escuchó que le causó una impresión muy fuerte… Yo no sé, ¿por qué no les preguntas tú? Aquí están todavía… Yo también tengo trabajo, por si no lo sabes… Ya sé que no hay vuelos directos… Bueno, ¿entonces no vas a venir?… Pues no sé ni me importa. Eso es tu asunto… Está bien. Sí. Luego hablamos… Luego hablamos —repitió, torciendo la boca con un gesto de contrariedad, y colgó porque se dio cuenta de que los agentes la estaban esperando para preguntarle algo más o despedirse.

En cuanto se marcharon, se dirigió adonde estaban los tres chicos. Se les quedó viendo a Damiana y a Emanita con una mirada de repugnancia, como si apestaran. Y luego se dirigió a Orlando:

—Mi papá te tenía aprecio. No te eches a perder con malas amistades: no vale la pena.

Enseguida les pidió que le devolvieran las llaves.

—No tengo tiempo para ver hoy al cerrajero —dijo—, pero mañana mismo cambio todas las cerraduras. Ya no tienen nada a qué venir.

—Yo no tengo llave —mintió Damiana.

Raquel se conformó con las de Orlando y Emanita, quienes no se atrevieron a mentir. Al devolverla, el chico pareció acordarse de algo:

—Oiga.

—¿Qué pasa?

—Es que… yo todavía tengo unos libros del maestro. ¿Cómo le hago para dárselos?

Raquel dejó escapar un suspiro hondo, angustiado, como si ya estuviera cansada de estar entre extraños, tratando de ocultar el dolor que sentía por su padre.

—No puedo pensar ahora en esas cosas —sacó de su bolso una tarjeta y se la dio a Orly—. Llámame en unos días.

Todavía no terminaba él de leerla cuando ella añadió:

—Ahora retírense, por favor. Necesito estar sola.

La calle —una calle angosta y corta, poco transitada— estaba más solitaria que de costumbre. A ambos lados, los edificios grises, ruinosos, dejaban ver sólo una tira mordisqueada de cielo lechoso. Caía una llovizna suave, fría.

Damiana miró hacia todos lados como si sospechara que alguien pudiera seguirlos. Como si temiera que alguien los observara desde esas paredes de canteras mugrosas, desde los vidrios grasientos de las ventanas siempre cerradas, desde los barrotes negros de los balcones y las macetas llenas de varas muertas.

—Esperen —les dijo Emanita, deteniéndose antes de llegar a la esquina—. ¿Traes tu llave, Damy?

—Sí. ¿Para qué la quieres?

—Ahorita te digo. Vamos a esperar a que salga Raquel.

Se escondieron en el vano de un zaguán. Y mientras esperaban, Orlando, finalmente, no se contuvo más:

—Se murió, Dam —dijo, con un nudo en la garganta—. Se murió mi maestro —y se abrazó a su amiga. Se habría soltado a llorar, pero le dio vergüenza que Emanita estuviera ahí.

Damiana le dio unas palmadas en la espalda y enseguida lo hizo a un lado, con suavidad pero con firmeza. No le gustaba esa efusividad: la incomodaba, le daba comezón en los brazos.

Raquel no tardó en salir, de seguro debía volver al trabajo. En cuanto vieron su coche dar vuelta en la esquina, a través del aire borroso por la llovizna, regresaron a la casa.

Adentro todo estaba igual: las plantas dando su sombra helada, la cinta amarilla de la policía…

—Miren —Emanita se dirigió al fondo del jardín—, creo que esto es lo que están investigando.

Entre la madreselva, impresas en la tierra húmeda, había huellas, dos tipos distintos de huellas: unas eran como de un perro muy grande y las otras como de cabra. Asustada por esa invasión de su territorio, una araña salió de entre los arbustos, se detuvo un momento a mirar a los extraños y luego echó a correr.

—¿Creen lo mismo que yo?

Con la mirada, Damiana contestó que sí. Pero Orlando quiso insistir en otra explicación:

—La policía dijo que alguien había entrado a robar. Sospechan de humanos, no de…

—Cómo se ve que nunca has tratado con policías —le reprochó Damiana—. No te dicen lo que piensan; te dicen otras cosas para ver qué te sacan.

—¿Crees que vieron estas huellas?

—¡Ni modo que no! Hasta les tomaron fotos. Yo los vi haciéndolo antes de que llegara Raquel.

—Yo también —reconoció él.

—Vamos a ver si encontramos más pistas —sugirió Emanita. Por un momento asomó a sus ojos negros un brillo que no era de tristeza.

—¿Y si nos sale… algo?

—¿Algo como qué, Orly?

—Oye, no me digas Orly —protestó el chico. Eso se lo permitía sólo a Damiana y a su mamá—. Me llamo Orlando.

—Está bien. Perdóname. No vuelvo a hacerlo.

Estuvieron buscando un buen rato, pero no encontraron más que arañas asustadas.

2

En cuanto volvieron a la calle, Emanita se despidió:

—Me voy. Tengo que ir a hacer mis ejercicios y luego a ayudarle a mi papá.

—¿Ejercicios? —la cuestionó Damiana—. ¿Qué clase de ejercicios haces tú?

—De rehabilitación —y no dijo más. Se fue tan rápido como su cuerpo se lo permitía.

Orlando dejó escapar un suspiro.

—Pobre Emanita, Nelson la pone a ayudarlo en todo. La explota demasiado. Y no creo que esos ejercicios le estén sirviendo de mucho.

Damiana no le contestó. Pensaba en que tenía hambre.

—Ya se nos fue la mañana con esto —dijo—. Invítame a comer a tu casa, ¿no?

Orlando asintió con la cabeza sin decir nada. Ni siquiera la miró. Se veía abatido.

—¿Qué hizo tu mamá de comer? —presionó Damiana.

—Pollo.

—¿Pollo cómo?

—Empanizado, creo.

Sólo entonces ella se dio cuenta de que el muchacho no estaba bien. Pero no tenía ganas de preguntarle, no tenía ganas de oír su respuesta, que ya intuía, ni de pensar las palabras adecuadas para la ocasión. Se detuvo en la esquina, indecisa, y miró alrededor: seguía lloviznando. Cubiertos por esa capa de humedad, los edificios renegridos a ambos lados de la calle se veían brillantes, como si no estuvieran tan viejos. Y cruzando la avenida empezaba la parte moderna de la ciudad, la parte ruidosa, llena de gente y automóviles…

—¿Qué te pasa? —Damiana se animó por fin a preguntar, sabiendo.

—Que se murió, ¿no lo entiendes? ¡Se murió mi maestro!

Sí, por allá estaba el centro comercial y más lejos, siguiendo la curva de la avenida, el parque…

—La gente se muere, Orly.

El chico no respondió, pero empezó a llorar en silencio. Y ella pensó que si escucharlo era el precio de una comida, era muy alto. Además no le gustaba el pollo empanizado.

—Creo que mejor me voy.

—No te importa que se haya muerto, ¿verdad? —le reprochó él, gangoso por el llanto.

—Mejor te vas a tu casa a llorar a tu maestro, ¿sí? Neta yo no soporto las lágrimas.

Orly hizo un esfuerzo por calmarse y se le quedó mirando con rencor. Tal vez quisiera insultarla o decirle algo muy feo, pero ni una palabra pudo salir de su boca: todo se lo dijo con los ojos. Se separaron sin despedirse, como nunca lo habían hecho, y cada uno se fue por su lado. Orly atravesó la avenida y Damiana volvió sobre sus pasos por la calle donde vivía Merick, hacia el centro.

Al llegar a la esquina, dando vuelta hacia el sur, comenzaba la avenida que separaba el silencio y el deterioro del bullicio y la modernidad. Empezaban los coches, el ruido, el juego de la supervivencia. Por todas partes alguien se atravesaba corriendo o se abría paso a empujones o pasaba gritando en una jerga codificada, trunca, rencorosa. Comerciantes y prestamistas, punks, goths, cristianos y hare-krishnas, ladrones de relojes y carteristas, pequeñas vagabundas en función de bouquetiéres que ofrecían rosas y camelias, contrabandistas de todo lo prohibido, oscuros secretarios que prometían conseguir el mejor abogado de la ciudad… Todos esos aparecían de repente y así, de repente, se perdían en algún pasaje, tras la puerta al parecer siempre abierta de una vecindad, en algún callejón sin salida, pero seguramente dotado de misteriosos e invisibles accesos.

Pensó ir a meterse en un restaurante de comida rápida turca, pero estaba cerca de la escuela de Orlando y no tenía ganas de acordarse de él por el momento. Además se le había quitado el hambre. En cambio tenía sueño. Orly la había despertado muy temprano con su llamada y su angustia. Así que enderezó el camino hacia su casa.

Damiana vivía con sus padres, pero era como si viviera sola: el padre era un enfermo de cama, sin remedio ya, y la madre era una mujer depresiva que siempre estaba encerrada en su habitación tomando pastillas. Tenía también un hermano y una hermana. El hermano ya estaba en la universidad, en otra ciudad. La hermana, que era la mayor de los tres, se casó y se fue a hacer su vida. Así que Damiana estaba sola.

Vivían cerca de la estación del tren, no del lado de las vías —el que había crecido en las últimas décadas extendiéndose en una zona de fábricas—, sino del lado de la avenida que iba al centro. Era una casa antigua o, mejor dicho, vieja: jodida. Cuando se entraba desde la calle, lo primero que había era un pasillo que parecía muy angosto porque las paredes estaban cubiertas de triques hasta el techo. Es que el padre era maniático y no tiraba nada, nunca había tirado nada. Ahí estaba toda la historia de la familia: desde la andadera del primer hijo hasta el primer zapatito de la última, desde el primer calendario que llegó a esa casa hasta el último televisor que dejó de funcionar, más las libretas y las mochilas de la escuela de todos.

A la mayoría de esas cosas, Damiana les había encontrado una utilidad nueva; por ejemplo, el sofá donde algún abuelo se quedó muerto mientras escuchaba la radio era ahora su sofá. En un refrigerador inservible, que había pintado de morado, guardaba galletas, chocolates, refrescos, café instantáneo, sopas instantáneas y algunas tazas más o menos limpias. Y un excusado roto lo había convertido en maceta para un lujuriante helecho de sombra. Al fondo, el pasillo se abría a lo que debió de ser un patio abierto, pero ahora estaba techado con láminas para poder usarlo como bodega y acumular más triques. Damiana había cubierto el piso con cobijas viejas y retazos de alfombras para que no se sintiera tan frío. Al fondo de ese patio se encontraba la casa propiamente, pero se podía entrar por la calle del otro lado; aquella era la entrada principal. Ésta era la entrada trasera, la que usaba ella. A la izquierda del patio había colgado una hamaca de hilo; ahí se echaba a descansar cuando se cansaba del sofá. Y a la derecha, medio perdida entre todos esos armatostes, había una puertita: la habitación que el viejo usaba como despacho cuando estaba sano. Había libros, los libros de todos. Eso era lo que ella había leído: la explicación de su caótica cultura. Los leía en el orden en que estaban en el librero, sin escoger, sin preferir: Cría de ganado porcino, Manual básico de radiolectrónica, Inglés sin maestro, La Eneida, Isis sin velo, Crótalos de terciopelo… Orly le había regalado uno más, teniendo cuidado de colocarlo al principio de la fila: El Grimmur.

Cuando llegó, aún no eran las tres de la tarde, pero adentro siempre estaba oscuro porque no había ventanas. Y sólo en el despacho y en el pasillo de la entrada había luz eléctrica. En el patio-bodega Damiana usaba una lámpara Coleman.

Esta vez, como sólo quería descansar, no encendió nada. Conocía bien su espacio y no necesitaba luz como no fuera para leer. La oscuridad la relajaba, la abrigaba si hacía frío, la acompañaba. Avanzó a tientas por el largo pasillo y, ya en el patio, se sentó en un sofá destripado y desde ahí se puso a adivinar las formas de los trebejos que la rodeaban; aunque todo eso parecía un caos, ella sabía dónde estaba cada objeto. Conocía las historias de muchos y a los otros les inventó alguna. Entre ésos había uno que rescató cuando pequeña. Era una reina negra del ajedrez: una pieza de madera, como de 15 centímetros de alto. Con una navaja le había dibujado un corazón en medio, donde tendría el pecho si fuera de verdad. Y la llamó Isabel porque le pareció que ése era nombre de reina.

Sí, le gustaba la oscuridad: era cuando más activa se ponía, cuando le daban más ganas de hacer cosas. Cuando más pensaba. También era cuando le daba por fumar y por quemarse o cortarse. La primera vez que su madre le vio las marcas pensó que quería suicidarse y se asustó. Y como siempre que se asustaba, la golpeó. “¿Te gusta el dolor?”, le dijo. “Pues te voy a dar de sobra, cabrona.” Le dio con el cable de la plancha en la espalda y en las piernas. Las marcas le duraron muchos días, con todo y el ungüento que le puso su hermana.

Entre las sombras, un brillo de joyas gemelas la sacó de sus pensamientos. Eran los ojos de la gata, quien la miraba desde algún lugar en la negrura. Damiana se levantó por ella y se la llevó cargando al sofá. Se llamaba Gómez. Ella le puso así porque era de un vecino que vivía en la casa de al lado y se apellidaba Gómez. Un día se fue, al parecer porque consiguió trabajo en otro país. Dejó a la gata. Ni siquiera se molestó en encargársela a nadie. Damiana se la llevó a su casa y ahí se quedó. No parecía tenerle ninguna gratitud, por supuesto, y a ella le gustaba que fuera así. Estaba lamiéndose el pelo y ronroneando, preparándose para dormir. Así eran los gatos: no hacían dramas como Orly. Bueno, no tenía caso seguir pensando en eso. Ya se le pasaría y volvería a buscarla, estaba segura. Y si no, no importaba.

Damiana empezó a escarbarse la nariz, se sacó un moco y se puso a darle vueltas y vueltas entre sus dedos hasta que se resecó y se convirtió en una bolita. Una bolita que dejó caer al piso: despreciable, oscura, inútil.

3

Cuando se levantó al día siguiente, como a las diez de la mañana, llamó a Orlando para ver si se le había pasado el berrinche, pero él no contestó. Damiana pensó que más tarde le devolvería la llamada. No fue así y luego se quedó sin saldo y ya no pudo intentarlo. Se le ocurrió que tal vez le hubiera pasado algo a Orly: era muy raro no poder comunicarse con él. Por supuesto que no estaba preocupada, pero no le gustaban los sucesos fuera de la rutina; que Orlando no la llamara le resultaba tan molesto como irse a dormir sin revisar que todas sus cosas estuvieran en orden. Así que, cuando vio en el celular que era la una de la tarde, decidió ir a buscarlo, lo cual significaba cruzar la mitad de la ciudad: cuatro o cinco kilómetros.

Llegó hasta la unidad habitacional donde vivía Orlando, caminando. Era un conjunto de seis edificios de diez pisos cada uno, todos grises y en malas condiciones, con la planta baja totalmente grafiteada. Al llegar a la entrada del D, Damiana vio que el interfón estaba roto y casi arrancado de su base; sin embargo parecía servir. En todo caso preguntaría; al lado había un salón de belleza.

—¿Quién es? —le contestó una voz ya conocida; era Lorena, la madre de Orlando. Le extrañó porque era entre semana.

—Soy yo, señora. Damiana.

Se oyó un timbre débil, trabajoso. Damiana empujó la puerta.

El elevador apestaba a orines y a cigarro, y las paredes rojas estaban cubiertas de anuncios obscenos denunciando que tal o cual vecina era una puta. En el piso había volantes del supermercado, todos pisoteados.

Por la cara de Lorena cuando salió a abrirle, Damiana supo que la causa de que hubiera faltado a su trabajo era Orlando.

—Pasa, Damy —la señora estaba vestida con un largo y vaporoso camisón blanco que parecía sacado de una telenovela de los años sesenta. Por supuesto, cuidadosamente peinada y maquillada—. A ver si a ti te deja verlo.

—¿Qué tiene?

—Pues ha estado llorando todo el día, a ratitos, y ésta es la hora en que no ha comido.

A Damiana le gruñeron las tripas al oír la referencia: ella tampoco había comido. Se dirigió al pasillo donde se hallaba la habitación de Orlando y llamó a la puerta. Nadie le contestó.

—Orly —gritó.

Nada.

—¡Orly! ¡Cuchi cuchi!

—¿Para qué quieres verme? —le contestó una voz gangosa de llanto—. No soportas las lágrimas, ¿no?

Damiana supo que era inútil insistir. Como inútil y estúpido había sido caminar hasta allá: sólo sirvió para que le diera hambre.

—¿No te quiere abrir, verdad?

—No.

—Le da vergüenza que lo vean así. Se le hinchan horrible los ojos. Pobre de mi nene.

Lorena parecía a punto de llorar ella también. Damiana se encogió de hombros y dio unos pasos hacia la puerta antes de que la telenovela se pusiera más lacrimógena.

—Espera, no te vayas. ¿Ya comiste?

—Este…

—Hice pastel de carne del que le gusta a Orlando. ¿No quieres probarlo? A ver si en lo que comemos, él se siente mejor.

Con que eso era: Lorena pretendía comprar esperanza con comida. Parecía un buen negocio para las dos partes. ¿Por qué no aceptarlo?

—Está bien, señora. Puedo quedarme hasta las tres. Más tarde no porque tengo que ir a cuidar a mi papá —mintió porque estaba segura de aburrirse pronto con Lorena.

—Mi hijo me ha contado. Ha de ser terrible para ti.

—Sí. Un poco.

—Te comprendo. ¿Quieres un vaso de coca en lo que está lista la comida?

—Sí, por favor.

Tomó asiento en el sofá en lo que Lorena ponía la mesa y calentaba la comida. Era un apartamento pequeño, con pocas cosas, no atiborrado de porquerías como su casa: sólo los muebles del comedor con un par de carpetitas tejidas a gancho y sobre una de ellas, una pareja de faisanes de metal dorado. En la pared había una foto de Orly cuando era bebé (ese cupido no podía ser otro más que él); y al lado, una de Lorena vestida como artista de cine, sosteniendo un micrófono en la mano. “Mi mamá es cantante”, le había dicho él. “Es muy buena. Y es famosa. Vienen a oírla de muchos lugares y a rogarle que firme contratos para las compañías disqueras. Pero ella no quiere porque dice que canta sólo por gusto.”

—Soy yo en la noche de mi debut —explicó Lorena, como si le hubiera leído el pensamiento—. ¡Fue una gran velada! —dejó escapar un suspiro—. El público gritaba “¡Otra, otra!” Yo les di gusto un par de veces, pero n’ombre, no querían que parara.

Damiana sonrió. “Qué güeva me dan las mujeres”, pensó, y se acarició la nariz reprimiendo a tiempo el impulso de meterse un dedo.

Lorena le sirvió y se sentó a comer frente a ella. Siguió contándole de su debut y de sus canciones y sus fans, y sólo cuando se dio cuenta de que Damiana estaba distraída y, a juzgar por su expresión, ausente; como que volvió en sí y cambió de tema:

—Es por lo del maestro ese que se murió, ¿verdad?

—¿Qué? ¿Perdón? —Damiana también volvió en sí. En realidad su atención estaba puesta en saborear el pastel de carne. Le había encantado.

—Orlando. Está así por la muerte de su maestro.

—Ah, sí. Parece que lo sintió mucho.

—Tú también, me imagino.

—Sí, señora —mintió Damiana. Hasta entonces podía estar en esa casa. Aburrida, se dio prisa para terminar de comer y, cuando Lorena le retiró el plato limpio, sacó de su mochila una pluma y una libreta y se puso a escribir un recado:

Llámame o ve a verme cuando te sientas mejor.

Arrancó la hoja y la dobló en dos.

—Voy a dejarle un recado a Orlando —anunció, poniéndose de pie.

—Insístele, por favor, a ver si ya sale. No ha comido nada.

Damiana no obedeció. Si el muchacho no quería que lo vieran, ¿por qué iba a insistirle? Incluso si decidía no volver a hablarle a nadie en su vida o suicidarse, muy su voluntad, ¿no? ¿Por qué ir en contra? A punto de echar el mensaje por debajo de la puerta, cambió de idea, lo hizo bola y se lo guardó para tirarlo después a la basura.

—Ya me voy, señora. Muchas gracias por la comida. Estuvo deliciosa, la verdad.

—¿No quieres llevarte un poco?

A Damiana se le iluminaron los ojos.

—Sí. Gracias.

Lorena comenzó a empacarle una rebanada de pastel de carne en un tupper.