Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Spanisch

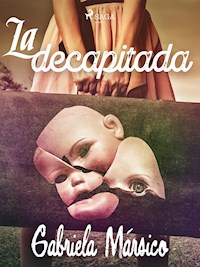

Una chica llega a la gran ciudad con pocos objetos personales, entre ellos una muñeca decapitada. La novela que ganó por unanimidad el Concurso de literatura policial y negra Córdoba Mata 2018 cuenta, partiendo de ese arribo de Lidia a Buenos Aires desde su pueblo natal, lo que sucede cuando ella se pone a trabajar en las tareas domésticas para un sujeto misterioso. "La decapitada" avanza entre visitaciones a la religiosidad popular, coletazos del pasado en el presente y diálogos llevados con maestría. El corazón oculto del libro quizás lo formen sus insinuaciones sobre el movimiento que hay en medio del terror, porque flota una sutil complicidad entre algunas de las habitantes de esta realidad tan áspera.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 138

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gabriela Mársico

La decapitada

Saga

La decapitada

Copyright © 2018, 2022 Gabriela Mársico and SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788726903362

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.sagaegmont.com

Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com

A mi abuela Leonor.

Una despedida: prohibido el duelo

Si ellas son dos, son dos como

Los rígidos pies gemelos de un compás lo son,

Tu alma de pie fijo, no da muestras

De moverse, pero lo hace si el otro se mueve.

Y aunque en el centro se asienta

Sin embargo, cuando el otro lejos discurre

Se inclina y se afana por él,

Y se yergue erecto cuando aquel retorna.

Tal serás tú para mí, que debo

Como el otro pie correr oblicuamente,

Tu firmeza hace mi círculo exacto,

Y me hace terminar donde empecé.

John Donne A Valediction forbidding Mourning

1 El pecado

Buscó el número 314 de la calle Conesa.

Lidia iba a trabajar allí como empleada doméstica. O por lo menos eso era lo que le habían dicho en la agencia de empleos que la había contratado. Amanda, la dueña de la agencia, le había anotado la dirección y el nombre de su nuevo empleador. Conesa 314. Séptimo piso A. Roberto Garbis.

Antes de entrar al edificio se apoyó sobre el tronco de un árbol para descansar y recuperar el aliento. Necesitaba volver a llenar los pulmones de oxígeno. Secarse la transpiración. Dejó el bolso que cargaba sobre el piso, y sacó un pañuelo para enjugar el sudor de la frente y del cuello. Miró hacia arriba, buscando el séptimo piso, pero se quedó con la mirada perdida entre las ramas del árbol bajo el cual se había cobijado, y sintió una sensación de extrañamiento. De rara felicidad. Como si ese árbol no fuera exactamente un árbol. Como si fuera algo más que un árbol, pero ella no supiera explicar o entender qué era lo que lo hacía ser más que un árbol. Imaginó que estaba en medio de un bosque, como si el árbol fuera el bosque. O al menos parte de él. Necesitaba creer que no estaba sola en la ciudad. En una gran ciudad. Sino dentro de un bosque. Perdida en medio del bosque. Pero bajo el amparo de un árbol. Bajo la frondosa copa se sentía protegida. Abrazada. Como si quedándose allí abajo nada pudiera pasarle.

La visión de una gran rama que se ramificaba en otras iguales, que se iban afinando y alargando hacia los extremos, le produjo un efecto hipnótico. Se quedó absorta contemplando las hojas. Se multiplicaban en un diseño fatalmente idéntico. Solo podían distinguirse unas de otras por el tamaño o el color apenas variables. Como si cada hoja contuviera al árbol. Y el árbol se fuera reproduciendo frenéticamente en cada hoja. En cada rama nueva que crecía a partir de las otras ramas viejas. Y el solo pensamiento de una proliferación infinita de hojas, de ramas y de árboles la trastornó.

Qué pasaría, se preguntó, si todo comenzara a crecer y a multiplicarse hacia arriba y hacia abajo, incluso, y sobre todo hacia los costados, como raíces vertiginosas o enamoradas del muro que fueran cubriéndolo todo, apoderándose de todos los espacios vacíos.

Una sensación de ahogo la invadió. Se tocó el cuello. Y volvió a mirar hacia arriba. La copa del árbol se arremolinaba al llegar al extremo. Lidia sintió que si seguía mirando hacia arriba tal vez fuera succionada dentro de un remolino de hojas y de viento. Cerró los ojos y oyó el crujido que hacían las hojas acariciadas por una leve brisa. Sintió alivio. Y de pronto el alivio dio paso al miedo. Miedo de lo que pudiera llegar a encontrarse. Detrás de la puerta. Una vez que le abrieran la puerta. ¿Qué encontraría detrás?

Al llegar al séptimo A, Lidia notó que la puerta estaba apenas entreabierta. La voz de un hombre le pidió que entrara. Ella obedeció, rastreando el sonido de la voz a través del haz de luz que se proyectaba por el resquicio que dejaba la puerta a medio abrir.

Se quedó de pie frente a un hombre que estaba de espaldas. Seguramente ese hombre no era otro que Roberto Garbis. Se detuvo en los hombros y en el cuello. Algo en esa zona le llamó la atención. El hombre hablaba por teléfono y fumaba al mismo tiempo. Lidia solo le veía la espalda. Podía distinguir los omóplatos algo protuberantes bajo la camisa. Observó con detenimiento la nuca. Alta. Tenía en el centro una marcada depresión. Una especie de hueco pronunciado que luego desaparecía bajo el pelo fino y rubio. Las venas que le rodeaban el cuello se ramificaban en pequeños hilos verdes y azules. Que se afinaban hasta desaparecer bajo el cuello de la camisa. Impecablemente blanca. El humo del cigarrillo iba difuminándose en pequeñas volutas, y luego volvía a formar una cortina. Volátil. Que se desvanecía y aparecía una y otra vez. Alrededor suyo. Una especie de tiniebla que lo envolvía. Y lo ocultaba.

Con un ademán el hombre le indicó que cerrara la puerta, luego giró y la observó detenidamente. Sus ojos fueron estudiándola de abajo hacia arriba. Deteniéndose en las sandalias rosas, de plástico, y luego siguieron el recorrido por las piernas largas y delgadas hasta llegar a la cintura. Lidia tenía puesto un jean con un cinturón también rosa y de plástico, que hacía juego con las sandalias. Al ver la combinación del cinturón y las sandalias, Roberto esbozó apenas una sonrisa. De costado. Luego siguió mirando el cuerpo de Lidia con su ojo frío y metálico. Como si la estuviera recorriendo con el filo de un escalpelo. Subió por el torso y se detuvo en el cuello, en el rosario que Lidia lucía alrededor del cuello, y luego en la cara de Lidia. Sobre todo en los ojos. Y se quedó mirándola. Largamente. Ella no bajó la vista. También lo miró fijo. Lidia siempre sostenía la mirada del otro, sea quien fuere. Era desafiante. Como si tuviera una personalidad alternativa. Auxiliadora. Que la llevara a defender a la otra. A la otra que ella era. Dócil y sumisa. Y esta personalidad alternativa viniera a rescatarla cuando más indefensa y temerosa se encontraba. Por fin Roberto dejó de hablar por teléfono y se le acercó. De frente, él era una especie de chico despeinado y con cierto mohín caprichoso que le sonrió al estrecharle la mano. Bajo la luz artificial, el chico resultó ser un hombre que ya seguramente había pasado los treinta y cinco. Una arruga profunda en medio de la mejilla le daba al hombre, que seguía pareciendo un chico incluso a la luz, un aire salvaje. Sin embargo todo lo que Lidia veía, a través de sus ojos rasgados, era la figura frágil envuelta en telas finísimas de un niño dañado. En su pueblo había visto decenas, cientos de chicos como este, que sin embargo, ya era un hombre, con una avidez infantil que no había sido saciada. Y que solo se hacía visible entre ellos mismos. Nadie podía reconocer mejor a un niño dañado a menos que uno también lo fuera.

—Lidia, encantado. Qué cara exótica. Casi asiática. Podrías pasar por filipina. O por una nativa de Gaughin.

Lidia lo miró asombrada. No pronunció palabra. Ya que no sabía si eso de parecer filipina o una nativa de vaya a saber dónde era un halago o simplemente una observación.

—Te muestro el departamento —dijo con un gesto de la mano, y la invitó a seguirlo.

Todo en él daba la impresión de que nada ni nadie en el mundo sería capaz de alterarlo. Sin embargo la amenaza estaba allí. Al acecho. En cualquier momento y por la más mínima razón todo ese gran edificio de su cuerpo que parecía haber sido tan meticulosamente trabajado podría derrumbarse.

En el balcón Lidia vio muchas plantas. De distintos tipos. Y tamaños. Eso la entusiasmó. Había aloe veras, helechos, margaritas y hasta un par de sauces bonsái.

—Quiero que las riegues todas las mañanas y que al mediodía las cambies de lugar. El sol, a esa hora, las quema.

Lidia asintió sin decir palabra. Salió del balcón, y lo siguió hasta el living.

Se sintió alterada de algún modo imperceptible por el desorden. Aunque no fuera precisamente desorden. Sino una especie de proliferación de objetos. Docenas de portarretratos con fotos, de niñitos rubios, estaban diseminados sobre estantes y repisas. Lidia al acercarse más y ver con más detenimiento las fotos se dio cuenta de que todos esos retratos eran del mismo niño. Un Roberto rubicundo y sonriente de seis meses, un Roberto inexpresivo de dos años, otro colérico a los cuatro, uno lloroso a los cinco, y otro demasiado serio a los siete. Las fotos detenían su progresión con un retrato de un Roberto triste y melancólico de unos ocho o nueve años. Los adornos se multiplicaban en souvenirs, ceniceros y objetos de porcelana procedentes en su mayoría de oriente. Había también una gran cantidad de libros, y botellas de alcohol. Lidia alcanzó a ver dos de whisky, cuyos nombres estaban escritos en inglés, una de ginebra, otra de vodka, y varias de licor. Los dos biombos que separaban la sala de estar del salón comedor contenían varias geishas en distintas posiciones. Todas con kimonos brillantes y multicolores, unas tocando instrumentos de cuerda, y otras arreglándose el tocado o el maquillaje frente a un espejo. Los biombos le produjeron una especie de confusión ambiental. Como si las habitaciones carecieran de límites precisos y unas se fundieran en otras, o se duplicaran convirtiendo al lugar en un espacio laberíntico. Sin entrada. Ni salida.

Lo que llamó su atención fue el único cuadro colgado sobre una de las paredes del living. El cuadro, que era una especie de dibujo en rojo y negro, contenía dos remolinos de peces. Rojos y grises. Dos espirales que avanzaban simultáneamente en la misma dirección. Los peces rojos y grises que nadaban en ellas iban en direcciones opuestas. Las dos espirales se juntaban en el centro. Los peces grises nacían en el estanque de la mitad superior, y nadaban hacia fuera, al tiempo que crecían de tamaño. Luego emprendían un viaje hacia el estanque de la mitad inferior donde desaparecían después de haber reducido su tamaño infinitamente. Los peces rojos que nacían en el estanque de la mitad inferior, hacían lo mismo, pero en la dirección opuesta. Es decir, nadaban hacia afuera, iban creciendo, y luego se deslizaban hacia el estanque de la mitad superior, para finalmente desaparecer.

Lidia, parada frente al cuadro, sintió una atracción irresistible por las imágenes que parecían absorberla. Como si ella misma fuera un pez atraído por una fuerza irresistible que la hacía crecer y después la empequeñecía hasta que el remolino finalmente se la tragaba.

—Remolino —dijo Roberto, al verla parada frente al cuadro.

Lidia lo miró sin pronunciar palabra.

—Es una litografía de Escher —le explicó Roberto—. En mi cuarto tengo otra.

Lidia se sonrojó al comprender que debía seguirlo hasta su cuarto. Sin embargo, Roberto la condujo hasta el cuarto de servicio que en adelante ocuparía ella. Olvidándose por completo de mostrarle el cuadro que tenía en su habitación. Cuando llegaron al cuarto de servicio en el que ella dormiría, el hombre la dejó sola para que ordenara sus cosas. Ella solo tenía un bolso de tela azul con el nombre borrado de una agencia de viajes. Abrió el cierre, y lo primero que sacó fue un libro tan grande y pesado como una Biblia. Era el único libro que Lidia había rescatado del convento. Las monjas se lo habían dado como regalo de despedida. Una antología de Vidas de Santos del Flos Sanctorum. Lo extrajo con cierta dificultad, y lo dejó sobre la mesa de luz. Luego, sacó el Ekeko, un muñeco de yeso que cargaba bolsas, y que tenía un orificio en la boca por el que uno tenía que hacerlo fumar para pedirle plata. Lidia siempre llevaba un atado de cigarrillos negros, porque su abuela le decía que el Ekeko los prefería a los rubios. Después sacó una muñeca sin cabeza. Puso a la muñeca sobre la mesa de luz, del lado izquierdo, y en el otro extremo al Ekeko. También sacó su ropa. Una remera blanca con rayas azules, un jean gastado y desteñido, un conjunto de ropa interior de algodón remendado, un par de alpargatas, un monedero de plástico con grandes margaritas amarillas y una caja de zapatos cuya tapa estaba herméticamente cerrada con una cinta aisladora. Después de un buen rato se decidió a guardar todo dentro del cajón de la cómoda. Abrió la puerta del único ropero del cuarto, y encontró un uniforme rosa de mucama. Pollera y blusa con unos volados blancos de puntilla en las mangas y en el cuello. Y un delantal blanco cosido a la falda. La sola presencia del uniforme, allí colgado, la alteró por completo. Cerró la puerta del ropero sin atreverse a tocarlo. Imaginó que a partir de ese momento y para siempre debería llevarlo puesto. Pegado a su cuerpo como un estigma.

Se quitó las sandalias rosas de plástico porque le ardían las plantas. Y sonrió con amargura. Las sandalias iban a hacerle juego con el uniforme. Se quedó descalza mirando por la única ventana del cuarto que daba a una pared húmeda y mohosa. La visión de esa pared la entristeció. Cerró la ventana de golpe y se puso de espaldas. Iba a necesitar una cortina. Pensó en lo horrible que resultaría vivir en un cuarto que no tuviera persianas ni cortinas. Un cuarto con una ventana que siempre estuviera abierta. Se imaginó un ojo sin párpado. Un ojo obligado a ver y a estar abierto día y noche, sin poder cerrarlo jamás. Miró hacia el techo y se encontró con una lámpara china de papel. Era naranja. Un pequeño sol de papel corrugado. Respiró profundo, y retuvo cierto olor que había impregnado su cuarto. Inhaló el aire con capricho. Con tenacidad. No quería perderlo. Era un aroma volátil, casi imperceptible. Un vaho de lavanda inglesa. Ella no podía saberlo. Pero reconoció el perfume. Era el olor del chico, o más bien del hombre que recién le había mostrado su cuarto. Y solo por esa razón quiso retenerlo.

Esa misma noche, antes de dormirse, siguió la rutina que había cumplido religiosamente durante los diez años de estadía en el convento de María Auxiliadora de Tucumán hasta su llegada a Buenos Aires. Encender una vela. Y leer cada noche la vida de un santo diferente. Una vida por noche. Como no tenía velas, encendió el velador con pantalla amarilla. Abrió el libro de Vidas de Santos y decidió comenzar a leer desde la introducción:

Fueron innumerables los hombres y las mujeres, que murieron con tan extraña y admirable constancia que asombraron y vencieron al mundo, habiendo antes sido atormentados con todos los géneros de atrocísimos y exquisitos suplicios que el demonio y los tiranos, sus ministros, pudieron inventar. Los tiranos solían poner a los santos mártires en cruz, pero no siempre de una misma manera porque algunas veces los crucificaban con los pies clavados hacia abajo, y las cabezas levantadas al cielo; otras, al contrario, con las cabezas al suelo y levantados los pies.

Lidia siempre se quedaba dormida recreando en sueños las últimas imágenes retenidas de la lectura. En donde la tortura y el castigo se desplegaban en una infinita variedad de formas. Que le provocaban un dolor de una intensidad insoportable. Un dolor tan real, como una aguja que le fuera atravesando piel, y arterias hasta alcanzar el centro mismo de su corazón. Lidia soñaba con las figuras sombrías y lánguidas de las santas pendiendo de los árboles. Veía sus cuerpos lacerados por látigos con puntas de plomo, o descoyuntados por pesas grandísimas de piedra. Cuerpos que caían de los árboles como frutos podridos. Y las caras de las santas, encendidas como llamas, contraídas por el dolor, le parecían flores enfermas. Marchitas. Agobiadas por tanto sufrimiento.