Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Französisch

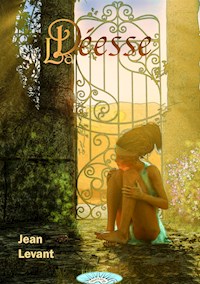

La Déesse apparaît pour la première fois aux yeux de Mansour sous la forme d'une passante ordinaire. Il la reconnaît sur un bas-relief à moitié ruiné représentant Anahita, la grande déesse perse. Tout est dans son sourire. Ce pourrait être ce jeune modèle qui a servi au peintre Sandor. Ou bien cette employée dans le bureau d'un office du tourisme désert qui joue avec son smartphone. Allez savoir. Car la Déesse possède qui elle veut, quand elle veut, où elle veut. Peut-être est-il possédé lui-même. Allez savoir. Ce roman est suivi de la nouvelle "Desseins éternels", qui partage le même cadre, les mêmes personnages et son thème principal, celui de la quête de l'amour éternel. C'est une version contemporaine du conte pour enfant où le héros, chevalier à ses heures perdues, se propose de délivrer la belle enfermée dans un donjon solitaire et de l'enlever sur son puissant destrier malgré l'exemple funeste de tous ses prédécesseurs ayant trouvé une mort brutale dans l'entreprise.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 210

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La Déesse

La DéesseLe sourire de DieuDébut d’une quêteLe gardien du châteauUn prince incognitoLes trois orphelinesDæhliaUne nuit chez IrinaLa voix de la sorcièreUne apparition imprévueCambrioleurs amateursPortraits en pied d’une sorcièreLa prisonLa chambre de la prisonnièreLa fin d’une quête et d’une enquêteMansour le FouLa DéesseLe lacet de la vengeanceÉpilogueDesseins éternelsPostface : une explication de texte*Page de copyrightLa Déesse

Roman

suivi de

Desseins éternels

Nouvelle

Textes et illustrations de Jean Levant

édité avec le concours de Setting Sun Services

Informations : https://jeanlevant.blogspot.com

Le sourire de Dieu

Mansour Reza, l’étudiant en arts, vécut en quelque sorte son conte des mille et une nuits personnel, lui qui détestait les contes, les scènes et les histoires en général. C’est une belle histoire, une histoire d’amour heureuse même si je ne suis pas sûr de connaître la fin. Mansour raconte maintenant que cette histoire donc, son histoire, commença à Paris, il y a plus d’une décennie, une époque et une ville peu faites pour les contes selon mon avis mais peu importe mon avis : je ne rapporterai ici que les faits tels qu’ils m’ont été transmis, dégagés de mes propres préférences, autant bien sûr que faire se peut. Officieusement — je suis un des très rares dans la confidence, Mansour n’étant pas un homme à confidences — elle a commencé en fait beaucoup plus tôt, dans une grande ville blanche d’Orient. C’est là-bas qu’il la croisa pour la première fois. Cela dura l’espace de quelques respirations. Elle ne s’approcha jamais de lui et il ne l’approcha pas non plus : il en aurait été incapable. Elle ne se trouvait même pas du bon côté de la rue et c’était une très large rue, à peine moins large qu’un boulevard. Mais ses yeux s’étaient arrêtés sur elle peut-être parce qu’elle était seule immobile dans le flux des passants, comme si elle avait attendu pour traverser, ou comme si elle l’avait attendu, lui. Il ne la connaissait pas ; il ne l’avait jamais vue. Sa mise, ses traits étaient banals, mais ni son attitude ni son expression ne l’était. Car il s’aperçut qu’elle le regardait et qu’elle souriait. Il traversait alors une période difficile, sa période la plus difficile pense-t-il maintenant, et il fut stupéfait de ce sourire car il semblait entièrement compris dans ce regard. Personne, pas même sa mère, ne l’avait jamais regardé comme ça. Il se sentit rougir sous le regard de la jeune inconnue, non par honte mais par l’émotion violente qu’il ressentit alors. Puis elle s’éloigna et il ne la revit jamais. Mais son souvenir persista anormalement. Il oublia les traits quelconques de l’inconnue mais pas son sourire et celui-ci le chamboulait à chaque fois qu’il y repensait. Sur le coup et même des années tard, il fut incapable d’analyser les raisons d’un tel effet, ni de s’expliquer l’attitude de l’étrangère à son égard.

Mais un jour, le fameux jour dont je parlais plus haut, il comprit. C’était le début de l’été. Il faisait chaud, excessivement chaud. La rue était en pente raide. Il décida de s’abriter un moment à l’ombre d’une de ces échoppes pour touristes qui égayent le quartier de Montmartre. Mansour n’avait que dédain – un juste dédain m’aurait-il répliqué sans doute – pour les croûtes et autres productions informes qui ornaient, si on ose dire, la devanture. Il n’était pas là pour ça. Il était venu pour la vue qu’on pouvait avoir de la grande ville, par une journée claire, du haut de la coupole de la cathédrale. L’aspect religieux de l’édifice ne lui importait pas non plus. Ou s’il subissait une quelconque influence de nature religieuse, il n’en était pas conscient. Tout au plus pourrait-on dire que les blanches coupoles du Sacré Cœur lui rappelaient lointainement celles des mosquées de son pays natal. Il ne les regrettait pas, si ce n’est en tant qu’éléments du paysage. Sa religion personnelle se passait très bien de lieux de culte et, en fait, de culte tout court. La seule chose qu’il regrettait était le ciel plus sec et plus pur ainsi que la ligne crénelée des hautes montagnes aux neiges éternelles qui dominaient Téhéran.

Dans l’échoppe, il chercha l’endroit le plus frais qui se trouva logiquement être une arrière salle mal éclairée, sans ouverture avec l’extérieur autre qu’une porte donnant sur une petite cour intérieure presque aussi sombre que si le temps avait été à l’orage. De toute évidence, le propriétaire y avait relégué tous ses seconds ou plutôt troisièmes choix, restés invendus depuis des lustres et sans doute invendables. Ce magasin était crasseux et pauvre en éclairage, fait significatif pour un lieu qui proposait principalement des tableaux à la vente. Mieux valait ne pas trop les voir de près devait se dire le boutiquier, pareil à un de ces tenanciers qui proposaient un autre type de commerce, dans des endroits plus propres mais généralement tout aussi sombres, plus bas, du côté de la rue Blanche.

Pour se donner une contenance et un prétexte pour rester, Mansour farfouilla négligemment dans le stock remisé sans trop d’ordre ni de logique. Ce fut là qu’il fit sa découverte si précieuse. Ce fut à cet instant précis qu’il eut l’étincelle et que sa vie changea pour toujours.

Par chance, le tableau avait été protégé involontairement par le tas de croûtes poussiéreuses qui le dissimulaient, autant de la crasse ambiante et des projections diverses que de la lumière toujours excessive. D’abord, il n’en crut pas ses yeux. Il y avait autant de chance de dénicher un chef d’œuvre ici qu’un peintre authentique dans l’école de la rue Richepin où il étudiait. Mais ce n’était pas ça qui le bouleversa le plus.

Il emporta la toile dans la première salle puis dans la rue, comme la lumière lui semblait toujours insuffisante, sous l’œil plus perplexe qu’inquiet du vendeur et se mit à ausculter le coin droit inférieur. Les artistes occidentaux signent le plus souvent en bas à droite tandis que les orientaux ont tendance à signer en haut et à gauche, y compris les anciens perses, avant que la peinture ne devînt chose proscrite. Mansour vit la signature là où il la cherchait : M. Sand. Le reste était caché par le cadre, particulièrement mal choisi. Mais il connaissait les lettres manquantes. M. Sand était en fait Marcel Sandor. Le tableau n’était pas une copie, encore moins un faux, juste un original dont il n’avait jamais encore vu de reproduction. De toute façon, à l’époque, personne n’aurait eu l’idée de copier Sandor. Cela peut sembler incroyable de nos jours mais son nom était alors inconnu de tout le monde en dehors de petits cercles artistiques et même bien souvent à l’intérieur. C’était en effet une bonne année avant que les initiés flairant la rare aubaine ne se soient mis à retourner greniers et brocantes dans l’espoir de dénicher un original du maître. À partir de ce jour, et pour toute une année, Mansour devint le premier, le plus grand et à vrai dire unique spécialiste mondial de Marcel Sandor.

Le vendeur, qui était venu regarder la toile derrière son épaule, fit ce commentaire d’une franchise inhabituelle dans ce type de profession.

— Tiens, je ne savais même plus que je l’avais celui-là. La fille est plutôt pas mal, hein ? J’aimerais bien en avoir une comme ça, mais en vrai, ajouta-t-il d’un ton vaguement concupiscent.

— Oui, elle est pas mal, répéta Mansour avec une ironie qui échappa au boutiquier. Combien vous en voulez ?

— Cent euros : c’est marqué dessus, sembla regretter l’autre qui percevait un intérêt anormalement élevé chez son client.

— Cinquante, répondit-il.

— Cinquante ! Rien que le cadre vaut davantage !

— Cinquante, répéta Mansour, inflexible. Bien qu’oriental, il n’aimait pas spécialement marchander mais il ne voulait pas que l’autre puisse penser que la peinture pourrait avoir, un jour prochain, de la valeur.

L’homme eut une hésitation.

— Soixante-dix et elle est à vous, essaya-t-il sans conviction, trop heureux de se débarrasser de l’encombrant objet.

Mansour l’eut pour soixante. C’était un pur vol, il le savait, mais l’occasion était trop belle.

Au premier regard, Mansour avait reconnu le sourire de la jeune inconnue entrevue dans son adolescence. Il sut aussi qu’il tenait dans ses bras un chef d’œuvre. Il le baptisa sans avoir à y penser “La Déesse” tellement cela semblait naturel. Le tableau n’était pourtant pas de taille si imposante. Et ni la pose ni la mise de la jeune femme qui avait servi de modèle n’indiquait un statut aussi grandiose. Tout était dans le sourire. Il l’appela d’ailleurs le sourire de Dieu. Il semblait en effet que si Dieu s’était incarné et avait choisi pour récipiendaire cette jeune fille, Il, ou plutôt Elle aurait eu ce sourire. En le regardant, sentit Mansour, on se savait compris, entièrement compris et élucidé ; plus aucun mystère, plus aucun mensonge ne pouvait subsister. Et pour une fois, c’était bon de se sentir démasqué jusqu’aux tréfonds de l’âme car ce regard-là vous aimait comme personne ne vous avait aimé jusqu’ici.

Le fait que « la fille était plutôt pas mal » n’enlevait évidemment rien à son plaisir mais était à ses yeux un détail trivial et tout à fait anecdotique.

Il changea le cadre du tableau et l’installa dans sa chambre en face de son lit. Il ne voulait pas l’exposer dans le salon, aux yeux de tous, avec la crainte à demi consciente qu’Elle ne soit salie par le regard de visiteurs moins épris de grand art que le sien. Puis il commença à rédiger un article sur la peinture oubliée de Marcel Sandor. En effet, il écrivait toujours dans une position semi-allongée, son portable sur les genoux. L’inspiration lui venait mieux ainsi. Il intitula son article « La peinture de Marcel Sandor ou le Sourire de Dieu ». Puis, comme il avait quelques relations très bien placées dans le monde de l’art, l’envoya dans une revue spécialisée qui promit de le publier quelques mois plus tard. Ce fut ce simple article qui fut, un peu plus tard, le catalyseur décisif de l’engouement extraordinaire des afficionados puis du grand public pour l’œuvre de Marcel Sandor. Mais je suppose que ceci est de l’histoire connue pour le lecteur et je n’en dis pas plus là-dessus.

Au fil des jours, et à force d’avoir le visage de la Déesse devant lui, il lui vint à l’idée que le peintre n’avait pas pu inventer un pareil sourire. Lui aussi avait dû rencontrer la Déesse. Ce n’était ni le sourire d’une mère pour son enfant ni celui d’une amoureuse à son amoureux même si les deux avaient une vague similitude avec le sourire de la Déesse. Il y avait quelque chose de plus désintéressé, de plus inattendu dans ce dernier comme cette jeune fille qui l’avait croisé dans la rue, lui complet inconnu, et lui avait soudain adressé ce regard d’amour absolu sans raison ni explication. Et cela semblait d’autant plus bouleversant qu’il savait qu’il ne le méritait pas (qui d’ailleurs pourrait le mériter ?).

Où le peintre avait pula rencontrer ? Un modèle probablement. Un modèle professionnel n’aurait jamais eu ce regard, il en était certain. À en juger par la date, Sandor devait être encore assez jeune quand il l’avait peinte. Peut-être était-ce une étudiante en art. Certaines, qui n’avaient pas de riches papas pour les entretenir, devaient effectuer des séances de pose, nues de préférence, pour monnayer leurs études, si les choses n’étaient pas trop différentes de son époque. Et quelques autres le faisaient pour le plaisir d’être convoitées par de jeunes mâles en chaleur. Mais la Déesse était habillée des pieds à la tête si on comptait le curieux turban qu’elle avait autour des cheveux. De plus, songeant à certaines de ses condisciples qui posaient parfois pour lui, il ne pouvait les imaginer avec ce sourire-là sans rire intérieurement, tant l’espace à combler par l’imagination était vertigineux. Même les plus amoureuses d’entre elles avaient toujours cet égoïsme, cette avidité, cette mesquinerie, cette possessivité qui signalaient au premier coup d’œil la banale, ennuyeuse et faible mortelle comme on en trouve à la pelle. Le fait est que Mansour avait alors une faible opinion de l’autre sexe, ce qui est déplorable évidemment mais l’honnêteté nous oblige à le constater.

Un nouveau coup de chance, aidé par son penchant habituel, le mit en présence d’un vestige de bas-relief conservé dans un magasin du Louvres, sans doute jugé trop abîmé pour être exposé aux yeux des béotiens qui se pressaient dans les niveaux supérieurs. Le fragment était considéré comme une des dernières représentations de la grande déesse perse Anahita ayant échappé à la grande purge islamique. Bien sûr les traits partiellement effacés ou érodés auraient pu appartenir à n’importe quelle femme aux traits orientaux. Mais le sourire qu’elle arborait, toujours bien visible, était le même que celui de l’inconnue d’autrefois. La Déesse, celle du tableau, avait à coup sûr le type oriental et même perse. Aussi, lorsqu’il se parlait à lui-même, ce qui était de plus en plus fréquent, il en vint à surnommer le modèle de Sandor de même que l’inconnue dans la rue, Anahita. Oh bien sûr, quand il était dans son bon sens, ce qui lui arrivait de temps en temps, il riait de son comportement, assez excentrique il devait bien le reconnaître, mais sans aucune intention de le modifier.

La fin de ce mystère, si mystère il y avait, aurait bien sûr été de poser la question au peintre. Mais celui-ci était mort dix ans plus tôt. Et l’obscurité de l’artiste ne laissait que très peu de documents exploitables sur sa vie et son œuvre. Il n’en put dénicher que cinq, dont trois venaient de médias régionaux par des journalistes qui visiblement n’avaient ni l’ombre d’une idée sur l’art ni l’ombre d’un intérêt pour la peinture, et moins encore pour la sculpture ou l’architecture de Sandor. La source d’information la plus intéressante, et de loin, provenait d’une petite monographie tirée à compte d’auteur, mais assez luxueuse, où figurait un échantillon de l’œuvre de l’artiste ainsi que des éléments de biographie, hélas beaucoup trop parcimonieux dans les deux cas.

Néanmoins, si le peintre ne pouvait plus répondre à ses questions, ses proches le pouvaient peut-être, raisonnait-il. Peut-être même sauraient-ils lui indiquer qui était et où il pouvait trouver le modèle qui avait servi à peindre la Déesse. En tapotant sur son portable, il découvrit que le dernier lieu de résidence connu de l’artiste se trouvait la petite ville de M*** dans le centre de la France. Il décida donc de se rendre sur place.

Début d’une quête

M*** était certainement un endroit déprimant pour un amateur de sites prestigieux ou de sensations fortes, ou plus simplement de curiosités. Le pays était rigoureusement plat avec de rares et vagues ondulations qui passaient ici pour des collines. D’un côté de la rivière, il y avait des champs de céréales à perte de vue ; de l’autre des forêts également à perte de vue, parsemées de marigots malodorants et grouillant de moustiques. Bien qu’on se trouvât proche des châteaux de la Loire, géographiquement parlant, il n’y en avait rigoureusement aucun à trente kilomètres à la ronde, du moins aucun qui puisse mériter le détour pour un voyageur venu de la capitale. La ville de M*** elle-même était d’une banalité plus accablante que la laideur. Était-ce à cause de la saison mais elle lui parut de plus déserte. Sans doute que les habitants avaient entamé leur migration estivale vers des lieux de villégiature plus attractifs. Non, songea-t-il, il n’y avait rien ici pour lui ni, certainement, pour un artiste comme Sandor. Et pourtant celui-ci avait vécu ici les trois quarts de sa vie qui n’avait pas été spécialement courte.

Dans sa voiture de location flambant neuve, Mansour fit le tour de la ville à la recherche d’indices mais n’en trouva pas le moindre. Visiblement, ici aussi, le nom de Sandor n’éveillait pas grand-chose. Et aucune publicité n’était faite sur l’endroit où le génial artiste avait passé l’essentiel de sa vie. En déjeunant dans une auberge qui répondait au nom mille fois déposé de Cheval Blanc, il interrogea l’aimable vieux maître d’hôtel qui servait aussi bien de serveur que de barman et peut-être même, suspecta-t-il, de cuisinier, mais celui-ci n’avait jamais entendu le nom de Sandor.

En ressortant, il se rendit à l’office de tourisme qui se trouvait de l’autre côté de la place. Si incroyable que ça paraisse dans une bourgade aussi dénuée d’attraits, il y avait en effet un office du tourisme. Et coup de chance, il était ouvert.

La jeune fille bronzée qui jouait avec l’écran de son smartphone derrière le comptoir encombré de dépliants avait de sombres sourcils sous des cheveux d’une blondeur éclatante. Elle tourna aussitôt la tête et son sourire flasha dans sa direction comme un éclair blanc. Elle se montra aussi serviable et enjouée que le vieux majordome de l’auberge. Visiblement ravie d’avoir un visiteur, elle se montra même anormalement empressée de répondre à ses questions. Et sa satisfaction s’accrut encore quand il découvrit qu’elle connaissait le peintre. Non seulement son nom ne lui était pas inconnu mais il comprit rapidement qu’elle en savait beaucoup plus long sur l’artiste qu’il n’aurait pu l’espérer. Sa mère, lui dit-elle, avait été camarade de classe du fils de Sandor et elle était allée plus d’une fois, enfant, chez les « châtelains ». Mansour eut un doute : était-ce la jeune fille ou sa mère qui avait effectué ces visites ?

— Ma mère m’y a emmenée une fois, ajouta la jeune femme en s’assombrissant quelque peu. Elle semblait n’avoir pas gardé un bon souvenir de l’expérience.

— Sandor vivait dans un château ? demanda-t-il un peu surpris.

— Ils y vivent toujours. Enfin, elle y vit… la vieille, je veux dire, Arlette. Je pensais que vous les connaissiez.

Il la détrompa, lui expliquant très succinctement le motif de ses recherches. Il réalisa en même temps qu’il avait complètement omis une possibilité, à savoir que le modèle du tableau pût être l’épouse de Sandor.

— Alors vous venez pour lui, pas pour elle ?

Il eut vraiment l’impression que la jeune fille avait accentué à dessein le pronom final.

— Ça vous étonne ?

— Un peu. Vous savez, Marcel Sandor est plus connu ici pour sa femme que pour sa peinture.

Dans le sourire de sa voisine, il perçut de nouveau la critique sous-jacente. Intrigué, il lui demanda quel genre de personnage était l’épouse de Sandor.

L’hôtesse de l’office du tourisme gloussa et le regarda avec embarras.

— Excusez-moi, je ne veux pas être médisante. Le mieux serait que vous vous fassiez une idée par vous-même. Pourquoi ne passez-vous pas au château ? Je suis sûre que la vieille sera ravie de votre visite. Elle adore la jeunesse.

Le sourire de la jeune fille s’accentua tandis qu’elle le dévisageait et précisant sa pensée, ajouta cette mise en garde :

— Faites attention à vous quand même : on dit qu’elle est… bizarre.

— Bizarre comment ?

Sa voisine parut partagée entre l’envie de tout déballer et un devoir de réserve professionnel. Elle régla ce dilemme d’une manière qui le prit au dépourvu.

— Ecoutez, je peux vous emmener là-bas si vous voulez. Ce n’est pas très loin. Et nous pourrons en parler plus à l’aise en chemin, d’accord ?

— D’accord, s’empressa-t-il d’accepter. Quand pouvez-vous m’emmener ?

— Oh, mais tout de suite.

Et sur ces mots, la jeune fille passa de l’autre côté du comptoir, saisit son sac à main et un petit gilet puis l’attendit devant la porte, déjà prête à fermer le bureau derrière lui.

— De toute façon, il ne vient presque jamais personne, se justifia-t-elle.

Une fois dans la voiture, sa passagère se révéla en effet très loquace, même si elle parut avoir des difficultés à rester sur le sujet qui l’intéressait. Tout en bavardant de tout et de rien, elle jouait avec les accessoires de la voiture, les caressant du bout des doigts avant de presser un bouton ou un autre, apparemment au hasard. Dans son for intérieur, Mansour ne put s’empêcher d’admirer son parfait naturel dans le sans-gêne.

— Évidemment, vous venez de Paris, remarqua-t-elle distraitement.

— Pourquoi évidemment ?

Elle le regarda avec un gai sourire.

— Je vois au moins trois raisons, répondit-elle en faisant mine de compter sur ses doigts. D’abord votre voiture est une Américaine et il n’y a pas d’Américaine à louer par ici. Ensuite, il n’y a qu’un Parisien pour s’intéresser à l’œuvre de Marcel Sandor. Et trois, vous n’avez pas vraiment le genre local.

— Et vous trouvez que je fais davantage Parisien ?

Elle gloussa.

— Non, je suppose que non, mais je sais qu’on trouve de tout là-bas.

— Je suis Persan, dit-il.

— Vous parlez drôlement bien notre langue dans ce cas. Vous n’avez pas du tout d’accent. Moins que moi, je parie.

Il hocha la tête car effectivement la jeune fille avait un accent de terroir assez net, qu’on qualifie à Paris de campagnard quand on est poli.

— Je n’ai pas vraiment de mérite ; j’ai fait presque toutes mes études en France.

— Et vous êtes modeste en plus !

— Non, juste Persan. Ce n’est pas dans notre culture de mettre en avant nos propres mérites ou qualités.

— Ah oui, j’aurais cru l’inverse. Je pensais que les gens du sud…

— Quoi donc ?

Un instant, il crut qu’un embarras avait interrompu à point nommé sa passagère en réalisant ce qu’elle s’apprêtait à dire mais il fut rapidement détrompé. C’était juste qu’une autre idée venait de lui passer par la tête, chassant la première.

— Dites donc, vous avez vraiment toutes les options, s’extasia-t-elle en scrutant le tableau de bord. Il y a même un toit ouvrant électrique. Ça vous ennuie si je l’ouvre ?

Il secoua la tête. Mansour qui n’avait pas écouté les explications du loueur la laissa se débrouiller avec les manettes, ce qu’elle fit d’ailleurs très bien, avec une dextérité qui témoignait de beaucoup de pratique. L’air s’engouffra soudain dans l’habitacle, apportant les odeurs de blé mûr, de chaumes, de bitume fondant et de la vase craquelée qui bordait le lit supérieur de la rivière qu’ils suivaient, côté champs. Comme tout le reste ici, aucune de ces odeurs n’était remarquable mais aucune n’était vraiment non plus désagréable.

— Madame Sandor n’habite donc pas en ville ? remarqua-t-il en constatant qu’elle le guidait toujours plus loin dans la campagne profonde.

— Bien entendu. Je vous ai dit que les Sandor, ou plutôt Arlette, possédait un château. Et les châteaux se trouvent rarement en ville par ici, vous savez… Bon, ne vous attendez pas à voir Chambord, hein ? En réalité, il ne reste presque plus rien du château originel. Et à dire vrai, ça ne ressemble plus vraiment à un château. Mais dans la région, on a gardé l’habitude de l’appeler ainsi. De toute façon, il n’y en a pas d’autre.

Il regarda en coin sa passagère et se dit qu’elle était juste heureuse de rouler dans le vent. De toute évidence, elle avait pris le premier prétexte venu pour s’échapper. Pour qu’une fille comme elle – jolie certainement si on aimait les blondes un peu légères – consente à faire un boulot qu’elle n’aime pas, raisonna-t-il, il fallait qu’elle, ou sa famille, ait vraiment besoin d’argent. Elle devait être pauvre. Devait-il alors lui proposer une rétribution pour l’aide qu’elle lui fournissait ? Elle semblait désintéressée mais peut-être un peu trop zélée. Pourtant, l’idée seule de payer ses services le mettait mal à l’aise. Il n’était tout de même pas dans un de ces pays du tiers monde où le moindre service se paie cash si vous voulez être bien vu de la population locale. Et puis entre eux deux, cela pouvait être réellement gênant même s’il n’était pas sûr qu’elle se soit beaucoup offusquée de l’offre.

— Cela vous dérange si je fume ? demanda la jeune femme, le tirant de ses réflexions.

Il secoua la tête, poliment. Mais en fait, oui, ça l’ennuyait.

Sa voisine alluma une cigarette avec l’allume-cigare de la voiture. Il était presque sûr qu’elle avait un briquet mais ça l’amusait d’utiliser tous les gadgets à sa disposition. Puis elle se contenta un moment de l’observer en silence et il sentit son regard interrogateur.

— C’est bizarre pour un artiste de ne pas fumer, observa-t-elle après qu’il ait décliné son offre de l’accompagner. Vous savez quoi, vous devriez vous habiller en noir.

— Pourquoi ça ?

— Mais parce que tous les artistes s’habillent en noir, répondit-elle sans qu’il pût déterminer si elle plaisantait. En plus, cela irait à merveille avec vos yeux. Et vous devriez mettre un chapeau.

— Vous croyez ?

— Sûr, fit-elle en aspirant une profonde bouffée. Les peintres ont besoin d’un bon chapeau, style panama, vous voyez. Sandor en avait un. On le voyait souvent ici et là avec son chapeau et sa lavallière. C’est pour se protéger du soleil et de la pluie quand ils peignent d’après nature en extérieur.

— La lavallière aussi ?

Elle feignit de ne pas remarquer son interruption.

— Ou bien vous pourriez mettre un béret si vous préférez : ça marche aussi, ajouta-t-elle de son ton négligent.

Il lui jeta un coup d’œil et cette fois, l’humeur taquine de sa passagère ne laissa plus de doute.

— Un turban peut-être, suggéra-t-il.

Elle gloussa.

— Vous êtes drôle quand vous voulez. On ne dirait pas comme ça à vous voir.

— Vous pensez que je suis trop sérieux ?

— Non, vous êtes juste parfait. Je veux dire : trop parfait. Vous m’inquiétez. C’est peut-être parce que je ne suis pas habituée. Les garçons ne sont pas si sérieux en général quand ils sont avec moi.

— Je vois, dit-il. Mais bien que je ne sois pas du tout parfait, je suis en effet sérieux. Marcel Sandor est important pour moi. Ou en tout cas sa peinture. Elle en vaut vraiment la peine, vous savez…

Il chercha ses mots, tâchant d’atténuer la critique implicite mais s’aperçut alors qu’il ne connaissait même pas le prénom de sa passagère.

— Anna, lui souffla-t-elle.

— Anna, vous me rendez un grand service en prenant ainsi sur votre temps. Vous ne savez pas à quel point j’avais envie de parler à Madame Sandor.

— OK, je comprends. Vous êtes ici pour l’Art et rien ni personne ne vous en détournera. Mais faites attention quand même : il n’est pas sûr qu’Arlette le voie de la même façon et la connaissant de réputation, je doute qu’elle vous donne rien pour rien.

— Vous croyez qu’elle voudra que je la paie ?!

— Oh non, de ce côté, elle a plus qu’elle n’a besoin.

Elle le regarda fixement et se remit à glousser.

— Vous êtes joli garçon, vous savez…

Il se demanda un instant comment il devait le prendre puis décida d’en sourire.

— OK, je ferai attention. Et puis vous serez mon chaperon… Anna.

— D’accord, je la surveillerai tandis qu’elle vous fabriquera un de ses filtres spéciaux.

— Elle fait vraiment ce genre de choses ?!

— C’est ce qu’on dit. Sorcière, empoisonneuse : ce sont des mots qui reviennent souvent ici quand on parle d’Arlette. Ma mère pense aussi quelque chose de ce genre même si elle n’ose pas le dire. Vous devriez lui parler, à elle aussi : maman connaît bien la famille Sandor, bien mieux que moi en fait. Comme je vous l’ai dit, elle et le fils Sandor étaient de vieux amis.

Il lui lança un coup d’œil un peu inquiet.

— Comme ça, vous aurez une bonne excuse pour me ramener chez moi, crut-elle bon de préciser.

— C’est ce que j’avais deviné.

— Vous me trouvez culottée ?

— Non, répondit-il en mentant. J’aime bien votre franchise en fait. Vous êtes très… sympathique.