Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Libre2Lire

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

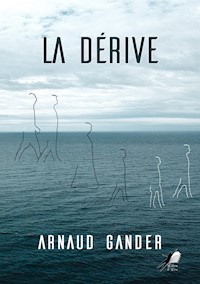

En 2028, l'Europe est ébranlée par une crise migratoire sans précédent. Naufrage. Judith Larsen, jeune militante audacieuse, rentre du sud de l'Inde, éprouvée par l'échec de son expédition humanitaire. Sur le trajet du retour, ne songeant qu'à retrouver les bras de Mathias, l'homme qu'elle aime, Judith décide de l'appeler. À ce moment, tout bascule : on lui apprend que Mathias, marin sur un bateau de sauvetage en méditerranée, est porté disparu. Panique. Se trouvant alors à l'autre bout du monde, Judith refuse de le laisser livré à son sort, perdu parmi les milliers de personnes qui tentent de rejoindre l'Europe par la mer. Elle abandonne tout pour partir à sa recherche. Mais par où commencer ? Qu'est-il arrivé à Mathias ? Sera-t-elle capable de le retrouver en plein milieu de ce chaos ? Dérive.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Né à Lausanne en 1994,

Arnaud Gander a étudié la littérature française et les sciences du sport.

La Dérive est son premier roman. D’une plume surprenante et engagée, il plonge le lecteur dans une course-poursuite haletante du Kerala aux îles Canaries, tout en questionnant en filigrane de grandes problématiques de sa génération : migration, écologie et avenir.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 569

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Arnaud GANDER

La Dérive

Roman

Cet ouvrage a été composé et imprimé en France par Libre 2 Lire

www.libre2lire.fr – [email protected], Rue du Calvaire – 11600 ARAGON

Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle réservés pour tous pays.

ISBN Papier : 978-2-38157-128-7ISBN Numérique : 978-2-38157-129-4

Dépôt légal : Juillet 2021

© Libre2Lire, 2021

À Christelle pour cette étincelle si précieuse.

À Claude pour sa patience, son savoir, sa bienveillance.

À Léonore et à ses jeunes artistes pour leurs talents.

À ma famille, la vraie et celle de cœur.

Il existe

Deux réalités.

La plus importante

Est celle que l’on imagine.

Prologue

Je composai le numéro. Le téléphone sonna. Quelqu’un décrocha.

Un silence.

C’est ainsi que débuta ce qui allait être la course poursuite la plus invraisemblable de mon existence. Une suite d’événements effrénés allait entièrement bouleverser ma vie. À cet instant, je réalisai que quelque chose de terrible avait dû se produire et que le temps m’était compté : l’homme de ma vie avait disparu.

Deux ans après la disparition de Mathias, deux ans après avoir appris la vérité, je m’assis sur la terrasse de ma villa dans un fauteuil sous une épaisse couverture.

La vue surplombant le lac était à couper le souffle. Un soleil aux éclats dorés plongeait par-delà les montagnes. L’orientation plein sud offrait le meilleur du paysage : la chaîne des Alpes françaises se détachait derrière le lac Léman. Et seul obstacle à ce panorama, mon petit arbre, comme je l’appelais, se dressait fièrement. C’était un énorme saule aux longues branches touchant presque le sol qui surplombait le fond du vaste jardin de la propriété familiale de Chardonne, un petit village proche de Vevey, en Suisse.

Il faisait bon pour un mois de février. Partout la neige régnait de sa cape d’or blanc, réfléchissant agréablement les rayons chauds du soleil contre ma peau. Cette neige, si blanche, si pure, n’était finalement rien d’autre que des milliards de petits cristaux, faits d’eau, de cette même eau qui pouvait posséder tant d’autres formes. Tantôt apaisante, la mer calme se transforme bien vite en tempête tumultueuse et grondante, pétrifiant celui qui se trouve dans le creux de la vague. Alors que j’étais à la recherche de Mathias, j’avais eu l’occasion de m’en rendre compte, j’avais été cette personne acculée aux flots, quand vents et marées s’étaient levés contre moi.

Comment se remettre d’un tel périple, de cette longue traversée ? Il m’avait fallu soulever des montagnes, y mettre toute mon énergie, mon entière détermination. J’avais été complètement vidée, lessivée, totalement éreintée. Mais, finalement, j’avais réussi.

Ici en Suisse, bien à l’abri chez moi, j’étais à présent loin de la tourmente qui m’avait, deux ans auparavant, transpercée de part en part, loin de cette révélation qui m’avait brisée, qui m’avait laissée à la dérive…

Détours

Chapitre 1

Judith, un jour tu ouvriras les yeux.Un jour, tu comprendras.

31 mai 2028, Kerala.

Tout a commencé alors que l’Europe n’était pas, à nouveau, à feu et à sang ; il y a moins de trente jours. Je ne sais pas très bien par où commencer, je prendrai donc comme point de départ cette journée au soleil de plomb de la fin du mois de mai.

Il faisait chaud ce jour-là dans le sud de l’Inde. Je n’aurais jamais pensé voir un hôpital aussi sale que celui-là. La puanteur était telle que j’en avais les larmes aux yeux. Des effluves infects envahissaient l’air humide et me donnaient des haut-le-cœur ; les émanations d’urine, de vase et d’excréments écrasaient nos odorats fragiles d’Européens.

Au sol s’étendaient des dizaines de personnes souffrantes. De petits gémissements grondaient dans l’air chaud et des regards me contemplaient avec une étrange expression. C’était une sorte d’admiration, un respect absurde, du genre de celui avec lequel les riches sont adulés des plus pauvres. Ma fortune, aux yeux de ces misérables, n’était plus que ma santé. Il ne leur restait rien. Et ma peau blanche encombrante comme le trait d’une supériorité malvenue, leur apportait le coup de grâce. La désolation régnait. Ces personnes malades sentaient une sombre présence les attendre au seuil de leur vie. Nous étions impuissants, devancés par le temps. Le glas sonnait bruyamment.

Un petit être me tira la main à la dérobée. Il ne devait pas avoir plus de cinq ans, maladivement pâle, malgré sa peau hâlée par le soleil tropical, famélique et maigre, sous des étoffes trop amples recouvrant mal son petit corps osseux. On distinguait presque son cœur battre sous ses côtes saillantes. Il leva péniblement deux doigts à hauteur de son visage et, les posant sur ses lèvres tremblantes, me fit signe qu’il mourait de faim. Je partageai avec lui le reste des vivres dont je disposais. Un maigre répit, insuffisant. De toute évidence, sa courte existence toucherait bientôt à sa fin.

Le General Hospital de Kottayam croulait sous les malades. Tous les lits, toutes les chambres, toutes les pièces, jusqu’au plus misérable placard à balais, étaient jonchés de corps vivotant. Les infirmiers et les médecins encore en état de lutter contre le fléau remuaient ciel et terre pour s’efforcer de retarder l’ultime exhalation des mourants. À même le sol d’un hôpital insalubre, diarrhée et choléra expulsaient ces âmes, au gré des croyances, au fond des enfers, ou vers une énième renaissance.

Devant cette catastrophe, nous étions là, minuscules mortels vaincus, défaits et impuissants. Que fallait-il faire ? Nous avions besoin de matériel médical en abondance, d’une aide logistique conséquente pour un cas de crise majeure. Nous n’avions rien. Les réserves avaient été épuisées en une semaine et il était désormais impossible d’acheminer de nouvelles ressources. On attendait le salut que représentait le secours des Nations Unies. Mais dans l’absence de leur réaction, nous nous étions résignés à faire le peu dont nous étions capables : payer à prix d’or un peu de nourriture et quelques litres d’eau potable pour venir en aide aux malades de cet hôpital.

Grand, à la nature calme et assurée, Ross Bersier était mon premier employé et fidèle bras droit. Je l’appelais le bull-dog parce qu’il ne lâchait jamais prise. Aujourd’hui devait être une exception ; les traits tirés, des poches s’étaient creusées sous ses yeux ; il était sur le point de craquer.

Un chaos total régnait dans l’hôpital, alors complètement saturé et empli de malades. Pourtant, des dizaines de personnes inconscientes se pressaient sans cesse à ses portes. Elles avaient certainement entendu dire qu’on y distribuait de maigres rations de nourriture et de l’eau potable. C’était suffisant pour se jeter droit dans la gueule du loup. À l’intérieur, les infections ne cessaient de se propager parmi les patients entassés.

Je lui pris alors le visage entre mes mains. Ses traits s’étaient émaciés avec les restrictions des derniers jours. Il était éreinté.

Submergeant le vacarme infernal, la désolation stridente d’une mère voûtée sur son bébé qui venait de mourir se fit entendre depuis le fond de la salle bondée. Cela décida Ross.

Il était au bord de l’épuisement. Je savais que je le poussais à nouveau dans ses derniers retranchements.

Nous fîmes un dernier aller-retour afin de faire le plein de nourriture et d’eau potable au point d’approvisionnement le plus proche. Un achat exorbitant. Le dispensaire n’était plus en mesure de fournir les vivres nécessaires aux malades. Le médecin en chef du General Hospital nous avait approchés et demandé timidement notre aide. Nous avions accepté, évidemment, et nous avions tenté de mener cette tâche de notre mieux, puisant dans nos propres économies pour offrir à ces malheureux de quoi boire et de quoi manger. L’ardeur que nous mettions à effectuer ces navettes incessantes à bord de notre petit fourgon dissimulait mal notre attente désespérée de l’aide d’autres ONG et de la communauté internationale.

Mais que s’était-il passé pour qu’une telle catastrophe se produise ? Sur le chemin de notre dernier voyage, dans la camionnette chahutant au gré des nids de poule de la route boueuse, je nous revoyais arriver en Inde, un mois auparavant.

À la tête d’une petite organisation d’aide humanitaire, j’avais l’illusoire ambition de freiner le flux de milliards de tonnes de déchets déversés chaque année dans les océans. Ces eaux reliant tous les hommes s’emplissaient dangereusement des déjections de la planète entière. La consommation mondiale frénétique et incontrôlée, pourtant stoppée quelque temps, avait repris de plus belle après la grande pandémie. Avec mon équipe, nous avions pris la décision de lancer une action de prévention dans l’un des pays les plus indifférents face à la destruction de notre espace vital : l’Inde. Peuplé de plus d’un milliard d’habitants, le sous-continent était devenu maître dans l’art de la pollution. Si tant est qu’il pût y avoir une rédemption climatique possible, ce pays semblait bien obstiné, telle une autruche, à enfouir sa large tête dans la terre et à continuer de souiller celle-ci de ses forces titanesques. Nous avions donc fait route pour le pays des Maharadjas, avec une petite équipe convaincue et dévouée à freiner ces exactions. Il avait été décidé de commencer dans le Sud, par l’État du Kerala, qui prospère et politiquement stable, seul État au monde à avoir élu démocratiquement un régime communiste dans les années 50, semblait un endroit propice pour rétablir un certain équilibre.

Nous inspections alors les environs de Kottayam, une des villes Keralaises principales, afin de mettre en place notre plan d’aide au développement. Mais en faisant le tour du district pour repérer les infrastructures de tri locales, nous fûmes totalement abasourdis : il n’y avait strictement rien qui fonctionnait ; on ne trouvait pas même la moindre poubelle dans les rues. Les déchets s’amoncelaient simplement au sol en attendant d’être brûlés à même la chaussée, dans la plus grande indifférence de la population. Révoltés et outrés, nous voulions faire changer les mentalités. Nous avions commencé une ébauche des projets possibles : créer un service de voirie, sensibiliser la population en passant par l’éducation ou par une large campagne publicitaire. Nous pensions que si l’État nous soutenait, nous avions une chance de faire changer les choses.

Alors que nous nous lancions dans ces opérations, l’espoir nous abandonna subitement : la saison des pluies la plus dévastatrice du siècle s’attaqua à la région.

De la chaleur moite saturée d’humidité, le climat céda la place aux eaux torrentielles. Le millésime 2028 de la mousson fut un maelström dévastateur. Les eaux, montant à plusieurs mètres de haut par endroits, emportèrent avec elles maisons, voitures et systèmes de communication. Les animaux tentèrent de fuir, la plupart se noyèrent. Le sol disparut sous des flux continus d’eau boueuse. Des déchets par milliers coulaient dans cet énorme torrent qui remplaçait ce qui avait été quelques jours auparavant les rues principales de la ville. On ne parvint plus à trouver de la nourriture en suffisance et la plupart des récoltes pourrirent sur les tiges. Des denrées avariées commencèrent à circuler. Et pour couronner le tout, par endroit, on ne put quasiment plus se déplacer, tant le niveau de l’eau s’était élevé et emportait tout ce qui entrait au contact de son écoulement torrentiel. Établir une liaison avec les régions non touchées par les pluies et les crues devint extrêmement difficile et dans l’impossibilité de communiquer avec le reste du monde, nous devions composer avec ce que nous trouvions. Le néant s’ouvrait à nous.

Avec ces complications, les prix explosèrent. Pour une bouteille d’eau, il fallut désormais compter trois cents roupies, soit dix fois le prix d’origine. Et malgré ce coût exorbitant, c’était la seule boisson que nous consommions. Avec la hausse du prix de l’eau potable, l’or se parait de bleu et les bouteilles de contrefaçon, remplies avec un liquide insalubre, commencèrent à inonder le marché. La plupart des Keralais, bien moins fortunés, en achetèrent quand certains sans-abri s’abreuvaient parfois directement à même le sol. Au plus fort de la crise, un litre d’eau représenta, pour la majorité, le salaire d’une à deux journées de travail. La population pauvre s’intoxiqua progressivement. Pourtant, possédant un système immunitaire plus robuste que nous autres Européens, beaucoup de Keralais démunis ne supportèrent pas d’ingurgiter une eau souillée par les fosses septiques alentour. Une épidémie d’on ne sait quoi se propagea rapidement.

Sans moyen de communiquer, on ne put déterminer l’origine de la maladie et les maigres réserves de médicaments de la région ne parvinrent pas à contenir les ravages de cette eau meurtrière qui ruisselait sur les grandes palmes vertes au-dessus de nos têtes.

Alors rentrés à l’hôtel après un énième aller-retour, après deux jours sans dormir, nous nous lavâmes à l’eau claire. Une sensation étrange me parcourut. De l’eau propre filtrait encore à travers le pommeau de douche de notre hôtel pour riches privilégiés alors que la contrée entière sombrait dans un chaos total. Nous nous nettoyions avec cette même eau qui était en train de tuer des milliers de personnes. L’hôtel avait même réussi à préserver son chauffe-eau et nous garantissait toujours une tiédeur agréable. Jusque dans les pires circonstances, on parvenait encore à discerner le gouffre absurde entre deux mondes.

Dans la salle de bain, je me contemplai dans le miroir. Grande, je devais me baisser pour bien me voir à travers la petite glace. Mes traits s’étaient émaciés et de larges cernes se creusaient sous mes yeux verts. Mes cheveux noirs semblaient avoir perdu de leur éclat et ce qui autrefois était de belles boucles onduleuses ne formait plus qu’un champ de bataille désordonné. De toute évidence, la fatigue laissait ses marques.

Lors de nos rares moments de calme et de repos, Ross et moi avions pris l’habitude d’utiliser le balcon de ma chambre pour boire une bière. Éreintés, nous nous y assîmes ce soir-là. La vue sur l’allée principale était hallucinante. Une espèce de ballet aquatique se déroulait en contrebas. Les voitures dansaient dans une eau brunâtre, se bousculant avec des grincements de métal aigus. Une vache morte virevoltait au milieu de la rue en décrivant de grands cercles distingués alors qu’un palmier tournait en de multiples pirouettes au bord de la place, porté par le courant furieux. Tout semblait baigner dans des eaux surnaturelles : un tableau digne de Dali.

Devant ce funèbre spectacle, je lançai froidement à Ross :

Ross me regarda avec de grands yeux dans lesquels je pus lire un espoir soudain.

Je le regardai âprement.

Il eut une moue dépitée.

Son regard se perdit dans les eaux en bas dans la rue.

Le connaissant, j’avais pensé qu’il allait s’opposer à notre départ. Mais un mois de lutte acharnée avait eu raison de sa détermination. La lueur d’espoir dans son regard s’intensifia. Sa voix tremblait :

J’acquiesçais gravement. Ross avait pris l’habitude de m’appeler affectivement « Jude ». Je ne m’en formalisais plus. Au fil des mois passés ensemble, notre relation de travail s’était transformée en une sorte d’amitié. Soulagée, j’inspirai un grand coup. C’était de la part de Ross que je redoutais le plus de réticences. Les autres seraient maintenant faciles à convaincre.

Les yeux étincelants, Ross s’exclama alors :

Je le regardai, intriguée. Il ne m’avait jamais parlé de jalousie de la part de sa femme.

Je souris davantage et je m’empressai de taquiner mon coéquipier :

Il détourna alors les yeux :

Je le fixai avec toute mon affection.

Il ne répondit rien. Je crois qu’il n’osait rien ajouter, de peur de se faire emporter par ce rêve soudain, de peur de voir s’envoler ce fragile espoir de revoir celle qu’il aimait. Il avait hâte de rentrer.

Je regardai au loin, le ciel, les nuages, les immeubles, ce flux ininterrompu de boue à nos pieds. Je fis la sourde oreille. Ma vie sentimentale était de l’ordre du privé. Je n’en parlais jamais, à personne.

Cela faisait plus de trois semaines que je n’avais pas reçu de nouvelle de l’homme que j’aimais. Depuis que les lignes téléphoniques et les antennes radio avaient été emportées par la mousson, il avait été impossible de le contacter. Il me manquait. D’habitude nous nous appelions toutes les deux semaines, quand nous trouvions un moyen de nous joindre. De sa voix chaude, il m’expliquait ses extraordinaires sauvetages à bord de son navire et je m’en faisais tout un monde. Il me manquait. Quand je reviendrais en Suisse, il serait en mer. Avec un peu de chance, il reviendrait bientôt dans son port d’attache. Je pourrais l’y rejoindre, peut-être. Passer quelque temps dans ses bras. Ne plus penser à rien, rien qu’au moment présent. Rien qu’à nous. Sentir sa peau sous mes doigts, l’odeur de ses cheveux blonds fouettés de l’air marin, ses yeux bleus perçants dans lesquels me noyer encore et encore. Oh oui ! Qu’il me manquait ! Mon repère secret, l’homme de ma vie, Mathias.

Mais si à ce moment-là le destin m’avait dévoilé ses plans, malgré cet appel irrésistible, si j’avais pu savoir ce que me réservaient les jours à venir, j’aurais préféré rester sous les pluies infernales du Kerala.

Chapitre 2

Judith, je n’aurais jamais imaginé quequelqu’un puisse posséder une force comme la tienne.

Nous rentrions bien plus tôt que prévu : nous n’étions restés qu’un mois et demi, à la place des trois prévus. Nous avions lamentablement échoué. Aucun projet n’avait pu être mis sur pied. Nous avions tous un goût amer en bouche, déçus de l’échec de notre mission.

Financée et fondée par mes soins, cette organisation était ma création et cet abandon était un revers que je n’avais pas du tout envisagé et beaucoup de mal à accepter. Nous allions regagner la Suisse, notre pays d’origine avec un espoir : revenir et réussir. J’avais pour idée d’utiliser les clichés obtenus durant toute la phase d’observation et la catastrophe : des déchets jonchant jusqu’aux fenêtres des maisons, la population souffrant du manque d’hygiène, des animaux affamés rongeant des morceaux de plastique. Je voulais montrer ce chaos omniprésent. Une bonne récolte de fonds nous permettrait de réattaquer de plus belle, mieux préparés.

Malgré cette perspective prometteuse, le retour allait se passer d’une façon que nous étions loin d’imaginer. Les conditions de retour s’annonçaient loin d’être favorables et en mettant le cap sur notre terre natale, les ennuis débutèrent. Notre vol, le ZE8731 à destination de Dubaï devait décoller de Cochin, ville centrale du Kerala, le 3 juin 2028 à 22 h précises. Nous devions faire escale dans la capitale du luxe des Émirats arabes unis avant de poursuivre en direction de Genève, où nous attendrait Marius Keller, notre chargé d’affaires en Suisse. Enfin, du moins, était-ce le plan…

Nora et Peter, nos deux jeunes stagiaires, étaient anxieux. Aucun des deux n’aimait voler et les conditions météorologiques prévoyaient un déluge. Nous nous retrouvions, Ross et moi, la boule au ventre, à devoir les réconforter dans un pays en état de panique générale. Les routes inondées laissaient supposer le pire. Nous n’avions aucune garantie d’arriver sains et saufs à l’aéroport. Pourtant, nous n’avions qu’une idée en tête : rentrer. Le prix des billets avait doublé à cause des difficultés rencontrées à maintenir une liaison avec le reste du monde et il n’était pas sûr que les avions pourraient décoller. Néanmoins, nous tentions le tout pour le tout : nous prîmes quatre billets pour sortir de cet isolement total.

Dans la voiture, tout tremblait. Des petits cris de peur retentissaient dans l’air assourdi par le vacarme du déluge. Nous ne voyions rien à deux mètres devant nous, car la pluie s’abattait avec fracas sur le pare-brise du taxi. Et, pour couronner le tout, Nora sur la banquette arrière faisait une crise de panique.

Elle frémissait, poussait çà et là de petits cris. Ross la contenait tant bien que mal, l’entourant de ses larges bras tel le père qu’il rêvait d’être et lui murmurait des mots apaisants. Prise par la panique, elle lança soudainement : « je veux rentrer. Je veux rentrer chez moi. J’en ai assez. Ramenez-moi à Genève ». Dans cette petite voiture, une atmosphère pesante s’était installée et ne semblait plus nous quitter. La peur nous gagnait un par un. Nous en venions à regretter ce départ impromptu. Pourtant, en sortant de l’hôtel, le temps semblait relativement stable et prometteur…

Avant de partir, comme chaque jour depuis le début de la mousson, de gros nuages noirs menaçaient. Mais ce matin-là, il ne pleuvait plus. Nous avions alors eu l’espoir de pouvoir transiter vers l’aéroport et nous nous étions mis à la recherche d’un moyen de transport. Le premier taxi avait refusé de nous y conduire, « temps pas sûr, trop loin, meilleur une autre fois » avait baragouiné le chauffeur dans un anglais approximatif. Le deuxième taxi nous avait tenu le même discours. Idem pour le troisième, pour le quatrième et pour les autres. Continuant notre pénible recherche, nous arrêtâmes de compter le nombre de refus. Tous semblaient dire que c’était impossible. Pourtant, nous étions décidés à nous rendre à cet aéroport, à prendre ce vol et nous avions encore du temps devant nous.

Pour rejoindre l’aéroport de Cochin depuis Kottayam, il faut parcourir 87 kilomètres et compter trois bonnes heures de trajet. Les routes indiennes ne pardonnent rien, loin du standard confortable des autoroutes européennes : un bouchon interminable peut survenir rapidement et on y dépasse rarement les 50 kilomètres par heure. J’avais décidé de prévoir le double de temps nécessaire. J’avais calculé :

« Vol à 22 h 30. Fermeture des portes à 22 h. Check-in deux heures et demie avant le décollage : soit 20 h. Trois heures pour faire le voyage. Doublé pour prendre de la marge : 14 h. Une demi-heure pour trouver un moyen de transport : 13 h 30 départ. »

À force de parcourir la rue principale de la ville et de demander à toutes les voitures que l’on croisait si l’on pouvait nous emmener à Cochin, nous parvînmes finalement à trouver un homme qui accepta. Son véhicule tenait plus de l’épave que de la voiture. Mais nous n’avions pas le choix. Il était alors 14 h 22 ; nous avions presque une heure de retard. Le chauffeur nous demanda de payer d’avance un tarif que je jugeai quatre fois supérieur au prix habituel. Nous avions prévu une hausse du prix, mais à ce point, c’en était risible. Nous aurions dû refuser, pourtant aucune autre solution ne s’offrait à nous et nous n’avions pas le temps de marchander. Gérant les finances de notre petite organisation, je payai le chauffeur avec empressement. Sitôt les billets reçus, le vrombissement du moteur sembla sonner l’heure de gloire.

Nous roulions maintenant depuis deux heures à une allure qui aurait pu rivaliser avec la vitesse d’une grand-mère tortue centenaire unijambiste. Nous ne parvenions même plus à distinguer la route. Tout n’était qu’un torrent grisâtre et semblait couler dans tous les sens en même temps. Le meilleur physicien spécialiste en mécanique des fluides n’aurait pu percer à jour le mystère de ces écoulements infinis et désordonnés. L’eau suivait des courants mystérieux qui semblaient s’étendre jusqu’aux plus profondes ruelles et par-delà les champs. Sur la route, des centaines d’objets s’amoncelaient. Nous étions comme perdus au milieu d’un safari apocalyptique, croisant des objets des plus étranges emportés par les flots : tantôt une machine à laver, tantôt un vélo, tantôt un animal, une vache, un cheval ou encore une chèvre, qui, paniqués, tentait de trouver un refuge. Personne ne maîtrisait plus les amas de détritus dont l’eau regorgeait.

Subitement, le cadavre d’une bête noyée heurta la carrosserie du vieux véhicule qui nous faisait office d’abri contre ces éléments déchaînés. Nora poussa un cri strident. Le chauffeur, surpris, fit un écart désespéré pour éviter un second obstacle.

Tout à coup, il y eut un choc… suivi de plusieurs cris.

Je me cramponnai de toutes mes forces à mon siège et au bras de Ross. Il hurla à son tour, les muscles raidis de douleur, les avant-bras entaillés par mes ongles.

La voiture s’arrêta net. Les ceintures de sécurité nous cinglèrent le torse en nous étranglant à moitié. Ma tête vint heurter celle de Nora alors que je priais pour nos vies. Le chauffeur pesta en malayalam, sa langue natale, en tapant avec véhémence sur le volant. Il sortit subitement de sa voiture, claqua la porte et tenta, sous les trombes d’eau, de contempler l’étendue des dégâts. Il eut une expression d’épouvante indescriptible, la bouche tombante. Cela ne présageait rien de bon…

Je sortis à mon tour. L’eau montait haut et recouvrait presque totalement les roues. En posant le pied au sol, je fus instantanément trempée jusqu’à mi-cuisse. Le courant m’empêchait de tenir fermement sur le sol que je ne parvenais pas à distinguer. En avançant péniblement dans le liquide nauséabond, je me rapprochai du capot. La voiture était venue s’empaler sur un morceau de béton invisible, immergé. Hors du véhicule, tapant contre la vitre, le conducteur ordonna aux autres de sortir. Des borborygmes qui s’échappèrent de sa bouche, nous comprîmes qu’il n’allait pas pouvoir continuer, et qu’il espérait un confortable dédommagement pour son épave. Je jetai un regard à Ross. Les heures nous étaient comptées et nous n’avions même pas fait la moitié du trajet. Mon employé me fit signe d’être clémente.

Contrariée, je demandai au chauffeur combien valait sa voiture.

Sans autre négociation, je lui fis un chèque en traçant les quatre zéros. Nous n’avions ni le temps de jouer les négociants ni l’argent pour se prétendre philanthrope, mais les finances de l’association pouvaient nous permettre de le dédommager pour ses efforts et ses pertes. Il me lança alors un regard étrange, difficile à oublier, empreint de crainte, d’admiration, d’incompréhension et d’une sorte de joie, malgré tout. Sans doute s’attendait-il à ce que nous essayions de faire baisser le prix. Dans un élan de folie, il se mit à crier, à sauter et à nous remercier en s’inclinant simultanément. Et soudainement, alors que nous nous apprêtions à lui demander comment rejoindre notre destination, il se mit à marcher dans une direction au hasard et, brusquement, prit ses jambes à son cou, laissant son véhicule à l’endroit même de l’accident, sans daigner en emporter quoi que ce soit.

Il nous laissa là, dépités et transis jusqu’aux os par la froideur de l’eau. Nous étions perdus et seuls. Le néant nous ouvrait, à nouveau, ses larges bras.

Nous restâmes de longues secondes immobiles, frappés par l’absurdité de la situation. Peter et Nora me regardaient avec de grands yeux effarés. Je ne savais que dire, que faire. Ce fut Ross qui reprit le premier ses esprits. Il s’exclama, nous fixant l’un après l’autre :

Il n’y avait pas âme qui vive dans la petite bourgade keralaise. Nous ne percevions personne aux alentours.

Puis se tournant vers le jeune stagiaire :

Nora tremblait, submergée par la peur, pourtant le jeune homme, tout autant perdu, semblait conserver quelque peu son aplomb. Ross qui paraissait soudainement inarrêtable le prit par les épaules et répéta plus fort :

Ross me regarda fixement. Je n’avais plus le choix ; il avait pris les rênes. Il poursuivit :

Il improvisait, mais c’était comme s’il savait exactement ce qu’il faisait. Il m’impressionnait. Il arrivait à rester stoïque en plein cœur de la tempête.

Peter s’affaira autour de la voiture, rempli d’une conviction nouvelle :

La tâche pesait sur ses épaules, et bien qu’elle fût minime, l’impression d’être important suffit à lui donner le courage nécessaire.

Nous partîmes ensemble, Ross et moi, dans une direction qui me parut être le nord-est.

Pourtant, nous ne voyions personne. Les allées étaient désertes, la population se protégeant du déluge. Je suivis Ross avec peine pendant dix longues minutes dans une eau sale qui nous montait parfois jusqu’aux hanches. Une faible lueur traversait les épais nuages et illuminait le torrent dans lequel nous marchions, en y faisant apparaître des teintes boueuses, verdâtres et grises.

Alors que nous avancions à pas de fourmis, dans cette eau qui se révélait de plus en plus souillée, nous entendîmes un bruit de moteur au loin. Il venait d’une des rues parallèles. On roulait vite. Ross se mit à courir à toute allure malgré le courant, pour tenter d’intercepter l’inespéré véhicule.

Je n’ai jamais été très sportive. Très jeune, mes parents me forcèrent à pratiquer le tennis et du golf. Néanmoins, je n’y pris jamais vraiment goût. Au contraire, je préférais mettre les pieds au mur pour les faire enrager. Au collège, à la course à pied, je terminais toujours dernière. Mon professeur de sport, M. Pache, s’amusait à me surnommer ironiquement l’éclair, car, disait-il, j’étais plus rapide pour filer au vestiaire que pour courir 30 mètres. Alors, galoper dans une pataugeoire géante aux mouvements incompréhensibles, il aurait fallu m’y voir.

Ross était hors de vue, mais je tentai tant bien que mal de le suivre. Alors que je tournais à l’angle d’une maison, un cri retentit. Je m’engageai dans la rue parallèle et aperçus alors mon coéquipier qui gesticulait dans une course folle à la poursuite de la voiture. Essayant d’avancer le plus vite possible, je luttai contre le courant à en perdre haleine. Là-bas, la voiture s’arrêta. Il s’agissait d’une énorme Jeep qui paraissait tout à fait adaptée à la situation, bien haute avec de grandes roues et de bons amortisseurs. Elle semblait pouvoir se faufiler facilement dans les décombres et les flux torrentiels. Quand j’arrivai à sa hauteur, Ross discutait déjà avec le conducteur qui avait baissé sa vitre. La chance nous souriait enfin. Nous allions pouvoir attraper cet avion. En accourant, je criai à Ross :

Le véhicule paraissait rempli.

Chapitre 3

Judith, envole-toi ! Mais, si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Quel qu’en soit le moyen, si tu connais ta destination, avec de la conviction, tu y arriveras.

Je composai le numéro. Le téléphone sonna. Quelqu’un décrocha.

Un silence.

Le ton de ma voix était monté plus haut que je ne l’aurais souhaité et résonna dans tout le hall. J’étais à bout de nerfs.

Franck Tourtan était un vieux loup de mer normand. Capitaine du Géricault, il était l’homme au sang-froid le plus phénoménal que je n’aie jamais rencontré, qualité qui lui était plus que nécessaire.

Le Géricault était un bateau spécialisé dans le sauvetage en haute mer. Il avait commencé son service au début de l’année précédente afin de sillonner la Méditerranée. Il venait compléter la flotte de navires humanitaires qui aidait à réduire quelque peu le nombre de naufragés victimes des flots. Franck avait eu, à sa grande joie, l’insigne honneur de nommer le navire. Il n’avait pas hésité. Fort d’une culture artistique, il avait toujours su comment baptiser les bâtiments qu’il avait eu l’occasion de diriger, et celui-ci porterait un nom de légende. Il arborerait fièrement le nom du peintre du célèbre Radeau de la Méduse : Théodore Géricault. Le nom complet de l’artiste aurait fait trop long. Le Géricault, au contraire, lui seyait à merveille.

Long de 98 mètres, soit 29 de plus que son prédécesseur l’Ocean Viking, lui-même remplaçant du célèbre Aquarius, offrant au maximum un espace pour 600 personnes, le navire regroupait en son bord une petite équipe dévouée corps et âme à la cause humanitaire. On y retrouvait deux médecins, deux infirmiers, treize membres d’équipage ainsi que Freddie, le cuisinier. Une petite équipe qui tentait de défier le destin.

Franck était un homme de caractère, sûr de lui, téméraire et responsable à la fois, un homme de cœur et surtout un dirigeant naturel à la poigne de fer. Personne n’osait s’interposer face à lui. Il savait comment prendre ses hommes, comment leur parler, comment guider une équipe qui devait chaque jour redoubler d’ardeur pour sauver exilés et naufragés de la mort que leur promettait la mer. Et, à dire vrai, il faisait des merveilles.

C’est de sa voix grave et posée qu’il reprit :

Pourtant, en fureur, je ne pouvais pas penser à me calmer… impossible.

Cela faisait quatre mois que je ne l’avais pas vu, des semaines que je n’avais plus de nouvelles, des heures interminables à penser à lui avec cet espoir de le revoir qui grondait en moi, toujours plus fort. À ce moment-là, j’aurais pu tout donner pour le serrer dans mes bras, être là, auprès de lui. À ce moment-là, après des mois sans Mathias, je commençais à m’apercevoir que quelque chose avait dû se produire… La panique me gagnait.

J’étais résolue. J’ajoutai :

Je secouai fermement la tête, les dents serrées.

Il avait touché un point sensible, mais pas celui qu’il espérait. Je m’énervai soudainement. Comment osait-il me faire ce genre de remarque machiste ?

Je sentais la rage monter en moi. Je le trouvais stupide de vouloir se sacrifier pour moi. Je pouvais et voulais faire face à cette situation seule. C’était à moi que revenaient les prises de décisions pour notre organisation. Il n’avait pas son mot à dire.

J’avais crié à pleins poumons. L’eau me ruisselait sur le visage. Ross me fixa, médusé. Sans un mot, il monta dans la Jeep. Il baissa la vitre et alors que le moteur redémarrait, il me dit :

J’émis un bref hochement de tête. Ses paroles m’avaient touchée. Bien que nous partagions un lien fort depuis plus d’une année, nous ne nous étions jamais ouvertement qualifiés d’amis.

Il soutint mon regard pendant plusieurs secondes, avant de dire d’une voix sourde et résignée :

Sans un mot de plus, la Jeep s’en alla et je restai seule au milieu de rien, de l’eau jusqu’aux genoux.

Mon équipe parviendrait à rentrer, mais sans moi. Embourbée dans ce chaos, j’allais rater mon avion, retarder mon retour et reporter encore cet instant où les bras de Mathias m’accueilleraient. Une fois l’adrénaline provoquée par l’empressement évanouie, je commençais à percevoir la précarité de ma situation. Seule au milieu d’une rue déserte d’un village inconnu, pataugeant dans une eau brunâtre, sans moyen de téléphoner, l’aéroport me paraissait plus que jamais hors de portée.

Alors que mon équipe emportait avec elle la plupart de nos affaires en faisant route à toute vitesse vers Cochin, seul me restait un petit sac contenant le strict nécessaire : une culotte de rechange, un soutien-gorge, mon passeport, mon porte-monnaie, un téléphone éteint et quelques habits secs.

Au bord de la route, les clapotis du courant résonnaient. Les rues étaient désertes. Dans le chaos créé par la mousson, plus aucun animal n’était visible à l’horizon, dans ces rues qui devaient d’habitude fourmiller du passage des vaches, des chèvres ou des poules en liberté. Seul un oiseau chantait à tue-tête sur la branche d’un arbre. Il semblait heureux de vivre, alors que la pluie cessait pour un moment, et il le proclamait au monde de sa voix aiguë. Je le regardai, intriguée et, en m’asseyant sur un petit mur de brique surélevé, je tentai de laisser son chant me bercer. Je sentis alors que mon corps était engourdi de fatigue, éprouvé par notre longue course dans les violents courants.

Soudain, un faible rayon de soleil perça un nuage. Je sentis mon cœur se réchauffer tout à coup, alors que l’angoisse et le stress cédaient un peu de terrain. « Tu es ici maintenant. Rien ne presse. Profite du moment, de cette éclaircie, comme cet oiseau », me dis-je.

Je fermai les yeux. Le soleil léchait ma peau. Je souris, accueillant cet astre de feu qui revigorait mon corps engourdi par l’eau. Je restai assise à califourchon sur ce petit mur. Je ne saurais dire combien de temps je me balançai les yeux fermés, le visage baigné de la chaleur soudaine du soleil, peut-être cinq minutes, peut-être une demi-heure. J’avais perdu la notion du temps depuis l’accident, depuis notre course effrénée, depuis le départ de Ross, de Nora et de Peter. Il me semblait redécouvrir une partie de mon être ici, assis en hauteur, sur une barrière au bord de la route. J’avais laissé ma part de sérénité en Suisse et depuis plusieurs mois, la tête dans le guidon, j’avais été trop submergée par le travail pour m’accorder la moindre attention.

Le soleil.

Le calme.

Le chant de l’oiseau.

Je n’entendis pas le bruit.

Je sursautai. La voix me sortit de ma torpeur. En me retournant, je découvris un homme à la fenêtre d’un 4x4.

Abasourdie, je m’exécutai. Je m’assis à ses côtés, mon petit sac entre les jambes. L’homme démarra en trombe et accéléra jusqu’à atteindre à une vitesse folle. « Judith » lui fis-je, en me cramponnant au siège. Il se présenta rapidement. Il s’appelait Abraham. Père de famille, d’un village voisin, chauffeur, ancien guide touristique. Il devait à tout prix se rendre à Cochin. C’est tout ce que je sus de lui. Il fut trop occupé à éviter les centaines d’obstacles encombrant la route pour me parler. Je le regardai conduire avec frénésie, sidérée. Il avait une moustache en brosse à la façon indienne, les cheveux noirs, légèrement dégarnis et portait une chemise blanche. Cette façon de fixer la route, les yeux plissés, les dents serrées dans une intense concentration qui l’accaparait tout entier, cet homme engagé de tout son être dans la conduite de son engin endiablé furent les seules images que je devais garder de lui.

Il était 21 h 36. Le vol décollait dans moins de trente minutes. Nous étions presque à Cochin. La voiture roulait à toute berzingue. Trente petites minutes, c’était faisable. Il fallait y croire. Je demandai au chauffeur d’accélérer encore. Il fonça, pied au plancher. La route ici était propre et presque déserte. Je me sentais voler. La vitesse donnait une folle impression de liberté. Nous roulions, ou volions plutôt à presque cent kilomètres-heure, ce qui était inouï au vu du paysage sens dessus dessous. Mon pilote menait son bolide avec une maîtrise millimétrique. Il frôlait des obstacles à quelques cheveux près, sans même ralentir, là où tout le monde aurait pilé sur les freins et serait passé avec une extrême précaution. Rien ne semblait l’effrayer. Tendue de tout mon corps, la main crispée sur la poignée intérieure de la voiture, j’étais abasourdie par l’adresse inébranlable d’Abraham. Je me souviens d’ailleurs m’être demandé si je ne rêvais pas. Son apparition tant inespérée, cette course folle parmi les eaux sur une route défoncée, la vitesse à couper le souffle, ses talents de conducteur inouïs, tout ça dépassait l’entendement.

21 h 40. Nous arrivions à l’aéroport. Le stress m’avait regagné. Adieu le calme, la sérénité. Je n’y pensais plus. Je pouvais prendre ce vol. Il était encore temps de les rejoindre. Je n’avais pas de bagage en soute. C’était donc beaucoup de temps gagné par rapport à mes collègues. Je n’avais qu’une chose en tête : attraper cet avion. Les portes se fermaient à 22 heures.

21 h 42, dans un état de furie, Abraham arrivait plein tube sur le parking de l’aéroport de Cochin. Je lui tendis deux billets de 1000 roupies. C’était tout ce qui me restait. Il hésita un instant puis me dit de son fort accent indien :

Je ne compris qu’à moitié. Je le remerciai du fond du cœur et laissai discrètement les deux billets sur le siège passager, avant de filer à toutes jambes en direction de l’entrée de l’aéroport.

Je pouvais encore monter dans cet avion !

21 h 43. 17 minutes ! Où étaient les départs ? Étage inférieur. Je courus prendre un ascenseur. Ascenseur bloqué. Je lançai un regard circulaire, le souffle court. Des escaliers se trouvaient de l’autre côté du hall. Je les dévalai en bousculant les gens sur mon passage.

Je dépassai une série de touristes à la mine en piteux état. Je vis le contrôle de sécurité.

Le vigile me hurla de me calmer. Je lui criai que mon vol allait décoller. Je voulus passer, mais il me demanda mon billet. Je fouillai frénétiquement dans mon petit sac en faisant voler mes affaires. Enfin, je l’attrapai : mon téléphone. Il avait survécu aux inondations. Je l’allumai. Quelle lenteur ! Je me maudis de ne jamais vouloir changer d’appareil pour un plus récent. Allumé, code PIN, mot de passe, déverrouillé, photo du billet, enfin ! Victorieuse, je montrai le billet électronique. Le garde le scanna et acquiesça. Je passai le détecteur de métaux.

Il sonna.

On me fouilla. J’entendais les aiguilles d’une horloge hurler dans ma tête.

J’avais laissé mon couteau dans la poche droite de mon pantalon. Confisqué. Je repassai le détecteur.

Il sonna.

C’était ma ceinture cette fois. Boucle en métal. Je l’enlevai précipitamment, repassai encore une fois à travers le détecteur.

L’appréhension montait en moi. Je bouillonnais. Mes dents se crispèrent alors que j’avançai à travers la porte de détection… cette fois, elle ne sonna pas. Enfin !

Je refis mes affaires dans l’empressement le plus complet, fourrant le tout pêle-mêle dans mon sac, sans prendre le temps de vérifier derrière moi et me pris mes jambes à mon cou. Dans les longs couloirs, j’accélérai. Je courus de plus en plus vite, à en perdre haleine et trempée jusqu’aux os, complètement débraillée, le pantalon tombant, ma chemise volant en tous sens. Je tenais fermement mon jeans détaché d’une main, la ceinture et le sac dans l’autre tout en m’élançant dans de grandes enjambées. On devait me prendre pour une folle. C’était le dernier de mes soucis.

Un panneau m’indiqua la porte d’embarquement : E6. Ma veine. J’étais en secteur A.

J’accélérai encore.

Il était 21 h 55 ! Il me restait cinq minutes !

Je donnai le tout pour le tout et piquai un sprint désespéré. Pache, le prof de gym aurait été fier de moi.

Le sprint me parut interminable. Mes jambes cédaient.

L’adrénaline monta encore d’un cran.

À la vue de mon accoutrement et de mes cheveux ruisselants, les gens s’écartaient pour me laisser passer, apeurés.

Secteur B. Allez, encore un effort !

Secteur C. J’y étais presque.

Le couloir était long. Trop long.

Secteur D. Je rassemblais toutes mes forces pour tenter de continuer de courir malgré mon cœur qui était sur le point de lâcher et mes jambes brûlantes qui flageolaient.

Je donnai tout. J’allai chercher jusqu’au plus profond de ma faible capacité physique pour y arriver, pour prendre ce foutu avion, pour rentrer chez moi, pour revoir Mathias.

Secteur E. L’avion était en E6, j’y étais presque !

Je haletais comme une folle, le gorge en feu.

Porte 8.

Je pouvais le faire !

Porte 7.

Porte 5 et 6 sur la gauche. Hors de vue.

Mes jambes me lâchèrent et je tombai au sol avec fracas. La porte se trouvait juste à l’angle du couloir. Alors que je tentais de me relever, une voix cria dans les haut-parleurs :

« Last call for the flight ZE8731, destination Dubaï ».

Chapitre 4

Judith, si un jour tu te perds,n’oublie pas que ton vrai guide bat en toi.

« Last call for the flight ZE8731, destination Dubaï ».

Je me remis sur pied avec peine et continuai en boitant. La porte 6 était en vue. L’avion était encore là !

Le personnel de contrôle des titres de transport se trouvait toujours devant la porte d’embarquement et s’apprêtait à la fermer.

À ces mots, les deux hommes en uniforme se retournèrent, stupéfaits en voyant mon état.

Mes yeux durent s’ouvrir en grand. Les mots carte d’embarquement retentirent comme le son d’une énorme cloche dans ma tête. L’euphorie d’avoir atteint la porte à temps me quitta tout à coup. Je sentis une forme de panique me submerger. Je fouillais dans mes poches. Rien ! Dans mon sac. Rien !

L’homme me regarda, perplexe.

J’enfouis la tête dans mon sac. Ça devait bien être quelque part.

J’étais sans voix. Comment avais-je pu ? Non, je ne pouvais pas être bête à ce point !

Je secouai la tête, dépitée.

Je voyais l’avion par la fenêtre. Nora, Ross et Peter étaient à l’intérieur. Pour sûr.

Quelle connerie ! Se retrouver ici, si proche du but. J’étais littéralement à côté d’eux et pourtant, ils étaient totalement inaccessibles.

Je vis la passerelle de connexion pour les passagers se détacher, l’avion reculer et se diriger vers la piste de décollage. L’engin partait et je restais impuissante à le regarder s’envoler. Dans la précipitation, j’avais oublié mon téléphone au contrôle de sécurité, la carte d’embarquement y était enregistrée.

Je devais me calmer, arrêter de crier, retrouver mes esprits. Les événements des derniers jours s’enchaînaient à une vitesse folle, en une succession inarrêtable. Je perdais tout contrôle. Je n’avais rien vu venir et tout semblait à chaque fois se compliquer un peu plus.

Je sentis mon ventre se nouer. Pourquoi Franck ne voulait-il pas m’expliquer simplement ce qu’il était advenu de Mathias ? Qu’était devenu l’homme que j’aimais ?

Avais-je le choix ?

Disponible ? Où aurais-je pu aller ? J’étais bloquée à Dubaï depuis bientôt trois heures, et j’allais sûrement y rester encore un bon moment.

En posant le téléphone, j’étais hors de moi, anxieuse, à fleur de peau et incapable de retrouver mes esprits. J’avais envie de taper dans quelque chose. Mon cœur battait à tout rompre. Je crevais de soif. J’allai donc m’acheter un soda à l’un des cafés de l’aéroport. Je criai ma commande à la serveuse qui d’un air professionnel et détaché me servit ce que je lui aboyais.

Je devais me calmer. Je n’étais pas comme ça d’habitude. Retrouver mon calme. Retrouver mon calme. Cette phrase me tournait dans la tête. Mais rien n’y faisait. J’avais envie de boxer, de taper quelque chose, quelqu’un, de me défouler, d’évacuer cette rage hors de moi. Je me sentais comme un fauve en cage.

Je me postai en face d’une des larges fenêtres du terminal. La vue donnait sur la piste. On y voyait des avions décoller et atterrir à un rythme frénétique. J’avais l’impression d’être une guêpe piégée dans un essaim d’abeilles, étrangère au milieu de mes semblables. L’aéroport de Dubaï, cet imposant épicentre du plus odieux des capitalismes, me donnait la nausée. Tout ici n’était que luxe, marketing, packaging : vente d’une vie surfaite pour les travailleurs de la classe moyenne à la solde d’un patronat manipulateur et surpuissant. Tout ceci me dégoûtait.

Alors plus jeune, j’avais pris la décision de m’émanciper totalement, de fuir cette vie de consommation. Mes parents avaient été riches, très riches même. J’étais née dans des draps de soie, dans le luxe. Ma famille s’attendait à ce que je suive la voie qui m’était déjà toute tracée, qu’on m’imposait, faire de moi l’effigie d’une classe privilégiée. On m’avait imposé une vie d’argent, d’éclat et de paraître. Mais j’avais refusé cette vie-là. J’avais tout rejeté, en bloc, à ma façon, avec force et détermination. J’avais fait quelque chose que je ne voulais plus évoquer. Quelque chose qui m’avait mis ma famille entière à dos. Quelque chose qui m’avait changée à jamais…

Dans l’immense couloir, à ma droite se trouvait une série de femmes bien rangées qui portaient toutes un voile et les mêmes robes noires. Cela m’intrigua. Je m’approchai. Qu’avais-je devant les yeux ? S’agissait-il d’un harem ? Sur l’une de ces rangées de sièges typiques des aéroports internationaux, soixante femmes, au bas mot, étaient bien sagement assises, côte à côte. Celles des deux premières colonnes portaient des voiles violets alors que celles des deux autres se distinguaient par une couleur jaune-canari. Non pas un, mais deux harems se trouvaient devant moi.

J’avais envie de hurler. Je me retrouvai seule, bloquée dans une ville dont le simple nom suffisait à me faire enrager. Cette cité aberrante représentait l’opposé de tout ce pour quoi je me battais. Je cherchai un moyen d’apporter une aide aux peuples dans la précarité alors qu’ici au contraire, on en tirait profit. On se servait des plus démunis, on engageait des étrangers pauvres que l’on payait au lance-pierre pour édifier des gratte-ciels de béton infinis. Dès leur arrivée, on réquisitionnait leur passeport et on les entassait dans des campements insalubres. Leur liberté leur était rendue accompagnée d’un maigre salaire à la fin d’une année de labeur accomplie. Mais parfois, quand les constructions n’avançaient pas assez vite, on perdait les passeports… on les empêchait de retourner chez eux… de retrouver leur famille… De l’esclavage moderne !

Ici, on exploitait les injustices du monde et on approfondissait le gouffre entre les riches et les autres. Et tout ça pour quoi ? Pour davantage de capital ? Davantage de pouvoir ? Davantage d’éclat ? « Quelle honte ! ». Le cri s’échappa de mes lèvres. Je m’étais à nouveau exprimée à voix haute. Je pestai contre moi-même, incapable de retrouver une once de calme… rien n’aidait.