Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Entre Libros

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Spanisch

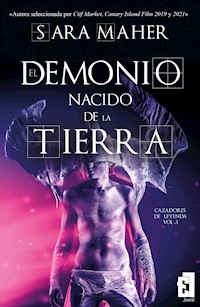

¿Y si el fin del mundo tuviera nombre… y fuera el tuyo? Mara solo quería olvidar sus problemas por una noche. Una fiesta universitaria, unas risas con su mejor amiga, y quizá algo de aire antes de volver al agobio de los exámenes y a cuidar de su hermano enfermo. Pero todo cambia cuando se cruza con un joven misterioso, magnético, imposible de ignorar. Lo sigue por instinto. Lo pierde por segundos. Y lo que descubre después le rompe todas las certezas: una mancha plateada ha aparecido en su brazo, justo donde él la tocó… y parece tener vida propia. Desde ese momento, la realidad se fractura. Existen los naferis, criaturas antiguas que se alimentan de humanos. Existen mundos que coexisten con el nuestro. Y existe una profecía: cada cientos de años, una destructora renace para erradicar un planeta condenado. Esta vez, la elegida es Mara. Su misión: derramar su sangre en la tierra sagrada y aniquilarlos… a los humanos incluidos. Y entre ella y el apocalipsis, solo hay un obstáculo: Darem, el naferi enviado para matarla. Frío. Letal. Irresistible. Unidos por un vínculo oscuro, inevitable. Destinados a destruirse… o a reescribirlo todo. Romance prohibido. Furia ancestral. Una marca que lo cambia todo. Porque el poder para salvar el mundo… o para destruirlo, siempre ha estado en sus manos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 784

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La destructora de mundos

La destructora

de mundos

Sara Maher

Los personajes, eventos y sucesos que aparecen en esta obra son ficticios, cualquier semejanza con personas vivas o desaparecidas es pura coincidencia.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación, u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art.270 y siguientes del código penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español De Derechos Reprográficos). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

© de la fotografía de la autora: Archivo de la autora

© Sara Maher 2025

© Entre Libros Editorial LxL 2025

www.entrelibroseditorial.es

04240, Almería, (España)

Primera edición: octubre 2025

Composición: Entre Libros Editorial

ISBN: 979-13-87621-13-1

Índice

Índice

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1

LA MARCA

CAPÍTULO 2

TIEMPO DE COSECHA

CAPÍTULO 3

ENEMIGA NÚMERO UNO

CAPÍTULO 4

LA MALDITA PROFECÍA

CAPÍTULO 5

EL TATUAJE DE LA HOJA

CAPÍTULO 6

EL DESENCUENTRO

CAPÍTULO 7

LA CONGREGACIÓN

CAPÍTULO 8

EL DIARIO DE ÁRGAN

CAPÍTULO 9

EL PELIGRO LLAMA A TU PUERTA

CAPÍTULO 10

UNA ALIANZA DAÑINA

CAPÍTULO 11

LA VIDA Y LA MUERTE

CAPÍTULO 12

LA DECISIÓN

CAPÍTULO 13

TOCADA Y HUNDIDA

CAPÍTULO 14

LAS MONTAÑAS TENEBROSAS

CAPÍTULO 15

LAS ANDANZAS DE PUK

CAPÍTULO 16

ACTUAR O MORIR

CAPÍTULO 17

EL VERDADERO ROSTRO DE LOS NAFERIS

CAPÍTULO 18

EL ENEMIGO DE FUEGO

CAPÍTULO 19

LA LUZ QUE HABITA EN LAS SOMBRAS

CAPÍTULO 20

LOS SECRETOS ENTRISTECEN EL ALMA

CAPÍTULO 21

LA REINA DE CORAZONES

CAPÍTULO 22

LOS ENEMIGOS DE MIS AMIGOS

CAPÍTULO 23

EL MISTERIOSO MAPA DE LOS NAFERIS

CAPÍTULO 24

ENTRE MUNDOS

CAPÍTULO 25

EN LA BOCA DEL ENEMIGO

CAPÍTULO 26

UN DESTINO INEVITABLE

CAPÍTULO 27

LA MUERTE CABALGA SIN PIEDAD

CAPÍTULO 28

UN CORAZÓN NEGRO

CAPÍTULO 29

SANGRE DE MI SANGRE

CAPÍTULO 30

LA DESTRUCTORA

CAPÍTULO 31

LOS AÑOS VENIDEROS

Nota de autora

AGRADECIMIENTOS

Biografía de la autora

A Noelia, siempre perteneciste a ese mundo

donde las hadas encierran su belleza.

Lo más complicado no es aprender a volar, sino

mantener el rumbo. Por ti, estoy aquí.

Y por ti, seguiré.

Si puedes apreciar el milagro que encierra una sola flor,

tu vida entera cambiará.

PROVERBIO BUDISTA

INTRODUCCIÓN

Caminaba descalza sin importarle que el fango ensuciara sus pies. La densa neblina que se había instalado en el lugar alimentaba el poder de las ciénagas y las nutría para que las sombras campasen a sus anchas, por lo que antes presumía ser un valle florido. No le asustaban los gusanos ni los hongos venenosos, ni siquiera las culebras negras que se deslizaban por las ramas podridas como si fueran toboganes en un parque de niños.

Caminaba sin rumbo, esquivando los tallos torcidos para no terminar cayendo en el abismo. Un abismo que le susurraba su nombre y la invitaba a aceptar su reinado. Pero ella jamás deseó ser reina, aunque su destino estuviese marcado en las estrellas antes de nacer. No pidió ser la causante del caos que se había desatado en el planeta, ni quiso ser la destructora, a pesar de que estaba escrito en sus genes.

Nunca quiso ser especial.

Y ahora tenía que vagar por el mundo en busca de una señal de esperanza, de un atisbo de luz que le confirmase que no todo estaba perdido, que una nueva era estaba a punto de comenzar.

CAPÍTULO 1

LA MARCA

No quería estar allí. Habría preferido quedarse en casa con la cabeza bajo la almohada e imaginarse que se encontraba en un paraíso perdido, alejada de toda civilización, hasta quedarse dormida. Pero Debra había insistido. Era el último fin de semana que tenían libre antes de hincar los codos y permanecer con la barbilla enterrada en el pecho hasta que terminasen los exámenes. No supo por qué accedió a acompañarla. Ese local estaba abarrotado de gente que bebía, bailaba y se enrollaba con la primera persona que encontraba en un rincón oscuro. No es que no le hubiera apetecido hacerlo a ella, es que no estaba teniendo el mejor de los días.

Miró a los individuos que había a su alrededor. A algunos los conocía de vista de la facultad, otros ni siquiera la habían pisado porque sus caras no le sonaban de nada. Era lo que tenían las fiestas universitarias. Se corría la voz y, al final, podías encontrarte con el vecino al que jamás le había interesado coger un libro, pero que le fascinaba pasearse como un pavo por toda la sala con una cerveza en la mano.

Habían tenido suerte al coger una de las pocas mesas que había en el local, y ella se había sentado un rato para intentar charlar con algunos compañeros de clase. No obstante, con la música demasiado alta y el volumen exagerado de la multitud, apenas podía hablar y tenía que esforzarse para que las cuerdas vocales emitiesen un sonido audible. Se masajeó el cuello y, tras comprobar que su amiga continuaba conversando con un chico no muy atractivo pero bastante resuelto, se excusó para ir a la barra y endulzar su paladar con un cubata. Así, al menos, se refrescaría la garganta, la cual estaba cansada de repetir una frase tras otra para que no quedasen sepultadas por la exaltación de los asistentes a la fiesta.

Pasó entre el gentío sin escatimar en codazos y empujones. Estaba dispuesta a alcanzar su objetivo fuera como fuese. Pensaba en los cubitos de hielo derritiéndose en la boca y dándole algo de frescor que aliviara la irritación constante de la laringe.

Fue cuando se tropezó con él. Se dio de bruces contra su hombro, y el golpetazo la obligó a elevar la mirada y escudriñar en sus ojos grises un mísero segundo, no más. En un acto reflejo, él le había agarrado la muñeca con dureza y se la había soltado tras acribillarla con sus pupilas dilatadas. De inmediato, Mara la recogió y se la llevó al pecho, confundida.

Era alto, de cabellos ondulados, que le recordaban a los rayos del sol, y que le caían en cascada sobre los hombros. Tenía un curioso hoyuelo en la barbilla que se esforzaba por darle simpatía a unas facciones duras y desprovistas de amabilidad. No poseía una nariz llamativa ni unas mejillas encendidas, pero en su mirada habitaban el hielo y el fuego. Una peculiar combinación que logró que su corazón comenzara a latirle más rápido, con más urgencia.

Después de un tímido «lo siento», prosiguió su camino sin volver la vista atrás, pese a que deseaba hacerlo, pese a que un latigazo eléctrico le había recorrido la espina dorsal de una manera casi hipnótica, como si él fuera un imán y ella un pedacito de níquel condenada a existir en su campo magnético.

Pensó que un segundo ordinario podía convertirse en extraordinario, pues también había percibido una extraña vibración en su piel al rozar la de él. Un segundo intenso en el que sus ojos impactaron con su rostro firme y serio, y contemplaron cómo de sus pupilas se desprendían centellas plateadas. Él no había dicho nada; se limitó a observarla con cierta curiosidad. En cambio, Mara había reaccionado como si un meteorito hubiera impactado contra su cuerpo, dejándola por un instante en una misteriosa ingravidez. En ese frágil segundo, había sentido un torrente de calidez que la acribillaba sin compasión y, al mismo tiempo, de frialdad. En él, coexistían la atracción y la repulsión. La luz y la oscuridad.

Se detuvo un instante y giró la cabeza para examinarlo de nuevo. Aunque solo podía contemplarlo de espaldas, se movía con seguridad entre la gente. Parecía que todos le abriesen el paso para dejárselo libre y no entorpecer su camino. Ella lo observó desde la distancia, olvidándose de que un cubata la esperaba en la barra del pub, y fijó la atención en cómo se acercaba a otro hombre, mucho más siniestro y sacado de una película de vampiros. Su piel blanquecina contrastaba con sus cabellos morenos y lacios, los cuales le caían sobre la espalda como una cortina rígida y acartonada.

Al comprobar que ambos se habían percatado de su espionaje de novata, se puso en marcha con celeridad y no paró hasta alcanzar una columna cerca de la barra. Allí, reposó unos segundos y se acarició la muñeca. Le ardía. Puso cara de fastidio y contó hasta tres mientras respiraba hondo sin comprender muy bien qué le estaba ocurriendo. Después, se atrevió a lanzar una última mirada hacia el lugar donde se encontraba el hombre misterioso. Sin embargo, él ya no estaba allí. Se había marchado. Lo buscó con sus ojos verdosos por las inmediaciones y no lo localizó. Sí que distinguió a su compañero de vestimentas retro y cara de pocos amigos hablando con una muchacha. Esta, al principio, no parecía prestarle atención. Lo trataba como un moscón verde interesado en probar su jugosa miel.

Estaba casi segura de haberla visto por los pasillos de la facultad de biología. Quizá, era de primero pero no tenía la certeza. Era muy guapa, de pómulos resaltados y labios sugerentes, y pensó que el larguirucho con piel de muerto viviente sufriría un desplante de un momento a otro.

Se fijó en el llamativo tatuaje que ella tenía en el cuello: una pequeña hoja que parecía precipitarse sobre una tierra que no existía. Entrecerró los ojos al verla brillar. La maldita hoja palpitaba como si tuviera vida propia. Emitía un destello plateado que la embriagó un instante y se concentró en ella. Sacudió la cabeza para librarse de ese embrujo, y observó cómo de pronto la indiferencia de la joven se transformaba en fascinación. Después, tras saludar a sus amigos se alejó de ellos y, embebida, siguió los pasos del tétrico vampiro.

Mara frunció el ceño. ¿Qué estaba sucediendo allí? Sin pensárselo dos veces, decidió seguirlos hasta el exterior, convencida de que ese tipo raruno le había echado algo en la bebida a la joven, pero no llegó muy lejos. Apenas le quedaban dos metros para alcanzar la puerta cuando volvió a tropezar con otra persona y sus planes de detener una seducción forzada se truncaron. ¡Esa maldita fiesta estaba demasiado abarrotada! Disgustada, se quejó de su mala suerte y entornó los párpados al comprobar que le había derramado la bebida a un joven sobre la manga de la camisa mientras bailaba con una estudiante encandilada y que continuaba a sobarle sus brazos fornidos.

—¡Joder! ¿Es que no miras por dónde vas? —Se sacudió la manga con la otra mano sin soltar el vaso vacío.

—Lo siento. Deberías ir al baño y usar el secador de manos —se excusó sin apenas prestarle atención, pues su mirada seguía fija en la salida—. Ahora tengo prisa.

—¿Y ya está?, ¿esa es tu mierda de disculpa? —Por primera vez, Mara lo miró a los ojos y descubrió un océano revuelto y parecía que enfurecido. Tenía el cabello oscuro, un bronceado de infarto y un rostro desenfadado, algo juvenil, que lo convertía en el guapote rebelde para series de adolescentes.

—No tengo tiempo para tonterías. Te he dicho que lo sentía y eso debería bastarte. Y si no es suficiente, pues quítate la camisa que si quieres me la llevo a casa, te la lavo y te la plancho. —Giró sobre sus talones y continuó con su misión.

—Oye, no es mala idea —Mara lo escuchó murmurar tras de sí.

—También podría darte diez euros para que vayas a la tintorería.

—Pero ¿qué mosca te ha picado a ti?, ¿por qué eres tan borde? —El chico se adelantó y se plantó frente a ella, impidiéndole el paso.

—Tengo un día de mierda.

—No me vale. —Frunció los labios y la miró con picaresca—. No deberías estar sola aquí. Hay mucho pirado.

—No estoy sola. —Lo apartó de su camino y llegó a la puerta—. Ahora mismo voy a buscar a mis amigos.

Mara salió a la calle y se lamentó por haber dejado la chaqueta sobre el respaldar de una de las sillas. Se frotó los brazos con las manos y se sorprendió de esa insólita brisa gélida que recorría las calles de la ciudad sin piedad. Había entrado al establecimientodos horas antes quejándose del calor insoportable que azotaba a las islas en esos días, y, de repente, el tiempo se había vuelto loco y les regalaba un aire invernal que le congeló los dedos de los pies. Parecía que junio hubiese sido secuestrado y toda la ciudad se había convertido en Mordor de repente. «Mierda de microclimas», pensó.

Observó los alrededores con precisión y maldijo en voz alta sin remordimiento. Los había perdido. Ya no veía al hombre extraño ni a la joven atractiva por ningún lugar.

—¿Quieres mi chaqueta?

Mara dio un respingo y se percató de la presencia del chico de los ojos azules oscuros.

—¿Me estás siguiendo?

—No. Necesitaba coger aire, dado que una maleducada me ha fastidiado mi plan del fin de semana y me ha estropeado una de mis camisas favoritas.

—¿No me digas? Te costó ciento cincuenta euros en una tienda de la calle Pijolandia.

—Me la regaló mi madre por mi cumpleaños. Fue el último que celebré con ella. —Mara dejó caer los párpados sobre sus ojos avergonzados y soltó un resoplido sonoro.

—Mira, lo siento. No quería ser antipática, pero ya te dije que no estaba teniendo un buen día. Y ahora tampoco una buena noche.

—¿Por qué? Perdona, tampoco tengo derecho a interrogarte de esa manera. Es el periodista que llevo dentro. Me llamo Aday, por cierto. —Estiró el brazo y le ofreció la mano en son de paz. Ella chasqueó la lengua y se la estrechó con resignación.

—Soy Mara.

—Bien, Mara. ¿Has visto a tus amigos? —El chico se balanceaba de adelante hacia atrás con las manos resguardadas en los bolsillos.

—No. Creo que se han esfumado.

—¿Y te han dejado sola? ¡Vaya amigos que tienes!

—No estoy sola. Ya te lo he dicho. —Retrocedió unos pasos para volver al local y se sintió observada. Miró a su izquierda, convencida de que alguien la espiaba, pero no vio a nadie, solo a un gato negro callejero que movía la cola con suntuosidad.

—¿Qué pasa? —le preguntó él, y Mara frunció el ceño, no muy convencida.

—Nada. Creí haberlos visto, pero me he equivocado. —Sacó el móvil del bolso y le escribió a Debra. De pronto, ya no tenía ganas de regresar a la fiesta, ni siquiera para recoger la chaqueta. Quería volver a casa y olvidarse de que sus padres tampoco regresarían de Miami este mes. El tratamiento experimental al que estaba sometido su hermano no estaba funcionando y los médicos buscaban otras opciones. Se sintió miserable. No debería haber salido de casa a divertirse mientras su hermano se encontraba postrado en la cama de un hospital, luchando por su vida. No debió dejarse convencer por su amiga. Se sintió culpable por ello—. Me voy a casa —susurró.

—Te acompaño. —Ella lo miró desconfiada—. No creo que sea una buena idea que camines sola por esta zona.

Observó que Aday inspeccionaba el mismo lugar donde minutos antes ella había sentido la presencia de alguien. El gato negro continuaba allí, aunque se había sentado y se lamía las patas delanteras con devoción. No tenía nada en contra de los gatos negros. Siempre le había parecido una estupidez que la gente pensara que daban mala suerte, no obstante y tras la noche que estaba teniendo, ese le daba mal augurio.

—¿De verdad no eres un pervertido?

—Mi carné de prácticas solo pone que soy un colaborador del Diario de Avisos y que estoy a nada de conseguir mi título —le dijo al tiempo que se lo sacaba del bolsillo de la chaqueta y se lo mostraba—. También que por las noches me dedico a cuidar de las calles y proteger a los indefensos.

—Ahh, como Superman —bromeó ella—. Pues te advierto que soy cinturón negro de karate primer dan. Sé defenderme solita.

—Me alegro de que me lo hayas comunicado. No me gustaría terminar en el suelo con el brazo roto porque me hayas hecho una llave de las tuyas. —Soltó una carcajada que logró relajar el ambiente y ella accedió a que la acompañara hasta la parada del tranvía.

Caminaron desde la Avenida de Anaga hasta el Teatro Guimerá en silencio, sin intercambiar una mirada cómplice ni una sonrisa que los invitara a compartir historias, aunque fueran inventadas y así matar al tiempo que se reía de ellos con descaro. Sin embargo, a Mara no le incomodó su presencia, es más, le agradaba, pues de vez en cuando, giraba la cabeza hacia atrás con la sensación de que alguien la vigilaba entre las sombras. Alguien que se camuflaba en la neblina y contaba sus pasos como si fueran los segundos de una manecilla del reloj, y eso estaba poniéndola muy nerviosa.

Se estremeció al subir al tranvía y se atrevió a mirar a través de las ventanas para averiguar si de verdad existía aquel inquietante acosador al que todavía no podía ponerle rostro. ¿Y si resultaba ser el larguirucho raro del local porque se había dado cuenta de que lo seguía hasta la calle? Se rio de ella misma. ¿Y si solo eran imaginaciones suyas provocadas por el mal día que había tenido? Fuera como fuese, se centró en el rostro sosegado de Aday, quien le inspiraba una seguridad innata, como si lo conociese de toda la vida. Escudriñó sus ojos azules oscuros, algo opacos para su gusto, pues no le permitían inventar historias sobre un pasado morboso ni imaginar que tal vez sí que existía un superhéroe que se camuflaba escribiendo artículos de segunda en el periódico local. Nada. Su intuición estaba apagada, así como sus ganas de fiesta.

—Aquí me bajo yo —le anunció al tiempo que se abrían las puertas, en la parada anterior a la suya, pues tenía una regla: no darle a un desconocido pistas sobre dónde vivía. Él no dijo nada. Se limitó a dar un brinco y situarse al lado de ella bajo la marquesina—. ¡Ah, no! Eso sí que no. ¿A que al final vas a ser tú el psicópata y me he equivocado de tío? No te voy a dejar que me acompañes hasta mi casa, porque así sabrías mi dirección, ¿entiendes?

—Solo quiero asegurarme de que estás bien. Nada más. —Volvió a introducir las manos en los bolsillos e intentó mostrar un rostro inocente que no consiguió del todo.

—No tengo intenciones de enrollarme contigo esta noche. ¿Por eso me has acompañado hasta aquí?, ¿para ver si en el último momento sonaba la campana?

—¡¿Qué?! ¡Nooo! No quiero besarte. Mi sentido del deber me obligaba a acompañarte por si un psicópata te asaltaba de camino a casa. Soy un chico decente.

—¿Eso es en serio?, ¿de verdad pensabas colarme esa excusa barata? Sí, estuvo bien la broma sobre Clark Kent, pero no te lo creas tanto. Te faltan algunos abdominales para ser Superman. ¡Ja! —Emprendió la marcha, molesta. Taconeaba a un ritmo rápido, a pesar de que sus pasos eran cortos.

—Vale, está bien. —Él se interpuso en su camino con los brazos abiertos y la obligó a detenerse—. Tienes razón. Quería besarte. Pensé que acompañándote hasta casa verías en mí un gesto caballeroso y al final cederías. Me equivoqué —admitió encogiéndose de hombros—. Eres una tía difícil y algo caprichosa.

—¿Caprichosa? —Mara le propinó un empujón que ocasionó que el joven se tambaleara—. Ahora la que no quiere besarte soy yo. Casi me tenías ganada, pero al final tu chulería lo ha echado todo a perder. No me interesas.

—¡Oh, venga ya! —Ella reanudó la marcha a toda prisa y lo dejó atrás, lamiéndose sus heridas sin ningún tipo de remordimientos—. Al menos, podrías darme tu número de teléfono por si cambias de idea o decirme en qué facultad puedo encontrarte. Ya sabes la mía: periodismo. —Mara sonrió de medio lado sin detenerse. Puede que al final fuera verdad y Aday llevara gafas durante el día y se dedicara a proteger a los indefensos por la noche, aunque todavía no le hubiera visto la capa. Pensó que si lo hubiera conocido en otro momento de su vida, le habría arrancado el traje para descubrir la enorme S de su pecho.

Nada más llegar al edificio, sacó el manojo de llaves del bolso y abrió el portal. En un acto casi reflejo, miró hacia ambos lados de la avenida Trinidad para asegurarse de que nadie la había seguido hasta allí y, al entrar, suspiró como una colegiala. Subió las escaleras hasta el segundo piso y repitió el mismo ritual, pese a que se había cerciorado de que nadie había entrado en el edificio tras ella.

Cuando estuvo en casa, lanzó el bolso sobre el sofá. Tras quitarse los tacones, se dirigió descalza hasta su habitación y allí se tumbó bocarriba. Trasto saltó al colchón y comenzó a lamerle la cara como si fuera un caramelo, aunque lo único que estaba consiguiendo el yorkshire era quitarle el maquillaje.

—Ay, Trasto, que no tengo el día para esto. Vete a dormir, por favor.

Estaba exhausta. Después de todo, había sido una noche intensa. Comprobó que no tenía mensajes de Debra y supuso que su aventura no programada le estaba yendo más que bien. Esperaba que al menos se acordase de cogerle la chaqueta de la silla y traérsela a casa. Quiso adormentarse sin cambiarse de ropa ni ponerse su pijama favorito, el que se parecía más un chándal para ir a correr que para ir a dormir, cuando sintió una punzada aguda en la muñeca. Se llevó la otra mano a ella y la presionó en el lugar donde el dolor se había tornado en un resquemor. Se reprimió las ganas de rascarse, se sentó en la cama y retiró la palma de la mano de la zona bajo la atenta mirada del perro.

—¡Dios! —Corrió a encender la luz de la habitación al percibirla inflamada. Pronto esa rojez dio paso a un tono argénteo y palideció. Tenía la marca de unos dedos en ella; no obstante, eso no fue lo que la asustó, sino el hecho de que emitían unos destellos vibrantes y palpitaban como si estuvieran vivos, como si esa zona de su cuerpo no le perteneciera—. ¿Qué es esto, joder?

El yorkshire comenzó a ladrar alarmado y ella pensó que le iba a dar una crisis histérica. Trató de recuperar la respiración y sus ojos se abrieron de par en par al recordar que había sido en ese lugar donde el tipo misterioso la había agarrado. Justo allí. A unos diez centímetros por encima de la muñeca.

Y un nuevo repelús recorrió todo su ser. Uno más intenso. Más terrorífico.

¿Qué le había hecho ese hombre?

CAPÍTULO 2

TIEMPO DE COSECHA

Darem no durmió esa noche, ni tampoco durante las primeras horas de la mañana. Sentado en el escalón que daba al patio de la entrada a la casa, había contemplado cómo la luna continuaba con su cuenta atrás. Cuatro días. Cuatro días para que completase su ciclo y su brillo sepultase el gris sin alma de los numerosos edificios que se estiraban como hombres sin brazos sobre las ciudades para demostrar su hegemonía. Cuatro días para que el portal obrase su magia y se cerrase hasta el próximo año bisiesto. Para que, por fin, pudiese regresar de nuevo a su ansiado hogar.

La cosecha de ese año estaba llegando a su fin con mejores pronósticos de los esperados. No se habían tropezado con demasiados inconvenientes, salvo los habituales: humanos que habían mostrado cierta reticencia al principio a sus intereses, pero que poco después habían aceptado su destino con resignación, y algún que otro encontronazo con algunos miembros de la Congregación. Esta gente continuaba siendo la mayor amenaza para su pueblo. Eran sanguinarios. Despiadados. Y lo peor: cada vez que eliminaban a uno, surgían diez más. Crecían como las malas hierbas de un campo fértil: sin control, con hábitos destructores y sin rendirle cuentas a nadie. Por lo demás, podía sentirse satisfecho.

Lanzó un suspiro prolongado y observó el enigmático amanecer desde su casa recién estrenada. Se había instalado allí hacía apenas tres meses, unas semanas antes de que la recolección hubiera comenzado. Linus lo había recibido con una cordialidad bien estudiada, aunque a él no le pasó desapercibido su acusado recelo. No eran amigos. Nunca lo habían sido. Linus había llegado desde los fríos bosques del norte en busca de sosiego y algo de luz. Los norteños estaban sufriendo las inclemencias de un tiempo cada vez más fiero con ellos, cada vez más implacable y, por este motivo, muchos huían de una estampa demasiado blanca, donde el invierno no le dejaba ningún respiro al verano. O eso les había contado él.

Se deleitó unos minutos con la calidez que le regalaban los primeros rayos del alba. Cerró los ojos, alzó la barbilla y dejó que el tímido sol impactara sobre sus mejillas. Le gustaba ese lugar que le permitía comulgar con la naturaleza y sentirse más cerca de su hogar. Los cuatro años que había residido en Barcelona se le habían antojado caóticos y desmoralizadores, aunque había aprendido a convivir con el estrés propio de cualquier ciudad. Caminaba sobre el asfalto con zapatos cómodos, examinando cada mosaico, cada línea de cebra como si fueran árboles que se postraban a su paso. Había aprendido mucho de los humanos. Se vestía como ellos. Hablaba como ellos. Se camuflaba en la jungla gris que ellos habían construido para sentirse más seguros, más livianos en su día a día, sin levantar sospecha alguna.

En cambio, allí, en esa pequeña población de aquella diminuta isla en medio del océano Atlántico podía ser él mismo, reencontrarse con su ser interior, susurrarle que todo terminaría en unos días y que podría volver a casa, con su gente, con su familia, con su amada.

Había llegado a Tenerife como la mayoría de los humanos: en avión. Detestaba utilizar los medios de transporte más contaminantes, prefería alcanzar su destino a pie, atravesando bosques, cruzando ríos y conquistando montañas. Sin embargo, en esa ocasión tuvo que hacer de tripas corazón, abrocharse un cinturón y despegar como si en realidad poseyera alas. Unas alas que jamás quiso tener.

Agradeció que Linus habitara en Las Mercedes, en los límites donde el monte comenzaba sus dominios. Después de inhalar el aire viciado de diversas ciudades de Europa, allí se encontraba bien. Casi libre de ataduras. Casi siendo él mismo.

En ese instante, un pensamiento fugaz nubló su mente y lo devolvió a la realidad: la joven del pub. Se lo había comentado a Linus en el momento del suceso, aunque este pareció restarle importancia al asunto. Ya habían localizado a su presa y tenían que centrarse en ella, en nadie más. Pero ese encuentro casual, de pronto, no le había parecido tan casual. La chica de cabellos del color de la miel y de ojos boscosos no había reaccionado como él esperaba a su toque mágico e infalible. Lo había mirado con asombro y no con pleitesía, como solía ser lo habitual. Debería haber caído rendida a sus pies.

Y valoró el hecho de que la había sujetado por mero instinto y no con un objetivo claro, tal y como le había sugerido Linus. Puede que no estuviera concentrado para que su energía entrara en la piel de la muchacha y la hiciera suya. Después de todo, nunca fue el objetivo real. Ella no era parte de la cosecha y ni siquiera estaba marcada. No obstante, no dejaba de ver su rostro cada vez que entornaba los párpados, sus cabellos largos y que terminaban con tirabuzones rebeldes en las puntas, sus ojos verdosos que le hablaban de misterios y secretos, y esa boca pequeña que incluso le resultó divertida a la vez que amenazante. Quizá no tuviera nada de especial y fuera otra humana insulsa que aspiraba a ser alguien importante, como todos los de su especie. Pero no lograba quitársela de la cabeza, lo que lo inquietaba mucho.

Escuchó el crujir de unas hojas secas al ser pisadas y elevó la mirada para dar la bienvenida a su anfitrión, quien inclinó la barbilla y le confirmó que todo había ido según lo esperado. Nunca había dudado de la profesionalidad de Linus. A pesar de que no se había criado con ellos y de haberle expresado sus dudas a la reina en cuanto se le explicó la misión que se le encomendaba, ya que en el norte no se llevaban a cabo esas prácticas que él consideraba poco eficaces, era uno de los mejores recolectores que existía.

—¿Has entregado a la chica? —le preguntó por mera cortesía. Linus ni siquiera despegó los labios, solo asintió con gravedad y se dispuso a entrar en la casa—. ¿Te has encontrado con alguien?

—Con unos senderistas madrugadores, nadie más. —Suspiró deseando que la conversación no se alargara mucho más. Estaba exhausto. Había recorrido varios kilómetros a pie para alcanzar el portal y, aunque la joven caminaba con entusiasmo, sus tacones no estaban hechos para sortear las piedras de la ruta—. ¿Qué es lo que deseas saber?

—Me queda poco para volver a casa —le confesó sin mirarlo—. Y tengo la extraña sensación de que no llegaré a cruzar el portal. Llámalo intuición, pero creo que hay algo que no va bien. Huelo a problemas.

—Llevas demasiado tiempo conviviendo con los humanos. Yo a eso lo llamo miedo. Miedo a haberte infectado con sus preceptos, miedo a no reconocer tu hogar, miedo a no volver a ser tú mismo.

Darem bajó la cabeza y recordó con aflicción la última vez que había intentado cruzar la puerta a su casa.

—Hace cuatro años un imprevisto me condenó a permanecer en Barcelona. Los miembros de esa maldita congregación casi encuentran el portal que hay en la ciudad y me vi expuesto. No me quedó más remedio que continuar en este mundo para evitar que se acercaran demasiado al nuestro.

—¿Por qué? —preguntó el norteño, y Darem enarcó las cejas al no comprender la pregunta—. ¿Por qué has querido vivir todos estos años con ellos? Por tu condición, podías haberte librado de estas misiones. Son ingratas. Detestables. Y eso que yo no soy más que un simple recolector. Vengo a este mundo cada cuatro años durante la cosecha, cumplo con lo que se me dicta y regreso al Ocaso. Pero, tú...

—Si quiero ser rey algún día, tengo que conocer a mis enemigos. Soy un guerrero. No puedo enviar a mis soldados a la guerra sin saber a lo que nos enfrentamos.

—¿Y todos estos años te han servido para algo? —le preguntó con un rostro que reflejaba sus dudas.

—Para odiarlos aún más —le respondió Darem sin titubear.

Sí, los seres humanos eran despreciables. Egoístas. Manipuladores. No tenían consciencia del mundo que los rodeaba, de todos los dones que la naturaleza les brindaba con generosidad, ni siquiera tenían un concepto claro del término «unidad». Existían muchas banderas en el planeta. Cada una luchaba por sus propios intereses sin tener en cuenta las necesidades de las demás. Y, dentro de un mismo país, los colores de las banderas se difuminaban en regiones, provincias, barrios y calles. Demasiados muros. Demasiadas prisiones.

—Dentro de unos días entrarás en el Ocaso como un héroe retornado y tendrás los aplausos de tu pueblo, majestad —recalcó esta última palabra con retintín. Linus quería dejarle bien claro que él era un privilegiado, aunque muchas veces se sintió como un marginado, sobre todo en el pasado.

—No me merezco todos esos honores. No más que otros.

—Dime, ¿a cuántos humanos has matado? —Esta vez la curiosidad se dibujó en las facciones severas de Linus.

—A más de los que hubiera deseado. Pero no quiero gobernar bajo la sombra de la violencia.

—Mientras ellos nos sigan destruyendo, no nos quedará más remedio que responder con las mismas armas.

Darem apretó los dientes al escuchar esa afirmación. El recolector no era tonto. No tendría las cualidades de un general justo, pero conocía el arte de la guerra y le sería de gran ayuda si su reinado, el cual se presumía complicado, terminaba en un conflicto abierto entre ambos mundos.

Los naferis se estaban extinguiendo. Todos los seres del bosque se morían. Y la culpa de ello la tenían los humanos, unos humanos que no veían que también su final se acercaba. Por este motivo, no iba a ser condescendiente con ellos. No podía. Le habían robado demasiado a su pueblo. Primero, los habían condenado a vivir en las sombras desde hacía siglos, por su desmesurada ambición, por el afán de acceder a conocimientos para los que todavía no estaban preparados.

Recordó las historias que su bisabuelo le contaba cuando solo era un renacuajo deseoso de entrar en el mundo humano para inspeccionarlo él mismo. Tenía el alma de un aventurero, como él, y quería conocer de primera mano cómo vivían esos seres que destruían su hogar. Los admiraba al mismo tiempo que los odiaba. Era un naferis demasiado optimista, demasiado inocente para comprender que una especie era capaz de aniquilar a otra sin tener remordimientos. Y lo que era peor: sin tener en cuenta que de esa manera también se destruían a ellos mismos.

—¿Tenemos a alguien más en esta zona? —Darem trató de reconducir la conversación a un ámbito profesional.

—Un adolescente en la isla de La Gomera. Nadie por el que tengas que preocuparte; yo puedo encargarme de él. Mañana cogeré el barco y aprovecharé el portal que hay en el mismo corazón del parque Garajonay. —Linus chasqueó la lengua y sintió lástima por el naferis que tenía enfrente. No dudaba de su liderazgo. Era capaz de matar a una legión de humanos si se lo proponía. Dudaba de su capacidad de conciliación, sobre todo consigo mismo. Darem no dejaba de ser un naferis con el orgullo herido. Su pasado lo perseguía a grandes zancadas y él había decidido embarcarse en una misión en el mundo humano para alejarse de él—. También tenemos una suplente a pocos kilómetros de aquí, aunque, tal y como van las cifras, no creo que la necesitemos. Está todo bajo control.

Darem asintió relajado y volvió a dirigir su mirada hacia el monte que se abría a sus pies. Era tan hermoso que durante un segundo olvidó que a varios metros el asfalto lo mancillaba menguando su poderío.

—Hay regiones enteras que no gozan de portales y en estas islas insignificantes existen cuatro. ¿No te parece anecdótico?

—No lo es. Sus antepasados fueron de los primeros en aceptar nuestra ayuda hasta que llegó la conquista. Muchos de nuestros colaboradores fueron aniquilados y con ellos nuestras esperanzas de hermanarnos con un pueblo que adoraba nuestra forma de vida. Numerosas civilizaciones primitivas corrieron la misma suerte, pero la magia sigue intacta en los lugares que habitaron.

Linus entró en la casa sin darle tiempo a expresar su opinión. El larguirucho necesitaba recuperar fuerzas antes de dirigirse hacia la otra isla. Allí le esperaba un día entero de seguimiento y luego vendría la captura que, aunque se presuponía fácil, siempre tenía que valorar y esperar el momento adecuado. Uno en el que no hubiera tantos testigos o que estuvieran tan absortos que no se percataran de lo que sucedía a su alrededor. Por eso, le gustaban los festivales de música al aire libre, los pubs abarrotados y las fiestas populares donde el alcohol los sumía en un letargo atractivo para él, pues la caza no resultaba tan complicada.

Darem continuó sentado en el escalón inspirando el oxígeno que descendía de las montañas. La suave brisa de la mañana lo mantenía despierto, en una insólita alerta que no lograba descifrar cuando, de nuevo, la imagen de la muchacha del pub consiguió que se le erizase todo el vello del cuerpo. De forma instintiva, prensó la mandíbula. Había algo en ella que le revolvía las entrañas. Algo que lo condenaba una y otra vez a contemplar su rostro desenfadado y repleto de curiosidad en su mente. La odió, porque no lograba desprenderse de su mirada desconcertada cuando la sujetó por el brazo. No conseguía olvidar sus labios ansiosos a la vez que acobardados. Bufó furioso. Existía algo en ella que no podía pasar por alto, pese a que Linus le hubiera rogado que lo dejase estar.

En ese momento, un gato negro saltó sobre sus rodillas y elevó el cuello para que le regalara sus caricias. Darem lo miró con indiferencia, se levantó para estirar las piernas y lo dejó unos segundos maullar desconsolado. Después, el animal decidió seguirlo por el patio con la cola alzada mientras él lo miraba de reojo con cierto enfado.

—¿Así que ya te has despertado? —El gato se sentó y comenzó a lamerse una de sus patas delanteras—. No pienso seguir tus jueguecitos. Que te quede bien claro.

—Eres un aguafiestas —le respondió molesto—. Un gato tiene sus necesidades, sobre todo cuando tiene que madrugar.

—Puk, tú no eres un gato.

—En este mundo soy un gato y me tengo que comportar como tal. Me lo has repetido tantas veces que ya se me ha quedado tu estúpida frasecilla grabada en la cabeza. —Darem entornó los párpados con resignación. Tenía ganas de estrangularlo—. Eres el naferis más aburrido y malhumorado que conozco. Y conozco a muchos. No sabes las ganas que tengo de volver al Ocaso y perderte de vista.

—Cuando te interesa te comportas como un gato, cuando no, eres un pixie irritante.

—Blablablá. Ahora no te metas con los de mi especie. Llevamos cuatro años juntos y gracias a mí no te has convertido en un ermitaño amargado. Somos compañeros en esto —afirmó convencido.

—Sí, porque metiste las narices donde nadie te llamaba y cuando quisiste regresar fue demasiado tarde. Se cerró el portal.

—Tú tampoco llegaste a tiempo si mal no recuerdo. Yo me entretuve con una gatita de pelaje anaranjado muy sensual.

—Eres un pixie —le recordó—. No tienes que ir detrás de gatas en celo ni beber leche de vaca, aunque tu estómago de pixie pueda digerirla. Esto no es propio de un gato.

—Por ahí sí que no paso. Mi tazón de leche por las mañanas y antes de acostarme es fundamental. Consigue que mis músculos estén en plena forma. ¿Ya me lo has preparado?

—No.

—Te convendría hacerlo si quieres que te cuente algo más sobre la chica de anoche, esa que dejaste escapar.

Darem se cuadró en cuanto hizo referencia a ella y de nuevo se puso alerta. Mientras, el gato alzaba el morro haciéndose el interesante y apartó la mirada de la suya para hacerse de rogar. A continuación, el naferis maldijo en su propia lengua por lo bajo. Los pixies podían ser desesperantes cuando querían, pero Puk era incluso más insolente que cientos de ellos juntos. Nunca le contó el motivo por el cual había decidido atravesar el portal y aterrizar en el mundo humano. Pocos pixies se atrevían a hacerlo, dado que sus cuerpecillos de medio metro con esas alas tan diminutas, que raras veces les permitían volar, tendían a transformarse en diferentes animales al cruzarlo. Y puesto que no eran seres conocidos por su valentía, le extrañaba que lo hubiera hecho solo. Aunque después de todo, Puk no había sido tan desafortunado en la ruleta que solía ser el portal: un gato era mejor que una tortuga.

Le sirvió la leche y observó con desagrado cómo introducía los bigotes en el bol. El pixie no se quedaba satisfecho hasta que todo su hocico se teñía de blanco. Darem se cruzó de brazos y aguardó con impaciencia a que volviera a dirigirle la palabra.

—Espero que tu relato valga la pena.

—¡Joder! Pues claro. No soy ningún mentiroso. —El naferis estiró una de las comisuras de los labios. No sabía lo que soportaba menos, si el vocabulario grosero que se le había contagiado de los humanos o el hecho de que por naturaleza, los pixies no contaban jamás toda la verdad—. La seguí como me pediste. Ni siquiera se dio cuenta de que también me subí al tranvía. No iba sola. La acompañaba un tipo muy guapo.

—¿Eso es todo? —Frunció el entrecejo, contrariado.

—¿Quieres dejar que termine? Siempre me interrumpes en lo más interesante. Eres un coñazo. —Se pasó la lengua por la boca y esbozó una sonrisa victoriosa—. Tenía una marca. No en el cuello, sino en el antebrazo. Y brillaba como ninguna que hubiera visto antes.

—¿Una hoja? —Darem descruzó los brazos y se acercó a él con los ojos bien abiertos.

—No, no tenía forma. Era una mancha sin más. No creo que se la hayan hecho los rastreadores. Ya sabes que son muy puntillosos a la hora de escoger a las presas. Y aunque no soy un naferis, ya te digo yo que esa chica no reúne las condiciones para ser fertilizada. No, ninguna.

El naferis ignoró los comentarios de Puk y sacudió la cabeza, pensativo. Recordó el momento en el que había rozado su piel. Había percibido su energía viva cuando la sujetó por la muñeca y el pulgar contactó de inmediato con algunas de sus venas. Es verdad que no había reaccionado a su toque, sin embargo, en un primer momento, él sintió esa chispa que conectaba a las presas con su amo, contempló cómo lo miraba con anhelo y, después, ese vínculo se desvaneció en el aire sin llegar a conformarse del todo.

Había sido un toque impulsivo, sin la voluntad necesaria que se requería, lo que puede que influyera para que su dominio sobre ella no fuera evidente. Y esto ya lo desconcertaba, porque incluso los toques accidentales conducían a la víctima a una sumisión temporal que solía durar largos minutos. Sin embargo, existía algo que lo inquietaba aún más: los toques jamás dejaban huella alguna, ya fueran forzados o espontáneos.

—¿Por qué no me lo contaste en cuanto llegaste a la casa? —le reprochó, molesto.

—Por si todavía no te has dado cuenta, soy un maldito gato. ¿Sabes cuántos kilómetros he tenido que recorrer a cuatro patas y a la intemperie para llegar hasta aquí? —Darem lo miró con incredulidad—. Pues yo tampoco, pero muchos. Tenía que descansar y coger fuerzas, porque sabía que en cuanto te lo contara te pondrías histérico.

—No estoy histérico —recalcó entre dientes.

El naferis abrió la puerta de la verja y salió con pasos determinantes. Se dirigió a la primera fila de árboles que rodeaba la casa y apoyó la palma de la mano en uno de ellos. Quiso sentir su energía. Percibir sus vibraciones, como hacía en el Ocaso. Pero los árboles del mundo humano hacía mucho que guardaban silencio. Habían perdido su susurro y, con ello, la posibilidad de comunicarse con todos los seres del bosque. Se habían convertido en leña para calentar los hogares o en papel para transmitir una palabra que no era la suya. Sus voces se habían extinguido entre un mar de cemento que los amenazaba con entrar en sus dominios a diario.

—¡Están mudos! —le gritó Puk desde la casa.

Darem le dio un puntapié a la tierra que había bajo sus pies y levantó una polvacera de la que pronto se arrepintió. Se había ensuciado los zapatos y, aunque eso le importaba bien poco, le fastidiaba que algunas piedrecitas se hubieran introducido en el calzado.

—¿Dónde vive?

El gato abrió los ojos de par en par.

—No, no vas a ir a verla. No es una presa. No es parte de la cosecha. No pienso llevarte hasta ella. ¡Olvídalo! —En tres zancadas, el naferis regresó al patio y cogió al animal por la cola—. Me puedes torturar si quieres, pero no pienso poner en riesgo mi vuelta al Ocaso. ¡Cuatro días! ¡Tic tac! ¡Tic tac! —Darem lo zarandeó un par de veces sin mostrar compasión—. Voy a vomitar. Y sabes que me da mucho asco.

—Puk, ella no reaccionó al toque. Se quedó mirándome como si yo fuera un demente.

—Un poco loco sí que estás —se lamentó el pixie.

—No voy a poner en riesgo nuestra marcha. Solo la seguiremos para descartar que no haya nada anormal en ella. Eso es todo. Y si al final esa mancha resulta ser una hoja, podemos llevárnosla al Ocaso. Puede que el rastreador se la dibujara en la muñeca y no en el cuello.

Dejó al gato en el suelo y observó cómo se alejaba despavorido de él. Después, el animal cogió la cola entre sus patas y la lamió como si hubiera sufrido un gran atropello.

—Huelo los problemas antes de que lleguen, y esa chica es la peste. Sé que los pixies no somos clarividentes ni tenemos tantos dones como los naferis, pero te aseguro una cosa, Darem de Triele, esta vez nadie me impedirá cruzar el portal. Si tengo que dejarte atrás, lo haré sin dudarlo. ¿Te queda claro?

El naferis ignoró su verborrea y fue en busca de la navaja que usaba para pelar naranjas. Nunca la había usado para amedrentar a un humano, ya que contaba con otros medios para hacerlo. Sin embargo, siempre la llevaba en el bolsillo por si el asunto se desmadraba. Y puede que Puk fuera un exagerado con todo, pero en algo tenía razón: esa joven olía a problemas.

CAPÍTULO 3

ENEMIGA NÚMERO UNO

Mara arrastró los pies hasta la cocina en busca de un ibuprofeno que calmara su maldito dolor de cabeza. Se sirvió un vaso de agua y se tragó la pastilla sin pestañear. En cuanto se despertó, comprobó el estado del brazo de inmediato. Nada. Ninguna señal que le certificara que la noche anterior una mancha brillante se había adueñado de su piel. Pero la resaca estaba a punto de acabar con su vida y no aguantaba más al pájaro carpintero que le martilleaba el cerebro.

Bajó la mirada y distinguió la cola de Trasto moverse a una velocidad demasiado vertiginosa para sus pupilas. Tenía todavía los párpados pegados y le costaba mantenerlos abiertos. El yorkshire se sentó y elevó una de sus patitas con la intención de que ella lo sacara a pasear.

—Ahora no, Trasto. El trasnoche me ha sentado fatal. Me duele el estómago y tengo ganas de vomitar. ¿Has visto a Debra? —El perro corrió hacia la habitación de su amiga y saltó a la cama, eufórico. Mara asomó la cabeza por el hueco de la puerta y, tras comprobar que dormía como un tronco, la cerró. Se tumbó en el sofá como si estuviera a punto de morirse y vio que no eran ni las diez de la mañana—. Joder, ni siquiera es la hora del almuerzo.

Entornó los párpados y encogió las piernas para echar una cabezadita. Reparó en el sonido de las pezuñas de Trasto arañar la puerta. Lo había dejado encerrado en la habitación de Debra y se maldijo por ello. No quería que la despertase tan pronto o su mala leche la terminaría convirtiendo en la bruja del norte: desagradable y más mandona que su abuela. Se levantó a duras penas y llegó al dormitorio de su amiga como si fuera un zombi al que le habían crecido raíces en los dedos de los pies. Le abrió a Trasto y lo miró con desgana al ver que de nuevo se quedaba sentado.

—No te quedes ahí parado y sal de una vez. No estoy de humor para tus juegos. —El yorkshire le mostró la dentadura mientras emitía gruñidos amenazantes. Ella lo volvió a reprender—. No sé qué mosca te ha picado hoy, pero vas a despertar a Debra y ya sabes cómo se pone. ¿Quieres que vayamos a dar un paseo? —El perro continuó con sus refunfuños y ella, cansada de su desafío, lo dejó allí plantado y se volvió al sofá. Todavía no había llegado a él, cuando sintió los dientes de Trasto clavárseles en el pantalón de chándal y tirar de él hacia atrás con saña—. Pero ¿qué demonios te ocurre hoy? Me estás cansando. ¡Suéltame! —El perro comenzó a ladrar endemoniado y a mirarla como si no la reconociera—. ¡Trasto, basta! ¡Se acabó!

De pronto, se abalanzó sobre ella tras un salto inesperado y consiguió morderla a pocos centímetros por debajo de la rodilla. Mara soltó un quejido y se llevó la mano a la escasa sangre que manchaba el pantalón.

—¡¿Estás loco?! ¡Me has mordido! —le reprochó casi sin creérselo—. ¡Joder, Trasto! —El perro retrocedió apenas un metro y volvió a enseñarle los colmillos. Ese no era el Trasto de siempre. Su rostro estaba desfigurado por la rabia, y su mirada cargada de inquina la torpedeaba sin cesar—. No sé qué es lo que tienes, pero te aseguro que mañana te voy a llevar al veterinario. Y si ahora mismo no te calmas, juro que te voy a encerrar en la despensa. —El perro no atendió a sus palabras y de nuevo quiso arremeter contra ella. Esta vez, Mara se preparó para el ataque y colocó el brazo derecho a la altura de la cintura. El yorkshire saltó con la clara intención de morderla, y ella, confusa por lo que le estaba sucediendo, quiso detenerlo con un grito que le nació de las entrañas—. ¡¡Bastaaa!! ¡Para ya!

En ese momento, reparó en el brillo que se desprendía de la manga de la camisa y apenas tuvo tiempo para reaccionar. Trasto voló por los aires hasta estamparse con el respaldar del sillón, a la vez que los aparatos electrónicos se encendieron de forma repentina. Escuchó tras de sí el sonido de la televisión, mientras sus ojos asustados contemplaron cómo el microondas se ponía en funcionamiento, incluso todos los quemadores de la cocina eléctrica relumbraban con un rojo atemorizador.

Retrocedió, asustada. Se apoyó en la maceta que decoraba la esquina, en esa planta de interior de tallo largo y hojas delicadas que le regalaba vida a la casa: una palmera de salón como la conocía todo el mundo; una chamaedorea elegans para una estudiante de biología como era ella. Se humedeció los labios y de reojo observó a su amiga correr por el pasillo y llegar hasta el perro.

—Pero ¿qué le has hecho a Trasto? —Debra lo arropó entre sus brazos mientras este soltaba quejidos lastimeros.

—No le he hecho nada. ¡Me ha atacado! —se defendió.

—¿Trasto? ¿Nuestro Trasto?

—Sííí. Mira. —Se remangó el pantalón y le enseñó la mordida—. Me ha hecho sangre. Puede que esté teniendo los primeros síntomas de la rabia. ¡Qué sé yo! Se ha vuelto loco. Histérico. Algo le pasa, no es normal.

Enfadada, su amiga sopló hacia arriba y se despejó de la frente los rizos negros que le entorpecían su mirada inquisitiva. La observaba como si la loca fuera ella.

—¿Y por qué has puesto el microondas en marcha sin nada dentro?, ¿para qué has encendido los fuegos de la cocina?

—No he sido yo. —Frunció el ceño sin comprender lo que estaba ocurriendo, después, volvió a reparar en la luz que se traspasaba de la manga de la camisa. Sin pensárselo dos veces, dejó al descubierto el antebrazo y angustiada se lo mostró a su amiga—. ¡Mira! Algo me pasó anoche. Todavía no sé lo que es. Se me acercó un tío buenorro, pero muy raro, y al rozarme con la mano me contagió con algún tipo de parásito brillante.

Debra mostró su desacuerdo con un gesto y examinó recelosa la zona que ella le señalaba durante unos segundos. Sus ojos más negros que el hollín se movían de un lado a otro y no auguraban nada bueno.

—Yo no veo nada extraño.

Dejó a Trasto en el suelo y este salió corriendo hacia su habitación.

Después, tras apagar los fuegos de la cocina e interrumpir la marcha del microondas, se sentó en uno de los taburetes de la barra americana e indagó en los ojos de Mara. Comenzaba a preocuparse.

—¿Cabría la posibilidad de que alguien anoche te metiera algo en la bebida y estés todavía bajo sus efectos? —le preguntó.

—Pero ¿qué dices?, ¿crees que alguien me ha drogado? No, claro que no. Es el brazo. Pensaba que había sido una especie de alucinación mía porque cuando me he levantado no la tenía, pero no, está brillando otra vez. ¿No lo ves?

—A tu brazo no le ocurre nada. —La cogió de la mano con labios temblorosos e intentó calmarla—. Deberías volver a la cama y dormir un poco más. Es muy temprano. ¡Joder! No es ni mediodía. Esto se te pasará en cuanto descanses. No es más que un ataque de nervios. Tenemos los exámenes finales a la vuelta de la esquina, eso es todo, y sabes que a partir de mañana seremos dos ratonas de biblioteca. Te estás estresando otra vez. ¿O no te acuerdas de lo que te ocurrió el año pasado? —Mara se llevó las manos a la cabeza. No, no, aquello no era lo mismo—. Estabas segura de que alguien te había jaqueado el teléfono porque viste una luz parpadeante en la pantalla unas cuantas veces y el logotipo de una empresa de informática. Nos conocemos. Llegan los exámenes y te emparanoias con todo.

—Te... te juro que esto no es igual —balbuceó como una niña pequeña mientras observaba el color plateado de su brazo. Aquello era real. Lo sentía. Estaba vivo bajo su piel—. ¿De verdad no lo ves? —Su amiga negó con la cabeza muy despacio—. ¡Joder! ¡Mierda! Necesito coger aire. Me estoy asfixiando. —Cogió su bolso cruzado y se dirigió a la puerta.

—¿Y adónde piensas ir?

—A ningún sitio. Daré un par de vueltas por La Laguna.

—¿Con esos pelos de loca? —Mara dirigió sus ojos hacia arriba como si así pudiera ver el desastre que tenía en la cabeza. Buscó un coletero en el bolso, improvisó un moño y esperó la aceptación de su amiga—. No tardes. No quiero salir a buscarte con estas pintas. Necesito ducharme primero, pero antes me vuelvo a la cama un rato más. Y que sepas que después pienso obligarte a hacer las paces con Trasto.

Mara suspiró arrepentida y salió a la calle con su chándal de andar por casa y que a veces utilizaba como pijama. Recorrió la Avenida Trinidad sin prestar atención a los domingueros que habían madrugado para abarrotar las cafeterías y disfrutar de un paseo por el centro. Dobló a la izquierda hacia la calle Herradores y continuó su camino sin ningún rumbo aparente. No se entretenía mirando escaparates, más bien, deambulaba a paso ligero con la cabeza gacha.

Alzó la barbilla en cuanto oyó el gruñido de un perro, un pastor alemán al que paseaba una señora mayor y que trataba de contenerlo tirando de la correa. El chucho no apartaba la vista de ella mientras le mostraba sus colmillos afilados. Mara aceleró el paso y se internó en la calle San Juan para dirigirse a la plaza de la catedral. Se sobresaltó al toparse con un caniche despreciable que la miraba con ojos de asesino. ¿Qué coño estaba sucediendo con todos los perros de la ciudad?, ¿por qué la habían tomado con ella?

De reojo, observó cómo la luz del brazo parpadeaba de una manera tenue y pensó que en breve se apagaría. Rezó para que fuera definitivo, aunque algo dentro de ella le susurraba que tenía implantado una especie de interruptor y que, además, no poseía el mando para manejarlo a su antojo.

Se situó frente a la puerta de la iglesia y, al mirar hacia la izquierda, se acordó de su madre, quien siempre le contaba la misma historia al pasar por allí. Durante más de cien años, el pequeño estanque situado en la misma plaza albergó numerosos patos. Era imposible caminar por el lugar y no detenerse para observarlos con sus crías chapotear en el agua. Un día, cuando tenía cinco años y les estaba dando de comer miguitas de pan, quiso jugar con ellos y se metió dentro del estanque en un despiste de su madre. Los patos, al ver que tenía el pan en las manos, se le abalanzaron encima y comenzó a gritar. Un hombre la sacó de allí, y aunque ella no se acordaba bien del episodio, cada vez que pisaba la plaza, se imaginaba la cara de angustia de su madre y se echaba a reír.

En el dos mil trece, rodeados de mucha controversia, los patos abandonaron el estanque y fueron trasladados a otro lugar más adecuado. Para muchos, eran el emblema de la catedral, para otros, eran portadores de enfermedades, y allí, en la ciudad, estaban sometidos a un gran estrés. Fuera como fuese, ya no estaban, y la leyenda urbana que contaba que algunos desalmados los robaban para la cena de Navidad había desaparecido con ellos.

Mara se sentó en un banco, agobiada por todo lo que le estaba ocurriendo, y sintió miedo de remangarse la camiseta larga para comprobar el estado del brazo. No tenía ni idea de qué hacer con aquella mancha que era evidente que solo ella podía ver. Ella... y tal vez los perros. Estaba segura de que Trasto había reaccionado a su luminiscencia, aunque no comprendiera por qué se había puesto agresivo. Era dócil y muy cariñoso, apenas ladraba y jamás molestaba a los vecinos.

Unas lágrimas repentinas amenazaron con despuntar de sus ojos y rodar por las mejillas. Se las secó con una de las mangas, contuvo la respiración y se concentró en el punto donde una vez los patos graznaban sin importarles la presencia de los viandantes para que la historia de su madre le sacara una sonrisa de nuevo. Los andares de un gato negro llamaron su atención. El felino, con una mirada desconfiada, se estaba aproximando al banco donde permanecía sentada. Primero, rodeó una de las patas de hierro sin apartar la vista de ella y, luego, se encaramó sobre el respaldar y ladeó la cabeza con extrema curiosidad.

Mara recordó el gato de la noche anterior y de inmediato descartó que fuera el mismo. Demasiados kilómetros para recorrer con sus pequeñas patas. Lanzó un suspiro cansino e imaginó que no solo los perros reaccionaban ante la luz de su brazo; existía la posibilidad de que todos los animales del mundo se hubieran dado cuenta de que había algo extraño en ella, así que lo contempló con suspicacia.

—Será mejor que te largues de aquí —lo amenazó entre dientes—. No sé quién diablos te crees que soy, pero ya te digo yo que soy una chica normal y corriente. Así que déjame en paz. —Puk arqueó las cejas desconcertado por su sincera verborrea. Con la barbilla, le pidió a Darem con un gesto que se acercara. El naferis estaba observando la escena desde el otro lado de la calle—. Y como se te ocurra arañarme, morderme o dejarme la cara marcada con tus uñas, te juro que no saldrás vivo de esta plaza.

Mara lo retó con sus ojos boscosos hasta que por fin el gato saltó del banco y fue a reunirse con un hombre que parecía ser su dueño.

Al principio, no le prestó atención. Quería que los dos desaparecieran de su vista lo más pronto posible para seguir quejándose de sus desgracias. Sin embargo, el hombre de espaldas anchas y brazos musculados se plantó delante de ella con cara de pocos amigos. Mara alzó la barbilla más despacio para verlo en su totalidad y dio un respingo al reconocer sus facciones angulosas y su cabello ensortijado.

Se levantó de inmediato al tiempo que el corazón le daba un vuelco. Lo había reconocido. Era él. El tipo misterioso de la fiesta, ese que tenía un amigo que parecía un auténtico vampiro. Escudriñó sus ojos grises tan opacos como la expresión de su rostro y desvió la mirada hacia sus labios, más dulces, más conciliadores.

—¿Quién eres? —le preguntó decidida.

—No. ¿Quién eres tú? —le susurró.