Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Contraluz Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Contraluz

- Sprache: Spanisch

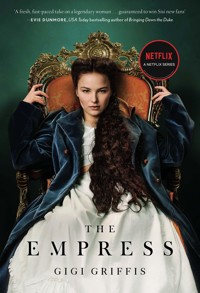

La novela imprescindible para los fans de Los Bridgerton, Outlander y The Crown. Una deslumbrante reinterpretación del romance de Sisí. Es el año 1853, e Isabel "Sisí" de Baviera, de 16 años, ha sido muy clara: esperará el amor arrollador y arrebatador del que hablan los poetas, o no tendrá ningún amor. Que su hermana mayor, Elena, haya elegido la línea del deber y se esté preparando para casarse con el emperador Francisco José de Austria, no significa que Sisí tenga que someterse también a una existencia tan desprovista de pasión y de regimiento. Mientras tanto, en Austria, el Emperador se recupera de un intento de asesinato que lo dejó herido y asustado. En un intento de mantener la paz, Francisco José se ha comprometido con sus deberes imperiales y ha prometido un romance con la flexible princesa de Baviera, Elena, en su próxima celebración de cumpleaños. ¿Qué mejor manera de unir al país? Pero cuando Sisí y Francisco José se encuentran inesperadamente en los jardines de palacio, lejos de las miradas indiscretas y las críticas implacables de sus familias, su conexión no puede negarse. Y cuando sus conversaciones ilícitas se convierten en algo más, pronto deberán elegir entre las expectativas de la corte y los ardientes deseos de sus corazones...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 380

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Para mis hermanas, de sangre y por elección: RJ, Natalia, Sarah y David.

Sobre las salvajes olas del mar del Nortemi amor,yaces tumbado;te he devorado poquito a poco,cubierto de sal y espuma.

DIARIO PERSONAL DE LA DUQUESA ISABEL DE BAVIERA

La madre de Isabel era puro pánico y furia, un torbellino de faldas y aguardiente que gritaba a tal volumen que bien hubiera podido despertar a los muertos.

—¡Sisí!

Isabel odiaba que la llamaran así y su madre lo sabía. Era un nombre infantil y la excusa perfecta para que la tratara como a una niña.

—Sisí, ¿dónde estás?

La voz de su madre se oía cada vez más cerca.

Isabel se había escondido tras una elegante cortina celeste del suelo al techo, a juego con los ricos tonos azules de las sillas de terciopelo de aquel comedor en el que se ocultaba y que, a su vez, conjuntaban con el exquisito suelo de madera de nogal, todo siempre a la altura del caro gusto de su madre. El resto de la casa era parecido: arcos y puertas celestes, colchas en tonos brillantes, suelos de madera cálidos cubiertos de alfombras, todo rodeado de flores o vides trepadoras.

Su hermana de ocho años, Spatz, se coló tras la cortina junto a ella como gesto de complicidad. Isabel arqueó las cejas ante su hermana, que tenía los ojos como platos, y se llevó un dedo a los labios. Pero Spatz no necesitaba que nadie le pidiera que guardara silencio. Ya conocía muy bien aquel juego en el que se escondían de su madre. Todos lo hacían. Solo Elena, que se había vuelto muy seria últimamente, había dejado de hacerlo.

Ese simple pensamiento provocó que cerrara los ojos sin tan siquiera pretenderlo. Justo el día anterior, su hermana la había reprendido por no comportarse como una persona adulta.

«Pareces nuestra institutriz», le había respondido Isabel, incapaz de contener su decepción. Elena se pasó el resto del día sin dirigirle la palabra.

—¡Si-sí! —volvió a gritar su madre, pronunciando cada sílaba de su nombre por separado como si eso pudiera hacer que saliera de su escondrijo.

Isabel sabía que su madre quería hacerle algo en el pelo. Ya podía imaginarse las próximas dos horas de su vida: «¡No te muevas, Sisí! ¡Quédate quieta, Sisí! ¡Deja que te tiremos de la cabeza en todas direcciones mientras te clavamos las horquillas, Sisí!». Incluso cuando intentaba hacer lo que le pedía, nunca era suficiente. Cada respiración era interpretada como inquietud. Cada mueca accidental, una queja. La última vez que un duque había acudido para hablar de compromiso, lo había intentado —de verdad que lo había intentado—, pero, al final, había acabado igual: con su madre enfadada y el duque a la fuga.

Era mejor esconderse.

Pasó el pulgar por la gruesa tela de seda de la cortina mientras la brisa que entraba por la ventana que tenía abierta a sus espaldas le cosquilleaba el cuello. Las tres niñas habían salido por aquella ventana miles de veces jugando al escondite —y cuando habían necesitado escapar deprisa—, aunque suponía que Elena ya no se rebajaría a descender por el enrejado hasta el césped ahora que había perdido su sentido de la aventura. Ahora que se suponía que iba a casarse con el emperador.

Era incluso peor porque Elena no solo había perdido la osadía y estaba distante, sino que pronto se iría. Casarse con el emperador implicaba mudarse a Viena. Y dejar a Isabel atrás con…

—¿Dónde estás?

La pregunta de su madre iba acompañada de un sonido de frustración casi animal, tan sobrecogedor y cercano que Isabel dio un respingo y Spatz tuvo que taparse la boca con la mano para reprimir la risa. Su madre se las había arreglado para entrar en la habitación sin que la oyeran, toda una hazaña teniendo en cuenta su habitual estruendo al caminar.

Isabel recuperó la compostura y le guiñó un ojo a su hermana.

—Por el amor de Dios, Sisí. ¡El duque llegará en cualquier momento!

El duque. La gran esperanza de su madre para su futuro y uno de los hombres más pomposos que había conocido. Su progenitora esperaba que le propusiera matrimonio ese día; Isabel esperaba que se cayera del caballo por el camino.

Más pisadas por la habitación. Una criada, seguro. Elena ya no se rebajaría a correr así.

—¿Ni siquiera se ha vestido todavía? ¡No puede ser! —dijo su madre.

Isabel puso los ojos en blanco. «En cualquier momento» era una exageración. No se esperaba al duque hasta dentro de unas cuantas horas. Sonrió a Spatz, arqueando una ceja. Las dos distaban mucho de estar vestidas: iban en camisón, descalzas y con el pelo alborotado, sin peinar.

Las hermanas, envalentonadas, se asomaron por la cortina. La sirvienta sostenía el vestido de Isabel para ese día: con volantes, glamuroso y cubierto de lazos, pero tan almidonado que bien podría tenerse en pie solo. Quizá fuera esa la respuesta a todas sus plegarias de aquel día, que el vestido la sustituyera. Dudaba mucho que el duque notara la diferencia si no hubiera una mujer real dentro. De hecho, seguro que le parecería una mejora.

Vieron como su madre se agarraba el costado con gran dramatismo y se apoyaba en la pobre sirvienta sobrecargada, que tuvo que hacer un gran esfuerzo para no dejar caer ni a ella ni a aquel vestido con vida propia.

A pesar de los nervios, su madre estaba perfecta, como siempre, con un vestido de escote muy pronunciado y mangas abullonadas de color verde oscuro. Un collar floral atraía las miradas a su delicada garganta y a su perfecta estructura ósea. El cabello color miel y las elegantes facciones de su madre contrastaban con los bucles oscuros y los rostros juguetones de Isabel y Spatz. Elena, por su parte, había heredado la melena dorada y los gráciles movimientos de su madre, y ahora también había adoptado el decoro a juego.

Isabel y Spatz, conscientes de que su madre podría volverse en cualquier momento y pillarlas, volvieron a agazaparse tras la cortina. En cuanto las mujeres se llevaron su conversación a otra estancia, Isabel miró a Spatz y se apretó el costado imitando de forma exagerada a su madre.

—¡Voy a desangrarme por dentro por culpa de esa niña! ¡Traedme otra copa de aguardiente!

Spatz soltó una risita nerviosa y se tapó la boca con la mano.

La voz estridente de su madre todavía podía oírse, aunque ahora algo más lejos, esta vez dirigiéndose a Elena, que debía de haber escogido ese desafortunado momento para salir de su habitación y entrar en el vestíbulo.

—No permitiré que todo vuelva a salir mal; otra vez no, no en el último minuto.

Y ese era justo el problema: el duque había estado equivocado desde el primer minuto. Isabel no había deseado ninguna de sus atenciones, incluso antes de que entrara por la puerta, pero daba igual la delicadeza con la que lo dijera, nadie parecía querer escucharla.

Spatz miró a su hermana mayor, curiosa.

—Madre dice que quiere proponerte matrimonio.

—Bueno, puede proponérmelo todo lo que quiera —respondió Isabel, acercándose como para hacerle una confidencia—, pero yo no lo quiero a él.

Isabel le dedicó una sonrisa irónica y alborotó el despeinado pelo castaño de Spatz. Su hermanita se parecía mucho a ella cuando tenía su edad: nariz aguileña, piel clara y mejillas rosadas de niña traviesa. La única diferencia eran sus ojos: los de Isabel eran de un misterioso color entre azul y verde, mientras que los de Spatz eran de ese marrón oscuro líquido que adquiere la tierra húmeda del bosque tras la lluvia.

—¿Pero por qué no?

—¿Acaso no te has fijado en cómo viste? —le susurró, fingiendo horror, tras darle un empujoncito.

La primera vez que se vieron, en un banquete realmente incómodo, el duque llevaba puesto un cuello con tantos volantes que parecía un pavo. Por supuesto, fue todavía mucho peor la forma en que se pasó toda la velada hablando de sí mismo hasta acabar posando su posesiva mano sobre la rodilla de Isabel por debajo de la mesa. Pero Spatz desconocía esa parte. Su atuendo sería lo que recordaría la más joven de las duquesas.

Spatz puso los ojos en blanco al rememorarlo.

Entonces Isabel, más seria, apartó un mechón de pelo del rostro de su hermana.

—No estoy enamorada de él y quiero tomar mis propias decisiones.

Spatz asintió, sincera, pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, el sonido revelador de un carro resonó en el camino de gravilla y entró por la ventana abierta que tenían detrás. Isabel arqueó las cejas, sorprendida. Pensaba que aquel lamento materno de «en cualquier momento» había sido una hipérbole. Como de costumbre. Pero el duque ya estaba allí, bajando de su carruaje. Isabel pudo atisbarlo entre los árboles que se interponían entre la ventana y el camino. Su supuesto amado: piel pálida, bigote rizado y una expresión de autocomplacencia que resultaba ridícula en un hombre que llevaba puesto el sombrero de plumas más grande que había visto en su vida. Lo observó hasta que desapareció tras la esquina de la casa.

Isabel se alejó de la ventana, tomó la cara de su hermana con las manos y se agachó para mirarla directamente a sus ojos curiosos.

—Quiero un hombre que sacie mi alma. ¿Lo entiendes?

Spatz asintió, luego negó con la cabeza y soltó una risita nerviosa.

—Y quiero lo mismo para ti algún día.

Isabel besó a su hermana en la frente, en aquella piel cálida, seca y perfumada por la miel y el té con el que se fabricaban sus jabones.

—¡Sisí!

La voz de su madre volvió a oírse cerca. Demasiado cerca.

Por eso, antes de que pudiera encontrarla y obligarla a desfilar hacia su fatídico destino, se levantó las faldas, se encaramó al alféizar y se dejó caer sobre la fría hierba cubierta de rocío.

Cuando dobló la esquina de la casa, volvió a oír a su madre gritar.

—¿Dónde está?

Y Spatz, su querida y adorable Spatz, respondió, seria:

—Ha dicho que quiere un hombre que sacie su alma.

Sí, hermanita. Tendría un gran amor o no tendría ninguno. Ese era el límite que se había marcado y jamás lo cruzaría.

A Francisco José le gustaba todo de la esgrima: el aire frío en la garganta desnuda, los hombros tensos como la cuerda de un arco, el suave olor de la hierba húmeda y la forma en que el mundo se empequeñecía a su alrededor hasta que toda su atención se centraba en los movimientos y los contrataques. Era el único momento en el que se sentía bien, completamente seguro. El único momento en el que no estaba rodeado de gente que no paraba de pedirle que considerara aquella alianza o a tal noble o a alguna jovencita como silenciosa y obediente emperatriz. Todo el mundo quería algo de él y estaba cansado.

La esgrima le permitía olvidarse de todo y simplemente ser, durante unos minutos, Francisco José. No el emperador. No un Habsburgo. No una fuente de dinero, apoyo o herederos. Solo un hombre con una espada poniendo a prueba sus muñecas, practicando con un jardín real de fondo, con sus altos arbustos y sus blancos caminos de brillante piedra blanca. Solo, excepto por su oponente y Teo, su asistente personal, que estaba de pie a su lado.

—¡Ajá! —soltó su oponente para festejar su triunfo, abalanzándose sobre la apertura que Francisco José le había dejado, aunque, como de costumbre, lo hubiera hecho a propósito.

Francisco José evitó el golpe y atacó sin piedad.

—¡Ajá! —le contestó, seguro de que su espada estaba a punto de hacer contacto.

Pero no. Su oponente bloqueó el golpe con facilidad y contratacó con vigor.

—¿Y ahora, qué? —dijo una voz familiar al otro lado de la máscara—. No podemos ganarlos todos, ¿verdad?

La sorpresa y el enfado se apoderaron del cuerpo de Francisco José, tensando su musculatura. Creía que estaba practicando con el maestro de esgrima y la ausencia de conversación se había convertido en parte de su tranquila rutina desde que le pidió que dejara las formalidades. Pero aquella voz carecía de la lentitud y tranquila cadencia propia del maestro de esgrima. Era demasiado cortante. Tan cortante que solo podía pertenecer a su hermano pequeño, Maxi.

¿Pero cuándo había vuelto a palacio? El menos fiable de los Habsburgo llevaba meses fuera haciendo quién sabe qué con quién sabe quién. Francisco José lo había enviado en misión de reconocimiento a Italia, pero, para variar, había descuidado la correspondencia, por lo que no sabía dónde había estado.

Francisco José tensó la mandíbula. Por supuesto, Maxi tenía que presentarse allí para provocarlo en el único momento en que podía ser él mismo. No podía dejarlo en paz. Y aquel día, de todos los días, era en el que más necesitaba su compostura.

Los pies de Francisco José se movían deprisa, casi sin permiso, mientras avanzaba. Maxi se pondría insoportable si ganaba. De repente, ganar era más importante que la técnica.

Las espadas chocaron y los dos hermanos se enzarzaron en una danza complicada: dos pasos adelante, atrás, atrás, adelante, atrás. Francisco José presionó y atacó hasta casi tropezar. Y entonces…

Lo tuvo donde quería. Por fin, la punta roma de su espada encontró la marca en el corazón de Maxi e impactó en el tejido que recubría el pecho de su hermano.

—Touché.

Francisco José dio un paso atrás, con la respiración entrecortada, y se levantó la máscara.

Maxi relajó los hombros, dejó que su máscara cayera a la hierba y se pasó la mano por la melena rubia rojiza. Parecía imperturbable y Francisco José deseó poder parecer tan despreocupado como él. Si no lo conociera tan bien, podría parecer que no le había importado perder. Pero a Maxi siempre le importaba. A los dos les importaba. La rivalidad era la sangre de la vida de los jóvenes. Al menos eso es lo que creía su madre y así es como los había criado. Ahora, ninguno de los dos podía soportar perder.

—Está claro que no has descuidado tu práctica, hermano —dijo Maxi con una sonrisa nada sincera en los labios—. Ya veo que los rumores de tu defunción eran algo exagerados.

—Me alegra comprobar que esos rumores te han hecho volver a toda prisa, preocupado por mi salud, hace ya tantos meses.

Las aristas del comentario eran afiladas. Francisco José había aprendido la lección y ya no permitía que Maxi le hiciera daño; sabía que no era de fiar. Pero estaba dolido. Había estado al borde de la muerte y su hermano no había vuelto a casa.

Maxi agitó la mano en un claro gesto de desdén.

—Es cierto que he llegado un poco tarde y, con todo, has resurgido de tus cenizas como el maldito ave fénix, tal como sabía que harías.

Era cierto. Los médicos estaban sorprendidos por lo rápido que Francisco José se había recuperado. Después de que le cortaran la garganta, se había levantado de la cama, había caminado y había vuelto a sus obligaciones mucho antes de lo que jamás hubieran pensado.

La verdad es que no había tenido opción. Si no hubiera salido de aquel lecho de enfermo, habría acabado muriendo. La herida se había cerrado sola, pero las lágrimas de su mente seguían ahí. Un simple sonido u olor, una ilusión óptica, y las llamas del infierno se reavivaban. Podía sentir a diario cómo entraba la cuchilla en su cuello, cómo se le escapaba la vida y el odio que se ocultaba tras el acto. La única cura era un movimiento constante y un control perfecto.

Francisco José se encogió de hombros, apartando esos pensamientos. Hoy, más que nunca, no podía permitirse mortificarse. Esperaba que sus gestos pudieran parecer un simple estiramiento. No podía dejar que Maxi percibiera algún rastro de debilidad.

—Majestad, ya es hora.

Francisco José se giró hacia Teo, durante los últimos meses su confidente, la única persona de palacio que conocía sus secretos y se reía con sus bromas. Se limitaron a intercambiar un pequeño gesto de asentimiento, pero esa simple acción ya hizo que Francisco José se sintiera más estable y apoyado. No sabía cómo habría podido soportar aquellos meses sin él.

Francisco José levantó la mirada por encima de Teo hacia el palacio, en la distancia. La fachada blanca se había suavizado con los tonos dorados del sol de primeras horas de la mañana y los tejados parecían de un verde metálico. Un bonito exterior que escondía algo mucho más frío y hostil en el interior. Apretó el puño.

Maxi lo observaba de cerca, así que Francisco José volvió a encoger los hombros e intentó sonreír. No le salió demasiado bien. Su cara había perdido la práctica. Maxi recogió su máscara y se volvió para seguir a Teo hasta la cima de la colina. Francisco José se unió a ellos a poca distancia, despacio, reticente. Dejar atrás aquel jardín le aceleraba el corazón y agudizaba su sensación de peligro. Decidió pasar los dedos por los suaves pétalos de una rosa para no olvidar dónde estaba.

«No te estás muriendo, Francisco José. No estás en peligro. Solo vas a una ejecución.»

Ahora era Isabel el torbellino. Puck, su caballo, libre y salvaje, ganaba velocidad hasta romper a galopar. Su camisón se aferraba a sus costados y su melena rebotaba al ritmo del movimiento del caballo, lejos de los duques vanidosos y de las madres que intentaban reducirla, atrapar su alma en un apretado corsé. No se haría pequeña por nadie.

Sabía que algún día se enamoraría y que ese amor la haría más grande, no menos. Había escrito poemas al respecto y sus versos favoritos estaban grabados a fuego en su alma. Mientras Puck y ella cruzaban al galope el bosque y saltaban serpenteantes arroyos, los repetía mentalmente:

En desfiladeros rocosos y profundos,

en bahías rodeadas de viñedos,

el alma siempre le busca

solo a él.

Solo a él. Isabel sabía con todo su corazón que lo sabría en cuanto lo viera. Su alma salvaría la distancia y lo reconocería en el acto. Tenía claro que no era aquel pomposo duque, así que tenía que huir. Lejos, lejos, muy lejos. Huracán, granizo, tempestad. Adentrándose en aquellas colinas en las que arbustos bajos, campos ondulados y lagos de aguas cristalinas se extendían bajo sus pies en todas direcciones.

Solo deseaba poder llevarse a Elena con ella a aquellas colinas, conseguir que volviera a ser ella misma. Podrían buscar bayas y empapar el dobladillo de sus vestidos con las gotas del rocío. Tumbarse para mirar las estrellas por la noche. Vivir, respirar y dejar de intentar ser otra persona… ¿Y para qué? No había nada que mereciera lo bastante la pena como para perderse a una misma: ni los caprichos de una madre ni tan siquiera un emperador. Eso era lo que Isabel le había dicho a su hermana la semana anterior, después de que Elena se equivocara identificando los tenedores durante sus lecciones de etiqueta: «Si no te quiere por quien eres, entonces no te merece». Si tienes que ser remilgada y correcta todo el tiempo, saberte de memoria todos los tenedores… ¿No acabarías asfixiándote en esa caja en la que te han obligado a entrar?

Además, había oído la conversación. Habían atentado contra la vida del emperador. Elena se merecía a alguien compasivo y humilde, no a alguien a quien la gente quisiera hacer daño. Se merecía amor verdadero, no un matrimonio político destinado a rehabilitar la imagen del emperador. Se le hizo un nudo en el estómago al pensar que su compromiso también pudiera poner a su hermana en peligro.

Espoleó a Puck para que acelerara y se aferró todavía con más fuerza a las riendas. Era un alma salvaje, indomable, como una tormenta o el fuego. Jamás dejaría que su madre la convirtiera en lo que ella quería: una chica sin esperanza, sin sueños, sin amor. Algún día encontraría a su gran amor y, juntos, serían indomables.

Pero, en esos momentos, Puck era el único que comprendía ese sentimiento. Su querido caballo era el único que la conocía de verdad, que sabía lo que significaba ser libre. Sintió una gran oleada de afecto por él a medida que ascendía por una colina y enlentecía el paso. Estaba en una cresta, con un descenso inclinado y rocoso a ambos lados, con el sol, un orbe amarillo rosáceo, en la distancia.

Cerró los ojos y disfrutó del cosquilleo en la piel, del olor a pino que impregnaba el aire, de la fuerza de Puck. Ojalá pudiera sentirse siempre así, tan viva, tan real.

Pero entonces, de repente, el mundo pareció inclinarse. Puck intentó resistirse, pero Isabel voló por los aires con el tiempo justo para caer sobre las manos y las rodillas. Se quedó sin aliento por el impacto, con un dolor agudo en las rodillas y las manos aferradas a la hierba como si aquellos frágiles tallos pudieran anclarla a la tierra.

Cuando miró hacia arriba, vio a Puck desaparecer por el camino de la cresta, embravecido por lo que fuera que lo hubiera asustado.

Y entonces la vio: una culebra. No era venenosa, pero Puck no lo sabía. Su caballo odiaba las serpientes tanto como ella odiaba a los duques. Ambos huían antes de que pudieran morderles.

—Puck —dijo, resignada.

Ya estaba lejos, pero daba igual. Lo importante era que había salido ilesa. Ya recuperaría a Puck y todo saldría bien. De hecho, incluso mejor, porque así podría justificar su ausencia en casa durante la visita del duque.

—Todo saldrá bien —se repitió en voz baja mientras seguía a su caballo colina abajo.

Y allí estaba Puck, en la orilla de un estanque, con su pelaje castaño reluciente por la luz del sol. Era precioso. Lo quería un montón.

Pero, entonces, se dio la vuelta y no todo salió tan bien.

Su padre estaba dormido cuando entró en su dormitorio, pero no estaba solo. No una, sino dos mujeres yacían a su lado y ninguna de ellas era su madre. La estancia estaba decorada con elegancia, como todas las habitaciones que su madre había tocado, pero había copas de vino y botellas vacías esparcidas por todas partes. Mientras se adentraba en la oscuridad, intentaba pisar con cuidado la ropa que aquellas dos mujeres debían de haber llevado puesta en algún momento. Su padre estaba rodeado de brazos y piernas, de pechos y del contorno de muslos desnudos. Las colinas y curvas que reconfortaban a su padre no eran las mismas que Isabel buscaba.

La estancia olía a sexo, vino rancio y humo de cigarro. Arrugó la nariz sin querer mientras se acercaba a los pies de la cama, donde los pezones de una tercera mujer que no había visto antes surgieron para saludarla.

Y ese era justo el motivo por el que se negaba a casarse si no había amor. No quería una vida como la de su madre, fingiendo que no sabía que su marido se entretenía con otras mujeres en su propia casa. Pero tampoco quería una vida como la de su padre, en constante búsqueda de consuelo fuera del matrimonio porque no había estado enamorado de su madre ni un solo día.

No era el sexo lo que le molestaba. Nunca había estado con un hombre, pero el comportamiento imprudente de su padre había hecho que supiera mucho sobre el tema. No era una mojigata; no le preocupaba. Es solo que no soportaba la forma en que subrayaba la falta de amor entre sus padres, dos personas que, ante todo, se suponía que debían quererse.

Pero Isabel no tenía tiempo para mortificarse aquella mañana. Puck estaba herido. Además, no era la primera vez que había sorprendido a su padre en ese estado y sabía que tampoco sería la última.

—¿Papá? —le dijo en la oscuridad—. Necesito que me ayudes.

Abrió los ojos, mareado. Como de costumbre, su mirada denotaba más descaro que vergüenza. Su padre, el libertino.

—Puck está herido —le susurró Isabel.

No respondió. Se limitó a sentarse y empezar a desenredar la maraña de extremidades de la cama. Isabel se dio la vuelta. Ya había visto suficiente.

Cuando su padre volvió a su campo de visión, ya estaba vestido, con un cigarro en la boca y su rifle al hombro, dos cosas sin las que rara vez se le veía. Le hizo señas para que liderara la salida de la casa.

—¿Qué le ha pasado? —le preguntó ya fuera.

—Algo con la pata… No quiere andar.

A Isabel le alivió la sensación de que sus palabras hubieran sonado firmes, que hubiera sonado segura.

—Vamos a echarle un vistazo.

Su padre aceleró el paso y luego soltó una sonrisita al darse cuenta del día en el que estaban. Se volvió y miró a su hija mediana.

—Creía que te ibas a prometer esta mañana. ¿No te estarán esperando tu madre y el duque?

Isabel lo miró de reojo.

—Tengo curiosidad por saber qué disparate se habrá puesto hoy.

Su padre arqueó una ceja y ella se echó a reír, no sin cierta tristeza. Su progenitor era un extraño y voluble aliado, pero al menos comprendía hasta qué punto eran ridículos sus pretendientes.

—Podrías parar esto, lo sabes, ¿verdad? —respondió Isabel—. Podrías pedirles a todos esos duques que se fueran.

Su padre agitó la mano en un claro gesto de desdén.

—Sabes que eso es asunto de tu madre. No tiene nada que ver conmigo.

Era la misma respuesta de siempre. Vale, le había enseñado a montar a caballo y a reír a carcajadas con sus payasadas, pero cuando el asunto importaba de verdad, jamás intervenía. No sabía por qué seguía esperando algo diferente.

Y, por fin, llegaron. Puck estaba allí, con una pata en alto. Respiraba con dificultad, le temblaba el pecho y tenía los ojos desencajados. El corte de la pata herida parecía mucho peor de lo que recordaba. Observó los ojos entrecerrados y los labios tristes de su padre. Se le encogió el corazón. Aquello era culpa suya. Había sacado a Puck para sentir el viento en la cara y ahora…

Aquel estúpido duque acabaría siendo el fin de los dos.

Su padre dio un paso adelante y examinó la pata de Puck.

—Está rota —le dijo, más irritado que triste.

Para Isabel, Puck era un amigo, pero para su padre no era más que una propiedad, otra cosa que había que cambiar.

Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero su padre agitó la cabeza.

—Tiene la pata rota, Isabel. Ya sabes qué hacemos cuando un caballo se rompe una pata. No podrá correr; no podrás montarlo.

Montarlo. Así era como su padre veía a Puck: algo que montar, un caballo de tiro, nada más.

Cuando Isabel era pequeña, una vez le dijo que había que sacrificar a los caballos que se rompían una pata porque no podrían vivir una vida plena nunca más, pero no era más que una excusa, una decisión de negocios desapasionada. ¿Quién era su padre para decidir lo que para Puck era la plenitud, el potencial de su vida?

Amartilló el rifle y se lo entregó a su hija, un peso con el que estaba familiarizada.

—Hazlo —le dijo, señalando al caballo con la cabeza.

Isabel se quedó helada y le empezaron a temblar las manos. Puck había sido su caballo, su amigo, su consuelo durante más de diez años.

—No puedo —masculló.

—Tú has causado este daño, tú asumes las consecuencias.

Su padre era muy bueno repartiendo culpas. Daban igual sus propios fallos. Isabel se mordió la parte interior de las mejillas.

—Puck no es un bien dañado al que puedas tirar. Es mi amigo.

Sabía qué le iba a responder, pero merecía la pena luchar por su caballo, aunque fuera una causa perdida.

—Es un caballo, Isabel. No una persona. Y ni siquiera deberías haber salido.

Apuntó a Puck con el arma. Su pobre, precioso, salvaje y libre Puck.

Isabel agarró el cañón.

—No, espera. Lo curaré. Sé cómo.

Era una súplica desesperada, pero la hizo de todas formas. Si la decía en voz alta, quizá hubiera alguna mínima posibilidad de que su padre la creyera. O simplemente lo olvidara y Puck pudiera vivir su vida en un bonito redil, comiendo manzanas de sus manos.

Pero su padre se mantuvo firme, inmutable, e Isabel se quedó sin respiración, robándole las palabras. El tiempo parecía acortarse, ralentizarse, acallarse. Los pájaros no se oían, la brisa había dejado de soplar. Incluso la naturaleza guardaba un minuto de silencio por su querido y adorable Puck.

Se acercó a su caballo por última vez, rodeó su suave cara con las manos y presionó la mejilla contra la parte superior de la nariz de su querido amigo. Deseó que pudiera leerle el pensamiento.

«Lo siento mucho, Puck. Te echaré de menos.»

—Aparta, Isabel —oyó a sus espaldas.

Y eso hizo. Y entonces rompió a llorar.

Por suerte, el uniforme de los Habsburgo era rígido como un tanque, porque Francisco José temblaba dentro como una hoja. Era incapaz de parar. Su única esperanza para no perder la compostura era que nadie se diera cuenta. El borde de la camisa le rozaba la cicatriz del cuello, aquel recordatorio constante, pero, al menos, estaba tapada. No permitiría que aquellos bastardos vieran las marcas que su causa le había dejado: ni la cicatriz ni el temblor.

Francisco José estaba de pie, en su habitación, rodeado de una armada de sirvientes bien peinados y con guantes blancos que se habían pasado quince minutos confinándolo dentro de su monstruoso uniforme. Por el rabillo del ojo vio su reflejo, elegante y regio, en el espejo con marco de oro que había a su izquierda. Pero la habitación que lo rodeaba era igual de rígida que aquel uniforme: el papel de la pared parecía monótono y el rico marrón oscuro de las pesadas cortinas, inflexible. Era sorprendente hasta qué punto una habitación podía reflejar su propio estado de ánimo.

La única persona menos cómoda que Francisco José en aquella estancia era el nuevo mayordomo, firme, de pie junto al espejo. ¿Acaso seguía vivo? Parecía tan disecado como el oso que había en la esquina, entregado aquella misma mañana por cortesía del zar ruso, un recordatorio de otra cosa que alguien quería de él: apoyo militar.

—Teo, hazme un favor —dijo Francisco José, poniendo fin al silencio.

—Por supuesto, Majestad.

—Averigua si el chico nuevo aún respira.

A pesar de su forma inexpresiva de decirlo, Teo sonrió y Francisco José se sintió un poco mejor.

Inspiró profundamente y se ajustó el cuello. El nuevo ayuda de cámara se parecía un poco a Maxi —en la mirada y la mandíbula— y Francisco José se preguntó dónde estaría y si su madre intentaría llevarlo a la ejecución. Después de su combate, como cabía esperar, había desaparecido. Francisco José jamás podría hacer lo que quisiera, pero Maxi era libre como un pájaro. Incluso más libre. Los pájaros tenían que construir su nido y alimentar a sus crías. Los nidos de Maxi ya estaban construidos y, aunque Francisco José sospechaba que había por ahí unos cuantos bebés llorones con sus ojos, era evidente que no se iba a encargar de su manutención.

Francisco José oyó a su madre acercándose por el vestíbulo. Siempre andaba con determinación, un hábito que, de niño, le parecía muy útil cuando intentaba esconderse de sus obligaciones y que ahora le ofrecía la ventaja de avisarlo con tiempo para ponerse derecho.

La condesa Esterházy, la acompañante favorita de su madre, estaba recitando del tirón la agenda con su voz clara y tranquila.

—Hay una corta audiencia con la delegación bohemia después del almuerzo y luego, prueba del vestuario de invierno. Pero, primero, la ejecución.

En ese punto, se interrumpieron de forma repentina los pasos y Francisco José arqueó las cejas en un claro gesto de sorpresa. No es que su madre vacilara frente a una ejecución. ¿Acaso ella habría percibido parte de la ansiedad que él mismo sentía en su corazón?

Pero entonces, los pasos volvieron a oírse y la indignación de su voz pareció perderse en otro lugar.

—Otra prueba no. Posponla.

Su madre, la archiduquesa Sofía de Habsburgo, la pragmática. La gente decía que era el único hombre del palacio de Hofburg. Eso no dejaba en demasiado buen lugar a Francisco José, pero le daba igual. No se equivocaban. Ella era la mejor estratega y la mente más aguda de toda Viena. Había algo de paranormal en su habilidad para saber qué era lo que había que hacer, para ver el peligro antes de que los golpeara. Incluso le dijo que no saliera el día de su intento de asesinato. Le dijo que había agitación, que estaba en peligro.

Fue culpa suya por no escucharla. Por llevarse solo a un guardia. Así que, si su decisión de escucharla hacía que la gente murmurara, pues bueno, lo soportaría. Le debía eso y más.

Justo en el momento en el que se volvió hacia la puerta, vio a su madre entrar. Estaba tan imponente como siempre, con un vestido negro de cuello alto y rígido. Como de costumbre, llenaba cada centímetro del espacio con su poder silencioso.

—Madre.

La archiduquesa hizo una pequeña reverencia y sonrió.

—Majestad.

Se acercó a ella para besarla en la mano, aliviado al comprobar que la suya ya había dejado de temblar.

—He oído que ya has estado fuera. ¿Has dormido algo, querido?

Francisco José negó con la cabeza. No había dormido una sola noche del tirón desde el día que le regalaron la cicatriz. Se preguntaba si podría hacerlo después de la ejecución, consciente de que eso supondría devolverle el golpe a la revolución que había querido matarlo. Pero no era necesario molestar a su madre con todo aquello; no lo comprendería.

—Estás perfecto, Francisco José.

Sofía señaló la puerta y él se colocó a su lado mientras se adentraban en el pasillo de resplandeciente mármol haciendo un gran estruendo al caminar, sonido que rebotaba en los altos techos.

Algunos días, su madre se detenía para admirar los detalles del palacio —los retratos de sus predecesores recubriendo las paredes y la complejidad de las columnas de piedra—, pero no ese día. Ese día, su prioridad eran los negocios. Se dio la vuelta en mitad de un paso y miró a su hijo con seriedad.

—Esta mañana no va a ser agradable, pero tendrás que acostumbrarte.

Francisco José le mantuvo la mirada.

—Creo que hay cosas a las que uno nunca se acostumbra.

Una hora después, Francisco José y su madre estaban de pie en la plaza del patíbulo. Cinco hombres sucios esperaban cubiertos de acero en una plataforma de madera tosca con unas horcas balanceándose a sus espaldas. Francisco José miró sus manos: algunas uñas, moradas y negras como el hollín y otras, directamente ausentes. No pudo evitar preguntarse si siempre las habrían tenido así o si aquello sería obra de sus guardias. Solo de pensarlo, se le hizo un nudo en el estómago. ¿Acaso castigar el sufrimiento con sufrimiento no acabaría generando aún más sufrimiento?

—Míralos a la cara —dijo su madre, interrumpiendo sus pensamientos—. A veces, un gobernante debe demostrar su fuerza.

Francisco José intentó mantener la expresión tranquila mientras apartaba la mirada de las manos de aquellos hombres para centrarse en sus rostros. Bajo su sombrero, el sudor perlaba su piel bajo la ropa y goteaba caliente para luego terminar sorprendentemente frío en el cuello y la columna. Inspiró por la nariz y espiró por la boca, pero no conseguía ralentizar su respiración y su corazón seguía desbocado. El labio superior le volvió a temblar y sabía —aunque nadie a su alrededor fuera consciente— que, de seguir así, acabaría perdiendo el conocimiento. Le sucedía de vez en cuando, siempre que recordaba aquel día. El entumecimiento se apoderaba de él, su campo de visión se estrechaba y, después, la oscuridad. Hasta entonces, solo había sucedido cuando estaba solo.

«Dios, por favor, no permitas que ocurra», pensó.

A su alrededor, la gente empezó a abuchear y el volumen de sus voces subió hasta formar un clamor ininteligible que empeoró su sensación y dificultó aún más que pudiera centrarse en su respiración. Junto a él, su madre le hizo un gesto con la cabeza al jefe de la policía.

—¡Horcas! —gritó el jefe.

Francisco José se sobresaltó cuando los hombres acudieron a colocarles la soga en torno al cuello. Se agarró la solapa, se quitó una de las medallas que llevaba clavadas y la ocultó en el puño cerrado, dejando que los bordes dentados se le clavaran en la palma.

«Céntrate, Francisco José. Siente el filo en la piel. Estás aquí, ahora. Ya no estás allí.»

Si se lo repetía lo suficiente, quizá un día su cuerpo acabaría creyéndoselo y dejaría de estremecerse al recordar el pasado para luego gritar.

—Se os ha condenado a muerte tras haber sido declarados culpables de lesa majestad y sedición, robo y alta traición —declaró el jefe de policía antes de continuar—. Solo Su Majestad el emperador tiene el poder de perdonar a aquellos que han sido sentenciados a la pena de muerte.

Francisco José apretó la medalla con más fuerza y se aferró a ella con mayor intensidad, permitiendo que sus afilados bordes le cortaran la piel. Miró directamente a los ojos del revolucionario del centro, un líder del movimiento que había intentado matarlo.

Ninguno de ellos era el que le había clavado el cuchillo en el cuello, pero todos suponían un peligro. Lo habían planeado. Lo habían aprobado. Representaban el malestar de la gente, afilado hasta convertirse en un arma que había golpeado el corazón de Austria.

Francisco José le sostuvo la mirada.

—¿Tienen los condenados algo que decir? —les preguntó el jefe de policía. La multitud guardó silencio.

El corazón de Francisco José gritó en sus oídos.

—Se sienta en su palacio mientras nosotros vivimos rodeados de basura —dijo el hombre del centro—. No tenemos nada que comer. No tenemos provisiones. No tenemos forma de conseguir lo que necesitamos. Y le da igual nuestro sufrimiento. Le da igual su pueblo.

Francisco José se obligó a mantener la compostura y mostrarse frío.

—Majestad —añadió el hombre con tono burlón, acompañando sus palabras con una leve reverencia, algo extraño teniendo en cuenta que su cabeza seguía en la horca—. Podrá matarnos, pero eso no cambiará nada. La gente se levantará en armas.

Un coro de síes resonó de forma inquietante entre la muchedumbre. Francisco José se centró en su respiración, sintiendo la medalla en la mano mientras la sangre se acumulaba donde más le rozaba.

Era otro recordatorio de lo que deseaba poder olvidar: seguía en peligro. Otro cuchillo o quizá esta vez un revolver, una espada o cientos de puños de cientos de hombres enfadados, elevando sus voces como se eleva la marea. Su madre cruzó la mirada con el jefe de la policía y, entonces, Francisco José supo que estaba igual de sorprendida que él por la reacción de la gente. La multitud debería estar de su lado, y sin embargo, estaba aclamando a los hombres que estaban a punto de morir.

El hombre continuó:

—Muero por el pueblo…

El público rugió en señal de aprobación.

Y entonces, en mitad del griterío, tiraron de la palanca, se abrió el patíbulo y las palabras del hombre fueron interrumpidas por un chasquido. Francisco José intentó no estremecerse, pero pudo sentir aquel sonido en los huesos, en los dedos de las manos y de los pies. Los ayudantes tiraron del resto de las palancas de una en una y los demás revolucionarios siguieron a su líder hasta la muerte.

Se hizo el silencio entre la muchedumbre. Los ayudantes se bajaron de la plataforma.

Todo había acabado.

«Inspira, espira.»

Isabel estaba de pie, fuera del salón, repitiéndose esas palabras e intentando calmar sus irregulares respiraciones, los fuertes latidos de su corazón. Puck se había ido. Su camisón, al que no había dejado de aferrarse, estaba cubierto de manchas de hierba y sangre. Su rostro se había endurecido por la sal de las lágrimas secas. Y había un hombre ridículo tras aquella puerta que quería casarse con ella. Había empezado el día de buen humor, pero estaba demasiado cansada para eso en aquel momento.

Se había cobijado en uno de sus lugares favoritos de la casa, con magníficos techos y escaleras de piedra que subían a la segunda planta. La entrada era elegante a pesar de su simplicidad, el único lugar en el que las pesadas telas y las hojas doradas de su madre todavía no se habían tragado todo. Las barandillas tenían talladas vides y rosas, y nudos levemente imperfectos salpicaban la madera. Era como si el exterior se hubiera metido dentro bailando con alegría. Eso solía reconfortarla, pero hoy parecía agobiante. Era la entrada a una vida que no quería.

Podía oír a su madre al otro lado de la puerta.

—Sisí estará aquí en breve. Sus oraciones de la mañana son muy importantes para ella.

Si hubiera tenido la energía necesaria, habría puesto los ojos en blanco.

—El verano pasado creció y maduró mucho. Ya está preparada para el matrimonio…

Como siempre, su madre estaba balbuceando. Isabel odiaba esa forma de quedar reducida a lo que su madre considerara que debía ser una dama, no a lo que en realidad era. Se preguntaba qué le costaría definirla como ingeniosa, apasionada o espontánea. Ese tipo de verdad seguramente haría que la úlcera de su madre explotara en el acto.

—Mi hija ha sido agraciada con una mente privilegiada. Es inteligente, aunque no demasiado, por supuesto.

Isabel soltó una débil y triste exhalación.

—Ante todo, es discreta y se someterá a su voluntad.

Isabel se dio la vuelta y se alejó del salón. Su madre podía seguir mintiendo todo lo que quisiera, pero no por ello tenía que escucharla.

—¡Sisí! —exclamó Elena al encontrársela al final de la escalera—. Creo que el duque está a punto de irse.

Su hermana mayor, con el pelo claro perfectamente peinado, la piel rosada y su vestido de un amarillo jovial bien ajustado le bloqueó el paso. Hacía tan solo unos meses, Elena la había escondido en un baúl cuando uno de los condes llamó a su puerta. Pero ahora estaba claramente de parte de su madre. De parte del deber y la obligación. La pérdida hizo mella en el corazón de Isabel.

—Me da igual, Néné —dijo, pronunciando el apodo familiar de su hermana con suavidad y voz resignada.

Elena agitó la cabeza levemente.

—Pero ya se ha acordado. Está aquí para comprometerse.

—Pues quédatelo tú —respondió Isabel con palabras cansadas y llenas de dolor.

Era una mujer con una madre que no la quería por quien era, sin una hermana que la apoyara o un padre que interviniera y, ahora, sin un caballo con el que huir.

Antes de que pudiera zafarse de Elena y subir las escaleras, se abrió la puerta del salón y su madre y el duque salieron a la entrada.

Isabel volvió la cabeza para verlos al pie de las escaleras, incluido el duque. Aquel día había decidido combinar su sombrero de plumas amarillo con unas medias y un chaleco del mismo color y un abrigo morado. Parecía incluso más ridículo que la última vez.

Su madre inspiró de forma audible al verla, pero Isabel se limitó a hacer una reverencia.

—Duque.

—Oh, aquí está —dijo su progenitora con voz chillona y los ojos desencajados porque, por mucho que lo intentara, era evidente que su preciosa hija casadera estaba cubierta de barro seco, sangre y lágrimas—. Sisí, ¿recuerdas al duque Friedrich de Anhalt? El duque tiene algo importante de lo que hablar contigo…

Su madre señaló al duque como si algo en aquel momento se pudiera considerar romántico, como si cupiera la posibilidad de que todavía quisiera pedirle matrimonio. Isabel no sabía si reír, llorar o gritar.

El duque hizo una pausa y, entonces, rompió a reír a pleno pulmón, agitando todo el cuerpo y soltando una carcajada de estupefacción. Isabel supuso que aquello era mejor que una propuesta de matrimonio, pero, con todo, estaba siendo bastante maleducado.

—¿Se está riendo de mí? —dijo sin poder evitarlo—. ¿Alguien que va vestido así?

La carcajada murió en la garganta del duque. Sus mejillas se sonrojaron por la vergüenza y, sin la más mínima reverencia, salió por la puerta.

Si las miradas mataran, su madre la habría fulminado en el acto. Pero Isabel no tuvo tiempo para más que una mirada fugaz antes de que echara a correr tras el duque inventando ya alguna historia que explicara por qué su hija no era ella misma.

—No puedes seguir haciendo esto, Sisí —dijo Elena con voz cansada a sus espaldas. Isabel se volvió para mirar a su hermana—. Nos haces quedar mal a todos.

¿Era eso lo que le preocupaba a Néné? Lo que Isabel necesitaba era que su hermana mayor le preguntara si estaba bien, si le dolía algo. Que le preguntara qué había pasado esa mañana para que estuviera en ese estado.

No podía entender cómo un duque que ella no quería y un emperador que Elena jamás había visto podían ser más importantes que una hermana con el corazón roto que llevaba un camisón manchado de sangre.

Cuando Isabel entró en el salón unos minutos después para enfrentarse a su madre, las brillantes paredes blancas de la habitación contrastaban con sus apagados sentimientos. Elena la siguió y cerró la puerta al entrar a petición de su madre.

De pie junto a ella, Elena era justo lo opuesto. Nada de pies descalzos cubiertos de barro. Ni una sola palabra fuera de lugar. El corazón de Isabel ocupó todo el espacio.