Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

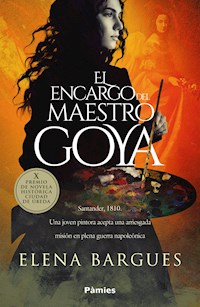

- Herausgeber: Ediciones Pàmies

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Cantabria, 1891. Charles Webster es un diplomático norteamericano que se hospeda en el balneario La Fuente del Francés, donde se ha citado con un potencial comprador de armas. Allí conocerá a dos mujeres cubanas que marcarán su vida: la señora de Carvajal, perteneciente a una familia de ricos terratenientes y atrapada en un matrimonio infeliz, y la tía de esta, doña Emelina. Al mismo tiempo, en el balneario corren rumores sobre la inminente llegada del líder liberal de la oposición, Sagasta, en un momento en el que la política arancelaria proteccionista de Cánovas pone en peligro la lealtad de las últimas colonias españolas: Cuba y Puerto Rico. Pero todo se ve alterado cuando aparece asesinado un rico plantador de tabaco cubano y se encuentra una bomba en la habitación de un empleado, que resulta ser un conocido anarquista. Webster, temiendo que se trate de un complot político, decide iniciar una investigación que lo llevará a conclusiones insospechadas según vaya hurgando en las vidas de los huéspedes. Mientras tanto, la señora de Carvajal se verá obligada a salir de su letargo y a tomar decisiones desesperadas que cambiarán su vida. Una apasionante historia en la que los intereses personales se mezclan con los políticos y en la que las mujeres defienden su espacio en una sociedad que las excluye.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 512

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Primera edición: septiembre de 2023

Copyright © 2023 Elena Bargues Capa

© de esta edición: 2023, ediciones Pàmies, S. L. C/ Mesena, 18 28033 Madrid [email protected]

ISBN: 978-84-19301-46-8

BIC: FV

Diseño e ilustración de cubierta: CalderónSTUDIO®

Fotografías de la modelo: rod_julian/depositphotos.com

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

ÍNDICE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Epílogo

Agradecimientos

Contenido especial

A Carmen Ruiz, que me inspiró esta novela.

1

Los norteamericanos

Madrid

Viernes, 14 de agosto de 1891

Charles se encontraba sentado en una tasca de la Cava Baja con una jarra de cerveza delante y de cara a la puerta de acceso. El local, con las paredes revestidas de azulejos con complicados dibujos vegetales en tonos azules y amarillos, resultaba agobiante tanto por el calor del día como por el humano. De aquella calle partían diligencias y coches de punto a cualquier parte de la Península, y el trasiego de viajeros y equipajes era constante. Se entretuvo contemplando las alegres bienvenidas y las tristes despedidas, los tipos de personas y sus dramas personales. Cada ciudad europea conservaba una zona castiza que guardaba el encanto de épocas pasadas, y el Madrid de los Austrias no se quedaba atrás. Aguardaba a un escribano de la secretaría del Ministerio de Estado. Pertenecía al tipo de empleados que pasaban muchas horas copiando documentos y se sentían mal pagados o muy necesitados por la carga familiar.

Charles, a sus cuarenta y dos años y con las sienes plateadas prematuramente, se consideraba un hombre atractivo y se aprovechaba de ello. Tras un fugaz matrimonio y un discreto divorcio sin hijos de por medio, no había vuelto a contraer nupcias: una circunstancia que aumentaba su valor a los ojos de las mujeres. Gozaba de un trabajo diplomático que lo obligaba a viajar y a relacionarse con la alta burguesía de cualquier país. Ese factor lo ayudaba a meterse en la cama de mujeres hastiadas y, lo más interesante para un hombre escaldado con el compromiso, con las que no volvería a cruzarse.

Por fin, su informante entró en la tasca. No hizo falta que le hiciera una seña. El muchacho lo localizó con una sola barrida por el local y se dejó caer en el banco, frente a él.

—¿Esto es seguro? —preguntó, inquieto.

—Cualquier sitio de trasiego de viajeros es seguro. La gente está más pendiente de los equipajes y de los avisos de llegada y salida que de la persona que tiene al lado. Por eso, también es el lugar preferido de los carteristas. ¿Qué quiere beber?

—¿Paga usted? —Charles asintió—. Pues lo mismo.

Charles levantó el jarro y se lo señaló al posadero, quien comprendió el mensaje.

—El jueves, día dos de septiembre, tendrá lugar la reunión del Gobierno con la reina regente en San Sebastián —soltó, nervioso, el joven.

Eso ya lo sabía Charles, era vox populi.

—Me interesan las decisiones internacionales —especificó Charles—, pero espere: viene el posadero.

El hombretón dejó el jarro de cerveza en la mesa y Charles pagó sobre la marcha para poder abandonar el local cuando le viniera en gana.

—Hay muchas decisiones: ¿Marruecos? ¿Cuba? —inquirió el joven. Dio un sorbo a su jarra.

—Italia. Han sido muy discretos, pero me ha llegado un soplo.

—¡Puf! —Se agobió el escribano—. Eso es alto secreto. Si se filtra algo, nos despedirán a todos, porque no habrá otra fuente posible.

—Lo imagino. Le aseguro que no se sabrá. A mi Gobierno sólo le interesa estar informado, pero no desea intervenir. No se preocupe, conservará su puesto de trabajo. Como usted comprenderá, no es rentable quemar a un informador tan valioso.

—El embajador, el conde de Maffei, ha firmado un acuerdo con el marqués de Tetuán en mayo, pero no se trata de la Triple Alianza. No sé qué está pasando en Europa, pero no nos aprecian como aliados.

Charles mantuvo su cara de póker y asintió como si aquella información fuera moneda corriente.

—Hay otro asunto más —continuó el escribano—, aunque no es del despacho y, por tanto, no es fiable al cien por cien. Se rumorea que Sagasta se desplazará a Santander para tomar unos baños, pero, bajo ese subterfugio, se comenta que la finalidad es otra: intentará ganarse a Germán Gamazo y a Silvela.

Disimuladamente, Charles sacó un abultado sobre de color sepia del bolsillo de la chaqueta, que había dejado a su lado, y se lo alargó por debajo de la mesa. La mano del joven actuó de forma presta y el sobre desapareció bajo su chaleco.

—Quédese un rato y disfrute de la cerveza —recomendó al informante.

Charles salió de la tasca con el sombrero ladeado y la chaqueta colgada a la espalda, cogida con una mano y con el bastón en la otra. Hacía demasiado calor a pesar de que el sol ya había caído. Se abrió paso entre los viajeros que aspiraban a escapar del infierno en los últimos estertores del estío y avanzó hacia Cuchilleros. Los madrileños inundaban las calles, que habían permanecido vacías durante el día, ya que era la víspera de la Virgen de la Paloma, muy celebrada y querida por los ciudadanos, mientras que los vendedores ambulantes aprovechaban la posibilidad de aumentar las ganancias y anunciaban sus productos: buñuelos, churros, horchata. De la plaza Mayor, por el arco de Cuchilleros, le salió al encuentro su compañero de fortuna.

Andrew Malloy, o Drew para los allegados, era su asistente y quien le cubría las espaldas. Irlandés de nacimiento, había adquirido una buena formación delictiva en las calles de Nueva York, razón por la que había sido reclutado por la Policía. Moreno y joven, pues no llegaba a la treintena, destacaba por la nariz torcida y una brecha en una ceja que le daban un aspecto de matón, a pesar de que lo desmentían el traje caro y el cuidado que ponía en el acicalamiento. Actualmente, Andrew trabajaba para el Estado Federal, y le había sido asignado a Charles para ayudarlo en lo que hiciera falta. Se defendía con el español y el italiano, idiomas que había aprendido en las calles de Brooklyn, a los que había incorporado el francés durante su preparación para trabajar con el Gobierno. Andrew no pronunciaba con la corrección debida ni las expresiones se podían considerar de nivel culto; más bien, eran propias de un estibador de muelle, pero le habían servido para desenvolverse en las ciudades europeas que habían recorrido. A esto había que añadir una formación adicional y más refinada que había recibido para desempeñar el papel de ayuda de cámara de diplomáticos, una tapadera muy conveniente para pasar desapercibido.

Sus funciones eran, en realidad, de secretario, de guardaespaldas y de espía, según lo que fuera necesario. Mientras Charles trataba con los políticos y los empresarios, Andrew sonsacaba a los criados y a los empleados o se ocupaba de cuestiones como reserva de hoteles, compra de billetes para traslados o cualquier otra dificultad doméstica.

Se unió a Charles y se encaminaron hacia la calle Mayor para adentrarse en Bordadores. No hablaron durante el recorrido, y disfrutaron de la música de los organillos y de los vistosos colores de los mantones de seda con sus largos flecos que lucían las mujeres.

En la calle Mayor, se detuvieron en un mesón para cenar algo antes de retirarse. Se habían alojado en una fonda y no en un hotel porque Charles no deseaba que hubiera noticia de su presencia en Madrid, ya que cualquier funcionario, relacionado con la diplomacia, podía reconocerlo. Entraron en el vestíbulo sin entretenerse y subieron a la habitación antes de que la patrona les echara la vista encima, una mujer con muy buena disposición, pero con el inconveniente de ser demasiado curiosa para su gusto. El olor a cocido y a puerro los acompañó hasta el cuarto. Charles arrojó la chaqueta y el sombrero en la desvencijada cama, buscó una cerilla y encendió la lámpara que había sobre la rústica mesa. Andrew cerró la puerta y se apoyó en ella a la espera de que el jefe se explicara.

Charles, sudoroso, se remangó y se dirigió al aguamanil, un lujo que le costó unos centavos más y una discusión con la patrona. Por la ventana que daba a un patio interior llegaba una voz femenina entonando una nana. El agua resultó un alivio. Con la cara chorreando, se miró al espejo. Se peinó con los dedos húmedos la abundante cabellera oscura, herencia de su madre californiana, al igual que las perfectas facciones de su rostro, más varoniles que las de su padre, que semejaba a un niño imberbe para la edad que tenía. De él Charles había heredado la corpulencia, la altura y unos ojos de color azul profundo que llamaban la atención por lo inusuales en un hombre con ese color de pelo. Es decir, su aspecto físico era el resultado de un perfecto mestizaje entre un norteamericano rubio como el maíz, de facciones infantiles y ojos azules, con una mujer española, menuda, de pelo largo y oscuro y ojos castaños, pero tan guapa que había encandilado al hombre anglosajón cuando éste se trasladó a California en busca de fortuna.

—¿Alguna novedad? —preguntó al fin Charles, doblando la toalla con la que se había secado.

—No —contestó Andrew—. Los españoles están más preocupados por su política interna que por la europea.

—Europa es un polvorín a punto de estallar —constató Charles—: alianzas, contraalianzas, servicios secretos, informaciones en venta… Bueno, el trabajo en Madrid ya ha terminado. El Gobierno de Cánovas está buscando aliados en Europa, pero no los encuentra. España no tiene nada que ofrecer y no pinta una mona en la expansión colonial actual. Ya tuvo su momento de gloria. Ahora teme el estallido de una nueva insurrección en Cuba y Puerto Rico.

—No va desencaminado —aseveró Andrew.

—Tampoco hace falta ser un lince. Lo que no entiendo es esa política económica suicida y obsoleta. En fin, no me corresponde juzgarlos, y menos cuando favorece a Estados Unidos. Nos vamos mañana. Espero que el clima sea más suave en el norte.

—¿Por qué ha escogido un balneario perdido en la provincia de Santander si el Gobierno se reúne en San Sebastián? —objetó Andrew.

—Cánovas carece de interés para los Estados Unidos. La razón es otra: una cuestión familiar. Mi padre quiere tener contentos a los directivos de la empresa Colt. Ya sabe: latón y armas van de la mano —explicó Charles—. El latón es anticorrosivo y, además de para piezas de barcos, se emplea para muchas más fabricaciones, como las armas. El caso es que debo entrevistarme con un cliente potencial, que es quien ha fijado el balneario como punto de encuentro. Por otra parte, nos viene bien, pues el contacto de la Secretaría me ha ofrecido una información adicional: Sagasta tiene proyectada una escapada a Santander. Aparentemente es vacacional, pero ha escogido la ciudad en la que veranean Gamazo y los gerifaltes del cereal.

Andrew silbó.

—Ésos son los que rompieron con Sagasta por mantener una política económica librecambista —recordó Andrew.

—En efecto. Y la razón por la que Sagasta perdió las elecciones. Ahora va intentar que regresen al redil, y la única forma es prometerle a Gamazo una política proteccionista.

—Lo que favorece a los inversores estadounidenses. Los cubanos se quedarán sin líderes que defiendan sus intereses en la Península, pues los terratenientes de las haciendas de caña y los vegueros del tabaco son fieles a la metrópoli.

—Gamazo representa a la derecha liberal. Como todo político, antepone sus intereses por encima de la ideología de partido —explicó Charles—. Es vallisoletano y su clientela principal es cerealista, incluida su familia. ¿Usted cree que llegará a un entendimiento con Sagasta? Elucubraciones aparte, mañana visitaré al embajador de Estados Unidos y usted sacará los billetes para Santander.

—Es demasiado pronto —objetó Andrew—. Tenemos la reserva para el día diecisiete.

—Buscaremos una fonda en la ciudad. He de enterarme de dónde reside Gamazo, de qué actos han preparado para recibir a Sagasta, y hay que buscar hotel en el Sardinero para esos días. Y, si hubiera alguna fiesta o baile, conseguir invitación. Espero que el cónsul me facilite algún nombre santanderino que me pueda echar una mano en esas diligencias.

—Se suponía que iba a ser un trabajo relajado y fácil —se quejó Andrew.

—¿Cuándo no se han complicado los asuntos? —rebatió Charles—. De cualquier manera, nuestra labor concluirá allí, y luego, a casa. Yo también estoy cansado de hoteles, viajes y de tanto trajín.

Andrew se encargó de la ropa que abandonaba su jefe a medida que se desvestía y se retiró con los zapatos en la mano para limpiarlos en su habitación. Charles oyó el llanto de un niño, y, de nuevo, el canturreo de la nana por una voz bien entonada que aprovechó para perderse también en los brazos de Morfeo.

2

La familia Carvajal

Muelle de Santander

Lunes, 17 de agosto de 1891

Antonia permanecía de pie junto a la silla de ruedas de su tía Lina. Ambas sujetaban sendas sombrillas para protegerse del inclemente sol mañanero. Por suerte, no hacían falta los abanicos, pues la brisa marina, que rizaba la superficie del agua, los suplía con más eficacia. La marea estaba subiendo y, poco a poco, cubría la basa sobre la que se asentaba el estrecho muelle de madera verdinegra. Al otro lado de la bahía santanderina, el imponente monte de Peña Cabarga se erguía como un severo vigilante de las poblaciones aledañas. Aguardaban el vaporcito que iba a trasladarlos a Pedreña, al pie del hosco monte, y desde allí se desplazarían en coche de caballos al balneario. Antonia echó una mirada a su espalda: las doncellas, Estrella y Vicenta, vigilaban el voluminoso equipaje con la ropa veraniega que llevaban, mientras que Nemesio aguardaba a Rosendo, su ayuda de cámara, que había ido a comprar El Boletín de Comercio. Habían alquilado un pequeño espacio en uno de los almacenes del muelle, que disponía el consignatario de la naviera La Bandera Española, con la que viajarían de regreso a Cuba, para guardar los baúles que contenían la ropa de invierno.

—«Corconera» —leyó la tía Lina en voz alta el cartel que había a su lado con los horarios y los precios—. ¡Qué nombre tan extraño para una empresa!

—El hombre que me vendió los billetes me comentó que es un ave que abunda en estas costas —informó Antonia.

—¿Tú compraste los billetes? —bufó la tía Lina—. ¿Ni para eso sirve tu marido? Desde que empezamos el viaje, Estrella y tú sois sus sirvientes.

—Quiero tener la fiesta en paz —zanjó Antonia. No deseaba iniciar una discusión en un lugar tan expuesto a los oídos curiosos.

Para Antonia estaba resultando un tour extraño. El viaje había sido raro desde su planteamiento. La idea había partido de la tía Emelina, hermana de su padre, soltera por decisión propia y propietaria de un pequeño ingenio, que administraba con mucho acierto, entre otros negocios. Un día expresó su deseo de viajar a Europa, algo insólito para la familia Valdivia cuando la tía Lina, como todos la llamaban, no había viajado más allá de Florida; por el contrario, a Antonia, que llevaba la misma vida retirada, le había parecido de justicia y había apoyado el proyecto. Entre las dos habían elaborado una serie de razones para que Nemesio, el marido de Antonia, considerara el viaje como una oportunidad de inversión en la Península.

Nemesio Carvajal era el tercer hijo del vizconde de Tendilla y, por lo tanto, se encontraba lejos de que le tocara en suerte algo de la herencia. Sin embargo, a la muerte de su padre, habían descubierto que éste había adquirido una plantación de azúcar en Cuba, en el distrito de Aguacate. Como ningún familiar quería dejar su apacible existencia en la Península, habían decidido enviar como administrador a Nemesio; así alejaban un «problema de difícil resolución» y lo confinaban en una hacienda aislada: La Ceiba, se llamaba. Todo esto lo había deducido Antonia cuando ya no había marcha atrás, cuando ya estaba casada con «el problema». Antonia reconocía que, en el asunto del matrimonio, Nemesio había desplegado una astucia inusual, pero, como decía la tía Lina, «la necesidad agudiza el ingenio». Y se lo había agudizado a Nemesio. La hacienda de La Ceiba, que dirigía y que no había heredado como había hecho creer a la familia Valdivia, lindaba con un campo de caña de azúcar del padre de Antonia. Dicho campo contaba con las suficientes hectáreas como para producir ron en cantidad, por lo que le había propuesto a su futuro suegro un sustancial negocio: que Bernardo Valdivia gestionara tanto el fruto de La Ceiba como la obtención y refinado del azúcar y, como pago, Nemesio le cedía una parte de la producción. Al mismo tiempo, había cerrado un acuerdo matrimonial con Antonia, que tendría como dote el campo vecino, el que Nemesio deseaba para fabricar ron con el desecho de las cañas tras la obtención del azúcar.

Como Nemesio no había dado muestras de ser un lince en la administración de la hacienda, el padre de Antonia no había sospechado nada; y lo que era más, había comprendido que necesitara ayuda y aprovechó la ocasión, pues recibiría un azúcar ya cosechado a cambio de refinarlo y tramitar la venta del resto de la producción junto con la de la propia familia Valdivia. Es decir, se trataba de dinero fácil, obtenido con el mínimo esfuerzo y con el sacrificio de Antonia, pero eso último los hombres no lo tuvieron en cuenta.

Se habían casado, a pesar de la reticencia de Antonia, y, la misma noche de bodas, la sacrificada había comprendido «el problema», pero ya era tarde, y no podía levantar un escándalo que involucrara a su familia. Por otro lado, Nemesio, tras la horrible noche —desvirgada deprisa y sin ningún interés por parte de él—, la había dejado en paz. A pesar de su escasa estatura, el marido había heredado los finos rasgos de la familia nobiliaria, por lo que resultaba atractivo. No obstante, con el paso del tiempo, Antonia reconoció que Nemesio sacaba un rendimiento increíble a sus escasas luces. La familia Carvajal de la Península lo había olvidado y se limitaba a recibir lo que él enviaba de beneficios sin cuestionarlo. Entre la parte que correspondía al suegro y lo que él mismo sisaba, no quedaba mucho, pero no hubo queja. Así que, entre la sisa y los beneficios que obtenía del ron, había amasado una pequeña fortuna. Por esa razón, a Antonia y a su tía no les había costado mucho convencerlo de la conveniencia, ante los vaivenes que generaban los aires de independencia en Cuba, de asegurarse un rincón en el norte de la Península. Se había puesto de moda entre los indianos y las clases acomodadas madrileñas adquirir casas para pasar el verano, y la montaña contaba con el aliciente de que quedaba a desmano de las miradas censoras de la familia Carvajal, originaria de Guadalajara.

—Aquel es el vapor —indicó Nemesio—. El de la chimenea amarilla y negra. Es inconfundible.

Antonia se fijó en la corconera que se aproximaba, desplazando agua a los lados y rompiendo la tranquilidad de la rutilante superficie bajo los rayos del sol. Los pasajeros que la esperaban se aproximaron al borde del muelle para contemplar la maniobra de atraque y observar a los que la abandonaban: unos, con jaulas de gallinas y patos; otros, con canastos de verduras o productos elaborados en su casa que traían para vender en el mercado. Hombres y mujeres desfilaron, cargados y en orden, por el muelle de madera hasta la escollera de piedra, donde aguardaban los nuevos pasajeros. Durante unos minutos, se mezclaron los olores de la huerta y de las aves con los salobres del mar y el yodado de las algas.

—Rosendo —llamó Nemesio a su ayuda de cámara—, echa una mano a las mujeres con el equipaje.

En París, Antonia había mantenido una discusión con su marido acerca de la vagancia del apuesto y joven Rosendo. Se afanaba en el servicio de su señor, pero haraganeaba en lo demás. Se creía que por compartir la cama con el dueño de la hacienda estaba por encima del resto de sus habitantes, incluso de ella. Ronroneaba a su amo y bufaba a sus compañeras. La desenvoltura de la mulata con las lenguas lo había puesto en evidencia, y se vengaba dejando a Estrella y a Vicenta con el peso del trabajo y de relacionarse con el servicio en los hoteles. Y, claro, Antonia tuvo que bajarle los humos rápidamente. Aun así, Rosendo era un mulato rencoroso, y ella no se fiaba. En la hacienda casi no se veían, pero el viaje los había obligado a compartir espacios estrechos, y el roce hacía saltar chispas.

—¡Monsieur Webster! —exclamó doña Lina, sonriente y con la mano levantada para llamar la atención del hombre en cuestión.

Antonia se volvió y distinguió la alta y fornida figura del señor Webster. El caballero acababa de descender de un coche de punto y se aseguraba de que su asistente, un irlandés tan elegante como él, se hiciera cargo del equipaje; luego, se acercó a ellas.

Antonia le calculaba unos cuarenta años, apuesto y con mucho mundo, pues no en vano era diplomático y recorría Europa al servicio de los Estados Unidos. Lo habían conocido en París porque se alojaba en el mismo hotel y, aunque en la familia Valdivia no había problema en hablar el inglés, habían descubierto encantadas que el señor Webster se desenvolvía en español como un nativo, ya que su madre era californiana, hija de españoles.

—¡Qué casualidad! —exclamó el señor Webster cuando llegó a su altura—. Encantado por el reencuentro. —Se tocó el ala del sombrero a la vez que inclinaba ligeramente la cabeza a modo de saludo—. ¿No iban ustedes a San Sebastián?

—Allí hemos estado —respondió Nemesio—. Ahora nos dirigimos a un balneario.

La orden de embarque por parte del encargado de la lancha corconera interrumpió la salutación, y cada uno fue a ocuparse de sus cosas. Antonia se colgó del hombro el inseparable maletín de madera de cedro, su tesoro más preciado, en el que guardaba lo necesario para escribir. Nemesio dirigió a los criados en el embarque del equipaje más delicado, en tanto que los mozos de cuerda se ocupaban de los pesados baúles. Antonia ayudó a la tía Lina, quien, tras recorrer el muelle en silla de ruedas, se puso de pie y se apoyó en la sobrina mientras un mozo subía la silla y buscaba acomodo para ella.

Doña Emelina no estaba paralítica. Desde hacía unos años arrastraba un problema de cadera que le impedía permanecer mucho tiempo de pie y había adquirido la costumbre de desplazarse en silla cuando salía de casa. Una vez sentadas bajo la lona que las resguardaba del sol, observaron cómo se iba llenando la corconera, que se balanceaba según aumentaba el peso por estribor o por babor. El señor Webster, en cuanto quedó libre, se sentó frente a ellas en el banco corrido.

—Yo también voy a un balneario —continuó la conversación, como si no hubieran sido interrumpidos—; se llama «La Fuente del Francés».

—¡Qué casualidad! —exclamó, alborozada, doña Lina—. Nosotros también. Fue sugerencia mía. A ver si las aguas mejoran las molestias digestivas y la hinchazón de las piernas.

—Parece que estamos destinados a compartir los hoteles de Europa —expresó, galante, el señor Webster.

—Sí, cuánta casualidad —murmuró Antonia, perpleja, aunque la oyeron.

—Así es la vida: una casualidad —sentenció la buena señora.

—Su sobrina es como yo: piensa que nada sucede por azar, sino atendiendo a un plan secreto. Incrédulos hasta la médula —defendió el señor Webster.

—¿Has oído eso, Antonia? —Y repitió doña Lina con intención—: «Atendiendo a un plan secreto». Buena trama para una novela.

—Mi tía es muy imaginativa, señor Webster —aclaró Antonia, un poco molesta—. Demasiada novela de misterio.

—Están de moda en Norteamérica —informó el señor Webster—. Hay algunos autores muy buenos; puedo recomendarles alguno. A usted no le agradan, por lo que compruebo.

—Ya salimos —interrumpió Nemesio la conversación—. Si no fuera por los traslados y el abultado equipaje, viajar sería un placer.

Se hizo el silencio en la lancha, atentos los pasajeros a las maniobras que se realizaban para desatracar y alejarse del muelle una vez recobradas las estachas. El murmullo de voces se recuperó en cuanto la corconera tomó velocidad y enfiló hacia el interior de la bahía para cumplir con su itinerario: Pedreña y Astillero, dos poblaciones situadas en sus orillas.

Antonia bendijo la oportuna irrupción de su esposo. A la tía Lina le gustaba jugar con el filo de un cuchillo, amparada en la certeza de que los hombres eran estúpidos. Sin embargo, el señor Webster no era el tipo de hombre que acostumbraban a frecuentar. Su mirada era sagaz, inquieta; su sonrisa, mera pose diplomática que no alcanzaba a los ojos. El caballero se había enzarzado en una conversación con Nemesio, y ella hundió la mirada en la bahía, en tanto su mente analítica trabajaba a pleno rendimiento: todo en él sugería un estudio envuelto en una amabilidad y cortesía extremas, una puesta en escena que no dejaba entrever lo que había entre bastidores, lo que pensaba en realidad. Y eso la desconcertaba y, al mismo tiempo, ejercía el atractivo del misterio, del reto, a pesar de ser consciente de que era una pobre ingenua, apartada de la vida y de las complicadas relaciones sociales fuera de la hacienda azucarera y de los viajes imprescindibles a La Habana. Y lo lamentable del asunto era que había sido por decisión propia. Estaba harta de afrontar las miradas de sus amigas, las preguntas curiosas y malintencionadas, odiaba saber de los logros familiares y procreadores de las demás mujeres, quienes le pasaban los embarazos y los retoños por debajo de las narices. Cualquier rincón de La Habana hablaba de la vida, y ella estaba sentenciada a no formar parte de ella.

Gracias a su tía Lina, experta en esas lides, se había creado su mundo, ajeno a la realidad, y, hasta el momento, le había funcionado. En la familia Valdivia era costumbre, conscientes de la importancia de la educación, enviar a los hijos a estudiar a San Agustín, en Florida, independientemente del sexo. Algunas mujeres cubanas habían contraído interesantes matrimonios con comerciantes ingleses o norteamericanos, por lo que había que preparar a las jovencitas para cualquier eventualidad. De ahí que hablara con fluidez el inglés y se defendiera con el francés. Antonia formaba parte de esas jóvenes afortunadas que habían sido favorecidas con una educación intelectual. Ya casada, con la excusa de acompañar a su padre a Nueva York, escapó unas semanas de la hacienda de su marido para llevar a cabo sus planes, urdidos junto a la tía Lina. A partir de entonces, se había convertido en una rutina el acompañar a su padre en los viajes a Estados Unidos. Nemesio no viajaba porque desconocía el idioma, cualquier idioma que no fuera el español. De hecho, en el viaje presente, su marido no había salido mucho de los hoteles, a no ser pegado a su falda para que le abriese el camino en los restaurantes y comercios. Le parecía patético. En más de una ocasión, se había replanteado si no se habría equivocado en la estrategia, pero luego analizaba el bienestar, la emoción que le reportaba su secreto, la esperanza de alcanzar algo mejor, y no se arrepentía de nada.

Desde La Habana habían salido en un vapor a Nueva York, donde habían pasado casi tres semanas. La ciudad había cambiado, pues hacía ya unos años desde la última vez que había estado con su padre. Actualmente, a Bernardo Valdivia la edad lo había vuelto más acomodaticio, y se mostraba reacio a abandonar la Isla. En su lugar, se desplazaba Arturo, uno de los hermanos de Antonia, quien se había deshecho de cualquier acompañante que le recordara las buenas costumbres. Para Arturo eran viajes tanto de negocios como de placeres nocturnos. En Nueva York embarcaron en un trasatlántico en el que habían navegado hasta Londres y, de allí, habían pasado a Francia, con destino a París. Llevaban cinco meses de trasiego y habían conocido a personas de lo más variopinto: simpáticas, amables, divertidas, interesantes; y otras, pesadas, chismosas, envidiosas, aburridas. Quien no había disfrutado tanto había sido su esposo, que se había limitado a visitar los monumentos al ser incapaz de mantener una conversación. En cuanto entraron en España, Nemesio revivió, y el humor regresó a su rostro mofletudo, porque, últimamente, se había abandonado a los placeres de la mesa y le habían engordado un poco la cara y la tripa.

El balneario representaba el último hito del viaje y la razón de iniciarlo: por un lado, la toma de aguas de la tía; por otro, la compra de la finca, por si las cosas se torcían demasiado en Cuba. Tras la guerra de los Diez Años o Guerra Grande, pensaron que ya habían concluido los descontentos y se habían dado de narices con la Guerra Chiquita. Los revolucionarios andaban desperdigados, pero no habían abandonado la actividad, por lo que se temía que surgiera el conflicto de nuevo.

La lancha cabeceó al cruzar la estela de otra corconera, y Antonia agarró, en un acto reflejo, el maletín de madera de cedro que descansaba junto a ella. Comprobó que su tía mantenía la postura rígida, con las dos manos sobre el mango de la sombrilla, como si fuera la estaca que la inmovilizaba. La mujer era orgullosa, pero no como defecto, sino como persona que había vivido y había acumulado la sabiduría necesaria para conocer el alma de los demás y para estar por encima de lo superfluo. Había sufrido, aunque nadie mencionaba nada en concreto y, cuando Antonia se había interesado por su vida, su abuelo y su padre la habían despachado con la misma respuesta: «Está soltera por elección»; y asunto zanjado. La propia Lina se encerraba en idéntico discurso; sin embargo, Antonia había crecido lo suficiente para intuir que había algo mucho más grave detrás. Lo había comprendido cuando fue a quejarse de que su padre quería casarla con el necio de Carvajal y que prefería quedarse soltera como ella. La tía Lina le había quitado la romántica idea que había albergado sobre vivir a su aire, de ir en contra de las reglas establecidas. Más adelante, al conocer la realidad de Nemesio, la tía se desdijo, pero no quedaba otra: a lo hecho, pecho. Enseguida le había planteado las ventajas de la situación y el convenio al que debía llegar con su esposo. En eso, Antonia reconocía que había estado muy acertada en sus consejos. Al final, no le había ido tan mal, aunque habría podido irle mejor.

—Llegamos —constató Nemesio. No hizo falta impartir más órdenes, cada uno se afanó con su deber, como una maquinaria bien engrasada, después de tantos meses.

Antonia aguardó con su tía a que la lancha se vaciara para desembarcar con tranquilidad y un mínimo de seguridad. Doña Emelina, al igual que ella, era alta y esbelta, contrariando los cánones de belleza de la época. Ese detalle le facilitaba mucho la movilidad a la tía. El norteamericano, con un asistente habituado a los viajes y con menos bagaje, fue más rápido y se despidió hasta más tarde. Para cuando la tía recuperó su silla de ruedas, los carruajes las esperaban: una carreta larga, en la que cargarían el equipaje y transportarían al servicio, y un landó en el que viajarían ellos. Echaba de menos las calesas abiertas de la Isla.

—¡Cuánto coche! —se admiró Antonia. Una larga línea de carruajes oscuros aguardaba el desembarco de los pasajeros de las corconeras.

—Hay cerca otro balneario —respondió Nemesio—, en Solares, creo, y la gente acostumbra a trasladarse a la ciudad o a organizar excursiones.

Vicenta les entregó una de las cestas con el almuerzo, pues les habían advertido que no llegarían a la hora de la comida, y se llevó con ella la otra para los servidores. Mientras daban cuenta de los emparedados y de la fruta, se deleitaron con el camino que transcurría entre plátanos frondosos y verdes prados.

—El clima será duro en invierno, pero en verano resulta muy agradable —observó Antonia—. ¿Cómo harás para saber qué lugar es el más propicio para comprar una finca?

—Lo he comentado con el señor Webster durante el trayecto en la lancha, y me ha sugerido que hable con los alojados en el balneario. Suelen pertenecer a la alta burguesía y, por tanto, tienen conocimiento de la zona. Creo que es una buena idea.

—Habrá que desplazarse a visitar las que te propongan —comentó doña Lina.

—Puedo ir solo, así será más rápido. Ustedes descansen y disfruten de las aguas. No pretendo molestarlas con mis asuntos.

—Muchas gracias. Muy considerado por tu parte —respondió la tía Lina. No fue una réplica mordaz, sino de alivio.

El resto del recorrido lo hicieron en silencio, contemplando los montes, los prados con el ganado desperdigado y los sembrados, hasta que llegaron a la finca que acogía el balneario de La Fuente del Francés. Traspasaron la portalada y se adentraron en un bosque y un vergel a la vez, que se extendía a lo largo del río Aguanaz. El camino lo trazaban altos plátanos que formaban una bóveda verdinegra sobre la tierra pisada. Rebasaron el edificio en el que se alojaba el servicio, la Fonda Varsoviana y la Hospedería del Trancar, que eran otros alojamientos más modestos. El cochero detuvo los caballos frente al Hotel Suizo, nombre que reflejaba el estilo arquitectónico en el que imperaba la madera. Salieron varios mozos con carretillas para hacerse cargo del equipaje y los criados lidiaron con ellos. Nemesio se adelantó para gestionar la llegada en recepción, y Antonia y su tía se lo tomaron con más calma.

—¡Es muy bonito y agradable el lugar! —exclamó Antonia. Admirada, recorrió con la vista el entorno—. ¿Cómo supo de este sitio?

—¡Oh! Me habló una amiga de él. Vino hace dos años y me lo recomendó —explicó la tía, sin extenderse mucho.

Sobre el río se erigía un molino bajo el cual pasaba el agua a un gran estanque. Una pasarela conducía a la otra orilla, en la que se encontraba la casa de baños de estilo neoárabe y montañés, un edificio que destacaba con personalidad propia por lo ecléctico de la construcción.

—Entremos —apremió la tía—. Estoy deseando llegar a la habitación y ponerme cómoda.

Antonia empuñó la silla y la giró de cara al magnífico edificio de estilo alpino. Constaba de dos plantas, y la segunda estaba adornada por un balcón corrido de madera labrada. Finísimas columnas de hierro, que llegaban hasta el suelo, sustentaban el alero, del que pendía un trabajo de encaje realizado también en madera que resguardaba la balconada. Nemesio les salió al encuentro.

—El recepcionista me ha explicado que son tres habitaciones consecutivas e iguales: cama con dosel, escritorio, chaise longue, amplio armario ropero y un pequeño cuarto para el aseo. Les he entregado las llaves a sus doncellas. El servicio duerme en el ático: en el ala izquierda, los hombres; y en la derecha, con acceso independiente, las mujeres. Su habitación —se dirigió a la tía— cuenta con un camastro para su doncella, como de costumbre. ¿Alguna pregunta?

—¿Horarios de comidas, acceso a los baños…? —enumeró Antonia.

—Me han proporcionado estas hojas informativas. —Las distribuyó—. Si tienen alguna duda, ya saben dónde está la recepción. He reservado mesa para cenar a las nueve de la noche. El comedor y los salones se encuentran en esta planta.

—Perfecto, querido —alabó la tía Lina, con satisfacción. Nemesio había retomado las riendas de la organización, contento de hablar cristiano de nuevo—. Nos vemos a la hora de la cena.

Nemesio se adelantó y ellas aguardaron a que uno de los botones las ayudara con la silla. Antonia sujetó a la tía mientras ascendían lentamente al piso superior por unas amplias escaleras, que olían a cera y en las que destacaba un zócalo de madera oscura y labrada hasta la altura del hombro. No conseguía acostumbrarse a la lóbrega decoración europea, y eso que lo que no era madera lo habían pintado de blanco. Al menos, en ese hotel, no habían tenido la ocurrencia de entelar las paredes.

Las habitaciones se localizaban en el lateral derecho, según la entrada principal, y a la izquierda del corredor, según se subían las escaleras. No hizo falta fijarse en los números, ya que las puertas se hallaban abiertas. En esa ocasión, la habitación de en medio le había correspondido a la tía, reconocible por el camastro adicional oculto detrás de un biombo. La tía Lina se había negado a que Vicenta compartiera los terribles dormitorios acondicionados para la servidumbre en los hoteles.

—Ya me apaño sola. —La liberó la tía y se levantó de la silla para estirar un poco las piernas—. Ven a buscarme cuando bajes a cenar.

Antonia entró en su habitación y comprobó que, aunque no faltaba de nada, era bastante espartana: una cama ancha con dosel, un escritorio de madera rústica con una silla de brazos, un enorme y pesado armario con espejo en una de sus puertas y una chaise longue tapizada con una cretona de flores, el único punto de color y de alegría para la vista. Los muebles españoles no destacaban por su comodidad ni por su ligereza. Para no estorbar la labor de Estrella, que se afanaba en vaciar los baúles y en ordenar la ropa en el amplio y profundo armario, salió al balcón por la ventana francesa. Sus pasos hicieron crujir el suelo de castaño. Aunque fuera un lateral, la vista era agradable, y el cantarín sonido de las aguas del río refrescaba el ambiente. En medio de tanto verdor, había una pequeña capilla y, junto a ella, un jardín cuajado de rosas con una fuente renacentista en el centro. Auguraba ser un lugar discreto al quedar aislado del camino por un seto alto y tupido. Más al fondo, cerraba el espacio el molino sobre el río. A pesar de lo apartado que se encontraba el balneario, se hallaba muy concurrido: en parejas o en grupo, paseaban hombres y mujeres por los senderos.

Aprovechó para echar un vistazo a la hoja informativa y descubrió que, independientemente de los baños, se podía adquirir cada semana un programa con los festejos y diversiones que se organizaban para el entretenimiento de los agüistas. También había un sencillo plano del complejo, en el que situaba el Hotel Suizo junto al molino y la Hostería del Trancar y, en la misma orilla, más cerca de la portalada de entrada, se hallaba la Fonda Varsoviana. En la otra orilla, la pasarela conducía al interior de la casa de baños y, cerca de la entrada, se situaba el edificio en el que se alojaba el servicio de las termas, como había observado a su llegada. Independientemente de las construcciones principales, una serie de chalets unifamiliares salpicaban la finca, que se prolongaba, siguiendo el curso del río, hasta la población de Villaverde.

—¡Um! No hay mucha intimidad en el balcón. —La observación de su tía la obligó a fijarse. Una pequeña valla, de la misma madera troquelada que la balaustrada, separaba los espacios, pero permitía la comunicación entre los que se asomaran en ese momento.

—Cierto. Sin embargo, no creo que los alojados pasen mucho tiempo en sus habitaciones. Entre los paseos, los baños y los entretenimientos, no debe de quedar mucho tiempo libre.

—Suena divertido —se animó doña Lina. Había salido al balcón sirviéndose del bastón como apoyo.

—Señora, he encontrado el vestido —anunció Vicenta desde dentro.

Vicenta era una mulata espectacular. A sus treinta y cinco años conservaba las curvas de un cuerpo joven y una piel morena tersa y mostraba unos atractivos rasgos europeos. Hacía veinte años esa belleza cubana le había costado un mes de abusos. Había llegado a la hacienda de la tía Emelina traumatizada por el suicidio de su madre y las exigencias sexuales de su padre. Había oído hablar de la señora que recogía y amparaba a mujeres con problemas. La tía la había socorrido y había escuchado la triste historia, una que se repetía con demasiada frecuencia: el abuso de los hacendados blancos, amparados en su derecho sobre los esclavos; o bien se aprovechaban de la situación de pobreza a la que el ostracismo condenaba a los liberados. El caso de Vicenta era más sangrante. Sus abuelos, africanos libertos, habían amasado una pequeña fortuna con el negocio de maderas preciosas. No habían sido los únicos nuevos ricos, y las voces antiesclavistas habían comenzado a oírse. Se habían producido algunas insurrecciones de negros en los años 40, pero de escasa repercusión. Sin embargo, habían sido el germen del miedo a los negros de los cubanos peninsulares. Leopoldo O’Donnell había llegado a la Isla como gobernador y se había manifestado como un acérrimo defensor de la esclavitud, con cuyo comercio había obtenido pingües beneficios. En 1844 se descubrió una nueva conspiración: hubo más de mil detenciones y, a causa del sistema de tortura que se empleó, se llamó «el Proceso de la Escalera». Se sucedieron los encarcelamientos, expulsiones y fusilamientos, según el grado de participación. Los abuelos de Vicenta no tuvieron suerte y murieron ante un pelotón de fusilamiento.

Su madre, sola en el mundo, entró a servir y pronto quedó embarazada del señor. Vicenta había crecido en la hacienda de tabaco y había aprendido a seleccionar las hojas más adecuadas para la tripa, el capote y la capa del cigarro, hasta que le llegó la primera sangre: había terminado su niñez, y comenzó su calvario con los hombres. Aprendió a vivir en estado de alerta, a desconfiar de los requiebros, fuera el hombre de la raza que fuera; aun así, no pudo escapar de su propio padre, el señor de la hacienda, quien, aburrido de su madre, se había fijado en la potrilla tan linda de doce años que entraba y salía de su cocina. Un mes. Sólo duró un mes, pero en la mente de Vicenta se había convertido en una vida. Un alma noble del secadero de tabaco le susurró un nombre: Manzanillo, la hacienda de la mujer sin hombre. Allí, Vicenta había destacado por una inteligencia despierta y la tía Lina se había preocupado de su educación.

Con ese aire caritativo, doña Lina había conseguido la mayor parte de sus empleadas, abnegadas y fieles, por una deuda de gratitud. Incluso la doncella que le había proporcionado a Antonia, la pequeña Estrella, había sido sustraída a un futuro de prostitución en uno de los burdeles de La Habana.

—Vístete también y nos quitaremos de en medio para que trabajen más cómodas —aconsejó la tía a Antonia—. En media hora te aguardo en el pasillo.

3

En el balneario de La Fuente del Francés

Andrew colgaba la ropa mientras Charles, sentado al escritorio, revisaba las fechas de los hoteles, de los viajes y los gastos que habría de justificar.

El cónsul había hecho bien sus deberes y le había facilitado el contacto con la familia Hoppe. Karl Hoppe era alemán, pero muy bien introducido en la clase alta santanderina por ser consignatario y naviero. Nada de indianos ni de españoles: así quedaba la política aparte y no resultaba llamativa su presencia. No sólo le había conseguido una invitación a la fiesta que estaba preparando el señor Gamazo en su quinta Altamira para agasajar a Sagasta, sino también una habitación en el Gran Hotel del Sardinero para los días del 29 de agosto al 1 de septiembre incluido, el tiempo que iba a estar Sagasta en Santander. Había pasado tres días reconociendo la ciudad y le había agradado el ambiente veraniego y sofisticado que impregnaba sus calles, con tantas personalidades empresariales, políticas y títulos nobiliarios paseando por los arenales.

—He terminado. Le dejo un traje sobre la cama para la cena. Voy a instalarme y a reconocer las dependencias del servicio si no me necesita el resto del día.

—Yo también saldré un rato a explorar el lugar, antes de la cena. Nos vemos sobre las once de la noche aquí mismo para cambiar impresiones y planificar el día de mañana.

Por lo poco que había observado, en el balneario se respiraba un ambiente familiar, y su presencia atraería la atención. ¿Qué hacía un soltero allí cuando había mayores distracciones en el Sardinero? Así que el providencial encuentro con la familia Carvajal podía servirle de apoyo.

—Entérate de cuáles son las habitaciones de la familia Carvajal —ordenó a Andrew antes de que se ausentara.

—En París ya averiguamos que ese hombre es un conservador, a pesar de su inclinación sexual. ¿Qué más necesita de él?

—Tapadera. Y nunca se sabe. Lo cierto es que lo único interesante de la familia son las mujeres.

A Charles no se le escapó la sonrisa de Andrew. El irlandés llevaba tres años a su servicio y sabía de qué pie cojeaba su jefe. No habían hablado de ello, ya que era libre y nunca seducía a mujeres ingenuas; por el contrario, Charles era bastante cuidadoso y discreto a la hora de escoger sus aventuras.

En cuanto Andrew desapareció de la escena, Charles se levantó y salió al balcón. Era un cambio agradable: el ruido, el calor y el olor de las grandes ciudades por el sonido constante y relajante del agua, el hipnótico color de la naturaleza y el olor a campo. Decidió aprovechar para descansar y dormir, y, quizá, se apuntara a un baño termal.

La habitación se situaba en un lateral, a mano izquierda de la entrada principal y a la derecha según se subía la escalera. Paralelo a la corriente cristalina discurría un sendero de tierra pisada que invitaba al paseo. No era el primero al que se le había ocurrido la idea; la tía y la sobrina Carvajal se alejaban por él en dirección a Villaverde, la población que se encontraba en el extremo opuesto de la finca.

Se apresuró para unirse a la expedición y sondear los planes de la familia; después, podía decidir la estrategia. Había pocos huéspedes a esa hora del día en el hotel, a excepción del servicio en la planta de abajo. No tuvo que correr mucho para darles alcance: una pareja de mediana edad las había detenido y charlaban apaciblemente bajo la sombra de un roble.

Según iba acercándose, repasó la figura de la sobrina, que se movía con la indolencia y la sensualidad caribeñas. ¡Qué pena que esté casada con alguien que no la aprecia!, pensó. Si algo había aprendido en sus viajes era a no caer en la trampa de acceder a un matrimonio concertado; la mayor parte de ellos estaban abocados a la infidelidad y a la infelicidad.

—Buenas tardes. Compruebo que han llegado indemnes desde el embarcadero —les dijo a ellas; y luego, se volvió a la pareja—: Charles Webster, para servirlos. ¿Con quién tengo el placer?

—Sixto Trueba y mi esposa, doña Lucía.

Realizó un ligero besamanos a la señora y estrechó la mano del caballero, que se mostraba a la moda en el rasurado de la cara: patillas y barba bien recortadas.

—¿Viene usted también de Cuba? —indagó don Sixto.

—Me temo que no tengo relación con la Isla, excepto estas dos agradables damas con las que tuve el placer de coincidir en un hotel de París. Soy norteamericano, me gusta viajar y estoy a punto de finalizar un tour por Europa.

Si notó el estupor de las damas por cómo había evitado hablar de la naturaleza de su trabajo, no se dio por enterado, y se mantuvo imperturbable.

—Es usted lo que hoy se considera un cosmopolita —dedujo la señora de Trueba.

—El señor Webster es muy versado en política mundial —informó doña Emelina, con un brillo retador en los ojos.

—Nada fuera de lo común. Acostumbro a leer la prensa de cada país para mantener el idioma vivo; en caso contrario, temo perder agilidad y vocabulario al dejarle criar telarañas.

Le satisfizo que las damas superasen el aturdimiento y se avinieran al juego. Deseaba olvidarse durante su estancia en el balneario de la agotadora exigencia de la diplomacia. En cuanto se enteraban de cuál era su dedicación, las conversaciones se centraban en política y le pedían su opinión sobre los asuntos más dispares, como si fuera su obligación conocer lo que sucedía en cualquier lugar remoto de la geografía mundial; incluso las mujeres habían llegado a preguntarle por la moda en tal o cual país.

Doña Emelina disfrutaba con la mentira y la señora de Carvajal… era un misterio para él: alta, esbelta, elegante en las formas y en el vestir, pero despegada, poco proclive a compartir su pensamiento. No había sido agraciada con la belleza rutilante que Charles estaba acostumbrado a encontrarse en los salones de las embajadas que frecuentaba, pero tampoco la consideraba fea. Se habría atrevido a considerarla aburrida si no hubiera sido por ese brillo inquieto en la mirada. En París, había comprobado que el matrimonio Carvajal dormía en habitaciones separadas. Estaba seguro de que la mujer conocía la tendencia sexual de su marido. ¿Cómo hacía frente a la situación? No daba la sensación de amargura o resentimiento ni su gesto era avinagrado. Había mujeres con matrimonios parecidos o bien que compartían el marido con una amante, y el cinismo, el desencanto y el rencor rezumaban en los caracteres. Sin embargo, la señora de Carvajal, por lo que había comprobado en las escasas ocasiones en las que habían conversado, estaba por encima de esos sentimientos. La idea de un amante más solícito que su marido cruzó por la mente de Charles.

—La política europea no es la que nos preocupa a los españoles actualmente —replicó don Sixto—. Les comentaba a las señoras que soy abogado y que mi bufete lleva los asuntos de propietarios cubanos en la Península, y viceversa.

—¡Qué extraño! —exclamó la señora de Carvajal, sorprendiéndolos—. Un abogado al que no le suscita interés la política…

—He señalado la europea —recalcó don Sixto, sonriendo y en absoluto incómodo—. Colaboro estrechamente con el señor Gamazo: de ahí mi especialización y la relación con Cuba.

Aquella confesión, dicha como de pasada, captó la atención de Charles, quien lo observó con mayor detenimiento. Ningún colaborador de Germán Gamazo era un don nadie. El terno color tabaco era de lino, de buena confección, y ofrecía un aspecto impecable y discreto, como el vestido de su esposa.

—Tía Lina, si necesita un abogado en la Península, ya sabe a quién acudir —señaló la señora de Carvajal.

—No los entretenemos más —dijo don Sixto—. ¿Cenarán en el hotel?

—Sí; mi sobrino ha reservado mesa —contestó doña Emelina.

—Pues allí nos vemos. Hoy no hay función ni baile, así que, después de la cena, habrá charla en el salón del piano. Resultará agradable, y podrán conocer a otros huéspedes que se acercarán de la Hostería del Trancar y de la Fonda Varsoviana.

Se despidieron y el matrimonio retomó el camino hacia el hotel. La sobrina se disponía a empujar la silla de su tía cuando Charles se lo impidió.

—Permítame, por favor. Les debo una explicación.

—No nos debe nada —replicó la señora de Carvajal, aunque le dejó hacer—. Usted tendrá sus motivos, y yo no los voy a cuestionar.

—¡No seas aguafiestas, Antonia! —se quejó la tía, menos cohibida y por encima de las conveniencias sociales—. Me gustaría escuchar esa explicación.

—No hay nada morboso, doña Emelina. Si espera un secreto inconfesable, la voy a decepcionar. He venido a descansar y no deseo hallarme en medio de manifestaciones políticas a favor o en contra de las intenciones norteamericanas.

—¡Vaya! —exclamó, desencantada, la señorita Valdivia—. Pues me debe algo más sustancioso como por qué pronuncia el español como si fuera un nativo.

—Mi madre es californiana, hija de españoles. Tampoco hay ningún misterio. A pesar de la fuerte colonización anglosajona, el español se mantiene vigente en muchos estados norteamericanos.

—Pues qué pena, don Carlos —bromeó, españolizando el nombre—. Le ha restado brillo a la armadura de caballero.

—¿En qué lid me había metido?

—Últimamente me aburro mucho, y la intriga mantiene vivo el ingenio. A mis años debo buscarme otros entretenimientos.

—No sea absurda, tía —reprendió la sobrina, con escasa convicción y sin dejar de caminar—. Usted no deja de enredar y sólo tiene cincuenta y dos años.

—Sus sobrinos la mantienen ocupada —adujo Charles.

Las dos mujeres rompieron a reír y Charles se detuvo, extrañado.

—Perdone. Entendí que era usted soltera —se excusó.

—Y lo es —confirmó la señora de Carvajal. Retomaron la marcha—. Pero es una mujer independiente en el más amplio sentido de la palabra. Dirige su propio ingenio y no permite que nadie se inmiscuya en su vida, aunque ella tiene la mala costumbre de irrumpir en la de los demás.

El camino se estrechó y la señora de Carvajal se adelantó a la silla. Charles observó que no llevaba muy ceñido el vestido de algodón floreado. La moda consideraba que cuanto más estrecha fuera la cintura, más hermosa era la mujer. Había visto cuerpos desnudos de mujeres hermosas que habían quedado deformados, mujeres que a él, particularmente, no le parecían tan hermosas: ofrecían una apariencia escuálida y débil. La señora de Carvajal se giró para contemplar la barca que avanzaba por el río y le ofreció el perfil de su rostro: largo y anguloso, con una nariz igual de prolongada para cubrir la longitud de la cara. Los ojos eran su mayor atractivo: pardos, vivos, inteligentes, curiosos y misteriosos, del tamaño exacto, algo sesgados, rodeados de espesas pestañas que los sombreaban. ¿Qué escondía detrás de esa perfecta fachada de acomodo a un matrimonio imposible?

—¡Hay paseos en barca! —Señaló una embarcación alargada que se deslizaba al impulso del barquero.

—¿Le llaman la atención viviendo en una isla? —se extrañó Charles.

—Vivimos en Aguacate, en el interior, a treinta kilómetros de Matanzas y a sesenta y cuatro de La Habana —explicó doña Emelina—. Salimos poco de la hacienda.

Charles detectó un dejo amargo en el comentario que lo inclinó a indagar más.

—Ahora mismo no se encuentran en la hacienda y ustedes se mueven con soltura por el mundo como para haber sido educadas en casa.

—Es tradición en la familia estudiar en San Agustín, en Florida —informó doña Emelina.

—Independientemente del sexo —añadió la señora de Carvajal, con un dejo de orgullo—. Fueron años felices.

—Los de la inocencia siempre lo son —filosofó la tía—. En cuanto creces, se fastidia.

—Usted permanece soltera —recordó Charles—. ¿Por una decepción?

—Si en la vida no hubiera decepciones, no sabríamos valorar los aciertos: mi soltería fue un acierto, pero siempre se echa de menos algo. ¿Conoce usted a alguien completamente feliz con lo que tiene? Los humanos no porque somos insaciables.

—Tiene razón —aseveró Charles—. La vida en la hacienda debe de ser dura; sin embargo, siempre había oído hablar de la relajada sociedad de la Isla.

—¡Ah! Le llegan las noticias agradables: el juego, las peleas de gallos, las fiestas, los bailes, los teatros. —En esa ocasión fue la señora de Carvajal la que intervino—. La Habana, Matanzas y Santiago son los principales puertos por donde salen y entran las mercancías y allí la vida es alegre y disipada. Por el contrario, en el interior, las haciendas están separadas, aisladas, y requieren de mucho esfuerzo: estar pendientes de las siembras, las cosechas y del funcionamiento de los ingenios, así como de reparar los destrozos causados por los huracanes.

—Es la visión que ofrecen las ciudades de cualquier parte del mundo. Nunca se corresponde con la realidad del interior, donde se genera esa riqueza. ¿Regresamos? —propuso Charles.

—Sí —secundó doña Emelina—. Los días son más cortos. Anuncian el final del verano.

—Y del viaje —añadió la sobrina con tono melancólico.

Según se iban aproximando al hotel, el sendero se hallaba más concurrido y los gritos de los niños que jugaban rompían la tranquilidad. Los huéspedes regresaban para descansar y prepararse para la cena. Entraron en el vestíbulo y Charles llamó a un botones para que se hiciera cargo de la silla.

—Señor Webster, ¿cena solo? —se interesó doña Emelina mientras subían la escalera.

—No creo que permitan a mi ayuda de cámara que se siente conmigo —bromeó.

—Si no le resultamos aburridas, lo invitamos a que comparta nuestra mesa.

—Sabe usted bien que no. Será un placer. Le quedo agradecido.

—A las nueve, entonces —zanjó la tía.

Una vez arriba, Charles se retiró hacia la derecha del corredor y ellas tomaron la izquierda. Entró en su habitación satisfecho de cómo se había desarrollado la tarde. Bajo el amparo de la familia conservadora, podía enterarse de quiénes eran las familias cubanas más afines a la Península y de sus inclinaciones. Cuba era un manantial de interés para los inversores norteamericanos y los comerciantes. Cualquier tipo de información fiable era bien pagada. Martí, Maceo y Máximo Castrejón vivían exiliados desde la Guerra Chiquita en Nueva York, donde habían formado el Partido Revolucionario Cubano. Se desplazaban por Florida y Luisiana recaudando fondos y armas, pero no era suficiente para mantener una guerra. A los norteamericanos no les interesaba que consiguieran sus objetivos y, mucho menos, que se iniciase de nuevo una guerra que iba a afectar desfavorablemente a las inversiones. La guerra sólo suponía riqueza a los traficantes de armas o a quien proporcionase alguno de los componentes para su fabricación, como su padre. Ya que se hallaba en aquel balneario perdido, aunque no estaba tan perdido a juzgar por el hecho de que se reunieran en Santander los liberales, aprovecharía para informarse sobre las decisiones que se tomaran al respecto y prevenir a sus paisanos si se producía la debacle. La política proteccionista de Cánovas no les preocupaba, pues la Isla mostraba una fuerte dependencia del comercio con Estados Unidos. Le gustara o no al Gobierno de Madrid, se trataba de una realidad desde mediados de siglo, cuando la empresa inglesa había demostrado su ineficacia en la construcción del ferrocarril, tan necesario para acercar los productos de las haciendas a los puertos de La Habana o de Matanzas. Al principio, los ingleses habían contratado a irlandeses, pero les habían afectado las fiebres y habían tenido que recurrir a los inmigrantes canarios, porque los negros no infundían confianza. Ante la inflación de los precios del hierro inglés y otros abusos, las autoridades cubanas se volvieron hacia Estados Unidos, a quienes habían comprado las locomotoras de la casa Baldwin. A partir de entonces, el capital norteamericano había fluido por la Isla, originando una fuerte dependencia del dólar por parte de los isleños. A la ideología conservadora de los latifundistas cubanos se imponía la necesidad de amasar una fortuna por parte de los más desfavorecidos. Los hacendados más pequeños aspiraban al mercado norteamericano, más amable que el peninsular, que los asfixiaba con impuestos. Al final, todo se resumía en una cuestión de dinero.

Se desnudó y se acercó al palanganero para afeitarse y asearse antes de vestirse para la cena.

4

Valentín Castrejón