6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Ómnibus Harlequin Internacional

- Sprache: Spanisch

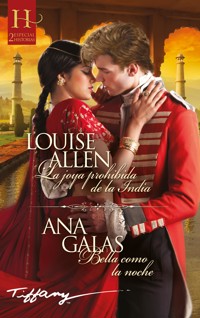

La joya prohibida de la India Louise Allen El mayor Herriard, un arrogante inglés, había recibido el encargo de llevar a Anusha Laurens, hija de una princesa india y un influyente inglés, a su nueva vida en Calcuta. Su misión era protegerla a toda costa, pero la atracción inicial bajo el sol ardiente de la India fue dando paso a una tentación prohibida. La hermosa e imposible princesa pondría a prueba todos los límites del sentido del honor del oficial inglés. Bella como la noche Ana Galas No era fácil para Lucy vivir al margen de la alta sociedad a la que pertenecía por derecho, pero todo lo había compensado el cariño de su padre, un hombre todavía joven, atractivo y orgulloso. Su tranquila vida se había empezado a llenar de pronto de nuevas experiencias y dos hombres, cada cual más atractivo, se habían cruzado en su camino. Uno la amaría sin reservas, otro no querría amar ni ser amado, y ella tenía que dilucidar a cuál iba a entregar su corazón… sin sospechar que era la pieza clave de un destino fatal.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 641

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación

de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción

prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

N.º 75 - julio 2023

© 2013 Melanie Hilton

La joya prohibida de la India

Título original: Forbidden Jewel of India

Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.

© 2015 A.R. Cortés Torrero

Bella como la noche

Publicada originalmente por Harlequin Ibérica, S.A.

Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2013 y 2015

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta

edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la

imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas,

vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son

pura coincidencia.

® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas

propiedad de Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas

con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de

Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los

derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-1180-035-8

Uno

El palacio de Kalatwah, Rajastán, India.

Marzo 1788

Los dibujos creados por la luz del sol y las sombras caían sobre el suelo de mármol blanco y relajaban la vista después de muchas millas de caminos polvorientos. El mayor Nicholas Herriard aflojó los hombros para relajarlos también mientras andaba. La dureza física del largo viaje empezaba a remitir. Un baño, un masaje, un cambio de ropa y volvería a sentirse humano.

Oyó pasos que corrían y el débil arañar de garras en el mármol. La empuñadura del cuchillo que llevaba en la bota pasó a su mano con la familiaridad de una larga práctica, mientras se giraba a mirar el pasillo, agazapado para enfrentarse a un ataque.

Una mangosta se detuvo en seco y le gruñó con todos los pelos del cuerpo ahuecados por el agravio y la cola erguida tras de sí como una botella.

—Animal idiota —dijo Nick en hindi.

El ruido de pasos se hizo más fuerte y apareció una chica detrás de la mangosta, con faldas de color escarlata girando a su alrededor. Se detuvo de golpe. No era una chica, sino una mujer, sin velo y sin escolta. La parte del cerebro de Nick que se ocupaba todavía del ataque analizaba el sonido de sus pasos; ella había cambiado dos veces de dirección antes de aparecer, lo que implicaba que aquella era una de las entradas al zanana.

Ella no debería estar allí, fuera de los aposentos de las mujeres. Y él no debería estar allí mirándola, con la sangre del cerebro bajando hacia abajo, el cuerpo dispuesto para la violencia y un arma en la mano.

—Podéis guardar vuestra daga —dijo ella; y a él le costó un momento comprender que hablaba un inglés con un ligero acento—. Tavi y yo vamos desarmados. Excepto por los dientes —añadió. Mostró los suyos, blancos y regulares entre labios que se curvaban en una sonrisa con un asomo de burla y que Nick estaba seguro de que ocultaba miedo. La mangosta seguía gruñendo para sí. Llevaba un collar de gemas.

Nick se rehízo, devolvió el cuchillo a su funda y juntó las manos al enderezarse.

—Namaste.

—Namaste.

Ella juntó también las manos y sus ojos grises lo observaron. El miedo parecía ir convirtiéndose en recelo mezclado de hostilidad y no se esforzaba por ocultar ninguna de esas dos emociones.

¿Ojos grises? Y una piel dorada como la miel y un pelo castaño oscuro con mechones de color caoba que le caía por la espalda sujeto en una trenza gruesa. Al parecer su presa lo había encontrado.

No parecía desconcertada por hallarse a solas y sin velo con un desconocido, sino que lo observaba abiertamente. La falda roja bordada en plata le llegaba justo por encima de los tobillos y por debajo de ella asomaban pantalones ceñidos. Su choli grueso no solo revelaba curvas deliciosas y brazos elegantemente redondeados cubiertos con brazaletes de plata, sino también una perturbadora franja de suave abdomen dorado.

—Debo irme. Disculpad que os haya molestado —dijo Nick en inglés, y se preguntó si no sería él el más perturbado de los dos.

—No lo habéis hecho —repuso ella en el mismo idioma. Se volvió hacia la puerta por la que había llegado—. Mere picchhe aye, Tavi —llamó, justo antes de que desapareciera su falda.

La mangosta la siguió obediente y el débil sonido de sus garras se fue alejando con el de los pasos ligeros de ella.

—¡Demonios! —murmuró Nick mirando al pasillo vacío—. Definitivamente, es la hija de su padre.

De pronto, una misión fácil acababa de convertirse en algo muy diferente. Enderezó los hombros y se alejó en dirección a sus habitaciones. Un hombre no llegaba a mayor de la Compañía Británica de las Indias Orientales dejándose desconcertar por jóvenes, por muy hermosas que fueran. Tenía que lavarse y pedir audiencia con el rajá, el tío de ella. Y después de eso, solo tendría que llevar a la señorita Anusha Laurens hasta el otro extremo de India, al lado de su padre.

—¡Paravi! ¡Deprisa!

—Habla hindi —la riñó Paravi cuando Anusha entró en su habitación con un revuelo de faldas.

—Maf kijiye —se disculpó Anusha—. Acabo de hablar con un inglés y mi cabeza sigue traduciendo.

—¿Angrezi? ¿Cómo puedes hablar con ningún hombre y menos con un angrezi? —Paravi, la tercera esposa de su tío, una mujer gruesa e indolente, alzó una ceja exquisitamente depilada, apartó el tablero de ajedrez que estaba estudiando y se incorporó.

—Estaba en el pasillo cuando he salido detrás de Tavi. Muy grande, con el pelo dorado claro y el uniforme rojo de los soldados de la Compañía. Un oficial, creo, pues lleva mucho oro en la casaca. Ven a verlo.

—¿Por qué tanta curiosidad? ¿Tan atractivo es ese hombre?

—No sé lo que es —confesó Anusha—. No he visto a ninguno tan de cerca desde que salí de casa de mi padre.

Pero sentía curiosidad. Y también algo más, una punzada de anhelo interior al recordar otra voz de hombre que hablaba inglés, otro hombre grande que la alzaba en sus brazos, reía y jugaba con ella. Se recordó que era el hombre que las había rechazado a su madre y a ella.

—Es diferente a los hombres a los que estoy acostumbrada, así que no puedo decidir si es atractivo o no. Su pelo es pálido y lo lleva atado atrás, sus ojos son verdes y es alto —movió las manos en el aire—. Es muy grande por todas partes, hombros anchos, piernas largas...

—¿Es muy blanco? Nunca he visto un angrezi excepto de lejos —Paravi empezaba a mostrar interés.

—Su cara y sus manos son doradas —«Como eran las de mi padre»—. Pero la piel de todos los europeos se vuelve morena con el sol, ya lo sabes. Quizá el resto de él sea blanco.

Imaginarse al inglés grande entero le produjo un escalofrío no desagradable que él no se merecía. Pero en el estrecho mundo del zanana, cualquier novedad era bienvenida, aunque la novedad llevara consigo recuerdos del mundo exterior. El cosquilleo, débilmente sensual, se perdió en una marea de algo parecido a la aprensión. Aquel hombre la ponía nerviosa.

—¿Adónde ha ido ahora? —Paravi se levantó del montón de cojines que ocupaba. La mangosta se hundió de inmediato en el hueco cálido que dejó y se acurrucó allí—. Me gustaría ver a un hombre que hace que te crucen tantas expresiones por la cara.

—Al ala de las visitas, ¿adónde va a ir? —musitó Anusha, intentando no mostrar irritación. No le gustaba que le dijeran que su rostro la traicionaba—. Trae mucho polvo del camino y no pedirá audiencia a mi tío así —se encogió de hombros—. Ven conmigo a la Terraza Atardecer.

Anusha avanzó delante por el laberinto familiar de pasillos, habitaciones y galerías que ocupaban el ala occidental del palacio.

—Tu dupatta —siseó su amiga cuando salían de los aposentos de las mujeres para cruzar la amplia terraza donde el rajá se sentaba a veces a ver ponerse el sol sobre su reino—. Aquí no hay rejas.

Anusha chasqueó la lengua con enojo, pero desenrolló la larga gasa color cereza que llevaba al cuello y se la puso de modo que le cubriera el rostro hasta la barbilla. Se apoyó en la balaustrada interior de la terraza y miró el patio de abajo.

—Ahí está —susurró.

Debajo, en el borde de un jardín donde corrían riachuelos al estilo persa, el inglés grande hablaba con un indio esbelto al que ella no reconoció. Su sirviente, sin duda. El hombre hizo un gesto en dirección a la puerta.

—Le está indicando la casa de los baños —susurró Paravi, detrás de su dupatta de gasa dorada—. Ahora tienes ocasión de ver si los ingleses son blancos por todas partes.

—Eso es ridículo. E impúdico —Anusha oyó reír suavemente a Paravi y se irritó—. Además, eso no me interesa lo más mínimo.

Solo sentía una curiosidad ardiente e inexplicable. Los dos hombres se habían metido en las habitaciones de invitados con vistas al jardín.

—Pero supongo que debería ver si han calentado el agua y si hay alguien atendiendo los baños.

Paravi apoyó una cadera redondeada en el parapeto y alzó la vista a una bandada de periquitos verdes que gritaban por encima de sus cabezas.

—Ese hombre debe de ser importante, ¿no crees? Es de la Compañía de las Indias Orientales y mi señor dice que ahora son todopoderosos en esta tierra. Mucho más importantes que el emperador de Deli, aunque pongan la cabeza del emperador en sus monedas. Me pregunto si se quedará de residente aquí. Mi señor no dijo nada de eso anoche.

Anusha apoyó los codos en el parapeto y tomó nota de que su amiga parecía gozar del favor de su esposo.

—¿Para qué necesitamos un residente? Nosotros no negociamos tanto con ellos —la cabeza pálida apareció debajo cuando el hombre salió por la puerta de las habitaciones de invitados—. Supongo que podemos estar en una posición útil para su expansión. Eso era lo que decía mata. Estratégica —su madre había tenido mucho que decir en muchos temas, pues era una mujer leída y muy mimada por su hermano el rajá.

—Tu padre sigue siendo amigo de mi señor aunque nunca viene aquí. Intercambian misivas. Es un hombre importante en la Compañía; quizá cree que ahora somos más importantes y merecemos un residente.

—Debe de ser una cuestión de gran importancia para que se digne a pensar en nosotros —repuso Anusha. Su padre no había visitado el estado de Kalatwah desde el día, diez años atrás, en que había enviado de vuelta allí a su hija de doce años y a la madre de esta, expulsadas de su casa y de su corazón por la llegada de su esposa inglesa.

Enviaba dinero, pero eso era todo. Anusha rehusaba gastarlo y su tío lo añadía al baúl de su dote.

Le decía que era tonta, que su padre no había tenido otra opción que enviarlas a casa y que sir George era un hombre honorable y un buen aliado de Kalatwah. Pero los hombres hablaban así, de política y no del amor que le había roto el corazón a su madre aunque se mostrara de acuerdo con su hermano en que no había habido otra opción.

Anusha sabía que su padre escribía a su tío porque este le decía que había mensajes. Un año atrás, a la muerte de su madre, había llegado una nota, pero ella no la había leído como no había leído las anteriores. Al ver el nombre de su padre la había arrojado al brasero y la había visto convertirse en ceniza.

Parevi le lanzaba miradas compasivas desde detrás del velo, pero eso no era lo que ella quería. Nadie tenía derecho a sentir lástima de ella. ¿No era, a sus veintidós años, la sobrina mimada del rajá de Kalatwah? ¿Acaso no le habían consentido rechazar todas las peticiones de matrimonio que había tenido? ¿No le proporcionaban ropas, joyas, sirvientes y todos los lujos que deseaba? ¿No poseía todo lo que podía desear?

«Excepto saber a dónde pertenezco» dijo una vocecita en su cabeza, la voz que, por alguna razón, siempre hablaba en inglés. «Excepto saber quién soy y por qué soy y qué voy a hacer con el resto de mi vida. Excepto libertad».

—El angrezi se va a bañar —Paravi retrocedió un paso del parapeto—. Es una bata hermosa. Su pelo es largo ahora que va suelto —añadió—. ¡Qué color! Es como el alazán que envió mi señor al marajá de Altaphur como regalo cuando terminó el monzón. El caballo al que llamaron Dorado.

—Probablemente tiene tan buena opinión de sí mismo como ese animal —respondió Anusha—. Pero al menos se baña. ¿Sabes que muchos no lo hacen? Creen que es insano. Mi padre decía que en Europa no tienen champú y que, en vez de lavarse el cabello, se lo empolvan. Y solo se lavan las manos y la cara. Creen que el agua caliente es mala para la salud.

—¡Agh! Ve a verlo y cuéntamelo —Paravi le dio un empujoncito—. Tengo curiosidad, pero a mi señor no le complacería saber que he mirado a un angrezi sin ropa.

El rajá también tendría mucho que objetar si descubrían a su sobrina haciendo eso, pero Anusha corrió por la estrecha escalera y siguió el pasillo. No sabía por qué quería acercarse más al desconocido. No era un deseo de llamar su atención, a pesar del estremecimiento que, por supuesto, no era más que una reacción normal femenina a un hombre que está en su mejor edad. Ella no quería que aquellos ojos verdes la observaran, pues parecían ver demasiado. Había visto un brillo de reconocimiento en ellos. De reconocimiento y de algo mucho más básico y masculino.

Dejó las sandalias en el umbral y se asomó por la esquina de la casa de los baños. El inglés estaba ya desnudo y tumbado boca abajo en una sábana blanca echada sobre una losa de mármol, con el cuerpo reluciente por el agua. Apoyaba la frente en las manos entrelazadas y una de las chicas, Maya, le lavaba el pelo con la mezcla de polvos basu, zumo de lima y yemas de huevo, al tiempo que le engrasaba y masajeaba la cabeza. Entre la cabeza y los talones había una gran longitud de hombre de distintos colores.

Anusha entró haciendo un gesto a las dos chicas para que guardaran silencio y siguieran trabajando. El cuello del hombre era del mismo color que su cara y sus manos, ocultas ahora por el pelo mojado. Sus hombros, espalda y brazos eran de un dorado pálido. Las piernas eran más claras todavía y la piel detrás de las rodillas era casi blanca, de un tono rosado. La franja en la que seguramente llevaba el cinturón era muy clara, y las nalgas tan pálidas como la parte de atrás de las rodillas.

Sus piernas y brazos estaban cubiertos de vello marrón. Un vello mucho más oscuro que el pelo de la cabeza. ¿Sería su pecho también así? Había oído que algunos ingleses eran tan peludos que tenían la espalda cubierta de pelo. Arrugó la nariz con disgusto, y entonces se dio cuenta de que estaba al lado de la losa. ¿Cómo sería su piel al tacto?

Anusha tomó el frasco de aceite, se echó un poco en las manos y las colocó en las clavículas. Sintió tensarse los músculos bajo las manos y vibrar la piel al contacto del líquido frío. Luego él se relajó y ella bajó lentamente las manos hasta que descansaron en la cintura de él.

Decidió que la piel clara era como cualquier otra. Pero los músculos resultaban... sorprendentes. Aunque ella no tenía base para comparar, claro; pues nunca había tocado a un hombre desnudo.

Maya empezó a aclararle el pelo echando agua de una jarra de bronce y recogiéndola en un bol. Savita había subido hasta las pantorrillas y masajeaba los largos músculos. Anusha, por alguna razón misteriosa, no quería alzar las manos pero estaba demasiado desconcertada por la sensación del cuerpo del hombre para aventurarse más.

Entonces él habló y la vibración de su voz profunda le llegó a través de las manos.

—¿Puedo esperar que vengáis todas a mi habitación después de esto?

Nick sintió la vibración del aire y el débil sonido de pies descalzos en el mármol. Otra chica. Lo trataban como a un invitado de honor, lo cual era un buen augurio para su misión. Los dedos fuertes y hábiles que masajeaban su cabeza le daban ganas de ronronear, los músculos de los pies y tobillos se iban relajando en algo parecido a la bendición. La recién llegada llevaba consigo una insinuación de jazmín que se mezclaba con el aroma a sándalo del aceite y la lima del champú. Él lo había olido antes en alguna parte.

Unas manos cubiertas de aceite, que no habían tenido tiempo de calentar, se posaron en su espalda y vacilaron. En comparación con las otras dos, aquella ayudante era novata o estaba nerviosa. Luego el cerebro de él situó el aroma cuando las manos bajaban hasta su cintura y se paraban de nuevo.

—¿Puedo esperar que vengáis todas a mi habitación después de esto? —dijo en inglés. Como esperaba, las manos seguras de la cabeza y las pantorrillas no alteraron su ritmo, pero los dedos en su cintura se convirtieron en garras—. Con las tres a la vez sería muy placentero —añadió con provocación deliberada—. Pediré que fijen las cadenas de la cama a los ganchos del techo para hacer un columpio.

Oyó que ella respiraba con fuerza y sintió que apartaba las manos.

—¡Qué interesante que hasta las ayudantes de la casa de baño hablen bien inglés aquí! —añadió. Era justo decirle que se había dado cuenta de que estaba allí y había hablado intencionadamente.

Oyó un rumor sedoso de ropa y ella se alejó.

Nick respiró con fuerza y se obligó a relajarse. Si estaba excitado era porque se hallaba desnudo y manos hábiles masajeaban su cuerpo. La hija de George no tenía nada que ver. La brujita sin duda había creído que sería divertido jugar con él, pero no volvería a cometer el mismo error. Nick se obligó a poner la mente en blanco y se entregó a las sensaciones que lo rodeaban.

—¿Y bien? —Paravi llamó a las doncellas con unas palmadas—. Tomaremos zumo de granada mientras me hablas de él —echó la cabeza a un lado y el aro que llevaba en la nariz tintineó.

—Es un cerdo —Anusha se acomodó en el montón de cojines enfrente de su amiga y se desenrolló el largo pañuelo de gasa con un tirón impaciente—. Sabía que era yo aunque tenía los ojos cerrados y me ha provocado intencionadamente con insinuaciones indecentes. O tiene ojos en la parte de atrás de la cabeza o usa brujería.

—¿Estaba de espaldas a ti? —Aquello parecía decepcionar a Paravi.

—Estaba boca abajo en la losa mientras le daban masaje y le lavaban el pelo.

—¿Y cómo sabía que eras tú?

—No tengo ni idea. Pero ha hablado en inglés para atraparme.

Paravi chasqueó la lengua y Anusha respiró hondo.

—No es blanco, pero las partes de él que no han estado al sol son rosadas, como el morro de una vaca gris, pero más pálidas.

Paravi se desperezó.

—O sea que usa brujería, es del color del morro de una vaca y no es tonto. Me pregunto si será un buen amante.

—Es demasiado grande —respondió Anusha, con la confianza absoluta de una mujer que había estudiado todos los textos sobre el tema y visto una amplia variedad de dibujos detallados en el proceso.

De una esposa se esperaba que tuviera un amplio conocimiento teórico sobre cómo complacer a su esposo y su madre había procurado que no se descuidara su educación en ese terreno. Anusha a veces se preguntaba si tanto conocimiento no era el culpable de su renuencia a aceptar todos los matrimonios que le habían propuesto

Si una tenía el lujo de elegir, eso hacía que mirara con mucha atención al hombre en cuestión. Y luego intentaba imaginarse haciendo aquellas cosas con él y... Y hasta el momento esas imágenes mentales habían bastado para hacerle rechazar a todos los pretendientes que le habían ofrecido.

—¿Demasiado grande? —Paravi seguía inmersa en la descripción de la escena en la sala de baños. Tenía los ojos muy abiertos con una sorpresa divertida que Anusha no estaba segura de entender.

—¿Cómo puede alguien tan grande ser flexible y sensual? —preguntó, con lo que le parecía una lógica aplastante—. Sería muy torpe. Un tronco de madera —lo recordó volviéndose rápido como una serpiente con el cuchillo en la mano, pero eso había sido violencia entrenada, no la magia sutil de las artes sensuales.

—Un tronco —repitió la esposa de su tío, con una sonrisa de malicia—. Tengo que ver ese tronco humano más de cerca —hizo una seña a la doncella—. Entérate de a qué hora tiene mi señor audiencia con el angrezi y en qué diwan —miró a Anusha—. Tú te reunirás conmigo en mi galería.

Dos

Nick eligió su ropa con cierto cuidado. El mensaje del rajá había estipulado que no fuera de uniforme. Cuando llegó su escolta, caminó relajado entre los cuatro miembros fuertemente armados de la guardia real. Había esperado ser recibido con calor, pero estaba bien ver cumplirse sus expectativas. Si Kirad Jaswan había decidido que, ahora que su hermana estaba muerta, su interés ya no estaba con la Compañía de las Indias Orientales, la misión de Nick se volvería peligrosa y muy difícil.

Suponía que, si fallaba la diplomacia, sería posible sacar a una princesa inteligente y poco cooperativa de un palacio fuertemente fortificado en mitad del reino de su tío y llevarla hasta Deli con las tropas de un rajá airado en los talones, pero preferiría no tener que intentarlo. Y no provocar una guerra en el proceso.

En cualquier caso, se sentía bien. Estaba limpio, relajado por el baño y el masaje y por la diversión de haberse burlado de la mujer a la que tenía que escoltar hasta Calcuta.

Ahora, con su madre muerta y la esposa de su padre también, George no haría daño a nadie si sacaba a su hija de la corte del rajá y la convertía en una dama inglesa. Y había también muy buenas razones políticas para llevarla a Calcuta.

Nick entró en el Diwan-i-Khas, el salón de las Audiencias Privadas. Por el rabillo del ojo vio columnas de mármol, hombres con los elaborados turbantes safa de la elite y a los guardias con las armas desenfundadas en un saludo ceremonial.

Mantuvo la vista fija en la figura delgada vestida con un chauga bordado en oro y sentada sobre cojines apilados en el trono de plata situado sobre el estrado que había delante de él. Cuando llegó a la longitud de dos espadas de allí hizo la primera reverencia, consciente del rumor de sedas y el olor a perfume detrás del enrejado de piedra de la galería.

Las damas de la corte estaban allí observando y escuchando. Las más favorecidas tendrían acceso al rajá y le darían su opinión sobre el invitado. ¿Estaría allí la señorita Laurens? Seguramente la curiosidad la habría empujado a ir.

—Alteza —dijo en inglés—. El mayor Nicholas Herriard a vuestro servicio. Traigo saludos del gobernador de la Presidencia de Calcuta y os doy las gracias por el honor que me hacéis al recibirme.

El munshi, ataviado de blanco, alzó la vista desde su mesa de escribir a los pies del rajá y habló en hindi rápido. El rajá Kirat Jaswen respondió en el mismo idioma mientras Nick mantenía un rostro cuidadosamente inexpresivo.

—Su Alteza, señor de Kalatwah, Defensor de los Lugares Sagrados, príncipe del Lago Esmeralda, Favorecido por el Señor Shiva... —Nick permaneció inmóvil mientras el munshi recitaba la lista de títulos en inglés—... os ordena acercaros.

Nick se adelantó y miró los astutos ojos marrones que lo observaban desde debajo del brocado enjoyado y emplumado del turbante. Las cuerdas del abanico punkah crujían débilmente por encima de su cabeza.

El rajá habló.

—Es para mí un placer dar la bienvenida al amigo de mi amigo Laurens —tradujo el secretario—. ¿Lo dejasteis en buena salud?

—Sí, Alteza, aunque triste por la muerte de su esposa. Y... otra pérdida. Envía cartas y regalos a través de mí, y lo mismo hace el gobernador.

El secretario tradujo.

—Lamenté enterarme de la muerte de su esposa y lamento que su corazón siga sufriendo, como el mío por la muerte de mi hermana el año pasado. Sé que él compartirá mis sentimientos. Hay mucho de lo que hablar.

El rajá alzó una mano.

—Creo que no necesitamos un traductor —comentó en un inglés perfecto. Os reuniréis conmigo y nos relajaremos, mayor Herriard.

Era una orden, un gran favor y exactamente lo que esperaba Nick.

—Mi señor, me hacéis un gran honor.

La posición de la rani en la galería de mujeres que rodeaba el salón de audiencias era la mejor para observar y escuchar. Anusha se había instalado cómodamente en los cojines al lado de Paravi y las doncellas colocaban mesitas bajas cubiertas de platitos a su alrededor.

—Oiremos bien —dijo la rani cuando esperaban la llegada del rajá.

La acústica había sido cuidadosamente diseñada en todas las habitaciones; en unas para apagar el sonido y en otras para permitir oír con facilidad. Allí, donde el rajá consultaría con su favorita después de una reunión, una conversación en tono normal llegaba fácilmente a las rejillas.

—Savita me ha dicho que tu tronco de madera es tan flexible como un retoño joven —añadió Paravi con malicia—. ¡Qué músculos!

Anusha dejó caer las almendras que acababa de tomar. Buscarlas entre los cojines le dio ocasión de componer el rostro y reprimir su rebelde imaginación.

—¿De verdad? Me sorprendes.

—Me pregunto si habrá leído los textos clásicos —continuó Paravi—. Sería muy fuerte y vigoroso.

Anusha tomó un puñado de frutos secos y tosió. «Vigoroso»...

—Y tiene muy grandes... los pies.

No había nada que responder a eso, sobre todo porque no estaba segura de lo que quería decir Paravi y sospechaba que se burlaba de ella. Anusha fingió interés en la llegada de los cortesanos varones, que empezaban a llenar el salón formando una masa ruidosa y colorida. A medida que los sirvientes iban de alcoba en alcoba encendiendo las lámparas, los fragmentos de espejo y las gemas de las paredes y el techo empezaban a reflejar la luz formando dibujos chispeantes como constelaciones en el cielo más oscuro de las sombras.

Llegaba el sonido débil de los músicos afinando sus instrumentos en el patio. Todo era hermoso y familiar y, sin embargo, Anusha sentía un anhelo de algo que empezaba a identificar como soledad.

¿Cómo era posible sentirse sola cuando nunca estaba sola? ¿Sentir que no era parte de ese mundo si había sido su vida durante diez años y estaba rodeada por la familia de su madre?

Su tío caminó entre la multitud, ocupó su puesto e hizo señas a los cortesanos de que se sentaran.

Una figura alta vestida con un sherwani de brocado oro y verde sobre unos pantalones verdes caminó entre los hombres sentados hasta los escalones del trono. Por un momento Anusha no lo reconoció, hasta que la luz cayó sobre el oro pálido de su pelo suelto sobre los hombros.

Él inclinó la cabeza y se llevó la mano derecha al corazón en el gesto del saludo. Cuando se enderezó, ella vio el fuego verde de una esmeralda en su lóbulo.

—Mira —susurró a Paravi—. ¡Míralo!

El mayor debería haber parecido más corriente con la ropa de la corte, pero no era así. El brocado y las sedas, las líneas severas de la túnica y el brillo de las gemas volvían aún más exóticos el pelo rubio, los hombros anchos y la piel dorada. Más extraños.

—Ya lo miro.

El rajá hizo una seña impaciente a los sirvientes, que alzaron los cojines del pie del estrado y los colocaron al lado derecho del trono, donde había estado la mesa del secretario.

—Te reunirás conmigo —había dicho Kirat Jaswan.

—Mi señor. Me hacéis un gran honor.

El inglés hablaba un hindi perfecto. Se sentó y cruzó las piernas bajo el cuerpo con la facilidad de un indio. El rajá le puso la mano en el hombro y se inclinó para hablar.

—No oigo —se quejó Paravi—. Pero ahí llega la comida. No pueden susurrar y comer.

Y en verdad, a medida que presentaban una sucesión de platos pequeños al rajá y este los ofrecía a su vez al inglés, los dos hombres se enderezaron y pudieron oír la mayor parte de lo que decían. Pero para frustración de Anusha, la conversación era inocua.

Ella comía con aire ausente, con la vista fija en el pelo rubio de abajo y el perfil del inglés cuando volvía la cabeza para responder a su tío. Su voz contenía el ritmo fácil de alguien que no solo había aprendido hindi bien, sino que además lo usaba a menudo.

¿Cuál había dicho que era su nombre? ¿Herriard? Un nombre extraño. Anusha lo probó en silencio.

Luego se llevaron por fin la comida, les presentaron el agua perfumada y las telas para el lavado de manos y llevaron el gran hookah de plata con una boquilla extra para el invitado. Ambos hombres parecieron relajarse cuando empezó la música.

—Ahora están hablando de algo importante —dijo Paravi—. Mira cómo usan las boquillas para ocultar los labios y que nadie pueda leerlos.

—¿Por qué les preocupa tanto eso? Solo estamos rodeados por personas de la corte.

—Hay espías —repuso la rani después de una mirada rápida a su alrededor. Alzó una mano con aire casual para taparse la boca—. El marajá de Altaphur tendrá hombres en la corte y agentes aquí entre los sirvientes.

—¿Altaphur es un enemigo? —preguntó Anusha, sorprendida—. Pero mi tío consideró su petición de casarse conmigo y le envió un hermoso caballo cuando la rechacé. Entonces no dijo nada de enemistad.

—Es más seguro fingir ser amigo de un tigre que vive al fondo de tu jardín que dejarle ver que estás al tanto de sus dientes. Mi señor no habría permitido ese enlace aunque tú hubieras aceptado, pero hizo que la negativa pareciera el capricho de una mujer y no el desprecio de un gobernante.

—¿Pero por qué es un enemigo?

—Este es un estado pequeño pero rico; hay mucho que codiciar aquí. Y como tú has dicho antes, estamos en una posición que interesa a la Compañía de las Indias Orientales y es posible que hagan concesiones a quien gobierne.

Paravi hablaba como si fuera descubriendo aquello sobre la marcha, pero Anusha percibía un conocimiento más profundo detrás de sus palabras. Captó un asomo de miedo en las palabras de la otra y se dio cuenta de que a ella le habían ocultado muchas cosas. Hasta su amiga había usado una máscara con ella. Nadie le había confiado la verdad. O quizá simplemente no la consideraban lo bastante importante; era la sobrina que llevaba sangre inglesa en las venas.

—¿Habrá guerra? —preguntó.

El estado llevaba casi setenta años en paz, pero los poetas y músicos de la corte contaban historias de batallas pasadas, de terribles derrotas y de victorias gloriosas, de hombres que salían a caballo vestidos con túnicas funerarias de color ocre, sabiendo que iban a morir, y de mujeres que se dirigían a las grandes piras para cometer el suicidio ritual antes que caer en manos del conquistador. Anusha se estremeció. Elle elegiría partir para morir en la batalla antes que ir a la pira.

—No, claro que no —repuso la rani con una seguridad que Anusha no creyó—. La Compañía de las Indias Orientales nos protegerá si somos sus aliados.

—Sí.

Era mejor asentir. Anusha miró la cabeza dorada, que estaba inclinada escuchando. Luego el inglés alzó la vista para mirar al rajá a los ojos y ella vio intensidad en su cara cuando hablaba con pasión, con las manos golpeando el aire en un gesto que no supo interpretar.

La corte retrocedía para hacer hueco para un nautch, los bailarines acompañados por la música de los cascabeles de las cadenas de plata alrededor de los tobillos. Empezaron a moverse perfectamente juntos, con sus faldas anchas de colores vivos girando al aire. Pero ninguno de los dos hombres los miró y Anusha sintió un rastro de aprensión en la columna.

Fue a su dormitorio nerviosa, con la mente llena de ansiedad por la amenaza del otro lado de la frontera y la humillación de la casa de baños.

—Anusha —Paravi entró con la cara seria.

—¿Qué ocurre? —Anusha dejó el libro que hojeaba y se apartó el pelo suelto que le caía sobre la cara.

—Mi señor quiere hablarte en privado, sin sus consejeros. Ven a mi aposento.

Anusha se dio cuenta de que no había doncellas presentes, ni suyas ni con la rani. Se levantó del diván bajo, deslizó los pies en sandalias y siguió a Paravi con la mente llena de especulaciones.

Su tío estaba solo, con el rostro poco iluminado por las lamparillas que parpadeaban en una mesa baja a su lado. Anusha hizo una reverencia y esperó, preguntándose por qué Paravi se había tapado la cara con el velo.

—El mayor Herriard, aquí presente, ha venido de parte de tu padre —dijo Kirat Jaswan sin preámbulo—. Está preocupado por ti.

¿Su padre? A Anusha se le aceleró el pulso con algo parecido al miedo. ¿Qué podía querer de ella? Entonces captó las palabras del rajá.

—¿Aquí?

El hombre grande salió de las sombras e inclinó la cabeza sin sonreír. Seguía ataviado con ropa india. Parecía al mismo tiempo exótico y cómodo, tan a gusto de esa guisa como había parecido con el uniforme escarlata.

—Creía que erais de la Compañía —lo desafió Anusha en hindi—. No un sirviente de mi padre.

El rajá siseó una palabra de reprobación, pero el inglés respondió en el mismo idioma, con los ojos verdes clavados en los de ella. Ningún hombre debería mirar así a una mujer sin velo que no fuera de su familia.

—Vengo de parte de los dos. A la Compañía le preocupan las intenciones del marajá de Altaphur hacia este estado. Y a vuestro padre también.

—Comprendo que les preocupe una amenaza a Kalatwah, ¿pero por qué piensa mi padre en mí después de tantos años?

Su tío no le riñó por no llevar velo. Anusha pensó con alarma que parecía que de repente la trataba como a una inglesa. La rani había retrocedido a las sombras.

—Vuestro padre nunca ha dejado de interesarse por vos —dijo el mayor Herriard. Parecía irritado con ella y frunció el ceño cuando Anusha negó instintivamente con la cabeza—. Vio la oferta de matrimonio de Altaphur como una amenaza, un modo de presionar a la Compañía a través de vos.

¿Su padre sabía eso? ¿La vigilaba de cerca? Tardó un momento en entender el significado de aquello.

—¿Yo habría sido un rehén?

—Exactamente.

—¡Qué horrible habría sido causar esa molestia a la Compañía y a mi padre!

—¡Anusha! —el rajá golpeó la mesa con la mano.

—Señorita Laurens...

—No me llaméis así —a ella le temblaban las rodillas, pero nadie podía verlo debajo de la larga túnica.

—Es vuestro nombre —presumiblemente aquel hombre hablaba así a sus tropas. Ella no era uno de sus soldados. Anusha alzó la barbilla, que dejó de temblar.

—Vuestro padre y yo estamos de acuerdo en que es mejor que regreses a su casa —dijo su tío con voz tranquila.

—¿Volver a Calcuta? ¿Volver con mi padre después de que nos echara de allí? Él no me quiere a mí, solo quiere que no interfiera con sus complots políticos. Lo odio. Y no puedo dejaros a vos y a Kalatwah cuando hay peligro, mi señor. No huiré. ¡Jamás!

En su mente, el crepitar de las llamas y el choque del acero se mezclaban con el sonido de la risa de un hombre grande y de los sollozos reprimidos de su madre.

—¡Cuánto drama! —gruñó Herriard, borrando las imágenes de ella como una ráfaga de aire frío. Anusha deseó abofetearlo—. Hace diez años vuestro padre estaba en una posición imposible e hizo lo único honorable que podía hacer para asegurar vuestro bienestar y el de vuestra madre.

—¡Honor! ¡Bah!

Herriard se quedó inmóvil.

—Jamás difaméis en mi presencia el honor de sir George Laurens, ¿comprendéis?

—¿O qué? —los músculos del cuello de ella estaban tan tensos que resultaba doloroso.

—O descubriréis que os arrepentiréis de ello. Si no queréis ir porque os lo ordena vuestro padre, hacedlo por Su Alteza, vuestro tío. ¿O tan profundo es vuestro rencor que estáis dispuesta a obstaculizar la defensa de su estado y la seguridad de su familia?

¿Rencor? ¿Podía despreciar sus sentimientos sobre la traición del amor y el rechazo de una familia calificándolos de rencor? El suelo de mármol parecía estremecerse bajo sus pies. Anusha reprimió una réplica furiosa y miró a su tío.

—¿Vos queréis que me vaya, mi señor?

—Es lo mejor —dijo Kirat Jaswan. Él lo era todo para ella: gobernante, tío, padre suplente. Y ella le debía plena obediencia—. Tú... complicas el asunto, Anusha. Quiero que estés segura en tu sitio.

«¿Y este no es mi sitio?». Aquello era demasiado repentino, demasiado brusco. Su tío la echaba como la había echado su padre. Ahora estaba de verdad a la deriva sin un lugar al que llamar su hogar. Protestar sería fútil e impropio de ella. Era una princesa rajput por educación, aunque su sangre fuera mestiza.

—Mi sitio no está con mi padre. Nunca lo ha estado; eso lo dejó muy claro él. Pero iré porque lo pedís vos, mi señor y mi tío.

Y no lloraría delante de aquel angrezi arrogante que había conseguido lo que al parecer había ido a buscar: su rendición. Ella era de una casa principesca y tenía su orgullo. Haría lo que ordenaba su gobernante sin mostrar miedo. Si le hubiera ordenado cabalgar a la batalla con sus tropas, lo habría hecho. Y por alguna razón, eso le parecía menos terrorífico que lo otro.

—¿Cuándo debo partir?

—Os iréis en cuanto estén reunidos los vehículos y animales y tengamos las provisiones para el viaje —contestó en inglés Herriard. Y fue como si su tío se hubiera lavado ya las manos de ella y la hubiera entregado a aquel hombre—. Es un largo viaje y tardaremos muchas semanas.

—Lo recuerdo —respondió Anusha.

Semanas de incomodidad y tristeza agarrada a su madre, que era demasiado orgullosa para llorar. Apartadas por el hombre grande como un oso que la había abrazado y mimado, que había sido el centro de su mundo y el universo de su madre. Porque el amor, al parecer, no era para siempre. La conveniencia conquistaba al amor. Era una lección que había aprendido bien.

Entonces asimiló lo que había dicho Herriard.

—¿Tardaremos? ¿Me llevaréis vos?

—Por supuesto. Soy vuestro escolta, señorita Laurens.

—Lo siento muchísimo —ella mostró los dientes con una sonrisa falsa. Estaba dispuesta a amargarle el viaje todo lo posible a aquel bruto insensible—. Es obvio que no es un deber agradable para vos.

—Yo haría ese viaje andando descalzo si sir George me lo pidiera —replicó el mayor Herriard. Sus ojos verdes la miraron sin rabia ni placer, tan duros como las esmeraldas que llevaba en las orejas—. Es como un padre para mí y yo procuraré que tenga lo que desea.

¿Un padre? ¿Quién era aquel hombre cuya devoción sobrepasaba en mucho la obediencia de un soldado?

—Hermosas palabras —repuso Anusha; se volvió para marcharse—. Espero que no tengáis ocasión de lamentarlas.

Tres

—Si ese hombre envía un mensaje más sobre lo que debo llevar y lo que no, gritaré —Anusha estaba en medio de las atareadas doncellas—. Es un bandido.

Paravi la miró divertida.

—El mayor Herriard no es un villano ni un truhan —dijo con reprobación—. Y te va a oír. Está al otro lado del jali. Es un largo viaje. Hace bien en asegurarse de que tengas todo lo que necesites pero no demasiado.

—¿Qué hace ahí? —preguntó Anusha alzando la voz. Si aquel condenado escuchaba tras la rejilla, merecía oír su opinión. Los hombres que regían su vida le habían dejado solo dos opciones: llorar y rendirse o perder los estribos. Su orgullo no le permitía la primera, así que el mayor tendría que soportar la otra—. Esto es el mahal de las mujeres.

—Hay un eunuco con él y han colgado cortinas en la habitación —murmuró Paravi—. Está revisando todo a medida que lo empaquetan.

—¡Ja! Mi tío dice que puedo llevarme veinte elefantes, cuarenta camellos, cuarenta carros, caballos...

—Y yo digo que es demasiado —respondió una voz profunda detrás de la pared de piedra con agujeros. Anusha dio un salto y se golpeó el dedo gordo del pie con un baúl enjoyado—. Cualquiera diría que os vais a casar con el emperador, señorita Laurens. Y además, vuestro padre querrá que llevéis ropa y joyas occidentales en Calcuta.

—Mamá me habló de esa ropa —Anusha caminó entre un montón de alfombras para acercarse a la pared. Lo único que pudo ver de él fue una sombra larga en las colgaduras de seda—. ¡Corsés! ¡Medias! ¡Ligas! Ella me dijo que eran instrumentos de tortura.

—No son cosas que una dama mencione en presencia de un hombre —respondió Herriard, con risa en la voz.

—Pues marchaos. Yo no requiero vuestra presencia aquí. Mejor dicho, no quiero veros en ninguna parte, presumiendo porque os habéis salido con la vuestra. Si escucháis escondido como un espía, tendréis que soportar lo que diga —la rani lanzó un débil gemido detrás de ella—. Idos, mayor Herriard. Veinte elefantes no son más lentos que diez.

—Veinte elefantes comen el doble que diez —replicó él—. Partimos pasado mañana. Todo lo que no esté listo o no entre en la mitad del transporte que habéis dicho, se quedará aquí. Y aunque me produce una gran satisfacción cumplir los deseos de vuestro padre, no presumo de ello.

Anusha abrió la boca para contestar, pero la cerró al oír ruido de pasos alejándose en la otra habitación. Era intolerable no poder discutir porque aquel hombre tenía la mala educación de retirarse.

—Tráeme una daga —dijo a la doncella más próxima, que parecía clavada al sitio—. Eso sí me lo llevaré. Y se me ocurre un blanco muy grande para ella.

También se llevaría todas sus joyas porque, cuando estuviera en Calcuta y el mayor Herriard no fuera ya su carcelero, las necesitaría para pagar su fuga de la prisión. De la casa de su padre.

Tenía la daga en la mano y la usaría porque el maldito inglés le gritaba y la sacudía y sonaban tambores de alarma y había peligro a su alrededor.

—¡Ah! —Anusha iba a gritar, pero una mano grande le tapó la boca. Un momento atrás estaba dormida, soñando, pero ahora...

—¡Silencio! —le susurró Nicholas Herriard al oído—. Debemos partir enseguida, en secreto. Cuando retire la mano, hablaréis en susurros u os ataré la mandíbula y os sacaré a cuestas. ¿Entendéis?

Anusha asintió, furiosa y asustada, y él apartó la mano.

—¿Dónde están mis doncellas?

Él señaló el rincón con la cabeza y ella abrió la boca para gritar cuando vio los dos cuerpos caídos iluminados por la parpadeante luz de una lámpara. La mano volvió a taparle la boca. Era una mano con callos de montar y le aplastaba los labios. Sabía a cuero.

—Drogadas —le murmuró él al oído—. Hay espías, no puedo arriesgarme. Escuchad —le liberó de nuevo la boca.

Ahora que estaba desierta, Anusha comprendió que los tambores que oía en el sueño eran reales y su sonido vibraba a través del palacio. Nunca los había oído así, nocturnos y urgentes.

—¿Un ataque?

—El marajá de Altaphur ha actuado deprisa. Hay elefantes de guerra y caballería a menos de cuatro horas de aquí.

—¿Ha descubierto que estáis aquí y que habéis venido a por mí?

Anusha se sentó en la cama y Herriard se echó hacia atrás y se sentó en los talones al lado del lecho bajo. Llevaba de nuevo ropa india, pero en esa ocasión era ropa de montar con botas y un apretado turbante oscuro que cubría el brillo traicionero de su pelo rubio.

—Ya estaba movilizando a sus tropas o no habría podido acercarse tanto tan deprisa. Luego sus espías le dijeron que había llegado alguien de la Compañía, quizá que quería llevaros conmigo o quizá que estaba negociando, no sé. Yo creo que ha optado por un ataque preventivo para hacerse con el estado antes de que vuestro tío cierre una alianza con la Compañía.

—Mi tío no se rendirá ante él —Anusha puso los pies en el suelo frío y el aire fresco de la noche atravesó el algodón fino de su camisón.

—No, se mantendrá firme. El rajá ha despachado ya jinetes a sus aliados en Agra, Gwalior y Delhi. La Compañía enviará tropas en cuanto reciba la noticia y sospecho que entonces Altaphur se retirará sin luchar más. Vuestro tío solo tiene que soportar un asedio de unas semanas.

¿Era su intención tranquilizarla con mentiras fáciles? Anusha intentó leer su rostro en la penumbra y controlar su estómago revuelto.

—¿Os quedaréis aquí a luchar? —preguntó.

No sabía qué diferencia podía suponer un soldado más, pero se sentía mejor si imaginaba a aquel hombre al lado de su tío. Era arrogante, petulante y extranjero, pero Anusha no dudaba de que el mayor Herriard era un guerrero.

—No. Vos y yo nos marchamos ahora mismo.

—¡Yo no voy a dejar a mi tío y salir huyendo! ¿Por quién me tomáis? ¿Por una cobarde?

Él la miró y ella fue consciente de pronto de lo fino que era el camisón y de los pezones endurecidos en el aire frío. Se envolvió con la ropa de la cama a modo de bata y lo miró de hito en hito.

—¡Libertino!

El inglés se puso en pie.

—Yo confiaba en que fuerais una mujer sensata —dijo con un suspiro. La agarró por las muñecas—. Escuchadme. ¿Creéis que ayudaréis a vuestro tío si tiene que preocuparse por vos encima de todo lo demás? Y si ocurre lo peor, ¿qué vais a hacer? ¿Guiar a las mujeres a las piras o convertiros en rehén?

Anusha respiró hondo. «Tiene razón; que se lo lleven los demonios». Sabía cuál era su deber y no era una cría para rehusar por despecho. Se iría, no porque se lo dijera aquel hombre sino porque lo quería su rajá. Y porque aquel ya no era su hogar.

—No, si mi tío me dice que me vaya, me iré. ¿Cómo?

—¿Sabéis montar a caballo?

—Por supuesto. Soy una rajput.

—Pues vestíos para montar muchas horas. Vestid como un hombre, con ropa resistente y botas buenas y envolveos el pelo en un turbante. Traed un rollo de mantas, pues las noches al aire libre son frías, pero empaquetad solo lo imprescindible. ¿Podéis hacer eso? Yo me reuniré con vos en el patio de abajo. Jaldi.

—Comprendo, mayor Herriard. Y sí, también entiendo la necesidad de apresurarse.

—¿Podéis vestiros sin ayuda? —preguntó él desde el umbral.

Anusha le lanzó una sandalia y la punta de marfil se rompió contra la jamba de la puerta. Él se perdió en la oscuridad y la dejó temblando, con los tambores vibrando en todos sus huesos. Ella permaneció un momento inmóvil, esforzándose por pensar claramente lo que debía hacer. Corrió hasta las doncellas y comprobó que el pulso latía con fuerza en su garganta. Espías o no, estaban vivas.

Alzó la lamparilla de noche y encendió con ella otras lámparas hasta que pudo ver. Los fragmentos de espejo en las paredes reflejaban su imagen en una miríada de pedazos cuando sacaba el último de los baúles, el que contenía la ropa a usar durante el viaje. Se vistió con pantalones sencillos, apretados en la pantorrilla y anchos en el muslo, una túnica y una chaqueta larga marrón oscura, abierta en los lados. Sacó las botas de montar y deslizó una daga en la parte superior de la bota derecha y otra, una navajita curva, en el cinturón.

Tardó poco en recogerse el pelo en una trenza, que colocó en la parte superior de la cabeza para a continuación envolverse un turbante de tela marrón.

Dinero. ¿Cuánto dinero tenía Herriard? Anusha buscó de nuevo en el baúl y encontró las joyas que había pensado llevar a su llegada a Calcuta, para enfatizar su rango y su independencia. Se quitó el turbante, metió las mejores joyas en una bolsa, envolvió el pelo a su alrededor y volvió a atar el turbante.

Envolvió dos mantas alrededor de un cambio de ropa interior, artículos de tocador, una bolsa con horquillas y un peine y una cajita de yesca. ¿Qué más? Se frotó las sienes. Los tambores invadían su cabeza y le impedían pensar con claridad. Pronto llegaría alguien a buscarla para llevarla a la parte más interior del palacio, donde quería estar. Donde era su deber no ir.

Añadió su cajita de medicinas, volvió a enrollar las mantas, las ató con tiras de cuero y levantó el fardo. De las paredes salían pasillos y escaleras y ella siguió uno de los caminos más estrechos y menos usados hacia abajo y salió al patio de puntillas.

Pero Herriard la había visto. Se apartó de la pared con los ojos brillantes a la luz de la antorcha y tendió la mano hacia el fardo.

—Puedo arreglármelas. No, por ahí no, tengo que despedirme de mi tío y de la señora Paravi...

—¿Y arriesgaros a ser vista? Saben lo que hacemos y tienen otras cosas en las que pensar en este momento. Vamos.

La empujó delante de él y volvieron a entrar en el palacio. Parecía conocer el camino tan bien como ella. Tiraba de ella al interior de alcobas cuando pasaban sirvientes y sabía cuándo parar y deslizarse en las sombras para esquivar un centinela distraído. Fijó su atención en alguien que gritaba en las almenas.

Una figura esbelta se colocó ante ellos y Anusha se detuvo tan bruscamente que Herriard chocó con ella y le agarró los brazos por encima del codo para recuperar el equilibrio. Su cuerpo resultaba duro e inamovible contra la espalda de ella y su voz era un rumor suave. Anusha se alegró entonces de que fuera grande. Cuando la soltó, fue como si hubieran retirado un baluarte.

—Ajit, ¿los caballos están preparados? —preguntó el inglés.

—Sí, sahib —dijo el hombre. Y ella reconoció al sirviente del mayor. Debía haber subido corriendo el empinado camino desde el patio principal, pues iba jadeando—. Pavan y Rajat y una buena yegua para la dama. La puerta inferior sigue abierta para los soldados que toman posiciones fuera de las murallas, pero debemos darnos prisa o nos verán.

Corrieron por las piedras negras alisadas por el paso de elefantes, caballos y hombres durante más de cien años, pegados a los muros, y frenando en cada una de las puertas donde el camino cambiaba de dirección para confundir a los atacantes si estos penetraban las defensas exteriores.

«Una puerta más», pensó Anusha, dando un salto de dolor al chocar con una argolla montada en la pared. Oyó un grito delante, un golpe seco y Herriard se detuvo y se inclinó sobre la figura de Ajit tendida en el suelo.

—La clavícula, sahib —musitó el criado—. Rota. Lo siento —se sentó y ella vio su hombro colocado en un ángulo poco natural. La cara del hombre era gris a la luz de la antorcha.

—Tienes que quedarte —Herriard lo ayudó a incorporarse y lo apoyó en la pared—. Sube y busca al médico de la corte. Puedes fiarte de él. Dile que diga a Su Alteza que hemos salido sanos y salvos.

—Sahib, llevaos también mi fardo. Hay armas.

—Lo haré. Tú cuídate, Ajit, amigo mío. Nos veremos en Calcuta.

Herriard alzó el fardo caído, tomó a Anusha del brazo y tiró de ella.

—¿Sois buena amazona? —preguntó cuando frenaron para la última puerta antes del patio inferior. Se detuvo vigilante.

—Excelente, por supuesto —ella miró las hileras de huellas de manos que había a un lado de la puerta, dejadas por las mujeres que la habían cruzado para ir a las piras funerarias de sus maridos. Anusha se estremeció y el inglés lo percibió y siguió su mirada.

—Otra buena razón para no casaros con un marajá que os dobla la edad —observó. La tomó del codo y la guio al interior del patio.

—¡No me toquéis!

Él no le hizo caso hasta que dejaron atrás el alboroto de las hileras de elefantes y entraron en los establos cubiertos de paja que la marcha de la caballería había dejado casi vacíos. Allí se detuvo y tiró de ella contra sí. Él diría que era para poder hablar en voz baja, pero ella sabía que era una muestra de dominación.

—Escuchadme, señorita Laurens. Por mucho que os cueste creerlo, vuestra belleza no me hace arder de lujuria y, aunque así fuera, no soy tan tonto como para perder el tiempo en galanteos con vos cuando está a punto de estallar una guerra a nuestro alrededor.

La soltó y empezó a atar los rollos de mantas detrás de las sillas de los tres caballos que quedaban en los establos: un animoso y atractivo animal gris, uno negro más pequeño y musculoso y uno bayo con la marca de su tío.

—Llevaos este —le puso las riendas del bayo en la mano—. Cuando necesite tocaros, os tocaré. Y cuando lo haga, será mejor que estéis preparada para obedecerme porque será una emergencia. Le prometí a vuestro padre que os llevaría con él, pero no le prometí no azotaros el trasero en el proceso.

—Sois un cerdo —siseó ella.

Herriard se encogió de hombros.

—Si lo soy, entonces soy el cerdo que os mantendrá con vida. Y ya que hablamos de tocar, debo señalar que fuisteis vos la que se coló en el baño y me tocó cuando estaba desnudo. Teníais las manos frías y vuestra técnica necesitaba práctica.

Sacó a los otros dos caballos y ató las riendas del negro en cuello con los fardos sujetos en el lomo.

—Esperad, os ayudaré a subir.

—No necesito vuestra ayuda —Anusha puso el pie en el estribo y subió a la silla—. Y solo quería ver... —cerró la boca confusa.

—¿Ver qué? —él había subido ya al caballo gris. A la luz de la antorcha sus rasgos mostraban una curiosidad divertida.

—De qué color erais —terminó Anusha.

—¿Y vuestra curiosidad quedó satisfecha? —Herriard chasqueó la lengua y el caballo gris y el negro salieron al patio. Ella hincó los talones en el suyo y los siguió.

—Sí. Donde no os ha tocado el sol sois rosa. No sois blanco —no se dejaría avergonzar por él.

—Sospecho que, después de muchos días con vos, me volveré blanco de manera regular —repuso él—. Ahora guardad silencio y cubríos.

Sacó la punta del turbante y la colocó de modo que velara la parte inferior de su rostro. Anusha siguió su ejemplo y los tres caballos cruzaron la puerta principal y bajaron el camino hacia la ciudad sin tropiezos.

Ella giró en la silla para echar un último vistazo a las grandes murallas que quedaban detrás de ella, al fuerte que contenía un palacio, el palacio que había sido su hogar. Ahora era simplemente una fugitiva, ni Anusha, la sobrina consentida del rajá, ni la señorita Laurens, la hija rechazada de un inglés. Esa idea la asustaba, pero también resultaba curiosamente liberadora. No tenía que pensar adónde iba ni cómo llegaría allí. Pasaría días flotando en el arroyo del destino.

El caballo bayo respondió a la presión de sus talones y se colocó al lado del gris grande de Herriard.

—¿Adónde vamos? —preguntó ella en inglés. Suponía que estaría bien practicar.

—Empezaremos por Allahabad. Hablad hindi.

—¿Para no llamar la atención? —Anusha introdujo mejor el extremo de la tela en el turbante—. Vos hacéis eso sin hablar. Sois demasiado grande y demasiado pálido —prefería morir a admitir que encontraba reconfortante su tamaño.

—Con el pelo tapado, me pueden tomar por un pathan —respondió él.

—Algunos hombres del norte son altos, de piel clara y tienen ojos grises —asintió ella—. Pero vuestros ojos son verdes.

La pequeña ciudad hervía de agitación con la noticia del ejército que se acercaba. El bayo relinchó y se puso de costado con la presión de los carros, las figuras que corrían y las reatas de camellos. Herriard tendió una mano hacia las riendas y la apartó cuando Anusha le siseó. Ella controló su montura en cuestión de segundos.

—Me halaga que os hayáis fijado en mis ojos —él rodeó una vaca tumbada en mitad del camino.

—No tenéis por qué sentiros halagado. Por supuesto que me he fijado. Sois diferente... extraño —añadió, para asegurarse de que él no lo considerara un cumplido—. Hace mucho tiempo que no veo a nadie como vos.

Él no contestó; guio su caballo alrededor de un grupo de camellos gruñones y por el puente desvencijado que cruzaba el río. O no se dejaba provocar fácilmente o la consideraba poco importante. La luna resultaba más visible una vez lejos de las antorchas y los fuegos y el inglés se levantó en los estribos para supervisar el camino ante ellos.

—Podemos seguir ese sendero —Anusha señaló con la mano—. Atraviesa por campos y ahora estará desierto. Avanzaremos más y no nos verá nadie.

—Y dejaremos huellas de tres caballos en un terreno que solo cruzan pies descalzos y búfalos. Aquí en el camino será más difícil seguirnos el rastro.

«Al menos se explica», pensó Anusha.

—¿Nos seguirán? —preguntó.

—Por supuesto. En cuanto los espías del marajá se den cuenta de que ya no estáis en el palacio, lo comunicarán. Cuento con medio día de ventaja, pero no más.

A Anusha le dio un vuelco el estómago. De pronto ya no le parecía tan buena la franqueza del inglés.

—Esto es más peligroso que el fuerte. ¿Por qué no nos hemos quedado allí hasta que llegara ayuda?

Él la miró.

—Porque vuestro tío no estaba seguro de poder protegeros dentro del palacio. Vuestro padre es un premio muy tentador para un hombre que no desea más que poder y tener a raya a la Compañía.

—¿Yo corría peligro dentro del palacio?

—Creo que sí. Os he sacado muy fácilmente, ¿no?

—Sí —ella respiró hondo. Traiciones, espías, peligro, mentiras. ¡Y ella que pensaba que su vida era tranquila y aburrida! «Podían haberme secuestrado en cualquier momento».

—¿Asustada?

—¿De qué? —quiso saber ella—. Hay mucho donde elegir.

Aquello arrancó una risa sorprendida al inglés.

—De los perseguidores, del viaje, de vuestro destino, de mí.

—No —mintió Anusha. Tenía miedo de todas aquellas cosas, pero no lo admitiría—. Vos parecéis competente, así que imagino que evitaréis a los perseguidores —parecía importante convencerlo de su valor, de su habilidad para llevar a cabo aquel viaje—. Y a mí me apetece poder mirar a mi alrededor y ver las cosas abiertamente y no a través de las telas de un palanquín. Pensaré en mi destino cuando llegue allí. Y en cuanto a vos, mayor Herriard, sois un —buscó la palabra equivalente en hindi pero acabó por recurrir al inglés—... caballero, si sois oficial. Y mi madre decía que los caballeros ingleses tienen que comportarse de modo honorable con las damas.

—Esa es la teoría —asintió él.

Se echó a reír y puso su caballo al galope, con lo que a ella no le quedó más remedio que seguirlo con el cuerpo tenso por la aprensión.