Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editions Lucien Souny

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

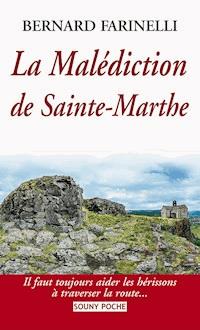

Il faut toujours aider les hérissons à traverser la route…

Sur une petite route de campagne, sans que rien ne le laisse présager, Jean-Baptiste Monge voit l’automobiliste qui le précède faire un écart pour écraser délibérément un hérisson. Dans les jours qui suivent, encore sous le choc, cet homme, jusque-là sans problème, sombre peu à peu dans une dépression sans nom. Il part se reposer à la montagne. Alors qu’un grand découragement s’est emparé de lui, il fait la rencontre de Claire, une jeune aveugle, dont la famille est victime d’une étrange malédiction, une histoire vieille de cent trente ans qui trouverait son origine dans le meurtre d’un prêtre par une bande de braconniers.

Épris de Claire, Jean-Baptiste décide alors de mener l’enquête et de remonter le cours du temps pour que soit enfin levée la terrible malédiction. Trouvera-t-il en lui la force, à la manière des pèlerins de jadis, de rebâtir pierre à pierre cette chapelle de Sainte-Marthe à l’abandon près de laquelle le malheureux prêtre fut assassiné ? Et sera-t-il délivré à son tour en comprenant que le hérisson détruit sous ses yeux n’était peut-être, en vérité, qu’un signe placé sur son chemin ?

Ce roman propose une enquête intriguante au cœur d'un passé occulte !

EXTRAIT

Jean-Baptiste estime être un digne représentant de la philosophie épicurienne. Il parcourt les hautes terres et le Massif central les trois quarts de l’année avec tous les attributs du privilégié. Il est payé pour cela, et bien ! Le milieu de la nuit est pour lui un moment privilégié. C’est même la période où la conduite automobile conserve quelques grâces à ses yeux, parce que personne ou presque ne fréquente le bitume campagnard. Presque, parce que depuis quelques minutes, quelqu’un d’autre éclaire nerveusement le paysage, joue du levier de vitesse.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Spécialiste du développement local, par sa formation et son expérience,

Bernard Farinelli est un ardent défenseur des campagnes vivantes. Son travail porte essentiellement sur l’économie locale, la relocalisation des échanges, les expériences de retour à plus d’autonomie au quotidien. Chroniqueur à

Village magazine et dans d’autres revues, il est l’auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, dont, en 2015,

La révolution de la proximité (Editions Libre et Solidaire). Dans ses fictions, il concrétise son fort attachement à la terre et il y insère les valeurs inattaquables qu’il défend.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 275

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

I

Sainte-Marthe

C’est un paysage grandiose qui donne l’impression de l’infini dès que l’on cherche à l’embrasser. Les montagnes se succèdent, se croisent, se chevauchent. Vu du ciel, il y a comme une indécence de tant de beautés rassemblées les unes contre les autres comme un troupeau. Il y a de quoi être jaloux. La Margeride s’effile en une longue barrière sombre, butte sur les massifs de la Haute-Loire et de l’Ardèche, tandis que l’Aubrac déplie son tapis d’herbe vers les barrières rustres des Cévennes ; ce n’est pas fini pour autant, les monts du Cantal, le Sancy et, dans le lointain, la chaîne des Puys achèvent le tour d’horizon. De cet endroit figé par la géologie et le concours des hommes, la terre tourne et c’est incontestable. Il y a du vertige dans l’air. Quel que soit le temps, les couleurs régalent les yeux du passant, l’égarent dans des émotions raffinées. Les gris d’orage angoissent, les carmins des couchants excitent, les bleus laiteux laissent un profond goût de nostalgie, et tout cela au milieu de toutes les nuances du vert des prairies et des forêts. Bien sûr, personne ne serait assez naïf pour croire ce paysage vierge. Même si les villages sont cachés, invisibles ici ou là dans des pans de brume, ou si quelques grosses fermes isolées gardent leur assurance face aux solitudes, on devine aisément des ombres, des troubles, des douleurs. Plus haut, des points minuscules rappellent la présence des burons dans les estives. Le soleil s’arrête parfois sur les tôles des toits de fortune et renvoie un éclair de lumière. Des jumelles révéleraient les mouvements tranquilles des vaches rouges et parfois ceux d’une troupe de chevaux alezans, trapus et courts sur pattes. Ces derniers, aujourd’hui peu nombreux, étaient fort prisés autrefois comme montures robustes des soldats.

Des endroits de ce paysage, reconnaissables par les vestiges rares du passé, sont marqués par la grande histoire des guerres et des révoltes. Le passant s’arrête quelques minutes devant une pierre géante, un donjon altier, un clocher orgueilleux et continue son chemin à peine nourri d’une image. D’autres sont anonymes, oubliés, incertains. Ils portent, pour peu qu’on prenne le temps de les regarder, de les interroger, de les honorer, une part du monde, un secret des plus importants pour les humbles mortels qui courent toute leur vie durant. À un certain moment, ils ont connu la paix. Mais à d’autres, ils ont basculé dans le malheur, dans la malédiction. Sainte-Marthe est de ceux-là. C’est un point presque indiscernable, tant les pans de murs et leurs arrondis sont enlierrés, les tuiles romanes encore en place recouvertes de végétation.

Qui pourrait deviner que le jour de la Toussaint de l’année 1869, un terrible fait divers scarifia le haut-plateau, déséquilibra des familles, ruina cette chapelle ? Qui pourrait savoir que le chaos regagna ses droits, comme du temps des coulées de lave épaisse des ultimes volcans, balayant sur sa route les hommes qui croyaient être enracinés depuis tant de générations qu’ils se pensaient éternels ? Aujourd’hui, le plateau n’est plus tenu net. Même les moutons ne le fréquentent plus. Il est encore sous le coup, même si la mémoire des hommes semble l’oublier. Les haies ont rebiqué, elles se sont rapprochées les unes des autres et ont formé, par gros paquets, des taillis et des halliers drus. Des genévriers, dont les picots arrachent des brins de fourrure à la sauvagine, glissent sur la combe chaude vers la rivière. Le désert végétal a succédé aux hommes. Les témoins du temps passé ont disparu. Reste le silence libre de la nature !

Et pourtant, cette affaire de Sainte-Marthe fit parler et n’est pas éteinte. Le village, la montagne, l’évêché, les gendarmes ! À cette époque, il y avait du monde partout. Les hommes, à force de pauvreté et pour survivre, étaient montés le plus haut possible, même dans les terres ingrates. Le moindre chemin était animé par des petits vachers, des femmes qui portaient les fagots de fayard pour cuire le pain, des hommes qui traînaient leur peine et leur volonté. Mais c’était un ordre du monde, une logique de vie. Nul ne pouvait s’y soustraire. L’affaire devait bouleverser des pans entiers des montagnes par cercles concentriques, glisser sur les versants pour inquiéter les hommes sur l’avenir même. On n’imagine plus cela. Chaque maison abritait une famille, chaque étable quelque commerçant ambulant ou manœuvre pour la nuitée. Des bûcherons dormaient huit mois par an dans leur hutte forestière. Des humains, il y en avait dix fois plus qu’aujourd’hui. La vie grouillait et colportait. On en parla du Midi jusqu’au fond de la Lozère, du Gard et de l’Aveyron et au nord jusqu’à la limite supérieure du département de l’Allier.

Ce jour-là, Léon Fervel, le prêtre, n’aurait pas dû croiser le regard d’Auguste Roux, dans lequel il lut l’arrogance insupportable de l’homme sanguinaire au-dessus de toutes les lois, provocateur et hâbleur. Il n’aurait pas dû continuer son cheminement scrutateur sur l’assemblée, ne jamais apercevoir la tête d’Alfred Valadier, petit et nerveux comme un cep mais faux comme une branche de sureau, ni celle de Jules Pariset, tout au contraire grand et dégingandé, à la violence rentrée, en train de se friser la moustache. Cette trop lourde attention le détourna de son prêche traditionnel et, à cet instant, Léon Fervel tomba dans le piège. Le prêtre oublia son habituelle réserve, son infinie bonté qui faisait dire de lui qu’il tendrait les deux joues à la fois s’il le pouvait. Celui qui avait embrassé la voie de la très haute pauvreté, pour reprendre les mots de son maître spirituel, devint un terrible imprécateur qui assénait les vérités tues, qui accusait en plein jour, qui rompait la loi du silence. Il n’avait pas envie d’attendre le Jugement dernier pour voir ces hommes punis !

Du haut de la chaire, chef-d’œuvre d’un ébéniste d’Aurillac, devant la foule soumise des gens de la montagne, sobrement vêtus d’habits élimés, leur meilleure paire de sabots aux pieds, le prêtre ne sentant plus le terrible coulis glacial du vent qui s’infiltrait par le dessus de la porte de la grande église du bourg, fustigea les hommes de peu qui ne respectent pas la vie.

— Saint François parlait aux oiseaux. Pourquoi s’en étonner ? Parmi vous, nul ne s’est jamais adressé à un animal, n’a appelé sa vache de son petit nom, n’a crié après sa mule en la tutoyant, en lui promettant tout aussitôt une caresse si elle avançait ? Nul ne s’est arrêté au cœur des fenaisons pour goûter la polka d’un couple de mésanges grises, nul n’a envié les bergeronnettes dans les labours ? Personne n’a caressé le chien de berger ou même le chat noir ? Vous êtes des gens simples de la montagne, et vous savez bien qu’il y a de la beauté et de la bonté dans ces animaux. Bien sûr, ils se battent pour survivre. La belle affaire ! Ils font comme nous. Ils luttent pour mériter leur pitance. La vache rouge broute dans la neige, la chèvre prend des risques pour arracher son herbe sur les escarpements. Eh bien, certains parmi nous abusent de leurs droits ! Ils agissent en maîtres absolus de la création, ils jouissent du droit de mort quand bon leur semble. Ils ne respectent rien, ils prennent même plaisir à la torture, et cela se sait. Alors, en ce jour de la fête des saints qui précède celle des trépassés qui ressusciteront, je vous le dis, l’enfer ouvre ses bras aux tortionnaires, à ceux qui font régner la peur sur les chemins, à ceux que les filles ne veulent pas croiser.

Régnait maintenant dans l’église un lourd silence que personne n’avait le pouvoir ou le courage de trancher. Léon Fervel dominait le peuple coupable de docilité. C’était d’autant plus étonnant que personne ne le connaissait sous ce jour vindicatif. Auguste Roux serrait des dents. Il haïssait ce prêtre farfelu qui se prenait pour un saint. Il sentait la haine l’envahir, le besoin de sang, de se lever pour le faire taire à grands coups de trique. Ce citadin bourgeois qui était venu avec ses belles manières, qui jouait au moralisateur, mettait en danger la source même de ses revenus. Alfred Valadier chercha le regard de Jules Pariset, dont les mains avaient délaissé la moustache pour se concentrer sur le dosseret du banc de devant. Les deux compères se regardèrent longuement pendant un silence du prêche. Que le curé en profite bien, son temps était venu. Depuis deux ans, ce Fervel les surveillait, les suivait, sabotait leur ouvrage. Mais là, il leur fallait se contenir. L’assemblée écoutait ce discours révolutionnaire comme une révélation. Les paroissiens acquiesçaient sans bouger à la désignation des bandits reconnus, de ces hommes qui les toisaient à longueur de journée. Anciens soldats, habitués à la mesquinerie violente des casernements, à la rudesse des convoyages de bagnards, corrompus, avides de plaisirs immédiats, ils étaient revenus au pays en conquérants, et même les gendarmes, lorsqu’ils patrouillaient, arrêtaient quelques minutes leur cheval pour discuter avec eux.

Léon Fervel continuait sa vindicte :

— Sachez, ignorants de la vie, que Dieu a préservé les animaux en leur trouvant une place dans l’arche de Noé, lors du déluge. Il aurait pu les abandonner, eh bien, non ! Il les a secourus, parce qu’ils n’étaient pour rien dans cette fin du monde. Sachez que Dieu leur a conféré des libertés que vous ne connaîtrez jamais : les oiseaux peuvent voler, les libellules tenir sur l’eau. Il les a faits dépendants les uns des autres, mais libres en même temps, parce que telle est la Création ! Rappelez-vous que seul le Créateur est le maître des choses créées, et pas l’homme. Cela vous dérange sans doute, mais les animaux sont nos frères. Saint François d’Assise parlait avec ses sœurs, les tourterelles…

Léon Fervel s’arrêta et dévisagea les plus effrontés de ses paroissiens, mais aucun ne souriait de cette étrangeté, un homme qui parle aux oiseaux. Ils savaient tous le curé illuminé, aujourd’hui, c’était chose prouvée. Mais après tout, c’était un brave homme, avenant, serviable, droit. Et il se débrouillait en tout lieu pour être leur porte-parole, celui des oubliés de la montagne, des pauvres qui devaient faucher l’herbe des talus pour avoir du foin, qui se promenaient avec une chèvre dans les chemins à la recherche de ronciers pour leur bête au maigre lait. Même les plus renfrognés, comme le maréchal-ferrant et le cordonnier, des hommes pas commodes, écoutaient leur curé. Ce n’est pas à eux que s’adressait ce discours. Certes, ils étaient chasseurs, c’était leur unique loisir. Infatigables marcheurs, ils cherchaient le garenne ou la perdrix pour améliorer l’ordinaire, et parfois ils rentraient avec un geai en tout et pour tout, parce que les animaux se faisaient rares dans la contrée et qu’ils savaient bien pourquoi. Les mœurs du gibier, ses habitudes étaient leur lot, mais ils connaissaient encore mieux celles des hommes auxquels le curé faisait une allusion appuyée.

— La mort est là, c’est même l’ultime but de notre vie. Mais seul Dieu choisit le moment opportun.

Les trois hommes acquiescèrent en silence. C’était temps de guerre !

Léon Fervel prêcha plus d’une demi-heure avec vigueur. Ses silences eux-mêmes étaient chargés d’émotion. À la sortie de l’église, il s’attendait à rencontrer les trois sinistres individus. Mais il y avait seulement quelques dames qui lui apportaient un quart de fromage, un panier de poires avec un peu de vin léger pour la cuisson et un demi-lapin. Le prêtre se détendit et les remercia chaleureusement.

Il mangea de peu, comme d’habitude. D’ailleurs, tout le monde se demandait comment survivait un tel gaillard, une masse de près de deux mètres, d’une force peu commune. Une énergie qui tenait de la machine à vapeur. Et cet homme se nourrissait de croûtons, d’un morceau de lard qu’il laissait parfois, l’hiver, pour les oiseaux, de patates et de choux. Il se débrouillait pour donner à plus pauvre les dons de ses paroissiens. Rarement de l’alcool, si ce n’est le vin de messe, et par nécessité, un verre trinqué. À l’évêché, on murmurait qu’on s’attendait à le voir se lever un matin avec les stigmates du Christ, et cela ne plaisait pas.

Comme chaque après-midi, il quitta le bourg par le chemin des pèlerins, celui qui passe par la porte de Sainte-Marthe. Là-haut, il se recueillait jusqu’à vêpres. La pluie froide alourdissait la terre qui collait à ses brodequins cloutés. Il glissa trois fois sans tomber.

À chaque pas, il regrettait son esclandre. Il demanderait sa mutation en Haute-Auvergne, à peine plus loin certes, mais dans un autre arrondissement administratif, ce qui mettrait une frontière entre lui, le lieutenant de louveterie et ses sbires. Pour calmer le monde, pour laisser les choses se faire d’elles-mêmes avec le temps. Les hommes étaient trop habitués à l’effort incessant pour disperser leur énergie. Bien sûr, par moments, il se persuadait que les faucheurs, pris par leur geste mécanique, pensaient à autre chose qu’à la sueur sur leur front. Il les imaginait en prière ou en discussion avec l’esprit des lieux, ce Dieu qui fréquentait les paysans depuis la Création et qui leur inspirait du sentiment. Il ne voulait pas croire que ces hommes soient résignés à ce point qu’ils ne quittent pas l’andain des yeux, seulement pour qu’il soit droit et pour éviter les ennemis de leur lame de faux : la branche morte, le monticule de terre du rat taupier, la mauvaise ronce. Mais il lui fallait accepter cette évidence : il était en décalage. Léon Fervel fit un signe de la main aux deux petits de Madeleine, la femme du sabotier, qui gardaient les vaches de leur cousin. Ils grignotaient des noix comme des écureuils, presque en cachette. Il se demanda un instant si la misère finirait par disparaître un jour de la surface de la terre. Bien sûr que non, il fallait attendre le paradis.

Le prêtre dépassa les vignes qui dégringolaient, en maigres lopins abrupts, sur le versant chaud. Elles donnaient une forte piquette, mais il fallait bien quelque chose de fort pour couper l’eau qui descendait, presque glacée, de la montagne. Léon Fervel aimait ces hommes rudes entre deux mondes, agrippés sur les rebords des monts. Et même si, parfois, ils dépassaient les bornes avec quelques plaisanteries sur les femmes ou des gestes sauvages, il acceptait de partager avec eux la goutte, un alcool qu’ils fabriquaient avec le moût de ce raisin et, pour les plus pauvres, avec des merises et des alises. Le goût violent le réchauffait, mais il n’acceptait qu’un seul verre, à peine rempli. Les jours d’alambic, en novembre, les paysans, dissimulés par les fumées odorantes et les brumes de l’automne, riaient, et cela faisait du bien au curé d’entendre de la joie, alors que les temps plus durs de l’hiver abordaient. Le soir, il rejoignait les villageois qui faisaient cuire quelque morceau de cochon dans les restes alcoolisés de l’alambic, et il succombait lui aussi au péché de gourmandise.

Léon Fervel marchait à grandes enjambées. Pourquoi ce fanatisme, pourquoi ce manque de contrôle de lui-même ? Il n’était vraiment pas content. Il pestait contre sa faiblesse. Il écrirait dès ce soir à son évêque. D’un seul coup il s’apaisa. Son regard reprit sa bonté naïve coutumière.

Ils l’attendaient devant la chapelle de Sainte-Marthe. Léon était plus fort que nature. Un don du ciel que cette force à laquelle il avait toujours refusé de recourir, même enfant, mais qui lui brûlait les bras et le ventre. Et il ne connaissait pas la peur. Même contre les bâtons et les enragés qui lui faisaient face, il pouvait, s’il résistait, faire de gros dégâts. Il n’était pas surpris de leur présence.

— Pardonnez-moi pour tout à l’heure, mais j’aimerais tant que vous reveniez dans le chemin de Dieu.

À leurs yeux fous, il comprit que le dialogue était impossible. L’instant était à la mort. Léon Fervel devait accepter la volonté divine. Il se mit à prier avec ferveur et, à chaque coup de bâton qui tentait de le briser, il murmura sans ressentir la moindre douleur : « Père, pardonnez-moi ! » Les trois hommes s’acharnaient, insultaient, prenaient plaisir. Mais leurs coups rencontraient une résistance musculaire invraisemblable. Il leur fallait épuiser leur haine pour entamer la dureté du corps du curé. Cet homme était la vie même. La sève coulait en lui. Suant et hurlant, les assaillants se déchaînaient à coups de pieds, de poings, de trique et même de pierres. Le visage d’une jeune femme d’une extrême beauté tenta un instant de s’interposer, de lui venir en aide pour qu’il réagisse, mais l’effroyable douleur des os brisés le força à se concentrer sur la prière pour ne pas hurler et pour accepter son sort. Il eut la force de s’agenouiller devant son Dieu. Ils frappèrent plusieurs minutes après que le curé fut mort. Son corps ne répondait plus, il ne respirait plus. Lorsqu’ils cessèrent, épuisés et abasourdis, le silence avait pris possession de la montagne. Curieusement, malgré l’avalanche de coups, il y avait très peu de sang sur le sol. Il était quatre heures de l’après-midi. Il n’y avait plus de vent, plus de chant d’oiseaux. On n’entendait même plus le vacarme de la rivière, pourtant gonflée des fortes pluies. Ils s’éloignèrent apparemment sans remords.

Le choc fut immense. Les deux enfants criaient dans la grande rue que le curé était mort devant Sainte-Marthe. Le maire courut comme il put dans la côte, suivi du village entier. Un émissaire partit à cheval chercher les gendarmes. Les paroissiens, à la vue du corps ensanglanté, furent saisis d’effroi. C’était un jour de fin du monde. L’émoi fut immense. Les regards cherchèrent celui de trois hommes, mais ceux-ci restaient en arrière, sans rien dire. Ils ne baissaient pas les yeux. Ils ne montraient ni approbation ni condamnation. Le curé était mort, et alors ? Cela importait peu à leurs yeux. Les habitants oublièrent jusqu’à leur foyer, jusqu’à ce feu pour lequel ils prenaient au quotidien tant d’égards, qu’ils couvraient de cendres la nuit pour l’économiser, l’assoupir, mais aussi pour qu’il ne s’éteigne pas faute de bois rechargé. Le froid s’installait pourtant.

Joséphine Fervel descendit de la diligence qui venait de Clermont vers la fin de l’après-midi. Elle roulait, ou plutôt elle cahotait, depuis le petit matin. La nuit avait dissimulé son visage à ses voisins qui s’étaient aussitôt endormis avec les premiers bringuebalements de la voiture. Puis le rythme des chevaux carrossiers avait commencé sa lente œuvre léthargique entre bosses, claquements du long fouet, mots d’encouragement ou parfois jurons du cocher. De relais en relais, la diligence gagnait sa lutte habituelle contre les kilomètres. Elle reliait la capitale de Basse-Auvergne à ses vassales montagnardes, et pour cela, filait un temps vers le Languedoc. Le jour se leva avec la première montée, le cocher venait d’emprunter la route de la montagne. Les villages de chaume laissaient voir les hommes déjà dehors dans des flaques de boue. Un cochon noir avançait sur le bord du chemin, agacé par le bâton d’une vieille. Les passagers découvrirent peu à peu le visage de Joséphine. Une très jeune femme, une bourgeoise aisée d’une stupéfiante beauté. Âgée d’environ vingt-cinq ans, ses yeux boursouflés fulguraient sous les paupières rougies, comme deux lames d’acier, avec une étrange maturité. Elle n’émit pas la moindre parole pendant le voyage, à tel point qu’on la crut muette, puis très malade. À moins qu’elle n’ait trop pleuré. Elle avait le regard gris comme un jour d’orage, juste avant la foudre. Enfin, elle descendit dans le relais qu’elle attendait depuis le matin. Maintenant, on entendait sa respiration rauque. Les montagnes, devenues noires en cette fin de journée, hésitaient entre la nuit profonde et l’obscurcissement prématuré dû aux nuages épais et étouffants. Elle marchait la tête haute, l’allure hautaine. Une grande bourgeoise qu’un homme apostropha, mais son « Hé, mignonne ! » resta coincé dans sa gorge, tant le visage diaphane sentait la mort. Ses yeux acérés semblaient irréels, coupant comme le bord de l’autre monde. L’homme recula, s’excusa, bafouilla. Il resta un long moment dans la rue boueuse, immobile, angoissé. Joséphine s’enquit sur la place d’un loueur de mule ou de quelqu’un qui pourrait la mener à cette heure au dernier bourg juste avant le col. Un homme s’approcha, comme s’il la guettait :

— Vous venez pour le prêtre là-haut.

Elle acquiesça.

— Je l’aimais bien, dit-il en se découvrant.

L’homme marchait d’un bon pas devant la mule. Joséphine, assise en travers, ne portait pas attention aux dangers incessants de la montée. L’animal évitait des schistes coupants, des flaques profondes, côtoyait le bord du ravin d’herbe, à peine éclairé par une lanterne falote.

Ils arrivèrent dans le bourg vers neuf heures, et à la vue de la lumière tremblante, les femmes endeuillées sortirent sur le perron des maisons. C’était donc elle, la jeune dame dont le curé parlait souvent, cette sœur si belle, si bien née. Elle logea pour la nuit chez le maire, dans la chambre des enfants, libérée pour l’occasion.

Elle se recueillit trois jours et trois nuits dans la chapelle. Sainte-Marthe, habituée aux marcheurs solitaires, aux pèlerins qui s’étaient trompés au carrefour dans la vallée et avaient quitté le bon chemin pour Compostelle mais le retrouveraient plus loin, aux bergers qui s’abritaient quelques minutes contre sa porte, connut une étrange agitation. Dans la réalité, son silence ne fut pas troublé, mais il y avait là plusieurs centaines de personnes muettes, réunies autant pour rendre un hommage au défunt que pour être avec la jeune dame, peut-être même pour la protéger, tant le mystère de la mort planait. D’ailleurs, les gendarmes montèrent plusieurs fois, leurs sabres battant les flancs de leurs montures. Des patrouilles montraient le museau des chevaux aux naseaux embrumés et détaillaient les présents, comme s’ils tenaient à jour une liste. Ils revenaient plusieurs heures plus tard et recommençaient. Joséphine n’accepta ni eau ni pain, et surtout, elle ne pleura pas une seconde, pas une seule fois durant les interminables heures. Ce qui tout d’abord inquiéta les paroissiens, puis les angoissa terriblement. Ainsi, le pressentiment d’une chose grave s’affirma peu à peu. Il allait se passer quelque chose de terrifiant, il ne pouvait en être autrement. Toute vie s’arrêta dans la montagne, tandis que les nuages noirs appesantissaient l’atmosphère, pesaient sur les épaules des plus forts. Chacun nota les absents, mais personne ne prononça les trois noms. L’hiver arriva en moins d’une heure, la veille de l’enterrement. Une gifle glaciale, mais Joséphine ne répondit à aucune invitation. Elle restait là, immobile, dans la petite nef. Elle avait fait porter une lettre au sous-préfet, à l’évêque. Elle avait parlé longuement avec le maire, avait prévenu le fossoyeur, payé un tailleur de pierre. Léon Fervel serait enterré sur le lieu exact de sa mort. Une longue discussion gagna l’administration, les laïcs et l’Église. La famille Fervel était puissante. Les oncles, les cousins arrivaient d’ailleurs dans le bourg les uns après les autres. Il y avait là des gens de robe, des financiers, des hommes politiques, un général. Et Joséphine était désormais l’héritière.

L’évêque dit la messe, fit l’éloge d’un homme animé par une flamme sans partage, d’un très saint pauvre. À l’extérieur, il y a avait bien cinq cents personnes dans le froid, qui donnaient les répliques, lesquelles, à leur tour fondaient dans les environs, dans les prairies et les bois. Soudain, les cierges géants brûlèrent seuls dans la chapelle. Les chants sacrés accompagnèrent le cortège à une dizaine de mètres de là. Un trou profond recueillit le cercueil. La dalle funéraire était sobre : « Léon Fervel, prêtre. Clermont, 1842 - Sainte-Marthe, 1869 », mais une colombe était sculptée, qui volerait sans cesse vers la croix de la tombe lorsque tout serait redevenu silencieux et solitaire. Joséphine jeta la première une poignée de terre, mais à peine ce geste entamé, elle se retourna, embrassa la foule et cria d’une voix froide, déterminée et sans appel :

— Que les assassins soient maudits, eux et les générations qui les suivront !

Elle murmura quelques mots que personne ne saisit, puis elle pleura. Mais son regard embrouillé s’attardait sur trois visages qui ne cillaient pas. Elle les pénétrait, à la fois puissante et fragile. Seule, elle s’opposait à leur barbarie silencieuse. Elle faisait front, le regard haut.

Le lendemain matin, dès l’aube, le même convoyeur la guida vers la diligence. Mais cette fois-ci, la rue était déserte. Assise en amazone sur la mule, Joséphine Fervel, la capuche de son manteau défaite malgré le terrible froid, testait chaque maison, regardait par-delà les vitres à la recherche d’hommes courageux. Mais elle ne rencontra que le vide. La diligence la reprit, tandis que l’homme qui l’avait guidée, le seul qu’elle avait remercié, s’accouda au comptoir de l’auberge la plus proche et demanda plusieurs chopines de suite sans parvenir à s’enivrer.

Le mot était sur toutes les lèvres. Les assassins ! Les gendarmes interrogèrent, mais aucune accusation, même superficielle, ne les guida. Le sous-préfet enjoignit le maire de coopérer, de secouer sa population. L’évêque revint, parla des conséquences infernales de la mort d’un prêtre. Mais le silence était comme maintenu par le ciel lui-même. La famille Fervel agita ses relations en vain. L’hiver fut dur, très dur. La montagne perdit le sourire. Le printemps qui suivit fut morne et pluvieux. Le nouveau curé fit ce qu’il put. Mais la foi avait déserté ce bout du monde. Comme s’il y avait un grand secret à partager, une peine honteuse. Les Prussiens aggravèrent l’angoisse, et les émeutes, sanglantes et épouvantables à Paris, éclaboussèrent le moindre village. Les colporteurs amplifièrent les terribles nouvelles. La grande peur enveloppa les provinces pour quelques années. Cette affaire particulière ne fut ainsi jamais éclaircie. Il n’y avait pas de temps à lui consacrer.

D’autant que la légende s’en mêla. La dame de Clermont, qui ne revint plus jamais sur la tombe de son frère, aurait prié les animaux. D’ailleurs, des témoins n’assuraient-ils pas que les oiseaux étaient venus par centaines se poser dans les taillis voisins, que les écureuils descendirent des branches, qu’une troupe de hérissons s’aventura près du porche. On relata des comportements spectaculaires, des cris de milans royaux à déchirer les tympans. On parla même d’un aigle venu exprès de Rocamadour, et puis de loups difformes et en plus grand nombre qu’à l’habitude. Bien sûr, quelques ivrognes ne purent s’empêcher d’établir une relation avec le proche Gévaudan… Tout le monde s’inquiétait de cette femme qui était restée immobile devant le cercueil, qui n’avait pas bu une goutte d’eau, qui murmurait des prières inaudibles. Les vieilles, les premières, racontèrent que certaines jeunes vierges avaient des pouvoirs divins ou diaboliques. C’est comme la main de l’envoûteur ou de la charmeuse, ou encore comme le pouce épais du rebouteux qui lui, au contraire du médecin, sait remettre les nerfs déplacés. Eh bien, la sœur du curé aurait demandé l’aide des animaux, elle aurait même supplié pour obtenir vengeance. Elle aurait passé commande ! Les mauvaises langues prétendirent qu’elle versa le contenu d’une bouteille au verre dépoli dans un verre qu’elle leva vers le ciel, puis qu’elle but lentement comme si elle se soumettait à un rite infernal. De ce geste vint sans doute l’auréole de cette histoire. On parla aussi d’un rassemblement impressionnant de corneilles, de hardes de sangliers qui se formèrent à cet instant précis dans les paroisses avoisinantes, et de ce genre de fadaises. Des histoires de vieilles bonnes femmes !

Le bourg n’avait plus de tranquillité d’âme. Le boulanger, lorsqu’il enfilait jusqu’à la gueule les buissons d’épine noire dans son four, ne sifflait plus. Il guettait le blanchiment des briques, mais ce four qui prolongeait sa maison comme l’abside d’une chapelle évoquait malgré lui la terrible affaire. Le forgeron jurait moins derrière son énorme soufflet et la forge ne lui amenait plus autant de chaleur qu’auparavant. Les gamins s’étaient fait sermonner et, dans les rues, malgré la neige tassée, les glissades sur des douves de tonneaux furent beaucoup moins nombreuses et surtout moins bruyantes.

À la veille de la Grande Guerre, les habitants de ce versant de la montagne portaient encore les stigmates de cette histoire. Les enfants devenus adultes conservaient pour la plupart le souvenir du visage diaphane de la jeune dame si belle, mais aussi celui des drames qui suivirent. Ils vivaient depuis plusieurs décennies dans un état second, s’attendant chaque jour au pire. Et c’est vrai que même lors des noces, il y avait des instants de crainte, des mots retenus pour ne pas tenter le sort. Quant aux curés qui succédèrent à Léon Fervel, ils ne connurent jamais aucun affront, ni même la moindre plaisanterie de la part des gamins. La sacristie ne fut jamais forcée pour accéder au vin de messe. Personne ne déroba de cierge. Et chacun saluait bas l’homme à la soutane, même les rouges qui, peu à peu, s’installaient jusqu’au cœur des campagnes et n’acceptaient plus de trimer pour rien. Mais à l’inverse, nul ne sympathisa avec eux, aucune dame patronnesse n’exagéra son rôle. Il y avait une immense barrière de mémoire entre l’église et les habitants, un entre-deux-mondes inquiétant mais inviolable.

Sainte-Marthe, le lendemain de l’enterrement de Léon et du mauvais cri de sa sœur, commença à perdre tuile après tuile, personne ne montant sur le plateau, nul homme, même de Dieu, ne se risquant dans ce cercle maudit. La chapelle s’isola d’elle-même et chaque drame nouveau la conforta dans sa réclusion. Une aura négative la cerna. En clair, le coin était maudit. L’eau pénétra, glissa sur la charpente et commença à limer la panne de chêne. Elle fouina entre les pierres pour les éventrer. Les hivers se succédèrent avec leur froid sauvage, et des étés à étouffer suivirent. Le temps s’acharna sur la chapelle. Et pourtant Sainte-Marthe, jour après jour, nuit après nuit, résistait. Elle attendait l’homme qui oserait venir à elle. Parce qu’un jour ou l’autre, il faudrait bien lever cette malédiction, apaiser l’âme de Léon Fervel. Parce que des innocents souffraient sans raison. La chapelle abandonnée entra dans une longue période de solitude et de mutisme. Les mœurs changèrent, les guerres passèrent. L’histoire elle-même bégaya puis s’oublia. Les animaux prirent possession du plateau sauvage. La tombe succomba sous la végétation, et le souvenir de cette affaire sembla disparaître. Un siècle entier passa et un autre débuta. Au centre du paysage, la petite chapelle recueillait parfois un randonneur qui s’abritait du vent contre un de ses murs fragiles, ou un groupe de cavaliers en promenade. Mais ils repartaient aussitôt, laissant à la ruine plus de regret encore. Et pourtant Sainte-Marthe attendait toujours son homme. Il y avait aujourd’hui urgence.

II

Le hérisson

Bien loin de là, Jean-Baptiste Monge a quitté l’autoroute depuis un moment pour une dérivation campagnarde. L’étroite départementale glisse entre les champs, dans la lumière froide d’une énorme lune. Les cultures intensives viennent de prendre fin avec les premières parcelles bosselées, chaotiques, d’une terre plus pauvre. Les arbres se réapproprient l’espace en bordures, en bosquets, et même parfois au milieu des prairies. Jean-Baptiste note ce changement avec bienveillance, c’est plus agréable pour courir ! Ce qu’il fait chaque matin.

Il roule dans la fraîcheur, sa vitre ouverte sur la campagne. Il est en paix avec lui-même. On peut dire que c’est un homme tranquille, un consultant heureux. Il va de chantier en chantier, voit de nouveaux visages, goûte ici et là des nectars locaux, que ce soit de l’alcool ou des chairs. Jean-Baptiste estime être un digne représentant de la philosophie épicurienne. Il parcourt les hautes terres et le Massif central les trois quarts de l’année avec tous les attributs du privilégié. Il est payé pour cela, et bien !

Le milieu de la nuit est pour lui un moment privilégié. C’est même la période où la conduite automobile conserve quelques grâces à ses yeux, parce que personne ou presque ne fréquente le bitume campagnard.

Presque, parce que depuis quelques minutes, quelqu’un d’autre éclaire nerveusement le paysage, joue du levier de vitesse. Jean-Baptiste ralentit, tient le plus possible sa droite pour laisser l’empressé le dépasser. Une longue ligne droite partage le premier contrefort montagnard.

Les hommes qui conduisent la nuit n’imaginent pas la vie nocturne des animaux. Il y a des courses, des guets, des luttes, des pièges, des vols meurtriers. Le hérisson, par exemple, s’en est bien tiré. Au menu vespéral : vers de terre, escargots, limaces. Il a longuement guetté une vipère mais la maligne s’est faufilée dans les herbes denses. Il ne s’inquiète pas, il connaît ses coins. D’ailleurs, lui aussi va en changer. De l’autre côté de la route, sa réserve de chasse l’attend. Avec un peu de chance, il débusquera un petit dessert, un œuf ou quelques larves. Le hérisson s’engage sur la voie déserte. Elle transpire, renvoie sa chaleur diurne et, comme en cette fin d’été les jours raccourcissent et que déjà les nuits rafraîchissent, il s’attarde avec nonchalance et attend son heure.