11,49 €

Mehr erfahren.

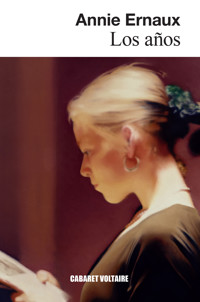

- Herausgeber: Cabaret Voltaire

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Tiene treinta años, es profesora, casada con un ejecutivo, madre de dos niños. Vive en una casa confortable. Sin embargo, es una mujer helada. Igual que miles de mujeres ha sentido cómo su curiosidad, su impulso vital se iban anquilosando a fuerza de un trabajo que compaginar con compras que hacer, cenas que cocinar, baños de niños que preparar Todo eso que se entiende por la condición normal de mujer. Annie Ernaux cuenta brillantemente esta alteración de lo cotidiano, este empobrecimiento de las sensaciones, esta dilución de la identidad; esclavitud a la que las mujeres son empujadas como a un desafío. Autora ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

LA MUJER HELADA

PRIMERA EDICIÓNoctubre 2015

TÍTULO ORIGINALLa femme gelée

Publicado porEDITORIAL CABARET VOLTAIRE [email protected]

©1981 Éditions Gallimard©de la traducción, 2015 Lydia Vázquez Jiménez©de esta edición, 2015 Editorial Cabaret Voltaire SL

IBIC: FAISBN-13: 978-84-190470-0-7DEPÓSITO LEGAL: B-22089-2015Producción del ePub: booqlab

Dirección y Diseño de la ColecciónMIGUEL LÁZARO GARCÍAJOSÉ MIGUEL POMARES VALDIVIA

Esta obra se benefició del P.A.P. GARCÍA LORCA,programa de publicación del Institut françaisy del Ministerio francés de Asuntos Exteriores y Europeos.

FotografíasCubierta: Betty, 1977 ©Gerhard RichterGuarda: Annie Ernaux. Fotografía de Jacques Sassier©Éditions Gallimard

Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro -incluyendo las fotocopias y la difusión a través de Internet- y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos.

LA MUJER HELADA

A Philippe

Mujeres frágiles y vaporosas, hadas de manos suaves, pequeñas auras de sus casas a cuyo paso quedo surgen el orden y la belleza, mujeres sin voz, sumisas, por mucho que busque, no veo tantas así en el paisaje de mi infancia. Ni siquiera el modelo inferior, menos distinguido, más ordinario, las frotadoras de fregaderos limpios como la patena, las cocineras de retales, las que llegan a buscar al niño a la escuela un cuarto de hora antes del timbre, con todas las tareas de la casa ya finiquitadas; las bien organizadas hasta la muerte. Mis mujeres, las mías, vociferaban todas, tenían el cuerpo descuidado, demasiado pesado o demasiado plano, dedos rasposos, caras sin pintar o, al contrario, maquilladas como puertas, con gruesas manchas rojas en mejillas y labios. Su ciencia culinaria se reducía al conejo a la cazadora y el arroz con leche, más bien pegajoso, por cierto; no sospechaban que hubiera que limpiar el polvo a diario, habían trabajado, o seguían haciéndolo, en el campo, en la fábrica, en las tiendas abiertas de la mañana a la noche. Estaban las viejas, a las que íbamos a ver el domingo por la tarde, con los bizcochos de soletilla y la botella de aguardiente para el chorrito en el café. Mujeres negras y roídas por dentro, con las faldas que les huelen a mantequilla olvidada en la despensa, nada que ver con esas viejecitas empalagosas de los libros de lectura, de níveo moño, que agasajan a sus nietos contándoles cuentos de hadas, abuelitas, se les llama. Las mías, mis tías abuelas, mi yaya, no eran mujeres fáciles, no les gustaba que nos precipitáramos en su regazo, habían perdido la costumbre, justo un beso al llegar y otro de despedida; después del invariable «has medrado ¿no?» o «¿ya me aprendes algo en la escuela?», no tenían mucho más que decir; con mis padres hablaban en el dialecto de la región, a propósito de la carestía de la vida, de los alquileres, de los metros cuadrados útiles, de los vecinos y, de vez en cuando, me miraban entre risas. Está la tía Caroline, la de los domingos de estío, vamos a su casa en bici por caminos llenos de baches y cubiertos de barro al menor chaparrón; el quinto pino, con dos o tres granjas a ras del herbaje, en el llano. Corremos el pestillo sin convicción, nunca está en casa, la Caroline, habrá que ir a ver a la vecina, a preguntar. Por fin la encontrábamos colgando las cebollas en manojos o echando una mano en el parto de una vaca. Entraba en la casa, removía las ascuas de la cocina, partía unos palos para la lumbre, nos hacía la cena, huevos escalfados, pan y mantequilla, licor de angélica. La contemplábamos con admiración, «¡estás como un roble, Caroline! ¿No te aburres?». Ella se reía, replicaba, «¿qué quieres? ¡Si una le echa ganas, siempre hay tarea!». Miedo, a veces, así, de estar sola… Entonces se sorprendía, cerraba los ojos a medias, «¿qué coño me van a hacer, a mis años?». Escuchaba poco, me iba a la charca, recorría el muro ciego de la casa ribeteado por ortigas más altas que yo, daba la vuelta a los trozos de platos rotos, a las latas de conserva que la tía tiraba ahí, oxidadas, llenas de agua y bichos. La Caroline nos acompañaba un tramo, a pie junto a nuestras bicis, un kilómetro y pico, cuando hacía bueno. Luego la veíamos, minúscula, en medio de la colza. Sabía que esa mujer de ochenta años, envuelta en fajas y faldones hasta en plena canícula, no necesitaba de nuestra compasión ni nuestra protección. Y tampoco se parecía a las otras la tía Élise, tambaleante de tanta grasa pero viva; un poco sucia, la verdad, y yo que salía de debajo de la cama cubierta de pelusas pegadas al vestido como un encaje, o le daba vueltas y más vueltas a una cuchara toda pegajosa antes de decidirme a hundirla en la piel arrugada de la pera en almíbar. Y ella, mirándome sin entender, me decía «¿qué coño te pasa que no comes?», y en medio de una tremenda carcajada, apostillaba «¡lo que no mata, engorda!». Ni mi abuela, que vivía en una casucha entre la línea del ferrocarril y la maderera, en el barrio de la Gaieté. Cuando íbamos a verla estaba remendando, o cogiendo comida para los conejos, o lavando a mano; mi madre se ponía nerviosa «¡podrías descansar un poco, a tu edad!». Esos reproches horripilaban a mi abuela. Unos años antes, escalaba hasta las vías del tren agarrándose a las hierbas, para vender manzanas y sidra a los soldados americanos del desembarco. Rezongaba, luego traía el cazo del café hervido espumeante, y al final echaba el chorrito de aguardiente en la taza vacía, sobre el fondo de azúcar que se había quedado pegado. Todo el mundo lavaba la taza con el aguardiente, removiendo suavemente. Hablan. Una vez más, historias de vecinos, del casero que no quiere hacer obra, me aburro, ningún descubrimiento en ciernes en esta casa pequeña y sin terreno, sin nada que comer, o casi; la abuela sorbe con fruición el fondo de la taza. Me quedo mirando su cara de pómulos protuberantes, y veo la misma luz amarilla en su rostro que en el huevo de remendar los calcetines. A veces mea de pie, esparrancada bajo los faldones negros, al final de la huerta, cuando cree que está sola. Sin embargo, fue la primera mujer de la comarca que se sacó el bachillerato y habría podido hacerse maestra pero la bisabuela dijo ni hablar, es la mayor, la necesito en casa para que me ayude a criar a los otros cinco. Historia veinte veces contada, explicación de un destino no precisamente color de rosa. Corría como yo, sin pensar en nada, iba a la escuela, y de repente la desgracia se abatió sobre ella, cinco chavales a su cargo; se acabó. Lo que no conseguía entender yo es cómo había hecho ella otros seis, y sin ayudas sociales, no señora. No hacía falta que te lo explicaran dos veces para saber que los chavales, los criajos como decía todo el mundo a mi alrededor, eran una miseria, una catástrofe. Pero estaba esa maldita inercia, ese dejarse llevar por una especie de sentimiento de culpa, de conciencia de falta de inteligencia, cosas de pobres, vaya. Las familias numerosas en mi entorno se traducían en cohortes de niños con los mocos colgando, de mujeres con cochecitos de bebé y bolsas repletas de comida que las descoyuntaban totalmente, y en quejas continuas a fin de mes. La abuela había caído en esa trampa, pero tampoco había que tirarle la primera piedra, antes eso era lo normal, seis, diez hijos; es verdad que ahora las cosas habían evolucionado. Y mis tíos y mis tías habían sufrido tanto de la familia numerosa que ahora me veía rodeada de primos únicos. Yo también lo soy, única, y conversa, como llaman a una especie particular de hijos nacidos de un viejo deseo, de un cambio de opinión de padres que decidieron no tener descendencia. La primera y la última, eso era incuestionable. Así que estaba convencida de tener mucha suerte.

La excepción era la tía Solange, esa pobre Solange y su chiquillería, como dice mi madre. También vivía en el barrio de la Gaieté, adonde íbamos a menudo el domingo. Como un gran recreo sin prohibiciones ni territorio limitado. En verano, con los siete primos y primas y los amigos del barrio, berreábamos en los columpios fabricados con maderos abandonados junto a la fábrica; en invierno, jugábamos a tula en el único gran dormitorio abarrotado de camas. Un calor y una agitación donde me sumía con frenesí; casi me habría gustado vivir allí. Pero la tía Solange me daba miedo, con pinta de vieja, agitándose en la cocina sin parar como una peonza, con la boca retorcida de tantos tics. Durante meses nos hablará desde su cama porque, dice, la matriz le nada en la tripa. Y en esas ocasiones en que tiene los ojos fijos, abre la ventana, la cierra, cambia las sillas de sitio y estalla, grita que se irá con sus hijos, que siempre ha sido desgraciada, y mi tío, sentado tranquilamente a la mesa con el vaso en la mano, no contesta o replica, entre risas, «no tendrías adónde ir, burra». Y ella se va al patio, corriendo, «me voy a meter en la cisterna». Sus hijos la agarraban antes, o los vecinos. Nosotros nos largábamos, discretamente, a las primeras voces. Cuando me daba la vuelta, veía a la más pequeña llorando con la boca abierta y la cara pegada al cristal.

No sé si las demás tías eran felices, pero no tenían ese aire apagado ni se dejaban dar de hostias, como Solange. Violentas, con las mejillas y los labios enrojecidos, continuamente aceleradas, creo haberlas visto siempre trisando, deteniéndose apenas en la acera, con la bolsa de la compra pegada al cuerpo, y dándome un beso a la par que soltaban un sonoro, ¿cómo vas, moza? Sin aspavientos ni enternecimiento, nada de morritos culo de gallina ni de ojitos de cordero degollado para dirigirse a los niños. Mujeres tiesas, brutales, de enojos con estallidos de tacos, que en las sobremesas de las comidas familiares o en las comuniones lloran de risa con la servilleta en la cara. Mi tía Madeleine acababa incluso enseñando el borde plisado de sus bragas rosas. No recuerdo a una sola haciendo punto o complicándose la vida con las salsas; sacaban del aparador la fuente de fiambre y la pirámide de papel manila manchado de nata. El polvo, el orden, les daba exactamente igual, pedían disculpas, eso sí, para quedar bien, «no os fijéis en cómo está la casa, ¿eh?», decían. No eran mujeres de interior sino de exterior, acostumbradas a trabajar desde los doce años, como los hombres, y nada de fábricas de tejido bien doblado y limpio, sino cordajes y botes de conserva. Me gustaba escucharlas, les hacía preguntas, la sirena, la bata obligatoria, la contramaestre y reír todas juntas en la misma sala, estaba convencida de que también ellas iban a la escuela, pero sin los deberes ni los castigos. Al principio, antes de admirar a las profesoras, superiores y terribles, antes de saber que no es un oficio hermoso envasar pepinillos, me parecía bien hacer como ellas.

Más que mi abuela, que mis tías, imágenes episódicas, está la que les saca cien cabezas, la mujer blanca cuya voz resuena en mí, que me envuelve, mi madre. ¿Cómo, viviendo junto a ella, no iba a pensar yo que es glorioso ser mujer, e incluso que las mujeres son superiores a los hombres? Ella es la fuerza y la tempestad, pero también la belleza, la curiosidad de las cosas, figura de proa que me abre las puertas del futuro y me afirma que no hay que tener nunca miedo de nada ni nadie. Una luchadora contra todo, los proveedores y los malos pagadores de su tienda, la alcantarilla atascada de la calle y los peces gordos que querrían aplastarnos siempre. Arrastra en su estela a un hombre dulce y soñador, de tono tranquilo, a quien la menor contrariedad ensombrece durante días pero que sabe cantidad de historias, chistes y adivinanzas, oro parece plata no es, canciones que me enseña mientras trabaja en la huerta y yo recojo gusanos para echárselos a las gallinas: mi padre. No los separo en mi cabeza, sencillamente soy la muñequita blanca de ella, el renacuajo de él, la pequeñaja para ambos, y debo parecerme a ella, puesto que soy chica, y tendré pechos como ella, la permanente y unas medias.

Por la mañana, papá-se-va-a-trabajar, mamá-se-queda-en-casa, hace-las-tareas-domésticas, prepara-una-suculenta-comida, yo balbuceo, repito con los demás sin hacer preguntas. Todavía no siento vergüenza por no ser hija de gente normal.