Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Armaenia

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Narrativa

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

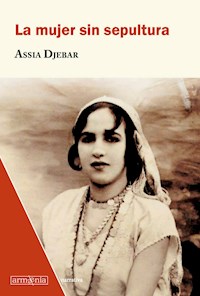

Como una confluencia de géneros novelístico, histórico y biográfico, Assia Djebar, la escritora argelina más importante del siglo veinte, narra en esta extraordinaria obra la vida y muerte de Zulija Udai, heroína partisana de la guerra de independencia de Argelia. Zulija (1911-1957) fue una mujer excepcional: instruida (primera musulmana diplomada de la región que, además, dominaba el francés); rebelde (se casó contra la voluntad paterna y se divorció dos veces); atípica (ni rezaba ni creía en supersticiones); independiente (trabajaba, no llevaba velo y vestía como una europea); libre (se casó tres veces por amor, y, por amor, eligió ponerse velo y dejar su trabajo) y luchadora (renunció a sus hijos para unirse a la resistencia). Tras el asesinato de su tercer esposo, un musulmán practicante miembro del maquis, Zulija decidió proseguir su lucha contra el colonizador. Antes de echarse al monte, sirvió de enlace entre la ciudad y la montaña para una red clandestina de mujeres. Tras ser detenida por el ejército francés, fue interrogada, torturada y finalmente ejecutada, pero el cuerpo nunca fue entregado a su familia. Se convirtió en la "mujer sin sepultura".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 239

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ASSIA DJEBAR

La mujer sin sepultura

Traducción de Laura Rey-Stolle Tortosa

www.armaeniaeditorial.com

Título original: La femme sans sépulture (Albin Michel, 2002)

Primera edición: Octubre, 2020

Primera edición ebook: Agosto 2021

Esta obra se benefició del apoyo de los Programas de Ayuda a la Publicación del Institut français

Foto de cubierta: Retrato de Zulija Udai en la década de 1920

Copyright © Assia Djebar © Éditions Albin Michel, 2002

Copyright de la traducción © Laura Rey-Stolle Tortosa, 2020

Copyright de la presente edición © Armaenia Editorial, S.L., 2020, 2021

Armaenia Editorial, S.L.

www.armaeniaeditorial.com

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas por las leyes,la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.

ISBN: 978-84-18994-25-8

A Claire Delannoy,

con todo mi afecto

Advertencia

En esta novela se relatan todos los hechos y detalles de la vida y muerte de Zulija, la heroína de mi ciudad de infancia, durante la guerra de independencia de Argelia, con empeño de fidelidad histórica o, mejor dicho, según una perspectiva documental.

Sin embargo, algunos personajes secundarios, en particular los que se presentan como del entorno familiar, se tratan aquí con la imaginación y las variaciones permitidas por la ficción.

Me he servido a voluntad de la libertad novelesca precisamente para arrojar más luz sobre la verdad de Zulija y poder situarla así en el mismo centro de un gran fresco femenino, según el modelo de los antiquísimos mosaicos de Cesarea de Mauritania (Cherchel).

Si hacer escuchar una voz venida de otra parte

Inaccesible al tiempo y al desgaste

Se revela tan ilusorio como un sueño

Sin embargo, en ella hay algo que perdura

Aun después de perder el sentido

A lo lejos vibra todavía su timbre como una tormenta

Que no se sabe si se acerca o se aleja.

Louis-René Des Fôrets

Poèmes de Samuel Wood, 1988

Preludio

1

La historia de Zulija: al fin la escribo o, más bien, la reescribo…

La primera vez era en la primavera de 1976, creo recordar. Me encuentro en casa de la hija de la heroína de la ciudad. De mi ciudad, Cesarea, su antiguo nombre, Cesarea, para mí y para siempre…

La segunda hija de la heroína, recién llegada de Argel, me clava una mirada ardiente… uno de los ayudantes me ha interceptado dándome una bobina de sonido para el magnetófono Nagra. Ella ha repetido mi nombre y se ha sobresaltado. Me interpela, y su pausada voz, de pronto, se alza:

—¡La estaba esperando! Esta tapia que delimita nuestro patio es precisamente la de la casa de su padre, ¿no es cierto?

Asiento con la cabeza. Al llegar aquí, una hora antes, había comentado para mis adentros: «Todo justo al otro lado de la vieja casa de mi padre, increíble…».

—Llevo años esperándola, ¡y llega justo ahora!

Ahora el tono de la joven es fuerte y agresivo. Sonrío, un poco cansada.

—Estoy aquí, tal vez con retraso, pero ¡aquí estoy! A trabajar…

Ella y yo por fin hemos empezado: la historia de Zulija.

Sí, era la primavera de 1976. Andaba yo absorta en la búsqueda de localizaciones para un largometraje. Al principio, había pasado dos semanas en la montaña, alojada en pequeñas alquerías a las que a veces ni tan siquiera llegaba la carretera principal (la vía romana, como aquí la llaman los campesinos de mi tribu materna). Por la tarde, despedía al conductor del todoterreno y a los ayudantes, encantados de irse a dormir a la llanura o a Tipasa, al nuevo hotel para turistas. Yo solía pernoctar en casa de unas primas; en algunas ocasiones, en el pueblo de Menasser, donde vivía un hermanastro de mi madre, un envejecido granjero siempre austero y reservado, y en otras, en aldeas perdidas, donde alguna tía política.

En los numerosos relatos de mis anfitrionas se había evocado muy a menudo el mismo nombre: Zulija… Zulija… «Cómo, ¿que no la conoces? ¡Si es de tu ciudad!», decía una. «¡La madre de los maquis argelinos!», la apodaba otra.

Dos o tres semanas después de tanto conciliábulo, me encuentro por fin en Cesarea, en casa de Zulija, desde donde partió a su destino en la primavera de 1956.

Me siento enfrente de Mina, su hija pequeña.

—¡Te he estado esperando todos estos años!

Me interpela de nuevo, esta vez en árabe dialectal. La frase de amargas palabras vibra, sin embargo, con una oculta y temblorosa dulzura, al borde del llanto. Dulzura que así percibo quizás por la sonoridad andalusí del árabe refinado de las mujeres de esta ciudad.

—¡Hablemos! ¡Empecemos! —respondo con tono firme.

Miro fijamente la tapia que colinda con la casa de mi padre, el lugar de mi tierna infancia… Intento no sentir remordimientos: haber permanecido tanto tiempo sin moverme de Argel, este último año, desde que regresé a mi tierra.

—Yo también enseño en Argel —murmura Mina—, pero en secundaria. Tengo veintiocho años.

Se calla. Respira.

—En el momento de la independencia del país, yo tenía quince años.

Se calla de nuevo. Después, continúa en tono más bajo:

—Cuando mi madre fue asesinada, yo tenía doce años.

2

De nuevo primavera. Dos años después. Termino el montaje de la película dedicada a Zulija, la heroína. Dedicada también a Béla Bartók. La historia de Zulija se esboza en la secuencia de apertura. Dos horas de película fluyen luego como un río tranquilo: ficción y documental, frecuente sonido en directo, algunos diálogos entre mujeres, torrentes de música tradicional y contemporánea.

En cuanto a Zulija (su juventud, sus matrimonios, sus hijos, su incorporación a las filas de la resistencia en 1956, sus dos años de alarmas, peligros y regresos clandestinos a la ciudad como proveedora de medicamentos y, a veces, de armas), su vida de lucha, segada a los cuarenta y dos años, ¡es como si se hubiera quedado suspendida en el espacio de la antigua ciudad! Hasta la trágica escena final: Zulija, apresada, sale del bosque custodiada por soldados. Lanza una arenga al círculo de hombres, con lirismo y desafío. Algunos campesinos ancianos lloran mientras harkis1 y oficiales franceses la conducen a rastras hacia el helicóptero.

Nadie volverá a verla con vida.

La pasión de Zulija: su apóstrofe final resuena para mí, aquí, cada mañana soleada; en la pantalla, unas voces anónimas lo van recitando con fondo de música de flauta de Edgar Varèse…

Imágenes actuales de la antigua capital: calles semidesiertas, una mendiga vagabunda, bellasombras por encima de los rostros de piedra, el inmutable faro milenario. Las voces solapadas realzan aquel destino de mujer: la evocación dura algunos minutos en los que la cámara va rastreando lentamente el espacio vacío de las arterias, de las plazas y de las estatuas sin mirada. Como si Zulija, que no recibió sepultura, flotara, invisible y perceptible, sobre la ciudad rojiza.

Obra dedicada a Zulija, pero también a Béla Bartók. El músico húngaro había venido a Argelia pocos años antes del nacimiento de Zulija, la imperecedera.

Nadie, efectivamente, volvió a verla con vida. Tal vez, gracias a la música de Bartók, yo la oigo, oigo a Zulija, constante, presente.

Y con vida, por encima las callejas, las fuentes, los patios y las elevadas azoteas de Cesarea.

3

Zulija nació en 1916 en Marengo (Hayut en la actualidad), en el Sahel argelino. La guía Hachette de aquellos años indica que se trata de un «pueblo grande y bello, cabeza de municipio».

De los cinco mil trescientos habitantes censados por aquel entonces, dos mil trescientos eran europeos. La mayoría de los tres mil indígenas debían ser descendientes de la famosa tribu guerrera de los hayuts2.

Más de cincuenta años antes, Eugène Fromentin había conocido aquella tribu que, a despecho de su derrota, conservaba algo de aura, al menos en los espectáculos de fantasía ecuestre.

El pintor y escritor evocaba, además, el magnífico lago Halloula, en las inmediaciones. Más tarde, el lago fue desecado para permitir la ubicación de un pueblecito colonial cercano: Montebello. Con nombres de lejanas victorias napoleónicas, se trataba de ocultar entonces las sangrientas batallas de otra época en las que generaciones de árabes desposeídos habían luchado encarnizadamente hasta la extenuación.

El padre de Zulija se llama Shayeb. Parece que fue un agricultor bastante acomodado, de los pocos que pudo conservar sus tierras, o tal vez las adquiriera de algún felah3 arruinado. Sus vecinos, los colonos del pueblo, lo consideraban un buen árabe. La hija mayor de la heroína (Hania, es decir, la apacible en árabe) es quien lo comenta. La mujer precisa que fue el único notable de su comunidad, por supuesto, sin contar con el caíd, gobernador de la administración. Y añade en tono de orgullo:

—¿Se imagina…? Mi madre, en 1930, poco antes de cumplir los catorce ¡ya había obtenido el certificado de escolaridad! Fue la primera musulmana graduada de la región…

Dos años más tarde, cuando, con dieciséis años, manifiesta el deseo de casarse con un joven del pueblo, su padre, que no parece aprobar la elección, no se opone a la boda. No había transcurrido ni un año cuando el marido, «de sangre caliente y temperamento visceral», tras una violenta trifulca con un francés, huye del lugar y se embarca en Argel rumbo a Francia. En aquella época, de todos era sabido que los habitantes de la metrópoli manifestaban mucha menos discriminación con respecto a los norteafricanos colonizados.

Meses después, tras dar a luz a su primera hija, parece que Zulija rehusó expatriarse para reunirse con el marido. A decir verdad, Hania no sabe siquiera si el hombre dio signos de vida o si, como sostiene su familia, murió como consecuencia de un accidente. En cualquier caso, Zulija solicita su libertad al cadí-juez y deja a su pequeña en la alquería: una tía estéril está encantada de poder criarla…

Hania sigue recordando la juventud de su madre: Zulija, que era una excepción entre las mujeres de su sociedad, se paseaba entonces por el pueblo como una europea, sin velo ni tocado alguno.

—Claro que, ese privilegio se lo debía a su padre, no hay duda —comenta Hania, distraída.

Y añade esta anécdota:

—En 1939-1940, los colonos del pueblo llamaban a mi madre la anarquista. Una vez contó que, durante las primeras alertas por temor a los raides alemanes, un hijo de colonos, al parecer, se había mofado de uno de los nuestros: «Si ahora nos dieran armas, ¡empezaría pegándote un tiro!», y se reía para provocarlo. Zulija, que pasaba por allí, había intervenido: «Allá a los norteafricanos los ponéis en primera línea, ¡como carne de cañón! ¡Están combatiendo por vosotros! A ver si os despegáis de las faldas de vuestras madres…». Ya lo creo, ella sí que se atrevía a hablar sin rodeos. «La chica Shayeb», la llamaban en Marengo. Tal vez fuera esa la razón por la que mi abuelo dejó que se marchara a trabajar a Blida.

Hania prosigue como si aquella época la hubiera vivido de adulta por procuración. Explica que, a causa de la guerra, había racionamiento. Uno comía gracias a los cupones de alimentación.

—Pero, incluso sobre ese tema —añade— mi madre comentaba en voz alta: «Claro, lo mejor es para los europeos, y a los indígenas se les deja la cebada». Todo le servía de pretexto para denunciar alto y claro.

Hania sonríe de pronto, casi con ternura.

—Otra escena que, en este caso, me contó mi abuelo: él tenía un buen amigo europeo de origen español, un músico muy talentoso, un artista exiliado de la Guerra Civil española. Los dos charlaban como hermanos; el español le dijo con respeto a mi abuelo: «Shayeb, te imaginas si tu hija hubiera sido un chico, ¡menuda suerte habrías tenido!». Y mi abuelo le respondió en el mismo tono: «Ya ves, maldita sea mi suerte… Con semejante carácter, si hubiera sido un chico…». En realidad, mi abuelo había tenido tres hijos después de ella, pero ninguno se había quedado en el pueblo. Al igual que el primer marido de mi madre, todos prefirieron emigrar. Tampoco sé lo que fue de ellos durante aquellos tormentosos años de guerra.

Zulija contrajo luego segundas nupcias en Blida. Pero, poco después de 1945, solicitará el divorcio. El fruto de aquella unión, El Habib, se quedará con su padre, un suboficial del ejército francés.

Zulija se establece en mi ciudad tras haberse casado con Udai, un notable de Cesarea cuya tribu posee huertas en las colinas de Issar, al sur de la ciudad. Poco antes de 1950, en mi antiguo barrio, donde yo solo pasaba el verano con mis padres, se la podía confundir con mis otras paisanas: cubiertas con velo de seda (seda tornasolada o, para las ancianas, seda mezclada con lana fina para suavizar los pliegues) con punta de organza tensada y semitransparente sobre el puente nasal que, al tapar la parte baja de la cara, resaltaba los maquillados ojos, agrandados con khol4, así como la frente, en ocasiones coronada con una alhaja de oro o de perlas. ¿Zulija estaba a punto de convertirse en una dama?

Su marido es muy respetado, tanto por la prosperidad de sus negocios como por su afán de ayudar a la madrasa, escuela libre para los hijos de la élite nacionalista. El Hach, musulmán muy devoto, es tolerante: su esposa no reza. Al parecer, esta vez ella aceptó velarse de buen grado, pero no por conservadurismo, desde luego. Ya ha pasado de los treinta: tras haber perdido a los gemelos, dio a luz una segunda hija y luego un hijo, cuyo nacimiento la dejó debilitada durante largos meses.

4

Su habla llana no se ve atenuada por la vida de ama de casa. Las señoras algo sofisticadas comentan la última escena en plena calle de Zulija, señora Udai.

—Justo antes de nuestra guerra —murmura una chismosa ante un corrillo de curiosas (cotilleo lanzado quizá en la sala fría del hamam, donde una gusta de relajarse, o tal vez en alguna boda, en el entreacto de un recital de cuerda, tras una touchiya5)—, a Zulija, señora de Udai… ¿sabes lo que le ha pasado con las mujeres de los Mayo?

—¿Los que tienen tantos barcos?, ¿los italianos?, bueno… más bien malteses, ¿no? En todo caso, los más ricos de entre los europeos.

—De camino a una fiesta, Zulija, cubierta con velo, se chocó con una señora europea en la calle, detrás de la iglesia, y esta le espetó: «¡Pero bueno, Fátima!», y Zulija, descubriéndose el velo, le respondió: «¿Qué, Marie?». Según dicen, empleó un tono casi inocente, y ya sabes lo bien que habla francés. La europea, quizás no tanto, como viene de Malta…

—¿Y bien?

—Por lo visto, la francesa, bueno, no de Francia, pero francesa de todos modos, estaba muy ofendida, sobre todo delante de la mora con velo. Casi revienta de indignación: «¿Me llamas Marie? ¡Menuda insolencia!». Entonces Zulija, con el habla pausada de una maestra de escuela (y el rostro al descubierto), la reprendió: «¡Usted no me conoce de nada, y me tutea…! Además, ¡no me llamo Fátima! Podía haberme llamado “Señora”, ¿no?».

Se formó un corrillo de gente. Todos reconocieron enseguida a la señora Udai. Esta volvió a colocarse el velo transparente sobre la nariz y se alejó del lugar como una reina. No se hablaba de otra cosa ayer noche en los patios. Los críos, una chiquilla, una anciana que pasaba por allí…

A lo que la señora de Cesarea, en la sala fría del hamam, dijo suspirando:

—Yo, probablemente, no habría tenido tanto valor. Apenas entiendo el francés. Habría podido responderle mal a la señora Mayo, ¡pero en árabe! Además, incluso si hubiera hablado como Zulija, sería sobre todo a mi señor a quien habría temido de vuelta a casa. ¡Ser reconocida así en plena calle, una dama como yo! ¡Y quitarme el velo…! ¡Menudo atrevimiento, la tal Zulija!

—Y te diré algo más, querida: su marido, al enterarse de cómo había hablado en la calle, debió sentirse orgulloso de ella. Los tiempos han cambiado, ¡y tanto!

Así bullían las conversaciones entre las señoras de Cesarea en vísperas de la guerra de liberación.

1

Doña Lionne, cerca del circo romano

A la espera de que se televise el reportaje sobre su madre —aún no sabe que tendrá que esperar mucho—, Mina decide pasar las vacaciones estivales fuera de Argel, donde enseña.

Decide quedarse esos meses de canícula en casa de su hermana mayor; en el primer piso de la elevada casita tiene una habitación a su disposición. Desde el largo y estrecho ventanal puede divisar un trozo de puerto y todo el horizonte marino.

Todas las tardes después de la hora de la siesta, sale. Hania se la imagina en la playa con antiguas amigas de instituto que, como ella, no tienen ninguna prisa por casarse. Mina va a visitar a doña Lionne, es decir, a Lla Lbia: es su nombre árabe. La antigua cartomántica predice el destino y la suerte. Ella, a quien visiones de íncubos y tempestades asaltan a veces en plena noche.

Durante años, se dedicó a interpretar la tirada de cartas españolas para las visitas que venían a conocer sus predicciones, algunas, de conveniente anonimato, otras, indiferentes al qué dirán.

Mina acaba de quedarse callada, ensimismada, al lado de la señora, la amiga de su madre. Doña Lionne fue otrora el único apoyo de Zulija en la época de adversidad y persecución.

—¡Ay, Mina mía! —empieza doña Lionne mientras coloca café solo y tortas saladas encima de la mesa baja—. ¡Ay, Mina!, o, mejor dicho, ¡Amina mía!, pues tu madre te puso ese nombre para los días venideros, este presente en el que por desgracia ya no está… Tu presencia me trae el aman, perdón o reconciliación, como uno prefiera, Mina o Amina, mi pequeña…

Mina sirve el café ardiente. Están sentadas sobre unas esteras tendidas a ras del suelo de loza color ladrillo. Lla Lbia, con dos cojines bordados sobre las rodillas, apoya la dolorida espalda en la pared de cal blanqueada.

—Al venir, ¿te has cruzado con dos ciudadanas cubiertas con velo de seda? Acababa de despedirlas asegurándoles que ya no predigo más el futuro —suspira—. El pasado, los días que tu madre y yo compartimos, con sus luces y sus sombras, aquel pasado, ¡oh, bondadoso Enviado de Dios!, ahora me es suficiente.

Se detiene bruscamente y coloca los dos cojines bordados detrás de la espalda. Las pulseras de plata de sus muñecas tintinean como el eco de su nostalgia. La ternura se insinúa entre las dos mujeres. Mina, atenta, guarda silencio. Bebe a sorbitos el café. En casa de doña Lionne se siente como en su propia casa.

—Las dos visitas de hoy no me han creído, ¡imagínate! Mi casa no ha cambiado: mientras todos se enriquecen y embellecen sus moradas, ellas me han visto como siempre, sentada en el mismo colchón. Hasta con la colcha de tu tía Udai, que pasó días enteros tejiendo hace ya veinte años. Sí, con aquella lana púrpura y el hilo negro para las rayas que le había dado….

Ríe ligeramente.

—Querían pagarme el doble, las señoras: la una, mujer del nuevo juez y la otra, creo que, según dicen, es la madre de un comandante. Bueno —dice en un tono apenas irónico—, de un comandante de los de hoy…

Mina sonríe, no suelta palabra. Desde ese angosto patio en semicírculo, atisba un trozo de ladera montañosa que domina sobre un lado del circo romano en ruinas. «¡Que hoy no me hable de mi madre! —se dice, y entonces un rechazo interior la embarga—. No quiero estremecerme más ni sufrir. Me gustaría dormir en casa de mi hermana, allá arriba, en mi rincón, con las ventanas abiertas a las macetas de hierbabuena y albahaca…».

—Las buenas de las señoras no me han creído —prosigue Lla Lbia en su exquisito dialecto—. Me traían oro y se disponían a desatar los pañuelos para que los luises antiguos relucieran… Pretendían tentarme al creerme necesitada, cuando, en realidad, desde hace un tiempo, la necesidad de Él, de Él y de Su enviado, es lo único que me espolea…

Silencio. Fuera, sobre la pequeña muralla, pasos de viandantes; un niño pedalea en una bicicleta chirriante.

—Y tú, Mina mía, ¿qué opinas?

—Ya dijiste, Lla Lbia, tras tu peregrinaje a la Meca el año pasado: «La predicción del futuro es pecado». Y añadiste: «Es pecado y solo ahora lo sé: ¡abandono esta práctica!».

Doña Lionne parece ausente. Mina interviene con más viveza:

—Lo prometiste, ¿no es así? Yo no estaba presente, pero todos y todas me lo comentaron. Sé que muchos lamentaron no poder consultarte más ni seguir disfrutando de tus dones.

La voz de Mina se ha suavizado; la joven advierte sorprendida: «¡Ya no quiero irme esta noche de casa de doña Lionne!».

—¡Ay! —retoma con tristeza la mujer, acurrucándose—, solo el pasado sigue revolviéndome por dentro. Aunque no hubiera querido, y quizás incluso sin la peregrinación a la Meca, habría dejado mi oficio, pues los días venideros negros como el carbón se muestran ante mí.

—Lla Lbia, envía al hijo de las vecinas a que avise a mi hermana: voy a pasar esta noche contigo hasta el amanecer. ¡Dormir, no dormir o simplemente mirar la luna desde tu casa!

—Ya te lo he dicho, Amina mía, ¡tú eres mi paz, tú eres mi consuelo!

La hija de Zulija trae la alfombra de oración a la mujer; es la hora de la puesta de sol. Luego, vuelve a colocarse con las piernas estiradas sobre las frías baldosas.

Mientras doña Lionne se prosterna, se yergue y se acuclilla al ritmo de suras apenas perceptibles, detrás de ella, Mina observa el cielo acechando qué cuarto de luna va a atisbar en el profuso claror de la noche.

¡He visto a mi amor fusilado!

¡En el patio de una oscura cárcel!

¡He gritado, no he gritado!

¡Su sangre lavamos cada tarde!

Una voz un tanto aguda se alza por encima de la tapia del otro lado del patio, procedente de las casas más antiguas con azotea, las douerates, como las llaman aquí. Los arabescos del canto a capela ejecutan la primera estrofa de la endecha. Algunos segundos de pausa. Una cuerda de laúd desgrana un sonido grave. La voz de la desconocida, cual filo de acero en el aire, se rasga para la siguiente estrofa.

—Es la tercera hija de la casa de al lado, la que se está quedando ciega… Improvisa y salmodia así al caer la noche —susurra Lla Lbia—. La pobre —añade—, cuanto más se le oscurece la vista, más intensifica su voz de ángel la pasión o la tristeza, no sé… ¡Que Dios la bendiga!

La misma nota de laúd sigue vibrando.

¡He gritado, no he gritado!

En dos tiempos, el primero, breve y agudo cual desgarrador sollozo y el segundo, lento, se alza la voz de la medio ciega. Mina se yergue de pronto.

—Pero ¿qué le pasa a tu vecina —gime— para atormentarnos de este modo?

Sin levantarse, Lla Lbia hace sentar de nuevo a Mina tendiéndole la mano.

—Ya he enviado al chico de al lado a avisar a tu hermana… Tranquilízate y quédate aquí esta noche —doña Lionne prosigue con voz serena—: no te hablaré de tu madre, a pesar de que en mí late cada vez que te veo.

El laúd del otro lado retoma la misma nota profunda, que se ahoga hacia el final.

—Aquella noche —murmura Lla Lbia—, la noche en la que fusilaron a los chicos Sadún… la recuerdo como si fuera ayer y ¡han pasado ya veinte años!

¡Su sangre lavamos cada tarde!

La cantora ha entonado dos veces la última estrofa con tajantes palabras.

—La huérfana que clama esta noche a la luna llena —prosigue Lla Lbia— u otras veces, cuando los naranjos florecen y embalsaman el aire, era la prometida del segundo asesinado…

Doña Lionne estira una pierna y luego suspira:

—La pidieron tantas veces en matrimonio después, cuando la independencia… Ella se negó, como hoy se niega a curarse la vista cuando, en realidad, ya no ve casi nada. Su canto lanzado a la luna, canto de amor o de desesperación, quién sabe, se ha convertido en su único bálsamo.

Desde el otro lado de la tapia, la vecina retoma la última estrofa. Y Mina sucumbe en la sofocante noche a un repentino mar de lágrimas.

—En otro tiempo me dedicaba a amortajar cadáveres —comienza Lla Lbia—. La noche de la muerte de los chicos Sadún fue para mí la más larga de aquella tormentosa época. Negro es todavía su recuerdo ante mis ojos, ¡que Dios nos asista, y que Mahoma y su amigo, el bondadoso Abu Bakr, intercedan por nosotras, huérfanas!

Mina gira lentamente la cabeza hacia doña Lionne: esquelético rostro adornado de sedería blanca con flecos malva que destacan en la translúcida sombra.

«Empiezo a entender lo que me está revelando la amiga de mi madre —reflexiona Mina con acuidad—: ¡aquellos recuerdos son para mí un ovillo de lana enmarañado en la palma de mi mano! Frente a aquellas sombras, acercarse a tientas o con rodeos que describen círculos, meandros y rosetones, para ver al fin el negro manantial empañado de lodo, de gélidos gritos, de lágrimas sin enjugar…».

—Les habían dicho que no salieran —declama doña Lionne—. En los primeros tiempos se decretaba el toque de queda cuando, por un quítame allá esas pajas, se anunciaba alguna escaramuza con los partisanos de las montañas cercanas. Los Sadún tenían casa en la entrada oriental de la ciudad, pero una de las hermanas era vecina mía de este viejo barrio de las douerates6.

La mujer medita, escucha fuera un silencio aterido, se estremece. Luego, se ausenta con la mirada fija y los flecos del tocado bailando en la penumbra.

—Dos cachorros, dos príncipes —gime—, uno no llegaba a los veinte, y el tercero era primo hermano a la par que cuñado… Les habían insistido: «¡Por encima de todo, no salgáis esta noche!». Las informaciones procedían de las casas de los europeos, sobre todo de los malteses, quizá gracias al joyero judío que proveía de pulseras y anillos a las vendedoras ambulantes árabes. Los jóvenes europeos, agrupados en pequeñas bandas, llevaban al menos una semana muy agitados; algunos habían obtenido armas de las propias autoridades.

»Aquel día vapulearon a los mendigos y provocaron a varios campesinos que habían bajado de sus aduares7 para el mercado. Molieron a palos a un vendedor de huevos, un pobre lisiado, y eso que era un excombatiente de su guerra. Se divirtieron quitándole la muleta, y luego le golpearon cuatro contra uno, ¡los muy cobardes! Esta escena sucedió no muy lejos de nuestra casa, cerca del horno de pan. Cuando empezó a anochecer, se dispersaron por los bares de la ciudad. Enseguida se emborracharon, ¡los condenados…!

»Y todo porque, a primera hora de la mañana, había habido escaramuzas en el monte; sin embargo, entre los soldados caídos, cuyos cuerpos se habían trasladado al hospital militar, no figuraba ningún francés de la ciudad. Toda la tarde —Lla Lbia prosigue su inmersión en el pasado con los párpados bajados— la campana de la iglesia cercana a mi casa (esa iglesia que se ha convertido en mezquita), aquella campana había repicado hora tras hora, ¡como si estuviera provocando a aquellos diablos! Al día siguiente hubo una oración por sus muertos antes de enviar los cuerpos, aún calientes, al otro lado del mar: aquella juventud llegada directamente de Francia… Como si los malteses, los europeos de aquí, acaso conocieran Francia. Ellos, que no eran de ninguna parte, la llamaban madre. Nosotros —añade con arrogancia— al menos sí podemos decirlo a nuestros hijos: nuestra madre reposa bajo nuestros pies, es esta tierra que pensaron arrebatarnos.

Golpea vigorosamente con el pie y se alza de pronto apoyando la cadera en el taburete, que resuena.

Silencio. Mina aprovecha para recoger los vasos dorados de té y las tazas de café; luego, ágil cual gacela, se acuclilla con las rodillas cruzadas a ras de suelo. Doña Lionne, la narradora, levanta sus pesados párpados; sus ojos ennegrecidos, que a lo lejos escrutan, no distinguen ya a Mina. Como si aquella se hubiera sumergido veinte años atrás.

—¿Qué decir de aquel fatídico día? ¿De aquella campana que todavía siguen oyendo mis oídos? —ríe tontamente—. ¡Qué razón tenían antes nuestros padres!: «¡Para nosotros, la desgracia y la desolación llegan siempre con las gentes de la campana!».

—¿Y los chicos Sadún? —susurra Mina con impaciencia.

—A eso voy, mi niña.

El rostro de Lla Lbia recupera un halo de serenidad, como si el propio ímpetu del relato pudiera liberarla.

—Cuando el día casi había declinado, mientras las noticias del peligro eran cada vez más alarmantes en los patios, la madre de los chicos Sadún, según parece, les imploró. Y con el torso asomado por la barandilla (los padres viven en el primer piso y los hijos más jóvenes residen abajo), insistió: «¡No salgáis esta noche, príncipes míos! Los cristianos saben que vuestro tío, mi hermano mayor, está al mando de los partisanos allá arriba. ¡Nos están vigilando porque no pueden dar con él…! Por el amor de Dios, os lo suplico, no salgáis esta noche, ¡en vuestras manos está nuestro destino!».

»Ella debió estar hablando así un largo rato. Ellos habían prometido volver antes de la hora del toque de queda, según parece; «un asunto urgente», decían. Vamos, que les podía la impaciencia… Como quiso Dios que su vida fuera breve, por desgracia, salieron.

Doña Lionne se detiene, cierra los ojos. El tiempo discurre, translúcido. Mina advierte que las persianas de la puerta colindante, cerca del patinillo, han empezado a golpetear. «Se levanta viento», se dice con naciente inquietud. Cerca del tragaluz, un quinqué abandonado reposa sobre el alfeizar. Probablemente ya no lo enciendan; la electricidad se ha instalado hace poco en la humilde vivienda de Lla Lbia, su único orgullo.