Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: AdN Alianza de Novelas

- Sprache: Spanisch

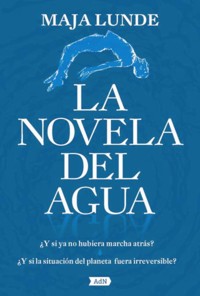

¿Y si ya no hubiera marcha atrás? ¿Y si la situación del planeta fuera irreversible? Una reveladora novela sobre los efectos del cambio climático. En 2019, Signe, activista de setenta años, se embarca en un peligroso viaje para cruzar todo un océano en velero. Tiene una misión singular y devoradora: dar con Magnus, su antiguo amante, que está mermando un glaciar local para vender el hielo a Arabia Saudí como artículo de lujo. En 2041, David huye con su hija pequeña, Lou, del sur de una Europa asolada por la guerra y la sequía. Se han separado del resto de su familia y se encuentran en una búsqueda desesperada para volver a reencontrarse cuando hallan el velero abandonado de Signe en un jardín seco en Francia, a kilómetros de la orilla más cercana. Cuando David y Lou descubren los efectos personales de los viajes de Signe, su periplo de supervivencia se entreteje con el de Signe para hilar una historia inspiradora y emotiva sobre el poder de la naturaleza y el espíritu humano.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 405

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Signe

David

Signe

David

Signe

David

Signe

David

Signe

David

Signe

David

Signe

David

Signe

David

Signe

David

Signe

David

Signe

David

Signe

David

Signe

David

Signe

David

Signe

David

Signe

David

Signe

David

Signe

David

Agradecimientos

Principales fuentes de inspiración

Créditos

A Jesper, Jens y Linus

Signe

Ringfjorden, provincia de Sogn og FjordaneNoruega, 2017

Nada detenía el agua. Podías seguirla desde la montaña hasta el fiordo; desde la nieve que caía de las nubes y se posaba sobre las cumbres hasta el vapor que subía del mar y volvía a convertirse en nubes.

El glaciar crecía cada invierno, coleccionaba nieve, crecía como debía crecer. Y cada verano se derretía, goteaba; esas gotas se convertían en arroyos, buscaban el camino hacia abajo, impulsadas por la gravedad, y los arroyos se juntaban formando cascadas, ríos.

Éramos dos pueblos que compartíamos una montaña y un glaciar; los habíamos compartido desde siempre. Una cara de la montaña era vertical: por ella caían rugiendo las cascadas Hermanas, que, setecientos once metros hacia abajo, se zambullían en el Eide, un lago de un color verde profundo que daba nombre al pueblo, Eidesdalen, y fertilidad a los animales y a los humanos.

Eidesdalen, el pueblo de Magnus.

En Eidesdalen no veían el fiordo, no notaban el sabor a sal en los labios. La sal no llegaba con el viento, nunca llegaba allí, allí arriba no olían el mar. Así creció Magnus. Pero ellos tenían su lago, el agua sin sabor, el agua que hacía que todo creciera. Él nunca echó de menos el mar, diría Magnus luego.

La otra cara de la montaña era más templada, más suave. Allí las aguas confluían en el río Breio, el río salmonero, el río del espíritu de la cascada, el río de las ostras perlíferas de agua dulce. Se abría camino a través de una grieta en el paisaje, que formaba con millones de gotas cada segundo, en forma de saltos, de rápidos y de partes tranquilas y lisas. Cuando brillaba el sol, se convertía en una cinta fosforescente.

El Breio continuaba hasta Ringfjorden y allí, en el pueblo, a nivel del mar, se encontraba con el agua salada. Allí el agua del glaciar se fundía con el mar.

Ringfjorden, mi pueblo.

El agua del glaciar y el agua del mar se fundían antes de que el sol volviera a atraer las gotas y las subiera en forma de vapor al aire, y luego más arriba, hasta las nubes, donde se libraban de la gravedad.

Ya he vuelto. Me ha obligado a hacerlo el glaciar azul Blåfonna, ese glaciar que en el pasado era nuestro. El viento está en calma cuando llego a Ringfjorden y me veo obligada a usar el motor el último trecho; su repiqueteo suena más alto que todo lo demás. El Azul, mi barco, se desliza por el agua dejando solo unos pequeños encrespamientos tras él, en la superficie.

No puedo olvidarme de este paisaje. «Te ha creado, Signe», dijo Magnus en una ocasión. Opinaba que el paisaje se había metido dentro de mí en la manera de andar, en la agilidad de mis piernas, como si me encontrara siempre ante una cuesta hacia arriba o hacia abajo. Yo no estoy hecha para caminos llanos, provengo de aquí. Y, sin embargo, me sorprendo ahora al volver a verlo: las subidas, las bajadas, lo vertical en contraste con lo horizontal.

La gente viene desde lejos para contemplar esta naturaleza y la encuentra espléndida, fantástica, amazing. Mientras enormes motores diésel vomitan gases de escape, ellos están en las cubiertas de los barcos, grandes como campos de fútbol, señalando y mirando el agua transparente y azul, las laderas de color cardenillo a las que se agarran modestas casitas en cada hueco donde el suelo tiene una inclinación de menos de cuarenta y cinco grados. A más de mil metros encima de ellas están las montañas. Los cantos desgarrados y afilados de la tierra apuntan hacia el cielo, con esas salpicaduras blancas tan amadas por los turistas, wow, it’s snow, que se encuentran en las laderas hacia el norte, sea invierno o verano.

Pero los turistas no ven las cascadas Hermanas ni las granjas de verano de Sønstebø en la montaña: desaparecieron hace mucho tiempo. Tampoco ven el río Breio, que fue el primero en dejar de existir mucho antes de que llegaran los barcos; mucho antes de que llegaran los americanos y los japoneses con sus teléfonos, sus cámaras y sus teleobjetivos. Las tuberías, lo que antes era el río, están bajo tierra, y los daños que los trabajos de excavación han infligido a la naturaleza se han ido cubriendo lentamente de vegetación.

Tengo la caña del timón en la mano, reduzco la velocidad al acercarme al pueblo. Paso por delante de la central eléctrica, un edificio grande de ladrillo situado junto al agua, aislado, macizo y oscuro. Desde este monumento al río y a la cascada, ahora muertos, se extienden cables en todas direcciones, algunos incluso cruzan por encima del fiordo. Hasta eso se ha permitido.

El ruido del motor ahoga todo lo demás, pero recuerdo el sonido de las líneas de alta tensión, el débil zumbido en tiempos húmedos. Un chisporroteo que siempre me ha puesto la carne de gallina, sobre todo en la oscuridad, cuando se pueden ver las chispas.

Las cuatro plazas del muelle reservadas a visitantes están vacías, es demasiado pronto para los turistas. Las plazas solo se llenan en verano, ahora puedo elegir. Elijo la de más afuera, amarro la popa y la proa y pongo, por si acaso, el spring: el viento del oeste puede llegar sin previo aviso. Tiro de la palanca, oigo jadear el motor al pararse, cierro con llave la escotilla de la cabina y me meto el llavero en el bolsillo del pecho del anorak. El llavero es grande y la bola de corcho que lo hace flotar si cae al agua me abulta un poco en la tripa.

La parada está donde siempre ha estado: delante de la tienda cooperativa. Me siento a esperar porque el autobús sale cada hora. Aquí todo ocurre con escasa frecuencia y hay que planificarlo, pero se me había olvidado después de tantos años.

Por fin llega. Iré acompañada por un grupo de jóvenes. Vuelven del instituto que construyeron a principios de los ochenta, un edificio nuevo y espléndido. Una de las muchas cosas que el pueblo se podía permitir.

Hablan sin parar de exámenes y entrenamientos. Frentes lisas, mejillas suaves. Son sorprendentemente jóvenes, sin rastro de huellas, sin restos de una vida pasada.

Ni siquiera me miran. Los entiendo. Para ellos no soy más que una vieja desaliñada con un anorak viejo y canosos mechones de pelo que se escapan por debajo de un gorro de punto.

Ellos llevan gorros nuevos, casi todos iguales, con el mismo logo en medio de la frente. Me apresuro a quitarme el mío, me lo pongo sobre las rodillas y noto que está lleno de bolitas. Me dedico a quitarlas una a una hasta que se me llena la mano.

Pero no sirve de nada, hay demasiadas, y ahora no sé qué hacer con las bolitas. Me quedo con ellas en la mano. Al final las dejo caer al suelo, donde flotan ingrávidas por el pasillo, pero los jóvenes no se dan cuenta. ¿Por qué iban a reparar en esa bola de lana gris?

A veces me olvido del aspecto que tengo: con el tiempo deja de preocuparte cuando vives en un barco, pero, si alguna rara vez me miro en un espejo con buena luz en tierra, me asusto. «¿Quién es esa mujer del reflejo? —pienso—. ¿Quién narices es esa vieja delgaducha?»

Resulta extraño, abstracto… No, surrealista. Surrealista es la palabra. Es surrealista que yo sea una de ellas, una de esas viejas, cuando sigo siendo en todo y del todo yo: la misma que he sido siempre, a los quince, treinta y cinco o cincuenta; una masa constante, inalterada, como la que soy en los sueños; una piedra, un bloque de hielo de mil años. La edad es independiente de mí. Solo cuando me muevo hace sentir su presencia, entonces se manifiesta con todos sus dolores: las rodillas machacadas, la nuca rígida, la cadera gruñona.

Pero los jóvenes no piensan en que yo sea vieja, porque ni siquiera me ven. Así es: nadie ve a las mujeres viejas; hace muchos años que nadie me mira. Estos jóvenes se limitan a reírse de un modo juvenil y abierto y hablan de un examen de Historia que acaban de tener sobre la Guerra Fría y el muro de Berlín. Pero no comentan el contenido, sino las notas que han sacado: que si cinco minus es mejor que cinco/cuatro. Y nadie menciona el hielo, ni una palabra sobre el hielo, sobre el glaciar, aunque debería ser de lo que todo el mundo hablara aquí, en casa.

¿En casa…? ¿Sigo considerándome en casa en este pueblo? ¿De verdad? No me lo puedo creer. ¿Después de casi cuarenta, no, casi cincuenta años sin estar aquí? Solo me he pasado para ordenar y recoger tras los fallecimientos, para estar de luto los cinco días obligados después de los entierros: primero el de mi madre, luego el de mi padre. Diez días en total son los que he pasado en Ringfjorden en estos años. Tengo aquí dos hermanos, hermanastros, pero apenas tengo contacto con ellos. Eran los niños de mamá.

Apoyo la cabeza en la ventanilla del autobús y observo los cambios. La edificación es más densa: un nuevo proyecto residencial, casas prefabricadas que se agarran a la ladera, blancas y con ventanas de pequeños cuadrados. El autobús pasa por delante de la piscina cubierta; tiene un nuevo tejado y un gran cartel azul en la entrada en el que se lee «Ringfjord Waterfun». Todo suena mejor en inglés.

El autobús sube la ladera hacia el interior. Algunos jóvenes se bajan de un salto en la última urbanización, pero la mayoría seguimos subiendo. La carretera cambia, se estrecha, se llena de baches provocados por el hielo. Ocurre casi lo mismo cuando entramos en el municipio vecino, Eidesdalen. Aquí se baja por fin la mayor parte de los jóvenes. Al parecer, en Eidesdalen —el hermano pequeño, el perdedor— no tienen aún instituto ni piscina cubierta.

Me bajo con los últimos chicos, cruzo lentamente el centro. El lugar es aún más pequeño de lo que recordaba. La tienda local está cerrada. Ringfjorden ha crecido, Eide es una fracción de lo que era… Pero hoy no he venido por Eide, ya he llorado bastante por el valle de Eide; esa lucha acabó hace muchísimos años. Ahora he venido por el hielo, por Blåfonna. Cojo el camino de grava que va a la montaña.

Incluso los periódicos escriben sobre ello. He leído los artículos una y otra vez, no puedo creer lo que dicen. Extraen hielo del glaciar, hielo noruego limpio y blanco, y lo comercializan como lo más exclusivo con lo que llenarte la copa: una minimontaña de hielo flotante rodeada de alcohol dorado. Pero no está destinado a los clientes noruegos, qué va, sino a los que realmente pueden pagarlo. El hielo se transportará a los países del desierto, a las zonas de los jeques del petróleo, y allí se venderá como si de oro se tratara, oro blanco, a los más ricos de los ricos.

Cuando empiezo a subir, se pone a nevar, un último coletazo del invierno, la manera que tiene abril de tomarle el pelo a la gente. El camino está salpicado de pequeños charcos de agua helada ribeteada de cristales. Pongo el pie en la fina superficie de un regato, la rompo, la oigo quebrarse, pero ya no tiene la misma gracia de antes.

Empieza a faltarme el aliento. El camino es muy empinado y más largo de lo que recordaba.

Pero por fin llego. Por fin veo el glaciar, mi queridísimo Blåfonna.

Todos los glaciares se derriten, ya lo sé, pero verlo es diferente. Me paro, me limito a respirar. El hielo sigue ahí, pero no donde solía estar. Cuando yo era pequeña, el glaciar llegaba casi hasta el precipicio de la montaña, donde desaparecían las cascadas, donde el glaciar y las cascadas se entremezclaban. Pero ahora se encuentra en lo alto de la ladera y hay mucha distancia, cien metros, quizá doscientos, entre el precipicio y la lengua azul. El glaciar se ha desplazado, como si intentara alejarse, huir de los seres humanos.

Sigo subiendo por el brezo. Tengo que llegar a él, tocarlo.

Por fin siento el hielo bajo los pies, cruje con cada uno de mis pasos. Sigo adelante. Ahora veo la zona de extracción, las heridas en el glaciar blanco grisáceo, grandes cortes en el interior azul, donde se ha extraído el hielo. Al lado hay dos grandes sacos llenos, listos para que los recojan. He leído que usan motosierras; motosierras de corte fino sin engrasar para que los cubitos de hielo no se manchen de aceite.

Ya no debería sorprenderme nada de todo lo que hacen los seres humanos. Pero esto me parte el corazón, porque lo habrá aprobado un sonriente Magnus en una reunión de la Junta. Quizá incluso haya aplaudido la propuesta.

Me acerco más, tengo que trepar para acercarme del todo. Han hecho los cortes donde el glaciar tiene más pendiente. Me quito una manopla, pongo la mano en el hielo. Vive bajo mis dedos, mi glaciar, un gran animal tranquilo que duerme. Pero es un animal herido, incapaz de rugir. Lo vacían minuto a minuto, segundo a segundo. Está moribundo.

Demasiado vieja para llorar, demasiado vieja para derramar lágrimas y, sin embargo, se me mojan las mejillas.

Nuestro hielo, Magnus, nuestro hielo.

¿Lo has olvidado o quizá ni siquiera repararas en que la primera vez que nos vimos fue con el hielo de Blåfonna derritiéndosenos en las manos?

Yo tenía siete años; tú, ocho. ¿Lo recuerdas? Era mi cumpleaños y me regalaron agua, agua helada.

La vida entera es agua, la vida entera es agua, mirara donde mirara había agua. Caía del cielo en forma de lluvia o nieve; llenaba los pequeños lagos de las montañas; reposaba en forma de hielo en el glaciar; corría por las empinadas vertientes en miles de pequeños arroyos que se convertían en el río Breio; se extendía delante del pueblo junto al fiordo, ese fiordo que se convertía en mar cuando lo seguías hacia el oeste. Mi mundo entero era agua. Los campos, las montañas, las colinas no eran más que minúsculas islas dentro de lo que realmente era el mundo, y yo a mi mundo lo llamaba la Tierra, pero pensaba que en realidad debería haberse llamado el Agua.

Ese verano fue excepcionalmente cálido, como si viviéramos en un lugar muy distinto. El calor no nos pertenecía y los turistas ingleses que se hospedaban en nuestro hotel sudaban, sentados bajo los frutales del gran jardín, mientras se abanicaban con periódicos viejos y decían que jamás se habrían imaginado que pudiera hacer tanto calor en el norte.

Cuando me desperté, la cama estaba vacía; mis padres ya se habían levantado. Yo solía dormir entre los dos, por las noches entraba a hurtadillas en su habitación y me metía en medio de la cama de matrimonio. Me preguntaban si tenía pesadillas, pero no era por eso.

—No quiero estar sola —contestaba—. Quiero estar con alguien.

Ellos debían entenderlo, pues dormían con alguien todas las noches. Pero daba igual las veces que yo fuera a su habitación, seguían sin entenderlo, porque cuando me acostaba, siempre me recordaban que tenía que dormir en mi cama toda la noche, no solo la mitad de ella. Yo decía que de acuerdo, porque sabía que eso era lo que ellos querían que dijera, pero luego me despertaba, me incorporaba en mi cama notando lo vacía que estaba, lo vacía que estaba la habitación. Y entonces andaba de puntillas... No, no andaba de puntillas, eso no se les da muy bien a los niños; simplemente andaba sin pensar en si hacía ruido, sin pensar en que podía despertarlos. Me limitaba a atravesar el frío suelo de madera, entrar en su habitación y subir a la cama por donde tenían los pies, porque así podía colocarme a presión entre ellos sin tener que reptar por encima de uno u otro. No necesitaba edredón, porque sus cuerpos, uno a cada lado del mío, desprendían suficiente calor.

Pero justo esa mañana estaba sola en la cama. Ellos ya se habían levantado y, como era mi cumpleaños, no podía levantarme con ellos. Sabía que tenía que quedarme quieta, lo recordaba del año anterior: el día de tu cumpleaños tienes que quedarte quieta en la cama esperando a que lleguen, notando el cosquilleo en brazos y piernas, esa horrible espera que apenas podía soportar, que incluso me hacía pensar que tal vez habría sido mejor que no fuera mi cumpleaños.

—¿Venís ya? —pregunté prudentemente.

Pero nadie contestó.

—¿Hola?

De pronto tuve miedo de que no acudieran, de que se hubieran equivocado de día.

—¡¿MAMÁ?! ¡¿PAPÁ?!

O de que se hubiesen olvidado de mi cumpleaños.

—¡¡¡HOLA, MAMÁ Y PAPÁ!!!

Entonces aparecieron con tarta y canción, se colocaron uno a cada lado de la cama y se pusieron a cantar. Ella, con voz clara; él, con voz grave. Los dos a coro. Y, de repente, todo pudo conmigo, tuve que taparme la cabeza con el edredón y quedarme aún más tiempo en la cama, aunque en el fondo quería levantarme.

Cuando acabaron de cantar, me dieron los regalos: mamá, una reluciente pelota y una muñeca con una boca que tenía una sonrisa terriblemente amplia.

—Da miedo —dije.

—Qué va —contestó papá.

—Que sí.

—Me pareció muy graciosa cuando la vi en la tienda, y era la muñeca más grande que tenían —intervino mamá.

—No tendrían que haberle puesto una sonrisa así.

—Tienes que dar la gracias a mamá —me señaló papá.

—Gracias. Por la muñeca que da miedo.

Yo siempre decía lo que opinaba, lo que pensaba, y tal vez ellos se enfadaran, pero nunca tanto como para cambiar mi conducta. Quizá tampoco fuera muy fácil de cambiar.

Recuerdo la muñeca y el resto de los regalos. Estoy casi segura de que ese día recibí todas estas cosas: dos libros sobre flores y un herbario de parte de papá, y un globo terráqueo con luz de parte de los dos. Les di las gracias por todo. Cuántos regalos. Sabía que nadie que yo conociera recibía tantos, pero nadie que yo conociera tenía una madre que era dueña de un hotel de casi cien habitaciones, exactamente ochenta y cuatro, pero nosotros decíamos siempre casi cien. Y, además, teníamos nuestra propia ala privada. La llamábamos solo el ala, con tres salones y cuatro dormitorios, además de una cocina y cuarto de servicio.

Mi madre lo había heredado todo de mi abuelo, que murió antes de que yo naciera. Por todas partes colgaban fotos de él, del viejo Hauger, como todo el mundo lo llamaba, incluso yo. Mamá también había heredado su apellido, Hauger, un apellido aburrido. No entendía qué tenía, pero ellos lo adoptaron. Nunca usaron el de mi padre, el apellido de Oslo de papá, porque mamá decía que uno no podía deshacerse sin más de un apellido como Hauger. En ese caso, también habrían tenido que cambiar el nombre de nuestro hotel, Hauger, y eso no podíamos hacerlo, porque había historia en todas nuestras paredes desde el año de su construcción, tallado en elaborados números de madera sobre la entrada: 1882.

Comí tarta, tanto por la mañana como durante el resto del día, en tal cantidad que todo lo dulce que había en mi tripa empujaba hacia arriba. Recuerdo muy bien esa sensación: tenía siete años y la tarta me oprimía el pecho, pero yo seguía comiendo. La familia se reunió para la ocasión y se sentaron todos en una larga mesa en el jardín. Estaba toda la familia de mamá: mi abuela, mis tías, mis dos tíos, los maridos de mis tías, mi prima Birgit y mis tres primos.

Los invitados hablaban y hacían ruido, pero yo era más ruidosa que nadie porque no era capaz de estarme quieta, ni antes ni ahora. Tenía una voz tan fuerte que según papá podía llegar hasta el pico de Galdhøpiggen. Él siempre sonreía al decirlo, «hasta el pico de Galdhøpiggen, la montaña más alta de Noruega», y afirmaba orgulloso que le gustaba que yo gritara tanto. Pero mamá no debía de pensar lo mismo, porque alegaba que mi voz se te metía hasta la médula.

Estaba haciendo tanto ruido ese día que no oí el camión. Al final, cuando mamá me dijo que saliera al patio, entendí que se estaba cociendo algo. Me cogió de la mano y me hizo doblar una esquina de la casa mientras hacía señas a los invitados para que se acercaran ellos también. Les hablaba entre risas, igual que a mí, y había algo extraño en aquel sonido. Se reía como yo solía hacerlo, salvaje y estruendosamente, y yo también me reía porque me sentía obligada a hacerlo.

Me volví buscando a papá con la mirada, vi que estaba solo al final del grupo. Yo prefería ir cogida de su mano, pero mamá tiraba demasiado de mí.

Doblamos la esquina y me estremecí. No entendía nada. Todo el patio estaba blanco, reflejaba la luz, deslumbraba y me hacía guiñar los ojos.

—Hielo —dijo mamá—. Nieve, invierno. Mira, Signe, ¡es invierno!

—¿Nieve? —pregunté.

Mamá estaba a mi lado y yo sentí que eso, esa nieve, que en realidad era hielo, era importante para ella, pero no sabía por qué. Papá se había colocado junto a mamá y no sonreía.

—¿Qué es esto? —inquirió.

—¿Recuerdas —empezó ella dirigiéndose a mí— que comentaste que te gustaría que tu cumpleaños fuera en invierno?

—No.

—¿Y que lloraste cuando nevaba en el cumpleaños de Birgit? Y que querías un muñeco de nieve para tu cumpleaños. ¿Lo recuerdas?

—¿Lo has bajado de la montaña? —la interrogó papá con voz tensa.

—Me lo trajo Sønstebø. De todos modos, tenía que traer para la lonja.

Me di la vuelta y vi a Sønstebø, el granjero de Eidesdalen, junto a su camión. Me miró sonriente. Esperaba algo de mí, lo noté. Detrás de él estaba su hijo, Magnus.

Eras tú, Magnus. Yo ya sabía quién eras porque tu padre venía de vez en cuando a traer hielo al hotel, y a veces lo acompañabas. Sin embargo, pienso en ese momento como la primera vez que te vi. Allí estabas, descalzo, con los pies bronceados y llenos de mugre. Esperabas algo. Como todos los demás, me estabas esperando a mí. Me recordabas a una ardilla, ojos redondos y marrones que captaban todo. Solo tenías ocho años, pero sabías que había algo en juego, creo, algo que no se decía: que alguien te necesitaba o iba a necesitarte. Así eras. Así era él.

—Conque Sønstebø ha tenido que hacer otro viaje, ¿eh? —murmuró papá—. ¿Todo ese camino desde la montaña?

Tenía la esperanza de que rodeara a mamá con un brazo, como hacía de vez cuando, y la abrazara, pero no se movió.

—Hoy es el cumpleaños de Signe, es lo que ella quería.

—¿Y qué recibe Sønstebø a cambio del trabajo?

—Le pareció divertido. Le encantó mi idea de regalarle nieve a la niña.

—A todo el mundo le encantan tus ideas.

Entonces mamá se volvió hacia mí.

—Puedes hacer un muñeco de nieve, Signe. ¿Quieres? ¡Podemos hacerlo entre todos!

Yo no quería hacer un muñeco de nieve, pero contesté que sí.

Me resbalé con las zapatillas de casa, estuve a punto de caerme, perdí el equilibrio en aquello blanco que mamá llamaba nieve, pero ella me agarró y me mantuvo en pie.

La humedad y el frío me atravesaban la suela de las zapatillas; duros gránulos de nieve me entraron en los pies y se derritieron en las finas medias que me llegaban hasta las rodillas.

Me agaché, cogí nieve, intenté hacerla rodar para construir una bola, pero era como azúcar perlado y no se compactaba.

Levanté la cabeza. Todo el mundo me estaba mirando. Magnus se había quedado muy quieto, solo se le movían los ojos, que iban de la nieve a mí y de mí a la nieve. A él nunca le habían regalado nieve para su cumpleaños. Supuse que solo a las hijas de hoteleros les hacían esos regalos; me habría gustado que él no lo hubiese visto.

Pero mamá sonreía, exhibía una sonrisa tan amplia como la de la muñeca, la más grande de la tienda, y volví a intentar hacer rodar la nieve. Tenía que conseguirlo, tenía que convertirse en una bola, tenía que hacer un enorme muñeco de nieve, porque no recordaba haber pedido un cumpleaños de nieve; no recordaba haber hablado nunca de eso con mamá ni haber llorado en el cumpleaños de Birgit. Pero lo había hecho, ahora papá estaba enfadado con mamá y ella me hacía regalos que yo ni sabía que hubiera pedido. Quizá también había dicho que quería una muñeca y luego se me había olvidado. Todo aquello era culpa mía, el que yo estuviera allí con los pies helados y agua helada goteándome de los dedos. Yo tenía la culpa de que todos los que me rodeaban estuvieran raros; de que el patio seco estuviera a punto de quedarse lleno de fango, asqueroso; de que papá mirara a mamá de un modo que yo no entendía y se metiera las manos en los bolsillos de los pantalones con los hombros hundidos; y de que Magnus estuviera allí. Deseaba con todo mi corazón palpitante de siete años que él no me hubiera visto así.

Por esa razón mentí por primera vez en mi vida. Algunos niños saben mentir, lo hacen sin pensarlo. Les resulta fácil decir que no han cogido pastas de la caja o perdido el libro en el camino de vuelta a casa. Pero yo no era así, de la misma manera que tampoco me gustaba imaginarme cosas: los juegos de fantasía y mundos artificiales no eran de mi agrado, y quizá tampoco la mentira. Hasta entonces no me había encontrado en situaciones en las que necesitara mentir y, además, nunca había pensado que una mentira pudiera solucionar algo. Simplemente me había resultado más sencillo decir lo que opinaba.

Pero entonces sí lo hice. La mentira se abrió camino porque yo tenía la culpa de todo aquello, pensé, con los dedos de los pies helados y las medias mojadas, con la tarta oprimiéndome el pecho y queriendo subir hasta la garganta, hasta la boca. Tenía que detener la mirada de papá, por eso mentí. Tenía que conseguir que se sacara las manos de los bolsillos y se las tendiera a mamá.

Repasé un instante la mentira, formándola en la cabeza antes de soltarla con la esperanza de que sonara auténtica.

—Sí, mamá. Me acuerdo. Quería que mi cumpleaños fuera en invierno. Lo recuerdo.

Y con el fin de hacerlo realmente bien, de ofrecer una mentira perfecta, me llené las manos de esa podrida nieve que parecía azúcar perlado y las alargué hacia mis padres.

—Gracias. Muchas gracias por el hielo.

«Ahora —pensé—, ahora todo se arreglará.» Pero no ocurrió nada. Uno de los invitados carraspeó suavemente; mi prima tiró de la falda a mi tía, mirándola; y todos los adultos concentraron su mirada en mí, expectantes, como si fuera a ocurrir algo más.

Entonces llegó él, Magnus. Vino con pasos rápidos desde el camión hacia mí.

—Yo voy a ayudarte.

Se agachó. Tenía el pelo muy corto por la nuca bronceada. Cogió hielo e hizo una bola mucho más bonita que la mía.

Debía de tener los pies helados, descalzos en el hielo, pero al parecer no le importaba, porque hicimos juntos el muñeco con esa nieve putrefacta que se derretía. Y yo ya no me fijaba en la gente de alrededor, que seguía allí mirando.

—Necesitamos una nariz —sentenció.

—¿Quieres decir una zanahoria?

—Sí, una nariz.

—Pero en realidad es una zanahoria.

Él se rio.

David

Timbaut, BurdeosFrancia, 2041

El calor vibraba en la carretera delante de nosotros. Formaba olas en lo alto de la cuesta, que iban desapareciendo conforme nos acercábamos.

Aún no veíamos el campamento.

Por encima de nosotros, el cielo estaba azul. Ni una nube. Azul, siempre azul. Yo había empezado a odiar ese color.

Lou dormía sobre mi brazo, se movía suavemente cuando el camión atravesaba los baches del asfalto. Hacía tiempo que nadie se ocupaba de las carreteras. Las casas por las que pasábamos estaban abandonadas; los campos, secos y quemados por el sol.

Volví la cara hacia Lou y le husmeé la cabeza. El suave pelo infantil olía a humo rancio. El agrio olor a quemado nos seguía impregnando la ropa, aunque hacía muchos días que habíamos abandonado Argelès, que nos habíamos convertido en una media familia.

Veintidós días no, veinticuatro. Ya habían pasado veinticuatro días. Había perdido la cuenta. Tal vez fuera eso lo que quería. Veinticuatro días desde que salimos corriendo de Argelès. Yo sostenía a Lou en brazos. Ella lloraba. Corrí hasta que dejamos de oír el incendio. Corrí hasta que el humo no era más que una lejana bruma. Entonces, por fin nos paramos, nos volvimos hacia la ciudad y…

«Para, David. Para. Vamos a encontrarlos. Están allí. Anna y August estarán en el campamento.» Porque era allí donde Anna quería ir. Llevaba mucho tiempo hablando de él. Tenía que estar bien. Allí había comida y electricidad de placas solares. Y, no menos importante, había agua. Agua limpia y fría de un grifo.

Y desde ese campamento podríamos continuar hacia el norte.

El chófer frenó. Salió de la carretera y paró. Lou se despertó.

—Es allí. —Señaló.

Delante de nosotros había una valla hecha con una lona de color verde caqui.

Anna. August.

El hombre nos dejó bajar, murmuró «suerte» y se alejó en medio de una nube de polvo.

El aire nos llegó como una pared caliente. Lou parpadeó hacia el sol y me cogió la mano.

La bola de fuego del cielo aspiraba cada gota de agua que me quedaba en el cuerpo. El asfalto ardía; estaba tan caliente que pronto se derretiría.

El teléfono se me había roto. El reloj de pulsera lo había cambiado por otra cosa. No sabía qué hora era. Pero la valla que tenía delante seguía dibujando una corta sombra, así que no serían más de las tres.

Apresuré el paso. Nos encontraríamos. Seguro que habían llegado antes que nosotros.

Llegamos a la entrada. Había dos guardas con uniforme militar sentados junto a una mesa.

Levantaron la vista hacia nosotros sin mirarnos.

—¿Los papeles?

—Estoy buscando a alguien.

—Primero los papeles.

—Pero…

—¿Quieres entrar o no?

Le puse nuestros pasaportes delante y dejé los de Anna y August en la bolsa. No hacía falta que el guarda los viera. De lo contrario, empezaría a hacer preguntas.

Hojeó a toda prisa las páginas de mi pasaporte y se detuvo en la foto. Yo me estremecía cada vez que la veía. ¿Era yo el de la foto? Mejillas redondas, casi gordas. ¿La cámara me había deformado la cara?

No, ese era mi aspecto de entonces. Redondo, no gordo. Solo un poco corpulento.

O tal vez simplemente normal. Tal vez esa era la apariencia que todos teníamos antes.

El guarda cogió el pasaporte de Lou. Era más reciente, pero Lou crecía muy deprisa. La niña de la foto podía ser cualquiera. Tenía tres años cuando se la hicieron. Lou sonreía. No estaba seria, como ahora.

Esa mañana le había hecho trenzas. Se me daba bien. Le cepillé el pelo y lo dividí en dos partes iguales, separadas por una raya. Luego hice dos trenzas muy apretadas que le caían por la espalda. Quizá fuera por las trenzas por lo que nos cogió ese chófer. Yo esperaba que desviaran la atención de lo sucia y lo delgada que estaba. Y de su seriedad, porque mi hija sonreía pocas veces. Antes no paraba de correr y dar saltos. Pero ahora las trenzas le colgaban quietas por la espalda. Muy quietas.

El guarda seguía mirándome. Al parecer, estaba comparándome con la foto del pasaporte.

—La foto tiene cinco años —aclaré—. Solo tenía veinte cuando me la hicieron.

—¿Tienes alguna otra cosa? ¿Otros papeles que puedan certificar que eres tú?

Negué con un gesto de la cabeza.

—Solo pude coger esto.

Volvió a mirar la foto, como si fuera a darle alguna respuesta. Luego sacó una grapadora y dos pequeños papeles verdes. Con movimientos rutinarios, los grapó en un lugar cualquiera de nuestros pasaportes.

—Rellena esto.

Me alcanzó los documentos.

—¿Dónde?

—Aquí. Los formularios.

—Quiero decir… ¿Dónde me pongo? ¿Hay alguna mesa?

—No.

Cogí los pasaportes. El guarda había dejado abierto el mío por la página con el formulario verde.

—¿Tienes un bolígrafo?

Intenté sonreír. Pero el hombre, apático, se limitó a sacudir la cabeza sin mirarme.

—El mío ha desaparecido —añadí.

No era del todo verdad. No había desaparecido, sino que se había quedado vacío. Lou había llorado tanto la segunda noche en el camino, sin parar de gimotear por lo bajo y tapándose la cara con las manos, que la dejé que pintara. Dibujó finas líneas azules en la parte de atrás de un viejo sobre que encontramos en la carretera. Dibujó niñas con vestidos y coloreó por completo las faldas. Pintó con tanta fuerza que agujereó el papel.

El guarda rebuscó en una caja en el suelo. Sacó un bolígrafo azul muy gastado y con el plástico roto.

—Quiero que me lo devuelvas.

Tuve que rellenar los dos formularios de pie. No tenía nada en donde apoyarme. La letra me salió desfigurada y rara.

Intenté darme prisa. Me temblaba la mano. Profesión. Último lugar de trabajo. Último lugar de residencia fijo. De dónde veníamos. Adónde íbamos. ¿Adónde íbamos?

—A los países del agua, David —solía decirme Anna—. Allí es donde tenemos que ir.

Cuanto más se secaba nuestro país, más hablaba ella de los países del norte, donde la lluvia llegaba no solo durante los meses fríos, sino también en primavera y verano. Donde no existía la sequía de larga duración, sino donde pasaba casi lo contrario. Donde la lluvia era un fastidio y llegaba acompañada de tormentas. Donde el caudal de los ríos se desbordaba. Donde se rompían los diques, de repente y de un modo brutal.

—¿De qué se quejan? —decía Anna—. ¡Si tienen toda el agua del mundo!

Nosotros solo teníamos el mar salado, cuyo nivel iba subiendo. Iba subiendo el nivel del mar y aumentando la sequía. La sequía era nuestra riada. Imparable. Primero iba a durar dos años, luego tres y luego cuatro. Este era ya el quinto año. Parecía que el verano no acababa nunca.

La gente había empezado a abandonar Argelès ya el otoño anterior, pero nosotros nos resistíamos. Yo tenía un trabajo que no podía dejar, en ese viejo y deteriorado centro de desalinización en el que se obtenía agua dulce del mar.

Pero la electricidad iba y venía, las tiendas fueron vaciadas de alimentos y la ciudad estaba cada vez más vacía, más silenciosa. Y más caliente. Porque cuanto más se secaba la tierra, más se caldeaba el aire. Antes, el sol gastaba sus fuerzas en la evaporación. Cuando ya no quedó humedad en la tierra, el sol se centró en nosotros.

Anna decía todos los días que debíamos irnos. Primero decía que directamente al norte, mientras siguiera siendo posible, antes de que todos los países cerraran sus fronteras. Luego mencionaba distintos campamentos. Palmiers, Gimont, Castres. Este, junto a Timbaut, era el último.

Mientras ella hablaba, la temperatura subía. Refugiados de más al sur que nosotros pasaban por nuestra ciudad, se quedaban unos días y luego seguían su camino. Pero nosotros permanecíamos.

Me quedé parado con el bolígrafo en la mano. ¿Adónde íbamos? A eso no podía responder yo solo. Primero tenía que encontrar a Anna y August.

El hombre de detrás de nosotros en la cola nos empujaba, al parecer sin querer. Era menudo y estaba consumido, como si no rellenara la piel. Alrededor de una mano llevaba un sucio vendaje.

El guarda se apresuró a graparle el formulario verde en el pasaporte. El hombre lo cogió sin decir nada, ya tenía un bolígrafo en la mano, y se alejó un poco para escribir.

Me tocaba otra vez a mí. Le di al guarda los pasaportes y los formularios con los diez puntos que debían informarlo de todo lo que necesitaba saber de Lou y de mí.

Señaló el último punto.

—¿Y aquí?

—No lo hemos decidido todavía. Tenemos que hablar primero con mi mujer.

—¿Y dónde está ella?

—Habíamos quedado aquí.

—¿Habíais quedado?

—Vamos a vernos aquí. Hemos quedado.

—Nos piden que se rellenen todas las casillas.

—Tengo que hablar primero con mi mujer. La estoy buscando. Ya lo he dicho.

—Entonces pongo «Inglaterra».

Inglaterra, justo entre el sur y el norte, aún habitable.

—Pero no es seguro que Inglaterra sea…

A Anna no le gustaba Inglaterra. No le gustaba la comida. Ni el idioma.

—Hay que poner algo.

—¿Y eso no nos obliga a ir?

Soltó una breve risa.

—Si tuvieras la suerte de que te concedieran el permiso de estancia, tendrías que aceptar el país que te dijeran.

Se inclinó sobre el formulario y escribió deprisa: Gran Bretaña.

A continuación, me devolvió el pasaporte.

—Esto es todo. La noche tenéis que pasarla aquí, pero durante el día podéis ir por donde queráis, dentro y fuera del campamento.

—Estupendo.

Intenté volver a sonreír. Quería que el hombre me sonriera a mí; no me venía mal una sonrisa.

—Se os asigna un sitio en la nave 4.

—¿Dónde puedo preguntar por mi mujer? ¿Y por mi hijo? No es más que un bebé. Se llama August.

El guarda levantó la cabeza. Por fin me miró.

—La Cruz Roja —respondió—. Los vas a ver en cuanto entres.

Me habría gustado abrazarlo, pero me limité a murmurar:

—Gracias.

—Por favor, el siguiente.

Cruzamos rápidamente la valla. Lou iba detrás de mí. Cuando ya estábamos dentro, capté un sonido. Cigarras. Estaban en un árbol encima de nosotros, frotándose enérgicamente las alas. No había agua, pero ellas seguían con mucha energía. No se daban por vencidas. Tal vez fuera así como uno debía reaccionar. Intenté respirar más tranquilo.

El campamento consistía en unos viejos y enormes almacenes esparcidos por una llanura. Grandes árboles daban sombra. Todavía tenían hojas; las raíces debían de ser profundas. Un cartel en la pared decía que, en sus tiempos, el lugar había albergado una fábrica de toldos. «Protección contra el sol para todas las situaciones», rezaba. Debía de ser un buen negocio.

Nos adentramos en el campamento. Entre los edificios había una decena de tiendas militares y otros tantos barracones colocados en línea recta, todos con placas solares en el tejado. Nada de basura por ninguna parte. Había gente sentada, descansando en medio del calor. Todos estaban limpios y llevaban ropa en buen estado.

Anna tenía razón. Era un buen sitio.

—Allí —dije, y señalé una bandera izada en el tejado de un barracón a cierta distancia.

—¿De qué país es? —preguntó Lou.

—No es de ningún país. Es la Cruz Roja. Ellos saben dónde están mamá y August.

—¿Lo saben?

—Sí.

La mano de Lou estaba pringosa. Anna solía darle la lata con que se lavara las manos. Antes de cada comida se oía siempre la misma cantinela: «Recuerda lavarte las manos, no te olvides de las bacterias». Debería haberla visto ahora.

Doblamos una esquina y Lou se detuvo en seco.

—Cola —dijo en voz baja.

Mierda.

—A nosotros se nos da muy bien hacer cola —le contesté intentando que mi voz sonara alegre.

Durante los últimos años lo habían racionado todo. Hacíamos cola para comprar un litro de leche, un trozo de carne, una bolsa de manzanas o de cualquier fruta. Las colas de la fruta y la verdura eran las más largas. Había muy pocas abejas, muy pocos insectos. Habían ido desapareciendo poco a poco, pero al llegar la sequía todo se aceleró. Nada de insectos, nada de fruta. Yo echaba de menos los tomates, los melones, las peras, las ciruelas. Hincarle el diente a una jugosa ciruela fría de la nevera…

Lou no recordaba una vida sin colas. Era ella la que había inventado lo de sentarse en ellas en lugar de estar de pie.

La primera vez que se sentó fue de puro agotamiento. Lloriqueaba. Casi lloraba. Pero cuando me senté a su lado y le dije que estábamos de pícnic, se echó a reír.

Ahora ya habíamos convertido en costumbre lo de sentarnos en las colas. Las colas eran el lugar de juegos. Excursiones al campo. Colegio. Almuerzos y cenas de fiesta. A Lou le encantaban los juegos de comer.

Le alcancé una galleta, la última que llevaba en la mochila. Le dio un mordisco y sonrió.

—Es como si tuviera una crema amarilla por dentro —dijo enseñándome la galleta.

Jugamos a elaborar un menú completo, con primer plato, segundo, postre y queso. En algunos momentos conseguí concentrarme exclusivamente en el juego.

Pero lo que más hacía mientras esperábamos era buscar a Anna con la vista. Podía aparecer en cualquier momento, venir hacia mí con August en brazos. Él sonreiría con la boca abierta, mostrando sus cuatro dientes. Y ella me lo daría para que yo pudiera cogerlo en brazos, estrecharlo mientras ella me abrazaba, y también abrazaríamos a Lou. Nos abrazaríamos los cuatro.

Entonces se abrió la puerta del barracón. Nos tocaba a nosotros.

El suelo estaba limpio, eso fue en lo primero que me fijé. Un duro suelo de madera sin una mota de polvo. Había varios cables sobre él. Allí dentro hacía menos calor. Un ventilador zumbaba en la pared.

Una mujer, medio oculta detrás de una pantalla conectada a un ordenador externo, nos sonrió.

—Por favor, sentaos los dos. —Señaló dos sillas delante del escritorio.

Le expliqué que la familia se había separado cuando nos marchamos del sur y que habíamos quedado en vernos allí.

—Fue una sugerencia de mi mujer —proseguí—. Ella quería que viniéramos aquí.

Mi interlocutora empezó a escribir en el ordenador. Nos pidió el nombre y la fecha de nacimiento, tanto de Anna como de August, y preguntó por su aspecto.

—¿Aspecto?

—¿Algún rasgo destacado?

—Pues… no. Anna tiene el pelo castaño. Es bastante baja. —De repente sonó como si me pareciera que le faltaba algo—. Quiero decir… bajita. Uno sesenta, creo. Y es guapa —me apresuré a añadir.

Ella sonrió.

—El pelo se le aclara en verano. Ojos marrones.

—¿Y el niño?

—Él es… un bebé normal y corriente. Tiene cuatro dientes y está todavía bastante calvo. Aunque puede ser que le hayan salido más dientes. Los últimos días lloriqueaba. Creo que le dolía la boca.

¿Qué más podía decir? ¿Que tenía una tripa en la que me encantaba hundir la cara? ¿Que su risa era alta y cristalina? ¿Que chillaba como una sirena de niebla cuando tenía hambre?

—¿Cuándo los visteis por última vez?

—Cuando nos marchamos —contesté—. El día que nos marchamos de Argelès, el 15 de julio.

—¿A qué hora?

—A mediodía. A la hora del almuerzo.

Lou había dejado de mirarme. Subió las piernas a la silla, las encogió y apoyó la cabeza en las rodillas.

—¿Qué ocurrió?

—¿Que qué ocurrió?

—Sí.

De repente, no me gustaba que hurgara tanto.

—Lo que les ha ocurrido a muchos. Tuvimos que huir. Éramos de los últimos que dejaban la ciudad y nos separamos.

—¿Y eso fue todo?

—Sí.

—¿Y desde entonces no tienes noticias suyas?

—¿Cómo iba a tener? La red no funciona, el teléfono tampoco. Pero claro que lo he intentado. ¡Si no, no estaría aquí ahora!

Tomé aliento. No debía gritar. Tenía que tranquilizarme. Ser positivo. Mostrar que era una buena persona.

Además, la mujer me había caído bien. Tendría unos cincuenta y tantos años, la cara estrecha. Parecía cansada. Era la clase de cansancio de los que trabajaban duramente para los demás durante todo el día.

—Quedamos —dije de la manera más tranquila y clara que pude—. Quedamos en venir aquí. Ese era nuestro plan.

Ella volvió a mirar el ordenador. Apuntó algo.

—Por desgracia, no los encuentro en mi base de datos —dijo lentamente—. No están ni han estado aquí.

Miré a Lou. ¿Entendía algo de eso? Quizá no. Estaba sentada con la cara apoyada en las rodillas. Resultaba imposible verle los ojos.

—¿Podrías mirarlo una vez más?

—No hace falta.

—Sí, hace falta.

—David, escucha…

—¿Cómo te llamas?

Vaciló.

—Jeanette.

—De acuerdo, Jeanette. Tú también tendrás familia. Imagínate que estuviéramos hablando de tu gente.

—¿De mi gente?

—De tu familia. De tus allegados.

—Yo también he perdido a algunos —replicó.

Ella también había perdido a algunos.

Porque claro que también tenía familia. Gente a la que buscaba, a la que tal vez nunca volvería a ver. Eso le pasaba a todo el mundo.

—Perdóname —repuse—. Lo que he querido decir es que eres tú la que tiene la base de datos. —Señalé los ordenadores—. ¿No es a eso a lo que os dedicáis? ¿A encontrar a la gente?

Encontrar a la gente. Sonaba infantil. Yo para ella era un niño, seguro, un niño con una niña. Me enderecé. Le revolví el pelo a Lou, intentando parecer paternal.

—Tenemos que encontrar a Anna. Es su madre —proseguí—. Y a su hermano —me apresuré a añadir. Que no pensara que me había olvidado de August.

—Lo siento, pero lleváis veinticuatro días separados. Puede haber pasado cualquier cosa.

—Veinticuatro días no son tantos —objeté.

—Quizá hayan acabado en otro campamento —dijo ahora en tono consolador.

—Ya. Seguro que eso es lo que ha pasado.

—Puedo registrar una solicitud de búsqueda.

Volvió a sonreír, intentando realmente ser amable. Yo respondí, igual de amable, que gracias, que estaría muy bien. Quería mostrarle que yo también podía ser agradable. Estaba sentado con la espalda erguida y los brazos pegados al cuerpo para ocultarle las axilas, los cercos de sudor de la camiseta. Volví a echarle un vistazo a Lou.

Seguía sin poder verle la cara. Estaba tan erguida como yo, con la cabeza apretada contra las rodillas.

Luego tenía marcas en la frente; la tela de los pantalones le dejó un tenue dibujo de cuadros en la piel lisa.

Al marcharnos no la cogí de la mano. Quería correr. Gritar. Pero me forcé a andar tranquilamente.

Las cigarras. No paraban. Ellas aguantaban aquello.

Yo era una cigarra.

Signe

Debería arreglar algunas de esas cosas que deberían arreglarse. En un barco siempre hay cosas que reparar, engrasar, enrollar, pegar, limpiar, fijar. En un barco nunca se descansa. O debería ir al hotel y saludar a mis hermanastros. Apenas los he visto desde que se hicieron cargo de él; debería hacerles una visita. Pero aquí estoy, en el salón del barco tomando un té, incapaz de moverme. Ya llevo en Ringfjorden, en casa, veinticuatro horas. Me limito a estar sentada, escuchando.

El rugido de los helicópteros no para desde por la mañana. Va y viene sobre la montaña, del glaciar a la lonja en desuso y vuelta. Ese lugar ha recuperado la vida; allí se corta y se empaqueta el hielo antes de enviarlo.

El rugido aumenta y disminuye. Ya no es un sonido, sino algo material, algo que se me ha quedado enganchado. Las vibraciones sacuden el agua del fiordo y el suelo del barco. Me recorren como escalofríos la columna vertebral.

Tal vez la gente del pueblo se queje de estos ruidos. Tal vez escriban sobre ello en el periódico local, protesten en cartas del lector. Algo tendrán que decir, algo opinarán. Yo aún no he hablado con nadie, no he preguntado nada, pero ahora me levanto para ir a la tienda.

Saludo con la cabeza a la cajera. No creo que me reconozca, y yo no recuerdo su cara. Soy de las pocas personas que dejaron el pueblo, de las pocas que eligieron otra vida. Signe Hauger, la periodista, la escritora, la manifestante profesional. La gente de mi pueblo a lo mejor no ha leído nada mío, pero seguro que han oído hablar de mí e intercambian cotilleos sobre mi persona. Aunque hace ya muchos años que no me encadeno a nada, que no me meten en la cárcel.