Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

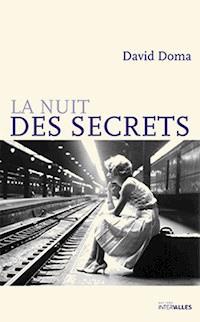

- Herausgeber: Éditions Intervalles

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Une romance qui retrace la période des camps de concentration

Isaac Golder est un auteur célèbre dans le monde entier qui a bâti sa gloire littéraire sur un mensonge. A 82 ans, il avoue publiquement avoir volé le roman qui l’a fait connaître à son amour de jeunesse, une jeune femme déportée à Ravensbrück en 1943, rescapée du camp mais disparue depuis la fin de la guerre.

Tandis que les conséquences du scandale qui s’ensuit se répandent comme une traînée de poudre à travers le monde, un jeune Argentin d’origine allemande, fils d’un sous-officier ayant sévi à Ravensbrück, entame une correspondance avec l’imposteur repenti afin de dissiper les ombres de l’histoire familiale.

Au fil des lettres échangées par les différents protagonistes, le passé remonte à la surface, certains masques se fissurent, révélant des identités toujours plus incertaines, et ceux qui croyaient s’être affranchis de leur histoire doivent enfin s’y confronter.

L'auteur réussit le pari d'allier fiction sentimentale et intrigue historique, tout en ajoutant une pointe de suspense

EXTRAIT

La nuit souffle sur la vitre de la fenêtre entrouverte. J’aperçois, au loin, une légère vapeur ; elle semble exhalée par la terre. Des étincelles crépitent entre les arbres. Un parfum m’étourdit. Des voix résonnent à mes oreilles, des voix de gens épuisés, d’une mélancolie qui me glace. Dans une demi-heure, peut-être moins, mon aveu causera un scandale : la nuit ne me le pardonnera pas. Elle emportera ses odeurs et ses sons loin de moi. Elle me privera à jamais de ses charmes. « La nuit s’offre pleinement aux hommes capables de garder pour eux les secrets de leur vie, disait mon poète favori. Sensuelle, généreuse avec les ténébreux, elle méprise les faibles qui veulent soulager leur conscience. » Oui, à mon âge, je devrais savoir bâillonner ma mémoire comme on ligote un ennemi, je devrais pouvoir dominer ma culpabilité. Je n’y parviens pas. Soudain, quelqu’un me tape sur l’épaule. Un homme blond m’invite à le suivre.

– Désolé de vous avoir fait attendre, ajoute-t-il. J’ai dû passer au Vatican afin de… Enfin, c’est une longue histoire.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

- "Réflexion sur le mensonge et la culpabilité,

La Nuit des secrets ne se lâche pas."

(Alexandre Fillon, Livres Hebdo)

- "Attention, coup de coeur ! Ce roman, arrivé par la poste, signé d’un auteur inconnu, nous a, sans mentir, emballés, transportés, à la manière de

La Vérité sur l’affaire Harry Quebert... Préparez-vous à voyager : dans le temps, et surtout, dans ce qui, derrière les apparences, fait l’humanité."

(Barbara Lambert, Point de vue)

- "Ce roman est bien structuré et solidement documenté."

(Notes bibliographiques)

- "Les lettres et les récits entrecroisés des trois personnages permettent, au fil de la lecture, de reconstituer une histoire passionnante. Remarquable."

(Jean-Pierre Allali, Journal du CRIF)

- "Une œuvre dense, originale, bouleversante et extrêmement bien documentée."

(Sandrine Sebbane, RCJ)

- "Un beau et terrible roman choral... une incursion dans les méandres de la complexité humaine. Il se dévore."

(Anne Bert, Le Salon littéraire)

A PROPOS DE L'AUTEUR

David Doma est né en 1967 à Paris. Après avoir obtenu une maîtrise de Lettres, il a voyagé dans divers pays et a publié des nouvelles dans des revues et magazines. Son premier roman, intitulé

L’Inconnue, est paru en 2008. Son second roman,

La Nuit des secrets, lui a demandé quatre ans de recherches. Sa mère et ses grands-parents, d’origine juive d’Europe centrale, ont vécu les affres de l’occupation allemande à Paris.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 496

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

À Renate et à mes amis de Bretagne. Aux membres de ma famille victimes de la barbarie.

« Un matin, alors que nous sortions du camp pour aller au travail, la chef du camp, Stenia, ancienne prostituée, terriblement dure avec les autres déportées, m’a sortie du rang : « Tu es vraiment trop jolie pour mourir ici. Je vais faire quelque chose pour toi, en t’envoyant ailleurs. » Je lui ai répondu : « Oui, mais j’ai une mère et une sœur. Je ne peux pas accepter d’aller ailleurs si elles ne viennent pas avec moi. » À ma grande surprise, elle a acquiescé : « D’accord, elles viendront avec toi. » Tous les gens auxquels j’ai par la suite raconté cet épisode sont restés stupéfaits. Il s’est pourtant déroulé ainsi. Fait incroyable, cette femme, que je n’ai par la suite croisée que deux ou trois fois dans le camp, ne m’a jamais rien demandé en échange. Tout s’est donc passé comme si ma jeunesse et le désir de vivre qui m’habitaient m’avaient protégée. »

Simone Veil, Une vie

« Vous êtes si pâle, si belle, si charmante… Il me semble que votre pâleur rayonne dans l’obscurité comme une lumière… »

Tchékhov, Les Trois Sœurs

ISAAC GOLDER

Rome, Italie

La nuit souffle sur la vitre de la fenêtre entrouverte. J’aperçois, au loin, une légère vapeur ; elle semble exhalée par la terre. Des étincelles crépitent entre les arbres. Un parfum m’étourdit. Des voix résonnent à mes oreilles, des voix de gens épuisés, d’une mélancolie qui me glace. Dans une demi-heure, peut-être moins, mon aveu causera un scandale : la nuit ne me le pardonnera pas. Elle emportera ses odeurs et ses sons loin de moi. Elle me privera à jamais de ses charmes. « La nuit s’offre pleinement aux hommes capables de garder pour eux les secrets de leur vie, disait mon poète favori. Sensuelle, généreuse avec les ténébreux, elle méprise les faibles qui veulent soulager leur conscience. » Oui, à mon âge, je devrais savoir bâillonner ma mémoire comme on ligote un ennemi, je devrais pouvoir dominer ma culpabilité. Je n’y parviens pas. Soudain, quelqu’un me tape sur l’épaule. Un homme blond m’invite à le suivre.

– Désolé de vous avoir fait attendre, ajoute-t-il. J’ai dû passer au Vatican afin de… Enfin, c’est une longue histoire.

Je me masse les tempes et suis l’inconnu. Saisi d’une sorte d’effroi, je maudis mes larmes. À chaque fois que j’arrive dans une salle où m’attendent « mes » lecteurs, la peur s’empare soudainement de moi. J’ai un haut-le-cœur. Pourtant, témoignant de mon succès en librairie, L’Express indique régulièrement mon nom dans sa liste des meilleures ventes ; on me réserve des chambres dans les hôtels les plus étoilés ; un académicien jure de faire de moi un Immortel. À 82 ans, rien n’apaise mes angoisses. Je ne méritais qu’un second rôle dans le film de ma propre vie : me confondant avec la vedette, un éclairagiste distrait a braqué sur moi ses projecteurs.

Le parquet grince sous mes pieds. Des gens ayant soigné leur mise se mettent à applaudir. Je leur adresse un geste des mains, à demi levées, en signe de reddition modeste. Ils reprennent leurs poses étudiées. Le décor, comme d’habitude, est trop sage. Rituelle salle ornée d’un lustre. Sempiternelles boiseries vert pâle. Rideaux épais de velours bordeaux. Rayonnages de livres interminables. Aujourd’hui, il me semble que, si j’étais un membre du public et voyais arriver un « écrivain » comme moi dans cette salle, je le trouverais pathétique. Mon costume Prince-de-Galles très ajusté, ma démarche chancelante, mon teint jaune, mes joues creuses, ma bouche aux lèvres molles, mes cheveux aussi blancs que la craie. Un vieillard dont le vernis d’élégance craque de toutes parts.

Le nouveau directeur de l’Institut français de Rome vient à ma rencontre, me conduit vers un fauteuil et m’y installe. L’homme blond s’éclipse. Le directeur me présente au public tout en jugeant « inutile de le faire ». Sa voix est suave, ses manières, raffinées. Je jette un regard vers le fond de la salle. Toutes les femmes de l’assistance sont atrocement jeunes : elles ne dépassent pas la cinquantaine. Leur demi-sourire m’indique qu’elles sont impatientes de me voir déployer mon « charme » (une pensée un rien superficielle, une allusion à la beauté de la ville visitée, une plaisanterie éculée). Certains assistent à la conférence coiffés d’un casque qui leur permettra de comprendre mes propos en traduction simultanée. Soudain, j’aperçois un homme muni d’une caméra (à la veste estampillée du logo d’une chaîne de télévision européenne) prêt à filmer ma confession. Personne ne m’avait prévenu de sa présence ! Une sorte de raideur monte le long de ma colonne vertébrale et vient comprimer mon crâne. Ce n’est pas le moment de me dérober. Près de soixante ans que je renâcle à mon devoir… Tout à coup, je ressens une douleur à l’estomac. Aiguë. Mes doigts se crispent sur l’accoudoir du fauteuil. Ça me brûle à l’intérieur.

– À vous la parole, monsieur Golder !

Très lentement, un filet de sueur coule sur mes tempes. Quelques feuilles dans ma main tentent de me rappeler à l’ordre. J’imagine déjà l’effet que leur contenu va produire sur ceux qui me vouent de l’admiration. Une déflagration ! Ceux qui, depuis des décennies, ne m’estiment guère, se réjouiront.

– Avez-vous besoin de quelque chose, monsieur Golder ?

Le public commence à s’impatienter. Je desserre le nœud de ma cravate. L’air qui s’infiltre dans ma gorge me donne l’impression de n’avoir pas respiré depuis des semaines. On rapproche le micro de mon fauteuil. Le cameraman appuie sur un bouton de son appareil. Incoercibles, les premiers mots sortent de ma bouche.

« Mesdames et messieurs. Je n’ai jamais été honnête envers le public. Je ne peux plus prétendre le contraire. Normalement, dans les villes où je me rends, je prépare un texte sur un aspect particulier de mes livres. Hier encore, je pensais discourir sur le néo-nazisme dans certains pays européens, sur l’ignominie des meurtres et des profanations de sépultures. J’ai déchiré mes notes. Une confession étouffe en moi depuis longtemps. Je tente de l’ignorer. En vain. Le souvenir d’une personne me tourmente. Son nom brille au cœur de mes insomnies tel un diamant. Comme un feu mal éteint, devrais-je dire. Hier soir, j’ai donc rédigé un autre texte. Il n’est pas fictif. Les mots m’ont emporté bien au-delà de mes capacités littéraires. Me délester de ce secret pour retrouver un semblant de dignité m’importe beaucoup. Pendant cette lecture, je vous prie de ne me poser aucune question. Au dernier mot prononcé, je quitterai cette salle en silence. Mes lèvres seront scellées. Vous comprendrez pourquoi… »

Je mets mes lunettes et commence à lire la première feuille.

« En 1939, au lycée d’une ville de Corrèze, j’avais une camarade juive. Son amour pour la littérature me fascinait. Elle avait lu d’innombrables auteurs inconnus de la plupart des élèves de la classe. Après les cours, elle partageait avec nous le contenu de leurs romans. Les couleurs d’un récit et de savoureuses formules prenaient vie dans sa bouche puis dansaient devant nos yeux. Cette fille était un feu d’artifice linguistique, un soleil verbal aveuglant, une planète de lettres en rotation autour de notre ignorance. Ses bras striés de veines sinueuses qu’on eût dit tracées par un artiste à l’affût d’une toile humaine, ce cou rosi par l’émotion, le relief de ses omoplates. Elle portait des vêtements colorés, variés, parfois échancrés dans le dos, qui, sur elle, formaient une parure d’exception. Tout cela avait suscité mon premier véritable désir.

Pour ceux qui l’ignorent, je viens d’une famille juive orthodoxe où la moindre allusion au plaisir des sens est taboue. Rachel semblait savoir tant de choses sur la vie ! D’autant plus que, à l’époque, je n’avais pas d’ami digne de ce nom. Sans le dire à Rachel, en rentrant chez moi après les cours, je reportais sur un carnet rouge ses considérations sur le monde. Parfois, l’excitation était si grande que je sentais le bonheur de gagner en intelligence m’envahir par un afflux de sang d’une force inédite. Le carnet me quittait rarement. Glissé dans cette poche de chemise qui, telle une fenêtre, donne sur le cœur. En relisant les pages, je revoyais le visage de Rachel. La ligne de ses sourcils, relevés au-dessus des yeux violets, oui, violets, écartés de l’œil en arcs-en-ciel. Ces yeux avaient l’intensité des infatigables, résolus à défier le monde en toutes circonstances. Sa chevelure noire, où s’accrochait la lumière, tombant en larmes sur ses épaules. Ses lèvres gourmandes. Son nez droit. Sa démarche élégante. Sa voix exaltée… Au fil des jours, j’ai réussi à entretenir avec elle une relation exclusive. En fin d’après-midi, nous retardions l’instant de nous séparer. Nous observions les lampions de la place de la ville s’allumer l’un après l’autre. Sous les réverbères, nous regardions s’ébattre les phalènes. Rachel me parlait souvent des occupations de ses parents : écrivains et journalistes. Je me suis mis à imaginer un couple laxiste vivant au gré de ses humeurs. J’inventais leurs conversations brillantes sur les arts à chaque fois que les miens me ressassaient les règles du Shabbat ou du Kippour. D’autres souvenirs me reviennent en tête. Les jours de pluie, je regardais les cheveux trempés de Rachel serpenter sur ses joues et pénétrer dans sa bouche. Mes doigts frôlaient les siens. Je rêvais de l’embrasser, mais ses lèvres maquillées de rouge vif m’indisposaient. Du fard coulait sur sa peau glacée. Une peur, aussitôt, me saisissait. Quel plaisir pouvait éprouver Rachel à fréquenter un garçon qu’elle dominait intellectuellement ? Devinant mon trouble, elle m’a confié apprécier ma façon de la regarder, ma manière de joindre les mains en humant son parfum.

Un jour, elle m’a convié chez ses parents. La maison qu’ils louaient était vaste. J’y ai aperçu une toile, de Modigliani, je crois, et des dorures du dix-neuvième siècle, éléments d’un monde singulier, sans doute plus raffiné que tous les autres intérieurs de la région. J’ai souhaité en faire le tour, mais Rachel m’a entraîné dans sa chambre. Dans cette pièce où déferlait une vague de livres, nous avons écouté de la musique. Le fantôme de Franz Liszt, compositeur fétiche de ma bien-aimée, nous a murmuré à l’oreille l’état de détresse dans lequel il avait composé son œuvre. Tout à coup, Rachel s’est dirigée vers un tiroir. Elle en a extrait un manuscrit épais et m’a prié de l’emporter. Je l’ai lu en une semaine. Une véritable fête de sensations olfactives, d’images sensuelles, de traits fulgurants de la pensée. Le roman contait l’histoire d’une jeune fille juive contrainte de trahir un garçon pour se tirer d’un piège. Si le sens de certains passages m’avait paru ardu, j’étais resté fasciné par le lyrisme du texte. Il était clair que j’avais affaire là à un texte étonnant dont une jeune fille de seize ans, me semblait-il, ne pouvait être l’auteur. Ses parents l’avaient sans doute rédigé. Rachel, pourtant, s’est mise à produire d’autres textes. Elle les composait parfois devant moi. La lecture de ces pages, riches en images et en paysages de notre région, m’éblouissait. La musicalité des phrases me laissait sans voix. Paradoxalement, ces écrits me procuraient la sensation de m’éloigner de la vie quotidienne, tout en saisissant avec plus d’acuité le monde qui m’entourait.

Les mois ont passé. Le 1er septembre 1939, la guerre fut déclarée. Au bout d’un certain temps, après avoir envahi la Pologne et la Belgique, les armées d’Hitler déferlèrent sur l’Hexagone. Puis ce fut l’armistice, le découpage de la France en parties distinctes. Rachel et moi nous trouvions en zone libre. Un jour, sur la place de la ville, j’ai aperçu les parents de ma camarade. Ces gens si cultivés, nés, comme les miens, dans la région, anticipaient le pire de ce conflit, pressentaient des ombres animées d’une haine insatiable dont notre communauté subirait la colère aveugle. Le lendemain, en raison de la maladie d’un professeur, Rachel m’a entraîné chez elle. Ses parents étaient absents. »

Je marque une nouvelle pause et ferme les yeux.

« “Tu m’inspires depuis le premier jour, m’a-t-elle murmuré à l’oreille. J’écris mieux depuis que je te connais. Je ne saurais expliquer pourquoi. J’aime toutes les ambitions qui sommeillent en toi et que tu ignores. Ensemble, nous pouvons les réveiller. Tu accompliras de grandes choses, Isaac”. Décontenancé, j’ai demandé des explications. Pour toute réponse, elle a défait les boutons de ma chemise et s’est déshabillée. Pris au dépourvu, je l’ai enlacée maladroitement. Je frémissais. Rachel m’a fait l’amour.

Le lendemain, un climat délétère envahit la région. Dans les rues, dans les cafés, l’atmosphère s’envenimait. Terrifié, je tentais de quitter le moins possible l’appartement des parents de Rachel, où je me sentais plus à l’aise que chez moi. J’y écoutais les mélodies de Franz Liszt en boucle. Mes parents m’avaient interdit de passer du temps chez mes amis. J’enfreignais leurs consignes. Ma plus grande crainte était de ne plus pouvoir toucher la peau de Rachel, que je caressais comme le dos d’un livre précieux. Réfugié dans son lit, j’apprenais à interpréter le moindre de ses gestes, la moindre crispation de ses lèvres avant qu’elle ne prononçât une parole. Je singeais ses mimiques quand elle s’exaltait, imitais les mouvements de ses bras évoquant ceux d’un chef d’orchestre. Les grains de beauté formant un losange sur sa cuisse droite m’émerveillaient. En posant l’oreille sur son ventre, j’entendais le bruit de vagues. Les cheveux de Rachel se répandaient sur les draps telles de longues algues noires. Je dérivais sur son corps, ignorant la guerre des hommes. Mais celle-ci tempérait notre vertige et nous imposait la vision de ses récifs.

En mars 1941, un Commissariat aux questions juives fut confié à un antisémite inflexible. Prêts à abandonner toutes leurs économies à des passeurs, certains tentaient de s’infiltrer illégalement en zone libre. En novembre 1942, après le débarquement des Américains au Maroc et en Algérie, les Allemands déclenchèrent une riposte et violèrent les conventions d’armistice de 1940. Ils envahirent la zone libre. Après moult hésitations, mes parents se sont résignés à déclarer leur judéité dans les lieux administratifs indiqués par les dirigeants du gouvernement de Vichy. Nos pièces d’identité, frappées du sceau « Juif » en lettres rouges, nous indignaient. Les étoiles jaunes cousues sur nos vestes nous révoltaient. Mon père portait ce signe, les poings serrés ; il marchait dans les rues en longeant les murs, les yeux rivés au sol. Pour ma part, en sortant de la classe, il m’arrivait d’ôter ma veste comme on arrache une peau morte. Un jour, on m’a interdit de franchir désormais le seuil du lycée. Rachel et moi avons dû préparer nos examens dans nos foyers respectifs : des camarades nous apportaient leurs notes et livraient nos devoirs aux professeurs. Mes rencontres avec Rachel se sont espacées. L’amour avec elle ainsi que son ton mutin au moment de prononcer ses mots favoris (« braise », « engouement », « vélocité » et tant d’autres) me manquaient terriblement. Rachel prétendait écrire un long roman, mais n’en dévoilait pas le contenu. J’ai alors compris que ce qui me fascinait tant chez Rachel était également lié à nos silences, aux non-dits, à ce qui se cachait au fond de nous pour entretenir le mystère et refusait de remonter à la surface. Rachel tenait secrètes certaines raisons de son attirance pour moi ; j’avais fini par respecter ce choix. Toutefois, des phrases virevoltaient dans mon esprit : “Rachel t’apprécie car tu sais l’écouter mieux que quiconque. L’attention que tu lui témoignes la bouleverse, sans doute parce que ses parents, repliés sur leur travail, la négligent un peu. Mais est-ce vraiment cela, l’amour ?”

Pendant ce temps, dans les rues, on parlait chaque jour des camps de travail, des rafles incessantes perpétrées dans les grandes villes. Les dénonciations de Juifs se multipliaient. La collaboration française exhalait les remugles de la lâcheté. Certains Juifs affirmaient que les autorités françaises feignaient de céder aux volontés de l’occupant mais qu’elles n’utiliseraient jamais le fichier contenant leurs identités. D’autres disaient que l’on expulserait seulement de France les Juifs n’ayant pas été naturalisés. Mon père répétait que notre physique ne correspondait en rien aux caricatures exposées au palais Berlitz, censées permettre aux Parisiens de reconnaître « le type juif ». Quelques mois après le dix-huitième anniversaire de Rachel, tandis que je marchais avec mon amie sur la place de la ville, je l’ai laissée un moment continuer seule la route afin d’admirer une maquette d’avion dans la vitrine d’une boutique. Sur le trottoir, munies d’une carte de rationnement, des ménagères patientaient pour obtenir un bout de viande ou du lait. Soudain, un cri ! Je me suis retourné. Des hommes en uniforme semblaient vouloir séparer un enfant de sa mère. Celle-ci fut emportée avec Rachel dans un camion. J’ai voulu courir : j’étais comme frappé de paralysie. Les deux véhicules ont disparu. Un autre bruit, strident, m’a tiré de ma torpeur. J’ai aperçu, au milieu du trottoir, le sac de Rachel. Après avoir bousculé des passants, je l’ai pris et suis retourné à mon domicile en courant. J’ai dû mon salut à mon voisin quinquagénaire du dessous, rencontré au pied de l’immeuble, un comptable célibataire catholique nommé Marc Rocher, qui m’a supplié de ne pas me rendre dans mon appartement, et m’a entraîné de force dans le sien. Il habitait un deux-pièces. Il m’a caché au péril de sa vie. Il m’a chuchoté avoir de l’estime pour mes parents, qu’il avait vus partir, probablement escortés par des agents de la police des Questions juives, à l’ouverture de la boutique qu’ils tenaient. Il m’a avoué que ma famille l’avait aidé financièrement et nourri lorsqu’il avait perdu son emploi, quatre ans auparavant. Il avait ensuite retrouvé un poste. Mon père a refusé d’être remboursé. Monsieur Rocher n’avait jamais oublié sa générosité. Depuis, toute forme d’injustice le répugnait. En disant cela, il m’a serré fort contre lui, puis a caché ma carte d’identité dans une boîte, verrouillée par une combinaison à chiffres, dissimulée sous un placard. Aujourd’hui, j’ai parfaitement en mémoire son visage empreint d’une expression mélancolique, ses yeux bleus, son visage fin, son crâne glabre… Régulièrement, je lui demandais des nouvelles de mes parents et de mes grands-parents, de la famille de Rachel (tous ces gens résidaient dans la même ville corrézienne). Il a interrogé des voisins de ma famille. Beaucoup n’ont pas voulu lui répondre. Certains, toutefois, amis de fonctionnaires travaillant à la mairie et dans divers bureaux administratifs, lui apprirent que les membres de ma famille avaient été convoyés hors de France, vers une destination inconnue. Cette nouvelle m’a empêché de dormir durant de longues semaines. Je repensais aux soucis que j’avais causés à ma mère. Toutes sortes de questions tourbillonnaient dans mon esprit. Qui habitait désormais dans notre appartement et osait se coucher dans mon lit ? À qui appartenaient ces voix qui, au-dessus de ma « cage » aux murs ternes et au plafond bas, résonnaient dans nos pièces ? Il s’agissait, m’apprit Marc, d’une famille française. Afin de ne pas éveiller le moindre soupçon, Marc n’a pas osé s’entretenir avec ses membres, dont le lien avec la police des Questions juives était probable.

Le gros des effectifs allemands s’est éloigné un temps de notre ville. À toute heure, le souvenir de la peau de Rachel m’électrisait. Je me suis décidé à ouvrir son sac que, jusque-là, j’avais conservé dans une armoire comme s’il se fût agi d’une relique. Il contenait des stylos, un cahier et un gros manuscrit. Le dernier rédigé avant son arrestation ? Les semaines ont passé. Je me suis décidé à lire le texte. Une merveille. Un roman bien plus réussi que ses premiers écrits, d’une sensualité rare, d’une poésie luxuriante, foisonnant d’idées sur le passage délicat de l’adolescence vers l’âge adulte, dont chaque chapitre sondait la conscience de personnages en quête d’identité. Je l’ai lu une vingtaine de fois.

Le soir, je ne cessais de remercier monsieur Rocher, craignant toutefois que sa générosité ne dissimulât un vice ou une cruauté cachés. Inquiétude infondée. Mon sauveur me parlait de son enfance à Bordeaux, il m’apportait des manuels scolaires et littéraires afin que je puisse parfaire mon instruction : ma concentration était défaillante. Je me déplaçais tout doucement, sur la pointe des pieds, redoutant à chaque instant de cogner un meuble ou de perdre l’équilibre. Je ressentais chaque bruit à l’étage comme une agression. Parfois, j’entendais des voix résonner dans l’immeuble entier. Puis une ruée. Une cavalcade. Un tonnerre de bottes dans les escaliers. J’avais des palpitations. Un après-midi, on a tapé violemment à la porte. J’ai cru qu’on allait l’enfoncer. J’ai serré le roman de Rachel très fort contre moi. Mes nerfs étaient tendus à se rompre. Une voix allemande (probablement à l’étage du dessous) a fini par prononcer un mot. L’inconnu l’a suivie. Combien de temps est passé ainsi ? J’avais l’impression de me dissoudre dans un climat d’angoisse absolue. Dès que Marc partait au travail, je me réfugiais dans la pièce du fond, fermais la porte, et, discrètement, faisais des exercices de gymnastique, prêt à me cacher dans un placard si les Allemands se manifestaient.

Je lisais les œuvres d’auteurs dont m’avait parlé Rachel en rêvant de pouvoir aller courir dans les rues. Si je devais traverser le salon, je rampais sur le tapis. Parfois, je me redressais et risquais un œil vers la fenêtre. J’ai aperçu des SS encercler des bâtiments, puis, au bout d’un certain temps, repartir bredouille. En imagination, j’éructais des injures ou hurlais. Mais, songeant aux tourments que devaient endurer Rachel et mes parents, aux probables supplices qu’on leur infligeait, je m’interdisais de me plaindre. Marc et moi prenions des repas frugaux, mangeant le plus lentement possible. Mon protecteur ne se confiait jamais sur sa vie sentimentale. Avait-il une petite amie qu’il rencontrait parfois chez elle ?

Finalement, l’Allemagne fut mise en déroute. Les Alliés nous ont délivrés. J’ai repris mes maigres biens, dont le sac de Rachel, et recherché mes parents, mes grands-parents et mes cousins. En vain. J’ai trouvé un emploi de vendeur de journaux qui me permit de m’offrir une chambre d’hôtel. Épuisé en permanence par ma récente captivité, je n’étais plus habitué au monde extérieur. J’avais des fourmis carnassières dans les jambes. Le sol se dérobait sous mes pieds. Tout était à réapprendre, réapprendre à évoluer au milieu d’une foule, réapprendre à fixer l’horizon sans éprouver de crainte… Comme tant d’autres dans ma situation, je me berçais d’illusions. Traités tels des rats, affamés, assoiffés, me disais-je, mes proches sont sûrement devenus amnésiques. À la suite d’une erreur de leurs sauveurs, peut-être ont-ils échoué en Russie. Ils ont même dû oublier mon visage.

En fin de semaine, je me faisais néanmoins remplacer par un collègue et me rendais à Paris. Des quidams se pressaient devant l’hôtel Lutetia où l’on accueillait les déportés. Certains brandissaient un écriteau sur lequel s’étalait un nom. “Avez-vous vu cet homme ou cette femme ?”, répétais-je en agitant l’unique photo de mes parents. “Connaissez-vous une dénommée Rachel Kaplan ?” Les langues ne se déliaient pas. Aussi désespérés que moi, des gens exhibaient des photos de personnes saines sous le nez des déportés, alors que ces derniers avaient vécu aux côtés d’êtres au corps décharné, devenus méconnaissables. Les rescapés de la mort se contentaient donc, la plupart du temps, de faire un geste d’impuissance. Je me ruais sur les listes de ceux qui venaient de se faire recenser : les noms aimés n’y figuraient pas. J’étais prêt à réitérer ma démarche le temps qu’il faudrait mais, au bout de trois mois de ce va-et-vient entre la capitale et la Corrèze, effondré, j’ai fini par accepter l’idée que ceux que je recherchais avaient péri dans un camp allemand. Dans ma ville, j’ai rencontré le propriétaire dont mes parents avaient occupé l’espace commercial ; j’ai signé divers papiers. En revanche, je n’ai pas eu le courage de m’entretenir avec les gens qui louaient l’appartement de mes parents. Une rumeur enflait dans ma région : les nouveaux locataires avaient trouvé le lieu vide, dépouillé de ses meubles et souvenirs. Ai-je seulement regretté que mon père n’ait jamais souhaité en devenir le propriétaire ?

Je me suis rendu chez la cousine de Rachel qui, “grâce à un voisin français de souche courageux”, m’a-t-elle avoué, avait survécu dans sa cave. Elle m’a dit que Rachel était probablement morte en Allemagne. Résolu à ne pas demeurer en Corrèze, j’ai fini par m’installer à Paris, loin de mes souvenirs. Je suis parvenu à trouver un poste de coursier dans un journal réputé, je me suis inscrit à des cours du soir afin d’étudier. La ville, dont les quartiers avaient été défigurés par les rafales d’armes, était jonchée de milliers de tracts, de vêtements bruns… Un désordre noyé dans l’ombre de tanks américains, animé, à toute heure du jour et de la nuit, par une musique endiablée. Le souvenir des ébats avec Rachel, de nos corps trempés de sueur, haletants, jambes emmêlées, ventre contre ventre, ne me laissait aucun répit. J’ai failli retourner à l’hôtel Lutetia. J’ai préféré téléphoner à la cousine corrézienne de Rachel pour savoir si elle avait reçu la confirmation du décès de mon aimée. Elle a chuchoté les mots “Malheureusement, oui”, et a éclaté en sanglots avant de raccrocher. J’ai passé la pire nuit de mon existence. Après la guerre, je détestais le bonheur des autres, leur liesse, leurs farandoles, leurs drapeaux suspendus aux fenêtres dégoulinant sur la ville telles des langues, les hommes s’acharnant à tondre les femmes soupçonnées – parfois sur une rumeur – d’avoir couché avec l’ennemi ou à torturer à mort des traîtres potentiels ; je haïssais jusqu’à l’hôtel Lutetia où, lors de mes visites, en quête des miens, le personnel, certes débordé par l’afflux des déportés, m’avait mal reçu. Le nombre des victimes des nazis, sans cesse revu à la hausse, me faisait littéralement vomir. Je grelottais de fièvre. Avec le temps, j’ai fini par me négliger, par ne plus me raser. Je ne prenais guère de douche. Avais-je encore l’apparence d’un être à peu près normal ? J’avais plutôt la certitude de n’avoir que de la paille dans les membres et du bois à la place du cœur. Je mangeais à peine. J’étais devenu un épouvantail, aux ficelles usées, prêt à céder aux avances du vent. Mon employeur m’a licencié. J’ai vécu d’expédients, ai failli me retrouver en prison. C’est à ce moment-là qu’une idée insensée m’a arraché de ma torpeur. Un coup de folie ! Faire publier le roman de Rachel sous mon nom ! »

Ma chemise étant trempée de sueur, j’ôte ma veste.

« J’ai sorti l’œuvre du sac, l’ai tapée sur une machine à écrire pourvue de carbones volée au Bon Marché et l’ai adressée à divers éditeurs. J’ai essuyé quatre refus. Le cinquième éditeur, une maison réputée, a accepté de publier le texte à condition de le retoucher par endroits. Grippé, toussotant, je suis allé dans un bar. J’y ai bu des bières pour ne plus éprouver d’angoisse. Comment justifier ma décision ? Il me semblait que, sans cette supercherie, je tentais de m’en persuader, j’aurais fini par ne plus entendre la voix de Rachel dans ma tête. Le souvenir de ses lèvres se serait étiolé. Ce livre me donnera une raison de croire en quelque chose, de conjurer le mauvais sort et de rendre hommage à Rachel, me disais-je. Emporté par l’inconscience lyrique de ma jeunesse, je m’efforçais de croire que ce livre, avec mon nom dessus, m’unirait à Rachel sous sa couverture. Oui, dans mon esprit devenu irrationnel, je crois que ce larcin revenait à fusionner avec mon aimée – comme avant –, à partager la même peau. Et puis, mettre mon nom sur cette couverture consistait à me persuader que j’étais encore bien vivant. C’était, pour moi qui n’avait plus de famille, plus rien à quoi me raccrocher, plus la moindre confiance en moi (comme dans ma vie avant Rachel), un semblant d’identité.

Certes, j’aurais pu demander que l’on appose les deux patronymes sur le livre, mais je craignais de devoir endurer mille questions sur Rachel, sur sa personnalité, sur sa disparition, auxquelles je n’aurais guère pu répondre sans fondre en larmes. Or, je ne voulais plus faire preuve de faiblesse tant je me sentais fragile. Je voulais agir pour ne plus m’enliser dans ma propre vie, agir n’importe comment, sans doute, mais commettre un acte décisif, comme si son but était d’arracher Rachel et moi à la mort.

À l’aide de divers livres spécialisés découverts dans une bibliothèque, j’ai réussi à apporter les retouches demandées au texte. Jusqu’à l’arrivée d’un correcteur, on les jugeait parfois insuffisantes. J’ai dédié le livre à son véritable auteur. Peu avant, j’avais reçu la confirmation du décès des membres de ma famille en déportation. Je m’étais évanoui.

À sa sortie en librairie, le roman a obtenu le succès que vous savez. Un journaliste a salué « un jeune homme capable de restituer le désarroi d’une fille prodige, à l’aube d’une guerre mondiale, dont chaque signe avant-coureur – irrésistible paradoxe – suscite en elle un besoin infini de beauté ». J’ai affirmé que ce livre relevait de l’imagination pure et qu’il était inutile d’établir un parallèle entre la vie de l’héroïne et moi-même. J’ai raconté l’acte de courage de Marc Rocher durant l’Occupation. Beaucoup de lecteurs dévoraient ce roman dont l’écriture, mi-candide mi-désabusée, touchait au plus profond. Le public et la presse se délectaient de “son retournement de situation final éblouissant et unique en littérature”. On prétendait que l’œuvre était accessible à toutes les générations de lecteurs et contenait des richesses infinies. On expliquait aussi son succès par la liberté de ton de la narratrice, encore si rare à cette époque-là, susceptible d’éveiller la conscience des femmes de tous âges, et par une scène audacieuse qui suscita un vif débat. Les thèmes en étaient universels, intemporels, et pouvaient émouvoir les habitants de pays variés “sur la durée”.

Les scrupules ont fini par me harceler. Je fuyais les miroirs. J’avais beau tenter de me persuader d’avoir agi pour rendre hommage à Rachel et pour obéir à une pulsion amoureuse, je me sentais honteux. Il me fallait alors un temps infini pour parvenir à me composer un masque avant d’affronter un journaliste ou le public. Dans mes cauchemars, mon succès s’apparentait à un cancer résolu à envahir mes os ; à d’autres moments, une voix intérieure tentait de me rassurer : il me semblait reconnaître le timbre de Rachel…

Que dire après cela ? Ce livre, La Toile, est bien celui d’une femme. Je ne l’ai jamais avoué. Par lâcheté ? Par orgueil ? Par crainte du ridicule causé par une révélation si tardive ? Oui, j’aurais dû avouer ma supercherie plus tôt, mais j’étais si confus, je m’inventais mille subterfuges pour ne pas assumer la folie de mon geste. Et puis, bien sûr, j’avais peur que l’on m’accuse d’avoir spéculé sur le talent d’une morte. Je craignais de me retrouver devant une cour de justice, maudit par une foule furieuse… Car, comprenez bien que, de mon statut de captif miséreux, j’étais entré dans la peau d’un homme riche. La Toile commençait à se vendre dans toute l’Europe. L’année suivante, on l’a adapté au cinéma – une version probablement plus édulcorée que ne l’aurait voulue Rachel. Les lecteurs d’Outre-Atlantique ont fait les yeux doux à l’œuvre. On l’a traduite dans dix langues (une quarantaine aujourd’hui). On l’a imposée au programme scolaire des textes du baccalauréat. J’ai envoyé à Marc Rocher, mon bienfaiteur, un très gros chèque et lui ai versé une rente confortable (qu’il a tout d’abord refusée, puis fini par accepter au moment de prendre sa retraite). En 1992, j’ai insisté pour le convaincre de raconter notre lien afin qu’il soit élevé au rang de Juste : l’idée ne l’a pas séduit. Toujours est-il qu’un an après la parution de La Toile, mon succès n’a pas tardé à me monter à la tête. Au fond, tous les livres que mon collaborateur – enfin mon presque nègre – et moi avons écrits par la suite (des essais sur des adolescents manipulés par des adultes en temps de guerre, mes romans sur la condition des femmes des années 1930 aux années 1980, mon ouvrage sur l’engagement des femmes d’exception, etc.) sont des variations sur le thème central de « mon » premier roman. On m’a décerné des récompenses et des médailles que je n’aurais jamais obtenues si la guerre n’avait pas eu lieu. Des journalistes de nationalités diverses m’ont forcé à raconter ma séquestration sous l’Occupation. On m’a fait parler de ma famille et de mes amis. J’ai avoué avoir recherché une femme à l’hôtel Lutetia, sans toutefois citer son nom. J’ai reçu des milliers de lettres de personnes affirmant se retrouver dans mon témoignage. Lors d’un colloque sur l’Holocauste, on m’a permis de rencontrer Élie Wiesel et Primo Levi, que, gêné, je n’ai pas osé regarder dans les yeux. Ce contact avec ces géants de la littérature m’a donné l’impression de faire injure à l’authenticité de leur témoignage et à leur talent. Après tout, je ne suis rien d’autre qu’un lâche ! »

Haletant, j’aperçois le directeur de l’Institut français baisser la tête, les paupières fortement plissées, comme dans un accès de douleur ; une femme au premier rang prend frénétiquement des notes sur un carnet.

« Étouffé de remords, j’ai cherché un moyen de m’oublier. J’ai poursuivi les vanités du monde. J’errais dans les lieux à la mode. Je portais les costumes crées par de célèbres couturiers. J’étais membre de clubs privés. Je charmais des femmes sublimes, incapable de m’attacher à l’une d’elles. Mais je n’ai rien d’un Don Juan. Le souvenir de Rachel, depuis toujours, me taraude. Il ne se ravive pas seulement quand je me trouve devant une feuille de papier, il sape tout ce qui n’est pas directement lié à elle. Il me rappelle l’enfant que je n’ai pas eu avec Rachel et que je n’ai même pas songé à avoir avec une autre. Il a éteint en moi la foi religieuse héritée de mes parents.

Alors, j’ai commencé à décliner plusieurs invitations. Puis, l’année dernière, dans cette même ville, au cours d’une conférence dans cet institut mais dans une autre salle, j’ai remarqué une femme affublée de lunettes noires, un foulard écarlate autour du cou. En fait, dans chaque ville italienne ou espagnole où je me rendais, il me semblait voir cette personne, légèrement voûtée, qui donnait l’impression de vouloir se cacher derrière un homme corpulent du public. Elle dodelinait de la tête mais ne disait jamais rien, ne posait jamais de questions. Il devait s’agir de la même personne car, de conférence en conférence, elle portait des lunettes, un foulard et des vêtements identiques. À la fin de mes causeries littéraires, je me dirigeais vers elle : des admirateurs s’interposaient toujours entre nous, elle regagnait la sortie avant moi. Je n’osais pas la rattraper. La vision de cette femme, de ville en ville, a commencé à m’intriguer au plus haut point. J’ai décidé de lui tendre un piège. Je me suis avancé parmi le public durant un discours ; annonçant la fin de ma logorrhée et ayant répondu aux questions d’usage, je me suis aussitôt dirigé vers l’unique porte. Quoique surpris par cette manœuvre, le public m’a applaudi ; il est sorti de la salle, me saluant au passage. Lorsque l’étrangère, qui s’appuyait sur une canne en raison d’une claudication, est parvenue à ma hauteur, j’ai hésité un instant puis l’ai prise à part. Elle a tenté de s’échapper ; visiblement à contrecœur, elle m’a suivi en soupirant. J’ai ôté ses lunettes. Des yeux gris impassibles ont fixé le parquet. Elle a émis un son : sa voix était sans timbre ou plutôt sans inflexion. Autour de nous, avant de quitter les lieux, les gens étaient interloqués. Je suis resté de longues secondes face à cette femme. Un malaise et une mélancolie semblaient nous gagner. Mon corps entier fut secoué de frissons. Je l’ai considérée, troublé. Le visage de la spectatrice, aux traits creusés par une probable anxiété, était couvert de rides. Des fronces et des replis au-dessus de la bouche mince. Ses mains étaient petites et usées, avec des veines translucides entourant les jointures. Elle portait un imperméable, des souliers noirs, et tenait sous le bras le roman qui m’avait apporté la gloire.

Elle s’est assise. Après avoir glissé le livre dans sa large poche, elle en a sorti un poudrier qu’elle a ouvert. Sa main s’est mise à trembler. D’un geste, elle s’est tamponné le visage devant le petit miroir. Curieusement, on eut dit que le maquillage, au lieu de lui composer un masque, la révélait, faisait ressortir d’elle quelque chose d’indéfinissable, sans doute enfoui depuis un temps infini. Elle a alors dénoué son foulard et chuchoté des phrases comme si elle avait peur d’être entendue. Je m’efforce aujourd’hui de relater les paroles de cette femme. Excusez-moi si ma mémoire a trahi ou a déformé légèrement cette confession :

“En décembre 1943, a-t-elle dit, lorsque les Allemands m’ont emmenée avec d’autres gens dans un wagon de marchandises, j’ignore pourquoi, mais j’ai eu le sentiment que tu t’en tirerais. C’est peut-être cela qui m’a donné l’audace et la folie de croire que je pouvais tenir moi aussi. Puis après avoir failli mourir étouffée pendant le trajet, en arrivant dans le camp réservé aux femmes de Ravensbrück, près de Berlin, j’ai compris qu’on ne pouvait pas désamorcer le processus qui avait été enclenché. Il faisait si froid, là-bas. On appelle le lieu ‘la petite Sibérie’. Le vent me brûlait les poumons et me cinglait le visage. Je claquais des dents. Je ne comprenais pas la langue de beaucoup de femmes du camp. Tels les sourds, on se parlait par gestes. Crâne rasé, travaillant parfois plus de douze heures par jour, je me suis sentie si humiliée… Je m’efforçais pourtant d’entretenir ton souvenir et celui de mes parents, en répétant, à la moindre occasion, vos expressions favorites à mi-voix. Dans le sommeil, toutefois, j’entendais un bruit de verre brisé. Le son de mon enfance réduite en miettes. Au bout de huit jours, un haut gradé, un certain Heinz, m’a repérée. Il m’a trouvée à son goût. Par l’entremise d’une chef de bloc, il m’a fait comprendre que, désormais, je serais sa ‘chose personnelle’ et assurerais la propreté de la villa des SS. Il a ajouté qu’il me faudrait également passer du temps sous la surveillance de son protégé, un jeune SS nommé Horst Wolf. Je n’avais pas le choix. J’ai ‘emménagé’ dans la villa des SS, à l’extérieur du camp : phénomène probablement unique pour une non-aryenne.

Avant de procéder à ce transfert, on m’a arraché ma tenue de prisonnière juive (sur laquelle mon numéro d’immatriculation et mon origine religieuse apparaissaient) et, jusqu’à la libération du camp, j’ai porté, sur ordre du haut gradé, les vêtements d’une prisonnière française non-juive décédée. Normalement, les Françaises n’étaient pas autorisées à quitter leur bloc 32 et encore moins à franchir le seuil de la villa des SS (où, ai-je lu quelque part, même des agents de la Gestapo avaient séjourné). Je n’ai jamais compris pourquoi le commandant du camp avait fait une entorse au règlement fixé par le Führer et avait cédé au caprice du haut gradé. Il y a forcément une raison, Isaac, mais je l’ignore. Peut-être la découvrirai-je un jour…

Le soir, dans son fief, mon ‘maître’ tirait tous les rideaux. Tout en ayant honte d’être attiré par une Juive (il n’hésitait pas à me le chuchoter), il me violait. Ces humiliations répétées ont fini par ne plus m’atteindre. Le soir, il m’enfermait au fond d’une sorte de tanière, presque aussi exiguë qu’un placard, située au sous-sol du bâtiment des SS. Le jour, après mes heures de ménage dans le bâtiment, il tenait à ce que j’assiste à l’appel et accomplisse des heures de travail en compagnie d’autres prisonnières ; en cachette, toutefois, il me nourrissait d’aliments moins répugnants que ceux jetés dans la gamelle des détenues. Il m’épargnait également les tâches les plus dures, afin, j’imagine, que mon physique ne se flétrisse pas outre mesure.

Plus d’une année est passée ainsi, durant laquelle je pus bénéficier de ce statut de privilégiée grâce à ma beauté. Tout ce qui avait été détruit en moi, rendu stérile par la guerre, m’a sans doute empêchée de tomber enceinte. Un miracle. Puis un jour, mon tortionnaire a dû jeter son dévolu sur une autre : on m’a emmenée dans un bloc situé près des latrines du camp. On m’a forcée à accomplir les travaux les plus pénibles. Au bout de plusieurs jours ou semaines, comme cela, par sadisme, un soldat m’a tiré une balle dans la hanche, puis m’a laissée aux mains du jeune SS Horst Wolf, chargé de m’exécuter à l’endroit de son choix. Celui-ci m’a aidée à marcher jusqu’à une sorte de petite baraque servant de remise ou plutôt de débarras aux gardiennes du camp. Là, il m’a tendu un sac contenant de la nourriture qu’il avait préparée à mon intention, et m’a laissée en vie. Il a poussé un meuble délabré dans un coin du débarras et m’a installée derrière. Après avoir tiré deux coups de feu en direction du plafond, il a refermé la porte. Je l’ai entendu s’éloigner… Personne n’a cherché à savoir si j’avais bien été assassinée car, il faut le dire, Ravensbrück était sens dessus dessous. Grâce à une anfractuosité due aux rats, j’entendais les Allemands crier aux prisonnières encore vaillantes d’évacuer le lieu avec eux en rangs serrés. J’ai appris par la suite que les SS avaient eu l’intention de gazer et de brûler les détenues invalides : le temps leur a fait défaut. Le silence a envahi le camp. J’ai attendu. Quelques heures ? Un jour ? Davantage ? J’ai oublié. Le sang coulait le long de ma hanche. Les griffes des rats grinçaient sur les planches de bois de mon repaire. Des mouches se posaient sur ma blessure. Tout à coup, j’ai entendu une voix russe. Puis une deuxième. Une troisième. Je me suis traînée vers la porte du débarras, j’ai repoussé comme j’ai pu les objets hétéroclites de mon antre, ai enduré une souffrance infinie pour parvenir à tourner la poignée de la porte, je suis sortie puis j’ai rampé le long d’un bâtiment jonché de cadavres. La plaie occasionnée par la balle de l’ennemi corrodait mon organisme tel un acide.

Ce jour-là, le 30 avril 1945, l’Armée rouge libérait le camp. J’ai perdu connaissance : on m’a conduite dans un hôpital. J’y suis restée deux mois, peut-être plus. On m’a donné des habits propres, on m’a fait monter dans un avion avec d’autres prisonnières. Nous sommes parvenues au Bourget. Un médecin m’a dit qu’on allait m’emmener en ambulance à l’hôpital Broussais. Un encadrement sanitaire complet s’occupait des déportés malades. Mon séjour a duré des mois. J’ai voulu joindre mes parents et ma cousine ; celle-ci m’a appris leur arrestation et leur déportation. La nouvelle avait fait grand bruit dans la ville. J’ai voulu hurler. La force me manquait. ‘Mais, Isaac, lui, s’en est sorti !’, a ajouté ma cousine. J’ai réfléchi, puis l’ai suppliée de ne pas t’apprendre que j’étais en vie, Isaac. Certes, tout ne s’est pas fait de manière si nette, si tranchée. J’ai pensé reprendre contact avec toi, mais… Si tu avais survécu, je ne voulais pas que tu constates ma déchéance ! Réduite à l’état de spectre, te raconter mon calvaire m’aurait rendue encore plus malade. Toute pitié envers moi, toute sensiblerie me révulse ! Lorsque j’entends des sanglots, je m’efforce d’éprouver un mépris amer plutôt qu’une sollicitude compatissante. Voir l’homme que j’ai aimé être terrassé par une crise de larmes, non, à ce moment-là de ma vie, c’était impossible… J’ai redemandé aux membres de ma famille restants de ne pas te dire que j’étais vivante. On m’a emmenée à l’hôtel Lutetia. Je suppose que l’on m’y a recensée après que tu aies fini tes recherches. On m’a remis un pécule, des papiers d’identité, et je suis retournée en Corrèze. J’ai téléphoné ensuite à mon autre cousine, qui demeurait en Italie. Je l’ai priée de bien vouloir m’héberger quelques mois. Elle a accepté. Là-bas, j’ai appris la langue du pays. J’ai trouvé un emploi administratif. Je ne pouvais plus soutenir la vue de ce qui évoquait mon passé. Toutefois, par moments, le plus dignement possible, je souhaitais confier ma douleur. Mais j’ai bien vu qu’en France, au lendemain de la guerre, presque personne ne se souciait des déportés de camps de concentration ou d’extermination allemands. Qui m’aurait laissée décrire, entre mille autres horreurs, ces femmes enceintes contraintes d’accoucher sur le sol devant tout le monde, dont les bébés, sous nos yeux, une fois le cordon ombilical tranché au couteau par une barbare, étaient noyés dans une bassine d’eau sale ? Peut-on d’ailleurs parler au nom de tant de morts ? De quel droit ? Dans un pays libéré ivre d’amnésie – je le lisais dans des journaux – on prenait les déportés pour des trouble-fête. Peut-être que certaines personnes, à notre vue, éprouvaient la honte d’avoir sympathisé avec l’ennemi, ou le simple regret de n’avoir pas fait davantage pour venir en aide aux ‘parias’…

Au bout de deux ans, à Rome, j’ai commencé un autre roman dont j’étais l’héroïne. Je n’ai pas dépassé la dixième page. Sous ma plume, les mots gelaient. Des cristaux de glace. Je voulais décrire un paysage, évoquer les nuances d’une couleur, tirer la beauté du monde vers moi, ressentir les jouissances de la créativité retrouvée, mais… chaque vocable allemand entendu avait ravagé mon vocabulaire français et terni les histoires que j’avais en moi. Autodafé d’une langue par le feu d’une autre. Tous les échafaudages que mes parents avaient construits pour bâtir mon éducation s’étaient effondrés.

Aujourd’hui encore, j’ai peur que la langue allemande, que mon père m’a enseignée très tôt par amour pour l’œuvre de Thomas Mann, ne repousse en moi comme une fleur empoisonnée. Je crains que mes souvenirs soient son terreau, son engrais, je redoute ses épines. J’ai déchiré mon ébauche de roman. Plus tard, bien plus tard, je me suis replongée dans les livres concernant le camp de Ravensbrück et j’ai jeté sur le papier mes souvenirs de prisonnière.”

À ce moment-là, Rachel s’est relevée. Elle a repris ses lunettes. J’ai cherché une phrase pour la retenir. Elle m’a devancé :

“D’Italie, j’ai suivi tes succès littéraires. J’ai trouvé intolérable de me replonger dans mon roman avec ton nom sur la couverture. Ce livre dédié à son auteur me terrorisait. ‘À Rachel K., pour toujours.’ Après, je me suis mariée. J’ai trouvé le seul homme, un Italien, qui puisse vivre, certaines nuits, avec mes peurs, avec mes cris… Je suis parfois repassée dans notre ville de Corrèze. J’ai l’impression que rien n’y a changé. La douceur de l’été est la même qu’autrefois. Les allées forestières où nous nous rendions. Certaines maisons semblables à des monastères. Les rivières, à la fin de l’hiver, s’éveillant sous la glace. Te rappelles-tu ? À moins que tout ait changé…

À la fin de la guerre, les compteurs de ma mémoire ont dû s’arrêter, semblables aux numéros tatoués sur la peau des déportés d’Auschwitz. C’est sans doute pour cela que je me suis rendue dans toutes ces villes d’Italie. Pour t’écouter parler de nous de manière déguisée. Mais, bon, c’est si flou dans ma tête. Même là, si près de moi, je te vois mal. Non, je ne voulais pas t’embarrasser… J’ai attendu si longtemps avant d’oser te suivre. J’ajournais sans cesse nos retrouvailles.”

Elle m’a serré contre elle. Une étreinte légère qui devait lui sembler si forte. Elle a posé une main sur mon ventre. Comme avant. Je lui ai dit que je voulais la revoir, je lui ai dit qu’elle ne pouvait plus rester cette petite chose perdue, si fragile. Le regard absent, elle a répondu qu’il me fallait l’oublier et qu’elle n’était dans aucun annuaire téléphonique. Elle s’était évertuée, disait-elle, à effacer le plus de traces possibles derrière elle et nourrissait le désir, depuis la Libération, de sentir son acte de naissance se dissoudre entre ses doigts. De plus, son mari ignorait notre ancienne liaison – il croyait simplement sa femme férue de mon œuvre. Et puis ils avaient eu ensemble, après maintes tentatives infructueuses, un fils portant le prénom d’un personnage du roman La Toile… »

Épuisé, je remets ma veste, quitte à m’évanouir sous l’effet de la chaleur devenue à présent insoutenable.

« Rachel a ajouté qu’il est impossible, comme elle avait tenté de le faire, de repriser des souvenirs : “Il est si difficile de remonter à la surface de soi. Même peu à peu. Laisse-moi partir.” Je l’ai serrée à mon tour. Je lui ai confié les tourments qui m’habitaient. Je m’en suis voulu d’avoir abandonné mes recherches à l’hôtel Lutetia au bout de quelques mois, je me suis détesté d’avoir pris ce que m’avait dit sa cousine corrézienne pour argent comptant, je me suis méprisé de ne pas avoir usé de ma célébrité et de mes contacts afin de forcer les employés des ambassades d’Europe à me livrer la liste de toutes les Rachel Kaplan résidant dans chaque pays. Puis je me suis dit que, en prenant le nom de son mari, Rachel m’aurait, de toute façon, échappé… Je lui ai demandé si elle aurait eu la force d’endosser la paternité de son œuvre littéraire. Je l’ai suppliée de me dire si je n’étais, à ses yeux, que le voleur de son talent. Mon acte n’avait-il pas un peu permis de rendre justice à son roman ? Je l’ai suppliée de me laisser l’aider à reprendre pied, de me laisser la tirer de ses profondeurs. Mais n’était-ce pas moi qui, bien avant elle, avais atteint le fond ? Frappé par l’éloquence de son regard qui, à lui seul, répondit soudain à toutes mes questions, je laissai sa main s’échapper. Avant que j’aie le temps de retenir Rachel, elle a resserré son foulard et s’est esquivée. Dans son sillage, tel l’effluve d’un parfum, une ultime déclaration a flotté : “J’ai tant d’autres secrets à t’avouer, Isaac. D’innombrables secrets. Mais je ne peux pas.” Je suis resté là, figé, interdit. Puis je me suis ressaisi. Trop tard.

Dans la rue, les ombres vacillaient autour de moi, les contours des arbres devenaient imprécis. Assise sur un banc, une personne au teint diaphane laçait ses souliers. Le bruissement de la pluie a retenti. Je suis parvenu, néanmoins, à entrevoir une silhouette qui accompagnait une dame jusqu’à une voiture. J’ai pressé le pas, puis, essoufflé, me suis arrêté au bout de plusieurs mètres. À mes pieds, se trouvait La Toile. Était-il tombé de la poche du pardessus de Rachel ? L’avait-elle volontairement jeté par terre ? Le livre ressemblait à un oiseau abattu en plein vol. Ouvert en son milieu. Pages déployées et humides. La fièvre me gagnait de toutes parts. La voiture a emporté mon amour dans une lumière automnale. »

*

En entendant l’aveu d’Isaac Golder, certains furent saisis d’effroi. La révélation fit le tour de quelques continents, s’infiltra dans des foyers par la télévision, attisa le mépris des détracteurs de La Toile, intrigua les critiques littéraires résolus à jeter le véritable auteur du chef d’œuvre en pâture aux médias, fascina les dramaturges amoureux de rebondissements que la vie seule concocte avec une si cruelle ironie, alimenta moult discussions et poursuivit sa course dans les rêves de femmes esseulées. En plusieurs langues, la quasi-intégralité de la confession de monsieur Golder se répandit dans les revues littéraires de qualité. Après tout, La Toile, en raison du personnage du père de l’héroïne ébranlé par le destin, était régulièrement cité par des psychanalystes et neuropsychiatres : certains jugèrent qu’il traitait, avant l’heure, par le biais de la fiction, d’un cas indéniable de résilience, cette capacité à se relever après de grands traumatismes. En 2000, le magazine Elle avait osé titrer en une l’un de ses articles : « Boris Cyrulnik s’est-il inspiré de La Toile ? » On aimait le livre pour diverses raisons. L’héroïne étonnait par sa lucidité et par son charisme. Ainsi, des générations de parents s’étaient procuré le roman afin de mieux comprendre la psychologie de leurs adolescents. Des adultes considéraient que le livre les avait aidés à vivre, à remonter la pente ou à panser des plaies mal cicatrisées. Le personnage de la mère, lui, touchait les lecteurs par sa mélancolie, par son orgueil blessé et par le bouleversant secret qu’elle révèle à sa fille.

Deux mois après la sortie du livre, des journalistes avaient interrogé monsieur Golder : « Comment un homme peut-il si bien cerner les ressorts de la psychologie féminine ? » « Comment peut-on, si jeune, retranscrire la détresse des adultes avec tant de justesse ? » Ces questions, posées sans relâche à la radio et ailleurs, avaient intrigué d’innombrables lecteurs. Un paparazzi avait surpris une reine européenne en villégiature sur une plage, plongée dans le roman français : la photo s’était glissée à la une d’une certaine presse. Jacques Chancel, Bernard Pivot et d’autres personnalités avaient réalisé de longs entretiens avec Isaac Golder. Des années après sa sortie aux États-Unis, une actrice avait fait de La Toile son livre de chevet, et, plus tard, s’était enthousiasmée pour l’histoire sur le plateau de l’animatrice Oprah Winfrey. Elle conseillait à tous « ce livre poignant et dénué de la moindre mièvrerie. » Le texte avait figuré en bonne place sur la liste des « cent romans les plus émouvants des soixante-dix dernières années » de Time magazine. On lui décerna de nombreux prix internationaux. L’affaire constituait donc un événement.

L’éditeur français de La Toile, monsieur d’Hoine, fut sommé de réimprimer le texte sous l’identité de son véritable auteur. On le pria de divulguer l’adresse du mystérieux écrivain.

– Mais je l’ignore !, répétait-il. Si je savais où réside cette femme, je vous l’apprendrais sur-le-champ, car je ne tiens pas à être le complice d’une supercherie. Jusqu’ici, j’ai été floué, moi aussi. Je travaille dans une maison d’édition respectable !

Les ventes du chef-d’œuvre ne tardèrent pas à remonter. Le 19 novembre 2005, on pressa alors monsieur Golder de divulguer le nom de famille de son ancienne amie et de lui reverser la totalité des gains obtenus grâce à « son » premier succès. Sans sourciller, l’homme tant décrié livra le patronyme et s’engagea à signer un chèque devant témoins dès que l’on parviendrait à retrouver la trace de Rachel : on jugea donc inutile d’avoir recours à la justice pour démêler les fils de cet écheveau juridico-littéraire. D’ailleurs, l’éditeur établit une liste des sommes remportées par La Toile depuis sa parution, répéta le montant versé à monsieur Golder pour l’adaptation cinématographique de l’œuvre… Afin de goûter la solitude à laquelle il aspirait tant, Isaac Golder choisit de ne pas attendre que l’on retrouve son premier amour et inscrivit près du double de la somme sur un chèque, libellé à l’ordre de Rachel Kaplan. On posa davantage de questions à Isaac. Fidèle à sa promesse, il n’opposa que son mutisme aux sollicitations et se cloîtra chez lui. Croyant déceler dans cette attitude une mascarade censée raviver les braises d’un vieux succès littéraire grâce à un écrivain fantôme inventé de toutes pièces par l’éditeur, des journalistes se lancèrent dans des hypothèses saugrenues que monsieur d’Hoine jugea toutes ridicules. Il menaça d’intenter un procès en diffamation.

Entre-temps, l’employé d’une ville de Corrèze avait retrouvé l’acte de naissance de Rachel Kaplan. Comme lancés à la poursuite d’un héritier récalcitrant, des hommes, dont un huissier, sillonnèrent la France et l’Italie. Finalement, grâce à l’indiscrétion d’un cousin du mari de la vieille dame, qui divulgua les coordonnées de Rachel à des journalistes, l’étau se resserra autour de l’auteur.

RACHEL KAPLAN

Rimini, Italie

Isaac,

Tu es devenu fou ! Je viens de lire ta confession dans Italia Libri et dans Le Magazine littéraire, auquel je suis abonnée. J’en tremble encore. Je ne sais pas vraiment ce que j’éprouve. De l’indignation ? Un soupçon de reconnaissance ? Le sentiment d’être à nouveau trahie ? Dans quel but as-tu révélé notre histoire à des journalistes ?

Oui, tu t’es emparé de mon livre, oui, ta vie a basculé à cause de cet amas de feuilles que j’ai noircies en onze mois, le soir, après mes devoirs, et après ? Tu croyais que j’étais morte, presque tout le monde me croyait disparue au lendemain de la guerre. Quand « ton » livre est sorti, à la découverte du style jugé « singulier », personne n’a fait le rapprochement avec moi, pas même mes cousines, qui, il est vrai, ignoraient mon goût pour l’écriture. C’était très bien comme cela. Si, mû par une sorte de devoir de mémoire, tu avais laissé, à l’époque, mon nom sur la couverture et que l’on m’avait retrouvée en Italie, qu’aurais-je fait de cette renommée ? Qu’aurait fait une femme telle que moi d’un costume d’apparat offert par des laudateurs ? La lumière du succès m’aurait affolée : j’aurais battu en retraite. Le livre, j’imagine, en aurait souffert et n’aurait jamais conquis un tel lectorat. Et si j’avais eu le courage d’affronter le regard des journalistes, quels mots aurais-je formulés en leur présence ? Qu’aurais-je fait de ces droits d’auteur, moi qui, par je ne sais quel miracle, trouvais à peine l’énergie nécessaire pour survivre ? Comment aurais-je eu le courage d’amasser une fortune grâce à un texte sur une fille juive, alors que, des années plus tôt, j’avais vu des femmes se laisser conduire dans des chambres à gaz tel du bétail à l’abattoir ? Isaac, le triomphe remporté par Primo Levi, avec Si c’est un homme, l’a-t-il empêché de se suicider, quarante ans après la parution de l’œuvre ? Oui, Isaac, si j’avais dû assumer ce roman après la guerre, je serais devenue folle, j’aurais maudit le succès de mon livre, et mes nuits auraient été hantées par les disparues de Ravensbrück qui n’auraient pas compris que, moi, la rescapée du massacre, j’aie une fin de vie confortable, alors que le droit de raconter leur tragédie leur a été volé par des tortionnaires. En ignorant La Toile, bien que ce dernier ne fasse aucune allusion aux camps de concentration et n’exploite pas la condition des détenus (dont la radio ne parlait pas encore au moment de la création du texte), je me suis donnée l’illusion de ne pas revivre l’enfer de Ravensbrück. Peu importe, Isaac.