2,49 €

Mehr erfahren.

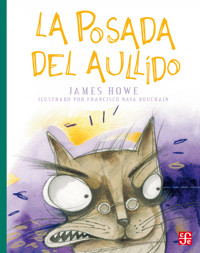

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: A la Orilla del Viento

- Sprache: Spanisch

Los inseparables Harold, el perro, y Chester, el gato, se ven obligados muy a su disgusto a pasar una temporada en la lujosa pensión para animales, cuando sus dueños se van de viaje. Al principio todo indica que va a ser una estadía agradable, sin embargo, las cosas pronto muestran su cara siniestra en la terrible Posada del Aullido. Todos son sospechosos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 146

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

JAMES HOWE

ilustrado por FRANCISCO NAVA BOUCHAÍN

traducción JUAN ELÍAS TOVAR CROSS

Primera edición en inglés, 1982 Primera edición en español, 1999 Séptima reimpresión, 2016 Primera edición electrónica, 2016

© 1982, James Howe Publicado por Atheneum, filial de Macmillan Publishing Co. Nueva York ISBN 0-689-30846-9 Título original: Howliday Inn

D. R. © 1999, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México

Comentarios:[email protected] Tel.: (55)5449-1871

Editor: Daniel Goldin Diseño: Joaquín Sierra Escalante Dirección artística: Mauricio Gómez Morin

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.

ISBN 978-607-16-4626-2 (ePub)

Hecho en México - Made in Mexico

Índice

Nota del editor

La partida

Bienvenidos a la Posada del Aullido

Una quietud intranquila

La tormenta cobra fuerza

“¡Desapareció!”

El gato que sabía demasiado

Buenas noches, dulce Chester

Harold X, detective privado

Y después fueron tres

Misterio, pánico y lodo

En los días que siguieron…

Howie

Epílogo

A la memoria de DEBBIE

Nota del editor

❖ Pensé que nunca volvería a ver a Harold, el perro escritor, después de que dejó su libro Bonícula en mi oficina, hace algún tiempo. Para mi sorpresa se presentó en mi oficina una lluviosa tarde de miércoles, no hace mucho. Con ese clima tan sombrío, lo único que se podía hacer eran todas esas pequeñas tareas que uno siempre pospone y tomar tazas y tazas de café recalentado, para combatir el frío que se colaba por las rendijas de las ventanas. Cuando escuché rasguños en mi puerta, pensé que sería un gato callejero en busca de un calefactor y un plato de leche. Hasta eso, se me ocurrió, será un alivio en la monotonía de este día sin acontecimientos.

Bien podrán imaginar mi deleite cuando abrí la puerta y vi a Harold parado al otro lado del umbral, con el pelo empapado y escurriendo como un mechudo sin exprimir. De los dientes le colgaba una bolsa de plástico. Lo invité a pasar y examiné el contenido de la bolsa que había dejado a mis pies. Lo que hallé fue el manuscrito del nuevo libro de Harold, junto con esta nota:

Estimado colega:

No tenía pensado volver a escribir. De hecho, cuando mi amigo Chester leyó mi primer libro, me acusó de escribir sin licencia literaria. Estaba disfrutando de mi cómoda vida de perro norteamericano de clase media, con mi familia norteamericana de clase media, cuando de nuevo mi vida se vio sacudida por extraños acontecimientos. Por supuesto, cuando pasó el alboroto y las aguas volvieron a su cauce, me sentí obligado a escribir la historia.

El resultado es el manuscrito que ahora tiene frente a usted. Espero sinceramente que lo disfrute y que, como en la ocasión anterior, lo encuentre digno de la atención de sus lectores.

Su seguro servidor, Harold X.

Convencí a Harold de que se quedara a comer una dona y un tazón de chocolate caliente. Después se fue tan de repente como había llegado, dejando tras de sí las páginas de esta historia, que él decidió llamar La Posada del Aullido.

La partida

❖ Al ver la situación en retrospectiva, dudo que haya habido cualquier indicio que me permitiera imaginar lo que nos esperaba. Después de todo, no soy tan leído como Chester, y con excepción de la vez que huí de casa, cuando era apenas un cachorro, y pasé una noche de zozobra bajo el Porsche de un vecino, en realidad había tenido muy poca experiencia en el mundo exterior. ¿Cómo imaginar siquiera lo que me sucedería en aquella fatídica semana del mes de agosto?

Si bien el recuerdo de esa semana ya no me hiela la sangre, sigue teniendo un impacto tal, que me veo obligado a detenerme un instante. ¿Entonces por qué –se preguntarán– deseo volver a él, cuando bien podría acurrucarme frente al calefactor y pensar en días más felices? La respuesta, bastante simple en realidad, es ésta: a pesar de todo lo malo que pueda haber ocurrido en esa semana, fue una aventura. Y las aventuras son para compartirlas, sin importar cuán sombrío o inquietante resulte su recuerdo.

Todo comenzó en forma bastante inocente, un hermoso día de verano, uno de esos días –recuerdo haber pensado–, en que parece que el universo se encuentra en perfecta armonía y nada puede salir mal. La suave brisa jugueteaba con el pelo de mi cuello. Los pájaros cantaban alegremente en los árboles. Una mariposa se posó sobre mi nariz, y creo que se hubiera quedado allí un rato si no la hubiera espantado con un estornudo. El cielo era azul, el sol dorado, el pasto verde. Tal riqueza no se puede comprar a ningún precio, pensé, echado en el jardín delantero de la casa, mordisqueando, satisfecho, uno de los tenis nuevos del señor Monroe.

Sin previo aviso, mi ánimo dichoso fue destrozado por la voz de Toby, proveniente de la casa.

–¿Por qué? –repetía una y otra vez, con cierto desagrado.

Su madre le respondió con la paciencia infinita que la caracteriza:

–Ya son varias veces que me lo preguntas, Toby, y te contesto lo mismo. Ya sé que no te agrada, pero no los podemos llevar con nosotros.

–Pero ¿por qué? ¿Por qué? –insistió Toby a gritos. Observé que varias mariposas se alejaban de nuestro jardín, asustadas–. Hemos llevado a Harold y a Chester con nosotros de vacaciones antes –gimoteó.

Paré las orejas. Yo era el tema de discusión.

–Sólo a la casa del lago, Toby, nunca en un viaje por carretera –respondió la señora Monroe–. No hay lugar en el coche, y además, ya sabes que Harold se marea. ¿No querrás que se sienta mal, verdad?

–No –reconoció Toby–. Supongo que tienes razón.

Claro que la tiene, pensé.

–Pero los voy a extrañar, mami –añadió Toby.

La voz de la señora Monroe se suavizó:

–Ya lo sé, Toby. Todos los vamos a extrañar. Pero sólo nos vamos una semana, y luego los volveremos a ver. Piensa en todas las cosas que podrás platicarle a Harold cuando regresemos.

–Sí, supongo que sí –dijo Toby con voz derrotada.

Pobre chico, pensé, está deshecho. Bueno, tampoco podía culparlo. Después de todo, yo soy muy divertido, y era natural que quisiera llevarme al viaje. Digo, ¿con quién más iba a jugar a arrojar el palo para que se lo trajera? ¿A quién más iba a rascarle la panza?

De pronto fui presa del pánico. ¿Quién nos daría de comer? Solté el tenis y fui rápidamente a la puerta de la casa, donde empecé a rasguñar la puerta de malla.

–Hola, Harold –dijo Toby mientras abría para que pasara. Me miró con tristeza y me abrazó–. Lo siento, muchacho. Mamá dice que esta vez no puedes venir al viaje. Debes estar muy triste, ¿no?

–“¿Quién me dará de comer?”, pregunté con los ojos.

–Pero no te preocupes. Regresaremos en una semana. No es mucho tiempo. De todos modos te sientes mal de no venir, ¿verdad? Lo sé.

–“¿Quién me va a dar de comer?”, supliqué, con un leve lloriqueo.

–Ah, y si te estás preguntando qué va a ser de ti mientras no estemos…

“¿Sí?”, pregunté, agrandando los ojos.

–… no te preocupes. Mamá y papá ya solucionaron eso. Verás, Bonícula se quedará en casa del vecino, el profesor Mickelwhite… –eché un vistazo por encima del marco de la ventana, donde tenían la jaula del conejo, y vi que ya no estaba. Sentí que un sudor frío me recorría el cuerpo. ¿Qué irán a hacer conmigo?–, y a ti y a Chester los vamos a dejar en una posada.

Ah, vaya, pensé, aliviado de inmediato, entonces todo está bien. Sólo me preocupaba un pequeño detalle: no tenía la más remota idea de lo que era una posada. Decidí buscar a Chester para preguntarle a él, puesto que Chester sabe o cree saber algo sobre casi cualquier tema.

Lo encontré, sentado en el jardín trasero, mirando a la nada. Siendo gato, a Chester se le da muy bien eso de mirar a la nada. En una ocasión me explicó que ésa era su forma de meditar, o como él dice, de “alivianarse”. Cuando lo encontré, se veía tan liviano que pensé que si no lo sacaba de inmediato de ese estado, empezaría a flotar.

–Los Monroe se van de viaje, y nos van a llevar a no sé qué pozo –le dije.

–Si no quieres, no me saludes –respondió Chester, sin mover un solo músculo.

–Ah, perdón. Hola, Chester. ¿Cómo te va?

Chester asintió lentamente, al parecer sugiriéndome algo.

–Ahora, ¿qué es eso del pozo?

–No estoy seguro. Se van de viaje y nos van a echar en alguna especie de pozo o algo así, es todo lo que sé.

–Estoy seguro de que eso no es todo lo que sabes, Harold –dijo con suavidad–. Quizá sea todo lo que tu cerebro puede asimilar en este momento, pero estoy seguro de que debes saber por lo menos una o dos cosas más. Vamos a intentarlo de nuevo. Exactamente, ¿qué fue lo que escuchaste?

–Pues bien –le expliqué–: Toby me dijo que mientras la familia esté de vacaciones, nos van a dejar en una posada.

–¡¡¿En una posada?!! –exclamó Chester, dejando que su anterior tranquilidad volara con la brisa–. ¿Nos van a dejar en una posada? No puedo creer que nos hagan esto. Pero no es de extrañarse. Es todo lo que puedo decir. ¡No es de extrañarse!

–¿Qué cosa no es de extrañarse? –pregunté–. ¿Qué nos van a hacer?

–Casi nada. Nos van a encerrar y a tirar la llave. La prisión, Howard; a eso se reduce. Les estorbamos ahora que se quieren ir por ahí a divertirse. Así que nos echan. Nos abandonan en un agujero oscuro y húmedo, donde nos darán de comer pan podrido con agua de charco… ¡si acaso! No sabes cómo son esos lugares, Harold. ¡Pero yo sí!

–¿Cómo sabes? –pregunté–. ¿Alguna vez has estado en una posada?

–¿Que si alguna vez he estado en una posada? ¿Que si alguna vez he estado en una posada?

–Eso pregunté, Chester. ¿Alguna vez has estado en una posada?

–He leído a Dickens, viejo –fue su única respuesta; después volvió la atención a su cola, y de inmediato sintió el impulso de asearla. Una expresión de desagrado se dibujó en su rostro, y pensé que, de ser posible, se habrían acumulado nubes de tormenta en tomo a su entrecejo.

–Te diré otra cosa, Harold –musitó. Su histeria había cedido y ahora hablaba en un tono serio y grave.

–¿Qué cosa?

–En esos lugares siempre tienes que tener los ojos bien abiertos. Nunca sabes lo que pueda pasar.

–¿A qué te refieres? –pregunté.

–Piénsalo –prosiguió–. Un grupo de extraños obligados a convivir por las circunstancias. ¿Quién sabe quiénes son? ¿De dónde han venido? ¿Qué están haciendo allí? El que te sonríe por la mañana mientras desayuna croquetas puede ser el que te asesine por la noche cuando estés dormido.

–Chester –interrumpí–, creo que tu imaginación te está jugando una mala pasada.

–¡Ja! –resopló–. Recuerda lo que te digo, Harold. Mantén los ojos abiertos y la puerta cerrada. Y recuerda: ¡no se les llama “extraños” nada más porque sí!

Después se alejó, dejándome solo con mis pensamientos.

Con todo lo que Chester acababa de decir sobre los extraños, me costaba trabajo pensar en alguien más extraño que él. Pero el tiempo ciertamente le daría la razón. Y tengo que admitir que aun entonces me inquietó la convicción de sus palabras. A tal grado que cuando vi que se acercaba el señor Monroe, sentí desconfianza de inmediato. ¡Desconfianza del hombre en cuya casa había vivido tantos años y cuyos tenis había estado mordisqueando hacía escasos minutos!

–Ey, Harold, a que no adivinas. Te vas a ir unos días de vacaciones. ¡Qué perrito más suertudo!

Presentí una estafa y me mantuve a distancia.

–Tú y Chester van a pasar unos días en un hotel muy bonito para animales. Conocerán nuevos amigos y se divertirán de lo lindo. ¿No te parece genial?

Qué interesante que no haya mencionado la comida, pensé. Y como no tenía la menor intención de dejarme engañar ni de ser llevado a un lugar donde me darían de comer hongos de pan con agua de charco, decidí intentar una táctica que reservo sólo para las situaciones más extremas. Tan lastimosamente como pude, empecé a chillar.

–¡Ay, pobre Harold! –dijo el señor Monroe, acercando la mano para acariciarme la cabeza (yo estaba seguro de que había caído)–, quisiera que pudieras venir con nosotros, amigo, pero no se puede.

Demonios.

–Además, se van a divertir mucho en el Château Gua Gua. Suena como un lugar muy divertido, ¿no crees? Ahora vamos, viejo –dijo, caminando hacia la camioneta–, súbete acá atrás.

Hmm, Château Gua Gua, pensé mientras lo seguía, no suena tan mal. Quizá no sea el Waldorf-Astoria, pero no está mal. Como quiera, no estaba muy seguro de querer ir a ninguna parte, sobre todo después de lo que Chester me acababa de decir. Levanté la cabeza y emití un gemido suave y ahogado. Cuando volví a bajarla, observé a Chester echado debajo de la camioneta, a la sombra de una de las llantas traseras. Me miró y movió la cabeza lentamente de un lado a otro.

–Qué exhibición más repugnante –dijo, con un fuerte suspiro–. Pero, después de todo, ¿qué se puede esperar de un perro?

–Bueno –le respondí–, pues me alegra verte tan resignado a que te lleven a prisión.

–No estoy resignado –dijo tranquilo, en tanto se lamía una pata–. No voy a ir.

–¿De veras? –le pregunté–. ¿Y qué pretendes hacer para evitarlo?

Antes de que pudiera responder, la señora Monroe salió por la puerta principal con la jaula de Chester, que es una caja grande con una ventanita en un extremo. Siempre le digo a Chester que cuando está adentro parece que está saliendo en la televisión, pero no le hace gracia. Es más, con sólo ver la jaula suele entrar en un estado de pánico total, se pone a sisear, se le agita la respiración y hace un escándalo. Pero en esta ocasión, sin embargo, parecía decidido a permanecer tranquilo.

–Toby –indicó la señora Monroe a su hijo menor–, mira si entre tú y Pete pueden encontrar a Chester, ¿quieres?

Pete apareció en la puerta, detrás de Toby.

–Con permiso –me dijo Chester–, aquí hago mutis.

Y diciendo eso salió disparado hacia el arbusto de lilas más cercano.

Para su desgracia, Toby y Pete conocían sus escondites favoritos. Y Pete, que practicaba el trote con su papá, ya le pisaba los talones. Finalmente lo agarró de la cola (que no es el mejor lugar para agarrar a nadie, y mucho menos a un gato) y lo jaló hasta sus brazos antes de que Chester tuviera tiempo de hacer otra cosa que emitir un aullido de desacuerdo. Después Pete trató de meter a Chester en su jaula, pero Chester abrió sus cuatro patas de tal modo que sus garras sujetaban con fir meza las orillas de la caja. Con las patas trabadas en esa posición, gritó y siseó y en general expresó con toda claridad que no tenía la menor intención de que lo llevaran a ninguna parte. Sin embargo, todo fue en vano, puesto que en un instante se hallaba rodeado por toda la familia Monroe, y antes de darse cuenta de la situación, fue empujado hacia el interior de la jaula y subido al coche.

Yo, por el contrario, conservé la dignidad, y permití que me subieran a la camioneta utilizando un pastelillo de chocolate como señuelo, mientras el señor Monroe me decía con serenidad que la aventura es buena para el alma.

Chester y yo tuvimos unos momentos en privado antes de que subiera el resto de la familia. Mientras yo me lamía la punta de la nariz, saboreando los últimos vestigios del betún de chocolate, volteé a ver a la bestia que gruñía dentro de la jaula para gatos. Me intrigaba el comentario que había hecho el señor Monroe sobre el efecto que tiene la aventura sobre el alma, y pensé que quizá podía pasar el tiempo sosteniendo una profunda discusión filosófica con Chester.

–Y bien, Chester –comencé–, ¿qué te parece?

–Me parece que hiciste un gran ridículo con lo del pastelillo –respondió.

Por otro lado, pensé, quizá no. Decidí probar otra táctica.

–Bueno, Chester –dije, tratando de sonar alegre–, quizá no tengamos nada de qué preocuparnos. Por lo que cuenta el señor Monroe, el Château Gua Gua parece un lugar muy agradable.

Chester había estado refunfuñando todo el tiempo, pero de pronto se quedó callado.

–¿Qué dijiste? –preguntó después de un momento.

–Dije: “El Chateau Gua Gua parece un lugar muy agradable”.

–¿Château Gua Gua?

–Château Gua Gua.

El rostro de Chester asomó por la ventana. Sus ojos centelleaban.

–¿Cuál es el problema? –pregunté.

–No, Harold. No hay problema, no hay ningún problema. ¡Me obligan a pasar una semana de mi vida en un lugar que obviamente está dirigido por fanáticos de los perros que son totalmente insensibles a mis sentimientos felinos! Pero eso, ¿por qué habría de molestarme? No, yo no tengo ningún problema, Harold. ¡Todos los demás son los que tienen problemas!

–Oye, Chester –le dije–, pareces un invitado en un programa de televisión.

–Harold, ¿escuchaste siquiera una palabra de lo que acabo de decir?

–Chester, ¿por qué no haces como si estuvieras en un programa de invitados? Ya sabes, di algo así como: “Caray, Merv, qué gusto estar aquí el día de hoy”, o “Mike, es curioso que lo preguntes, porque…” ¿Sí, Chester? ¿Eh? ¿Por qué no cantas “Sentimientos”, Chester? ¿Eh, Chester? ¿Chester?

Chester me lanzó una mirada feroz y desapareció. Lo escuché farfullar algo sobre los perros, pero no pude entender lo que decía. Dejé de intentarlo cuando los Monroe subieron a la camioneta y me di cuenta de que nos alejábamos de casa.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)