Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

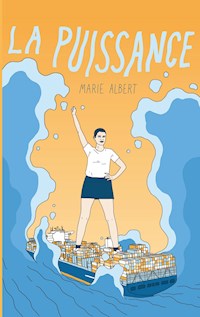

« J'ai peur des hommes. Si je ne leur donne pas ce que je suppose être leur désir, je crains qu'ils ne me prennent de force. Jusqu'à mes vingt-trois ans, ils représentent une menace planante. À vingt-quatre, ils deviennent des agresseurs. L'un d'eux tente de me violer dans une bibliothèque municipale. Un autre me harcèle sexuellement au travail. Je tombe amoureuse d'un troisième qui me jette après m'avoir baisée. Dégoûtée, déprimée, je quitte la France pour embarquer sur un cargo et faire le tour du globe. Un détail : je voyage avec trente marins, tous des hommes. Je veux les affronter, chasser la peur et retrouver une vie libre et sans violence. Y parviendrai-je ? » La Puissance est un récit captivant où se mêlent aventure, violences sexistes et autodéfense féministe.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 279

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Marie Albert

Marie Albert est née en 1994 en région parisienne. Après des études de journalisme, elle travaille à l'Agence France-Presse, qu'elle quitte après qu'un collègue l'a harcelée sexuellement. Elle part alors voyager autour du globe en cargo. À son retour, elle devient journaliste pigiste et publie ses enquêtes dans la presse française (Libération, GEO, We Demain, Reporterre). À la fois aventurière, journaliste et autrice, Marie Albert se définit comme féministe. Elle milite dans plusieurs collectifs et produit deux podcasts : Marie Sans Filtre et Sologamie.

La Puissance est son premier livre, fruit de son voyage de quatre mois en cargo, en compagnie exclusivement masculine.

Sommaire

Avant-propos

Rien ne s'oppose à la nuit

Les couilles sur la table

Les hommes qui n'aimaient pas les femmes

Thank you, next

I don't need a man

Au-delà de la pénétration

Miroir, miroir

Imparfaite, libre et heureuse

I will survive

Avant-propos

Je m'appelle Marie, j’ai 28 ans et je suis française. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince, valide, athée et riche. Autant de privilèges qui orientent ma perception du monde, ma vie et ce roman. En 2019, j'arrête de travailler plusieurs mois pour voyager en cargo tout autour du globe. Entourée d’hommes marins, je vis 120 jours sur l'océan, en quête de liberté et de sérénité. Ce livre est le fruit de ma quête.

Avertissement : mon histoire évoque largement la sexualité, les violences sexistes et sexuelles, ainsi que les troubles psychiques. Certains passages peuvent heurter un public sensible ou sensibilisé.

Rien ne s'oppose à la nuit

Je renomme 2019 l'année des meufs. J'arrête les réseaux sociaux. Je fuis mon travail, ma mère et mon mec. Je m'ennuie. Échouée sur un banc de la gare Saint-Lazare, je visite une dernière fois Instagram, Twitter, Facebook, Deezer, Okcupid et Whatsapp. Je me sens seule, accompagnée de mes deux sacs à dos et de ma doudoune. J'attends mes règles dans quatre jours. Mon syndrome prémenstruel obscurcit le toit de la gare. J'écoute Ariana Grande dans mon casque. Elle chante « Thank u, next » jusqu'à ce que mon oreille droite saigne. Je quitte Paris le 1er janvier 2019. Je me sèvre de toutes les drogues. Je remplace l'alcool, la cigarette, le travail et le sexe par mon téléphone portable. Je chéris mon image sur les réseaux sociaux. Je séduis tout le monde, en vérité personne ne m'aime. Ma psychiatre m'appelle « l'essuie-glace ». Les extrêmes m'animent. La charge mentale m'épuise. Gagner ma vie, trouver l'amour, soigner mon sexe, manger végane, écraser le sexisme... Aujourd’hui, j’achète des chaussures en cuir fabriquées au Vietnam, une montre de marque, des boucles d'oreille en or, un bonnet et une écharpe de mauvaise qualité. Je prends un médicament antibiotique contre la cystite, couplé à un antifongique contre la mycose. Au restaurant, je commande des fruits de mer et du fromage. Et si je couchais avec un homme cisgenre blanc hétérosexuel sexiste de droite? Je commets tous ces péchés avant de me faire ermite sur le bateau. Je touche le fond du fond. À la surface, je vise la perfection : féministe, végane, anticapitaliste, antiraciste, riche, en bonne santé et amoureuse d'une personne saine. Je dois trouver un emploi gratifiant, voyager seule, sortir en boîte de nuit sans séduire, éviter les personnes toxiques, couper les ponts avec ma mère, obtenir justice et gagner le respect des hommes. En cas d'échec, je parais au grand jour : mauvaise féministe, mauvaise végane, mauvaise femme, mauvaise amante, mauvaise amie, mauvaise fille, mauvaise travailleuse et mauvaise humaine. Où trouver la puissance?

J’ai peur des hommes. Si je ne leur donne pas ce que je suppose être leur désir, je crains qu’ils ne me prennent de force. Je ne crois pas à l’amitié. Les hommes ont toujours représenté une menace planante. En mars 2018, ils deviennent des agresseurs.

Je vis alors des allocations chômage, dans mon studio parisien. Je prépare des articles que je souhaite vendre à la pige. Dans l’un d’eux, je raconte ma relation amoureuse et sexuelle avec Raphaël après mon opération du genou. J’intègre l’histoire d’autres patient·es : comment vivre sa sexualité à l’hôpital? Je m’inscris au réseau de bibliothèques de la ville de Paris. Je passe plusieurs journées dans un établissement du XIXe arrondissement pour travailler mon texte. Je me lève pour me rendre aux toilettes. Je patiente dans un petit couloir, les deux cabinets sont occupés. Un homme d’une trentaine d’années me rejoint. Il engage la conversation en anglais. Son regard se fixe sur ma poitrine. Il se présente comme un réfugié tchadien. Il m’interroge :

« Qu’est-ce que tu fais là? Tu as un copain? Quel âge as-tu? »

Je réponds poliment, je prends mes distances. Il se penche vers moi. La porte des toilettes pour femmes s’entrouvre. Une jeune femme en sort. Je lui succède, verrouille derrière moi avec soulagement. Je l’imagine attendre son tour devant les toilettes pour hommes. J’urine, me lave les mains et ouvre le verrou pour sortir. L’homme apparaît devant moi. Il m’empoigne les bras, me repousse dans les toilettes. Il s’avance pour refermer la porte derrière nous. Je ne respire plus, je ne comprends pas. Je me concentre, tente de protester, souffle :

« Non, non! »

L’homme me maintient fermement les bras, je ne parviens ni à me défendre, ni à m’échapper. Il s’apprête à fermer le verrou et à me violer. Je le pense. Alors, je crie. Je crie sans l’avoir préparé : est-ce un cri grave ou aigu? Je ne me souviens pas. L’homme me lâche, surpris ou effrayé. Je quitte les toilettes, sors du couloir, retrouve la bibliothèque, soulagée. J’imagine retrouver mon ordinateur pour travailler. Je me sens dévisagée. On a entendu mon cri. Une femme s’avance vers moi et m’interroge :

« Que se passe-t-il? »

Je m’autorise à pleurer. Elle m’installe dans le bureau des bibliothécaires. Je raconte ma version des faits. Elle appelle la police.

L’homme qui m’a agressée s’enferme dans les toilettes après ma fuite. Les bibliothécaires l’interpellent à la sortie. L’homme ne parle pas français, je suis seule à maîtriser l’anglais. Le dialogue est impossible. Je pleure un peu. Il nie les faits, raconte qu’il m’a simplement tenu la porte des toilettes car j’étais au téléphone. Je demande un éloignement de mon agresseur. Je m’installe dans la cafétéria du personnel en attendant l’arrivée de la police. Une bibliothécaire me propose à manger et à boire. Je tremble. J’appelle mes proches par téléphone. Trois policièr·es arrivent. Iels me demandent si je souhaite porter plainte. Je réponds :

« Oui.

— Vous avez bien fait », me félicite une policière.

L’agresseur est emmené au commissariat du XIXe arrondissement. Je ne monte pas dans sa voiture, alors les policièr·es me suggèrent de m’y rendre à pied. Je refuse. Une seconde équipe passe me chercher en voiture plus tard.

Je patiente longtemps dans le hall froid du commissariat. J’appelle mon père qui accepte de se déplacer en soutien. Ma mère s’inquiète qu’il ne se retrouve dans les embouteillages. Aucune de mes amies n’est disponible, mon copain Raphaël vit à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Un agent de police prend ma déposition, dans un petit bureau qu’il partage avec trois collègues. Il interroge une victime d’agression sexuelle pour la première fois de sa carrière :

« Ici, c’est plutôt stupéfiants et vol à l’arrachée », me précise-t-il.

Il paraît jeune. Son chef commente mon récit derrière mon dos :

« Vous avez bien discuté avec l’agresseur, quand même. »

Victime-blaming (culpabilisation de la victime). J’appose ma signature sous le procès-verbal saturé de fautes d’orthographe. Un collègue prend des photos de mes bras : des hématomes apparaissent. J’ai rendez-vous le lendemain à l’unité médico-judiciaire de l’Hôtel Dieu pour obtenir un certificat médical. Dans leur bureau, les policièr·es blaguent, se serrent dans les bras, indifférent·es à ma présence. Je sors, mon père m’attend. Il conduit à toute vitesse, nous rentrons à la maison. Ma mère s’étonne de ma tenue lors-qu’elle m’aperçoit. Une jupe longue?

« Je pensais que tu portais une mini-jupe. »

Mes cheveux courts?

« Bizarre que tu te sois fait agresser avec une coupe pareille. »

Sa conclusion :

« Si tu avais un copain sérieux, cela ne serait pas arrivé. »

Le lendemain, je pénètre dans l’Hôtel Dieu. Un médecin légiste me reçoit dix minutes. Il prend des notes après avoir observé mes ecchymoses. Je ne ressens aucune douleur physique. Il décrète deux jours d’ITT (incapacité totale de travail), utiles en cas de procès. Je demande une aide psychologique. Il me donne les coordonnées d’une association de victimes, avec ce conseil :

« Il faut tourner la page, mademoiselle. »

Il ignore mon traumatisme. Je sors de l’Hôtel Dieu dépitée. Je téléphone à l’association de victimes. Mon interlocutrice me propose un soutien juridique et psychologique. La juriste me décrit la procédure en cours, les suites possibles de ma plainte. Je rencontre à deux reprises une psychologue de l’association, gratuitement. Elle m’oriente vers un autre organisme où je suis suivie au long cours par une psychiatre et une psychanalyste.

Les premiers mois, rien ne change. Je refuse de visiter la bibliothèque. Je crains d’y croiser mon agresseur. Le directeur de l’établissement me reçoit dans son bureau, m’assure de son soutien, me conte ses problèmes de discipline. Il refuse que j’utilise d’autres toilettes à l’avenir, traumatisée par les sanitaires ouverts au public :

« Les autres toilettes sont réservées au personnel. »

Depuis, je ne visite sa bibliothèque qu’occasionnellement et rapidement, évitant les WC. Je n’y travaille plus, je privilégie les gares où je ne me sens jamais seule. J’apprends que mon agresseur a été placé en rétention administrative pendant quelques heures après son arrestation, pour la seule raison qu’il ne possède pas de titre de séjour. Relâché sans suivi, la police ne le retrouve pas au moment de l’enquête pour agression sexuelle. Ma plainte est classée sans suite pour « recherche infructueuse ». Je dépose une nouvelle plainte, avec constitution de partie civile cette fois, puis j’attends sagement des nouvelles de la procédure. Les tribunaux se disent submergés par les affaires de violences sexuelles, qu’ils classent pour la plupart sans suite, par manque de moyens et de volonté. Je refuse d’abandonner mes démarches, par fierté et dignité. Si mon corps ne m’appartient plus, si les hommes s’en emparent sans être inquiétés, comment faire société? Personne ne m’a violée mais la possibilité me terrorise.

Je souffre de dépression, de stress post-traumatique et d’anxiété. Ces mots recouvrent la souffrance que je vis, et celle d’autres personnes qui l’ignorent. Je ne rêve pas du suicide, je suis une dépressive hyperactive. Je liste mes peurs : crise d’angoisse, viol et mort. Quant aux peurs projetées sur moi, j’en connais des dizaines liées à mon tour du globe en cargo : dépression, ennui, viol, tempête, mort, maladie, claustrophobie, mal du pays et chagrin d’amour. Mes proches redoublent de craintes, à l’approche de mon départ.

Je me définis comme une femme gâtée par mes parents. Deux personnes me protègent depuis ma naissance. Je ne me sens jamais livrée à moi-même. Enfant, je m’égare parfois dans les grandes surfaces lorsque ma mère fait les courses. Je suis alors prise de panique, paralysée par la terreur de ne jamais la retrouver. Enfant, je ne décroche jamais le téléphone. Adulte, il me faut des mois pour canaliser ma crainte de l’objet : parler à un·e inconnu·e dans le combiné m’est pénible. Mes parents nous accompagnent partout, mon frère, ma sœur et moi. Iels nous rassurent, veillent à notre sécurité et à notre bonheur. Nous sommes trois enfants, je suis l’aînée. Nous vivons une enfance bourgeoise dans un village près de Versailles, en banlieue parisienne. Mon enfance se déroule insouciante. Un seul endroit où sentir le monde : les romans. Ailleurs, je trouve toujours un adulte devant et derrière moi. Mes parents se désolent aujourd’hui de leurs enfants « trop gâ-té·es », explication logique des défauts que nous portons. À l’inverse, mes parents grandissent dans une famille populaire ou agraire. Après leurs études, iels deviennent ingénieur·es. Nous partons en vacances ensemble, parfois à l’autre bout de la planète. Nous apprenons à skier, pratiquons la plongée sous-marine dans les Caraïbes et naviguons sur un catamaran dans le Morbihan. Nous commandons des cadeaux que le Père Noël et la petite souris nous apportent la nuit. Nos anniversaires donnent l’occasion à de grandes fêtes dans le jardin. Nous découvrons après l’école la danse, l’équitation, le judo, le basketball, le théâtre, la flûte à bec, le piano et les arts plastiques. Mar-qué·es par leur enfance malheureuse, mes parents me donnent ce qui leur manque. Iels regrettent maintenant d’avoir tant offert, souhaitent nous connaître plus heureux·ses, équilibré·es et recon-naissant·es.

« La vie est dure, m’enseigne ma mère. Il faut se battre contre toutes et tous, tout le temps. »

Elle se défend, elle nous défend : l’affrontement la passionne. Elle poursuit en justice à la moindre occasion, mais me dissuade de porter plainte après mon agression sexuelle. J’arrive à l’âge adulte avec la certitude que je ne peux rien sans elle et son aide précieuse. Six ans après mon départ de la maison familiale, je cherche mon indépendance. Je coupe les ponts pour limiter ses interventions dans ma vie : opinions, conseils et solutions. Je ne souffre pas de mon enfance gâtée, je souffre de ma mère toxique.

« Lâche-moi », je lui répète.

Je chéris l’intimité et la solitude. Alors que je suis étudiante, ma mère intervient au moindre problème avec les propriétaires de mon appartement lillois. Ma vie immobilière mobilise toutes ses ressources, elle ne supporte pas de rester en retrait.

« Qu’est-ce que tu ferais sans moi? Qui appelles-tu quand tu as un problème? » rappelle-telle en boucle.

À vingt-trois ans, je m’installe à Paris. Je renonce à l’appeler au moindre souci, je privilégie mes ami·es. J’entreprends une psychanalyse : ces tentatives de fuite et d’indépendance masquent ma dépendance totale à l’égard, non pas de ma mère, mais de ma famille. Lorsqu’un week-end se libère, je cours la retrouver en banlieue parisienne. Leur maison s’avère l’endroit où je dors le mieux. L’endroit où les tensions et les disputes sont quotidiennes. Je les aime.

Avant de partir en mer, je bloque ma mère sur tous les réseaux sociaux, je supprime son numéro de téléphone et son adresse électronique. Elle utilise mon père comme pigeon voyageur pour me passer ses messages. J’écris une lettre, que je ne poste pas :

« Maman, je t’écris ce mot pour te faire toutes les remontrances que tu ne comprendras jamais. Tu es maniaque du contrôle. Toute ma vie, tu projettes tes peurs et tes angoisses sur moi. Tu m’empêches de grandir et de devenir une adulte épanouie. Tu me body-shames (culpabilisation de mon corps) et me slut-shames (culpabilisation de ma sexualité) : tu juges mes choix vestimentaires et amoureux, tu désapprouves mon féminisme et mon goût pour le voyage et la liberté. Tu me fais croire que tu t’inquiètes pour moi. Ta plus grande peur? Que je m’éloigne de toi, que je n’aie plus besoin de ta présence dans ma vie. Tu maintiens, tant que tu peux, ton influence sur mon existence : assurance, mutuelle ou impôts. Selon toi, un·e enfant a toujours besoin de sa mère. Tu te sens seule, mal aimée. Tu n’as pas d’ami·es. Je tiens de toi mon goût pour le contrôle, mes habitudes de body-shaming et de slut-shaming et ma culpabilité générale. Je te dois la pression que je me mets au quotidien. Quoi que je fasse, je ne fais jamais assez bien pour te rendre fière. Je ne fais jamais les choses comme toi tu les fais. Tu es une personne toxique envers moi. Et encore davantage envers toi-même. Ta charge mentale nous épuise. Tu es une grande angoissée, comme ta mère. Tu es dépressive, insomniaque et malheureuse. Ton mariage avec mon père est un échec. Oui, je te rends responsable de tous mes problèmes psychologiques. Il m’est facile de te blâmer. Mon père a sa responsabilité dans mon éducation. Aujourd’hui, tu continues de me torturer et je demande que cela cesse. Alors, je prends mes distances. Je ne veux plus te voir, te parler ou te toucher. Je n’ai pas besoin de toi. C’est toi qui dépends de tes enfants. Je ne te pardonne pas car tu ne reconnais jamais tes torts. Comme toute personne toxique. Au revoir. »

Je me définis aussi comme une maniaque du contrôle. J’angoisse des événements et des relations. J’organise ma journée comme un agenda. Je sais à l’avance ce que je fais, à quelle heure, à quel endroit, dans quel ordre. Je fuis l’imprévu. Le cargo doit quitter le port à vingt-et-une heures, mais nous partons avec deux heures de retard. Je me sens stressée. Si je rate mon deuxième cargo, en Chine, ma vie bascule. Nous naviguons en mer, le paysage me trouble. J’angoisse des innombrables tâches à accomplir dans la journée. Je n’ai rien à faire. À quelle heure courir sur le pont? Faire du yoga? Prendre ma douche? Lire? Écrire? Je planifie tout, sinon le vide m’absorbe. Je bénéficie d’un compte internet et wifi sur le bateau. J’ajoute de l’argent pour me connecter à n’importe quel moment. Je refuse de déconnecter, par peur. J’énumère mes résolutions prises et non tenues : arrêter les cigarettes, l’alcool, les réseaux sociaux, la pénétration vaginale, pratiquer tous les jours le yoga, la méditation, l’écriture, le sport et la masturbation. Je ne connais pas la nuance, à savoir fumer, boire et tout le reste lorsque je le désire et non pas lorsque la société m’y invite. J’étouffe dans un idéal impossible. Où se nichent l’imprévu, le désir, le plaisir, le lâcher-prise?

Voyager seule sur un cargo pendant quatre mois demande du courage, aux yeux d’autrui. Mais j’ai l’impression de me faire plaisir, de m’offrir un cadeau. Je ne me sens pas courageuse. Je me sens paresseuse. Je me gâte moi-même. Je ne crains pas l’échec, personne ne me regarde. Je suis seule. Dans ma vie professionnelle, je crains toujours le regard d’autrui :

« Regardez-la, elle est nulle! »

Je tiens à apparaître parfaite aux yeux de tous·tes, cela me mange l’intérieur.

Je pense à Thomas. Je rencontre cet homme un soir d’hiver. Je le vois quatre fois. Je ne le connais pas. Son image sur les réseaux sociaux me le rend aimable. J’embarque sur un cargo pour le fuir. Je me sens triste. J’évacue notre histoire.

En novembre 2018, je passe quelques jours chez ma grand-mère maternelle, à Verdun. J’arrête les antidépresseurs. J’ovule. Je me réveille avec une libido jamais ressentie depuis six mois. Je réfléchis à comment séduire tout de suite, maintenant. Je pense aux applications mobiles de rencontre. Tinder me lasse. Ma meilleure amie Anja utilise Okcupid. Je tente ma chance. J’ajoute à mon profil des photos amusantes et excitantes. J’écris une description amusante et excitante. Je plais à plusieurs hommes. Je les approche avec mon accroche habituelle :

« Coucou, comment tu vas? »

Je suis à Verdun, alors je les préviens que je rentre à Paris dans quelques jours. Je rencontre virtuellement Thomas, nous discutons beaucoup. Ses photos sont prétentieuses, j’apprécie son style. Il porte des tatouages, il fume, il est rasé, il a une casquette, il a des grosses lèvres. Il n’a rien écrit dans sa description.

Thomas me plaît. Il me drague, et moi aussi. Je fantasme sur son image. Je me masturbe avec lui en tête. Je jouis.

Mamie m’emmène au bal des seniors. Je danse. J’ai mal au ventre. L’arrêt des antidépresseurs sans doute. Je confie à Thomas, par message, que je me masturbe en pensant à lui. Il est excité. Nous parlons de sexe. Il veut me voir le soir de mon retour à Paris.

« Je ne suis pas libre, j’ai un autre rendez-vous », je lui écris.

Je quitte Verdun. L’homme que je dois rencontrer annule notre rendez-vous. Thomas en est heureux. Il propose de m’attendre à vingt-deux heures devant le centre d’animation où j’ai cours de théâtre. Je suis excitée. Je me sens heureuse de rentrer à Paris, une fois n’est pas coutume. Mais je pleure dans le bus car je quitte ma grand-mère pour plusieurs mois. Je me trouve anxieuse, pendant mon cours de théâtre. Je crains la déception. Je place trop d’espoirs en lui. Un camarade de jeu tente de me rassurer :

« C’est peut-être l’amour de ta vie! »

Je sors la dernière du centre d’animation. Je me sens mal. J’aperçois Thomas, sur le trottoir opposé. Je suis déçue, tout de suite. Il me semble petit, recroquevillé. Il n’est ni petit, ni recroquevillé. Il m’attend. Je prends un paquet d’amandes des mains de mon partenaire de jeu et je me dirige vers Thomas. Je lui fais la bise. Je suis très déçue. Il est laid, sans sa casquette. Il arbore la coupe du joueur de football Olivier Giroud : rasé sur les côtés, mèche au milieu du crâne. Il devine mes pensées.

« Est-ce que je ressemble aux photos? il m’interroge.

— Non, je réponds.

— Tu ne ressembles pas aux photos non plus », il réplique.

Je lui offre des amandes, mal à l’aise. Je le dirige vers le bar situé en face de mon immeuble. Nous nous installons. Il prend une pinte de bière pour lui, une pour moi. Je le regarde attentivement et lui découvre un charme surprise. Il prend un regard amusé. Il n’est pas beau. Il m’excite. Il semble détendu et content. Il boit, rit, pose des questions, écoute à moitié les réponses. Je virevolte, propose des amandes à tout le bar, reprends des bières, ris très fort, lui prends les mains et déjà, l’embrasse. Il est anxieux du public autour de nous. Je souffle :

« J’habite en face, on va bien faire l’amour. »

Je lui explique mon projet de tour du globe en cargo, je lui raconte mes cours de théâtre. Il souhaite quitter le bar, monter chez moi. J’insiste pour partager l’addition. Nous rentrons dans mon immeuble. Il fume sur mon balcon. Nous nous embrassons, nous déshabillons, faisons l’amour. Je ne me rappelle plus, je suis fatiguée et ivre. Il met son sexe dans mon vagin avec, puis sans, préservatif. Il me sodomise, à ma demande. Je le suce longtemps. Il me lèche, trois minutes. Il jouit quatre fois, moi deux : je me masturbe pendant qu’il me pénètre. Il porte un peu de gras sur le ventre, de bonnes fesses. Il a perdu ses pectoraux depuis une opération du cœur, l’été dernier. Il a arrêté le sport, mais fume un paquet par jour. Ses biceps me font plaisir. Il s’endort après le sexe, vers quatre heures du matin. Je n’entends pas sa respiration. Il reste sur le ventre, loin de mon corps, ne me touche pas de la nuit. Je me sens toujours anxieuse. Un inconnu dort dans mon lit, et je n’ai pas fait l’amour depuis cinq mois. Je ne dors presque pas.

Le réveil sonne à huit heures. J’ai rendez-vous au Palais de Justice pour une formation professionnelle. Je propose à Thomas une douche à deux, avant de partir, mais l’eau chaude est froide. Il veut rentrer chez lui. Nous quittons l’immeuble, il prend la direction opposée. J’arrive au Palais de Justice en retard. Ma formation est annulée. Je reçois un message de Thomas sur Okcupid :

« Quelle nuit... »

Il est neuf heures du matin. Je lui demande son numéro de téléphone. Je l’ajoute sur Facebook et Instagram. Je suis amoureuse. Je lui dis :

« Je t’aime.

— Moi aussi, il répond, gêné.

— Cela n’engage à rien », je justifie.

J’exprime ce que je ressens au moment présent.

Ma journée est vide. Je rêve de le retrouver. Il travaille dans une boutique de sacs à dos à Paris. Nous prévoyons de nous revoir dans quelques jours. Je prends le train pour Versailles. Je rentre chez un coiffeur pour hommes et demande une tonte à sept millimètres. Je me sens belle, je le dis à Thomas. Je rentre chez mes parents, coincé·es dans le village de banlieue. Je raconte à ma famille que je suis amoureuse. Je me couche pour rattraper le sommeil. Je prends une douche, lui envoie des photos nues. Nous nous excitons mutuellement par message. Nous nous masturbons chacun·e de notre côté en pensant à l’autre. Je prépare ma candidature au concours du jeune reporter d’un magazine, avec pour thème mon tour du globe en cargo. J’oublie mon téléphone portable pendant deux heures. Je découvre la musique électronique du groupe de Thomas sur You-tube. J’écoute plusieurs fois l’un de leur titre.

Le lendemain, je fais la tournée des médecins : dentiste et ophtalmologiste. Je visite la maison-atelier de l’artiste franco-japonais Foujita avec mes parents. Je passe la soirée devant l’émission de télé-réalité Danse avec les stars avec ma sœur. Je visite Okcupid pour la première fois depuis ma rencontre avec Thomas. J’engage la conversation avec l’un de ses amis, que je repère sur l’application, par hasard. Les deux passent la soirée ensemble, ils font la fête. Je rêve de les rejoindre. Je dis à son ami :

« J’ai envie de te voir. »

Il montre mon message à Thomas, qui se met en colère. Il est jaloux. Je me sens coupable. Je crains de le perdre. Il m’écrit sur Facebook :

« Va te faire foutre. Allez, salut. »

Je tente les excuses. Je téléphone à Anja. Je vis le début des problèmes, par ma faute.

Je passe la journée suivante au centre commercial avec ma sœur. Nous préparons des paquets cadeaux devant un grand magasin aux bénéfices d’une association caritative. Je me sens anxieuse. Thomas revient sur ses paroles, il accepte que nous passions la soirée ensemble. L’excitation monte. Les minutes me paraissent des heures. À dix-huit heures, je prends les transports en commun. Il me faut une heure et demie pour rejoindre le centre de Paris où nous avons rendez-vous. Je l’attends dans le froid, en mini-jupe, à la sortie du métro. Il arrive, il est beau avec sa casquette et une veste qui appartient à son ex-copine. Je l’embrasse sur les lèvres et lui prends la main. Nous marchons jusqu’au bureau de tabac pour acheter des cigarettes. À la supérette, nous choisissons un menu et une bouteille de vin rouge. Il paie. Nous rentrons chez lui. Il vit dans un studio minuscule de la rue Saint-Maur. C’est propre, sans charme. Je prépare les pâtes. Je le suce pour sentir son sperme dans ma bouche. Il me pénètre, nous nous tenons debout dans la cuisine. Nous mangeons, puis nous ouvrons son canapé-lit pour faire l’amour. Je prends des photos avec son téléphone portable. Ses néons diffusent une lumière verte. Je poste un cliché sur Instagram. Thomas s’endort, il ronfle. Je dors mal, je me sens chez un étranger.

Quand le réveil sonne, j’initie un rapport sexuel qu’il ne souhaite pas. Il se laisse faire, puis l’envie surgit, et il me pénètre. Je prends une douche, seule. Je pars travailler, en métro. Je pense à lui. Je dîne avec ma meilleure amie Anja. J’appelle Thomas à mon retour. Nous discutons pendant une heure. Il ne m’écoute pas, il joue à la console. Je demande toute son attention. Je lui dis :

« Je suis amoureuse de toi. Tu es mon âme sœur. »

Il ne répond pas « Je t’aime ». Je veux le voir. Il accepte. Qui se déplace? Je raccroche, je prends mon vélo, j’arrive chez lui à minuit. Je le retrouve, il joue aux jeux vidéo. Nous faisons l’amour sur son canapé. Il prend son téléphone portable, me montre toutes ses photos. Il déplie le lit, s’endort. Je me colle à son corps, et sombre, doucement rassurée par sa peau.

Au réveil, je n’initie pas de rapport sexuel. Je prends une douche puis le quitte pour rejoindre ma kinésithérapeute. Mon sexe brûle. J’attrape une mycose vaginale. Je me soigne à la maison. Je réfléchis à une soirée pour fêter le départ de mon tour du globe en cargo. Je convie Thomas, heureux de l’invitation.

Nous convenons bientôt d’un nouveau rendez-vous, après mon cours de théâtre. À ma sortie du travail, je lui envoie un message pour confirmer. Il m’informe qu’il n’en a plus envie. Il se repose chez lui. Je ne comprends pas. Je me rappelle ce qu’un ami lui a lancé quelques jours plus tôt, à mon propos :

« Elle est vraiment folle celle-là. Tu n’attires que les folles. »

Thomas me pose un premier lapin et je ne comprends pas.

« C’est quoi le problème? je l’interroge. J’ai fait quelque chose qu’il ne fallait pas?

— Non, non, il répond. De toute façon, tu n’auras aucun mal à trouver un autre mec à la sortie de ton cours de théâtre. »

Il est jaloux, je ne comprends toujours pas. Je lui demande où il se trouve :

« Au travail.

— J’arrive, on va discuter, je réplique.

— Tu es folle, ne viens pas. Je te demande de ne pas venir », il répète à plusieurs reprises.

Je prends la ligne cinq du métro, me dirige vers sa boutique de sacs à dos hipsters. Mon cours de théâtre débute, je n’y suis pas. Je justifie mon absence auprès de ma professeure :

« Je ne me sens pas bien. »

Passant devant le magasin où travaille Thomas, je me cache le visage de honte. Je n’y entre pas. Je lui présente mes excuses par message. Je demande conseil à mon amie Elfie. Elle me recommande de rejoindre le cours de théâtre. Je l’écoute. Je m’isole dans une pièce du centre d’animation pour répéter mon texte de comédienne. Je me sens honteuse et me confonds en excuses auprès de Thomas, par texto.

Il ne répond plus à mes messages. Je dîne au restaurant avec une autre amie, à qui je raconte mes délires amoureux. Je danse trois heures en boîte de nuit, seule et sans alcool.

Un autre jour, je participe à la marche pour le climat de Paris. Je prends des photos de la manifestation. Je passe la soirée avec Anja dans l’appartement de son copain. Il est absent. Elle me prépare son meilleur risotto. Nous discutons pendant qu’elle fait du tricot. Je reçois un message de Thomas :

« J’avoue, j’ai fait le mort un peu.

— Et? je réponds.

— Je ne sais pas, j’ai trop pensé », il élude.

Je ris. Thomas m’affirme que tout lui est égal, puisqu’il pense trop.

J’accompagne Anja à son cours de yoga. J’échange avec Thomas par message, à l’affût de sa moindre réponse. Nous convenons de nous retrouver dans un bar, mardi soir.

Le jour J, il ne répond plus à mes messages. Je lui demande une confirmation pour notre rendez-vous. Il me pose un second lapin :

« J’ai autre chose de prévu.

— Ok », je réplique.

C’est fini. Je supprime notre amitié Facebook et Instagram. Je pense me débarrasser de la dépendance. Je me sens triste et soulagée. J’oublie une brosse à dents et une crème hydratante dans sa salle de bain. J’ai honte d’un poème énamouré publié sur mon blog, quelques jours auparavant.

Une semaine passe. Thomas me surprend encore. Sur Okcupid, il engage la conversation comme au premier jour :

« Pas mal tes photos. Ça va? »

Je souris. Le chagrin d’amour me calme. Mais il relance la machine :

« Tu m’en veux?

— Non, je mens.

— Tu as toujours ta brosse à dents chez moi », il susurre.

Le lendemain soir, j’apprends mon texte de théâtre, à demi-nue sous ma couette. Je rallume mon téléphone portable pour enregistrer ma voix. Thomas m’envoie plusieurs messages. Nous nous excitons mutuellement. Je l’invite à venir me retrouver pour faire l’amour. Il arrive en métro, il est minuit trente. Il m’écrit :

« En vrai, je t’ai kiffée mais le fait que tu dragues mon pote et que tu partes quatre mois en cargo, ça m’a grave refroidi. Je cherche une fille avec qui me poser. »

Pas moi. Il entre dans mon appartement, me lance :

« Je crois que je m’en fous de tout. J’ai couché avec une fille l’autre soir et le lendemain elle m’a envoyé un texto. Je n’ai pas répondu. »

Thomas aime ghoster. Nous faisons l’amour très vite, il me pénètre vaginalement. Je n’en retire pas satisfaction. Mais je ne suis plus seule. Il embrasse bien. Moins il m’écrit, plus il me déçoit, plus il a d’emprise sur moi. Thomas s’endort, je ferme à peine l'œil. À côté de moi, il paraît mort. Je lui caresse les pieds avec mes orteils, je crois qu’il aime.

Quand Thomas quitte mon studio, je fais la danse du ventre. Je me sens heureuse, soulagée. Avant de partir, il m'a glissé :

« C’est trop bien de faire l’amour avec toi, quand même. »

Je crois qu’il est séduit et qu’il va me renvoyer un message. Je lui annonce que je tiens à récupérer ma brosse à dents avant mon départ. Je me rends chez la kinésithérapeute, puis à mon cours de théâtre, pour la dernière fois. Ma vessie me fait souffrir. Les allers-retours aux toilettes sont pressants : j’attrape une cystite. Je rassemble mes plantes médicinales et décide de guérir sans antibiotique. Je dors bien. Thomas ne m’envoie plus de message. Il ne répond pas aux miens. Je pars au Havre sans aucune nouvelle. Ma vessie souffre toujours.