Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

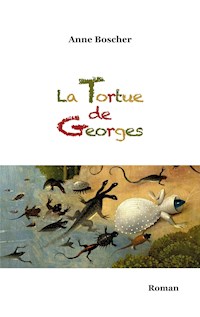

Georges est un grand-père ordinaire. Rien ne le distingue franchement des autres hommes d'Helsting. En apparence, sa vie se déroule paisible et banale dans cette campagne lorraine. Entre sa ferme, les champs, la mine et sa femme Simone, son existence est sans histoire. Pourtant tout bascule en cet été de 1985 dans les vestiaires d'une piscine allemande. Le doute, l'effroi, le déni ou le désir impérieux de justice saisiront ceux qui croyaient le connaître. Lorsqu'il est accusé de viols envers Juliette et Valérie, ses actes à l'égard des enfants resteront une énigme. Dans le roman, nous suivrons pas à pas le difficile cheminement de Georges durant ses années d'incarcération. Comment en est-il arrivé là ? Le vieil homme se confrontera à ses démons intérieurs dont il n'avait pas conscience jusqu'alors.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 252

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Avertissement au lecteur

Inspirée de mon expérience en service médicopsychologique en milieu carcéral, j’aborde, dans mon roman, le cheminement singulier d’un auteur d’agressions sexuelles envers des enfants.

Le sujet central est le parcours d’un homme confronté à ses actes et à la prise de conscience de ce qui l’a mené à de telles transgressions. Son histoire est vraisemblable bien que le contexte et les personnages relèvent d’une fiction et non d’une situation de la réalité.

Mon écrit n’a aucune valeur de généralité sur les crimes sexuels et leurs auteurs sachant que les problématiques sont d’une grande variabilité.

Enfin, ma volonté n’est nullement de dénier les souffrances des victimes. Mon intention n’est pas de minimiser ou de justifier des actes de déviance ni de choquer le lecteur. On ne trouvera aucune scène explicite ou indécente. Mon souhait est au contraire de témoigner de l’évolution possible d’un homme, avec pudeur.

Sommaire

CHAPITRE I: La piscine

CHAPITRE II: Le coup d’arrêt

CHAPITRE III: Les cailloux secoués

CHAPITRE IV: L’aiguille des secondes enrayée

CHAPITRE V: La boîte de Pandore

CHAPITRE I

La piscine

L’escalier était raide. De nos jours, nul architecte n’aurait eu l’idée d’une telle conception, aucune municipalité n’aurait donné son aval pour le projet qui ne respectait pas un minimum de règles de sécurité et de confort à l’usage. C’était pourtant basique, la pente de trente-cinq degrés et la hauteur de marche de quatorze centimètres avaient tout pour ne pas être fonctionnelles. Seule leur profondeur était de taille, ce qui ne rendait pas la descente plus aisée. Sur chaque marche, deux, trois pas ? Chacun hésitait. Soit on piétinait, soit on prenait de grandes enjambées. Les prudents se méfiaient. Évidemment, la question ne concernait pas les enfants. Telle une envolée de moineaux, ils s’élançaient sans se préoccuper des dimensions hors normes de l’escalier. Leur plante des pieds raclait à peine le revêtement rêche des marches. Un seul but en tête : atteindre l’eau scintillante et claire au bout de la descente, sitôt déshabillés !

En cette année 1985, les jeunes gens se montraient sans complexe. Surtout les filles, le corps de moins en moins couvert, les jambes infinies, les cuisses échancrées, le décolleté généreux, quelques-unes presque nues, vêtues de bandeaux et de triangles de tissus minuscules noués par des cordelettes ornées de perles.

Georges restait sur la serviette en haut de la butte. Il occupait une place stratégique pour observer le bassin dans son intégralité. Il préférait nettement se poster à distance des effluves de chlore, du brouhaha et de l’agitation. En hauteur, les sons et l’odeur des champs parvenaient jusqu’à lui. La vue ne se résumait pas au bassin en contrebas. Droit devant, des parcelles cultivées et des pâturages donnaient le décor à la piscine.

« Y’a pas à dire ! pensait Georges, il n’y a que les Allemands pour imaginer ce genre de construction en pleine campagne. »

La piscine municipale, côté français, paraissait bien vieillotte et vétuste en comparaison. Les vestiaires n’étaient pas engageants. Les courants d’air envahissaient les couloirs et les flaques d’eau s’écoulaient difficilement. Le carrelage délavé ne mettait personne en confiance même si l’odeur de Javel témoignait des mesures d’hygiène. Sur le sol glissant, il fallait assurer son équilibre et tenir fermement son cintre paré de sa petite nacelle pour que les habits, les chaussures et les sacs ne finissent pas trempés à terre. La dame des vestiaires régnait à son comptoir, s’emparait des affaires, remettait un numéro, rarement avec sympathie. Mais surtout, la différence majeure concernait le pourtour du bassin français qui laissait peu de place à la détente. Les serviettes, les enfants, leurs ballons et leurs goûters s’y entassaient sur une maigre bande d’herbe. En fait, une piscine tout juste bonne à faire des longueurs, ce qui n’intéressait pas Georges. Du coup, il n’hésitait pas à franchir la frontière, pour quinze petits kilomètres, avec la petite Juliette.

Pour tous au village d’Helsting – la famille, les voisins, les autres gamins – l’enfant restait « la P’tite Juliette ». Même l’enseignante du village l’affublait de cet adjectif sans avoir l’idée de s’en passer avec les années. Il faut dire que le temps semblait s’écouler au ralenti pour cette fillette. Seuls ses cheveux s’allongeaient. Fins et bruns, ils atteignaient maintenant ses fesses pour n’avoir jamais été coupés depuis sa naissance. Son corps, en revanche, peinait à prendre des centimètres. Son esprit enfantin paraissait, lui aussi, figé dans le temps. Il s’égarait longuement avant d’engranger une connaissance et de gagner en réflexion. Juliette stagnait en école primaire et il était difficile d’imaginer qu’elle puisse en sortir. Aujourd’hui, son âge devançait largement celui des autres élèves de sa classe qui la dépassaient d’une tête. Mais tout cela n’avait aucune importance pour Georges alors que la totalité de leur entourage s’en inquiétait.

Du haut de la butte, Juliette se repérait facilement. L’orange vif de son maillot deux pièces et le bleu roi de son bonnet de bain gaufré la rendaient bien visible. Avec les brassards qui lui enserraient les bras, elle était reconnaissable entre mille. Dès l’arrivée, Georges les gonflait à plein poumon et, une fois enfilés, Juliette ne les quittait plus jusqu’au départ. La plupart des enfants n’acceptaient plus cet accessoire au même âge. La peau pincée par la matière plastique au moindre mouvement, gênés dans leurs déplacements et surtout par l’image de petit qu’il renvoyait, ils l’abandonnaient avec un peu d’aisance au contact de l’eau. Mais pas Juliette. Elle ne semblait pas s’en préoccuper ni en souffrir. En fait, elle se montrait plutôt indifférente à la question, comme à beaucoup d’autres d’ailleurs. Malgré ses fréquentes sorties à la piscine, elle n’avait jamais réussi à savoir nager.

Georges observait Juliette. Assise au bord du bassin, les pieds de la fillette faisaient des clapotis dans l’eau. Elle était seule. Un groupe d’enfants se poussaient, criaient, s’éclaboussaient sous les remontrances du maître-nageur. D’autres se serraient à l’abord du plongeoir pour gravir enfin les trois marches et sauter en hurlant. Elle ne regardait que le mouvement de l’eau, ne s’intéressait pas à ce qui l’entourait. Juliette se baignait peu finalement, mais pouvait rester des heures telle quelle, à contempler la brillance du reflet des rayons du soleil et les ondulations des vaguelettes. Son regard n’était pas vide, mais fasciné par le quadrillage mouvant du fond de la piscine. Les carreaux bleus se fractionnaient dès l’effleurement de l’orteil à la surface. Tout un temps était nécessaire avant que le brouillage ne cesse et que l’image tranquille des lignes blanches ne réapparaisse en transparence de l’eau cristalline.

Certains enfants venaient la bousculer. Souvent, elle était chahutée. La moquerie était facile avec quelqu’un dont personne ne prenait la défense. Aux railleries françaises ou allemandes, Juliette ne répondait pas. Absente, elle ne semblait pas percevoir les petites cruautés d’enfants dont elle était la cible. Trop loin, Georges n’entendait pas ce qui se disait.

La première fraîcheur de fin d’après-midi sortit Georges de son apathie.

Déjà dix-sept heures trente ! Vite, il fallait rentrer pour ne pas croiser le regard noir de Simone.

— Qu’est-ce que tu fais ? T’as vu l’heure ! s’empressait-elle de commenter lorsqu’il tardait à rejoindre la maison.

« Et alors ? », protestait-il intérieurement avec le désagréable sentiment d’être en faute néanmoins. De toute manière, que ferait-il chez lui ? À quoi bon…

Il y avait longtemps que Simone l’insupportait. Ces derniers mois, il l’évitait.

Georges rassembla l’ensemble des affaires pour récupérer Juliette au bord du bassin, l’enroula dans la grande serviette éponge, la prit par l’épaule pour gagner les vestiaires. Comme toujours, ils se coincèrent à deux dans une petite cabine individuelle, dans l’aile du bâtiment réservé aux hommes. Là, ce fut laborieux. Le bandeau retenu par des bretelles ne glissait pas facilement sur la peau encore ruisselante de l’enfant. Georges saisit le tissu à deux mains pour le passage des bras et de la tête. Torse nu, Juliette était bien maigre. Plate, sans prémices d’un début d’adolescence. Son haut de maillot n’avait rien à cacher. En bas, elle portait une sorte de short court avec une ceinture factice.

Elle se retourna

Accroupi, Georges aperçut soudainement les courbes du corps de la fillette. Jamais il ne s’y était attardé. Collé à lui, le dos était faiblement cambré, les cuisses finement galbées. La blancheur de la peau les rendait presque translucides. Dans ces jambes, les muscles tout en longueur étaient tendus et fermes. « Les pattes d’une grenouille », se dit Georges. L’éponge humide du maillot était fripée. En haut d’une cuisse, le tissu orange découvrait le début légèrement rebondi de la fesse droite, laiteuse.

Brusquement, il eut envie de toucher le morceau de chair exposé.

Le trouble produisit un vertige. Il stoppa net sa main.

Sur le trajet du retour, Juliette ne parlait jamais beaucoup. Cette fois, Georges ne chercha pas à alimenter la conversation. Il ne lança pas sa blague habituelle à l’approche du poste de douane, demandant à l’enfant de planquer les bijoux sous son tee-shirt ou dans la boîte à gant pour ne pas les déclarer. Il n’y eut pas la connivence de cette transgression imaginaire qui provoquait invariablement l’étonnement puis le sourire gêné de la petite. Étrangement silencieux, un malaise diffus envahissait Georges :

Quelle idée ! Juliette avait douze ans, elle en paraissait huit. Et lui ? Un vieux, rien qu’un grand-père…

L’image de la cuisse réveilla Georges en sursaut. Pas de scénario, pas d’avant ni d’après, pas d’histoire, mais un arrêt sur image. Comme une obsession, elle s’imposait, émoustillait ses sens sans aucun contrôle de sa part. Le phénomène surgissait de nulle part. L’homme n’avait aucune explication. Dire qu’il s’en sentait coupable serait exagéré, néanmoins il n’était pas tranquille.

Du plus loin qu’il se souvînt, ses nuits n’avaient jamais été sereines. Il dormait peu, de moins en moins. Dans les figures qui peuplaient ses rêves, celle d’une tortue, gigantesque et monstrueuse, était la plus fréquente. Elle l’oppressait au point d’interrompre son sommeil. S’ensuivait une colère incompréhensible qu’il n’interrogeait pas. Il subissait.

Avec l’image de la cuisse, les cauchemars se raréfièrent. Pas ses réveils nocturnes.

À trois heures du matin, Georges tournait en rond dans la maison. Au rez-de-chaussée, il se faufilait entre les meubles qui encombraient le salon et pestait contre la sale manie de Simone qui accumulait sans compter buffets, commodes, lampes et guéridons inutiles. Ça le rendait fou un tel besoin d’amasser ! À chaque pas, il risquait une chute, les pieds pris dans l’un des tapis qui couvraient exagérément le sol. Le carrelage qu’il avait posé soigneusement, avec une maîtrise hors pair et le parfait respect des raccords géométriques, n’était quasiment plus apparent.

Depuis que le vieil homme était en retraite, il s’occupait souvent de Juliette. Avec elle, il n’était pas nécessaire de beaucoup converser, de jouer, ni de proposer sans cesse de nouvelles activités. L’enfant habitait avec sa mère, Corinne, à Helsting, dans le même village. Depuis de longues années, elle venait chez ses grands-parents sans s’annoncer, simplement parce que leur maison était un peu le prolongement de la sienne. Mais c’est surtout à Georges qu’elle s’attachait. Juliette le suivait dans le potager et dans les champs lorsqu’il faisait le tour de ses vergers, guettant les fleurs et les premiers fruits. Ensemble, ils partaient avec le chien à l’ancienne carrière. L’enfant jetait inlassablement des cailloux dans le plan d’eau à l’écoute des sons qu’ils produisaient. Une poignée de gravillons provoquait une succession de cliquetis vifs et pétillants. La chute d’une grosse pierre, un bruit sourd et brutal à la surface. Au bord du rivage, son être tout entier était absorbé par cette activité invariable et répétitive. Rocky, le berger belge, sautait au moindre jet, tournoyait dans l’eau, incapable de saisir le projectile. Il finissait par ressortir bredouille en jappant.

Parfois, Juliette ne faisait rien.

Sur le banc en bois devant la maison ou le fauteuil en velours du salon, la fillette se collait à Georges dans un corps à corps qu’elle n’avait pas encore quitté, celui de la petite enfance.

En sa compagnie, Georges évitait le face-à-face pesant avec Simone. La lourdeur dans leur couple s’amplifiait depuis qu’il était inactif. Après la dernière opération chirurgicale de sa femme, leur relation se dégradait de plus belle. « Elle avait eu la totale », disait-on sans que personne ne reprenne à son compte la terminologie médicale. À sa sortie de l’hôpital, l’extrême fatigue et les douleurs abdominales s’étaient éternisées. Les précautions postopératoires avaient envahi le quotidien de Simone pour qui tout propos du médecin avait valeur de parole d’évangile. Son esprit s’était assombri. Elle devenait jour après jour plus irritable.

Il a bien longtemps que Georges l’avait épousée. Elle était même plutôt jolie à dix-neuf ans lorsqu’elle attira son premier regard. Avec sa frange rouleau, son corsage cintré et sa jupe large à carreaux, elle avait de l’allure aux bals de village. En cette période d’après-guerre, les jeunes gens s’y précipitaient dans la frénésie d’une insouciance et d’un optimisme retrouvés. Ils s’y rendaient à vélo, parfois à pied, à travers champs. Le froid et la neige ne les arrêtaient pas. Les bals qui tournaient de village en village rencontraient un succès phénoménal. On dansait, on flirtait, on oubliait la guerre. On y retrouvait le plaisir de s’amuser après des années de privation. Aux abords de la salle communale, quelques baraques foraines permettaient de lancer des balles sur des boîtes de conserve, de tenter sa chance au jeu de loterie et de se balancer à deux dans des nacelles en fer. Après avoir été suspendus tout un temps, les bals remplissaient à nouveau leur fonction matrimoniale.

Georges ne loupait pas l’occasion de quitter sa mère et la ferme familiale, engoncé dans son costume du dimanche, les cheveux tirés en arrière, la raie bien droite sur le côté. Les filles étaient jolies, Georges était bon danseur. Dès les premières notes de l’accordéoniste, il s’élançait pour une valse ou une marche sur une musique qui conservait son folklore allemand bien que tous retrouvaient désormais la nationalité française. Georges et Simone s’étaient fréquentés, vite il avait fallu se marier et, sans attendre, s’occuper de l’enfant.

Les évènements s’étaient enchaînés sans que Georges y ait réellement réfléchi. Il ne parlait pas d’une histoire d’amour, mais ne regrettait rien non plus. C’était sa vie, pas vraiment choisie.

Malgré les habitudes, l’épaississement de Simone, la perte de sa flamme, il ne remit pas en question leur union durant toutes ces années. De la fine jeune fille à la femme mûre bientôt sexagénaire, les rôles s’étaient figés dans des liens codifiés pour chaque chose. Après la mère au foyer, Simone était devenue la femme d’intérieur. La maison était son royaume. Elle y maniait son monde, prenait les décisions et gérait l’argent du ménage. Cela ne datait pas d’aujourd’hui, il y avait bien longtemps que leur relation s’était sclérosée.

Deux à trois soirs par semaine, Georges s’attardait au café du village, le seul qui survivait à ce jour alors qu’on en comptait quatre à Helsting du temps de sa jeunesse. Il y retrouvait les hommes, toujours les mêmes, et les discussions tout aussi animées qu’inintéressantes, enflammées et péremptoires lorsque l’alcool les grisait. En retraite, il s’était dit qu’il n’aurait pas été raisonnable, encore moins acceptable pour Simone, d’y passer ses journées. Aussi, Juliette l’occupait.

Au fil des semaines, l’image de la cuisse fut moins présente.

Georges n’avait plus emmené l’enfant à la piscine. Dans son esprit, ce n’était pas véritablement une décision. Son émoi ne l’avait pas ébranlé. La situation ne l’avait pas franchement fait réfléchir. Il n’était pas perturbé au point de vouloir éviter le risque de la reproduire. Tout au plus, il avait chassé le trouble de sa conscience en mettant les sorties à la piscine de côté.

C’est Simone qui relança l’idée alors que les premiers jours de juillet débutaient dans une température suffocante. Le mercure avait grimpé brusquement comme s’il s’était synchronisé avec les vacances d’été.

— Emmène donc la p’tite, adressa-t-elle à Georges. C’est pas une vie à l’intérieur avec cette chaleur. Elle a bien besoin de se baigner.

Juliette ne se fit pas prier. Les rares fois où elle s’opposait, c’était faiblement, du bout des lèvres, timidement. Il fallait tendre l’oreille pour entendre une bribe de contestation. Alors vite, l’enfant s’assit dans la Renaud 20 sitôt les affaires de bain rassemblées dans le gros sac en toile de jute.

Posé sur le haut de la butte, Georges ne regardait pas Juliette. La fillette ne l’inquiétait pas. Elle ne faisait jamais d’éclats, ne courait pas sur le carrelage mouillé et ne sautait pas inconsidérément dans le grand bain, ce qui mettait bien des parents sur le qui-vive.

Une foule agitée et compacte colonisait la piscine. Le béton des marches d’escalier brûlait affreusement la plante des pieds. Avec la chaleur caniculaire, personne ne lézardait au soleil. Seul Georges gardait sa chemisette. Il avait sorti son bob et enfilé son short de bain même si, cette fois encore, il n’avait aucunement le projet de se baigner.

En hauteur, Georges regardait le ciel. Il sentit une odeur d’herbe fraîchement fauchée. « La saison des foins a commencé tôt cette année », pensa-t-il. Elle tirait maintenant sur sa fin.

À l’est, des nuages s’accumulaient peu à peu comme s’ils prévoyaient de grignoter l’espace. Une chape lourde et dense se forma. Elle modifia la lumière. L’herbe, les arbres et les champs prirent une étrange couleur, presque fluorescente. L’air lui-même se colora faiblement d’orange. Les oiseaux se turent. Les bruits qui émanaient de la piscine se firent entendre plus prégnants, aigus et discordants. Insupportables pour Georges ! Il rangea ses affaires. Les nuages ne tarderaient pas à prendre de la puissance et à se charger d’encre. La pluie battante créerait la cohue parmi les baigneurs et dans les vestiaires. Il n’attendrait pas jusque-là.

Dans l’étroite cabine de change, ils se serrèrent à deux, comme d’habitude.

Là, Georges ne stoppa pas sa main.

La petite voisine de Simone et Georges se prénommait Valérie. L’enfant était seule. Sa mère, Isabelle, se tuait au travail pour maintenir à flot l’exploitation familiale de ses parents : une vingtaine de vaches laitières, quelques parcelles d’orge et de luzerne. Depuis des lustres, ses deux fils aînés contribuaient aux travaux de la ferme parce que son homme, comme beaucoup d’autres du village, partait à la mine.

Valérie s’ennuyait.

Elle n’aimait pas les vacances, encore moins l’été, qui duraient une éternité dans ses yeux d’enfant. Les journées étaient vides, identiques jour après jour. Seuls le dimanche et sa messe de dix heures rythmaient le passage d’une semaine à l’autre, similaire l’une à l’autre. À l’école au moins, il y avait des choses à faire. Elle s’y débrouillait bien d’ailleurs, motivée par le nombre d’activités qui lui étaient proposées. Tout juste sortie du cours préparatoire, elle avait acquis sans encombre les rudiments de la lecture. Dommage, hormis les catalogues de vente par correspondance et le programme de télévision qui traînaient dans la cuisine, Valérie n’avait que peu de choses à lire.

Sans école, l’enfant passait la majorité de son temps entre la maison et le caniveau, ni vraiment chez elle ni vraiment dehors, sur cette large zone au statut très particulier, propriété de la commune à usage privé : l’usoir comme on disait en Lorraine. Il y a une dizaine d’années encore, le fumier de la ferme de sa mère s’y entassait, provoquant de sérieuses querelles avec le voisinage exaspéré par l’odeur et ces nuisances d’un autre temps. Depuis qu’un règlement départemental l’avait interdit définitivement, l’espace avait été goudronné pour être transformé en parking.

Valérie y accrochait son élastique entre deux bacs à fleurs.

Elle sautait, à l’endroit à l’envers, à l’extérieur à l’intérieur, dessus dessous, chaque pied sur un fil ou à cloche-pied, le tout au rythme des comptines de cours d’école.

D’un mouvement d’orteil, elle croisait l’élastique. D’un coup de talon, elle le glissait en arrière pour tenter une cabriole dans la satisfaction de réaliser une prouesse acrobatique.

L’amusement était court, les figures limitées faute de partenaires. Très vite, elle s’attristait d’être si seule. Aussi, dès qu’elle apercevait Juliette, elle l’interpellait.

Valérie faisait partie des rares enfants d’Helsting qui jouaient avec la P’tite Juliette. Les autres l’appelaient la « beubeu » et riaient de son inertie lorsqu’ils la charriaient. Seuls les plus petits – et encore, il fallait un écart de trois ou quatre ans – s’intéressaient à celle qui partageait leurs jeux et leur candeur enfantine.

Valérie oubliait la différence d’âge. Elle se glissait du côté de la maison de Georges et Simone, attenante à sa ferme. Accolé à l’habitation, un banc en bois donnait sur un espace engazonné impeccablement entretenu. Elle s’y postait avec ses Barbies et attendait l’arrivée de Juliette. À deux, elles habillaient, déshabillaient, jouaient les saynètes que Valérie imaginait.

La mi-août était passée, les vacances tiraient en longueur. Au travers du rideau de sa cuisine, Simone observait les deux fillettes à l’avant de la maison.

Elle n’avait rien contre cette gamine, c’est avec sa mère que de vieilles histoires de voisinage s’étaient enkystées. Aujourd’hui encore, la moindre discorde prenait une ampleur démesurée. Très vite, Simone relevait l’absence d’un bonjour, les sillons de terre laissés par le tracteur sur le trottoir. Elle ne pouvait s’empêcher de juger Isabelle sur la façon d’élever ses enfants et de pester contre les travaux et les bruits de la ferme. Dans son animosité persistante, elle n’achetait jamais les œufs, le lait, les lapins ou les poulets que sa voisine vendait de la main à la main aux habitants du village.

Malgré tout, derrière sa fenêtre, Simone fit le constat que les deux fillettes semblaient bien s’entendre. Enfin, Juliette ne faisait plus la sauvage. Elle riait même, racontait des histoires. Avec Valérie, elle devenait ordinaire.

Simone voyait bien que l’enfant était plutôt étrange. Rarement, elle sortait de l’école parmi les autres, bruyants et heureux de quitter les contraintes de la classe. Pour eux, la liberté retrouvée créait le chahut et l’urgence à s’amuser alors que Juliette se montrait discrète et silencieuse. Plus rarement encore, la fillette racontait sa vie d’enfant. Il n’y avait pas d’histoires de copines, pas d’invitations. « Et puis, se disait Simone, ce n’est pas une vie de se coller aux adultes pour une gamine de son âge. Surtout à ses grandsparents ! »

Alors c’est elle, encore une fois, qui pressa Georges :

— Emmène donc Valérie avec la P’tite Juliette, lui suggéra-t-elle. Ça lui fera une copine à la piscine.

Dès la première sortie, c’est à trois qu’ils se serrèrent dans la petite cabine de change des vestiaires du côté des hommes.

Juliette ne dit rien. Pourtant c’était plutôt bizarre ce qui se passait dans la cabine des vestiaires. Elle n’était pas franchement à l’aise et traînait les pieds, malgré elle, lorsque le départ de la piscine s’annonçait. Mais elle n’allait pas au-delà. « Papy Jo », comme elle l’appelait, était si gentil… Et finalement, était-ce anormal ? Peut-être que l’amour passait par là ? Il faut dire qu’elle l’aimait ce papy Georges. Jamais il ne la houspillait. Jamais, il ne s’énervait lorsqu’elle restait bouche bée face aux questions et aux remontrances des autres qui ne loupaient pas l’occasion de lui rappeler qu’elle était grande, qu’elle pouvait maintenant savoir lire, qu’il fallait qu’elle arrête de faire l’enfant et qu’on ne savait pas ce qu’on ferait d’elle. Alors qu’une kyrielle de remarques s’abattait sur Juliette sans qu’elle n’y réponde et n’y trouve de sens, Papy Jo était là, toujours, avec son regard généreux et clément comme s’il la rejoignait à distance des propos accusateurs, dans une aire où eux deux seuls s’alliaient. Il ne la pressait pas. Il était là, c’est tout, simplement dans le moment présent sans penser au lendemain. Alors évidemment, pour elle, Papy Jo était bon.

Lorsqu’il avait évoqué du bout des lèvres leur « petit secret » dans la cabine de la piscine, elle s’était sentie reconnue à une place d’importance. Quelque chose était précieux dans leur relation. Elle ne ressemblait à aucune autre. Personne ne pouvait l’imaginer et la comprendre tant elle se révélait spéciale. Une relation d’exception qui ne regardait qu’eux. Bien sûr, les sensations du corps l’avaient surprise. Elle n’avait pas franchement aimé. Pas seulement les premières fois. Une certaine excitation s’était mêlée de douleurs qui tiraillaient son corps de petite fille sans, pour autant, qu’elle cherche à s’en soustraire. Elle finit par régler la question en chassant de la conscience les actes qui se déroulaient dans l’intimité de la cabine. L’évènement prit son autonomie comme s’il se décrochait de l’histoire pour devenir un instant entre parenthèses, loin et isolé.

Seules la lenteur à rejoindre les vestiaires et l’envie de rester dans l’eau si transparente et apaisante indiquaient une faible résistance. De plus en plus fréquemment, elle quittait le bord du bassin pour s’y glisser. L’eau l’enveloppait, douce et limpide. Son corps ondulait au gré des remous provoqués par les autres baigneurs. Lentement, elle se berçait. Les mains agrippées fermentent au rebord de la piscine, elle apercevait Georges descendre l’escalier avec le sac en toile de jute, les espadrilles et la serviette. Ensuite, son être disparaissait. Elle n’était plus la P’tite Juliette, mais un corps et peutêtre même plus rien.

En silence, les actes de Papy Jo s’étaient banalisés. Redondants et ritualisés sans qu’elle ne puisse les comprendre. Ils duraient le temps d’un déshabillage et d’un habillage, confinés dans un espace-temps fractionné. Le minuscule local et la proximité des corps ne permettaient pas de croiser les regards. Rien ne se disait ensuite jusqu’au poste de douane où la plaisanterie de Papy Jo sur les pseudo-bijoux à planquer avait repris. La petite blague rassurante signifiait que rien n’avait changé.

La Renault 20 ralentissait à l’approche du point de contrôle allemand où rarement plus de trois véhicules, aux immatriculations françaises pour la plupart, attendaient leur tour :

— Quelque chose à déclarer ?

— Rien ! répondait Georges à la rapide question qui prenait cet été une curieuse résonnance.

Sa voix ne tremblait pas, ne trahissait aucune peur face à l’uniforme de couleur verte.

Une quinzaine de mètres plus loin, le passage était plus fluide. Sans même marquer un arrêt, la voiture gagnait la France au geste de la main du douanier français derrière la porte vitrée de sa cabine. Tous deux retrouvaient alors le cours des choses ordinaires avant d’arriver à Helsting.

Jamais l’idée de se confier ne vint à Juliette. Qu’auraitelle pu dire ? Son esprit ne pouvait reconstituer une quelconque image, aucun souvenir ne pouvait se livrer. Tout se déroulait comme si sa pensée était gelée.

C’est Valérie qui parla.

Elle s’était effondrée en larmes. La tête cachée dans ses bras, tout son corps ramassé sur lui-même, affalé sur le pupitre de son banc d’école. Des spasmes la secouaient sans discontinuité malgré les propos consolateurs de son institutrice.

Avec étonnement, la femme voyait la petite fille se liquéfier littéralement après une remarque sur son laisseraller depuis la rentrée. Elle connaissait bien les enfants du village. Dès la grande section de maternelle, elle les suivait sur six années dans cette petite école à classe unique. Valérie était vive, un peu trop parfois. Une enfant gratifiante et attachante même si elle parlait à tort et à travers. Elle bavardait sans arrêt ce qui ne l’empêchait pas de profiter de l’école dans une appétence à savoir lire et calculer. Mais après les grandes vacances, l’enseignante ne reconnaissait pas la fillette connue l’année passée. Plus d’une fois, elle avait dû insister pour qu’elle quitte sa léthargie, prenne enfin son stylo en main ou se concentre sur le déchiffrage d’un texte. À nouveau, elle ânonnait les syllabes et lâchait les lignes droites d’écriture comme si l’été avait tout effacé. Quelque chose clochait. Valérie était distraite, dans la lune, absente et désinvestie.

La brusque violence des pleurs de l’enfant désarçonna l’institutrice au point qu’elle se demanda si elle n’y était pas allée trop fort.

Un peu coupable, elle s’assit à sa hauteur sur la petite chaise vide à ses côtés.

Quelqu’un se préoccupait d’elle, c’était rare pour Valérie. D’ordinaire, c’était elle qui cherchait le contact. Avide d’attention, elle n’hésitait pas à se mêler aux discussions qui ne la regardaient pas. Elle s’en trouvait souvent écartée, renvoyée à sa place par les adultes qui se plaignaient qu’elle ait toujours la bouche ouverte. Ces derniers temps, elle était devenue moins loquace. Pourtant, presque personne ne paraissait l’avoir remarqué.

Dans la salle de classe maintenant déserte, son institutrice s’intéressait à elle. Les mots étaient doux, à son écoute, engageants.

Alors Valérie lâcha tout, sans détour : le bruit sec de la banquette en bois qui retombait brutalement, verrouillant au passage les deux portes de la petite cabine des vestiaires de la piscine d’une accroche de part et d’autre, le brusque sentiment d’être enfermée, le maillot qui glissait, les peaux nues, l’aisance de la P’tite Juliette et sa légèreté qui gommait toute inquiétude.

La chaleur et la douceur du grand-père, ses mains et toute la suite lui restaient gravées en mémoire. Depuis le premier jour, les images défilaient, encore et toujours, tout le temps à l’esprit. Des morceaux de chair humides se touchaient et se confondaient. Le souvenir très précis de la moiteur qui gagnait le corps et l’âme perdurait. La terreur des cauchemars sans réel soulagement d’en sortir se répétait. La sueur persistait comme si son être suintait. Et aussi : l’urine chaude et plutôt agréable qui s’écoulait entre les cuisses avant que le réveil n’amène la conscience d’être encore au lit. Les draps trempés, humides et froids quand elle avait continué à dormir, puis la honte et l’incompréhension immédiate de s’être laissé aller. Le reproche de sa mère. La vaine tentative de tout dissimuler, de revenir en arrière. L’envie de crier. La plongée dans une glu épaisse. Le souhait de trouver un cocon, de disparaître, de taper.

Il fallut un bon moment à l’institutrice pour rassembler les bribes de discours confus et désordonnés de Valérie. Plus encore pour sortir de la sidération qui l’envahissait. L’histoire était difficile à reconstituer. Les lieux et les temps se bousculaient sans cohérence et chronologie. Dans le propos tout emmêlé, il était question de nudité, de proximité et d’effraction.

Avec effroi, l’enseignante saisit le dévoilement d’un abus. Un frisson parcourut son dos. Il raidit ses muscles de bas en haut, glacial jusque dans la nuque et à la racine des cheveux. Une boule lourde et compacte se forma dans sa gorge. La bouche sèche, un poids dans la poitrine, il fallait qu’elle parle. Les paroles de la fillette lui restaient collées au corps. Elles entravaient sa respiration et brouillaient son esprit.