Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Spanisch

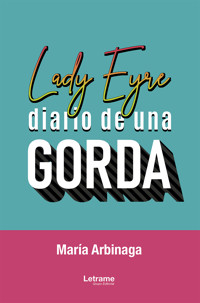

Colección de relatos que transcriben la vida de una gordita y joven Eyre que huye a París como una nueva delgada, escapando de su sobrepeso y persiguiendo el amor. Una historia escatológica, romántica, cruda y muy divertida a cerca de las dificultades, ilusiones, aventuras y sueños de una Eyre que se abre camino con paso firme. Una lucha constante contra un mundo que intenta definir a Eyre de una manera que no corresponde con lo que ella ve en el espejo. Por el diario desfilan sus padres, sus amigas, su mejor amigo eternamente enamorado de Eyre, un guapísimo actor con un ego incontrolable del que se enamora perdidamente y otros muchos personajes, en una serie de situaciones divertidísimas. Entre subidas y bajadas de peso y autoestima, Eyre vive incontables aventuras que le hacen encontrarse y enamorarse de sí misma una y otra vez en París, Barcelona o Bilbao.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 315

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Derechos de edición reservados.

Letrame Editorial.

www.Letrame.com

© María Arbinaga

Diseño de edición: Letrame Editorial.

Maquetación: Juan Muñoz Céspedes

Diseño de portada: Rubén García

Supervisión de corrección: Ana Castañeda

ISBN: 978-84-1144-882-6

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».

Hola, soy Eyre

Te doy la bienvenida a la colección de relatos que transcriben parte de mi vida.

Debería ser insegura, tímida, enamoradiza, apegada, inocente, irresponsable y poco resolutiva. Así es como me define ante el mundo mi 1,77 metros de altura y mi negociación matutina con el margen que separa las dos cifras de las tres en mi báscula.

Pero no te equivoques, las historias que construyen una vida de maravillosas aventuras no se ven condicionadas por el tamaño de tus bragas. ¿O quizás sí?

Eso solo lo decides tú.

París

Una noche en Saint Michel

70 kg

¿Los sentimientos cambian? No lo creo. Más bien evolucionan, y las personas se frustran por ello. «Las cosas ya no son lo que eran», «¿Qué nos ha pasado?», «Has cambiado». Efectivamente, si la razón o la justificación de una decisión que afectará a tu vida la basas en algo que sientes, lo disfrutarás o sufrirás intensamente, pero, al menos, será tuya para siempre.

He sido infeliz desde antes de que pueda recordar; mi mayor época de felicidad la puedo señalar a mis treinta años. He vivido, no sé si mucho o poco, pero he experimentado a mi manera, me he divertido, pero así, entre tú y yo, siempre he tenido que hacer grandes esfuerzos por quererme a mí misma.

Pocas veces me he querido sinceramente o he sentido que fuera merecedora de amor, cariño o incluso empatía. Creo que he tenido épocas en las que he pasado por auténticas depresiones. Épocas en las que no podía ni salir de mi piso parisino de 15 m² y, violentamente, me llenaba la boca a cucharadas de espaguetis con salsa de tomate. De vez en cuando, me maquillaba, me ponía ropa sin pelusas y salía a que me diera el sol.

Sentía que las personas me miraban raro. Las chicas parisinas de mi edad eran muy chic: delgadas, altas, pelo frondoso y ojos claros. Yo paseaba por París con mi música de Skrillex, unas botas militares, una sudadera verde over-size y unos shorts que me quedaban muy justos y me apretaban los muslos.

Ese era mi París. No fue siempre así, pero lo fue una temporada. A veces, creo que fue París lo que me sacó del agujero negro en el que me había sumergido; seguramente, por eso le guardé tanto cariño a esa ciudad.

Mi primer día en París fue complicado. Estaba muy nerviosa, jamás había vivido en un país de habla francesa y, aunque en mi interior sabía que iba a estar bien, sentía que estaba dando pasos sobre un terreno poco estable.

Mis padres vivían en una época que ya había quedado atrás. Seguían pensando que con 20 € podría hacer la compra semanal de comida, por lo que me dejaron 150 € para pasar el mes, me dieron un abrazo y me ayudaron a subir las maletas hasta la cuarta planta de un edificio viejo y decrépito que, poco después, se convertiría en mi hogar. 15 m²en los que cabía una nevera, un fuego de cocina, un baño, un armario, una cama y un escritorio. Lo sé, si no te lo cuento, no te lo crees.

Mi piso solo tenía una ventana. Eso sí, ocupaba toda una pared y desde ella veía el parque interior de una urbanización en la que vivían personas que, obviamente, tenían mucho más que 150 € en el bolsillo.

Nunca estuve acomplejada por el tipo de hogar que tenía en París; mi pequeño piso era, para mí, un espacio de libertad. Aunque agobiantemente pequeño y sin mucho más espacio que para rotar sobre mí misma, mi piso me ofrecía autenticidad, libertad y amor. Amor hacia mí misma, hacia mi independencia y hacia mi manera de funcionar en la vida.

Saqué los 150 € del bolsillo, los dejé encima del escritorio y me senté en la cama. Tenía a mí alrededor más de siete maletas y cuatro bolsas que apenas cabían en la habitación, pero que pronto ordené. Quería que aquel fuera mi hogar, necesitaba sentirme segura en algún sitio, fuera cual fuese. Desde allí, podría decidir cuánto arriesgarme, salir una hora o dos, coger el metro o probar a andar en bici, teniendo siempre un refugio al que regresar si un panadero borde parecía no entenderme.

«Estamos ya en el coche», me escribieron mis padres.

«Estupendo, mis padres se han ido». Abrí mi bolso y saqué un sobre con 600 € que había conseguido vendiendo dos pulseras y tres anillos de oro que algunos familiares me regalaron por mi bautizo y comunión. Al ver ese dinero en mi apartamento, sin necesidad de esconderlo, comencé a sentir que quizás podría sobrevivir a aquella aventura, sobrevivir de verdad.

Tuve dos días para presentarme a París, antes de comenzar a trabajar, aquellos magníficos días de pleno mayo. Venía de ser una estudiante que vivía bajo el techo de sus padres, y claro, aún tenía las mechas recientes, la ropa limpia y la vitalidad que te aporta una nutrición variada y completa.

¡Aquel era mi primer día en París! No podía estar más emocionada. Fingí ser chic y sofisticada: me puse unos vaqueros ajustados, una camiseta negra de tirantes con brillantes y el clásico bolso negro de Chanel, pero sin ser Chanel, claro; el mío era de iOffer, pero eso nadie tenía por qué saberlo. ¿A quién pretendía impresionar? Nadie me conocía allí.

Las primeras semanas las pasé completamente sola, pero algo dentro de mi mente me decía que, si estaba en París, debía vestir acorde a lo que aquella ciudad me sugería. Lo sé, a veces yo tampoco me entiendo.

Primera parada: ópera Garnier. Mi corazón no cabía en mi aún delgada caja torácica. Miles de pasos de cebra, cientos de personas, y yo estaba allí, frente a la ópera, sin saber muy bien qué decir. ¿Debía gritar «¡Wow!»? ¿En voz alta? ¿Alguien lo había hecho alguna vez? Yo me sentía totalmente deslumbrada y era consciente de que a los hombres les gusta que te sorprendas cuanto te ponen la polla delante de la cara, y aquello, créeme, era mucho mejor que cualquier polla.

La ópera de París siempre me ha dejado sin aliento, desde el primer día que la vi. Agarré mi bolso con fuerza, miré a mi alrededor y decidí adentrarme en una calle cualquiera; no dejaba de ver tiendas y más tiendas, me acercaba a los escaparates e intentaba leer los precios. «¿800 € por un jersey?». Cuando empecé a ser consciente del nivel de precios de aquella ciudad, aquellos 150 € que me habían dejado mis padres se convirtieron en una absurda limosna.

Aparecí en la Madeleine y volví a sentirme en una encrucijada. «Debo estar haciendo alguna ruta turística sin darme cuenta y me estoy tragando todos los grandes monumentos el primer día». Poco después, entendí que París está creada para deslumbrarte, para sobrecogerte; vayas a donde vayas, vas a sentirte así. Aún no lo sabía, pero no tardé mucho en darme cuenta.

«Chanel, Dior, Yves Saint Laurent… Pero ¿dónde estoy?». Encontré un local donde vendían bocadillos. Allí me sentí más en mi ambiente. Me comí un bocadillo que no había pedido, porque, obviamente, el señor francés no me había entendido del todo bien, pero estaba bueno. Acabé en Champs Elysees comprándome unas gafas baratas en una tienda de souvenirs. Si pretendía alargar mis 600 € y mi visión sana hasta final de mes, algo debía hacer al respecto. Eso sí, las gafas tenían brillantitos en las patillas.

Aquel día anduve muchos kilómetros, pero no me sentí cansada en ningún momento, todo lo contrario, me sentía llena de adrenalina e ilusión, como si deseara que aquel día no terminara. Antes de volver a mi pequeña guarida, entré en un supermercado e hice una compra que me permitiera comer el resto de la semana de una forma equilibrada: dos cuñas de queso brie, una botella de vino, galletas, Coca-Cola, un plato congelado de macarrones carbonara y dos plátanos.

Saqué muchísimas fotos a mi apartamento y se las enseñé a mis amigos. Estaba muy orgullosa de estar allí.

No recuerdo mi primera noche ni la segunda, pero recuerdo que, día tras día, la ropa se iba acumulando en una gran bolsa azul que tenía frente a mi cama.

El primer día de trabajo me pareció, cuando menos, curioso. Nunca había trabajado frente al público, mucho menos en hostelería, y nunca lo había hecho con compañeras de color. Yo era la nueva y la única chica blanca, pero mis compañeros y mi jefe me acogieron con mucho cariño.

Mi jefe era muy simpático y tuvo mucha paciencia conmigo. Me enseñó todo, desde cómo preparar todo tipo de cafés hasta cómo hacer la caja o preparar los documentos que los proveedores debían firmar al descargar cada mañana. Me daba 30 € al día para que comiera y siempre estaba de buen humor.

Mis compañeras eran también muy simpáticas; las tenía de Argelia, de Nigeria, de Marruecos y de Francia, claro. Les preguntaba muchas cosas, me corregían la pronunciación y me enseñaron a decir esas cosas que nadie te enseña en una academia. Además de ser compañeras, algunas comenzaron, con el paso de las semanas, a convertirse en mis amigas.

Me encantaba trabajar en aquel restaurante, no tenía que cocinar y me aportaba la parte social o el contacto humano del que carecía. Un día, cansada de pasar los fines de semana sola en mi casa o dando vueltas por París, busqué en Google: «Conocer españoles en París». Entonces conocí a Irene.

Irene ejercía de niñera en una casa algo alejada del centro, pero tenía dos días libres a la semana que solía utilizar para venir a París y pasar tiempo juntas. Me encantaba estar con ella, siempre intentaba que nuestros días libres coincidieran, organizaba excursiones y, por si fuera poco, me hacía de guía turística por una ciudad que todavía era nueva para mí. Luego conocimos a Sara, una chica que estaba haciendo su doctorado en Química en la Universidad de París. Ya éramos tres y, por si aún no había entrado en tópicos, Sara era rubia, Irene muy morena, y bueno…, yo siempre he intentado parecer pelirroja.

Entonces llegó él. Te sitúo: se trataba de la celebración de la fiesta nacional en París. Le rogué a mi jefe que me dejara el día libre, ya que era mi primer verano en París. «Tengo que salir y saber qué es lo que pasa durante la fiesta nacional, es para mí como una obligación reglamentaria, no puedo pasar esa noche sin mis amigas», le dije a mi jefe mientras él asentía una y otra vez con su eterna sonrisa.

Le Champ de Mars, los fuegos artificiales, las risas y el olor a mil perfumes. Yo estaba allí con miles de personas, formando parte, irónicamente, del orgullo francés. No dejábamos de sacarnos fotos; recuerdo reír y beber mucho aquella noche. Anduvimos desde Le Champ de Mars hasta Saint-Michel mientras nos reíamos de un rubio que quería ligar con Sara mientras Irene rechazaba a cualquier otro.

«¡Tres mojitos, por favor! ¡Pardon! Je veux trois mojitos, MOJITO, oui, oui, mo-ji-to», le gritó Irene al camarero. «Ya verás cómo no nos trae tres mojitos», me susurró a mí después.

Melena negra larga, ojos grandes negros y una cara que la hacía atender al clásico prototipo de mujer sevillana y que, además, hacía que todos los chicos se quedaran mirándola. Pero él me miraba a mí.

Al final del bar y mientras hablábamos con unos alemanes, allí estaba él, sin apartarme la mirada y dedicándome media sonrisa.

«¿Le digo algo? Igual no me entiende», pregunté a mis amigas. No pasó ni un segundo antes de que Sara diera el primer paso. «Bueno, voy a darme la vuelta. Qué corte», dije en voz alta. Entrar a alguien a través de una amiga es muy patético. «Seguro que se ríe y lo achaca a que las españolas somos raras, no me preocupa», me dijo Irene con mirada despreocupada.

No intercambiamos ni una palabra. Después de aproximarse, empezó a bailar conmigo, me puso las manos sobre la cadera y no dejó de sonreírme hasta que acercó su cara a mi cuello y me dijo: «Oh la lá, ton perfume». Bien, era lo único que me había puesto que costara más de 50 €, así que el chico tenía buen olfato.

No recuerdo muy bien cómo transcurrió la noche, pero acabamos besándonos frente al Sena e intercambiando teléfonos. Quizás él no sintiera lo mismo, pero yo sentí una conexión especial, como si los dos estuviéramos en busca de un hogar. Probablemente, aquella sensación fuera unilateral, pero entiéndeme. Después de dejar atrás mi pequeño mundo, me vi en París, sentada a las orillas del Sena con un chico que me miraba como si su mundo se fuera a acabar.

Jacques me enseñó a convertir París en mi ciudad. Me habló de la parte de su familia que aún vivía en Argelia, de su trabajo, me repitió muchas veces lo mucho que le gustaban los coches y lo mucho que le gustaba yo; eso no me lo dijo, pero lo deduje yo solita. Me hizo reír mucho y fue muy cariñoso conmigo. Recuerdo perderme en aquellos grandes y largos brazos sin tener ninguna intención de volver a encontrarme. Era una de esas historias que sabes que no se repetirá; te agarras con fuerza a ese momento e intentas saborear cada segundo. Así lo hice hasta que vimos amanecer. Jacques nos acompañó al metro, mis amigas se fueron y yo subí andando a mi casa.

Pasaron los días y Jacques no dio señales de vida. Asumí que había sufrido la famosa diferencia cultural, así que aparté el tema de mi mente. Dos semanas después, decidió llamarme para pedirme una cita.

Vino a buscarme en un Porsche y entonces empecé a cuestionarme: ¿qué tipo de persona había conocido? Y ¿por qué le había dicho que viniera a buscarme a la entrada de mi decrépito edificio? Si lo hubiera sabido, me hubiera puesto un vestido, pero mira, la cantidad de ropa sucia que se acumulaba en el rincón de mi habitación cada vez era mayor y no tenía mucho entre lo que elegir.

Allí estaba yo, con unos vaqueros, una camiseta de los Ramones y unas playeras sucias. Se bajó del coche, me abrazó y me dijo que estaba preciosa.

Caminamos hasta un restaurante, nos sentamos y me preguntó qué era lo que había hecho durante aquellas semanas y, después de la protocolaria introducción a la cita, le dije: «Has tardado casi tres semanas», mientras le clavaba la mirada. «Tenía novia», me dijo mientras me sonreía como si estuviera esperando que me riera con él. «¿Tenías o tienes?», le pregunté.

Jacques me aseguró que no tenía pareja y que se sentía plenamente libre para tener una cita conmigo. Por los gestos y la entonación, quise suponer, aprovechando que estaba en París y que tenía todo el derecho del mundo a ser románticamente estúpida, que yo era la razón de su reciente ruptura. Nunca volvimos a hablar del tema.

Cenamos juntos, dimos un paseo y me invitó a subir a su casa.

Quizás fuera pronto, pero estaba lejos de casa, jugaba bajo mis propias reglas y, aunque fuera simplemente por rebeldía, quería pasar la noche con él. Subimos a un ascensor enano que había al final de un pasillo ruinoso y, por un momento, pensé: «Gracias a Dios, es solo un presumido con los coches y vive en un cuchitril como yo».

Nada más lejos de la realidad. El ascensor se detuvo en el piso 6, bajamos, abrió la puerta y vi ante mí un piso de 160 m² con espacios abiertos, recién reformado, con cristaleras y vistas a Notre Dame.

Yo no podía dejar de pensar que mi piso de mierda me costaba 500 € al mes. «Pero ¿tú quién eres? Me recoges con un Porsche, vives aquí… Las personas como tú no se conocen en bares. Deberías tener una etiqueta o alternar en bares para ricos», le dije mientras miraba a mi alrededor con los ojos bien abiertos. Jacques empezó a reírse y me contestó: «Trabajo duro y he tenido suerte».

Yo no pintaba nada allí y esa obviedad empezó a hacerme sentir insegura. Siempre he sido una tía sexy y guapa, pero los dos éramos conscientes de que yo solo era una camarera, con un francés terrible, a la que le sobraban un par de kilos. Por no hablar de que aquel día llevaba un sujetador que se enfrentaba a su tercera noche porque era el menos sucio que tenía. Vale, eso él quizás no lo sabía, pero yo sí. ¿Me entiendes?

La teoría decía que en París las mujeres no se depilaban. Las francesas tenían fama de ser naturales, empoderadas y peludas. Para ser honestos, yo no me había depilado desde hace un mes y, aunque la situación en su totalidad me hacía sentir incómoda, mandé todos los prejuicios a paseo, le eché morro al asunto y le dije: «Verás, no creo en la depilación. Creo que las mujeres no deberíamos sentirnos presionadas a depilarnos. Para mí, el hecho de no hacerlo es una reivindicación de esos derechos». Él se agachó delante de mí, me bajó los pantalones y me dijo: «Me da igual si estás o no depilada».

Todo captaba mi atención. Me fascinaba su casa, no dejaba de mirar a mi alrededor y pensar: «Joder, este tío está buenísimo, vive en una casa impresionante y yo he venido con unas pintas del carajo y con un arbusto entre las piernas, pero al menos llevo bragas bonitas».

El sexo no fue bueno. Él atendió indiscutiblemente a todos los tópicos asociados a la raza negra y hubo momentos fisiológicamente muy sorprendentes a lo largo de la noche, pero yo estaba distraída. Fue muy difícil seguir cachonda después de verle hundir su cara en mi entrepierna peluda. «Si no se afeitara, su barba sería parecida al pelo de mi coño; no le queda mal», pensé mientras contaba los minutos para que aquello terminara. Era la primera vez que bajaban al pilón y te juro que no me gustó. Ni un poco.

Amanecimos juntos. Me desperté antes que él y poco a poco me fui vistiendo. Cuando él se despertó, yo corrí como un misil al baño, me retoqué el maquillaje, me cepillé el pelo e intenté no parecer Mufasa después de una orgía. No sé tú, pero yo no me levanto muy presentable.

Nos dimos los buenos días, todo trascurrió con normalidad y yo me fui a trabajar.

Así se cura la resaca

75 kg

Después de una de nuestras frenéticas noches parisinas y tras una jornada laboral de nueve horas, caminé desde la ópera Garnier hasta un pequeño bar en el barrio de Saint Michel para tomar un café con Sara e Irene.

No tenía noticas acerca de cómo habían acabado ellas la noche, y aunque no lo habíamos hecho muchas veces, sufrir la resaca juntas empezaba a convertirse en una tradición.

Cuando llegué a la puerta del bar, pude ver a Sara e Irene desde la distancia. Las dos llevaban gafas de sol grandes, utilizaban alguna de sus manos para sostener sus propias cabezas y tenían dos cervezas encima de la mesa.

«Así se cura la resaca, ¿no lo sabías?», me dice Irene entre risas después de acercarme.

Me río, me quito la chaqueta, me siento a su lado y pido otra cerveza.

Sara confesó haberse quedado en casa de un chico que había conocido, y entonces, dando respuesta a nuestras peticiones, nos contó su noche.

«El chico era un encanto; además, parecía muy normal. Me refiero a que transmitía confianza muy rápido y no le daba apuro comer bien de coño o incluso meterme un dedo en el ano y lamerlo después».

Irene y yo nos empezamos a reír y las dos coincidimos en que esa práctica no nos parece que represente a una persona normal.

Sara se ríe con nosotras y nos dice: «Pues esperad, que ahora viene lo mejor. Después de follar, nos sentamos en el sofá y en pleno momento de franqueza y normalidad, hablamos de lo placentero que puede resultar cagar. Y me dice él: “¿Sabes lo que sería la hostia? Comer chocolate mientras cago y me comes la polla”. A lo que yo contesté: “Jo, ya te digo, o que me comieras el coño mientras cago”».

En ese momento, decidí interrumpir a Sara para preguntarle: «¿Pero con qué tipo de personaje te has enrollado?».

Entonces se empieza a reír y prosigue: «No me preguntéis cómo pasamos de comentarlo a tomar la decisión de hacerlo. ¿En qué momento? ¿De verdad? ¿Cómo puedo ser tan cerda? Por a o por b, acabamos los dos corriendo al baño como niños dando saltos por el pasillo. Como si estuviéramos a punto de embarcarnos en la mayor de las aventuras. Llegamos al baño y entonces el chico coloca una toalla a los pies del váter, se baja los pantalones y se sienta. Abre las rodillas, yo apoyo mis manos sobre sus muslos y empiezo a comerle la polla como si no hubiera un mañana. Él estaba allí sentado gozando mientras yo estaba de rodillas delante de él».

Irene y yo nos miramos entre nosotras sorprendidas y le dijimos a Sara: «Tía, ese pavo no es normal y tú eres una loca por estar dispuesta a tratar con la caca de un tío que conoces de una noche».

Ella respondió que lo mejor aún estaba por llegar.

«Pues por un momento me olvidé de lo que estábamos haciendo, hasta que oí un “chof”. Paré, le miré y tenía la típica cara de alivio que todos ponemos después de soltar un truño. Yo intenté continuar, pero es que, joder, ¡empezó a oler fatal!

»El chico me cogía de la cabeza para marcarme el ritmo. Y tenía la frente dando botes contra su tripa cuando oí el segundo “chof”. Yo no estaba del todo convencida de lo que estábamos haciendo; el olor era terrible. Claro, yo tenía la nariz a la altura del váter, la fragancia que degustaba era pura fragancia de mierda fresca recién salida del ano.

»Y nada, eso os cuento, que mientras vosotras currabais, yo estaba con el ceño fruncido comiendo polla cuando llegó el tercer “chof”, y entonces, no sé qué tipo de truño soltó, pero, al caer al agua, me salpicó el cuello.

»¡Alucináis! ¡QUÉ AS-CO! Y nada, he salido de allí corriendo sin mirar atrás. ¡No más! ¡Se acabó lo que se daba! La situación ha sido como para cuestionarse ciertas cosas. Creo que hemos cruzado con creces los límites del pudor, del autorrespeto y de la decencia humana en términos generales».

Aunque ella nos contó la situación con total normalidad, Irene y yo no podíamos dejar de reírnos y exclamar, entre sollozos de risa: «¡Estás fatal!».

Sara era una persona con una tolerancia al asco sublime. Estaba acostumbrada a analizar cualquier tipo de sustancia y, al igual que los médicos, tenía una percepción del cuerpo humano completamente distinta a la que yo tenía por aquel entonces.

No sé si aquella cerveza nos curó la resaca. Lo que sí sé es que pasar las tardes con ellas y reírnos hasta agotar nuestras fuerzas era lo mejor de la semana. Y eso sí que curaba cualquier resaca.

Vodka con limón

75 kg

Estaba acostumbrada a salir, a beber y a gritar de felicidad bajo las farolas de París mientras bailaba de un lado a otro de la calle. París me estaba haciendo libre, pero aquella creciente sensación frenó en seco cuando Juan me dijo que venía a París.

Aún trabajaba en el restaurante, tenía dos días libres a la semana y, aunque pocas veces coincidían con sábado o domingo, estaba acostumbrada a comportarme como si cada uno de mis días libres fuera viernes. Mis noches duraban hasta que el sol iluminaba las calles con risas y canciones a medio cantar.

Juan estaba lleno de dudas y de prejuicios. Se moría de amor por la Eyre que él conocía y no quería ni imaginarse que hacía menos de un año yo pesaba 20 kg más. Menudo farsante.

Cuando Juan me conoció, yo acababa de terminar la universidad, tenía la menor talla que he tenido en toda mi vida y aquello me hacía sentir merecedora de todo. ¿Por qué? Porque estaba delgada y, cuando estaba delgada, hacía uso exagerado de mis nuevos privilegios.

Alto, deportista, ojos verdes y con un puestazo en una reconocida empresa. Un tipo de hombre que jamás se hubiera fijado en la Eyre de 90 kg.

Muchas chicas hubieran deseado que Juan invirtiera su atención en ellas, pero yo era incapaz de tomarle en serio.

Él no me veía por dentro como lo hacía Gabriel. Juan solo miraba lo que tenía delante y poco le importaba lo que pudiera hacer, porque, por aquel entonces, yo estaba muy buena y eso era lo único que le importaba.

Las gordas tenemos que ser afables, cariñosas, cercanas. Las gordas tenemos que ser las novias perfectas. Pero yo aún estaba buena y podía permitirme ser una zorra.

Quizás no tenía mal corazón, pero Juan era un individuo al que le gustaba llevarme de la mano por la calle porque se sentía superior con una mujer atractiva a su lado. Era un chico que catalogaba a las mujeres haciendo símiles con marcas de coches y, en varias ocasiones, me llegó a decir: «Tienes muy mal carácter, pero eres un puto Ferrari y estoy dispuesto a pagar la gasolina». Por más grima que me dieran ese tipo de comentarios o esa actitud, yo era una nueva delgada y aún no tenía la madurez como para darme cuenta de que debía rodearme de personas que valoraran la totalidad de mi persona.

Para serte sincera, como antigua gorda, ese tipo de comentarios me hacían sentir elevada, como si ahora mi físico tuviera mucho valor, y me encantaba que me lo recordaran a diario. Porque, claro, no había sufrido el proceso de perder 20 kg para que siguieran valorando solo mi interior, ¿me entiendes?

Juan llevaba más de un año intentando conquistarme, sin mucho éxito, debo especificar. Este chico estaba totalmente fascinado por la idea de una Eyre que no era real y que, en muchas ocasiones, le llevaba a decir: «No pensaba que fueras así».

Juan me conoció en una época en la estaba dedicada a mí misma por completo: estaba 10 kg por debajo de mi peso recomendado, muy morena, una larga melena rubia y, por si la genética no me ayudara, llevaba escotes despampanantes y faldas muy cortas. Si me hubieras visto, sabrías que Juan no tenía ninguna opción de conquistarme; además, llevaba años enamorada de Gabriel. Aunque esa fuera la realidad, yo le prestaba atención y mantenía su interés vivo porque, en parte, echaba de menos sentirme admirada.

Juan era muy tímido y un poco deprimente, no te voy a engañar. No había ningún tema de conversación que nos durara más de cinco minutos; él siempre prefería estar callado o con una sonrisa nerviosa en su defecto. Ese, entre otros tantos, era uno de los detalles que me hacían verle como una persona muy poco interesante.

Yo estaba acostumbrada a Gabriel, a una persona muy sensible, expresiva, divertida y, sobre todo, con mucho talento. Parar mi mundo para recordar durante dos minutos cómo mis manos jugaban con su largo pelo rubio era más provechoso que pasar dos horas hablando con Juan.

¿Cómo le conocí? Te lo cuento: una noche de verano salí de fiesta con Mai y Laura; yo estaba buscando alguna presa que me hiciera sentir especial y que me alegrara la noche. Por aquel entonces, yo pesaba 70 kg. 70 kg de puro morbo: pelo largo rubio, un pecho exuberante y un vestido negro muy ceñido.

Entramos en una discoteca y detectamos una corriente de personas que permanecía en movimiento para ir hasta el fondo del pub. Siempre íbamos al fondo, así que me dirigí hacia la corriente humana que me llevaría hasta allí.

Mis amigas se desvanecieron entre la multitud, pero yo seguí en el camino que llevaba hacia el fondo del local. Levanté la vista tras tropezar e, involuntariamente, me apoyé en el chico que tenía delante. Él se dio la vuelta y me dijo: «¿Estás bien?». Enseguida pensé: «Vaya, qué sonrisa más bonita tiene este chico, es muy sexy».

Por fin conseguí reunirme con mis amigas, les conté lo sexy que era el chico al que había atropellado y Mai me dijo: «Pues ve y habla con él, no seas tonta».

«Ni de coña, jamás le he entrado a un tío y jamás lo haré», le dije convencida. Bueno, dos minutos después, ya estaba caminando hacia él.

Hacía meses que Gabriel y yo no estábamos juntos y conocer a otras personas era para mí una manera (algo forzosa) de aceptar que estaba sola. Jamás me hubiera sentido capaz de entrar a nadie teniendo más peso, pero, teniendo aquel físico, sabía que, con la cantidad de hombres que me entraban cada noche, solo por pura estadística, el partido estaba ganado.

«¡Hola!, nos hemos visto antes», le dije mientras él se daba la vuelta. «¡Ey, hola! Sí, no te has hecho daño, ¿no?», me contestó con aquella fabulosa sonrisa. Parecía majo, pero no sabía cuál era el protocolo, no tenía ni idea de qué decirle. Le sonreí, me quedé callada y él me sonrió de vuelta.

«Nos conocemos, ¿verdad?», le dije para romper el silencio. Él movió la cabeza ligeramente hacia un lado y me dijo: «No, no lo creo… ¿De qué?», me dijo. «No lo sé, te conozco de algo, pero no sé decirte de qué», le dije. Patético, fue patético.

«Sí, haz memoria, me conoces», le insistía mientras le miraba con cara interrogante. «Que no, que no, que no te conozco», me repetía una y otra vez.

Pasamos más de 7 minutos discutiendo sobre si nos conocíamos o no hasta que, claro, sentí mucha vergüenza y regresé con mis amigas. Les conté lo que había pasado y empezaron a reírse muchísimo. No paraban de reírse, les caían lágrimas de la risa mientras el chico en cuestión nos miraba a ratos preguntándose qué coño estábamos haciendo.

«Bueno, caso perdido, no le intereso y, además, lo he hecho fatal. Jamás volveré a entrar a nadie, olvídate», me dije mientras daba vueltas bailando. Entonces, en una de esas vueltas, vi cómo el susodicho se aproximaba hacia mí.

«¿Me estabas entrando?», me preguntó al oído. Le miré y se lo negué con cara avergonzada; entonces, él volvió a sonreírme y comenzó a bailar conmigo. Bailamos varias canciones, pero sentía que aquello no me gustaba, estaba mal. De alguna manera, sentía que me estaba traicionando a mí misma. Adoraba salir de fiesta con Gabriel, aquellos bailes que nos pegábamos borrachos eran lo mejor de cada noche, sentía la efervescente complicidad de dos personas que se desean, la fascinación de un hombre que me miraba como si fuera la única mujer del universo.

Sabía que no podía aspirar a algo como Gabriel, debía conformarme con lo que había, y Juan estaba allí. Me pidió que saliéramos, encontramos un banco donde sentarnos y empezamos a hablar de nuestras vidas: trabajo, amigos y aficiones. Parecía un tío muy majo e intercambiamos los teléfonos.

En las siguientes semanas, quedamos en varias ocasiones y me di cuenta de lo obvio: era un humano sin alma, un pan sin sal, un muerto viviente, una flor de plástico. No sé, le faltaba un chute de vida, de nervio y de carácter, pero, a pesar de todo, intuía que era una muy buena persona. Me miraba como si nunca hubiera visto una mujer, como si fuera la mujer más atractiva del planeta, y eso me hacía sentir genial.

Fuimos amigos durante más de siete meses hasta que yo me mudé a París y, a pesar de sus grandes esfuerzos por mantener el contacto, nos fuimos distanciando.

Y entonces avanzo hasta el día en el que Juan se invitó para visitarme. Estaba tumbada en mi pequeña cama, dentro de mi minúsculo apartamento y viendo vídeos en YouTube cuando recibí una foto de Juan: su billete de avión. Tenía pensado pasar dos semanas en París conmigo. Estaba sacrificando sus vacaciones por estar dos semanas en París aun sabiendo que solo podría estar con él cuatro días. Yo trabajaba cinco o seis días a la semana, había conocido a Jacques y tenía planes con mis amigas; no podía librar dos semanas enteras para estar con él, y aunque él lo sabía, quiso venir igualmente.

La fecha de llegada de Juan se estaba acercando y no podía esperarle con menos ilusión. Solía pensar: «Ya podría ser Jaime el que viene a visitarme y no este zombi del infierno». Además, era impensable que pudiéramos convivir durante dos semanas en mi apartamento, así que reservamos entre los dos una habitación de hotel con dos camas para pasar más tiempo juntos. Si te paras a pensarlo, es un poco triste que una habitación de hotel fuera más grande que mi apartamento, pero bueno, esa es otra historia.

Llegó el día. Hice mi maleta, dejé mis cosas en el hotel y cogí el autobús hasta el aeropuerto. Por un segundo, me miré en el reflejo del cristal de una tienda y me paré a pensar en lo mucho que París me había cambiado: botas bikers negras, un minivestido marinero de manga larga, escote barco y mi bolso de no Chanel. En Bilbao nunca me hubiera aventurado a llevar unas botas moteras con un vestido tan corto, pero, aunque no me había parado a pensar en ello, llevaba meses sintiéndome libre en muchas facetas de mi vida. Cuando pensé en ello y lo asimilé, me sentí poderosa y me cambió el humor para el resto del día.

Me encontré con un Juan nervioso que no sabía muy bien de qué hablarme. Yo le expliqué todas las cosas que íbamos a hacer, los lugares que íbamos a ver y en qué sitios íbamos a comer. Fuimos al hotel, dejamos sus cosas y salimos a dar un paseo.

Estar con Juan me traía recuerdos de mis días en Bilbao y me hacía destapar una frustración que no podía ni sabía controlar. Volvían a mí todos esos sentimientos amargos de los que había huido. Hablábamos de experiencias comunes, de personas en común, todo centrado en mi pasado y, si te soy sincera, tenía muchas ganas de que se marchara. No me interesaba seguir hablando de las personas que dejé en Bilbao, no me interesaba recordar épicas aventuras de mi pasado cuando mi presente era lo más épico que había vivido hasta entonces.

París me ofrecía un crecimiento personal que jamás había experimentado. Me estaba descubriendo como mujer, como adulta y, día tras día, me sentía florecer en aquella ciudad. Los recuerdos del pasado solo me añadían peso a los tobillos y no me permitían disfrutar de todo lo que estaba viviendo. Tuve que hacer grandes esfuerzos por sonreír y poner a su disposición toda mi atención para que una persona que no tiene iniciativa y un máximo de cien palabras al día lo pasara bien. Me estaba agotando.

Llegó el fin de semana, tuve la suerte de no trabajar y, aunque tenía que estar con Juan, pude quedar con mis amigas para salir de fiesta.

No quería nada de aquello, ni la constante atención ni las excursiones ni la falta de privacidad. Llevaba días durmiendo mal, duchándome en un baño que no era el mío, me aguantaba los pedos demasiadas horas seguidas y apenas comía queso o pasta. Los ojos de Juan me decían que aquel era un viaje importante para él, deseaba pasar tiempo conmigo y yo le di el mejor París que pude.

«Esta noche vamos a salir, compramos algo de bebida y salimos a bailar con mis amigas. ¿Te apetece?», le pregunté. Juan afirmó con la cabeza sin poner ninguna pega.

Me duché, me puse un vestido de tirantes blanco con encaje, unas botas altas negras de cuero, me maquillé y salimos en dirección a Place Monge.

«Tu amiga Irene me ha parecido muy buena chica, se nota que es buena persona», me comentó Juan mientras nos tomábamos nuestra primera copa. Estábamos sentados en unas escaleras a la salida de una discoteca y hablábamos de su experiencia en París y de sus sensaciones. Por más que intentara desviar el tema de conversación, Juan intentaba adivinar mediante preguntas, que para mí no venían a cuento, si aún conservaba interés de algún tipo en él.

Estábamos preparando la segunda copa cuando llegaron mis amigas y fue entonces cuando todo comenzó a dar vueltas. No podía escuchar la música, todo estaba borroso y era incapaz de pensar con claridad. Lo único que venía a mi cabeza una y otra vez eran las conversaciones que había tenido con Gabriel antes de que nuestra relación terminara. Por más que intentara luchar contra aquellos recuerdos para poder disfrutar de la noche, no podía dejar de sentirme miserable y preguntarme a mí misma: «¿Qué necesidad tengo de estar en París sin Gabriel? ¿Por qué tuve que conocer a personas como Juan? ¿Por qué gastar mi tiempo con personas que no me aportan nada?».

Me derrumbé por dentro mientras me deshacía por fuera. El rímel se fundió con mis lágrimas mientras me recorrían la cara, el cuello y me llegaban hasta el escote. Mis amigas le pidieron a Juan que me llevara de vuelta al hotel y que intentara descansar, pero yo me negaba a abandonar la fiesta. Juan intentaba convencerme de que volver al hotel era una buena idea, pero yo solo podía preguntarme a gritos: «¡¿Qué tengo tan malo como para que Gabriel no me quiera?! ¡¿Qué es lo que hago tan mal?!».

Juan paró un taxi, nos subimos y, cuando no habíamos avanzado, ni un kilómetro, paré el taxi, abrí la puerta y empecé a vomitar. Me arrodillé y gateé hasta un banco. Juan me pedía que me levantara del suelo, pero, si te soy sincera, era totalmente incapaz de levantar mi mirada un metro del suelo y entre respiraciones entrecortadas y un llanto desesperado, le pregunté a Juan: «¿Por qué Gabriel ha dejado de quererme?».

Recuerdo sentir un desconsuelo total y absoluto mientras Juan intentaba hacerme sentir mejor sin ningún tipo de éxito. Aunque no recuerdo cómo sucedió, sé que llegamos al hotel, yo con la camisa de Juan y él con su camiseta interior de tirantes y mi vestido en la mano.

Subimos a la habitación y me pidió que le acompañara al baño. «Deja que te limpie», me dijo mientras me recogía el pelo en una coleta. Me quitó las botas, su camisa, me metió en la bañera en ropa interior e intentó limpiarme todos los restos de vómito.

Me vi a mí misma metida en una bañera de agua caliente, aún llorando, con un montón de preguntas que jamás tendrían respuesta mientras Juan me repetía una y otra vez: «Eyre, no hay nada malo en ti, tienes que relajarte». Me envolvió en un albornoz y me acompañó a la cama, me tumbé y le pedí que durmiera a mi lado aquella noche. «Si no te encuentras muy bien, igual es mejor que duermas sola», me contestó Juan, pero yo le volví a pedir con insistencia que durmiera conmigo.

Se quitó la ropa, se puso un pantalón de pijama y se metió en la cama conmigo. Me retiró el pelo de la cara y me susurró: «Eyre,