Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

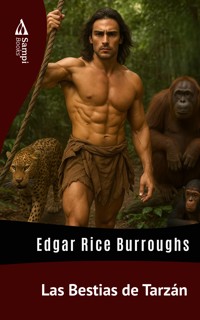

- Herausgeber: SAMPI Books

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

"Las Bestias de Tarzán", de Edgar Rice Burroughs, sigue a Tarzán cuando es arrancado de su pacífica vida familiar y devuelto a los peligros de la selva. Para rescatar a su esposa y a su hijo secuestrados, debe confiar en sus instintos, su fuerza y una alianza improbable con fieras salvajes. Esta trepidante aventura combina la supervivencia, la lealtad y la lucha contra enemigos implacables, al tiempo que profundiza el vínculo de Tarzán con el reino animal y su familia humana.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 290

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Las Bestias de Tarzán

Edgar Rice Burroughs

SINOPSIS

“Las Bestias de Tarzán”, de Edgar Rice Burroughs, sigue a Tarzán cuando es arrancado de su pacífica vida familiar y devuelto a los peligros de la selva. Para rescatar a su esposa y a su hijo secuestrados, debe confiar en sus instintos, su fuerza y una alianza improbable con fieras salvajes. Esta trepidante aventura combina la supervivencia, la lealtad y la lucha contra enemigos implacables, al tiempo que profundiza el vínculo de Tarzán con el reino animal y su familia humana.

Palabras clave

Aventura, Supervivencia, Selva

AVISO

Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.

Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.

CAPÍTULO I:Secuestrado

—Todo el caso está envuelto en misterio —dijo D'Arnot—. Tengo información de fuentes fiables de que ni la policía ni los agentes especiales del Estado Mayor tienen la menor idea de cómo se ha llevado a cabo. Todo lo que saben, todo lo que todos saben, es que Nikolas Rokoff ha escapado.

John Clayton, Lord Greystoke —el que había sido Tarzán, el hombre mono—estaba sentado en silencio en el apartamento de su amigo, el teniente Paul D'Arnot, en París, mirando pensativamente la punta de su impecable bota.

Su mente daba vueltas a muchos recuerdos, traídos a la superficie por la fuga de su archienemigo de la prisión militar francesa, donde había sido condenado a cadena perpetua basándose en el testimonio del hombre mono.

Pensó en todo lo que Rokoff había hecho para conseguir su muerte y se dio cuenta de que lo que el hombre ya había hecho no sería, sin duda, nada en comparación con lo que desearía y planearía hacer ahora que estaba libre de nuevo.

Tarzán había llevado recientemente a su esposa y a su hijo bebé a Londres para escapar de las incomodidades y peligros de la estación lluviosa en su vasta propiedad de Uziri, la tierra de los salvajes guerreros waziri, cuyos vastos dominios africanos el hombre mono había gobernado en el pasado.

Había cruzado el Canal de la Mancha para hacer una breve visita a su viejo amigo, pero la noticia de la fuga del ruso ya había ensombrecido su viaje, de modo que, aunque acababa de llegar, ya estaba pensando en regresar inmediatamente a Londres.

—No es que tema por mí mismo, Paul —dijo finalmente—. Muchas veces en el pasado he frustrado los planes de Rokoff contra mi vida, pero ahora hay otros a quienes considerar. A menos que esté juzgando mal al hombre, atacaría más rápidamente a mi esposa o a mi hijo que directamente a mí, ya que sin duda se da cuenta de que de ninguna otra manera podría infligirme mayor angustia. Tengo que volver con ellos inmediatamente y quedarme con ellos hasta que Rokoff sea recapturado... o muerto.

Mientras estos dos hablaban en París, otros dos hombres conversaban en una pequeña cabaña a las afueras de Londres. Ambos eran morenos y de aspecto siniestro.

Uno tenía barba; el otro, cuyo rostro mostraba la palidez de un largo confinamiento doméstico, solo tenía unos días de barba negra creciendo. Era él quien hablaba.

—Tienes que afeitarte esa barba, Alexis —le dijo el hombre a su compañero—. Con ella, te reconocería inmediatamente. Tenemos que separarnos aquí dentro de una hora y, cuando nos volvamos a encontrar en la cubierta del Kincaid, esperemos tener con nosotros a dos invitados de honor que ni se imaginan el agradable viaje que les hemos preparado.

—En dos horas estaré de camino a Dover con uno de ellos y, mañana por la noche, si sigues mis instrucciones al pie de la letra, deberías llegar con el otro, siempre y cuando, claro está, regrese a Londres tan rápido como supongo que lo hará.

—Debe haber ganancia y placer, así como otras cosas buenas que recompensen nuestros esfuerzos, mi querido Alexis. Gracias a la estupidez de los franceses, se han esforzado tanto por ocultar el hecho de mi fuga durante todos estos días que he tenido amplia oportunidad de elaborar cada detalle de nuestra pequeña aventura con tanto cuidado que hay pocas posibilidades de que se produzca el más mínimo contratiempo que pueda perjudicar nuestras perspectivas. ¡Y ahora, adiós y buena suerte!

Tres horas más tarde, un mensajero subió los escalones del apartamento del teniente D'Arnot.

—Un telegrama para Lord Greystoke —le dijo al criado que respondió a su llamada—. ¿Está aquí?

El criado respondió que sí y, después de que el mensajero firmara el recibo, llevó la orden a Tarzán, que ya se preparaba para partir hacia Londres.

Tarzán rasgó el sobre y, al leerlo, palideció.

—Léelo, Paul —dijo, entregándole el papel a D'Arnot—. Ya ha llegado.

El francés tomó el telegrama y leyó:

Jack robado del jardín con la complicidad del nuevo criado. Ven inmediatamente.

Jane.

Cuando Tarzán saltó del roadster que lo había recogido en la estación y subió corriendo los escalones de su casa en Londres, fue recibido en la puerta por una mujer con los ojos secos, pero casi frenética.

Rápidamente, Jane Porter Clayton le contó todo lo que había descubierto sobre el robo del niño.

La niñera del bebé paseaba con él al sol en la acera frente a la casa cuando un taxi cerrado se detuvo en la esquina. La mujer prestó poca atención al vehículo, solo notó que no descargó a ningún pasajero, sino que se quedó parado en la acera con el motor encendido, como si estuviera esperando otra carrera en la residencia de enfrente.

Casi inmediatamente, el nuevo empleado, Carl, salió corriendo de la casa de los Greystoke, diciendo que la jefa de la chica quería hablar con ella un momento y que debía dejar al pequeño Jack a su cuidado hasta que ella regresara.

La mujer dijo que no sospechó, ni por un instante, de las intenciones del hombre hasta que llegó a la puerta de la casa, cuando se le ocurrió advertirle que no girara el carruaje de manera que el sol le diera en los ojos al bebé.

Al volverse para avisarle, se sorprendió al ver que empujaba el carrito rápidamente hacia la esquina y, al mismo tiempo, notó que la puerta del taxi se abría y un rostro moreno aparecía por un momento en la abertura.

Intuitivamente, se dio cuenta del peligro que corría el niño y, con un grito, bajó los escalones y corrió por la acera hacia el taxi, en el que Carl estaba entregando al bebé al hombre moreno que estaba dentro.

Justo antes de que ella alcanzara el vehículo, Carl saltó al lado de su cómplice, cerrando la puerta detrás de él. Al mismo tiempo, el conductor intentó arrancar el coche, pero era evidente que algo había salido mal, como si las marchas se negaran a engranar, y el retraso causado por ello, mientras empujaba la palanca hacia atrás y retrocedía el coche unos centímetros antes de intentar de nuevo seguir adelante, le dio tiempo a la niñera a llegar al lado del taxi.

Saltando al estribo, intentó arrancar al bebé de los brazos de la desconocida y, gritando y luchando, se aferró al cochecito incluso después de que el taxi comenzara a moverse; solo cuando el coche pasó a toda velocidad por la residencia de los Greystoke, Carl, con un fuerte golpe en la cara de ella, logró tirarla a la acera.

Sus gritos atrajeron a los empleados y residentes de las casas cercanas, así como a los miembros de la casa de los Greystoke. Lady Greystoke fue testigo de la valiente batalla de la joven e intentó alcanzar el vehículo que pasaba rápidamente, pero ya era demasiado tarde.

Eso era todo lo que se sabía, y Lady Greystoke ni siquiera imaginaba la posible identidad del hombre detrás del complot hasta que su marido le contó la fuga de Nikolas Rokoff de la prisión francesa, donde esperaban que permaneciera confinado para siempre.

Mientras Tarzán y su esposa planeaban el curso más sensato a seguir, sonó el teléfono en la biblioteca a su derecha. Tarzán respondió rápidamente.

—¿Lord Greystoke? —preguntó una voz masculina al otro lado de la línea.

—Sí —respondió él.

—Han secuestrado a su hijo —continuó la voz—y solo yo puedo ayudarle a recuperarlo. Estoy al tanto de la conspiración de quienes se lo llevaron. De hecho, yo participé en ella y debería recibir parte de la recompensa, pero ahora están tratando de abandonarme y, para saldar cuentas con ellos, le ayudaré a recuperarlo, con la condición de que no me demande por mi participación en el delito. ¿Qué me dice?

—Si me llevas hasta donde está escondido mi hijo —respondió el hombre mono—, no tendrás nada que temer de mí.

—Estupendo —dijo el otro—. Pero debes venir solo a reunirte conmigo, porque ya es suficiente con que confíe en ti. No puedo correr el riesgo de que otros descubran mi identidad.

—¿Dónde y cuándo puedo encontrarte? —preguntó Tarzán.

El hombre le dio el nombre y la ubicación de un bar en el paseo marítimo de Dover, un lugar frecuentado por marineros.

—Venga alrededor de las diez de la noche. No sirve de nada llegar antes. Su hijo estará a salvo hasta entonces y yo podré llevarlo en secreto hasta donde está escondido. Pero asegúrese de venir solo y, bajo ninguna circunstancia, avise a Scotland Yard, porque lo conozco bien y lo estaré vigilando. Si alguien más le acompaña, o si veo a personas sospechosas que puedan ser agentes de policía, no iré a verle, y su última oportunidad de recuperar a su hijo habrá desaparecido.

Sin decir nada más, el hombre colgó.

Tarzán le repitió lo esencial de la conversación a su esposa. Ella le suplicó que la dejara acompañarlo, pero él insistió en que eso podría hacer que el hombre cumpliera su amenaza de negarse a ayudarlos si Tarzán no iba solo. Así que se separaron: él para correr a Dover y ella, aparentemente, para esperar en casa hasta que él le notificara el resultado de su misión.

Ninguno de los dos imaginaba lo que ambos estaban destinados a pasar antes de reencontrarse, ni el lejano futuro, pero ¿por qué anticiparse?

Durante los diez minutos que siguieron a la partida del hombre mono, Jane Clayton caminó inquieta de un lado a otro sobre las alfombras de seda de la biblioteca. Su corazón de madre dolía, privado de su primogénito. Su mente estaba angustiada por las esperanzas y los temores.

Aunque su sentido común le decía que todo iría bien si su Tarzán se marchaba solo, según la misteriosa convocatoria del extraño, su intuición no le permitía dejar de lado la sospecha de graves peligros para su marido y su hijo.

Cuanto más pensaba en ello, más se convencía de que el reciente mensaje telefónico podría ser solo una estratagema para mantenerlos inactivos hasta que el niño fuera escondido en un lugar seguro o sacado de Inglaterra. O podría ser simplemente un cebo para atraer a Tarzán a las manos del implacable Rokoff.

Al surgir ese pensamiento, se detuvo, con los ojos muy abiertos por el terror. Al instante, se convirtió en una convicción. Miró el gran reloj que marcaba los minutos en la esquina de la biblioteca.

Era demasiado tarde para coger el tren a Dover que Tarzán iba a tomar. Sin embargo, había otro más tarde que la llevaría al puerto del Canal de la Mancha a tiempo para llegar a la dirección que el desconocido le había dado a su marido antes de la hora acordada.

Llamó a su criada y a su chófer y les dio instrucciones rápidamente. Diez minutos más tarde, la llevaban por las concurridas calles hacia la estación de tren.

Eran las 9:45 de la noche cuando Tarzán entró en el sórdido pub junto al mar en Dover. Al atravesar la maloliente sala, una figura envuelta en un abrigo pasó junto a él en dirección a la calle.

—¡Venga, señor! —susurró el desconocido.

El hombre mono se dio la vuelta y siguió al otro por el callejón mal iluminado, que la costumbre había dignificado con el título de vía pública. Una vez fuera, el tipo le guió en la oscuridad, más cerca de un muelle, donde fardos, cajas y barriles apilados formaban densas sombras. Allí se detuvo.

—¿Dónde está el niño? —preguntó Greystoke.

—En ese pequeño vapor cuyas luces se ven allí —respondió el otro.

En la oscuridad, Tarzán intentó examinar los rasgos de su compañero, pero no reconoció al hombre como alguien a quien hubiera visto antes. Si hubiera adivinado que su guía era Alexis Paulvitch, se habría dado cuenta de que no había nada más que traición en el corazón del hombre y que el peligro acechaba a cada paso.

—Ahora está desprotegido —continuó el ruso—. Los que lo llevaron se sienten perfectamente seguros de que no serán descubiertos y, con la excepción de dos miembros de la tripulación, a quienes les di suficiente gin para silenciarlos durante horas, no hay nadie a bordo del Kincaid. Podemos subir a bordo, coger al niño y volver sin el menor temor.

Tarzán asintió.

—Vamos, entonces —dijo.

Su guía lo llevó hasta un pequeño bote amarrado junto al muelle. Los dos hombres subieron a bordo y Paulvitch remó rápidamente hacia el vapor. El humo negro que salía de la chimenea no despertó ninguna sospecha en la mente de Tarzán. Todos sus pensamientos estaban ocupados con la esperanza de que, en unos instantes, tendría a su hijo de nuevo en sus brazos.

Junto al vapor, encontraron una escalera colgada justo encima de ellos, y los dos hombres subieron sigilosamente. Una vez en la cubierta, corrieron hacia la popa, donde el ruso señaló una escotilla.

—El niño está escondido ahí —dijo—. Es mejor que bajes tras él, ya que hay menos posibilidades de que llore de miedo que si se encontrara en brazos de un extraño. Yo me quedaré aquí de guardia.

Tarzán estaba tan ansioso por rescatar al niño que no le dio la menor importancia a lo extraño de todas las condiciones que rodeaban al Kincaid. El hecho de que la cubierta estuviera desierta, aunque el barco estuviera en marcha y, por el volumen de humo que salía de la chimenea, estuviera listo para zarpar, no le causó ninguna impresión.

Con la idea de que, en otro instante, tendría ese precioso paquete de humanidad en sus brazos, el hombre mono descendió a la oscuridad. Apenas soltó el borde de la escotilla, la pesada cubierta cayó con estrépito sobre él.

Inmediatamente supo que era víctima de una conspiración y que, lejos de rescatar a su hijo, él mismo había caído en manos de sus enemigos. Aunque intentó alcanzar la escotilla y levantar la tapa, no lo consiguió.

Encendió una cerilla, exploró los alrededores y descubrió que un pequeño compartimento había sido separado de la bodega principal, con la escotilla sobre su cabeza como único medio de entrada o salida. Era evidente que la sala había sido preparada con el propósito específico de servir como celda para él.

No había nada en el compartimento, ni ningún otro ocupante. Si el niño estaba a bordo del Kincaid, estaba confinado en otro lugar.

Durante más de veinte años, desde la infancia hasta la edad adulta, el hombre-mono vagó por sus refugios salvajes en la selva sin compañía humana de ningún tipo. Había aprendido, en el período más impresionable de su vida, a aceptar sus placeres y sus tristezas como los animales aceptan los suyos.

Así, no se rebeló ni protestó contra el destino, sino que esperó pacientemente lo que pudiera suceder a continuación, aunque no dejó de hacer todo lo posible por ayudarse a sí mismo. Para ello, examinó cuidadosamente su prisión, probó las pesadas tablas que formaban las paredes y midió la distancia de la escotilla que tenía encima.

Y, mientras estaba así ocupado, de repente oyó la vibración de las máquinas y el zumbido de la hélice.

¡El barco se estaba moviendo! ¿A dónde y con qué destino lo llevaría?

Y justo cuando estos pensamientos pasaban por su mente, llegó a sus oídos, por encima del ruido de los motores, algo que lo hizo estremecerse de aprensión.

Claro y estridente, desde la cubierta superior, llegó el grito de una mujer asustada.

CAPÍTULO II:Abandonado

Cuando Tarzán y su guía desaparecieron en las sombras del oscuro muelle, la figura de una mujer con un pesado velo corrió por el estrecho callejón hasta la entrada del bar del que acababan de salir los dos hombres.

Allí se detuvo y miró a su alrededor y, entonces, como si estuviera satisfecha por haber llegado finalmente al lugar que buscaba, entró con valentía en el interior de aquel antro inmundo.

Una docena de marineros medio borrachos y ratas de muelle miraron la inusual visión de una mujer ricamente vestida en medio de ellos. Rápidamente, se acercó a la descuidada camarera, que la miraba con una mezcla de envidia y odio por su hermana más afortunada.

—¿Has visto aquí hace un minuto a un hombre alto y bien vestido —preguntó ella—que se ha encontrado con otro y se ha ido con él?

La chica respondió que sí, pero no supo decir adónde habían ido los dos. Un marinero que se acercó para escuchar la conversación informó que, un momento antes, cuando estaba a punto de entrar en el pub, había visto a dos hombres salir y caminar hacia el muelle.

—Muéstrame la dirección que tomaron —gritó la mujer, poniendo una moneda en la mano del hombre.

El hombre la condujo fuera del local y juntos caminaron rápidamente hacia el muelle y a lo largo de él hasta que, al otro lado del agua, divisaron un pequeño barco que acababa de entrar en la sombra de un vapor cercano.

—Ahí están —susurró el hombre.

—Diez libras si encuentras un barco y me llevas hasta ese vapor —dijo la mujer.

—Rápido, entonces —respondió él—, porque tenemos que irnos si queremos alcanzar al Kincaid antes de que zarpe. Lleva tres horas listo y solo espera a ese único pasajero. Hablé con uno de los tripulantes hace media hora.

Mientras hablaba, la condujo hasta el final del muelle, donde sabía que había otro barco atracado y, después de ayudar a la mujer a subir, saltó dentro y empujó la embarcación. Los dos comenzaron a deslizarse rápidamente sobre el agua.

Junto al vapor, el hombre exigió su pago y, sin esperar a contar la cantidad exacta, la mujer le metió un puñado de billetes en la mano extendida. Una sola mirada a ellos convenció al tipo de que había sido más que bien pagado. A continuación, la ayudó a subir la escalera, manteniendo su barco cerca del casco, por si la lucrativa pasajera deseaba que la llevaran a tierra más tarde.

Pero pronto el sonido del motor auxiliar y el ruido de un cable de acero en el tambor de izado anunciaron que el ancla del Kincaid estaba siendo suspendida y, un momento después, el barquero oyó girar las hélices y, lentamente, el pequeño vapor se alejó de él hacia el canal.

Cuando se dio la vuelta para remar de vuelta a la costa, oyó el grito de una mujer procedente de la cubierta del barco.

“Eso es lo que yo llamo mala suerte”, pensó para sí mismo. “Podría haberme quedado con todo el dinero”.

Cuando Jane Clayton subió a la cubierta del Kincaid, encontró el barco aparentemente desierto. No había ni rastro de aquellos a quienes buscaba ni de ninguna otra persona a bordo. Así que continuó su búsqueda de su marido y del niño que esperaba encontrar allí, contra toda esperanza.

Rápidamente corrió hacia el camarote, que estaba a medio camino entre la cubierta superior y la inferior. Al bajar la corta escalera que conducía al camarote principal, flanqueada por habitaciones más pequeñas destinadas a los oficiales, no se percató del rápido cierre de una de las puertas frente a ella.

Atravesó toda la sala principal y, luego, volviendo sobre sus pasos, se detuvo ante cada puerta para escuchar, probando furtivamente cada cerrojo. Todo estaba en silencio, en silencio total, en el que los latidos de su propio corazón asustado parecían, en su exagerada imaginación, llenar el barco con estruendo.

Una a una, las puertas se abrieron al tocarla, solo para revelar interiores vacíos. Absorta, no se percató de la repentina actividad en el barco, el ronroneo de los motores, el golpeteo de la hélice.

Había llegado a la última puerta a la derecha y, al empujarla, fue agarrada desde dentro por un hombre fuerte y de rostro sombrío, que la empujó rápidamente al interior sofocante y maloliente.

El impacto repentino del ataque provocó un único grito agudo en su garganta; entonces el hombre le tapó la boca bruscamente.

—No hasta que estemos más lejos de tierra, querida —dijo él—. Entonces podrás gritar hasta quedarte sin voz.

Lady Greystoke se volvió para mirar el rostro barbudo y lascivo tan cerca del suyo. El hombre relajó la presión de sus dedos sobre sus labios y, con un pequeño gemido de terror al reconocerlo, se apartó de su captor.

—¡Nikolas Rokoff! ¡M. Thuran! —exclamó ella.

—Tu devoto admirador —respondió el ruso con una profunda reverencia.

—¿Mi hijo? —dijo a continuación, ignorando los términos cariñosos—. ¿Dónde está? Déjeme llevarlo. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Ni siquiera tú, Nikolas Rokoff, puedes carecer por completo de misericordia y compasión. Dime dónde está. ¿Está a bordo de este barco? Oh, por favor, si algo parecido a un corazón late dentro de tu pecho, ¡llévame con mi bebé!

—Si haces lo que se te pide, no te pasará nada —respondió Rokoff—. Pero recuerda que es culpa tuya estar aquí. Te embarcaste voluntariamente y debes asumir las consecuencias. Ni siquiera imaginaba —añadió para sí mismo—que me iba a tocar una suerte así.

Se dirigió a la cubierta, cerrando con llave la puerta del camarote con la prisionera dentro, y ella no lo vio durante varios días. La verdad era que Nikolas Rokoff era tan mal marinero que el mar agitado que había enfrentado el Kincaid desde el comienzo del viaje lo había enviado al camarote con un fuerte ataque de mareo.

Durante ese tiempo, su único visitante fue un sueco grosero, el desagradable cocinero del Kincaid, que le traía las comidas. Se llamaba Sven Anderssen, y su único orgullo era que su patronímico se escribiera con doble “s”.

El hombre era alto y delgado, con un bigote amarillo y largo, una tez poco saludable y uñas sucias. La simple visión de él con el pulgar mugriento metido en el guiso tibio, que parecía, por la frecuencia con que se repetía, constituir el orgullo de su arte culinario, era suficiente para quitarle el apetito.

Sus ojos pequeños, azules y cercanos nunca la miraban directamente. Había una astucia en todo su aspecto que se expresaba incluso en su andar felino, sumada a una sugerencia siniestra dada por el cuchillo largo y fino que siempre descansaba en su cintura, metido en el cordón grasiento que sostenía su delantal sucio. Aparentemente, era solo un instrumento de su oficio, pero Jane nunca podía deshacerse de la convicción de que bastaría una pequeña provocación para verla utilizada con fines mucho menos inofensivos.

Él era grosero con ella, pero Jane nunca dejaba de recibirlo con una agradable sonrisa y una palabra de agradecimiento cuando le traía la comida, aunque la mayoría de las veces ella tiraba la mayor parte por la pequeña puerta de la cabina tan pronto como se cerraba la puerta detrás de él.

Durante los angustiosos días que siguieron al encarcelamiento de Jane Clayton, solo dos cuestiones ocupaban su mente: el paradero de su marido y el de su hijo. Creía firmemente que el bebé estaba a bordo del Kincaid, siempre y cuando siguiera vivo, pero no podía imaginar si Tarzán habría sido perdonado tras haber sido atraído al maldito barco.

Sabía, por supuesto, del profundo odio que el ruso sentía por el inglés, y solo se le ocurría una razón para haberlo subido a bordo: despacharlo con relativa seguridad, en venganza por haber frustrado los planes favoritos de Rokoff y por haber sido, finalmente, el responsable de llevarlo a una prisión francesa.

Tarzán, por su parte, yacía en la oscuridad de su celda, sin saber que su esposa estaba encerrada en el camarote casi encima de su cabeza.

El mismo sueco que servía a Jane le llevaba la comida, pero, aunque en varias ocasiones Tarzán había intentado entablar conversación con el hombre, no lo había conseguido.

Esperaba descubrir, a través de ese tipo, si su hijo estaba a bordo del Kincaid; pero, a todas las preguntas sobre este u otros temas similares, el hombre solo respondía:

—Creo que pronto soplará un fuerte viento.

Así que, tras varios intentos, Tarzán se rindió.

Durante semanas que parecieron meses para los dos prisioneros, el pequeño vapor siguió navegando sin que ellos supieran hacia dónde. Una vez, el Kincaid se detuvo para cargar carbón, pero pronto reanudó el viaje aparentemente interminable.

Rokoff visitó a Jane Clayton solo una vez desde que la encerró en la pequeña cabina. Estaba delgado y con los ojos hundidos debido al largo período de mareos. El objetivo de la visita era obtener de ella un cheque personal con una elevada suma a cambio de garantizar su seguridad y su regreso a Inglaterra.

—Cuando me dejes a salvo en cualquier puerto civilizado, junto con mi hijo y mi marido —respondió Jane—, te pagaré en oro el doble de lo que pidas; pero hasta entonces no tendrás ni un centavo, ni la promesa de un centavo bajo ninguna circunstancia.

—Me darás el cheque que te pido —gruñó él—, o ni tú, ni tu hijo, ni tu marido pisarán jamás ningún puerto, civilizado o no.

—No confaría en usted —replicó ella—. ¿Qué garantía tengo de que no se quedaría con mi dinero y haría lo que quisiera conmigo y con los míos, independientemente de su promesa?

—Creo que hará lo que yo le diga —dijo él, dándose la vuelta para salir de la cabina—. Recuerde que tengo a su hijo. Si, por casualidad, oye el llanto agonizante de un niño torturado, tal vez le consuele pensar que es por su terquedad por lo que el bebé sufre, y que es su bebé.

—¡No harías eso! —gritó Jane—. No lo harías, ¡no podrías ser tan cruel!

—No soy yo el cruel, sino usted —respondió él—, pues permite que una insignificante cantidad de dinero se interponga entre su bebé y la inmunidad al sufrimiento.

El resultado fue que Jane Clayton extendió un cheque por una cuantiosa suma y se lo entregó a Nikolas Rokoff, quien salió de su camarote con una sonrisa de satisfacción en los labios.

Al día siguiente, quitaron la escotilla de la celda de Tarzán y, cuando este miró hacia arriba, vio la cabeza de Paulvitch enmarcada por el cuadrado de luz que había sobre él.

—Sube —ordenó el ruso—. Pero ten en cuenta que te dispararán si haces cualquier movimiento para atacarme a mí o a cualquier otra persona a bordo del barco.

El hombre mono saltó con ligereza a la cubierta. A su alrededor, pero a una distancia respetuosa, había media docena de marineros armados con rifles y revólveres. Frente a él estaba Paulvitch.

Tarzán buscó a Rokoff, cuya presencia a bordo estaba seguro, pero no había ni rastro de él.

—Lord Greystoke —comenzó el ruso—, con su continua y gratuita interferencia en los planes del señor Rokoff, finalmente ha llevado a usted y a su familia a esta desafortunada situación. Solo tiene que agradecérselo a usted mismo. Como puede imaginar, al señor Rokoff le ha costado una gran cantidad de dinero financiar esta expedición y, como usted es el único responsable de ello, naturalmente espera que se lo reembolse. —Además, puedo decirle que solo atendiendo a las justas exigencias del señor Rokoff podrá evitar las consecuencias más desagradables para su esposa y su hijo y, al mismo tiempo, conservar su propia vida y recuperar la libertad.

—¿Cuál es la cantidad? —preguntó Tarzán—. ¿Y qué garantía tengo de que usted cumplirá su parte del acuerdo? Tengo pocos motivos para confiar en dos sinvergüenzas como usted y Rokoff, ya lo sabe.

El ruso se sonrojó.

—No está en posición de lanzar insultos —dijo él—. No tiene ninguna garantía más que mi palabra de que cumpliremos el acuerdo, pero tiene ante sí la certeza de que podemos acabar con usted rápidamente si no llena el cheque que le exigimos. —A menos que sea más tonto de lo que imagino, debe saber que nada nos daría más placer que ordenar a estos hombres que dispararan. No lo hacemos porque tenemos otros planes para castigarlo, planes que se verían totalmente perjudicados por su muerte.

—Responda a una pregunta —dijo Tarzán—. ¿Mi hijo está a bordo de este barco?

—No —respondió Alexis Paulvitch—, su hijo está a salvo en otro lugar; ni siquiera lo mataremos hasta que usted se niegue a aceptar nuestras justas exigencias. Si es necesario matarlo, no habrá razón para perdonar al niño, ya que, con usted muerto, aquel a quien deseamos castigar a través del niño desaparecerá; y él se convertirá entonces, para nosotros, en una fuente constante de peligro y vergüenza. Ve, por lo tanto, que solo podrá salvar la vida de su hijo salvando la suya propia, y solo podrá salvar su propia vida dándonos el cheque que le pedimos.

—Muy bien —respondió Tarzán, pues sabía que cumplirían cualquier siniestra amenaza que Paulvitch hubiera hecho, y había una pequeña posibilidad de que, cediendo a las exigencias, pudiera salvar al niño.

Nunca se le ocurrió que lo dejarían vivo después de firmar el cheque. Pero estaba decidido a luchar contra ellos de una manera que nunca olvidarían y, posiblemente, llevarse a Paulvitch con él a la eternidad. Solo lamentaba que no fuera Rokoff.

Sacó de su bolsillo la chequera y la pluma estilográfica.

—¿Cuál es la cantidad? —preguntó.

Paulvitch mencionó una cantidad enorme. Tarzán apenas pudo contener una sonrisa.

Su propia codicia sería la causa de su ruina, al menos en lo que respecta al rescate. Dudó a propósito y discutió el valor, pero Paulvitch se mantuvo inflexible. Finalmente, el hombre mono llenó el cheque con una cantidad mayor de la que tenía en su cuenta bancaria.

Cuando se volvió para entregar el trozo de papel sin valor al ruso, su mirada se posó por casualidad en la proa de estribor del Kincaid. Para su sorpresa, vio que el barco estaba a unos pocos cientos de metros de tierra. Casi hasta la orilla del agua se extendía una densa selva tropical y, detrás de ella, un terreno más alto cubierto de bosque.

Paulvitch se dio cuenta de la dirección de su mirada.

—Serás liberado aquí —dijo.

El plan de venganza física inmediata de Tarzán contra el ruso se desvaneció. Pensó que la tierra que se veía delante era el continente africano y sabía que, si lo soltaban allí, sin duda encontraría el camino hacia la civilización con relativa facilidad.

Paulvitch cogió el cheque.

—Quítate la ropa —le ordenó al hombre mono—. Aquí no la necesitarás.

Tarzán dudó.

Paulvitch señaló a los marineros armados. Entonces, el inglés se quitó lentamente la ropa.

Bajaron un bote y, aún bajo fuerte vigilancia, llevaron al hombre mono a remo hasta la costa. Media hora más tarde, los marineros regresaron al Kincaid y el vapor comenzó a alejarse lentamente.

Mientras Tarzán permanecía en la estrecha franja de playa, observando la partida del barco, una figura apareció en la barandilla y gritó para llamar su atención.

Estaba a punto de leer una nota que le había entregado uno de los marineros cuando la pequeña embarcación que lo había traído a la costa se preparaba para regresar al vapor, pero al oír el grito que provenía de la cubierta, levantó la vista.

Vio a un hombre de barba negra que se reía burlonamente de él, sosteniendo sobre su cabeza la figura de un niño pequeño. Tarzán casi se lanzó, como si fuera a correr a través de las olas para alcanzar el vapor que ya se había puesto en marcha; pero, al darse cuenta de la futilidad de un acto tan precipitado, se detuvo a la orilla del agua.

Se quedó allí, con la mirada fija en Kincaid, hasta que este desapareció tras un promontorio de la costa.

Desde la selva a sus espaldas, unos ojos feroces y rojos lo miraban fijamente bajo unas cejas gruesas y prominentes. Pequeños monos en las copas de los árboles parloteaban y gritaban, y, a lo lejos, en el interior del bosque, se oyó el rugido de un leopardo.

Pero John Clayton, lord Greystoke, permaneció sordo y ciego, consumido por el dolor del profundo arrepentimiento por la oportunidad perdida: había sido demasiado crédulo al creer en una sola declaración del primer teniente de su archienemigo.

“Al menos tengo —pensó—un consuelo: saber que Jane está a salvo en Londres. Gracias a Dios que ella tampoco cayó en las garras de esos villanos”.

Detrás de él, la criatura peluda, cuyos ojos malvados lo observaban como un gato observa a un ratón, se arrastraba sigilosamente en su dirección.

¿Dónde estaban los sentidos entrenados del hombre mono salvaje?

¿Dónde estaba su agudo oído?

¿Dónde estaba su olfato sobrenatural?

CAPÍTULO III:Bestias Acorraladas

Lentamente, Tarzán desplegó la nota que le había entregado el marinero y la leyó. Al principio, causó poca impresión en sus sentidos entumecidos por el dolor, pero finalmente el significado completo de la espantosa trama de venganza se reveló ante su imaginación.

Esto le explicará [decía la nota] la naturaleza exacta de mis intenciones con respecto a su hijo y a usted.

Usted nació como un mono. Vivió desnudo en las selvas; nosotros lo devolvimos a su hábitat natural; pero su hijo se elevará un escalón por encima de su padre. Es la ley inmutable de la evolución.

El padre era un animal, pero el hijo será un hombre: dará el siguiente paso ascendente en la escala del progreso. No será un animal desnudo de la selva, sino que llevará un taparrabos y tobilleras de cobre y, tal vez, un anillo en la nariz, ya que será criado por hombres, una tribu de salvajes caníbales.

Podría haberte matado, pero eso habría reducido la medida completa del castigo que merecías de mis manos.

Muerto, no habrías sufrido al conocer la situación de tu hijo; pero vivo y en un lugar del que no puedes escapar para buscar o socorrer a tu hijo, sufrirás peor que la muerte durante todos los años de tu vida, contemplando los horrores de la existencia de tu hijo.

Eso, entonces, será parte de tu castigo por haberte atrevido a oponerte a

N. R.

P. D.: El resto de tu castigo tiene que ver con lo que le sucederá pronto a tu esposa; eso lo dejaré a tu imaginación.

Cuando terminó de leer, un leve sonido detrás de él lo trajo de vuelta, con un sobresalto, al mundo de la realidad presente.

Instantáneamente, sus sentidos se despertaron y volvió a ser Tarzán, el Hombre Mono.

Cuando se dio la vuelta, era un animal acorralado, vibrante con el instinto de autoconservación, que se enfrentaba a un enorme mono toro que ya lo estaba atacando.

Los dos años transcurridos desde que Tarzán salió del bosque salvaje con su compañera rescatada fueron testigos de una ligera disminución de los poderosos atributos que lo convirtieron en el señor invencible de la selva.

Sus grandes propiedades en Uziri exigían mucho de su tiempo y atención, y allí encontró un amplio campo para el uso práctico y el mantenimiento de sus poderes casi sobrehumanos; pero desnudo y desarmado para luchar contra la bestia peluda y de cuello robusto que ahora lo enfrentaba, era una prueba que el hombre-mono difícilmente habría aceptado en cualquier período de su existencia salvaje.

Pero no había más remedio que enfrentarse a la criatura enloquecida por la ira con las armas que la naturaleza le había concedido.