5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

¿Cómo se pudo vivir así? ¿Cómo lograron sobrevivir? ¿Qué estructura tiene el deseo en esa adolescente que busca vivir? Preguntas, o quizás interrogantes, que enmarcan el transitar de Elena en la última dictadura cívico-militar argentina. La dictadura, oscura, tenebrosa, sombría y triste, nos permite conocer un poco más de aquellos rituales dolorosos de la tortura, la búsqueda desde la militancia y la posibilidad de entender cómo los jóvenes buscaban vivir. El autor emprende una historia en aquella Buenos Aires quebrada, impactada por la desorganización político-social, pero con un movimiento joven que mostraba inquietudes. Entre las sombras de la tortu

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 151

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Producción editorial: Tinta Libre Ediciones

Córdoba, Argentina

Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo

Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Imagen de portada: Merlina Sheffield.

Corrección: Guadalupe Garione.

Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

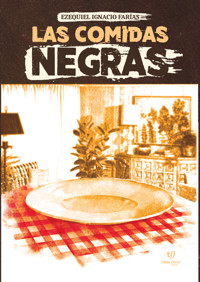

Farías, Ezequiel Ignacio

Las comidas negras / Ezequiel Ignacio Farías. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2023.

162 p. ; 21 x 15 cm.

ISBN 978-987-824-708-3

1. Narrativa. 2. Novelas. 3. Novelas Históricas. I. Título.

CDD A863

Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.

Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.

La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

© 2023. Farías, Ezequiel Ignacio

© 2023. Tinta Libre Ediciones

Las comidas negras

Parte 1

CAPÍTULO 1

Galletas y caramelos

Se escuchaban ruidos y gritos fuertes, como descontrolados. Ellos eran cuatro chicos, enfrentados de a dos. Parecía oxidado, pero ese metegol estaba muy cuidado por don Tulio, el kiosquero. El comercio siempre estaba a mitad de camino entre su casa y el Normal, en una esquina. Antes, seis escalones cambiaban la altura de la cuadra.

Elena amaba esos caramelos, pero más, las galletitas con nombre de ciudad, las Lincoln. Vanina y Patricia siempre miraban la elección de las golosinas. Los media hora no eran del agrado popular, pero a Elena le gustaban, los disfrutaba.

—¡Gol! —gritó uno de los pibes. Parecía un juego por la gaseosa.

Al entrar, Elena saludó a don Tulio. Había una persona más dentro del local.

—Buen día, don Tulio.

—Buen día, señorita. ¿Qué le puedo ofrecer?

—Quiero diez caramelos de los de siempre y un paquete de galletitas.

—Ya lebusco.

Mientras buscaba las monedas para pagar, miraba al otro cliente que se encontraba tranquilo hojeando las revistas del día. Generalmente, eran de autos, de moda, de bordado y las deportivas.

—Así que usted ve bien la cosa. Yo no sé, señor, pero parece que está jodido —comentó el kiosquero.

—Así es la cuestión. Acá va a haber orden; de a poco, lo vamos a implementar. Usted sabe que los subversivos son muy peligrosos. Esas ideas de izquierda y de Perón no se pueden soportar más.

—Yo no sé mucho, pero Perón me ayudó un poco. A mi familia también. Un poco de derechos obtuvimos. Si no, no hubiese podido abrir este kiosco. ¿Usted sabe? En el 51, yo trabajaba en una fábrica de hielo. La pasaba mal, la verdad, no le voy a mentir. Era muy sacrificado. Me levantaba muy temprano; en invierno, era más difícil. Pero, de a poco, fuimos viendo que trabajando podíamos tener algunos beneficios; vacaciones, por ejemplo. Yo conocí Mar del Plata por suerte.

—Sí, pero eso después fue difícil de sostener —comentó el cliente que se mostraba con un discurso marcado, completamente diferente al del comerciante—. Usted sabe que esas cosas, después, hay que pagarlas. Aparte, se metieron los zurdos y enquilombaron todo.

—No sé mucho de eso, solo le comento lo que me pasó. Después, pude hacer unos ahorros y abrir este kiosco. Es mi alegría hoy. Puedo venir y charlar con la gente como usted sin meterme en nada.

—Ya sé que no está metido en nada. Si no, no vendría —aseveró el ya visibilizado milico—. Pero tiene que cuidarse de quien entra en estos lugares. No vaya a ser cosa que se lleve una sorpresa —dijo mirando a Elena con sus libros en el bolso esperando sus caramelos y galletitas—. Bueno, don, lo dejo, que sigo de recorrida. Que siga bien y gracias por el refresco.

—Que siga bien, oficial —manifestó don Tulio con respeto, pero con desconfianza—. Esto es suyo, señorita. Acá tiene una bolsa.

Elena miraba a los chicos en el metegol. Pensaba en ellos, pibes de doce, quizás trece años. Pensaba en la libertad que tenían en ese momento. En ese giro del metegol.

La radio sonaba, aparecían tangos y un poco de folclore. Elena pagó y se dirigió hacia la salida donde esperaba Pedro. Ella lo miraba con admiración, como en aquella unidad básica.

—Como el viento, voy a ver —susurraba Pedro mirando hacia Cochabamba—. Como el viento, voy a ver nena… —le decía a Elena.

—Callate, Pedro, que hay milicos y no quiero que nos rompan las pelotas. Tengo un parcial y quiero llegar a horario.

Ni bien salieron, el cliente anterior estaba en la vereda del frente, pero no se sabía si miraba a la pareja o a los pibes jugando al metegol.

—Gol gana —dijo uno.

Y, al instante, gol de media cancha. Los derrotados fueron a buscar la bebida que habían prometido en la apuesta mientras los otros orillaban hacia el otro extremo para compartir la botella y la amistad. El uniformado seguía parado simulando mirar hacia los costados, pero seguía los pasos de los enamorados. Ella intuía que algo pasaba con esa persona que venía a usurparles la tranquilidad. Le comentó a Pedro que esa persona estaba en el kiosco de don Tulio y que hablaba como un milico. Él la tranquilizó, le dijo que esas cosas podían aparecer por el momento que vivían, pero que debía concentrarse en su parcial. Rendía Didáctica de la Lengua; una materia difícil, pero que a ella le entusiasmaba. Su ambición por sumar herramientas no detenía la complejidad de las asignaturas.

Caminaron, al mismo paso, pero en distintos pensamientos.

CAPÍTULO 2

Manzana dulce con pochoclos

Siete y cuarto o siete y veinte. Siempre sonaba a la misma hora. La neblina escondía los esbozos de luz que asomaba ese sol de primavera en Buenos Aires. La ciudad sentía. Tenía presente ese sonido ambiente que la había ido blandiendo de miradas, de sonidos, de instrumentos, de caras… Una ducha, un mate y el bolso para arribar hacia el afuera, ese afuera que tanto la intrigaba. Ella transitaba sus calles y una melodía sonaba en su cabeza caminando por Balcarce, llegando a la esquina de Venezuela. Caminaba mucho mirando los ventanales de las construcciones antiguas que eran acompañadas por el nombre de sus calles. Y le gustaba mucho su barrio, sus paredes, sus veredas, sus caminos.

San Telmo, para ella, era mágico, intrigante, colonial, histórico, atrapante. No quedaba cuestión por ver en sus recorridos. El empedrado le gustaba. Le suscitaba atención poder ver los colectivos transitar por ahí, el movimiento que el relieve le generaba a las caras de los pasajeros cuando el transporte saltaba en esas calles disonantes. Los árboles de finales de verano, los sitios de café recién despertando con sus coloridos ventanales y la llegada de los recursos gastronómicos para afrontar el día. El olor de las panaderías circundantes… Los más chicos yendo al colegio con sus impolutos uniformes y las señoras caminando al mercado con sus carros de compras no parecían entender la cara de ella. Venía con su camisa suelta, unos libros en su parte derecha y una bolsa con frutas en la mano izquierda. “Cuidate, hija”, fue lo último que escuchó al cerrar la puerta. Iba a encontrarse con Vanina, su amiga del colegio. Y cuando mi balsa esté lista partiré hacia la locura, con mi balsa yo me iré a naufragar, parecía entenderse en sus movimientos y su sonrisa desnudaba que en su bolsillo trasero llevaba ese tesoro que había encontrado en un pasamanos: un casete con La Balsa, algunas grabaciones de Manal y Desatormentándonos, de Pescado Rabioso.

Cruzó avenida Belgrano para esperar el 43, que la llevaba hasta Parque Centenario, lugar que habituaban en tardes de sol. Su sonrisa resplandecía y generaba confusión en los transeúntes. Buenos Aires era difícil en algunos horarios y una sonrisa podía desestabilizar lo cotidiano.

Allí, se juntaban a conversar un rato; tomaban mate, charlaban sobre sus cosas y de lo que estaba pasando el país. En esos encuentros, podían conversar de lo que no les permitían en el colegio. Tenían ideas acerca de su futuro universitario o, quizás, algún interés en una carrera que acompañara sus intenciones. En la escuela, pasaban algunas cuestiones que les interesaban: colectas o donaciones que no tenían idea a dónde iban. Ese tema las incomodaba; el no saber dónde depositaban eso que alguien necesitaba. Las horas se movían rápidamente entre esas conversaciones, charlas que se ampliaban. Se cuestionaban el hecho de no solo dejar una bolsa con ventura incierta, sino ellas poder llevarla hacia algún destino que pudieran conocer. “Yo creo que conozco de un lugar, pero no sé si me acompañás”. Esa fue la primera firma que se imprimió en su contrato venidero.

Vanina vivía cerca, en Villa Crespo. Llegaba siempre temprano para esperarla en la parada de Díaz Vélez y Acevedo. El abrazo era característico en ellas por más que compartieran horas en el colegio. Algo más las unía.

Les gustaba el parque, les gustaban las escalinatas de piedra donde se mezclaban el pasto verde y los abedules que se movían al ritmo de la brisa. Les parecía interesante mirar a los muchachos y las muchachas que sorprendían en las canchas de básquet, algunas improvisadas, moviendo el balón con los característicos pantalones cortos de las tres líneas. En sus caminatas, algunos puentes permitían la invención de historias para superar el tramo con velocidad, pero con atención en los animales que desfilaban en sus aguas: patos, gansos y algunos peces dirimían los pedazos de panes y pochoclos que acercaban los más pequeños para sorprenderse en dicho espacio. Allí, también se pronunciaban algunos artistas, artesanos, libreros y gente que inspeccionaba las obras a la venta. El parque era realmente grande, rodeado de imperantes edificios con estructuras teñidas de humedad, cortinas de colores y animales en las terrazas.

Algunos momentos postergaban los encuentros por las lluvias características de Capital, que no les permitían esos íntimos espacios de júbilo.

Buenos Aires estaba movido, estaba en una búsqueda de piezas que no encajaban. Y no solamente que no encajaban, sino que algunas, a veces, eran escondidas a propósito. En los colegios, además de las colectas como cara de una sociedad estable, se sabía que Perón había retornado al país. Pudimos mirar en la televisión el despelote en el aeropuerto. A Ezeiza lo entendimos después, cuando lo categorizaron como masacre. Y, ahí, también, aparecieron las elecciones, algo que a nosotras nos sorprendía e íbamos preguntando cómo era aquel sistema que nos parecía dificultoso de establecer. Nosotras no recordábamos un acontecimiento de tal índole, como una votación. En realidad, lo que nos era difícil era la posibilidad de elegir. Ya nos habían acompañado, en nuestra infancia y lo que llevábamos de adolescencia, los cuidados que teníamos que tener, los horarios en los que podíamos salir a pasear o vernos, cuándo teníamos que volver a nuestras casas y qué lugares no debíamos visitar. Igual, siempre estábamos en nuestra sintonía, con nuestra música. ¡Ah! También nos comentaban que había bandas y conjuntos que teníamos que escuchar solo en casa. A nosotras nos gustaba Almendra y Pescado, nos gustaba el Flaco en realidad; esa voz y ese pelo nos gustaba mucho. Obviamente, éramos hijas de Sui Generis, pero era un poco más difícil conseguir sus canciones. Quizás, no nos atraía tanto lo pesado, Billie Bond o Pappo, pero igual nos gustaba estar en lugares donde la gente lo escuchaba. Sentíamos que apoyábamos una instancia cultural diferente.

Las garrapiñadas y todas las cositas dulces del parque nos llevaban a los caminos de siempre en el lugar y era lo primero que conseguíamos. Una para cada una. Algunas veces, Vanina elegía la manzana dulce con pochoclos.

CAPÍTULO 3

Garrapiñadas

Elena siempre tenía la intención de realizar algo más en su cotidianeidad. No solo quería disfrutar de sus pasatiempos o del colegio, sino que veía en diferentes espacios que algo pudiera hacer. Se interesaba en que nadie sufriese, en que nadie la estuviera pasando mal, pero sus recursos y herramientas eran débiles para afrontar los escenarios que sorprendían a esa capital en ebullición. Muchas veces, por fuera de su casa, veía a personas que estaban en la calle, pidiendo o revisando residuos, lo cual la movilizaba, la incomodaba, le permitía un inicio de repensar su situación. No es que viviese una situación difícil, sino que, quizás, se sentía en privilegio por su pasar y sus posibilidades; la de estudiar, la de divertirse, la de comer. Algo tan establecido como comer. Eso que callaba, pero que sentía, su amiga lo conocía y temía cómo podía dispararse.

Siempre que paseaban por el parque, escuchaban los casetes que habían conseguido en el momento y se transmitían los deseos de hacer algo. Hablaban de recolectar algunas prendas y alimentos y de las intenciones de acercarlos a diferentes barrios. Pensaban, también, en realizar juegos para infancias en riesgo. Pero nada las convencía, o quizás, nada conocían para poder hacer algo de eso que las inquietaba. Eran chicas en corta edad todavía y, tal vez, eso también les generaba un freno. Además, no sabían qué iban a pensar sus familias, ya que ellas conocían las historias que en cada cena o almuerzo contaban para darles la chance de cuidarse y protegerlas. Vanina ya había sido perpetrada por esa mirada de atención que presentaba su cómplice y, cada vez más, se entregaba a esa intención que se manifestaba.

En el primer giro del camino hacia las garrapiñadas, Elena comentó que le gustaría enseñar a escribir. Ella siempre realizaba algunos escritos en su casa, líneas que constituía como poesía o ciertos apuntes de su agrado en la escuela. Quizás, también, había sido nutrida la idea por la madre docente y el padre profesor, librero, también, de oficio. Allí, encontraba acceso a libros y escritos de varios aspectos que descubría preguntándoles a ellos qué era lo que leían. A veces, se encontraba con obras que le intrigaban y la entusiasmaban. En ocasiones, otros más densos, que abandonaba en la punta de su cama, donde su papá volvía a buscarlos para dejarlos en la gran biblioteca que ocupaba el living de su casa.

Viviana la miró con asombro y se precipitó:

—Elena, todavía no terminamos la secundaria. ¿Cómo vamos a hacer?

—No sé, capaz que es animarnos nomás. Escuché que hay varios lugares para llevar cosas, capaz podemos averiguar. Mirá, vi que un lugar en microcentro junta varias cosas; pegan algunos carteles cerca de casa. Quizás, podemos averiguar. Capaz que hacen visitas a barrios y llevan cosas y hacen actividades.

—¿Y dónde es o a quién conoces de ahí? —preguntó Viviana con desconfianza que, quizás, no era para menos, ya que sabían que algunos lugares todavía estaban con dificultades.

—Podríamos ir a preguntar; total, no perdemos nada. Dale, acompañame. Vamos mañana o el sábado. El sábado, mejor, así tenemos más tiempo.

Viviana se tomó unos segundos para pensar un poco y, con su mirada de duda, accedió al pedido de Elena.

El desafío de trasgredir un poco lo establecido acompañaba esa adolescencia creciente y era alimentada por lo desconocido, que, quizás, le generaba un reto.

Se fue yendo la charla hacia otros intereses sumados a alguna caminata que acompañaron con las pocas garrapiñadas que les quedaban en el paquete. Se despidieron y se fue cada una para su costado con la promesa de conversar, al día siguiente, sobre ese asunto que en silencio debían conservar.

CAPÍTULO 4

Miguelitos

Ese sábado, se encontraron en Corrientes y Pueyrredón. Allí, Vanina bajaba del colectivo entre los curiosos y los turistas que presentaban un interés común: aprovechar las horas del día en microcentro. Es que, en realidad, Buenos Aires siempre era eso: los paseos, las compras, las calles finitas, los lugares centenarios. Eso, quizás, era la capital del país para los turistas un sábado.

La buscaba a Elena entre el tumulto de gente o elevaba la vista para visibilizar la numeración del colectivo. Vanina siempre le recriminaba la impuntualidad a veces entendida por el transporte y otras, por despiste de Elena. Cuando frenó el colectivo, se apresuró entre la marabunta de personas para que su amiga la divisara dentro de ese momento tan habituado en sus vidas, ya que sabía que se enojaba fácilmente por los desencuentros y por los desfasajes temporales. Pero esa vez, no hubo confusión. Entre su bolso y el paquete de miguelitos de dulce de leche que le recordaban a los desayunos con su madre, se registraron con la mirada inmediatamente.

—Compraste facturas seguro —le dijo Vanina. Y ambas sonrieron, se entrelazaron los brazos y caminaron desafiando la tempestiva marcha de la gente, turistas sobre todo.

—¿Cuál es la dirección? —preguntó la que primero había arribado.

—Acá a dos cuadras, sobre Tucumán. Vos sabés que cuando le dije a mi mamá que veníamos, le dije que quería ser como ella y mi papá, que quería enseñar. Quiero enseñar. Eso me gustaría hacer en los barrios. Enseñar a leer, a escribir. A que la gente lea lo que escribe. ¿Te imaginas? ¿Alguien que pueda leer algo que escribió por primera vez en su vida?

—Vamos, Elena, vamos que se nos va a hacer tarde.

La entrada era de un color parecido al gris, con un cartel arriba que denunciaba el nombre del último presidente proscripto: Juventud de Juan Domingo Perón. Había una puerta amplia, como de carnicería, con una gran cadena que parecía pesada, oxidada como correspondía al paso del tiempo. La entrada era angosta en relación con los negocios aledaños. Elena y Vanina se detuvieron a un costado de dicho ingreso y miraron hacia donde estarían dirigiéndose. El olor a facturas continuaba mezclándose con lo característico de Capital. No era un día tan caluroso como de costumbre en microcentro, pero se acentuaban unas horas de remera corta. Se quedaron esperando unos minutos intentando que alguien apareciese y las recibiera, pero nada permitía pensar que las estuvieran esperando.

Tres golpes en la chapa y activaron el inicio de ese recorrido sin tener tan claro el protocolo a seguir. Unos pasos se escucharon y sus brazos se fortalecieron en enredo. Ni bien se levantaron esas persianas pesadas, las chicas miraron hacia adentro para ver a quién podían dirigirse. Los rayos de luz de la calle Tucumán ingresaban en esa vereda un poco rota, con algún desnivel, metiéndose despacio en un piso del lugar con papeles, bolsas y algunas cajas que parecían llenas de algo. Elena entró con algo de sorna, con desconfianza, pero sosteniendo su ilusión. En esos años, los deseos, en su cumplimiento, eran casi metáforas, búsquedas lejanas de momentos. Ella no pensó en lo que sucedía, sino en lo que quería que sucediese; no lo sintió, pero su búsqueda empujó sus dudas y la llevó a preguntar:

—¿Se puede?

El hombre que había levantado esas pesadas persianas la miró y le dijo:

—Si es para donar, esperame un cacho que caliento la pava y te anoto. Si es para consultar algo, bancame por lo mismo. Pero pasá, que nos estamos acomodando. Ahora, viene el resto.

Tenía una voz simple, convincente y segura la persona que había oficiado la bienvenida.