Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Metrópolis Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

«... su infancia era un rompecabezas en el que las piezas no encajaban, y aunque estaba cansada de mirar hacia atrás, no podía evitarlo. Quería saber.» Teresa, Amalia y Jazmín son tres hermanas muy unidas pero enfrentadas por varios secretos. El matrimonio de Jazmín está en crisis. Mientras sus hermanas la ayudan a encontrar una salida, aparecen pactos de silencio en los que quedan atrapadas. Pactos que repiten una historia. Pero cuando el pasado amenaza con quebrar el presente y trastocar los recuerdos de seres queridos, ya no es tan fácil avanzar juntas. No todas quieren saber más, entonces surge el dilema: ¿cómo romper con las lealtades heredadas sin hacer daño?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 223

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LAS RAMAS CAÍDAS

Guillermina d’André

NARRATIVAS

D’André, Guillermina

Las ramas caídas / Guillermina D’André. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Metrópolis Libros, 2022.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-8924-35-9

1. Narrativa Argentina. 2. Novelas de la Vida. I. Título.

CDD A863

© 2022, Guillermina d’André

Primera edición, junio 2022

Diseño y diagramaciónLara Melamet

Corrección Martín Vittón y Marcela Codda

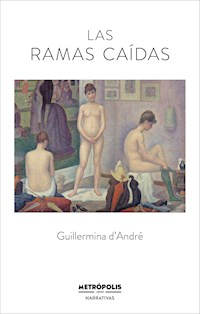

Imagen de la cubierta:Les Poseuses, de Georges Seurat, 1884-1886, óleo sobre lienzo, 207,6 cm × 308 cm, Barnes Foundation.

Conversión a formato digital: Libresque

Hecho el depósito que establece la ley 11.723. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin la autorización por escrito de los titulares del copyright.

Editorial PAM! Publicaciones SRL, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

www.pampublicaciones.com.ar

A mis hermanas Pachu, Sofi y Nuni.

A mi hermano Juancho.

Las hermanas

Amalia se miró la mano izquierda, los dedos largos, las líneas que se entrecruzaban, las manchas nuevas como lunares. Jugó con la alianza que todavía brillaba. Le quedaba suelta, podía sacársela y ponérsela cuantas veces quisiera. Pero no se la sacaba. Le gustaba hacerla girar. Hacía casi veinte años que la llevaba en el dedo. La vida también da vueltas y vueltas, pensó. Y los últimos años había tomado velocidad, tal vez tenía que ver con la edad, el tiempo pasaba más rápido y algunas cosas sin embargo no avanzaban. O quizás tenía que ver con la muerte de su mamá, el año anterior. No se acordó de la cara de Elena en ese momento sino de la alianza finita y opaca en el dedo muerto. Aquella vez, cuando cerraron el cajón, Amalia pensó que ese anillo era parte de su madre, como una uña encarnada.

Amalia había estirado las piernas sobre la mesa ratona y Jazmín estaba acostada en el sillón con la cabeza sobre su falda, como cuando eran chicas. Amalia le corrió el pelo para ver cómo era la alianza de su hermana, no se acordaba si era redondeada o chata, como la de ella, si era de oro amarillo, rosa o blanco, pero Jazmín tenía las manos escondidas formando una almohada bajo su cabeza. Qué importa, se dijo, ni que fuera señal de algo. Le acomodó el pelo atrás de la oreja y se lo acarició hasta que los dedos se despegaron de las puntas. El pelo de Jazmín era brillante y grueso como el de los caballos, y a Amalia también la calmaba tocárselo.

En ese rato de silencio Jazmín miraba a través del ventanal. Se vio arrodillada frente a los canteros blancos y violetas removiendo la tierra, plantando esas rosas iceberg y esas salvias cuando eran brotes. Los recuerdos tomaron forma, y se lo comentó a Amalia. Josecito corriendo atrás de la pelota, Marita e Isabel en el cochecito doble jugando con los pies. Entonces, ella era joven y la tristeza parecía fácil de llevar, hacía un pozo, prensaba la tierra y aplastaba. La familia era un objetivo posible igual que ese jardín, esos árboles que habían crecido altos y frondosos. Si fuera tan fácil como diseñar un parque, se lamentó Jazmín, y se secó las lágrimas que igual seguían cayendo y le humedecían el pantalón a Amalia.

Había llovido, pero ahora un poco de sol se colaba entre las nubes. Amalia vio pétalos blancos que manchaban el pasto mojado y sectores pelados con barro al lado del camino de quebrachos que iba a la pileta. Un rayo de sol que no llegaba a calentar. Me parece que está despejando, escuchó decir a Jazmín.

Esa mañana, un rato antes de que Jazmín la llamara, Amalia acababa de sentarse a leer Bright lights, big city, una edición vieja, en inglés, que ya había leído años atrás y que por alguna razón la tentó releer. Jazmín no necesitó pedirle que fuera a su casa ni explicarle qué pasaba, solo dijo “José” y su voz quebrada aspirando el llanto fue suficiente. Jazmín le contó que no había conseguido hablar con Teresa, que le había dejado un mensaje. Siempre llamaba a las dos. Con el tubo entre el hombro y la oreja, Amalia le dio un último sorbo a la taza de té y la dejó a medio tomar en la mesita junto al libro abierto. Cada vez que se trataba de su hermana menor, Amalia salía corriendo.

Llegó en quince minutos, eran las diez y media cuando entró por la puerta de servicio, que siempre quedaba abierta. La buscó en el cuarto, la destapó, la obligó a salir de la cama y a lavarse la cara. La apretó fuerte y le besó la cabeza.

—Todo va a estar bien, Jazmín —le estiró la ropa, le acomodó el cuello de la camisa—. Es mejor. Hay que terminar con esto.

Amalia sintió que abrazaba un cardo, su hermana estaba en guardia detrás de sus ojos rojos. Se defendía de las palabras. Amalia la agarró de la mano que le colgaba y la llevó al living como si fuera una hija. Abrió las cortinas, se tiraron en el sillón y recién entonces le preguntó qué había pasado. Le gustaba estar sola con ella. Aunque la incomodaba reconocerlo, agradecía que Teresa no hubiese llegado.

A la mañana temprano, después de dejar a los chicos en el colegio, Jazmín se había enrollado vestida bajo las sábanas para no escuchar a José, que le gritaba desde la cocina y golpeaba las puertas de la alacena.

—Sé que me escuchás, Jazmín.

Él quería separarse. Quería dejarla, otra vez. Había vuelto tarde, ella había pasado toda la noche en vela. Cuando José se fue dando un portazo, Jazmín esperó un ratito más por si volvía. Después llamó a sus hermanas. Ahora, acostada en el sillón, descalza, Jazmín daba la impresión de un soldado rendido. Amalia aprovechó. Quería que su hermana abriera los ojos, que viera lo que para ella era evidente. Tenía que hacerlo antes de que llegara Teresa.

—¿Vos te acordás de lo que fue tu noche de bodas en el Alvear?

Jazmín no contestó. Amalia siguió hablando.

La noche del casamiento José había llevado a sus amigos al hotel y había dejado a Jazmín en el cuarto, esperándolo. Enseguida vuelvo, había dicho, y ella se quedó apretando el control remoto, corriendo la cortina pesada de tres capas para mirar por la ventana, con su camisón de encaje color uva y la lencería nueva. La avenida ancha estaba quieta por más que Jazmín tratara de ver un auto, una sombra. Amalia sabía que Jazmín no quería rememorar esas imágenes. José había vuelto de madrugada, totalmente borracho, y se había desplomado en el piso. Jazmín no se animó a llamar a su mamá esa vez. Probó con Teresa, que estaba dormida y no escuchó el teléfono. En cambio Amalia después de la fiesta se había quedado mirando al techo, buscando en las vigas de madera alguna verdad reveladora para entender a su familia. Por eso la atendió enseguida, se puso un jean, zapatillas, subió al auto y fue al hotel donde su hermana pasaba la noche de bodas.

—Cuando entré al cuarto y vi a José con una mano sobre la cabeza y la boca abierta, ni te digo las ganas que tuve de pegarle una patada. ¿Te acordás? Lo arrastré por la alfombra tirando de un pie hasta la ducha de agua fría —siguió Amalia.

Lo que no contó Amalia sobre aquella noche fue que lo arrastró ella sola porque sabía que Jazmín estaba embarazada, aunque lo negaran. Jazmín, su madre. Todos. Ella misma. Y diecisiete años después seguían diciendo que Josecito, con sus cuatro kilos, había marcado un récord de peso entre los sietemesinos del Británico. Elena seguiría negando la fecha del embarazo si resucitara. De eso Amalia estaba segura. No tenía sentido, y sin embargo ni ella, que se jactaba de ser frontal, podía hablar de ese tema con su hermana. Ni siquiera en este momento. Las palabras no aparecían, algo las estancaba al fondo.

Al lío de la noche de bodas Jazmín lo recordaba distinto: era verdad que José había tomado de más y que ella se preocupó. Tuvo miedo de perderse la luna de miel. ¿La había llamado a Amalia llorando? ¿Pero llorando-llorando? Habían llegado al aeropuerto justo antes del último aviso para abordar. Y ese sí que había sido un momento de estrés, comentó. Se secó los ojos con el puño y se sentó sin apoyarse en el respaldo.

Amalia siguió hablando como si hubiera otra Jazmín en el interior de su hermana, una parte sólida dispuesta a escuchar abajo de todas esas capas. Le preguntó si se acordaba del día en que volvió del sanatorio con Josecito recién nacido.

—Sí, era enorme. Y yo tenía las lolas que me explotaban, no sabía por dónde sostenerlo. Vos me trajiste. No me olvido. ¿Y mamá?

—¿En serio no te acordás?

A su mamá no le contaron lo del taxi. José la quería hacer volver sola en taxi, y cuando él llegó esa noche con una sonrisa estúpida estirando la nariz para olfatear y preguntó qué había para comer, su madre ya había llegado y tomado el control de la casa.

Mientras hablaba, Amalia podía ver sus palabras:

Elena con el pelo recogido en una hebilla de carey, con aros de perlas, levanta la tapa de la cacerola para que la cebolla, el romero y la carne se deslicen como serpientes. La piel de Elena en cambio huele a Orlane, su perfume de siempre. Como si nada nunca se le pegara. Sonríe satisfecha y manda a José a lavarse las manos señalando el baño con el cucharón de madera. Jazmín está vestida y maquillada, con el bebito en brazos. Como para sacarles una foto. Pero este es momento de atender a tu marido, la voz de la madre y una caricia suave. Se retira al cuarto más alejado con su nieto.

—José nunca se la aguantó a mamá, ¿no?

La pregunta de Amalia quedó flotando entre ellas como un cadáver hundido que ahora subía a la superficie.

Jazmín se dejó caer sobre el respaldo y se movió buscando una posición cómoda. El pecho le dolía como si los omoplatos y las costillas le apretaran. Tenía la garganta seca, rasposa.

—Tengo ganas de tomar algo.

—¿Café o whisky? —bromeó Amalia y Jazmín se rio de compromiso. Tenía que esforzarse más, de las tres hermanas, nunca había sido la graciosa—. Para vos, cortado, ya sé.

Jazmín torció el cuello y la vio irse por el pasillo hasta la cocina. Amalia tenía una forma particular de andar, cansada, como si quisiera compensar la seducción de su cuerpo, sacudirse lo lindo. Se ataba el pelo castaño en una colita y usaba los pantalones demasiado grandes. Era alta, de espalda ancha y piernas largas. La camisa de lino blanca se movía siguiendo a las caderas. Todos decían que Jazmín era la más linda y ella sabía que era por tener los colores de su papá, ojos azules, pelo rubio, sonrisa blanca. Blanca y fácil, pensó y no le molestó esa referencia.

Amalia, en cambio, era de mirar directo a los ojos, y cuando abría la boca, la familia se paralizaba. Jazmín también le tenía miedo a veces. Y sin embargo, Amalia era su ángel guardián. Ángel de alas negras y lengua filosa. Jazmín miró el reloj, ¡que llegue Teresa! La hermana mayor era práctica. Pongamos las cosas en su lugar, decía. Amalia, en cambio, buscaba como un perro el hueso que estaba escondido. Olía, husmeaba,desordenaba. A veces tenía razón. Como cuando enfrentó a su mamá porque quería disfrazar de neumonía el cáncer de pulmón del tío Rodolfo. Al año se murió, pero todos siguieron pensando que Amalia era pesimista. Veía los defectos y los problemas como si tuvieran relieve. Eso decía su mamá. Por eso Jazmín la escuchaba tratando de tamizar sus palabras.

Amalia volvió con dos tazas de café, la mirada puesta en el fondo del jardín. ¿Podía usar alguna metáfora de raíz podrida o era demasiado? Vio el pelo largo de Jazmín que le llegaba hasta la cintura. Teresa le había dicho varias veces que se lo cortara. Que ya no tenían edad. Amalia no quería que llegara Teresa. Siempre daba órdenes. Desde que se había muerto la madre, parecía que el espíritu viejo se hubiera adueñado del cuerpo de su hermana. Teresa no toleraba que la vida y sus cosas no fueran perfectas. No hay que andar hurgando, Amy, se nos va la vida. Amalia la remedó en silencio en su cabeza. Eimi, así le decía.

Las dos se parecían a su mamá. Tenían el mismo corte de cara, la nariz recta y bocas grandes. Cuando eran chicas esas bocas eran demasiado grandes para sus caras, pero ahora encajaban perfecto. Teresa tenía el pelo corto y planchado, ojos verdes hundidos en cuencas oscuras y pómulos que sobresalían. Cuando Amalia le decía que sus brazos parecían huesos de pollo que en un abrazo se podían quebrar, ella se reía. Una medalla redonda de la virgen, herencia de la abuela Mamina a su primera nieta mujer, le colgaba del cuello largo de ángulos marcados. Era anticuada, pero casi nunca se la sacaba, como si fuera el adorno más delicado. O un amuleto, pensó Amalia. Si fuera de ella, la empeñaría. Teresa usaba camisas de seda, pantalones pinzados o polleras que le llegaban a la rodilla. Tenían estilos tan distintos que sólo se notaba el parecido al verlas una al lado de la otra.

De chicas eran compañeras, se entendían. Dejaban los caballos ensillados, fingían dormir la siesta y se escapaban hasta el almacén a comprar chicles jirafa y coca cola. Los guardaban dentro de las botas de goma y no los compartían con nadie más. Se divertían tanto cada verano en Córdoba. El calor dejaba a los grandes guardados y eso les daba libertad. El recuerdo le cambió el semblante. Amalia sonrió, pero cuando miró a Jazmín para comentarle, supo que otra vez había ido demasiado rápido. Siempre se precipitaba. Le costaban los tiempos de su hermana menor, pero si no los respetaba, Jazmín no iba a poder escucharla. Ese había sido el consejo de Pablo. Lo bueno de tener un marido psicólogo, pensó. Estrategia, Amalia, estrategia, se dijo, y apoyó la bandeja en la mesa para buscar algo.

—Tu azucarera de porcelana me hace volar al campo, a cuando éramos chicas. El arroyo, escalar las rocas, correr a las gallinas —cuando habló, le brillaron los ojos—. ¿Te acordás de que en la casa principal dormían los grandes? Nos tenían prohibido ir, ¿qué harían? Lo peor es que no hacían nada. ¿Y lo del cuarto de Mamina?, ¿te acordás?

Sólo lo habían visto una vez, el día que la abuela dejó la ventana abierta durante su siesta. El resto de los primos ya se habían vuelto a Buenos Aires y empezaban a aburrirse. Habían juntado cucarachas en un frasco. La cocina del campo estaba llena. Jazmín las arrinconaba entre la escoba y la pared, y Amalia las agarraba con la mano, las envolvía y sentía las patas moverse sobre sus dedos. Teresa usaba las uñas como pinzas para sostener las aletas o las antenas, y a veces se quedaba con partes en la mano y las cucarachas salían corriendo mutiladas hasta que Jazmín las encerraba otra vez.

—¡Qué asco! Me dan ganas de vomitar de sólo pensarlo.

—¿De quién fue la idea? ¿Tuya? —quiso saber Jazmín. Al ser las más chica, muchas veces necesitaba que sus hermanas le completaran los recuerdos.

—La idea de juntarlas fue mía, pero lo otro se le ocurrió a Teresa. Las travesuras más bravas las planeaba ella. Era tremenda. ¡Las que le hizo a Ramona! ¿Te acordás?

—¿Ramona era la cocinera gorda que usaba medias hasta abajo de las rodillas que la apretaban como matambre? —preguntó Jazmín.

Se tentaron. La angustia había dejado el cuerpo de Jazmín tan agotado que ahora la risa la sacudía. Amalia sabía que iba bien por ahí.

—Me muero si me lo hacen a mí. Éramos malas.

—Yo los mato. Por suerte Ramona nos cubrió y se ligó los gritos de la vieja.

—No le digas “la vieja” —a Jazmín no le gustaba que Amalia hablara así de su abuela Mamina.

—Era una arpía, pero le digo “la vieja” con cariño. Por los cuentos de los lunes, me encantaban.

Todos los lunes de verano su abuela le pedía a Carmen, la preferida entre las mucamas, que llevara mantas para los nietos y una reposera de mimbre con almohadones para ella, una mesita con su taza de té y la azucarera de porcelana. Carmen disponía todo bajo la sombra del ombú al lado del arroyo y se sentaba entre los nietos a escuchar. Durante los cuentos, Mamina relajaba la mirada, sonreía con la boca blanda. Pero con el clap de las tapas del libro sus ojos volvían a ser los de un juez déspota. Ella fue la que decidió que a partir de los tres años los hijos pasaban a la casa chica bajo el cuidado de Carmen. Durante los almuerzos, ella se encargaba de servir los platos de las mujeres y nunca las dejaba repetir.

—No importa la edad, una dama es una dama.

Ramona a veces les daba las sobras en la cocina. Teresa era la más golosa, y aunque eran todas flacas y largas, ella tenía la panza redonda y un poco hacia fuera. Usted debería dar el ejemplo, m’hijita, la retaba a Teresa con la nariz achicharrada. A los primos varones les dejaba repetir postre.

—¿Nadie se dio cuenta de que habíamos sido nosotras? Lo de las cucarachas en la cama, digo —preguntó Jazmín.

—Se hicieron los tontos, supongo.

—Se las tendríamos que haber tirado en el piso. Le caminaban por la mano.

—El grito que pegó, y Ramona entró como un trombo y empezó a los escobazos y pisotones mientras mamá y Carmen calmaban a Mamina —Amalia se rio al acordarse de su abuela siempre tan compuesta, gritando y pegando saltitos de los nervios.

—Esa parte no la vi, ya había salido corriendo a hacer pipí en el árbol. Cuando me ponía nerviosa, se me escapaba —dijo la hermana menor mientras revolvía, y miraba cómo Amalia chupaba la cucharita desafiando los modales que les habían enseñado.

—Yo te dije que no te cases, Jaz. José te hace mal. No te quiere —Amalia dejó atrás en un segundo invisible la levedad de la infancia.

Con su taza entre las manos, Jazmín tomó el café para tragar las palabras. Las sentía caminar dentro de su boca como si fueran cucarachas.

—Yo lo quiero a José —se defendió.

Amalia quería sacudirla antes de que llegara Teresa. Se agachó frente a ella y le tomó las manos.

—La plata —dijo—. A José le gusta la plata. No le gustás vos. Te merecés a alguien mejor.

Jazmín se apartó con los ojos abiertos. Amalia la tenía acorralada, vulnerable, era el momento de que enfrentara las cosas.

—¿Vas a mirar para el costado como mamá? La vida no es la foto de la familia, es mentira. Papá, José, los campos, la guita. La gente hace cosas tontas por el apellido, por quedar bien o por vivir de arriba —dijo Amalia.

—¡No podés hablar así, Amalia!

—Pucha, digo, no lo puedo creer —protestó Amalia cuando el sonido del timbre la detuvo con el retruque en la boca. Sintió en el cuerpo la impotencia de no poder seguir con el envión. Lo oyó como la campana que sonaba en las peleas de boxeo que su marido miraba por televisión. Primer round y la mandaban a la esquina. A ella le aburría ese deporte, pero a veces se quedaba intentando distinguir si los golpes eran buenos o solo guantazos por el aire. Aunque decía qué horror, qué horror, le encantó la vez que vio un knock out.

Se paró y fue hasta la puerta. Siempre pasa, en la vida como en la películas, pensó, en momentos determinantes un sonido disruptivo, una sombra, una voz, aparecen y tuercen el camino.

Era Teresa.

La receta

La torta que sostenía bajo su sonrisa ancha de labios cerrados parecía comprada en una casa de té inglesa. Se podían ver algunas nueces y los colores naranjas y marrones de la zanahoria caramelizada. La traía en un plato con campana de cristal que había sido de su mamá. ¿Por qué lo tenía Teresa?, se preguntó Amalia. ¿Y en qué momento habían repartido esas cosas? Sin soltar el picaporte, le devolvió el gesto a su hermana, como un espejo, las comisuras estiradas formando paréntesis alrededor de los labios. Se querían, pero en sus caras asomaba la tirantez. Como en una cinchada.

Teresa miró por arriba del hombro de Amalia. Le guiñó el ojo, le dio el plato y fue a abrazar a su hermana menor.

—¡Ay, qué caripelas! Por suerte le puse pasas extra borrachas de coñac.

Jazmín sonrió sin alegría pero con alivio, se acomodó la melena para un costado y dejó de tocarla. Parecés una adolescente siempre enroscando el pelo entre los dedos. Se te engrasa, la retaba Teresa. Amalia llevó la torta a la mesa. Tanta perfección le despertaba sospechas y admiración en partes iguales. La apoyó y volvió a mirarla.

—¿A qué hora llegan los chicos del colegio? A las cinco, ¿no? Tenemos tiempo para cambiar la energía. ¿Puedo abrir las ventanas? Cambiemos el aire. ¡Vamos, vamos, que hay solución! Peleas en el matrimonio tenemos todos —Teresa monologaba, abría el ventanal, le pedía una tijera a Jazmín, salía y cortaba unas lavandas—. Amy traete un sahumerio de la cocina. No. Mejor, trae la caja que yo elijo.

—No hay sahumerios acá —contestó Amalia.

—¿No tenés los que yo te regalé? —Teresa miró a Jazmín mientras abría la canilla del toilette para llenar de agua el florero. Jazmín no sabía dónde estaban y Teresa fingió que le pellizcaba el brazo—. ¡Ya sé, traete un palo santo! —le gritó a Amalia.

Desde la cocina se escucharon las risas.

—¿Quién tiene eso? No sé ni qué es un palo santo, Tere. Me suena a algo fálico. ¿Andás caliente? ¿Qué pasa con el Gordo? —bromeó Amalia.

—Son graciosas… Bueno, aunque sea cambiaron las dos esa mala onda que tenían. ¡Dame el palo de amasar que lo traigo a José mansito en dos patadas! Ese lo conocés, ¿no? Ah, no, tampoco —puso el florero en la mesa ratona, lo miró, lo acomodó hacia la izquierda, movió una rama y sonrió satisfecha. Se dejó caer en el medio del sillón y palmeó a los dos lados—. Vengan a comer algo que necesitan azúcar, amargas —y con la cabeza señaló a Amalia, que venía de la cocina.

Cuando Jazmín probó la torta, sintió envidia. Las tres sabían la receta, pero a ninguna le salía como a Teresa. Crujiente y húmeda. Jazmín había seguido las instrucciones: rallar, macerar, mezclar, humedecer; el coñac, la zanahoria, el azúcar. Y nunca le quedaba como la de su hermana mayor.

Teresa jugaba con el tenedor en el plato mientras les contaba cómo el chaparrón la había agarrado a la salida del grupo de oración. Eso la había demorado esa mañana: tuvo que secarse el pelo y cambiarse. Amalia, mientras tanto, masticaba concentrada.

—Canela —la interrumpió Amalia—. Ese es tu secreto.

—No hay secreto. Ya te lo dije. ¿Por qué siempre le buscás la quinta pata al gato? —protestó Teresa.

—Todas hacemos la receta de mamá y no nos queda así, Tere —dijo Amalia.

—Es verdad —se metió Jazmín.

—Paciencia —dijo Teresa—. Le pongo paciencia y dedicación. Sencillamente, sigo los pasos.

Eso era cierto. Cuando Teresa cocinaba, ponía música country, le encantaba Dolly Parton, se ataba el pelo y se cubría con uno de sus delantales de flores color pastel. La mesada era un altar preparado para la ceremonia. Sus bowls, sus cucharones —incluso los de plástico— nunca estaban quemados o viejos. Siempre tenía nuez moscada en un frasquito o agua de azahar para agregar. Una chaucha de vainilla y pasas de uva rubias gordas y grandes. El cuerpo y las manos en movimiento. Arriba, abajo. Haciendo girar la muñeca. Destapaba un frasco, volvía a enroscarle la tapa y se estiraba para ponerlo en su estante. Teresa se ablandaba como la manteca afuera de la heladera. De a poco, sin derretirse, en el punto justo, cantaba y sonreía.

Cuando hablaba, en cambio, trituraba, amasaba, picaba para después poder unir sin inconveniente lo que fuera a la mezcla de sus palabras. Su vida tenía que ser como la torta; crujiente y húmeda, costara lo que costare.

—Una cucharadita de canela le pongo. Lo dice en la receta, al final: si quiere puede agregar una cucharada de canela. ¡Soltate ese pelo, Jazmín! Aunque le des un millón de vueltas no se va a enrular.

—Esa parte no está en mi receta —se quejó Jazmín, y dejó de enrollarse el pelo.

—En la mía tampoco —dijo Amalia.

Teresa tenía el libro original de recetas en su poder y les había armado copias en hojas plastificadas.

—¡La canela no la hace crujiente! A vos, Amy, te sale seca, no desabrida. Y a vos —miró a Jazmín— se te hunde en el medio o se te endurece en los bordes. Es la temperatura del horno. La próxima la hacemos juntas así Amy deja de ver fantasmas.

—Parecés mamá —dijo Amalia—. Es como si la tuvieras adentro.

—Y sí, gracias a Dios. Para mí es un halago parecerme a mamá, te aviso —Teresa estiró el cuello victoriosa.

Amalia eligió callar lo que pensaba: retiros, yoga, misas. Sólo llegás al fondo de las cacerolas.

Se hizo un silencio. Jazmín agarró su teléfono y husmeó en la vida de sus contactos para escaparse de la tensión entre sus hermanas. Las otras removieron sus carteras para hacer lo mismo. No querían pelearse. Teresa chequeó su celular. Amalia sacó el suyo y lo miró con desinterés, no esperaba ningún llamado. Los días que no trabajaba, ni lo atendía. Siempre lo dejaba en vibrador. Se le movió en la mano y se sobresaltó.

—Es José —dijo—, y se paró rápido.

—Dejame a mí.

Teresa le sacó el teléfono sin darle tiempo a reaccionar.

—Hola, José… No, no. Soy Teresa. Bien, por suerte. A vos ni te pregunto… Sí, sí, claro. Me imagino… ¿Con Amalia? Porque yo quería hablar con vos. Mirá, no sé qué fue lo que pasó, pero dejate de pavadas… No, escuchame… ¿Después cuándo…? ¿Con Amalia?… ¿Desde cuándo se llevan bien? Bueno, te la paso. Un beso, hablamos —Teresa tapó el auricular y dijo sin convicción, casi preguntando—. Quiere hablar con vos.

A las tres las sorprendió la elección. Amalia tomó el teléfono y caminó entre los sillones.

—Hola, José. Querías hablar conmigo.

—…

—Sí, estoy con ella, en tu casa.

—…

—Sí, siempre que vos te vas.

—…

—Sos un cagón, José. Te da miedo irte y te da miedo quedarte. Tratá de entender vos qué te pasa. ¿Le echás la culpa a mi vieja y a mi hermana de tu vida de porquería?