4,49 €

Mehr erfahren.

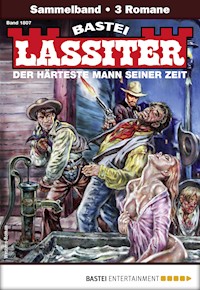

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Lassiter Sammelband

- Sprache: Deutsch

Seit über 30 Jahren reitet Lassiter schon als Agent der "Brigade Sieben" durch den amerikanischen Westen und mit über 2000 Folgen, mehr als 200 Taschenbüchern, zeitweilig drei Auflagen parallel und einer Gesamtauflage von über 200 Millionen Exemplaren gilt Lassiter damit heute nicht nur als DER erotische Western, sondern auch als eine der erfolgreichsten Western-Serien überhaupt.

Dieser Sammelband enthält die Folgen 2302, 2303 und 2304.

Sitzen Sie auf und erleben Sie die ebenso spannenden wie erotischen Abenteuer um Lassiter, den härtesten Mann seiner Zeit!

2302: Zwei Pokerhexen trumpfen auf

Sein Name war Guy Barton. Und es gab nur noch zwei weitere Dinge, die Lassiter über diesen Mann wusste: Er gehörte zur Schießermannschaft von Nigel Young und hielt sich vorzugsweise in Hickory's Saloon auf.

Der Barkeeper war nicht sonderlich redselig, als Lassiter ihn auf Barton ansprach. Entweder kannte er den Gesuchten wirklich nicht oder fand es einfach vorteilhafter, den Mund zu halten.

Letztlich spielte es keine Rolle, denn in diesem Moment verriet das Knacken eines Revolverhahns dem Mann der Brigade Sieben, dass er keine Erkundigungen mehr einzuholen brauchte.

Langsam nahm er die Hände vom Tresen und drehte sich herum.

2303: Pinola, die Erbarmungslose

Die Indianerin blickte mit schmalen Augen auf den Mann, der vor ihr lag.

"Bitte töte mich nicht!", keuchte er.

"Hohnuka", sagte sie und schwenkte den mit Beifuß umhüllten Wurfspieß.

Der Mann, der Cale Roberts hieß, starrte auf die eiserne Spitze der tödlichen Waffe. Er wollte schreien, doch die Angst schnürte ihm den Hals zu. Verzweifelt zerrte er an den Hanfschnüren, mit denen die Squaw ihm Hände und Füße gefesselt hatte. Er wusste, dass es mit ihm zu Ende ging. Es war ein verdammter Fehler gewesen, nach Colorado zu kommen. Jetzt würde er dafür bezahlen.

"Hohnuka", sagte die Frau wieder, und es war das letzte Wort, das Cale Roberts hörte ...

2304: Blutnacht über Jericho

Vom Coon Creek trieben beigefarbene Staubschwaden heran. Sie hüllten die Scheune und das Haupthaus der Gollagher-Ranch in undurchsichtigen Dunst. Die Männer kniffen die Augen zusammen und spähten über die Läufe ihrer Winchester-Gewehre. Sie hatten sich hinter einem Steinwall auf die Lauer gelegt.

"Das Eheglück bekommen wir schon klein", knurrte der Anführer der Bande. Er kaute auf seinem glimmenden Zigarillo herum. "Der Schwarze hat sich mit seinem Liebchen lange genug in unserer Gegend breitgemacht."

Die Bewaffneten feixten und legten auf das Ranchhaus an. Sie hatten den ganzen Morgen gebraucht, um sich auf Gollaghers Land zu schleichen. Die Stunde der Sühne war nah.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 404

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Impressum

BASTEI ENTERTAINMENT Vollständige eBook-Ausgaben der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgaben Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG Für die Originalausgaben: Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller Verantwortlich für den Inhalt Für diese Ausgabe: Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln Covermotiv: Boada/Norma ISBN 978-3-7325-9142-8Jack Slade

Lassiter Sammelband 1807 - Western

Inhalt

Inhalt

Cover

Impressum

Zwei Pokerhexen trumpfen auf

Vorschau

Zwei Pokerhexen trumpfen auf

Sein Name war Guy Barton. Und es gab nur noch zwei weitere Dinge, die Lassiter über diesen Mann wusste: Er gehörte zur Schießermannschaft von Nigel Young und hielt sich vorzugsweise in Hickory’s Saloon auf.

Der Barkeeper war nicht sonderlich redselig, als Lassiter ihn auf Barton ansprach. Entweder kannte er den Gesuchten wirklich nicht oder fand es einfach vorteilhafter, den Mund zu halten.

Letztlich spielte es keine Rolle, denn in diesem Moment verriet das Knacken eines Revolverhahns dem Mann der Brigade Sieben, dass er keine Erkundigungen mehr einzuholen brauchte.

Langsam nahm er die Hände vom Tresen und drehte sich herum.

Vor ihm stand ein junger Kerl mit schmalem Gesicht und eingefallenen Wangen. Seine kleinen Augen lagen tief in den Höhlen und funkelten bösartig. Als er zu sprechen begann, bebten seine Lippen. Der Colt in seiner Rechten aber bewegte sich nicht um einen Millimeter. »Du suchst nach mir, Cowboy?«, fragte er in einer Mischung aus verhaltenem Ärger und Spott.

»Wenn du Guy Barton bist – ja«, gab Lassiter zur Antwort. Eindringlich musterte er sein Gegenüber und achtete auf jeden Lidreflex, der ihm einen Angriff Bartons verraten hätte. »Ist es nötig, mit deinem Schießeisen auf mich zu zielen?«

Es war ruhig geworden in Hickory’s Saloon. Die mehr als dreißig Gäste hatten wie auf ein stummes Kommando hin ihre Unterhaltungen eingestellt. Viele von ihnen starrten unverhohlen zu den beiden Kontrahenten herüber, einige wandten sich ab und taten so, als ginge sie die Sache nichts an.

»Ich bin Barton«, antwortete der Kerl, der kaum älter als zwanzig Jahre sein konnte. »Und ich mag’s überhaupt nicht, wenn man mir hinterherschnüffelt.«

Lassiter war die Ruhe in Person und senkte seine Hände, die er in Hüfthöhe gehalten hatte, vorsichtig ab. Ein Blitzen in Bartons Augen zeugte von der inneren Anspannung des Mannes und ließ ahnen, dass jede weitere Bewegung Lassiters seinen Abzugsfinger nur noch nervöser machen würde. »Ich will nichts von dir«, erwiderte der Brigade-Sieben-Agent. Wenn Barton jetzt schoss, würde er Lassiter ein Loch in den Bauch stanzen. Drei Meter Distanz ließen wenig Raum zum Ausweichen.

»Dafür bist du aber verdammt neugierig.« Guy Barton leckte über den Spalt in seiner Oberlippe. »Oder hast du plötzlich Schiss bekommen?«

Die Stille lastete auf dem Saloon wie ein Gewitter, das kurz vor der Entladung stand. Barton fühlte sich als Herr der Situation, doch bereits ein geringfügiger Anlass mochte ihn den Abzug durchziehen lassen. Lassiter hingegen musste genau abwägen, wie weit er seinen Gegenspieler provozieren durfte, ehe diesem die Nerven durchgingen. Um einen eiskalten Killer handelte es sich bei Guy Barton nicht, das hatte er auf Anhieb festgestellt.

»Du bist nur ein kleiner Fisch, Junge«, sagte Lassiter abgebrüht. »Aber in dem Teich, in dem du schwimmst, gibt es ein paar dicke Brocken. Die will ich mir holen.«

In Bartons Gesicht zuckte es. Natürlich schmeckte es ihm nicht, als unwichtig bezeichnet zu werden. »Ich schieß dich über den Haufen, du Mistkerl!«, stieß er hervor und streckte seinen Schussarm aus. »Mal sehen, ob du dann immer noch so ein großes Maul hast!«

Lassiter lehnte sich rücklings an den Tresen und gab sich wenig beeindruckt. »Ist sicher eine gute Idee, einen Wehrlosen vor ein paar Dutzend Zeugen niederzuschießen.«

»Die halten schon die Klappe!«, blaffte Barton. »Nigel knöpft sich jeden Einzelnen vor, der einem seiner Leute dumm kommt!«

»Nigel Young …«, murmelte Lassiter. »Dann waren meine Informationen also richtig, dass du mit ihm zu schaffen hast.«

»Informationen?«, entfuhr es dem jungen Revolverhelden. »Was für einer bist du überhaupt? Ein verdammter Kopfgeldjäger?« Der Lauf seines Colts schwenkte zwei Fingerbreit nach rechts. Lassiter sah dem Mann starr ins Gesicht, nahm die Bewegung aber aus den Augenwinkeln wahr. Eine Chance wie diese würde sich so schnell nicht wieder bieten.

Ansatzlos sprang der Mann der Brigade Sieben vor und stürzte sich auf Guy Barton, der seine Pistole noch beim Zusammenprall mit Lassiter abfeuerte. Heiß streifte die Kugel seine Rippen und schlug hinter der Theke in einen Spiegel. Im Bersten des splitternden Glases krachten die beiden Männer auf die Dielen und droschen mit den Fäusten aufeinander ein. Barton versuchte verzweifelt, die Mündung seines Revolvers auf Lassiter zu richten, doch der verdrehte seinem Widersacher den Arm.

Mit einem Schmerzensschrei ließ Guy Barton die Waffe fallen und fing sich sofort einen eisenharten Faustschlag unters Kinn ein, der ihn ins Reich der Träume schickte. Den derben Aufschlag seines Hinterkopfs auf die Bodenbretter nahm er vermutlich schon gar nicht mehr wahr.

Als Lassiter aufstand, hatte sich sein Atem kaum beschleunigt. Kopfschüttelnd sah er den Bewusstlosen an und marschierte zum Tresen.

»Whiskey«, raunte er dem Barkeeper zu.

Der beleibte, kahlköpfige Mann hinter der Theke schenkte ein und stellte das randvoll gefüllte Glas vor Lassiter auf die Ablage. »Der geht aufs Haus, Mister. Aber lassen Sie sich mit dem Trinken nicht allzu viel Zeit. Wer sich mit Nigel Young anlegt, atmet schnell bleihaltige Luft.«

Lassiter nickte. »Ich werd’s mir merken.« Er setzte das Glas an und nahm einen großen Schluck. Für einen Moment betrachtete er die bernsteinfarbene Flüssigkeit und kippte dann den Rest hinunter. Gerade wollte er einen zweiten Whiskey bestellen und tastete in seiner Hemdtasche nach einem Vierteldollar, da ließ ihn der spitze Schrei einer Frau auf dem Absatz herumfahren. Noch in der Drehung zog er seinen Remington, erkannte im Bruchteil einer Sekunde Barton, der mit erhobenem Colt schwankend dastand, und schoss.

Grelles Mündungsfeuer flammte auf und stach auf Guy Barton zu. Die Kugel durchschlug seine Brust, ließ ihn schreckensbleich und mit vor Entsetzen weit aufgerissenen Augen torkeln und schließlich wie einen Stein zu Boden fallen. Mehrere Augenblicke noch wand er sich auf den Brettern, röchelte und spuckte Blut, bis das Leben endgültig aus ihm entwich.

Lassiter bedauerte den Tod des jungen Mannes, doch er hatte ihm keine Wahl gelassen. Gern hätte er von ihm zudem mehr über Nigel Young erfahren, doch es hatte ganz den Anschein, als stünde Lassiter erneut am Anfang seiner Ermittlungen.

»Sie haben in Notwehr gehandelt, Mister«, hörte Lassiter in seinem Rücken die Stimme des Barkeepers. »Und das ist genau das, was ich auch dem Marshal sagen werde.«

»Bringen Sie sich meinetwegen nicht in Schwierigkeiten«, entgegnete der Mann der Brigade Sieben. »Ich komme auch so klar.« Kurz blickte er sich um und sah die blassen Gesichter der Anwesenden. Unter ihnen war sicherlich nicht einer, der ihm freiwillig Auskunft über den Aufenthaltsort von Nigel Young geben würde. Und wahrscheinlich wussten sie es ohnehin nicht.

Young aber war nur eine Sprosse auf der Leiter, die Lassiter erklimmen musste, um an seine eigentliche Zielperson heranzukommen: Winston Peck. Nach außen hin Vermögenstreuhänder, war er mit einem neuen Geschäftsfeld ins Visier der Brigade geraten, hinter dem kriminelle Aktivitäten vermutet wurden. Vor nicht allzu langer Zeit erst hatte der Chicago Stock Exchange seine Pforten geöffnet und bot Wertpapiere an, die die Käufer zu Anteilseignern der anbietenden Firmen machten. Das Geschäftsmodell war neu, hatte aber innerhalb kürzester Zeit eine Menge Investoren gefunden.

In Gedanken überschlug Lassiter die Informationen, die er seinen Auftragsunterlagen entnommen hatte. Winston Peck hatte eine nicht unbeträchtliche Summe in Aktien der Chicago and Northwestern Railroad angelegt. Eigenartigerweise war es zu unerklärlichen Unfällen auf der Strecke der Atchison, Topeka & Santa Fé Railroad gekommen, die praktisch von Chicago quer durchs Land bis Los Angeles und San Diego führte. Ein Kurseinbruch der Aktien war die Folge gewesen. Als Nutznießer jedoch stand Winston Peck da, was ihn in gewisser Weise verdächtig machte. Lassiter war überzeugt, dass Nigel Young und seine Truppe, die auf Pecks Lohnliste standen, durchaus in der Lage waren, Unfälle geschickt zu inszenieren.

So weit die Theorie. Für die Brigade stand Winston Peck als Drahtzieher nahezu fest. Lassiter hatte die Aufgabe, dessen Beteiligung an Kursmanipulationen zweifelsfrei nachzuweisen und den Börsenspekulanten aus dem Verkehr zu ziehen. Nigel Young mochte sich als unverzichtbarer Zeuge erweisen. Besser aber noch würde es sein, ihn auf frischer Tat zu ertappen und Winston Peck unmittelbar mit dem Vorfall zu konfrontieren.

Es würde wohl kein Weg daran vorbeiführen, den Treuhänder unter Beobachtung zu halten. Früher oder später würde er mit Young zusammentreffen, um einen neuen Plan auszuhecken. Sobald dies geschah, würde Lassiters Stunde schlagen.

Beinahe widerwillig untersuchte der Mann der Brigade Sieben den toten Guy Barton, ohne allerdings die Hoffnung zu haben, bei ihm einen entscheidenden Hinweis auf den Verbleib Nigel Youngs vorzufinden. Wie sehr er sich getäuscht hatte, bemerkte Lassiter, als ihm ein nachlässig gefalteter Zettel in die Finger geriet, den Barton hinter seiner Gürtelschnalle verstaut hatte.

Depot Grounds Illinois Central, las Lassiter darauf. Datum und Uhrzeit waren nicht angegeben, aber genau deshalb ging er davon aus, dass er keine Zeit zu verlieren hatte. Was auch immer sich dort abspielen sollte, stand kurz bevor.

Mit grimmiger Entschlossenheit verließ Lassiter den Saloon.

***

Der Mann, der Winston Peck in seinem Gebäude an der Sheldon Street, ganz in der Nähe des Union Park, gegenübersaß, zeigte nicht mit einer Regung, inwiefern die Ausführungen des Treuhänders Eindruck bei ihm hinterlassen hatten. Geradezu teilnahmslos wandte er sich nach Pecks letzten Worten ab und ließ seinen Blick durch den kunstvoll ausgestatteten Büroraum schweifen, verharrte flüchtig bei einem Gemälde im goldenen Schmuckrahmen und gab beim Anblick einer schwarzen Porzellanvase mit chinesischen Motiven sogar ein anerkennendes Nicken von sich. Schließlich gelangte er wieder bei Winston Peck an, faltete die Hände auf seinem Bauch, hielt sich mit einer Äußerung aber immer noch zurück.

»Was sagen Sie?«, hielt Peck es nicht mehr aus und brachte überdeutlich seine Erwartungshaltung zum Ausdruck. »Hat mein Angebot Sie nicht wenigstens ein bisschen neugierig gemacht? Eine Bemerkung von Ihnen wäre hilfreich.«

Lionel Stanford, erfolgreicher Viehzüchter und – das wusste Peck – einzig daran interessiert, aus seinem Kapital den größtmöglichen Profit herauszuschlagen, ließ sich Zeit. Sehr viel Zeit. Er schien seinen Gesprächspartner mit den Augen förmlich zu sezieren, als könne er auf diesem Wege Einblick in seine Gedanken nehmen. Irgendwann hatte er seine Bemusterung beendet, öffnete seine gefalteten Hände und spreizte die Finger ab. »Sie schlagen mir eine Anlage in Höhe von einhunderttausend Dollar vor«, meinte er reserviert. »Selbst meine Treckführer, wesentlich besser bezahlt als die einfachen Wrangler, könnten bis zu ihrem Lebensende nicht so viel Geld zusammentragen. Ihre Aktiengeschäfte, Mister Peck, hören sich vielversprechend, wenn nicht gar verlockend an, doch es ist ein völlig neuer Zweig der Kapitalanlage und meines Erachtens mit zu vielen Risiken behaftet.«

»Aber das habe ich doch versucht, Ihnen zu erklären«, warf der Treuhänder ein, senkte kurz den Blick, strich über seinen weißen Schnauzbart und schöpfte Luft. »Wir stehen am Anfang eines neuen großen Marktes. Die Unternehmen, in die ich investiere, stehen auf solidem Grund. Das Eisenbahngeschäft boomt und wird es noch für viele Jahre tun. Der Kapitalwert meiner Aktien hat sich im letzten Jahr verdreifacht! Wenn Sie zuschlagen wollen, müssen Sie es jetzt tun! Noch wächst das Geschäft und damit Ihr Profit. Aber das wird nicht immer so sein.«

Überzeugt wirkte Lionel Stanford noch nicht. »Den Grund, weshalb ein Unternehmen Firmenanteile an Spekulanten verkauft, sehe ich nicht ganz so rosig wie Sie. Sollten die Geschäfte für die Eisenbahn schlecht laufen, wird der Schaden auf die Anleger abgewälzt. Ich für meinen Teil habe nicht die Absicht, meine sauer verdienten Dollars in eine marode Railroad Company zu stecken. Da müssen Sie mir schon etwas Besseres bieten, Mister Peck.«

Die Gespräche verliefen stets ähnlich. Peck wusste um die Bedenken der Investoren, doch den Großteil hatte er bisher überzeugen können und nicht schlecht damit verdient. Stanford war hartnäckig, aber gleichermaßen war er ein Geschäftsmann, der einen profitablen Deal nicht ausschlagen konnte. Geld floss immer nur in eine Richtung, nämlich dorthin, wo es bereits vorhanden war. Das war eine Faustregel, auf der das gesamte Wirtschaftssystem basierte. Und nie war es umgekehrt.

»Wir erschaffen kein Geld«, antwortete Winston Peck, »wir verteilen es um. Der Gewinn des einen ist der Verlust des anderen. Ein erfolgreiches Unternehmen gräbt anderen Unternehmen das Wasser ab. Konkurrenz belebt das Geschäft, so sagt man. Letzten Endes aber wird die Konkurrenz sich nicht durchsetzen können. Das liegt auch an der öffentlichen Wahrnehmung einer Firma, die es schafft, Wertbeständigkeit zu vermitteln. In solche Firmen investiere ich. Wäre es anders, könnte ich meine Dollarnoten auch im Kamin verheizen.«

Stanfords linke Augenbraue hob sich kaum merklich. »Ich kann aber jederzeit aussteigen, wenn ich merke, dass sich die Dinge nicht nach meinen Vorstellungen entwickeln.« Es war Frage und Feststellung zugleich, zeigte Peck jedoch, dass der Widerstand seines zukünftigen Geschäftspartners bröckelte.

Er machte eine zustimmende Geste. »Sie investieren langfristig, haben aber die Option, Ihre Firmenanteile jederzeit wieder zu verkaufen. Mir ist eine Handvoll Leute bekannt, die für diese neue Geschäftsform einfach zu ängstlich und nervös waren, ihren Rückzug aus dem Aktienmarkt aber im Nachhinein aufs Höchste bedauert haben. Mit Unentschlossenen aber kann ich nichts anfangen, denn sie schmälern erheblich meinen eigenen Gewinn.«

Auf Lionel Stanfords Zügen erschien ein triumphierendes Lächeln. »Dann geben Sie also zu, dass Sie mein Geld benutzen, um sich selbst zu bereichern.«

Peck kannte auch dieses Argument, und es ließ ihn vollkommen kalt. »Es wäre ein schlechtes Geschäft, wenn nur eine Seite profitiert, nicht wahr? Die Cowboys auf Ihrer Ranch stellen ihre Arbeitskraft zur Verfügung und werden dafür von Ihnen bezahlt. Ich lasse Sie an meinen Geschäftsverbindungen und Kenntnissen des neuen Marktes teilhaben. Sie haben nicht ernsthaft angenommen, dass meine Dienstleistung kostenlos ist …«

»Sicher nicht«, entgegnete Stanford und zeigte ein anerkennendes Schmunzeln.

»Ihre Kapitalanlage von hunderttausend Dollar wird von mir nicht angetastet«, versicherte Peck. »Mein Gewinn kommt aus anderen Quellen. Das Schlimmste, das Ihnen passieren kann, ist ein Nullsummenspiel. Aber wenn Ihnen die Nerven nicht durchgehen, wird es äußerst schwierig für Sie, kein Vermögen zu machen.« Er stand auf, ging zu einem Vitrinenschrank und holte eine Flasche und zwei Gläser daraus hervor. »Französischer Cognac, Mister Stanford. Dreitausend Meilen von Europa bis zur Ostküste gereist. Mehr als zweihundert Dollar pro Flasche und nur für besondere Gelegenheiten gedacht.«

Nachdem Peck die Schwenker einen Fingerbreit aufgefüllt hatte, nahm Stanford einen Schluck und ließ ihn genießerisch auf der Zunge zergehen. »Es sieht so aus«, meinte er, »als müsste ich alles, was ich über die Franzmänner zu wissen glaubte, noch einmal überdenken.«

»Dann sind wir uns einig?«, hakte Winston Peck nach.

Der Rancher überlegte. »Sie werden verstehen, dass ich Ihnen nicht einfach einen Geldbetrag in dieser Höhe anvertraue, ohne vertraglich abgesichert zu sein. Ich lasse von meinem Anwalt Mister Northwood eine Urkunde aufsetzen.«

»Das wird nicht nötig sein«, wiegelte Peck ab. »Mein Anwalt, Mister Hanningham, hat für derlei Zwecke Schriftstücke vorbereitet. Ich schlage vor, dass er Sie auf Ihrer Ranch aufsucht, um das Geld in Empfang zu nehmen. Dann können Ihr Mister Northwood und mein Mister Hanningham die Formalitäten untereinander regeln.«

»Ausgezeichnet!« Stanford leerte sein Glas und erhob sich. Bevor er das Büro verließ, warf er Peck dennoch einen warnenden Blick zu. »Nichts verdirbt mir den Tag mehr als Verluste, Mister Peck. Ich weise vorsorglich darauf hin, damit unser Geschäftsverhältnis nicht nachträglich belastet wird.«

»Machen Sie sich darum keine Gedanken«, erwiderte der Treuhänder heiter. »Ihre einzige Sorge wird sein, wie Sie das viele Geld, das Sie mit mir verdienen, wieder ausgeben können.«

Stanford grüßte knapp und ließ sich von Peck zur Tür bringen. Als sie sich hinter dem Rancher geschlossen hatte, verflog der freudige Ausdruck auf Pecks Gesicht. Es gab da noch einige Kunden, die sich beständig störrisch zeigten. Er hoffte, dass Annegret und Lorelei das Problem in den Griff bekamen.

***

Die Frau in dem roten, enganliegenden Kleid, über deren Schultern lockiges dunkles Haar fiel, war ein Traum. Ihr verführerisches Lächeln versprach einem Mann die Erfüllung all seiner Wünsche. Der Blick ihrer grünen Augen war Verlockung und sündiges Versprechen in einem. Jede ihrer Bewegungen unterstrich die Anmut ihres aufreizenden Körpers. Und dieses wunderbare, geradezu engelsgleiche Geschöpf befand sich im Hotelzimmer von Keith W. Stewart, sah ihn hin und wieder schmachtend an und nippte an ihrem Brandy. Aufrecht saß sie in einem Ohrensessel und hatte die Beine elegant übereinandergeschlagen. Stewart war nicht sicher, aber er hätte schwören können, dass seine Besucherin keine Unterwäsche trug.

»Weshalb noch mal haben Sie mich aufgesucht, Mrs ….?«, fragte er schüchtern und ärgerte sich über die Schwankungen in seiner Stimme. Er kam sich vor wie ein Schuljunge, der etwas Verbotenes getan hatte und zum Principal zitiert worden war.

»Miss …«, betonte seine attraktive Gesprächspartnerin. »Und Sie dürfen mich Annegret nennen.«

»Annegret …« Mehr als ein Stottern bekam Stewart nicht heraus. Diese Frau setzte sein klares Denkvermögen außer Kraft. Schließlich gelang es ihm aber, seiner Stimme annähernd die gewohnte Festigkeit zu verleihen. »Ein außergewöhnlicher Name.«

»Er stammt aus Deutschland«, berichtete die Dunkelhaarige. »Meine Großeltern sind 1848 nach Chicago gekommen und lebten in Ravenswood.« Sie lächelte vielsagend. »Ich wurde in der Schillerstraße geboren.«

Keith W. Stewart bemerkte, dass seine Gedanken abschweiften und er seine anfangs gestellte Frage bereits vergessen hatte.

»Schiller ist ein deutscher Dichter«, fügte Annegret hinzu. »Es ist schön, in der Fremde ein Stück Heimat bewahrt zu haben.« Sie stellte beide Füße auf den Boden, zupfte ihr Kleid zurecht und griff nach ihrem Glas. Kurz kreiste ihre Zunge um den Rand, bevor sie es an ihre vollen Lippen setzte und sie mit Brandy benetzte.

»Ihr … Ihr Anliegen …«, verfiel Stewart erneut in seine abgehackte Sprechweise. »Ich weiß immer noch nicht, warum Sie zu mir gekommen sind? Sind Sie etwa eine …? Ich meine, gehen Sie einer Beschäftigung nach, die …?« Es fiel ihm schwer, seinen Verdacht auszusprechen, aber alle Anzeichen sprachen dafür, dass es sich bei Annegret um ein Freudenmädchen handelte.

Offenbar hatte die Frau genau verstanden, worauf Stewart abzielte, denn ihre Reaktion war nicht zu missdeuten. Entrüstet fuhr sie in die Höhe. Ihr liebreizendes Lächeln wich unverhohlener Empörung. »Was denken Sie von mir?«, entfuhr es ihr, doch ihre sanfte Stimme nahm dem Gesagten die Schärfe. »Ich bin nicht eins von diesen Mädchen! Vielleicht sollte ich Sie besser verlassen, wenn es Ihnen nur um die eine Sache geht.«

»Nein, nein!«, stieß Stewart aus. »Sie haben mich völlig missverstanden! Bitte verzeihen Sie! Nichts liegt mir ferner, als Sie beleidigen zu wollen!«

»So?« Annegret wirkte zwiegespalten, aber auch schon ein wenig besänftigt. »Ich bin mit den besten Absichten zu Ihnen gekommen. Falls Ihnen meine Gesellschaft nicht behagt, möchte ich Sie nicht länger stören …«

»Bitte, setzen Sie sich!«, forderte Keith Stewart die Rotgekleidete hastig auf. »Darf ich Ihnen nachschenken?«

Annegret zeigte ihm einen Schmollmund, sagte jedoch: »Sie dürfen.« Den Blick in den Raum gerichtet, setzte sie sich. Sie presste ihre Schenkel zusammen und legte die Hände in ihren Schoß.

»Ich hatte nicht mit dem Besuch einer Lady gerechnet«, erklärte Stewart. »Gelinde gesagt war ich überrascht, überhaupt Besuch zu erhalten. An sich wissen nur die Mitarbeiter meiner Bank in Lafayette, dass ich in Chicago bin. Wobei ihnen nicht einmal das Hotel bekannt ist.«

»Sie kommen aus Indiana?«, fragte Annegret erstaunt. »Das ist ein weiter Weg, den Sie auf sich genommen haben.«

»Eine Geschäftsreise, Miss. Allerdings hätte ich mir die Mühe sparen können.«

»Es lief nicht so, wie Sie gedacht haben?« Die Frau schüttelte den Kopf. »Das sieht Winston Peck ähnlich! Er ist erfolgreich, kann seine Ideen aber nicht recht an den Mann bringen.«

Stewarts Kinnlade klappte nach unten. »Sie … Sie kennen Peck?«

»Natürlich!«, meinte Annegret frei heraus. »Er hat mich geschickt!«

Plötzlich herrschte heilloses Durcheinander in Keith W. Stewarts Kopf. Seine erste Frage war nun zwar beantwortet, doch sie zog eine Reihe weiterer Fragen nach sich. Er wusste gar nicht, wo er anfangen sollte. »Ich verstehe das nicht! Sind Sie ein Lockvogel, der mich zu einer windigen Investition überreden soll? Warum ist Peck nicht selbst erschienen? Was verspricht er sich davon, jemanden wie Sie zu schicken?«

»Jemanden wie mich?« Scharf sog Annegret die Luft ein. »Halten Sie mich immer noch für ein Flittchen?«

»Gott bewahre – nein!« Nervös nestelte Stewart an seinem Hemdkragen. Das Gespräch drehte sich im Kreis, aber er wusste nicht, wie er jetzt noch die Kurve kriegen sollte. Glücklicherweise kam sein aparter Gast ihm zu Hilfe.

»Manchmal«, begann Annegret, »geht die Begeisterung mit Winston Peck durch. Das verschreckt viele seiner möglichen Anleger. Er weiß das, schafft es aber nicht, über seinen eigenen Schatten zu springen.«

»Sie helfen ihm dabei?« Allmählich gewann Stewart sein Selbstvertrauen zurück, obwohl ihn die Brünette immer noch unruhig machte. Fast fiel es ihm schwer, ihr in die Augen zu sehen, da sein Blick wie magisch von ihrem Dekolleté angezogen wurde. Der rote Stoff spannte sich über ihren festen Brüsten und zeigte ebenso viel, wie er verbarg.

»Glauben Sie mir, ich würde auch lieber etwas anderes tun, als mich bei Ihnen anzubiedern. Peck hielt es für einen gelungenen Einfall, dass ich mich in dieses Kostüm zwänge. Er hasst nichts mehr als gescheiterte Verhandlungen.« In ihren Worten schwang ein weinerlicher Unterton mit. »Ich wage gar nicht daran zu denken, ihm mitteilen zu müssen, dass Sie auch weiterhin kein Interesse an seinen Aktien haben …«

»Er wird Ihnen doch nichts antun?«, platzte es aus Stewart heraus.

»Nicht mir …« Annegret wandte sich ab und holte aus einem Täschchen ein blütenweißes Tuch hervor, mit dem sie ihre Augen abtupfte. Als sie weitersprach, bebte ihre Stimme. »Mein Vater besitzt ein kleines Grundstück, ist aber hochverschuldet. Peck greift ihm als Gegenleistung für meine … meine Tätigkeit finanziell unter die Arme. Aber er kann ihn genauso gut wieder fallenlassen, und dann sitzen meine Eltern und mein vierjähriger Bruder auf der Straße.«

»Was ist dieser Peck nur für ein grausamer Mensch!«, ereiferte sich Keith W. Stewart. »Sich an dem Leid einer Familie bereichern zu wollen! Für Geld scheint dieser Mann alles zu tun!«

Aus tränenfeuchten Augen schaute Annegret auf. »Und er besitzt eine Menge davon. Täglich wird es mehr. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber Leute wie er horten ein Vermögen nach dem anderen. Kein Wunder, dass sie Menschen wie meinen Vater ausbeuten können …«

Den letzten Satz hatte Stewart schon gar nicht mehr wahrgenommen. Die drei vorangegangenen jedoch hallten in seinem Gedächtnis nach wie das Prasseln klingender Goldmünzen. Vielleicht sollte er die Zusammenarbeit mit Winston Peck noch einmal überdenken. »Bitte, beruhigen Sie sich erst einmal«, redete er auf die Dunkelhaarige ein. »Meine letzte Entscheidung in dieser Sache ist noch nicht gefallen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, noch einmal das Gespräch mit Mister Peck zu suchen. Wie Sie schon sagten, Miss Annegret, ich habe einen weiten Weg auf mich genommen. Ganz umsonst soll er nicht gewesen sein.«

»Wirklich?« Die Frage war begleitet von einem Schluchzen. »Das würden Sie für mich tun?«

»Im Gegensatz zu Peck bin ich ein Ehrenmann.« Stewart straffte sich, und für einige Momente gab er sich einer Phantasie hin, in der Annegret ihre besonderen Reize nutzte, um sich erkenntlich zu zeigen. Umso verdutzter war er, als die Frau sich langsam aus ihrem Sessel erhob und sich neben ihm auf dem zweisitzigen Sofa niederließ.

»Ich will ehrlich zu Ihnen sein«, flüsterte sie sanft. »Als ich Sie eben zum ersten Mal sah, habe ich Sie für einen abgebrühten Geizkragen gehalten. Jetzt aber sehe ich die Güte in Ihnen und Ihr Bedürfnis, den Schwachen zu helfen.«

»Keith«, sagte Stewart. »Nennen Sie mich doch bitte Keith.«

»Bist du verheiratet, Keith?« Ein Anflug von Hoffnung, es möge nicht so sein, spiegelte sich in ihren grünen Augen. Zumindest glaubte Stewart, diesen Ausdruck darin zu erkennen.

»Nicht mehr«, gab er betreten zurück. »Meine Frau hat sich von mir getrennt, als …« Er winkte ab. Es war ihm unangenehm, sein Herz vor einer Fremden auszuschütten.

»Sie hat dich nicht zu schätzen gewusst …« Annegrets Finger strichen durch sein schütteres graues Haar. »Dabei müsste jede Frau glückselig sein, dich zum Ehemann zu haben.«

Stewarts Körper wurde erfüllt von einem Kribbeln. Vorsichtig griff er nach Annegrets linker Hand und streichelte verhalten darüber. Er genoss es, wie sie ihn berührte und sich mehr und mehr an ihn schmiegte. Ihre vollen Brüste waren zum Greifen nah. Wie unabsichtlich presste Annegret sie an seine Schulter, als sie sich vorbeugte und Stewart einen Kuss auf die Stirn hauchte.

»Ich muss jetzt los!«, sagte sie und der Zauber des Augenblicks zerbrach in tausend Scherben. »Wenn ich Peck nicht schnellstens Bericht erstatte, setzt er meinen Vater doch noch auf die Straße.«

Keith W. Stewart setzte eine säuerliche Miene auf. Hatte ihn diese Göttin der Verführung nur zum Narren gehalten? »Nicht zu vergessen Ihre Mutter sowie Ihren kleinen Bruder«, raunte er enttäuscht.

»Ja«, beeilte sich Annegret zu versichern, »die auch.« Sie schwang ihre langen Beine über die Sofalehne, ging zum Sessel und nahm ihre Handtasche auf. Bevor sie das Hotelzimmer verließ, warf sie Stewart noch einen sehnsuchtsvollen Blick zu. »Ich weiß, eine solche Bitte steht mir nicht zu, aber ich würde mich freuen, dich wiedersehen zu dürfen, Keith. Abseits der ganzen Hektik. Nur wir zwei …«

Stewarts leiser Ärger verrauchte. Was Annegret ihm da versprach, mochte die Erfüllung dessen sein, was er sich bisher nur in Gedanken ausgemalt hatte. Sie war eine ehrliche, eine aufrichtige Frau. Und Stewart war der Überzeugung, dass sie ebenso hingebungsvoll sein würde.

»Besuchen Sie mich, wann immer Sie wollen«, kam es krächzend aus seinem Mund. Nachdem er sich geräuspert hatte, meinte er: »Eine anständige Frau hat einen anständigen Mann verdient.« Seine Augen klebten förmlich an Annegrets Gesäß, als sie die Tür aufzog und mit wiegenden Hüften auf den Flur trat. Mit einem leisen Klicken zog sie die Tür ins Schloss.

Kleine Schweißperlen hatten sich an Keith W. Stewarts Schläfen gesammelt. Er wischte mit dem Handrücken darüber und atmete mehrmals kräftig ein und aus. Bei ihrem nächsten Treffen würde er nicht mehr der eingeschüchterte Junge sein, sondern sein volles Potenzial ausspielen.

***

Es war später Nachmittag, als Lassiter die Depot Grounds erreichte, jenen Treffpunkt, den ihm der Zettel des erschossenen Guy Barton verraten hatte. Wuchtig und massiv stand die Werks- und Lagerhalle keine zwanzig Meter von den Gleisen entfernt. Von einem Schild, dessen Aufschrift in nüchternen Lettern gehalten war, las Lassiter ab: Depot Grounds of the Michigan Central and Illinois Central Railroads.

Der Mann der Brigade Sieben umrundete das Gebäude, rüttelte an einer Hintertür, die jedoch verschlossen war, und wandte sich dem Haupttor auf der Frontseite zu. Die Torhälften waren durch einen Querbalken und Kettenschlösser gesichert. Der Vermerk »Entrance prohibited« war handschriftlich in Augenhöhe darüber gesetzt worden.

War er zu früh? Lassiter konnte es nicht ausschließen. Falls Nigel Young seinen Spießgesellen Barton herbeizitiert hatte, mochte sich das Treffen erst nach Einbruch der Dunkelheit ereignen, um sicherzustellen, dass kein Mitarbeiter der Eisenbahn sie störte. Andererseits konnte es genauso gut sein, dass die Depot Grounds kein Treffpunkt, sondern ein Anschlagsziel waren. In diesem Fall würde Young unter Umständen gar nicht in Erscheinung treten, und Lassiter musste zwangsläufig zu seinem ursprünglichen Plan zurückkehren, Pecks Gebäude in der Sheldon Street unter Beobachtung zu halten.

Nicht weit entfernt entdeckte Lassiter ein Boarding House, eine jener Bleiben mit bunt gemischtem Publikum, vorwiegend Leuten, die sich ein Hotel oder eine Pension nicht leisten konnten und froh waren, ein Dach über dem Kopf zu haben. Nicht selten erfuhr man genau an solchen Orten Dinge, die ansonsten im Verborgenen blieben.

Lassiter nahm seinen Grauschimmel bei den Zügeln und trottete mit ihm vom Bahngelände über die Straße hinüber zur Armenunterkunft. Dort schlang er die Führungsleine um einen Hitchrack, stapfte schwer über den Boardwalk und stieß die Tür des Gebäudes auf.

Abgestandene und von Körperausdünstungen angereicherte Luft schlug ihm entgegen. Die Decke des Gebäudes war niedrig, sodass Lassiter unwillkürlich den Kopf einzog, obwohl noch mindestens eine Handbreit Platz über seinem Stetson war. Flüchtig schaute er sich um, sah schlafende Gestalten in den Nischen des weitläufigen Raumes kauern, allerhand Gerät und Kleidungsstücke an den Stützpfeilern baumeln sowie eine blasse Gestalt hinter einer Art Tresen hocken. Das Gesicht des Mannes war schmutzig und verschwitzt. Der unregelmäßige Bartwuchs darauf erinnerte an eine Brandrodung mit all ihren hässlichen Hinterlassenschaften. Bei dem Kerl waren es Rötungen unterschiedlicher Ausprägung. Hinzu kamen eine daumennagelgroße Warze und ein Narbengespinst auf der linken Wange. Alles in allem spiegelte er genau jenen Eindruck wider, den man beim Eintritt in das Boarding House bekam.

»Ich bin Vincent«, stellte sich der Bärtige ungefragt vor und zeigte Lassiter, dass er trotz seiner vermeintlichen Abwesenheit durchaus alles mitbekam, was ihm wichtig erschien. »Suchen Sie eine Übernachtungsgelegenheit, Mister?«

Lassiter trat näher und lehnte sich lässig an den Tresen. »Ich bin auf der Suche nach einer Person und dachte, sie könnte sich bei Ihnen aufhalten.«

»Da müssen Sie schon genauer werden«, erwiderte Vincent. »Sehen Sie drüben im Schlafsaal nach oder im Aufenthaltsraum.«

»Das ist das Problem. Ich kenne das Aussehen des Gesuchten nicht.«

Vincent kratzte an seiner Warze. »Haben Sie wenigstens einen Namen?«

»Nigel Young«, sagte Lassiter im Plauderton. »Mein Bruder sollte ihn drüben auf dem Bahngelände treffen. Er ist aber nicht aufgetaucht.«

»Und Sie sind wer?«

»Barton«, log Lassiter. »Sam Barton.«

»Ich kenne keinen Nigel Young.«

Lassiter verzog die Mundwinkel zu einem angedeuteten Lächeln. »Das ist merkwürdig. Er soll in der Gegend recht bekannt sein.« Interessiert beobachtete er jede Regung in der Miene seines Gegenübers. Man musste kein sonderlich guter Menschenkenner sein, um festzustellen, dass Vincent mehr wusste als er preisgab.

»Vielleicht habe ich von ihm gehört. Aber wer merkt sich schon jeden Namen?« Es hatte den Anschein, als wollte er seiner Äußerung noch etwas hinzufügen, doch eine Stimme aus dem Nebenraum ließ ihn verstummen.

»Lass gut sein, Vincent! Ich kümmere mich um den Kerl.« Aus dem Zwielicht einer schmalen Tür schälte sich ein hochgewachsener Mann. Die Sporen an seinen Stiefeln klirrten bei jedem Schritt. An seiner Hüfte hing ein schwerer Colt, und das Holster war mit einer Kordel an seinen Oberschenkel geschnürt. Zu seiner schwarzen Hose trug er ein weißes Hemd, darüber eine dunkelgraue Lederweste, die an einigen Stellen aufgeraut war.

All das nahm Lassiter mit wenigen Blicken wahr und schaute als Letztes in das Gesicht des Fremden. Grabeskälte sah er darin und die Erfahrungen eines Lebens, das aus Kampf und Tod bestand.

»Sie sind also Barton«, sprach er Lassiter an. »Leider nicht der, den ich erwartet habe. Und auch nicht da, wo ich ihn sehen wollte.«

»Guy hat’s nicht geschafft«, erwiderte Lassiter ausweichend. »Ich bin sein Bruder Sam.«

»Was hat ihn denn aufgehalten?« Indirekt hatte der Sprecher bereits zugegeben, dass er Nigel Young war, und machte daher auch keine Anstalten, sich vorzustellen.

»Er ist tot. Eine Schießerei in Hickory’s Saloon. Ich bin leider zu spät gekommen.«

Zwei Schritte vor Lassiter blieb Nigel Young stehen. Ein maliziöses Lächeln umspielte seine Züge. »Guy hat mir nie gesagt, dass er einen Bruder hat.« Auf Bartons Tod ging er gar nicht erst ein. »Bei genauem Hinsehen kann ich außerdem keinerlei Ähnlichkeit feststellen.«

»Die gleiche Mutter, aber andere Väter«, gab Lassiter ihm zu verstehen. Inständig hoffte er, dass die Befragung bald zu einem Ende kommen würde. Je mehr Details Young in Erfahrung zu bringen versuchte, desto größer war die Gefahr, dass er Lassiter als Hochstapler entlarvte. Sobald das aber geschah, würde es für Lassiter ungleich schwerer werden, Young und Peck ein Verbrechen nachzuweisen.

Fürs Erste schien sich Nigel Young jedoch mit den Auskünften zufriedenzugeben. »Sie können Guys Platz einnehmen, Steve. Daher kann ich Ihnen auch sagen, dass die Aktion in der Werkshalle hinfällig ist. Wir ziehen die Sache anders als geplant durch.«

»Sam«, sagte Lassiter, der genau durchschaute, was Nigel Young beabsichtigt hatte. »Mein Name ist Sam.«

»Sam. Natürlich …« Er sagte es mit einer Gelassenheit, die ahnen ließ, welche Gesinnung hinter seinem arglistigen Lächeln stand. »Glauben Sie mir: Ich werde Ihren Namen nicht wieder vergessen.«

Über die unterschwellige Drohung konnte Lassiter nicht hinwegsehen. Nigel Young traute ihm nicht weiter als er spucken konnte. Der Mann der Brigade Sieben würde äußerst zurückhaltend agieren müssen, um die Verdachtsmomente zu entkräften. Immerhin aber hatte er in kürzester Zeit mehr erreicht, als er zu hoffen gewagt hatte. Jetzt zählte nur, auch weiterhin im Rennen zu bleiben.

»Ach«, meinte Young mit einem Mal, »da gibt es eine Angelegenheit, die Sie für mich erledigen könnten …«

»Worum geht es?«, fragte Lassiter.

»Nichts Dramatisches.« Nigel Young wedelte mit seiner Rechten. »Es gibt da eine junge Frau, die hin und wieder für uns arbeitet. Sie wohnt in der Nähe vom Public Square, etwa drei Straßen weiter. Ich schreibe Ihnen die genaue Adresse auf.« Er gab Vincent einen Wink, der daraufhin Papier und Stift bereitlegte. Das Grinsen des Thekenwirts reichte hoch bis zu beiden Wangen, und er setzte erst dann seine mürrische Miene wieder auf, als er bemerkte, dass es Lassiter nicht entgangen war.

»Was genau erwarten Sie von mir, Mister Young?«, wollte er wissen.

Der Angesprochene reichte ihm die Adressnotiz. »Fühlen Sie ihr auf den Zahn, Sam. Finden Sie heraus, ob sie noch zu uns steht. Wacklige Mitarbeiter können wir uns nicht leisten. Dafür ist das, was wir tun, zu wichtig und bedarf der Verschwiegenheit.«

»Erwarten Sie, dass ich die Kleine aus dem Weg räume, falls sie nicht spurt?«

»Hätten Sie ein Problem damit?«, stellte Young eine Gegenfrage.

»Überhaupt nicht.« Lassiter sagte es in vollem Ernst, denn ihm war klar, dass es Young gar nicht um die Frau ging. Im Gegenteil sogar: Sie sollte Lassiter aushorchen und Young das Ergebnis mitteilen. Allem Anschein nach verfügte die Dame über spezielle Fähigkeiten und Nigel Young über zu wenig fähige Leute, um auf den Brigade-Agenten verzichten zu können.

»Es reicht, wenn Sie ihr morgen Vormittag einen Besuch abstatten. Im Moment wird sie sowieso nicht zu Hause sein.«

Lassiter nickte. »Wo kann ich übernachten?«

Vincent grinste, diesmal ganz offen. »Platz ist in der kleinsten Hütte. Im Schlafsaal finden Sie sicher noch ein freies Eckchen.«

Kurzum schirrte Lassiter seinen Grauschimmel ab, führte ihn zu einer Futterkrippe und begab sich mit dem Sattelzeug in den Schlafsaal. In einer Nische neben einer freien Pritsche legte er es ab und genehmigte sich am Tresen ein paar Whiskey. Äußerst gespannt erwartete er das Zusammentreffen mit der geheimnisvollen Lady.

***

Marshal Frank Benjamin war von kräftiger Statur, breitschultrig und wenig zimperlich, wenn es darum ging, Gesetzesbrecher ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Sein Gesicht besaß etwas Maskenhaftes, und wenn man einmal eine Regung darin erkennen konnte, stand demjenigen, der sie sah, nichts Gutes bevor. Umso verwunderter war Winston Peck, diesem Mann plötzlich in seinen Büroräumen gegenüberzustehen. Benjamin hatte lautstark angeklopft und im gleichen Moment die Tür aufgestoßen. Die Schultern eingezogen, hatte er sich durch den Eingang geschoben, seine Fäuste in die Hüften gestemmt und sich vor Pecks Schreibtisch aufgebaut. Seine eisgrauen Augen hielten den Treuhänder in Schach, für gewöhnlich eine Taktik des Marshals, seinem Gegenüber ein schlechtes Gewissen einzureden und ihm unmissverständlich deutlich zu machen, dass seine kriminelle Karriere jetzt und hier enden würde.

Peck sah von seinen Unterlagen auf und hielt Benjamins Blick mit Mühe stand. Er hatte sich nichts zuschulden kommen lassen, aber dennoch ein ungutes Gefühl. »Was kann ich für Sie tun, Marshal?«, fragte der Treuhänder und versuchte, das unmerkliche Zittern seiner Stimme mit einem Lächeln zu überspielen.

»Die Frage ist wohl eher, was ich für Sie tun kann, Mister Peck«, sagte Frank Benjamin nach sekundenlangem Schweigen, behielt den Grund seiner Äußerung aber weiterhin für sich.

Winston Peck war irritiert. »Wie darf ich das verstehen?«

»So, wie ich es gesagt habe.« Leicht spreizte der Marshal seine Arme vom Körper ab, ging einige Schritte durch den Raum und blieb vor einem Ölgemälde stehen, das die Schlacht am Little Bighorn zeigte. »Es gibt solche«, fuhr er fort, »die sich mit Kriegen schmücken, ohne daran teilgenommen zu haben. Andere vergießen ihr Blut und landen in einem namenlosen Grab.«

»Ich kann Ihnen immer noch nicht folgen, Marshal.«

»Wie sollten Sie auch?« Behäbig drehte sich Frank Benjamin seinem Gesprächspartner zu. »Sie sitzen in Ihrem feudalen Büro und verdienen Ihr Geld mit Dingen, von denen ich nichts verstehe. Ihre und meine Welt haben nichts miteinander gemein. Aber in meiner Welt finden Ereignisse statt, die mich von Berufs wegen zwingen, mich mit Ihrer Welt zu beschäftigen. Deshalb stehe ich jetzt vor Ihnen.«

»Aber so sagen Sie mir doch endlich, worum es geht, um Himmels willen!«, entfuhr es Winston Peck. Er spürte die Abneigung, die der Marshal ihm entgegenbrachte, fast körperlich und glaubte, daran dessen Veranlassung festzumachen, ihn zermürben zu wollen.

Frank Benjamin deutete mit dem Daumen über seine Schulter auf das Schlachtengemälde. »Soldaten kämpfen mit Säbeln, Pistolen und Gewehren. Womit kämpfen Sie, Mister Peck?«

»Wie kommen Sie darauf, dass ich einen Kampf ausfechte? Ich bin Händler und Investor! Mein Kapital ist die einzige Waffe, die ich einsetze!«

»Anscheinend so erfolgreich«, meinte der Marshal, »dass jemandem die Idee gekommen ist, Ihnen mit heißem Blei einen Denkzettel zu verpassen. Ihr Anwalt, Mister Hanningham, wurde ein paar Meilen vor der Stadt gefunden. Er lag tot auf dem Kutschbock seines Zweispänners. Eine Menge Colts hat eine Menge Löcher in ihn gestanzt. Abgesehen von der Frage, wer ein Interesse daran hat, einen harmlosen Anwalt blutig hinzurichten, kam mir der Einfall, ob Sie mir wohl eine Antwort darauf geben könnten.«

Peck versteinerte und spürte den Blutstau in seinem Kopf. Er hatte Hanningham losgeschickt, um den Handel mit Lionel Stanford perfekt zu machen. Seitdem war ein halber Tag vergangen, und Hanningham hatte sich längst auf dem Rückweg nach Chicago befinden müssen. Das wiederum konnte nur bedeuten, dass er die hunderttausend Dollar bei sich gehabt und irgendjemand von dem Deal Wind bekommen hatte. Stanford würde außer sich sein, sobald er von dem Verlust seines Geldes erfuhr. Es gehörte keine große Vorstellungskraft dazu, sich auszumalen, in welcher Weise der Rancher reagieren würde. Und Peck war nicht in der Lage, den Schaden auszugleichen, ohne selbst zum Bettler zu werden.

»Nein, ich habe keine Ahnung«, teilte er Frank Benjamin mit und gab sich äußerste Mühe, sein Entsetzen im Zaum zu halten. Den Marshal über die wahren Hintergründe aufzuklären, würde angesichts seiner Vorbehalte gegen den Treuhänder zwecklos sein. Vor Lionel Stanford würde er Peck ohnehin nicht schützen können, sobald dieser in den Gazetten von dem Mord erfuhr.

»Das habe ich mir gedacht.« Benjamin ließ nicht durchblicken, ob er den Worten Glauben schenkte oder sich seine eigene Theorie zusammenreimte.

Fieberhaft zermarterte sich Peck derweil den Kopf, um zu einer Lösung seines Problems zu gelangen. Die Anwesenheit des Gesetzeshüters war dabei nicht gerade hilfreich, sodass er nach einem Vorwand suchte, um ihn loszuwerden. »Ich bin Ihnen für Ihre Mühe dankbar, Marshal, muss mich aber nun dringend meinen Geschäften zuwenden. Geld schläft nicht. Sie verstehen?«

Noch einmal betrachtete Frank Benjamin das Ölgemälde mit General Custers letzter Schlacht. Seinen Rücken Peck zugewandt, sagte er: »Krieg ist die Hölle. Aber ich sterbe lieber für eine gerechte Sache als für einen Haufen Greenbacks.«

Greenbacks – die Banknoten, die erstmals während des Sezessionskrieges ausgegeben worden waren. Winston Peck hatte den Hinweis verstanden und auch die Verachtung erkannt, die mit ihm einherging.

Er scherte sich nicht darum. Lionel Stanford würde ihm auf die Pelle rücken und sein Geld zurückfordern. Für Peck zählte lediglich, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, die durch den Überfall auf Hanningham geknüpft worden war.

Kaum hatte Benjamin das Office verlassen, kam ihm der erhellende Einfall.

***

Das Gebäude lag an der Ecke La Salle/Randolph Street, etwa eine halbe Meile von dem Boarding House entfernt, in dem sich Lassiter vorübergehend einquartiert hatte. Drei Stockwerke besaß das Bauwerk mit einer Attika im oberen Drittel und zwei kleinen Stores links und rechts des Eingangs. Oben unter dem Dach würde er die Lady finden, von der Nigel Young berichtet hatte. Lassiter war überzeugt, dass Young die Frau noch am vergangenen Abend aufgesucht und ihr Anweisungen gegeben hatte. Vom Verlauf des bevorstehenden Gesprächs also würde es abhängen, ob der Mann der Brigade Sieben seinen Platz in Pecks Truppe fand.

Vor dem Gebäude leinte Lassiter seinen Grauschimmel an, stieg die Stufen zur Veranda empor und klopfte an die Tür. Zu seiner Überraschung war sie nicht verschlossen und schwang spaltbreit auf. Er drückte sie nach innen und betrat einen Vorraum, an den sich ein Treppenhaus anschloss. Kaum hatte er die erste Etage erreicht, hörte er von oben klappernde Schrittgeräusche. Sekunden darauf kam ihm eine Frau entgegen, deren Äußeres ihm auf Anhieb den Atem raubte. Langes, lockiges Haar fiel bis über ihre Schultern hinab. Sie trug ein hautenges grünes Kleid, das jede ihrer Rundungen auf angenehme Weise betonte, und offenbar nach der Farbe ihrer Augen ausgewählt worden war.

Lassiter machte ihr Platz, bemerkte ihren flüchtigen Blick und den Anflug eines hintergründigen Lächelns. Ohne ein Wort zu sagen, ging sie an dem Mann der Brigade Sieben vorüber. Das Klacken ihrer hohen Absätze war noch zu hören, als sie bereits die Veranda erreicht hatte.

Einen Moment lang überlegte Lassiter, ob es sich um die Frau handelte, die er treffen sollte. Schmunzelnd verwarf er den Gedanken jedoch wieder. Es wäre ja auch zu schön gewesen.

Im dritten Stockwerk gab es links und rechts des Treppenabsatzes je eine Tür. Da weder eine Nummerierung noch Namensschilder vorhanden waren und Nigel Young ihm lediglich mitgeteilt hatte, die Wohnung befinde sich unmittelbar unter dem Dach, klopfte Lassiter als Erstes an die Tür zu seiner Rechten. Geduldig wartete er und wiederholte sein Klopfen, bis in seinem Rücken das Quietschen rostiger Scharniere aufklang.

»Die Mühe können Sie sich sparen, Mister«, ertönte eine dunkle Frauenstimme. »Die alte Mrs. Mellenkamp ist so taub wie ein hundertjähriges Muli.«

Lassiter drehte sich herum. In der Wohnungstür ihm gegenüber stand eine Blondine mit zerzaustem Haar. Locker fiel eine weiße, halb aufgeknöpfte Bluse über ihre eng sitzende Jeanshose, die bis zu den Waden aufgekrempelt war. Schuhe trug sie nicht und hatte den linken Fuß lässig auf den rechten gesetzt, während sie sich mit beiden Händen am Türrahmen abstützte.

»Ich nehme an, dass Mrs. Mellenkamp nicht diejenige ist, zu der ich geschickt wurde«, meinte Lassiter.

»Zu wem wollen Sie dann?«

»Offenbar zu Ihnen.« Lassiter versuchte, im Gesicht der Blondhaarigen zu lesen, doch entweder war ihre Unwissenheit echt oder sie war eine hervorragende Schauspielerin. »Nigel Young schickt mich.«

Die Frau verzog den Mund, als hätte der Name eine gewisse Ernüchterung in ihr hervorgerufen. Falls die Sache, wie Lassiter vermutete, abgekartet war, spielte die Blondine ihre Rolle absolut glaubwürdig. Knapp forderte sie Lassiter auf einzutreten.

»Der gute Nigel also«, meinte sie, nachdem sie sich im Schneidersitz auf ein Sofa gehockt hatte. »Es wundert mich, dass er nicht selbst vorbeigekommen ist und mir lieber einen seiner Schläger auf den Hals hetzt.«

»Deswegen bin ich nicht hier«, versetzte Lassiter und hegte inzwischen Zweifel daran, dass seine Einschätzung der Situation richtig gewesen war. Womöglich war das blonde Girl wirklich nur eine Handlangerin, deren Loyalität Young infrage stellte.

»Hören Sie zu, Barton! Sagen Sie, was Sie zu sagen haben, und dann verschwinden Sie wieder! Ich habe anderes zu tun, als dumm rumzuquatschen.«

Barton!, schoss es Lassiter durch den Kopf. Sie hatte ihn mit dem Namen angeredet, den er Young genannt hatte, den die Blonde aber nicht wissen konnte, außer sie hatte sich zuvor mit Pecks Komplizen abgesprochen.

Lassiter hatte sich so weit unter Kontrolle, sich seine Verblüffung nicht anmerken zu lassen. Für einen Augenblick glaubte er, die Frau habe ihren Fehler bemerkt, doch selbst wenn es so war, hatte sie ihre Mimik im Griff.

»Sie sind mir gegenüber im Vorteil«, erwiderte Lassiter. »Ihr Name ist mir nämlich nicht bekannt.«

»Lorelei«, erhielt er zur Antwort. »Und keine blöden Witze darüber!« Die Blondine wandte ihren Blick zum Fenster und stieß schließlich einen rauen Seufzer aus. »Lassen wir dieses alberne Spiel! Ich vermute, Sie wissen recht genau, weshalb Sie bei mir sind. Nigel traut Ihnen nicht! Was auch immer er Ihnen über mich erzählt hat, können Sie getrost vergessen.«

Mit dieser Offenheit hatte Lassiter nicht gerechnet. Andererseits waren die Fronten nun geklärt. Daher stellte sich für ihn nur eine einzige Frage. »Wie wollen Sie jetzt noch herausfinden, ob ich wirklich derjenige bin, für den ich mich ausgebe? Denn darum geht es Ihnen doch, nicht wahr?«

»Sie sind ein cleverer Bursche«, entgegnete Lorelei mit mildem Spott. »Trotzdem sind Sie auch nur ein Mann …« Sie knöpfte ihre Bluse vollständig auf und zog die Aufschläge auseinander. Hell schimmerten ihre vollen Brüste mit den niedlichen Warzen.

Verführung mit Ankündigung! Lassiter war neugierig, wie weit die Lady mit dem eigentümlichen Vornamen gehen würde, aber auch nicht abgeneigt, sich auf sie einzulassen. Ihr Körper war pure Versuchung, und Lorelei wusste ihre Reize geschickt einzusetzen. Langsam ließ sie die Bluse über ihre Schultern gleiten und auf das Sofa fallen. Dann stand sie auf und trat dicht an Lassiter heran, der sich noch nicht hingesetzt hatte. Er spürte ihre feuchten Lippen an seinem Hals und ihre nackten Brüste, die sich an ihn pressten.

»Nur ein Mann …«, wiederholte Lorelei, deren Rechte über die Ausbeulung in Lassiters Hose streichelte, die sich bei der Berührung sprunghaft vergrößerte. Ihre Zunge kreiste um seine Ohrmuschel. Die Spitze drängte hinein und hinterließ ein Kribbeln, das Lassiter durch und durch ging.

Seine Hände fuhren unter ihren Hosenbund und strichen über nackte Haut. Er zog sie wieder hervor, knöpfte ihre Jeans auf und zerrte sie über Loreleis Hüften. Im Nu war sie vollkommen entblößt, zog Lassiter hinüber zum Sofa und legte sich darauf. Ihre Beine spreizte sie ab, sodass der große Mann die lockende Pracht zwischen ihren Schenkeln betrachten konnte.

»Du gehst ziemlich weit, um ans Ziel zu gelangen«, hielt Lassiter ihr vor. Er warf seinen Stetson beiseite, zog seine Weste aus und öffnete die Knöpfe seines Hemdes.

»Ich mache nun mal gern Liebe«, gab die Blondine zu, »und verbinde dabei das Angenehme mit dem Nützlichen.«

Lassiter war es recht. Seinen Patronengurt hatte er abgelegt und schlüpfte aus seiner Hose. Erst kniete er sich auf das Sofa, dann sank er hinab und vergrub seinen Kopf in ihrem Schoß. Seine Arme hatte er ausgestreckt und umspannte mit beiden Händen ihre Brüste. Loreleis Atem beschleunigte sich ein wenig, doch es würde eine Weile dauern, sie in Ekstase zu versetzen. Beim Liebesspiel mochte sie zweifellos leidenschaftlich sein, aber ihre nachfolgende Äußerung zeigte Lassiter, dass sie ihre eigentliche Aufgabe kaum vernachlässigen würde.

»Dein Bruder ist also tot?«, fragte sie und kraulte Lassiters Haare.

»Mausetot«, erwiderte der Mann der Brigade Sieben, sah beim Sprechen kurz auf und widmete sich sogleich wieder seiner lustvollen Tätigkeit.

»Es scheint dir nicht viel auszumachen …« Ein verhaltenes Stöhnen drang über Loreleis Lippen. Ihr Unterleib zuckte einmal kurz.

Nach sekundenlangem Schweigen ließ Lassiter von ihrem Heiligtum ab und richtete sich auf. »Wir waren Brüder, aber keine Freunde«, sponn er seine Geschichte fort. Dann beugte er sich über Lorelei und ließ seinen strammen Schaft über ihren Bauch gleiten. Sein Mund war ganz nah an ihrem Ohr, als er sagte: »Er war ein Schurke und ist selbst schuld, dass es ihn erwischt hat.«

»Bruderliebe«, keuchte die Blondhaarige, »stelle ich mir anders vor …« Aufreizend rekelte sie sich unter Lassiter, schlang ihre Beine um seine Hüften und schob ihr Becken vor. Das krause Haar ihrer Scham berührte die Spitze von Lassiters Pint.