1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Die nackte blonde Frau klammerte sich herausfordernd an den Pistolero. Soeben hatte Martinez den vierten Mann kaltblütig ermordet. Das fünfte Opfer sollte Lassiter sein, und die blonde Bestie zischte: "Töte ihn, Martinez! Dann gehört alles dir. Du wirst der neue Herr der Hazienda del Leones sein. Und wir sind am Ziel." Lassiter blickte ruhig in die Mündung, während seine Gedanken verzweifelt nach einem Ausweg suchten ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 177

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Inhalt

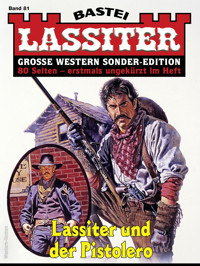

Cover

Inhalt

LASSITER UND DER PISTOLERO

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Vorschau

Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen?

Impressum

Cover

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsbeginn

Impressum

LASSITER UND DER PISTOLERO

von Jack Slade

Die beiden Mexikaner wurden mitten auf die große Plaza geführt. Man hatte ihnen die Hände auf dem Rücken zusammengebunden, und in ihren Augen war nur noch dumpfe, apathische Ergebenheit zu lesen. Diese beiden Männer wussten, dass sie keine Chance hatten, dem sicheren Ende zu entrinnen. Das Urteil war gesprochen.

Neben dem primitiven Richtblock stand Sabadilla, der Henker. Sein Oberkörper war nackt, und um seinen kahlen Schädel hatte er ein rotes Tuch geschlungen. Er wirkte wie ein Ungeheuer aus einer längst vergangenen Epoche. Und er verstand es, sich wirkungsvoll in Szene zu setzen. Blutrot leuchtete das Tuch um seinen Kopf. Ein schwarzer Vollbart umrahmte sein Gesicht. In seinen Ohren blitzten Silberringe. Und in seinen Händen hielt er das lange Krummschwert.

So stand er da und wartete auf die beiden Todeskandidaten, die wegen Verrats verurteilt worden waren.

Normalerweise war es innerhalb der Armee nicht üblich, Verräter oder Deserteure zu enthaupten.

Aber auf der Hazienda del Leones herrschten andere Gesetze.

Hier geschah nur das, was ein alter, weißhaariger General namens Simon de Prado anordnete. Und es gab keinen einzigen Mexikaner auf der Hazienda, der die Entscheidungen des alten Generals nicht für richtig gehalten hätte.

Nur ein Mann bildete die Ausnahme.

Ein Gringo.

Und er hieß Lassiter.

Er stand hinter einem der hohen, schmalen Fenster im Obergeschoss des imposanten Haupthauses. Es war früher Morgen, und die Sonne war erst vor einer halben Stunde hinter den gezackten Graten der Sierra de San Francisco hervorgekrochen. Die feurigen Strahlen hüllten die Szenerie auf der quadratischen, von hohen Mauern umgebenen Plaza ein. Es war wie ein imposantes, farbenprächtiges Gemälde, das dem Betrachter andächtige Schauer über den Rücken jagen konnte.

Lassiter wusste, dass es keinen Sinn hatte, sich aufzuregen. Selbst wenn er den beiden Todgeweihten hätte helfen wollen, wäre das völlig unmöglich gewesen.

Er befand sich hier mitten im Hauptquartier der Armee, die gegen die Rebellen im nördlichen Sonora kämpfte. Er war gewissermaßen Gast hier, und vorübergehend war es ein Leben, das einem an und für sich ruhelosen Abenteurer wie Lassiter gefallen konnte.

Vielleicht wäre er längst geritten, wenn nicht Diana gewesen wäre.

Sie stand neben ihm, und sie war so nackt, wie Gott sie geschaffen hatte. Vielleicht konnte man von der Plaza her ihren vollendeten, bronzefarbenen Körper sehen, aber das machte ihr in ihrer Natürlichkeit nicht das Geringste aus.

Sie war völlig unbefangen, denn sie war in der Wildnis aufgewachsen. Das Gefühl von Scham war ihr fremd. Sie war eine Wildkatze. Sie konnte sanft schnurren, aber auch ihre Krallen zeigen.

Lassiter nannte sie Diana. Früher hatte sie einen anderen Namen getragen: Mondschein. Das war gewesen, als sie noch bei dem großen Medizinmann und Häuptling Adlervater gelebt hatte. Zwischen heute und jener Zeit schien eine Ewigkeit zu liegen, aber seit Adlervaters Tod waren erst wenige Wochen vergangen.

An diese schlimmen Tage dachte Lassiter, während er zusammen mit der schönen Halbapachin hinausblickte auf die Plaza. Er war hier in eine Geschichte hineingeraten, die so bald noch kein Ende haben würde. Im Gegenteil, es schien noch brutaler, noch grausamer zu werden.

Unten auf der Plaza wurde der erste der beiden Verurteilten brutal auf die Knie gestoßen.

Er war nur noch ein Schatten seiner selbst. Er wollte tapfer sein, aber in seinen Augen brannten Tränen.

»Jesus!«, krächzte er.

Jemand packte in sein volles schwarzes Haar und bog seinen Kopf nach vorne. Der Mann stöhnte, und sein Rücken krümmte sich.

Schließlich lag sein Hals in der Mulde des Richtblocks, die dafür in das Holz hineingeschnitten worden war. Der primitive Klotz war voller Blutspritzer, aber der Todgeweihte sah sie nicht.

Er kniete still da und wartete auf den entsetzlichen Schlag. Sein Körper war angespannt wie eine Feder. Angst hatte ihn im erbarmungslosen Griff, und vielleicht war noch immer ein letzter, winziger Hoffnungsfunke in seinem Herzen, an den er sich mit aller Gewalt klammerte.

Aber das Wunder, auf das er wartete, trat nicht ein.

Von der breiten, steinernen Terrasse rief der alte General: »Im Namen des Präsidenten und im Namen der Republik Mexiko! Walte deines Amtes, Sabadilla!«

Die große Gestalt des Henkers straffte sich. Dann war es, als ginge plötzlich ein scharfer Ruck durch seine Muskeln und Sehnen.

Die gekrümmte Klinge blitzte im Sonnenlicht und fuhr mit ungeheurer Schnelligkeit herab. Der Kopf rollte auf den festgestampften Lehmboden der Plaza. Blut ergoss sich in die heiße Stille.

Der andere Gefangene krümmte sich in seinen Fesseln. Für ihn musste das alles viel, viel schlimmer sein als für den, der vor ihm die Reise in die Ewigkeit antreten musste.

»So hart ist das Leben«, flüsterte Diana an Lassiters Seite. »Wird es denn niemals Frieden geben unter den Menschen?«

Lassiter antwortete nicht. In ihm waren die gleichen Gedanken, wie die schöne Apachin sie geäußert hatte. Aber auch er wusste keine Antwort auf diese Fragen.

Der zweite Verurteilte wurde niedergestoßen, und Lassiter sah, dass dieser arme Teufel schon fast bewusstlos war vor Angst.

Wieder gab von der Terrasse aus der alte General den Befehl, dass Sabadilla das Urteil vollstrecken sollte.

Der Henker schwang auch diesmal das Krummschwert mit einer geradezu grausig wirkenden Lässigkeit. Es schien ihm nicht das Geringste auszumachen, einen Menschen zu töten.

Tiefe Stille herrschte auf der Plaza, als auch der zweite Mann sein Leben ausgehaucht hatte. Ringsum standen im Karree die Soldaten des Präsidenten in ihren roten und blauen Uniformen und die abenteuerlich gekleideten Männer der Freiwilligen-Brigade, die zusammen mit der regulären Truppe gegen die Rebellen gekämpft hatte.

Sie alle schienen seltsam beeindruckt von der Faszination, die von dieser grausamen Aktion des Hinschlachtens ausging. Die Stille hielt jedoch nicht lange an. Allmählich kam Bewegung in die Reihen der Männer, und es sah aus, als wollten sie sich entfernen wie etwa nach einem Stierkampf, wenn der Nervenkitzel abgeklungen war.

Aber dann sah es aus, als sollte es neue Aufregung geben.

Am großen Tor erklang ein schmetterndes Trompetensignal. Ein Torflügel wurde geöffnet, und vier Reiter waren zu sehen. Einer von ihnen hielt ein Lasso in den Händen, und am Ende dieses Lassos hing eine schlanke Gestalt.

Es war ein Junge von etwa siebzehn oder achtzehn Jahren. Sein Hemd und seine einfache Leinenhose bestanden nur noch aus Fetzen. Er schien bewusstlos zu sein. Wie ein Tierkadaver wurde er über die harte Erde geschleift, und die Reiter hielten erst vor der breiten Steintreppe an.

Der Mann, der das Lasso hielt, zeigte zuerst auf den bewusstlosen Jungen. Dann blickte er zum alten General auf der Terrasse hoch.

»Wer ist das?«, fragte General Simon de Prado kühl.

»Ein Spion«, erwiderte der Reiter. »Als er uns erblickte, versuchte er zu fliehen. Aber er war nicht schnell genug für uns mit seinem Mulo. Wir haben zuerst das Tier erschossen, und dann haben wir den Muchacho eingefangen. Er hat gekämpft wie ein junger Panther, Señor General. Das muss man ihm lassen.«

Der Reiter trug die Uniform eines regulären Soldaten mit den Rangabzeichen des Unteroffiziers. Seine drei Begleiter waren einfache Soldaten, mit denen er auf Patrouille geritten war.

»Wer ist der Gefangene?«, fragte der alte General.

»Er heißt Pancho Castellon.«

»Und warum habt ihr ihn eingefangen wie ein wildes Tier?«

»Er ist ein Spion, Señor General.«

»Das hast du schon gesagt. Was für Beweise gibt es?«

»Wir haben einen Brief bei ihm gefunden.«

Der Patrouillenführer griff in seine Uniformjacke und holte ein zusammengefaltetes Blatt hervor.

»Ein Schreiben von Lerdo de Tejada an den Rebellenoffizier Pedro Sadostar. Bitte, Señor General, hier ist das Schreiben. Es dürfte Beweis genug sein, um diesen Pancho Castellon ...«

Eine unwirsche Handbewegung des alten Generals ließ ihn verstummen. »Die Urteile spreche ich selbst. Oder möchtest du das Kommando hier übernehmen, Cabo?«

Der Unteroffizier senkte den Blick und überreichte einem Adjutanten des Generals das Schreiben.

Simon de Prado überflog die Zeilen mit finsterer Miene.

»In der Tat«, sagte er dann rau. »Die Rebellen wollen noch lange nicht aufgeben, obwohl wir ihnen vernichtende Niederlagen zugefügt haben. Lerdo de Tejada hofft noch immer, unseren Präsidenten stürzen zu können, aber das wird ihm niemals gelingen.«

Er blickte triumphierend in die Runde, und überall auf der Plaza wurde zustimmendes Gemurmel laut.

»Viva el Presidente!«, riefen einige, und dann wurde es auf einen Wink des Generals wieder still.

Der junge Gefangene war inzwischen wieder zu sich gekommen. Er wand sich in seinen Fesseln und stöhnte dumpf. Die Hände waren ihm mit einem kurzen Lederriemen zusammengebunden worden, und daran war das Ende des Lassos befestigt, an dem er hierher geschleift worden war.

Ein Soldat kam mit einem Eimer voll Wasser und leerte ihn über Pancho Castellons Kopf. Der Junge sperrte den Mund weit auf und versuchte, soviel wie möglich von dem kostbaren Nass aufzufangen. Der Wasserguss tat ihm sichtlich gut und gab ihm neue Kräfte.

Er setzte sich zuerst auf und kam dann auf die Füße. Schwankend stand er da und blickte zur Terrasse hoch.

Seine dunklen Augen blitzten, strahlten einen heißen Trotz gegen den General und die anderen Männer aus.

»Es lebe Lerdo de Tejada!«, rief er wild.

Der alte General schien kurz vor einem Zornesausbruch zu stehen. Aber dann beherrschte er sich doch und sagte kalt: »Das dürfte eigentlich als Eingeständnis der Schuld genügen. Er hat sich als Rebell bekannt und damit selbst schuldig gesprochen. Wir aber müssen streng sein mit allen Rebellen. Wenn wir die geringste Schwäche zeigen, werden diese Kerle glauben, wir würden uns fürchten. – Pancho Castellon, du bist ein junger Bursche. Du bist achtzehn, nicht wahr?«

»Noch nicht ganz!«, rief der Junge stolz. »Aber in einem Monat wird es soweit sein.«

Der General schüttelte den Kopf.

»Das glaube ich nicht, Pancho«, sagte er mit verräterischer Sanftheit. »Es sei denn, du würdest bereit sein, meine Soldaten zum Versteck von Pedro Sadostar zu führen. – Nun?«

»Das geht nicht!«, rief Pancho stolz.

»Auch nicht, wenn du deinen Kopf dadurch retten könntest?«

»Ich weiß nicht, wo Pedro Sadostar sich verborgen hält.«

»Und wohin solltest du die Botschaft bringen?«

»Zu einem Freund.«

»Wer ist dieser Freund?«

»Ich bin kein Verräter, General.«

Der General lächelte. Sein Gesicht wirkte grausam.

»Ist das dein fester Entschluss, Pancho Castellon?«

Pancho senkte den Blick. Um seine Mundwinkel zuckte es, aber er hielt die Lippen fest zusammengepresst, als fürchte er, ein unbedachtes Wort könnte ihm entschlüpfen.

»Bueno«, sagte der General. »Ich respektiere deinen Willen, mein Junge. Aber du musst auch die Folgen tragen. – Bringt ihn zu Sabadilla, Männer! Der beste Rebell ist ein toter Rebell.«

Zwei Mann packten den Jungen und nahmen ihn in ihre Mitte. Die schmale Gestalt Panchos straffte sich. Er kämpfte seine Furcht nieder und schritt aufrecht auf das primitive Schafott zu, auf dem an diesem Morgen schon zwei Männer hingerichtet worden waren.

Oben in seinem Zimmer schlang Lassiter seinen Revolvergurt um die Hüften und sagte zu der Apachin: »Warte hier, Diana! Ich habe etwas zu erledigen.«

»Pancho?«, fragte sie.

Der große Mann nickte. »Ich kenne den Jungen, Diana. Ich möchte nicht, dass er abgeschlachtet wird wie die beiden anderen. Das wäre ein zu grausames Urteil.«

»Gegen den General kommst du nicht an, Lassiter. Das weißt du doch inzwischen. Wer sich gegen ihn stellt, muss sterben. Auch auf dich würde er keine Rücksicht nehmen.«

»Das ist mir egal«, knurrte Lassiter finster. »Frederico Castellon war ein guter Freund. Und sein Sohn ist ein prächtiger Bursche, das siehst du ja selbst. Er lässt sich lieber den Kopf abschlagen, als seine Freunde zu verraten. – Ich muss mich beeilen, Diana ...« Er wartete nicht auf ihre Antwort und verließ schnell das Zimmer. Er wusste, dass es tödlich sein konnte, was er jetzt vorhatte, aber es gab für ihn kein Zurück mehr. Wenn Lassiter einmal einen Weg eingeschlagen hatte, ging er ihn auch weiter bis zum bitteren Ende.

Er fürchtete sich nicht, während er über die gewundene, steinerne Treppe nach unten schritt. Seine einzige Waffe war der schwere Remington-Revolver in seinem Holster, aber das machte ihm weiter keine Sorgen. Auch mit einer Gatling Gun hätte er keine Chancen gegen diese Übermacht gehabt.

Er musste schon mit anderen Mitteln versuchen, den Jungen zu retten. Die Voraussetzungen für ein Gelingen waren sein persönlicher Mut und seine Entschlossenheit.

Und außerdem kam es natürlich darauf an, wie der General reagieren würde.

Es war wieder still auf dem Hof geworden, als Lassiter hinaus ins grelle Sonnenlicht dieses blutigen Morgens trat.

Drüben hatte man Pancho Castellon an den blutbespritzten Richtblock herangeführt.

Der Junge stand starr und stolz aufgerichtet da. Sein Blick war in den Himmel gerichtet. Mit seinen Gedanken schien er bereits in einer anderen Welt zu sein.

»Sabadilla!«, rief der alte General zum dritten Mal an diesem Morgen. »Walte deines Amtes! Für den Präsidenten und für Mexiko!«

Der alte, weißhaarige Bursche rief es voller Pathos, und ein Fanatismus schwang in seiner Stimme mit, der Lassiter bisher fremd gewesen war an diesem löwenhaft wirkenden Mann.

Die beiden Henkersknechte links und rechts von Pancho warfen den Jungen auf die Knie, und einer griff in sein Haar.

»Halt!«, rief Lassiter. »Einen Augenblick noch!«

Er rief es hart und durchdringend, und auf dem Hof wurde es unnatürlich still. Alle starrten auf den Gringo.

Was war auf einmal in diesen Hombre gefahren?

War er verrückt geworden?

Was fiel ihm ein, sich in ihre Angelegenheiten zu mischen?

Gewiss, er hatte dem General einen großen Dienst erwiesen vor einigen Tagen, aber damit hatte er noch längst keinen Freibrief, hier aufzutreten, als wäre er der große Jefe hier.

Der alte General war sichtlich verwundert.

»Was für einen Grund haben Sie, sich hier einzumischen, Señor Lassiter?«, fragte er ruhig. »Wollen Sie sich etwa für diesen Spion einsetzen? Das ist ein Rebell, Señor. Und alle Rebellen haben den Tod verdient. Nur mit eiserner Hand können wir in Sonora wieder Ordnung und Ruhe herbeischaffen.«

»Pancho ist kein Spion, Don Simon«, gab Lassiter zurück. »Außerdem ist er noch ein halbes Kind. Betrachten Sie es wirklich als ein todeswürdiges Verbrechen, wenn jemand im Auftrag eines Mannes einem anderen einen Brief überbringt? Ist die Gerechtigkeit in diesem Lande schon so tief gesunken, dass Kinder ermordet werden müssen, um einer bestimmten Sache zum Sieg zu verhelfen?«

Drüben auf der Plaza kniete Pancho Castellon vor dem Richtblock.

Sabadilla der Henker wartete mit dem Lauern einer Bestie auf den Ausgang des Gesprächs zwischen Lassiter und dem General.

»Davon verstehen Sie nichts, Señor«, sagte der General kalt. »Gehen Sie ins Haus zurück! Sie können mich nicht daran hindern, meine Entschlüsse in die Tat umzusetzen. Der junge Spion wird sterben, wie er es verdient hat.«

Lassiter sah ihn voller Verachtung an. Der General hatte Mühe, diesem Blick standzuhalten. Irgendwie schien er innerlich beunruhigt über Lassiters plötzliches Eingreifen.

Neben dem General stand Fernando Bolivar, der Besitzer der Hazienda, die wie eine stolze Burg mitten in der schroffen Bergwildnis lag und das Land ringsum beherrschte. Bolivar hatte dem General die Hazienda als Hauptquartier zur Verfügung gestellt, und dafür erhoffte sich der Hacendado gewisse Gegenleistungen. Man sprach davon, dass er eines Tages den Posten des Gouverneurs von Sonora übernehmen sollte, wenn der bisherige Gouverneur abgesetzt worden war, weil er angeblich mit den Rebellen gemeinsame Sache machte.

Fernando Bolivar lächelte falsch. Er war bisher immer ausgesprochen freundlich zu Lassiter gewesen, aber Lassiter wusste längst, dass mit diesem Burschen eine Menge faul war.

»Seien Sie doch vernünftig, Lassiter«, sagte Bolivar. »Es hat keinen Sinn. Wen interessiert es schon, ob einen Rebellen der Teufel holt. Damit müssen diese Halunken rechnen.«

»Richtig«, sagte der General zustimmend. »Ich bin sicher, dass Señor Lassiter weiterhin unsere Gastfreundschaft genießen möchte. Und er wird uns bestimmt keine ernsthaften Schwierigkeiten machen wollen. Bringen wir die Sache also zu einem Ende. Sabadilla soll ...«

Er brach mitten im Wort ab, und sein Mund blieb offen. Die Überraschung lähmte ihn, und es erging ihm nicht anders als Fernando Bolivar und den anderen prächtig uniformierten Offizieren, die ihn umstanden.

Was Lassiter tat, hätten sie niemals für möglich gehalten.

Es war, als hätte vor ihren Augen jemand den Teufel persönlich an den Hörnern gepackt.

Es war für sie einfach ungeheuerlich.

Was dieser Gringo sich da herausnahm, grenzte an Wahnsinn! Da stand er doch tatsächlich und hielt seinen schweren Revolver in der Faust. Die Mündung war auf den General gerichtet, und es war so schnell und überraschend gekommen, dass niemand hatte eingreifen können.

Lassiter stand da und lächelte auf seine kaltblütige Art.

»Sie können sich nun entscheiden, General«, sagte er lässig. »Geben Sie den Befehl, Pancho Castellon zu köpfen, und Sie werden in derselben Sekunde ein toter Mann sein. Außer Ihnen werden noch einige andere Señores sterben.«

General Simon de Prado stand da wie vom Blitz getroffen. Er begann zu keuchen, und er ballte in ohnmächtiger Wut die Fäuste. Aber er begann einzusehen, dass er nichts dagegen tun konnte. Er musste sich dem Zwang beugen, wenn er sein Leben behalten wollte.

Es kostete ihn sehr viel Überwindung, das einzusehen und vor seinen Leuten auch einzugestehen.

Sicherlich warteten jetzt schon einige der ihn umstehenden Offiziere darauf, dass er nicht nachgeben würde. Denn einer von ihnen würde dann ja das Kommando übernehmen können. Es war ein bitterer Augenblick für den General, sich vor aller Öffentlichkeit geschlagen geben zu müssen.

»Also gut«, sagte er schließlich heiser. »Was verlangen Sie, Lassiter? Nur das Leben des Rebellen?«

Lassiter grinste. Er dachte daran, dass ihm der General und Fernando Bolivar noch einiges mehr schuldeten, aber darauf wollte er jetzt noch nicht zu sprechen kommen.

»Lassen Sie erst einmal den Jungen frei!«, forderte er. »Ich möchte, dass Pancho hierher kommt und dass man ihm gutes Essen und Trinken gibt.«

»Diablo!«, rief der General. »Sie wollen ihn auch noch belohnen? Was für einen Narren haben Sie an ihm gefressen?«

»Er ist der Sohn einer meiner Freunde«, antwortete Lassiter. »Genügt Ihnen das, General?«

Mit verkniffenem Gesicht gab der General einige Befehle. Pancho wurde losgebunden, und schwankend kam er zur Terrasse hinüber.

»Señor Lassiter!«, keuchte er. »Sie muss der liebe Gott geschickt haben! Das ist ein Wunder! Ein richtiges Wunder! Dem Himmel sei Dank ...«

Dann brach er vor den Stufen der Freitreppe zusammen. Es war, als wäre endgültig eine Flamme erloschen, die eben noch einmal mit letzter Kraft aufgeflackert war.

»Tragt ihn ins Haus, Leute!«, rief Lassiter. »Und vergesst nicht, dass sein Vater einer meiner besten Freunde war. Wer dem Jungen auch nur ein Haar krümmt, bekommt es mit mir zu tun.«

Er schob den Revolver ins Holster zurück, aber das war ein großer Fehler, wie er im nächsten Augenblick feststellen musste.

Niemand dachte daran, sich um den Jungen zu kümmern.

Alle dachten nur an Lassiter und richteten ihre Gewehre oder Revolver auf den großen Gringo, der eben noch den General bedroht hatte.

Ein Wort von Simon de Prado würde genügen, und Lassiter würde nicht einmal mehr die Zeit haben, Amen zu sagen.

Aber der Befehl kam nicht. Noch nicht.

Don Simon de Prado lächelte zwar selbstgefällig, und er sagte mit unverhohlenem Triumph: »Jetzt sind Sie erledigt, Gringo. Haben Sie wirklich geglaubt, mit mir ein solches Spiel treiben zu können? Was ist Ihnen lieber? Wollen Sie erschossen oder geköpft werden? Sie können es sich aussuchen.«

Lassiter grinste nur. Er verspürte eine Bewegung hinter sich, und im nächsten Augenblick trat Diana an seine Seite.

»Don Simon«, sagte sie vorwurfsvoll. »Wenn Sie Lassiter töten, müssen Sie auch mich töten. Sie wissen genau, dass das dem Präsidenten gar nicht gefallen würde.«

Der alte General presste die Lippen zu einem schmalen Strich zusammen. Er nickte düster und sagte: »Lasst uns ins Haus gehen! Ich bin bereit zu verhandeln ...«

II

Lassiter hatte gewusst, dass Dianas Macht stärker war als die des alten Generals. Vorerst war das der Fall. Wie sich die Dinge eines Tages entwickeln würden, das stand in den Sternen. Zu viert betraten sie die große Wohnhalle und nahmen am schweren, kunstvoll verzierten Eichentisch Platz.

Nun waren sie unter sich: der alte General Simon de Prado, Fernando Bolivar, Lassiter und Diana.

Was sie zu besprechen hatten, ging keinen Außenstehenden etwas an. Jedenfalls war das die Meinung des Generals, der jetzt mit verhaltenem Lächeln seinen Blick auf Lassiter richtete.

»Sie sind ein kluger Mann, Lassiter«, begann er zu sprechen. »Denn Sie wussten von Anfang an Ihre Chancen richtig zu deuten. Sie haben kaltblütig etwas riskiert, wovor die meisten anderen zurückgeschreckt wären. Ja, es war ein sehr hohes Risiko. Wie leicht hätte einer der Soldaten oder Offiziere die Nerven verlieren können, als Sie Ihren Revolver auf mich richteten. – Gewiss, ich wäre jetzt ebenfalls tot, aber an meine Stelle wäre sofort einer der Offiziere getreten. Vielleicht hat der eine oder andere sogar schon erhofft, dass es zu einem Schusswechsel kommen würde. Ehrgeiz ist häufig eine mörderische Sache. Haben Sie wirklich nicht damit gerechnet?«

Lassiter zuckte grinsend die Schultern.

»Wer sich in Gefahr begibt, sollte nicht an die Folgen denken«, sagte er. »So etwas macht einen Mann nur nervös. – Aber kommen wir zur Sache. Sicherlich wollten Sie mir ein Angebot machen. Ich höre ...«

Der General wirkte wie ein Habicht, der von oben herab auf sein Opfer spähte. Am liebsten hätte er sich direkt auf Lassiter gestürzt, um ihn zu vernichten. Aber das ging nicht, weil Diana da war.